複数辞典一括検索+![]()

![]()

いん‐けつ【音穴】🔗⭐🔉

いん‐けつ【音穴】

琴・箏の胴の裏にある穴。共鳴音が外部に出るためのもの。

いん‐こ【鸚哥・音呼】🔗⭐🔉

いん‐こ【鸚哥・音呼】

オウム目のオウム類を除く鳥の総称。オウムとちがい尾羽が長いか羽冠がない。やや便宜的な分け方で、モモイロインコはオウム属。色彩が美しいので、飼われることが多い。熱帯地方から南半球にかけて分布。日本で野生化している種もある。小形のセキセイインコ、大形のコンゴウインコなど多くの種類がある。色葉字類抄「鸚謌、インコ」

オナガパプアインコ

撮影:小宮輝之

クサビオヒメインコ

撮影:小宮輝之

クサビオヒメインコ

撮影:小宮輝之

ゴシキセイガイインコ

撮影:小宮輝之

ゴシキセイガイインコ

撮影:小宮輝之

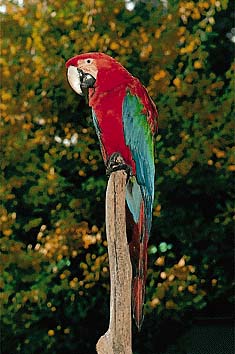

ショウジョウインコ

撮影:小宮輝之

ショウジョウインコ

撮影:小宮輝之

セキセイインコ

撮影:小宮輝之

セキセイインコ

撮影:小宮輝之

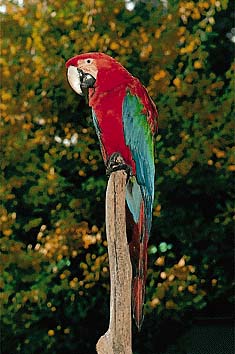

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ミドリサトウチョウ

撮影:小宮輝之

ミドリサトウチョウ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

クサビオヒメインコ

撮影:小宮輝之

クサビオヒメインコ

撮影:小宮輝之

ゴシキセイガイインコ

撮影:小宮輝之

ゴシキセイガイインコ

撮影:小宮輝之

ショウジョウインコ

撮影:小宮輝之

ショウジョウインコ

撮影:小宮輝之

セキセイインコ

撮影:小宮輝之

セキセイインコ

撮影:小宮輝之

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ベニコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ミドリサトウチョウ

撮影:小宮輝之

ミドリサトウチョウ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

ルリコンゴウインコ

撮影:小宮輝之

いん‐しょ【音書】🔗⭐🔉

いん‐しょ【音書】

おとずれ。たより。音信。日葡辞書「ゴインショシュウチャク(祝着)ナリ」

いん‐しん【音信】🔗⭐🔉

いん‐しん【音信】

①おとずれ。たより。おんしん。曾我物語4「親、したしき方より面々に―どもありけるに」

②音信物いんしんものの略。

⇒いんしん‐もの【音信物】

いんしん‐もの【音信物】🔗⭐🔉

いんしん‐もの【音信物】

贈り物。進物。音物いんもつ。浮世物語「―を取ること山の如し」

⇒いん‐しん【音信】

おっと【音】🔗⭐🔉

おっと【音】

(オトの促音化)音。狂言、柿山伏「柿をくて恥しくば、御めんなれというて、―せで往いね」

おと【音】🔗⭐🔉

おと【音】

①物の響きや人・鳥獣の声。物体の振動が空気の振動(音波)として伝わって起こす聴覚の内容。または、音波そのものを指す。音の強さは音波の物理的強度、音の高さは振動数の大小による音の性質の違い、音の大きさは感覚上の音の大小を指し、3者は区別される。万葉集7「細谷川ほそたにがわの―のさやけさ」。万葉集17「ほととぎす鳴く―遥はるけし里遠みかも」。「―を立てる」

②おとずれ。たより。音信。風聞。うわさ。万葉集5「―に聞き目にはいまだ見ず」。伊勢物語「久しく―もせで」

③応答。返事。宇治拾遺物語15「寄りておとなひけれど―なし」

④〔言〕発話の最小単位。子音と母音。単音。

⇒音に聞く

おと‐あわせ【音合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

おと‐あわせ【音合せ】‥アハセ

①地震・雷などの時、雉きじが鳴くこと。(俚言集覧)

②合奏や合唱を始める前に、楽器や声の調子を合わせること。

おと‐さた【音沙汰】🔗⭐🔉

おと‐さた【音沙汰】

たより。消息。「近ごろ―がない」

▷多く打消の語を伴う。

○音に聞くおとにきく🔗⭐🔉

○音に聞くおとにきく

①うわさに伝え聞く。

②有名だ。評判が高い。「音に聞こえた」とも。金葉和歌集恋「―高師の浦の仇波はかけじや袖のぬれもこそすれ」

⇒おと【音】

おと‐ね【乙子】

月の下旬の子ねの日。宇津保物語嵯峨院「廿七日出で来る―になむ」↔初子↔中子

おと‐の‐かべ【音の壁】

飛行機の速さが音速前後のときに起こる抗力の急増、揚力低下、強い振動など種々の困難を表現した語。音速を、超え難い障壁と考えた時代(1945年頃まで)にいわれた。

おとばせ

女の髪飾り「てがら(手絡)」の異称。

おと‐の‐かべ【音の壁】🔗⭐🔉

おと‐の‐かべ【音の壁】

飛行機の速さが音速前後のときに起こる抗力の急増、揚力低下、強い振動など種々の困難を表現した語。音速を、超え難い障壁と考えた時代(1945年頃まで)にいわれた。

おと‐ぼね【音骨】🔗⭐🔉

おと‐ぼね【音骨】

(いやしめていう語)

①あごの骨。あご。口。浄瑠璃、近江源氏先陣館「―切つて切つ下ぐる」

②声。音声。東海道中膝栗毛3「水をくらやアがつた時は、たすけてくれろと、かなしい―を出しおつた」

おと‐みみ【音耳】🔗⭐🔉

おと‐みみ【音耳】

自然に耳に入る音。うわさ。大和物語「ここかしこ求むれども―にも聞えず」

おとわ【音羽】‥ハ🔗⭐🔉

おとわ【音羽】‥ハ

東京都文京区の一地区。護国寺の門前から江戸川橋に至る地域。

おとわ‐や【音羽屋】‥ハ‥🔗⭐🔉

おとわ‐や【音羽屋】‥ハ‥

歌舞伎俳優尾上菊五郎とその一門の屋号。

おとわ‐やき【音羽焼】‥ハ‥🔗⭐🔉

おとわ‐やき【音羽焼】‥ハ‥

京都東山の音羽付近で作られた京焼。江戸前期の創始とされ、茶器などを焼き江戸中期まで続いた。

おとわ‐やま【音羽山】‥ハ‥🔗⭐🔉

おとわ‐やま【音羽山】‥ハ‥

①京都市山科区と大津市との境をなす山。北稜は逢坂山に続く。山中に音羽川が発し北流。(歌枕)

②京都東山三十六峰の一つ。西側の山腹に清水寺があり、音羽の滝がかかる。紅葉の名所。清水寺の山号によるか。

おん【音】🔗⭐🔉

おん【音】

(呉音。漢音はイン)

①おと。こえ。耳に聞こえるもの。

②ひびきの調子。ふし。

㋐音節を数える語。「50―順」

㋑音階を数える語。「3―高い」

③中国での読み方に基づく漢字のよみ方。字音。「人」を「じん」「にん」とよむ類。「―読み」↔訓

おん‐あつ【音圧】🔗⭐🔉

おん‐あつ【音圧】

媒質中を伝わる音波の強さを表す量の一つ。媒質の圧力の変動部分を実効値で表す。基準音圧に対する比の値の常用対数値の20倍を音圧レベルといい(単位dB)、多くはこれで音圧を表す。

おんあみ【音阿弥】🔗⭐🔉

おんあみ【音阿弥】

観世元重かんぜもとしげの法名。

おん‐いき【音域】‥ヰキ🔗⭐🔉

おん‐いき【音域】‥ヰキ

人声・楽器などが出すことのできる、最高から最低までの音の範囲。

おん‐いん【音韻】‥ヰン🔗⭐🔉

おん‐いん【音韻】‥ヰン

①中国語で漢字の音を構成する声母や韻母などの総称。→声せい→韻。

②(phoneme)音素、または音素と韻律(声調・アクセント)とを合わせた単位。

⇒おんいん‐がく【音韻学】

⇒おんいん‐ろん【音韻論】

おんいん‐がく【音韻学】‥ヰン‥🔗⭐🔉

おんいん‐がく【音韻学】‥ヰン‥

①音韻1に関して中国で発達した学問。また、日本で漢字の音に関する学問。

②(→)音韻論に同じ。

⇒おん‐いん【音韻】

おんいんちょうさほうこくしょ【音韻調査報告書】‥ヰンテウ‥🔗⭐🔉

おんいんちょうさほうこくしょ【音韻調査報告書】‥ヰンテウ‥

方言書。国語調査委員会編。1905年(明治38)刊。仮名遣改正・標準的発音制定のための29項目にわたる各府県での調査報告。

おんいん‐ろん【音韻論】‥ヰン‥🔗⭐🔉

おんいん‐ろん【音韻論】‥ヰン‥

〔言〕(phonology)言語学の一領域。音素を対象にして、その種類・特徴、結合上の規則性、音声的プロセス、韻律などを研究。

⇒おん‐いん【音韻】

おん‐か【音価】🔗⭐🔉

おん‐か【音価】

〔言〕音声学で、ある文字が示す具体的な音声。また、ある音韻の実際に発音される音。

おん‐が【音画】‥グワ🔗⭐🔉

おん‐が【音画】‥グワ

①(Tonfilm ドイツの訳語)トーキー。発声映画。

②(Tonmalerei ドイツの訳語)自然現象・物語などを音楽で表現したもの。標題音楽の一つ。

おん‐かい【音階】🔗⭐🔉

おん‐がく【音楽】🔗⭐🔉

おん‐がく【音楽】

①音による芸術。拍子ひょうし・節ふし・音色ねいろ・和声などに基づき種々の形式に曲を組み立て、奏すること。器楽と声楽とがある。楽。ミュージック。日本往生極楽記「―空に遍く、香気室に満てり」

②歌舞伎の鳴物。御殿・寺院などの奏楽を暗示するもので、笛・大太鼓・鈴を用いる。時に羯鼓かっこ・笙しょう・篳篥ひちりきも使用。

⇒おんがく‐か【音楽家】

⇒おんがく‐かい【音楽会】

⇒おんがく‐どう【音楽堂】

⇒おんがく‐とりしらべがかり【音楽取調掛】

おんがく‐か【音楽家】🔗⭐🔉

おんがく‐か【音楽家】

音楽を専門とする人。作曲家・指揮者・器楽演奏家・声楽家など。

⇒おん‐がく【音楽】

おんがく‐かい【音楽会】‥クワイ🔗⭐🔉

おんがく‐かい【音楽会】‥クワイ

音楽を演奏して聴衆にきかせる会。演奏会。コンサート。幸田露伴、風流仏「舞踏会や―へも少し都風みやこふうが分つて来たら連て行かうよ」

⇒おん‐がく【音楽】

おんがく‐どう【音楽堂】‥ダウ🔗⭐🔉

おんがく‐どう【音楽堂】‥ダウ

音楽を演奏し聴衆にきかせるための建物。

⇒おん‐がく【音楽】

おんがく‐とりしらべがかり【音楽取調掛】🔗⭐🔉

おんがく‐とりしらべがかり【音楽取調掛】

日本最初の官立音楽研究・調査機関。1879年(明治12)文部省内に伊沢修二を長として設置。教科書作成・教員養成などを行う。87年東京音楽学校に改編。

⇒おん‐がく【音楽】

おん‐がな【音仮名】🔗⭐🔉

おん‐がな【音仮名】

万葉仮名のうち、漢字本来の意味とは無関係に漢字の音おんを日本語の音節に当てたもの。「山やま」を「也末」と書く類。字音仮名。↔訓仮名

おん‐かん【音感】🔗⭐🔉

おん‐かん【音感】

音に対する感覚。音の高低・音色ねいろなどを聴き分ける能力。「絶対―を養う」

⇒おんかん‐きょういく【音感教育】

おんかん‐きょういく【音感教育】‥ケウ‥🔗⭐🔉

おんかん‐きょういく【音感教育】‥ケウ‥

音楽の鑑賞・表現に必要な感覚を養う教育。特に、絶対音感を養うための訓練。

⇒おん‐かん【音感】

おん‐ぎ【音義】🔗⭐🔉

おん‐ぎ【音義】

①字音と意義。

②言語の1音ごとに有する意義。

③漢字・漢語の発音と意義とを注解した書物。「華厳経―」

⇒おんぎ‐せつ【音義説】

おんぎ‐せつ【音義説】🔗⭐🔉

おんきょう‐がく【音響学】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

おんきょう‐がく【音響学】‥キヤウ‥

(acoustics)音の成因・性質・作用などを研究する物理学の一部門。応用部門として、電気音響学・建築音響学などがあり、また音響生理学は生理学の一部門をなす。

⇒おん‐きょう【音響】

おんきょう‐こうか【音響効果】‥キヤウカウクワ🔗⭐🔉

おんきょう‐こうか【音響効果】‥キヤウカウクワ

①演劇・映画・放送などに使用する模倣音・擬音などの効果。

②室内・ホール等の音響に対する特性。すなわち、吸音や残響の度合など。

⇒おん‐きょう【音響】

おんきょう‐そくしん【音響測深】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

おんきょう‐そくしん【音響測深】‥キヤウ‥

海底に向かって音波を送り、それが海底で反射して再び戻って来るまでの時間を測って水深を求めること。

⇒おん‐きょう【音響】

おん‐ぎょく【音曲】🔗⭐🔉

おん‐ぎょく【音曲】

音楽。一般には日本の伝統音楽、特に近世邦楽(中でも三味線音楽)を指して言うことが多く、能の古い用語では謡を指す。風姿花伝1「―をも文字にさはさはとあたり」。「歌舞―」

⇒おんぎょく‐ばなし【音曲噺】

おんぎょく‐ばなし【音曲噺】🔗⭐🔉

おんぎょく‐ばなし【音曲噺】

落語で、下座の囃子はやしも巧みにからませた噺はなし。「豊竹屋」など。

⇒おん‐ぎょく【音曲】

おん‐くん【音訓】🔗⭐🔉

おん‐くん【音訓】

①漢字の字音と字義。

②漢字の音と和訓。

おん‐けい【音型・音形】🔗⭐🔉

おん‐けい【音型・音形】

〔音〕ある特徴を持った一連の音のまとまり。モチーフやフレーズを指す場合もある。

おん‐げん【音源】🔗⭐🔉

おん‐げん【音源】

音を出しているもと。

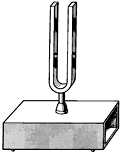

おん‐さ【音叉】🔗⭐🔉

おん‐さ【音叉】

(tuning fork)音高を知るための道具。1本の細長い鋼をU字型に曲げて中央に柄をつけたもの。軽く打てば純音に近い音を発するので、楽器や合唱の音合せ、音響実験などに使用。

音叉

⇒おんさ‐はっしんき【音叉発振器】

⇒おんさ‐はっしんき【音叉発振器】

⇒おんさ‐はっしんき【音叉発振器】

⇒おんさ‐はっしんき【音叉発振器】

おんさ‐はっしんき【音叉発振器】🔗⭐🔉

おんさ‐はっしんき【音叉発振器】

音叉の機械的固有振動で発振周波数を制御するようにした発振器。

⇒おん‐さ【音叉】

おん‐し【音詩】🔗⭐🔉

おん‐し【音詩】

(tone poem)音楽で詩的内容を表そうとする器楽。標題音楽の一分野。交響詩など。

おん‐じ【音字】🔗⭐🔉

おん‐じ【音字】

音標文字。表音文字。↔意字

おん‐しつ【音質】🔗⭐🔉

おん‐しつ【音質】

音や声の性質。音のよしあし。

おん‐しゃ【音写】🔗⭐🔉

おん‐しゃ【音写】

ある言語の音を、他の言語の類似した音の文字にうつすこと。

おん‐じょう【音声】‥ジヤウ🔗⭐🔉

おん‐じょう【音声】‥ジヤウ

①人の発する声。おんせい。おんぞう。平家物語4「大―を揚げて申しけるは」

②雅楽で管弦の音。「参まいり―」「罷出まかで―」

おん‐じょう【音場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

おん‐じょう【音場】‥ヂヤウ

音波の存在する空間。

おん‐しょく【音色】🔗⭐🔉

おん‐しょく【音色】

⇒ねいろ

おん‐しん【音信】🔗⭐🔉

おん‐しん【音信】

①おとずれ。たより。いんしん。「―が途絶える」

②旧制で、電報の字数の単位。和文電報では25字までを1音信、それ以上5字までを増すごとに1音信の増加とする。

⇒おんしん‐ふつう【音信不通】

おんしん‐ふつう【音信不通】🔗⭐🔉

おんしん‐ふつう【音信不通】

便りや連絡がなく、消息がまったく分からないこと。

⇒おん‐しん【音信】

おん‐ず【音図】‥ヅ🔗⭐🔉

おん‐ず【音図】‥ヅ

ある言語における音韻を図表にしたもの。特に、日本語の五十音図。

おんすう‐りつ【音数律】🔗⭐🔉

おん‐せい【音声】🔗⭐🔉

おん‐せい【音声】

①人間が発声器官を通じて発する言語音。また、テレビなどの音。おんじょう。おんぞう。「中継の―が途切れる」

②〔言〕言語学で、音韻と区別していう個々の具体的な発音。

⇒おんせい‐がく【音声学】

⇒おんせい‐きかん【音声器官】

⇒おんせい‐きごう【音声記号】

⇒おんせい‐げんご【音声言語】

⇒おんせい‐たじゅう‐ほうそう【音声多重放送】

おんせい‐がく【音声学】🔗⭐🔉

おんせい‐がく【音声学】

〔言〕(phonetics)言語の音声を研究する言語学の一領域。発音器官による発声を研究する調音音声学、物理的音波としての音を研究する音響音声学、耳に伝わった音の知覚効果を研究する聴覚音声学などがある。

⇒おん‐せい【音声】

おんせい‐きかん【音声器官】‥クワン🔗⭐🔉

おんせい‐きかん【音声器官】‥クワン

(→)発音器官に同じ。

⇒おん‐せい【音声】

おんせい‐きごう【音声記号】‥ガウ🔗⭐🔉

おんせい‐きごう【音声記号】‥ガウ

言語の音を音声学的に表記するための記号。発音記号。音標文字。表音記号。例えば国際音声記号など。

⇒おん‐せい【音声】

おんせい‐げんご【音声言語】🔗⭐🔉

おんせい‐げんご【音声言語】

音声を媒介として伝達される言語。話しことば。口頭語。口語。→文字言語。

⇒おん‐せい【音声】

おんせい‐たじゅう‐ほうそう【音声多重放送】‥ヂユウハウ‥🔗⭐🔉

おんせい‐たじゅう‐ほうそう【音声多重放送】‥ヂユウハウ‥

多重放送の一種。通常のテレビジョン放送と同時に、2種の音声の受信が可能。ステレオ放送・二カ国語放送などに利用。

⇒おん‐せい【音声】

おん‐せつ【音節】🔗⭐🔉

おんせつ‐もじ【音節文字】🔗⭐🔉

おんせつ‐もじ【音節文字】

(syllabograph; syllabogram)1字が1音節を表す表音文字。日本語の仮名など。

⇒おん‐せつ【音節】

おん‐せん【音栓】🔗⭐🔉

おん‐せん【音栓】

オルガンなどの音色または音域を変えるための栓。ストップ。

おん‐そ【音素】🔗⭐🔉

おん‐そ【音素】

(phoneme)ある一つの言語で用いる音の単位で、意味の相違をもたらす最小の単位。類似した特徴をもつ、意味を区別しない音声の集合体。

⇒おんそ‐もじ【音素文字】

おん‐ぞう【音声】‥ザウ🔗⭐🔉

おん‐ぞう【音声】‥ザウ

⇒おんせい。栄華物語駒くらべ「二世尊の出し給ふところの―と」

おん‐そく【音速】🔗⭐🔉

おん‐そく【音速】

音波のはやさ。大気中では、セ氏0度1気圧で毎秒331.45メートル、温度が1度上がるごとに0.61メートルずつ増す。液体や固体中を伝わる音速は、大気中の速さより大きい。

おん‐そしき【音組織】🔗⭐🔉

おん‐そしき【音組織】

確定した音高を用いる音楽様式で、使用可能な音高を体系化したもの。

おんそ‐もじ【音素文字】🔗⭐🔉

おんそ‐もじ【音素文字】

(phonograph; phonogram)1字が1音素を表す表音文字。ローマ字や朝鮮語のハングルなど。単音文字。字母文字。

⇒おん‐そ【音素】

おん‐だい【音大】🔗⭐🔉

おん‐だい【音大】

音楽大学の略。主に音楽を教育・研究する大学。

おん‐ち【音痴】🔗⭐🔉

おん‐ち【音痴】

①生理的欠陥によって正しい音の認識と記憶や発声ができないこと。また、そういう人。俗には、音楽的理解の乏しいことや、そのため正しい音程で歌えないことをもいう。音聾。

②転じて、(ある方面に)感覚が鈍いこと。「方向―」

おん‐づかい【音遣い】‥ヅカヒ🔗⭐🔉

おん‐づかい【音遣い】‥ヅカヒ

義太夫節で、音と音をなめらかにつなぐ語り方。旋律部分(地)にも詞にも用いる。

おんど‐の‐せと【音戸瀬戸】🔗⭐🔉

おんど‐の‐せと【音戸瀬戸】

広島県呉市の倉橋島と対岸の警固屋けごやとの間の水路。幅90メートル。安芸灘から呉湾に通ずる主要航路で潮流が急。平清盛の開削と伝える。現在、音戸大橋がかかる。穏渡(隠戸・御塔)瀬戸。

おんなみ【音阿弥】‥アミ🔗⭐🔉

おんなみ【音阿弥】‥アミ

(→)観世元重かんぜもとしげの法名。

おん‐びき【音引き】🔗⭐🔉

おん‐びき【音引き】

①字書などで、漢字や語をその発音によって引くこと。また、そのような配列。↔画かく引き。

②長音符「ー」の俗称。

と【音】🔗⭐🔉

と【音】

(オトのオが脱落した形)おと。ひびき。ね。こえ。万葉集14「風の―の」

ね【音・哭】🔗⭐🔉

ね‐あわせ【音合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

ね‐あわせ【音合せ】‥アハセ

雉きじなどが、地震を感じて鳴くこと。(俚言集覧)

ね‐いろ【音色】🔗⭐🔉

ね‐いろ【音色】

音の強さや高さが等しくても、それを発する音源(楽器の種類など)によって違って感じられる音の特性。音に含まれる上音の振動数や強さの比、その減衰度などによって決まる。おんしょく。

ね‐ざし【音差し】🔗⭐🔉

ね‐ざし【音差し】

ねいろ。音色。

ね‐とり【音取】🔗⭐🔉

ね‐とり【音取】

雅楽で、奏楽の直前に各楽器の音を整えること。また、各楽器の首席奏者が順に演奏するごく短い前奏曲。

ね‐と・る【音取る】🔗⭐🔉

ね‐と・る【音取る】

〔他四〕

音取りをする。雅楽の奏楽の時まず楽器を奏して調子を合わせる。古今著聞集18「藤兵衛尉琵琶をしらぶ。一臈笛を―・る」

ね‐な・く【音泣く】🔗⭐🔉

ね‐な・く【音泣く】

〔自四〕

声を立てて泣く。万葉集9「新喪にいものごとも―・きつるかも」

○音に立てて鳴くねにたててなく🔗⭐🔉

○音に立てて鳴くねにたててなく

声をたてて鳴く。続古今和歌集恋「秋山に恋する鹿の音にたてて鳴きぞしぬべき」

⇒ね【音・哭】

ね‐ぶと【音太】🔗⭐🔉

ね‐ぶと【音太】

声のふといこと。犬筑波「卯月来て―に鳴くやほととぎす」

ね‐ぶと・い【音太い】🔗⭐🔉

ね‐ぶと・い【音太い】

〔形〕

音が太い。日葡辞書「ネブトイフエ(笛)、または、シャクハチ(尺八)」

○音をあげるねをあげる🔗⭐🔉

○音をあげるねをあげる

耐えられずに、弱音を吐く。閉口するさまにいう。「猛練習に―」

⇒ね【音・哭】

[漢]音🔗⭐🔉

音 字形

筆順

筆順

〔音部0画/9画/教育/1827・323B〕

〔音〕オン(呉) イン(漢)

〔訓〕おと・ね

[意味]

①聴覚に感じる響き。おと。ね。「音響・音波・高音・録音・雑音」

②ふし。ねいろ。うた。「音曲・音符・音頭おんど・知音ちいん」

③言語に用いる、口で発するおと。こえ。「音声おんせい・おんじょう・発音・玉音」。特に、

㋐漢字音の頭子音。声。「音韻・濁音・唇音」

㋑漢字のよみ方の内、中国語音をとり入れたよみ。(対)訓。「音訓・呉音・慣用音・拼音ぴんいん」

④おとずれ。たより。手紙。「音信いんしん・おんしん・福音ふくいん・無音ぶいん・訃音ふいん」

[解字]

会意。「言」の字の「口」の中に「・」印を加えた字。「言」がはきはきと物を言う意であるのに対して、ふくみ声の意。転じて、高低・大小の変化のあるおとの意。

[下ツキ

海潮音・訛音・楽音・漢音・観世音・観音・基音・擬音・吃音・跫音・玉音・原音・五音・高音・号音・轟音・古音・呉音・五十音・雑音・子音・歯音・字音・主音・消音・唇音・心音・震音・声音・清音・顫音・全音・疎音・噪音・宋音・騒音・促音・濁音・単音・短音・知音・蓄音器・注音・中音・聴音・長音・直音・低音・唐音・同音・倍音・爆音・撥音・発音・半音・鼻音・表音文字・訃音・無音・福音・複音・母音・防音・梵音・妙音・約音・有声音・拗音・録音・和音

〔音部0画/9画/教育/1827・323B〕

〔音〕オン(呉) イン(漢)

〔訓〕おと・ね

[意味]

①聴覚に感じる響き。おと。ね。「音響・音波・高音・録音・雑音」

②ふし。ねいろ。うた。「音曲・音符・音頭おんど・知音ちいん」

③言語に用いる、口で発するおと。こえ。「音声おんせい・おんじょう・発音・玉音」。特に、

㋐漢字音の頭子音。声。「音韻・濁音・唇音」

㋑漢字のよみ方の内、中国語音をとり入れたよみ。(対)訓。「音訓・呉音・慣用音・拼音ぴんいん」

④おとずれ。たより。手紙。「音信いんしん・おんしん・福音ふくいん・無音ぶいん・訃音ふいん」

[解字]

会意。「言」の字の「口」の中に「・」印を加えた字。「言」がはきはきと物を言う意であるのに対して、ふくみ声の意。転じて、高低・大小の変化のあるおとの意。

[下ツキ

海潮音・訛音・楽音・漢音・観世音・観音・基音・擬音・吃音・跫音・玉音・原音・五音・高音・号音・轟音・古音・呉音・五十音・雑音・子音・歯音・字音・主音・消音・唇音・心音・震音・声音・清音・顫音・全音・疎音・噪音・宋音・騒音・促音・濁音・単音・短音・知音・蓄音器・注音・中音・聴音・長音・直音・低音・唐音・同音・倍音・爆音・撥音・発音・半音・鼻音・表音文字・訃音・無音・福音・複音・母音・防音・梵音・妙音・約音・有声音・拗音・録音・和音

筆順

筆順

〔音部0画/9画/教育/1827・323B〕

〔音〕オン(呉) イン(漢)

〔訓〕おと・ね

[意味]

①聴覚に感じる響き。おと。ね。「音響・音波・高音・録音・雑音」

②ふし。ねいろ。うた。「音曲・音符・音頭おんど・知音ちいん」

③言語に用いる、口で発するおと。こえ。「音声おんせい・おんじょう・発音・玉音」。特に、

㋐漢字音の頭子音。声。「音韻・濁音・唇音」

㋑漢字のよみ方の内、中国語音をとり入れたよみ。(対)訓。「音訓・呉音・慣用音・拼音ぴんいん」

④おとずれ。たより。手紙。「音信いんしん・おんしん・福音ふくいん・無音ぶいん・訃音ふいん」

[解字]

会意。「言」の字の「口」の中に「・」印を加えた字。「言」がはきはきと物を言う意であるのに対して、ふくみ声の意。転じて、高低・大小の変化のあるおとの意。

[下ツキ

海潮音・訛音・楽音・漢音・観世音・観音・基音・擬音・吃音・跫音・玉音・原音・五音・高音・号音・轟音・古音・呉音・五十音・雑音・子音・歯音・字音・主音・消音・唇音・心音・震音・声音・清音・顫音・全音・疎音・噪音・宋音・騒音・促音・濁音・単音・短音・知音・蓄音器・注音・中音・聴音・長音・直音・低音・唐音・同音・倍音・爆音・撥音・発音・半音・鼻音・表音文字・訃音・無音・福音・複音・母音・防音・梵音・妙音・約音・有声音・拗音・録音・和音

〔音部0画/9画/教育/1827・323B〕

〔音〕オン(呉) イン(漢)

〔訓〕おと・ね

[意味]

①聴覚に感じる響き。おと。ね。「音響・音波・高音・録音・雑音」

②ふし。ねいろ。うた。「音曲・音符・音頭おんど・知音ちいん」

③言語に用いる、口で発するおと。こえ。「音声おんせい・おんじょう・発音・玉音」。特に、

㋐漢字音の頭子音。声。「音韻・濁音・唇音」

㋑漢字のよみ方の内、中国語音をとり入れたよみ。(対)訓。「音訓・呉音・慣用音・拼音ぴんいん」

④おとずれ。たより。手紙。「音信いんしん・おんしん・福音ふくいん・無音ぶいん・訃音ふいん」

[解字]

会意。「言」の字の「口」の中に「・」印を加えた字。「言」がはきはきと物を言う意であるのに対して、ふくみ声の意。転じて、高低・大小の変化のあるおとの意。

[下ツキ

海潮音・訛音・楽音・漢音・観世音・観音・基音・擬音・吃音・跫音・玉音・原音・五音・高音・号音・轟音・古音・呉音・五十音・雑音・子音・歯音・字音・主音・消音・唇音・心音・震音・声音・清音・顫音・全音・疎音・噪音・宋音・騒音・促音・濁音・単音・短音・知音・蓄音器・注音・中音・聴音・長音・直音・低音・唐音・同音・倍音・爆音・撥音・発音・半音・鼻音・表音文字・訃音・無音・福音・複音・母音・防音・梵音・妙音・約音・有声音・拗音・録音・和音

広辞苑に「音」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む