複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (36)

どう【堂】ダウ🔗⭐🔉

どう‐う【堂宇】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐う【堂宇】ダウ‥

(「宇」は、のきの意)

①堂ののき。

②堂。殿堂。

どう‐おう【堂奥】ダウアウ🔗⭐🔉

どう‐おう【堂奥】ダウアウ

①堂内の奥まった所。

②転じて、秘奥。奥義。蘊奥うんおう。

どう‐か【堂下】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐か【堂下】ダウ‥

①堂の下。

②昇殿を許されず、堂の下にいる身分の人。地下じげ。→堂上とうしょう

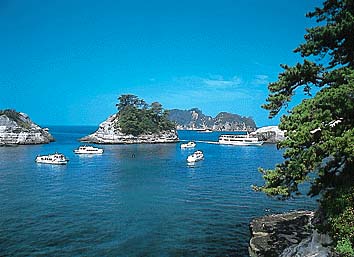

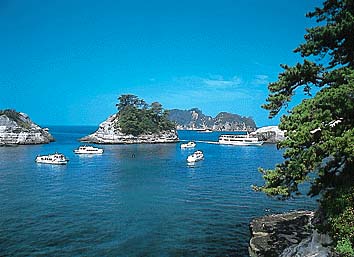

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥

①神奈川県箱根町にある塩化物泉。早川渓谷に沿う。箱根七湯の一つ。

②静岡県、伊豆半島西岸、西伊豆町にある景勝地。波の浸食による洞穴・断崖や温泉がある。

堂ヶ島

撮影:新海良夫

どう‐こ【堂鼓】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐こ【堂鼓】ダウ‥

中国の太鼓の一種。日本の櫓太鼓に似て、4足の台上に上向きにのせ、2本の棒で打ち鳴らす。大小があり、合奏や演劇に使用。唐鼓とうこ。

どう‐ごう【堂号】ダウガウ🔗⭐🔉

どう‐ごう【堂号】ダウガウ

堂の称号。また、堂のつく雅号・屋号など。→堂

どう‐し【堂司】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐し【堂司】ダウ‥

堂の番人。

どうじま【堂島】ダウ‥🔗⭐🔉

どうじま【堂島】ダウ‥

①大阪市北区の地名。もと中之島と並んだ大川の砂洲であったが、今は北側が陸続きとなった。

堂島

撮影:的場 啓

②堂島下駄の略。

③堂島米穀取引所の略。

⇒どうじま‐げた【堂島下駄】

⇒どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】

②堂島下駄の略。

③堂島米穀取引所の略。

⇒どうじま‐げた【堂島下駄】

⇒どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】

②堂島下駄の略。

③堂島米穀取引所の略。

⇒どうじま‐げた【堂島下駄】

⇒どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】

②堂島下駄の略。

③堂島米穀取引所の略。

⇒どうじま‐げた【堂島下駄】

⇒どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】

どうじま‐げた【堂島下駄】ダウ‥🔗⭐🔉

どうじま‐げた【堂島下駄】ダウ‥

(堂島の米仲買が用いたからいう)表付きの下駄の一種。桐台のくり歯で、表を鉄鋲でうちつけたもの。どうじま。

⇒どうじま【堂島】

どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】ダウ‥🔗⭐🔉

どうじま‐べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】ダウ‥

1876年(明治9)大阪の堂島に設立された株式会社組織の米穀取引所。元禄年間以来の官許の米市場の後身。清算取引と正米しょうまい取引とが行われた。主食が配給制度となったため1939年(昭和14)解散。堂島。

⇒どうじま【堂島】

どう‐しゃ【堂舎】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐しゃ【堂舎】ダウ‥

(古くはトウジャ・ドウジャとも。「堂」は大きな家、「舎」は小さな家)大小の家々。転じて、社寺の建物。平家物語2「―高くそびえて」

どう‐しゅう【堂衆】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐しゅう【堂衆】ダウ‥

(ドウシュ・ドウジュとも)

①学僧の侍童で出家得度した者。

②寺院の諸堂に付属して雑役をつとめた下級僧。堂僧。行人。

③浄土真宗の本山または別院で法儀をつとめる役僧。

とう‐しょう【堂上】タウシヤウ🔗⭐🔉

とう‐しょう【堂上】タウシヤウ

(ドウショウ・ドウジョウとも)

①堂の上。平家物語6「数万の軍旅は―堂下に並み居たれども」

②三位以上および四位・五位のうち昇殿を許されること。また、その人。殿上人てんじょうびと。↔地下じげ。

③広く、公家くげの称。雲上人うんじょうびと。

⇒とうしょう‐がた【堂上方】

⇒とうしょう‐け【堂上家】

⇒とうしょう‐しゅう【堂上衆】

とうしょう‐がた【堂上方】タウシヤウ‥🔗⭐🔉

とうしょう‐がた【堂上方】タウシヤウ‥

(→)公家衆に同じ。

⇒とう‐しょう【堂上】

とうしょう‐け【堂上家】タウシヤウ‥🔗⭐🔉

とうしょう‐け【堂上家】タウシヤウ‥

公家くげの家格の称。狭義には、公卿くぎょうに列することのできる家柄をいう。

⇒とう‐しょう【堂上】

とうしょう‐しゅう【堂上衆】タウシヤウ‥🔗⭐🔉

とうしょう‐しゅう【堂上衆】タウシヤウ‥

(→)公家衆に同じ。

⇒とう‐しょう【堂上】

どうじょう‐は【堂上派】ダウジヤウ‥🔗⭐🔉

どうじょう‐は【堂上派】ダウジヤウ‥

二条家歌学の流派中、細川幽斎以来の古今伝授を受け継いだ堂上家の系統。智仁としひと親王・中院なかのいん通勝・三条西実枝・烏丸光広らの各派がある。↔地下派じげは

⇒どう‐じょう【堂上】

どう‐たつ【堂達】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐たつ【堂達】ダウ‥

〔仏〕法会の時、会行事えぎょうじの下で導師・呪願じゅがん師に願文・呪願文を渡す役僧。七僧の一人。

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ🔗⭐🔉

どう‐ちょう【堂頭】ダウテウ

(チョウは宋の俗音)禅宗寺院で住職の居所。また、その住職。方丈。堂上。

どう‐とう【堂塔】ダウタフ🔗⭐🔉

どう‐とう【堂塔】ダウタフ

寺院の堂や塔。

⇒どうとう‐がらん【堂塔伽藍】

どう‐とう【堂頭】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐とう【堂頭】ダウ‥

⇒どうちょう

どう‐どう【堂堂】ダウダウ🔗⭐🔉

どう‐どう【堂堂】ダウダウ

①容儀などのいかめしく立派なさま。衆にすぐれているさま。「―たる態度」「―とした体躯」「威風―」

②つつみかくしのないさま。公然たるさま。「―と戦う」「―と主張する」「正々―」

⇒堂堂の陣

どうとう‐がらん【堂塔伽藍】ダウタフ‥🔗⭐🔉

どうとう‐がらん【堂塔伽藍】ダウタフ‥

堂と塔と伽藍。寺院の建築物の総称。

⇒どう‐とう【堂塔】

どう‐どうじ【堂童子】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐どうじ【堂童子】ダウ‥

①諸大寺で雑役に従う俗形の少年。枕草子120「―など呼ぶ声、山彦ひびきあひて」

②宮中の大法会などで、花筥けこを配る役。蔵人くろうどおよび五位以上の公家の子息がなった。

○堂堂の陣どうどうのじん🔗⭐🔉

○堂堂の陣どうどうのじん

[孫子軍争]隊の規律が整い士気の盛んな陣。「―を張る」

⇒どう‐どう【堂堂】

とうどう‐ばつい【党同伐異】タウ‥

[後漢書党錮伝、序](同じきに党くみし異なるを伐うつ意)理非にかかわらず、同じ派のものに味方し、違派のものを排撃すること。

どうどう‐めぐり【堂堂巡・堂堂回】ダウダウ‥

①祈願のために社寺の堂のまわりをめぐること。

②遊戯の一つ。多くの人々が手をつなぎ円陣をつくって一所をぐるぐるめぐるもの。また、直立して両手をあげ、目を閉じて体をぐるぐるとまわすもの。

③同一の場所をぐるぐるめぐること。

㋐同じ議論などをいつまでも繰り返して、はてしのないこと。

㋑国会の本会議での票決方法の俗称。各議員が演壇上の投票箱に投票して戻ってくるのでいう。

とう‐とく【逃匿】タウ‥

にげかくれること。

とう‐とく【統督】

まとめ取り締まること。総督。

とう‐どく【東独】

東ドイツ(独逸)の略称。↔西独

どう‐とく【道徳】ダウ‥

①人のふみ行うべき道。ある社会で、その成員の社会に対する、あるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として、一般に承認されている規範の総体。法律のような外面的強制力を伴うものでなく、個人の内面的な原理。今日では、自然や文化財や技術品など、事物に対する人間の在るべき態度もこれに含まれる。夏目漱石、断片「―は習慣だ。強者の都合よきものが―の形にあらはれる」→道徳性。

②老子の説いた恬淡てんたん虚無の学。もっぱら道と徳とを説くからいう。

③小・中学校における指導の一領域。→道徳教育。

⇒どうとく‐いしき【道徳意識】

⇒どうとく‐かがく【道徳科学】

⇒どうとく‐かん【道徳観】

⇒どうとく‐かんかく【道徳感覚】

⇒どうとく‐かんぜい【道徳関税】

⇒どうとく‐きょう【道徳経】

⇒どうとく‐きょういく【道徳教育】

⇒どうとく‐しゃかいがく【道徳社会学】

⇒どうとく‐しん【道徳心】

⇒どうとく‐せい【道徳性】

⇒どうとく‐てき【道徳的】

⇒どうとくてき‐しょうめい【道徳的証明】

⇒どうとく‐てつがく【道徳哲学】

⇒どうとく‐ほうそく【道徳法則】

⇒どうとく‐りつ【道徳律】

どうとく‐いしき【道徳意識】ダウ‥

(sittliches Bewusstsein ドイツ)人間の行為・行動について正邪善悪を知り、また正善を志向し邪悪をしりぞけようとする精神。良心と同じ意味に解されるが、良心は自己の行為や心情に関係するものであり、道徳意識は自他を含めた社会全体にも関係するので、良心と同じではない。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐かがく【道徳科学】ダウ‥クワ‥

①(science des moeurs フランス)20世紀初頭のフランスで展開された、道徳的事実を社会学的観点から実証的に解明しようとする学問。デュルケムの問題提起を受けてレヴィ=ブリュールが提唱。規範学としての倫理学と対立する。習俗の科学。

②(moral sciences)イギリスでは、哲学・政治学・経済学などを含んだ広義の人文社会科学を指す。モラル‐サイエンス。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐かん【道徳観】ダウ‥クワン

各国や各人の、道徳についての考え方。道徳観念。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐かんかく【道徳感覚】ダウ‥

(moral sense)正邪善悪を直覚的に感知する感覚。シャフツベリー・ハチソンらは人間にこのような感覚があると主張した。道徳官。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐かんぜい【道徳関税】ダウ‥クワン‥

贅沢ぜいたく品の輸入に禁止的高税率を課すること。また、その関税。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐きょう【道徳経】ダウ‥キヤウ

「老子ろうし2」参照。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐きょういく【道徳教育】ダウ‥ケウ‥

子供に特定の行動・態度の様式や価値観・規範意識を身につけさせ、一定の価値を志向させ、理想を自覚・志向させる教育。小・中学校では1958年に道徳の時間を特設。修身教育。徳育。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐しゃかいがく【道徳社会学】ダウ‥クワイ‥

道徳現象に関する社会学的研究。普通、デュルケム派の研究を指す。レヴィ=ブリュール・フォーコンネ(P. Fauconnet1874〜1938)らの著述に具体化。→道徳科学。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐しん【道徳心】ダウ‥

道徳を守り、それに従おうとする心。正邪善悪を判別し、善行を行おうとする心。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐せい【道徳性】ダウ‥

①道徳の本質。

②(Moralität ドイツ)道徳法則にかなっていること。カントは、行為が単に道徳法則に外面的に一致するだけでなく、「道徳法則に対する尊敬」の動機をもって純粋に法則のために「義務から」行われる場合に道徳的価値を認め、適法性から区別した。ヘーゲルの客観的倫理の立場では、道徳性は個人的良心の主観性、すなわち法の外面性に対する内面性であり、総合的な人倫の立場からみれば人倫の一契機にすぎない。→人倫→適法性→道徳法則。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐てき【道徳的】ダウ‥

①道徳に関するさま。

②道徳にかなっているさま。「―な行い」

⇒どう‐とく【道徳】

どうとくてき‐しょうめい【道徳的証明】ダウ‥

(moral argument)神の存在証明の一つ。道徳法則や道徳的世界秩序の源泉として神の存在を証明しようとする試み。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐てつがく【道徳哲学】ダウ‥

(moral philosophy)道徳の本質や原理を解明する哲学的研究。倫理学に同じとする立場と、倫理学を習俗の事実学とし、道徳哲学を道徳規範の学として区別する立場とがある。また、広義には政治・経済を含んだ社会哲学全般を意味することもある。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐ほうそく【道徳法則】ダウ‥ハフ‥

道徳的行為の規準となる普遍妥当的な法則。自然法則と異なり命令の形をとるが、これを理想的な目的(例えば幸福)の実現に必要な手段を規定すると考える立場と、絶対的規範と考え、その命令に服従することを善とする立場とがある。道徳法。→道徳→定言命法。

⇒どう‐とく【道徳】

どうとく‐りつ【道徳律】ダウ‥

(→)道徳法則に同じ。

⇒どう‐とく【道徳】

とうと‐こ【貴子】タフト‥

(東北地方で)蚕かいこのこと。とどこ。

⇒とうとこ‐びいろ【貴子びいろ】

とうとこ‐びいろ【貴子びいろ】タフト‥

蚕の蛹さなぎのこと。

⇒とうと‐こ【貴子】

とうと・し【尊し・貴し】タフトシ

〔形ク〕

⇒とうとい

とう‐とつ【唐突】タウ‥

(本来は突進する意)不意すぎて不自然なさま。だしぬけ。突然。「―に切り出す」「―な発言」「―の感」

とうと・ぶ【尊ぶ・貴ぶ】タフトブ

〔他五〕

(古くは上二段にも活用)うやまって大切に扱う。重んずる。たっとぶ。とうとむ。源氏物語夢浮橋「すぐれ給へる験物し給ひけりと見給ひてより、こよなう―・び給ひて」。新古今和歌集序「目をいやしみ、耳を―・ぶるあまり」。「神仏を―・ぶ」「人命を―・ぶ」

◇あがめ敬う意の場合に「尊」、価値あるものとして大切にする意の場合に「貴」を使うことが多い。

とうと・む【尊む・貴む】タフトム

〔他五〕

(→)「とうとぶ」に同じ。万葉集18「此をしもあやに―・み」

とう‐どり【頭取】

①音頭を取る人。音頭取。

㋐雅楽で、各楽器群の首席奏者。音頭おんどう。

㋑能または歌舞伎で翁・三番叟を演ずる時、3人の小鼓のうち中央の主奏者。↔脇鼓。

②かしらだつ人。

㋐演劇や相撲などの興行を統轄する人。わらんべ草3「それがし若く候へども、今度の勧進能の―を仕る」

㋑一揆や人足などの頭かしら。首領。頭目。三河物語「其の中に―の族やからを御手打に成されければ」

㋒銀行などの取締役の首席。黒岩涙香、片手美人「商家の丁稚でっちより勤め上げて今は私立銀行の―とまで仕上し身なり」

⇒とうどり‐ざ【頭取座】

どう‐とり【胴取・筒取】

博奕ばくちの場所を貸してその収入高の歩合を取ること。また、その人。

とうどり‐ざ【頭取座】

劇場で、楽屋頭取の居室。楽屋に入ってすぐの、楽屋稲荷を祀った下の辺。

⇒とう‐どり【頭取】

とう‐ど・る【頭取る】

〔自四〕

音頭をとる。また、頭かしらになる。田植草紙「赤熊しゃぐま被かずきて―・る殿がいとほし」

とう‐とん【逃遁】タウ‥

のがれること。にげること。

どうとん‐ぼり【道頓堀】ダウ‥

大阪市中央区にある市中第一の盛り場。安井道頓の開削した道頓堀川の南、東は日本橋詰から西は戎えびす橋筋にいたる。動くカニの看板で有名。

道頓堀

撮影:山梨勝弘

とう‐な【唐菜】タウ‥

ハクサイ・コマツナなどと同じく、アブラナの一変種とされる二年生葉菜。葉は大形平滑で肥厚し、柔軟で浅緑、香味を有し漬菜とする。冬菜。ちりめんはくさい。唐人菜。

どうなダウナ

(ダクナの転)接尾語的に用いて、無益についやす意を表す語。空費。平家物語9「罪つくりに矢―に」

とうな‐うんが【東名運河】

宮城県東松島市南部にある運河。1881年(明治14)開削。長さ約3.2キロメートル。鳴瀬川河口の野蒜と松島湾岸の東名とを連絡。

どう‐なか【胴中】

①身体の胴のなかほどの部分。

②まんなか。中央。最中。

③正味しょうみの部分。

どう‐なが【胴長】

①身体の他の部分に比べて胴の部分が長いこと。

②胸当て・ズボン・靴が一続きになったゴム製の衣服。下半身の濡れる作業などに着用。胴長靴。

どう‐な・し【動無し】

〔形ク〕

動ずる様子がない。心を動かす気色がない。源氏物語明石「更に例の―・きに、せめていはれて」

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥

①東京地方で、南瓜かぼちゃ類の総称。

②カボチャの一品種。果体は長く瓢箪形を呈し、表面は平滑または瘤質をなすもの。京都付近に栽培。カラウリ。〈[季]秋〉

どうな‐と

〔副〕

どのようにも。どうなりと。「―勝手にせい」

どう‐なり【胴鳴り】

山や海が鳴動すること。また、その音。雪の降る前触れという。

どうなり‐と

〔副〕

多く命令文に用いて、放任の意を表す。どのようにも。どうなと。「―好きなようにしろ」

どう‐なわ【胴縄】‥ナハ

胴をしばる縄。

とう‐なん【刀難】タウ‥

刀で斬られる災難。日葡辞書「タウナンニワ(遭)ウ」

とう‐なん【東南】

東と南との間に当たる方角。ひがしみなみ。南東。巽たつみ。

⇒とうなん‐アジア【東南アジア】

⇒とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】

とう‐なん【盗難】タウ‥

金品を盗まれる災難。「―にあう」

⇒とうなん‐ほけん【盗難保険】

どう‐なん【道南】ダウ‥

北海道の南部、一般には渡島おしま・桧山ひやま両支庁の地域をいう。↔道北

どう‐なん【童男】

男の子供。男おのわらわ。

とうなん‐アジア【東南アジア】

アジアの東南部。ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー(ビルマ)・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・東ティモールを含む。

東南アジアの国々

とう‐な【唐菜】タウ‥

ハクサイ・コマツナなどと同じく、アブラナの一変種とされる二年生葉菜。葉は大形平滑で肥厚し、柔軟で浅緑、香味を有し漬菜とする。冬菜。ちりめんはくさい。唐人菜。

どうなダウナ

(ダクナの転)接尾語的に用いて、無益についやす意を表す語。空費。平家物語9「罪つくりに矢―に」

とうな‐うんが【東名運河】

宮城県東松島市南部にある運河。1881年(明治14)開削。長さ約3.2キロメートル。鳴瀬川河口の野蒜と松島湾岸の東名とを連絡。

どう‐なか【胴中】

①身体の胴のなかほどの部分。

②まんなか。中央。最中。

③正味しょうみの部分。

どう‐なが【胴長】

①身体の他の部分に比べて胴の部分が長いこと。

②胸当て・ズボン・靴が一続きになったゴム製の衣服。下半身の濡れる作業などに着用。胴長靴。

どう‐な・し【動無し】

〔形ク〕

動ずる様子がない。心を動かす気色がない。源氏物語明石「更に例の―・きに、せめていはれて」

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥

①東京地方で、南瓜かぼちゃ類の総称。

②カボチャの一品種。果体は長く瓢箪形を呈し、表面は平滑または瘤質をなすもの。京都付近に栽培。カラウリ。〈[季]秋〉

どうな‐と

〔副〕

どのようにも。どうなりと。「―勝手にせい」

どう‐なり【胴鳴り】

山や海が鳴動すること。また、その音。雪の降る前触れという。

どうなり‐と

〔副〕

多く命令文に用いて、放任の意を表す。どのようにも。どうなと。「―好きなようにしろ」

どう‐なわ【胴縄】‥ナハ

胴をしばる縄。

とう‐なん【刀難】タウ‥

刀で斬られる災難。日葡辞書「タウナンニワ(遭)ウ」

とう‐なん【東南】

東と南との間に当たる方角。ひがしみなみ。南東。巽たつみ。

⇒とうなん‐アジア【東南アジア】

⇒とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】

とう‐なん【盗難】タウ‥

金品を盗まれる災難。「―にあう」

⇒とうなん‐ほけん【盗難保険】

どう‐なん【道南】ダウ‥

北海道の南部、一般には渡島おしま・桧山ひやま両支庁の地域をいう。↔道北

どう‐なん【童男】

男の子供。男おのわらわ。

とうなん‐アジア【東南アジア】

アジアの東南部。ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー(ビルマ)・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・東ティモールを含む。

東南アジアの国々

⇒とう‐なん【東南】

とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】‥デウ‥

⇒シアトー(SEATO)

⇒とう‐なん【東南】

とう‐なんとう【東南東】

東と南東との間に当たる方角。

とうなん‐ほけん【盗難保険】タウ‥

損害保険の一種。盗難によって生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。

⇒とう‐なん【盗難】

とう‐に【疾うに】

〔副〕

(トクニの音便)早くに。つとに。歌舞伎、お染久松色読販「―噂も聞きました」。「―出かけた」

⇒とう‐なん【東南】

とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】‥デウ‥

⇒シアトー(SEATO)

⇒とう‐なん【東南】

とう‐なんとう【東南東】

東と南東との間に当たる方角。

とうなん‐ほけん【盗難保険】タウ‥

損害保険の一種。盗難によって生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。

⇒とう‐なん【盗難】

とう‐に【疾うに】

〔副〕

(トクニの音便)早くに。つとに。歌舞伎、お染久松色読販「―噂も聞きました」。「―出かけた」

とう‐な【唐菜】タウ‥

ハクサイ・コマツナなどと同じく、アブラナの一変種とされる二年生葉菜。葉は大形平滑で肥厚し、柔軟で浅緑、香味を有し漬菜とする。冬菜。ちりめんはくさい。唐人菜。

どうなダウナ

(ダクナの転)接尾語的に用いて、無益についやす意を表す語。空費。平家物語9「罪つくりに矢―に」

とうな‐うんが【東名運河】

宮城県東松島市南部にある運河。1881年(明治14)開削。長さ約3.2キロメートル。鳴瀬川河口の野蒜と松島湾岸の東名とを連絡。

どう‐なか【胴中】

①身体の胴のなかほどの部分。

②まんなか。中央。最中。

③正味しょうみの部分。

どう‐なが【胴長】

①身体の他の部分に比べて胴の部分が長いこと。

②胸当て・ズボン・靴が一続きになったゴム製の衣服。下半身の濡れる作業などに着用。胴長靴。

どう‐な・し【動無し】

〔形ク〕

動ずる様子がない。心を動かす気色がない。源氏物語明石「更に例の―・きに、せめていはれて」

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥

①東京地方で、南瓜かぼちゃ類の総称。

②カボチャの一品種。果体は長く瓢箪形を呈し、表面は平滑または瘤質をなすもの。京都付近に栽培。カラウリ。〈[季]秋〉

どうな‐と

〔副〕

どのようにも。どうなりと。「―勝手にせい」

どう‐なり【胴鳴り】

山や海が鳴動すること。また、その音。雪の降る前触れという。

どうなり‐と

〔副〕

多く命令文に用いて、放任の意を表す。どのようにも。どうなと。「―好きなようにしろ」

どう‐なわ【胴縄】‥ナハ

胴をしばる縄。

とう‐なん【刀難】タウ‥

刀で斬られる災難。日葡辞書「タウナンニワ(遭)ウ」

とう‐なん【東南】

東と南との間に当たる方角。ひがしみなみ。南東。巽たつみ。

⇒とうなん‐アジア【東南アジア】

⇒とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】

とう‐なん【盗難】タウ‥

金品を盗まれる災難。「―にあう」

⇒とうなん‐ほけん【盗難保険】

どう‐なん【道南】ダウ‥

北海道の南部、一般には渡島おしま・桧山ひやま両支庁の地域をいう。↔道北

どう‐なん【童男】

男の子供。男おのわらわ。

とうなん‐アジア【東南アジア】

アジアの東南部。ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー(ビルマ)・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・東ティモールを含む。

東南アジアの国々

とう‐な【唐菜】タウ‥

ハクサイ・コマツナなどと同じく、アブラナの一変種とされる二年生葉菜。葉は大形平滑で肥厚し、柔軟で浅緑、香味を有し漬菜とする。冬菜。ちりめんはくさい。唐人菜。

どうなダウナ

(ダクナの転)接尾語的に用いて、無益についやす意を表す語。空費。平家物語9「罪つくりに矢―に」

とうな‐うんが【東名運河】

宮城県東松島市南部にある運河。1881年(明治14)開削。長さ約3.2キロメートル。鳴瀬川河口の野蒜と松島湾岸の東名とを連絡。

どう‐なか【胴中】

①身体の胴のなかほどの部分。

②まんなか。中央。最中。

③正味しょうみの部分。

どう‐なが【胴長】

①身体の他の部分に比べて胴の部分が長いこと。

②胸当て・ズボン・靴が一続きになったゴム製の衣服。下半身の濡れる作業などに着用。胴長靴。

どう‐な・し【動無し】

〔形ク〕

動ずる様子がない。心を動かす気色がない。源氏物語明石「更に例の―・きに、せめていはれて」

とう‐なす【唐茄子・蕃南瓜】タウ‥

①東京地方で、南瓜かぼちゃ類の総称。

②カボチャの一品種。果体は長く瓢箪形を呈し、表面は平滑または瘤質をなすもの。京都付近に栽培。カラウリ。〈[季]秋〉

どうな‐と

〔副〕

どのようにも。どうなりと。「―勝手にせい」

どう‐なり【胴鳴り】

山や海が鳴動すること。また、その音。雪の降る前触れという。

どうなり‐と

〔副〕

多く命令文に用いて、放任の意を表す。どのようにも。どうなと。「―好きなようにしろ」

どう‐なわ【胴縄】‥ナハ

胴をしばる縄。

とう‐なん【刀難】タウ‥

刀で斬られる災難。日葡辞書「タウナンニワ(遭)ウ」

とう‐なん【東南】

東と南との間に当たる方角。ひがしみなみ。南東。巽たつみ。

⇒とうなん‐アジア【東南アジア】

⇒とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】

とう‐なん【盗難】タウ‥

金品を盗まれる災難。「―にあう」

⇒とうなん‐ほけん【盗難保険】

どう‐なん【道南】ダウ‥

北海道の南部、一般には渡島おしま・桧山ひやま両支庁の地域をいう。↔道北

どう‐なん【童男】

男の子供。男おのわらわ。

とうなん‐アジア【東南アジア】

アジアの東南部。ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー(ビルマ)・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・東ティモールを含む。

東南アジアの国々

⇒とう‐なん【東南】

とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】‥デウ‥

⇒シアトー(SEATO)

⇒とう‐なん【東南】

とう‐なんとう【東南東】

東と南東との間に当たる方角。

とうなん‐ほけん【盗難保険】タウ‥

損害保険の一種。盗難によって生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。

⇒とう‐なん【盗難】

とう‐に【疾うに】

〔副〕

(トクニの音便)早くに。つとに。歌舞伎、お染久松色読販「―噂も聞きました」。「―出かけた」

⇒とう‐なん【東南】

とうなん‐アジア‐じょうやく‐きこう【東南アジア条約機構】‥デウ‥

⇒シアトー(SEATO)

⇒とう‐なん【東南】

とう‐なんとう【東南東】

東と南東との間に当たる方角。

とうなん‐ほけん【盗難保険】タウ‥

損害保険の一種。盗難によって生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。

⇒とう‐なん【盗難】

とう‐に【疾うに】

〔副〕

(トクニの音便)早くに。つとに。歌舞伎、お染久松色読販「―噂も聞きました」。「―出かけた」

どうどう‐めぐり【堂堂巡・堂堂回】ダウダウ‥🔗⭐🔉

どうどう‐めぐり【堂堂巡・堂堂回】ダウダウ‥

①祈願のために社寺の堂のまわりをめぐること。

②遊戯の一つ。多くの人々が手をつなぎ円陣をつくって一所をぐるぐるめぐるもの。また、直立して両手をあげ、目を閉じて体をぐるぐるとまわすもの。

③同一の場所をぐるぐるめぐること。

㋐同じ議論などをいつまでも繰り返して、はてしのないこと。

㋑国会の本会議での票決方法の俗称。各議員が演壇上の投票箱に投票して戻ってくるのでいう。

○堂に入るどうにいる🔗⭐🔉

○堂に入るどうにいる

(「堂に升のぼり室に入る」から)学術や技芸などが、その道の深くまで達し、すぐれている。また、手慣れていて、すっかり身についている。「彼の演説は堂に入っている」

⇒どう【堂】

○堂に升り室に入るどうにのぼりしつにいる🔗⭐🔉

○堂に升り室に入るどうにのぼりしつにいる

[論語先進「由や、堂に升れども、未だ室に入らざる也」](「堂」は表座敷、「室」は奥座敷)「堂に升る」とは学徳が高明正大の域に至ること、「室に入る」とは更に進んで精微深奥の域に達することで、学問や芸術が次第に高い水準に進み至るのをいう。

⇒どう【堂】

どう‐に‐も

①(下に打消の語を伴って)どのような手段を尽くしても。どうしてみたところで。

②困惑の気持を表す。なんとも。「―困った男だ」

とう‐にゅう【投入】‥ニフ

なげいれること。つぎこむこと。「資本を―する」「兵力の―」

⇒とうにゅう‐さんしゅつ‐ひょう【投入産出表】

とう‐にゅう【豆乳】

豆腐製造の際、水に漬けた大豆をすりつぶした豆汁ごを加熱して漉こして得た白濁液。古くから牛乳や母乳の代用としてきた。

どうにゅう【道入】ダウニフ

陶工。京都楽らく家の3代目。通称吉兵衛、のち吉左衛門と改め、剃髪して道入といい、俗に「のんこう」と称した。楽焼代々中の名匠で、のんこう七種など茶碗の名作を残す。(1599〜1656)

どう‐にゅう【導入】ダウニフ

導き入れること。とり入れて役立てること。「新しい機械を―する」「外資―」

⇒どうにゅう‐ぶ【導入部】

とうにゅう‐さんしゅつ‐ひょう【投入産出表】‥ニフ‥ヘウ

(→)産業連関表に同じ。

⇒とう‐にゅう【投入】

どうにゅう‐ぶ【導入部】ダウニフ‥

①本題に導くための部分。

②〔音〕(→)序奏に同じ。

⇒どう‐にゅう【導入】

どう‐にょ【童女】

女の子供。どうじょ。

とう‐にょう【糖尿】タウネウ

ブドウ糖を正常値以上に含む病的な尿。ブドウ糖以外の五炭糖・果糖・乳糖・麦芽糖などを含むものを指す場合もある。

⇒とうにょう‐びょう【糖尿病】

どう‐にょう【導尿】ダウネウ

診断または治療のため、膀胱にカテーテルを入れて尿を体外に導くこと。

とうにょう‐びょう【糖尿病】タウネウビヤウ

持続的な高血糖・糖尿を呈する代謝疾患。インシュリンの欠乏・作用阻害があり、糖・蛋白・脂質の代謝異常を伴い、口渇・多飲・多尿を呈し、網膜症・腎症・動脈硬化を併発しやすい。インシュリン依存性(Ⅰ型)とインシュリン非依存性(Ⅱ型)があり、前者は発症が急で症状が重く、インシュリンの投与が必要。後者は経過緩慢で必ずしもインシュリン投与を必要としない。

⇒とう‐にょう【糖尿】

とう‐にん【当人】タウ‥

①直接にその事に当たる人。その人。本人。当事者。「―まかせ」

②(→)頭人4に同じ。狂言、鞠座頭「唯今―から呼びに参りました」

とう‐にん【桃仁】タウ‥

モモの種子の生薬名。漢方で駆瘀血くおけつ・鎮痛・緩下剤に用いる。赤褐色、扁平長円形で苦味があり、杏仁きょうにんに代用。椿説弓張月続編「催生湯は、―・芍薬・牡丹皮・茯苓・肉桂、この五味を等分にあはし」

⇒とうにん‐しゅ【桃仁酒】

とう‐にん【頭人】

①かしら。おさ。

②鎌倉幕府の引付衆ひきつけしゅうなどの長官。

③室町幕府の政所まんどころ・評定衆・侍所さむらいどころなどの長官。

④祭礼や寄合の世話役。頭屋とうやの主人。頭とう。

どう‐にん【同人】

①同一の人。

②(前に挙げた人を指して)その人。

③同じ志の人。なかま。どうじん。

⇒どうにん‐ざっし【同人雑誌】

どう‐にん【道人】ダウ‥

仏道を修行し得道した人、または修行の過程にある人。僧侶。

どう‐にんぎょう【胴人形】‥ギヤウ

①内臓などが見えるように作った人形。薬屋の店頭などに看板として置くもの。浮世風呂3「売薬屋の―みたやうに、看板にされたばかりもつまらねえぢやアねえか」

②歌舞伎の小道具。役者の代用にする等身大の人形。ふきかえの人形。「鳴神」で上人が投げ出す坊主人形の類。投げ人形。

どうにん‐ざっし【同人雑誌】

⇒どうじんざっし

⇒どう‐にん【同人】

とうにん‐しゅ【桃仁酒】タウ‥

桃仁・白檀びゃくだんなどを焼酎にひたし、砂糖を加えて作った酒。

⇒とう‐にん【桃仁】

どう‐ぬき【胴抜き】

下着などで、袖口・裾などを胴の部分と違う別の布で仕立てること。また、その衣服。額仕立がくじたて。

どう‐ぬき【胴貫】

建物の腰部にある貫ぬき。腰貫こしぬき。

とう‐ぬの【唐布】タウ‥

舶来の木綿布。

とう‐ねずみもち【唐鼠黐】タウ‥

モクセイ科の常緑小高木。ネズミモチに似るが花季は半月ほど遅く、全体に大形。葉も大形でやや薄く、卵形または卵状披針形。中国原産。都市の庭・公園などに多く植えられる。果実は漢方生薬の女貞子じょていしで、強壮薬。→ねずみもち

どう‐ねち【動熱】

臨終のとき、熱気が甚だしく、動転して苦しむこと。悪業の人の臨終とされる。栄華物語鶴林「―して苦多かり」

とう‐ねつ【鬧熱】タウ‥

非常に混雑すること。非常ににぎやかなこと。

とう‐ねん【当年】タウ‥

①この年。ことし。本年。「―とって二十歳」

②その頃。その時代。

③小形のシギ。夏羽は上面赤褐色、下面は白色、冬羽では背面が灰褐色となる。シベリアやアラスカで繁殖、春・秋の渡りに日本を通過、水辺に大群をなす。当年仔とうねこ。

どう‐ねん【同年】

①同じ年。

②同じ年齢。

③昔、中国で、同じ年に進士に及第した者。

どう‐ねん【道念】ダウ‥

①道徳の観念。道義心。

②道を求める思い。求道心。

③僧侶の妻。梵妻。

どう‐ねんぱい【同年輩】

同じ年頃。また、同じ年頃の人。

どうねん‐ぶし【道念節】ダウ‥

盆踊の口説唄くどきうたから出た流行唄はやりうた。貞享(1684〜1688)頃、京の木遣きやりの音頭取道念山三郎が唄い始めたといわれ、踊り唄として広まる。

とうの【東野】

姓氏の一つ。

⇒とうの‐えいじろう【東野英治郎】

とう‐の【当の】タウ‥

〔連体〕

まさにそれにあたる。今問題としている。太平記15「―敵を討たんと」。「あの人がいま話に出た―人だ」

とう‐の‐いも【唐芋】タウ‥

サトイモの一品種。食用。中国では連禅芋と称。あかいも。紫芋。

とう‐のう【豆嚢】‥ナウ

体操遊戯具。約30センチメートル四方の丈夫な布のふくろに小豆を入れたもの。

とうの‐えいじろう【東野英治郎】‥ヂラウ

俳優。群馬県生れ。初め、本庄克二の名で左翼演劇に活躍し、第二次大戦後は俳優座に所属。映画・テレビでも活躍。舞台劇「千鳥」、テレビ「水戸黄門」などに出演。(1907〜1994)

東野英治郎

撮影:田村 茂

⇒とうの【東野】

どうの‐こうの【如何の斯うの】‥カウ‥

いろいろなことを言葉に出して言うさま。なんのかんの。「―言い出したらきりがない」

とうのさわ‐おんせん【塔ノ沢温泉】タフノサハヲン‥

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。早川渓谷に臨み、泉質は単純温泉。

どうのじ‐てん【同の字点】

(点は「しるし」の意。一説に「々」は「仝(同)」の草体)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「々」。「家々」「正々堂々」など。現在では漢字の反復に用いる。のまてん。→踊り字

とう‐の‐ちゅうじょう【頭中将】‥ジヤウ

①「蔵人頭くろうどのとう」参照。

②源氏物語中の人物。源氏の親友。太政大臣に至る。雲居雁・柏木・玉鬘などの父。

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥

窯業で、鉛白えんぱくのこと。

とう‐の‐つねより【東常縁】

室町時代の歌人。下野守に任ぜられ、東野州と称。後に出家して法号、素伝。正徹・尭孝に学んで古今集の秘奥を極め、門人宗祇に口伝したのが古今伝授の初めという。著「東野州聞書」「東野州消息」「常縁集」など。(1401〜1484頃)

⇒とう【東】

とう‐の‐はい【答の拝】タフ‥

⇒とうはい。源氏物語宿木「―し給ふ御有様ども」

⇒とうの【東野】

どうの‐こうの【如何の斯うの】‥カウ‥

いろいろなことを言葉に出して言うさま。なんのかんの。「―言い出したらきりがない」

とうのさわ‐おんせん【塔ノ沢温泉】タフノサハヲン‥

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。早川渓谷に臨み、泉質は単純温泉。

どうのじ‐てん【同の字点】

(点は「しるし」の意。一説に「々」は「仝(同)」の草体)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「々」。「家々」「正々堂々」など。現在では漢字の反復に用いる。のまてん。→踊り字

とう‐の‐ちゅうじょう【頭中将】‥ジヤウ

①「蔵人頭くろうどのとう」参照。

②源氏物語中の人物。源氏の親友。太政大臣に至る。雲居雁・柏木・玉鬘などの父。

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥

窯業で、鉛白えんぱくのこと。

とう‐の‐つねより【東常縁】

室町時代の歌人。下野守に任ぜられ、東野州と称。後に出家して法号、素伝。正徹・尭孝に学んで古今集の秘奥を極め、門人宗祇に口伝したのが古今伝授の初めという。著「東野州聞書」「東野州消息」「常縁集」など。(1401〜1484頃)

⇒とう【東】

とう‐の‐はい【答の拝】タフ‥

⇒とうはい。源氏物語宿木「―し給ふ御有様ども」

⇒とうの【東野】

どうの‐こうの【如何の斯うの】‥カウ‥

いろいろなことを言葉に出して言うさま。なんのかんの。「―言い出したらきりがない」

とうのさわ‐おんせん【塔ノ沢温泉】タフノサハヲン‥

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。早川渓谷に臨み、泉質は単純温泉。

どうのじ‐てん【同の字点】

(点は「しるし」の意。一説に「々」は「仝(同)」の草体)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「々」。「家々」「正々堂々」など。現在では漢字の反復に用いる。のまてん。→踊り字

とう‐の‐ちゅうじょう【頭中将】‥ジヤウ

①「蔵人頭くろうどのとう」参照。

②源氏物語中の人物。源氏の親友。太政大臣に至る。雲居雁・柏木・玉鬘などの父。

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥

窯業で、鉛白えんぱくのこと。

とう‐の‐つねより【東常縁】

室町時代の歌人。下野守に任ぜられ、東野州と称。後に出家して法号、素伝。正徹・尭孝に学んで古今集の秘奥を極め、門人宗祇に口伝したのが古今伝授の初めという。著「東野州聞書」「東野州消息」「常縁集」など。(1401〜1484頃)

⇒とう【東】

とう‐の‐はい【答の拝】タフ‥

⇒とうはい。源氏物語宿木「―し給ふ御有様ども」

⇒とうの【東野】

どうの‐こうの【如何の斯うの】‥カウ‥

いろいろなことを言葉に出して言うさま。なんのかんの。「―言い出したらきりがない」

とうのさわ‐おんせん【塔ノ沢温泉】タフノサハヲン‥

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。早川渓谷に臨み、泉質は単純温泉。

どうのじ‐てん【同の字点】

(点は「しるし」の意。一説に「々」は「仝(同)」の草体)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「々」。「家々」「正々堂々」など。現在では漢字の反復に用いる。のまてん。→踊り字

とう‐の‐ちゅうじょう【頭中将】‥ジヤウ

①「蔵人頭くろうどのとう」参照。

②源氏物語中の人物。源氏の親友。太政大臣に至る。雲居雁・柏木・玉鬘などの父。

とう‐の‐つち【唐の土】タウ‥

窯業で、鉛白えんぱくのこと。

とう‐の‐つねより【東常縁】

室町時代の歌人。下野守に任ぜられ、東野州と称。後に出家して法号、素伝。正徹・尭孝に学んで古今集の秘奥を極め、門人宗祇に口伝したのが古今伝授の初めという。著「東野州聞書」「東野州消息」「常縁集」など。(1401〜1484頃)

⇒とう【東】

とう‐の‐はい【答の拝】タフ‥

⇒とうはい。源氏物語宿木「―し給ふ御有様ども」

どう‐ばと【堂鳩】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐ばと【堂鳩】ダウ‥

寺・人家などの屋根に巣をつくっている鳩。家鳩。〈日葡辞書〉

どう‐ふく【堂幅】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐ふく【堂幅】ダウ‥

①中国で、庁堂すなわち客間の中央にかける書画の幅。

②1と同様な寸法の幅。画仙紙には長さ約6尺・5尺・4尺の3種あるが、その横は大体2分の1で、これを全紙という。これに書画をかいて幅にしたものをも一般に堂幅と呼ぶ。

どうもと【堂本】ダウ‥🔗⭐🔉

どうもと【堂本】ダウ‥

姓氏の一つ。

⇒どうもと‐いんしょう【堂本印象】

どう‐もり【堂守】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐もり【堂守】ダウ‥

堂を守ること。また、堂の番人。

[漢]堂🔗⭐🔉

堂 字形

筆順

筆順

〔土部8画/11画/教育/3818・4632〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

[意味]

①大きな建物。

㋐政務を執る所。正殿。人を集めて礼式などを行う大広間。表座敷。「堂に入る」(学問・技芸などがすぐれた境地に達する)「堂上どうじょう・とうしょう・廟堂びょうどう・講堂・議事堂・食堂」

㋑神仏をまつる建物。「本堂・金堂・堂塔」

②居室。すまい。いえ。「草堂・尊堂」▶書斎の名などにも添える。「大雅堂」。居室の意から転じてそこに住む人の敬称にも用いる。「尊堂・母堂」

③父方の親族。「堂兄弟・堂叔父」▶同堂(=同じ家に住む)の意。

④威儀がととのって立派である。「堂堂」「堂に升のぼり室に入る」〔論語〕(→堂(成句))

[解字]

形声。「土」+音符「尚」(=たかい)。土を高く盛った上に建てた大きな建物の意。

[下ツキ

一堂・会堂・萱堂・哄堂・講堂・高堂・金堂・参堂・祠堂・食堂・聖堂・禅堂・僧堂・草堂・尊堂・天堂・殿堂・法堂はっとう・廟堂・仏堂・陪堂ほいとう・北堂・母堂・本堂・満堂

〔土部8画/11画/教育/3818・4632〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

[意味]

①大きな建物。

㋐政務を執る所。正殿。人を集めて礼式などを行う大広間。表座敷。「堂に入る」(学問・技芸などがすぐれた境地に達する)「堂上どうじょう・とうしょう・廟堂びょうどう・講堂・議事堂・食堂」

㋑神仏をまつる建物。「本堂・金堂・堂塔」

②居室。すまい。いえ。「草堂・尊堂」▶書斎の名などにも添える。「大雅堂」。居室の意から転じてそこに住む人の敬称にも用いる。「尊堂・母堂」

③父方の親族。「堂兄弟・堂叔父」▶同堂(=同じ家に住む)の意。

④威儀がととのって立派である。「堂堂」「堂に升のぼり室に入る」〔論語〕(→堂(成句))

[解字]

形声。「土」+音符「尚」(=たかい)。土を高く盛った上に建てた大きな建物の意。

[下ツキ

一堂・会堂・萱堂・哄堂・講堂・高堂・金堂・参堂・祠堂・食堂・聖堂・禅堂・僧堂・草堂・尊堂・天堂・殿堂・法堂はっとう・廟堂・仏堂・陪堂ほいとう・北堂・母堂・本堂・満堂

筆順

筆順

〔土部8画/11画/教育/3818・4632〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

[意味]

①大きな建物。

㋐政務を執る所。正殿。人を集めて礼式などを行う大広間。表座敷。「堂に入る」(学問・技芸などがすぐれた境地に達する)「堂上どうじょう・とうしょう・廟堂びょうどう・講堂・議事堂・食堂」

㋑神仏をまつる建物。「本堂・金堂・堂塔」

②居室。すまい。いえ。「草堂・尊堂」▶書斎の名などにも添える。「大雅堂」。居室の意から転じてそこに住む人の敬称にも用いる。「尊堂・母堂」

③父方の親族。「堂兄弟・堂叔父」▶同堂(=同じ家に住む)の意。

④威儀がととのって立派である。「堂堂」「堂に升のぼり室に入る」〔論語〕(→堂(成句))

[解字]

形声。「土」+音符「尚」(=たかい)。土を高く盛った上に建てた大きな建物の意。

[下ツキ

一堂・会堂・萱堂・哄堂・講堂・高堂・金堂・参堂・祠堂・食堂・聖堂・禅堂・僧堂・草堂・尊堂・天堂・殿堂・法堂はっとう・廟堂・仏堂・陪堂ほいとう・北堂・母堂・本堂・満堂

〔土部8画/11画/教育/3818・4632〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

[意味]

①大きな建物。

㋐政務を執る所。正殿。人を集めて礼式などを行う大広間。表座敷。「堂に入る」(学問・技芸などがすぐれた境地に達する)「堂上どうじょう・とうしょう・廟堂びょうどう・講堂・議事堂・食堂」

㋑神仏をまつる建物。「本堂・金堂・堂塔」

②居室。すまい。いえ。「草堂・尊堂」▶書斎の名などにも添える。「大雅堂」。居室の意から転じてそこに住む人の敬称にも用いる。「尊堂・母堂」

③父方の親族。「堂兄弟・堂叔父」▶同堂(=同じ家に住む)の意。

④威儀がととのって立派である。「堂堂」「堂に升のぼり室に入る」〔論語〕(→堂(成句))

[解字]

形声。「土」+音符「尚」(=たかい)。土を高く盛った上に建てた大きな建物の意。

[下ツキ

一堂・会堂・萱堂・哄堂・講堂・高堂・金堂・参堂・祠堂・食堂・聖堂・禅堂・僧堂・草堂・尊堂・天堂・殿堂・法堂はっとう・廟堂・仏堂・陪堂ほいとう・北堂・母堂・本堂・満堂

大辞林の検索結果 (40)

どう【堂】🔗⭐🔉

どう ダウ 【堂】

■一■ [1][0] (名)

(1)神仏をまつる建物。

(2)多くの人の集まる建物。

(3)客に接したり,礼楽を行なったりする所。正殿。

■二■ (接尾)

屋号・雅号,または建物の名などにつけて用いる。「静嘉―」「哲学―」

どう=に入(イ)・る🔗⭐🔉

――に入(イ)・る

〔「堂に升(ノボ)り室に入らず」から〕

学問や技術が奥深いところまで進んでいる。転じて,物事に習熟している。身についている。「―・った挨拶」

どう=に升(ノボ)り室(シツ)に入らず🔗⭐🔉

――に升(ノボ)り室(シツ)に入らず

〔「論語(先進)」。孔子が子路の学問について,建物には登ったがその奥にある部屋にはまだ入っていないと評したことから〕

学問や技芸は上達したが,いまだ奥義を究めていないことのたとえ。

どう-う【堂宇】🔗⭐🔉

どう-う ダウ― [1] 【堂宇】

〔「宇」はのきの意〕

堂の建物。

どう-おう【堂奥】🔗⭐🔉

どう-おう ダウアウ [0] 【堂奥】

(1)堂の奥まった所。

(2)学問・芸術などの奥深いところ。奥義。蘊奥(ウンノウ)。「―にはいる」

どう-か【堂下】🔗⭐🔉

どう-か ダウ― [1] 【堂下】

堂の下。

どうがしま-おんせん【堂ヶ島温泉】🔗⭐🔉

どうがしま-おんせん ダウガシマヲンセン 【堂ヶ島温泉】

(1)箱根七湯の一。神奈川県箱根町,早川沿いにある。食塩泉。

(2)静岡県賀茂郡西伊豆町堂ヶ島にある温泉。硫酸塩泉。

どう-こ【堂鼓】🔗⭐🔉

どう-こ ダウ― [1] 【堂鼓】

中国で,主に武劇に用いる太鼓の一種。四本足の台上にのせて棒で打ち鳴らす。唐鼓。

どう-ごう【堂号】🔗⭐🔉

どう-ごう ダウガウ [3] 【堂号】

「堂」のつく雅号・屋号など。

どう-ごもり【堂籠り】🔗⭐🔉

どう-ごもり ダウ― [3] 【堂籠り】

寺の堂にこもること。

どう-しき【胴敷・堂敷】🔗⭐🔉

どう-しき [0] ドウ― 【胴敷】 ・ ダウ― 【堂敷】

博打(バクチ)をやる座敷。ばくち場。ばくち宿。

どうじま【堂島】🔗⭐🔉

どうじま ダウジマ 【堂島】

(1)大阪市北区と福島区にまたがる堂島川北岸のビジネス地区。元禄年間(1688-1704)に新開,米市場が開かれ,その後幕府官許の市場として発展し,江戸時代の全国米相場の中心となった。

(2)「堂島下駄」の略。

どうじま-げた【堂島下駄】🔗⭐🔉

どうじま-げた ダウジマ― [4] 【堂島下駄】

くり歯の表付きの下駄。表を鉄鋲(テツビヨウ)で打ち付けたものもある。堂島。

堂島下駄

[図]

[図]

[図]

[図]

どうじま-べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】🔗⭐🔉

どうじま-べいこくとりひきじょ ダウジマ― 【堂島米穀取引所】

1893年(明治26)大阪堂島に設立された米穀取引所。江戸時代以来栄えた米市場の後身で,1876年設立の大阪堂島米商会所が改称されたもの。1939年(昭和14)配給制度導入のため閉鎖。

どう-しゃ【堂舎】🔗⭐🔉

どう-しゃ ダウ― [1] 【堂舎】

〔「とうじゃ」「どうじゃ」とも。「堂」は大きな家,「舎」は小さな家〕

大小の建物。特に社寺の建物。「一山の―」

どう-しゅ【堂衆】🔗⭐🔉

どう-しゅ ダウ― [1][0] 【堂衆】

⇒どうしゅう(堂衆)

どう-しゅう【堂衆】🔗⭐🔉

どう-しゅう ダウ― [0] 【堂衆】

〔「どうしゅ」「どうじゅ」とも〕

(1)寺院内の諸堂において雑役にあたった下級の僧侶。「山上には―・学生不快の事いできて/平家 2」

(2)真宗の本山や別院で法儀をつとめた役僧。

どう-じょう【堂上】🔗⭐🔉

どう-じょう ダウジヤウ [0] 【堂上】

〔古くは「とうしょう」「どうしょう」とも〕

(1)昇殿を許された公卿・殿上人の総称。公家。堂上方。

⇔地下(ジゲ)

(2){(1)}の官人を出す家柄の総称。室町以降は摂家・清華・大臣家以外の公家の家格として狭義に用いることがあり,これを特に平堂上と呼ぶ。

(3)堂の上。「数万の軍旅は―堂下になみ居たれども/平家 6」

(4)清涼殿南廂の殿上の間に上ること。昇殿。「将軍―の後,帯刀の役人は皆中門の外に敷皮を布(シイ)て列居す/太平記 40」

どうじょう-かぞく【堂上華族】🔗⭐🔉

どうじょう-かぞく ダウジヤウクワ― [5] 【堂上華族】

明治維新後華族となったもののうち,もと公家の家柄のもの。

どうじょう-かた【堂上方】🔗⭐🔉

どうじょう-かた ダウジヤウ― [0] 【堂上方】

「堂上{(1)}」に同じ。

どうじょう-け【堂上家】🔗⭐🔉

どうじょう-け ダウジヤウ― [3] 【堂上家】

「堂上{(2)}」に同じ。

どうじょう-てん【堂上点】🔗⭐🔉

どうじょう-てん ダウジヤウ― [3] 【堂上点】

⇒博士家点(ハカセケテン)

どうじょう-は【堂上派】🔗⭐🔉

どうじょう-は ダウジヤウ― 【堂上派】

江戸時代の和歌の一派。二条家歌学を受け継いだ細川幽斎から古今伝授を受けた宮廷歌人の系統。智仁親王・中院通勝・烏丸光広・三条西実条・飛鳥井雅章など。

⇔地下(ジゲ)派

どうじょう-れんが【堂上連歌】🔗⭐🔉

どうじょう-れんが ダウジヤウ― [5] 【堂上連歌】

宮廷で行われた連歌。特に鎌倉・南北朝時代に宮廷貴族の間で行われたものをいう。

⇔地下(ジゲ)連歌

どう-たつ【堂達】🔗⭐🔉

どう-たつ ダウ― [0] 【堂達】

七僧の一。法会や受戒の際,導師に願文などを伝達する役僧。

どう-ちょう【堂頭】🔗⭐🔉

どう-ちょう ダウテウ [0] 【堂頭】

禅宗で,寺の住職。また,住職や長老の居所。方丈。どうとう。

どう-とう【堂塔】🔗⭐🔉

どう-とう ダウタフ [0] 【堂塔】

堂と塔。仏堂や仏塔など。

どうとう-がらん【堂塔伽藍】🔗⭐🔉

どうとう-がらん ダウタフ― [0] 【堂塔伽藍】

堂と塔と伽藍。寺院の中の建物の総称。

どう-とう【堂頭】🔗⭐🔉

どう-とう ダウ― [0] 【堂頭】

⇒どうちょう(堂頭)

どう-どう【堂堂】🔗⭐🔉

どう-どう ダウダウ [0][3] 【堂堂】 (ト|タル)[文]形動タリ

(1)いかめしく立派なさま。「威風―」「―たる偉容」「―の行進」

(2)恐れず立派に行うさま。「正々―」「―と意見を発表する」

(3)こそこそせず公然と行うさま。「白昼―と銀行に押し入る」

どうどう=の陣(ジン)🔗⭐🔉

――の陣(ジン)

〔孫子(軍争)〕

陣容が整い意気盛んな軍陣。

どう-どうじ【堂童子】🔗⭐🔉

どう-どうじ ダウ― 【堂童子】

(1)寺院で雑事に従事する年少のしもべ。「―とて俗なん入りて仏供・灯明奉る/今昔 11」

(2)宮中で法会などの行われる際,花籠(ケコ)を配る役の者。蔵人および五位以上の公家の子息の中から選ばれた。

どうどう-めぐり【堂堂巡り・堂堂回り】🔗⭐🔉

どうどう-めぐり ダウダウ― [5] 【堂堂巡り・堂堂回り】 (名)スル

(1)祈願のため,社寺の堂の周りをまわること。

(2)思考・議論などが同じことの繰り返しだけで少しも先へ進まないこと。「話し合いは―するばかりだ」

(3)国会などの議会の採決で,全議員が順々に演壇上にある投票箱に投票すること。

(4)遊戯の一。手をつなぎ丸い輪を作って一か所をぐるぐるまわるもの。

どうもと【堂本】🔗⭐🔉

どうもと ダウモト 【堂本】

姓氏の一。

どうもと-いんしょう【堂本印象】🔗⭐🔉

どうもと-いんしょう ダウモトインシヤウ 【堂本印象】

(1891-1975) 日本画家。京都生まれ。本名,三之助。伝統的日本画に近代的作風を吹き込み,戦後は抽象的な画風に転じた。

どう-もり【堂守(り)】🔗⭐🔉

どう-もり ダウ― [4] 【堂守(り)】

堂の番をすること。また,堂の番人。「―の小草ながめつ夏の月/蕪村句集」

どう【堂】(和英)🔗⭐🔉

どうどうめぐり【堂々巡りをする(議会で)】(和英)🔗⭐🔉

どうどうめぐり【堂々巡りをする(議会で)】

go (a)round for voting;(議論が) go round and round in circles.

広辞苑+大辞林に「堂」で始まるの検索結果。もっと読み込む

)部8画〕

)部8画〕