複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (45)

あみあげ‐ぐつ【編上靴】🔗⭐🔉

あみあげ‐ぐつ【編上靴】

足の甲や脛すねをおおう部分を紐でからげて履く半長靴。あみあげ。

あみ‐いと【編糸】🔗⭐🔉

あみ‐いと【編糸】

編物用の糸。毛糸・レース糸など。

あみ‐がさ【編笠】🔗⭐🔉

あみ‐がさ【編笠】

菅すげまたは藁わら・藺いなどで編んだ笠。日よけや顔をかくすため、近世大いに行われ、製法・材料・形状により種類が多い。〈[季]夏〉。「―姿の浪人」

編笠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒あみがさ‐じり【編笠尻】

⇒あみがさ‐ぜに【編笠銭】

⇒あみがさ‐そう【編笠草】

⇒あみがさ‐たけ【編笠茸】

⇒あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

⇒あみがさ‐もち【編笠餅】

⇒あみがさ‐ゆり【編笠百合】

⇒編笠一蓋

○編笠一蓋あみがさいっかい

編笠一つよりほかに所持品のないこと。身軽なこと。また、財産のないこと。

⇒あみ‐がさ【編笠】

⇒あみがさ‐じり【編笠尻】

⇒あみがさ‐ぜに【編笠銭】

⇒あみがさ‐そう【編笠草】

⇒あみがさ‐たけ【編笠茸】

⇒あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

⇒あみがさ‐もち【編笠餅】

⇒あみがさ‐ゆり【編笠百合】

⇒編笠一蓋

○編笠一蓋あみがさいっかい

編笠一つよりほかに所持品のないこと。身軽なこと。また、財産のないこと。

⇒あみ‐がさ【編笠】

⇒あみがさ‐じり【編笠尻】

⇒あみがさ‐ぜに【編笠銭】

⇒あみがさ‐そう【編笠草】

⇒あみがさ‐たけ【編笠茸】

⇒あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

⇒あみがさ‐もち【編笠餅】

⇒あみがさ‐ゆり【編笠百合】

⇒編笠一蓋

○編笠一蓋あみがさいっかい

編笠一つよりほかに所持品のないこと。身軽なこと。また、財産のないこと。

⇒あみ‐がさ【編笠】

⇒あみがさ‐じり【編笠尻】

⇒あみがさ‐ぜに【編笠銭】

⇒あみがさ‐そう【編笠草】

⇒あみがさ‐たけ【編笠茸】

⇒あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

⇒あみがさ‐もち【編笠餅】

⇒あみがさ‐ゆり【編笠百合】

⇒編笠一蓋

○編笠一蓋あみがさいっかい

編笠一つよりほかに所持品のないこと。身軽なこと。また、財産のないこと。

⇒あみ‐がさ【編笠】

○編笠一蓋あみがさいっかい🔗⭐🔉

○編笠一蓋あみがさいっかい

編笠一つよりほかに所持品のないこと。身軽なこと。また、財産のないこと。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐じり【編笠尻】

(中国地方で)尻の細く弱い牛。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ぜに【編笠銭】

編笠をかぶった乞食がもらうほどのわずかの銭。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐そう【編笠草】‥サウ

エノキグサ(榎草)の別称。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐たけ【編笠茸】

子嚢菌類のきのこ。傘は淡褐色の円錐形または楕円形で、表面は大小の凹みがあり、蜂の巣状。春に陰地に発生。同属に数種があり、欧米では食用。別属のシャグマアミガサタケは猛毒で致命的。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

①遊郭に通う人に、顔をおおう編笠を貸すことを業とした茶屋。京都島原の丹波口や、江戸新吉原の大門おおもん外にあった。歌舞伎、助六所縁江戸桜「せかれて間夫は―、意気と張との仲の町」

②大坂の福島辺にあった私娼街。風流志道軒伝「浮名をかぶる―」

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐もち【編笠餅】

糝粉しんこをねって薄く円く延ばし、中に餡あんを入れて二つに折り編笠の形にした餅。あみがさだんご。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ゆり【編笠百合】

バイモ(貝母)の別称。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみ‐がしら【罔頭】

(「罔」は「網」の古字)漢字の頭かしらの一つ。「置」「罪」・「罕」などの頭の「罒」「 」の称。

あみ‐き【編み機】

糸・毛糸を用いて編地を作る機械の総称。

あみ‐ぎぬ【網衣】

網の目のようにあらく織った布。また、それでつくった衣服。

あみ‐ぐみ【網組】

多数の漁業者が共同出資し、労力を提供しあって行う網漁業組織。

あみ‐ぐら【網倉】

漁業用の網や綱をおさめる倉。

あみ‐ぐるみ【編み包み】

毛糸や木綿などの編糸で、棒針や鉤針を用いて編まれたぬいぐるみ。主に、動物や人形、静物などがつくられる。

あみ‐こ【網子】

網元(網主)の下でもっぱら網漁業に従事する漁夫。あこ。あんご。

あみ‐こみ【編み込み】

編物の技法の一種。文様の部分だけ地色と異なった配色糸を挿入し、地の部分と交互に編み進みながら文様を編み出すこと。

あみ‐こ・む【編み込む】

〔他五〕

模様を入れて編む。また、地糸と異なる糸や別の素材を入れて編む。

あみ‐さ・す【網さす】

〔自四〕

鳥網を張る。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし―・さば」

あみ‐じ【網地】‥ヂ

網の目に編んだ布地。漁網の網地には、編み方により本目網ほんめあみ・蛙股網かえるまたあみ・綟網もじあみ・無結節網などの種類がある。

⇒あみじ‐ぐさ【網地草】

あみじ‐ぐさ【網地草】‥ヂ‥

褐藻類アミジグサ科の海藻。茶褐色。帯状の体で、叉状に分枝しながら高さ30センチメートルに達する。冬から夏にかけて低潮線付近の岩上に生育。世界各地の海岸に分布。

⇒あみ‐じ【網地】

あみ‐ジバン【網襦袢】

①レースなどで網目に作った夏向きのジバン。〈[季]夏〉

②歌舞伎の衣裳。紅絹もみの筒袖の上に網をかけて着、武士や盗賊の軽武装に用いる。

あみじま【網島】

大阪市都島区にある地で、旧大和川と淀川との合流点。「心中天の網島」で名高い。

あみ‐じゃくし【網杓子】

汁気・油気を切って材料をすくいとれるように、すくう部分が網になっている金属製の杓子。

あみ‐シャツ【網シャツ】

レースなどで網目に作ったシャツ。夏の肌着に用いる。

あみ‐しゅう【阿弥衆】

中世以降時宗教団に従属する半僧半俗の客寮衆の称。妻子を養い、諸芸に従事し、阿弥号で呼ばれたのでいう。

あみ‐しろ【網代】

漁業収益のうち、網主に対して配当される分け前。あみだま。

あみ・す【浴みす】

〔他下二〕

水・湯などを体に注ぎかける。あびせる。

あみ‐すき【網結】

網を作ること。また、その人。

⇒あみすき‐ばり【網結針】

あみすき‐ばり【網結針】

網をすく針。竹または鯨鬚くじらひげ・合成樹脂などで作る。あみばり。あばり。

⇒あみ‐すき【網結】

あみすて‐かご【編捨籠】

中央を編んで、周囲は編みかけのままにした竹籠。魚などの形をくずさず煮るのに用いる。

あみ‐そ【網麻】

網をすく材料として用いる麻糸。

あみだ【阿弥陀】

(梵語Amitāyusは無量寿、Amitābhaは無量光と漢訳)

①〔仏〕西方にある極楽世界を主宰するという仏。法蔵菩薩として修行していた過去久遠の昔、衆生しゅじょう救済のため四十八願を発し、成就して阿弥陀仏となったという。その第十八願は、念仏を修する衆生は極楽浄土に往生できると説く。浄土宗・浄土真宗などの本尊。阿弥陀仏。阿弥陀如来。略して弥陀。無量寿(仏)。無量光(仏)。

阿弥陀

」の称。

あみ‐き【編み機】

糸・毛糸を用いて編地を作る機械の総称。

あみ‐ぎぬ【網衣】

網の目のようにあらく織った布。また、それでつくった衣服。

あみ‐ぐみ【網組】

多数の漁業者が共同出資し、労力を提供しあって行う網漁業組織。

あみ‐ぐら【網倉】

漁業用の網や綱をおさめる倉。

あみ‐ぐるみ【編み包み】

毛糸や木綿などの編糸で、棒針や鉤針を用いて編まれたぬいぐるみ。主に、動物や人形、静物などがつくられる。

あみ‐こ【網子】

網元(網主)の下でもっぱら網漁業に従事する漁夫。あこ。あんご。

あみ‐こみ【編み込み】

編物の技法の一種。文様の部分だけ地色と異なった配色糸を挿入し、地の部分と交互に編み進みながら文様を編み出すこと。

あみ‐こ・む【編み込む】

〔他五〕

模様を入れて編む。また、地糸と異なる糸や別の素材を入れて編む。

あみ‐さ・す【網さす】

〔自四〕

鳥網を張る。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし―・さば」

あみ‐じ【網地】‥ヂ

網の目に編んだ布地。漁網の網地には、編み方により本目網ほんめあみ・蛙股網かえるまたあみ・綟網もじあみ・無結節網などの種類がある。

⇒あみじ‐ぐさ【網地草】

あみじ‐ぐさ【網地草】‥ヂ‥

褐藻類アミジグサ科の海藻。茶褐色。帯状の体で、叉状に分枝しながら高さ30センチメートルに達する。冬から夏にかけて低潮線付近の岩上に生育。世界各地の海岸に分布。

⇒あみ‐じ【網地】

あみ‐ジバン【網襦袢】

①レースなどで網目に作った夏向きのジバン。〈[季]夏〉

②歌舞伎の衣裳。紅絹もみの筒袖の上に網をかけて着、武士や盗賊の軽武装に用いる。

あみじま【網島】

大阪市都島区にある地で、旧大和川と淀川との合流点。「心中天の網島」で名高い。

あみ‐じゃくし【網杓子】

汁気・油気を切って材料をすくいとれるように、すくう部分が網になっている金属製の杓子。

あみ‐シャツ【網シャツ】

レースなどで網目に作ったシャツ。夏の肌着に用いる。

あみ‐しゅう【阿弥衆】

中世以降時宗教団に従属する半僧半俗の客寮衆の称。妻子を養い、諸芸に従事し、阿弥号で呼ばれたのでいう。

あみ‐しろ【網代】

漁業収益のうち、網主に対して配当される分け前。あみだま。

あみ・す【浴みす】

〔他下二〕

水・湯などを体に注ぎかける。あびせる。

あみ‐すき【網結】

網を作ること。また、その人。

⇒あみすき‐ばり【網結針】

あみすき‐ばり【網結針】

網をすく針。竹または鯨鬚くじらひげ・合成樹脂などで作る。あみばり。あばり。

⇒あみ‐すき【網結】

あみすて‐かご【編捨籠】

中央を編んで、周囲は編みかけのままにした竹籠。魚などの形をくずさず煮るのに用いる。

あみ‐そ【網麻】

網をすく材料として用いる麻糸。

あみだ【阿弥陀】

(梵語Amitāyusは無量寿、Amitābhaは無量光と漢訳)

①〔仏〕西方にある極楽世界を主宰するという仏。法蔵菩薩として修行していた過去久遠の昔、衆生しゅじょう救済のため四十八願を発し、成就して阿弥陀仏となったという。その第十八願は、念仏を修する衆生は極楽浄土に往生できると説く。浄土宗・浄土真宗などの本尊。阿弥陀仏。阿弥陀如来。略して弥陀。無量寿(仏)。無量光(仏)。

阿弥陀

②「あみだがさ」「あみだかぶり」「あみだくじ」の略。

③(放射状の輻やが阿弥陀仏の光背に似ることから)輪金をはめた車輪の周囲の木。

⇒あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

⇒あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

⇒あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

⇒あみだ‐きょう【阿弥陀経】

⇒あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

⇒あみだ‐こう【阿弥陀講】

⇒あみだ‐ごう【阿弥陀号】

⇒あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

⇒あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

⇒あみだ‐じ【阿弥陀寺】

⇒あみだ‐どう【阿弥陀堂】

⇒あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】

⇒あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

⇒あみだ‐ひじり【阿弥陀聖】

⇒あみだ‐ほう【阿弥陀法】

⇒あみだ‐まんだら【阿弥陀曼荼羅】

⇒あみだ‐らいごう‐ず【阿弥陀来迎図】

⇒あみだ‐わり【阿弥陀割】

⇒阿弥陀の光も金次第

あみ‐だいく【網大工】

いろいろの網地と綱、浮子、沈子などを組み合わせて、網漁具を仕立て上げる人。

あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

あみだかぶりにかぶった笠。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

阿弥陀仏が光背を負うたように、帽子などを後頭部に傾けてかぶること。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

(もと山腹と山麓に阿弥陀堂があったからという)京都市東山の一峰。七条の東にある。豊太閤の廟がある。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐きょう【阿弥陀経】‥キヤウ

浄土三部経の一つ。402年鳩摩羅什くまらじゅうの訳。1巻。仏が西方極楽浄土の荘厳を説き、称名念仏をすすめるもの。小経。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

(籤の線の引き方が、阿弥陀の光背に似て放射状であったのによる)人数分引いた線の一端に金額を記して籤とし、各自が引き当てた額の銭を出し、菓子を買ったり飲食したりなどするもの。近年は平行線に梯子はしご状の横線を書き加えたものが普通。あみだ。あみだのひかり。くものすごこう。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐たけ【網茸】

担子菌類の食用きのこ。夏秋にアカマツ林内の地上に発生。全体が黄褐色で、傘に多数の管孔があり、これが網目状に見える。

あみだ‐こう【阿弥陀講】‥カウ

阿弥陀仏の功徳くどくをたたえる法会。往生講。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごう【阿弥陀号】‥ガウ

中世以降、浄土系の僧・仏工・画工・能役者などの名の下に「阿弥陀仏」「阿弥」「阿」などとつけたもの。妙本阿弥陀仏・本阿弥・世阿の類。阿号。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

密教で、阿弥陀如来を本尊として息災・延命などを祈るために修する護摩。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

阿弥陀仏とその左右に脇侍きょうじする観世音・勢至せいしの二菩薩。弥陀三尊。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐じ【阿弥陀寺】

①京都市上京区にある浄土宗の寺。もと西陣の元伊佐町にあり、織田信長父子の墓所。1587年(天正15)今の地に移転。

②下関市にあった真言宗の寺。もと浄土宗で、壇ノ浦の合戦後、安徳天皇や戦死者を境内に葬る。1875年(明治8)神社となり赤間神宮(旧称、赤間宮)という。

③山口県防府市牟礼にある真言宗の寺。東大寺再興の拠点として1187年(文治3)重源の創立。東大寺別処。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だ・す【編み出す】

〔他五〕

①新しい物事を考え出す。また、作り出す。「新しい方法を―・す」

②編み始める。

あみだ‐どう【阿弥陀堂】‥ダウ

①阿弥陀如来を安置した堂。

②利休好みの茶の湯釜。利休が釜師与次郎に命じて作らせたもの。名の由来とされる有馬の阿弥陀堂との関連は諸説あって不詳。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だな【網棚】

(もと、網を張って作った)汽車・電車の車室や船室内の側壁上方にある棚。携帯物をのせるのに用いる。

あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】‥ジフ‥

(→)二十五菩薩に同じ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

(→)「あみだくじ」に同じ。犬筑波「一筋に―たのむなり」

⇒あみだ【阿弥陀】

②「あみだがさ」「あみだかぶり」「あみだくじ」の略。

③(放射状の輻やが阿弥陀仏の光背に似ることから)輪金をはめた車輪の周囲の木。

⇒あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

⇒あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

⇒あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

⇒あみだ‐きょう【阿弥陀経】

⇒あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

⇒あみだ‐こう【阿弥陀講】

⇒あみだ‐ごう【阿弥陀号】

⇒あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

⇒あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

⇒あみだ‐じ【阿弥陀寺】

⇒あみだ‐どう【阿弥陀堂】

⇒あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】

⇒あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

⇒あみだ‐ひじり【阿弥陀聖】

⇒あみだ‐ほう【阿弥陀法】

⇒あみだ‐まんだら【阿弥陀曼荼羅】

⇒あみだ‐らいごう‐ず【阿弥陀来迎図】

⇒あみだ‐わり【阿弥陀割】

⇒阿弥陀の光も金次第

あみ‐だいく【網大工】

いろいろの網地と綱、浮子、沈子などを組み合わせて、網漁具を仕立て上げる人。

あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

あみだかぶりにかぶった笠。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

阿弥陀仏が光背を負うたように、帽子などを後頭部に傾けてかぶること。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

(もと山腹と山麓に阿弥陀堂があったからという)京都市東山の一峰。七条の東にある。豊太閤の廟がある。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐きょう【阿弥陀経】‥キヤウ

浄土三部経の一つ。402年鳩摩羅什くまらじゅうの訳。1巻。仏が西方極楽浄土の荘厳を説き、称名念仏をすすめるもの。小経。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

(籤の線の引き方が、阿弥陀の光背に似て放射状であったのによる)人数分引いた線の一端に金額を記して籤とし、各自が引き当てた額の銭を出し、菓子を買ったり飲食したりなどするもの。近年は平行線に梯子はしご状の横線を書き加えたものが普通。あみだ。あみだのひかり。くものすごこう。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐たけ【網茸】

担子菌類の食用きのこ。夏秋にアカマツ林内の地上に発生。全体が黄褐色で、傘に多数の管孔があり、これが網目状に見える。

あみだ‐こう【阿弥陀講】‥カウ

阿弥陀仏の功徳くどくをたたえる法会。往生講。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごう【阿弥陀号】‥ガウ

中世以降、浄土系の僧・仏工・画工・能役者などの名の下に「阿弥陀仏」「阿弥」「阿」などとつけたもの。妙本阿弥陀仏・本阿弥・世阿の類。阿号。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

密教で、阿弥陀如来を本尊として息災・延命などを祈るために修する護摩。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

阿弥陀仏とその左右に脇侍きょうじする観世音・勢至せいしの二菩薩。弥陀三尊。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐じ【阿弥陀寺】

①京都市上京区にある浄土宗の寺。もと西陣の元伊佐町にあり、織田信長父子の墓所。1587年(天正15)今の地に移転。

②下関市にあった真言宗の寺。もと浄土宗で、壇ノ浦の合戦後、安徳天皇や戦死者を境内に葬る。1875年(明治8)神社となり赤間神宮(旧称、赤間宮)という。

③山口県防府市牟礼にある真言宗の寺。東大寺再興の拠点として1187年(文治3)重源の創立。東大寺別処。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だ・す【編み出す】

〔他五〕

①新しい物事を考え出す。また、作り出す。「新しい方法を―・す」

②編み始める。

あみだ‐どう【阿弥陀堂】‥ダウ

①阿弥陀如来を安置した堂。

②利休好みの茶の湯釜。利休が釜師与次郎に命じて作らせたもの。名の由来とされる有馬の阿弥陀堂との関連は諸説あって不詳。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だな【網棚】

(もと、網を張って作った)汽車・電車の車室や船室内の側壁上方にある棚。携帯物をのせるのに用いる。

あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】‥ジフ‥

(→)二十五菩薩に同じ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

(→)「あみだくじ」に同じ。犬筑波「一筋に―たのむなり」

⇒あみだ【阿弥陀】

」の称。

あみ‐き【編み機】

糸・毛糸を用いて編地を作る機械の総称。

あみ‐ぎぬ【網衣】

網の目のようにあらく織った布。また、それでつくった衣服。

あみ‐ぐみ【網組】

多数の漁業者が共同出資し、労力を提供しあって行う網漁業組織。

あみ‐ぐら【網倉】

漁業用の網や綱をおさめる倉。

あみ‐ぐるみ【編み包み】

毛糸や木綿などの編糸で、棒針や鉤針を用いて編まれたぬいぐるみ。主に、動物や人形、静物などがつくられる。

あみ‐こ【網子】

網元(網主)の下でもっぱら網漁業に従事する漁夫。あこ。あんご。

あみ‐こみ【編み込み】

編物の技法の一種。文様の部分だけ地色と異なった配色糸を挿入し、地の部分と交互に編み進みながら文様を編み出すこと。

あみ‐こ・む【編み込む】

〔他五〕

模様を入れて編む。また、地糸と異なる糸や別の素材を入れて編む。

あみ‐さ・す【網さす】

〔自四〕

鳥網を張る。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし―・さば」

あみ‐じ【網地】‥ヂ

網の目に編んだ布地。漁網の網地には、編み方により本目網ほんめあみ・蛙股網かえるまたあみ・綟網もじあみ・無結節網などの種類がある。

⇒あみじ‐ぐさ【網地草】

あみじ‐ぐさ【網地草】‥ヂ‥

褐藻類アミジグサ科の海藻。茶褐色。帯状の体で、叉状に分枝しながら高さ30センチメートルに達する。冬から夏にかけて低潮線付近の岩上に生育。世界各地の海岸に分布。

⇒あみ‐じ【網地】

あみ‐ジバン【網襦袢】

①レースなどで網目に作った夏向きのジバン。〈[季]夏〉

②歌舞伎の衣裳。紅絹もみの筒袖の上に網をかけて着、武士や盗賊の軽武装に用いる。

あみじま【網島】

大阪市都島区にある地で、旧大和川と淀川との合流点。「心中天の網島」で名高い。

あみ‐じゃくし【網杓子】

汁気・油気を切って材料をすくいとれるように、すくう部分が網になっている金属製の杓子。

あみ‐シャツ【網シャツ】

レースなどで網目に作ったシャツ。夏の肌着に用いる。

あみ‐しゅう【阿弥衆】

中世以降時宗教団に従属する半僧半俗の客寮衆の称。妻子を養い、諸芸に従事し、阿弥号で呼ばれたのでいう。

あみ‐しろ【網代】

漁業収益のうち、網主に対して配当される分け前。あみだま。

あみ・す【浴みす】

〔他下二〕

水・湯などを体に注ぎかける。あびせる。

あみ‐すき【網結】

網を作ること。また、その人。

⇒あみすき‐ばり【網結針】

あみすき‐ばり【網結針】

網をすく針。竹または鯨鬚くじらひげ・合成樹脂などで作る。あみばり。あばり。

⇒あみ‐すき【網結】

あみすて‐かご【編捨籠】

中央を編んで、周囲は編みかけのままにした竹籠。魚などの形をくずさず煮るのに用いる。

あみ‐そ【網麻】

網をすく材料として用いる麻糸。

あみだ【阿弥陀】

(梵語Amitāyusは無量寿、Amitābhaは無量光と漢訳)

①〔仏〕西方にある極楽世界を主宰するという仏。法蔵菩薩として修行していた過去久遠の昔、衆生しゅじょう救済のため四十八願を発し、成就して阿弥陀仏となったという。その第十八願は、念仏を修する衆生は極楽浄土に往生できると説く。浄土宗・浄土真宗などの本尊。阿弥陀仏。阿弥陀如来。略して弥陀。無量寿(仏)。無量光(仏)。

阿弥陀

」の称。

あみ‐き【編み機】

糸・毛糸を用いて編地を作る機械の総称。

あみ‐ぎぬ【網衣】

網の目のようにあらく織った布。また、それでつくった衣服。

あみ‐ぐみ【網組】

多数の漁業者が共同出資し、労力を提供しあって行う網漁業組織。

あみ‐ぐら【網倉】

漁業用の網や綱をおさめる倉。

あみ‐ぐるみ【編み包み】

毛糸や木綿などの編糸で、棒針や鉤針を用いて編まれたぬいぐるみ。主に、動物や人形、静物などがつくられる。

あみ‐こ【網子】

網元(網主)の下でもっぱら網漁業に従事する漁夫。あこ。あんご。

あみ‐こみ【編み込み】

編物の技法の一種。文様の部分だけ地色と異なった配色糸を挿入し、地の部分と交互に編み進みながら文様を編み出すこと。

あみ‐こ・む【編み込む】

〔他五〕

模様を入れて編む。また、地糸と異なる糸や別の素材を入れて編む。

あみ‐さ・す【網さす】

〔自四〕

鳥網を張る。万葉集17「ほととぎす夜声なつかし―・さば」

あみ‐じ【網地】‥ヂ

網の目に編んだ布地。漁網の網地には、編み方により本目網ほんめあみ・蛙股網かえるまたあみ・綟網もじあみ・無結節網などの種類がある。

⇒あみじ‐ぐさ【網地草】

あみじ‐ぐさ【網地草】‥ヂ‥

褐藻類アミジグサ科の海藻。茶褐色。帯状の体で、叉状に分枝しながら高さ30センチメートルに達する。冬から夏にかけて低潮線付近の岩上に生育。世界各地の海岸に分布。

⇒あみ‐じ【網地】

あみ‐ジバン【網襦袢】

①レースなどで網目に作った夏向きのジバン。〈[季]夏〉

②歌舞伎の衣裳。紅絹もみの筒袖の上に網をかけて着、武士や盗賊の軽武装に用いる。

あみじま【網島】

大阪市都島区にある地で、旧大和川と淀川との合流点。「心中天の網島」で名高い。

あみ‐じゃくし【網杓子】

汁気・油気を切って材料をすくいとれるように、すくう部分が網になっている金属製の杓子。

あみ‐シャツ【網シャツ】

レースなどで網目に作ったシャツ。夏の肌着に用いる。

あみ‐しゅう【阿弥衆】

中世以降時宗教団に従属する半僧半俗の客寮衆の称。妻子を養い、諸芸に従事し、阿弥号で呼ばれたのでいう。

あみ‐しろ【網代】

漁業収益のうち、網主に対して配当される分け前。あみだま。

あみ・す【浴みす】

〔他下二〕

水・湯などを体に注ぎかける。あびせる。

あみ‐すき【網結】

網を作ること。また、その人。

⇒あみすき‐ばり【網結針】

あみすき‐ばり【網結針】

網をすく針。竹または鯨鬚くじらひげ・合成樹脂などで作る。あみばり。あばり。

⇒あみ‐すき【網結】

あみすて‐かご【編捨籠】

中央を編んで、周囲は編みかけのままにした竹籠。魚などの形をくずさず煮るのに用いる。

あみ‐そ【網麻】

網をすく材料として用いる麻糸。

あみだ【阿弥陀】

(梵語Amitāyusは無量寿、Amitābhaは無量光と漢訳)

①〔仏〕西方にある極楽世界を主宰するという仏。法蔵菩薩として修行していた過去久遠の昔、衆生しゅじょう救済のため四十八願を発し、成就して阿弥陀仏となったという。その第十八願は、念仏を修する衆生は極楽浄土に往生できると説く。浄土宗・浄土真宗などの本尊。阿弥陀仏。阿弥陀如来。略して弥陀。無量寿(仏)。無量光(仏)。

阿弥陀

②「あみだがさ」「あみだかぶり」「あみだくじ」の略。

③(放射状の輻やが阿弥陀仏の光背に似ることから)輪金をはめた車輪の周囲の木。

⇒あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

⇒あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

⇒あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

⇒あみだ‐きょう【阿弥陀経】

⇒あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

⇒あみだ‐こう【阿弥陀講】

⇒あみだ‐ごう【阿弥陀号】

⇒あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

⇒あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

⇒あみだ‐じ【阿弥陀寺】

⇒あみだ‐どう【阿弥陀堂】

⇒あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】

⇒あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

⇒あみだ‐ひじり【阿弥陀聖】

⇒あみだ‐ほう【阿弥陀法】

⇒あみだ‐まんだら【阿弥陀曼荼羅】

⇒あみだ‐らいごう‐ず【阿弥陀来迎図】

⇒あみだ‐わり【阿弥陀割】

⇒阿弥陀の光も金次第

あみ‐だいく【網大工】

いろいろの網地と綱、浮子、沈子などを組み合わせて、網漁具を仕立て上げる人。

あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

あみだかぶりにかぶった笠。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

阿弥陀仏が光背を負うたように、帽子などを後頭部に傾けてかぶること。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

(もと山腹と山麓に阿弥陀堂があったからという)京都市東山の一峰。七条の東にある。豊太閤の廟がある。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐きょう【阿弥陀経】‥キヤウ

浄土三部経の一つ。402年鳩摩羅什くまらじゅうの訳。1巻。仏が西方極楽浄土の荘厳を説き、称名念仏をすすめるもの。小経。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

(籤の線の引き方が、阿弥陀の光背に似て放射状であったのによる)人数分引いた線の一端に金額を記して籤とし、各自が引き当てた額の銭を出し、菓子を買ったり飲食したりなどするもの。近年は平行線に梯子はしご状の横線を書き加えたものが普通。あみだ。あみだのひかり。くものすごこう。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐たけ【網茸】

担子菌類の食用きのこ。夏秋にアカマツ林内の地上に発生。全体が黄褐色で、傘に多数の管孔があり、これが網目状に見える。

あみだ‐こう【阿弥陀講】‥カウ

阿弥陀仏の功徳くどくをたたえる法会。往生講。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごう【阿弥陀号】‥ガウ

中世以降、浄土系の僧・仏工・画工・能役者などの名の下に「阿弥陀仏」「阿弥」「阿」などとつけたもの。妙本阿弥陀仏・本阿弥・世阿の類。阿号。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

密教で、阿弥陀如来を本尊として息災・延命などを祈るために修する護摩。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

阿弥陀仏とその左右に脇侍きょうじする観世音・勢至せいしの二菩薩。弥陀三尊。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐じ【阿弥陀寺】

①京都市上京区にある浄土宗の寺。もと西陣の元伊佐町にあり、織田信長父子の墓所。1587年(天正15)今の地に移転。

②下関市にあった真言宗の寺。もと浄土宗で、壇ノ浦の合戦後、安徳天皇や戦死者を境内に葬る。1875年(明治8)神社となり赤間神宮(旧称、赤間宮)という。

③山口県防府市牟礼にある真言宗の寺。東大寺再興の拠点として1187年(文治3)重源の創立。東大寺別処。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だ・す【編み出す】

〔他五〕

①新しい物事を考え出す。また、作り出す。「新しい方法を―・す」

②編み始める。

あみだ‐どう【阿弥陀堂】‥ダウ

①阿弥陀如来を安置した堂。

②利休好みの茶の湯釜。利休が釜師与次郎に命じて作らせたもの。名の由来とされる有馬の阿弥陀堂との関連は諸説あって不詳。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だな【網棚】

(もと、網を張って作った)汽車・電車の車室や船室内の側壁上方にある棚。携帯物をのせるのに用いる。

あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】‥ジフ‥

(→)二十五菩薩に同じ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

(→)「あみだくじ」に同じ。犬筑波「一筋に―たのむなり」

⇒あみだ【阿弥陀】

②「あみだがさ」「あみだかぶり」「あみだくじ」の略。

③(放射状の輻やが阿弥陀仏の光背に似ることから)輪金をはめた車輪の周囲の木。

⇒あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

⇒あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

⇒あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

⇒あみだ‐きょう【阿弥陀経】

⇒あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

⇒あみだ‐こう【阿弥陀講】

⇒あみだ‐ごう【阿弥陀号】

⇒あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

⇒あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

⇒あみだ‐じ【阿弥陀寺】

⇒あみだ‐どう【阿弥陀堂】

⇒あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】

⇒あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

⇒あみだ‐ひじり【阿弥陀聖】

⇒あみだ‐ほう【阿弥陀法】

⇒あみだ‐まんだら【阿弥陀曼荼羅】

⇒あみだ‐らいごう‐ず【阿弥陀来迎図】

⇒あみだ‐わり【阿弥陀割】

⇒阿弥陀の光も金次第

あみ‐だいく【網大工】

いろいろの網地と綱、浮子、沈子などを組み合わせて、網漁具を仕立て上げる人。

あみだ‐がさ【阿弥陀笠】

あみだかぶりにかぶった笠。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐かぶり【阿弥陀被り】

阿弥陀仏が光背を負うたように、帽子などを後頭部に傾けてかぶること。あみだ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐が‐みね【阿弥陀ヶ峰】

(もと山腹と山麓に阿弥陀堂があったからという)京都市東山の一峰。七条の東にある。豊太閤の廟がある。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐きょう【阿弥陀経】‥キヤウ

浄土三部経の一つ。402年鳩摩羅什くまらじゅうの訳。1巻。仏が西方極楽浄土の荘厳を説き、称名念仏をすすめるもの。小経。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐くじ【阿弥陀籤】

(籤の線の引き方が、阿弥陀の光背に似て放射状であったのによる)人数分引いた線の一端に金額を記して籤とし、各自が引き当てた額の銭を出し、菓子を買ったり飲食したりなどするもの。近年は平行線に梯子はしご状の横線を書き加えたものが普通。あみだ。あみだのひかり。くものすごこう。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐たけ【網茸】

担子菌類の食用きのこ。夏秋にアカマツ林内の地上に発生。全体が黄褐色で、傘に多数の管孔があり、これが網目状に見える。

あみだ‐こう【阿弥陀講】‥カウ

阿弥陀仏の功徳くどくをたたえる法会。往生講。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごう【阿弥陀号】‥ガウ

中世以降、浄土系の僧・仏工・画工・能役者などの名の下に「阿弥陀仏」「阿弥」「阿」などとつけたもの。妙本阿弥陀仏・本阿弥・世阿の類。阿号。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐ごま【阿弥陀護摩】

密教で、阿弥陀如来を本尊として息災・延命などを祈るために修する護摩。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐さんぞん【阿弥陀三尊】

阿弥陀仏とその左右に脇侍きょうじする観世音・勢至せいしの二菩薩。弥陀三尊。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐じ【阿弥陀寺】

①京都市上京区にある浄土宗の寺。もと西陣の元伊佐町にあり、織田信長父子の墓所。1587年(天正15)今の地に移転。

②下関市にあった真言宗の寺。もと浄土宗で、壇ノ浦の合戦後、安徳天皇や戦死者を境内に葬る。1875年(明治8)神社となり赤間神宮(旧称、赤間宮)という。

③山口県防府市牟礼にある真言宗の寺。東大寺再興の拠点として1187年(文治3)重源の創立。東大寺別処。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だ・す【編み出す】

〔他五〕

①新しい物事を考え出す。また、作り出す。「新しい方法を―・す」

②編み始める。

あみだ‐どう【阿弥陀堂】‥ダウ

①阿弥陀如来を安置した堂。

②利休好みの茶の湯釜。利休が釜師与次郎に命じて作らせたもの。名の由来とされる有馬の阿弥陀堂との関連は諸説あって不詳。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみ‐だな【網棚】

(もと、網を張って作った)汽車・電車の車室や船室内の側壁上方にある棚。携帯物をのせるのに用いる。

あみだ‐にじゅうごぼさつ【阿弥陀二十五菩薩】‥ジフ‥

(→)二十五菩薩に同じ。

⇒あみだ【阿弥陀】

あみだ‐の‐ひかり【阿弥陀の光】

(→)「あみだくじ」に同じ。犬筑波「一筋に―たのむなり」

⇒あみだ【阿弥陀】

あみがさ‐じり【編笠尻】🔗⭐🔉

あみがさ‐じり【編笠尻】

(中国地方で)尻の細く弱い牛。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ぜに【編笠銭】🔗⭐🔉

あみがさ‐ぜに【編笠銭】

編笠をかぶった乞食がもらうほどのわずかの銭。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐そう【編笠草】‥サウ🔗⭐🔉

あみがさ‐そう【編笠草】‥サウ

エノキグサ(榎草)の別称。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐たけ【編笠茸】🔗⭐🔉

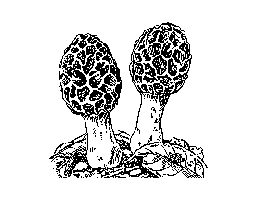

あみがさ‐たけ【編笠茸】

子嚢菌類のきのこ。傘は淡褐色の円錐形または楕円形で、表面は大小の凹みがあり、蜂の巣状。春に陰地に発生。同属に数種があり、欧米では食用。別属のシャグマアミガサタケは猛毒で致命的。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】🔗⭐🔉

あみがさ‐ぢゃや【編笠茶屋】

①遊郭に通う人に、顔をおおう編笠を貸すことを業とした茶屋。京都島原の丹波口や、江戸新吉原の大門おおもん外にあった。歌舞伎、助六所縁江戸桜「せかれて間夫は―、意気と張との仲の町」

②大坂の福島辺にあった私娼街。風流志道軒伝「浮名をかぶる―」

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐もち【編笠餅】🔗⭐🔉

あみがさ‐もち【編笠餅】

糝粉しんこをねって薄く円く延ばし、中に餡あんを入れて二つに折り編笠の形にした餅。あみがさだんご。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみがさ‐ゆり【編笠百合】🔗⭐🔉

あみがさ‐ゆり【編笠百合】

バイモ(貝母)の別称。

⇒あみ‐がさ【編笠】

あみ‐き【編み機】🔗⭐🔉

あみ‐き【編み機】

糸・毛糸を用いて編地を作る機械の総称。

あみ‐ぐるみ【編み包み】🔗⭐🔉

あみ‐ぐるみ【編み包み】

毛糸や木綿などの編糸で、棒針や鉤針を用いて編まれたぬいぐるみ。主に、動物や人形、静物などがつくられる。

あみ‐こみ【編み込み】🔗⭐🔉

あみ‐こみ【編み込み】

編物の技法の一種。文様の部分だけ地色と異なった配色糸を挿入し、地の部分と交互に編み進みながら文様を編み出すこと。

あみ‐こ・む【編み込む】🔗⭐🔉

あみ‐こ・む【編み込む】

〔他五〕

模様を入れて編む。また、地糸と異なる糸や別の素材を入れて編む。

あみすて‐かご【編捨籠】🔗⭐🔉

あみすて‐かご【編捨籠】

中央を編んで、周囲は編みかけのままにした竹籠。魚などの形をくずさず煮るのに用いる。

あみ‐だ・す【編み出す】🔗⭐🔉

あみ‐だ・す【編み出す】

〔他五〕

①新しい物事を考え出す。また、作り出す。「新しい方法を―・す」

②編み始める。

あみ‐だれ【編垂】🔗⭐🔉

あみ‐だれ【編垂】

目のあらい簾すだれ。〈日葡辞書〉

あみ‐つ・れる【編み連れる】🔗⭐🔉

あみ‐つ・れる【編み連れる】

〔他下一〕

糸などを編み連ねる。狂言、宗論「そちと身共と―・れた身ではあるまいぞ」

あみ‐ど【編戸】🔗⭐🔉

あみ‐ど【編戸】

竹・葦または木のへぎを編んで作った戸。

あ・む【編む】🔗⭐🔉

あ・む【編む】

〔他五〕

①糸・竹・籐とう・針金・髪などを打ち違えに組んで、衣類・敷物・家具・垣・髪型などを作る。万葉集12「畳薦たたみこも重ね―・む数夢いめにし見えむ」。「毛糸で手袋を―・む」

②諸書の文を集めて書物を作る。編集する。日葡辞書「キャウ(経)ヲアム」。「歌集を―・む」

あ‐むしろ【編席・籧篨】🔗⭐🔉

あ‐むしろ【編席・籧篨】

竹または葦で編んだ目の粗いむしろ。たかむしろ。あじろ。竹席。〈新撰字鏡8〉

ふ【節・編】🔗⭐🔉

ふ【節・編】

①薦こも・垣などの編み目、結い目。顕宗紀「臣の子の八―の柴垣」。万葉集14「まをごもの―のま近くて」

②ふし。万葉集3「七―菅手に取り持ちて」

へん【編】🔗⭐🔉

へん【編】

(竹簡をならべて糸でつづる意)

①文章を集めて書物につづること。「先人の―になる書」

②組み合わせること。組み入れること。

③(「篇」の通用字)

㋐文章。書物。書物の部分。

㋑詩文などを数える語。

へん‐きょく【編曲】🔗⭐🔉

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へん‐さつ【編冊】🔗⭐🔉

へん‐さつ【編冊】

綴じた書籍。とじほん。

へん‐さん【編纂】🔗⭐🔉

へん‐さん【編纂】

諸種の材料を集め、またはそれに手を加え、書籍の内容をつくりあげること。編集。「県史を―する」「辞典の―」

へん‐じ【編次】🔗⭐🔉

へん‐じ【編次】

順序を追って編集すること。また、その順序次第。

へん‐しゃ【編者】🔗⭐🔉

へん‐しゃ【編者】

(ヘンジャとも)書物を編集する人。数人の原稿をまとめて1冊の本にした人。

へん‐しゅ【篇首・編首】🔗⭐🔉

へん‐しゅ【篇首・編首】

一編の詩歌・文章のはじめ。編章のはじめ。

へん‐しゅう【編修】‥シウ🔗⭐🔉

へん‐しゅう【編修】‥シウ

①書籍を編みととのえること。「国史を―する」

②中国で、国史の編纂に従事した官。

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ🔗⭐🔉

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ

資料をある方針・目的のもとに集め、書物・雑誌・新聞などの形に整えること。映画フィルム・録音テープなどを一つにまとめることにもいう。「雑誌を―する」「―者」

⇒へんしゅう‐けん【編集権】

⇒へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】

⇒へんしゅう‐にん【編集人】

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥🔗⭐🔉

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥

新聞・雑誌・書籍などの刊行について、企業経営権のうちの一部として、編集上の企画その他必要な管理を行う権能。→経営権。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥🔗⭐🔉

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥

素材の選択または配列によって創作性を有する編集物を編集した者に認められる著作権。素材の著作者の権利には影響を及ぼさない。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥🔗⭐🔉

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥

編集の責任者。編集の名義人。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へん‐じゅつ【編述】🔗⭐🔉

へん‐じゅつ【編述】

文章をつづってまとめること。

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ🔗⭐🔉

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ

詩文の篇と章。文章上、句の重なったものを章といい、章の重なったもの即ち篇をもって首尾完結する。転じて、文章、詩文。

へん‐しょう【編鐘】🔗⭐🔉

へん‐しょう【編鐘】

中国古代の打楽器の一種。音高が異なる鐘を、いくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。韓国の雅楽でも使用。

編鐘

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ🔗⭐🔉

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ

旧陸軍で、軍用の編み上げ靴ぐつを音読して称したもの。

へん‐せい【編成】🔗⭐🔉

へん‐せい【編成】

あみつくること。組織し形成すること。「予算の―」「十両―の電車」

へん‐せい【編制】🔗⭐🔉

へん‐せい【編制】

個々のものを組織して団体とすること。特に、軍隊の組織内容。平時編制・戦時編制など。「部隊を―する」

⇒へんせい‐けん【編制権】

へんせい‐けん【編制権】🔗⭐🔉

へんせい‐けん【編制権】

明治憲法下で、陸海軍の編制および常備兵額を定めた天皇の大権。

⇒へん‐せい【編制】

へん‐せき【編籍】🔗⭐🔉

へん‐せき【編籍】

戸籍を作製すること。

[漢]編🔗⭐🔉

編 字形

筆順

筆順

〔糸部9画/15画/教育/4252・4A54〕

[

〔糸部9画/15画/教育/4252・4A54〕

[ ] 字形

] 字形

〔糸部9画/15画〕

〔音〕ヘン(呉)(漢)

〔訓〕あむ

[意味]

①組み合わせて糸でとじる。あむ。

㋐文章・詩歌などを集めて書物を作る。「編集・編纂へんさん・編著」

㋑ばらばらのものを順序だててまとめる。「編入・編成・編隊・再編」

②書物のとじ糸。「韋編いへん」

③書物などの部分け。「前編・短編・編目・編章」

④詩文を数える語。「唐詩一編」

▷③④は、もと「篇」と書く。

[解字]

形声。「糸」+音符「扁」(=文字を書きつける平らで薄いふだ)。糸で竹簡をつづりあわせる意。

[下ツキ

韋編三絶・改編・共編・再編・詩編・小編・掌編・新編・正編・前編・千編一律・続編・短編・断編・中編・長編・雄編

[難読]

編木びんざさら

〔糸部9画/15画〕

〔音〕ヘン(呉)(漢)

〔訓〕あむ

[意味]

①組み合わせて糸でとじる。あむ。

㋐文章・詩歌などを集めて書物を作る。「編集・編纂へんさん・編著」

㋑ばらばらのものを順序だててまとめる。「編入・編成・編隊・再編」

②書物のとじ糸。「韋編いへん」

③書物などの部分け。「前編・短編・編目・編章」

④詩文を数える語。「唐詩一編」

▷③④は、もと「篇」と書く。

[解字]

形声。「糸」+音符「扁」(=文字を書きつける平らで薄いふだ)。糸で竹簡をつづりあわせる意。

[下ツキ

韋編三絶・改編・共編・再編・詩編・小編・掌編・新編・正編・前編・千編一律・続編・短編・断編・中編・長編・雄編

[難読]

編木びんざさら

筆順

筆順

〔糸部9画/15画/教育/4252・4A54〕

[

〔糸部9画/15画/教育/4252・4A54〕

[ ] 字形

] 字形

〔糸部9画/15画〕

〔音〕ヘン(呉)(漢)

〔訓〕あむ

[意味]

①組み合わせて糸でとじる。あむ。

㋐文章・詩歌などを集めて書物を作る。「編集・編纂へんさん・編著」

㋑ばらばらのものを順序だててまとめる。「編入・編成・編隊・再編」

②書物のとじ糸。「韋編いへん」

③書物などの部分け。「前編・短編・編目・編章」

④詩文を数える語。「唐詩一編」

▷③④は、もと「篇」と書く。

[解字]

形声。「糸」+音符「扁」(=文字を書きつける平らで薄いふだ)。糸で竹簡をつづりあわせる意。

[下ツキ

韋編三絶・改編・共編・再編・詩編・小編・掌編・新編・正編・前編・千編一律・続編・短編・断編・中編・長編・雄編

[難読]

編木びんざさら

〔糸部9画/15画〕

〔音〕ヘン(呉)(漢)

〔訓〕あむ

[意味]

①組み合わせて糸でとじる。あむ。

㋐文章・詩歌などを集めて書物を作る。「編集・編纂へんさん・編著」

㋑ばらばらのものを順序だててまとめる。「編入・編成・編隊・再編」

②書物のとじ糸。「韋編いへん」

③書物などの部分け。「前編・短編・編目・編章」

④詩文を数える語。「唐詩一編」

▷③④は、もと「篇」と書く。

[解字]

形声。「糸」+音符「扁」(=文字を書きつける平らで薄いふだ)。糸で竹簡をつづりあわせる意。

[下ツキ

韋編三絶・改編・共編・再編・詩編・小編・掌編・新編・正編・前編・千編一律・続編・短編・断編・中編・長編・雄編

[難読]

編木びんざさら

大辞林の検索結果 (42)

あみあげ-ぐつ【編(み)上げ靴】🔗⭐🔉

あみあげ-ぐつ [4] 【編(み)上げ靴】

靴のひもを編み上げて,足首や脛(スネ)を締めるようにしてはく半長靴。軍靴など。編上靴(ヘンジヨウカ)。あみあげ。

あみ-あ・げる【編(み)上げる】🔗⭐🔉

あみ-あ・げる [4][0] 【編(み)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 あみあ・ぐ

(1)編み物を編み終える。「セーターを―・げる」

(2)本などを編集しおえる。「アンソロジーを―・げる」

あみ-がさ【編み笠】🔗⭐🔉

あみ-がさ [3] 【編み笠】

藁(ワラ)・菅(スゲ)・藺草(イグサ)などを編んで作った笠。[季]夏。

あみがさ=一蓋(イツカイ)🔗⭐🔉

――一蓋(イツカイ)

編み笠のほかには何一つ持たないこと。身軽であること。また,財産のないことのたとえ。

あみがさ-そう【編笠草】🔗⭐🔉

あみがさ-そう ―サウ [0] 【編笠草】

エノキグサの別名。

あみがさ-たけ【編笠茸】🔗⭐🔉

あみがさ-たけ [4] 【編笠茸】

子嚢菌(シノウキン)類チャワンタケ目のきのこ。五月頃庭先などに生える。高さ約10センチメートル。頭部は淡褐色で,球形または卵形。表面一面に網目状のくぼみがある。柄は太く頭部とともに中空。欧米では食用とする。

編笠茸

[図]

[図]

[図]

[図]

あみがさ-ぢゃや【編み笠茶屋】🔗⭐🔉

あみがさ-ぢゃや 【編み笠茶屋】

江戸時代,遊里に通う客に顔をかくすための編み笠を貸した茶屋。「泥町の―に一歩/浮世草子・諸艶大鑑 2」

あみがさ-もち【編み笠餅】🔗⭐🔉

あみがさ-もち [4] 【編み笠餅】

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

粉(シンコ)を練って編み笠の形に作り,中に餡(アン)を入れた菓子。編み笠団子。

あみがさ-ゆり【編笠百合】🔗⭐🔉

あみがさ-ゆり [4] 【編笠百合】

ユリ科の多年草。中国原産。高さ約50センチメートル。葉は広線形。晩春,茎頂に淡黄緑色で鐘形の花を下向きに数個つける。花の内面に紫色の網状の紋がある。鱗茎を煎(セン)じて咳止めに用いる。貝母(バイモ)。古名ハハクリ。

編笠百合

[図]

[図]

[図]

[図]

あみ-き【編(み)機】🔗⭐🔉

あみ-き [2] 【編(み)機】

編み物をする機械。

あみ-こ・む【編(み)込む】🔗⭐🔉

あみ-こ・む [3] 【編(み)込む】 (動マ五[四])

糸・籐(トウ)・髪などを編む時に,異なる色や素材のものを一緒にして編む。また,別の色のもので模様を表す。「花模様を―・む」

あみすて-かご【編(み)捨て籠】🔗⭐🔉

あみすて-かご [4] 【編(み)捨て籠】

竹籠の一種。中央を編んで周囲は編まないままにしたもの。魚などを形を崩さず煮るのに用いる。

あみ-だ・す【編(み)出す】🔗⭐🔉

あみ-だ・す [3][0] 【編(み)出す】 (動サ五[四])

(1)編みはじめる。

(2)工夫して新しい物事や方法を考え出す。「新戦術を―・す」

[可能] あみだせる

あみ-ど【編(み)戸】🔗⭐🔉

あみ-ど [2] 【編(み)戸】

薄板・竹・葦(アシ)などを編んで作った戸。

あみ-ばり【編(み)針】🔗⭐🔉

あみ-ばり [2][3] 【編(み)針】

毛糸などを手編みにする時に用いる針。棒針・鉤(カギ)針・アフガン針などがある。編み棒。

あみ-ぼう【編(み)棒】🔗⭐🔉

あみ-ぼう ―バウ [2] 【編(み)棒】

「棒針(ボウバリ)」に同じ。

あみ-め【編(み)目】🔗⭐🔉

あみ-め [3][0] 【編(み)目】

(1)編み物・竹細工などで,編んだりからめたりしたところ。また,その形・構造。「―が美しい」

(2)編んだものの,すき間。

あみ-もの【編(み)物】🔗⭐🔉

あみ-もの [2][3] 【編(み)物】

毛糸やレース糸などを編んで,セーターなどの衣類やテーブル掛けなどの装飾品を作ること。また,編んで作ったもの。手編みと機械編みがある。

あ・む【編む】🔗⭐🔉

あ・む [1] 【編む】 (動マ五[四])

(1)糸・竹・髪の毛など細長い物を,結び合わせたりからみ合わせたりして,一つの形ある物を作り上げる。「毛糸を―・む」「竹でかごを―・む」

(2)文章を集めて本を作る。編集する。「論集を―・む」

(3)いくつかの物をまとめて一つに組織化する。編成する。「軍団を―・み,将校を撰ましめ/経国美談(竜渓)」

[可能] あめる

ふ【節・編】🔗⭐🔉

ふ 【節・編】

垣や薦(コモ)などの編み目・結い目。ふし。「大君のみこの柴垣八―じまり/古事記(下)」

へん【編・篇】🔗⭐🔉

へん 【編・篇】

■一■ [1] (名)

(1)書物や文章などを内容からいくつかに分けたときに設けられる区分。章・節などより大きい区分。「三―に分かれた小説」

(2)原稿を集め整理して一冊の書物を作ること。また,その編集。編纂。「その道の大家による―」

(3)首尾の整った詩歌・文章。

■二■ (接尾)

〔促音・撥音のあとに付くとき「ぺん」となる〕

助数詞。

(1)詩歌・文章,また書物などを数えるのに用いる。「一―の詩」

(2)書物を内容からいくつかに部分けしたとき,その部分の数,あるいは順序を示すのに用いる。「浮世風呂全四―」「第三―」

へん-きょく【編曲】🔗⭐🔉

へん-きょく [0] 【編曲】 (名)スル

ある楽曲をその曲本来の編成から他の演奏形態に適するように書き改めること。アレンジ。アレンジメント。「交響曲をピアノ曲に―する」

へん-さん【編纂】🔗⭐🔉

へん-さん [0] 【編纂】 (名)スル

いろいろな材料を集めて整理し書物をつくること。編修。「国史を―する」

へん-じ【編次・篇次】🔗⭐🔉

へん-じ [1] 【編次・篇次】 (名)スル

順序を追って編集すること。また,編集された書物の内容の順序。

へん-しゃ【編者】🔗⭐🔉

へん-しゃ [1] 【編者】

〔「へんじゃ」とも〕

書物を編集する人。「辞典の―」

へん-しゅ【篇首・編首】🔗⭐🔉

へん-しゅ [1] 【篇首・編首】

文章・詩歌などの最初の部分。

へん-しゅう【編修】🔗⭐🔉

へん-しゅう ―シウ [0] 【編修】 (名)スル

資料を集め精選し,書物にまとめあげること。編纂(ヘンサン)。「辞書を―する」

へん-しゅう【編集・編輯】🔗⭐🔉

へん-しゅう ―シフ [0] 【編集・編輯】 (名)スル

一定の方針のもとに,いろいろな材料を集めて新聞・雑誌・書物などを作ること。また,その仕事。映画フィルム・録音テープなどを一つの作品にまとめることにもいう。「―部」「雑誌を―する」「テープを―する」

へんしゅう-けん【編集権】🔗⭐🔉

へんしゅう-けん ―シフ― [3] 【編集権】

新聞・雑誌の編集上の方針を決め,それを実施する権利。

へんしゅう-こうき【編集後記】🔗⭐🔉

へんしゅう-こうき ―シフ― [5] 【編集後記】

雑誌・書籍などで,編集者が記すあとがき。

へんしゅう-しゃ【編集者】🔗⭐🔉

へんしゅう-しゃ ―シフ― [3] 【編集者】

出版物の編集をする人。

へんしゅう-ちょう【編集長】🔗⭐🔉

へんしゅう-ちょう ―シフチヤウ [3] 【編集長】

編集の仕事を統轄する人。

へんしゅう-ちょさくけん【編集著作権】🔗⭐🔉

へんしゅう-ちょさくけん ―シフ― [6][7] 【編集著作権】

いくつもの著作物の選択・配列によって創作性を有する編集物について,それを編集した者に,認められる著作権。ただし,要素となった個々の著作物の著作権はもとの著作者に属する。

へんしゅう-にん【編集人】🔗⭐🔉

へんしゅう-にん ―シフ― [0] 【編集人】

編集について法的責任を負う者。編集名義人。

あみがさ【編み笠】(和英)🔗⭐🔉

あみがさ【編み笠】

a braided hat.

あみき【編機】(和英)🔗⭐🔉

あみき【編機】

a knitting machine.

あむ【編む】(和英)🔗⭐🔉

へんさん【編纂】(和英)🔗⭐🔉

へんさん【編纂】

⇒編集.

広辞苑+大辞林に「編」で始まるの検索結果。もっと読み込む