複数辞典一括検索+![]()

![]()

亜子 アシ🔗⭐🔉

【亜子】

アシ 長男につぐ子。次男のこと。次子。

唖子 アシ🔗⭐🔉

【唖子】

アシ 声の出せない人。『唖者アシャ』

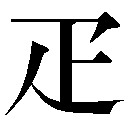

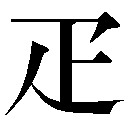

疋 あし🔗⭐🔉

【疋】

5画 疋部

区点=4105 16進=4925 シフトJIS=9544

《音読み》

5画 疋部

区点=4105 16進=4925 シフトJIS=9544

《音読み》  ソ

ソ /ショ

/ショ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヒキ

ヒキ /ヒツ

/ヒツ /ヒチ

/ヒチ 〈p

〈p 〉/

〉/ ゲ

ゲ /ガ

/ガ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 あし

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《意味》

{名}あし。左右二本があい対する足。〈類義語〉→足・→脚。

{名}あし。左右二本があい対する足。〈類義語〉→足・→脚。

{単位}動物を数える単位。〈同義語〉→匹。

{単位}動物を数える単位。〈同義語〉→匹。

{単位}織物を数える単位。一疋は、布二反タンのこと。昔は四丈の長さ(周・秦シンのころは九メートル)。▽日本では鯨尺で五丈六尺(約二〇メートル)。〈同義語〉→匹。

{単位}織物を数える単位。一疋は、布二反タンのこと。昔は四丈の長さ(周・秦シンのころは九メートル)。▽日本では鯨尺で五丈六尺(約二〇メートル)。〈同義語〉→匹。

{形・名}ただしい。正統。▽正の字の異体字と考えたもので、雅に当てた用法。

〔国〕銭を数えるときのことば。一疋は、古くは十文のこと。江戸時代には二十五文のこと。

《解字》

{形・名}ただしい。正統。▽正の字の異体字と考えたもので、雅に当てた用法。

〔国〕銭を数えるときのことば。一疋は、古くは十文のこと。江戸時代には二十五文のこと。

《解字》

象形。あしの形を描いたもので、足の字と逆になった形で、左右あい対したあしのこと。また、左右一対で組をなすので、匹ヒツ(二つでひと組)に当ててヒツという音をあらわし、日本ではヒキと誤読した。また正と混同して、正雅の雅をあらわす略字として転用された。

《単語家族》

ショとは胥ショ(あい対する)

象形。あしの形を描いたもので、足の字と逆になった形で、左右あい対したあしのこと。また、左右一対で組をなすので、匹ヒツ(二つでひと組)に当ててヒツという音をあらわし、日本ではヒキと誤読した。また正と混同して、正雅の雅をあらわす略字として転用された。

《単語家族》

ショとは胥ショ(あい対する) 相(あい対する)と同系。

《類義》

→足

《熟語》

→熟語

相(あい対する)と同系。

《類義》

→足

《熟語》

→熟語

5画 疋部

区点=4105 16進=4925 シフトJIS=9544

《音読み》

5画 疋部

区点=4105 16進=4925 シフトJIS=9544

《音読み》  ソ

ソ /ショ

/ショ 〈sh

〈sh 〉/

〉/ ヒキ

ヒキ /ヒツ

/ヒツ /ヒチ

/ヒチ 〈p

〈p 〉/

〉/ ゲ

ゲ /ガ

/ガ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 あし

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《意味》

{名}あし。左右二本があい対する足。〈類義語〉→足・→脚。

{名}あし。左右二本があい対する足。〈類義語〉→足・→脚。

{単位}動物を数える単位。〈同義語〉→匹。

{単位}動物を数える単位。〈同義語〉→匹。

{単位}織物を数える単位。一疋は、布二反タンのこと。昔は四丈の長さ(周・秦シンのころは九メートル)。▽日本では鯨尺で五丈六尺(約二〇メートル)。〈同義語〉→匹。

{単位}織物を数える単位。一疋は、布二反タンのこと。昔は四丈の長さ(周・秦シンのころは九メートル)。▽日本では鯨尺で五丈六尺(約二〇メートル)。〈同義語〉→匹。

{形・名}ただしい。正統。▽正の字の異体字と考えたもので、雅に当てた用法。

〔国〕銭を数えるときのことば。一疋は、古くは十文のこと。江戸時代には二十五文のこと。

《解字》

{形・名}ただしい。正統。▽正の字の異体字と考えたもので、雅に当てた用法。

〔国〕銭を数えるときのことば。一疋は、古くは十文のこと。江戸時代には二十五文のこと。

《解字》

象形。あしの形を描いたもので、足の字と逆になった形で、左右あい対したあしのこと。また、左右一対で組をなすので、匹ヒツ(二つでひと組)に当ててヒツという音をあらわし、日本ではヒキと誤読した。また正と混同して、正雅の雅をあらわす略字として転用された。

《単語家族》

ショとは胥ショ(あい対する)

象形。あしの形を描いたもので、足の字と逆になった形で、左右あい対したあしのこと。また、左右一対で組をなすので、匹ヒツ(二つでひと組)に当ててヒツという音をあらわし、日本ではヒキと誤読した。また正と混同して、正雅の雅をあらわす略字として転用された。

《単語家族》

ショとは胥ショ(あい対する) 相(あい対する)と同系。

《類義》

→足

《熟語》

→熟語

相(あい対する)と同系。

《類義》

→足

《熟語》

→熟語

脚 あし🔗⭐🔉

【脚】

11画 肉部 [常用漢字]

区点=2151 16進=3553 シフトJIS=8B72

《常用音訓》キャ/キャク/あし

《音読み》 キャク

11画 肉部 [常用漢字]

区点=2151 16進=3553 シフトJIS=8B72

《常用音訓》キャ/キャク/あし

《音読み》 キャク /キャ

/キャ /カク

/カク 〈ji

〈ji o・ju

o・ju 〉

《訓読み》 あし

《名付け》 あし・し

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《名付け》 あし・し

《意味》

{名}あし。ひざで屈曲して後ろへくぼむあし。あしの下半部。▽あしの上半部を腿タイという。「左脚」「脚疾(かっけ)」

{名}あし。ひざで屈曲して後ろへくぼむあし。あしの下半部。▽あしの上半部を腿タイという。「左脚」「脚疾(かっけ)」

{名}物の下の部分。また、物の下にあって、ささえとなるもの。〈対語〉→頭・→頂。「山脚」「脚注」「脚本」

{名}物の下の部分。また、物の下にあって、ささえとなるもの。〈対語〉→頭・→頂。「山脚」「脚注」「脚本」

{単位}あしのついた道具をかぞえる単位。「机三脚」

{単位}あしのついた道具をかぞえる単位。「机三脚」

{名}〔俗〕運送賃や交通費。「水脚シュイチァオ(船頭賃)」

{名}〔俗〕運送賃や交通費。「水脚シュイチァオ(船頭賃)」

〔俗〕「脚色チァオソー」とは、芝居の役がら、または役者。〈同義語〉角色。

《解字》

会意兼形声。去キョは、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。却キャクは「人+音符去」の会意兼形声文字で、人が後ろにくぼみさがること。脚は「肉+音符却」で、ひざの所で曲がって、後ろにくぼむあしの部分。▽中国の現代語では脚といい、足とはいわない。→去

《類義》

→足

《異字同訓》

あし。 →足

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〔俗〕「脚色チァオソー」とは、芝居の役がら、または役者。〈同義語〉角色。

《解字》

会意兼形声。去キョは、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。却キャクは「人+音符去」の会意兼形声文字で、人が後ろにくぼみさがること。脚は「肉+音符却」で、ひざの所で曲がって、後ろにくぼむあしの部分。▽中国の現代語では脚といい、足とはいわない。→去

《類義》

→足

《異字同訓》

あし。 →足

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 肉部 [常用漢字]

区点=2151 16進=3553 シフトJIS=8B72

《常用音訓》キャ/キャク/あし

《音読み》 キャク

11画 肉部 [常用漢字]

区点=2151 16進=3553 シフトJIS=8B72

《常用音訓》キャ/キャク/あし

《音読み》 キャク /キャ

/キャ /カク

/カク 〈ji

〈ji o・ju

o・ju 〉

《訓読み》 あし

《名付け》 あし・し

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《名付け》 あし・し

《意味》

{名}あし。ひざで屈曲して後ろへくぼむあし。あしの下半部。▽あしの上半部を腿タイという。「左脚」「脚疾(かっけ)」

{名}あし。ひざで屈曲して後ろへくぼむあし。あしの下半部。▽あしの上半部を腿タイという。「左脚」「脚疾(かっけ)」

{名}物の下の部分。また、物の下にあって、ささえとなるもの。〈対語〉→頭・→頂。「山脚」「脚注」「脚本」

{名}物の下の部分。また、物の下にあって、ささえとなるもの。〈対語〉→頭・→頂。「山脚」「脚注」「脚本」

{単位}あしのついた道具をかぞえる単位。「机三脚」

{単位}あしのついた道具をかぞえる単位。「机三脚」

{名}〔俗〕運送賃や交通費。「水脚シュイチァオ(船頭賃)」

{名}〔俗〕運送賃や交通費。「水脚シュイチァオ(船頭賃)」

〔俗〕「脚色チァオソー」とは、芝居の役がら、または役者。〈同義語〉角色。

《解字》

会意兼形声。去キョは、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。却キャクは「人+音符去」の会意兼形声文字で、人が後ろにくぼみさがること。脚は「肉+音符却」で、ひざの所で曲がって、後ろにくぼむあしの部分。▽中国の現代語では脚といい、足とはいわない。→去

《類義》

→足

《異字同訓》

あし。 →足

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〔俗〕「脚色チァオソー」とは、芝居の役がら、または役者。〈同義語〉角色。

《解字》

会意兼形声。去キョは、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。却キャクは「人+音符去」の会意兼形声文字で、人が後ろにくぼみさがること。脚は「肉+音符却」で、ひざの所で曲がって、後ろにくぼむあしの部分。▽中国の現代語では脚といい、足とはいわない。→去

《類義》

→足

《異字同訓》

あし。 →足

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

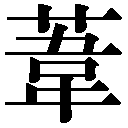

葦 あし🔗⭐🔉

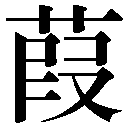

葭 あし🔗⭐🔉

蘆 あし🔗⭐🔉

蛙市 アシ🔗⭐🔉

【蛙市】

アシ かえるが群がり鳴くこと。

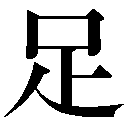

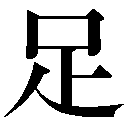

足 あし🔗⭐🔉

【足】

7画 足部 [一年]

区点=3413 16進=422D シフトJIS=91AB

《常用音訓》ソク/あし/た…す/た…りる/た…る

《音読み》

7画 足部 [一年]

区点=3413 16進=422D シフトJIS=91AB

《常用音訓》ソク/あし/た…す/た…りる/た…る

《音読み》  ソク

ソク /ショク

/ショク 〈z

〈z 〉/

〉/ シュ

シュ /ス

/ス 《訓読み》 たる/あし/たりる(たる)/たす

《名付け》 あし・たらし・たり・たる・なり・みつ・ゆき

《意味》

《訓読み》 たる/あし/たりる(たる)/たす

《名付け》 あし・たらし・たり・たる・なり・みつ・ゆき

《意味》

{名}あし。ももからあし先までの部分。また、あしくびから先の部分。〈類義語〉→脚。「跣足センソク(はだし)」「百足之虫ヒャクソクノムシ(むかで)」

{名}あし。ももからあし先までの部分。また、あしくびから先の部分。〈類義語〉→脚。「跣足センソク(はだし)」「百足之虫ヒャクソクノムシ(むかで)」

{名}あし。あしの形をしていて物をささえる部分。また、物の下の部分。〈類義語〉→脚。「鼎足テイソク(かなえのあし)」「山足(ふもと)」

{名}あし。あしの形をしていて物をささえる部分。また、物の下の部分。〈類義語〉→脚。「鼎足テイソク(かなえのあし)」「山足(ふもと)」

{名}あゆみ。「捷足ショウソク(はやあし)」「高足(学問の歩みの進んだ上位のでし)」

{名}あゆみ。「捷足ショウソク(はやあし)」「高足(学問の歩みの進んだ上位のでし)」

{動}たりる(タル)。おしちぢめて、いっぱいにつまる。転じて、欠けめがない。「満足」「過不足(すぎたこととたりないこと)」

{動}たりる(タル)。おしちぢめて、いっぱいにつまる。転じて、欠けめがない。「満足」「過不足(すぎたこととたりないこと)」

{動}たりる(タル)。それでじゅうぶんだ。また、それだけの値うちがある。「足以為法矣=モッテ法ト為スニ足レリ」〔→礼記〕

{動}たりる(タル)。それでじゅうぶんだ。また、それだけの値うちがある。「足以為法矣=モッテ法ト為スニ足レリ」〔→礼記〕

{動}たす。いっぱいに満たして、欠けめをなくす。「充足」「足食=食ヲ足ス」〔→論語〕

{動}たす。いっぱいに満たして、欠けめをなくす。「充足」「足食=食ヲ足ス」〔→論語〕

{副}あまり…しすぎるほど。十二ぶんに。「足恭ソクキョウ・シュキョウ(ていねいすぎる)」〔→論語〕

〔国〕

{副}あまり…しすぎるほど。十二ぶんに。「足恭ソクキョウ・シュキョウ(ていねいすぎる)」〔→論語〕

〔国〕 あし。おかね。ぜに。

あし。おかね。ぜに。 はきものを数える語。「くつ一足」

《解字》

はきものを数える語。「くつ一足」

《解字》

象形。ひざからあし先までを描いたもので、関節がぐっとちぢんで弾力をうみ出すあし。

《単語家族》

捉ソク(指をちぢめてつかむ)

象形。ひざからあし先までを描いたもので、関節がぐっとちぢんで弾力をうみ出すあし。

《単語家族》

捉ソク(指をちぢめてつかむ) 促ソク(間をつめて急がす)

促ソク(間をつめて急がす) 縮シュク(ちぢむ)と同系。

《類義》

脚キャクは、却キャク(くぼむ)と同系で、ひざで折れて、うしろにくぼむあし。あしのことを中世以後の口語では足といわず、脚という。疋ショは、左右あい対するあしのこと。股コは、またぐとき

縮シュク(ちぢむ)と同系。

《類義》

脚キャクは、却キャク(くぼむ)と同系で、ひざで折れて、うしろにくぼむあし。あしのことを中世以後の口語では足といわず、脚という。疋ショは、左右あい対するあしのこと。股コは、またぐとき 型に開くところ。太もも。趾シは、あしくび。腿タイはもも。脛ケイは、まっすぐなすね。

《異字同訓》

あし。足「足の裏。手足。足しげく通う。客足」脚「机の脚(足)。えり脚(足)。船脚(足)」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型に開くところ。太もも。趾シは、あしくび。腿タイはもも。脛ケイは、まっすぐなすね。

《異字同訓》

あし。足「足の裏。手足。足しげく通う。客足」脚「机の脚(足)。えり脚(足)。船脚(足)」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 足部 [一年]

区点=3413 16進=422D シフトJIS=91AB

《常用音訓》ソク/あし/た…す/た…りる/た…る

《音読み》

7画 足部 [一年]

区点=3413 16進=422D シフトJIS=91AB

《常用音訓》ソク/あし/た…す/た…りる/た…る

《音読み》  ソク

ソク /ショク

/ショク 〈z

〈z 〉/

〉/ シュ

シュ /ス

/ス 《訓読み》 たる/あし/たりる(たる)/たす

《名付け》 あし・たらし・たり・たる・なり・みつ・ゆき

《意味》

《訓読み》 たる/あし/たりる(たる)/たす

《名付け》 あし・たらし・たり・たる・なり・みつ・ゆき

《意味》

{名}あし。ももからあし先までの部分。また、あしくびから先の部分。〈類義語〉→脚。「跣足センソク(はだし)」「百足之虫ヒャクソクノムシ(むかで)」

{名}あし。ももからあし先までの部分。また、あしくびから先の部分。〈類義語〉→脚。「跣足センソク(はだし)」「百足之虫ヒャクソクノムシ(むかで)」

{名}あし。あしの形をしていて物をささえる部分。また、物の下の部分。〈類義語〉→脚。「鼎足テイソク(かなえのあし)」「山足(ふもと)」

{名}あし。あしの形をしていて物をささえる部分。また、物の下の部分。〈類義語〉→脚。「鼎足テイソク(かなえのあし)」「山足(ふもと)」

{名}あゆみ。「捷足ショウソク(はやあし)」「高足(学問の歩みの進んだ上位のでし)」

{名}あゆみ。「捷足ショウソク(はやあし)」「高足(学問の歩みの進んだ上位のでし)」

{動}たりる(タル)。おしちぢめて、いっぱいにつまる。転じて、欠けめがない。「満足」「過不足(すぎたこととたりないこと)」

{動}たりる(タル)。おしちぢめて、いっぱいにつまる。転じて、欠けめがない。「満足」「過不足(すぎたこととたりないこと)」

{動}たりる(タル)。それでじゅうぶんだ。また、それだけの値うちがある。「足以為法矣=モッテ法ト為スニ足レリ」〔→礼記〕

{動}たりる(タル)。それでじゅうぶんだ。また、それだけの値うちがある。「足以為法矣=モッテ法ト為スニ足レリ」〔→礼記〕

{動}たす。いっぱいに満たして、欠けめをなくす。「充足」「足食=食ヲ足ス」〔→論語〕

{動}たす。いっぱいに満たして、欠けめをなくす。「充足」「足食=食ヲ足ス」〔→論語〕

{副}あまり…しすぎるほど。十二ぶんに。「足恭ソクキョウ・シュキョウ(ていねいすぎる)」〔→論語〕

〔国〕

{副}あまり…しすぎるほど。十二ぶんに。「足恭ソクキョウ・シュキョウ(ていねいすぎる)」〔→論語〕

〔国〕 あし。おかね。ぜに。

あし。おかね。ぜに。 はきものを数える語。「くつ一足」

《解字》

はきものを数える語。「くつ一足」

《解字》

象形。ひざからあし先までを描いたもので、関節がぐっとちぢんで弾力をうみ出すあし。

《単語家族》

捉ソク(指をちぢめてつかむ)

象形。ひざからあし先までを描いたもので、関節がぐっとちぢんで弾力をうみ出すあし。

《単語家族》

捉ソク(指をちぢめてつかむ) 促ソク(間をつめて急がす)

促ソク(間をつめて急がす) 縮シュク(ちぢむ)と同系。

《類義》

脚キャクは、却キャク(くぼむ)と同系で、ひざで折れて、うしろにくぼむあし。あしのことを中世以後の口語では足といわず、脚という。疋ショは、左右あい対するあしのこと。股コは、またぐとき

縮シュク(ちぢむ)と同系。

《類義》

脚キャクは、却キャク(くぼむ)と同系で、ひざで折れて、うしろにくぼむあし。あしのことを中世以後の口語では足といわず、脚という。疋ショは、左右あい対するあしのこと。股コは、またぐとき 型に開くところ。太もも。趾シは、あしくび。腿タイはもも。脛ケイは、まっすぐなすね。

《異字同訓》

あし。足「足の裏。手足。足しげく通う。客足」脚「机の脚(足)。えり脚(足)。船脚(足)」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型に開くところ。太もも。趾シは、あしくび。腿タイはもも。脛ケイは、まっすぐなすね。

《異字同訓》

あし。足「足の裏。手足。足しげく通う。客足」脚「机の脚(足)。えり脚(足)。船脚(足)」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

趾 あし🔗⭐🔉

【趾】

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

11画 足部

区点=7670 16進=6C66 シフトJIS=E6E4

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

〉

《訓読み》 あし/あと

《意味》

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あし。土をじっとふまえるあし先の部分。あしくび。また、今では、あしの指。「挙趾キョシ(あしをあげて動く)」「玉趾ギョクシ(おみあし)」「渾舎驚怕走折趾=渾舎驚キ怕レ走ツテ趾ヲ折キヌ」〔→韓愈〕

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

{名}あと。あしあと。転じて、むかし建物などがふまえていたそのあと。〈同義語〉→址。「城趾ジョウシ(=城址)」「遺趾イシ(=遺址)」

《解字》

会意兼形声。止シは、あしくびを描いた象形文字だが、のち、ふまえてとまる意に用いられたため、趾の字がつくられて、あしくびをあらわした。趾は「足+音符止」。

《類義》

→足

《熟語》

→下付・中付語

趺 あし🔗⭐🔉

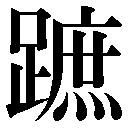

蹠 あし🔗⭐🔉

漢字源に「あし」で完全一致するの検索結果 1-14。

12画 艸部

区点=1617 16進=3031 シフトJIS=88AF

《音読み》 イ(

12画 艸部

区点=1617 16進=3031 シフトJIS=88AF

《音読み》 イ( )

) i〉

《訓読み》 あし

《意味》

{名}あし。草の名。水辺に自生する。形はすすきに似ている。秋の終わりに穂状の花を開く。よし。蘆ロ。葭カ。▽一束の葦を小舟にたとえることもある。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符韋イ(まるい、まるくとりまく)」。茎がまるいくだ状をなし親株を中心にまるくとりまいた形をして茂る草。

《熟語》

i〉

《訓読み》 あし

《意味》

{名}あし。草の名。水辺に自生する。形はすすきに似ている。秋の終わりに穂状の花を開く。よし。蘆ロ。葭カ。▽一束の葦を小舟にたとえることもある。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符韋イ(まるい、まるくとりまく)」。茎がまるいくだ状をなし親株を中心にまるくとりまいた形をして茂る草。

《熟語》

12画 艸部

区点=7251 16進=6853 シフトJIS=E4D1

《音読み》 カ

12画 艸部

区点=7251 16進=6853 シフトJIS=E4D1

《音読み》 カ 〉

《訓読み》 あし

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《意味》

19画 艸部

区点=7335 16進=6943 シフトJIS=E562

【芦】異体字異体字

19画 艸部

区点=7335 16進=6943 シフトJIS=E562

【芦】異体字異体字

7画 艸部

区点=1618 16進=3032 シフトJIS=88B0

《音読み》 ロ

7画 艸部

区点=1618 16進=3032 シフトJIS=88B0

《音読み》 ロ 〉

《訓読み》 あし

《意味》

〉

《訓読み》 あし

《意味》

11画 足部

区点=7671 16進=6C67 シフトJIS=E6E5

《音読み》 フ

11画 足部

区点=7671 16進=6C67 シフトJIS=E6E5

《音読み》 フ 18画 足部

区点=7708 16進=6D28 シフトJIS=E747

《音読み》 セキ

18画 足部

区点=7708 16進=6D28 シフトJIS=E747

《音読み》 セキ 〉

《訓読み》 ふむ/あし/あしうら

《意味》

〉

《訓読み》 ふむ/あし/あしうら

《意味》