複数辞典一括検索+![]()

![]()

処 ところ🔗⭐🔉

【処】

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

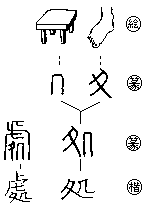

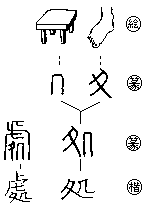

《解字》

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

5画 几部 [六年]

区点=2972 16進=3D68 シフトJIS=8F88

【處】旧字旧字

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 虍部

区点=4961 16進=515D シフトJIS=997C

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 おる(をる)/おく/ところ

《名付け》 おき・おる・さだむ・すみ・ところ・ふさ・やす

《意味》

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おる(ヲル)。ある場所に落ち着く。〈対語〉→出。〈類義語〉→居。「処世=世ニ処ル」「処女(家にいてまだ嫁にいかない娘)」「夫賢士之処世也、譬若錐之処嚢中=夫レ賢士ノ世ニ処ルヤ、譬ヘバ錐ノ嚢中ニ処ルガ若シ」〔→史記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

{動}おく。しかるべきところにおく。「何以処我=何ヲモッテ我ヲ処カン」〔→礼記〕

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}あるべき所に落ち着ける。しまつする。「処理」「処置」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

ショス{動}しかるべく決める。「処刑=刑ニ処ス」

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{名}ところ。しかるべきところ。▽去声に読む。「到処イタルトコロ」「白雲生処有人家=白雲生ズル処人家有リ」〔→杜牧〕

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

{単位}場所を数える単位。▽去声に読む。「期山東為三処=山ノ東ニ三処ト為ラント期ス」〔→史記〕

〔国〕ところ。「…したところが」という接続のことばに当てる。「候処ソウロウトコロ」

《解字》

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。処は「夂(あし)+几(だい)」。足を止めて床几ショウギに腰を落ち着ける意を示す。處は、のち音符として虎の略体「虍」を添えた形声文字。

《単語家族》

居・据と同系。また、著(ひと所に止まる)や定着の着とも縁が近い。

《類義》

→居

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

所 ところ🔗⭐🔉

【所】

8画 戸部 [三年]

区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A

《常用音訓》ショ/ところ

《音読み》 ショ

8画 戸部 [三年]

区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A

《常用音訓》ショ/ところ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈su

〈su 〉

《訓読み》 ところ/ところの/ばかり

《名付け》 ところ・ど・のぶ

《意味》

〉

《訓読み》 ところ/ところの/ばかり

《名付け》 ところ・ど・のぶ

《意味》

{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕

{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕

{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕

{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕

{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕

{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕

「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ

「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕

ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕

「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ

「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ ニ拝セズ」〔→世説〕

ニ拝セズ」〔→世説〕

「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕

「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕

「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕

「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕

「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。

「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。

{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕

{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕

「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。

〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」

《解字》

形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。

〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」

《解字》

形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 戸部 [三年]

区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A

《常用音訓》ショ/ところ

《音読み》 ショ

8画 戸部 [三年]

区点=2974 16進=3D6A シフトJIS=8F8A

《常用音訓》ショ/ところ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈su

〈su 〉

《訓読み》 ところ/ところの/ばかり

《名付け》 ところ・ど・のぶ

《意味》

〉

《訓読み》 ところ/ところの/ばかり

《名付け》 ところ・ど・のぶ

《意味》

{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕

{名}ところ。場所。また、地位。〈類義語〉→処。「住所」「居其所=ソノ所ニ居ル」〔→論語〕

{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕

{助}ところ。ある動作を受けるそのもの、そのこと、その場所などをさし示す。「所在=在ル所」「叟之所知也=叟ノ知ルトコロナリ」〔→孟子〕

{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕

{助}ところの。…するその、という修飾成分をつくる。「取舞陽所持地図=舞陽ノ持ツトコロノ地図ヲ取ル」〔→史記〕

「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ

「所以…ショイ・ユエン・モッテ…スルトコロ」とは、…するわけ・理由、…する手段、の意をあらわす。▽「ゆえん」という訓読法は、「ゆえに」のなまったもの。「此心之所以合於王者、何也=コノ心ノ王ニ合フユ ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕

ンハ、ナンゾヤ」〔→孟子〕

「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ

「所以ユエニ」とは、故に、の意をあらわす接続詞。「偸本非礼、所以不拝=偸ハモト礼ニアラズ、ユ ニ拝セズ」〔→世説〕

ニ拝セズ」〔→世説〕

「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕

「為A所B」とは、「AのBする所と為る」と読んで、だれかに何かをされる、との受身の意味をあらわす。「為盗所殺=盗ノ殺ス所ト為ル」〔→謝小娥〕

「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕

「所謂イワユル・イウトコロノ」とは、人々にそういわれるところの、との意をあらわす。「所謂大臣者以道事君不可則止=イハユル大臣ナル者ハ、道ヲモッテ君ニ事ヘ、不可ナレバスナハチ止ム」〔→論語〕

「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。

「所有アラユル」とは、おのずとそこに存在するかぎりのとの意をあらわす。▽訓読で「ゆ(ゆる)」をつけるのは「見ゆ」「泣かゆ」の「ゆ」と同じで、自発・受身の意味を含ませたもの。

{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕

{助}ばかり。数量をあらわすことばのあとにつけ、それくらい、の意をあらわす。〈同義語〉→許バカリ。「父去里所、復還曰=父去ルコト里バカリニシテ、マタ還リテ曰ハク」〔→史記〕

「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。

〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」

《解字》

形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「幾所イクバク」とは、どれくらい、の意をあらわす。〈同義語〉幾許イクバク。

〔国〕ところ。…したところ、その場合に。「門を出た所が」

《解字》

形声。「斤(おの)+音符戸」で、もと「伐木所所=木ヲ伐ルコト所所タリ」〔→詩経〕のように、木をさくさくと切り分けること。その音を借りて指示代名詞に用い、「所+動詞」の形で、…するその対称をさし示すようになった。「所欲」とは、欲するその物、「所至」とは、至るその目標地をさし示したいい方。後者の用法から、さらに場所の意を派生した。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

攸 ところ🔗⭐🔉

【攸】

7画 攴部

区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 攴部

区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 ところ

《意味》

u〉

《訓読み》 ところ

《意味》

{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕

{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕

{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕

{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕

{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」

《解字》

{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」

《解字》

会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。

《単語家族》

條(=条。細長い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。

《単語家族》

條(=条。細長い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 攴部

区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 攴部

区点=5833 16進=5A41 シフトJIS=9DBF

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 ところ

《意味》

u〉

《訓読み》 ところ

《意味》

{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕

{助}ところ。動詞の前について、その所、そのものなどをさし示すことをあらわす古代のことば。〈類義語〉→所。「攸関=関スルトコロ」「彝倫攸叙=彝倫ノ叙スルトコロ」〔→書経〕

{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕

{形}のびやかなさま。また、はるかなさま。▽悠ユウに当てた用法。「攸然而逝=攸然トシテ逝ケリ」〔→孟子〕

{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」

《解字》

{形}細く長く伸びるさま。また、固定せずにゆらゆら揺れるさま。〈類義語〉→揺。「攸乎ユウコ」

《解字》

会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。

《単語家族》

條(=条。細長い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。攸は「人+:(水のたれるさま)+攴(動詞の記号)」からなるもので、長く細く水をたらすさま。洗滌センデキの滌の原字。また、遊(たゆとう)や揺(固定せずにゆれる)などの意味にも当てて用いる。また、その音を借りて、古代の指さすことば(それ、そのもの)にも当てる。

《単語家族》

條(=条。細長い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

許 ところ🔗⭐🔉

【許】

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源に「ところ」で完全一致するの検索結果 1-4。