複数辞典一括検索+![]()

![]()

不一 フイツ🔗⭐🔉

【不一】

フイツ  イツナラズ同じでない。ふぞろい。

イツナラズ同じでない。ふぞろい。 手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』

手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』

イツナラズ同じでない。ふぞろい。

イツナラズ同じでない。ふぞろい。 手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』

手紙の末尾に書くあいさつのことば。▽一つ一つ詳しくはしるさないの意。読書を途中でやめるとき、「乙」というしるしをつけたことから。『不乙フイツ・不尽フジン・不悉フシツ・不具フグ・不宣フセン・不備フビ』

不変 フイ🔗⭐🔉

【不易】

フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」

フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」 フイ・ヤスカラズ

フイ・ヤスカラズ  容易でない。困難であること。

容易でない。困難であること。 土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。

土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。

フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」

フエキ 物事が永久にかわらないこと。『不変フヘン』「万古不易」 フイ・ヤスカラズ

フイ・ヤスカラズ  容易でない。困難であること。

容易でない。困難であること。 土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。

土地の耕作がじゅうぶんになされない。▽「易」は治。

付倚 フイ🔗⭐🔉

【付倚】

フイ =附倚。たよりにしてよりすがる。

傅育 フイク🔗⭐🔉

【傅育】

フイク そばについていて身分の高い人の子を守り育てる。

吹聴 フイチョウ🔗⭐🔉

【吹聴】

フイチョウ〔国〕人々の間にいい広める。いいふらす。

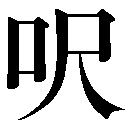

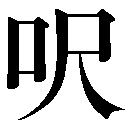

呎 フィート🔗⭐🔉

【呎】

7画 口部 〔国〕

区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6

《訓読み》 フィート

《意味》

フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。

《解字》

会意。「口+尺」。

7画 口部 〔国〕

区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6

《訓読み》 フィート

《意味》

フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。

《解字》

会意。「口+尺」。

7画 口部 〔国〕

区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6

《訓読み》 フィート

《意味》

フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。

《解字》

会意。「口+尺」。

7画 口部 〔国〕

区点=5072 16進=5268 シフトJIS=99E6

《訓読み》 フィート

《意味》

フィート。長さの単位。一フィートは一二インチで、約三〇・四センチメートル。

《解字》

会意。「口+尺」。

孚育 フイク🔗⭐🔉

【孚育】

フイク 養い育てること。『孚養フヨウ』

富溢 フウイツ🔗⭐🔉

【富溢】

フウイツ ありあまるほど金がある。『富衍フエン』

封印 フウイン🔗⭐🔉

【封印】

フウイン 封じめに印をおすこと。また、その印。

布衣 フイ🔗⭐🔉

【布衣】

フイ

フイ  一般庶民の着る麻や綿の服。

一般庶民の着る麻や綿の服。 官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕

官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕 ホイ・ホウイ〔国〕

ホイ・ホウイ〔国〕 六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。

六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。 六位以下の官吏。

六位以下の官吏。 江戸時代、武士の第四級の礼服。

江戸時代、武士の第四級の礼服。

フイ

フイ  一般庶民の着る麻や綿の服。

一般庶民の着る麻や綿の服。 官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕

官位のない人。庶民のこと。「三十在布衣=三十ニシテ布衣ニ在リ」〔→白居易〕 ホイ・ホウイ〔国〕

ホイ・ホウイ〔国〕 六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。

六位以下のものが着る無紋の狩衣カリギヌ。 六位以下の官吏。

六位以下の官吏。 江戸時代、武士の第四級の礼服。

江戸時代、武士の第四級の礼服。

布衣之交 フイノマジワリ🔗⭐🔉

【布衣之交】

フイノマジワリ〈故事〉庶民のつきあい。〔→史記〕

布衣之極 フイノキョク🔗⭐🔉

【布衣之極】

フイノキョク〈故事〉庶民としての最高の出世。〔→史記〕

府 ふ🔗⭐🔉

【府】

8画 广部 [四年]

区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

8画 广部 [四年]

区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 くら/みやこ/ふ

《名付け》 あつ・くら・もと

《意味》

〉

《訓読み》 くら/みやこ/ふ

《名付け》 あつ・くら・もと

《意味》

{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」

{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」

{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」

{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」

{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。

{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。

{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」

{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」

{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」

{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」

{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」

{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」

{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」

〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」

《解字》

会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付

《単語家族》

富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ)

{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」

〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」

《解字》

会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付

《単語家族》

富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ) 腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓)

腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓) 腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。

《類義》

→倉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。

《類義》

→倉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 广部 [四年]

区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

8画 广部 [四年]

区点=4160 16進=495C シフトJIS=957B

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 くら/みやこ/ふ

《名付け》 あつ・くら・もと

《意味》

〉

《訓読み》 くら/みやこ/ふ

《名付け》 あつ・くら・もと

《意味》

{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」

{名}くら。宝物や文書をしまう建物。〈類義語〉→庫。「府庫」「内府(宮中の金蔵)」

{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」

{名}役所。「政府」「大宰府ダザイフ」

{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。

{名}みやこ。政府のある町。また、地方政府のある町。

{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」

{名}唐から清シン代にかけての行政区画の一つ。州の上位に位置し、州・県を統轄する。「知府(府の長官)」「府治(府の行政庁のある町)」

{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」

{名}邸宅。やしき。「府君(他人の家長を尊んでいうことば)」「王府(親王の屋敷)」

{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」

{名}集まる所。「怨府エンプ(多くの人の怨ウラみの集まる所)」

{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」

〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」

《解字》

会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付

《単語家族》

富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ)

{名}胃や腸などの消化器官のこと。▽「臓腑ゾウフ」の腑に当てた用法。「六府(=六腑)」

〔国〕ふ。地方公共団体の一つ。「大阪府」

《解字》

会意兼形声。付フは、人の背に手をぴたりとひっつけるさま。府は「广(いえ)+音符付」で物をびっしりとひっつけて入れるくら。→付

《単語家族》

富フ(物をびっしり詰めこむ→とむ) 腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓)

腑フ(食べ物のはいるくらに似た内臓) 腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。

《類義》

→倉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

腐フ(肉がくさって、ぴったりひっつく)などと同系。

《類義》

→倉

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

府尹 フイン🔗⭐🔉

【府尹】

フイン 官名。府の長官。▽漢代の京兆尹ケイチョウノインに始まり、唐代には西都・東都・北都などの都市に置いた。明ミン・清シン代は特に重要な都会(応天府・順天府)の長官をいった。

怖畏 フイ🔗⭐🔉

【怖懼】

フク びくびく恐れる。『怖慴フショウ・怖畏フイ』

拊愛 フアイ🔗⭐🔉

【拊愛】

フアイ なでるようにかわいがる。〈類義語〉撫愛ブアイ。

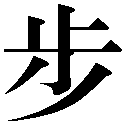

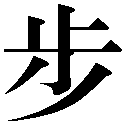

歩 ふ🔗⭐🔉

【歩】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 止部 [二年]

区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0

《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く

《音読み》 ホ

8画 止部 [二年]

区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0

《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く

《音読み》 ホ /ブ

/ブ /フ

/フ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ

《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ

《意味》

〉

《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ

《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ

《意味》

{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」

{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」

{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」

{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」

{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」

{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」

{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。

{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。

{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。

{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。

{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。

〔国〕

{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。

〔国〕 ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」

ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」 ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」

ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」 ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。

ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。 ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」

《解字》

ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」

《解字》

会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。

《単語家族》

拍(ぱたと手の面でうつ)

会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。

《単語家族》

拍(ぱたと手の面でうつ) 迫(面と面を近づける)

迫(面と面を近づける) 搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 止部 [二年]

区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0

《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く

《音読み》 ホ

8画 止部 [二年]

区点=4266 16進=4A62 シフトJIS=95E0

《常用音訓》フ/ブ/ホ/あゆ…む/ある…く

《音読み》 ホ /ブ

/ブ /フ

/フ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ

《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ

《意味》

〉

《訓読み》 あるく/あゆむ/あゆみ/はかる/ぶ/ふ

《名付け》 あゆみ・あゆむ・すすむ

《意味》

{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」

{動}あるく。あゆむ。右足と左足をふみ出してあるく。徒歩で行く。〈類義語〉→走・→進。「進歩」「歩行」

{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」

{名}あゆみ。進み方。また、運命やおかれた境遇。「学歩=歩ヲ学ブ」「地歩(達した地位)」「天歩(天体の運行のしかた)」

{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」

{動}はかる。天体のあゆみをはかる。「推歩」

{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。

{単位}長さの単位。一歩とは左足と右足をふみ出した長さのことで、手尺で計って六尺。昔の一歩は今の一三五センチにあたる。昔の一里の三百分の一。唐代以降は三百六十分の一。▽半歩(左足だけ、または右足だけをふみだした長さ)を[キ]といい、三尺。また、足をふたあしふみ出した長さ(手尺の六尺)を一歩といい、それが長さや面積の単位となった。

{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。

{単位}面積の単位。一歩は昔の一畝の十分の一。唐代以降には二百四十分の一。

{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。

〔国〕

{名}水ぎわのこと。〈同義語〉→浦ホ。

〔国〕 ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」

ぶ。もうけの割合。また、物事の優劣・勝敗などの形勢。「歩が悪い」「歩止まり」 ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」

ぶ。分配の比率や利率をあらわすときのことば。一歩は一割の十分の一。「日歩ヒブ」 ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。

ぶ。土地の面積の単位。一歩は六尺平方(約三・三平方メートル)。坪。 ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」

《解字》

ふ。将棋の駒コマの一つ。「歩兵フヒョウ」

《解字》

会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。

《単語家族》

拍(ぱたと手の面でうつ)

会意。「右の足+左の足」で、左と右の足をふみ出すことを示す。足の面を地面に近づけてぱたぱたあるくこと。

《単語家族》

拍(ぱたと手の面でうつ) 迫(面と面を近づける)

迫(面と面を近づける) 搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

搏ハク(ぱたぱたとうつ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

覆甕 フウオウ🔗⭐🔉

【覆甕】

フウオウ 著述などが世間に広まらず、その書物でかめのふたをする。重んずるほどの価値のない著述のこと。また、自分の著述の謙称。▽「漢書」揚雄伝・賛から。『覆醤フウショウ』

覆蓋 フウガイ🔗⭐🔉

【覆蓋】

フウガイ おおいかぶさる。また、おおいかぶせる。「枝枝相覆蓋=枝枝アヒ覆蓋ス」〔古楽府〕

訃音 フイン🔗⭐🔉

【訃告】

フコク 死んだというしらせ。『訃音フイン・訃報フホウ・訃信フシン・訃聞フブン』

諷詠 フウエイ🔗⭐🔉

【諷詠】

フウエイ 詩歌を節をつけてうたう。

諷意 フウイ🔗⭐🔉

【諷意】

フウイ  思っていることをそれとなく遠まわしにいう。

思っていることをそれとなく遠まわしにいう。 それとなくほのめかしていった意味。

それとなくほのめかしていった意味。

思っていることをそれとなく遠まわしにいう。

思っていることをそれとなく遠まわしにいう。 それとなくほのめかしていった意味。

それとなくほのめかしていった意味。

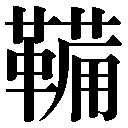

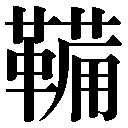

鞴 ふいごう🔗⭐🔉

【鞴】

19画 革部

区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4

《音読み》 ビ

19画 革部

区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4

《音読み》 ビ /ヒ

/ヒ /フク

/フク /ブク

/ブク /ホ

/ホ /ブ

/ブ 〈b

〈b i〉

《訓読み》 ふいごう(ふいがう)

《意味》

i〉

《訓読み》 ふいごう(ふいがう)

《意味》

{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。

{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。

{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」

{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」

{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。

《解字》

会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。

《単語家族》

服(ぴったりとくっつく)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。

《解字》

会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。

《単語家族》

服(ぴったりとくっつく)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

19画 革部

区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4

《音読み》 ビ

19画 革部

区点=8070 16進=7066 シフトJIS=E8E4

《音読み》 ビ /ヒ

/ヒ /フク

/フク /ブク

/ブク /ホ

/ホ /ブ

/ブ 〈b

〈b i〉

《訓読み》 ふいごう(ふいがう)

《意味》

i〉

《訓読み》 ふいごう(ふいがう)

《意味》

{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。

{名}飾りとして張りつけるかわ。車につけたかわの飾り。

{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」

{名}かわぶくろ。うつぼ。「鞴靫ホサイ(かわ製の矢入れ)」

{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。

《解字》

会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。

《単語家族》

服(ぴったりとくっつく)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}ふいごう(フイガウ)。ふいご。風を送りだして火をおこすかわ製のふくろ。▽訓の「ふいがう」は「吹き皮」の転じたもの。

《解字》

会意兼形声。右側の字は、ぴったりとそえる意を含む。鞴はそれを音符とし、革(かわ)を加えたもの。

《単語家族》

服(ぴったりとくっつく)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

風花 フウカ🔗⭐🔉

【風花】

フウカ  風に吹かれて散る花。

風に吹かれて散る花。 風の吹く前にみなぎりわたる霧。

風の吹く前にみなぎりわたる霧。 まだら雲。

まだら雲。

風に吹かれて散る花。

風に吹かれて散る花。 風の吹く前にみなぎりわたる霧。

風の吹く前にみなぎりわたる霧。 まだら雲。

まだら雲。

風音 フウイン🔗⭐🔉

【風信】

フウシン  風が季節の変化につれて吹くこと。

風が季節の変化につれて吹くこと。 人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。

人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。

風が季節の変化につれて吹くこと。

風が季節の変化につれて吹くこと。 人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。

人のたより。手紙。おとずれ。『風音フウイン』〈類義語〉音信。

風華 フウカ🔗⭐🔉

【風華】

フウカ  すぐれた人がらと才能。

すぐれた人がらと才能。 外見・姿の美しさ。

外見・姿の美しさ。

すぐれた人がらと才能。

すぐれた人がらと才能。 外見・姿の美しさ。

外見・姿の美しさ。

風雲 フウウン🔗⭐🔉

【風雲】

フウウン

フウウン  風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕

風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕 竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」

竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」 人の才気や行動のすぐれているたとえ。

人の才気や行動のすぐれているたとえ。 地勢が高いことのたとえ。

地勢が高いことのたとえ。 カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。

カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。

フウウン

フウウン  風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕

風と雲。「墨花五色風雲浮=墨花五色ニシテ風雲浮カブ」〔→呉偉業〕 竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」

竜が風や雲に乗って天にのぼるといわれるところから、すぐれた人物が活躍することのできる機運のたとえ。また、世の中が大きく変動しようとする形勢のたとえ。「風雲急」 人の才気や行動のすぐれているたとえ。

人の才気や行動のすぐれているたとえ。 地勢が高いことのたとえ。

地勢が高いことのたとえ。 カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。

カザグモ〔国〕強風の吹く前ぶれの雲。

風雲児 フウウンジ🔗⭐🔉

【風雲児】

フウウンジ 世の中の急変にさいして、活躍する英雄的人物。

風煙 フウエン🔗⭐🔉

【風煙】

フウエン  風と煙。風ともや。

風と煙。風ともや。 風に流れているかすみ。

風に流れているかすみ。 戦乱のたとえ。『風烟フウエン』

戦乱のたとえ。『風烟フウエン』

風と煙。風ともや。

風と煙。風ともや。 風に流れているかすみ。

風に流れているかすみ。 戦乱のたとえ。『風烟フウエン』

戦乱のたとえ。『風烟フウエン』

風雅 フウガ🔗⭐🔉

風概 フウガイ🔗⭐🔉

【風概】

フウガイ  けだかい人品。

けだかい人品。 みさお。節操。

みさお。節操。 おもむき。ようす。

おもむき。ようす。

けだかい人品。

けだかい人品。 みさお。節操。

みさお。節操。 おもむき。ようす。

おもむき。ようす。

風鳶 フウエン🔗⭐🔉

【風鳶】

フウエン 空にあげるたこ。〈類義語〉紙鳶シエン。『風箏フウソウ』

風懐 フウカイ🔗⭐🔉

【風懐】

フウカイ  風流を愛する気持ち。風流な思い。

風流を愛する気持ち。風流な思い。 ゆかしい心。

ゆかしい心。

風流を愛する気持ち。風流な思い。

風流を愛する気持ち。風流な思い。 ゆかしい心。

ゆかしい心。

風韻 フウイン🔗⭐🔉

【風韻】

フウイン  風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』

風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』 みやびやかな趣や、けだかい人がら。

みやびやかな趣や、けだかい人がら。 ゆかしい詩や文章。

ゆかしい詩や文章。

風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』

風の音。『風声フウセイ・風籟フウライ』 みやびやかな趣や、けだかい人がら。

みやびやかな趣や、けだかい人がら。 ゆかしい詩や文章。

ゆかしい詩や文章。

風偃 フウエン🔗⭐🔉

【風靡】

フウビ  風が雲や草木などを吹きなびかせる。

風が雲や草木などを吹きなびかせる。 いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』

いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』 広く流行する。

広く流行する。

風が雲や草木などを吹きなびかせる。

風が雲や草木などを吹きなびかせる。 いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』

いっせいになびき従う。服従する。『風偃フウエン』 広く流行する。

広く流行する。

馮異 フウイ🔗⭐🔉

【馮異】

フウイ〈人名〉後漢の武将。父城(河南省平頂山市)の人。字アザナは公孫。はじめ王莽オウモウに従って漢にそむいたが、のちに光武帝に属した。自分の戦功を誇らず、諸将が各自の武功を論じあうときには、常にその席を離れて、大樹の下にすわっていたという。そのため大樹将軍と呼ばれた。

馮延巳 フウエンシ🔗⭐🔉

【馮延巳】

フウエンシ〈人名〉903〜60 五代十国の南唐の文人。広陵(江蘇コウソ省江都県)の人。字アザナは正中。政治家であり、詞の作者としても有名。著に『陽春集』がある。

馮媛 フウエン🔗⭐🔉

【馮媛】

フウエン・フウショウヨ〈人名〉ショウヨは官名。前漢代、元帝の后。元帝のとき、後宮に入る。熊クマが檻オリを破って元帝に迫ったとき、身を挺テイして帝を守り、帝の寵愛チョウアイを受けた。子の興が中山王に封ぜられてから、中山太后と呼ばれた。のち、傅フ太后の計略にかかって自殺した。

麩 ふ🔗⭐🔉

【麩】

15画 麥部

区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E

【麸】異体字異体字

15画 麥部

区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E

【麸】異体字異体字

11画 麥部

区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F

《音読み》 フ

11画 麥部

区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 ふすま/ふ

《意味》

{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。

〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。

《解字》

形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。

《単語家族》

敷フ(平らにのばしひく)と同系。

〉

《訓読み》 ふすま/ふ

《意味》

{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。

〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。

《解字》

形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。

《単語家族》

敷フ(平らにのばしひく)と同系。

15画 麥部

区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E

【麸】異体字異体字

15画 麥部

区点=8347 16進=734F シフトJIS=EA6E

【麸】異体字異体字

11画 麥部

区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F

《音読み》 フ

11画 麥部

区点=8348 16進=7350 シフトJIS=EA6F

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 ふすま/ふ

《意味》

{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。

〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。

《解字》

形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。

《単語家族》

敷フ(平らにのばしひく)と同系。

〉

《訓読み》 ふすま/ふ

《意味》

{名}ふすま。小麦から麦粉をとったかす。むぎかす。

〔国〕ふ。小麦粉の麩質でつくった食品。

《解字》

形声。「麥+音符夫」で、平らに散りしく穀皮の意か。

《単語家族》

敷フ(平らにのばしひく)と同系。

黼帷 フイ🔗⭐🔉

【黼帳】

フチョウ・ホチョウ 斧オノの形をぬいとりしたとばり。『黼帷フイ・ホイ』

漢字源に「ふ」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む