複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (14)

ダダ【dada フランス・Dada イギリス】🔗⭐🔉

ダダ【dada フランス・Dada イギリス】

ダダイスム・ダダイストの略。

だ‐だいこ【大太鼓・鼉太鼓】🔗⭐🔉

だ‐だいこ【大太鼓・鼉太鼓】

①舞楽に用いる大型の太鼓。2本の桴ばちで打つ。革面の径は2メートル前後、枠の外側に火焔の装飾がある。左方・右方の舞楽で装飾・色彩などの違うものを用いる。火焔太鼓。

大太鼓

②⇒おおだいこ

②⇒おおだいこ

②⇒おおだいこ

②⇒おおだいこ

ダダイスト【dadaïste フランス】🔗⭐🔉

ダダイスト【dadaïste フランス】

ダダイスムを奉ずる人。

ダダイスム【dadaïsme フランス】🔗⭐🔉

ダダイスム【dadaïsme フランス】

(dadaはあえて無意味な語を選んだもの)第一次大戦中から戦後にかけて、チューリヒからベルリン・ケルン・パリと波及した芸術運動。既成の権威・道徳・習俗・芸術形式の一切を否定し、自発性と偶然性を尊重。意味のない音声詩・コラージュ・オブジェ・フォトモンタージュ・パフォーマンスなどを生み、20世紀芸術の源流となる。東京・ニューヨークにも伝播。略称、ダダ。

だだくさ🔗⭐🔉

だだくさ

しまりのないさま。乱雑。鶉衣「庭は落葉に任せがちなる庵の―をいふ也けり」

だだ・ける【駄駄ける】🔗⭐🔉

だだ・ける【駄駄ける】

〔自下一〕

だだをこねる。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「こりや坊主が―・けて新家の昼食」

だだっ‐こ【駄駄っ児】🔗⭐🔉

だだっ‐こ【駄駄っ児】

よくだだをこねる子。あまえてわがままをいう子。夏目漱石、明暗「何だね此人は。―ぢやあるまいし」

だだっ‐ぴろ・い【徒広い】🔗⭐🔉

だだっ‐ぴろ・い【徒広い】

〔形〕

ただやたらに広い。「―・い家」

だだ‐びろ・い【徒広い】🔗⭐🔉

だだ‐びろ・い【徒広い】

〔形〕

(→)「だだっぴろい」に同じ。

だだら‐あそび【駄駄羅遊び】🔗⭐🔉

だだら‐あそび【駄駄羅遊び】

①遊里で、金銭を浪費する遊興。→駄駄羅大尽。

②転じて、無意味なあそび。

だだら‐だいじん【駄駄羅大尽】🔗⭐🔉

だだら‐だいじん【駄駄羅大尽】

遊里で、金銭を湯水のように浪費する客。

○駄駄を捏ねるだだをこねる🔗⭐🔉

○駄駄を捏ねるだだをこねる

幼児が自分の思い通りにならないとき、泣いたりあばれたりして、わがままを言い張る。

⇒だ‐だ【駄駄】

た‐たん【他端】

他のはし。他の一方のはし。

た‐たん【多端】

①複雑で多岐にわたっていること。「多事―」

②仕事が多いこと。用向きの多いこと。忙しいこと。多忙。「―な日々」「事務―」

たたん‐がみ【畳紙】

(タタミガミの音便)

⇒たとうがみ

ただん‐ロケット【多段ロケット】

ロケットの機体を数個に分け、燃料を消費して不要となった部分を次々と切り捨てる方式のロケット。多段式ロケット。

たち

獣の臓腑。狩人はこれを尊重して山の神に捧げ、または賞味する。たつ。

たち【立】

[一]〔名〕

①立つこと。万葉集20「水鳥の―の急ぎに」

②出で立つこと。出発すること。かどで。発足。旅だち。出立。万葉集20「たちこもの―の騒きに相見てし」

③時が過ぎてゆくこと。経過。「月日の―」

④燃え尽きること。「―の早い蝋燭」

⑤釣りで、水深のこと。海立ち。

[二]〔接頭〕

動詞に冠して、語勢を強める語。「―勝まさる」「―至る」

たち【質】

①人の性質・体質。生れつき。しょう。「内気な―」

②物事の性質。品質。「―の悪いいたずら」

たち【館】

(タテとも)

①貴人・官吏などの宿泊する官舎。土佐日記「守かみの―より」

②貴人の邸宅。やかた。源氏物語明石「この浜の―に心やすくおはします」

③貴人の敬称。やかた。「御―殿」

④河川・沼沢に面する丘陵などを利用して作った、小規模のとりで。太平記3「楠が―へ行き向かつて」

たち【館】

姓氏の一つ。

⇒たち‐りゅうわん【館柳湾】

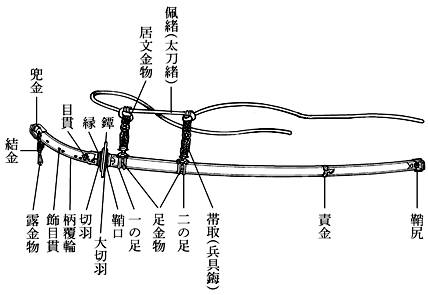

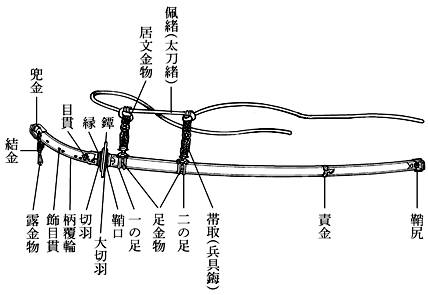

たち【大刀・太刀】

(「断ち」の意)人などを断ち切るのに用いる細長い刃物。古く用いられた直刀ちょくとうを「大刀」と表記し、平安時代以後のものを「太刀」と書く。儀仗・軍陣に用い、刃を下向きにして腰に帯びるのを例とする。

太刀

た‐ち【多知・多智】

知恵の多いこと。

たち【達】

〔接尾〕

①名詞・代名詞に接続して複数形を作り、または多くをまとめていうのに用いる。古くは主に神または貴人だけに用いた。万葉集17「玉ほこの道の神―まひはせむ吾あが思ふ君をなつかしみせよ」。伊勢物語「せうと―の守らせ給ひけるとぞ」。源氏物語夕顔「親―はやううせさせ給ひき」。土佐日記「をとこ―の心なぐさめに」。「私―」「子供―」

②複数の意が薄れ、軽い敬意を表す。源氏物語花宴「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうと―にこそはあらめ」

→ども→ら

だち

仲間・友達をいう俗語。

だち【立ち】

〔接尾〕

①ある語に添えて出生地または立身した最初の身分を示す。平家物語9「この馬は信濃国井上―にてありければ」

②出発すること。「七つ―」

③車につける牛馬または船の艪などの数に添える語。だて。「八梃―の船」

④名詞に付いて、その作りのさまを示す。「目鼻―」「顔―」

たち‐あい【立会・立合】‥アヒ

①たちあうこと。特に、後日の証拠のため、その場に臨席すること。また、その人。

②江戸幕府の評定所の定期会合の一つ。毎月6・14・25日に三奉行・大目付・目付が出席し評議する。式日寄合に対する。

③取引所で売買取引を行うこと。

④能などで数人が一緒に演ずること。1番の中で相舞する場合(弓矢立合・船立合)と1番ずつ競演する場合とがあった。

⑤相撲で、双方が仕切りから立ち上がること。

◇ふつう3は「立会」、4・5は「立合」と書く。

⇒たちあい‐えんぜつ【立会演説】

⇒たちあいがい‐とりひき【立会外取引】

⇒たちあい‐じょう【立会場】

⇒たちあい‐ていし【立会停止】

⇒たちあい‐にん【立会人】

たちあい‐えんぜつ【立会演説】‥アヒ‥

互いに異なる意見の是非を公衆に判断させるために、同じ場所で順次に行う演説。特に各種選挙において行われる。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあいがい‐とりひき【立会外取引】‥アヒグワイ‥

金融商品取引所の立会時間外に、同所の電子取引システムを利用して行われる売買取引。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐じょう【立会場】‥アヒヂヤウ

取引所内の売買取引を行う場所。場。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐ていし【立会停止】‥アヒ‥

取引所で、相場に極端な上下があって不穏当な売買の行われるおそれのある時、秩序維持のため一時立会を停止すること。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐にん【立会人】‥アヒ‥

後日の証拠にするために、その場に立ち会う人。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たち‐あ・う【立ち合う・立ち会う】‥アフ

〔自五〕

①双方から行き合う。互いに出合う。万葉集6「川波の―・ふ郷と」

②双方が勝負を争いまたは格闘する。「正々堂々と―・え」

③その場に居合わせる。また、証人としてその場に出る。「臨終に―・う」

④監督または検証などのため、その場に臨む。

◇2は、ふつう「立ち合う」、3・4は、多く「立ち会う」と書く。

たち‐あおい【立葵】‥アフヒ

①アオイ科の観賞用多年草。アジア原産。高さ2メートル、葉は心臓形で、縁は5〜7に浅裂、葉面に皺しわがある。春夏の頃、葉腋に紅・白・紫などの美花を開く。園芸品種が多い。単にアオイとも呼ぶ。ハナアオイ。ツユアオイ。ホリホック。蜀葵。〈[季]夏〉

タチアオイ

撮影:関戸 勇

た‐ち【多知・多智】

知恵の多いこと。

たち【達】

〔接尾〕

①名詞・代名詞に接続して複数形を作り、または多くをまとめていうのに用いる。古くは主に神または貴人だけに用いた。万葉集17「玉ほこの道の神―まひはせむ吾あが思ふ君をなつかしみせよ」。伊勢物語「せうと―の守らせ給ひけるとぞ」。源氏物語夕顔「親―はやううせさせ給ひき」。土佐日記「をとこ―の心なぐさめに」。「私―」「子供―」

②複数の意が薄れ、軽い敬意を表す。源氏物語花宴「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうと―にこそはあらめ」

→ども→ら

だち

仲間・友達をいう俗語。

だち【立ち】

〔接尾〕

①ある語に添えて出生地または立身した最初の身分を示す。平家物語9「この馬は信濃国井上―にてありければ」

②出発すること。「七つ―」

③車につける牛馬または船の艪などの数に添える語。だて。「八梃―の船」

④名詞に付いて、その作りのさまを示す。「目鼻―」「顔―」

たち‐あい【立会・立合】‥アヒ

①たちあうこと。特に、後日の証拠のため、その場に臨席すること。また、その人。

②江戸幕府の評定所の定期会合の一つ。毎月6・14・25日に三奉行・大目付・目付が出席し評議する。式日寄合に対する。

③取引所で売買取引を行うこと。

④能などで数人が一緒に演ずること。1番の中で相舞する場合(弓矢立合・船立合)と1番ずつ競演する場合とがあった。

⑤相撲で、双方が仕切りから立ち上がること。

◇ふつう3は「立会」、4・5は「立合」と書く。

⇒たちあい‐えんぜつ【立会演説】

⇒たちあいがい‐とりひき【立会外取引】

⇒たちあい‐じょう【立会場】

⇒たちあい‐ていし【立会停止】

⇒たちあい‐にん【立会人】

たちあい‐えんぜつ【立会演説】‥アヒ‥

互いに異なる意見の是非を公衆に判断させるために、同じ場所で順次に行う演説。特に各種選挙において行われる。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあいがい‐とりひき【立会外取引】‥アヒグワイ‥

金融商品取引所の立会時間外に、同所の電子取引システムを利用して行われる売買取引。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐じょう【立会場】‥アヒヂヤウ

取引所内の売買取引を行う場所。場。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐ていし【立会停止】‥アヒ‥

取引所で、相場に極端な上下があって不穏当な売買の行われるおそれのある時、秩序維持のため一時立会を停止すること。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐にん【立会人】‥アヒ‥

後日の証拠にするために、その場に立ち会う人。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たち‐あ・う【立ち合う・立ち会う】‥アフ

〔自五〕

①双方から行き合う。互いに出合う。万葉集6「川波の―・ふ郷と」

②双方が勝負を争いまたは格闘する。「正々堂々と―・え」

③その場に居合わせる。また、証人としてその場に出る。「臨終に―・う」

④監督または検証などのため、その場に臨む。

◇2は、ふつう「立ち合う」、3・4は、多く「立ち会う」と書く。

たち‐あおい【立葵】‥アフヒ

①アオイ科の観賞用多年草。アジア原産。高さ2メートル、葉は心臓形で、縁は5〜7に浅裂、葉面に皺しわがある。春夏の頃、葉腋に紅・白・紫などの美花を開く。園芸品種が多い。単にアオイとも呼ぶ。ハナアオイ。ツユアオイ。ホリホック。蜀葵。〈[季]夏〉

タチアオイ

撮影:関戸 勇

②エンレイソウの別称。

③紋所の名。茎のある葵の葉3個を杉形すぎなりに立てたもの。→葵(図)

たち‐あかし【立明し】

地上に立ててともすたいまつ。たてあかし。紫式部日記「―の光の心もとなければ」

たち‐あか・す【立ち明かす】

〔自五〕

立ったままで夜をあかす。枕草子76「ゐるべきやうもなくて―・すもなほをかしげなるに」

たち‐あがり【立ち上り】

①たちあがること。

②動作を起こし始めたところ。でばな。「―を攻める」

たち‐あがり【裁ち上り】

衣服地の裁ち終わったこと。また、その出来ばえ。

たち‐あか・る【立ち別る】

〔自下二〕

その所を去る。別れ別れになる。たちわかる。源氏物語胡蝶「せちにとどめ給へば、え―・れ給はで」

たち‐あが・る【立ち上がる】

〔自五〕

①坐ったり寝たりしていた姿勢から立つ。身を起こす。まっすぐ立つ。源氏物語葵「大臣おとどはえ―・り給はず」

②(毛などが)さか立つ。枕草子218「うるはし髪持たらん人も、みな―・りぬべき心地すれ」

③苦しい状態から勢いをもり返す。「災害の痛手から―・る」

④行動をおこす。物事を始める。「反対運動に―・る」「新しいプロジェクトが―・る」

⑤相撲で、仕切りから戦いに入る。

⑥電子機器のシステムが起動する。

たち‐あげ【立ち上げ】

①コンピューターなどを起動させること。

②組織や企画を新しく始めること。

たち‐あ・げる【立ち上げる】

〔他下一〕

①機械を稼働できる状態にする。特にコンピューターにいう。

②組織・企業などを新しく始める。「新事業を―・げる」

たち‐あらわ・れる【立ち現れる・立ち顕れる】‥アラハレル

〔自下一〕[文]たちあらは・る(下二)

目の前に、はっきりと姿を現す。

たち‐あるき【立ち歩き】

①立つことと歩くこと。

②立って歩くこと。

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ

①たつこととすわること。日常の動作。今昔物語集14「老いたる狗いぬ、仏前にありて音こえを高く吼ほえて―に仏を礼拝す」

②立ち現れてとどまること。雨月物語1「千里に雲の―もなく」

⇒たちい‐の‐ひと【立ち居の人】

⇒たちい‐ふるまい【立居振舞】

たち‐いえ【建ち家】‥イヘ

建っているいえ。たてや。

たち‐い・ず【立ち出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①立って出て行く。たち去る。源氏物語葵「あからさまに―・で侍るにつけても」

②出て来る。現れ出る。源氏物語行幸「西の対の姫君も―・で給へり」

たち‐いた【裁ち板】

裁ち物をする時に、台として用いる板。たちものいた。

たち‐いた・る【立ち至る・立ち到る】

(「たち」は接頭語)〔自五〕

物事が重大・深刻な状況になる。「事ここに―・れば」

たちい‐の‐ひと【立ち居の人】‥ヰ‥

多くの人。狂言、鱸庖丁「家をも継がうずる程の人が鱸に打身食べうなんどといひて、―に笑はれ給ふな」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たちい‐ふるまい【立居振舞】‥ヰ‥マヒ

立ったりすわったりする動作。からだのこなし。「―に気を配る」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たち‐いり【立入り】

①たちいること。「―禁止」

②堂上家に親しく出入りすること。また、その人。

③江戸時代、大坂の蔵屋敷に出入りする蔵元・掛屋かけやその他の町人の総称。

⇒たちいり‐けんさ【立入り検査】

たちいり【立入】

姓氏の一つ。

⇒たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

たちいり‐けんさ【立入り検査】

行政機関の職員が、行政法規遵守の確認のため、事務所などに立ち入り、帳簿・設備などを検査すること。臨検検査。

⇒たち‐いり【立入り】

たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

⇒たてりそうけい

⇒たちいり【立入】

たち‐い・る【立ち入る】

〔自五〕

①ある場所にはいる。「校庭に―・ることを禁ず」

②事柄の深いところまではいりこむ。「―・って言えば」

③他人の領分にかかわる。また、干渉する。「他人の私生活に―・る」

たち・いる【立ち居る】‥ヰル

〔自上一〕

①立ったりすわったりする。宇津保物語俊蔭「俊蔭―・ゐ拝む」

②立っている。雲などが、浮かんでいる。伊勢物語「中空に―・ゐる雲のあともなく」

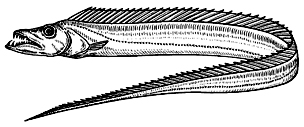

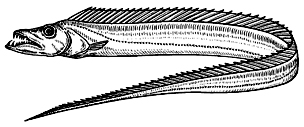

たち‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオ科の海産の硬骨魚。体は極めて長く側扁し、全長1.5メートル、太刀状・リボン状。全体銀白色。背びれは1基で頭の後方から尾端まで届き、腹びれ・尾びれはない。食用。体表面のグアニンは模造真珠の原料。たちのうお。〈[季]秋〉。日葡辞書「タチウヲ、また、タチイヲ」

たちうお

②エンレイソウの別称。

③紋所の名。茎のある葵の葉3個を杉形すぎなりに立てたもの。→葵(図)

たち‐あかし【立明し】

地上に立ててともすたいまつ。たてあかし。紫式部日記「―の光の心もとなければ」

たち‐あか・す【立ち明かす】

〔自五〕

立ったままで夜をあかす。枕草子76「ゐるべきやうもなくて―・すもなほをかしげなるに」

たち‐あがり【立ち上り】

①たちあがること。

②動作を起こし始めたところ。でばな。「―を攻める」

たち‐あがり【裁ち上り】

衣服地の裁ち終わったこと。また、その出来ばえ。

たち‐あか・る【立ち別る】

〔自下二〕

その所を去る。別れ別れになる。たちわかる。源氏物語胡蝶「せちにとどめ給へば、え―・れ給はで」

たち‐あが・る【立ち上がる】

〔自五〕

①坐ったり寝たりしていた姿勢から立つ。身を起こす。まっすぐ立つ。源氏物語葵「大臣おとどはえ―・り給はず」

②(毛などが)さか立つ。枕草子218「うるはし髪持たらん人も、みな―・りぬべき心地すれ」

③苦しい状態から勢いをもり返す。「災害の痛手から―・る」

④行動をおこす。物事を始める。「反対運動に―・る」「新しいプロジェクトが―・る」

⑤相撲で、仕切りから戦いに入る。

⑥電子機器のシステムが起動する。

たち‐あげ【立ち上げ】

①コンピューターなどを起動させること。

②組織や企画を新しく始めること。

たち‐あ・げる【立ち上げる】

〔他下一〕

①機械を稼働できる状態にする。特にコンピューターにいう。

②組織・企業などを新しく始める。「新事業を―・げる」

たち‐あらわ・れる【立ち現れる・立ち顕れる】‥アラハレル

〔自下一〕[文]たちあらは・る(下二)

目の前に、はっきりと姿を現す。

たち‐あるき【立ち歩き】

①立つことと歩くこと。

②立って歩くこと。

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ

①たつこととすわること。日常の動作。今昔物語集14「老いたる狗いぬ、仏前にありて音こえを高く吼ほえて―に仏を礼拝す」

②立ち現れてとどまること。雨月物語1「千里に雲の―もなく」

⇒たちい‐の‐ひと【立ち居の人】

⇒たちい‐ふるまい【立居振舞】

たち‐いえ【建ち家】‥イヘ

建っているいえ。たてや。

たち‐い・ず【立ち出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①立って出て行く。たち去る。源氏物語葵「あからさまに―・で侍るにつけても」

②出て来る。現れ出る。源氏物語行幸「西の対の姫君も―・で給へり」

たち‐いた【裁ち板】

裁ち物をする時に、台として用いる板。たちものいた。

たち‐いた・る【立ち至る・立ち到る】

(「たち」は接頭語)〔自五〕

物事が重大・深刻な状況になる。「事ここに―・れば」

たちい‐の‐ひと【立ち居の人】‥ヰ‥

多くの人。狂言、鱸庖丁「家をも継がうずる程の人が鱸に打身食べうなんどといひて、―に笑はれ給ふな」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たちい‐ふるまい【立居振舞】‥ヰ‥マヒ

立ったりすわったりする動作。からだのこなし。「―に気を配る」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たち‐いり【立入り】

①たちいること。「―禁止」

②堂上家に親しく出入りすること。また、その人。

③江戸時代、大坂の蔵屋敷に出入りする蔵元・掛屋かけやその他の町人の総称。

⇒たちいり‐けんさ【立入り検査】

たちいり【立入】

姓氏の一つ。

⇒たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

たちいり‐けんさ【立入り検査】

行政機関の職員が、行政法規遵守の確認のため、事務所などに立ち入り、帳簿・設備などを検査すること。臨検検査。

⇒たち‐いり【立入り】

たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

⇒たてりそうけい

⇒たちいり【立入】

たち‐い・る【立ち入る】

〔自五〕

①ある場所にはいる。「校庭に―・ることを禁ず」

②事柄の深いところまではいりこむ。「―・って言えば」

③他人の領分にかかわる。また、干渉する。「他人の私生活に―・る」

たち・いる【立ち居る】‥ヰル

〔自上一〕

①立ったりすわったりする。宇津保物語俊蔭「俊蔭―・ゐ拝む」

②立っている。雲などが、浮かんでいる。伊勢物語「中空に―・ゐる雲のあともなく」

たち‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオ科の海産の硬骨魚。体は極めて長く側扁し、全長1.5メートル、太刀状・リボン状。全体銀白色。背びれは1基で頭の後方から尾端まで届き、腹びれ・尾びれはない。食用。体表面のグアニンは模造真珠の原料。たちのうお。〈[季]秋〉。日葡辞書「タチウヲ、また、タチイヲ」

たちうお

たち‐うき【立浮】

水府流の浮身の技。水中に身体をまっすぐに立てて浮かぶ。

たち‐うごき【立ち動き】

立つことと動くこと。また、立って働くこと。たちはたらき。宇津保物語国譲下「―もし侍らぬを」

たち‐うす【立臼】

餅などをつく臼。たてうす。

⇒立臼に菰

たち‐うき【立浮】

水府流の浮身の技。水中に身体をまっすぐに立てて浮かぶ。

たち‐うごき【立ち動き】

立つことと動くこと。また、立って働くこと。たちはたらき。宇津保物語国譲下「―もし侍らぬを」

たち‐うす【立臼】

餅などをつく臼。たてうす。

⇒立臼に菰

た‐ち【多知・多智】

知恵の多いこと。

たち【達】

〔接尾〕

①名詞・代名詞に接続して複数形を作り、または多くをまとめていうのに用いる。古くは主に神または貴人だけに用いた。万葉集17「玉ほこの道の神―まひはせむ吾あが思ふ君をなつかしみせよ」。伊勢物語「せうと―の守らせ給ひけるとぞ」。源氏物語夕顔「親―はやううせさせ給ひき」。土佐日記「をとこ―の心なぐさめに」。「私―」「子供―」

②複数の意が薄れ、軽い敬意を表す。源氏物語花宴「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうと―にこそはあらめ」

→ども→ら

だち

仲間・友達をいう俗語。

だち【立ち】

〔接尾〕

①ある語に添えて出生地または立身した最初の身分を示す。平家物語9「この馬は信濃国井上―にてありければ」

②出発すること。「七つ―」

③車につける牛馬または船の艪などの数に添える語。だて。「八梃―の船」

④名詞に付いて、その作りのさまを示す。「目鼻―」「顔―」

たち‐あい【立会・立合】‥アヒ

①たちあうこと。特に、後日の証拠のため、その場に臨席すること。また、その人。

②江戸幕府の評定所の定期会合の一つ。毎月6・14・25日に三奉行・大目付・目付が出席し評議する。式日寄合に対する。

③取引所で売買取引を行うこと。

④能などで数人が一緒に演ずること。1番の中で相舞する場合(弓矢立合・船立合)と1番ずつ競演する場合とがあった。

⑤相撲で、双方が仕切りから立ち上がること。

◇ふつう3は「立会」、4・5は「立合」と書く。

⇒たちあい‐えんぜつ【立会演説】

⇒たちあいがい‐とりひき【立会外取引】

⇒たちあい‐じょう【立会場】

⇒たちあい‐ていし【立会停止】

⇒たちあい‐にん【立会人】

たちあい‐えんぜつ【立会演説】‥アヒ‥

互いに異なる意見の是非を公衆に判断させるために、同じ場所で順次に行う演説。特に各種選挙において行われる。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあいがい‐とりひき【立会外取引】‥アヒグワイ‥

金融商品取引所の立会時間外に、同所の電子取引システムを利用して行われる売買取引。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐じょう【立会場】‥アヒヂヤウ

取引所内の売買取引を行う場所。場。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐ていし【立会停止】‥アヒ‥

取引所で、相場に極端な上下があって不穏当な売買の行われるおそれのある時、秩序維持のため一時立会を停止すること。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐にん【立会人】‥アヒ‥

後日の証拠にするために、その場に立ち会う人。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たち‐あ・う【立ち合う・立ち会う】‥アフ

〔自五〕

①双方から行き合う。互いに出合う。万葉集6「川波の―・ふ郷と」

②双方が勝負を争いまたは格闘する。「正々堂々と―・え」

③その場に居合わせる。また、証人としてその場に出る。「臨終に―・う」

④監督または検証などのため、その場に臨む。

◇2は、ふつう「立ち合う」、3・4は、多く「立ち会う」と書く。

たち‐あおい【立葵】‥アフヒ

①アオイ科の観賞用多年草。アジア原産。高さ2メートル、葉は心臓形で、縁は5〜7に浅裂、葉面に皺しわがある。春夏の頃、葉腋に紅・白・紫などの美花を開く。園芸品種が多い。単にアオイとも呼ぶ。ハナアオイ。ツユアオイ。ホリホック。蜀葵。〈[季]夏〉

タチアオイ

撮影:関戸 勇

た‐ち【多知・多智】

知恵の多いこと。

たち【達】

〔接尾〕

①名詞・代名詞に接続して複数形を作り、または多くをまとめていうのに用いる。古くは主に神または貴人だけに用いた。万葉集17「玉ほこの道の神―まひはせむ吾あが思ふ君をなつかしみせよ」。伊勢物語「せうと―の守らせ給ひけるとぞ」。源氏物語夕顔「親―はやううせさせ給ひき」。土佐日記「をとこ―の心なぐさめに」。「私―」「子供―」

②複数の意が薄れ、軽い敬意を表す。源氏物語花宴「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうと―にこそはあらめ」

→ども→ら

だち

仲間・友達をいう俗語。

だち【立ち】

〔接尾〕

①ある語に添えて出生地または立身した最初の身分を示す。平家物語9「この馬は信濃国井上―にてありければ」

②出発すること。「七つ―」

③車につける牛馬または船の艪などの数に添える語。だて。「八梃―の船」

④名詞に付いて、その作りのさまを示す。「目鼻―」「顔―」

たち‐あい【立会・立合】‥アヒ

①たちあうこと。特に、後日の証拠のため、その場に臨席すること。また、その人。

②江戸幕府の評定所の定期会合の一つ。毎月6・14・25日に三奉行・大目付・目付が出席し評議する。式日寄合に対する。

③取引所で売買取引を行うこと。

④能などで数人が一緒に演ずること。1番の中で相舞する場合(弓矢立合・船立合)と1番ずつ競演する場合とがあった。

⑤相撲で、双方が仕切りから立ち上がること。

◇ふつう3は「立会」、4・5は「立合」と書く。

⇒たちあい‐えんぜつ【立会演説】

⇒たちあいがい‐とりひき【立会外取引】

⇒たちあい‐じょう【立会場】

⇒たちあい‐ていし【立会停止】

⇒たちあい‐にん【立会人】

たちあい‐えんぜつ【立会演説】‥アヒ‥

互いに異なる意見の是非を公衆に判断させるために、同じ場所で順次に行う演説。特に各種選挙において行われる。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあいがい‐とりひき【立会外取引】‥アヒグワイ‥

金融商品取引所の立会時間外に、同所の電子取引システムを利用して行われる売買取引。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐じょう【立会場】‥アヒヂヤウ

取引所内の売買取引を行う場所。場。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐ていし【立会停止】‥アヒ‥

取引所で、相場に極端な上下があって不穏当な売買の行われるおそれのある時、秩序維持のため一時立会を停止すること。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たちあい‐にん【立会人】‥アヒ‥

後日の証拠にするために、その場に立ち会う人。

⇒たち‐あい【立会・立合】

たち‐あ・う【立ち合う・立ち会う】‥アフ

〔自五〕

①双方から行き合う。互いに出合う。万葉集6「川波の―・ふ郷と」

②双方が勝負を争いまたは格闘する。「正々堂々と―・え」

③その場に居合わせる。また、証人としてその場に出る。「臨終に―・う」

④監督または検証などのため、その場に臨む。

◇2は、ふつう「立ち合う」、3・4は、多く「立ち会う」と書く。

たち‐あおい【立葵】‥アフヒ

①アオイ科の観賞用多年草。アジア原産。高さ2メートル、葉は心臓形で、縁は5〜7に浅裂、葉面に皺しわがある。春夏の頃、葉腋に紅・白・紫などの美花を開く。園芸品種が多い。単にアオイとも呼ぶ。ハナアオイ。ツユアオイ。ホリホック。蜀葵。〈[季]夏〉

タチアオイ

撮影:関戸 勇

②エンレイソウの別称。

③紋所の名。茎のある葵の葉3個を杉形すぎなりに立てたもの。→葵(図)

たち‐あかし【立明し】

地上に立ててともすたいまつ。たてあかし。紫式部日記「―の光の心もとなければ」

たち‐あか・す【立ち明かす】

〔自五〕

立ったままで夜をあかす。枕草子76「ゐるべきやうもなくて―・すもなほをかしげなるに」

たち‐あがり【立ち上り】

①たちあがること。

②動作を起こし始めたところ。でばな。「―を攻める」

たち‐あがり【裁ち上り】

衣服地の裁ち終わったこと。また、その出来ばえ。

たち‐あか・る【立ち別る】

〔自下二〕

その所を去る。別れ別れになる。たちわかる。源氏物語胡蝶「せちにとどめ給へば、え―・れ給はで」

たち‐あが・る【立ち上がる】

〔自五〕

①坐ったり寝たりしていた姿勢から立つ。身を起こす。まっすぐ立つ。源氏物語葵「大臣おとどはえ―・り給はず」

②(毛などが)さか立つ。枕草子218「うるはし髪持たらん人も、みな―・りぬべき心地すれ」

③苦しい状態から勢いをもり返す。「災害の痛手から―・る」

④行動をおこす。物事を始める。「反対運動に―・る」「新しいプロジェクトが―・る」

⑤相撲で、仕切りから戦いに入る。

⑥電子機器のシステムが起動する。

たち‐あげ【立ち上げ】

①コンピューターなどを起動させること。

②組織や企画を新しく始めること。

たち‐あ・げる【立ち上げる】

〔他下一〕

①機械を稼働できる状態にする。特にコンピューターにいう。

②組織・企業などを新しく始める。「新事業を―・げる」

たち‐あらわ・れる【立ち現れる・立ち顕れる】‥アラハレル

〔自下一〕[文]たちあらは・る(下二)

目の前に、はっきりと姿を現す。

たち‐あるき【立ち歩き】

①立つことと歩くこと。

②立って歩くこと。

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ

①たつこととすわること。日常の動作。今昔物語集14「老いたる狗いぬ、仏前にありて音こえを高く吼ほえて―に仏を礼拝す」

②立ち現れてとどまること。雨月物語1「千里に雲の―もなく」

⇒たちい‐の‐ひと【立ち居の人】

⇒たちい‐ふるまい【立居振舞】

たち‐いえ【建ち家】‥イヘ

建っているいえ。たてや。

たち‐い・ず【立ち出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①立って出て行く。たち去る。源氏物語葵「あからさまに―・で侍るにつけても」

②出て来る。現れ出る。源氏物語行幸「西の対の姫君も―・で給へり」

たち‐いた【裁ち板】

裁ち物をする時に、台として用いる板。たちものいた。

たち‐いた・る【立ち至る・立ち到る】

(「たち」は接頭語)〔自五〕

物事が重大・深刻な状況になる。「事ここに―・れば」

たちい‐の‐ひと【立ち居の人】‥ヰ‥

多くの人。狂言、鱸庖丁「家をも継がうずる程の人が鱸に打身食べうなんどといひて、―に笑はれ給ふな」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たちい‐ふるまい【立居振舞】‥ヰ‥マヒ

立ったりすわったりする動作。からだのこなし。「―に気を配る」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たち‐いり【立入り】

①たちいること。「―禁止」

②堂上家に親しく出入りすること。また、その人。

③江戸時代、大坂の蔵屋敷に出入りする蔵元・掛屋かけやその他の町人の総称。

⇒たちいり‐けんさ【立入り検査】

たちいり【立入】

姓氏の一つ。

⇒たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

たちいり‐けんさ【立入り検査】

行政機関の職員が、行政法規遵守の確認のため、事務所などに立ち入り、帳簿・設備などを検査すること。臨検検査。

⇒たち‐いり【立入り】

たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

⇒たてりそうけい

⇒たちいり【立入】

たち‐い・る【立ち入る】

〔自五〕

①ある場所にはいる。「校庭に―・ることを禁ず」

②事柄の深いところまではいりこむ。「―・って言えば」

③他人の領分にかかわる。また、干渉する。「他人の私生活に―・る」

たち・いる【立ち居る】‥ヰル

〔自上一〕

①立ったりすわったりする。宇津保物語俊蔭「俊蔭―・ゐ拝む」

②立っている。雲などが、浮かんでいる。伊勢物語「中空に―・ゐる雲のあともなく」

たち‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオ科の海産の硬骨魚。体は極めて長く側扁し、全長1.5メートル、太刀状・リボン状。全体銀白色。背びれは1基で頭の後方から尾端まで届き、腹びれ・尾びれはない。食用。体表面のグアニンは模造真珠の原料。たちのうお。〈[季]秋〉。日葡辞書「タチウヲ、また、タチイヲ」

たちうお

②エンレイソウの別称。

③紋所の名。茎のある葵の葉3個を杉形すぎなりに立てたもの。→葵(図)

たち‐あかし【立明し】

地上に立ててともすたいまつ。たてあかし。紫式部日記「―の光の心もとなければ」

たち‐あか・す【立ち明かす】

〔自五〕

立ったままで夜をあかす。枕草子76「ゐるべきやうもなくて―・すもなほをかしげなるに」

たち‐あがり【立ち上り】

①たちあがること。

②動作を起こし始めたところ。でばな。「―を攻める」

たち‐あがり【裁ち上り】

衣服地の裁ち終わったこと。また、その出来ばえ。

たち‐あか・る【立ち別る】

〔自下二〕

その所を去る。別れ別れになる。たちわかる。源氏物語胡蝶「せちにとどめ給へば、え―・れ給はで」

たち‐あが・る【立ち上がる】

〔自五〕

①坐ったり寝たりしていた姿勢から立つ。身を起こす。まっすぐ立つ。源氏物語葵「大臣おとどはえ―・り給はず」

②(毛などが)さか立つ。枕草子218「うるはし髪持たらん人も、みな―・りぬべき心地すれ」

③苦しい状態から勢いをもり返す。「災害の痛手から―・る」

④行動をおこす。物事を始める。「反対運動に―・る」「新しいプロジェクトが―・る」

⑤相撲で、仕切りから戦いに入る。

⑥電子機器のシステムが起動する。

たち‐あげ【立ち上げ】

①コンピューターなどを起動させること。

②組織や企画を新しく始めること。

たち‐あ・げる【立ち上げる】

〔他下一〕

①機械を稼働できる状態にする。特にコンピューターにいう。

②組織・企業などを新しく始める。「新事業を―・げる」

たち‐あらわ・れる【立ち現れる・立ち顕れる】‥アラハレル

〔自下一〕[文]たちあらは・る(下二)

目の前に、はっきりと姿を現す。

たち‐あるき【立ち歩き】

①立つことと歩くこと。

②立って歩くこと。

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ

①たつこととすわること。日常の動作。今昔物語集14「老いたる狗いぬ、仏前にありて音こえを高く吼ほえて―に仏を礼拝す」

②立ち現れてとどまること。雨月物語1「千里に雲の―もなく」

⇒たちい‐の‐ひと【立ち居の人】

⇒たちい‐ふるまい【立居振舞】

たち‐いえ【建ち家】‥イヘ

建っているいえ。たてや。

たち‐い・ず【立ち出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①立って出て行く。たち去る。源氏物語葵「あからさまに―・で侍るにつけても」

②出て来る。現れ出る。源氏物語行幸「西の対の姫君も―・で給へり」

たち‐いた【裁ち板】

裁ち物をする時に、台として用いる板。たちものいた。

たち‐いた・る【立ち至る・立ち到る】

(「たち」は接頭語)〔自五〕

物事が重大・深刻な状況になる。「事ここに―・れば」

たちい‐の‐ひと【立ち居の人】‥ヰ‥

多くの人。狂言、鱸庖丁「家をも継がうずる程の人が鱸に打身食べうなんどといひて、―に笑はれ給ふな」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たちい‐ふるまい【立居振舞】‥ヰ‥マヒ

立ったりすわったりする動作。からだのこなし。「―に気を配る」

⇒たち‐い【立ち居・起居】

たち‐いり【立入り】

①たちいること。「―禁止」

②堂上家に親しく出入りすること。また、その人。

③江戸時代、大坂の蔵屋敷に出入りする蔵元・掛屋かけやその他の町人の総称。

⇒たちいり‐けんさ【立入り検査】

たちいり【立入】

姓氏の一つ。

⇒たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

たちいり‐けんさ【立入り検査】

行政機関の職員が、行政法規遵守の確認のため、事務所などに立ち入り、帳簿・設備などを検査すること。臨検検査。

⇒たち‐いり【立入り】

たちいり‐むねつぐ【立入宗継】

⇒たてりそうけい

⇒たちいり【立入】

たち‐い・る【立ち入る】

〔自五〕

①ある場所にはいる。「校庭に―・ることを禁ず」

②事柄の深いところまではいりこむ。「―・って言えば」

③他人の領分にかかわる。また、干渉する。「他人の私生活に―・る」

たち・いる【立ち居る】‥ヰル

〔自上一〕

①立ったりすわったりする。宇津保物語俊蔭「俊蔭―・ゐ拝む」

②立っている。雲などが、浮かんでいる。伊勢物語「中空に―・ゐる雲のあともなく」

たち‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオ科の海産の硬骨魚。体は極めて長く側扁し、全長1.5メートル、太刀状・リボン状。全体銀白色。背びれは1基で頭の後方から尾端まで届き、腹びれ・尾びれはない。食用。体表面のグアニンは模造真珠の原料。たちのうお。〈[季]秋〉。日葡辞書「タチウヲ、また、タチイヲ」

たちうお

たち‐うき【立浮】

水府流の浮身の技。水中に身体をまっすぐに立てて浮かぶ。

たち‐うごき【立ち動き】

立つことと動くこと。また、立って働くこと。たちはたらき。宇津保物語国譲下「―もし侍らぬを」

たち‐うす【立臼】

餅などをつく臼。たてうす。

⇒立臼に菰

たち‐うき【立浮】

水府流の浮身の技。水中に身体をまっすぐに立てて浮かぶ。

たち‐うごき【立ち動き】

立つことと動くこと。また、立って働くこと。たちはたらき。宇津保物語国譲下「―もし侍らぬを」

たち‐うす【立臼】

餅などをつく臼。たてうす。

⇒立臼に菰

大辞林の検索結果 (53)

だだ【駄駄】🔗⭐🔉

だだ [1] 【駄駄】

〔「駄駄」は当て字〕

子供が甘えてわがままを言うこと。「―を言う」

ダダ (フランス) dada

(フランス) dada 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ダダ [1]  (フランス) dada

(フランス) dada (1)ダダイスムの略。

(2)ダダイストの略。

(1)ダダイスムの略。

(2)ダダイストの略。

(フランス) dada

(フランス) dada (1)ダダイスムの略。

(2)ダダイストの略。

(1)ダダイスムの略。

(2)ダダイストの略。

たたい-にんしん【多胎妊娠】🔗⭐🔉

たたい-にんしん [4] 【多胎妊娠】

二人以上の胎児を同時に妊娠すること。胎児の数により双胎・品胎・四胎妊娠などと呼ぶ。

だ-だいこ【大太鼓】🔗⭐🔉

だ-だいこ [2] 【大太鼓】

舞楽で用いる大形の太鼓。鼓皮の直径約2メートルの締め太鼓。周囲に火炎の模様の装飾をつけ,頂に左方のものは日輪,右方のものは月輪をつける。二本の桴(バチ)で立って打つ。火焔太鼓。

大太鼓

[図]

[図]

[図]

[図]

ダダイスト (フランス) dada

(フランス) dada ste

ste 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ダダイスト [3]  (フランス) dada

(フランス) dada ste

ste ダダイスムを奉ずる人。ダダ。

ダダイスムを奉ずる人。ダダ。

(フランス) dada

(フランス) dada ste

ste ダダイスムを奉ずる人。ダダ。

ダダイスムを奉ずる人。ダダ。

ダダイスム (フランス) dada

(フランス) dada sme

sme 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ダダイスム [3]  (フランス) dada

(フランス) dada sme

sme 第一次大戦中から戦後にかけて国際的に展開された芸術革命運動。理性を優位におく既成のあらゆる価値観を否定し,芸術の自由な発想と表現を目指した。反合理主義・反道徳の態度を特色とする。ダダイズム。ダダ。

第一次大戦中から戦後にかけて国際的に展開された芸術革命運動。理性を優位におく既成のあらゆる価値観を否定し,芸術の自由な発想と表現を目指した。反合理主義・反道徳の態度を特色とする。ダダイズム。ダダ。

(フランス) dada

(フランス) dada sme

sme 第一次大戦中から戦後にかけて国際的に展開された芸術革命運動。理性を優位におく既成のあらゆる価値観を否定し,芸術の自由な発想と表現を目指した。反合理主義・反道徳の態度を特色とする。ダダイズム。ダダ。

第一次大戦中から戦後にかけて国際的に展開された芸術革命運動。理性を優位におく既成のあらゆる価値観を否定し,芸術の自由な発想と表現を目指した。反合理主義・反道徳の態度を特色とする。ダダイズム。ダダ。

たたかい-と・る【闘い取る】🔗⭐🔉

たたかい-と・る タタカヒ― [5] 【闘い取る】 (動ラ五[四])

闘ってかちとる。「―・った自由」

[可能] たたかいとれる

たたき-あみ【叩き網】🔗⭐🔉

たたき-あみ [3] 【叩き網】

刺し網を張りめぐらし,船べりや水面をたたいて魚群を送り込む漁法。

たたき-いし【叩き石】🔗⭐🔉

たたき-いし [3] 【叩き石】

(1)ものをたたいたり,すりつぶすのに用いた,丸いまたは扁平な石器。

(2)藁(ワラ)をたたいて柔らかくするのに用いる台石。

たたき-つち【叩き土】🔗⭐🔉

たたき-つち [3] 【叩き土】

花崗(カコウ)岩・安山岩などの風化した,可溶性ケイ酸に富む土。

→たたき(三和土)

たたき-な【叩き菜】🔗⭐🔉

たたき-な [3] 【叩き菜】

正月六日の夜に七草粥(ナナクサガユ)の菜をまな板の上に載せてたたくこと。また,その行事。

→七草(ナナクサ)を囃(ハヤ)す

たたき-なます【叩き鱠】🔗⭐🔉

たたき-なます [4] 【叩き鱠】

アジなどを細かくたたいて作った料理。

たたき-わけ【叩き分け】🔗⭐🔉

たたき-わけ [0] 【叩き分け】

ものを半分ずつ分けること。山わけ。「利徳(モウケ)は茶屋と―/安愚楽鍋(魯文)」

たたき-あ・う【叩き合う】🔗⭐🔉

たたき-あ・う ―アフ [4] 【叩き合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)互いにたたく。

(2)互いに取るに足りないようなことを言い合う。「無駄口を―・う」

たたき-う・る【叩き売る】🔗⭐🔉

たたき-う・る [4][0] 【叩き売る】 (動ラ五[四])

(1)大道商人が台を叩いたりして,威勢よく売る。「バナナを―・る」

(2)安売りする。投げ売りする。「換金のために―・る」

(3)売りとばす。「家屋敷を―・る」

たたき-かえ・す【叩き返す】🔗⭐🔉

たたき-かえ・す ―カヘス [4][2] 【叩き返す】 (動サ五[四])

(1)たたかれた仕返しに相手をたたく。

(2)たたきつけるようにして返す。「こんな金―・してこい」

たたき-のめ・す【叩きのめす】🔗⭐🔉

たたき-のめ・す [5] 【叩きのめす】 (動サ五[四])

(1)激しく殴ったり蹴ったりして,起き上がれないようにする。「ちんぴらを―・す」

(2)きびしい言葉などで攻撃して立ち上がれないようにする。「最後の一言で―・された」

たたき-わ・る【叩き割る】🔗⭐🔉

たたき-わ・る [4][2][0] 【叩き割る】 (動ラ五[四])

たたいて割る。たたいてこわす。うち割る。「スイカを―・る」

だだくさ🔗⭐🔉

だだくさ (形動)

〔近世語〕

雑然として整理のゆきとどかないさま。ぞんざい。「―なやうでもただはころばない/柳多留 14」

たたく・る🔗⭐🔉

たたく・る (動ラ四)

めちゃめちゃにする。しわくちゃにする。「打ち当て袴の裾,踏み―・つて睨み付け/浄瑠璃・反魂香」

たたけ【狸】🔗⭐🔉

たたけ 【狸】

〔「たたげ」とも〕

(1)タヌキの異名。[名義抄]

(2)タヌキの毛。筆の穂に用いる。[日葡]

だだ・ける【駄駄ける】🔗⭐🔉

だだ・ける 【駄駄ける】 (動カ下一)

だだをこねる。無理をいう。「こりや坊主が―・けて新家の昼食/浄瑠璃・夏祭」

たた-さ【縦さ】🔗⭐🔉

たた-さ 【縦さ】

〔「さ」は接尾語〕

たての方。たて。たたし。「―にもかにも横さも奴とそ我(アレ)はありける/万葉 4132」

たた-さま【縦方】🔗⭐🔉

たた-さま 【縦方】 (形動ナリ)

(1)立てたさま。たて。「琵琶の御琴を―に持たせ給へり/枕草子 94」

(2)遠く続いているさま。「ながながと―に行けば/枕草子 223」

だだっ-こ【駄駄っ児】🔗⭐🔉

だだっ-こ [2] 【駄駄っ児】

(1)甘えてわがままをいう子。

(2)ききわけのないこと。わがまま。

だだっ-ぴろ・い【だだっ広い】🔗⭐🔉

だだっ-ぴろ・い [5] 【だだっ広い】 (形)

〔「だだびろい」の転〕

ばかに広い。やたらに広い。むやみに広い。「―・い屋敷」

[派生] ――さ(名)

たたなめ-て【楯並めて】🔗⭐🔉

たたなめ-て 【楯並めて】 (枕詞)

楯(タテ)を並べて射ることから,地名「伊那佐の山」「泉の川」にかかる。「―伊那佐の山の/古事記(中)」「―泉の川の水脈(ミオ)絶えず/万葉 3908」

たたなわ・る【畳なはる】🔗⭐🔉

たたなわ・る タタナハル 【畳なはる】

■一■ (動ラ四)

幾重にも重なる。「登り立ち国見をせせば―・る青垣山/万葉 38」

■二■ (動ラ下二)

{■一■}に同じ。「よれたる下うち―・れたる,いとめでたし/宇津保(蔵開上)」

だだ-びろ・い【徒広い】🔗⭐🔉

だだ-びろ・い [4] 【徒広い】 (形)[文]ク だだびろ・し

「だだっぴろい」に同じ。「―・い蚊屋に風雅な後家一人/柳多留 35」

たたふし-の-まい【楯節舞】🔗⭐🔉

たたふし-の-まい ―マヒ 【楯節舞】

⇒吉志舞(キシマイ)

たたま・る【畳まる】🔗⭐🔉

たたま・る [3] 【畳まる】 (動ラ五[四])

積もり重なる。「悲しき事恐ろしき事胸に―・つて/にごりえ(一葉)」

たたみ-いす【畳み椅子】🔗⭐🔉

たたみ-いす [3] 【畳み椅子】

携帯に便利なように折り畳むことのできるいす。

たたみ-いと【畳糸】🔗⭐🔉

たたみ-いと [4] 【畳糸】

青麻で製し,畳表や縁(ヘリ)などを縫うのに用いる糸。

たたみ-いわし【畳鰯】🔗⭐🔉

たたみ-いわし [4] 【畳鰯】

カタクチイワシの稚魚を竹の簀(ス)などで海苔(ノリ)のように漉(ス)き上げ,天日で干して板状にした食品。

たたみ-おもて【畳表】🔗⭐🔉

たたみ-おもて [4] 【畳表】

藺草(イグサ)の茎を織り合わせて作ったござで,畳の表面に縫いつけるもの。

たたみ-こも【畳薦】🔗⭐🔉

たたみ-こも 【畳薦】 (枕詞)

畳薦は幾重にも重ねて編むところから,「重(ヘ)」と同音の地名「平群(ヘグリ)」や「隔(ヘダ)つ」にかかる。「―平群の山の熊白檮(クマカシ)が葉を/古事記(中)」「―隔て編む数通(カヨ)はさば/万葉 2777」

たたみ-さし【畳刺(し)】🔗⭐🔉

たたみ-さし [3] 【畳刺(し)】

畳を刺して作ること。また,それを業とする人。畳職。

たたみ-すいれん【畳水練】🔗⭐🔉

たたみ-すいれん [4] 【畳水練】

畳の上で水泳の練習をするように,方法や理屈は知っているが,実地の練習をしないため,実際の役に立たないこと。畳の上の水練。畑水練。

たたみ-つき【畳付(き)】🔗⭐🔉

たたみ-つき [3] 【畳付(き)】

(1)畳表で表面をおおってあるもの。下駄などにいう。

(2)茶入れ・水指(ミズサシ)などの底の,畳に当たる部分。盆付き。

→茶入れ

たたみ-め【畳(み)目】🔗⭐🔉

たたみ-め [0] 【畳(み)目】

(1)物を畳んだときにできる折り目。

(2)畳表の編み目。

たたみ-や【畳屋】🔗⭐🔉

たたみ-や [0] 【畳屋】

畳を作るのを業とする人。また,畳を売る家。

たたら【踏鞴】🔗⭐🔉

たたら [0] 【踏鞴】

(1)足で踏んで風を送る,大きなふいご。鋳物に用いる。

(2)「たたらぶき」に同じ。

踏鞴(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

たたら-まつり【踏鞴祭(り)】🔗⭐🔉

たたら-まつり [4] 【踏鞴祭(り)】

⇒鞴祭(フイゴマツ)り

だだら-あそび【駄駄羅遊び】🔗⭐🔉

だだら-あそび [4] 【駄駄羅遊び】

(1)遊里で金銭を浪費して遊ぶこと。

→駄駄羅大尽

(2)無意味なつまらない遊び。

だだら-だいじん【駄駄羅大尽】🔗⭐🔉

だだら-だいじん [4] 【駄駄羅大尽】

遊里などで,金銭を湯水のように使って豪遊する人。

たたら-はま【多多良浜】🔗⭐🔉

たたら-はま 【多多良浜】

福岡市北東部,博多湾に面する海岸。元寇(ゲンコウ)の古戦場。また,1336年足利尊氏が菊池武敏を破った地。

たたり-め【祟り目】🔗⭐🔉

たたり-め [0][4] 【祟り目】

たたりに遭うとき。災難に遭うとき。「弱り目に―」

たたわ・し🔗⭐🔉

たたわ・し タタハシ (形シク)

〔「湛(タタ)ふ」の形容詞形〕

(1)満ちたりている。欠けたところがない。完全だ。「春花の貴からむと望月の―・しけむと/万葉 167」

(2)いかめしく,立派だ。「をとこざかりにいたりて容貌(ミカタチ)魁(スグ)れて―・し/日本書紀(綏靖訓)」

ダダイズム(和英)🔗⭐🔉

ダダイズム

dadaism.ダダイスト a dadaist.

たたかいぬく【戦い抜く】(和英)🔗⭐🔉

たたかいぬく【戦い抜く】

fight it out;fight to a[the]finish.→英和

たたきあい【叩き合い】(和英)🔗⭐🔉

たたきあい【叩き合い】

⇒殴(なぐ)り合い.

だだっぴろい【だだっ広い】(和英)🔗⭐🔉

だだっぴろい【だだっ広い】

needlessly[much too]large[spacious,wide].

広辞苑+大辞林に「だだ」で始まるの検索結果。