複数辞典一括検索+![]()

![]()

○立臼に菰たちうすにこも🔗⭐🔉

○立臼に菰たちうすにこも

背が低く太った女が帯をしめた不恰好なさま。狂言、縄綯なわない「後姿を見ましてござれば、そのまま立臼へ菰を巻いた様ななりで」

⇒たち‐うす【立臼】

たち‐うち【立射ち】

立ったままの姿勢で小銃を発射すること。「―の構え」→寝射ち→膝射ち

たち‐うち【太刀打ち】

①太刀でたたかうこと。打太刀。撃刀たちかき。

②転じて、物事を張り合って立ち向かうこと。「―できない」

③槍の口金から血溜ちだまりまでの間の称。→槍(図)。

⇒たちうち‐の‐わざ【太刀打ちの技】

たちうち‐の‐わざ【太刀打ちの技】

剣術。剣道。

⇒たち‐うち【太刀打ち】

たち‐うど【立人】

田植の際、田で働く男。早乙女さおとめがかがんで働くのに対し、男子はもっぱら立働きするところからの名。立人たちど。たちおど。

たちうばい【太刀奪】‥ウバヒ

⇒たちばい

たち‐うり【立売り】

店を構えずに道路などに立って物を売ること。また、その人。↔店売り

たち‐うり【裁ち売り】

必要な分だけ裁ち切って売ること。きりうり。

たち‐え【立枝】

高く伸び立った枝。拾遺和歌集春「わが宿の梅の―や見えつらむ」

たち‐えず【建絵図】‥ヱヅ

建物などの立体の形を平面に投影した図。

たち‐えり【立襟】

①折り返らず立っている襟。スタンド‐カラー。

②和服で、道行きコートなどの前立ての部分。↔折襟

たち‐おうじょう【立往生】‥ワウジヤウ

①立ったままで死ぬこと。立死たちじに。〈日葡辞書〉。「弁慶の―」

②立ったまま何ともするすべのないこと。(行きづまって)動きがとれないこと。「列車が雪で―する」「演壇で―する」

たち‐おくれ【立ち後れ・立ち遅れ】

たちおくれること。

たち‐おく・れる【立ち後れる・立ち遅れる】

〔自下一〕[文]たちおく・る(下二)

①遅れて立つ。行動をはじめるのがおくれる。なすべき時機を失う。遅くなる。源氏物語藤裏葉「この花の独り―・れて、夏に咲きかかる程」。「人に―・れる」

②才能や程度が他より劣る。ひけをとる。おくれる。源氏物語帚木「夜昼学問をも遊びをももろともにして、をさをさ―・れず」。「科学技術の導入で―・れる」

③死に遅れる。先立たれる。源氏物語橋姫「うち捨ててつがひ去りにし水鳥のかりのこの世に―・れけむ」

たち‐おと【太刀音】

太刀で打ちあう音。

たち‐おとし【裁ち落し】

裁縫や製本で、余分または半端なものとして布や紙を切り落とすこと。また、切り落とされた部分。裁ち屑。

たち‐おと・す【裁ち落とす】

〔他五〕

布地・紙などの、不要な部分を切り落とす。

たち‐およぎ【立ち泳ぎ】

水泳術の一つ。体を水中に立てて泳ぐこと。立ち游ぎ。

たち‐おりがみ【太刀折紙】‥ヲリ‥

①太刀・馬の進物目録とした折紙。

②刀剣の鑑定状とした折紙。金4枚以上の貴重品に発行した。→折紙

たち‐おろし【裁ち下ろし】

①作ったばかりの着物。仕立ておろし。

②衣服を仕立てる時の寸法。

たち‐か・う【裁ち替ふ】‥カフ

〔他下二〕

布などを裁って衣服を作りかえる。源氏物語夕顔「蝉の羽も―・へてける夏衣」

たち‐かえり【立返り】‥カヘリ

[一]〔名〕

たちかえること。行ってすぐに帰ること。

[二]〔副〕

①くりかえし。ふたたび。夜の寝覚4「若君とくのぼらせ給へと、――召す」

②(返事・返歌などを)おりかえしすること。枕草子136「孟嘗君のにやと聞えたれば、―、孟嘗君の鶏は…」

たち‐かえ・る【立ち返る・立ち帰る】‥カヘル

〔自五〕

①すぐにかえる。また、かえる。たちもどる。もどる。源氏物語総角「え―・らで、わななくわななく見給へば」。「根本に―・って再検討する」

②くりかえす。更級日記「親の折より―・りつつ見し東路あずまじ」

③(返事などを)おりかえし、すぐにする。蜻蛉日記下「馬槽むまぶねは立てたるところありて…とものしたれば、―・りて、立てたるところはべなる槽は…」

④(形勢などが)逆転する。徒然草「―・り、つづけて勝つべき時の到れる」

たち‐かか・る【立ち掛かる】

〔自五〕

①まさに立とうとする。

②相手に打ってかかる。立ち向かう。宇治拾遺物語11「―・りておこしたてず頭を又打ちわりてけり」

③よりかかる。もたれかかる。猿蓑「―・り屏風を倒す女子共おなごども」(凡兆)

たち‐かき【撃刀】

太刀を空に振ること。太刀打ち。崇神紀「八回―す」

たち‐かぎり【太刀限り】

太刀のつづく限り。

たち‐がく【立楽】

雅楽で、楽人が立ち並んで演奏・歌唱すること。また、その楽。りゅうがく。↔居楽いがく

たち‐かく・す【立ち隠す】

〔他五〕

霞・雲などが立ってさえぎり隠す。かくす。古今和歌集春「―・すらむ山の桜を」

たち‐かく・る【立ち隠る】

〔自四・下二〕

「かくる」を強めていう語。

たち‐かけ【太刀懸】

①太刀をかけておく台。

②「太刀懸の草摺」の略。太平記12「虎の皮の尻鞘しりざやかけたるを―の半ばに結うてさげ」

⇒たちかけ‐の‐くさずり【太刀懸の草摺】

たち‐かげ【太刀影】

①太刀のひらめく光。天草本平家物語「―をごらうぜられて」

②太刀の武功のおかげ。武力の威光。甲陽軍鑑9「長尾殿御―をもつて、あはれ信州更級へ帰参申したしと頼み給ひけるほどに」

たちかけ‐の‐くさずり【太刀懸の草摺】

鎧よろいの左側の草摺。弓手ゆんでの草摺。

⇒たち‐かけ【太刀懸】

たち‐かさ・ぬ【立ち重ぬ】

〔他下二〕

幾重にも重ねる。拾遺和歌集神楽歌「生ひ茂れ平野の原のあや杉よ濃き紫に―・ぬべく」

たち‐かさ・ぬ【裁ち重ぬ】

〔他下二〕

衣を裁ち縫って、重ねて着る。源氏物語宿木「高麗・唐土の錦・綾を―・ねたる」

たち‐がしら【立頭】

立衆たちしゅうの先頭の役。→立衆

たち‐かぜ【太刀風】

①太刀を振る時に起こる風。

②太刀を激しく振る勢い。

③戦闘の烈しく勇ましいさま。

たち‐かた【立方】

①立ち上がり方。また、身の処し方。

②(「舞台に立って演技や所作を行う役」の意)

㋐能のシテ、ワキ、ツレ、アイの各役柄の総称。↔囃子方はやしかた。

㋑歌舞伎舞踊の踊り手。または上方舞の舞い手。↔地方じかた

たち‐かた【裁ち方】

布・紙などを適宜の寸法に裁ち切る方法。

たち‐かつぎ【太刀担ぎ】

左の肩の中ほどのところ。

たち‐がみ【鬣】

⇒たてがみ。法華経玄賛平安中期点「反鼻蛇…文の間に鬣タチガミ有り」

た‐ちから【田租】

(タヂカラとも)律令制の田租でんそ。孝徳紀「段きだごとに―の稲二束ふたつか二把ふたたばり」→租そ

た‐ぢから【手力】

腕の力。わんりょく。万葉集17「春の花今は盛りに匂ふらむ折りてかざさむ―もがも」

たぢからお‐の‐みこと【手力男命】‥ヲ‥

(→)天手力男命あまのたぢからおのみことに同じ。

たち‐がらみ【太刀絡み】

当世具足の付属具。革か藤蔓などで環のように造り、太刀をくくりつけるもの。

たち‐がれ【立枯れ】

草や木が地上に立ったままで枯れること。また、その草や木。

⇒たちがれ‐びょう【立枯病】

たちがれ‐びょう【立枯病】‥ビヤウ

植物の病害。農作物の根や茎の地際部が侵され、立ったまま急速に枯死する病気の総称。イネ・ムギ・ダイズ・タバコ・ナスなどに発生するが、病原菌は植物によって異なる。

⇒たち‐がれ【立枯れ】

たちかわ【立川】‥カハ

東京都西部の市。もと陸軍の航空基地があり、第二次大戦後米軍が使用していたが、1977年に返還。自衛隊基地・昭和記念公園などに利用。人口17万3千。

⇒たちかわ‐りゅう【立川流】

たちかわ‐ぶんこ【立川文庫】‥カハ‥

明治末年から大正にかけて、大阪の立川文明堂が出版した少年向きの文庫本。著者は講談師玉田玉秀斎。講談物が多く、「猿飛佐助」は有名。たつかわぶんこ。

たち‐かわり【立ち代り】‥カハリ

たちかわること。互いにかわりあうこと。交替。

⇒たちかわり‐いれかわり【立ち替り入れ替り】

たちかわり‐いれかわり【立ち替り入れ替り】‥カハリ‥カハリ

多くの者がかわるがわる現れるさま。「いれかわりたちかわり」とも。

⇒たち‐かわり【立ち代り】

たちかわ‐りゅう【立川流】‥カハリウ

〔仏〕(武蔵国立川の陰陽師おんようじが仁寛にんかんより修して広めたことによる名)真言密教の一派。男女の性的な結合を即身成仏の秘術とする。平安後期の仁寛を祖とし、14世紀に文観もんかんにより大成され中世に広まったが、のち邪教として取締りをうけて衰えた。

⇒たちかわ【立川】

たち‐かわ・る【立ち代る】‥カハル

〔他四〕

①かわる。うつりかわる。万葉集6「―・り古き都となりぬれば」

②交替する。源氏物語藤裏葉「上はまかでさせ給ふ。―・りて、参り給ふに」

だちかん

(「埒らち明かん」から。中部地方で)だめだ。いけない。だちゃかん。「そんなことでは―」

たち‐き【立木】

地に生えている樹木。

⇒たちき‐ぶつ【立木仏】

たち‐ぎえ【立消え】

①燃えかけた火が中途で消えること。

②転じて、物事が中途でやんでしまうこと。「計画が―になる」

たち‐ぎき【立聞き】

①立ちどまって他人の話をひそかに聞くこと。ぬすみぎき。

②轡くつわの部分で、おもがいをつけるところ。また、そこにつけたふさ。→轡(図)

たち‐ぎき【太刀利き】

①太刀の鋭利なこと。

②太刀を使うことの達者なこと。

たち‐き・く【立ち聞く】

〔他四〕

①立っていて聞く。万葉集2「軽の市に吾が―・けば」

②立ちどまって、他人の話をひそかに聞く。ぬすみきく。伊勢物語「来ざりける男―・きて」

たちき‐ぶつ【立木仏】

立木から彫り出した仏像。また、自然木そのままのような木塊や岩座をそなえる仏像。平安時代後期から鎌倉時代にかけての作品が多い。

⇒たち‐き【立木】

たち‐ぎみ【立君】

(→)辻君つじぎみに同じ。

たち‐きり【断切り】

たちきること。たちきられたもの。

たち‐き・る【立ち切る】

〔自四〕

①炭や油などが、燃えつきる。好色一代女3「こよひも又長蝋燭の―・るまで、悋気講りんきこうあれかし」

②(多く否定の形で)立ちつづける。居つづける。また、堪える。やっていく。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「今はうちにも―・りがたく」

たち‐き・る【断ち切る・截ち切る】

〔他五〕

①紙・布などを切りはなす。

②つながりを切って関係をなくす。「腐れ縁を―・る」「未練を―・る」

③間をさえぎって、つながらないようにする。「輸送路を―・る」

たちぎれせんこう【立切れ線香】‥カウ

上方落語。道楽の過ぎた若旦那が蔵押込めの間に、馴染みの芸者が焦がれて死ぬ。解放された若旦那が芸者のもとを訪れると、三味線がひとりでに地歌を奏でる。

たち‐ぎわ【立ち際・発ち際】‥ギハ

出かけようとするとき。出発するまぎわ。

たち・く【立ち来】

〔自カ変〕

①雲・霧や波などが起こってくる。古事記中「我家わぎえの方よ雲居―・くも」

②出発してくる。やってくる。万葉集20「大君の任まけのまにまに島守に我が―・くれば」

③年月・季節などがめぐってくる。

たち‐ぐい【立食い】‥グヒ

立ったままでものを食うこと。「駅のホームでそばを―する」→りっしょく

たち‐く・く【立ち潜く・立ち漏く】

〔自四〕

間をくぐる。万葉集8「足引の木の間―・くほととぎす」

たち‐ぐされ【立腐れ】

立ったまま腐ること。建物などが手入れをせずに荒れるにまかせてあること。

たち‐くず【裁ち屑】‥クヅ

紙や布などを裁つとき出る屑。

たち‐くたび・れる【立ち草臥れる】

〔自下一〕

長時間立っていて疲れる。

たち‐くだ・る【立ち下る】

〔自四〕

程度がおとる。源氏物語梅枝「この御箱には―・れるをばまぜ給はず」

たち‐くらみ【立ち暗み】

(タチグラミとも)立ち上がる時、または、立っている時に急にめまいがすること。西鶴織留2「―がするとて昼も高枕して物いはず」

たち‐け【立毛】

(タチゲとも)耕地に生育中の作物。また、その生育状況。

⇒たちけ‐さしおさえ【立毛差押え】

たち‐げいこ【立稽古】

演劇の稽古で、台本の読合せを終えた後、実際に立ち上がって動作・表情をつけながら練習すること。

たちけ‐さしおさえ【立毛差押え】‥オサヘ

強制執行または仮差押え命令の執行として、生育中の農地の稲を差し押さえること。小作関係で地主がよく用いた。青田差押え。

⇒たち‐け【立毛】

たち‐ごし【立ち腰】

相撲で、腰を浮かせて立った姿勢になること。

たち‐ごしらえ【太刀拵え】‥ゴシラヘ

太刀の柄つか・鞘さや・鍔つばなどの装飾的な外装の総称。また、刀身を含めてもいう。

たち‐こみ【立込み】

釣りで、川や海に入って、立って釣ること。

たち‐こ・む【立ち込む】

〔自五〕

①人馬・車馬などが一つところに多く入りこむ。混雑する。たてこむ。源氏物語賢木「所なく―・みたりし馬・車うすらぎて」

②釣りをするために、膝上まで水に入る。

たち‐こ・める【立ち籠める・立ち込める】

〔自下一〕[文]たちこ・む(下二)

霧や煙などが一面にこもる。栄華物語布引滝「水上は霧―・めて見えねども」。「異臭が―・める」

たちこも‐の

〔枕〕

(「立鴨の」、一説に「立薦たつごもの」の意)「立ち」にかかる。万葉集20「―たちの騒きにあひ見てし妹が心は忘れせぬかも」

たち‐こ・ゆ【立ち越ゆ】

〔自下二〕

①越える。過ぎて行く。

②まさる。すぐれる。

③出かけて行く。往く。謡曲、野宮「―・え一見せばやと存じ候」

④やって来る。来る。狂言、菊の花「これまで―・えたれども」

たち‐さ・う【立ち塞ふ】‥サフ

〔他下二〕

(古くは四段活用)立ってさえぎりとどめる。たちふさぐ。土佐日記「波―・へて入れずもあらなんともよみてましや」

たち‐さか・ゆ【立ち栄ゆ】

〔自下二〕

(タチザカユとも)草木などが茂りさかえる。時を得て繁栄する。万葉集7「吾が時と―・ゆとも草な手折りそ」

たち‐さき【太刀先】

①太刀の刃のさき。きっさき。

②敵に切りかかる勢い。

たち‐ざけ【立ち酒】

①出発の際に酒を飲むこと。また、その酒。好色一代男5「そのあけの日は禿かぶろどもが―、さいはひ関送りとて」

②立ったまま酒を飲むこと。また、その酒。浄瑠璃、女殺油地獄「注ぐも受くるも―をお吉見付けて」

③婚宴のあと、嫁の立ちぎわに、主客が立ちながら酒を飲む風習。また、その酒。浄瑠璃、心中重井筒「これを限りの―や、樽屋町にぞ迷ひ行く」

たち‐さばき【太刀捌き】

太刀の使いぶり。太刀の扱いよう。

たち‐さまよ・う【立ち徘徊ふ】‥サマヨフ

〔自四〕

立ってさまよう。うろつきまわる。源氏物語夕顔「―・ふらむ下つ方思ひやるに」

たち‐さもら・う【立ち候ふ】‥サモラフ

〔自四〕

伺候する。立って警備に奉仕する。万葉集3「皇祖すめろきの神の御門みかどに外との重へに―・ひ内の重に仕へ奉りて」

たち‐さ・る【立ち去る】

〔自五〕

立ってその場を去る。立ちのく。

たち‐さわ・ぐ【立ち騒ぐ】

〔自五〕

(古くは清音)

①立ってさわぐ。

②さわぐ。さわぎたてる。→たちとよむ。

③風や波などが立って大きな音をたてる。

たち‐さわ・る【立ち障る】‥サハル

〔自四〕

干渉する。かかわりあう。

たち‐し・く【立ち重く】

〔自四〕

重なり立つ。万葉集18「寄する白波いや増しに―・き寄せ来く」

たち‐しな・う【立ち撓ふ】‥シナフ

〔自四〕

しなやかに立つ。万葉集20「―・ふ君が姿を忘れずは」

たち‐じに【立死に】

立ったままで死ぬこと。立往生。平家物語7「矢七つ八つ射立てられて―にこそ死ににけれ」

たちし‐の‐みち【縦の道】

たてのみち。南北に通っている道路。〈倭名類聚鈔10〉

たち‐しゅう【立衆】

能や狂言で、多数のツレまたはアドが同じ扮装で出て一団となって行動するもの。

たち‐しょうべん【立ち小便】‥セウ‥

道端など便所以外の場所で、立ったまま小便をすること。

たち‐すがた【立ち姿】

①立っている姿。

②舞の姿。狂言、笠の下「何にても―が見たうござる」

たち‐すが・る【立ち縋る】

〔自四〕

立ってすがりつき、よりかかる。日葡辞書「ハシラ(柱)ニタチスガル」

たち‐すくば・る【立ち竦る】

〔自四〕

(→)「たちすくむ」に同じ。浄瑠璃、浦島年代記「踏みこかせどもちつとも動かず―・り」

たち‐すくみ【立竦み】

(タチズクミとも)

①立ちすくむこと。

②(斎宮の忌詞)仏のこと。沙石集1「三宝の名をも正しく言はず。仏をば―」

たち‐すく・む【立ち竦む】

〔自五〕

立ったままからだがすくむ。立ったまま身動きができなくなる。「恐ろしさに―・む」

たち‐すじ【太刀筋】‥スヂ

太刀のつかい方。また、その素質。

たち‐せき【立ち席】

劇場などで、立ち見用の席。座席指定の列車などで立ったまま利用する場合にもいう。

たち‐そ・う【立ち添う】‥ソフ

〔自五〕

よりそう。つきそう。あとを追うようにつづく。加わる。源氏物語夕顔「程もなく又―・ひぬべきが、くちをしくもあるべきかな」

たちそば‐の【立柧棱の】

〔枕〕

「たちそば」は植わっているソバノキ。ソバノキの実は小さいので、肉のないことの比喩的な枕詞。古事記中「―実の無けくを扱こきしひゑね」

たち‐そ・む【立ち初む】

〔自下二〕

うわさなどが立ちはじめる。源氏物語行幸「―・めにし名のとり返さるるものにもあらず」

たち‐だい【裁ち台】

布地を裁断する長方形の台。たちいた。

たち‐た・つ【立ち立つ】

〔自四〕

さかんに立ちのぼる。さかんに飛ぶ。万葉集1「国原は煙―・つ海原うなはらは鴎かまめ―・つ」

たち‐ちが・う【立ち違ふ】‥チガフ

〔自四〕

入れかわり立ちかわりする。狭衣物語4「法師・僧もあけくれ―・ひつつ」

たち‐ちゃばん【立茶番】

かつらや衣裳をつけて芝居をもじった所作をする演芸の一種。茶番狂言。

たち‐つかい【太刀遣い】‥ツカヒ

①太刀をつかうこと。また、そのつかいよう。

②太刀を巧みにつかう人。

たち‐つか・れる【立ち疲れる】

〔自下一〕[文]たちつか・る(下二)

長い間立っていて疲れる。つかれる。

たち‐つ・ぐ【立ち継ぐ】

〔他四〕

後をつぐ。後をついで立つ。源氏物語匂宮「かのみかげに―・ぎ給ふべき人」

たち‐つく・す【立ち尽くす】

〔自五〕

いつまでも立っている。じっと立ったままでいる。立ち通す。「呆然と―・す」

たち‐つくり【立作・断作】

大饗たいきょうの時などに肴などを調進すること。また、その場所。

⇒たちつくり‐どころ【立作所】

たち‐つくり【太刀作り】

太刀を作ること。また、その人。

たちつくり‐どころ【立作所】

立作をする所。

⇒たち‐つくり【立作・断作】

たち‐つけ【裁着・裁衣】

⇒たっつけ

たち‐つけ【太刀付け】

太刀できりつけること。謡曲、土蜘蛛「御―の痕を見候へば」

たち‐つづ・く【立ち続く】

[一]〔自五〕

①立って続く。立ち連なる。

②後に続く。連なる。

[二]〔自下二〕

⇒たちつづける(下一)

たち‐つづ・ける【立ち続ける】

〔自下一〕[文]たちつづ・く(下二)

①立ったまま時を過ごす。

②次々と立つ。立ちつらなる。奥の細道「人家地をあらそひて、かまどの煙―・けたり」

たち‐つぼすみれ【立壺菫】

スミレの一種。もっとも普通に見られ、各地の草地・路傍などに群生。有茎で高さ10〜20センチメートル。葉は心臓形。花は淡紫色。

タチツボスミレ

撮影:関戸 勇

たち‐づめ【立ち詰め】

ずっと立ったままでいること。立ち通し。「一日―で疲れた」

たち‐つら・ぬ【立ち連ぬ】

〔他下二〕

立ってつらならせる。立てならべる。竹取物語「つちより五尺ばかりあがりたるほどに―・ねたり」

たち‐つ・る【立ち連る】

〔自下二〕

つれだつ。ともなう。謡曲、羽衣「遥かに三保の松原に―・れいざや通はん」

たち‐ど【立人】

⇒たちうど

たち‐ど【立処】

立っている所。万葉集14「汝なを待つと清水せみどは汲まず―ならすも」

たち‐どおし【立ち通し】‥ドホシ

最後まで立ったままでいること。長時間立ち続けること。立ち詰め。

たち‐とお・す【立ち通す】‥トホス

〔自五〕

最後まで立ったままでいる。立ち続ける。

たち‐どころ【立ち所】

立っている所。また、人の育った所。長く居た所。平治物語「六波羅の門前には馬車の―もなくせきあひたるに」

⇒たちどころ‐に【立ち所に】

たちどころ‐に【立ち所に】

〔副〕

すぐさま。ただちに。たちまち。即座に。三蔵法師伝承徳点「立タチトコロニ試に即ち成す」。「―解決する」

⇒たち‐どころ【立ち所】

たち‐どま・る【立ち止まる】

〔自五〕

歩行をやめて立つ。歩みをとめる。

たち‐とよ・む【立ち動む】

〔自四〕

どよむ。さわぐ。万葉集3「浅野の雉きぎし明けぬとし立動たちとよむらし」(「立動」を「たちさわく」と訓む説もある)

たち‐とり【太刀取り】

①切腹の介錯かいしゃくをする人。罪人の首を切る人。きりて。保元物語「正清―にて失ひまゐらすべきにて候ふ」

②(→)「たちもち」2に同じ。

たち‐なおり【立直り】‥ナホリ

たちなおること。

たち‐なお・る【立ち直る】‥ナホル

〔自五〕

①倒れかけたものがもとのようにしっかりと立つ。

②もとの良い状態にもどる。なおる。平家物語10「世も―・らば六代にたぶべし」。「失意から―・る」「景気が―・る」

③姿勢をまっすぐに立つ。源平盛衰記6「入道―・つて大の音こえを以て」

④場所を移る。〈日葡辞書〉

たち‐ながら【立ちながら】

(物忌のため、あるいは穢れに触れないために)立ったままで。転じて、ちょっとの間。源氏物語夕顔「頭中将ばかりを、―こなたに入り給へとのたまひて」

たち‐なげ・く【立ち嘆く】

〔自四〕

立ってため息をつく。万葉集4「なら山の小松が下に―・くかも」

たち‐な・む【立ち並む】

〔自四〕

ならぶ。枕草子89「皇子たち・上達部の―・み給へる」

たち‐なや・む【立ち悩む】

〔自四〕

立とうとしても苦しくて立てない。また、立っていることに苦しむ。

たち‐なら・す【立ち均す】

〔他四〕

地面をふみつけて平らにならす。また、その場所に常に行き来する。しばしばおとずれる。万葉集9「かづしかの真間ままの井を見れば―・し水汲ましけむ手児奈てごなし思ほゆ」

たち‐なら・す【立ち馴らす】

〔他四〕

馴れ親しむようにする。源氏物語賢木「などて今まで―・さざりつらむ」

たち‐なら・ぶ【立ち並ぶ】

[一]〔自五〕

①いくつもならんで立つ。「高層ビルが―・ぶ」

②目立つ位置にならぶ。そろう。源氏物語竹河「おとど・北の方のさばかり―・びて」

③同じ程度である。匹敵する。比肩する。竹取物語「わが丈―・ぶまで養ひ奉りたる我が子を」。「彼に―・ぶ者はいない」

[二]〔他下二〕

同列に並べる。同等にあつかう。源氏物語玉鬘「さりとも明石の並なみには―・べ給はざらまし」

たち‐な・る【立ち馴る】

〔自下二〕

なれる。なれしたしむ。源氏物語匂宮「一つ院の内にあけくれ―・れ給へば」

たち‐ぬい【裁ち縫い】‥ヌヒ

布を裁つことと縫うこと。針仕事。さいほう。源氏物語手習「―などするを」

たち‐ぬ・う【裁ち縫ふ】‥ヌフ

〔他四〕

布を裁って着物などに縫う。裁縫する。源氏物語帚木「そのたなばたの―・ふ方をのどめて」

たち‐ね【立値】

売り値。梅暦「―をさだんの当日に」

たち‐の‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオの別称。

たち‐の‐お【太刀緒】‥ヲ

太刀のあしに結びつけて腰にまとう紐。佩緒はきお。大和物語「良少将―にすべき革を求めければ」→太刀(図)

たち‐のき【立退き】

たちのくこと。「住居の―をせまられる」

⇒たちのき‐りょう【立退き料】

たちのき‐りょう【立退き料】‥レウ

たちのくのに必要な経費。また、たちのかされる人が補償や移転費用として受け取る金銭。

⇒たち‐のき【立退き】

たち‐の・く【立ち退く】

〔自五〕

居所を立ち去る。他所へ移る。その場所をあける。蜻蛉日記中「あふ、―・きて、などいふめれば」。「区画整理で―・く」

たち‐の‐しり【太刀の後】

〔枕〕

「さや(鞘)」「玉」にかかる。万葉集10「―玉纏田井たままきたいにいつまでか」

たち‐のぼ・る【立ち上る】

〔自五〕

煙などが、高くあがる。高く上へあがる。

たち‐の‐まま

着のみ着のまま。誹風柳多留2「風呂敷で引越すうばは―」

たち‐のみ【立飲み】

立ったままで酒や飲料水を飲むこと。「屋台で―をする」

たち‐は【立ち葉】

蓮の葉または木の葉などの、1茎ずつ立っているもの。堀河百首夏「蓮の―にゐる玉の」

たち‐は【起ち端】

起つべき機会。また、立ち去るべきおり。御伽草子、猿源氏草子「ことのほかの大酒にて、―を忘れて候ふ」

たちば【立羽】

姓氏の一つ。

⇒たちば‐ふかく【立羽不角】

たち‐ば【立場】

①立っているところ。

②その人が置かれている地位や状況。また、その人の面目。立つ瀬。「―によって考えも違う」「―上、やむを得ない」「―が無い」

③見地。観点。考え方。「唯物論の―」「中立の―を貫く」

④葬式。また、葬式の出立でたち。

⑤「立場の膳」の略。

⇒たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

たちばい【太刀奪】‥バヒ

狂言。太郎冠者が主人のために通行人の太刀を奪おうと計って、逆に主人の刀をとられてしまう。縄綯盗人なわないぬすびと。たちうばい。

たち‐はき【帯刀】

①太刀を帯びること。

②古代、春宮とうぐう坊の舎人監とねりのつかさの役人で、皇太子の護衛にあたった武官。舎人の中で武術にすぐれた者を任じ、特に帯刀たいとうさせた。帯刀舎人。たてわき。→授刀舎人寮。

③ナタマメの異称。(物類称呼)

⇒たちはき‐せんじょう【帯刀先生】

⇒たちはき‐とねり【帯刀舎人】

⇒たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】

⇒たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ

帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐とねり【帯刀舎人】

(→)「たちはき」に同じ。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン

たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。

⇒たち‐はき【帯刀】

たち‐ばさみ【裁ち鋏】

布地を裁断するのに用いる鋏。

たち‐はし・る【立ち走る】

〔自四〕

立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ

布などのたちくず。

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ

(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」

たち‐はだか・る【立ちはだかる】

〔自五〕

立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」

たち‐はたら・く【立ち働く】

〔自五〕

動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」

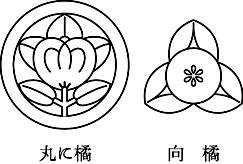

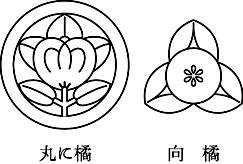

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

たち‐づめ【立ち詰め】

ずっと立ったままでいること。立ち通し。「一日―で疲れた」

たち‐つら・ぬ【立ち連ぬ】

〔他下二〕

立ってつらならせる。立てならべる。竹取物語「つちより五尺ばかりあがりたるほどに―・ねたり」

たち‐つ・る【立ち連る】

〔自下二〕

つれだつ。ともなう。謡曲、羽衣「遥かに三保の松原に―・れいざや通はん」

たち‐ど【立人】

⇒たちうど

たち‐ど【立処】

立っている所。万葉集14「汝なを待つと清水せみどは汲まず―ならすも」

たち‐どおし【立ち通し】‥ドホシ

最後まで立ったままでいること。長時間立ち続けること。立ち詰め。

たち‐とお・す【立ち通す】‥トホス

〔自五〕

最後まで立ったままでいる。立ち続ける。

たち‐どころ【立ち所】

立っている所。また、人の育った所。長く居た所。平治物語「六波羅の門前には馬車の―もなくせきあひたるに」

⇒たちどころ‐に【立ち所に】

たちどころ‐に【立ち所に】

〔副〕

すぐさま。ただちに。たちまち。即座に。三蔵法師伝承徳点「立タチトコロニ試に即ち成す」。「―解決する」

⇒たち‐どころ【立ち所】

たち‐どま・る【立ち止まる】

〔自五〕

歩行をやめて立つ。歩みをとめる。

たち‐とよ・む【立ち動む】

〔自四〕

どよむ。さわぐ。万葉集3「浅野の雉きぎし明けぬとし立動たちとよむらし」(「立動」を「たちさわく」と訓む説もある)

たち‐とり【太刀取り】

①切腹の介錯かいしゃくをする人。罪人の首を切る人。きりて。保元物語「正清―にて失ひまゐらすべきにて候ふ」

②(→)「たちもち」2に同じ。

たち‐なおり【立直り】‥ナホリ

たちなおること。

たち‐なお・る【立ち直る】‥ナホル

〔自五〕

①倒れかけたものがもとのようにしっかりと立つ。

②もとの良い状態にもどる。なおる。平家物語10「世も―・らば六代にたぶべし」。「失意から―・る」「景気が―・る」

③姿勢をまっすぐに立つ。源平盛衰記6「入道―・つて大の音こえを以て」

④場所を移る。〈日葡辞書〉

たち‐ながら【立ちながら】

(物忌のため、あるいは穢れに触れないために)立ったままで。転じて、ちょっとの間。源氏物語夕顔「頭中将ばかりを、―こなたに入り給へとのたまひて」

たち‐なげ・く【立ち嘆く】

〔自四〕

立ってため息をつく。万葉集4「なら山の小松が下に―・くかも」

たち‐な・む【立ち並む】

〔自四〕

ならぶ。枕草子89「皇子たち・上達部の―・み給へる」

たち‐なや・む【立ち悩む】

〔自四〕

立とうとしても苦しくて立てない。また、立っていることに苦しむ。

たち‐なら・す【立ち均す】

〔他四〕

地面をふみつけて平らにならす。また、その場所に常に行き来する。しばしばおとずれる。万葉集9「かづしかの真間ままの井を見れば―・し水汲ましけむ手児奈てごなし思ほゆ」

たち‐なら・す【立ち馴らす】

〔他四〕

馴れ親しむようにする。源氏物語賢木「などて今まで―・さざりつらむ」

たち‐なら・ぶ【立ち並ぶ】

[一]〔自五〕

①いくつもならんで立つ。「高層ビルが―・ぶ」

②目立つ位置にならぶ。そろう。源氏物語竹河「おとど・北の方のさばかり―・びて」

③同じ程度である。匹敵する。比肩する。竹取物語「わが丈―・ぶまで養ひ奉りたる我が子を」。「彼に―・ぶ者はいない」

[二]〔他下二〕

同列に並べる。同等にあつかう。源氏物語玉鬘「さりとも明石の並なみには―・べ給はざらまし」

たち‐な・る【立ち馴る】

〔自下二〕

なれる。なれしたしむ。源氏物語匂宮「一つ院の内にあけくれ―・れ給へば」

たち‐ぬい【裁ち縫い】‥ヌヒ

布を裁つことと縫うこと。針仕事。さいほう。源氏物語手習「―などするを」

たち‐ぬ・う【裁ち縫ふ】‥ヌフ

〔他四〕

布を裁って着物などに縫う。裁縫する。源氏物語帚木「そのたなばたの―・ふ方をのどめて」

たち‐ね【立値】

売り値。梅暦「―をさだんの当日に」

たち‐の‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオの別称。

たち‐の‐お【太刀緒】‥ヲ

太刀のあしに結びつけて腰にまとう紐。佩緒はきお。大和物語「良少将―にすべき革を求めければ」→太刀(図)

たち‐のき【立退き】

たちのくこと。「住居の―をせまられる」

⇒たちのき‐りょう【立退き料】

たちのき‐りょう【立退き料】‥レウ

たちのくのに必要な経費。また、たちのかされる人が補償や移転費用として受け取る金銭。

⇒たち‐のき【立退き】

たち‐の・く【立ち退く】

〔自五〕

居所を立ち去る。他所へ移る。その場所をあける。蜻蛉日記中「あふ、―・きて、などいふめれば」。「区画整理で―・く」

たち‐の‐しり【太刀の後】

〔枕〕

「さや(鞘)」「玉」にかかる。万葉集10「―玉纏田井たままきたいにいつまでか」

たち‐のぼ・る【立ち上る】

〔自五〕

煙などが、高くあがる。高く上へあがる。

たち‐の‐まま

着のみ着のまま。誹風柳多留2「風呂敷で引越すうばは―」

たち‐のみ【立飲み】

立ったままで酒や飲料水を飲むこと。「屋台で―をする」

たち‐は【立ち葉】

蓮の葉または木の葉などの、1茎ずつ立っているもの。堀河百首夏「蓮の―にゐる玉の」

たち‐は【起ち端】

起つべき機会。また、立ち去るべきおり。御伽草子、猿源氏草子「ことのほかの大酒にて、―を忘れて候ふ」

たちば【立羽】

姓氏の一つ。

⇒たちば‐ふかく【立羽不角】

たち‐ば【立場】

①立っているところ。

②その人が置かれている地位や状況。また、その人の面目。立つ瀬。「―によって考えも違う」「―上、やむを得ない」「―が無い」

③見地。観点。考え方。「唯物論の―」「中立の―を貫く」

④葬式。また、葬式の出立でたち。

⑤「立場の膳」の略。

⇒たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

たちばい【太刀奪】‥バヒ

狂言。太郎冠者が主人のために通行人の太刀を奪おうと計って、逆に主人の刀をとられてしまう。縄綯盗人なわないぬすびと。たちうばい。

たち‐はき【帯刀】

①太刀を帯びること。

②古代、春宮とうぐう坊の舎人監とねりのつかさの役人で、皇太子の護衛にあたった武官。舎人の中で武術にすぐれた者を任じ、特に帯刀たいとうさせた。帯刀舎人。たてわき。→授刀舎人寮。

③ナタマメの異称。(物類称呼)

⇒たちはき‐せんじょう【帯刀先生】

⇒たちはき‐とねり【帯刀舎人】

⇒たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】

⇒たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ

帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐とねり【帯刀舎人】

(→)「たちはき」に同じ。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン

たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。

⇒たち‐はき【帯刀】

たち‐ばさみ【裁ち鋏】

布地を裁断するのに用いる鋏。

たち‐はし・る【立ち走る】

〔自四〕

立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ

布などのたちくず。

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ

(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」

たち‐はだか・る【立ちはだかる】

〔自五〕

立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」

たち‐はたら・く【立ち働く】

〔自五〕

動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

たちばな【橘】

姓氏の一つ。708年(和銅1)、県犬養あがたいぬかい宿祢三千代に県犬養橘宿祢の姓が与えられ、敏達天皇の玄孫美努みぬ王に嫁して生んだ葛城王(諸兄もろえ)・佐為王もまた橘宿祢の姓を与えられ、さらに橘朝臣となる。

⇒たちばな‐あけみ【橘曙覧】

⇒たちばな‐えなお【橘枝直】

⇒たちばな‐しゅうた【橘周太】

⇒たちばな‐しらき【橘樸】

⇒たちばな‐しんとう【橘神道】

⇒たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】

⇒たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒たちばな‐なんけい【橘南谿】

⇒たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

⇒たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

⇒たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】

⇒たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

⇒たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

⇒たちばな‐もりべ【橘守部】

たちばな【立花】

姓氏の一つ。

⇒たちばな‐ほくし【立花北枝】

⇒たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

たちばな‐あけみ【橘曙覧】

江戸末期の歌人・国学者。福井の人。姓は井手ともいう。名は尚事、後に曙覧、家号は志濃夫廼舎しのぶのや・藁屋。田中大秀おおひでに国学を学び、万葉調の歌をよくした。作「志濃夫廼舎歌集」「藁屋詠草」「藁屋文集」など。(1812〜1868)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ

⇒かとうえなお(加藤枝直)。

⇒たちばな【橘】

たち‐ばなし【立ち話】

立ったまま話すこと。また、その話。「―も何ですからお入りなさい」

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥

軍人。陸軍歩兵中佐。肥前千々石生れ。日露戦争で遼陽付近の首山堡攻撃で戦死。軍神とされた。(1865〜1904)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しらき【橘樸】

中国問題研究家・ジャーナリスト。大分県生れ。五高中退。1906年(明治39)中国にわたり、記者をへて満鉄嘱託。31年「満州評論」を創刊、王道国家論など満州国の理念を説いた。著「支那社会研究」など。(1881〜1945)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ

江戸中期に玉木正英(1670〜1736)の唱道した橘氏相伝と称する神道。垂加神道の一流。橘家きっけ神道。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ

探検家。浄土真宗本願寺派僧侶。名古屋生れ。大谷光瑞の探検隊の第2次・第3次中央アジア探検に参加。著「中亜探検」。(1890〜1968)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒かとうちかげ(加藤千蔭)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐づき【橘月】

陰暦5月の異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐でら【橘寺】

奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺。正称は上宮皇院菩提寺。606年聖徳太子の創建と伝えるが実際は天智天皇頃の成立。室町時代以降荒廃し幕末〜明治初年に再興。

たちばな‐どり【橘鳥】

ホトトギスの異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐なんけい【橘南谿】

江戸後期の医者・文人。宮川氏。名は春暉はるあきら。伊勢の人。京都に出て古医方を修め、解剖を行う。また、文学を好み、和歌に巧みで、全国を周遊。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分註」など。(1753〜1805)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

嵯峨天皇の皇后。内舎人うどねり橘清友の女むすめ。京都嵯峨に檀林寺を創建したので檀林皇后と呼ばれる。学館院を設立。(786〜850)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

奈良時代の貴族。諸兄もろえの子。参議。諸兄の没後、藤原仲麻呂を除こうと企てたが、密告により発覚し、拷問されて横死。(721〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ

鎌倉時代の貴族・文人。伊賀守。1254年(建長6)「古今著聞集」を撰。藤原孝時から琵琶の伝授を受けた。生没年未詳。

→文献資料[古今著聞集]

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

平安初期の能書家。三筆の一人。奈良麻呂の孫。804年(延暦23)遣唐留学生として入唐。帰国後、承和じょうわの変に坐して伊豆へ配流の途中没。( 〜842)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

奈良時代の貴族。父は敏達天皇4世の孫、美努みぬ王。母は県犬養三千代あがたいぬかいのみちよ。光明皇后の異父兄。はじめ葛城かずらき王と称したが、のち母の姓を継ぎ橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣・左大臣に進んだが、藤原仲麻呂に政治の実権を握られた。(684〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ひめ【橘媛】

(→)弟橘媛おとたちばなひめに同じ。

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥

奈良時代の厨子。光明皇后の母橘夫人(三千代)の念持仏と伝える阿弥陀三尊像を安置する。木造、高さ268.9センチメートル。天蓋付きの箱形の龕がんと台座(須弥座しゅみざと台脚)とから成る。阿弥陀三尊像および透彫すかしぼりの光背や浮彫で表現された菩薩像と蓮池は白鳳期のすぐれた金工技術の粋を示すと共に、扉の内外や須弥座の四面に描かれた彩色画も同時期の貴重な遺例。法隆寺蔵。国宝。

たちばな‐ほくし【立花北枝】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、研屋源四郎。加賀国金沢に住み刀研ぎを業とした。1689年(元禄2)芭蕉に入門、北越に蕉風をひろめた。編著「山中問答」「卯辰集」など。( 〜1718)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

安土桃山時代の武将。大友氏の一族で、豊臣秀吉に仕え、筑後柳川城主。文禄・慶長の役に勇名をはせた。関ヶ原の戦後、家康に降る。(1569〜1642)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐もどき【橘擬き】

バラ科の常緑低木。中国原産。庭園や生垣に栽培。枝は細長く先端はとげとなる。葉は長楕円形。やや革質、裏面は有毛、灰白色。花は白色。果実は扁球形、秋に橙黄色に熟し、5〜10個ずつ集まって美しい。ナガバノトキワサンザシ。→ピラカンサ。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐もりべ【橘守部】

江戸後期の国学者・歌人。伊勢の人。本姓は飯田。池庵・椎本しいがもとなどと号す。古語・古典の解釈において本居宣長に対して一家を成す。著に「稜威道別いつのちわき」「稜威言別いつのことわき」「湖月抄別記」「助辞本義一覧」など。(1781〜1849)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐や【橘屋】

歌舞伎俳優市村羽左衛門とその一門の屋号。

たちばな‐やき【橘焼】

魚の身をすりつぶして、小さく丸め、クチナシで黄色に染め、たれ味噌で煮て、カラタチの枝にさした料理。

⇒たちばな【橘】

たち‐はな・れる【立ち離れる】

〔自下一〕[文]たちはな・る(下二)

はなれる。とおざかる。へだたる。拾遺和歌集物名「―・れなば恋しかるべし」

たちばな‐を【橘を】

〔枕〕

「守部(地名)」にかかる。

⇒たちばな【橘】

たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

出棺の直前に会葬者に供する食事。立場。お立ち。立飯たちめし。

⇒たち‐ば【立場】

たち‐はばとび【立幅跳】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走することなく、踏切板の上に両足を置き、前方へ跳び、その跳んだ距離を競うもの。

たちば‐ふかく【立羽不角】

江戸中期の俳人・雑俳点者。浮世風の新風から後には古典のパロディー手法に堕したが門人は多く、化鳥風けちょうふうと呼ばれた。「蘆分船」その他編著書多数。(1662〜1753)

⇒たちば【立羽】

たち‐はめ【屩靪】

裏に牛皮を張った、雪駄に似た履物。〈倭名類聚鈔12〉

たちはら【立原】

姓氏の一つ。

⇒たちはら‐きょうしょ【立原杏所】

⇒たちはら‐すいけん【立原翠軒】

⇒たちはら‐まさあき【立原正秋】

⇒たちはら‐みちぞう【立原道造】

たち‐ばら【立ち腹】

①怒りやすいこと。腹を立てやすいこと。たちはら。落窪物語3「おのが心本性―に侍りて」

②立ったまま切腹すること。浄瑠璃、傾城反魂香「武家に生れた不祥には、大門口で―切り」

たちばらい‐てがた【他地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが異なる手形。↔同地払手形

たちはら‐きょうしょ【立原杏所】‥キヤウ‥

江戸後期の文人画家。名は任。水戸の人。翠軒の長子。谷文晁たにぶんちょうに文人画を学び、花鳥画を主に清新な感覚の絵を描いた。(1785〜1840)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐すいけん【立原翠軒】

江戸後期の儒学者。名は万。別号、東里。水戸藩士。徂徠学を修め、彰考館総裁となり、「大日本史」編纂を再興。藩政にも貢献、また書道などに秀でる。著「此君堂集」。(1744〜1823)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐まさあき【立原正秋】

小説家。本名、金胤奎キムユンキュ。のち、米本正秋。韓国大邱生れ。「薪能」「剣ケ崎」などの屈折したニヒリズムが注目され、「白い罌粟けし」で直木賞。(1926〜1980)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐みちぞう【立原道造】‥ザウ

詩人。東京生れ。東大建築科卒。「四季」同人。堀辰雄やリルケに傾倒。繊細・純粋で、音楽的な抒情詩を書いた。詩集「萱草わすれぐさに寄す」「暁と夕の詩」。(1914〜1939)

⇒たちはら【立原】

たち‐ばん【立ち番】

立って見張りをすること。また、その人。「―の巡査」

たち‐ひ【立ち氷】

下から立った氷。氷柱。古事記上「其の御手を取らしむれば即ち―に取り成し」↔垂氷たるひ

たち‐び【立ち日】

(「立ち」は旅立つ意とも、出現する意ともいう)命日めいにち。歌舞伎、三人吉三廓初買「今日を―に七七日なななぬか」

たち‐びな【立ち雛】

「ひな(雛)2」参照。

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

たちばな【橘】

姓氏の一つ。708年(和銅1)、県犬養あがたいぬかい宿祢三千代に県犬養橘宿祢の姓が与えられ、敏達天皇の玄孫美努みぬ王に嫁して生んだ葛城王(諸兄もろえ)・佐為王もまた橘宿祢の姓を与えられ、さらに橘朝臣となる。

⇒たちばな‐あけみ【橘曙覧】

⇒たちばな‐えなお【橘枝直】

⇒たちばな‐しゅうた【橘周太】

⇒たちばな‐しらき【橘樸】

⇒たちばな‐しんとう【橘神道】

⇒たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】

⇒たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒たちばな‐なんけい【橘南谿】

⇒たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

⇒たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

⇒たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】

⇒たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

⇒たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

⇒たちばな‐もりべ【橘守部】

たちばな【立花】

姓氏の一つ。

⇒たちばな‐ほくし【立花北枝】

⇒たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

たちばな‐あけみ【橘曙覧】

江戸末期の歌人・国学者。福井の人。姓は井手ともいう。名は尚事、後に曙覧、家号は志濃夫廼舎しのぶのや・藁屋。田中大秀おおひでに国学を学び、万葉調の歌をよくした。作「志濃夫廼舎歌集」「藁屋詠草」「藁屋文集」など。(1812〜1868)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ

⇒かとうえなお(加藤枝直)。

⇒たちばな【橘】

たち‐ばなし【立ち話】

立ったまま話すこと。また、その話。「―も何ですからお入りなさい」

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥

軍人。陸軍歩兵中佐。肥前千々石生れ。日露戦争で遼陽付近の首山堡攻撃で戦死。軍神とされた。(1865〜1904)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しらき【橘樸】

中国問題研究家・ジャーナリスト。大分県生れ。五高中退。1906年(明治39)中国にわたり、記者をへて満鉄嘱託。31年「満州評論」を創刊、王道国家論など満州国の理念を説いた。著「支那社会研究」など。(1881〜1945)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ

江戸中期に玉木正英(1670〜1736)の唱道した橘氏相伝と称する神道。垂加神道の一流。橘家きっけ神道。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ

探検家。浄土真宗本願寺派僧侶。名古屋生れ。大谷光瑞の探検隊の第2次・第3次中央アジア探検に参加。著「中亜探検」。(1890〜1968)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒かとうちかげ(加藤千蔭)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐づき【橘月】

陰暦5月の異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐でら【橘寺】

奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺。正称は上宮皇院菩提寺。606年聖徳太子の創建と伝えるが実際は天智天皇頃の成立。室町時代以降荒廃し幕末〜明治初年に再興。

たちばな‐どり【橘鳥】

ホトトギスの異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐なんけい【橘南谿】

江戸後期の医者・文人。宮川氏。名は春暉はるあきら。伊勢の人。京都に出て古医方を修め、解剖を行う。また、文学を好み、和歌に巧みで、全国を周遊。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分註」など。(1753〜1805)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

嵯峨天皇の皇后。内舎人うどねり橘清友の女むすめ。京都嵯峨に檀林寺を創建したので檀林皇后と呼ばれる。学館院を設立。(786〜850)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

奈良時代の貴族。諸兄もろえの子。参議。諸兄の没後、藤原仲麻呂を除こうと企てたが、密告により発覚し、拷問されて横死。(721〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ

鎌倉時代の貴族・文人。伊賀守。1254年(建長6)「古今著聞集」を撰。藤原孝時から琵琶の伝授を受けた。生没年未詳。

→文献資料[古今著聞集]

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

平安初期の能書家。三筆の一人。奈良麻呂の孫。804年(延暦23)遣唐留学生として入唐。帰国後、承和じょうわの変に坐して伊豆へ配流の途中没。( 〜842)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

奈良時代の貴族。父は敏達天皇4世の孫、美努みぬ王。母は県犬養三千代あがたいぬかいのみちよ。光明皇后の異父兄。はじめ葛城かずらき王と称したが、のち母の姓を継ぎ橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣・左大臣に進んだが、藤原仲麻呂に政治の実権を握られた。(684〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ひめ【橘媛】

(→)弟橘媛おとたちばなひめに同じ。

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥

奈良時代の厨子。光明皇后の母橘夫人(三千代)の念持仏と伝える阿弥陀三尊像を安置する。木造、高さ268.9センチメートル。天蓋付きの箱形の龕がんと台座(須弥座しゅみざと台脚)とから成る。阿弥陀三尊像および透彫すかしぼりの光背や浮彫で表現された菩薩像と蓮池は白鳳期のすぐれた金工技術の粋を示すと共に、扉の内外や須弥座の四面に描かれた彩色画も同時期の貴重な遺例。法隆寺蔵。国宝。

たちばな‐ほくし【立花北枝】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、研屋源四郎。加賀国金沢に住み刀研ぎを業とした。1689年(元禄2)芭蕉に入門、北越に蕉風をひろめた。編著「山中問答」「卯辰集」など。( 〜1718)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

安土桃山時代の武将。大友氏の一族で、豊臣秀吉に仕え、筑後柳川城主。文禄・慶長の役に勇名をはせた。関ヶ原の戦後、家康に降る。(1569〜1642)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐もどき【橘擬き】

バラ科の常緑低木。中国原産。庭園や生垣に栽培。枝は細長く先端はとげとなる。葉は長楕円形。やや革質、裏面は有毛、灰白色。花は白色。果実は扁球形、秋に橙黄色に熟し、5〜10個ずつ集まって美しい。ナガバノトキワサンザシ。→ピラカンサ。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐もりべ【橘守部】

江戸後期の国学者・歌人。伊勢の人。本姓は飯田。池庵・椎本しいがもとなどと号す。古語・古典の解釈において本居宣長に対して一家を成す。著に「稜威道別いつのちわき」「稜威言別いつのことわき」「湖月抄別記」「助辞本義一覧」など。(1781〜1849)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐や【橘屋】

歌舞伎俳優市村羽左衛門とその一門の屋号。

たちばな‐やき【橘焼】

魚の身をすりつぶして、小さく丸め、クチナシで黄色に染め、たれ味噌で煮て、カラタチの枝にさした料理。

⇒たちばな【橘】

たち‐はな・れる【立ち離れる】

〔自下一〕[文]たちはな・る(下二)

はなれる。とおざかる。へだたる。拾遺和歌集物名「―・れなば恋しかるべし」

たちばな‐を【橘を】

〔枕〕

「守部(地名)」にかかる。

⇒たちばな【橘】

たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

出棺の直前に会葬者に供する食事。立場。お立ち。立飯たちめし。

⇒たち‐ば【立場】

たち‐はばとび【立幅跳】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走することなく、踏切板の上に両足を置き、前方へ跳び、その跳んだ距離を競うもの。

たちば‐ふかく【立羽不角】

江戸中期の俳人・雑俳点者。浮世風の新風から後には古典のパロディー手法に堕したが門人は多く、化鳥風けちょうふうと呼ばれた。「蘆分船」その他編著書多数。(1662〜1753)

⇒たちば【立羽】

たち‐はめ【屩靪】

裏に牛皮を張った、雪駄に似た履物。〈倭名類聚鈔12〉

たちはら【立原】

姓氏の一つ。

⇒たちはら‐きょうしょ【立原杏所】

⇒たちはら‐すいけん【立原翠軒】

⇒たちはら‐まさあき【立原正秋】

⇒たちはら‐みちぞう【立原道造】

たち‐ばら【立ち腹】

①怒りやすいこと。腹を立てやすいこと。たちはら。落窪物語3「おのが心本性―に侍りて」

②立ったまま切腹すること。浄瑠璃、傾城反魂香「武家に生れた不祥には、大門口で―切り」

たちばらい‐てがた【他地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが異なる手形。↔同地払手形

たちはら‐きょうしょ【立原杏所】‥キヤウ‥

江戸後期の文人画家。名は任。水戸の人。翠軒の長子。谷文晁たにぶんちょうに文人画を学び、花鳥画を主に清新な感覚の絵を描いた。(1785〜1840)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐すいけん【立原翠軒】

江戸後期の儒学者。名は万。別号、東里。水戸藩士。徂徠学を修め、彰考館総裁となり、「大日本史」編纂を再興。藩政にも貢献、また書道などに秀でる。著「此君堂集」。(1744〜1823)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐まさあき【立原正秋】

小説家。本名、金胤奎キムユンキュ。のち、米本正秋。韓国大邱生れ。「薪能」「剣ケ崎」などの屈折したニヒリズムが注目され、「白い罌粟けし」で直木賞。(1926〜1980)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐みちぞう【立原道造】‥ザウ

詩人。東京生れ。東大建築科卒。「四季」同人。堀辰雄やリルケに傾倒。繊細・純粋で、音楽的な抒情詩を書いた。詩集「萱草わすれぐさに寄す」「暁と夕の詩」。(1914〜1939)

⇒たちはら【立原】

たち‐ばん【立ち番】

立って見張りをすること。また、その人。「―の巡査」

たち‐ひ【立ち氷】

下から立った氷。氷柱。古事記上「其の御手を取らしむれば即ち―に取り成し」↔垂氷たるひ

たち‐び【立ち日】

(「立ち」は旅立つ意とも、出現する意ともいう)命日めいにち。歌舞伎、三人吉三廓初買「今日を―に七七日なななぬか」

たち‐びな【立ち雛】

「ひな(雛)2」参照。

たち‐づめ【立ち詰め】

ずっと立ったままでいること。立ち通し。「一日―で疲れた」

たち‐つら・ぬ【立ち連ぬ】

〔他下二〕

立ってつらならせる。立てならべる。竹取物語「つちより五尺ばかりあがりたるほどに―・ねたり」

たち‐つ・る【立ち連る】

〔自下二〕

つれだつ。ともなう。謡曲、羽衣「遥かに三保の松原に―・れいざや通はん」

たち‐ど【立人】

⇒たちうど

たち‐ど【立処】

立っている所。万葉集14「汝なを待つと清水せみどは汲まず―ならすも」

たち‐どおし【立ち通し】‥ドホシ

最後まで立ったままでいること。長時間立ち続けること。立ち詰め。

たち‐とお・す【立ち通す】‥トホス

〔自五〕

最後まで立ったままでいる。立ち続ける。

たち‐どころ【立ち所】

立っている所。また、人の育った所。長く居た所。平治物語「六波羅の門前には馬車の―もなくせきあひたるに」

⇒たちどころ‐に【立ち所に】

たちどころ‐に【立ち所に】

〔副〕

すぐさま。ただちに。たちまち。即座に。三蔵法師伝承徳点「立タチトコロニ試に即ち成す」。「―解決する」

⇒たち‐どころ【立ち所】

たち‐どま・る【立ち止まる】

〔自五〕

歩行をやめて立つ。歩みをとめる。

たち‐とよ・む【立ち動む】

〔自四〕

どよむ。さわぐ。万葉集3「浅野の雉きぎし明けぬとし立動たちとよむらし」(「立動」を「たちさわく」と訓む説もある)

たち‐とり【太刀取り】

①切腹の介錯かいしゃくをする人。罪人の首を切る人。きりて。保元物語「正清―にて失ひまゐらすべきにて候ふ」

②(→)「たちもち」2に同じ。

たち‐なおり【立直り】‥ナホリ

たちなおること。

たち‐なお・る【立ち直る】‥ナホル

〔自五〕

①倒れかけたものがもとのようにしっかりと立つ。

②もとの良い状態にもどる。なおる。平家物語10「世も―・らば六代にたぶべし」。「失意から―・る」「景気が―・る」

③姿勢をまっすぐに立つ。源平盛衰記6「入道―・つて大の音こえを以て」

④場所を移る。〈日葡辞書〉

たち‐ながら【立ちながら】

(物忌のため、あるいは穢れに触れないために)立ったままで。転じて、ちょっとの間。源氏物語夕顔「頭中将ばかりを、―こなたに入り給へとのたまひて」

たち‐なげ・く【立ち嘆く】

〔自四〕

立ってため息をつく。万葉集4「なら山の小松が下に―・くかも」

たち‐な・む【立ち並む】

〔自四〕

ならぶ。枕草子89「皇子たち・上達部の―・み給へる」

たち‐なや・む【立ち悩む】

〔自四〕

立とうとしても苦しくて立てない。また、立っていることに苦しむ。

たち‐なら・す【立ち均す】

〔他四〕

地面をふみつけて平らにならす。また、その場所に常に行き来する。しばしばおとずれる。万葉集9「かづしかの真間ままの井を見れば―・し水汲ましけむ手児奈てごなし思ほゆ」

たち‐なら・す【立ち馴らす】

〔他四〕

馴れ親しむようにする。源氏物語賢木「などて今まで―・さざりつらむ」

たち‐なら・ぶ【立ち並ぶ】

[一]〔自五〕

①いくつもならんで立つ。「高層ビルが―・ぶ」

②目立つ位置にならぶ。そろう。源氏物語竹河「おとど・北の方のさばかり―・びて」

③同じ程度である。匹敵する。比肩する。竹取物語「わが丈―・ぶまで養ひ奉りたる我が子を」。「彼に―・ぶ者はいない」

[二]〔他下二〕

同列に並べる。同等にあつかう。源氏物語玉鬘「さりとも明石の並なみには―・べ給はざらまし」

たち‐な・る【立ち馴る】

〔自下二〕

なれる。なれしたしむ。源氏物語匂宮「一つ院の内にあけくれ―・れ給へば」

たち‐ぬい【裁ち縫い】‥ヌヒ

布を裁つことと縫うこと。針仕事。さいほう。源氏物語手習「―などするを」

たち‐ぬ・う【裁ち縫ふ】‥ヌフ

〔他四〕

布を裁って着物などに縫う。裁縫する。源氏物語帚木「そのたなばたの―・ふ方をのどめて」

たち‐ね【立値】

売り値。梅暦「―をさだんの当日に」

たち‐の‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオの別称。

たち‐の‐お【太刀緒】‥ヲ

太刀のあしに結びつけて腰にまとう紐。佩緒はきお。大和物語「良少将―にすべき革を求めければ」→太刀(図)

たち‐のき【立退き】

たちのくこと。「住居の―をせまられる」

⇒たちのき‐りょう【立退き料】

たちのき‐りょう【立退き料】‥レウ

たちのくのに必要な経費。また、たちのかされる人が補償や移転費用として受け取る金銭。

⇒たち‐のき【立退き】

たち‐の・く【立ち退く】

〔自五〕

居所を立ち去る。他所へ移る。その場所をあける。蜻蛉日記中「あふ、―・きて、などいふめれば」。「区画整理で―・く」

たち‐の‐しり【太刀の後】

〔枕〕

「さや(鞘)」「玉」にかかる。万葉集10「―玉纏田井たままきたいにいつまでか」

たち‐のぼ・る【立ち上る】

〔自五〕

煙などが、高くあがる。高く上へあがる。

たち‐の‐まま

着のみ着のまま。誹風柳多留2「風呂敷で引越すうばは―」

たち‐のみ【立飲み】

立ったままで酒や飲料水を飲むこと。「屋台で―をする」

たち‐は【立ち葉】

蓮の葉または木の葉などの、1茎ずつ立っているもの。堀河百首夏「蓮の―にゐる玉の」

たち‐は【起ち端】

起つべき機会。また、立ち去るべきおり。御伽草子、猿源氏草子「ことのほかの大酒にて、―を忘れて候ふ」

たちば【立羽】

姓氏の一つ。

⇒たちば‐ふかく【立羽不角】

たち‐ば【立場】

①立っているところ。

②その人が置かれている地位や状況。また、その人の面目。立つ瀬。「―によって考えも違う」「―上、やむを得ない」「―が無い」

③見地。観点。考え方。「唯物論の―」「中立の―を貫く」

④葬式。また、葬式の出立でたち。

⑤「立場の膳」の略。

⇒たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

たちばい【太刀奪】‥バヒ

狂言。太郎冠者が主人のために通行人の太刀を奪おうと計って、逆に主人の刀をとられてしまう。縄綯盗人なわないぬすびと。たちうばい。

たち‐はき【帯刀】

①太刀を帯びること。

②古代、春宮とうぐう坊の舎人監とねりのつかさの役人で、皇太子の護衛にあたった武官。舎人の中で武術にすぐれた者を任じ、特に帯刀たいとうさせた。帯刀舎人。たてわき。→授刀舎人寮。

③ナタマメの異称。(物類称呼)

⇒たちはき‐せんじょう【帯刀先生】

⇒たちはき‐とねり【帯刀舎人】

⇒たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】

⇒たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ

帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐とねり【帯刀舎人】

(→)「たちはき」に同じ。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン

たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。

⇒たち‐はき【帯刀】

たち‐ばさみ【裁ち鋏】

布地を裁断するのに用いる鋏。

たち‐はし・る【立ち走る】

〔自四〕

立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ

布などのたちくず。

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ

(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」

たち‐はだか・る【立ちはだかる】

〔自五〕

立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」

たち‐はたら・く【立ち働く】

〔自五〕

動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

たち‐づめ【立ち詰め】

ずっと立ったままでいること。立ち通し。「一日―で疲れた」

たち‐つら・ぬ【立ち連ぬ】

〔他下二〕

立ってつらならせる。立てならべる。竹取物語「つちより五尺ばかりあがりたるほどに―・ねたり」

たち‐つ・る【立ち連る】

〔自下二〕

つれだつ。ともなう。謡曲、羽衣「遥かに三保の松原に―・れいざや通はん」

たち‐ど【立人】

⇒たちうど

たち‐ど【立処】

立っている所。万葉集14「汝なを待つと清水せみどは汲まず―ならすも」

たち‐どおし【立ち通し】‥ドホシ

最後まで立ったままでいること。長時間立ち続けること。立ち詰め。

たち‐とお・す【立ち通す】‥トホス

〔自五〕

最後まで立ったままでいる。立ち続ける。

たち‐どころ【立ち所】

立っている所。また、人の育った所。長く居た所。平治物語「六波羅の門前には馬車の―もなくせきあひたるに」

⇒たちどころ‐に【立ち所に】

たちどころ‐に【立ち所に】

〔副〕

すぐさま。ただちに。たちまち。即座に。三蔵法師伝承徳点「立タチトコロニ試に即ち成す」。「―解決する」

⇒たち‐どころ【立ち所】

たち‐どま・る【立ち止まる】

〔自五〕

歩行をやめて立つ。歩みをとめる。

たち‐とよ・む【立ち動む】

〔自四〕

どよむ。さわぐ。万葉集3「浅野の雉きぎし明けぬとし立動たちとよむらし」(「立動」を「たちさわく」と訓む説もある)

たち‐とり【太刀取り】

①切腹の介錯かいしゃくをする人。罪人の首を切る人。きりて。保元物語「正清―にて失ひまゐらすべきにて候ふ」

②(→)「たちもち」2に同じ。

たち‐なおり【立直り】‥ナホリ

たちなおること。

たち‐なお・る【立ち直る】‥ナホル

〔自五〕

①倒れかけたものがもとのようにしっかりと立つ。

②もとの良い状態にもどる。なおる。平家物語10「世も―・らば六代にたぶべし」。「失意から―・る」「景気が―・る」

③姿勢をまっすぐに立つ。源平盛衰記6「入道―・つて大の音こえを以て」

④場所を移る。〈日葡辞書〉

たち‐ながら【立ちながら】

(物忌のため、あるいは穢れに触れないために)立ったままで。転じて、ちょっとの間。源氏物語夕顔「頭中将ばかりを、―こなたに入り給へとのたまひて」

たち‐なげ・く【立ち嘆く】

〔自四〕

立ってため息をつく。万葉集4「なら山の小松が下に―・くかも」

たち‐な・む【立ち並む】

〔自四〕

ならぶ。枕草子89「皇子たち・上達部の―・み給へる」

たち‐なや・む【立ち悩む】

〔自四〕

立とうとしても苦しくて立てない。また、立っていることに苦しむ。

たち‐なら・す【立ち均す】

〔他四〕

地面をふみつけて平らにならす。また、その場所に常に行き来する。しばしばおとずれる。万葉集9「かづしかの真間ままの井を見れば―・し水汲ましけむ手児奈てごなし思ほゆ」

たち‐なら・す【立ち馴らす】

〔他四〕

馴れ親しむようにする。源氏物語賢木「などて今まで―・さざりつらむ」

たち‐なら・ぶ【立ち並ぶ】

[一]〔自五〕

①いくつもならんで立つ。「高層ビルが―・ぶ」

②目立つ位置にならぶ。そろう。源氏物語竹河「おとど・北の方のさばかり―・びて」

③同じ程度である。匹敵する。比肩する。竹取物語「わが丈―・ぶまで養ひ奉りたる我が子を」。「彼に―・ぶ者はいない」

[二]〔他下二〕

同列に並べる。同等にあつかう。源氏物語玉鬘「さりとも明石の並なみには―・べ給はざらまし」

たち‐な・る【立ち馴る】

〔自下二〕

なれる。なれしたしむ。源氏物語匂宮「一つ院の内にあけくれ―・れ給へば」

たち‐ぬい【裁ち縫い】‥ヌヒ

布を裁つことと縫うこと。針仕事。さいほう。源氏物語手習「―などするを」

たち‐ぬ・う【裁ち縫ふ】‥ヌフ

〔他四〕

布を裁って着物などに縫う。裁縫する。源氏物語帚木「そのたなばたの―・ふ方をのどめて」

たち‐ね【立値】

売り値。梅暦「―をさだんの当日に」

たち‐の‐うお【太刀魚】‥ウヲ

タチウオの別称。

たち‐の‐お【太刀緒】‥ヲ

太刀のあしに結びつけて腰にまとう紐。佩緒はきお。大和物語「良少将―にすべき革を求めければ」→太刀(図)

たち‐のき【立退き】

たちのくこと。「住居の―をせまられる」

⇒たちのき‐りょう【立退き料】

たちのき‐りょう【立退き料】‥レウ

たちのくのに必要な経費。また、たちのかされる人が補償や移転費用として受け取る金銭。

⇒たち‐のき【立退き】

たち‐の・く【立ち退く】

〔自五〕

居所を立ち去る。他所へ移る。その場所をあける。蜻蛉日記中「あふ、―・きて、などいふめれば」。「区画整理で―・く」

たち‐の‐しり【太刀の後】

〔枕〕

「さや(鞘)」「玉」にかかる。万葉集10「―玉纏田井たままきたいにいつまでか」

たち‐のぼ・る【立ち上る】

〔自五〕

煙などが、高くあがる。高く上へあがる。

たち‐の‐まま

着のみ着のまま。誹風柳多留2「風呂敷で引越すうばは―」

たち‐のみ【立飲み】

立ったままで酒や飲料水を飲むこと。「屋台で―をする」

たち‐は【立ち葉】

蓮の葉または木の葉などの、1茎ずつ立っているもの。堀河百首夏「蓮の―にゐる玉の」

たち‐は【起ち端】

起つべき機会。また、立ち去るべきおり。御伽草子、猿源氏草子「ことのほかの大酒にて、―を忘れて候ふ」

たちば【立羽】

姓氏の一つ。

⇒たちば‐ふかく【立羽不角】

たち‐ば【立場】

①立っているところ。

②その人が置かれている地位や状況。また、その人の面目。立つ瀬。「―によって考えも違う」「―上、やむを得ない」「―が無い」

③見地。観点。考え方。「唯物論の―」「中立の―を貫く」

④葬式。また、葬式の出立でたち。

⑤「立場の膳」の略。

⇒たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

たちばい【太刀奪】‥バヒ

狂言。太郎冠者が主人のために通行人の太刀を奪おうと計って、逆に主人の刀をとられてしまう。縄綯盗人なわないぬすびと。たちうばい。

たち‐はき【帯刀】

①太刀を帯びること。

②古代、春宮とうぐう坊の舎人監とねりのつかさの役人で、皇太子の護衛にあたった武官。舎人の中で武術にすぐれた者を任じ、特に帯刀たいとうさせた。帯刀舎人。たてわき。→授刀舎人寮。

③ナタマメの異称。(物類称呼)

⇒たちはき‐せんじょう【帯刀先生】

⇒たちはき‐とねり【帯刀舎人】

⇒たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】

⇒たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ

帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐とねり【帯刀舎人】

(→)「たちはき」に同じ。

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン

たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」

⇒たち‐はき【帯刀】

たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】

鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。

⇒たち‐はき【帯刀】

たち‐ばさみ【裁ち鋏】

布地を裁断するのに用いる鋏。

たち‐はし・る【立ち走る】

〔自四〕

立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」

たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ

布などのたちくず。

たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ

(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」

たち‐はだか・る【立ちはだかる】

〔自五〕

立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」

たち‐はたら・く【立ち働く】

〔自五〕

動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」

たちばな【橘】

①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」

②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉

③カラタチバナの別称。

④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。

⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。

橘

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

たちばな【橘】

姓氏の一つ。708年(和銅1)、県犬養あがたいぬかい宿祢三千代に県犬養橘宿祢の姓が与えられ、敏達天皇の玄孫美努みぬ王に嫁して生んだ葛城王(諸兄もろえ)・佐為王もまた橘宿祢の姓を与えられ、さらに橘朝臣となる。

⇒たちばな‐あけみ【橘曙覧】

⇒たちばな‐えなお【橘枝直】

⇒たちばな‐しゅうた【橘周太】

⇒たちばな‐しらき【橘樸】

⇒たちばな‐しんとう【橘神道】

⇒たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】

⇒たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒たちばな‐なんけい【橘南谿】

⇒たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

⇒たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

⇒たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】

⇒たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

⇒たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

⇒たちばな‐もりべ【橘守部】

たちばな【立花】

姓氏の一つ。

⇒たちばな‐ほくし【立花北枝】

⇒たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

たちばな‐あけみ【橘曙覧】

江戸末期の歌人・国学者。福井の人。姓は井手ともいう。名は尚事、後に曙覧、家号は志濃夫廼舎しのぶのや・藁屋。田中大秀おおひでに国学を学び、万葉調の歌をよくした。作「志濃夫廼舎歌集」「藁屋詠草」「藁屋文集」など。(1812〜1868)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ

⇒かとうえなお(加藤枝直)。

⇒たちばな【橘】

たち‐ばなし【立ち話】

立ったまま話すこと。また、その話。「―も何ですからお入りなさい」

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥

軍人。陸軍歩兵中佐。肥前千々石生れ。日露戦争で遼陽付近の首山堡攻撃で戦死。軍神とされた。(1865〜1904)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しらき【橘樸】

中国問題研究家・ジャーナリスト。大分県生れ。五高中退。1906年(明治39)中国にわたり、記者をへて満鉄嘱託。31年「満州評論」を創刊、王道国家論など満州国の理念を説いた。著「支那社会研究」など。(1881〜1945)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ

江戸中期に玉木正英(1670〜1736)の唱道した橘氏相伝と称する神道。垂加神道の一流。橘家きっけ神道。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ

探検家。浄土真宗本願寺派僧侶。名古屋生れ。大谷光瑞の探検隊の第2次・第3次中央アジア探検に参加。著「中亜探検」。(1890〜1968)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒かとうちかげ(加藤千蔭)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐づき【橘月】

陰暦5月の異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐でら【橘寺】

奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺。正称は上宮皇院菩提寺。606年聖徳太子の創建と伝えるが実際は天智天皇頃の成立。室町時代以降荒廃し幕末〜明治初年に再興。

たちばな‐どり【橘鳥】

ホトトギスの異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐なんけい【橘南谿】

江戸後期の医者・文人。宮川氏。名は春暉はるあきら。伊勢の人。京都に出て古医方を修め、解剖を行う。また、文学を好み、和歌に巧みで、全国を周遊。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分註」など。(1753〜1805)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

嵯峨天皇の皇后。内舎人うどねり橘清友の女むすめ。京都嵯峨に檀林寺を創建したので檀林皇后と呼ばれる。学館院を設立。(786〜850)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

奈良時代の貴族。諸兄もろえの子。参議。諸兄の没後、藤原仲麻呂を除こうと企てたが、密告により発覚し、拷問されて横死。(721〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ

鎌倉時代の貴族・文人。伊賀守。1254年(建長6)「古今著聞集」を撰。藤原孝時から琵琶の伝授を受けた。生没年未詳。

→文献資料[古今著聞集]

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

平安初期の能書家。三筆の一人。奈良麻呂の孫。804年(延暦23)遣唐留学生として入唐。帰国後、承和じょうわの変に坐して伊豆へ配流の途中没。( 〜842)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

奈良時代の貴族。父は敏達天皇4世の孫、美努みぬ王。母は県犬養三千代あがたいぬかいのみちよ。光明皇后の異父兄。はじめ葛城かずらき王と称したが、のち母の姓を継ぎ橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣・左大臣に進んだが、藤原仲麻呂に政治の実権を握られた。(684〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ひめ【橘媛】

(→)弟橘媛おとたちばなひめに同じ。

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥

奈良時代の厨子。光明皇后の母橘夫人(三千代)の念持仏と伝える阿弥陀三尊像を安置する。木造、高さ268.9センチメートル。天蓋付きの箱形の龕がんと台座(須弥座しゅみざと台脚)とから成る。阿弥陀三尊像および透彫すかしぼりの光背や浮彫で表現された菩薩像と蓮池は白鳳期のすぐれた金工技術の粋を示すと共に、扉の内外や須弥座の四面に描かれた彩色画も同時期の貴重な遺例。法隆寺蔵。国宝。

たちばな‐ほくし【立花北枝】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、研屋源四郎。加賀国金沢に住み刀研ぎを業とした。1689年(元禄2)芭蕉に入門、北越に蕉風をひろめた。編著「山中問答」「卯辰集」など。( 〜1718)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

安土桃山時代の武将。大友氏の一族で、豊臣秀吉に仕え、筑後柳川城主。文禄・慶長の役に勇名をはせた。関ヶ原の戦後、家康に降る。(1569〜1642)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐もどき【橘擬き】

バラ科の常緑低木。中国原産。庭園や生垣に栽培。枝は細長く先端はとげとなる。葉は長楕円形。やや革質、裏面は有毛、灰白色。花は白色。果実は扁球形、秋に橙黄色に熟し、5〜10個ずつ集まって美しい。ナガバノトキワサンザシ。→ピラカンサ。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐もりべ【橘守部】

江戸後期の国学者・歌人。伊勢の人。本姓は飯田。池庵・椎本しいがもとなどと号す。古語・古典の解釈において本居宣長に対して一家を成す。著に「稜威道別いつのちわき」「稜威言別いつのことわき」「湖月抄別記」「助辞本義一覧」など。(1781〜1849)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐や【橘屋】

歌舞伎俳優市村羽左衛門とその一門の屋号。

たちばな‐やき【橘焼】

魚の身をすりつぶして、小さく丸め、クチナシで黄色に染め、たれ味噌で煮て、カラタチの枝にさした料理。

⇒たちばな【橘】

たち‐はな・れる【立ち離れる】

〔自下一〕[文]たちはな・る(下二)

はなれる。とおざかる。へだたる。拾遺和歌集物名「―・れなば恋しかるべし」

たちばな‐を【橘を】

〔枕〕

「守部(地名)」にかかる。

⇒たちばな【橘】

たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

出棺の直前に会葬者に供する食事。立場。お立ち。立飯たちめし。

⇒たち‐ば【立場】

たち‐はばとび【立幅跳】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走することなく、踏切板の上に両足を置き、前方へ跳び、その跳んだ距離を競うもの。

たちば‐ふかく【立羽不角】

江戸中期の俳人・雑俳点者。浮世風の新風から後には古典のパロディー手法に堕したが門人は多く、化鳥風けちょうふうと呼ばれた。「蘆分船」その他編著書多数。(1662〜1753)

⇒たちば【立羽】

たち‐はめ【屩靪】

裏に牛皮を張った、雪駄に似た履物。〈倭名類聚鈔12〉

たちはら【立原】

姓氏の一つ。

⇒たちはら‐きょうしょ【立原杏所】

⇒たちはら‐すいけん【立原翠軒】

⇒たちはら‐まさあき【立原正秋】

⇒たちはら‐みちぞう【立原道造】

たち‐ばら【立ち腹】

①怒りやすいこと。腹を立てやすいこと。たちはら。落窪物語3「おのが心本性―に侍りて」

②立ったまま切腹すること。浄瑠璃、傾城反魂香「武家に生れた不祥には、大門口で―切り」

たちばらい‐てがた【他地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが異なる手形。↔同地払手形

たちはら‐きょうしょ【立原杏所】‥キヤウ‥

江戸後期の文人画家。名は任。水戸の人。翠軒の長子。谷文晁たにぶんちょうに文人画を学び、花鳥画を主に清新な感覚の絵を描いた。(1785〜1840)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐すいけん【立原翠軒】

江戸後期の儒学者。名は万。別号、東里。水戸藩士。徂徠学を修め、彰考館総裁となり、「大日本史」編纂を再興。藩政にも貢献、また書道などに秀でる。著「此君堂集」。(1744〜1823)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐まさあき【立原正秋】

小説家。本名、金胤奎キムユンキュ。のち、米本正秋。韓国大邱生れ。「薪能」「剣ケ崎」などの屈折したニヒリズムが注目され、「白い罌粟けし」で直木賞。(1926〜1980)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐みちぞう【立原道造】‥ザウ

詩人。東京生れ。東大建築科卒。「四季」同人。堀辰雄やリルケに傾倒。繊細・純粋で、音楽的な抒情詩を書いた。詩集「萱草わすれぐさに寄す」「暁と夕の詩」。(1914〜1939)

⇒たちはら【立原】

たち‐ばん【立ち番】

立って見張りをすること。また、その人。「―の巡査」

たち‐ひ【立ち氷】

下から立った氷。氷柱。古事記上「其の御手を取らしむれば即ち―に取り成し」↔垂氷たるひ

たち‐び【立ち日】

(「立ち」は旅立つ意とも、出現する意ともいう)命日めいにち。歌舞伎、三人吉三廓初買「今日を―に七七日なななぬか」

たち‐びな【立ち雛】

「ひな(雛)2」参照。

⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。

⇒たちばな‐づき【橘月】

⇒たちばな‐どり【橘鳥】

⇒たちばな‐もどき【橘擬き】

⇒たちばな‐やき【橘焼】

⇒たちばな‐を【橘を】

たちばな【橘】

姓氏の一つ。708年(和銅1)、県犬養あがたいぬかい宿祢三千代に県犬養橘宿祢の姓が与えられ、敏達天皇の玄孫美努みぬ王に嫁して生んだ葛城王(諸兄もろえ)・佐為王もまた橘宿祢の姓を与えられ、さらに橘朝臣となる。

⇒たちばな‐あけみ【橘曙覧】

⇒たちばな‐えなお【橘枝直】

⇒たちばな‐しゅうた【橘周太】

⇒たちばな‐しらき【橘樸】

⇒たちばな‐しんとう【橘神道】

⇒たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】

⇒たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒たちばな‐なんけい【橘南谿】

⇒たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

⇒たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

⇒たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】

⇒たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

⇒たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

⇒たちばな‐もりべ【橘守部】

たちばな【立花】

姓氏の一つ。

⇒たちばな‐ほくし【立花北枝】

⇒たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

たちばな‐あけみ【橘曙覧】

江戸末期の歌人・国学者。福井の人。姓は井手ともいう。名は尚事、後に曙覧、家号は志濃夫廼舎しのぶのや・藁屋。田中大秀おおひでに国学を学び、万葉調の歌をよくした。作「志濃夫廼舎歌集」「藁屋詠草」「藁屋文集」など。(1812〜1868)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐えなお【橘枝直】‥ナホ

⇒かとうえなお(加藤枝直)。

⇒たちばな【橘】

たち‐ばなし【立ち話】

立ったまま話すこと。また、その話。「―も何ですからお入りなさい」

たちばな‐しゅうた【橘周太】‥シウ‥

軍人。陸軍歩兵中佐。肥前千々石生れ。日露戦争で遼陽付近の首山堡攻撃で戦死。軍神とされた。(1865〜1904)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しらき【橘樸】

中国問題研究家・ジャーナリスト。大分県生れ。五高中退。1906年(明治39)中国にわたり、記者をへて満鉄嘱託。31年「満州評論」を創刊、王道国家論など満州国の理念を説いた。著「支那社会研究」など。(1881〜1945)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐しんとう【橘神道】‥タウ

江戸中期に玉木正英(1670〜1736)の唱道した橘氏相伝と称する神道。垂加神道の一流。橘家きっけ神道。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ずいちょう【橘瑞超】‥テウ

探検家。浄土真宗本願寺派僧侶。名古屋生れ。大谷光瑞の探検隊の第2次・第3次中央アジア探検に参加。著「中亜探検」。(1890〜1968)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ちかげ【橘千蔭】

⇒かとうちかげ(加藤千蔭)。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐づき【橘月】

陰暦5月の異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐でら【橘寺】

奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺。正称は上宮皇院菩提寺。606年聖徳太子の創建と伝えるが実際は天智天皇頃の成立。室町時代以降荒廃し幕末〜明治初年に再興。

たちばな‐どり【橘鳥】

ホトトギスの異称。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐なんけい【橘南谿】

江戸後期の医者・文人。宮川氏。名は春暉はるあきら。伊勢の人。京都に出て古医方を修め、解剖を行う。また、文学を好み、和歌に巧みで、全国を周遊。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分註」など。(1753〜1805)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐かちこ【橘嘉智子】

嵯峨天皇の皇后。内舎人うどねり橘清友の女むすめ。京都嵯峨に檀林寺を創建したので檀林皇后と呼ばれる。学館院を設立。(786〜850)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐ならまろ【橘奈良麻呂】

奈良時代の貴族。諸兄もろえの子。参議。諸兄の没後、藤原仲麻呂を除こうと企てたが、密告により発覚し、拷問されて横死。(721〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐なりすえ【橘成季】‥スヱ

鎌倉時代の貴族・文人。伊賀守。1254年(建長6)「古今著聞集」を撰。藤原孝時から琵琶の伝授を受けた。生没年未詳。

→文献資料[古今著聞集]

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐はやなり【橘逸勢】

平安初期の能書家。三筆の一人。奈良麻呂の孫。804年(延暦23)遣唐留学生として入唐。帰国後、承和じょうわの変に坐して伊豆へ配流の途中没。( 〜842)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐の‐もろえ【橘諸兄】

奈良時代の貴族。父は敏達天皇4世の孫、美努みぬ王。母は県犬養三千代あがたいぬかいのみちよ。光明皇后の異父兄。はじめ葛城かずらき王と称したが、のち母の姓を継ぎ橘諸兄となる。藤原不比等の4子が相次いで病没した後、大納言となり、さらに右大臣・左大臣に進んだが、藤原仲麻呂に政治の実権を握られた。(684〜757)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐ひめ【橘媛】

(→)弟橘媛おとたちばなひめに同じ。

たちばなふじん‐の‐ずし【橘夫人厨子】‥ヅ‥

奈良時代の厨子。光明皇后の母橘夫人(三千代)の念持仏と伝える阿弥陀三尊像を安置する。木造、高さ268.9センチメートル。天蓋付きの箱形の龕がんと台座(須弥座しゅみざと台脚)とから成る。阿弥陀三尊像および透彫すかしぼりの光背や浮彫で表現された菩薩像と蓮池は白鳳期のすぐれた金工技術の粋を示すと共に、扉の内外や須弥座の四面に描かれた彩色画も同時期の貴重な遺例。法隆寺蔵。国宝。

たちばな‐ほくし【立花北枝】

江戸中期の俳人。蕉門十哲の一人。通称、研屋源四郎。加賀国金沢に住み刀研ぎを業とした。1689年(元禄2)芭蕉に入門、北越に蕉風をひろめた。編著「山中問答」「卯辰集」など。( 〜1718)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐むねしげ【立花宗茂】

安土桃山時代の武将。大友氏の一族で、豊臣秀吉に仕え、筑後柳川城主。文禄・慶長の役に勇名をはせた。関ヶ原の戦後、家康に降る。(1569〜1642)

⇒たちばな【立花】

たちばな‐もどき【橘擬き】

バラ科の常緑低木。中国原産。庭園や生垣に栽培。枝は細長く先端はとげとなる。葉は長楕円形。やや革質、裏面は有毛、灰白色。花は白色。果実は扁球形、秋に橙黄色に熟し、5〜10個ずつ集まって美しい。ナガバノトキワサンザシ。→ピラカンサ。

⇒たちばな【橘】

たちばな‐もりべ【橘守部】

江戸後期の国学者・歌人。伊勢の人。本姓は飯田。池庵・椎本しいがもとなどと号す。古語・古典の解釈において本居宣長に対して一家を成す。著に「稜威道別いつのちわき」「稜威言別いつのことわき」「湖月抄別記」「助辞本義一覧」など。(1781〜1849)

⇒たちばな【橘】

たちばな‐や【橘屋】

歌舞伎俳優市村羽左衛門とその一門の屋号。

たちばな‐やき【橘焼】

魚の身をすりつぶして、小さく丸め、クチナシで黄色に染め、たれ味噌で煮て、カラタチの枝にさした料理。

⇒たちばな【橘】

たち‐はな・れる【立ち離れる】

〔自下一〕[文]たちはな・る(下二)

はなれる。とおざかる。へだたる。拾遺和歌集物名「―・れなば恋しかるべし」

たちばな‐を【橘を】

〔枕〕

「守部(地名)」にかかる。

⇒たちばな【橘】

たちば‐の‐ぜん【立場の膳】

出棺の直前に会葬者に供する食事。立場。お立ち。立飯たちめし。

⇒たち‐ば【立場】

たち‐はばとび【立幅跳】

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走することなく、踏切板の上に両足を置き、前方へ跳び、その跳んだ距離を競うもの。

たちば‐ふかく【立羽不角】

江戸中期の俳人・雑俳点者。浮世風の新風から後には古典のパロディー手法に堕したが門人は多く、化鳥風けちょうふうと呼ばれた。「蘆分船」その他編著書多数。(1662〜1753)

⇒たちば【立羽】

たち‐はめ【屩靪】

裏に牛皮を張った、雪駄に似た履物。〈倭名類聚鈔12〉

たちはら【立原】

姓氏の一つ。

⇒たちはら‐きょうしょ【立原杏所】

⇒たちはら‐すいけん【立原翠軒】

⇒たちはら‐まさあき【立原正秋】

⇒たちはら‐みちぞう【立原道造】

たち‐ばら【立ち腹】

①怒りやすいこと。腹を立てやすいこと。たちはら。落窪物語3「おのが心本性―に侍りて」

②立ったまま切腹すること。浄瑠璃、傾城反魂香「武家に生れた不祥には、大門口で―切り」

たちばらい‐てがた【他地払手形】‥バラヒ‥

支払地と振出人(為替手形ならば支払人)の住所地とが異なる手形。↔同地払手形

たちはら‐きょうしょ【立原杏所】‥キヤウ‥

江戸後期の文人画家。名は任。水戸の人。翠軒の長子。谷文晁たにぶんちょうに文人画を学び、花鳥画を主に清新な感覚の絵を描いた。(1785〜1840)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐すいけん【立原翠軒】

江戸後期の儒学者。名は万。別号、東里。水戸藩士。徂徠学を修め、彰考館総裁となり、「大日本史」編纂を再興。藩政にも貢献、また書道などに秀でる。著「此君堂集」。(1744〜1823)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐まさあき【立原正秋】

小説家。本名、金胤奎キムユンキュ。のち、米本正秋。韓国大邱生れ。「薪能」「剣ケ崎」などの屈折したニヒリズムが注目され、「白い罌粟けし」で直木賞。(1926〜1980)

⇒たちはら【立原】

たちはら‐みちぞう【立原道造】‥ザウ

詩人。東京生れ。東大建築科卒。「四季」同人。堀辰雄やリルケに傾倒。繊細・純粋で、音楽的な抒情詩を書いた。詩集「萱草わすれぐさに寄す」「暁と夕の詩」。(1914〜1939)

⇒たちはら【立原】

たち‐ばん【立ち番】

立って見張りをすること。また、その人。「―の巡査」

たち‐ひ【立ち氷】

下から立った氷。氷柱。古事記上「其の御手を取らしむれば即ち―に取り成し」↔垂氷たるひ

たち‐び【立ち日】

(「立ち」は旅立つ意とも、出現する意ともいう)命日めいにち。歌舞伎、三人吉三廓初買「今日を―に七七日なななぬか」

たち‐びな【立ち雛】

「ひな(雛)2」参照。広辞苑 ページ 12180 での【○立臼に菰】単語。