複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

も(音節)🔗⭐🔉

も

①両唇を密閉し、有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音〔m〕と母音〔o〕との結合した音節。〔mo〕 上代特殊仮名遣では、古事記に甲〔mo〕乙〔mö〕2類の別があった。

②平仮名「も」は「毛」の草体。片仮名「モ」は「毛」の下画。

も【妹】🔗⭐🔉

も【妹】

「いも」の略。万葉集20「家の―が着せし衣に」

も【面】🔗⭐🔉

も【面】

「おも」の略。万葉集14「田の―にゐる鶴たずの」

も【喪】🔗⭐🔉

も【喪】

①死亡した人を追悼する礼。特に、人の死後、その親族が一定期間、世を避けて家に籠もり、身を慎むこと。親疎によってその期限に長短がある。忌き。持統紀「新羅に使はして、天皇の喪みもを赴つげしむ」。「―に服する」「―が明ける」

②わざわい。凶事。万葉集5「事もなく―もなくあらむを」

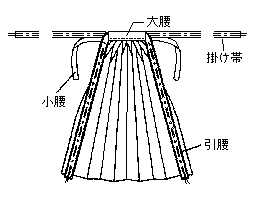

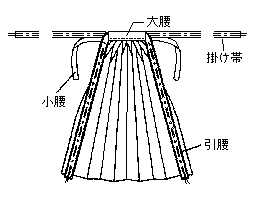

も【裳】🔗⭐🔉

も【裳】

①上代、女性が腰から下にまとった服。万葉集5「立たせる妹が―の裾ぬれぬ」

②(本来は「褶」と書いた)男性の礼服らいふくで、表袴うえのはかまの上に着用したもの。

③平安時代以来の女房の装束で、腰から下の後方にまとった服。12または10枚の細長い台形に裁った綾や縠織こめおりを襞ひだが立つように縫い、海浦かいぶなどの文様を施し、裾を長く引く。枕草子83「おはしまさねば―も着ず袿うちぎすがたにてゐたるこそ物ぞこなひにて」

裳

④僧侶が腰から下にまとう服。

④僧侶が腰から下にまとう服。

④僧侶が腰から下にまとう服。

④僧侶が腰から下にまとう服。

も【藻】🔗⭐🔉

も【藻】

水中に生ずる藻類・海草・水草などの称。神代紀下「沖つ―は辺へには寄れども」

も(副詞)🔗⭐🔉

も

〔副〕

①もはや。もう。狂言、抜殻「―かう参りまする」

②さらに。このうえに。いま。また。狂言、悪太郎「―一つ飲うで」。「―一度」

も(助動詞)🔗⭐🔉

も

〔助動〕

(上代東国方言)推量の助動詞ムの訛。万葉集20「家いわなる妹いもはさやに見―かも」

も(助詞)🔗⭐🔉

も

〔助詞〕

➊(終助詞)活用語の終止形(係結びでは結びの形)、ク語法に付いて、詠嘆の意を表す。体言には「かも」「はも」などの形で用いる。なお、「かも」は平安時代には「かな」に代わる。古事記中「はしけやし我家の方よ雲居立ち来―」。万葉集3「みつみつし久米の若子がい触れけむ磯の草根の枯れまく惜し―」。万葉集4「眠いも寝かてにと明かしつらく―長きこの夜を」。拾遺和歌集恋「わが背子がありかもしらでねたる夜はあかつきがたの枕さびし―」→かも→かな。

➋(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受ける。「は」と対比される語で、「は」が幾つかの中から一つを採り上げる(それ以外を退ける)語であるのに対し、「も」はそれを付け加える意を表す。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格に当たる部分に使われる。「も」を受けて結ぶ活用語は、意味に応じて種々の活用形となるが、通常は終止形で結ぶ。

①ある事態がそれに及ぶことを示す。…もまた。万葉集1「熟田津にきたつに船乗りせむと月まてば潮―かなひぬ今はこぎ出でな」。源氏物語桐壺「やうやう天の下に―あぢきなう人のもてなやみぐさになりて」。新古今和歌集秋「心なき身に―あはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」。平家物語11「浪の下に―都のさぶらふぞ」。歌舞伎、好色伝授「お好ならば野郎餅―御座います」。「私―参加します」「これ―読むといい」

②どれか一つに限定せず同種の物事を列挙するのに用いる。万葉集1「君が代―わが代―知るや磐代の岡の草根をいざ結びてな」。源氏物語帚木「あしく―よく―相添ひて、とあらむ折―かからむきざみを―見すぐしたらむ中こそ契り深くあはれならめ」。平家物語9「心ある―心なき―、皆鎧の袖をぞぬらしける」。「この人―あの人―賛成している」「野―山―花盛りになる」

③願望表現と呼応して、願望の中心にあるものを示す。万葉集5「竜の馬―今も得てしか青丹よし奈良の都に行きて来むため」。万葉集8「たな霧らひ雪―降らぬか」

④最も実現しにくく、条件としては最高のものであることを示す。…まで。源氏物語桐壺「かかる人―、世にいでおはするなりけり」。「世界新記録―出た」

⑤最も実現しやすく、条件としては最低のものであることを示す。…さえ。…でも。万葉集14「信濃なる千曲の川の小石さざれいし―君し踏みてば玉と拾はむ」。源氏物語若紫「世を捨てたる法師の心地に―いみじう世の憂へ忘れ、よはひ延ぶる人の御有様なり」。平家物語7「あやしの鳥けだもの―恩を報じ徳をむくふ心は候ふなり」。「慣れ親しめばがらくた―宝である」

⑥譲歩または許容する意を示す。万葉集9「海つ路の和なぎなむ時―渡らなむ」。源氏物語末摘花「かくたのみなくて―過ぐるものなりけり」。滑稽本、素人狂言紋切形「アイかして―上げやうが、あれは読むばかりに」。「教えてあげて―いい」

⑦係助詞「こそ」あるいは「ぞ」が接続して「もこそ」「もぞ」の形で危惧の感情を表すことがある。…するといけない。源氏物語若紫「はしたなう―こそ思せ」。新古今和歌集恋「玉の緒よ絶えなば絶えね長らへばしのぶることの弱り―ぞする」

⑧用言の連用形、副詞などに付いて詠嘆を表す。万葉集1「国はし―多さわにあれども」。万葉集4「許多ここだく―狂ひに狂ひ」。源氏物語松風「若君はいと―いと―うつくしげに」

⑨(意外なものにまで及んだの意から)意味を強める。源氏物語桐壺「また見奉らでしばし―あらむはいと後ろめたう」。蒙求抄1「人を人と―思はぬ物」。歌舞伎、好色伝授「濡れました事はちつと―大事御座りませぬ」。浮世床初「あの又かかし(嚊)―かかしだ、コレ早く起きなせへと言へ」。「少し―恐ろしくない」「難しい球を取り―取ったり」

⑩(それ一つではないの意から)意味を和らげる。いろは文庫「無理にとめ―致しますまい」。「一時は辛く―あろうが、必ず幸せになれる」

⑪不定称の語に付いて、全部を総括した意を表す。人情本、花筐「お前は誰に―言ておくれぢやアあるまいと思ふから」。「誰―が知っている事実」「何―食べていない」

➌(接続助詞)

①動詞的活用の語の連体形に接続して譲歩の気持から、逆接を表す。…でも。…のに。万葉集4「来むといふ―来ぬ時あるを来じといふを来むとは待たじ来じといふものを」。源氏物語橋姫「心一つにいとど物思はしさ添ひて内裏へ参らむと思しつる―出で立たれず」。堤中納言物語「月にはかられて夜深くおきにける―思ふらむ所いとほしけれど立ち帰らむも遠き程なれば」。平治物語「矢は当らざりし―痛手は負ひぬ」。「泣く―認められず」「期限は今日に迫りたる―準備は未だ成らず」

②仮定の逆接条件を表す。…ても。…であっても。「何等の事由ある―議場に入る事を許さず」

も【最】🔗⭐🔉

も【最】

〔接頭〕

「まこと」「正しい」「もっとも」の意を表す語。「―中」「―寄」

モア【moa】🔗⭐🔉

モア【moa】

ダチョウ目の走鳥。18世紀を最後に絶滅。かつてニュー‐ジーランドに大小種々のものがいたが、現生の走鳥類と同様に飛翔力がなく、最大のものは高さ4メートル、体重230キログラムと推定される。恐鳥。

モア【Thomas More】🔗⭐🔉

モア【Thomas More】

イギリスの政治家・思想家。エラスムスと交わり、古典および法律を研究、枢密顧問官・下院議員・大法官を歴任。ヘンリー8世の離婚問題に反対し、叛逆罪に問われて処刑。王権と教権から自由な社会を理想国家とした。著「ユートピア」。(1478〜1535)

モアー【mower】🔗⭐🔉

モアー【mower】

草刈機。特に、バリカン式または回転刃のある動力草刈機。牧草・緑肥などの刈取りに用いる。

もあい【舫い】モアヒ🔗⭐🔉

もあい【舫い】モアヒ

⇒もやい1

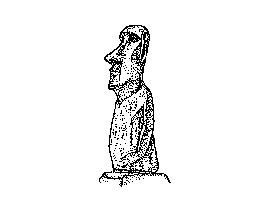

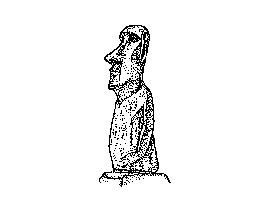

モアイ【moai】🔗⭐🔉

モアイ【moai】

南太平洋、イースター島にある巨大な石像。先住民が祖先の像を刻んだものと考えられ、数百体が現存。

モアッサン【Ferdinand Frédéric Henri Moissan】🔗⭐🔉

モアッサン【Ferdinand Frédéric Henri Moissan】

フランスの化学者。すべての元素のうちで最も反応性に富むフッ素の単離に成功。ノーベル賞。(1852〜1907)

モアブ‐じん【モアブ人】🔗⭐🔉

モアブ‐じん【モアブ人】

(Moabite)旧約聖書時代にイスラエル人と闘争を繰り返した民族の一つ。アラビア砂漠の西、死海の東に建国、前9世紀頃繁栄していたらしいが、前6世紀には既に滅亡。

モアレ【moiré フランス】🔗⭐🔉

モアレ【moiré フランス】

(波形模様の意)

①絹織物の一つ。タフタに木目もくめを織り出した張りの強い織物で、表面に波状の光沢がある。無地。イブニング‐ドレス・カクテル‐ドレスなどに使用。また、リボン用。

②点または線が幾何学的に規則正しく分布したものを重ね合わせた時に生ずる縞状の斑紋。網版印刷物を原稿として網版を複製する時などに起こりやすい。

もい【盌】モヒ🔗⭐🔉

もい【盌】モヒ

①水を盛る椀わん。武烈紀「玉たま―に水さへ盛り」

②転じて、飲み水。催馬楽、飛鳥井「御―も寒し」

もい‐か【梅花】‥クワ🔗⭐🔉

もい‐か【梅花】‥クワ

(モイは唐音)梅花の模様。また、その模様を織った絹。〈下学集〉

モイスチャー【moisture】🔗⭐🔉

モイスチャー【moisture】

水分。湿気。肌や毛髪について言う。

モイスト‐ペレット【moist pellet】🔗⭐🔉

モイスト‐ペレット【moist pellet】

(moistは「湿った」意)養殖用の飼料の一種。配合飼料と生なま餌(主に海産魚肉)とを混合し、団塊状に成形したもの。餌の散逸が少なく水質の汚染防止に有効。

モイゼ【Moyses ラテン】🔗⭐🔉

モイゼ【Moyses ラテン】

⇒モーセ

もいとり‐の‐つかさ【水取司・主水司】モヒ‥🔗⭐🔉

もいとり‐の‐つかさ【水取司・主水司】モヒ‥

⇒しゅすいし(主水司)。古事記下「―に駈使つかはえし吉備の国の児島の仕丁よほろ」

もい‐の‐つかさ【水司】モヒ‥🔗⭐🔉

もい‐の‐つかさ【水司】モヒ‥

⇒すいし

モイライ【Moirai】🔗⭐🔉

モイライ【Moirai】

ギリシア神話で、運命の3女神。ゼウスとテミスとの娘。運命の糸を紡ぐクロト、長さを定めるラケシス、糸を切るアトロポスの3神。単数形モイラ。

もう(おばけ)🔗⭐🔉

もう

(東北・中部地方などで)おばけ。子供をおどかすときに言う。

もう【毛】🔗⭐🔉

もう【毛】

①(動植物の)け。「アンゴラ―」

②植物。また、その生育、実り。

③単位の一つ。

㋐1の1000分の1。

㋑歩合・利率等の単位。1割の1000分の1。

㋒尺度の単位。寸の1000分の1。毫。

㋓質量の単位。匁もんめの1000分の1。毫。

㋔金銭の単位。厘の10分の1。銭の100分の1。

④毛野国けののくにの略。

もう【妄】マウ🔗⭐🔉

もう【妄】マウ

(呉音。漢音はボウ)つつしまないこと。みだりなこと。

もう【孟】マウ🔗⭐🔉

もう【孟】マウ

①かしら。はじめ。↔季。

②孟子の略。

もう【盲】マウ🔗⭐🔉

もう【盲】マウ

目の見えないこと。また、その人。

もう【猛】マウ🔗⭐🔉

もう【猛】マウ

①たけく盛んなこと。あらあらしく強いこと。竹取物語「勢―の者に成りにけり」

②(接頭語的に)程度のはなはだしいこと。「―スピード」

もう【網】マウ🔗⭐🔉

もう【網】マウ

あみ目のように組織をもって広くひろがっているもの。「通信―」

もう【申】マウ🔗⭐🔉

もう【申】マウ

「申す」の略。狂言、福の神「物―案内―」

も・う【思ふ・念ふ】モフ🔗⭐🔉

も・う【思ふ・念ふ】モフ

〔他四〕

「おもふ」の略。古事記中「心は―・へど」

もう(副詞)🔗⭐🔉

もう

〔副〕

(歴史的仮名遣をマウとする説がある)

①もはや。すでに。狂言、末広がり「おおかた覚えました。私は―かう参りまする」。「―忘れた」

②間もなく。やがて。「―来るでしょう」

③(分量表現を伴って)この上になお。さらに。「―一つ」「―ちょっと左へ」

⇒もうは未だなり、未だはもうなり

もう‐あ【盲唖】マウ‥🔗⭐🔉

もう‐あ【盲唖】マウ‥

目が見えないことと口がきけないこと。

⇒もうあ‐がっこう【盲唖学校】

もう‐あい【盲愛】マウ‥🔗⭐🔉

もう‐あい【盲愛】マウ‥

むやみに愛すること。「一人娘を―する」

もう‐あく【猛悪】マウ‥🔗⭐🔉

もう‐あく【猛悪】マウ‥

①勇猛で残酷なこと。

②勢いが激しいこと。

もう‐あそび【毛遊び】🔗⭐🔉

もう‐あそび【毛遊び】

沖縄の村々で行われていた男女の野外遊び。夜なべ仕事のあと、もう(野原)に集い歌い踊った。

もうあんじょう【盲安杖】マウ‥ヂヤウ🔗⭐🔉

もうあんじょう【盲安杖】マウ‥ヂヤウ

仮名法語。鈴木正三しょうさん著。1巻。1619年(元和5)成る。禅の立場から人間として守るべき10の徳目を具体的に説いたもの。

もうあん‐ぼうこく【猛安謀克】マウ‥🔗⭐🔉

もうあん‐ぼうこく【猛安謀克】マウ‥

中国、金代の軍事組織、また行政単位。300戸を1謀克、10謀克を1猛安とした。この組織は女真民族固有のもの。

もう‐い【毛夷】🔗⭐🔉

もう‐い【毛夷】

えぞ。えみし。毛人もうじん。

もう‐い【毛衣】🔗⭐🔉

もう‐い【毛衣】

①哺乳類の体表に密生する毛の全体をいう。

②毛皮で作った衣服。けごろも。

もう‐い【猛威】マウヰ🔗⭐🔉

もう‐い【猛威】マウヰ

(風や流行病などの)たけだけしい勢い。猛烈な勢い。「―をふるう」

大辞林の検索結果 (91)

も🔗⭐🔉

も

(1)五十音図マ行第五段の仮名。両唇鼻音の有声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「も」は「毛」の草体。片仮名「モ」は「毛」の末三画。

〔奈良時代,古事記では,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,古くは発音上区別があったとされる〕

も【面】🔗⭐🔉

も [1] 【面】

〔「おも」の「お」が脱落した形〕

おもて。表面。あたり。方向。「阿倍の田の―に居る鶴(タズ)の/万葉 3523」

も【喪】🔗⭐🔉

も [0][1] 【喪】

(1)人が死んだのち,近親者がその死をいたみ,また死のけがれを忌(イ)んで慎むこと。一定の期間家に閉じこもったり交際をさけたりする。「―に服する」「―が明ける」

(2)災い。凶事。「旅にても―なくはや来と我妹子が/万葉 3717」

も【裳】🔗⭐🔉

も [0] 【裳】

腰から下にまとう衣服。

(1)奈良時代,律令制による礼服のときに,男女とも用いた腰巻式のもの。

(2)平安時代以後,公家の女房などが正装するとき,袴(ハカマ)の上につけ,後方のみにたれた襞(ヒダ)飾りのあるもの。

裳(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

も【藻】🔗⭐🔉

も [0] 【藻】

水中に生育する水草・海草・藻類などの総称。

も🔗⭐🔉

も [1] (副)

(1)さらに。もっと。もう。「―ひとつどうぞ」

(2)もはや。もう。「いや,―往(イ)にまらする/狂言・痩松」

も🔗⭐🔉

も (助動)(○・○・も・も・○・○)

〔上代東国方言〕

活用語の未然形に付く。推量の助動詞「む」に同じ。「人妻とあぜかそを言はむ然らばか隣の衣を借りて着なは〈も〉/万葉 3472」「我が門の片山椿まこと汝(ナレ)我が手触れなな地(ツチ)に落ち〈も〉かも/万葉 4418」

も🔗⭐🔉

も

■一■ (係助)

種々の語句に接続する。

(1)類似した事物を幾つか取り出し並べて提示する。「…も…も」の形をとることが多い。「血―涙―ない男」「野に―山に―春がきた」「世界の男,あてなる―いやしき―,いかでこのかぐや姫を得てしがな,見てしがなと,音に聞きめでて惑ふ/竹取」

(2)他にも類似の事物が存在することを言外にほのめかす形で,ある事物を提示する。「英語―ろくにできないくせに」「君のこと―頼んでおいた」「心なき身に―あはれは知られけり鴫(シギ)立つ沢の秋の夕暮れ/山家(秋)」

(3)不定を表す言葉に付いて,全面肯定・全面否定を表す。「何―知らない」「だれ―が知っていること」「なに―あらむもの給へ/落窪 1」

(4)極端な事物を提示し,強調する。…さえも。「聞いたこと―ない話」「太っ腹の社長―,今度はまいったようだ」

(5)動詞の連用形や動作性名詞に付いて,下に否定の語を伴い,打ち消しの意を強めて表す。「ふりむき―しない」「いちべつ―くれない」

(6)詠嘆・感動の意を表す。「書き―書いたり,一日五千枚」「こう―暑くてはやりきれない」「限りなく遠く―来にけるかな/伊勢 9」

(7)係助詞「こそ」「ぞ」「や」「か」などを伴って用いられる。

→もこそ(連語)

→もぞ(連語)

→もや(連語)

→もか(連語)

■二■ (接助)

(1)形容詞連用形に接続する。ある動作・作用や状態を述べる時,その量や程度について極端な場合あるいは限界となる場合を想定するのに用いられる。…とも。…ても。「おそく―本年中には完成するだろう」

(2)活用語の連体形に接続して,逆接の確定条件を表す。…けれども。…ても。「心ひとつにいとど物思はしさ添ひて内裏へ参らむと思しつる―,出で立たれず/源氏(橋姫)」

■三■ (終助)

文末に付いて,詠嘆の意を表す。体言を受ける場合,他の係助詞が上接して「かも」「やも」「ぞも」「はも」などの形をとる。

→かも(連語)

→やも(連語)

→ぞも(連語)

→はも(連語)

「春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影にうぐひす鳴く―/万葉 4290」「恋せじとみたらし河にせしみそぎ神はうけずぞなりにけらし―/古今(恋一)」

も【最】🔗⭐🔉

も 【最】 (接頭)

〔「真(マ)」と同源か〕

状態を表す語に付いて,「真に」「本当に」「もっとも」などの意を表す。「―中(ナカ)」「―寄り」

モア moa

moa 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モア [1]  moa

moa ダチョウ目モア科の鳥の総称。絶滅した走鳥類で,二十数種が知られる。ニュージーランド産のダチョウに似た鳥。最後の種は一九世紀初頭まで生き残っていたらしい。最大のものは体高約3.5メートル,卵の重さは4,5キログラムもあったという。恐鳥。

ダチョウ目モア科の鳥の総称。絶滅した走鳥類で,二十数種が知られる。ニュージーランド産のダチョウに似た鳥。最後の種は一九世紀初頭まで生き残っていたらしい。最大のものは体高約3.5メートル,卵の重さは4,5キログラムもあったという。恐鳥。

moa

moa ダチョウ目モア科の鳥の総称。絶滅した走鳥類で,二十数種が知られる。ニュージーランド産のダチョウに似た鳥。最後の種は一九世紀初頭まで生き残っていたらしい。最大のものは体高約3.5メートル,卵の重さは4,5キログラムもあったという。恐鳥。

ダチョウ目モア科の鳥の総称。絶滅した走鳥類で,二十数種が知られる。ニュージーランド産のダチョウに似た鳥。最後の種は一九世紀初頭まで生き残っていたらしい。最大のものは体高約3.5メートル,卵の重さは4,5キログラムもあったという。恐鳥。

モア More

More 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モア  More

More (1)〔Henry M.〕

(1614-1687) イギリスの哲学者。ケンブリッジ-プラトン学派の一人。新プラトン派やデカルトから影響を受け,生得観念を認める立場から神の存在論的証明を行なった。

(2)〔Thomas M.〕

(1478-1535) イギリスの政治家・社会思想家。ヘンリー八世に重用され大法官となるが,カトリック教徒として英国教会の分離を認めず辞任。反逆罪に問われ刑死。人文主義の立場から「ユートピア」を著し,当時のイギリス社会を批判した。

(1)〔Henry M.〕

(1614-1687) イギリスの哲学者。ケンブリッジ-プラトン学派の一人。新プラトン派やデカルトから影響を受け,生得観念を認める立場から神の存在論的証明を行なった。

(2)〔Thomas M.〕

(1478-1535) イギリスの政治家・社会思想家。ヘンリー八世に重用され大法官となるが,カトリック教徒として英国教会の分離を認めず辞任。反逆罪に問われ刑死。人文主義の立場から「ユートピア」を著し,当時のイギリス社会を批判した。

More

More (1)〔Henry M.〕

(1614-1687) イギリスの哲学者。ケンブリッジ-プラトン学派の一人。新プラトン派やデカルトから影響を受け,生得観念を認める立場から神の存在論的証明を行なった。

(2)〔Thomas M.〕

(1478-1535) イギリスの政治家・社会思想家。ヘンリー八世に重用され大法官となるが,カトリック教徒として英国教会の分離を認めず辞任。反逆罪に問われ刑死。人文主義の立場から「ユートピア」を著し,当時のイギリス社会を批判した。

(1)〔Henry M.〕

(1614-1687) イギリスの哲学者。ケンブリッジ-プラトン学派の一人。新プラトン派やデカルトから影響を受け,生得観念を認める立場から神の存在論的証明を行なった。

(2)〔Thomas M.〕

(1478-1535) イギリスの政治家・社会思想家。ヘンリー八世に重用され大法官となるが,カトリック教徒として英国教会の分離を認めず辞任。反逆罪に問われ刑死。人文主義の立場から「ユートピア」を著し,当時のイギリス社会を批判した。

モアイ moai

moai 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モアイ  moai

moai 南太平洋,イースター島にある巨大な石像遺跡。10〜80トンの凝灰岩製で,祭祀場(サイシジヨウ)に六百余体が立ち,石切り場にも未完成の約三百個が残る。

モアイ

南太平洋,イースター島にある巨大な石像遺跡。10〜80トンの凝灰岩製で,祭祀場(サイシジヨウ)に六百余体が立ち,石切り場にも未完成の約三百個が残る。

モアイ

[カラー図版]

モアイ

[カラー図版]

モアイ

[図]

[図]

moai

moai 南太平洋,イースター島にある巨大な石像遺跡。10〜80トンの凝灰岩製で,祭祀場(サイシジヨウ)に六百余体が立ち,石切り場にも未完成の約三百個が残る。

モアイ

南太平洋,イースター島にある巨大な石像遺跡。10〜80トンの凝灰岩製で,祭祀場(サイシジヨウ)に六百余体が立ち,石切り場にも未完成の約三百個が残る。

モアイ

[カラー図版]

モアイ

[カラー図版]

モアイ

[図]

[図]

モアッサン Ferdinand Fr

Ferdinand Fr d

d ric Henri Moissan

ric Henri Moissan 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モアッサン  Ferdinand Fr

Ferdinand Fr d

d ric Henri Moissan

ric Henri Moissan (1852-1907)フランスの化学者。電解によりフッ素の単離に成功。電気炉を製作し,高温化学・電熱化学工業の基礎を築く。

(1852-1907)フランスの化学者。電解によりフッ素の単離に成功。電気炉を製作し,高温化学・電熱化学工業の基礎を築く。

Ferdinand Fr

Ferdinand Fr d

d ric Henri Moissan

ric Henri Moissan (1852-1907)フランスの化学者。電解によりフッ素の単離に成功。電気炉を製作し,高温化学・電熱化学工業の基礎を築く。

(1852-1907)フランスの化学者。電解によりフッ素の単離に成功。電気炉を製作し,高温化学・電熱化学工業の基礎を築く。

モアレ (フランス) moir

(フランス) moir

🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モアレ [2]  (フランス) moir

(フランス) moir

(1)見る方向により木目の模様の表れる織物。また,その加工。普通,タフタ・アセテートなどに施し,服地・リボン用。

(2)規則正しく分布している細かな点や線を重ね合わせたときに新たに生じる斑紋。各版の網点を刷り重ねる多色印刷などで起こる。

(1)見る方向により木目の模様の表れる織物。また,その加工。普通,タフタ・アセテートなどに施し,服地・リボン用。

(2)規則正しく分布している細かな点や線を重ね合わせたときに新たに生じる斑紋。各版の網点を刷り重ねる多色印刷などで起こる。

(フランス) moir

(フランス) moir

(1)見る方向により木目の模様の表れる織物。また,その加工。普通,タフタ・アセテートなどに施し,服地・リボン用。

(2)規則正しく分布している細かな点や線を重ね合わせたときに新たに生じる斑紋。各版の網点を刷り重ねる多色印刷などで起こる。

(1)見る方向により木目の模様の表れる織物。また,その加工。普通,タフタ・アセテートなどに施し,服地・リボン用。

(2)規則正しく分布している細かな点や線を重ね合わせたときに新たに生じる斑紋。各版の網点を刷り重ねる多色印刷などで起こる。

もい【水】🔗⭐🔉

もい モヒ 【水】

〔「 (モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

(モイ)」に入れるものの意から〕

飲み水。飲料水。「御(ミ)―も寒し御秣(ミマクサ)もよし/催馬楽」

もい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

もい モヒ 【 】

水を盛る器。椀。「玉―に水さへ盛り/日本書紀(武烈)」

】

水を盛る器。椀。「玉―に水さへ盛り/日本書紀(武烈)」

】

水を盛る器。椀。「玉―に水さへ盛り/日本書紀(武烈)」

】

水を盛る器。椀。「玉―に水さへ盛り/日本書紀(武烈)」

モイスチャー moisture

moisture 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モイスチャー [2]  moisture

moisture 湿気。しめりけ。水分。

湿気。しめりけ。水分。

moisture

moisture 湿気。しめりけ。水分。

湿気。しめりけ。水分。

もいち【望一】🔗⭐🔉

もいち 【望一】

⇒杉木(スギキ)望一

もい-とり【水取・主水】🔗⭐🔉

もい-とり モヒ― [0][4] 【水取・主水】

(1)奈良時代,宮中の飲料水のことをつかさどった人。もんど。「此は宇陀の―等の祖なり/古事記(中訓)」

(2)律令制で,後宮十二司の一つである水司(スイシ)の女官。

もいとり-の-つかさ【水取司・主水司】🔗⭐🔉

もいとり-の-つかさ モヒ― 【水取司・主水司】

(1)「すいし(水司)」に同じ。

(2)「しゅすいし(主水司)」に同じ。

モイマン Ernst Meumann

Ernst Meumann 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モイマン  Ernst Meumann

Ernst Meumann (1862-1915) ドイツの教育学者・心理学者。実験心理学を教育学の研究に適用し,実験的な教育学を創始。著「実験教育学」

(1862-1915) ドイツの教育学者・心理学者。実験心理学を教育学の研究に適用し,実験的な教育学を創始。著「実験教育学」

Ernst Meumann

Ernst Meumann (1862-1915) ドイツの教育学者・心理学者。実験心理学を教育学の研究に適用し,実験的な教育学を創始。著「実験教育学」

(1862-1915) ドイツの教育学者・心理学者。実験心理学を教育学の研究に適用し,実験的な教育学を創始。著「実験教育学」

モイライ (ギリシヤ) Moirai

(ギリシヤ) Moirai 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

モイライ  (ギリシヤ) Moirai

(ギリシヤ) Moirai 〔モイラは「部分・割り当て」の意。モイライはその複数形〕

ギリシャ神話の運命の女神。クロト(運命の糸を紡ぐ女)・ラケシス(運命を割り当てる女)・アトロポス(変えられない者,すなわち死の瞬間に運命の糸を断つ女)の三神。

〔モイラは「部分・割り当て」の意。モイライはその複数形〕

ギリシャ神話の運命の女神。クロト(運命の糸を紡ぐ女)・ラケシス(運命を割り当てる女)・アトロポス(変えられない者,すなわち死の瞬間に運命の糸を断つ女)の三神。

(ギリシヤ) Moirai

(ギリシヤ) Moirai 〔モイラは「部分・割り当て」の意。モイライはその複数形〕

ギリシャ神話の運命の女神。クロト(運命の糸を紡ぐ女)・ラケシス(運命を割り当てる女)・アトロポス(変えられない者,すなわち死の瞬間に運命の糸を断つ女)の三神。

〔モイラは「部分・割り当て」の意。モイライはその複数形〕

ギリシャ神話の運命の女神。クロト(運命の糸を紡ぐ女)・ラケシス(運命を割り当てる女)・アトロポス(変えられない者,すなわち死の瞬間に運命の糸を断つ女)の三神。

もう【申】🔗⭐🔉

もう マウ 【申】

〔「まうす(申)」の略〕

⇒ものもう(物申)

⇒あんないもう(案内申)

もう【毛】🔗⭐🔉

もう [1] 【毛】

(1)尺貫法の長さ・重さの単位。厘の一〇分の一。

(2)金銭・歩合・割合の単位。厘の一〇分の一。「日歩二銭四厘七―」「打率二割六分九厘二―」

もう【盲】🔗⭐🔉

もう マウ [1] 【盲】

両眼ともに視覚が重度に障害されている状態。強度の視野障害も含む。

もう【猛】🔗⭐🔉

もう マウ 【猛】 (名・形動)[文]ナリ

(1)勢いがさかんである・こと(さま)。「勢(イキオイ)―に/婦系図(鏡花)」

(2)たけだけしい・こと(さま)。「威ありて―ならず/花柳春話(純一郎)」

(3)(「猛に」の形で)程度のはなはだしいさま。たいへん。「―に違ふといふは何ごとにや/かたこと」

もう【蒙】🔗⭐🔉

もう [1] 【蒙】

道理に暗いこと。蒙昧(モウマイ)。

も・う【思ふ・念ふ】🔗⭐🔉

も・う モフ 【思ふ・念ふ】 (動ハ四)

〔「おもう」の転〕

思う。「みやびたる花と我(アレ)―・ふ/万葉 852」

もう🔗⭐🔉

もう [1][0]

■一■ (副)

(1)時間や程度が,ある基準や節目を超えることを表す。もはや。「―あれから一年たつ」「―三時を過ぎた」「―これ以上食べられない」

(2)時間や場所にある基準点を定めて,それに近づくことを表す。まもなく。「―そろそろ頂上だ」「駅は―すぐそこだ」「―着くころだ」

(3) [0]

すでにある基準や状態に達しているのに,さらに加える意を表す。さらに。「―一杯飲もう」「―少し右へ寄って」「―一度やってみよう」

■二■ (感)

(1)ある感情や感動が高まったときに用いられる語。「―,最高だわ」「―,悲しくて悲しくて」「―,ほんとにすごいんだ」

(2)やや非難・叱責の気持ちをこめていう語。「―,何度言っても聞かないんだから」「ひどいんだから,―」

〔歴史的仮名遣いを「まう」とする説もある〕

もう-あ【盲唖】🔗⭐🔉

もう-あ マウ― [1] 【盲唖】

目が見えず,ほとんどことばを話すことができない状態。

もう-あい【盲愛】🔗⭐🔉

もう-あい マウ― [0] 【盲愛】 (名)スル

ただむやみにかわいがること。また,その愛情。「わが子を―する」

もう-あく【猛悪】🔗⭐🔉

もう-あく マウ― [0] 【猛悪】 (名・形動)[文]ナリ

乱暴で悪いこと。残酷で悪いこと。また,そのさま。「吾等を殺して…彼等の食物に供せんとする―なる人類に/月世界旅行(勤)」

もうあんじょう【盲安杖】🔗⭐🔉

もうあんじょう マウアンヂヤウ 【盲安杖】

法語集。一巻。鈴木正三著。1619年成立,51年刊。書名は心の盲者を安きに導く杖(ツエ)の意で,「己れをかえりみて己れを知れ」など人間として守るべき一〇の徳目を説く。

もうあん-ぼうこく【猛安謀克】🔗⭐🔉

もうあん-ぼうこく マウアン― [0] 【猛安謀克】

中国,金の太祖阿骨打(アクダ)が始めた,三〇〇戸を一謀克,一〇謀克を一猛安とする部族的な軍事・行政単位,およびその長の称。

もう-い【毛衣】🔗⭐🔉

もう-い [1] 【毛衣】

(1)毛皮で作った衣。けごろも。

(2)哺乳動物の体表に密生している毛の総体。ヒト・クジラ・ゾウなどでは退化している。

もう-い【猛威】🔗⭐🔉

もう-い マウ [1] 【猛威】

激しい勢いや威力。「―をふるう」

[1] 【猛威】

激しい勢いや威力。「―をふるう」

[1] 【猛威】

激しい勢いや威力。「―をふるう」

[1] 【猛威】

激しい勢いや威力。「―をふるう」

もう-う【猛雨】🔗⭐🔉

もう-う マウ― [1] 【猛雨】

激しく降る雨。

もう-えい【毛穎】🔗⭐🔉

もう-えい [0] 【毛穎】

〔「穎」は穂の意〕

筆の異名。

もう-えん【猛炎】🔗⭐🔉

もう-えん マウ― [0] 【猛炎】

燃えさかるほのお。

もう-えん【猛煙】🔗⭐🔉

もう-えん マウ― [0] 【猛煙】

激しく立ちのぼる煙。

もう-か【孟夏】🔗⭐🔉

もう-か マウ― [1] 【孟夏】

〔「孟」ははじめの意〕

(1)夏のはじめ。初夏。

(2)陰暦四月の異名。

もうか-の-えん【孟夏の宴】🔗⭐🔉

もうか-の-えん マウ― 【孟夏の宴】

平安時代,陰暦四月一日に行われた旬(シユン)の宴。

もう-か【猛火】🔗⭐🔉

もう-か マウクワ [1] 【猛火】

激しい勢いで燃える火。

もう-かく【妄覚】🔗⭐🔉

もう-かく マウ― [0] 【妄覚】

錯覚と幻覚の総称。

もうがく-どうぶつ【毛顎動物】🔗⭐🔉

もうがく-どうぶつ [5] 【毛顎動物】

動物分類上の一門。体長1〜6センチメートルの海洋プランクトン。体は細長く,左右相称。体の先端にある口の周囲に剛毛がある。

→ヤムシ

もう-がっこう【盲学校】🔗⭐🔉

もう-がっこう マウガクカウ [3] 【盲学校】

視覚障害者に対して,普通教育に準ずる教育を施し,あわせてその障害を補うために必要な知識・技能を授ける学校。

もうか・る【儲かる】🔗⭐🔉

もうか・る マウカル [3] 【儲かる】 (動ラ五[四])

(1)利益がある。もうけが得られる。「相場で一山あてて,大分―・った」

(2)得をする。「相手のエラーで一点―・った」

もう-かん【毛管】🔗⭐🔉

もう-かん ―クワン [0] 【毛管】

(毛のように)きわめて細い管。毛細管。

もうかん-げんしょう【毛管現象】🔗⭐🔉

もうかん-げんしょう ―クワン―シヤウ [5] 【毛管現象】

液体中に細い管を立てるとき,管内の液面が管外の自由表面よりも高く,または低くなる現象。毛細管現象。

もう-かん【盲官】🔗⭐🔉

もう-かん マウクワン [0] 【盲官】

昔,琵琶(ビワ)・管弦や按摩(アンマ)・鍼(ハリ)などを業とした盲人に与えられた官名。総検校(ケンギヨウ)の下に,検校・勾当(コウトウ)・座頭・衆分(シユブン)などの階級があった。

もう-かん【盲管】🔗⭐🔉

もう-かん マウクワン [0] 【盲管】

内臓器官のうち,一方が行き止まりになっている管。盲腸など。

もうかん-じゅうそう【盲管銃創】🔗⭐🔉

もうかん-じゅうそう マウクワン―サウ [5] 【盲管銃創】

打ちこまれた弾丸が身体を貫かず体内にとどまる負傷。

⇔貫通銃創

もうかん-しょうこうぐん【盲管症候群】🔗⭐🔉

もうかん-しょうこうぐん マウクワンシヤウコウ― [7] 【盲管症候群】

消化管の手術後などに,小腸で内容物が停滞する部位に細菌の増殖が起こり,消化吸収障害や貧血をきたす症候群。盲係蹄症候群。

もう-き【盲亀】🔗⭐🔉

もう-き マウ― [1] 【盲亀】

目の見えない亀。

もう-き【猛気】🔗⭐🔉

もう-き マウ― [1] 【猛気】

たけだけしい気質。あらい気性。

もう-き【濛気・朦気】🔗⭐🔉

もう-き [1] 【濛気・朦気】 (名)スル

(1)もうもうとたちこめる気。

(2)気がふさぐこと。心が晴れないこと。「常に死人の首を目に見ねば,心地の―するとて/太平記 20」

もう-ぎゅう【猛牛】🔗⭐🔉

もう-ぎゅう マウギウ [0] 【猛牛】

性質の荒々しい牛。

もうぎゅう【蒙求】🔗⭐🔉

もうぎゅう モウギウ 【蒙求】

中国の類書。唐の李瀚(リカン)著。三巻。南北朝までの故事を五九六句の四字句に織り込んだもの。一話を一句に表して,内容の似た二句を一対とし,偶数句で韻をふみ八句ごとに韻を変えてある。初学の児童用に作られた。平安時代に日本に伝わり,広範な影響を残した。

もうぎゅう-しょう【蒙求抄】🔗⭐🔉

もうぎゅう-しょう モウギウセウ 【蒙求抄】

抄物の一。「蒙求」の注釈書。清原宣賢の抄した「蒙求聴塵」(1523年ころ成立),清原宣賢講・林宗二抄(1534年ころ成立)などがある。

もう-きょ【毛挙】🔗⭐🔉

もう-きょ [1] 【毛挙】

細かい点までいちいち数え上げること。「其外の勧賞(ケンジヨウ)共―にいとまあらず/平家 3」

もう-きょ【妄挙】🔗⭐🔉

もう-きょ マウ― [1] 【妄挙】

思慮分別のない行動。ぼうきょ。「学者の議論もありて,容易に其―を許さず/文明論之概略(諭吉)」

もう-きょういく【盲教育】🔗⭐🔉

もう-きょういく マウケウイク [3] 【盲教育】

視覚障害者に対する特別に配慮された教育。点字による普通教育,感覚・歩行訓練,職業教育などを総合したもの。盲人教育。

もう-きん【猛禽】🔗⭐🔉

もう-きん マウ― [0] 【猛禽】

肉食で性質の荒々しい鳥。

もうきん-るい【猛禽類】🔗⭐🔉

もうきん-るい マウ― [3] 【猛禽類】

飛翔(ヒシヨウ)力が強く,曲がった鋭いくちばしと爪(ツメ)をもち,他の鳥類や哺乳類・爬虫類などを捕食する大形の鳥の総称。ワシタカ目とフクロウ目の総称として用いられることが多い。

もう・く【設く・儲く】🔗⭐🔉

もう・く【参来】🔗⭐🔉

もう・く マウ― 【参来】 (動カ変)

〔「まゐく(参来)」の転〕

参り来る。「未だかへり―・こず/日本書紀(仁徳訓)」

もうけ【設け】🔗⭐🔉

もうけ マウケ [3] 【設け】

〔動詞「設ける」の連用形から〕

(1)前もって用意してあること。準備。用意。「―の席」

(2)あらたに作りもうけること。設立。「五六年前までは洋学校の―もあつて/思出の記(蘆花)」

(3)もてなしのための食事の用意。「くにのつかさ…―などしたりけれど/古今(仮名序)」

(4)食事。「麻の衣・一鉢の―・藜(アカザ)のあつ物/徒然 58」

もうけ【儲け】🔗⭐🔉

もうけ マウケ [3] 【儲け】

〔「設け」と同源〕

もうけること。もうけたもの。利益。とく。「―が少ない」

もうけ-がしら【儲け頭】🔗⭐🔉

もうけ-がしら マウケ― [4] 【儲け頭】

何人かもうけた人のいる中で一番もうけた人。

もうけ-ぐち【儲け口】🔗⭐🔉

もうけ-ぐち マウケ― [3][0] 【儲け口】

利益を得る仕事。

もうけ-しごと【儲け仕事】🔗⭐🔉

もうけ-しごと マウケ― [4] 【儲け仕事】

利益になる仕事。もうけの多い仕事。「うまい―はないか」

もうけ-しゅぎ【儲け主義】🔗⭐🔉

もうけ-しゅぎ マウケ― [4] 【儲け主義】

金銭的な利益を第一とする考え方。

もうけ-ずく【儲け尽く】🔗⭐🔉

もうけ-ずく マウケヅク [0][5] 【儲け尽く】

金もうけだけを目的とすること。

もう-げき【猛撃】🔗⭐🔉

もう-げき マウ― [0] 【猛撃】 (名)スル

激しく攻撃すること。猛烈な攻撃。「―を加える」

もう(和英)🔗⭐🔉

もうあ【盲唖学校】(和英)🔗⭐🔉

もうあ【盲唖学校】

a school for the blind and dumb.

もうい【猛威】(和英)🔗⭐🔉

もういちど【もう一度】(和英)🔗⭐🔉

もういちど【もう一度】

once more[again].

もうか【猛火】(和英)🔗⭐🔉

もうか【猛火】

raging flames.〜を浴びせる direct a hot fire.

もうがっこう【盲学校】(和英)🔗⭐🔉

もうがっこう【盲学校】

a school for the blind.→英和

もうかん【毛管】(和英)🔗⭐🔉

もうかん【毛管】

a capillary tube.‖毛管現象《理》a capillarity.

もうきんるい【猛禽類】(和英)🔗⭐🔉

もうきんるい【猛禽類】

birds of prey.

もうけ【儲け】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「モ」で始まるの検索結果。もっと読み込む