複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (94)

うてな【台】🔗⭐🔉

うてな【台】

①四方を観望できるように作った高い土壇・建物。高殿。

②物を載せる台。

せり‐ふ【台詞・科白】🔗⭐🔉

せり‐ふ【台詞・科白】

①芝居で、俳優が劇中の人物として述べることば。

②きまり文句。儀礼的な口上。浮世風呂4「紺屋の明後日あさって、作者の明晩、久しい―と合点して」

③苦情を言うこと。言い分を述べること。談判。浄瑠璃、長町女腹切「お花はこちの奉公人、親仁との―ならどこぞ外でしたがよい」

④支払いをすること。歌舞伎、五大力恋緘「今夜中に―して下さんせにやなりませぬ」

⑤ことば。言いぐさ。「その―を聞いて腹が立った」

⇒せりふ‐ちょう【台詞帳】

⇒せりふ‐づけ【台詞付】

⇒せりふ‐まわし【台詞回し】

せりふ‐ちょう【台詞帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

せりふ‐ちょう【台詞帳】‥チヤウ

(→)台詞付せりふづけに同じ。

⇒せり‐ふ【台詞・科白】

せりふ‐づけ【台詞付】🔗⭐🔉

せりふ‐づけ【台詞付】

俳優のせりふを記した文書。台詞帳。書抜き。

⇒せり‐ふ【台詞・科白】

せりふ‐まわし【台詞回し】‥マハシ🔗⭐🔉

せりふ‐まわし【台詞回し】‥マハシ

せりふの言いまわし。

⇒せり‐ふ【台詞・科白】

だい【台】🔗⭐🔉

だい【台】

(呉音。漢音はタイ)

①たかどの。うてな。源氏物語東屋「『楚王の―の上の、夜の琴の声』と誦ずんじ給へるも」。枕草子143「―の前に植ゑられたりける牡丹ぼうたなどのをかしきこと」

②物や人をのせるもの。「椅子を―に上の物をとる」

③食物。めし。源氏物語夕霧「誰も誰も御―参りなどして」

④平たくて高い土地。

⑤物事のもととなるもの。「プラチナ―の指輪」

⑥中央政府の官省。弾正台など。今昔物語集9「常に―の使として」

⑦相手への敬称。

⑧皇族・貴人への敬語。

⑨大型の家具や楽器、車・機械などを数える語。また、印刷や製本で16頁・32頁をひとまとまりとして数える語。「輪転機5―」

⑩年齢または物の値段などのそれを単位に区切れる範囲を示す語。「百円―前半」

→たい(台)

だい‐あみ【台網】🔗⭐🔉

だい‐あみ【台網】

建網たてあみの中で規模が最も大きくなったもの。魚類を袋網(身網)に誘い込む仕掛けをもつ。主としてマグロ・ブリなどの漁に用いる。

たい‐い【台位】‥ヰ🔗⭐🔉

たい‐い【台位】‥ヰ

①台槐たいかいの位。三公の位。

②転じて、宰相。

だい‐いし【台石】🔗⭐🔉

だい‐いし【台石】

土台に据える石。礎石。

たい‐が【台駕】🔗⭐🔉

たい‐が【台駕】

高貴の人の乗物の称。

だい‐か【台下】🔗⭐🔉

だい‐か【台下】

①うてなの下。ものみの下。楼下。

②貴人の敬称。手紙の脇付わきづけに用いる。

たい‐かい【台階】🔗⭐🔉

たい‐かい【台階】

①三公の位。三台の位。太政大臣・左大臣・右大臣。平家物語4「男子或いは―をかたじけなうし」

②他人の居宅を敬っていう語。

たい‐かく【台閣】🔗⭐🔉

たい‐かく【台閣】

(ダイカクとも)

①たかどの。楼閣。

②政治を行う官庁。内閣。「―に列なる」

たい‐がく【台岳】🔗⭐🔉

たい‐がく【台岳】

①中国の天台山の異称。

②比叡山の異称。台嶺。

だい‐がわり【台替り】‥ガハリ🔗⭐🔉

だい‐がわり【台替り】‥ガハリ

相場などの変動がある単位を越すこと。50円台の品が60円台になったような場合にいう。

たい‐かん【台翰】🔗⭐🔉

たい‐かん【台翰】

他人の手紙の尊敬語。尊翰。芳書。

たい‐かん【台観】‥クワン🔗⭐🔉

たい‐かん【台観】‥クワン

物見の台。

たい‐がん【台顔】🔗⭐🔉

たい‐がん【台顔】

他人の顔の尊敬語。尊顔。

たいき【台記】🔗⭐🔉

たいき【台記】

(台は大臣の総称「三台」による)宇治左大臣藤原頼長の日記。12巻。1136年(保延2)頼長17歳に始まり、55年(久寿2)保元の乱の前年に及ぶ。記事は生彩に富み、宮中の儀式を詳記。槐記・宇槐記・宇左記・宇治左府記・治相記ともいう。

だい‐ぎ【台木・砧木】🔗⭐🔉

だい‐ぎ【台木・砧木】

①接木つぎきで、根のある方の植物。つぎだい。

②物の台にする木材。

⇒だいぎ‐ぼたん【台木牡丹】

だいぎ‐ぼたん【台木牡丹】🔗⭐🔉

だいぎ‐ぼたん【台木牡丹】

牡丹の原種。花が園芸品種より劣っているが強健で、たいてい接木の台木に用いられる。

⇒だい‐ぎ【台木・砧木】

だい‐ぎり【大切り・台切り】🔗⭐🔉

だい‐ぎり【大切り・台切り】

①木挽き用大型鋸。原木を二人が向きあって切るのに用いる。

大切り

大切

提供:竹中大工道具館

大切

提供:竹中大工道具館

②唐丸とうまるの一種。大鋸おがの歯のようなとさかのあるもの。

②唐丸とうまるの一種。大鋸おがの歯のようなとさかのあるもの。

大切

提供:竹中大工道具館

大切

提供:竹中大工道具館

②唐丸とうまるの一種。大鋸おがの歯のようなとさかのあるもの。

②唐丸とうまるの一種。大鋸おがの歯のようなとさかのあるもの。

だい‐けい【台形】🔗⭐🔉

だい‐けい【台形】

〔数〕一組の対辺が平行な四辺形。梯形ていけい。面積は、上底と下底の和に高さを掛け、2で割ると求められる。

台形

だい‐ごし【台越し】🔗⭐🔉

だい‐ごし【台越し】

江戸時代、輦台れんだいで川を渡ること。東海道中膝栗毛3「―にいたさう」

だい‐ざ【台座】🔗⭐🔉

○台座が来るだいざがくる🔗⭐🔉

○台座が来るだいざがくる

「尻が来る」に同じ。→尻(成句)

⇒だい‐ざ【台座】

だい‐さかん【大主典】‥クワン

上位の主典さかん。

だい‐さぎ【大鷺】

サギの一種。大形で、全身雪白色。世界の温帯・熱帯地域に広く分布。日本でも繁殖するが、これを大陸から越冬に来るものと区別して、コモモジロあるいはチュウダイサギと呼ぶ。モモジロ。

だいさぎ(夏羽)

ダイサギ

提供:OPO

ダイサギ

提供:OPO

たい‐さく【大作】

①規模の大きな作品。大きな製作。

②すぐれて立派な作品・製作。傑作。

たい‐さく【対策】

①(タイシャクとも。策(木の札)に書かれた問題にこたえる意)古代中国や律令制下の官吏採用のための論文試験で、課題に答えて漢文の作文を提出すること、またその答案。→方略→時務

②相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。「―を講ずる」「―を練る」「インフレ―」

だい‐さく【代作】

他の人に代わって作ること。また、その作品。

だい‐さく【題作】

題を出して詩文などを作らせること。

たい‐さく【大作】

①規模の大きな作品。大きな製作。

②すぐれて立派な作品・製作。傑作。

たい‐さく【対策】

①(タイシャクとも。策(木の札)に書かれた問題にこたえる意)古代中国や律令制下の官吏採用のための論文試験で、課題に答えて漢文の作文を提出すること、またその答案。→方略→時務

②相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。「―を講ずる」「―を練る」「インフレ―」

だい‐さく【代作】

他の人に代わって作ること。また、その作品。

だい‐さく【題作】

題を出して詩文などを作らせること。

ダイサギ

提供:OPO

ダイサギ

提供:OPO

たい‐さく【大作】

①規模の大きな作品。大きな製作。

②すぐれて立派な作品・製作。傑作。

たい‐さく【対策】

①(タイシャクとも。策(木の札)に書かれた問題にこたえる意)古代中国や律令制下の官吏採用のための論文試験で、課題に答えて漢文の作文を提出すること、またその答案。→方略→時務

②相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。「―を講ずる」「―を練る」「インフレ―」

だい‐さく【代作】

他の人に代わって作ること。また、その作品。

だい‐さく【題作】

題を出して詩文などを作らせること。

たい‐さく【大作】

①規模の大きな作品。大きな製作。

②すぐれて立派な作品・製作。傑作。

たい‐さく【対策】

①(タイシャクとも。策(木の札)に書かれた問題にこたえる意)古代中国や律令制下の官吏採用のための論文試験で、課題に答えて漢文の作文を提出すること、またその答案。→方略→時務

②相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。「―を講ずる」「―を練る」「インフレ―」

だい‐さく【代作】

他の人に代わって作ること。また、その作品。

だい‐さく【題作】

題を出して詩文などを作らせること。

○台座後光を仕舞うだいざごこうをしまう🔗⭐🔉

○台座後光を仕舞うだいざごこうをしまう

(仏像が台座と後光を失う意から)面目を丸つぶしにする。また、生命を失う。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「脚腰立たぬ耄おいぼれ切り外はずさして台座後光、仕舞ふてくれう」

⇒だい‐ざ【台座】

たい‐さつ【大冊】

紙数の多い書物。形が大きくて厚い書物。大冊子。大巻。

たい‐さつ【大刹】

(タイセツとも)大きな寺。巨刹。

○台座の別れだいざのわかれ🔗⭐🔉

○台座の別れだいざのわかれ

首が飛ぶこと。死んでしまうこと。浄瑠璃、義経千本桜「何が扨さて相違あらば―」

⇒だい‐ざ【台座】

○台座を放すだいざをはなす🔗⭐🔉

○台座を放すだいざをはなす

首を斬る。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「こんな奴は手ばしかう台座放してしまふがよい」

⇒だい‐ざ【台座】

たい‐さん【大盞】

大きなさかずき。大杯。

たい‐さん【耐酸】

酸におかされにくいこと。「―性」

たい‐さん【退散】

①あつまっている人々が退き散ること。「―を命ずる」

②逃げ散ること。のがれ去ること。「悪霊を―させる」

たい‐ざん【大山・太山】

大きな山。おおやま。

⇒大山鳴動して鼠一匹

⇒大山を挟みて北海を超ゆ

たい‐ざん【泰山・岱山】

(「太山」とも書く)

①(Tai Shan)中国の名山。山東省泰安の北方にあり、五岳中の東岳。古来、天子がここで封禅ほうぜんの儀式を行なった。また、死者の集まる山ともいわれ、仏典では地獄のことを太山と呼ぶこともある。標高1533メートル。世界遺産。

泰山・岱山

提供:JTBフォト

②高く大きな山。

⇒たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

⇒たいざん‐こくせき【泰山刻石】

⇒たいざん‐ふくん【泰山府君・太山府君】

⇒たいざん‐ほくと【泰山北斗】

⇒たいざん‐りょうぼく【泰山梁木】

⇒太山は土壌を譲らず

だい‐さん【大参】

禅宗で、正式に法堂はっとうに上って仏法を説くこと。↔小参

だい‐さん【代参】

他人に代わって神仏へ参詣すること。また、その人。

⇒だいさん‐こう【代参講】

だい‐さん【第三】

①3番目。3回目。

②連歌・俳諧で第3句目をいう。脇句から一転して新しい局面を展開すべき句で、「て留め」「らん留め」を多く用いる。

⇒だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

⇒だいさん‐かいきゅう【第三階級】

⇒だいさん‐き【第三紀】

⇒だいさんき‐そう【第三紀層】

⇒だいさん‐けい【第三系】

⇒だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】

⇒だいさん‐ごく【第三国】

⇒だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

⇒だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】

⇒だいさん‐しじょう【第三市場】

⇒だいさん‐しゃ【第三者】

⇒だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】

⇒だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

⇒だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

⇒だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】

⇒だいさん‐せいりょく【第三勢力】

⇒だいさん‐せかい【第三世界】

⇒だいさん‐セクター【第三セクター】

⇒だいさん‐せっしょく【第三接触】

⇒だいさん‐ていこく【第三帝国】

⇒だいさん‐とう【第三党】

⇒だいさん‐にんしょう【第三人称】

⇒だいさん‐のうしつ【第三脳室】

⇒だいさん‐の‐みち【第三の道】

⇒だいさん‐ぶんや【第三分野】

⇒だいさん‐みぶん【第三身分】

だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

(Third International)共産主義インターナショナル。世界各国の共産党の国際組織。1919年、レーニンらの指導下にモスクワで創立、国際共産主義運動の指導に当たったが、次第にソ連一国の利益に従属するようになり、43年、解散。コミンテルン。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐かいきゅう【第三階級】‥キフ

(→)第三身分に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんかん【大散関】‥クワン

(→)散関に同じ。

だいさん‐き【第三紀】

(Tertiary Period)地質年代のうち、新生代の大部分、約6500万年前から180万年前までの時代。哺乳動物・双子葉植物が栄え、火山活動や造山運動が活発でアルプス・ヒマラヤなどの大山脈ができた。現在の日本列島の形はこの時代に成立。→地質年代(表)。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんき‐そう【第三紀層】

第三紀に生じた地層。日本はこの地層の分布がきわめて広い。第三系。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐けい【第三系】

(→)第三紀層に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんげん【大三元】

マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。白板・緑発・紅中の3種の牌パイ(三元牌)をそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。

だいさん‐こう【代参講】‥カウ

講のうち、代表者が遠隔地にある社寺霊場に参詣し護符を受けるもの。伊勢講・熊野講など。江戸中期に盛んとなる。

⇒だい‐さん【代参】

だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】‥カウ‥ガクカウ

旧制官立高等学校の一つ。大阪に設置された舎密セイミ局に淵源する大学分校を再編・改称した第三高等中学校が前身。1889年(明治22)京都市吉田町に移転。94年高等学校。当初、法・工・医3学部の専門教育機関であったが、1901年大学予科のみとなる。49年新制京都大学に統合。略称、三高。→京都大学。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

[司馬遷、任少卿に報ずる書「死は或いは泰山より重く、或いは鴻毛より軽し」]命というものは、みだりに捨ててはならない時もあれば、進んで捨てなければならない時もある。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐ごく【第三国】

当事国以外の国家。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こくせき【泰山刻石】

秦の始皇帝が泰山の山頂に立てた自己の頌徳碑。刻石の文字は小篆の典型とされるが、磨耗がひどく拓本に残るのみ。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

債権者から見て、債務者が有する別の債権の債務者。

⇒だい‐さん【第三】

たいさん‐じ【太山寺】

①愛媛県松山市にある真言宗の寺。四国八十八箇所第52番の札所。用明天皇の時、豊後国の真野長者の創立と伝える。

②神戸市西区にある天台宗の寺。藤原鎌足の子定恵の創建と伝える。南北朝時代には多くの僧兵を擁し、南朝側に立つ。

だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】‥ゲフ

商業・運輸通信業・サービス業など、第一次・第二次産業以外のすべての産業を指す。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しじょう【第三市場】‥ヂヤウ

店頭市場のこと。金融商品取引所の第一部・第二部に対していう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゃ【第三者】

当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】‥ウツタヘ

〔法〕民事執行において、ある目的物につき第三者が執行の排除を求める訴え。その目的物が第三者の所有物であるというのが典型的な理由。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

証券発行に際し、発行会社と縁故関係にある役員・従業員・関係金融機関・取引先企業など特定の者に新株引受権を与えること。縁故募集。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

〔法〕他人の権利(特に抵当権や質権などの担保物権)が存する物を取得した第三者。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】‥イウ‥

内国通常郵便物の一種。定期的に発行される新聞・雑誌などの刊行物で、開封とし、日本郵政公社の承認を得たもの。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんせい‐ぼんち【大鑽井盆地】

(Great Artesian Basin)オーストラリア中東部の内陸にある大平原の通称。降水量が少ないが、被圧地下水を掘抜ほりぬき井戸によって牧畜に利用する。

だいさん‐せいりょく【第三勢力】

対立する二つの勢力の外に立つ第三の中立的勢力。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せかい【第三世界】

(Third World)アジア・アフリカ・中南米などの発展途上にある諸国を、東西両世界、あるいは米ソ(ロシア)二大国とこれに次ぐ先進諸国と対比した呼称。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐セクター【第三セクター】

国や地方公共団体と民間企業との共同出資で設立される事業体。主として国や地方公共団体が行うべき事業(公共セクター)に、民間部門(民間セクター)の資金や経営力などを導入して官民共同で行うところからいう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せっしょく【第三接触】

〔天〕(→)生光せいこうに同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐ていこく【第三帝国】

(das Dritte Reich ドイツ)ナチス統治下のドイツ(1933〜1945)の称。中世・近世の神聖ローマ帝国を第一帝国(962〜1806)、普仏戦争後に統一したドイツ帝国を第二帝国(1871〜1918)とし、それに続く帝国の意。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐とう【第三党】‥タウ

議席数が3番目の政党、特に二大政党の間に介在して、ある程度までキャスティング‐ボートを握っている政党。第三政党。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐にんしょう【第三人称】

(→)三人称に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐のうしつ【第三脳室】‥ナウ‥

「間脳かんのう」参照。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐の‐みち【第三の道】

(The Third Way)1990年代からヨーロッパの社会民主主義が採用した政治路線。新自由主義でも国家介入主義でもなく、市場原理と社会的公正の両立をめざす。イギリスの社会学者ギデンズが示した。

⇒だい‐さん【第三】

②高く大きな山。

⇒たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

⇒たいざん‐こくせき【泰山刻石】

⇒たいざん‐ふくん【泰山府君・太山府君】

⇒たいざん‐ほくと【泰山北斗】

⇒たいざん‐りょうぼく【泰山梁木】

⇒太山は土壌を譲らず

だい‐さん【大参】

禅宗で、正式に法堂はっとうに上って仏法を説くこと。↔小参

だい‐さん【代参】

他人に代わって神仏へ参詣すること。また、その人。

⇒だいさん‐こう【代参講】

だい‐さん【第三】

①3番目。3回目。

②連歌・俳諧で第3句目をいう。脇句から一転して新しい局面を展開すべき句で、「て留め」「らん留め」を多く用いる。

⇒だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

⇒だいさん‐かいきゅう【第三階級】

⇒だいさん‐き【第三紀】

⇒だいさんき‐そう【第三紀層】

⇒だいさん‐けい【第三系】

⇒だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】

⇒だいさん‐ごく【第三国】

⇒だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

⇒だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】

⇒だいさん‐しじょう【第三市場】

⇒だいさん‐しゃ【第三者】

⇒だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】

⇒だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

⇒だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

⇒だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】

⇒だいさん‐せいりょく【第三勢力】

⇒だいさん‐せかい【第三世界】

⇒だいさん‐セクター【第三セクター】

⇒だいさん‐せっしょく【第三接触】

⇒だいさん‐ていこく【第三帝国】

⇒だいさん‐とう【第三党】

⇒だいさん‐にんしょう【第三人称】

⇒だいさん‐のうしつ【第三脳室】

⇒だいさん‐の‐みち【第三の道】

⇒だいさん‐ぶんや【第三分野】

⇒だいさん‐みぶん【第三身分】

だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

(Third International)共産主義インターナショナル。世界各国の共産党の国際組織。1919年、レーニンらの指導下にモスクワで創立、国際共産主義運動の指導に当たったが、次第にソ連一国の利益に従属するようになり、43年、解散。コミンテルン。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐かいきゅう【第三階級】‥キフ

(→)第三身分に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんかん【大散関】‥クワン

(→)散関に同じ。

だいさん‐き【第三紀】

(Tertiary Period)地質年代のうち、新生代の大部分、約6500万年前から180万年前までの時代。哺乳動物・双子葉植物が栄え、火山活動や造山運動が活発でアルプス・ヒマラヤなどの大山脈ができた。現在の日本列島の形はこの時代に成立。→地質年代(表)。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんき‐そう【第三紀層】

第三紀に生じた地層。日本はこの地層の分布がきわめて広い。第三系。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐けい【第三系】

(→)第三紀層に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんげん【大三元】

マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。白板・緑発・紅中の3種の牌パイ(三元牌)をそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。

だいさん‐こう【代参講】‥カウ

講のうち、代表者が遠隔地にある社寺霊場に参詣し護符を受けるもの。伊勢講・熊野講など。江戸中期に盛んとなる。

⇒だい‐さん【代参】

だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】‥カウ‥ガクカウ

旧制官立高等学校の一つ。大阪に設置された舎密セイミ局に淵源する大学分校を再編・改称した第三高等中学校が前身。1889年(明治22)京都市吉田町に移転。94年高等学校。当初、法・工・医3学部の専門教育機関であったが、1901年大学予科のみとなる。49年新制京都大学に統合。略称、三高。→京都大学。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

[司馬遷、任少卿に報ずる書「死は或いは泰山より重く、或いは鴻毛より軽し」]命というものは、みだりに捨ててはならない時もあれば、進んで捨てなければならない時もある。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐ごく【第三国】

当事国以外の国家。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こくせき【泰山刻石】

秦の始皇帝が泰山の山頂に立てた自己の頌徳碑。刻石の文字は小篆の典型とされるが、磨耗がひどく拓本に残るのみ。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

債権者から見て、債務者が有する別の債権の債務者。

⇒だい‐さん【第三】

たいさん‐じ【太山寺】

①愛媛県松山市にある真言宗の寺。四国八十八箇所第52番の札所。用明天皇の時、豊後国の真野長者の創立と伝える。

②神戸市西区にある天台宗の寺。藤原鎌足の子定恵の創建と伝える。南北朝時代には多くの僧兵を擁し、南朝側に立つ。

だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】‥ゲフ

商業・運輸通信業・サービス業など、第一次・第二次産業以外のすべての産業を指す。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しじょう【第三市場】‥ヂヤウ

店頭市場のこと。金融商品取引所の第一部・第二部に対していう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゃ【第三者】

当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】‥ウツタヘ

〔法〕民事執行において、ある目的物につき第三者が執行の排除を求める訴え。その目的物が第三者の所有物であるというのが典型的な理由。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

証券発行に際し、発行会社と縁故関係にある役員・従業員・関係金融機関・取引先企業など特定の者に新株引受権を与えること。縁故募集。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

〔法〕他人の権利(特に抵当権や質権などの担保物権)が存する物を取得した第三者。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】‥イウ‥

内国通常郵便物の一種。定期的に発行される新聞・雑誌などの刊行物で、開封とし、日本郵政公社の承認を得たもの。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんせい‐ぼんち【大鑽井盆地】

(Great Artesian Basin)オーストラリア中東部の内陸にある大平原の通称。降水量が少ないが、被圧地下水を掘抜ほりぬき井戸によって牧畜に利用する。

だいさん‐せいりょく【第三勢力】

対立する二つの勢力の外に立つ第三の中立的勢力。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せかい【第三世界】

(Third World)アジア・アフリカ・中南米などの発展途上にある諸国を、東西両世界、あるいは米ソ(ロシア)二大国とこれに次ぐ先進諸国と対比した呼称。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐セクター【第三セクター】

国や地方公共団体と民間企業との共同出資で設立される事業体。主として国や地方公共団体が行うべき事業(公共セクター)に、民間部門(民間セクター)の資金や経営力などを導入して官民共同で行うところからいう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せっしょく【第三接触】

〔天〕(→)生光せいこうに同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐ていこく【第三帝国】

(das Dritte Reich ドイツ)ナチス統治下のドイツ(1933〜1945)の称。中世・近世の神聖ローマ帝国を第一帝国(962〜1806)、普仏戦争後に統一したドイツ帝国を第二帝国(1871〜1918)とし、それに続く帝国の意。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐とう【第三党】‥タウ

議席数が3番目の政党、特に二大政党の間に介在して、ある程度までキャスティング‐ボートを握っている政党。第三政党。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐にんしょう【第三人称】

(→)三人称に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐のうしつ【第三脳室】‥ナウ‥

「間脳かんのう」参照。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐の‐みち【第三の道】

(The Third Way)1990年代からヨーロッパの社会民主主義が採用した政治路線。新自由主義でも国家介入主義でもなく、市場原理と社会的公正の両立をめざす。イギリスの社会学者ギデンズが示した。

⇒だい‐さん【第三】

②高く大きな山。

⇒たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

⇒たいざん‐こくせき【泰山刻石】

⇒たいざん‐ふくん【泰山府君・太山府君】

⇒たいざん‐ほくと【泰山北斗】

⇒たいざん‐りょうぼく【泰山梁木】

⇒太山は土壌を譲らず

だい‐さん【大参】

禅宗で、正式に法堂はっとうに上って仏法を説くこと。↔小参

だい‐さん【代参】

他人に代わって神仏へ参詣すること。また、その人。

⇒だいさん‐こう【代参講】

だい‐さん【第三】

①3番目。3回目。

②連歌・俳諧で第3句目をいう。脇句から一転して新しい局面を展開すべき句で、「て留め」「らん留め」を多く用いる。

⇒だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

⇒だいさん‐かいきゅう【第三階級】

⇒だいさん‐き【第三紀】

⇒だいさんき‐そう【第三紀層】

⇒だいさん‐けい【第三系】

⇒だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】

⇒だいさん‐ごく【第三国】

⇒だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

⇒だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】

⇒だいさん‐しじょう【第三市場】

⇒だいさん‐しゃ【第三者】

⇒だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】

⇒だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

⇒だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

⇒だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】

⇒だいさん‐せいりょく【第三勢力】

⇒だいさん‐せかい【第三世界】

⇒だいさん‐セクター【第三セクター】

⇒だいさん‐せっしょく【第三接触】

⇒だいさん‐ていこく【第三帝国】

⇒だいさん‐とう【第三党】

⇒だいさん‐にんしょう【第三人称】

⇒だいさん‐のうしつ【第三脳室】

⇒だいさん‐の‐みち【第三の道】

⇒だいさん‐ぶんや【第三分野】

⇒だいさん‐みぶん【第三身分】

だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

(Third International)共産主義インターナショナル。世界各国の共産党の国際組織。1919年、レーニンらの指導下にモスクワで創立、国際共産主義運動の指導に当たったが、次第にソ連一国の利益に従属するようになり、43年、解散。コミンテルン。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐かいきゅう【第三階級】‥キフ

(→)第三身分に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんかん【大散関】‥クワン

(→)散関に同じ。

だいさん‐き【第三紀】

(Tertiary Period)地質年代のうち、新生代の大部分、約6500万年前から180万年前までの時代。哺乳動物・双子葉植物が栄え、火山活動や造山運動が活発でアルプス・ヒマラヤなどの大山脈ができた。現在の日本列島の形はこの時代に成立。→地質年代(表)。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんき‐そう【第三紀層】

第三紀に生じた地層。日本はこの地層の分布がきわめて広い。第三系。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐けい【第三系】

(→)第三紀層に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんげん【大三元】

マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。白板・緑発・紅中の3種の牌パイ(三元牌)をそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。

だいさん‐こう【代参講】‥カウ

講のうち、代表者が遠隔地にある社寺霊場に参詣し護符を受けるもの。伊勢講・熊野講など。江戸中期に盛んとなる。

⇒だい‐さん【代参】

だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】‥カウ‥ガクカウ

旧制官立高等学校の一つ。大阪に設置された舎密セイミ局に淵源する大学分校を再編・改称した第三高等中学校が前身。1889年(明治22)京都市吉田町に移転。94年高等学校。当初、法・工・医3学部の専門教育機関であったが、1901年大学予科のみとなる。49年新制京都大学に統合。略称、三高。→京都大学。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

[司馬遷、任少卿に報ずる書「死は或いは泰山より重く、或いは鴻毛より軽し」]命というものは、みだりに捨ててはならない時もあれば、進んで捨てなければならない時もある。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐ごく【第三国】

当事国以外の国家。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こくせき【泰山刻石】

秦の始皇帝が泰山の山頂に立てた自己の頌徳碑。刻石の文字は小篆の典型とされるが、磨耗がひどく拓本に残るのみ。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

債権者から見て、債務者が有する別の債権の債務者。

⇒だい‐さん【第三】

たいさん‐じ【太山寺】

①愛媛県松山市にある真言宗の寺。四国八十八箇所第52番の札所。用明天皇の時、豊後国の真野長者の創立と伝える。

②神戸市西区にある天台宗の寺。藤原鎌足の子定恵の創建と伝える。南北朝時代には多くの僧兵を擁し、南朝側に立つ。

だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】‥ゲフ

商業・運輸通信業・サービス業など、第一次・第二次産業以外のすべての産業を指す。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しじょう【第三市場】‥ヂヤウ

店頭市場のこと。金融商品取引所の第一部・第二部に対していう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゃ【第三者】

当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】‥ウツタヘ

〔法〕民事執行において、ある目的物につき第三者が執行の排除を求める訴え。その目的物が第三者の所有物であるというのが典型的な理由。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

証券発行に際し、発行会社と縁故関係にある役員・従業員・関係金融機関・取引先企業など特定の者に新株引受権を与えること。縁故募集。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

〔法〕他人の権利(特に抵当権や質権などの担保物権)が存する物を取得した第三者。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】‥イウ‥

内国通常郵便物の一種。定期的に発行される新聞・雑誌などの刊行物で、開封とし、日本郵政公社の承認を得たもの。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんせい‐ぼんち【大鑽井盆地】

(Great Artesian Basin)オーストラリア中東部の内陸にある大平原の通称。降水量が少ないが、被圧地下水を掘抜ほりぬき井戸によって牧畜に利用する。

だいさん‐せいりょく【第三勢力】

対立する二つの勢力の外に立つ第三の中立的勢力。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せかい【第三世界】

(Third World)アジア・アフリカ・中南米などの発展途上にある諸国を、東西両世界、あるいは米ソ(ロシア)二大国とこれに次ぐ先進諸国と対比した呼称。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐セクター【第三セクター】

国や地方公共団体と民間企業との共同出資で設立される事業体。主として国や地方公共団体が行うべき事業(公共セクター)に、民間部門(民間セクター)の資金や経営力などを導入して官民共同で行うところからいう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せっしょく【第三接触】

〔天〕(→)生光せいこうに同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐ていこく【第三帝国】

(das Dritte Reich ドイツ)ナチス統治下のドイツ(1933〜1945)の称。中世・近世の神聖ローマ帝国を第一帝国(962〜1806)、普仏戦争後に統一したドイツ帝国を第二帝国(1871〜1918)とし、それに続く帝国の意。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐とう【第三党】‥タウ

議席数が3番目の政党、特に二大政党の間に介在して、ある程度までキャスティング‐ボートを握っている政党。第三政党。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐にんしょう【第三人称】

(→)三人称に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐のうしつ【第三脳室】‥ナウ‥

「間脳かんのう」参照。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐の‐みち【第三の道】

(The Third Way)1990年代からヨーロッパの社会民主主義が採用した政治路線。新自由主義でも国家介入主義でもなく、市場原理と社会的公正の両立をめざす。イギリスの社会学者ギデンズが示した。

⇒だい‐さん【第三】

②高く大きな山。

⇒たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

⇒たいざん‐こくせき【泰山刻石】

⇒たいざん‐ふくん【泰山府君・太山府君】

⇒たいざん‐ほくと【泰山北斗】

⇒たいざん‐りょうぼく【泰山梁木】

⇒太山は土壌を譲らず

だい‐さん【大参】

禅宗で、正式に法堂はっとうに上って仏法を説くこと。↔小参

だい‐さん【代参】

他人に代わって神仏へ参詣すること。また、その人。

⇒だいさん‐こう【代参講】

だい‐さん【第三】

①3番目。3回目。

②連歌・俳諧で第3句目をいう。脇句から一転して新しい局面を展開すべき句で、「て留め」「らん留め」を多く用いる。

⇒だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

⇒だいさん‐かいきゅう【第三階級】

⇒だいさん‐き【第三紀】

⇒だいさんき‐そう【第三紀層】

⇒だいさん‐けい【第三系】

⇒だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】

⇒だいさん‐ごく【第三国】

⇒だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

⇒だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】

⇒だいさん‐しじょう【第三市場】

⇒だいさん‐しゃ【第三者】

⇒だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】

⇒だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

⇒だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

⇒だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】

⇒だいさん‐せいりょく【第三勢力】

⇒だいさん‐せかい【第三世界】

⇒だいさん‐セクター【第三セクター】

⇒だいさん‐せっしょく【第三接触】

⇒だいさん‐ていこく【第三帝国】

⇒だいさん‐とう【第三党】

⇒だいさん‐にんしょう【第三人称】

⇒だいさん‐のうしつ【第三脳室】

⇒だいさん‐の‐みち【第三の道】

⇒だいさん‐ぶんや【第三分野】

⇒だいさん‐みぶん【第三身分】

だいさん‐インターナショナル【第三インターナショナル】

(Third International)共産主義インターナショナル。世界各国の共産党の国際組織。1919年、レーニンらの指導下にモスクワで創立、国際共産主義運動の指導に当たったが、次第にソ連一国の利益に従属するようになり、43年、解散。コミンテルン。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐かいきゅう【第三階級】‥キフ

(→)第三身分に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんかん【大散関】‥クワン

(→)散関に同じ。

だいさん‐き【第三紀】

(Tertiary Period)地質年代のうち、新生代の大部分、約6500万年前から180万年前までの時代。哺乳動物・双子葉植物が栄え、火山活動や造山運動が活発でアルプス・ヒマラヤなどの大山脈ができた。現在の日本列島の形はこの時代に成立。→地質年代(表)。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんき‐そう【第三紀層】

第三紀に生じた地層。日本はこの地層の分布がきわめて広い。第三系。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐けい【第三系】

(→)第三紀層に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんげん【大三元】

マージャンの役満貫やくマンガンの一つ。白板・緑発・紅中の3種の牌パイ(三元牌)をそれぞれ3個以上揃えて和了ホーラしたもの。

だいさん‐こう【代参講】‥カウ

講のうち、代表者が遠隔地にある社寺霊場に参詣し護符を受けるもの。伊勢講・熊野講など。江戸中期に盛んとなる。

⇒だい‐さん【代参】

だいさん‐こうとう‐がっこう【第三高等学校】‥カウ‥ガクカウ

旧制官立高等学校の一つ。大阪に設置された舎密セイミ局に淵源する大学分校を再編・改称した第三高等中学校が前身。1889年(明治22)京都市吉田町に移転。94年高等学校。当初、法・工・医3学部の専門教育機関であったが、1901年大学予科のみとなる。49年新制京都大学に統合。略称、三高。→京都大学。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こうもう【泰山鴻毛】

[司馬遷、任少卿に報ずる書「死は或いは泰山より重く、或いは鴻毛より軽し」]命というものは、みだりに捨ててはならない時もあれば、進んで捨てなければならない時もある。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐ごく【第三国】

当事国以外の国家。

⇒だい‐さん【第三】

たいざん‐こくせき【泰山刻石】

秦の始皇帝が泰山の山頂に立てた自己の頌徳碑。刻石の文字は小篆の典型とされるが、磨耗がひどく拓本に残るのみ。

⇒たい‐ざん【泰山・岱山】

だいさん‐さいむしゃ【第三債務者】

債権者から見て、債務者が有する別の債権の債務者。

⇒だい‐さん【第三】

たいさん‐じ【太山寺】

①愛媛県松山市にある真言宗の寺。四国八十八箇所第52番の札所。用明天皇の時、豊後国の真野長者の創立と伝える。

②神戸市西区にある天台宗の寺。藤原鎌足の子定恵の創建と伝える。南北朝時代には多くの僧兵を擁し、南朝側に立つ。

だいさんじ‐さんぎょう【第三次産業】‥ゲフ

商業・運輸通信業・サービス業など、第一次・第二次産業以外のすべての産業を指す。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しじょう【第三市場】‥ヂヤウ

店頭市場のこと。金融商品取引所の第一部・第二部に対していう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゃ【第三者】

当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐いぎ‐の‐うったえ【第三者異議の訴え】‥ウツタヘ

〔法〕民事執行において、ある目的物につき第三者が執行の排除を求める訴え。その目的物が第三者の所有物であるというのが典型的な理由。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゃ‐わりあて【第三者割当】

証券発行に際し、発行会社と縁故関係にある役員・従業員・関係金融機関・取引先企業など特定の者に新株引受権を与えること。縁故募集。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐しゅとくしゃ【第三取得者】

〔法〕他人の権利(特に抵当権や質権などの担保物権)が存する物を取得した第三者。

⇒だい‐さん【第三】

だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ【第三種郵便物】‥イウ‥

内国通常郵便物の一種。定期的に発行される新聞・雑誌などの刊行物で、開封とし、日本郵政公社の承認を得たもの。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐さんせい‐ぼんち【大鑽井盆地】

(Great Artesian Basin)オーストラリア中東部の内陸にある大平原の通称。降水量が少ないが、被圧地下水を掘抜ほりぬき井戸によって牧畜に利用する。

だいさん‐せいりょく【第三勢力】

対立する二つの勢力の外に立つ第三の中立的勢力。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せかい【第三世界】

(Third World)アジア・アフリカ・中南米などの発展途上にある諸国を、東西両世界、あるいは米ソ(ロシア)二大国とこれに次ぐ先進諸国と対比した呼称。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐セクター【第三セクター】

国や地方公共団体と民間企業との共同出資で設立される事業体。主として国や地方公共団体が行うべき事業(公共セクター)に、民間部門(民間セクター)の資金や経営力などを導入して官民共同で行うところからいう。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐せっしょく【第三接触】

〔天〕(→)生光せいこうに同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐ていこく【第三帝国】

(das Dritte Reich ドイツ)ナチス統治下のドイツ(1933〜1945)の称。中世・近世の神聖ローマ帝国を第一帝国(962〜1806)、普仏戦争後に統一したドイツ帝国を第二帝国(1871〜1918)とし、それに続く帝国の意。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐とう【第三党】‥タウ

議席数が3番目の政党、特に二大政党の間に介在して、ある程度までキャスティング‐ボートを握っている政党。第三政党。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐にんしょう【第三人称】

(→)三人称に同じ。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐のうしつ【第三脳室】‥ナウ‥

「間脳かんのう」参照。

⇒だい‐さん【第三】

だいさん‐の‐みち【第三の道】

(The Third Way)1990年代からヨーロッパの社会民主主義が採用した政治路線。新自由主義でも国家介入主義でもなく、市場原理と社会的公正の両立をめざす。イギリスの社会学者ギデンズが示した。

⇒だい‐さん【第三】

だい‐し【台紙】🔗⭐🔉

だい‐し【台紙】

写真・図画などを貼る土台にする厚紙。「―に貼る」

だい‐しゃ【台車】🔗⭐🔉

だい‐しゃ【台車】

①鉄道車両などの車体を支え、車輪に連続する鉄製の枠。

②物を運ぶための車の付いた台。

だい‐じゅう【台十】‥ジフ🔗⭐🔉

だい‐じゅう【台十】‥ジフ

台十能だいじゅうのうの略。

だい‐じゅうのう【台十能】‥ジフ‥🔗⭐🔉

だい‐じゅうのう【台十能】‥ジフ‥

台のついた十能。台十。

たい‐しょ【台書】🔗⭐🔉

たい‐しょ【台書】

他人の手紙の尊敬語。台翰。台墨。芳墨。芳書。貴簡。玉書。

だい‐じょう【台状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

だい‐じょう【台状】‥ジヤウ

台のように、盛り上がっていて上が平らであるさま。

だい‐じり【台尻】🔗⭐🔉

だい‐じり【台尻】

小銃の銃床の下端。銃床。

たい‐しろ【対代・台代】🔗⭐🔉

たい‐しろ【対代・台代】

寝殿造で、対屋たいのやの代りとする放ち出でまたは廊ろう。

○大事を取るだいじをとる

かるはずみに事をしない。用心して事をする。自重する。「大事をとって安静にしている」

⇒だい‐じ【大事】

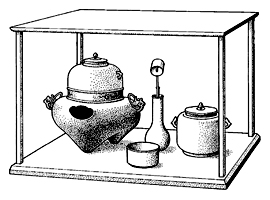

だい‐す【台子】🔗⭐🔉

だい‐す【台子】

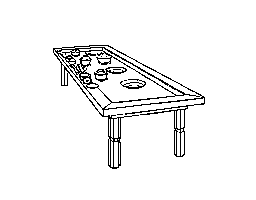

点茶用の棚の一種。書院広間で用いられ、風炉ふろ・杓立・蓋置・建水・水指みずさしなど皆具一式を飾るもの。及台子きゅうだいすは中国から渡来したもので、2本柱。桑台子は千宗旦好みで、及台子と同型、桑で作る。真台子しんのだいすは黒の真塗りで4本角柱。竹台子は珠光好みで、竹の4本柱。

台子

だい‐せん【台船】🔗⭐🔉

だい‐せん【台船】

土砂の運搬やクレーンなどの作業台として用いる箱型の船舶。

だい‐ち【台地】🔗⭐🔉

だい‐ち【台地】

平野および盆地のうち一段と高い台状の地形。武蔵野台地など。

⇒だいち‐げんぶがん【台地玄武岩】

だいち‐げんぶがん【台地玄武岩】🔗⭐🔉

だいち‐げんぶがん【台地玄武岩】

インド・アメリカなど各地で広大な溶岩台地を作っている玄武岩。化学組成がほぼ一様で、地下深部のマグマがそのまま地殻の割れ目を通って噴出したものと考えられている。高原玄武岩。

⇒だい‐ち【台地】

たいちゅう【台中】🔗⭐🔉

たいちゅう【台中】

(Taizhong)台湾中部の商工業都市。中部の経済の中心で、蔗糖・米・果実の集散地。人口93万(1999)。

たい‐ちょう【台聴】‥チヤウ🔗⭐🔉

たい‐ちょう【台聴】‥チヤウ

貴人の耳に入ること。台聞。

だい‐ちょう【台帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

だい‐ちょう【台帳】‥チヤウ

①商家で、諸勘定の元帳。大福帳。

②ある事柄を記録する土台となる帳簿。原簿。

③(→)大帳2に同じ。

だい‐つき【台付】🔗⭐🔉

だい‐つき【台付】

台のついていること。また、そのもの。

たい‐てい【台鼎】🔗⭐🔉

たい‐てい【台鼎】

(三台星と鼎足との意で、共に三公にたとえていう)三公の称。また、宰輔の称。台槐。

だい‐てんもく【台天目】🔗⭐🔉

だい‐てんもく【台天目】

天目茶碗を天目台にのせて台子だいすを用いて点茶をすすめる正式の茶道作法。主として貴人を迎える時に行われた。

たいとう【台東】🔗⭐🔉

たいとう【台東】

①東京都23区の一つ。旧下谷・浅草の両区を統合。下町の商業地区。

②(Taidong)台湾南東部、太平洋に臨む県。先住民が多く居住。タイトン。

たい‐とう【台頭・擡頭】🔗⭐🔉

たいとく‐いん【台徳院】‥ヰン🔗⭐🔉

たいとく‐いん【台徳院】‥ヰン

徳川秀忠の諡号しごう。

だい‐どこ【台所】🔗⭐🔉

だい‐どこ【台所】

「だいどころ」の略。

だい‐どころ【台所】🔗⭐🔉

だい‐どころ【台所】

①煮たきその他、食物を調理する室。くりや。だいどこ。勝手。厨房ちゅうぼう。徒然草「―の棚に、小土器に味噌の少しつきたるを見出でて」

②転じて、金銭上のやりくり。また、その内情。「―を預かる」「―が苦しい」

⇒だいどころ‐に【台所荷】

⇒だいどころ‐にん【台所人】

⇒だいどころ‐ばん【台所番】

⇒だいどころ‐ぶぎょう【台所奉行】

⇒だいどころ‐ぶね【台所船】

だいどころ‐に【台所荷】🔗⭐🔉

だいどころ‐に【台所荷】

台所で使用する雑具の荷物。

⇒だい‐どころ【台所】

だいどころ‐にん【台所人】🔗⭐🔉

だいどころ‐にん【台所人】

料理をする人。〈日葡辞書〉

⇒だい‐どころ【台所】

だいどころ‐ばん【台所番】🔗⭐🔉

だいどころ‐ばん【台所番】

江戸幕府で、膳所台所・奥膳所台所・表台所の各所の番人。くらやみ番。

⇒だい‐どころ【台所】

だいどころ‐ぶぎょう【台所奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

だいどころ‐ぶぎょう【台所奉行】‥ギヤウ

武家の職名。台所の事をつかさどったもの。

⇒だい‐どころ【台所】

だいどころ‐ぶね【台所船】🔗⭐🔉

だいどころ‐ぶね【台所船】

本船に付属して食物を調理する船。くりやぶね。

⇒だい‐どころ【台所】

だい‐なし【台無し】🔗⭐🔉

だい‐なし【台無し】

①物事がひどくいたみ汚れること。めちゃくちゃになること。また、そのさま。傾城買二筋道「袖を―に濡らした」。「計画が―になる」

②(多く打消を伴って)まるで。全然。鹿の子餅「―うごくこつちやない」

たいなん【台南】🔗⭐🔉

たいなん【台南】

(Tainan)台湾南西岸にある台湾最古の都市。南部台湾の商工業の中心。安平はその外港。人口72万5千(1999)。

だい‐の‐もの【台の物】🔗⭐🔉

だい‐の‐もの【台の物】

①大きな台にのせた料理や進物。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「不相応の金銀衣服―、師直へ持参して」

②遊郭などで、台屋だいやから大きな台にのせて運ぶ料理品。松竹梅などの飾りをつける。無事志有意「南は喜の字屋―」

だい‐は【台飯・代飯】🔗⭐🔉

だい‐は【台飯・代飯】

食糧として支給される若干量の米。だいはん。日葡辞書「ダイハヲヲロ(下)ス」

だい‐ばかり【台秤】🔗⭐🔉

だい‐ばかり【台秤】

秤はかりの一種。物体を台上にのせ、ばねの伸縮あるいは分銅の加減・移動によって重量を知る。かんかんばかり。

だい‐ばこ【台箱】🔗⭐🔉

だい‐ばこ【台箱】

江戸時代、市内を回る髪結いが梳具すきぐを入れて携行した箱。

台箱

だい‐はん【台飯】🔗⭐🔉

だい‐はん【台飯】

台盤の上にのせてある食物。源平盛衰記7「雀といふ小鳥になりて…―をめしけるこそいとあはれなれ」

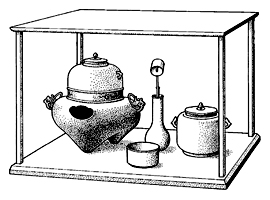

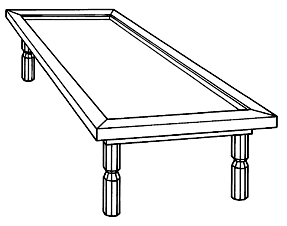

だい‐ばん【台盤】🔗⭐🔉

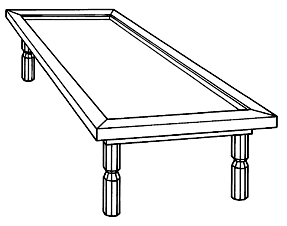

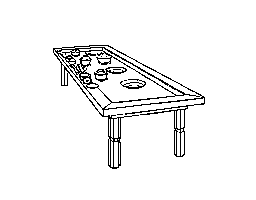

だい‐ばん【台盤】

(ダイハンとも)食物を盛った器をのせる台。4脚、横長の机状で、朱または黒の漆塗り、上面は縁が高くなっている。

台盤

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

⇒だいばん‐どころ【台盤所】

だいばん‐どころ【台盤所】🔗⭐🔉

だいばん‐どころ【台盤所】

①台盤を置く所。宮中では、清涼殿内の一室で、女房の詰所。貴人の家で、食物を調える所。紫式部日記「内の―にもてまゐるべき」→清涼殿(図)。

②大臣・大将の奥方の称。みだいどころ。平家物語1「花山院の左大臣の御み―にならせ給ひて」

⇒だい‐ばん【台盤】

だい‐びき【台引】🔗⭐🔉

だい‐びき【台引】

①宴会の膳などに敷く紙。

②本膳料理に添える引物。

だい‐ひきもの【台引物】🔗⭐🔉

だい‐ひきもの【台引物】

膳部に添え台に載せて出す肴・菓子の類。客に持ち帰らせるもの。

だい‐びろ【台広】🔗⭐🔉

だい‐びろ【台広】

三味線の駒の一種。

①駒の底面(台)が広く、背の低い駒。かつて地歌や豊後系浄瑠璃で用いた。歌駒とも。

②山田流箏曲で、鉛駒のこと。平駒(細駒)に対する語として用いる。

たい‐ふう【台風・颱風】🔗⭐🔉

たい‐ふう【台風・颱風】

(古くは暴風の意。中国語起源説・アラビア語起源説・ギリシア語起源説があるが未詳)北太平洋西部および南シナ海に発生してアジア大陸・フィリピン・日本列島などに襲来する、中心付近の最大風速が毎秒17.2メートル以上の熱帯低気圧。17.2メートル未満のものは弱い熱帯低気圧と呼ぶ。日本には年平均11個が接近し、海難や風水害を起こす。〈[季]秋〉

台風 Yuri

撮影:NASA

⇒たいふう‐いっか【台風一過】

⇒たいふう‐の‐め【台風の眼】

⇒たいふう‐いっか【台風一過】

⇒たいふう‐の‐め【台風の眼】

⇒たいふう‐いっか【台風一過】

⇒たいふう‐の‐め【台風の眼】

⇒たいふう‐いっか【台風一過】

⇒たいふう‐の‐め【台風の眼】

たいふう‐いっか【台風一過】‥クワ🔗⭐🔉

たいふう‐いっか【台風一過】‥クワ

台風が過ぎ去った後にはとかく上天気が来るということ。また、大きな事件が決着し、晴れ晴れとすること。

⇒たい‐ふう【台風・颱風】

たいふう‐の‐め【台風の眼】🔗⭐🔉

たいふう‐の‐め【台風の眼】

①よく発達した台風の中心に生ずる静穏な区域。半径10〜40キロメートルに及び、まれに100キロメートル以上となることもある。台風眼がん。〈[季]秋〉

②転じて、激しく動いている物事の中心となる勢力や人物。

⇒たい‐ふう【台風・颱風】

だい‐ぶきん【台布巾】🔗⭐🔉

だい‐ぶきん【台布巾】

(ダイフキンとも)食卓などをふくのに用いるふきん。

たい‐ぶん【台聞】🔗⭐🔉

たい‐ぶん【台聞】

高貴の人が聞くこと。台聴。

だい‐へい【台兵】🔗⭐🔉

だい‐へい【台兵】

(明治前期の語)鎮台2の兵士。陸軍の兵士。

たい‐ほ【台輔】🔗⭐🔉

たい‐ほ【台輔】

三公の位にあって天子を輔佐する人。

たいほく【台北】🔗⭐🔉

たいほく【台北】

(Taibei)台湾北部、台北盆地の中央にある台湾最大の都市。第二次大戦後、国共内戦に敗北した中華民国国民政府の首都。人口264万(1999)。タイペイ。

⇒たいほく‐ていこく‐だいがく【台北帝国大学】

たい‐ぼく【台墨】🔗⭐🔉

たい‐ぼく【台墨】

他人の手紙の尊敬語。芳墨。台翰。台書。

たいほく‐ていこく‐だいがく【台北帝国大学】🔗⭐🔉

たいほく‐ていこく‐だいがく【台北帝国大学】

旧帝国大学の一つ。1928年台北に開設、45年敗戦によって廃止。施設は台湾大学に継承。

⇒たいほく【台北】

○大木の下に小木育たずたいぼくのしたにしょうぼくそだたず

「おおきの下におぎ育たず」に同じ。→大木おおき(成句)

⇒たい‐ぼく【大木】

○大木の下に小木育つたいぼくのしたにしょうぼくそだつ

「おおきの下におぎ育つ」に同じ。→大木おおき(成句)

⇒たい‐ぼく【大木】

○大木は風に折られるたいぼくはかぜにおられる

大木が風害をうけやすいように、上位にある者は他の嫉妬を招きやすい。

⇒たい‐ぼく【大木】

○大木は倒れても地に付かずたいぼくはたおれてもちにつかず

(枝葉の豊かな大木は、倒れた時も幹は直接地に付かず傷つくことはないことから)力のある者は失敗しても致命的な状態にはならないということ。

⇒たい‐ぼく【大木】

だい‐ほん【台本】🔗⭐🔉

だい‐ほん【台本】

台詞せりふの書いてある本。脚本。シナリオ。「―通りに事が運ぶ」

たい‐みつ【台密】🔗⭐🔉

たい‐みつ【台密】

〔仏〕日本の天台宗で伝える密教。最澄・円仁・円珍らが中国から伝え、延暦寺・園城寺などで発展。主要な流派が13あり、台密十三流と呼ばれる。↔東密

だいみょう‐ちく【大名竹・大明竹・台明竹】‥ミヤウ‥🔗⭐🔉

だいみょう‐ちく【大名竹・大明竹・台明竹】‥ミヤウ‥

寒山竹・業平竹なりひらだけ・唐竹とうちくなどの異称。

⇒だい‐みょう【大名】

たい‐めい【台命】🔗⭐🔉

たい‐めい【台命】

将軍または三公などの命令。転じて、貴人の命令。上意。

だい‐や【台屋】🔗⭐🔉

だい‐や【台屋】

遊郭で料理の品を調える家。しだしや。台の物屋。傾城買四十八手「―にてその日の仕込みの物を」

だい‐われ【台割れ】🔗⭐🔉

だい‐われ【台割れ】

相場が下落して台がかわること。例えば、60円台から50円台に下がること。

[漢]台🔗⭐🔉

台 字形

筆順

筆順

〔口部2画/5画/教育/3470・4266〕

[臺] 字形

〔口部2画/5画/教育/3470・4266〕

[臺] 字形

〔至部8画/14画/7142・674A〕

〔音〕ダイ(呉) タイ(漢)

〔訓〕うてな

[意味]

①うてな。

㋐一段と高く作ってあたりを見はらせるようにした構造物。ものみ。たかどの。「台閣たいかく・楼台・舞台ぶたい」。令制の役所の名。「御史台・弾正だんじょう台」

㋑一段と高い(その上に物をのせる)平たい面。「台座・台地・台車・鏡台・飯台・実験台」。「台地」の略。「駿河するが台」

②御殿。邸宅。「台下」。転じて、相手を敬っていう語。「貴台・尊台・老台」▶多く書簡文で使う。

③皇族・貴人に関する事柄を敬っていう語。「台臨たいりん・台命たいめい・台覧たいらん」

④物事の基礎。「土台・台本・台帳」

⑤車両や機械を数える語。「ミシン一台」

⑥それを単位に区切れる数量の範囲を示す語。「三十歳台・百円台・大台おおだい」

⑦「天台(宗)」の略。「台密」

⑧「台湾たいわん」の略。「訪台」

[解字]

「臺」は、会意。「土」+「高」の省略形+「至」。土を高く積んで人がやって来るのを見るものみの意。「台」は、上・中・下三星から成る星座の名で、三公の位に当て、③⑦などの用法があるが、字音が通ずるところから古くから「臺」の略字として用い混用された。[

〔至部8画/14画/7142・674A〕

〔音〕ダイ(呉) タイ(漢)

〔訓〕うてな

[意味]

①うてな。

㋐一段と高く作ってあたりを見はらせるようにした構造物。ものみ。たかどの。「台閣たいかく・楼台・舞台ぶたい」。令制の役所の名。「御史台・弾正だんじょう台」

㋑一段と高い(その上に物をのせる)平たい面。「台座・台地・台車・鏡台・飯台・実験台」。「台地」の略。「駿河するが台」

②御殿。邸宅。「台下」。転じて、相手を敬っていう語。「貴台・尊台・老台」▶多く書簡文で使う。

③皇族・貴人に関する事柄を敬っていう語。「台臨たいりん・台命たいめい・台覧たいらん」

④物事の基礎。「土台・台本・台帳」

⑤車両や機械を数える語。「ミシン一台」

⑥それを単位に区切れる数量の範囲を示す語。「三十歳台・百円台・大台おおだい」

⑦「天台(宗)」の略。「台密」

⑧「台湾たいわん」の略。「訪台」

[解字]

「臺」は、会意。「土」+「高」の省略形+「至」。土を高く積んで人がやって来るのを見るものみの意。「台」は、上・中・下三星から成る星座の名で、三公の位に当て、③⑦などの用法があるが、字音が通ずるところから古くから「臺」の略字として用い混用された。[ ]は異体字。

[下ツキ

縁台・架台・貴台・橋台・鏡台・御史台・見台・賢台・高台・式台・車台・燭台・寝台・人台・船台・尊台・帳台・鎮台・天台・灯台・土台・飯台・番台・盤台・舞台・文台・砲台・蓮台・輦台・楼台・老台・露台

]は異体字。

[下ツキ

縁台・架台・貴台・橋台・鏡台・御史台・見台・賢台・高台・式台・車台・燭台・寝台・人台・船台・尊台・帳台・鎮台・天台・灯台・土台・飯台・番台・盤台・舞台・文台・砲台・蓮台・輦台・楼台・老台・露台

筆順

筆順

〔口部2画/5画/教育/3470・4266〕

[臺] 字形

〔口部2画/5画/教育/3470・4266〕

[臺] 字形

〔至部8画/14画/7142・674A〕

〔音〕ダイ(呉) タイ(漢)

〔訓〕うてな

[意味]

①うてな。

㋐一段と高く作ってあたりを見はらせるようにした構造物。ものみ。たかどの。「台閣たいかく・楼台・舞台ぶたい」。令制の役所の名。「御史台・弾正だんじょう台」

㋑一段と高い(その上に物をのせる)平たい面。「台座・台地・台車・鏡台・飯台・実験台」。「台地」の略。「駿河するが台」

②御殿。邸宅。「台下」。転じて、相手を敬っていう語。「貴台・尊台・老台」▶多く書簡文で使う。

③皇族・貴人に関する事柄を敬っていう語。「台臨たいりん・台命たいめい・台覧たいらん」

④物事の基礎。「土台・台本・台帳」

⑤車両や機械を数える語。「ミシン一台」

⑥それを単位に区切れる数量の範囲を示す語。「三十歳台・百円台・大台おおだい」

⑦「天台(宗)」の略。「台密」

⑧「台湾たいわん」の略。「訪台」

[解字]

「臺」は、会意。「土」+「高」の省略形+「至」。土を高く積んで人がやって来るのを見るものみの意。「台」は、上・中・下三星から成る星座の名で、三公の位に当て、③⑦などの用法があるが、字音が通ずるところから古くから「臺」の略字として用い混用された。[

〔至部8画/14画/7142・674A〕

〔音〕ダイ(呉) タイ(漢)

〔訓〕うてな

[意味]

①うてな。

㋐一段と高く作ってあたりを見はらせるようにした構造物。ものみ。たかどの。「台閣たいかく・楼台・舞台ぶたい」。令制の役所の名。「御史台・弾正だんじょう台」

㋑一段と高い(その上に物をのせる)平たい面。「台座・台地・台車・鏡台・飯台・実験台」。「台地」の略。「駿河するが台」

②御殿。邸宅。「台下」。転じて、相手を敬っていう語。「貴台・尊台・老台」▶多く書簡文で使う。

③皇族・貴人に関する事柄を敬っていう語。「台臨たいりん・台命たいめい・台覧たいらん」

④物事の基礎。「土台・台本・台帳」

⑤車両や機械を数える語。「ミシン一台」

⑥それを単位に区切れる数量の範囲を示す語。「三十歳台・百円台・大台おおだい」

⑦「天台(宗)」の略。「台密」

⑧「台湾たいわん」の略。「訪台」

[解字]

「臺」は、会意。「土」+「高」の省略形+「至」。土を高く積んで人がやって来るのを見るものみの意。「台」は、上・中・下三星から成る星座の名で、三公の位に当て、③⑦などの用法があるが、字音が通ずるところから古くから「臺」の略字として用い混用された。[ ]は異体字。

[下ツキ

縁台・架台・貴台・橋台・鏡台・御史台・見台・賢台・高台・式台・車台・燭台・寝台・人台・船台・尊台・帳台・鎮台・天台・灯台・土台・飯台・番台・盤台・舞台・文台・砲台・蓮台・輦台・楼台・老台・露台

]は異体字。

[下ツキ

縁台・架台・貴台・橋台・鏡台・御史台・見台・賢台・高台・式台・車台・燭台・寝台・人台・船台・尊台・帳台・鎮台・天台・灯台・土台・飯台・番台・盤台・舞台・文台・砲台・蓮台・輦台・楼台・老台・露台

大辞林の検索結果 (98)

うてな【台】🔗⭐🔉

うてな [0][1] 【台】

(1)高殿(タカドノ)。高楼(コウロウ)。

(2)〔蓮(ハス)のうてなの意から〕

蓮台(レンダイ)。「はちす葉を同じ―と契りおきて/源氏(鈴虫)」

(3)土を盛って築いた物見台。[和名抄]

せり-ふ【台詞・科白】🔗⭐🔉

せり-ふ [0] 【台詞・科白】

(1)俳優が劇中で言う言葉。

(2)人に向かって言うときの言い方。言いぐさ。「それが親に向かって言う―か」「断るときの―がふるっている」

(3)決まり文句。常套(ジヨウトウ)句。「どこかで聞いた―だ」

(4)談判。交渉。「何ぢやあろとここへゐて,めきしやきと―せにやおかんわいの/滑稽本・膝栗毛 8」

(5)支払いをすること。「三十日余りの座敷代…今夜中に―して下さんせにやなりません/歌舞伎・五大力」

せりふ-づくし【台詞尽(く)し】🔗⭐🔉

せりふ-づくし [4] 【台詞尽(く)し】

歌舞伎の名せりふを集めた冊子。「鸚鵡石(オウムセキ)」など。

せりふ-づけ【台詞付け】🔗⭐🔉

せりふ-づけ [0] 【台詞付け】

台詞を覚えやすいように,その俳優の台詞だけを書いたもの。台詞帳。

せりふ-まわし【台詞回し】🔗⭐🔉

せりふ-まわし ―マハシ [4] 【台詞回し】

台詞の言い方,言い回し。エロキューション。

だい【台】🔗⭐🔉

だい 【台】

■一■ [1] (名)

(1)物をのせるためのひらたいもの。また,人がのるために使うもの。「―にのせる」「箱を―にして本を取る」

(2)高く造った建築物。たかどの。「展望―」「楚王の―の上の夜の琴の声/源氏(東屋)」

(3)物の基礎・土台となるもの。(ア)細工などをほどこす素材。「プラチナの―にダイヤをはめこむ」(イ)接ぎ木の台木。(ウ)物事のしたじ。「記して置て,…それを―にして尚ほ色々な原書を調べ/福翁自伝(諭吉)」

(4)「台の物{(2)}」に同じ。「三度の食の栄耀には,魚吉の―も飽たりし/人情本・梅児誉美 4」

(5)食物をのせる台。また,食物・食事。「大殿油など,いそぎ参らせて,御―など,こなたにてまゐらせ給ふ/源氏(夕霧)」

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)車両や機械などを数えるのに用いる。「月産一万―」「ワープロ一―」

(2)数量の大体の範囲を示すのに用いる。例えば「千円台」は一〇〇〇円から一九九九円まで。「百番―の成績」「九時―の列車」

(3)印刷で,一度に印刷できるページ数を一単位として数えるのに用いる。また,製本の折り丁を数えるのにも用いる。普通,一六または三二ページを一台とする。

だい-あみ【台網】🔗⭐🔉

だい-あみ [0] 【台網】

建て網の一。垣網と身網(ミアミ)から成り,網を魚道に定置して魚を身網部に誘導し捕獲する。マグロ・ブリ漁に使われる。

だい-いし【台石】🔗⭐🔉

だい-いし [0] 【台石】

台にすえる石。土台石。礎石。

だい-えり【台襟】🔗⭐🔉

だい-えり [0] 【台襟】

ワイシャツなどの襟の,折り返る部分の下にあるバンド状の部分。

たい-が【台駕】🔗⭐🔉

たい-が [1] 【台駕】

高貴な人の乗り物を敬っていう語。

だい-か【台下】🔗⭐🔉

だい-か [1] 【台下】

(1)台(ウテナ)の下。高楼下。

(2)相手を敬って手紙の脇付(ワキヅケ)に用いる語。貴下。

たい-かい【台階】🔗⭐🔉

たい-かい [0] 【台階】

三公の位。大臣のこと。「男子(ナンシ)或は―をかたじけなうし,或は羽林につらなる/平家 4」

たい-かく【台閣】🔗⭐🔉

たい-かく [0] 【台閣】

〔「だいかく」とも〕

(1)高くて立派な建物。

(2)政治を行う官庁。中央政府。内閣。「―に列する」

たい-がく【台岳】🔗⭐🔉

たい-がく 【台岳】

(1)中国浙江省,天台山の別名。

(2)比叡山の別称。

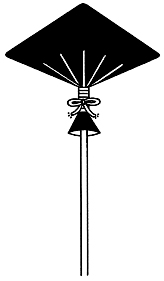

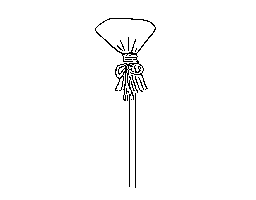

だい-がさ【台笠】🔗⭐🔉

だい-がさ [3] 【台笠】

かぶり笠を袋に入れて長い棒の先につけたもの。大名行列などのとき持たせた。

台笠

[図]

[図]

[図]

[図]

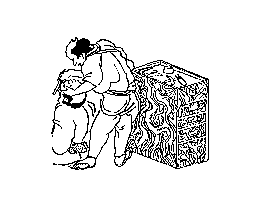

だい-からうす【台唐臼】🔗⭐🔉

だい-からうす [3] 【台唐臼】

唐臼の一種で,足踏みの部分に台を付けた,据え置き用のもの。

台唐臼

[図]

[図]

[図]

[図]

だい-がわり【台替(わ)り】🔗⭐🔉

だい-がわり ―ガハリ [3] 【台替(わ)り】

相場が変動して,一〇円単位でその上下の台に移ること。たとえば,三〇円台から四〇円台になるなど。

たい-かん【台翰】🔗⭐🔉

たい-かん [0] 【台翰】

他人の手紙を敬っていう語。尊翰。

たい-かん【台観】🔗⭐🔉

たい-かん ―クワン [0] 【台観】

物見の台。

たい-がん【台顔】🔗⭐🔉

たい-がん [0] 【台顔】

他人を敬ってその顔をいう語。尊顔。

たいき【台記】🔗⭐🔉

たいき 【台記】

院政期の左大臣藤原頼長の日記。一二巻。漢文体。1136年から55年の間の記事が断続的に残存する。保元の乱の研究および宮中の儀式を知るうえで重要な史料。宇槐(ウカイ)記。槐記。宇治左府記。宇左記。

だい-ぎり【台切り】🔗⭐🔉

だい-ぎり [0] 【台切り】

立木を地面近くで切り,切り株からの萌芽(ホウガ)を新幹に仕立てる手法。「―仕立て」

たい-け【台家】🔗⭐🔉

たい-け [1] 【台家】

天台宗の別称。

だい-けい【台形】🔗⭐🔉

だい-けい [0] 【台形】

一組の対辺が平行な四辺形。梯形(テイケイ)。

だい-ざ【台座】🔗⭐🔉

だい-ざ [0] 【台座】

(1)物をすえ置く台。

(2)仏像を安置する台。須弥(シユミ)座・蓮華座・岩座・禽獣(キンジユウ)座などがある。

だいざ=の別れ🔗⭐🔉

――の別れ

首を斬られて死ぬこと。笠の台の生き別れ。

だい-し【台紙】🔗⭐🔉

だい-し [0] 【台紙】

写真・絵などを貼るのに土台とする紙。

だい-し【台詞】🔗⭐🔉

だい-し [0] 【台詞】

せりふ。台辞。

だい-じ【台辞】🔗⭐🔉

だい-じ [0] 【台辞】

せりふ。台詞。

だい-しゃ【台車】🔗⭐🔉

だい-しゃ [0] 【台車】

(1)鉄道車両などで,車体を支えて走行するための,車輪・台枠・ばねなどを含めた部分。

(2)物を運搬するための,手押し車。

だい-じゅう【台十】🔗⭐🔉

だい-じゅう ―ジフ [3] 【台十】

「台十能(ダイジユウノウ)」の略。

だい-じゅうのう【台十能】🔗⭐🔉

だい-じゅうのう ―ジフノウ [3] 【台十能】

炭火を入れたまま床に置けるように台をつけた十能。台十。

たい-しょ【台書】🔗⭐🔉

たい-しょ [1] 【台書】

他人の手紙を敬っていう語。台翰(タイカン)。

だい-じょう【台上】🔗⭐🔉

だい-じょう ―ジヤウ [0] 【台上】

台の上。演壇の上。また,高殿の上。

だい-じょう【台状】🔗⭐🔉

だい-じょう ―ジヤウ [0] 【台状】

台のように,盛り上がっていて上が平らな形。

だい-じり【台尻】🔗⭐🔉

だい-じり [0] 【台尻】

小銃の銃床の,肩に当たる部分。

たい-しろ【対代・台代】🔗⭐🔉

たい-しろ [0] 【対代・台代】

「たいのだい(対代)」に同じ。

だい-す【台子】🔗⭐🔉

だい-す [0] 【台子】

茶の湯の棚物の一。南浦紹明(ナンポシヨウミヨウ)が宋から将来したと伝える。本来,書院広間で用い,風炉(フロ)・釜など一式をのせる。及台子(キユウダイス)・真台子(シンノダイス)・桑台子・竹台子など種々のものがある。

台子

[図]

[図]

[図]

[図]

だい-すう【台数】🔗⭐🔉

だい-すう [3] 【台数】

車などの数。「乗用車の生産―」

だい-せん【台船】🔗⭐🔉

だい-せん [0] 【台船】

箱型の浮き船。ポンツーン。

だい-ち【台地】🔗⭐🔉

だい-ち [0][1] 【台地】

表面が平坦で周囲より一段と高く,一方ないし四方を崖で縁(フチ)どられた台状の地域。ほぼ水平な地層からなる。

だいち-げんぶがん【台地玄武岩】🔗⭐🔉

だいち-げんぶがん [6] 【台地玄武岩】

大量に噴出し,広大な台地をつくっている玄武岩。デカン高原や北アメリカのコロンビア台地など。高原玄武岩。

たいちゅう【台中】🔗⭐🔉

たいちゅう 【台中】

台湾の中西部にある都市。米・サトウキビ・タバコなどの集散が盛ん。タイチョン。

たい-ちょう【台聴】🔗⭐🔉

たい-ちょう ―チヤウ [0] 【台聴】

貴人の耳に入ること。台聞。

だい-ちょう【台長】🔗⭐🔉

だい-ちょう ―チヤウ [1] 【台長】

天文台・気象台など,「台」のつく官庁やその部局などの長。

だい-ちょう【台帳】🔗⭐🔉

だい-ちょう ―チヤウ [1][0] 【台帳】

(1)商家で,売買の金額を記す元帳。大福帳。「―と合わせる」

(2)ある事柄を記すときに,一番の元となる帳簿。原簿。「土地―」

(3)歌舞伎で,全体の進行に必要なすべてのことを書き込んである本。脚本。台本。根本。正本。大帳。

だい-ちょうちん【台提灯】🔗⭐🔉

だい-ちょうちん ―チヤウチン [3] 【台提灯】

台付きの脚で立てる提灯。

だい-つき【台付き】🔗⭐🔉

だい-つき [0] 【台付き】

台が付いていること。「―の鏡」

たい-てい【台鼎】🔗⭐🔉

たい-てい [0] 【台鼎】

〔鼎は三つ脚であることから〕

皇帝を支える三人の重臣。三公。

だい-てんもく【台天目】🔗⭐🔉

だい-てんもく [3] 【台天目】

台に載せた天目茶碗。また,天目茶碗を台に載せたまま行う点前(テマエ)。

たい-とう【擡頭・台頭】🔗⭐🔉

たい-とう [0] 【擡頭・台頭】 (名)スル

(1)頭を持ち上げること。あるものの勢力が伸び,進出すること。「新興勢力が―する」

(2)上奏文などの中で,高貴の人に関した語を書く時,敬意を示すため行を改め,ほかよりも高く書くこと。上げ書き。

→平出(ヘイシユツ)

→闕字(ケツジ)

たいとう【台東】🔗⭐🔉

たいとう 【台東】

〔「上野の台地の東側」の意〕

東京都二三区の一。旧下谷区・浅草区の二区を合わせた下町の商業地域。問屋街と家内工業が発達する。

だい-どこ【台所】🔗⭐🔉

だい-どこ [0] 【台所】

「だいどころ」の略。

だい-どころ【台所】🔗⭐🔉

だい-どころ [0] 【台所】

(1)食物を調理し,煮炊きする部屋。厨(クリヤ)。勝手。炊事場。だいどこ。キッチン。

(2)金銭上のやりくり。家計。「―は火の車だ」

〔「台盤所」の略とも,台を調える所,の意ともいう〕

だいどころ-ぶぎょう【台所奉行】🔗⭐🔉

だいどころ-ぶぎょう ―ギヤウ [6] 【台所奉行】

武家の職名。台所のことをつかさどる役。

だいどころ-ぶね【台所船】🔗⭐🔉

だいどころ-ぶね [6] 【台所船】

「厨船(クリヤブネ)」に同じ。

だい-なし【台無し】🔗⭐🔉

だい-なし [0] 【台無し】

■一■ (名・形動)

物事がすっかりだめになる・こと(さま)。「雨にぬれて着物が―になる」「せっかくの苦労が―だ」

■二■ (副)

(下に打ち消し表現を伴って)全然。すっかり。「―うごくこつちやない/咄本・鹿の子餅」

たいなん【台南】🔗⭐🔉

たいなん 【台南】

台湾の南西部にある都市。製糖業が盛ん。台湾最古の都市で,旧跡に富む。タイナン。

だい-の-もの【台の物】🔗⭐🔉

だい-の-もの [1] 【台の物】

(1)台の上にのせた進物や料理。

(2)近世,台屋が大きな台に載せて遊女屋に運んでくる料理。松竹梅などの飾りがついている。

だい-ばかり【台秤】🔗⭐🔉

だい-ばかり [3] 【台秤】

秤の一。台の上に量る物を載せ,ばねの伸縮,あるいは分銅の移動や増減によって示される目盛りを読む。かんかんばかり。

だい-ばこ【台箱】🔗⭐🔉

だい-ばこ [0] 【台箱】

江戸時代,髪結いが結髪の道具を入れて持ち運んだ箱。

台箱

[図]

[図]

[図]

[図]

だい-ばん【台盤】🔗⭐🔉

だい-ばん [0] 【台盤】

〔「だいはん」とも〕

食物を盛った皿を載せる台。長方形の机の形をした四脚の台で,高めの縁がついている。

台盤

[図]

[図]

[図]

[図]

だいばん-どころ【台盤所】🔗⭐🔉

だいばん-どころ [5] 【台盤所】

(1)台盤を置いておく所。宮中では,清涼殿内の一室で,女房の詰め所。臣下の家では,台所。

→清涼殿

(2)〔食事のことを取りしきる意から〕

貴人の夫人。みだいどころ。奥方。

だい-ひきもの【台引物】🔗⭐🔉

だい-ひきもの [3] 【台引物】

膳部に添えて台に載せて出す肴(サカナ)・菓子の類。客への土産物とする。

たい-ふう【台風・颱風】🔗⭐🔉

たい-ふう [3] 【台風・颱風】

北太平洋の南西部に発生する熱帯低気圧のうち,最大風速が毎秒17.2メートル以上に発達したもの。直径数百から千キロメートルほどの渦巻で,風は中心に向かって反時計回りに吹き込む。風速は中心から数十キロメートル離れたところが最大で,中心では静穏になっていることが多い。また,進行方向に対して右側が強い。[季]秋。

→台風[表]

たいふう-いっか【台風一過】🔗⭐🔉

たいふう-いっか ―クワ [1]-[1] 【台風一過】

台風が通り過ぎて,風雨がおさまり晴天になること。「―の青空」

たいふう-の-め【台風の目】🔗⭐🔉

たいふう-の-め [6] 【台風の目】

(1)台風の中心部で,直径数十キロメートルほどの風の静穏域。台風眼。

(2)激動する物事の中心にいて,影響を与えている勢力や人物。

だい-ぶきん【台布巾】🔗⭐🔉

だい-ぶきん [3] 【台布巾】

食卓をふくのに用いるふきん。

たい-ぶん【台聞】🔗⭐🔉

たい-ぶん [0] 【台聞】

身分の高い者が聞くこと。お聞きになること。台聴。高聞。

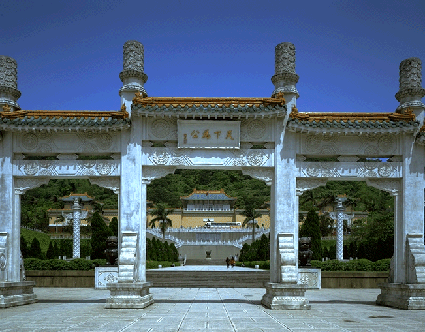

たいほく【台北】🔗⭐🔉

たいほく 【台北】

台湾北部にある都市。台湾の政治・文化・経済の中心地。金属・機械などの工業が発達。タイペイ。

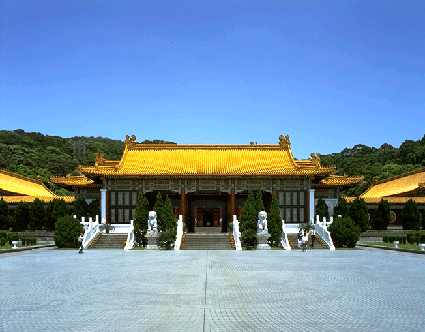

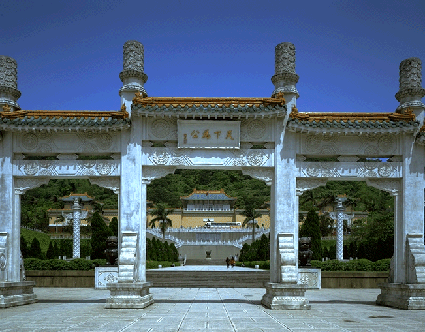

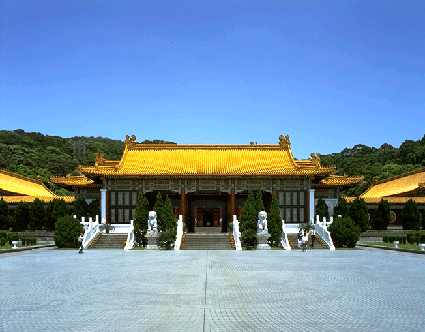

台北(国立故宮博物院)

[カラー図版]

台北(中正紀念堂)

[カラー図版]

台北(中正紀念堂)

[カラー図版]

台北(忠烈祠)

[カラー図版]

台北(忠烈祠)

[カラー図版]

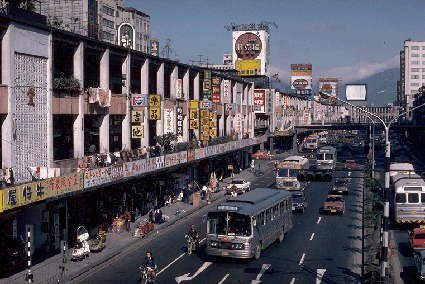

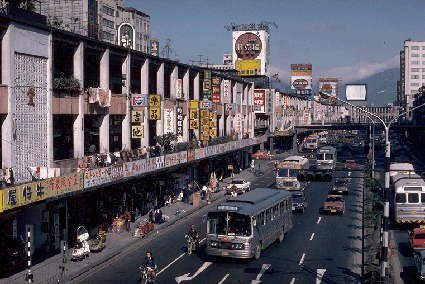

台北(中華路)

[カラー図版]

台北(中華路)

[カラー図版]

[カラー図版]

[カラー図版]

台北(中正紀念堂)

[カラー図版]

台北(中正紀念堂)

[カラー図版]

台北(忠烈祠)

[カラー図版]

台北(忠烈祠)

[カラー図版]

台北(中華路)

[カラー図版]

台北(中華路)

[カラー図版]

[カラー図版]

たいほく-ていこくだいがく【台北帝国大学】🔗⭐🔉

たいほく-ていこくだいがく 【台北帝国大学】

植民地時代の台湾に設置された,旧帝国大学の一。1928年(昭和3)開設,45年日本の敗戦により閉鎖。

たい-ぼく【台墨】🔗⭐🔉

たい-ぼく [0] 【台墨】

他人の手紙を敬っていう語。台翰(タイカン)。

だい-ほん【台本】🔗⭐🔉

だい-ほん [0] 【台本】

芝居・演劇・映画などで,すべての演出の基本となる本。脚本。シナリオ。「―どおりに運ぶ」

たい-みつ【台密】🔗⭐🔉

たい-みつ [1][0] 【台密】

日本の天台宗の密教。真言宗の東密に対していう。最澄に始まり,円仁流の山門派(延暦寺)と円珍流の寺門派(園城寺)の二派となって発展した。

たいみつ-じゅうさんりゅう【台密十三流】🔗⭐🔉

たいみつ-じゅうさんりゅう ―ジフサンリウ 【台密十三流】

〔仏〕 台密の一三の流派。根本大師流・慈覚大師流・智証大師流を根本三流といい,慈覚大師流は川流と谷流に分かれ,谷流は院尊・三昧・仏頂・蓮華・味岡・智泉・穴太(アノウ)・法曼・功徳・梨本の一〇流に分かれた。根本大師流・智証大師流・川流と谷流系の一〇流を総じて十三流という。

だいみょう-ちく【大名竹・大明竹・台明竹】🔗⭐🔉

だいみょう-ちく ―ミヤウ― [3] 【大名竹・大明竹・台明竹】

カンザンチクの異名。

たい-めい【台命】🔗⭐🔉

たい-めい [0] 【台命】

将軍や三公など貴人の命令。「勅命に戻(モト)り―に背き/福翁自伝(諭吉)」

だい-や【台屋】🔗⭐🔉

だい-や [0] 【台屋】

遊里で,仕出し屋。台肴屋(ダイザカナヤ)。

だい-われ【台割れ】🔗⭐🔉

だい-われ [0] 【台割れ】

株価が下落して,一〇円刻みで示される「台」が一つ下のものに変わること。例えば,八〇円台の株が七〇円台に下がるなど。

うてな【台】(和英)🔗⭐🔉

せりふ【台詞】(和英)🔗⭐🔉

せりふ【台詞】

speech;→英和

dialogue;words.〜を言う(忘れる) deliver (forget) one's lines.

だい【台】(和英)🔗⭐🔉

だいいし【台石】(和英)🔗⭐🔉

だいいし【台石】

a pedestal (stone).→英和

だいけい【台形】(和英)🔗⭐🔉

だいざ【台座】(和英)🔗⭐🔉

だいざ【台座】

a plinth.→英和

だいし【台紙】(和英)🔗⭐🔉

だいじり【台尻】(和英)🔗⭐🔉

だいじり【台尻】

the butt (end).→英和

だいち【台地】(和英)🔗⭐🔉

たいとう【台頭する】(和英)🔗⭐🔉

たいとう【台頭する】

raise[show]one's head;gain power.

だいどころ【台所】(和英)🔗⭐🔉

だいどころ【台所】

a kitchen.→英和

台所仕事(道具) kitchen work (utensils).

だいばかり【台秤】(和英)🔗⭐🔉

だいばかり【台秤】

a platform scale.

たいふう【台風】(和英)🔗⭐🔉

たいふう【台風】

a typhoon.→英和

〜が襲った(上陸した) a typhoon hit (came to land in).‖台風圏(内) (within) the typhoon area.台風の目 the eye of a typhoon.

タイペイ【台北】(和英)🔗⭐🔉

タイペイ【台北】

Taipei.

だいほん【台本】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「台」で始まるの検索結果。もっと読み込む