複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (48)

ぜんまい【発条・撥条】🔗⭐🔉

ぜんまい【発条・撥条】

うずまき状に巻いた弾力ある鋼鉄条。形が薇ぜんまいの若葉に似る。玩具・時計などの動力に使う。渦巻ばね。はつじょう。螺旋らせん状のばねと同義に用いることもある。「―を巻く」

⇒ぜんまい‐じかけ【発条仕掛】

⇒ぜんまい‐ばかり【発条秤】

ばち【撥】🔗⭐🔉

ばち【撥】

(慣用音。漢音はハツ)

①琵琶・三味線などの弦を弾き鳴らす具。多くはいちょうの葉の形だが、楽器によって異なり、琵琶の撥は本もとの尾端が開いているのに対し、三味線のは尾端が正方形。琵琶では黄楊つげなどの木で作り、三味線では象牙製を標準として、水牛の角・木などでも作る。源氏物語橋姫「掻きかへす―の音も物清げにおもしろし」

②⇒ばち(桴・枹)

ばち‐あし【撥脚】🔗⭐🔉

ばち‐あし【撥脚】

机などの脚が撥の形をしたもの。

ばち‐あたり【撥当り】🔗⭐🔉

ばち‐あたり【撥当り】

撥の当りぐあい。

ばち‐あわせ【撥合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

ばち‐あわせ【撥合せ】‥アハセ

雅楽の音取ねとりで琵琶が奏する部分の称。

ばち‐おと【撥音】🔗⭐🔉

ばち‐おと【撥音】

撥で弾き鳴らす音。

ばち‐かわ【撥皮】‥カハ🔗⭐🔉

ばち‐かわ【撥皮】‥カハ

琵琶や三味線の胴、また太鼓の皮の、撥の当たるところに、別に貼った皮。琵琶では撥面とも。→三味線(図)

ばち‐さばき【撥捌き・桴捌き】🔗⭐🔉

ばち‐さばき【撥捌き・桴捌き】

ばちの扱い方。三味線・太鼓などを演奏する技術。「見事な―」

ばち‐だこ【撥胼胝】🔗⭐🔉

ばち‐だこ【撥胼胝】

三味線・琵琶などを弾く人の指の、撥の当たる所にできるたこ。

ばち‐びん【撥鬢】🔗⭐🔉

ばち‐びん【撥鬢】

男の髪の結い方。鬢を三味線の撥先のような形に剃り込んだもの。江戸中期、町人の間に流行。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「飛脚と思おぼしき―男」

撥鬢

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

⇒ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】

⇒ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥🔗⭐🔉

ばちびん‐しょうせつ【撥鬢小説】‥セウ‥

撥鬢奴の任侠を好んで描いたことから、村上浪六の小説の称。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】🔗⭐🔉

ばちびん‐やっこ【撥鬢奴】

①(→)撥鬢に同じ。

②撥鬢に結った町奴。

⇒ばち‐びん【撥鬢】

ばち‐めん【撥面】🔗⭐🔉

ばち‐めん【撥面】

琵琶の胴の、撥が当たる部分。革を貼ってある。

ばち‐る【撥鏤】🔗⭐🔉

ばち‐る【撥鏤】

象牙彫刻の一技法。紅・緑・青などに染めた象牙に毛彫りで白い文様をあらわすもの。中国唐代に行われ、奈良時代に日本に伝わり、正倉院にその遺例がある。はね彫り。

はつ‐おん【撥音】🔗⭐🔉

はつ‐おん【撥音】

日本語の語中または語尾にあって、1音節をなす鼻音。平仮名では「ん」、片仮名では「ン」で表す。

はつ‐おんびん【撥音便】🔗⭐🔉

はつ‐おんびん【撥音便】

音便の一つ。おもに動詞活用語尾の「に」「び」「み」「り」が撥音になる音便。「飛びて」が「飛んで」に、「残りの雪」が「残んの雪」になる類。はねる音便。→音便

はつげん‐がっき【撥弦楽器】‥ガク‥🔗⭐🔉

はつげん‐がっき【撥弦楽器】‥ガク‥

弦楽器のうち、弦を指・爪・撥ばちなどではじいて鳴らすもの。ハープ・ギター・三味線の類。→擦弦さつげん楽器

はっ‐すい【撥水】🔗⭐🔉

はっ‐すい【撥水】

水をはじくこと。

⇒はっすい‐かこう【撥水加工】

はっすい‐かこう【撥水加工】🔗⭐🔉

はっすい‐かこう【撥水加工】

布を構成する繊維を疎水化し、水をはじく性質を与える加工。

⇒はっ‐すい【撥水】

はつ‐む【撥無・撥撫】🔗⭐🔉

はつ‐む【撥無・撥撫】

〔仏〕はらいのけて信じないこと。排斥すること。「因果―」

はつ‐ゆ【撥油】🔗⭐🔉

はつ‐ゆ【撥油】

油をはじくこと。

⇒はつゆ‐かこう【撥油加工】

はつゆ‐かこう【撥油加工】🔗⭐🔉

はつゆ‐かこう【撥油加工】

繊維製品に油をはじく性質を与える加工。

⇒はつ‐ゆ【撥油】

はつ‐らん【撥乱】🔗⭐🔉

はつ‐らん【撥乱】

(「撥」は治める意)乱れた世をしずめ治めること。

⇒はつらん‐はんせい【撥乱反正】

はつらん‐はんせい【撥乱反正】🔗⭐🔉

はつらん‐はんせい【撥乱反正】

[公羊伝哀公14年]みだれた世を治め、正しい状態にかえすこと。

⇒はつ‐らん【撥乱】

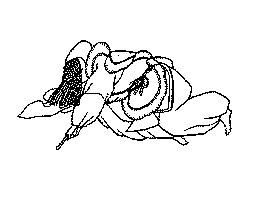

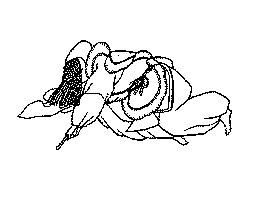

ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】🔗⭐🔉

ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

雅楽の唐楽、太食調たいしきちょうの林邑楽系の曲。管弦にも舞楽にも用いる。4分の6拍子と4分の5拍子の演奏法がある。長髪のある仮面をつけ、桴ばちを持ち髪を振り乱して舞う。一人舞。

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】🔗⭐🔉

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】

〔他下二〕

⇒はねる(下一)

はね【撥ね】🔗⭐🔉

はね【撥ね】

文字を書くのに、筆の先を払い上げるようにする運筆。また、その払い上げた文字の部分。

ばね【発条・撥条】🔗⭐🔉

ばね【発条・撥条】

(ハネ(跳)の転)

①鋼などの弾性を利用して、ひずみエネルギーを蓄え、または衝撃を緩和する作用をするもの。形により板ばね・コイルばね・竹の子ばね・渦巻ばねなどがあり、また、圧縮ばね・伸張ばね・ねじりばねに分ける。スプリング。

発条

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

はね‐あ・げる【撥ね上げる】🔗⭐🔉

はね‐あ・げる【撥ね上げる】

〔他下一〕[文]はねあ・ぐ(下二)

はねて上へあげる。はねてあがらせる。「泥を―・げる」

はね‐おと・す【撥ね落とす】🔗⭐🔉

はね‐おと・す【撥ね落とす】

〔他五〕

はね飛ばして落とす。

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス🔗⭐🔉

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①はねてひっくりかえす。

②当たってきたものを勢いよく返す。

③忠告・要求などを、少しも受けつけない。つっぱねる。「辞職勧告を―・す」

はね‐か・ける【撥ね掛ける】🔗⭐🔉

はね‐か・ける【撥ね掛ける】

〔他下一〕[文]はねか・く(下二)

①水または泥などをはねとばしかける。

②罪を他人になすりつける。天草本伊曾保物語「あれこそその熟柿をば食べたれと―・けうずるに」

はね‐か・す【撥ねかす】🔗⭐🔉

はね‐か・す【撥ねかす】

〔他五〕

はねかけるようにする。飛ばし散らす。「洋服に泥を―・す」

はね‐せん【刎銭・撥銭】🔗⭐🔉

はね‐せん【刎銭・撥銭】

上前うわまえをはねること。江戸時代、宿駅問屋場助成のために人馬賃銭の一部をはねたもの。渡し場でも行われた。

はね‐だすき【撥襷・刎襷】🔗⭐🔉

はね‐だすき【撥襷・刎襷】

中心に針金を入れて、結び目の端を上方にはね上げるようにした襷。歌舞伎などで用いる。

はね‐つ・ける【撥ね付ける】🔗⭐🔉

はね‐つ・ける【撥ね付ける】

〔他下一〕[文]はねつ・く(下二)

①はねかえす。

②要求などを強くことわる。拒絶する。「一言のもとに―・ける」

はね‐つるべ【撥釣瓶】🔗⭐🔉

はね‐つるべ【撥釣瓶】

柱の上に横木を渡し、その一端に石などの重しを、他端に釣瓶をとりつけて、石の重みで釣瓶をはねあげ、水を汲むようにしたもの。桔槹きっこう。

撥釣瓶

はね‐とば・す【撥ね飛ばす】🔗⭐🔉

はね‐とば・す【撥ね飛ばす】

〔他五〕

はねてとばす。勢いよく遠くにはねやる。「車に―・される」「疲れを―・す」

はね‐に【撥ね荷】🔗⭐🔉

はね‐に【撥ね荷】

①荷のなかから選り分けて除いた荷。

②難船した時などに海中に投げ捨てた荷物。打ち荷。

はね‐の・ける【撥ね除ける】🔗⭐🔉

はね‐の・ける【撥ね除ける】

〔他下一〕[文]はねの・く(下二)

①向うへ勢いよく押しのける。「ふとんを―・ける」

②取り出して除き去る。除外する。「粗悪品を―・ける」

はね‐ばかま【撥ね袴】🔗⭐🔉

はね‐ばかま【撥ね袴】

糊のりを強こわくつけたため、端がはねあがったようになった袴。

はね‐ばし【跳ね橋・撥ね橋・刎橋・桔橋】🔗⭐🔉

はね‐ばし【跳ね橋・撥ね橋・刎橋・桔橋】

①城門など、不必要な時は綱で吊り上げておき、必要な時におろす橋。

②(→)跳開橋ちょうかいきょうに同じ。

はね‐まい【刎米・撥米】🔗⭐🔉

はね‐まい【刎米・撥米】

江戸時代、年貢米の納入のとき不良の米を除いたこと。また、その米。

はね‐もの【撥ね物】🔗⭐🔉

はね‐もの【撥ね物】

器物などの、品質が規格に合わずにはねのけられたもの。のけもの。

は・ねる【撥ねる】🔗⭐🔉

は・ねる【撥ねる】

〔他下一〕[文]は・ぬ(下二)

(「跳ねる」と同源)

①先を勢いよくあげる。払い上げる。万葉集2「沖さけて漕ぎ来る船辺つきて漕ぎ来る船沖つ櫂いたくな―・ねそ辺つ櫂いたくな―・ねそ」。日葡辞書「ハシヲバハネハヅシ、云々」「ゴロクジュウニンシテモ、ヲシハタラキガタキダイバンジャク(大磐石)ノアリケルヲ、エイトハネヲコシ」

②(「刎ねる」と書く)薙なぎ切る。払い斬る。安康紀「自ら刎くびはねて皇尸みかばねの側に死みまかりぬ」。平家物語2「其の弟左衛門の尉師平、郎等三人、同じく首を―・ねられけり」。日葡辞書「クビヲハヌル」

③投げ捨てる。浄瑠璃、薩摩歌「心の種のささ舟に、情の上荷―・ねられて」

④一部分をかすめとる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「八文であつたもの一文―・ねて七つにしてあいつが壺へあてがうたは」。「上前うわまえを―・ねる」

⑤切り捨てる。取り除く。「厘以下を―・ねる」

⑥除外する。不合格とする。「筆記試験で―・ねられた」

⑦突きもどす。拒否する。傾城禁短気「そんな阿呆たわけぬかす客は、―・ねて―・ね散らかせ」

⑧ぶつかってはじき飛ばす。「車で人を―・ねる」

⑨飛び散らせる。「泥を―・ねる」

⑩仮名「ん」「ン」で表記される音で発音する。

⑪文字を書く時に筆の先を上げるようにする。「―・ねるところと、とめるところをはっきり区別する」

[漢]撥🔗⭐🔉

撥 字形

〔手(扌)部12画/15画/5791・597B〕

〔音〕ハツ(漢) バチ(慣)

〔訓〕はねる

[意味]

①はねる。はねあげる。はねかえす。「反撥・撥音・挑撥」「香炉峰雪撥簾看(=みすをかかげてみる)」〔白居易〕

②バチ楽器の弦をはじいたり太鼓を打ち鳴らしたりする器具。「撥さばき」

③おさめる。「撥乱反正」

[難読]

撥条ばね

〔手(扌)部12画/15画/5791・597B〕

〔音〕ハツ(漢) バチ(慣)

〔訓〕はねる

[意味]

①はねる。はねあげる。はねかえす。「反撥・撥音・挑撥」「香炉峰雪撥簾看(=みすをかかげてみる)」〔白居易〕

②バチ楽器の弦をはじいたり太鼓を打ち鳴らしたりする器具。「撥さばき」

③おさめる。「撥乱反正」

[難読]

撥条ばね

〔手(扌)部12画/15画/5791・597B〕

〔音〕ハツ(漢) バチ(慣)

〔訓〕はねる

[意味]

①はねる。はねあげる。はねかえす。「反撥・撥音・挑撥」「香炉峰雪撥簾看(=みすをかかげてみる)」〔白居易〕

②バチ楽器の弦をはじいたり太鼓を打ち鳴らしたりする器具。「撥さばき」

③おさめる。「撥乱反正」

[難読]

撥条ばね

〔手(扌)部12画/15画/5791・597B〕

〔音〕ハツ(漢) バチ(慣)

〔訓〕はねる

[意味]

①はねる。はねあげる。はねかえす。「反撥・撥音・挑撥」「香炉峰雪撥簾看(=みすをかかげてみる)」〔白居易〕

②バチ楽器の弦をはじいたり太鼓を打ち鳴らしたりする器具。「撥さばき」

③おさめる。「撥乱反正」

[難読]

撥条ばね

大辞林の検索結果 (46)

ぜんまい【発条・撥条】🔗⭐🔉

ぜんまい [0] 【発条・撥条】

弾性に富む鋼を薄く細長くして渦巻状に巻いたもの。巻き締めてのち,元に戻ろうとする力を利用して時計や玩具などを動かす。渦巻きばね。

ばち【撥・桴・枹】🔗⭐🔉

ばち [2] 【撥・桴・枹】

(1)琵琶・三味線などの弦をはじいて鳴らす道具。手元は狭くて厚く,先端はイチョウの葉形で薄い。琵琶の撥は木製,三味線の撥は木・象牙や水牛の角などでつくられる。《撥》

(2)太鼓・鉦鼓・羯鼓(カツコ)などの楽器を打ち鳴らす棒。《桴・枹》

(3)舞楽の舞具。還城楽(ゲンジヨウラク)・陵王・抜頭(バトウ)などの舞人が手に持って舞う棒。《撥・桴》

ばち-あし【撥脚】🔗⭐🔉

ばち-あし [2] 【撥脚】

器物の脚で,撥の形をしたもの。

ばち-あわせ【撥合(わ)せ】🔗⭐🔉

ばち-あわせ ―アハセ [3] 【撥合(わ)せ】

雅楽で,琵琶の演奏に先立って,その調子に合わせるために弾く一種の前奏曲。

ばち-えり【撥襟】🔗⭐🔉

ばち-えり [0] 【撥襟】

婦人用長着の襟型の一。襟先に向かって次第に襟幅が広くなるもの。浴衣などに用いる。

ばち-おと【撥音】🔗⭐🔉

ばち-おと [0] 【撥音】

三味線・琵琶・太鼓などを撥で鳴らす音。

ばち-かわ【撥革・撥皮】🔗⭐🔉

ばち-かわ ―カハ [0] 【撥革・撥皮】

三味線で,撥の当たるところに別に貼った半円形の皮。

ばち-くさ【撥草】🔗⭐🔉

ばち-くさ [2] 【撥草】

ナズナの別名。

ばち-さばき【撥捌き】🔗⭐🔉

ばち-さばき [3] 【撥捌き】

撥の扱い方。また,その技量。「あざやかな―」

ばち-だこ【撥胼胝】🔗⭐🔉

ばち-だこ [3][0] 【撥胼胝】

三味線・琵琶などを弾く人の,撥の当たるところにできるたこ。

ばち-びん【撥鬢】🔗⭐🔉

ばち-びん [0] 【撥鬢】

元禄(1688-1704)の頃流行した男の髪形の一。鬢を,耳の上を細く,後ろへゆくほど広くしたもの。

撥鬢

[図]

[図]

[図]

[図]

ばちびん-しょうせつ【撥鬢小説】🔗⭐🔉

ばちびん-しょうせつ ―セウ― [5] 【撥鬢小説】

村上浪六の「三日月」をはじめとする撥鬢奴の達引(タテヒ)きを描いた小説の称。明治30年代に流行。

ばちびん-やっこ【撥鬢奴】🔗⭐🔉

ばちびん-やっこ [5] 【撥鬢奴】

撥鬢の髪形の町奴。

ばち-めん【撥面】🔗⭐🔉

ばち-めん [2][0] 【撥面】

琵琶(ビワ)の胴の撥の当たる辺りに張った皮。撥皮。

ばち-る【撥鏤】🔗⭐🔉

ばち-る [2] 【撥鏤】

象牙細工の一。青や紅色に染色した象牙の表面を彫り,地色の白を浮き上がらせ,文様を見せるもの。正倉院宝物中に伝わる。中国唐代に盛行。撥ね彫り。

はつ-おん【撥音】🔗⭐🔉

はつ-おん [2] 【撥音】

国語の音節の一。語中または語末にあって一音節をなす鼻音。[m] [n] [ ] [

] [ ] などの音。「ランプ」「遊んだ」「りんご」「パン」などのように仮名では「ん・ン」で表記する。はねるおん。

] などの音。「ランプ」「遊んだ」「りんご」「パン」などのように仮名では「ん・ン」で表記する。はねるおん。

] [

] [ ] などの音。「ランプ」「遊んだ」「りんご」「パン」などのように仮名では「ん・ン」で表記する。はねるおん。

] などの音。「ランプ」「遊んだ」「りんご」「パン」などのように仮名では「ん・ン」で表記する。はねるおん。

はつ-おんびん【撥音便】🔗⭐🔉

はつ-おんびん [3] 【撥音便】

音便の一。発音上の便宜のために,語中・語末のある音が撥音に転ずる現象。活用語の連用形語尾の「に」「び」「み」が「て」「たり」などに連なるとき撥音に変化するもの。「死にて→死んで」「飛びて→飛んで」「読みて→読んで」の類。これらのほかに,「さかりに→さかんに(盛に)」「かみなづき→かんなづき(神無月)」「まなか→まんなか(真中)」などもある。はねる音便。

→音便

はつげん-がっき【撥弦楽器】🔗⭐🔉

はつげん-がっき ―ガクキ [5] 【撥弦楽器】

指先・爪・義甲・撥(バチ)などで弦をはじいて奏する楽器。

はっ-すい【撥水】🔗⭐🔉

はっ-すい [0] 【撥水】

織物などの布地が,表面で水をはじく性質。「―性」

はっすい-かこう【撥水加工】🔗⭐🔉

はっすい-かこう [5] 【撥水加工】

シリコン樹脂・フッ素樹脂などを用い,繊維を疎水性にすることにより水をはじく性質をもたせる加工。

はっとう-ほう【撥鐙法】🔗⭐🔉

はっとう-ほう ―ハフ [0] 【撥鐙法】

書道で,筆を浅く執り,自由に筆を動かして書く筆法。

→執筆法

はつ-む【撥無・撥撫】🔗⭐🔉

はつ-む [1] 【撥無・撥撫】 (名)スル

払いのけて信じないこと。否定すること。「丸で歴史を―した話だ/青年(鴎外)」

はつ-らん【撥乱】🔗⭐🔉

はつ-らん [0] 【撥乱】

〔「撥」は治める意〕

世の乱れをしずめ治めること。

はつらん-はんせい【撥乱反正】🔗⭐🔉

はつらん-はんせい [0] 【撥乱反正】

〔春秋公羊伝(哀公十四年)「撥 乱世

乱世 反

反 諸正

諸正 」〕

乱れた世を治め,もとの正しい状態にかえすこと。

」〕

乱れた世を治め,もとの正しい状態にかえすこと。

乱世

乱世 反

反 諸正

諸正 」〕

乱れた世を治め,もとの正しい状態にかえすこと。

」〕

乱れた世を治め,もとの正しい状態にかえすこと。

ばとう【抜頭・撥頭】🔗⭐🔉

ばとう 【抜頭・撥頭】

舞楽の一。管弦にも用いる。唐楽に属する古楽で,太食(タイシキ)調。一人による走り舞。左方右方に異なる拍子の舞がある。袍(ホウ)・裲襠(リヨウトウ)を着て,長髪のついた鼻高の朱面をつけ,桴(バチ)を持って舞う。

〔「髪頭」「鉢頭」「馬頭」などとも書く〕

抜頭

[図]

[図]

[図]

[図]

は・ぬ【跳ぬ・撥ぬ】🔗⭐🔉

はね【撥ね】🔗⭐🔉

はね [2] 【撥ね】

〔「跳ね」と同源〕

(1)漢字を書くとき,運筆の最後を跳ねるように曲げること。また,文字のその部分。

(2)ピンはねしたもの。ピン。「袋に扶持方米(フチカタゴメ)の―入れさせ/浮世草子・武道伝来記 8」

はね-あ・げる【撥ね上げる】🔗⭐🔉

はね-あ・げる [4][0] 【撥ね上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 はねあ・ぐ

はねて上へあげる。「自動車が泥水を―・げる」

はね-かえ・す【撥ね返す】🔗⭐🔉

はね-かえ・す ―カヘス [0][3] 【撥ね返す】 (動サ五[四])

(1)ぶつかってきたものを,勢いよくもとへ戻す。はじき返す。「速球をセンター前へ―・す」「批判を―・す」

(2)勢いよく障害を排除する。はね飛ばす。「劣勢を―・す」

(3)強く拒絶する。はねつける。「提案を―・す」

[可能] はねかえせる

はね-かか・る【撥ね掛(か)る】🔗⭐🔉

はね-かか・る [0][4] 【撥ね掛(か)る】 (動ラ五[四])

水などが,とび散ってかかる。「泥水が―・る」

はね-か・ける【撥ね掛ける】🔗⭐🔉

はね-か・ける [0][4] 【撥ね掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はねか・く

(1)水や泥などをはねとばしてかける。「車に泥水を―・けられる」

(2)罪を人になすりつける。「熟柿ヲバ食ベタレト―・ケウズルニ/天草本伊曾保」

はねか・す【撥ねかす】🔗⭐🔉

はねか・す [3] 【撥ねかす】 (動サ五[四])

水や泥などを飛ばし散らす。「あれ唾(ツバキ)を人に―・してさ/西洋道中膝栗毛(七杉子)」

はね-だすき【撥ね襷】🔗⭐🔉

はね-だすき [3] 【撥ね襷】

歌舞伎の荒事で,豪力の者などがする紅白の太い襷。針金が芯にはいっており,結んだ端をはね上げるようにする。

はね-つ・ける【撥ね付ける】🔗⭐🔉

はね-つ・ける [4][0] 【撥ね付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はねつ・く

要求などを強くことわる。拒絶する。はねかえす。「修正案を―・ける」

はね-つるべ【撥ね釣瓶】🔗⭐🔉

はね-つるべ [3] 【撥ね釣瓶】

柱で支えた横木の一端に石を付け,他端に取り付けた釣瓶を石の重みではね上げ,井戸水を汲み上げるもの。ふりつるべ。桔槹(ケツコウ)。

はね-とば・す【撥ね飛ばす】🔗⭐🔉

はね-とば・す [4][0] 【撥ね飛ばす】 (動サ五[四])

はじき飛ばす。勢いよく障害を排除する。「自動車が歩行者を―・す」「気力で―・す」

[可能] はねとばせる

はね-に【撥ね荷・刎ね荷】🔗⭐🔉

はね-に [0] 【撥ね荷・刎ね荷】

「打ち荷」に同じ。

はね-の・ける【撥ね除ける】🔗⭐🔉

はね-の・ける [4][0] 【撥ね除ける】 (動カ下一)[文]カ下二 はねの・く

(1)跳ね飛ばすようにしてどける。押しのける。「ふとんを―・ける」

(2)除外する。はねる。「不良品を―・ける」「近所の茶飲にさへ―・けられても/浮世草子・諸道聴耳世間猿」

はね-ばし【撥ね箸】🔗⭐🔉

はね-ばし [3] 【撥ね箸】

食事のとき,嫌いなものを箸でのけること。

はね-ぼり【撥ね彫(り)】🔗⭐🔉

はね-ぼり [0] 【撥ね彫(り)】

「撥鏤(バチル)」に同じ。

はね-もの【撥ね物】🔗⭐🔉

はね-もの [2] 【撥ね物】

器物などで,出来が悪いために規格外品として取り除かれたもの。

は・ねる【撥ねる】🔗⭐🔉

は・ねる [2] 【撥ねる】 (動ナ下一)[文]ナ下二 は・ぬ

〔「跳ねる」と同源〕

(1)ぶつかってはじきとばす。はねとばす。「車に―・ねられる」「車が泥水を―・ねる」

(2)基準に合わないものを除き去る。「面接で―・ねられた」「悪者の子ぢや故に―・ね出されてをるであろ/浄瑠璃・千本桜」

(3)人の取り分の一部を自分のものにする。「上前を―・ねる」「一文―・ねて六文にして/浄瑠璃・丹波与作(中)」

(4)拒絶する。はねつける。「口説(クド)いたら,体(テイ)よく―・ねられた/執着(秋江)」

(5)先端を上に向ける。「毛先を上に―・ねる」「漕ぎ来る船沖つかいいたくな―・ねそ/万葉 153」

(6)文字を書くとき,字画の最後を勢いよく上方に上げる。「『干』のたての棒は―・ねない」

(7)仮名「ん」で書く音に発音する。「―・ねる音(=撥音)」

はねのける【撥ね除ける】(和英)🔗⭐🔉

はねのける【撥ね除ける】

push[thrust]aside.

はねる【撥ねる】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「撥」で始まるの検索結果。