複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (97)

え【方】ヘ🔗⭐🔉

え【方】ヘ

〔接尾〕

「その方」「その向き」の意を表す。「ゆく―」「しり―」「いにし―」

かた【方】🔗⭐🔉

かた【方】

①方位。方角。方向。方面。竹取物語「唐の―に向かひて伏し拝み給ふ」

②所。場所。蜻蛉日記中「いかで涼しき―もやあると」

③手段。方法。源氏物語若紫「ともかうも、ただいまは聞えむ―なし」。「無念やる―ない」

④(動詞連用形に付いて)しよう。しぶり。方法。また、すること。「話し―」「撃ち―止め」

⑤仲間。組。源氏物語賢木「左右にこまどりに、―分かせ給へり」。「東―」「母―」「味―」

⑥それに関係する人。それをする人。かかり。「寺―」「囃子はやし―」

⑦頃。時分。伊勢物語「神無月のつごもり―」「暮れ―」

⑧(貴人を、その居所の方向で間接的にさしたことから)人を、敬意をもっていう語。「あの―」

⑨住んでいる所。身を寄せている家。「何某―」

⇒方明く

⇒方塞がる

がた【方】🔗⭐🔉

がた【方】

〔接尾〕

①敬意を含んで複数を示す。「先生―」

②その仲間・所属であることを示す。「幕府―」

③おおよそのところの意を示す。「三割―高い」「夜明け―」

かた‐うど【方人】🔗⭐🔉

かた‐うど【方人】

(カタビトの音便)

①歌合せなどで、両方に分かれて対する一方の組の人。枕草子143「なぞなぞ合せしける、―にはあらで、さやうのことにりやうりやうじかりけるが」

②ひいきする者。味方。仲間。平家物語4「さだめて源氏の―をぞせんずらん」

かた‐がき【方書き】🔗⭐🔉

かた‐がき【方書き】

下宿や同居している人が、止宿先の住所に書き加える「…方」という語。

かた‐がた【方方】🔗⭐🔉

かた‐がた【方方】

[一]〔名〕

①「人々」の敬意を含んだ言い方。「こちらの―にはこれを差し上げます」

②あちらこちら。ほうぼう。

[二]〔代〕

(二人称複数)おのおのがた。あなたがた。

かた‐がた【旁】🔗⭐🔉

かた‐がた【旁】

[一]〔副〕

(「方方」とも書く)

①あれこれ。いろいろ。なにやかやと。源氏物語紅葉賀「恐ろしうも、忝くも、嬉しくも、哀れにも、―移ろふ心ちして」

②いずれにしても。どのみち。平家物語2「―恐れ有るべし」

[二]〔接続〕

ついでに。併せて。かねて。かつ。「―お願い申しあげます」

[三]〔接尾〕

…を兼ねて。がてら。「買物―散歩をする」

⇒かたがた‐もって【旁以て】

かた‐たがい【方違い】‥タガヒ🔗⭐🔉

かた‐たがい【方違い】‥タガヒ

⇒かたたがえ

かた‐たが・う【方違ふ】‥タガフ🔗⭐🔉

かた‐たが・う【方違ふ】‥タガフ

〔自下二〕

かたたがえをする。源氏物語帚木「いづくに―・へむ」

かた‐たがえ【方違え】‥タガヘ🔗⭐🔉

かた‐たがえ【方違え】‥タガヘ

陰陽道おんようどうの俗信。他出する時、天一神なかがみのいるという方角に当たる場合はこれを避けて、前夜、吉方えほうの家に一泊して方角をかえて行くこと。方違い。枕草子25「―に行きたるに、あるじせぬ所」

⇒かたたがえ‐どころ【方違え所】

かたたがえ‐どころ【方違え所】‥タガヘ‥🔗⭐🔉

かたたがえ‐どころ【方違え所】‥タガヘ‥

方違えに行く家。源氏物語帚木「忍び忍びのおん―はあまたありぬべけれど」

⇒かた‐たがえ【方違え】

かた‐ど・る【方取る】🔗⭐🔉

かた‐ど・る【方取る】

〔自四〕

その方にばかり心が向く。栄華物語疑「学問に―・れるをば」

かた‐ひき【片引き・方引き】🔗⭐🔉

かた‐ひき【片引き・方引き】

(→)「かたびいき」に同じ。

かた‐ひ・く【片引く・方引く】🔗⭐🔉

かた‐ひ・く【片引く・方引く】

〔他四〕

一方だけをひいきにする。えこひいきをする。枕草子135「け近き人思ひ―・き、ほめ」

○方塞がるかたふさがる🔗⭐🔉

○方塞がるかたふさがる

陰陽道で、その方位がふさがりとなる。

⇒かた【方】

かた‐ふたがり【方塞がり】

陰陽道おんようどうで、天一神なかがみや大将軍たいしょうぐんなどのいる方角を凶として忌むこと。かたふたぎ。かたふさがり。後撰和歌集恋「―とて男の来ざりければ」→かたたがえ

かた‐ふたぎ【方塞ぎ】

(→)「かたふたがり」に同じ。

かたふた‐ばしら【片蓋柱】

壁に付けた長方形断面の装飾的な柱。片蓋。

かた‐ふち【片淵】

川の片方の岸が深くなって淵となっている所。神代紀下「石川―」

かた‐ぶつ【堅物】

きまじめで、融通のきかない人。

かた‐ぶとり【固太り】

太っているが筋肉が固くしまっていること。また、そういう人。

かた‐ぶとん【肩蒲団】

寝るとき防寒のために肩にあてる細長く小さい蒲団。〈[季]冬〉

かた‐ふね【片船】

①漁業や航海で連れの舟どうしをいう。類船。友船。僚船。

②瓜などを竪たてに二つ割りにしたその片方。好色五人女2「奈良漬瓜を―蓮の葉に包みて」

かた‐ぶり【偏降】

雨ふりばかりが続くこと。↔偏照かたでり

かた‐へら【傍片】

一対のものの一方。かたほう。

かた‐べり【片減り】

対になった物の一方だけ、あるいはある物の片側だけが特に磨り減ること。

がた‐べり【がた減り】

急激に減ること。激減。「売上げが―になる」

かた‐へん【方偏】

漢字の偏の一つ。「旅」「旗」などの偏の「方」の称。

かた‐へん【片偏】

漢字の偏の一つ。「版」「牌」などの偏の「片」の称。

かた‐へんど【片辺土】

かたいなか。かたほとり。狂言、宗論「愚僧は都と申してもつうと―の者で御座る」

かた‐ほ【偏・片秀】

不十分。不完全。源氏物語夕顔「―なるをだに、乳母やうの思ふべき人は、あさましう、まほにみなすものを」↔真秀まほ

かた‐ほ【片帆】

①片方の帆。

②横風をはらませるため、船の帆を一方に傾けてあげること。夫木和歌抄26「―にかくる風の涼しさ」↔真帆まほ。

③真帆に添えて張る狭い帆。

かた‐ほ【片頬】

一方の頬。かたほお。

かた‐ほう【片方】‥ハウ

対をなすものの一方。片一方。「―の手袋」↔両方

かた‐ぼう【片棒】‥バウ

駕籠かごをかつぐ時の先肩か後肩かの一方。

⇒片棒を担ぐ

かた‐ぼうえき【片貿易】

相手方に対する貿易が輸出または輸入にかたよること。

かた‐ふたがり【方塞がり】🔗⭐🔉

かた‐ふたがり【方塞がり】

陰陽道おんようどうで、天一神なかがみや大将軍たいしょうぐんなどのいる方角を凶として忌むこと。かたふたぎ。かたふさがり。後撰和歌集恋「―とて男の来ざりければ」→かたたがえ

かた‐ふたぎ【方塞ぎ】🔗⭐🔉

かた‐ふたぎ【方塞ぎ】

(→)「かたふたがり」に同じ。

かた‐や【方屋・片屋・形屋】🔗⭐🔉

かた‐や【方屋・片屋・形屋】

①相撲や競馬などの時、左右・東西に分けた競技者の控える所。今昔物語集28「埒より東の左の―の西のそばに立てて御覧じけり」

②相撲場の四本柱しほんばしらの内。土俵場。〈日葡辞書〉

⇒かたや‐いり【方屋入】

かたや‐いり【方屋入】🔗⭐🔉

かたや‐いり【方屋入】

①力士が土俵場に入ること。

②(→)土俵入どひょういりに同じ。

⇒かた‐や【方屋・片屋・形屋】

かとうど【方人】カタウド🔗⭐🔉

かとうど【方人】カタウド

⇒かたうど

けだ【方・角】🔗⭐🔉

けだ【方・角】

①四角な形。方形。三教指帰「―なる底に円まどかなる蓋ふたを覆うて」

②品行方正であること。律儀であること。滑稽本、戯言浮世瓢箪「独り正しき者は危く至つて―なる時は礙さわるとかや」

さま【様・状・方】🔗⭐🔉

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

はこ‐ぶね【箱船・方舟】🔗⭐🔉

はこ‐ぶね【箱船・方舟】

①長方形の船。

②ノアの方舟。神が悪に満ちた世界を絶滅しようとして洪水を起こした時、ノアが神の恩恵を得て製作し、家族や各動物種一つがいと共に乗って難を避け、アララト山に漂着したという方形の船。(旧約聖書創世記6〜8章)

へ【辺・方】🔗⭐🔉

へ【辺・方】

(ベとも)

①ほとり。あたり。そば。万葉集11「床の―去らず夢いめに見えこそ」

②海辺。うみばた。万葉集17「沖へこぎ―にこぎ見れば」↔沖。

③その方。万葉集7「磯に立ち沖―を見れば」

④そのころ。万葉集6「春―は花咲きををり」

ほう【方】ハウ🔗⭐🔉

ほう【方】ハウ

(四角・医方などの意のときは、歴史的かなづかいホウとする)

➊①向き。かた。狂言、宗論「事の足らうた御方の―へ、われら如き者の斎非時ときひじに呼ばせられて」。浄瑠璃、女殺油地獄「野崎へは―が悪い」。「東の―に煙があがる」

②ある地域。

③ある部面・分野。「酒の―では引けを取らない」

④話題のものをぼかして、その部面であることをいう語。「設計の―をやっている」

⑤並べて幾つか考えられるものの、一つ。「酒より菓子の―がいい」

⑥どちらかといえばこれだという部類をいう語。「勇気のある―だ」

➋①四角。今昔物語集7「―なる石いわを磨きて」↔円。

②四角の1辺の長さ。栄華物語疑「―四町をこめて大垣にして」。日葡辞書「シスンパウノハシラ」

➌①しかた。やりかた。今昔物語集12「何を注しるしにてか時を量らむ。すべき―なし」

②香・薬などの調合法。源氏物語鈴虫「荷葉かようの―をあはせたる名香」。日葡辞書「クスリノホウ」。「日本薬局―」

③医術・陰陽おんようなどの道。今昔物語集31「陰陽の―をさへ極めたりけり」

ほう‐あん【方案】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐あん【方案】ハウ‥

方法についてのかんがえ。

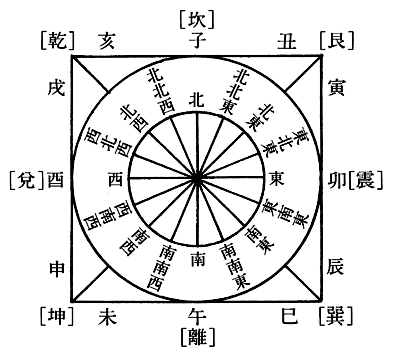

ほう‐い【方位】ハウヰ🔗⭐🔉

ほう‐い【方位】ハウヰ

①ある方向を、基準の方向との関係で表したもの。東西南北の4方を基準とし、さらに8方、16方、32方に細分する。古くは十二支を配して12分し、また、八卦はっけの名目によって8分した。精密には角度を用い、空間の場合は高度を併用して示す。「―を定める」「―を失う」

方位

②方位に陰陽・五行・十干十二支などを配し、その吉凶によって禍福が支配されるとする俗信。恵方えほう・金神こんじん・鬼門きもんなど。「―がいい」

⇒ほうい‐かく【方位角】

⇒ほうい‐じしゃく【方位磁石】

⇒ほうい‐そくていき【方位測定器】

②方位に陰陽・五行・十干十二支などを配し、その吉凶によって禍福が支配されるとする俗信。恵方えほう・金神こんじん・鬼門きもんなど。「―がいい」

⇒ほうい‐かく【方位角】

⇒ほうい‐じしゃく【方位磁石】

⇒ほうい‐そくていき【方位測定器】

②方位に陰陽・五行・十干十二支などを配し、その吉凶によって禍福が支配されるとする俗信。恵方えほう・金神こんじん・鬼門きもんなど。「―がいい」

⇒ほうい‐かく【方位角】

⇒ほうい‐じしゃく【方位磁石】

⇒ほうい‐そくていき【方位測定器】

②方位に陰陽・五行・十干十二支などを配し、その吉凶によって禍福が支配されるとする俗信。恵方えほう・金神こんじん・鬼門きもんなど。「―がいい」

⇒ほうい‐かく【方位角】

⇒ほうい‐じしゃく【方位磁石】

⇒ほうい‐そくていき【方位測定器】

ほうい‐じしゃく【方位磁石】ハウヰ‥🔗⭐🔉

ほうい‐じしゃく【方位磁石】ハウヰ‥

磁針で方位を測る道具。磁石盤。コンパス。

⇒ほう‐い【方位】

ほうい‐そくていき【方位測定器】ハウヰ‥🔗⭐🔉

ほうい‐そくていき【方位測定器】ハウヰ‥

指向性受信アンテナを用い、電波の到来方位を測定する装置。無線方位測定器。方向探知機。

⇒ほう‐い【方位】

ほう‐いみ【方忌】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐いみ【方忌】ハウ‥

⇒かたいみ

ほう‐えん【方円】ハウヱン🔗⭐🔉

ほう‐えん【方円】ハウヱン

正方形と円形。「水は―の器に随う」

ほうえん‐こう【方鉛鉱】ハウ‥クワウ🔗⭐🔉

ほうえん‐こう【方鉛鉱】ハウ‥クワウ

硫化鉛を主成分とする鉱物。等軸晶系に属し、通常、立方体。鉛灰色の金属光沢をもつ。硬度2.5。鉛の重要な原料鉱石。

方鉛鉱

撮影:松原 聰

ほう‐おん【方音】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐おん【方音】ハウ‥

地方の発音。方言における発音。

ほう‐がい【方外】ハウグワイ🔗⭐🔉

ほう‐がい【方外】ハウグワイ

①人の守るべきおきてからはずれていること。

②世を捨てること。また、僧侶・医師・画工など、昔は世捨人と見なされた者の境遇。懐風藻「僧は既に―の士、何ぞ煩はしく宴宮に入らむ」

③国のそと。外国。

⇒ほうがい‐の‐とも【方外の友】

ほうかい‐せき【方解石】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうかい‐せき【方解石】ハウ‥

(calcite)炭酸カルシウムの鉱物。三方晶系の菱面体結晶。犬歯のように尖った形または六角板に似た形の結晶。純粋なものは無色透明でガラス光沢を有し、劈開へきかい・複屈折が顕著。硬度3。石灰岩の主成分をなす。大理石・鍾乳石などもこれより成る。特に透明なものを氷州石ひょうしゅうせきという。ほうげしゃく。

方解石

撮影:松原 聰

ほうがい‐の‐とも【方外の友】ハウグワイ‥🔗⭐🔉

ほうがい‐の‐とも【方外の友】ハウグワイ‥

世間での普通のつきあいを超えた親友。

⇒ほう‐がい【方外】

ほう‐がき【方書き】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐がき【方書き】ハウ‥

①方法の書いてある書き物。

②処方箋。

ほう‐がく【方角】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐がく【方角】ハウ‥

①方位。好色一代女5「長町の西かは、ひがし北南その―に奉公せし蓮葉女」。「―が悪い」

②方向。また、方針。「別の―から考えなおす」「―を失う」

③手段。方法。「―が立たない」

⇒ほうがく‐ちがい【方角違い】

⇒ほうがく‐びけし【方角火消】

⇒ほうがく‐み【方角見】

ほうかくきく‐ししん‐きょう【方格規矩四神鏡】ハウ‥キヤウ🔗⭐🔉

ほうかくきく‐ししん‐きょう【方格規矩四神鏡】ハウ‥キヤウ

漢鏡の一種。十二支の文字を配した方格(方形の区画)が中央にあり、その外に四神その他の霊獣の図像をおく。弥生・古墳時代に中国製の搬入品とそれを模した仿製ぼうせい鏡とがある。

方格規矩四神鏡

ほうがく‐ちがい【方角違い】ハウ‥チガヒ🔗⭐🔉

ほうがく‐ちがい【方角違い】ハウ‥チガヒ

①目的とはちがった方角。

②見当ちがい。

⇒ほう‐がく【方角】

ほうがく‐びけし【方角火消】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうがく‐びけし【方角火消】ハウ‥

明暦の大火(1657年)直後、幕府が大名12家に命じて火事の江戸城への延焼を防ぐため消防を分担させたもの。大名火消の一つ。

⇒ほう‐がく【方角】

ほうがく‐み【方角見】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうがく‐み【方角見】ハウ‥

磁石じしゃく盤の異称。好色二代男「才覚なる男懐中せし―を取出し、此の剣先の振る方へ御趣向と申す」

⇒ほう‐がく【方角】

ほうがん‐し【方眼紙】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうがん‐し【方眼紙】ハウ‥

一定の距離を置いて直角に交わる多数の縦線・横線を引き、多数の方形を描いた紙。土木・機械・建築などの見取図用、数学・統計用。セクション‐ペーパー。

ほう‐ぎ【方技】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ぎ【方技】ハウ‥

わざ。術。特に、医術にいう。

ほう‐きょう【方響】ハウキヤウ🔗⭐🔉

ほう‐きょう【方響】ハウキヤウ

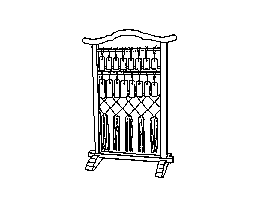

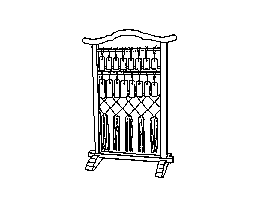

東アジアの打楽器。上下2段の木枠に長方形の鉄板または銅板を各段8枚ずつ懸け、2本の桴ばちで打って鳴らす。中国唐代に初めて作られ、日本では主として唐楽に用いられた。方磬ほうけい。

方響

ほう‐きょう【方鏡】ハウキヤウ🔗⭐🔉

ほう‐きょう【方鏡】ハウキヤウ

正方形または長方形の鏡。

ほうぎょう‐づくり【方形造】ハウギヤウ‥🔗⭐🔉

ほうぎょう‐づくり【方形造】ハウギヤウ‥

(「宝形造」とも書く)屋根の一形式。隅棟すみむねが屋根中央に集まるものをいう。地方によっては大棟のある寄棟造を指すこともある。

方形造

ほう‐きん【方金】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐きん【方金】ハウ‥

方形の金貨。すなわち一分金・二分金・一朱金・二朱金などをいう。

ほう‐ぐみ【方組】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ぐみ【方組】ハウ‥

薬の調合法。処方。また、処方箋。西鶴諸国ばなし「西大寺の豊心丹の―を細字にて書きつけ」

ほう‐けい【方形】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐けい【方形】ハウ‥

四角形。特に、正方形。「―の地所」

⇒ほうけい‐しゅうこう‐ぼ【方形周溝墓】

ほう‐けい【方計】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐けい【方計】ハウ‥

はかりごと。てだて。方略。

ほうけい‐しゅうこう‐ぼ【方形周溝墓】ハウ‥シウ‥🔗⭐🔉

ほうけい‐しゅうこう‐ぼ【方形周溝墓】ハウ‥シウ‥

弥生時代・古墳時代初期に見られる墓。墓域を幅1メートル前後の溝で方形に区画し、低い墳丘を持つ。中に1基から数基の墓壙ぼこうの残るものがある。集団墓地を構成するものが多い。

⇒ほう‐けい【方形】

ほう‐げん【方言】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐げん【方言】ハウ‥

①(dialect)

㋐一つの言語において、使用される地域の違いが生み出す音韻・語彙・文法的な相違。また、そのような相違に基づく同一言語の下位区分。地理的方言。「東北―」「沖縄―」

㋑共通語に対して、ある地方だけで使用される語。俚言りげん。

㋒社会的身分・職業・年齢・性別などの要因が生み出す音韻・語彙・文法的な特徴。また、そのような特徴によって区分された同一言語の変種。社会的方言。

②「揚子ようし方言」の略称。

⇒ほうげん‐くかく‐ろん【方言区画論】

⇒ほうげん‐しゅうけん‐ろん【方言周圏論】

ほうげん‐くかく‐ろん【方言区画論】ハウ‥クワク‥🔗⭐🔉

ほうげん‐くかく‐ろん【方言区画論】ハウ‥クワク‥

方言の差をもとに地域を区分する研究法。1927年に東条操の提唱したのが最初で、本土・沖縄に2大別し、本土は東北・関東・中部を含む東部方言、北陸・近畿から西の西部方言、九州方言の3地域に分ける。

⇒ほう‐げん【方言】

ほうげん‐しゅうけん‐ろん【方言周圏論】ハウ‥シウ‥🔗⭐🔉

ほうげん‐しゅうけん‐ろん【方言周圏論】ハウ‥シウ‥

方言分布の原因を文化の中心から時間に応じて波紋状に広がる事象に認めた理論。柳田国男が「蝸牛考かぎゅうこう」でかたつむりの方言調査をもとに提唱。

⇒ほう‐げん【方言】

ほう‐こう【方向】ハウカウ🔗⭐🔉

ほう‐こう【方向】ハウカウ

①むき。方角。

②進むべき路。方針。

⇒ほうこう‐おんち【方向音痴】

⇒ほうこう‐かく【方向角】

⇒ほうこう‐けいすう【方向係数】

⇒ほうこう‐だ【方向舵】

⇒ほうこう‐たんち‐き【方向探知器】

⇒ほうこう‐づけ【方向付け】

⇒ほうこう‐てんかん【方向転換】

⇒ほうこう‐よげん【方向余弦】

ほうこう‐おんち【方向音痴】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐おんち【方向音痴】ハウカウ‥

地理や方向についての感覚が劣っていて、道をまちがえやすい人を、正しい音程の分からない人にたとえた語。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐かく【方向角】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐かく【方向角】ハウカウ‥

座標平面上の縦軸を基準とし、そこからある直線まで右回りに測った角。三角測量・トラバース測量で用いる。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐けいすう【方向係数】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐けいすう【方向係数】ハウカウ‥

平面解析幾何学で、直線の方向を示す係数。直線の方程式y=ax+bにおけるaのこと。直線がx軸となす角の正接(タンジェント)の値に相当。傾き。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐じ【方広寺】ハウクワウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐じ【方広寺】ハウクワウ‥

①京都市東山区にある天台宗の寺。1586年(天正14)豊臣秀吉の発願によって着工。開山は古渓。6丈の木像大仏を安置した大仏殿があったが、焼失。秀頼が鋳造した梵鐘の銘に「国家安康」の文字があったことが、徳川家康によって大坂冬の陣の口実とされた。大仏殿。

②静岡県浜松市にある臨済宗方広寺派の大本山。俗称は半僧坊。1384年(至徳1)創建。開山は無文元選。徳川家の祈願所となり、1903年(明治36)南禅寺派から分派独立。

ほう‐こうじゅ【方孝孺】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほう‐こうじゅ【方孝孺】ハウカウ‥

明初の儒者。字は希直・希古。号は正学・遜志。浙江寧海の人。恵帝の侍講。燕王棣てい(後の成祖)に攻められて恵帝は自焚、孝孺も捕らえられ、服従を迫られたが、「燕賊簒位」と大書し、処刑。著「遜志斎集」「方正学先生集」など。(1357〜1402)

ほうこう‐だ【方向舵】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐だ【方向舵】ハウカウ‥

飛行機の垂直尾翼の後縁を上下軸のまわりに回転するようにしたもので、機体を上下軸まわりに回転させる装置。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐たんち‐き【方向探知器】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐たんち‐き【方向探知器】ハウカウ‥

(→)方位測定器に同じ。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐づけ【方向付け】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐づけ【方向付け】ハウカウ‥

ある方向に進むように決めること。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐てんかん【方向転換】ハウカウ‥クワン🔗⭐🔉

ほうこう‐てんかん【方向転換】ハウカウ‥クワン

①向きをかえること。

②方針をかえること。転向。

⇒ほう‐こう【方向】

ほうこう‐よげん【方向余弦】ハウカウ‥🔗⭐🔉

ほうこう‐よげん【方向余弦】ハウカウ‥

解析幾何学で、直線の方向を示す量。平面および空間内の直線が各座標軸となす角の余弦(コサイン)で表す。

⇒ほう‐こう【方向】

ほう‐こつ【方骨】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐こつ【方骨】ハウ‥

頭蓋骨の一つで、下顎を支持する小骨。哺乳類では耳の内部に移って砧骨きぬたこつに変化。

ほう‐こん【方今】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐こん【方今】ハウ‥

ちょうど今。ただ今。現今。目下。

ほう‐ざい【方剤】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐ざい【方剤】ハウ‥

薬を調合すること。また、その方法。その薬。

ほう‐さく【方策】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐さく【方策】ハウ‥

①(「方」は木の板、「策」は竹簡。昔、中国で紙のかわりに使用したもの)文書。記録。

②はかりごと。てだて。策略。「―を立てる」

ほう‐し【方士】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐し【方士】ハウ‥

(ホウジとも)神仙の術すなわち方術を行う人。道士。今昔物語集10「―と云ふは蓬莱に行く人を云ふなり」

ほう‐しき【方式】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐しき【方式】ハウ‥

一定の形式または手続。「所定の―に従う」

ほう‐じゅつ【方術】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐じゅつ【方術】ハウ‥

①てだて。方法。

②わざ。方技。

③神仙の術。推古紀「天文地理の書、并せて遁甲どんこう―の書を貢たてまつる」

ほう‐しょ【方所・方処】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐しょ【方所・方処】ハウ‥

方角と場所。ところ。場所。

ほう‐じょう【方丈】ハウヂヤウ🔗⭐🔉

ほう‐じょう【方丈】ハウヂヤウ

①1丈四方。畳たたみ四畳半のひろさの部屋。方丈記「広さはわづかに―」

②(天竺の維摩居士の居室が方1丈であったという故事から)禅宗などの寺院建築で、長老・住持の居所。本堂・客殿を兼ねる。転じて、住持。住職。また、師への敬称としても用いる。「―さん」

③三神山の一つ。神仙の住むという、東方絶海の中央にある島。方壺。懐風藻「此れの地ところは即ち―」

ほうじょうき【方丈記】ハウヂヤウ‥🔗⭐🔉

ほうじょうき【方丈記】ハウヂヤウ‥

鎌倉初期の随筆。鴨長明著。1巻。1212年(建暦2)成る。仏教的無常観を基調に種々実例を挙げて人生の無常を述べ、ついに隠遁して日野山の方丈の庵に閑居するさまを記す。簡潔・清新な和漢混淆こんこう文の先駆。略本がある。

→文献資料[方丈記]

ほう‐しん【方針】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐しん【方針】ハウ‥

①方位を指し示す磁石の針。磁針。

②進んで行く方向。目ざす方向。進むべき路。「―を立てる」「施政―演説」

ほう‐じん【方陣】ハウヂン🔗⭐🔉

ほう‐じん【方陣】ハウヂン

①兵士を方形に配列する陣立て。方形の陣。

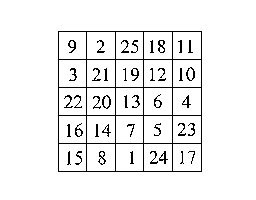

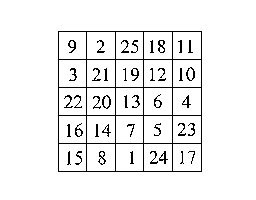

②縦横いずれの行の数字もそれぞれの和が等しくなるように並べたもの。魔方陣。→ラテン方陣

ほう‐すい【方錐】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐すい【方錐】ハウ‥

①四目錐よつめぎり。

②底面が正方形である角錐。方錐形。

ほう‐すう【方数】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐すう【方数】ハウ‥

ある数を2乗した数。平方数。

○方図がないほうずがない🔗⭐🔉

○方図がないほうずがない

限りがない。際限がない。また、とんでもない。

⇒ほう‐ず【方図・方頭】

ぼうず‐かむろ【坊主禿】バウ‥

江戸時代、遊郭で、頭を剃った幼いかむろ。

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼうず‐がり【坊主刈り】バウ‥

坊主のように頭髪全体を短く刈ること。また、その髪。

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼうず‐くさ・い【坊主臭い】バウ‥

〔形〕[文]坊主くさ・し(ク)

坊主らしい。抹香くさい。法師くさし。好色一代女2「なほ白小袖の―・きも身に添ふ移り香の」

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼうず‐こ【坊主子】バウ‥

子供の髪を剃った頭。また、その子供。

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼうず‐ころし【坊主殺し】バウ‥

坊主相手の私娼または若衆。好色一代男2「中寺町・小橋おばしの―」

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼう‐ずし【棒鮨】バウ‥

細長い木箱に材料を詰めて作る押し鮨。

ほう‐すん【方寸】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐すん【方寸】ハウ‥

①1寸四方。転じて、ごくせまい所。「―の地」

②こころ。心中。胸中。奥の細道「江山水陸の風光数を尽して、今象潟きさがたに―を責む」

ほうすん【方寸】ハウ‥(雑誌名)🔗⭐🔉

ほうすん【方寸】ハウ‥

美術・文芸雑誌。1907年(明治40)5月、山本鼎・石井柏亭・森田恒友により同人誌として発刊。自画・自刻の創作版画を載せ、坂本繁二郎・小杉放庵らも加わり、北原白秋・木下杢太郎らも寄稿。11年7月終刊。

ほう‐せい【方正】ハウ‥🔗⭐🔉

ほう‐せい【方正】ハウ‥

きちんとして正しいこと。端正。「品行―」

ほうせん‐ちゅう【方尖柱】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうせん‐ちゅう【方尖柱】ハウ‥

(→)オベリスクに同じ。

ほう‐づえ【方杖】ハウヅヱ🔗⭐🔉

ほう‐づえ【方杖】ハウヅヱ

〔建〕(→)頬杖ほおづえ2に同じ。

ほう‐ぼう【方方】ハウバウ🔗⭐🔉

ほう‐ぼう【方方】ハウバウ

①あちらこちら。諸方。諸所。「―を捜す」「―旅行する」

②さんざん。今昔物語集26「―さる堪へ難き目を見て命を生きたる」

⇒ほうぼう・す【方方す】

ほうぼう・す【方方す】ハウバウ‥🔗⭐🔉

ほうぼう・す【方方す】ハウバウ‥

〔自サ変〕

あちこち出歩く。狂言、蚊相撲「此の中のやうに―・すればそち一人では使ひ足らぬによつて」

⇒ほう‐ぼう【方方】

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ🔗⭐🔉

ほお‐づえ【頬杖】ホホヅヱ

①ひじを立てて手のひらで頬を支えること。つらづえ。かおづえ。日葡辞書「ホウヅエヲツク」

②〔建〕(「方杖ほうづえ」とも)

㋐庇ひさし・小屋組・梁を柱で受ける時、柱と陸梁ろくばりとの中間同士を斜めに結んで構造を堅固にする短い材。すじかい。

㋑(→)枝束えだづかに同じ。

み‐ざかり【真盛・方】🔗⭐🔉

み‐ざかり【真盛・方】

ちょうどさかりであること。まさかり。まっさいちゅう。大唐西域記長寛点「伽藍の門楼に煙焔方ミサカリに熾もゆ」

《方部》🔗⭐🔉

《方部》

(かたへん)

「旗」「旅」などの偏としての「方」は「 」の一部分で、「方」とは別。「

」の一部分で、「方」とは別。「 」は、棒につけた吹き流しの象形で、はた・のぼりの意を表す。

」は、棒につけた吹き流しの象形で、はた・のぼりの意を表す。

」の一部分で、「方」とは別。「

」の一部分で、「方」とは別。「 」は、棒につけた吹き流しの象形で、はた・のぼりの意を表す。

」は、棒につけた吹き流しの象形で、はた・のぼりの意を表す。

[漢]方🔗⭐🔉

方 字形

筆順

筆順

〔方部0画/4画/教育/4293・4A7D〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かた・あたる・まさに (名)みち・まさ

[意味]

①ある向き。かた。

㋐話し手・起点の位置からのむき。「遠くの方」「成績は上の方だ」「方位・方向・四方・下方・快方」

㋑ある部面。分野。「営業の方を担当する」

㋒並列されるものの中の一つ。「兄より弟の方ができが良い」

②ある地域(の土地)。「地方・方言」

③四角(い)。「方円・方丈・平方・正方形・直方体・前方後円墳」

④(かどがあって)きちんとしている。「方正」

⑤ふみ行うべき道。てだて。やりかた。(技)術。「方法・方便・処方・漢方」

⑥まさに。ちょうど今。あたる。「民今方まさに殆あやうし」〔詩経〕「方今」

[解字]

解字

〔方部0画/4画/教育/4293・4A7D〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かた・あたる・まさに (名)みち・まさ

[意味]

①ある向き。かた。

㋐話し手・起点の位置からのむき。「遠くの方」「成績は上の方だ」「方位・方向・四方・下方・快方」

㋑ある部面。分野。「営業の方を担当する」

㋒並列されるものの中の一つ。「兄より弟の方ができが良い」

②ある地域(の土地)。「地方・方言」

③四角(い)。「方円・方丈・平方・正方形・直方体・前方後円墳」

④(かどがあって)きちんとしている。「方正」

⑤ふみ行うべき道。てだて。やりかた。(技)術。「方法・方便・処方・漢方」

⑥まさに。ちょうど今。あたる。「民今方まさに殆あやうし」〔詩経〕「方今」

[解字]

解字 象形。左右に柄の張り出したすきの形を描いたもの。左右に直線状に伸びる意から転じて、方向、かたわら、の意。

[下ツキ

一方・医方・盂方水方・恵方・遠方・快方・下方・漢方・貴方・局方・公方・後方・古方・十方・四方・上方・処方・西方・先方・前方・双方・大方・他方・地方・当方・途方・内方・八方・秘方・百方・複方・平方・薬方・有方・蘭方・立方・両方・六方

[難読]

方人かたうど・方舟はこぶね

象形。左右に柄の張り出したすきの形を描いたもの。左右に直線状に伸びる意から転じて、方向、かたわら、の意。

[下ツキ

一方・医方・盂方水方・恵方・遠方・快方・下方・漢方・貴方・局方・公方・後方・古方・十方・四方・上方・処方・西方・先方・前方・双方・大方・他方・地方・当方・途方・内方・八方・秘方・百方・複方・平方・薬方・有方・蘭方・立方・両方・六方

[難読]

方人かたうど・方舟はこぶね

筆順

筆順

〔方部0画/4画/教育/4293・4A7D〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かた・あたる・まさに (名)みち・まさ

[意味]

①ある向き。かた。

㋐話し手・起点の位置からのむき。「遠くの方」「成績は上の方だ」「方位・方向・四方・下方・快方」

㋑ある部面。分野。「営業の方を担当する」

㋒並列されるものの中の一つ。「兄より弟の方ができが良い」

②ある地域(の土地)。「地方・方言」

③四角(い)。「方円・方丈・平方・正方形・直方体・前方後円墳」

④(かどがあって)きちんとしている。「方正」

⑤ふみ行うべき道。てだて。やりかた。(技)術。「方法・方便・処方・漢方」

⑥まさに。ちょうど今。あたる。「民今方まさに殆あやうし」〔詩経〕「方今」

[解字]

解字

〔方部0画/4画/教育/4293・4A7D〕

〔音〕ホウ〈ハウ〉(呉)(漢)

〔訓〕かた・あたる・まさに (名)みち・まさ

[意味]

①ある向き。かた。

㋐話し手・起点の位置からのむき。「遠くの方」「成績は上の方だ」「方位・方向・四方・下方・快方」

㋑ある部面。分野。「営業の方を担当する」

㋒並列されるものの中の一つ。「兄より弟の方ができが良い」

②ある地域(の土地)。「地方・方言」

③四角(い)。「方円・方丈・平方・正方形・直方体・前方後円墳」

④(かどがあって)きちんとしている。「方正」

⑤ふみ行うべき道。てだて。やりかた。(技)術。「方法・方便・処方・漢方」

⑥まさに。ちょうど今。あたる。「民今方まさに殆あやうし」〔詩経〕「方今」

[解字]

解字 象形。左右に柄の張り出したすきの形を描いたもの。左右に直線状に伸びる意から転じて、方向、かたわら、の意。

[下ツキ

一方・医方・盂方水方・恵方・遠方・快方・下方・漢方・貴方・局方・公方・後方・古方・十方・四方・上方・処方・西方・先方・前方・双方・大方・他方・地方・当方・途方・内方・八方・秘方・百方・複方・平方・薬方・有方・蘭方・立方・両方・六方

[難読]

方人かたうど・方舟はこぶね

象形。左右に柄の張り出したすきの形を描いたもの。左右に直線状に伸びる意から転じて、方向、かたわら、の意。

[下ツキ

一方・医方・盂方水方・恵方・遠方・快方・下方・漢方・貴方・局方・公方・後方・古方・十方・四方・上方・処方・西方・先方・前方・双方・大方・他方・地方・当方・途方・内方・八方・秘方・百方・複方・平方・薬方・有方・蘭方・立方・両方・六方

[難読]

方人かたうど・方舟はこぶね

大辞林の検索結果 (100)

え【方】🔗⭐🔉

え ヘ 【方】 (接尾)

〔名詞「へ(辺・方)」から〕

名詞,または動詞(ときに一部の助動詞)の連体形に付いて,場所・方向・時間を漠然と示す。…のあたり。…の方(ホウ)。ころ。「しり―」「ゆく―」「いにし―」

かた【方】🔗⭐🔉

かた 【方】

■一■ [2] (名)

(1)方向。方位。「東の―,三〇里」「職(シキ)の御曹司を―悪(ア)しとて/枕草子 161」

(2)〔「北の方」のように,貴人を呼ぶのに居所の方角を用いたところから〕

人を敬っていう語。「あの―は,よい―です」「男の―」

(3)ところ。場所。「道なき―」「黒羽の館代浄坊寺なにがしの―におとづる/奥の細道」

(4)(多く下に打ち消しの語を伴って)手段。方法。「憤懣やる―なし」「言はむ―なく,むくつけげなる物来て/竹取」

(5)頃。時分。「来(コ)し―行く末」「この世を去らんとする時にこそ,はじめて過ぎぬる―の誤れる事は知らるなれ/徒然 49」

(6)二つに分かれたものの一方。仲間。組。「左・右と―わかたせ給ふ/源氏(絵合)」

(7)味方。多く「方をす」の形で用いる。「娘,夫の―をして/狂言・水引聟(天正本)」

(8)物事の分野。方面。あたり。「宮仕への―にも立ち馴れ/更級」「なつかしうなまめきたる―は/大鏡(昔物語)」

■二■ (接尾)

(1)動詞の連用形に付いて,そのことを行う方法または,そのありさまの意を表す。様(ヨウ)。「作り―」「 話し―」「痛み―」

(2)人名に付いて,寄宿している場所を表す。ところ。「山田―」

(3)「お」を冠した数を表す語に付いて,その数の人を尊敬していうのに用いる。「おふた―」「お三(サン)―」

(4)〔「がた」とも〕

数量や時を表す名詞に付いて,それくらい・そのころであることを表す。「五割―高い」「暮れ―」「朝―」

(5)〔「がた」とも〕

動詞の連用形や名詞に付く。(ア)必ず相手があると予想される場合の,一方の側を表す。側(ガワ)。「父―」「母―」「売り―」「買い―」「敵―」(イ)ある組織内でその方面に関係する人を表す。係。担当。「囃子(ハヤシ)―」「衣装―」「道具―」(ウ)それをすることを表す。「撃ち―やめ」「依頼―お願いします」

→がた(方)

かた=が付・く🔗⭐🔉

――が付・く

〔「片が付く」とも表記〕

物事の処理が終わる。物事のけりがつく。決着がつく。

かた=違(タガ)・う🔗⭐🔉

――違(タガ)・う

方違(カタタガ)えをする。「大殿へは―・へむとて渡り給ひにけるを/源氏(夕霧)」

かた=塞(フタ)が・る🔗⭐🔉

――塞(フタ)が・る

方塞がりになる。「―・りけれど/大和 8」

かた=を付・ける🔗⭐🔉

――を付・ける

〔「片を付ける」とも表記〕

物事をきちんと処理する。けりをつける。決着をつける。「長年の争いに―・ける」「金で―・ける」

がた【方】🔗⭐🔉

がた 【方】 (接尾)

(1)人を表す名詞に付いて,その複数の人を尊敬していうのに用いる。「あなた―」「先生―」「御婦人―」

(2)「かた(方){■二■(4)(5)}」に同じ。

かた-いみ【方忌み】🔗⭐🔉

かた-いみ [4][0] 【方忌み】

陰陽道(オンヨウドウ)で,ふさがっている方角を忌み避けること。ほういみ。

→方違(カタタガ)え

かた-うど【方人】🔗⭐🔉

かた-うど 【方人】

〔「かたひと」の転〕

(1)「かたひと」に同じ。

(2)味方すること。また,味方の人。仲間。かとうど。「此の国にも平家の―する人ありけり/平家 6」

かた-たがえ【方違え】🔗⭐🔉

かた-たがえ ―タガヘ [3] 【方違え】

陰陽道(オンヨウドウ)の説により平安時代以降行われた風習。外出の際,目的地が禁忌の方角に当たる場合,前夜に別の方角に行って泊まり,方角を変えてから出発したこと。また,作事などが禁忌の方角に当たる場合に,いったん他に宿泊してその忌を他所に移したりした。院政期に最も盛んに行われた。かたいみ。かたたがい。

→方塞(カタフタ)がり

かたたがえ-どころ【方違へ所】🔗⭐🔉

かたたがえ-どころ ―タガヘ― 【方違へ所】

方違えのため泊まる家。「しのびしのびの御―は/源氏(帚木)」

かた-ど・る【方取る】🔗⭐🔉

かた-ど・る 【方取る】 (動ラ四)

(1)一つの方面にのみ心を向ける。「学問に―・るをば/栄花(疑)」

(2)ある物に近づけて置く。「山ヲ―・ツテ陣ヲ取ル/ヘボン(三版)」

かた-ひ・く【片引く・方引く】🔗⭐🔉

かた-ひ・く 【片引く・方引く】 (動カ四)

えこひいきする。「け近き人思ひ―・き/枕草子 135」

かた-ひと【方人】🔗⭐🔉

かた-ひと 【方人】

〔「かたうど」とも〕

歌合わせなどで,左右二組に分けられた人々の一方。「左右の―の書き分けを典侍して方々の頭の曹司に給へり/天徳歌合」

かた-ふたがり【方塞がり】🔗⭐🔉

かた-ふたがり [3] 【方塞がり】

陰陽道(オンヨウドウ)で,ある方角に天一神・太白神がいること。その方角に行くと災いを受ける。

→方違(カタタガ)え

かた-ふたぎ【方塞ぎ】🔗⭐🔉

かた-ふたぎ 【方塞ぎ】

「かたふたがり(方塞)」に同じ。

かた-や【方屋】🔗⭐🔉

かた-や 【方屋】

(1)相撲や競馬などの競技者が,左右・東西に別れて集まっている所。「―の南より馬場に打出たり/今昔 28」

(2)相撲の土俵。[日葡]

かたや-いり【方屋入り】🔗⭐🔉

かたや-いり 【方屋入り】

力士が土俵にのぼること。

けた【方】🔗⭐🔉

けた 【方】 (形動ナリ)

〔「けだ」とも〕

(1)かどがあるさま。四角いさま。「面は―におはしまして/折たく柴の記」

(2)まじめなさま。かたいさま。「独り正しき者は危く至而(イタツテ)―なる時は礙(サワル)とかや/洒落本・戯言浮世瓢箪」

さま【様・方】🔗⭐🔉

さま [2] 【様・方】

■一■ (名)

(1)物事の様子や状態。ありさま。「彼女の寂しげな―」「蝶の群れ飛ぶ―」「―変わり」

(2)すがた。かたち。「この君の十ばかりになり給へる―の,ゆゆしきまでをかしげなるを/源氏(玉鬘)」

(3)やり方。方法。また,形式。「もの言ふ―も知らず/源氏(常夏)」「僧正遍昭は,歌の―はえたれども,まことすくなし/古今(仮名序)」

(4)品格。人柄。「この度はいかでかいなび申さむ。―もよき人におはす/竹取」

■二■ (代)

近世,多く遊里で用いられた。

(1)二人称。親愛の気持ちをもっていう。「大事の物ながら―になに惜しかるべし/浮世草子・一代男 1」

(2)三人称。あのかた。「是はととの手焼きの金槌煎餅,―に進ぜて下さりませ/浄瑠璃・氷の朔日(上)」

■三■ (接尾)

□一□

(1)(ア)人を表す名詞または身分・居所などに付いて,尊敬の意を表す。「中村―」「お母―」「殿―」「仏―」「公方(クボウ)―」(イ)接頭語「お」「ご(御)」を冠した名詞または形容動詞に付いて,丁寧にいう場合に用いる。「御馳走(ゴチソウ)―」「お粗末―」「御苦労(ゴクロウ)―」

(2)現代では普通「ざま」の形をとる。動詞連用形に付く。(ア)…するようすの意を表す。「続け―」「生き―」「起居挙動(タチイフルマイ)から物の言い―まで/浮雲(四迷)」(イ)…する瞬間,…すると同時の意を表す。「すれ違い―」「振り向き―」

□二□

(1)〔後世「ざま」という〕

体言に付いて,方向・方面を表す。「雨が横―に降る」「眉は額―に生ひあがり,鼻は横―なりとも/枕草子 49」「いととく京―に上りければ/古本説話 58」

(2)動詞に付いて,その時,その折の意を表す。「したはれてきにし心の身にしあればかへる―には道も知られず/古今(離別)」

(3)体言またはこれに「お」「ご(御)」を冠した語に付いて,「こと」の意の丁寧語として用いる。「これははばかり―」「御無事なお顔おうれし―や/浄瑠璃・夕霧阿波鳴渡(上)」

はこ-ぶね【箱船・箱舟・方舟】🔗⭐🔉

はこ-ぶね [0][3] 【箱船・箱舟・方舟】

(1)長方形の船。

(2)旧約聖書の「ノアの箱舟」のこと。

へ【辺・方】🔗⭐🔉

べ【辺・方】🔗⭐🔉

べ 【辺・方】 (接尾)

〔名詞「へ(辺・方)」から〕

名詞に付いて,そのあたり,そのそば,そのへん,また,その頃などの意を表す。「海―」「水―」「春―」「夕―」

ほう【方】🔗⭐🔉

ほう ハウ [1] 【方】 (名・形動ナリ)

(1)方角。方向。方位。「南の―へ行く」「私の―を見なさい」

(2)方面。部門。分野。「将来は医学の―に進みます」「スポーツの―は苦手だ」

(3)(ア)対立的に存在するものの一方。がわ。「こちらの―こそお世話になっています」「相手の―から苦情が出た」(イ)二者を取り上げて比較した時の一方。「兄より弟の―が背が高い」「どうせするなら早い―がよい」(ウ)どちらかと言うと,そういう性質のあるもの。たぐい。「彼は親切な―だ」「私は寝つきがよい―だ」

(4)方法。手段。「連絡する―がない」

(5)(ア)正方形の各辺。「―三寸の金印」(イ)四角形。方形。その形であるさま。「亦―なる石を磨きて,其の面に更に経の文を写して/今昔 7」

(6)薬の調合法。処方。「漢―」「薬ノ―/日葡」

〔歴史的仮名遣いは,「はう」とされているが,古くは意味によって区別があり,方角などの意のときは「はう」,四角や処方の意(すなわち(5)(6))のときは「ほう」であるともいわれる〕

ほう-あん【方案】🔗⭐🔉

ほう-あん ハウ― [0] 【方案】

方法についての考え。「第一の―は親子別居の制さ/吾輩は猫である(漱石)」

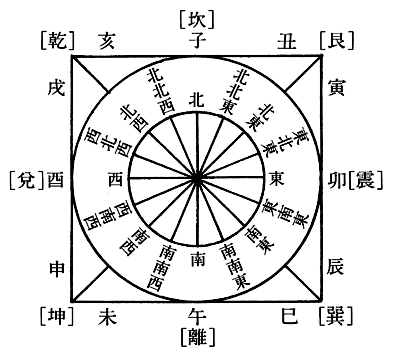

ほう-い【方位】🔗⭐🔉

ほう-い ハウ [1] 【方位】

(1)地平面上のある点における方向が,基準の方向とどのような関係にあるかを表す語。一般に,東西南北の四方向を基準とし,順次八・十六・三十二方向に細分する。三十二方向の場合,北・北微東・北北東・北東微北・北東・北東微東・東北東・東微北・東の順に北微西・北と一巡する。羅針盤はこれによる。測地・天文など精密を必要とする場合は北一五度東・南二八度西のように表す。古くは,東西南北を基準とした一二方向に十二支を配した。北を子(ネ),東を卯(ウ)とし,その間に丑(ウシ)・寅(トラ)を配し,以下順次辰(タツ)・巳(ミ)・午(ウマ)(南)・未(ヒツジ)・申(サル)・酉(トリ)(西)・戌(イヌ)・亥(イ)・子(ネ)と一巡する。また,東西南北とその中間との八方向に周易による八卦(ハツケ)を配し,坎(カン)(北)・艮(ゴン)(うしとら・北東)・震(シン)(東)・巽(ソン)(たつみ・南東)・離(リ)(南)・坤(コン)(ひつじさる・南西)・兌(ダ)(西)・乾(ケン)(いぬい・北西)・坎(カン)と一巡する。

(2)各方向に陰陽・五行・十干十二支・八卦などを配し,各方角によって吉凶があるという俗信。恵方(エホウ)・金神(コンジン)・鬼門の類。現在も,家相の吉凶の判断などに用いる者がある。

方位(1)

[1] 【方位】

(1)地平面上のある点における方向が,基準の方向とどのような関係にあるかを表す語。一般に,東西南北の四方向を基準とし,順次八・十六・三十二方向に細分する。三十二方向の場合,北・北微東・北北東・北東微北・北東・北東微東・東北東・東微北・東の順に北微西・北と一巡する。羅針盤はこれによる。測地・天文など精密を必要とする場合は北一五度東・南二八度西のように表す。古くは,東西南北を基準とした一二方向に十二支を配した。北を子(ネ),東を卯(ウ)とし,その間に丑(ウシ)・寅(トラ)を配し,以下順次辰(タツ)・巳(ミ)・午(ウマ)(南)・未(ヒツジ)・申(サル)・酉(トリ)(西)・戌(イヌ)・亥(イ)・子(ネ)と一巡する。また,東西南北とその中間との八方向に周易による八卦(ハツケ)を配し,坎(カン)(北)・艮(ゴン)(うしとら・北東)・震(シン)(東)・巽(ソン)(たつみ・南東)・離(リ)(南)・坤(コン)(ひつじさる・南西)・兌(ダ)(西)・乾(ケン)(いぬい・北西)・坎(カン)と一巡する。

(2)各方向に陰陽・五行・十干十二支・八卦などを配し,各方角によって吉凶があるという俗信。恵方(エホウ)・金神(コンジン)・鬼門の類。現在も,家相の吉凶の判断などに用いる者がある。

方位(1)

[図]

[図]

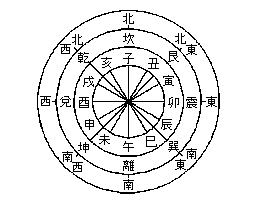

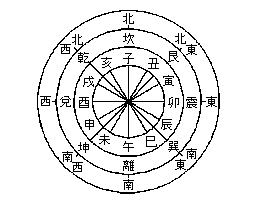

[1] 【方位】

(1)地平面上のある点における方向が,基準の方向とどのような関係にあるかを表す語。一般に,東西南北の四方向を基準とし,順次八・十六・三十二方向に細分する。三十二方向の場合,北・北微東・北北東・北東微北・北東・北東微東・東北東・東微北・東の順に北微西・北と一巡する。羅針盤はこれによる。測地・天文など精密を必要とする場合は北一五度東・南二八度西のように表す。古くは,東西南北を基準とした一二方向に十二支を配した。北を子(ネ),東を卯(ウ)とし,その間に丑(ウシ)・寅(トラ)を配し,以下順次辰(タツ)・巳(ミ)・午(ウマ)(南)・未(ヒツジ)・申(サル)・酉(トリ)(西)・戌(イヌ)・亥(イ)・子(ネ)と一巡する。また,東西南北とその中間との八方向に周易による八卦(ハツケ)を配し,坎(カン)(北)・艮(ゴン)(うしとら・北東)・震(シン)(東)・巽(ソン)(たつみ・南東)・離(リ)(南)・坤(コン)(ひつじさる・南西)・兌(ダ)(西)・乾(ケン)(いぬい・北西)・坎(カン)と一巡する。

(2)各方向に陰陽・五行・十干十二支・八卦などを配し,各方角によって吉凶があるという俗信。恵方(エホウ)・金神(コンジン)・鬼門の類。現在も,家相の吉凶の判断などに用いる者がある。

方位(1)

[1] 【方位】

(1)地平面上のある点における方向が,基準の方向とどのような関係にあるかを表す語。一般に,東西南北の四方向を基準とし,順次八・十六・三十二方向に細分する。三十二方向の場合,北・北微東・北北東・北東微北・北東・北東微東・東北東・東微北・東の順に北微西・北と一巡する。羅針盤はこれによる。測地・天文など精密を必要とする場合は北一五度東・南二八度西のように表す。古くは,東西南北を基準とした一二方向に十二支を配した。北を子(ネ),東を卯(ウ)とし,その間に丑(ウシ)・寅(トラ)を配し,以下順次辰(タツ)・巳(ミ)・午(ウマ)(南)・未(ヒツジ)・申(サル)・酉(トリ)(西)・戌(イヌ)・亥(イ)・子(ネ)と一巡する。また,東西南北とその中間との八方向に周易による八卦(ハツケ)を配し,坎(カン)(北)・艮(ゴン)(うしとら・北東)・震(シン)(東)・巽(ソン)(たつみ・南東)・離(リ)(南)・坤(コン)(ひつじさる・南西)・兌(ダ)(西)・乾(ケン)(いぬい・北西)・坎(カン)と一巡する。

(2)各方向に陰陽・五行・十干十二支・八卦などを配し,各方角によって吉凶があるという俗信。恵方(エホウ)・金神(コンジン)・鬼門の類。現在も,家相の吉凶の判断などに用いる者がある。

方位(1)

[図]

[図]

ほうい-かく【方位角】🔗⭐🔉

ほうい-かく ハウ ― [3] 【方位角】

天球上の天体の位置を示す地平座標の一。天球上の天体と天頂とを結ぶ大円が子午線となす角。

― [3] 【方位角】

天球上の天体の位置を示す地平座標の一。天球上の天体と天頂とを結ぶ大円が子午線となす角。

― [3] 【方位角】

天球上の天体の位置を示す地平座標の一。天球上の天体と天頂とを結ぶ大円が子午線となす角。

― [3] 【方位角】

天球上の天体の位置を示す地平座標の一。天球上の天体と天頂とを結ぶ大円が子午線となす角。

ほうい-ずほう【方位図法】🔗⭐🔉

ほうい-ずほう ハウ ヅハフ [4] 【方位図法】

地球に接する平面に経緯線を投影する図法の総称。図の中心から任意の点までの最短経路が直線で示され,正しい方位をもつ。心射図法・平射図法・正射図法・正距方位図法・ランベルト正積方位図法など。

ヅハフ [4] 【方位図法】

地球に接する平面に経緯線を投影する図法の総称。図の中心から任意の点までの最短経路が直線で示され,正しい方位をもつ。心射図法・平射図法・正射図法・正距方位図法・ランベルト正積方位図法など。

ヅハフ [4] 【方位図法】

地球に接する平面に経緯線を投影する図法の総称。図の中心から任意の点までの最短経路が直線で示され,正しい方位をもつ。心射図法・平射図法・正射図法・正距方位図法・ランベルト正積方位図法など。

ヅハフ [4] 【方位図法】

地球に接する平面に経緯線を投影する図法の総称。図の中心から任意の点までの最短経路が直線で示され,正しい方位をもつ。心射図法・平射図法・正射図法・正距方位図法・ランベルト正積方位図法など。

ほうい-そくていき【方位測定器】🔗⭐🔉

ほうい-そくていき ハウ ― [6] 【方位測定器】

⇒方向探知器(ホウコウタンチキ)

― [6] 【方位測定器】

⇒方向探知器(ホウコウタンチキ)

― [6] 【方位測定器】

⇒方向探知器(ホウコウタンチキ)

― [6] 【方位測定器】

⇒方向探知器(ホウコウタンチキ)

ほう-いみ【方忌み】🔗⭐🔉

ほう-いみ ハウ― [4][0] 【方忌み】

⇒かたいみ(方忌)

ほう-えん【方円】🔗⭐🔉

ほう-えん ハウ ン [0] 【方円】

(1)正方形と円形。「水は―の器に随う」

(2)縦横。「其の洲は陸(クガ)を去ること三百丈よりこのかた,―三千丈余なり/性霊集」

(3)兵法で,八陣の一。敵が鋒矢の備えで前進するとき,これを包んで討つ陣立て。

ン [0] 【方円】

(1)正方形と円形。「水は―の器に随う」

(2)縦横。「其の洲は陸(クガ)を去ること三百丈よりこのかた,―三千丈余なり/性霊集」

(3)兵法で,八陣の一。敵が鋒矢の備えで前進するとき,これを包んで討つ陣立て。

ン [0] 【方円】

(1)正方形と円形。「水は―の器に随う」

(2)縦横。「其の洲は陸(クガ)を去ること三百丈よりこのかた,―三千丈余なり/性霊集」

(3)兵法で,八陣の一。敵が鋒矢の備えで前進するとき,これを包んで討つ陣立て。

ン [0] 【方円】

(1)正方形と円形。「水は―の器に随う」

(2)縦横。「其の洲は陸(クガ)を去ること三百丈よりこのかた,―三千丈余なり/性霊集」

(3)兵法で,八陣の一。敵が鋒矢の備えで前進するとき,これを包んで討つ陣立て。

ほうえん-こう【方鉛鉱】🔗⭐🔉

ほうえん-こう ハウエンクワウ [3] 【方鉛鉱】

硫化鉛からなる鉱物。立方晶系。鉛灰色で金属光沢がある。比較的低温の熱水鉱床や接触交代鉱床中に産する。鉛の最も重要な鉱石鉱物。

ほう-がい【方外】🔗⭐🔉

ほう-がい ハウグワイ [1] 【方外】

〔「方」は国・世間・則(ノリ)の意〕

(1)国の外。外国。「―の地」

(2)浮世の外。世俗を超脱した世界。また,そのような世界に属する僧侶・儒者・画工など。長袖(ナガソデ)。「―の交わり」

(3)人の道から外れること。規則外。

ほうがい-の-とも【方外の友】🔗⭐🔉

ほうがい-の-とも ハウグワイ― 【方外の友】

世のつきあい以上の,心からの友。

ほうかい-せき【方解石】🔗⭐🔉

ほうかい-せき ハウカイ― [3] 【方解石】

炭酸カルシウムを主成分とする鉱物。三方晶系に属し,無色ないし白色でガラス光沢がある。石灰岩として堆積岩を構成するほか,鉱脈や温泉沈殿物中に産する。劈開(ヘキカイ)が完全で,複屈折が著しい。

→氷州石

ほう-がき【方書き】🔗⭐🔉

ほう-がき ハウ― [0] 【方書き】

(1)方法を記した書き物。

(2)医師の処方箋。

ほう-がく【方角】🔗⭐🔉

ほう-がく ハウ― [0] 【方角】

(1)方位(ホウイ)。「南の―」

(2)方向。進路。向き。「駅の―に向かって歩き出す」

(3)手段。方法。てだて。「和(ナダ)める―もなく無言で聞流してゐた/社会百面相(魯庵)」

ほうがく=が付・く🔗⭐🔉

――が付・く

見当がつく。「一方の社会上の事に就ては全く―・かなかつた/福翁自伝(諭吉)」

ほうがく-ちがい【方角違い】🔗⭐🔉

ほうがく-ちがい ハウ―チガヒ [5] 【方角違い】

(1)目的と違う方角へ行くこと。また,目的と違った方角。

(2)見当違い。

ほうがく-びけし【方角火消し】🔗⭐🔉

ほうがく-びけし ハウ― [5] 【方角火消し】

江戸時代,幕府の制で,江戸城の内外郭その他要所の消火・防火活動を分担した譜代大名八家に所属する消防隊。

ほうがく-み【方角見】🔗⭐🔉

ほうがく-み ハウ― [4] 【方角見】

磁石の異名。

ほうかくきく-きょう【方格規矩鏡】🔗⭐🔉

ほうかくきく-きょう ハウカクキクキヤウ [6] 【方格規矩鏡】

漢式鏡の一。鈕(チユウ)の周囲に方形の区格があり,外側に T ・ L ・ V 字形の文様があるもの。これを定木とコンパスに見たて,規矩鏡と呼んだ。T ・ L ・ V の間に細線で四神を表した方格規矩四神鏡が多い。T ・ L ・ V 式鏡。

方格規矩鏡

[図]

[図]

[図]

[図]

ほう-がん【方眼】🔗⭐🔉

ほう-がん ハウ― [0] 【方眼】

規則正しく真四角に区切ったます目。「五ミリ―」

ほうがん-し【方眼紙】🔗⭐🔉

ほうがん-し ハウ― [3] 【方眼紙】

互いに直角に交わる縦横の等間隔の線をこまかく引いた紙。設計図・グラフなどを描くのに用いる。セクション-ペーパー。

ほう-きょう【方響】🔗⭐🔉

ほう-きょう ハウキヤウ [0] 【方響】

古代の打楽器の一。音律の異なる,方形の金属板一六枚を二段にして木製の架(カ)に吊り下げたもの。二本の桴(バチ)で打って鳴らす。中国起源で,日本には奈良時代に伝わり,鎌倉時代まで唐楽に用いた。正倉院に九枚の鉄板が残る。方磬(ホウケイ)。

方響

[図]

[図]

[図]

[図]

ほう-きょう【方鏡】🔗⭐🔉

ほう-きょう ハウキヤウ [0] 【方鏡】

古代に作られた,方形の鏡。中国唐代に多くみられる。

ほう-ぎょう【方形・宝形】🔗⭐🔉

ほう-ぎょう [0] ハウギヤウ 【方形】 ・ ホウギヤウ 【宝形】

(1)「方形造り」の略。

(2)寺院の堂塔の頂の露盤・伏鉢・宝珠。

ほうぎょう-づくり【方形造り・宝形造り】🔗⭐🔉

ほうぎょう-づくり ハウギヤウ―・ホウギヤウ― [5] 【方形造り・宝形造り】

屋根の形式の一。四方または八方の隅棟が屋根中央の一つの頂点に集まっているもの。頂部に露盤と宝珠をのせる。四注造り。

方形造り

[図]

[図]

[図]

[図]

ほう-きん【方巾】🔗⭐🔉

ほう-きん ハウ― [0] 【方巾】

(1)方形の布きれ。

(2)昔,文人などの被った,かどのある頭巾(ズキン)。

ほう-きん【方金】🔗⭐🔉

ほう-きん ハウ― [0] 【方金】

方形の金貨。すなわち,一分金・二分金・一朱金・二朱金など。

ほう-けい【方形】🔗⭐🔉

ほう-けい ハウ― [0] 【方形】

四角(シカク)。四角形。

ほうけい-しゅうこう-ぼ【方形周溝墓】🔗⭐🔉

ほうけい-しゅうこう-ぼ ハウ―シウコウ― [7] 【方形周溝墓】

弥生時代から古墳時代初期にかけて行われた墓。浅い溝を方形にめぐらして墓域を区画し,内側の平坦面に土壙(ドコウ)を設け埋葬するもの。

ほう-けい【方計】🔗⭐🔉

ほう-けい ハウ― [0] 【方計】

方法と計略。方略。

ほう-げん【方言】🔗⭐🔉

ほう-げん ハウ― [3][0] 【方言】

(1)一国語が地域によって異なる発達をし,音韻・語彙(ゴイ)・語法の上でいくつかの言語集団に分かれる時,それぞれの集団の言語体系をさす。

(2)ある限られた地域に使われる,共通語とは異なる語彙・発音・語法。なまり。俚言(リゲン)。

→共通語

(3)ある階級・社会・仲間に用いられる言葉。隠語。

(4)「揚子(ヨウシ)方言」の略。

ほうげん-くかく【方言区画】🔗⭐🔉

ほうげん-くかく ハウ―クワク [5] 【方言区画】

音・語彙などの観点から類似性が高い方言ごとに設定した地理上の区分。

ほうげん-くかくろん【方言区画論】🔗⭐🔉

ほうげん-くかくろん ハウ―ククワク― [7] 【方言区画論】

方言区画を扱う方言学の一分野。1927年(昭和2)東条操の唱えたものが最初。東条によれば,日本全域は内地方言と沖縄方言に分けられ,内地方言はさらに東部方言・西部方言・九州方言に分けられ,東部方言はさらに北海道方言・東北方言・関東方言に分けられるとする。

ほうげん-しゅうけんろん【方言周圏論】🔗⭐🔉

ほうげん-しゅうけんろん ハウ―シウケン― [7] 【方言周圏論】

柳田国男が「蝸牛考(カギユウコウ)」で唱えた,方言語彙の地理的分布の成因に関する学説。文化の中心地で相次いで新語が生まれ,それが波紋のように周辺に伝播(デンパ)した結果,同心円状の分布が形成され,発生の古い語ほど外側の遠隔地で見いだされることになると説く。

ほうげん-ちず【方言地図】🔗⭐🔉

ほうげん-ちず ハウ―ヅ [5] 【方言地図】

言語地図の一種。方言の地理的分布状態を示した地図。

ほうげん-りょう【方言量】🔗⭐🔉

ほうげん-りょう ハウ―リヤウ [3] 【方言量】

一事物を表現する語が地域によって異なる場合,その異なる語の数。例えば,「メダカやカタツムリは方言量が多い」というように用いる。

ほう-こう【方向】🔗⭐🔉

ほう-こう ハウカウ [0] 【方向】

(1)むき。方角。「―を誤る」

(2)進むべき道。進路。方針。めあて。「研究の―が決まる」「和解の―で話がまとまる」

ほうこう-おんち【方向音痴】🔗⭐🔉

ほうこう-おんち ハウカウ― [5] 【方向音痴】

方向についての感覚が鈍く,道に迷いやすいこと。また,そのような人。

ほうこう-かく【方向角】🔗⭐🔉

ほうこう-かく ハウカウ― [3] 【方向角】

測量などで,子午線と目標とのなす角。

ほうこう-けいすう【方向係数】🔗⭐🔉

ほうこう-けいすう ハウカウ― [5][7] 【方向係数】

直線  =

=

+

+ の係数

の係数  をいう。

をいう。 はこの直線が

はこの直線が  軸となす角の正接である。傾き。

軸となす角の正接である。傾き。

=

=

+

+ の係数

の係数  をいう。

をいう。 はこの直線が

はこの直線が  軸となす角の正接である。傾き。

軸となす角の正接である。傾き。

ほうこう-しじき【方向指示器】🔗⭐🔉

ほうこう-しじき ハウカウ― [6] 【方向指示器】

自動車の前後に付ける,どの方向に曲がるかを示す装置。

ほうこう-だ【方向舵】🔗⭐🔉

ほうこう-だ ハウカウ― [3] 【方向舵】

飛行機の向きを左右に変えるための舵(カジ)。普通,垂直尾翼の後方についている。ラダー。

ほうこう-たんちき【方向探知器】🔗⭐🔉

ほうこう-たんちき ハウカウ― [7] 【方向探知器】

強い指向性をもつアンテナで電波を受け,その電波がどの方向から到来するかを探知する装置。方位測定器。

ほうこう-づけ【方向付け】🔗⭐🔉

ほうこう-づけ ハウカウ― [0] 【方向付け】 (名)スル

進むべき方向を決めること。

ほうこう-てんかん【方向転換】🔗⭐🔉

ほうこう-てんかん ハウカウ―クワン [5] 【方向転換】 (名)スル

(1)進む方向を変えること。

(2)方針を変えること。「今さら―することはできない」

ほうこう-てんかん-ろん【方向転換論】🔗⭐🔉

ほうこう-てんかん-ろん ハウカウテンクワン― [7] 【方向転換論】

1922年(大正11)日本共産党の理論的指導者山川均が論文「無産階級運動の方向転換」で提起した主張。労働運動の大衆化,政治闘争への参加を説いたもので,山川イズムと呼ばれた。

ほうこう-よげん【方向余弦】🔗⭐🔉

ほうこう-よげん ハウカウ― [5] 【方向余弦】

空間で一つの直線が三つの座標軸の正の向きとなす角を α,β,γ とするとき, =cosα,

=cosα, =cosβ,

=cosβ, =cosγ をこの直線の方向余弦という。

=cosγ をこの直線の方向余弦という。

=cosα,

=cosα, =cosβ,

=cosβ, =cosγ をこの直線の方向余弦という。

=cosγ をこの直線の方向余弦という。

ほうこう-じ【方広寺】🔗⭐🔉

ほうこう-じ ハウクワウ― 【方広寺】

(1)京都市東山区にある天台宗の寺。1586年豊臣秀吉が奈良東大寺に倣い大仏殿を建てたのに始まる。開山は古渓宗陳。1614年に豊臣秀頼がつくった梵鐘の鐘銘に「国家安康」の文字があり,それを口実に徳川家康は大坂冬の陣を起こした。1973年(昭和48)焼失。

(2)静岡県引佐(イナサ)町にある臨済宗方広寺派の大本山。山号,深奥山。1384年奥山朝藤の建立,無文元選(ムモンゲンセン)の開山。俗称,半僧坊。

ほう-こうじゅ【方孝孺】🔗⭐🔉

ほう-こうじゅ ハウカウジユ 【方孝孺】

(1357-1402) 中国,明の学者。字(アザナ)は希直・希古。号は遜志。正学と称する。諡(オクリナ)は文正。恵帝の侍講となり国政に参与。燕王棣(テイ)(のちの永楽帝)の挙兵に抵抗して敗れ,永楽帝の詔勅起草を拒んで磔刑(タクケイ)に処せられた。文集「遜志斎集」

ほうこう-づ・ける【方向付ける】🔗⭐🔉

ほうこう-づ・ける ハウカウ― [6] 【方向付ける】 (動カ下一)

(1)どの方向へ向かって行くかを決める。

(2)組織などの進むべき道すじに指針を与える。

ほう-こつ【方骨】🔗⭐🔉

ほう-こつ ハウ― [1] 【方骨】

脊椎動物の頭蓋骨の一つで,下顎骨を支持する小骨。哺乳類では耳小骨の一つである砧骨(キヌタコツ)となる。

ほう-こん【方今】🔗⭐🔉

ほう-こん ハウ― [1][0] 【方今】

ちょうど今。現在。現今。副詞的にも用いる。「―の書生の情態/当世書生気質(逍遥)」「―目撃する所の勢に由て/学問ノススメ(諭吉)」

ほう-ざい【方剤】🔗⭐🔉

ほう-ざい ハウ― [0] 【方剤】

治療目的に合わせて,二種以上の生薬を混ぜてつくった漢方薬。

ほう-さく【方策】🔗⭐🔉

ほう-さく ハウ― [0] 【方策】

(1)はかりごと。手段。対策。「最善の―を考える」

(2)〔「方」は木の板,「策」は竹簡。古代,中国で紙のかわりに書きつけたもの〕

記録。文書。

ほう-し【方士】🔗⭐🔉

ほう-し ハウ― [1] 【方士】

〔「ほうじ」とも〕

方術を行う者。道士。

ほう-しき【方式】🔗⭐🔉

ほう-しき ハウ― [0] 【方式】

一定のやり方・形式・手続き。「決められた―に従う」

ほう-じゅつ【方術】🔗⭐🔉

ほう-じゅつ ハウ― [0] 【方術】

(1)方法。手段。

(2)技術。わざ。

(3)仙人の使う霊妙な術。神仙術。法術。

ほう-しょ【方処】🔗⭐🔉

ほう-しょ ハウ― [1] 【方処】

場所。ところ。

ほう-じょう【方丈】🔗⭐🔉

ほう-じょう ハウヂヤウ [0] 【方丈】

(1)一丈四方,四畳半ほどの広さ。また,その広さの部屋や建物。「広さはわづかに―/方丈記」

(2)〔インドの維摩居士の居室が一丈四方であったという故事から〕

寺の住職の居室。また,住職の俗称。

(3)中国の神仙思想で,神仙が住むとする想像上の山。

ほうじょうき【方丈記】🔗⭐🔉

ほうじょうき ハウヂヤウキ 【方丈記】

随筆。一巻。1212年成立。鴨長明著。冒頭で人と栖(スミカ)の無常をうたい上げ,五つの天災の体験を述べて裏付けたあと,世俗を捨てた閑居生活の楽しさを語り,さらに仏徒としての自己を顧みて結ぶ。流麗な和漢混交文で綴られる。

ほう-しん【方針】🔗⭐🔉

ほう-しん ハウ― [0] 【方針】

(1)これから進むべき方向。目指す方向。「将来の―を立てる」「施政―」

(2)方位を指し示す磁石の針。磁針。

ほう-じん【方陣】🔗⭐🔉

ほう-じん ハウヂン [0] 【方陣】

(1)兵士を四角形に配置する陣立て。方形の陣。

(2)1 から

までの数字を

までの数字を  行

行  列の正方形に並べ,縦・横・対角線の数の和を同一になるようにしたもの。魔方陣。

(3)数字や記号をある規則にしたがって正方形に並べたもの。

→ラテン方陣

方陣(2)

列の正方形に並べ,縦・横・対角線の数の和を同一になるようにしたもの。魔方陣。

(3)数字や記号をある規則にしたがって正方形に並べたもの。

→ラテン方陣

方陣(2)

[図]

[図]

までの数字を

までの数字を  行

行  列の正方形に並べ,縦・横・対角線の数の和を同一になるようにしたもの。魔方陣。

(3)数字や記号をある規則にしたがって正方形に並べたもの。

→ラテン方陣

方陣(2)

列の正方形に並べ,縦・横・対角線の数の和を同一になるようにしたもの。魔方陣。

(3)数字や記号をある規則にしたがって正方形に並べたもの。

→ラテン方陣

方陣(2)

[図]

[図]

ほう-づえ【方杖】🔗⭐🔉

ほう-づえ ハウヅ [3] 【方杖】

建築で,垂直材と水平材が交わる角に補強のために入れる短い斜材。頬杖。

[3] 【方杖】

建築で,垂直材と水平材が交わる角に補強のために入れる短い斜材。頬杖。

[3] 【方杖】

建築で,垂直材と水平材が交わる角に補強のために入れる短い斜材。頬杖。

[3] 【方杖】

建築で,垂直材と水平材が交わる角に補強のために入れる短い斜材。頬杖。

ほう【方】(和英)🔗⭐🔉

ほうい【方位】(和英)🔗⭐🔉

ほうい【方位】

⇒方角.

ほうかいせき【方解石】(和英)🔗⭐🔉

ほうかいせき【方解石】

《鉱》calcite.→英和

ほうがく【方角】(和英)🔗⭐🔉

ほうがんし【方眼紙】(和英)🔗⭐🔉

ほうがんし【方眼紙】

graph[<英>section]paper.

ほうけい【方形】(和英)🔗⭐🔉

ほうけい【方形】

a square.→英和

〜の square.

ほうげん【方言】(和英)🔗⭐🔉

ほうげん【方言】

a dialect.→英和

方言学 dialectology.地域(階級)方言 a regional (class) dialect.

ほうこう【方向】(和英)🔗⭐🔉

ほうこう【方向】

a direction.→英和

⇒方角.〜を転換する change one's course.その〜へ in that direction.‖方向音痴(感覚) no sense (a sense) of direction.方向舵《空》a vertical rudder.方向探知器 a direction finder.方向指示器[自動車の]a blinker;a (direction) indicator.

ほうさく【方策】(和英)🔗⭐🔉

ほうしき【方式】(和英)🔗⭐🔉

ほうしん【方針】(和英)🔗⭐🔉

ほうじん【方陣】(和英)🔗⭐🔉

ほうじん【方陣】

a square (formation).→英和

ほうぼう【方々(に)】(和英)🔗⭐🔉

ほうぼう【方々(に)】

everywhere;→英和

all around.〜から in all directions.

広辞苑+大辞林に「方」で始まるの検索結果。もっと読み込む

>.

>.