複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (93)

うしお【潮】ウシホ🔗⭐🔉

うしお【潮】ウシホ

①海面の水位が月や太陽の引力によって、周期的に昇降すること。しお。→潮汐ちょうせき。

②海の水。古事記上「―に沈み溺れたまひき」

③潮汁うしおじるの略。誹風柳多留8「踊り子を味噌と―の間あいへ出し」

⇒うしお‐じる【潮汁】

⇒うしお‐ぞめ【潮染】

⇒うしお‐に【潮煮】

うしお‐じる【潮汁】ウシホ‥🔗⭐🔉

うしお‐じる【潮汁】ウシホ‥

魚介類を水や酒で煮て、塩で味をつけた汁物。うしお。

⇒うしお【潮】

しお【潮・汐】シホ🔗⭐🔉

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ🔗⭐🔉

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐うみ【潮海】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ🔗⭐🔉

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ🔗⭐🔉

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ🔗⭐🔉

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥🔗⭐🔉

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥

キク科の多年草。高知県などの海岸の崖に自生。長い根茎が走り、地上茎は直立して高さ30〜50センチメートルで木質。羽裂した葉を互生し、芳香がある。葉の下面と茎に白毛が密生。秋に小菊状の白い頭状花を茎頂に多数つける。舌状花がないもの、舌状花が反曲するもの、舌状花だけが頭花をなすものなど変異が多い。

しお‐きり【潮切】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐きり【潮切】シホ‥

①3月3日前後の頃、毎日曇るが雨の降らない天気。

②和船の梁の突出部につけて水切りをよくするもの。なみきり。

③和船の舳みよしの前につけて水切りをよくする部分。なみきり。

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥

(→)螻蛄首けらくび1に同じ。〈日葡辞書〉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥

①食塩をつくるための海水を汲むこと。また、その人。

②汐汲人形の略。

③花の露を吸って飛びめぐる蝶類。

④歌舞伎舞踊。長唄。七変化「七枚続花の姿絵」の一部。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1811年(文化8)初演。能「松風」に取材。

⇒しおくみ‐ぐるま【潮汲車】

⇒しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】

⇒しおくみ‐ぶね【潮汲船】

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥🔗⭐🔉

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥

潮水を汲み入れた桶を載せて運ぶ車。謡曲、松風「―僅かなる憂き世にめぐるはかなさよ」

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥🔗⭐🔉

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥

潮水を汲んで運ぶ船。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しお‐け【潮気】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐け【潮気】シホ‥

海上や海辺の、塩分を含んだしめり気。

しお‐け【潮蹴】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐け【潮蹴】シホ‥

(九州地方で)埋葬の式後、墓穴掘りにあたった人が身を浄めるために、海水で身体や鍬などを洗うこと。

しお‐けむり【潮煙】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐けむり【潮煙】シホ‥

海水が飛び散るしぶき。しおけぶり。

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥

(シオコシとも)潮水をひき導くこと。また、汲み送ること。為忠後百首「―はかけ樋も埋む雪間よりいかでたく藻の煙立つらむ」

⇒しおごし‐の‐まつ【潮越の松】

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥🔗⭐🔉

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥

福井県あわら市吉崎の対岸浜坂の岬にある松。その枝が海岸に延びて潮をかぶるからいう。

⇒しお‐ごし【潮越・汐越】

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥

潮水をあびて身を浄めること。

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥

潮水を汲む時に着る衣。また、潮水にぬれた衣。

しお‐さい【潮騒】シホサヰ🔗⭐🔉

しお‐さい【潮騒】シホサヰ

(シオザイとも)潮のさしてくる時、波が音を立てること。また、その響き。万葉集1「―にいらごの島辺漕ぐ船に」。「―が聞こえる」

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ🔗⭐🔉

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ

(→)「潮しおの目」1に同じ。

しお‐さき【潮先】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐さき【潮先】シホ‥

①潮のさしてくる時。また、さしてくる潮の波先。しおがしら。

②物事の始まる時。心の動き始める時。落窪物語1「いでこの―をかりて」

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥

〔自四〕

①潮水または潮気にしみうるおう。潮馴る。源氏物語明石「世を海にここら―・む身となりて」

②転じて、物事に馴れる。なじむ。よなれる。浜松中納言物語1「此の道に―・みて」

しお‐じる【潮汁】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐じる【潮汁】シホ‥

しおみず。海水。

しお‐せ【潮瀬】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐せ【潮瀬】シホ‥

潮水の流れ。潮流。古事記下「―の波折なおりを見れば遊びくる鮪しびがはたでに」

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥

〔自下一〕[文]しほた・る(下二)

①潮水に濡れてしずくが垂れる。拾遺和歌集雑恋「また―・るるあまもありけり」

②転じて、涙で袖が濡れる。悲嘆に沈む。源氏物語桐壺「御―・れがちにのみおはします」

③(斎宮の忌詞)泣く。

④貧相な有様になる。元気のない様子になる。しょぼたれる。元禄大平記「形なりから品ふりから―・れて、みるめかひなき蜑衣あまごろも」

しお‐どき【潮時】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐どき【潮時】シホ‥

①潮水のさしひきする時刻。

②ある事をするための、ちょうどよい時期。好機。時機。「―を見て辞去する」

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥

〔自下二〕

潮水に濡れる。涙に濡れる。しおたれる。栄華物語月宴「五月のさみだれにもあはれにて―・けくらし」

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥

海水に濡れること。涙にぬれてなげきに沈むこと。千載和歌集夏「あな―の波のうきねや」

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥

〔形ク〕

海水に濡れている。また、涙にぬれている。源氏物語明石「旅衣―・しとや人のいとはむ」

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥

〔形ク〕

(→)「潮どけし」に同じ。

しお‐どまり【潮止り】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐どまり【潮止り】シホ‥

満潮または干潮時に、潮が満ちも引きもせずに一時とまること。停潮。

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥🔗⭐🔉

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥

塩水の遡上や塩害などを防ぐため、感潮河川に設置する堰。

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥

奄美大島などの服忌の制において、潮水をなめること。縁遠い者はその程度で忌が晴れるとされた。また、それによって忌の晴れる程度の縁遠い関係をいう。

⇒しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥🔗⭐🔉

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥

淡水湖。特に琵琶湖を指すことが多い。源氏物語関屋「わくらはに行きあふみちを頼みしもなほかひなしや―」

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥

潮のさしひきの間。また、波の寄せて返す間。後撰和歌集恋「―にあさりする蜑あまも」

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥

①海面にみえる、二つの異なった潮流の境目。海峡や寒暖2流の交流点などに生ずる。潮境。しおめ。

②愛敬あいきょうのある目つき。細くしてこびる目つき。また、子どもの笑顔などをいう。「てうちてうち、あわわ、傾頭かぶり傾頭―」(狂言歌謡)

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ🔗⭐🔉

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ

海の潮が幾重にも重なり合う所。はるかな海上。神代紀上「滄海原あおうなはらの―を治しらすべし」

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥

干潮。〈日葡辞書〉

しお‐ばな【塩花】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ばな【塩花】シホ‥

①(「潮花」とも書く)潮が花のようにとび散る様子にいう語。白波。源平盛衰記6「百騎も二百騎も―蹴立て押し寄せば」

②不浄を清めるために、ふりまく塩。

③料理屋など客商売の家の出入り口に、三つまみ並べて置く塩。もりじお。

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥

漁夫が海上で着る着物。沖着物。潮ばらい。

しお‐ひ【潮干】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ひ【潮干】シホ‥

①潮水が引くこと。潮が引いてあらわれた所。〈[季]春〉。万葉集15「武庫の浦の―の潟に」

②潮干狩の略。浮世物語「何より面白きは三月三日の―の遊びなり」

⇒しおひ‐がた【潮干潟】

⇒しおひ‐がり【潮干狩】

⇒しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】

⇒しおひ‐の‐みち【潮干の道】

⇒しおひ‐の‐やま【潮干の山】

⇒しおひ‐ぶね【潮干船】

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥

潮が引いて干潟ひがたとなった所。〈[季]春〉

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥

干潮の時、干潟をあさって貝などを取るあそび。春の大潮(旧暦3月3日頃)を好時期とする。〈[季]春〉

潮干狩

撮影:関戸 勇

⇒しお‐ひ【潮干】

⇒しお‐ひ【潮干】

⇒しお‐ひ【潮干】

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

海水につければ潮水を引かせる呪力があるという珠。しおふるたま。干珠かんじゅ。神代紀下「潮満珠しおみちのたま及び―を授たてまつりて」↔潮満珠。

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥

干潮となって通行のできる所。万葉集6「明石潟―を」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥

生死常ならぬ煩悩ぼんのうの世界を海にたとえ、その海の潮の及ばない山の意で、悟りの世界をいう。彼岸。万葉集16「生き死にの二つの海を厭はしみ―を偲ひつるかも」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥🔗⭐🔉

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥

潮干狩をするための船。

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐ふき【潮吹】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ふき【潮吹】シホ‥

①海船の舵の羽板はいたにある穴。輪精りんせい。〈日葡辞書〉

②潮吹面の略。

③クジラが鼻孔から吐いた呼気中の湿気が凝結して潮水を吹き上げるように見えること。→鯨。

④シオフキガイの略。

⇒しおふき‐がい【潮吹貝】

⇒しおふき‐めん【潮吹面】

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ🔗⭐🔉

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で殻長約4センチメートル。殻表は淡褐色で縁が紫色を帯びる。殻の内面は白色。食用。房総半島以南の内湾の干潟に分布。殻を閉じる時に水を吹き出すのでこの名がある。シオフキ。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥🔗⭐🔉

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥

里神楽の馬鹿踊りに用いる、片眼が小さく、口のとがった醜男ぶおとこの仮面。火男ひょっとこともいい、火を吹く男の顔にかたどったもの。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥

①潮路を漕ぎわたる舟。万葉集20「―にま梶しじぬき我わは帰りこむ」

②潮時を待っている舟。

③潮を汲み入れる舟。

⇒しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥🔗⭐🔉

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥

〔枕〕

「並ぶ」「置く」にかかる。万葉集14「―置かればかなしさ寝つれば人言しげし」

⇒しお‐ぶね【潮舟・汐舟】

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥🔗⭐🔉

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

(→)「しおひのたま」に同じ。

しお‐ま【潮間】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐ま【潮間】シホ‥

潮の引いている間。しおがい。赤染衛門集「和歌の浦の―に遊ぶ浜千鳥」

しお‐まち【潮待ち】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐まち【潮待ち】シホ‥

舟を漕ぎ出すために潮のさしてくるのを待つこと。また一般に、潮時を待つこと。浄瑠璃、天神記「夕波に―してぞゐたりける」

しお‐まつり【潮祭】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐まつり【潮祭】シホ‥

潮の調子がわるくて不漁の時に、大漁を祈って行う祭。

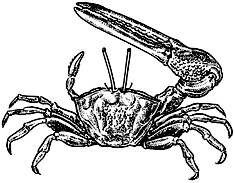

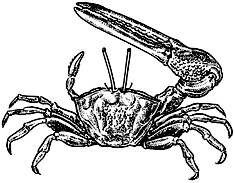

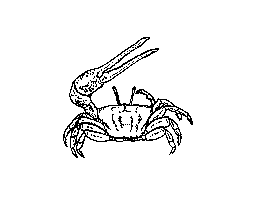

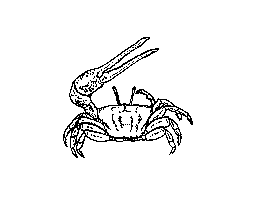

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥

(干潮時に大きな鋏はさみを上下に動かすさまが潮を招くように見えるからいう)スナガニ科のカニ。眼柄は長く、甲は前方が広い四角形。帯緑褐色で、幅約3センチメートル。腹面は橙色。鋏は、雌では左右とも小さく、雄では一方が大きい。有明海と瀬戸内海各地の砂泥地に群棲し、蟹漬がんづけとして食用にされ、近年は減少が著しく絶滅危惧種。〈[季]春〉

しおまねき

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ🔗⭐🔉

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ

約15日を周期とする潮汐の変化。

しお‐みず【潮水】シホミヅ🔗⭐🔉

しお‐みず【潮水】シホミヅ

海水。うしお。

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥🔗⭐🔉

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

海水につければ潮水を満ちさせる呪力があるという珠。しおみつたま。満珠まんじゅ。神代紀下「―を漬けば潮忽に満たむ」↔潮干珠しおひのたま

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥🔗⭐🔉

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

(→)「しおみちのたま」に同じ。

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥🔗⭐🔉

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥

日本庭園で、古船の底板を利用して造った橋。池尻の狭い所などに架するもの。

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥

①海上に立つ水蒸気が、太陽に映えて赤みを帯びること。

②皮膚が潮風に吹かれ、日に照らされて赤黒くやけること。〈[季]夏〉

○潮を踏むしおをふむ🔗⭐🔉

○潮を踏むしおをふむ

世間の艱難を経験する。つらい目にあう。梁塵秘抄「田子の浦に汐踏むと」。好色一代男5「如何にも此浦のしほを踏んで、老いての咄はなしにもと思ふぞ」

⇒しお【潮・汐】

し‐おん【子音】

〔言〕

⇒しいん

し‐おん【四恩】

〔仏〕衆生しゅじょうがこの世で受ける四種の恩。心地観経によると父母・国王・衆生・三宝の恩をいう。日本霊異記上「―の奉為みために、敬つつしみて像を画き」→二恩

し‐おん【至恩】

この上ない恩義。

し‐おん【私恩】

特別な私情から、ある人にだけ施す恩。「―を売る」

し‐おん【師恩】

師匠の恩。先生の恩。

し‐おん【紫苑・紫菀】‥ヲン

①キク科の多年草。シベリア・モンゴルなどアジア北東部の草原と西日本に広く分布。観賞用に栽培。茎は直立し、高さ1.5メートル前後。秋、茎の上部で分枝、ノギクに似た淡紫色の優美な頭状花を多数つける。鬼の醜草しこくさ。のし。しおに。〈[季]秋〉

しおん

シオン

提供:OPO

シオン

提供:OPO

②⇒しおに2。夜の寝覚5「―の御衣」

し‐おん【歯音】

〔言〕

①(dental)舌先と上の門歯とで妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。歯間音しかんおん、歯茎音しけいおんを含む。

②中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。舌先や舌面を用いて調音される破擦音・摩擦音、すなわち〔ts〕〔s〕などの総称。

シオン【Sion ラテン・ フランス】

エルサレム市街の丘の名。ダヴィデ王の墓がある。転じてエルサレムの雅名。シオニズム運動の象徴。

シオンの丘

撮影:小松義夫

②⇒しおに2。夜の寝覚5「―の御衣」

し‐おん【歯音】

〔言〕

①(dental)舌先と上の門歯とで妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。歯間音しかんおん、歯茎音しけいおんを含む。

②中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。舌先や舌面を用いて調音される破擦音・摩擦音、すなわち〔ts〕〔s〕などの総称。

シオン【Sion ラテン・ フランス】

エルサレム市街の丘の名。ダヴィデ王の墓がある。転じてエルサレムの雅名。シオニズム運動の象徴。

シオンの丘

撮影:小松義夫

じ‐おん【字音】

漢字の発音。古来、日本に伝来して国語化した漢字の音。古音・呉音・漢音・唐音などの種類がある。

⇒じおん‐かなづかい【字音仮名遣】

じ‐おん【慈恩】

いつくしみの恩。あついなさけ。

じおん‐かなづかい【字音仮名遣】‥ヅカヒ

仮名を用いて字音を表記する場合の仮名遣。「高」を「かう」、「甲」を「かふ」とする類。→国語仮名遣

⇒じ‐おん【字音】

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ

語学書。本居宣長著。1巻。1776年(安永5)刊。初めて体系的に漢字音の仮名遣を考究した書。

じおん‐じ【慈恩寺】

(→)大慈恩寺だいじおんじに同じ。

じおん‐だいし【慈恩大師】

唐僧、基きの諡号しごう。

じ‐おんな【地女】ヂヲンナ

素人しろうと女。→地じ5

しか【鹿】

(「めか(女鹿)」に対し牡鹿をいうとも)

①ウシ目(偶蹄類)シカ科のニホンジカ。体長1.5メートルほどだが、北のものほど大きい。角は牡のみにあり、成長したものでは40センチメートルほど、毎年生えかわる。アジア東部に広く分布し、日本では北海道から沖縄まで生息するが、いくつかの亜種、または種に分けることもある。夏は褐色の地に白斑があるが、冬は一様に灰褐色となる。草食。神の使いとされ、神社に飼われることもある。秋、牝鹿を呼ぶ牡鹿の声は、詩歌に多く詠まれる。なお、シカ科の哺乳類には約40種があり、アフリカ以外の世界各地に分布、オーストラリアやニュー‐ジーランドには移入されている。か。しし。かせぎ。かのしし。〈[季]秋〉。常陸風土記「葦原の―は、其の味爛くされるごとし」

ニホンジカ

提供:東京動物園協会

じ‐おん【字音】

漢字の発音。古来、日本に伝来して国語化した漢字の音。古音・呉音・漢音・唐音などの種類がある。

⇒じおん‐かなづかい【字音仮名遣】

じ‐おん【慈恩】

いつくしみの恩。あついなさけ。

じおん‐かなづかい【字音仮名遣】‥ヅカヒ

仮名を用いて字音を表記する場合の仮名遣。「高」を「かう」、「甲」を「かふ」とする類。→国語仮名遣

⇒じ‐おん【字音】

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ

語学書。本居宣長著。1巻。1776年(安永5)刊。初めて体系的に漢字音の仮名遣を考究した書。

じおん‐じ【慈恩寺】

(→)大慈恩寺だいじおんじに同じ。

じおん‐だいし【慈恩大師】

唐僧、基きの諡号しごう。

じ‐おんな【地女】ヂヲンナ

素人しろうと女。→地じ5

しか【鹿】

(「めか(女鹿)」に対し牡鹿をいうとも)

①ウシ目(偶蹄類)シカ科のニホンジカ。体長1.5メートルほどだが、北のものほど大きい。角は牡のみにあり、成長したものでは40センチメートルほど、毎年生えかわる。アジア東部に広く分布し、日本では北海道から沖縄まで生息するが、いくつかの亜種、または種に分けることもある。夏は褐色の地に白斑があるが、冬は一様に灰褐色となる。草食。神の使いとされ、神社に飼われることもある。秋、牝鹿を呼ぶ牡鹿の声は、詩歌に多く詠まれる。なお、シカ科の哺乳類には約40種があり、アフリカ以外の世界各地に分布、オーストラリアやニュー‐ジーランドには移入されている。か。しし。かせぎ。かのしし。〈[季]秋〉。常陸風土記「葦原の―は、其の味爛くされるごとし」

ニホンジカ

提供:東京動物園協会

エゾシカ

撮影:小宮輝之

エゾシカ

撮影:小宮輝之

②囲かこい女郎のこと。揚代が16文であったから四四ししと呼び、「鹿」の字を当てたものという。色道大鏡「太夫を松として、天神を梅とし、囲を―とせり」

③独活うどの生長して、葉の伸び出たもの。鹿がこれを食うと角が落ちると言われていた。閑吟集「菜をつまば、沢にねぜりや、峰にいたどり、―のたちかくれ」

④「はなしか(咄家)」の略。落語家。

⇒鹿の角を蜂が刺す

⇒鹿を逐う

⇒鹿を逐う者は山を見ず

⇒鹿を指して馬となす

しか【子夏】

孔門十哲の一人。姓は卜ぼく、名は商。子夏は字あざな。衛の人で、孔子より44歳若いという。

し‐か【史科】‥クワ

歴史の科目。歴史科。

し‐か【史家】

歴史を研究している人。歴史家。歴史学者。「郷土の―」

し‐か【史禍】‥クワ

歴史を書いたために受ける筆禍。

し‐か【四花】‥クワ

①梅・寒菊・水仙・蝋梅の称。早春の画題。

②⇒しけ(四華)

し‐か【四果】‥クワ

〔仏〕悟りの四段階。預流よる果(須陀洹しゅだおん果)・一来果(斯陀含しだごん果)・不還ふげん果(阿那含あなごん果)・阿羅漢あらかん果。

し‐か【四科】‥クワ

[論語先進]孔子門下の4種の学科目、すなわち徳行・言語・政事(政治)・文学(学問)。

し‐か【市価】

商品が市場で売買される値段。マーケット‐プライス。「―より安い」

し‐か【死火】‥クワ

①〔仏〕死を劫末の大火災にたとえた語。

②消えはてた火。

し‐か【死花・紙花】‥クワ

葬儀に使う造花。しかばな。

し‐か【死貨】‥クワ

①現に流通していない財貨。

②死蔵の財貨。

し‐か【糸価】

糸の値段。特に生糸きいとの相場。

しか【志賀】

筑前の地名。博多湾北側の海の中道先端部にある陸繋島で、福岡市東区に属する。かつては博多湾北部の島。倭奴わのなの国王印を出土。志賀島しかしま・しかのしま。万葉集3「―の海人あまは藻め刈り塩焼き」→しが(志賀)

し‐か【私家】

①自分の家。

②個人の。私的な。「―版」

し‐か【知客】

(唐音)禅寺で、客を接待する役僧。

し‐か【師家】

①師匠の家。先生の家。

②師。先生。→しけ

し‐か【疵瑕】

(シガとも。「疵」は身のきず、「瑕」は玉のきず)人を非難してきずつけること。また、欠点。過失。あやまち。西鶴置土産「その客の―を見出し」

し‐か【紙価】

紙の値段。紙の相場。

⇒紙価を高める

し‐か【翅果】‥クワ

〔生〕(→)翼果に同じ。

し‐か【詞華・詞花】‥クワ

詩・文章などで、巧みに修飾したことば。詞藻。文藻。「―集」

し‐か【歯科】‥クワ

医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。「―医」

し‐か【詩家】

詩を作る人。詩人。

し‐か【詩歌】

⇒しいか

し‐か【雌花】‥クワ

⇒めばな

し‐か【賜暇】

官吏が一時職務を離れて休暇をもらうこと。また、その休暇。「―を願い出る」

しか【然・爾】

〔副〕

(シはサと同義の副詞、カは接尾語)

①そのように。さように。さ。万葉集1「神代よりかくにあるらし古へも―にあれこそうつせみも妻を争ふらしき」

②(相手の言葉を肯定して、感動詞的に)そう。その通り。(平安時代は漢文訓読語に用い、男性の言葉として使われることが多い)源氏物語末摘花「内裏うちよりかと宣へば、―、まかで侍るままなり」

⇒然云う

しか

〔助詞〕

後に打消の語が来て、わずかにそれだけである意を表す。「これ―できない」「3人だけ―来ない」

しか

〔助詞〕

(過去の助動詞キの連体形シと、終助詞カとの結合したものか。あるいは已然形シカの転用か。後にシガ・シガナとなった。動詞の連用形に接続。また「て―」「に―」の形で用いられる)自分がそうしたいという願望を表す。…たい。万葉集11「まそ鏡見―と思ふ妹もあはぬかも玉の緒の絶えたる恋の繁きこのごろ」。万葉集8「わがやどの秋の萩咲く夕影に今も見て―妹がすがたを」。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなりに―浪かきわけて見るめかづかむ」

しが

①(東北地方で)氷、または、つらら。

②(福岡・山口県で)女の魚行商人。

しが【志賀】

①琵琶湖南西岸一帯の古称。(歌枕) 万葉集1「ささなみの―の大わだ淀むとも」

②⇒しが(滋賀)

しが【志賀】

姓氏の一つ。

⇒しが‐きよし【志賀潔】

⇒しが‐しげたか【志賀重昂】

⇒しが‐なおや【志賀直哉】

しが【滋賀】

近畿地方の北東部の県。近江国を管轄。県庁所在地は大津市。古くは「志賀」とも書いた。面積4017平方キロメートル。人口138万。全13市。

→どっこいしょ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

し‐が【指画】‥グワ

(→)指頭画しとうがに同じ。

し‐が【歯牙】

①歯と牙きば。また、歯。

②転じて、言葉。

⇒歯牙にもかけない

⇒歯牙の間に置く

しが

〔助詞〕

(シカの転)願望を表す。…たい。→しか

じか【直】ヂカ

(ジキの転)間にへだたりがないこと。直接。「―の取引」「―談判」→じかに

じ‐か【寺家】

⇒じけ

じ‐か【耳科】‥クワ

耳の病気および聴力の障害・診療を主として扱う医学の一分科。

じ‐か【自火】‥クワ

①自分の家から出した火事。

②自分の妄念から起こした苦悩。源平盛衰記1「臆病の―に攻められて絶入りたりけるにや」

じ‐か【自科・自過】‥クワ

自分の犯したとが。

じ‐か【自家】

①自分の家。「―製」「―用」

②自分。自分自身。「―撞着」

⇒自家薬籠中の物

じ‐か【自歌】

自作の和歌。「―合あわせ」

じ‐か【時下】

このごろ。このせつ。目下。刻下。

じ‐か【時花・時華】‥クワ

①その季節の花。

②その時期の流行。

じ‐か【時価】

その時の相場。その時の市価。「―に換算する」

じ‐か【時果】‥クワ

その季節のくだもの。

じ‐か【時課】‥クワ

(hours)キリスト教会の日々の祈りを、決まった時刻ごとに分けたもの。今日のローマ典礼では、朝の祈り、昼の祈り、晩の祈り、寝る前の祈り、読書の五時課。

じ‐か【磁化】‥クワ

①磁気を帯びた状態になること。磁場の中で常磁性体は磁場の向きに、反磁性体は逆向きに磁化される。帯磁。

②単位体積当りの磁気モーメント。

じ‐か【磁荷】

磁石の両極にあって、磁気の原因と見なされるもの。正負2種あるが、常に対で存在していると考えられている。単位はウェーバ(Wb)、またはジュール毎アンペア(J/A)。磁気量。

じ‐が【自我】

(self イギリス・ego ラテン)

①〔哲〕認識・感情・意志・行為の主体としての私を外界の対象や他人と区別していう語。自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識している。身体をも含めていう場合もある。↔他我↔非我。

②〔心〕

㋐意識や行動の主体を指す概念。客体的自我とそれを監視・統制する主体的自我とがある。

㋑精神分析の用語。イドから発する衝動を、外界の現実や良心の統制に従わせるような働きをする、パーソナリティーの側面。エゴ。→超自我

じ‐が【自画】‥グワ

自分で絵を描くこと。また、その絵。「―自讃」

じが【爾雅】

中国古代の字書。3巻。撰者不明。漢代初期以前の成立。漢字を意味的領域により19部門に分け、類義語や訓詁を集めたもの。十三経の一つ。

シガー【cigar】

葉巻タバコ。尾崎紅葉、金色夜叉前編「其手に形好く葉巻シガアを持たせて」

しか‐あれ‐ど

〔接続〕

そうではあるが。しかはあれど。しかれども。古今和歌集序「わづかにひとりふたりなりき。―、これかれ得たる所、得ぬ所、たがひになむある」

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。自作の歌ばかりを集めて歌合の形式に編んだもの。他者に判を乞うこともある。

し‐かい【尸解】

道家の術で、魂だけが神仙となって化し去ること。後に残った肉体は生時と変わらないという。

し‐かい【司会】‥クワイ

会の進行をつかさどること。また、その人。「―者」

し‐かい【四海】

①四方の海。よものうみ。謡曲、高砂「―波静かにて」

②(「四海の内」の意より)天下。世界。国内。太平記1「これより―大きに乱れて」

③〔仏〕須弥山しゅみせんをとりまく四方の外海。

⇒しかい‐けいてい【四海兄弟】

⇒しかい‐なみ【四海波】

し‐かい【四界】

①[群書拾唾]天界・地界・水界・陽界の総称。

②地・水・火・風。四大。

し‐かい【市会】‥クワイ

①旧制で、市制に基づく市の議決機関。

②市議会の通称。「―議員」

→市議会

し‐かい【死灰】‥クワイ

火の気のなくなった灰。転じて、生気のないもののたとえ。

⇒死灰復燃ゆ

し‐かい【死海】

(Dead Sea)イスラエルとヨルダンとの境にある内陸の塩湖。ヨルダン川が流入。面積約1020平方キロメートル、琵琶湖の約1.5倍。水面は海面下392メートルで、地球上で水面の最も低い所。最大深度410メートル。塩度が非常に高い。聖書に関係した史跡が多い。

死海

撮影:小松義夫

②囲かこい女郎のこと。揚代が16文であったから四四ししと呼び、「鹿」の字を当てたものという。色道大鏡「太夫を松として、天神を梅とし、囲を―とせり」

③独活うどの生長して、葉の伸び出たもの。鹿がこれを食うと角が落ちると言われていた。閑吟集「菜をつまば、沢にねぜりや、峰にいたどり、―のたちかくれ」

④「はなしか(咄家)」の略。落語家。

⇒鹿の角を蜂が刺す

⇒鹿を逐う

⇒鹿を逐う者は山を見ず

⇒鹿を指して馬となす

しか【子夏】

孔門十哲の一人。姓は卜ぼく、名は商。子夏は字あざな。衛の人で、孔子より44歳若いという。

し‐か【史科】‥クワ

歴史の科目。歴史科。

し‐か【史家】

歴史を研究している人。歴史家。歴史学者。「郷土の―」

し‐か【史禍】‥クワ

歴史を書いたために受ける筆禍。

し‐か【四花】‥クワ

①梅・寒菊・水仙・蝋梅の称。早春の画題。

②⇒しけ(四華)

し‐か【四果】‥クワ

〔仏〕悟りの四段階。預流よる果(須陀洹しゅだおん果)・一来果(斯陀含しだごん果)・不還ふげん果(阿那含あなごん果)・阿羅漢あらかん果。

し‐か【四科】‥クワ

[論語先進]孔子門下の4種の学科目、すなわち徳行・言語・政事(政治)・文学(学問)。

し‐か【市価】

商品が市場で売買される値段。マーケット‐プライス。「―より安い」

し‐か【死火】‥クワ

①〔仏〕死を劫末の大火災にたとえた語。

②消えはてた火。

し‐か【死花・紙花】‥クワ

葬儀に使う造花。しかばな。

し‐か【死貨】‥クワ

①現に流通していない財貨。

②死蔵の財貨。

し‐か【糸価】

糸の値段。特に生糸きいとの相場。

しか【志賀】

筑前の地名。博多湾北側の海の中道先端部にある陸繋島で、福岡市東区に属する。かつては博多湾北部の島。倭奴わのなの国王印を出土。志賀島しかしま・しかのしま。万葉集3「―の海人あまは藻め刈り塩焼き」→しが(志賀)

し‐か【私家】

①自分の家。

②個人の。私的な。「―版」

し‐か【知客】

(唐音)禅寺で、客を接待する役僧。

し‐か【師家】

①師匠の家。先生の家。

②師。先生。→しけ

し‐か【疵瑕】

(シガとも。「疵」は身のきず、「瑕」は玉のきず)人を非難してきずつけること。また、欠点。過失。あやまち。西鶴置土産「その客の―を見出し」

し‐か【紙価】

紙の値段。紙の相場。

⇒紙価を高める

し‐か【翅果】‥クワ

〔生〕(→)翼果に同じ。

し‐か【詞華・詞花】‥クワ

詩・文章などで、巧みに修飾したことば。詞藻。文藻。「―集」

し‐か【歯科】‥クワ

医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。「―医」

し‐か【詩家】

詩を作る人。詩人。

し‐か【詩歌】

⇒しいか

し‐か【雌花】‥クワ

⇒めばな

し‐か【賜暇】

官吏が一時職務を離れて休暇をもらうこと。また、その休暇。「―を願い出る」

しか【然・爾】

〔副〕

(シはサと同義の副詞、カは接尾語)

①そのように。さように。さ。万葉集1「神代よりかくにあるらし古へも―にあれこそうつせみも妻を争ふらしき」

②(相手の言葉を肯定して、感動詞的に)そう。その通り。(平安時代は漢文訓読語に用い、男性の言葉として使われることが多い)源氏物語末摘花「内裏うちよりかと宣へば、―、まかで侍るままなり」

⇒然云う

しか

〔助詞〕

後に打消の語が来て、わずかにそれだけである意を表す。「これ―できない」「3人だけ―来ない」

しか

〔助詞〕

(過去の助動詞キの連体形シと、終助詞カとの結合したものか。あるいは已然形シカの転用か。後にシガ・シガナとなった。動詞の連用形に接続。また「て―」「に―」の形で用いられる)自分がそうしたいという願望を表す。…たい。万葉集11「まそ鏡見―と思ふ妹もあはぬかも玉の緒の絶えたる恋の繁きこのごろ」。万葉集8「わがやどの秋の萩咲く夕影に今も見て―妹がすがたを」。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなりに―浪かきわけて見るめかづかむ」

しが

①(東北地方で)氷、または、つらら。

②(福岡・山口県で)女の魚行商人。

しが【志賀】

①琵琶湖南西岸一帯の古称。(歌枕) 万葉集1「ささなみの―の大わだ淀むとも」

②⇒しが(滋賀)

しが【志賀】

姓氏の一つ。

⇒しが‐きよし【志賀潔】

⇒しが‐しげたか【志賀重昂】

⇒しが‐なおや【志賀直哉】

しが【滋賀】

近畿地方の北東部の県。近江国を管轄。県庁所在地は大津市。古くは「志賀」とも書いた。面積4017平方キロメートル。人口138万。全13市。

→どっこいしょ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

し‐が【指画】‥グワ

(→)指頭画しとうがに同じ。

し‐が【歯牙】

①歯と牙きば。また、歯。

②転じて、言葉。

⇒歯牙にもかけない

⇒歯牙の間に置く

しが

〔助詞〕

(シカの転)願望を表す。…たい。→しか

じか【直】ヂカ

(ジキの転)間にへだたりがないこと。直接。「―の取引」「―談判」→じかに

じ‐か【寺家】

⇒じけ

じ‐か【耳科】‥クワ

耳の病気および聴力の障害・診療を主として扱う医学の一分科。

じ‐か【自火】‥クワ

①自分の家から出した火事。

②自分の妄念から起こした苦悩。源平盛衰記1「臆病の―に攻められて絶入りたりけるにや」

じ‐か【自科・自過】‥クワ

自分の犯したとが。

じ‐か【自家】

①自分の家。「―製」「―用」

②自分。自分自身。「―撞着」

⇒自家薬籠中の物

じ‐か【自歌】

自作の和歌。「―合あわせ」

じ‐か【時下】

このごろ。このせつ。目下。刻下。

じ‐か【時花・時華】‥クワ

①その季節の花。

②その時期の流行。

じ‐か【時価】

その時の相場。その時の市価。「―に換算する」

じ‐か【時果】‥クワ

その季節のくだもの。

じ‐か【時課】‥クワ

(hours)キリスト教会の日々の祈りを、決まった時刻ごとに分けたもの。今日のローマ典礼では、朝の祈り、昼の祈り、晩の祈り、寝る前の祈り、読書の五時課。

じ‐か【磁化】‥クワ

①磁気を帯びた状態になること。磁場の中で常磁性体は磁場の向きに、反磁性体は逆向きに磁化される。帯磁。

②単位体積当りの磁気モーメント。

じ‐か【磁荷】

磁石の両極にあって、磁気の原因と見なされるもの。正負2種あるが、常に対で存在していると考えられている。単位はウェーバ(Wb)、またはジュール毎アンペア(J/A)。磁気量。

じ‐が【自我】

(self イギリス・ego ラテン)

①〔哲〕認識・感情・意志・行為の主体としての私を外界の対象や他人と区別していう語。自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識している。身体をも含めていう場合もある。↔他我↔非我。

②〔心〕

㋐意識や行動の主体を指す概念。客体的自我とそれを監視・統制する主体的自我とがある。

㋑精神分析の用語。イドから発する衝動を、外界の現実や良心の統制に従わせるような働きをする、パーソナリティーの側面。エゴ。→超自我

じ‐が【自画】‥グワ

自分で絵を描くこと。また、その絵。「―自讃」

じが【爾雅】

中国古代の字書。3巻。撰者不明。漢代初期以前の成立。漢字を意味的領域により19部門に分け、類義語や訓詁を集めたもの。十三経の一つ。

シガー【cigar】

葉巻タバコ。尾崎紅葉、金色夜叉前編「其手に形好く葉巻シガアを持たせて」

しか‐あれ‐ど

〔接続〕

そうではあるが。しかはあれど。しかれども。古今和歌集序「わづかにひとりふたりなりき。―、これかれ得たる所、得ぬ所、たがひになむある」

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。自作の歌ばかりを集めて歌合の形式に編んだもの。他者に判を乞うこともある。

し‐かい【尸解】

道家の術で、魂だけが神仙となって化し去ること。後に残った肉体は生時と変わらないという。

し‐かい【司会】‥クワイ

会の進行をつかさどること。また、その人。「―者」

し‐かい【四海】

①四方の海。よものうみ。謡曲、高砂「―波静かにて」

②(「四海の内」の意より)天下。世界。国内。太平記1「これより―大きに乱れて」

③〔仏〕須弥山しゅみせんをとりまく四方の外海。

⇒しかい‐けいてい【四海兄弟】

⇒しかい‐なみ【四海波】

し‐かい【四界】

①[群書拾唾]天界・地界・水界・陽界の総称。

②地・水・火・風。四大。

し‐かい【市会】‥クワイ

①旧制で、市制に基づく市の議決機関。

②市議会の通称。「―議員」

→市議会

し‐かい【死灰】‥クワイ

火の気のなくなった灰。転じて、生気のないもののたとえ。

⇒死灰復燃ゆ

し‐かい【死海】

(Dead Sea)イスラエルとヨルダンとの境にある内陸の塩湖。ヨルダン川が流入。面積約1020平方キロメートル、琵琶湖の約1.5倍。水面は海面下392メートルで、地球上で水面の最も低い所。最大深度410メートル。塩度が非常に高い。聖書に関係した史跡が多い。

死海

撮影:小松義夫

⇒しかい‐しゃほん【死海写本】

し‐かい【志怪】‥クワイ

(「怪を志しるす」の意)中国で、不思議な出来事を短い文に綴ったもの。小説の原初的段階を示すと考えられる。六朝東晋のころより起こった。「捜神記」など。

し‐かい【視界】

見わたせる範囲。固定した眼または光学器械で見得る範囲。視野。「―が開ける」「―が狭い」

し‐かい【斯界】

この社会。この分野。「―の権威」

し‐かい【詞海】

文章または詩歌の豊富なのを、海の広く深いことにたとえていう語。ことばのうみ。

し‐かい【詩会】‥クワイ

作詩の集会。

しか‐い【歯科医】‥クワ‥

歯科を専門とする医者。歯科医師。歯医者。

し‐がい【市外】‥グワイ

市の区域外。また、市に近接した土地。「―通話」↔市内

し‐がい【市街】

①人家の密集した所。まち。「―地」

②まちの通路。ちまた。

⇒しがいか‐くいき【市街化区域】

⇒しがいか‐ちょうせいくいき【市街化調整区域】

⇒しがい‐せん【市街戦】

⇒しがい‐ち【市街地】

し‐がい【死骸・屍骸】

人や動物の死後の肉体。死体。なきがら。

⇒しがい‐しおづめ【死骸塩詰め】

し‐がい【糸鞋】

絹糸を編んで作った履くつ。くくり緒があって襪しとうずの上につける。雅楽の舞人が舞楽に用いる。いとのくつ。いとぐつ。しあい。

糸鞋

⇒しかい‐しゃほん【死海写本】

し‐かい【志怪】‥クワイ

(「怪を志しるす」の意)中国で、不思議な出来事を短い文に綴ったもの。小説の原初的段階を示すと考えられる。六朝東晋のころより起こった。「捜神記」など。

し‐かい【視界】

見わたせる範囲。固定した眼または光学器械で見得る範囲。視野。「―が開ける」「―が狭い」

し‐かい【斯界】

この社会。この分野。「―の権威」

し‐かい【詞海】

文章または詩歌の豊富なのを、海の広く深いことにたとえていう語。ことばのうみ。

し‐かい【詩会】‥クワイ

作詩の集会。

しか‐い【歯科医】‥クワ‥

歯科を専門とする医者。歯科医師。歯医者。

し‐がい【市外】‥グワイ

市の区域外。また、市に近接した土地。「―通話」↔市内

し‐がい【市街】

①人家の密集した所。まち。「―地」

②まちの通路。ちまた。

⇒しがいか‐くいき【市街化区域】

⇒しがいか‐ちょうせいくいき【市街化調整区域】

⇒しがい‐せん【市街戦】

⇒しがい‐ち【市街地】

し‐がい【死骸・屍骸】

人や動物の死後の肉体。死体。なきがら。

⇒しがい‐しおづめ【死骸塩詰め】

し‐がい【糸鞋】

絹糸を編んで作った履くつ。くくり緒があって襪しとうずの上につける。雅楽の舞人が舞楽に用いる。いとのくつ。いとぐつ。しあい。

糸鞋

し‐がい【紫蓋】

紫色のきぬがさ。紫翠の山気をたとえていう語。和漢朗詠集「―の嶺の嵐疎かにして」

じ‐かい【字解】

文字の解釈。漢字の解釈。

じ‐かい【次回】‥クワイ

今の次の回。次の時。次期。「―まわし」

じ‐かい【耳介】

外耳の一部。主として軟骨とこれを覆う皮膚とから成り、音響を反射して耳孔に入りやすくさせる。みみ。耳殻。耳翼。→耳(図)

じ‐かい【自戒】

自分で自分を戒めること。「あやまちを繰り返さないよう―する」「自粛―」

じ‐かい【自晦】‥クワイ

自分の才能を隠してあらわさないこと。

じ‐かい【自壊】‥クワイ

自然にこわれること。外力によらず内部からくずれること。「―作用」

じ‐かい【持戒】ヂ‥

〔仏〕戒をかたく守ること。↔破戒

じ‐かい【時晦】‥クワイ

暗愚で無道なこと。一説に、時に応じてその才能を隠すこと。

じ‐かい【慈誨】‥クワイ

慈愛のこもったおしえ。

じかい【辞海】

中国の文語辞典。百科事典的項目を含む。舒新城・徐元誥ら編。1937年成る。中華人民共和国での改訂版がある。

じ‐かい【磁界】

(→)磁場じばに同じ。

じ‐がい【地貝】ヂガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

じ‐がい【自害】

自ら傷つけて自分の生命を絶つこと。自殺。自刃。自尽。「―して果てる」

し‐がい【紫蓋】

紫色のきぬがさ。紫翠の山気をたとえていう語。和漢朗詠集「―の嶺の嵐疎かにして」

じ‐かい【字解】

文字の解釈。漢字の解釈。

じ‐かい【次回】‥クワイ

今の次の回。次の時。次期。「―まわし」

じ‐かい【耳介】

外耳の一部。主として軟骨とこれを覆う皮膚とから成り、音響を反射して耳孔に入りやすくさせる。みみ。耳殻。耳翼。→耳(図)

じ‐かい【自戒】

自分で自分を戒めること。「あやまちを繰り返さないよう―する」「自粛―」

じ‐かい【自晦】‥クワイ

自分の才能を隠してあらわさないこと。

じ‐かい【自壊】‥クワイ

自然にこわれること。外力によらず内部からくずれること。「―作用」

じ‐かい【持戒】ヂ‥

〔仏〕戒をかたく守ること。↔破戒

じ‐かい【時晦】‥クワイ

暗愚で無道なこと。一説に、時に応じてその才能を隠すこと。

じ‐かい【慈誨】‥クワイ

慈愛のこもったおしえ。

じかい【辞海】

中国の文語辞典。百科事典的項目を含む。舒新城・徐元誥ら編。1937年成る。中華人民共和国での改訂版がある。

じ‐かい【磁界】

(→)磁場じばに同じ。

じ‐がい【地貝】ヂガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

じ‐がい【自害】

自ら傷つけて自分の生命を絶つこと。自殺。自刃。自尽。「―して果てる」

シオン

提供:OPO

シオン

提供:OPO

②⇒しおに2。夜の寝覚5「―の御衣」

し‐おん【歯音】

〔言〕

①(dental)舌先と上の門歯とで妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。歯間音しかんおん、歯茎音しけいおんを含む。

②中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。舌先や舌面を用いて調音される破擦音・摩擦音、すなわち〔ts〕〔s〕などの総称。

シオン【Sion ラテン・ フランス】

エルサレム市街の丘の名。ダヴィデ王の墓がある。転じてエルサレムの雅名。シオニズム運動の象徴。

シオンの丘

撮影:小松義夫

②⇒しおに2。夜の寝覚5「―の御衣」

し‐おん【歯音】

〔言〕

①(dental)舌先と上の門歯とで妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。歯間音しかんおん、歯茎音しけいおんを含む。

②中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。舌先や舌面を用いて調音される破擦音・摩擦音、すなわち〔ts〕〔s〕などの総称。

シオン【Sion ラテン・ フランス】

エルサレム市街の丘の名。ダヴィデ王の墓がある。転じてエルサレムの雅名。シオニズム運動の象徴。

シオンの丘

撮影:小松義夫

じ‐おん【字音】

漢字の発音。古来、日本に伝来して国語化した漢字の音。古音・呉音・漢音・唐音などの種類がある。

⇒じおん‐かなづかい【字音仮名遣】

じ‐おん【慈恩】

いつくしみの恩。あついなさけ。

じおん‐かなづかい【字音仮名遣】‥ヅカヒ

仮名を用いて字音を表記する場合の仮名遣。「高」を「かう」、「甲」を「かふ」とする類。→国語仮名遣

⇒じ‐おん【字音】

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ

語学書。本居宣長著。1巻。1776年(安永5)刊。初めて体系的に漢字音の仮名遣を考究した書。

じおん‐じ【慈恩寺】

(→)大慈恩寺だいじおんじに同じ。

じおん‐だいし【慈恩大師】

唐僧、基きの諡号しごう。

じ‐おんな【地女】ヂヲンナ

素人しろうと女。→地じ5

しか【鹿】

(「めか(女鹿)」に対し牡鹿をいうとも)

①ウシ目(偶蹄類)シカ科のニホンジカ。体長1.5メートルほどだが、北のものほど大きい。角は牡のみにあり、成長したものでは40センチメートルほど、毎年生えかわる。アジア東部に広く分布し、日本では北海道から沖縄まで生息するが、いくつかの亜種、または種に分けることもある。夏は褐色の地に白斑があるが、冬は一様に灰褐色となる。草食。神の使いとされ、神社に飼われることもある。秋、牝鹿を呼ぶ牡鹿の声は、詩歌に多く詠まれる。なお、シカ科の哺乳類には約40種があり、アフリカ以外の世界各地に分布、オーストラリアやニュー‐ジーランドには移入されている。か。しし。かせぎ。かのしし。〈[季]秋〉。常陸風土記「葦原の―は、其の味爛くされるごとし」

ニホンジカ

提供:東京動物園協会

じ‐おん【字音】

漢字の発音。古来、日本に伝来して国語化した漢字の音。古音・呉音・漢音・唐音などの種類がある。

⇒じおん‐かなづかい【字音仮名遣】

じ‐おん【慈恩】

いつくしみの恩。あついなさけ。

じおん‐かなづかい【字音仮名遣】‥ヅカヒ

仮名を用いて字音を表記する場合の仮名遣。「高」を「かう」、「甲」を「かふ」とする類。→国語仮名遣

⇒じ‐おん【字音】

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ

語学書。本居宣長著。1巻。1776年(安永5)刊。初めて体系的に漢字音の仮名遣を考究した書。

じおん‐じ【慈恩寺】

(→)大慈恩寺だいじおんじに同じ。

じおん‐だいし【慈恩大師】

唐僧、基きの諡号しごう。

じ‐おんな【地女】ヂヲンナ

素人しろうと女。→地じ5

しか【鹿】

(「めか(女鹿)」に対し牡鹿をいうとも)

①ウシ目(偶蹄類)シカ科のニホンジカ。体長1.5メートルほどだが、北のものほど大きい。角は牡のみにあり、成長したものでは40センチメートルほど、毎年生えかわる。アジア東部に広く分布し、日本では北海道から沖縄まで生息するが、いくつかの亜種、または種に分けることもある。夏は褐色の地に白斑があるが、冬は一様に灰褐色となる。草食。神の使いとされ、神社に飼われることもある。秋、牝鹿を呼ぶ牡鹿の声は、詩歌に多く詠まれる。なお、シカ科の哺乳類には約40種があり、アフリカ以外の世界各地に分布、オーストラリアやニュー‐ジーランドには移入されている。か。しし。かせぎ。かのしし。〈[季]秋〉。常陸風土記「葦原の―は、其の味爛くされるごとし」

ニホンジカ

提供:東京動物園協会

エゾシカ

撮影:小宮輝之

エゾシカ

撮影:小宮輝之

②囲かこい女郎のこと。揚代が16文であったから四四ししと呼び、「鹿」の字を当てたものという。色道大鏡「太夫を松として、天神を梅とし、囲を―とせり」

③独活うどの生長して、葉の伸び出たもの。鹿がこれを食うと角が落ちると言われていた。閑吟集「菜をつまば、沢にねぜりや、峰にいたどり、―のたちかくれ」

④「はなしか(咄家)」の略。落語家。

⇒鹿の角を蜂が刺す

⇒鹿を逐う

⇒鹿を逐う者は山を見ず

⇒鹿を指して馬となす

しか【子夏】

孔門十哲の一人。姓は卜ぼく、名は商。子夏は字あざな。衛の人で、孔子より44歳若いという。

し‐か【史科】‥クワ

歴史の科目。歴史科。

し‐か【史家】

歴史を研究している人。歴史家。歴史学者。「郷土の―」

し‐か【史禍】‥クワ

歴史を書いたために受ける筆禍。

し‐か【四花】‥クワ

①梅・寒菊・水仙・蝋梅の称。早春の画題。

②⇒しけ(四華)

し‐か【四果】‥クワ

〔仏〕悟りの四段階。預流よる果(須陀洹しゅだおん果)・一来果(斯陀含しだごん果)・不還ふげん果(阿那含あなごん果)・阿羅漢あらかん果。

し‐か【四科】‥クワ

[論語先進]孔子門下の4種の学科目、すなわち徳行・言語・政事(政治)・文学(学問)。

し‐か【市価】

商品が市場で売買される値段。マーケット‐プライス。「―より安い」

し‐か【死火】‥クワ

①〔仏〕死を劫末の大火災にたとえた語。

②消えはてた火。

し‐か【死花・紙花】‥クワ

葬儀に使う造花。しかばな。

し‐か【死貨】‥クワ

①現に流通していない財貨。

②死蔵の財貨。

し‐か【糸価】

糸の値段。特に生糸きいとの相場。

しか【志賀】

筑前の地名。博多湾北側の海の中道先端部にある陸繋島で、福岡市東区に属する。かつては博多湾北部の島。倭奴わのなの国王印を出土。志賀島しかしま・しかのしま。万葉集3「―の海人あまは藻め刈り塩焼き」→しが(志賀)

し‐か【私家】

①自分の家。

②個人の。私的な。「―版」

し‐か【知客】

(唐音)禅寺で、客を接待する役僧。

し‐か【師家】

①師匠の家。先生の家。

②師。先生。→しけ

し‐か【疵瑕】

(シガとも。「疵」は身のきず、「瑕」は玉のきず)人を非難してきずつけること。また、欠点。過失。あやまち。西鶴置土産「その客の―を見出し」

し‐か【紙価】

紙の値段。紙の相場。

⇒紙価を高める

し‐か【翅果】‥クワ

〔生〕(→)翼果に同じ。

し‐か【詞華・詞花】‥クワ

詩・文章などで、巧みに修飾したことば。詞藻。文藻。「―集」

し‐か【歯科】‥クワ

医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。「―医」

し‐か【詩家】

詩を作る人。詩人。

し‐か【詩歌】

⇒しいか

し‐か【雌花】‥クワ

⇒めばな

し‐か【賜暇】

官吏が一時職務を離れて休暇をもらうこと。また、その休暇。「―を願い出る」

しか【然・爾】

〔副〕

(シはサと同義の副詞、カは接尾語)

①そのように。さように。さ。万葉集1「神代よりかくにあるらし古へも―にあれこそうつせみも妻を争ふらしき」

②(相手の言葉を肯定して、感動詞的に)そう。その通り。(平安時代は漢文訓読語に用い、男性の言葉として使われることが多い)源氏物語末摘花「内裏うちよりかと宣へば、―、まかで侍るままなり」

⇒然云う

しか

〔助詞〕

後に打消の語が来て、わずかにそれだけである意を表す。「これ―できない」「3人だけ―来ない」

しか

〔助詞〕

(過去の助動詞キの連体形シと、終助詞カとの結合したものか。あるいは已然形シカの転用か。後にシガ・シガナとなった。動詞の連用形に接続。また「て―」「に―」の形で用いられる)自分がそうしたいという願望を表す。…たい。万葉集11「まそ鏡見―と思ふ妹もあはぬかも玉の緒の絶えたる恋の繁きこのごろ」。万葉集8「わがやどの秋の萩咲く夕影に今も見て―妹がすがたを」。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなりに―浪かきわけて見るめかづかむ」

しが

①(東北地方で)氷、または、つらら。

②(福岡・山口県で)女の魚行商人。

しが【志賀】

①琵琶湖南西岸一帯の古称。(歌枕) 万葉集1「ささなみの―の大わだ淀むとも」

②⇒しが(滋賀)

しが【志賀】

姓氏の一つ。

⇒しが‐きよし【志賀潔】

⇒しが‐しげたか【志賀重昂】

⇒しが‐なおや【志賀直哉】

しが【滋賀】

近畿地方の北東部の県。近江国を管轄。県庁所在地は大津市。古くは「志賀」とも書いた。面積4017平方キロメートル。人口138万。全13市。

→どっこいしょ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

し‐が【指画】‥グワ

(→)指頭画しとうがに同じ。

し‐が【歯牙】

①歯と牙きば。また、歯。

②転じて、言葉。

⇒歯牙にもかけない

⇒歯牙の間に置く

しが

〔助詞〕

(シカの転)願望を表す。…たい。→しか

じか【直】ヂカ

(ジキの転)間にへだたりがないこと。直接。「―の取引」「―談判」→じかに

じ‐か【寺家】

⇒じけ

じ‐か【耳科】‥クワ

耳の病気および聴力の障害・診療を主として扱う医学の一分科。

じ‐か【自火】‥クワ

①自分の家から出した火事。

②自分の妄念から起こした苦悩。源平盛衰記1「臆病の―に攻められて絶入りたりけるにや」

じ‐か【自科・自過】‥クワ

自分の犯したとが。

じ‐か【自家】

①自分の家。「―製」「―用」

②自分。自分自身。「―撞着」

⇒自家薬籠中の物

じ‐か【自歌】

自作の和歌。「―合あわせ」

じ‐か【時下】

このごろ。このせつ。目下。刻下。

じ‐か【時花・時華】‥クワ

①その季節の花。

②その時期の流行。

じ‐か【時価】

その時の相場。その時の市価。「―に換算する」

じ‐か【時果】‥クワ

その季節のくだもの。

じ‐か【時課】‥クワ

(hours)キリスト教会の日々の祈りを、決まった時刻ごとに分けたもの。今日のローマ典礼では、朝の祈り、昼の祈り、晩の祈り、寝る前の祈り、読書の五時課。

じ‐か【磁化】‥クワ

①磁気を帯びた状態になること。磁場の中で常磁性体は磁場の向きに、反磁性体は逆向きに磁化される。帯磁。

②単位体積当りの磁気モーメント。

じ‐か【磁荷】

磁石の両極にあって、磁気の原因と見なされるもの。正負2種あるが、常に対で存在していると考えられている。単位はウェーバ(Wb)、またはジュール毎アンペア(J/A)。磁気量。

じ‐が【自我】

(self イギリス・ego ラテン)

①〔哲〕認識・感情・意志・行為の主体としての私を外界の対象や他人と区別していう語。自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識している。身体をも含めていう場合もある。↔他我↔非我。

②〔心〕

㋐意識や行動の主体を指す概念。客体的自我とそれを監視・統制する主体的自我とがある。

㋑精神分析の用語。イドから発する衝動を、外界の現実や良心の統制に従わせるような働きをする、パーソナリティーの側面。エゴ。→超自我

じ‐が【自画】‥グワ

自分で絵を描くこと。また、その絵。「―自讃」

じが【爾雅】

中国古代の字書。3巻。撰者不明。漢代初期以前の成立。漢字を意味的領域により19部門に分け、類義語や訓詁を集めたもの。十三経の一つ。

シガー【cigar】

葉巻タバコ。尾崎紅葉、金色夜叉前編「其手に形好く葉巻シガアを持たせて」

しか‐あれ‐ど

〔接続〕

そうではあるが。しかはあれど。しかれども。古今和歌集序「わづかにひとりふたりなりき。―、これかれ得たる所、得ぬ所、たがひになむある」

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。自作の歌ばかりを集めて歌合の形式に編んだもの。他者に判を乞うこともある。

し‐かい【尸解】

道家の術で、魂だけが神仙となって化し去ること。後に残った肉体は生時と変わらないという。

し‐かい【司会】‥クワイ

会の進行をつかさどること。また、その人。「―者」

し‐かい【四海】

①四方の海。よものうみ。謡曲、高砂「―波静かにて」

②(「四海の内」の意より)天下。世界。国内。太平記1「これより―大きに乱れて」

③〔仏〕須弥山しゅみせんをとりまく四方の外海。

⇒しかい‐けいてい【四海兄弟】

⇒しかい‐なみ【四海波】

し‐かい【四界】

①[群書拾唾]天界・地界・水界・陽界の総称。

②地・水・火・風。四大。

し‐かい【市会】‥クワイ

①旧制で、市制に基づく市の議決機関。

②市議会の通称。「―議員」

→市議会

し‐かい【死灰】‥クワイ

火の気のなくなった灰。転じて、生気のないもののたとえ。

⇒死灰復燃ゆ

し‐かい【死海】

(Dead Sea)イスラエルとヨルダンとの境にある内陸の塩湖。ヨルダン川が流入。面積約1020平方キロメートル、琵琶湖の約1.5倍。水面は海面下392メートルで、地球上で水面の最も低い所。最大深度410メートル。塩度が非常に高い。聖書に関係した史跡が多い。

死海

撮影:小松義夫

②囲かこい女郎のこと。揚代が16文であったから四四ししと呼び、「鹿」の字を当てたものという。色道大鏡「太夫を松として、天神を梅とし、囲を―とせり」

③独活うどの生長して、葉の伸び出たもの。鹿がこれを食うと角が落ちると言われていた。閑吟集「菜をつまば、沢にねぜりや、峰にいたどり、―のたちかくれ」

④「はなしか(咄家)」の略。落語家。

⇒鹿の角を蜂が刺す

⇒鹿を逐う

⇒鹿を逐う者は山を見ず

⇒鹿を指して馬となす

しか【子夏】

孔門十哲の一人。姓は卜ぼく、名は商。子夏は字あざな。衛の人で、孔子より44歳若いという。

し‐か【史科】‥クワ

歴史の科目。歴史科。

し‐か【史家】

歴史を研究している人。歴史家。歴史学者。「郷土の―」

し‐か【史禍】‥クワ

歴史を書いたために受ける筆禍。

し‐か【四花】‥クワ

①梅・寒菊・水仙・蝋梅の称。早春の画題。

②⇒しけ(四華)

し‐か【四果】‥クワ

〔仏〕悟りの四段階。預流よる果(須陀洹しゅだおん果)・一来果(斯陀含しだごん果)・不還ふげん果(阿那含あなごん果)・阿羅漢あらかん果。

し‐か【四科】‥クワ

[論語先進]孔子門下の4種の学科目、すなわち徳行・言語・政事(政治)・文学(学問)。

し‐か【市価】

商品が市場で売買される値段。マーケット‐プライス。「―より安い」

し‐か【死火】‥クワ

①〔仏〕死を劫末の大火災にたとえた語。

②消えはてた火。

し‐か【死花・紙花】‥クワ

葬儀に使う造花。しかばな。

し‐か【死貨】‥クワ

①現に流通していない財貨。

②死蔵の財貨。

し‐か【糸価】

糸の値段。特に生糸きいとの相場。

しか【志賀】

筑前の地名。博多湾北側の海の中道先端部にある陸繋島で、福岡市東区に属する。かつては博多湾北部の島。倭奴わのなの国王印を出土。志賀島しかしま・しかのしま。万葉集3「―の海人あまは藻め刈り塩焼き」→しが(志賀)

し‐か【私家】

①自分の家。

②個人の。私的な。「―版」

し‐か【知客】

(唐音)禅寺で、客を接待する役僧。

し‐か【師家】

①師匠の家。先生の家。

②師。先生。→しけ

し‐か【疵瑕】

(シガとも。「疵」は身のきず、「瑕」は玉のきず)人を非難してきずつけること。また、欠点。過失。あやまち。西鶴置土産「その客の―を見出し」

し‐か【紙価】

紙の値段。紙の相場。

⇒紙価を高める

し‐か【翅果】‥クワ

〔生〕(→)翼果に同じ。

し‐か【詞華・詞花】‥クワ

詩・文章などで、巧みに修飾したことば。詞藻。文藻。「―集」

し‐か【歯科】‥クワ

医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。「―医」

し‐か【詩家】

詩を作る人。詩人。

し‐か【詩歌】

⇒しいか

し‐か【雌花】‥クワ

⇒めばな

し‐か【賜暇】

官吏が一時職務を離れて休暇をもらうこと。また、その休暇。「―を願い出る」

しか【然・爾】

〔副〕

(シはサと同義の副詞、カは接尾語)

①そのように。さように。さ。万葉集1「神代よりかくにあるらし古へも―にあれこそうつせみも妻を争ふらしき」

②(相手の言葉を肯定して、感動詞的に)そう。その通り。(平安時代は漢文訓読語に用い、男性の言葉として使われることが多い)源氏物語末摘花「内裏うちよりかと宣へば、―、まかで侍るままなり」

⇒然云う

しか

〔助詞〕

後に打消の語が来て、わずかにそれだけである意を表す。「これ―できない」「3人だけ―来ない」

しか

〔助詞〕

(過去の助動詞キの連体形シと、終助詞カとの結合したものか。あるいは已然形シカの転用か。後にシガ・シガナとなった。動詞の連用形に接続。また「て―」「に―」の形で用いられる)自分がそうしたいという願望を表す。…たい。万葉集11「まそ鏡見―と思ふ妹もあはぬかも玉の緒の絶えたる恋の繁きこのごろ」。万葉集8「わがやどの秋の萩咲く夕影に今も見て―妹がすがたを」。後撰和歌集恋「伊勢の海に遊ぶ海人ともなりに―浪かきわけて見るめかづかむ」

しが

①(東北地方で)氷、または、つらら。

②(福岡・山口県で)女の魚行商人。

しが【志賀】

①琵琶湖南西岸一帯の古称。(歌枕) 万葉集1「ささなみの―の大わだ淀むとも」

②⇒しが(滋賀)

しが【志賀】

姓氏の一つ。

⇒しが‐きよし【志賀潔】

⇒しが‐しげたか【志賀重昂】

⇒しが‐なおや【志賀直哉】

しが【滋賀】

近畿地方の北東部の県。近江国を管轄。県庁所在地は大津市。古くは「志賀」とも書いた。面積4017平方キロメートル。人口138万。全13市。

→どっこいしょ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

し‐が【指画】‥グワ

(→)指頭画しとうがに同じ。

し‐が【歯牙】

①歯と牙きば。また、歯。

②転じて、言葉。

⇒歯牙にもかけない

⇒歯牙の間に置く

しが

〔助詞〕

(シカの転)願望を表す。…たい。→しか

じか【直】ヂカ

(ジキの転)間にへだたりがないこと。直接。「―の取引」「―談判」→じかに

じ‐か【寺家】

⇒じけ

じ‐か【耳科】‥クワ

耳の病気および聴力の障害・診療を主として扱う医学の一分科。

じ‐か【自火】‥クワ

①自分の家から出した火事。

②自分の妄念から起こした苦悩。源平盛衰記1「臆病の―に攻められて絶入りたりけるにや」

じ‐か【自科・自過】‥クワ

自分の犯したとが。

じ‐か【自家】

①自分の家。「―製」「―用」

②自分。自分自身。「―撞着」

⇒自家薬籠中の物

じ‐か【自歌】

自作の和歌。「―合あわせ」

じ‐か【時下】

このごろ。このせつ。目下。刻下。

じ‐か【時花・時華】‥クワ

①その季節の花。

②その時期の流行。

じ‐か【時価】

その時の相場。その時の市価。「―に換算する」

じ‐か【時果】‥クワ

その季節のくだもの。

じ‐か【時課】‥クワ

(hours)キリスト教会の日々の祈りを、決まった時刻ごとに分けたもの。今日のローマ典礼では、朝の祈り、昼の祈り、晩の祈り、寝る前の祈り、読書の五時課。

じ‐か【磁化】‥クワ

①磁気を帯びた状態になること。磁場の中で常磁性体は磁場の向きに、反磁性体は逆向きに磁化される。帯磁。

②単位体積当りの磁気モーメント。

じ‐か【磁荷】

磁石の両極にあって、磁気の原因と見なされるもの。正負2種あるが、常に対で存在していると考えられている。単位はウェーバ(Wb)、またはジュール毎アンペア(J/A)。磁気量。

じ‐が【自我】

(self イギリス・ego ラテン)

①〔哲〕認識・感情・意志・行為の主体としての私を外界の対象や他人と区別していう語。自我は、時間の経過や種々の変化を通じての自己同一性を意識している。身体をも含めていう場合もある。↔他我↔非我。

②〔心〕

㋐意識や行動の主体を指す概念。客体的自我とそれを監視・統制する主体的自我とがある。

㋑精神分析の用語。イドから発する衝動を、外界の現実や良心の統制に従わせるような働きをする、パーソナリティーの側面。エゴ。→超自我

じ‐が【自画】‥グワ

自分で絵を描くこと。また、その絵。「―自讃」

じが【爾雅】

中国古代の字書。3巻。撰者不明。漢代初期以前の成立。漢字を意味的領域により19部門に分け、類義語や訓詁を集めたもの。十三経の一つ。

シガー【cigar】

葉巻タバコ。尾崎紅葉、金色夜叉前編「其手に形好く葉巻シガアを持たせて」

しか‐あれ‐ど

〔接続〕

そうではあるが。しかはあれど。しかれども。古今和歌集序「わづかにひとりふたりなりき。―、これかれ得たる所、得ぬ所、たがひになむある」

じか‐あわせ【自歌合】‥アハセ

歌合うたあわせの一つ。自作の歌ばかりを集めて歌合の形式に編んだもの。他者に判を乞うこともある。

し‐かい【尸解】

道家の術で、魂だけが神仙となって化し去ること。後に残った肉体は生時と変わらないという。

し‐かい【司会】‥クワイ

会の進行をつかさどること。また、その人。「―者」

し‐かい【四海】

①四方の海。よものうみ。謡曲、高砂「―波静かにて」

②(「四海の内」の意より)天下。世界。国内。太平記1「これより―大きに乱れて」

③〔仏〕須弥山しゅみせんをとりまく四方の外海。

⇒しかい‐けいてい【四海兄弟】

⇒しかい‐なみ【四海波】

し‐かい【四界】

①[群書拾唾]天界・地界・水界・陽界の総称。

②地・水・火・風。四大。

し‐かい【市会】‥クワイ

①旧制で、市制に基づく市の議決機関。

②市議会の通称。「―議員」

→市議会

し‐かい【死灰】‥クワイ

火の気のなくなった灰。転じて、生気のないもののたとえ。

⇒死灰復燃ゆ

し‐かい【死海】

(Dead Sea)イスラエルとヨルダンとの境にある内陸の塩湖。ヨルダン川が流入。面積約1020平方キロメートル、琵琶湖の約1.5倍。水面は海面下392メートルで、地球上で水面の最も低い所。最大深度410メートル。塩度が非常に高い。聖書に関係した史跡が多い。

死海

撮影:小松義夫

⇒しかい‐しゃほん【死海写本】

し‐かい【志怪】‥クワイ

(「怪を志しるす」の意)中国で、不思議な出来事を短い文に綴ったもの。小説の原初的段階を示すと考えられる。六朝東晋のころより起こった。「捜神記」など。

し‐かい【視界】

見わたせる範囲。固定した眼または光学器械で見得る範囲。視野。「―が開ける」「―が狭い」

し‐かい【斯界】

この社会。この分野。「―の権威」

し‐かい【詞海】

文章または詩歌の豊富なのを、海の広く深いことにたとえていう語。ことばのうみ。

し‐かい【詩会】‥クワイ

作詩の集会。

しか‐い【歯科医】‥クワ‥

歯科を専門とする医者。歯科医師。歯医者。

し‐がい【市外】‥グワイ

市の区域外。また、市に近接した土地。「―通話」↔市内

し‐がい【市街】

①人家の密集した所。まち。「―地」

②まちの通路。ちまた。

⇒しがいか‐くいき【市街化区域】

⇒しがいか‐ちょうせいくいき【市街化調整区域】

⇒しがい‐せん【市街戦】

⇒しがい‐ち【市街地】

し‐がい【死骸・屍骸】

人や動物の死後の肉体。死体。なきがら。

⇒しがい‐しおづめ【死骸塩詰め】

し‐がい【糸鞋】

絹糸を編んで作った履くつ。くくり緒があって襪しとうずの上につける。雅楽の舞人が舞楽に用いる。いとのくつ。いとぐつ。しあい。

糸鞋

⇒しかい‐しゃほん【死海写本】

し‐かい【志怪】‥クワイ

(「怪を志しるす」の意)中国で、不思議な出来事を短い文に綴ったもの。小説の原初的段階を示すと考えられる。六朝東晋のころより起こった。「捜神記」など。

し‐かい【視界】

見わたせる範囲。固定した眼または光学器械で見得る範囲。視野。「―が開ける」「―が狭い」

し‐かい【斯界】

この社会。この分野。「―の権威」

し‐かい【詞海】

文章または詩歌の豊富なのを、海の広く深いことにたとえていう語。ことばのうみ。

し‐かい【詩会】‥クワイ

作詩の集会。

しか‐い【歯科医】‥クワ‥

歯科を専門とする医者。歯科医師。歯医者。

し‐がい【市外】‥グワイ

市の区域外。また、市に近接した土地。「―通話」↔市内

し‐がい【市街】

①人家の密集した所。まち。「―地」

②まちの通路。ちまた。

⇒しがいか‐くいき【市街化区域】

⇒しがいか‐ちょうせいくいき【市街化調整区域】

⇒しがい‐せん【市街戦】

⇒しがい‐ち【市街地】

し‐がい【死骸・屍骸】

人や動物の死後の肉体。死体。なきがら。

⇒しがい‐しおづめ【死骸塩詰め】

し‐がい【糸鞋】

絹糸を編んで作った履くつ。くくり緒があって襪しとうずの上につける。雅楽の舞人が舞楽に用いる。いとのくつ。いとぐつ。しあい。

糸鞋

し‐がい【紫蓋】

紫色のきぬがさ。紫翠の山気をたとえていう語。和漢朗詠集「―の嶺の嵐疎かにして」

じ‐かい【字解】

文字の解釈。漢字の解釈。

じ‐かい【次回】‥クワイ

今の次の回。次の時。次期。「―まわし」

じ‐かい【耳介】

外耳の一部。主として軟骨とこれを覆う皮膚とから成り、音響を反射して耳孔に入りやすくさせる。みみ。耳殻。耳翼。→耳(図)

じ‐かい【自戒】

自分で自分を戒めること。「あやまちを繰り返さないよう―する」「自粛―」

じ‐かい【自晦】‥クワイ

自分の才能を隠してあらわさないこと。

じ‐かい【自壊】‥クワイ

自然にこわれること。外力によらず内部からくずれること。「―作用」

じ‐かい【持戒】ヂ‥

〔仏〕戒をかたく守ること。↔破戒

じ‐かい【時晦】‥クワイ

暗愚で無道なこと。一説に、時に応じてその才能を隠すこと。

じ‐かい【慈誨】‥クワイ

慈愛のこもったおしえ。

じかい【辞海】

中国の文語辞典。百科事典的項目を含む。舒新城・徐元誥ら編。1937年成る。中華人民共和国での改訂版がある。

じ‐かい【磁界】

(→)磁場じばに同じ。

じ‐がい【地貝】ヂガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

じ‐がい【自害】

自ら傷つけて自分の生命を絶つこと。自殺。自刃。自尽。「―して果てる」

し‐がい【紫蓋】

紫色のきぬがさ。紫翠の山気をたとえていう語。和漢朗詠集「―の嶺の嵐疎かにして」

じ‐かい【字解】

文字の解釈。漢字の解釈。

じ‐かい【次回】‥クワイ

今の次の回。次の時。次期。「―まわし」

じ‐かい【耳介】

外耳の一部。主として軟骨とこれを覆う皮膚とから成り、音響を反射して耳孔に入りやすくさせる。みみ。耳殻。耳翼。→耳(図)

じ‐かい【自戒】

自分で自分を戒めること。「あやまちを繰り返さないよう―する」「自粛―」

じ‐かい【自晦】‥クワイ

自分の才能を隠してあらわさないこと。

じ‐かい【自壊】‥クワイ

自然にこわれること。外力によらず内部からくずれること。「―作用」

じ‐かい【持戒】ヂ‥

〔仏〕戒をかたく守ること。↔破戒

じ‐かい【時晦】‥クワイ

暗愚で無道なこと。一説に、時に応じてその才能を隠すこと。

じ‐かい【慈誨】‥クワイ

慈愛のこもったおしえ。

じかい【辞海】

中国の文語辞典。百科事典的項目を含む。舒新城・徐元誥ら編。1937年成る。中華人民共和国での改訂版がある。

じ‐かい【磁界】

(→)磁場じばに同じ。

じ‐がい【地貝】ヂガヒ

「貝合かいあわせ2」参照。

じ‐がい【自害】

自ら傷つけて自分の生命を絶つこと。自殺。自刃。自尽。「―して果てる」

しょうさい‐ふぐ【潮前河豚】🔗⭐🔉

しょうさい‐ふぐ【潮前河豚】

フグ科の海産の硬骨魚。食用とされるが、毒性が強いので調理には十分な注意が必要。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「せうせへ鰒ふぐを踏んづぶしたやうな、極くお粗末な御面相だが」

しわい【潮合】シハヒ🔗⭐🔉

しわい【潮合】シハヒ

(シホアヒの約)

⇒しおあい

ちょう‐い【潮位】テウヰ🔗⭐🔉

ちょう‐い【潮位】テウヰ

潮の干満によって変化する海面の高さ。

ちょう‐おん【潮音】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐おん【潮音】テウ‥

①海の波の音。

②仏の説法の声が大きくあまねく聞こえるのをたとえた語。海潮音。

ちょう‐かい【潮解】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐かい【潮解】テウ‥

固体が大気中の水蒸気を吸収して、それに溶解する現象。食塩中に含まれる塩化マグネシウム(にがり)はこの性質が著しい。

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうか‐たい【潮下帯】テウ‥

海岸の低潮線よりも低いところ。潮間帯の下に位置する。太陽光がとどき、海藻類の着生がみられる深さまでの海底を指す。亜潮間帯。↔潮上帯

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうかん‐たい【潮間帯】テウ‥

高潮線と低潮線との間の海岸領域。満潮時には海中に没し、干潮時には空気にさらされるため、動物・海藻の独特の分布がみられる。

ちょう‐こう【潮紅】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐こう【潮紅】テウ‥

紅色のさすこと。赤らむこと。

ちょう‐こう【潮候】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐こう【潮候】テウ‥

潮しおの変化する時刻。潮どき。

⇒ちょうこう‐さ【潮候差】

ちょうこう‐さ【潮候差】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうこう‐さ【潮候差】テウ‥

月が子午線を通過してから満潮となるまでの平均時間。平均高潮間隙。

⇒ちょう‐こう【潮候】

ちょう‐さ【潮差】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐さ【潮差】テウ‥

日々の満潮と干潮との高さの差。

ちょうしゅう【潮州】テウシウ🔗⭐🔉

ちょうしゅう【潮州】テウシウ

(Chaozhou)中国広東省の東部にある都市。韓江下流の農産物集散地。華僑の出身地として有名。人口36万4千(2000)。

ちょうじょう‐たい【潮上帯】テウジヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじょう‐たい【潮上帯】テウジヤウ‥

海岸の高潮線よりも高いところ。潮間帯の上に位置する。飛沫帯。↔潮下帯

ちょう・す【潮す】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう・す【潮す】テウ‥

〔他サ変〕

おもてに表す。さす。多く「紅こうを潮す」の形で顔を赤らめる意に用いる。

ちょう‐すい【潮水】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐すい【潮水】テウ‥

海の水。しおみず。うしお。

ちょう‐せい【潮声】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐せい【潮声】テウ‥

潮流の音。海の波の音。

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥

①潮流のいきおい。海水のいきおい。

②世のなりゆき。時勢の傾向。風潮。

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥

(「潮」はあさしお、「汐」はゆうしお)月および太陽の引力によって起こる海面の周期的昇降、すなわち、しおの干満をいう。普通1日2回の干満があり、満潮から次の満潮までに要する時間(周期)は約半日。1日の干満の差(潮差)は月齢によってほぼ半月周期で変化し、朔望の頃最大(大潮)、上下弦の頃最小(小潮)となる。潮差は地形や海深の影響を受けて場所によって異なる。

⇒ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】

⇒ちょうせき‐ひょう【潮汐表】

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥

(→)潮力発電に同じ。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ🔗⭐🔉

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ

各地の潮汐を推算して表にしたもの。潮位表。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

[漢]潮🔗⭐🔉

潮 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部12画/15画/教育/3612・442C〕

[

〔水(氵・氺)部12画/15画/教育/3612・442C〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部12画/15画〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(漢)

〔訓〕しお・うしお

[意味]

①しお。うしお。

㋐海水の満ち引き。しおのさしひき。「潮汐ちょうせき・潮位・満潮」

㋑海水(の流れ)。「潮水・潮流・海潮音」

②世の中の動き・移り変わり。傾向。「風潮・思潮」

③うるおう。しめる。「潮解」

[解字]

形声。「水」+音符「朝」。あさのしおの意。夕方のしおは「汐せき」という。[

〔水(氵・氺)部12画/15画〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(漢)

〔訓〕しお・うしお

[意味]

①しお。うしお。

㋐海水の満ち引き。しおのさしひき。「潮汐ちょうせき・潮位・満潮」

㋑海水(の流れ)。「潮水・潮流・海潮音」

②世の中の動き・移り変わり。傾向。「風潮・思潮」

③うるおう。しめる。「潮解」

[解字]

形声。「水」+音符「朝」。あさのしおの意。夕方のしおは「汐せき」という。[ ]は異体字。

[下ツキ

海潮音・干潮・逆潮・紅潮・高潮・思潮・主潮・順潮・初潮・退潮・風潮・防潮・満潮・落潮

[難読]

潮来いたこ

]は異体字。

[下ツキ

海潮音・干潮・逆潮・紅潮・高潮・思潮・主潮・順潮・初潮・退潮・風潮・防潮・満潮・落潮

[難読]

潮来いたこ

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部12画/15画/教育/3612・442C〕

[

〔水(氵・氺)部12画/15画/教育/3612・442C〕

[ ] 字形

] 字形

〔水(氵・氺)部12画/15画〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(漢)

〔訓〕しお・うしお

[意味]

①しお。うしお。

㋐海水の満ち引き。しおのさしひき。「潮汐ちょうせき・潮位・満潮」

㋑海水(の流れ)。「潮水・潮流・海潮音」

②世の中の動き・移り変わり。傾向。「風潮・思潮」

③うるおう。しめる。「潮解」

[解字]

形声。「水」+音符「朝」。あさのしおの意。夕方のしおは「汐せき」という。[

〔水(氵・氺)部12画/15画〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(漢)

〔訓〕しお・うしお

[意味]

①しお。うしお。

㋐海水の満ち引き。しおのさしひき。「潮汐ちょうせき・潮位・満潮」

㋑海水(の流れ)。「潮水・潮流・海潮音」

②世の中の動き・移り変わり。傾向。「風潮・思潮」

③うるおう。しめる。「潮解」

[解字]

形声。「水」+音符「朝」。あさのしおの意。夕方のしおは「汐せき」という。[ ]は異体字。

[下ツキ

海潮音・干潮・逆潮・紅潮・高潮・思潮・主潮・順潮・初潮・退潮・風潮・防潮・満潮・落潮

[難読]

潮来いたこ

]は異体字。

[下ツキ

海潮音・干潮・逆潮・紅潮・高潮・思潮・主潮・順潮・初潮・退潮・風潮・防潮・満潮・落潮

[難読]

潮来いたこ

大辞林の検索結果 (95)

いたこ【潮来】🔗⭐🔉

いたこ 【潮来】

茨城県行方(ナメガタ)郡の町。霞ヶ浦と北浦とを結ぶ北利根川に面した水郷地帯の中心地。

いたこ-ぶし【潮来節】🔗⭐🔉

いたこ-ぶし 【潮来節】

俗謡。潮来の船唄に由来。江戸の花柳界から各地に広まり,盆踊り唄・お座敷唄・仕事唄などとして唄われた。

うしお【潮】🔗⭐🔉

うしお ウシホ [0] 【潮】

(1)満ち干(ヒ)する海水。しお。「―のごとく敵が押し寄せる」

(2)海の水。

(3)海水の流れ。潮流。

(4)潮汁(ウシオジル)のこと。

うしお-じる【潮汁】🔗⭐🔉

うしお-じる ウシホ― [4] 【潮汁】

魚介を実(ミ)とし,塩だけで味をつけた吸い物。うしお。うしおに。

うしお-ぞめ【潮染(め)】🔗⭐🔉

うしお-ぞめ ウシホ― [0] 【潮染(め)】

浴衣地などに,鮮やかな青色の合成染料を用いて型付け染めをしたもの。洗濯や日光にも褪(ア)せにくい。

うしお-に【潮煮】🔗⭐🔉

うしお-に ウシホ― [0] 【潮煮】

⇒潮汁(ウシオジル)

しお【潮・汐】🔗⭐🔉

しお シホ [2] 【潮・汐】

(1)月および太陽の引力によって,海水が周期的に満ちたり引いたりすること。うしお。「―が満ちる」「大―」

(2)物事をするのにちょうどよい時期。しおどき。「それを―に席を立つ」「之を―に…庭の方へ走出(ハセイズ)るに/鉄仮面(涙香)」

(3)愛嬌(アイキヨウ)。「尼崎とは海近く何故にそなたは―がない/浄瑠璃・五十年忌(下)」

(4)江戸時代,大坂新町の遊女の階級で,鹿恋(カコイ)の次,影の上の位。「三五以上の月の顔,さす―影の訳もよき/浄瑠璃・寿の門松」

〔「潮」は朝のしお,「汐」は夕べのしお〕

しお=がさ・す🔗⭐🔉

――がさ・す

潮が満ちてくる。上げ潮になる。

しお=が引・く🔗⭐🔉

――が引・く

(1)引き潮になる。

(2)(「潮が引くように」の形で)集まった人々がみるみる散っていく。

しお=ならぬ海(ウミ)🔗⭐🔉

――ならぬ海(ウミ)

淡水湖。特に琵琶湖をさす。

しお-あい【潮合(い)】🔗⭐🔉

しお-あい シホアヒ [0][3] 【潮合(い)】

(1)潮の満ち引きの度合。しおどき。

(2)ちょうどよい時機。しおどき。「つい起(タチ)そそくれて―を失ひ/浮雲(四迷)」

(3)潮流がぶつかりあう所。

しお-あし【潮足】🔗⭐🔉

しお-あし シホ― [0][2] 【潮足】

潮の満ち引きの速さ。

しお-いり【潮入り】🔗⭐🔉

しお-いり シホ― [0][4] 【潮入り】

川・沼などに海水が入りこむこと。また,その場所。

しお-うみ【潮海】🔗⭐🔉

しお-うみ シホ― 【潮海】

塩分を含んでいる海。海。淡海(アワウミ)に対していう。「―のほとりにてあざれあへり/土左」

しお-おけ【潮桶】🔗⭐🔉

しお-おけ シホヲケ [3] 【潮桶】

塩をつくるために海水をくむ桶。

しお-がかり【潮懸(か)り】🔗⭐🔉

しお-がかり シホ― [3] 【潮懸(か)り】

逆潮(船の進行方向と逆の潮の流れ)にあった船が,一時停泊し順潮を待つこと。櫓漕(ロコ)ぎ・帆走に依存した時代の重要な航海技術の一。潮待ち。

しお-がしら【潮頭】🔗⭐🔉

しお-がしら シホ― [3] 【潮頭】

さしてくる潮の波がしら。しおさき。

しお-かぜ【潮風】🔗⭐🔉

しお-かぜ シホ― [2] 【潮風】

潮けを含んだ海からの風。

しお-がみ【潮上】🔗⭐🔉

しお-がみ シホ― [0] 【潮上】

潮の干満の時,海水が流れ動いてくる方向。しおかみ。

しお-きり【潮切り】🔗⭐🔉

しお-きり シホ― [0][4] 【潮切り】

(1)和船の荷船で,波を避けるために,艪床(ロドコ)の外側につけるもの。浪(ナミ)切り。

(2)和船で,水押(ミヨシ)の水中にある部分。浪(ナミ)切り。

しお-くみ【潮汲み・汐汲み】🔗⭐🔉

しお-くみ シホ― [3][4] 【潮汲み・汐汲み】 (名)スル

塩をつくるために海水を汲むこと。また,その人。

しお-ぐもり【潮曇(り)】🔗⭐🔉

しお-ぐもり シホ― [3] 【潮曇(り)】

海上の潮けによって,空または海面がくもること。

しお-け【潮気】🔗⭐🔉

しお-け シホ― [3] 【潮気】

塩分を含んだ湿りけ。また,潮の香。

しお-けむり【潮煙】🔗⭐🔉

しお-けむり シホ― [3] 【潮煙】

海水が岩にくだけて飛び散るしぶき。しおけぶり。「岩の間から―が立つ」

しお-さい【潮騒】🔗⭐🔉

しお-さい シホサ [0] 【潮騒】

〔「しおざい」とも〕

潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。

[0] 【潮騒】

〔「しおざい」とも〕

潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。

[0] 【潮騒】

〔「しおざい」とも〕

潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。

[0] 【潮騒】

〔「しおざい」とも〕

潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。

しおさい【潮騒】🔗⭐🔉

しおさい シホサ 【潮騒】

小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。

【潮騒】

小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。

【潮騒】

小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。

【潮騒】

小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。

しお-ざかい【潮境】🔗⭐🔉

しお-ざかい シホザカヒ [3] 【潮境】

(1)異なる二つの海流が出合う所。しばしば潮目(シオメ)が生じる。

→潮目

(2)河水と海水の境目。

(3)物事の境目。「今が浮沈の―/浮雲(四迷)」

しお-さき【潮先】🔗⭐🔉

しお-さき シホ― [0][4] 【潮先】

(1)潮がさしてくる時。また,さしてくる潮の波先。しおがしら。

(2)物事の始まる時。しお。「いで此の―をかりてなさくじりそ/落窪 1」

しお-じ・む【潮染む】🔗⭐🔉

しお-じ・む シホ― 【潮染む】 (動マ四)

(1)海の水や潮の気がしみ込む。海のにおいがしみ付く。「世を海にここら―・む身となりて/源氏(明石)」

(2)慣れる。世慣れる。「この方に―・みたる人はいかなるも心やすげなり/浜松中納言 3」

しお-じる【潮汁・塩汁】🔗⭐🔉

しお-じる シホ― [3] 【潮汁・塩汁】

(1)塩で調味した汁。

(2)海水。また,塩水。

しお-せ【潮瀬】🔗⭐🔉

しお-せ シホ― 【潮瀬】

潮の流れるところ。潮流。「―のなをりを見れば,遊びくる鮪(シビ)がはたてに妻立てり見ゆ/古事記(下)」

しお-た・れる【潮垂れる】🔗⭐🔉

しお-た・れる シホ― [0][4] 【潮垂れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 しほた・る

(1)元気がなくなる。あわれな様子になる。「しよぼしよぼと―・れた姿で帰つて来る/田舎教師(花袋)」

(2)(海水にぬれて)しずくが垂れる。ぐっしょりぬれる。「髪も袴も―・れて/平家 9」

(3)涙にぬれる。また,嘆き沈む。「いと尊ければ皆人―・れ給ふ/源氏(鈴虫)」

しお-つなみ【潮津浪】🔗⭐🔉

しお-つなみ シホ― [3] 【潮津浪】

⇒海嘯(カイシヨウ)

しお-とうじ【潮湯治】🔗⭐🔉

しお-とうじ シホタウヂ [3] 【潮湯治】

病気の治療のために海水につかること。また,海水浴。しおゆあみ。

しお-どき【潮時】🔗⭐🔉

しお-どき シホ― [0] 【潮時】

(1)潮が満ちたり引いたりする時。「満潮の―にかかる」

(2)物事をするのにちょうどよい時。「―を見計らう」「物には―というものがある」

しお-ど・く【潮解く】🔗⭐🔉

しお-ど・く シホ― 【潮解く】 (動カ下二)

(1)びっしょりぬれる。「雨少しうち降りて田子の袂も―・けたり/栄花(御裳着)」

(2)涙にぬれる。「あはれにて―・け暮らし/栄花(月の宴)」

しお-どけ・し【潮解けし】🔗⭐🔉

しお-どけ・し シホ― 【潮解けし】 (形ク)

海水にぬれている。また,涙にぬれている。「よる浪にたちかさねたる旅ごろも,―・しとや人のいとはむ/源氏(明石)」

しお-どめ【潮止め】🔗⭐🔉

しお-どめ シホ― [0][4] 【潮止め】

干拓工事で,海水をせき止める堤防の開口部を締めきって,干拓地から海水を完全に遮断すること。「―口」

しお-なり【潮鳴り】🔗⭐🔉

しお-なり シホ― [0] 【潮鳴り】

遠くから聞こえる,寄せては返す波の音。

しお-な・る【潮馴る】🔗⭐🔉

しお-な・る シホ― 【潮馴る】 (動ラ下二)

潮けがしみてよれよれになる。「いかに伊勢をの海士(アマ)の―・れてや/源氏(空蝉)」

しお-なわ【潮泡・塩沫】🔗⭐🔉

しお-なわ シホ― 【潮泡・塩沫】

〔「しおのあわ」の転〕

海水のあわ。しおあわ。「―の留まる限り/祝詞(祈年祭)」

しお-の-みさき【潮岬】🔗⭐🔉

しお-の-みさき シホ― 【潮岬】

紀伊半島南端,太平洋に突出する本州最南端の岬。岬一帯は海抜40〜80メートルの平坦な隆起海食台地からなる陸繋(リクケイ)島。

しお-の-め【潮の目】🔗⭐🔉

しお-の-め シホ― [0] 【潮の目】

⇒潮目(シオメ)

しお-ひ【潮干】🔗⭐🔉

しお-ひ シホ― [3] 【潮干】

(1)潮が引くこと。また,潮が引いて現れた海浜。[季]春。《青柳の泥にしだるゝ―かな/芭蕉》

(2)「潮干狩り」の略。「―と桜こぎわける柳ばし/柳多留 93」[季]春。《―より今帰りたる隣かな/正岡子規》

しおひ-がた【潮干潟】🔗⭐🔉

しおひ-がた シホ― 【潮干潟】

海水が引いて現れた干潟。[季]春。「沖つ風吹上の浜の―/新千載(冬)」

しおひ-がり【潮干狩(り)】🔗⭐🔉

しおひ-がり シホ― [3] 【潮干狩(り)】

潮の引いた浜へ出て,アサリやハマグリなどの貝をとって遊ぶこと。春の大潮の時が好期で,かつては陰暦三月三日の行事でもあった。しおひ。[季]春。《ぬるき汐つめたき汐や―/富安風生》

しおひ-の-なごり【潮干の名残】🔗⭐🔉

しおひ-の-なごり シホ― 【潮干の名残】

潮が引いたあとに残った水たまり。「難波潟―よく見てむ/万葉 976」

しおひる-たま【潮干る珠】🔗⭐🔉

しおひる-たま シホヒル― 【潮干る珠】

⇒しおふるたま(潮干珠)

しお-ふき【潮吹き】🔗⭐🔉

しお-ふき シホ― [3][4][0] 【潮吹き】

(1)クジラの呼気。体内で温められ湿った空気が急激に体外へ吐き出され,水蒸気が水滴となり,同時に鼻孔周辺の海水も一緒に吹き上げられる。

(2)船の舵の羽板(ハイタ)に開けた穴。輪精(リンセイ)。

(3)「潮吹き面」の略。

(4)海産の二枚貝。殻長5センチメートル前後で,丸みのある三角形。殻表は黄褐色で細かい輪脈がある。内湾の潮間帯の砂泥にすむ。佃煮(ツクダニ)にする。しおふきがい。

しおふき-めん【潮吹き面】🔗⭐🔉

しおふき-めん シホ― [4] 【潮吹き面】

火男(ヒヨツトコ)の面。潮吹き。

しお-ぶね【潮舟】🔗⭐🔉

しお-ぶね シホ― 【潮舟】

海路を行く船。「―にま楫(カジ)しじ貫き我は帰り来む/万葉 4368」

しおぶね-の【潮舟の】🔗⭐🔉

しおぶね-の シホ― 【潮舟の】 (枕詞)

舟の並び行くさまや,浜に置かれたさまからいうか。「並ぶ」「置く」にかかる。「―並べて見れば/万葉 3450」

しおふる-たま【潮干る珠】🔗⭐🔉

しおふる-たま シホフル― 【潮干る珠】

潮を引かせる力をもつという珠。干珠(カンジユ)。しおひるたま。しおひるに。

⇔潮満つ珠

「若し其れ愁ひ請(マオ)さば―を出して活かし/古事記(上訓)」

しお-ぶろ【塩風呂・潮風呂】🔗⭐🔉

しお-ぶろ シホ― [0] 【塩風呂・潮風呂】

海水や塩水を沸かした風呂。塩湯。[日葡]

しお-ま【潮間】🔗⭐🔉

しお-ま シホ― [0][3] 【潮間】

潮が引いている間。

しお-まち【潮待ち】🔗⭐🔉

しお-まち シホ― [4] 【潮待ち】 (名)スル

(1)釣りで,潮が動き出すのを待つこと。

(2)好機を待つこと。「うら茶屋ばいりの―もたいぎだから/安愚楽鍋(魯文)」

(3)「潮懸かり」に同じ。

しお-まねき【潮招・望潮】🔗⭐🔉

しお-まねき シホ― [3] 【潮招・望潮】

海産のカニ。甲幅3センチメートル内外。砂泥地の干潟にすむ。雄は片方のはさみが著しく大きくなり,これを上下に振る動作が潮を招くように見えるのでこの名がある。砕いて塩辛にしたものを「蟹漬(ガンヅケ)」といい,有明海沿岸の名物。紀伊半島以南に広く分布。タウチガニ。[季]春。

潮招

[図]

[図]

[図]

[図]

しお-まわり【潮回り】🔗⭐🔉

しお-まわり シホマハリ [3] 【潮回り】

約一五日周期の潮の変化。

しお-み【潮見】🔗⭐🔉

しお-み シホ― [3][0] 【潮見】

潮時・潮の具合を見ること。

しおみ-ばし【潮見橋】🔗⭐🔉

しおみ-ばし シホ― [3] 【潮見橋】

日本庭園で池尻の狭い場所などにかけ渡す橋。古船の底板を使って作る。

しお-みず【潮水】🔗⭐🔉

しお-みず シホミヅ [2] 【潮水】

海の水。うしお。

しおみつ-たま【潮満つ珠】🔗⭐🔉

しおみつ-たま シホミツ― 【潮満つ珠】

潮を満ちさせる力をもつという珠。満珠(マンジユ)。しおみつに。

⇔潮干(フ)る珠

「攻め戦はば,―を出して溺らし/古事記(上訓)」

しおみつ-に【潮満つ瓊】🔗⭐🔉

しおみつ-に シホミツ― 【潮満つ瓊】

「しおみつたま(潮満珠)」に同じ。「―を出せば則ち潮大きに溢(ミ)ちて/日本書紀(神代下訓)」

しお-むし【潮虫】🔗⭐🔉

しお-むし シホ― [2] 【潮虫】

甲殻綱等脚目の節足動物。体は平たい卵円形。体長15ミリメートルほど。背面は淡褐色で黒点が散在する。乾燥して養殖魚の餌(エサ)とする。北海道・千島の沿岸の砂泥底にすむ。

しお-め【潮目】🔗⭐🔉

しお-め シホ― [0][3] 【潮目】

異なる二つの潮流の接する海面に現れる帯状の筋。寒流と暖流の出合う付近などに見られ,しばしば好漁場となる。しおのめ。

しお-やけ【潮焼け】🔗⭐🔉

しお-やけ シホ― [0] 【潮焼け】 (名)スル

(1)皮膚が,潮風に吹かれ,日光を受けて,赤黒く焼けること。「―したたくましい顔」

(2)海上の水蒸気が日光を受け赤く映えること。

しお-ゆ【塩湯・潮湯】🔗⭐🔉

しお-ゆ シホ― [2] 【塩湯・潮湯】

(1)「塩風呂(シオブロ)」に同じ。

(2)塩分を含む温泉。

(3)食塩を加えた白湯(サユ)。

しお-ゆあみ【潮浴み】🔗⭐🔉

しお-ゆあみ シホ― 【潮浴み】

海水に浴すること。潮湯治(シオトウジ)。「播磨の明石といふ所に―にまかりて/後拾遺(羇旅詞)」

しょうさい-ふぐ【潮前河豚】🔗⭐🔉

しょうさい-ふぐ [5] 【潮前河豚】

フグ目の海魚。全長30センチメートルほど。やや小形のフグで,体表に明瞭なとげはない。背面は淡い青緑色に暗褐色の小斑が一面にあり,腹面と尻びれは白い。食用とされているが卵巣・肝臓は猛毒,肉は弱毒。本州以南の沿岸に広く分布。ナゴヤフグ。

ちょうあん【潮安】🔗⭐🔉

ちょうあん テウアン 【潮安】

(1)中国,もと広東省の県。現在は潮州市に合併。

(2)潮州市の旧称。チャオアン。

ちょう-い【潮位】🔗⭐🔉

ちょう-い テウ [1] 【潮位】

基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。

[1] 【潮位】

基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。

[1] 【潮位】

基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。

[1] 【潮位】

基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。

ちょう-おん【潮音】🔗⭐🔉

ちょう-おん テウ― [0][1] 【潮音】

海の波の音。潮声。海潮音。

ちょう-かい【潮解】🔗⭐🔉

ちょう-かい テウ― [0] 【潮解】 (名)スル

空気中に放置された結晶が,空気中の水分を吸収して溶解すること。塩化マグネシウム・塩化カルシウムなどがこの性質を示す。

ちょう-がい【潮害】🔗⭐🔉

ちょう-がい テウ― [0] 【潮害】

⇒塩害(エンガイ)(1)

ちょうかん-たい【潮間帯】🔗⭐🔉

ちょうかん-たい テウカン― [0] 【潮間帯】

高潮線と低潮線との間の海岸。波と砂・礫(レキ)がつくった微地形や,波食棚が見られる。満潮時は海水に浸され,干潮時は空気にさらされるなど,生物にとっては厳しい環境となる。

ちょう-きょう【潮況】🔗⭐🔉

ちょう-きょう テウキヤウ [0] 【潮況】

潮流の状況。

ちょう-こう【潮高】🔗⭐🔉

ちょう-こう テウカウ [0] 【潮高】

⇒潮位(チヨウイ)

ちょう-さ【潮差】🔗⭐🔉

ちょう-さ テウ― [1] 【潮差】

ある地点における満潮と干潮との海面の高さの差。

ちょうしゅう【潮州】🔗⭐🔉

ちょうしゅう テウシウ 【潮州】

中国,広東省東部の都市。古くは潮安といわれた。韓江デルタの北端に位置し,夏布・彫刻・竹細工などの工芸品を産する。チャオチョウ。

ちょう-すい【潮水】🔗⭐🔉

ちょう-すい テウ― [0] 【潮水】

海の水。しおみず。うしお。

ちょう・する【潮する】🔗⭐🔉

ちょう・する テウ― [3] 【潮する】 (動サ変)[文]サ変 てう・す

おもてに表す。多く,「紅を潮する」の形で,顔が赤らむの意に用いる。「満面に紅(コウ)を―・す/花柳春話(純一郎)」

ちょう-せい【潮勢】🔗⭐🔉

ちょう-せい テウ― [0] 【潮勢】

(1)潮流の勢い。

(2)時勢のなりゆき。風潮。潮流。

ちょう-せき【潮汐】🔗⭐🔉

ちょう-せき テウ― [0] 【潮汐】

海面が周期的に昇降する現象。主に月および太陽の引力の作用による。特に,月の作用による太陰潮が大きな部分を占め,新月または満月の頃太陰潮と太陽潮が重なりあって大潮となり,上弦または下弦の頃小潮となる。ある地点での一日の干満は普通二回あり,平均一二時間二五分で次の干または満を迎え,毎日平均約五〇分の遅れを生じて現れる。

ちょうせき-はつでん【潮汐発電】🔗⭐🔉

ちょうせき-はつでん テウ― [5] 【潮汐発電】

「潮力(チヨウリヨク)発電」に同じ。

ちょうせき-ひょう【潮汐表】🔗⭐🔉

ちょうせき-ひょう テウ―ヘウ [0] 【潮汐表】

各地の潮汐の予報数値を記載した表。

ちょうせき-まさつ【潮汐摩擦】🔗⭐🔉

ちょうせき-まさつ テウ― [5] 【潮汐摩擦】

潮流と海底との摩擦。これにより地球の自転速度が遅くなる。

ちょう-りゅう【潮流】🔗⭐🔉

ちょう-りゅう テウリウ [0] 【潮流】

(1)潮の流れ。

(2)海の干満によっておこる海水の流れ。一日に二回ずつ,その流れの方向が逆になる。

(3)時勢の動き。時代の流れ。「時代の―に乗る」

うしお【潮】(和英)🔗⭐🔉

しおかぜ【潮風】(和英)🔗⭐🔉

しおかぜ【潮風】

a sea breeze.

しおさい【潮騒】(和英)🔗⭐🔉

しおさい【潮騒】

the sound of the sea.→英和

しおどき【潮時(を外す)】(和英)🔗⭐🔉

しおどき【潮時(を外す)】

(let slip) an opportunity.→英和

⇒機会.

しおひがり【潮干狩】(和英)🔗⭐🔉

しおひがり【潮干狩】

gathering shellfish at low tide.

ちょうかい【潮解】(和英)🔗⭐🔉

ちょうかい【潮解】

《化》deliquescence.〜する deliquesce.→英和

広辞苑+大辞林に「潮」で始まるの検索結果。もっと読み込む