複数辞典一括検索+![]()

![]()

む🔗⭐🔉

む

(1)五十音図マ行第三段の仮名。両唇鼻音の有声子音と後舌の狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「む」は「武」の草体。片仮名「ム」は「牟」の初二画。

む【六】🔗⭐🔉

む [1] 【六】

(1)ろく。名詞の上に付けて,複合語を作る。「―月」

(2)ろく。むっつ。数を数えるときに使う。「いつ,―,なな,や」

む【身】🔗⭐🔉

む 【身】

「み(身)」の古形。「むかわり」「むくろ」など複合した形でみられる。

む【無・无】🔗⭐🔉

む🔗⭐🔉

む [1] (感)

(1)応諾の意を表す語。うむ。「『わかったか』『―,わかった』」

(2)感心したり驚いたりしたときや返答につまったときに発する語。「―,これはおもしろい」「―,これは手ごわいぞ」

(3)力を入れるとき,口を結んで発する声。

む🔗⭐🔉

む (助動)(○・○・む(ん)・む(ん)・め・○)

〔中古の半ば以降,発音が mu から m となり,さらに n に変わったので,後世「ん」とも書かれる〕

推量の助動詞。活用語の未然形に付く。

(1)目前にないこと,まだ実現していないことについて予想し推量する意を表す。…であるだろう。…だろう。「現(ウツツ)にも夢にも我は思はずき古りたる君にここに逢は〈む〉とは/万葉 2601」「我が背子が国へましなばほととぎす鳴か〈む〉五月(サツキ)はさぶしけむかも/万葉 3996」

(2)話し手自身の意志や決意を表す。…するつもりだ。…するようにしよう。「見れど飽かぬ吉野の川の常滑(トコナメ)の絶ゆる事なくまたかへり見〈む〉/万葉 37」「弓矢を取り立て〈む〉とすれども,手に力もなくなりて,萎えかかりたり/竹取」

(3)相手や第三者の行為を勧誘し,期待する意を表す。…してくれ。…してもらいたい。…すればよい。「逢ひ難き君に逢へる夜(ヨ)ほととぎす他(アタ)し時ゆは今こそ鳴か〈め〉/万葉 1947」「若宮など生ひ出で給はば,さるべきついでもありなむ。命長くとこそ思ひ念ぜ〈め〉/源氏(桐壺)」「子といふものなくてありな〈ん〉/徒然 6」

(4)(連体形を用いて)実現していないことを仮定していうのに用いる。…であるようなものなら。…としたら。「二人して打た〈む〉には,侍りなむや/枕草子 9」「年五十になるまで,上手に至らざら〈ん〉芸をば捨つべきなり/徒然 151」

(5)(連体形を用いて)実現が可能だったり予想されたりするとき,推量する形で婉曲に述べるのに用いる。「恋しから〈む〉をりをり,取りいでて見給へ/竹取」「これが花の咲か〈む〉折は来むよ/更級」

〔(1)上代では,形容詞活用にはその古い未然形語尾「け」に付く。「大魚(オウオ)よし鮪(シビ)突く海人(アマ)よ其(シ)が離(ア)ればうら恋(コオ)しけ〈む〉鮪突く鮪/古事記(下)」(2)現代語でも文語調の文章の中に「ん」の形で用いられる。「幸多から〈ん〉ことを祈る」「政治家たら〈ん〉とする者は」「あら〈ん〉限りの力」「まさに出発せ〈ん〉とする時」〕

む【無】🔗⭐🔉

む 【無】 (接頭)

名詞に付いて,そのものが存在しないこと,その状態がない意を表す。「―免許」「―資格」「―修正」「―理解」「―届け」

ムアーウィヤ Mu‘

Mu‘ wiya

wiya 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムアーウィヤ  Mu‘

Mu‘ wiya

wiya (?-680) ウマイヤ朝の初代カリフ(在位 661-680)。第四代正統カリフのアリーと対立。アリーが暗殺されたのちカリフの位につき,ダマスカスに新王朝を開いた。大征服事業を指導し,カリフ世襲制を確立。

(?-680) ウマイヤ朝の初代カリフ(在位 661-680)。第四代正統カリフのアリーと対立。アリーが暗殺されたのちカリフの位につき,ダマスカスに新王朝を開いた。大征服事業を指導し,カリフ世襲制を確立。

Mu‘

Mu‘ wiya

wiya (?-680) ウマイヤ朝の初代カリフ(在位 661-680)。第四代正統カリフのアリーと対立。アリーが暗殺されたのちカリフの位につき,ダマスカスに新王朝を開いた。大征服事業を指導し,カリフ世襲制を確立。

(?-680) ウマイヤ朝の初代カリフ(在位 661-680)。第四代正統カリフのアリーと対立。アリーが暗殺されたのちカリフの位につき,ダマスカスに新王朝を開いた。大征服事業を指導し,カリフ世襲制を確立。

む-あい【無愛】🔗⭐🔉

む-あい [0] 【無愛】 (名・形動ナリ)

(1)〔仏〕 対象を求める心である愛がないこと。

(2)「ぶあい(無愛)」に同じ。「木曾―に返事する様は/盛衰記 28」

む-あくふぞう【無悪不造】🔗⭐🔉

む-あくふぞう ―アクフザウ [4] 【無悪不造】

悪事をほしいままにしてはばからぬこと。「―の兵どもが塔の九輪を下して/太平記 34」

む-い【無為】🔗⭐🔉

む-い【無意】🔗⭐🔉

む-い [1] 【無意】

意志のないこと。また,故意ではないこと。

むい-か【六日】🔗⭐🔉

むい-か [0] 【六日】

〔「むゆか(六日)」の転〕

(1)一日の六倍の日数。六昼夜。

(2)月の六番目の日。

むいか-ぎり【六日限】🔗⭐🔉

むいか-ぎり 【六日限】

早飛脚(ハヤビキヤク)のこと。大坂・江戸間を片道六日で行ったことからいう。「―の大坂状に/浮世草子・好色敗毒散」

むいか-だれ【六日垂れ】🔗⭐🔉

むいか-だれ 【六日垂れ】

〔「たれ」は「剃(ソ)る」の忌み詞〕

生後六日目に赤子の産毛(ウブゲ)を剃って命名すること。「―に名付親を取りて/浮世草子・好色盛衰記 1」

むいか-としこし【六日年越し】🔗⭐🔉

むいか-としこし [4] 【六日年越し】

〔正月七日を七日正月と称し,式日であったところから〕

正月六日を年越しの日として祝うこと。むいかびの年越し。

むいかまち【六日町】🔗⭐🔉

むいかまち 【六日町】

新潟県南東部,南魚沼郡の町。六日町温泉やスキー場がある。

む-いき【無意気】🔗⭐🔉

む-いき 【無意気】 (名・形動ナリ)

思いやりがないこと。頑固で強引なこと。また,そのさま。「それとは知らいで,―に仕りぬ/浮世草子・新色五巻書」

む-いしき【無意識】🔗⭐🔉

む-いしき [2] 【無意識】 (名・形動)[文]ナリ

(1)意識がないこと。気を失っていること。「―状態」

(2)自分のしていることに気づかないこと。意識しないでしてしまうこと。また,そのさま。「―に手を動かす」「―に他人を傷つける」

(3)〔心〕 通常は意識されていない心の領域・過程。夢・瞑想・精神分析などによって顕在化(意識化)される。潜在意識。深層心理。

→前意識

〔unconciousness の訳語〕

むいしき-てき【無意識的】🔗⭐🔉

むいしき-てき [0] 【無意識的】 (形動)

意識しないさま。知らず知らずにするさま。

⇔意識的

「―に繰り返す」

むい-しぜん【無為自然】🔗⭐🔉

むい-しぜん ム ― [1] 【無為自然】

老荘思想の基本的立場を表した語。人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること。

― [1] 【無為自然】

老荘思想の基本的立場を表した語。人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること。

― [1] 【無為自然】

老荘思想の基本的立場を表した語。人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること。

― [1] 【無為自然】

老荘思想の基本的立場を表した語。人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること。

ムイシュキン-こうしゃく【―侯爵】🔗⭐🔉

ムイシュキン-こうしゃく 【―侯爵】

〔Knyaz' Myshkin〕

ドストエフスキーの長編「白痴」の主人公。無邪気でキリストのような「本当に美しい人間」だが,激しい気性の女性ナスターシャとの恋に巻き込まれ,悲劇を迎える。

むい-せ【無畏施】🔗⭐🔉

むい-せ ム ― [1] 【無畏施】

〔仏〕 三施の一。菩薩が衆生(シユジヨウ)を恐怖から解放してやること。

― [1] 【無畏施】

〔仏〕 三施の一。菩薩が衆生(シユジヨウ)を恐怖から解放してやること。

― [1] 【無畏施】

〔仏〕 三施の一。菩薩が衆生(シユジヨウ)を恐怖から解放してやること。

― [1] 【無畏施】

〔仏〕 三施の一。菩薩が衆生(シユジヨウ)を恐怖から解放してやること。

むい-そん【無医村】🔗⭐🔉

むい-そん [2] 【無医村】

医師のいない村。

むい-ちく【無医地区】🔗⭐🔉

むい-ちく [3] 【無医地区】

医者が定住していない村や地域。

む-いちぶつ【無一物】🔗⭐🔉

む-いちぶつ [3] 【無一物】

「むいちもつ(無一物)」に同じ。

む-いちもつ【無一物】🔗⭐🔉

む-いちもつ [3] 【無一物】

財産など価値のあるものを何一つもっていないこと。むいちぶつ。「破産して―になる」

む-いちもん【無一文】🔗⭐🔉

む-いちもん [3][2] 【無一文】

金銭を全然もっていないこと。一文なし。

むい-としょく【無為徒食】🔗⭐🔉

むい-としょく ム ― [1] 【無為徒食】 (名)スル

働かないでぶらぶらと遊び暮らすこと。「―の輩(ヤカラ)」

― [1] 【無為徒食】 (名)スル

働かないでぶらぶらと遊び暮らすこと。「―の輩(ヤカラ)」

― [1] 【無為徒食】 (名)スル

働かないでぶらぶらと遊び暮らすこと。「―の輩(ヤカラ)」

― [1] 【無為徒食】 (名)スル

働かないでぶらぶらと遊び暮らすこと。「―の輩(ヤカラ)」

むい-ほう【無為法】🔗⭐🔉

むい-ほう ム ホフ [0][2] 【無為法】

⇒無為(ムイ)(3)

ホフ [0][2] 【無為法】

⇒無為(ムイ)(3)

ホフ [0][2] 【無為法】

⇒無為(ムイ)(3)

ホフ [0][2] 【無為法】

⇒無為(ムイ)(3)

む-いみ【無意味】🔗⭐🔉

む-いみ [2] 【無意味】 (名・形動)[文]ナリ

意味のないこと。役に立たないこと。また,そのさま。無意義。「―な話し合い」

[派生] ――さ(名)

むい-むかん【無位無官】🔗⭐🔉

むい-むかん ム ムクワン [1] 【無位無官】

特別な地位も肩書きももたないこと。「―の士」

ムクワン [1] 【無位無官】

特別な地位も肩書きももたないこと。「―の士」

ムクワン [1] 【無位無官】

特別な地位も肩書きももたないこと。「―の士」

ムクワン [1] 【無位無官】

特別な地位も肩書きももたないこと。「―の士」

むい-むさく【無為無策】🔗⭐🔉

むい-むさく ム ― [1] 【無為無策】

計画が何もないこと。また,何の対策もたてられず,ただ手をこまぬいていること。

― [1] 【無為無策】

計画が何もないこと。また,何の対策もたてられず,ただ手をこまぬいていること。

― [1] 【無為無策】

計画が何もないこと。また,何の対策もたてられず,ただ手をこまぬいていること。

― [1] 【無為無策】

計画が何もないこと。また,何の対策もたてられず,ただ手をこまぬいていること。

む-いん【無韻】🔗⭐🔉

む-いん ― ン [0] 【無韻】

詩で,韻を踏まないこと。

ン [0] 【無韻】

詩で,韻を踏まないこと。

ン [0] 【無韻】

詩で,韻を踏まないこと。

ン [0] 【無韻】

詩で,韻を踏まないこと。

むいん-し【無韻詩】🔗⭐🔉

むいん-し ― ン― [2] 【無韻詩】

一六,七世紀頃イギリスで発達した詩の一形式。強弱五歩格のもので,韻を踏まない。シェークスピアの劇詩やミルトンの「失楽園」など。

ン― [2] 【無韻詩】

一六,七世紀頃イギリスで発達した詩の一形式。強弱五歩格のもので,韻を踏まない。シェークスピアの劇詩やミルトンの「失楽園」など。

ン― [2] 【無韻詩】

一六,七世紀頃イギリスで発達した詩の一形式。強弱五歩格のもので,韻を踏まない。シェークスピアの劇詩やミルトンの「失楽園」など。

ン― [2] 【無韻詩】

一六,七世紀頃イギリスで発達した詩の一形式。強弱五歩格のもので,韻を踏まない。シェークスピアの劇詩やミルトンの「失楽園」など。

むいん-の-し【無韻の詩】🔗⭐🔉

むいん-の-し ― ン― [0] 【無韻の詩】

(1)韻を踏んでいない詩。

(2)絵画の異名。無声の詩。

ン― [0] 【無韻の詩】

(1)韻を踏んでいない詩。

(2)絵画の異名。無声の詩。

ン― [0] 【無韻の詩】

(1)韻を踏んでいない詩。

(2)絵画の異名。無声の詩。

ン― [0] 【無韻の詩】

(1)韻を踏んでいない詩。

(2)絵画の異名。無声の詩。

むいん-こうい【無因行為】🔗⭐🔉

むいん-こうい ―カウ [4] 【無因行為】

財産の移転・支出の根拠となる法律的原因(契約など)が無効・不存在であっても,財産の移転・支出自体は有効とされる行為。手形行為はその典型で,取引の安全のため,売買代金を支払う目的で手形を振り出した場合,売買が無効であっても手形行為は有効に成立する。

⇔有因行為

[4] 【無因行為】

財産の移転・支出の根拠となる法律的原因(契約など)が無効・不存在であっても,財産の移転・支出自体は有効とされる行為。手形行為はその典型で,取引の安全のため,売買代金を支払う目的で手形を振り出した場合,売買が無効であっても手形行為は有効に成立する。

⇔有因行為

[4] 【無因行為】

財産の移転・支出の根拠となる法律的原因(契約など)が無効・不存在であっても,財産の移転・支出自体は有効とされる行為。手形行為はその典型で,取引の安全のため,売買代金を支払う目的で手形を振り出した場合,売買が無効であっても手形行為は有効に成立する。

⇔有因行為

[4] 【無因行為】

財産の移転・支出の根拠となる法律的原因(契約など)が無効・不存在であっても,財産の移転・支出自体は有効とされる行為。手形行為はその典型で,取引の安全のため,売買代金を支払う目的で手形を振り出した場合,売買が無効であっても手形行為は有効に成立する。

⇔有因行為

むいん-しょうけん【無因証券】🔗⭐🔉

むいん-しょうけん [4] 【無因証券】

証券上の権利がその発行行為のみによって発生し,発行の原因となった売買などの法律関係の効力を問わない有価証券。手形・小切手がその例。

⇔要因証券

むう【六】🔗⭐🔉

むう [1] 【六】

「む(六)」の長音化した語。数を数えるときだけに用いる。「いつ,―,なな」

む-う【無有】🔗⭐🔉

む-う [1] 【無有】

無と有。ないこととあること。有無。

ムーア Moore

Moore 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムーア  Moore

Moore (1)〔George M.〕

(1852-1933) アイルランドの小説家。社会の暗黒面を暴露的に描く自然主義小説を書いた。代表作「青年の告白」

(2)〔George Edward M.〕

(1873-1958) イギリスの哲学者・倫理学者。分析哲学の唱導者。ヘーゲル主義的観念論を批判,新実在論の先駆となる。倫理学では,善は直覚の対象であり定義できないとした。著「倫理学原理」「哲学研究」など。

(3)〔Henry M.〕

(1898-1986) イギリスの彫刻家。材質を尊重しながら,新しい彫刻空間を実現させ,現代彫刻の新生面を多方向に開拓。デッサン・リトグラフの傑作も多い。作品「横たわる人体」「聖母とキリスト像」など。

(4)〔Marianne M.〕

(1887-1972) アメリカの女流詩人。知性と機知に富んだ詩を書き,客観派の詩人と呼ばれた。詩集「観察」「全詩集」など。

(5)〔Thomas M.〕

(1779-1852) アイルランドの詩人。アイルランドの心情をうたった抒情詩が知られる。「名残のばら」(邦題「庭の千草」)を含む「アイルランド歌曲集」など。

(1)〔George M.〕

(1852-1933) アイルランドの小説家。社会の暗黒面を暴露的に描く自然主義小説を書いた。代表作「青年の告白」

(2)〔George Edward M.〕

(1873-1958) イギリスの哲学者・倫理学者。分析哲学の唱導者。ヘーゲル主義的観念論を批判,新実在論の先駆となる。倫理学では,善は直覚の対象であり定義できないとした。著「倫理学原理」「哲学研究」など。

(3)〔Henry M.〕

(1898-1986) イギリスの彫刻家。材質を尊重しながら,新しい彫刻空間を実現させ,現代彫刻の新生面を多方向に開拓。デッサン・リトグラフの傑作も多い。作品「横たわる人体」「聖母とキリスト像」など。

(4)〔Marianne M.〕

(1887-1972) アメリカの女流詩人。知性と機知に富んだ詩を書き,客観派の詩人と呼ばれた。詩集「観察」「全詩集」など。

(5)〔Thomas M.〕

(1779-1852) アイルランドの詩人。アイルランドの心情をうたった抒情詩が知られる。「名残のばら」(邦題「庭の千草」)を含む「アイルランド歌曲集」など。

Moore

Moore (1)〔George M.〕

(1852-1933) アイルランドの小説家。社会の暗黒面を暴露的に描く自然主義小説を書いた。代表作「青年の告白」

(2)〔George Edward M.〕

(1873-1958) イギリスの哲学者・倫理学者。分析哲学の唱導者。ヘーゲル主義的観念論を批判,新実在論の先駆となる。倫理学では,善は直覚の対象であり定義できないとした。著「倫理学原理」「哲学研究」など。

(3)〔Henry M.〕

(1898-1986) イギリスの彫刻家。材質を尊重しながら,新しい彫刻空間を実現させ,現代彫刻の新生面を多方向に開拓。デッサン・リトグラフの傑作も多い。作品「横たわる人体」「聖母とキリスト像」など。

(4)〔Marianne M.〕

(1887-1972) アメリカの女流詩人。知性と機知に富んだ詩を書き,客観派の詩人と呼ばれた。詩集「観察」「全詩集」など。

(5)〔Thomas M.〕

(1779-1852) アイルランドの詩人。アイルランドの心情をうたった抒情詩が知られる。「名残のばら」(邦題「庭の千草」)を含む「アイルランド歌曲集」など。

(1)〔George M.〕

(1852-1933) アイルランドの小説家。社会の暗黒面を暴露的に描く自然主義小説を書いた。代表作「青年の告白」

(2)〔George Edward M.〕

(1873-1958) イギリスの哲学者・倫理学者。分析哲学の唱導者。ヘーゲル主義的観念論を批判,新実在論の先駆となる。倫理学では,善は直覚の対象であり定義できないとした。著「倫理学原理」「哲学研究」など。

(3)〔Henry M.〕

(1898-1986) イギリスの彫刻家。材質を尊重しながら,新しい彫刻空間を実現させ,現代彫刻の新生面を多方向に開拓。デッサン・リトグラフの傑作も多い。作品「横たわる人体」「聖母とキリスト像」など。

(4)〔Marianne M.〕

(1887-1972) アメリカの女流詩人。知性と機知に富んだ詩を書き,客観派の詩人と呼ばれた。詩集「観察」「全詩集」など。

(5)〔Thomas M.〕

(1779-1852) アイルランドの詩人。アイルランドの心情をうたった抒情詩が知られる。「名残のばら」(邦題「庭の千草」)を含む「アイルランド歌曲集」など。

ムーア-じん【―人】🔗⭐🔉

ムーア-じん [3] 【―人】

〔Moor〕

ヨーロッパ人が,北西アフリカに住むイスラム教徒をさした呼称。のち,転じてイスラム教徒全般にもいった。

むう-げ【無憂華】🔗⭐🔉

むう-げ [2] 【無憂華】

無憂樹(ムウジユ)の花。むゆうげ。

むう-じゅ【無憂樹】🔗⭐🔉

むう-じゅ [2] 【無憂樹】

〔梵 a oka〕

摩耶夫人(マヤブニン)がその下で釈迦を出産したという木。安産であったため,その木を無憂樹と名づけたという。阿輸迦(アシユカ)樹。むゆうじゅ。

oka〕

摩耶夫人(マヤブニン)がその下で釈迦を出産したという木。安産であったため,その木を無憂樹と名づけたという。阿輸迦(アシユカ)樹。むゆうじゅ。

oka〕

摩耶夫人(マヤブニン)がその下で釈迦を出産したという木。安産であったため,その木を無憂樹と名づけたという。阿輸迦(アシユカ)樹。むゆうじゅ。

oka〕

摩耶夫人(マヤブニン)がその下で釈迦を出産したという木。安産であったため,その木を無憂樹と名づけたという。阿輸迦(アシユカ)樹。むゆうじゅ。

ムージル Robert Musil

Robert Musil 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムージル  Robert Musil

Robert Musil (1880-1942) オーストリアの小説家。精神的冒険家を描いた未完の大作「特性のない男」で知られる。他に「若いテルレスの惑い」など。

(1880-1942) オーストリアの小説家。精神的冒険家を描いた未完の大作「特性のない男」で知られる。他に「若いテルレスの惑い」など。

Robert Musil

Robert Musil (1880-1942) オーストリアの小説家。精神的冒険家を描いた未完の大作「特性のない男」で知られる。他に「若いテルレスの惑い」など。

(1880-1942) オーストリアの小説家。精神的冒険家を描いた未完の大作「特性のない男」で知られる。他に「若いテルレスの惑い」など。

ムース moose

moose 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムース [1]  moose

moose ヘラジカ。

ヘラジカ。

moose

moose ヘラジカ。

ヘラジカ。

ムース (フランス) mousse

(フランス) mousse 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムース [1]  (フランス) mousse

(フランス) mousse 泡立てた卵白や生クリームを加えた,なめらかな,ふんわりした料理・菓子。

泡立てた卵白や生クリームを加えた,なめらかな,ふんわりした料理・菓子。

(フランス) mousse

(フランス) mousse 泡立てた卵白や生クリームを加えた,なめらかな,ふんわりした料理・菓子。

泡立てた卵白や生クリームを加えた,なめらかな,ふんわりした料理・菓子。

ムー-たいりく【―大陸】🔗⭐🔉

ムー-たいりく 【―大陸】

〔Mu〕

古代に中部太平洋に存在したが,短期間のうちに水没したという空想上の大陸。ハワイ・タヒチ・イースター・グアムなどを含む広大な大陸であったとする。

むうちゅう-ろん【無宇宙論】🔗⭐🔉

むうちゅう-ろん ムウチウ― [3] 【無宇宙論】

〔acosmism〕

世界あるいは宇宙は実在せず,永遠なものや神の一時的な仮象にすぎないとする思想。エレア学派・スピノザ・バークリーなどにみられる。ヘーゲルがスピノザ哲学を評した語に始まる。無世界説。

ムーディー moody

moody 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムーディー [1]  moody

moody (形動)

ある雰囲気にあふれているさま。「―な音楽が流れる」

〔英語では,不機嫌な意〕

(形動)

ある雰囲気にあふれているさま。「―な音楽が流れる」

〔英語では,不機嫌な意〕

moody

moody (形動)

ある雰囲気にあふれているさま。「―な音楽が流れる」

〔英語では,不機嫌な意〕

(形動)

ある雰囲気にあふれているさま。「―な音楽が流れる」

〔英語では,不機嫌な意〕

ムート Mut

Mut 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムート  Mut

Mut エジプト神話の女神。主神アモンの妻。

エジプト神話の女神。主神アモンの妻。

Mut

Mut エジプト神話の女神。主神アモンの妻。

エジプト神話の女神。主神アモンの妻。

ムード mood

mood 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムード [1]  mood

mood (1)雰囲気。気分。情緒。風潮。「―のある店」「―が盛り上がる」

(2)〔文法〕「法{□一□(4)}」に同じ。

(1)雰囲気。気分。情緒。風潮。「―のある店」「―が盛り上がる」

(2)〔文法〕「法{□一□(4)}」に同じ。

mood

mood (1)雰囲気。気分。情緒。風潮。「―のある店」「―が盛り上がる」

(2)〔文法〕「法{□一□(4)}」に同じ。

(1)雰囲気。気分。情緒。風潮。「―のある店」「―が盛り上がる」

(2)〔文法〕「法{□一□(4)}」に同じ。

ムード-ミュージック mood music

mood music 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムード-ミュージック [4]  mood music

mood music 柔らかな情調で,くつろいだ雰囲気を出すための音楽。ムード音楽。

柔らかな情調で,くつろいだ雰囲気を出すための音楽。ムード音楽。

mood music

mood music 柔らかな情調で,くつろいだ雰囲気を出すための音楽。ムード音楽。

柔らかな情調で,くつろいだ雰囲気を出すための音楽。ムード音楽。

ムートン (フランス) mouton

(フランス) mouton 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムートン [1]  (フランス) mouton

(フランス) mouton 羊の毛皮。シープ-スキン。

羊の毛皮。シープ-スキン。

(フランス) mouton

(フランス) mouton 羊の毛皮。シープ-スキン。

羊の毛皮。シープ-スキン。

ムービー movie

movie 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムービー [1]  movie

movie 映画。

映画。

movie

movie 映画。

映画。

ムーブメント movement

movement 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムーブメント [1]  movement

movement (1)政治的・社会的な運動。

(2)絵画・彫刻などで,動き。流動感。躍動感。ムーブマン。

(3)音楽で,楽章。章。ムーブマン。

(1)政治的・社会的な運動。

(2)絵画・彫刻などで,動き。流動感。躍動感。ムーブマン。

(3)音楽で,楽章。章。ムーブマン。

movement

movement (1)政治的・社会的な運動。

(2)絵画・彫刻などで,動き。流動感。躍動感。ムーブマン。

(3)音楽で,楽章。章。ムーブマン。

(1)政治的・社会的な運動。

(2)絵画・彫刻などで,動き。流動感。躍動感。ムーブマン。

(3)音楽で,楽章。章。ムーブマン。

ムーミン (フインランド) Moomin

(フインランド) Moomin 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムーミン  (フインランド) Moomin

(フインランド) Moomin フィンランドの女性作家ヤンソン(Tove Jansson (1914- ))の童話に登場する主人公の名。北欧伝説の妖精がモデル。

フィンランドの女性作家ヤンソン(Tove Jansson (1914- ))の童話に登場する主人公の名。北欧伝説の妖精がモデル。

(フインランド) Moomin

(フインランド) Moomin フィンランドの女性作家ヤンソン(Tove Jansson (1914- ))の童話に登場する主人公の名。北欧伝説の妖精がモデル。

フィンランドの女性作家ヤンソン(Tove Jansson (1914- ))の童話に登場する主人公の名。北欧伝説の妖精がモデル。

ムームー muumuu

muumuu 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムームー [3]  muumuu

muumuu ハワイの女性が着る,ゆったりした派手な柄の木綿のワン-ピース。

ハワイの女性が着る,ゆったりした派手な柄の木綿のワン-ピース。

muumuu

muumuu ハワイの女性が着る,ゆったりした派手な柄の木綿のワン-ピース。

ハワイの女性が着る,ゆったりした派手な柄の木綿のワン-ピース。

ムーラン-ルージュ Moulin Rouge

Moulin Rouge 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

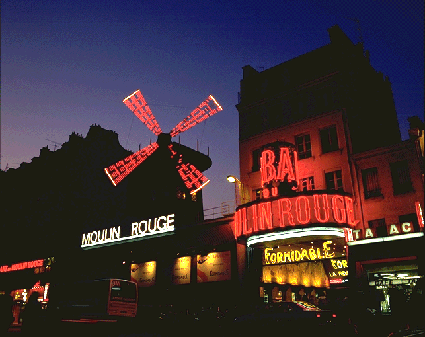

ムーラン-ルージュ  Moulin Rouge

Moulin Rouge 〔フランス語で「赤い風車」の意〕

(1)パリにあるレビュー劇場。大きな赤い風車を屋根に飾りつけてある。1889年ダンス-ホールとして開場,フレンチ-カンカンで有名となった。のちミュージック-ホールとなり,現在は映画館。併設の舞踊場でレビューが上演されている。

(2)東京,新宿にあった軽演劇の劇団・劇場。1931年(昭和6)創立,都会風のしゃれた風刺喜劇を上演して人気を得た。51年解散。

ムーランルージュ(1)

〔フランス語で「赤い風車」の意〕

(1)パリにあるレビュー劇場。大きな赤い風車を屋根に飾りつけてある。1889年ダンス-ホールとして開場,フレンチ-カンカンで有名となった。のちミュージック-ホールとなり,現在は映画館。併設の舞踊場でレビューが上演されている。

(2)東京,新宿にあった軽演劇の劇団・劇場。1931年(昭和6)創立,都会風のしゃれた風刺喜劇を上演して人気を得た。51年解散。

ムーランルージュ(1)

[カラー図版]

[カラー図版]

Moulin Rouge

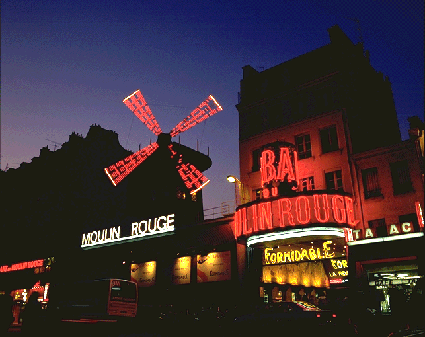

Moulin Rouge 〔フランス語で「赤い風車」の意〕

(1)パリにあるレビュー劇場。大きな赤い風車を屋根に飾りつけてある。1889年ダンス-ホールとして開場,フレンチ-カンカンで有名となった。のちミュージック-ホールとなり,現在は映画館。併設の舞踊場でレビューが上演されている。

(2)東京,新宿にあった軽演劇の劇団・劇場。1931年(昭和6)創立,都会風のしゃれた風刺喜劇を上演して人気を得た。51年解散。

ムーランルージュ(1)

〔フランス語で「赤い風車」の意〕

(1)パリにあるレビュー劇場。大きな赤い風車を屋根に飾りつけてある。1889年ダンス-ホールとして開場,フレンチ-カンカンで有名となった。のちミュージック-ホールとなり,現在は映画館。併設の舞踊場でレビューが上演されている。

(2)東京,新宿にあった軽演劇の劇団・劇場。1931年(昭和6)創立,都会風のしゃれた風刺喜劇を上演して人気を得た。51年解散。

ムーランルージュ(1)

[カラー図版]

[カラー図版]

ムール-がい【―貝】🔗⭐🔉

ムール-がい ―ガヒ [3] 【―貝】

〔(フランス) moule〕

ムラサキイガイの地中海型。食用。ブイヤベース・ワイン蒸しなどに用いる。

ムーン moon

moon 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ムーン [1]  moon

moon 月(ツキ)。

月(ツキ)。

moon

moon 月(ツキ)。

月(ツキ)。

むい【無位無官の人々】(和英)🔗⭐🔉

むい【無位無官の人々】

common people.

むい【無為】(和英)🔗⭐🔉

むい【無為】

idleness;inaction.→英和

〜の生活(を送る) (live,lead) an idle life.

むいそん【無医村】(和英)🔗⭐🔉

むいそん【無医村】

a doctorless village.

むいちぶつ【無一物である】(和英)🔗⭐🔉

むいちぶつ【無一物である】

have nothing;be penniless.

むいちもん【無一文】(和英)🔗⭐🔉

むいちもん【無一文】

penniless.→英和

むいん【無韻の】(和英)🔗⭐🔉

むいん【無韻の】

unrhymed;blank.→英和

無韻詩 blank verse.

大辞林に「む」で始まるの検索結果 1-77。もっと読み込む