複数辞典一括検索+![]()

![]()

六 む🔗⭐🔉

【六】

4画 八部 [一年]

区点=4727 16進=4F3B シフトJIS=985A

《常用音訓》ロク/む/むい/むっ…つ/む…つ

《音読み》 ロク

4画 八部 [一年]

区点=4727 16進=4F3B シフトJIS=985A

《常用音訓》ロク/む/むい/むっ…つ/む…つ

《音読み》 ロク /リク

/リク 〈li

〈li 〉

《訓読み》 むい/むっつ/む/むたび/むつ

《名付け》 む・むつ

《意味》

〉

《訓読み》 むい/むっつ/む/むたび/むつ

《名付け》 む・むつ

《意味》

{数}むっつ。「賢聖之君六七作=賢聖ノ君六七作ル」〔→孟子〕

{数}むっつ。「賢聖之君六七作=賢聖ノ君六七作ル」〔→孟子〕

{数}む。順番の六番め。「六月六日」

{数}む。順番の六番め。「六月六日」

{副}むたび。六回。

{副}むたび。六回。

{名}陰を代表する数。▽周易シュウエキの陰爻インコウを六といい、陽爻ヨウコウを九という。〈対語〉→九。

〔国〕むつ。午前六時、または午後六時のこと。▽江戸時代のことば。

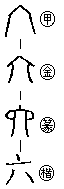

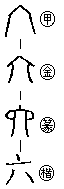

《解字》

{名}陰を代表する数。▽周易シュウエキの陰爻インコウを六といい、陽爻ヨウコウを九という。〈対語〉→九。

〔国〕むつ。午前六時、または午後六時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

象形。おおいをした穴を描いたもの。数詞の六に当てたのは仮借カシャ(当て字)。▽一説に高い土盛りの形で、陸リク(高い丘)の異体字ともいう。証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、陸と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。おおいをした穴を描いたもの。数詞の六に当てたのは仮借カシャ(当て字)。▽一説に高い土盛りの形で、陸リク(高い丘)の異体字ともいう。証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、陸と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

4画 八部 [一年]

区点=4727 16進=4F3B シフトJIS=985A

《常用音訓》ロク/む/むい/むっ…つ/む…つ

《音読み》 ロク

4画 八部 [一年]

区点=4727 16進=4F3B シフトJIS=985A

《常用音訓》ロク/む/むい/むっ…つ/む…つ

《音読み》 ロク /リク

/リク 〈li

〈li 〉

《訓読み》 むい/むっつ/む/むたび/むつ

《名付け》 む・むつ

《意味》

〉

《訓読み》 むい/むっつ/む/むたび/むつ

《名付け》 む・むつ

《意味》

{数}むっつ。「賢聖之君六七作=賢聖ノ君六七作ル」〔→孟子〕

{数}むっつ。「賢聖之君六七作=賢聖ノ君六七作ル」〔→孟子〕

{数}む。順番の六番め。「六月六日」

{数}む。順番の六番め。「六月六日」

{副}むたび。六回。

{副}むたび。六回。

{名}陰を代表する数。▽周易シュウエキの陰爻インコウを六といい、陽爻ヨウコウを九という。〈対語〉→九。

〔国〕むつ。午前六時、または午後六時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

{名}陰を代表する数。▽周易シュウエキの陰爻インコウを六といい、陽爻ヨウコウを九という。〈対語〉→九。

〔国〕むつ。午前六時、または午後六時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

象形。おおいをした穴を描いたもの。数詞の六に当てたのは仮借カシャ(当て字)。▽一説に高い土盛りの形で、陸リク(高い丘)の異体字ともいう。証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、陸と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。おおいをした穴を描いたもの。数詞の六に当てたのは仮借カシャ(当て字)。▽一説に高い土盛りの形で、陸リク(高い丘)の異体字ともいう。証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、陸と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

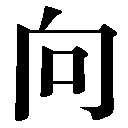

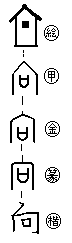

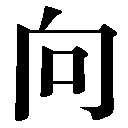

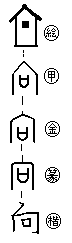

向 むかう🔗⭐🔉

【向】

6画 口部 [三年]

区点=2494 16進=387E シフトJIS=8CFC

《常用音訓》コウ/む…かう/む…く/む…ける/む…こう

《音読み》 コウ(カウ)

6画 口部 [三年]

区点=2494 16進=387E シフトJIS=8CFC

《常用音訓》コウ/む…かう/む…く/む…ける/む…こう

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 むける/むく/むかう(むかふ)/むき/さきに/むこう(むかう)

《名付け》 ひさ・むか・むかう・むき・むけ・むこう

《意味》

ng〉

《訓読み》 むける/むく/むかう(むかふ)/むき/さきに/むこう(むかう)

《名付け》 ひさ・むか・むかう・むき・むけ・むこう

《意味》

{動}むく。むかう(ムカフ)。ある方向をむいて進行する。「向上=上ニ向カフ」「裴方向壁臥=裴マサニ壁ニ向キテ臥ス」〔→世説〕

{動}むく。むかう(ムカフ)。ある方向をむいて進行する。「向上=上ニ向カフ」「裴方向壁臥=裴マサニ壁ニ向キテ臥ス」〔→世説〕

{名}むき。むかう方向。

{名}むき。むかう方向。

{動}顔をまともにむけて従う。「向背」

{動}顔をまともにむけて従う。「向背」

{前}中世の俗語で、於と同じく、動作の向かうところを示す前置詞。▽訓読では読まない。「洒向枝上花=枝上ノ花ニ洒グ」〔→王安石〕

{前}中世の俗語で、於と同じく、動作の向かうところを示す前置詞。▽訓読では読まない。「洒向枝上花=枝上ノ花ニ洒グ」〔→王安石〕

{副}さきに。日時が先にむかって進行したことから、転じて、過ぎ去った意をあらわすことば。〈同義語〉→嚮。「向者サキニハ」「尋向所誌=向ニ誌セシトコロヲ尋ヌ」〔→陶潜〕

〔国〕

{副}さきに。日時が先にむかって進行したことから、転じて、過ぎ去った意をあらわすことば。〈同義語〉→嚮。「向者サキニハ」「尋向所誌=向ニ誌セシトコロヲ尋ヌ」〔→陶潜〕

〔国〕 むこう(ムカウ)。あちらがわ。

むこう(ムカウ)。あちらがわ。 むかう(ムカフ)。反抗する。「手向かう」

むかう(ムカフ)。反抗する。「手向かう」 むく。…に合う。…にちょうどよい。

《解字》

むく。…に合う。…にちょうどよい。

《解字》

会意。「宀(やね)+口(あな)」で、家屋の北壁にあけた通気孔を示す。通風窓から空気が出ていくように、気体や物がある方向に進行すること。▽姓のときは、ショウと読む。

《単語家族》

響(音波がむこうへ進行していく)

会意。「宀(やね)+口(あな)」で、家屋の北壁にあけた通気孔を示す。通風窓から空気が出ていくように、気体や物がある方向に進行すること。▽姓のときは、ショウと読む。

《単語家族》

響(音波がむこうへ進行していく) 亨キョウ(かおりが天に向かって進む)

亨キョウ(かおりが天に向かって進む) 香(においをのせた空気がむこうへ流れていく)

香(においをのせた空気がむこうへ流れていく) 卿ケイ(むかい合う)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

卿ケイ(むかい合う)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 口部 [三年]

区点=2494 16進=387E シフトJIS=8CFC

《常用音訓》コウ/む…かう/む…く/む…ける/む…こう

《音読み》 コウ(カウ)

6画 口部 [三年]

区点=2494 16進=387E シフトJIS=8CFC

《常用音訓》コウ/む…かう/む…く/む…ける/む…こう

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 むける/むく/むかう(むかふ)/むき/さきに/むこう(むかう)

《名付け》 ひさ・むか・むかう・むき・むけ・むこう

《意味》

ng〉

《訓読み》 むける/むく/むかう(むかふ)/むき/さきに/むこう(むかう)

《名付け》 ひさ・むか・むかう・むき・むけ・むこう

《意味》

{動}むく。むかう(ムカフ)。ある方向をむいて進行する。「向上=上ニ向カフ」「裴方向壁臥=裴マサニ壁ニ向キテ臥ス」〔→世説〕

{動}むく。むかう(ムカフ)。ある方向をむいて進行する。「向上=上ニ向カフ」「裴方向壁臥=裴マサニ壁ニ向キテ臥ス」〔→世説〕

{名}むき。むかう方向。

{名}むき。むかう方向。

{動}顔をまともにむけて従う。「向背」

{動}顔をまともにむけて従う。「向背」

{前}中世の俗語で、於と同じく、動作の向かうところを示す前置詞。▽訓読では読まない。「洒向枝上花=枝上ノ花ニ洒グ」〔→王安石〕

{前}中世の俗語で、於と同じく、動作の向かうところを示す前置詞。▽訓読では読まない。「洒向枝上花=枝上ノ花ニ洒グ」〔→王安石〕

{副}さきに。日時が先にむかって進行したことから、転じて、過ぎ去った意をあらわすことば。〈同義語〉→嚮。「向者サキニハ」「尋向所誌=向ニ誌セシトコロヲ尋ヌ」〔→陶潜〕

〔国〕

{副}さきに。日時が先にむかって進行したことから、転じて、過ぎ去った意をあらわすことば。〈同義語〉→嚮。「向者サキニハ」「尋向所誌=向ニ誌セシトコロヲ尋ヌ」〔→陶潜〕

〔国〕 むこう(ムカウ)。あちらがわ。

むこう(ムカウ)。あちらがわ。 むかう(ムカフ)。反抗する。「手向かう」

むかう(ムカフ)。反抗する。「手向かう」 むく。…に合う。…にちょうどよい。

《解字》

むく。…に合う。…にちょうどよい。

《解字》

会意。「宀(やね)+口(あな)」で、家屋の北壁にあけた通気孔を示す。通風窓から空気が出ていくように、気体や物がある方向に進行すること。▽姓のときは、ショウと読む。

《単語家族》

響(音波がむこうへ進行していく)

会意。「宀(やね)+口(あな)」で、家屋の北壁にあけた通気孔を示す。通風窓から空気が出ていくように、気体や物がある方向に進行すること。▽姓のときは、ショウと読む。

《単語家族》

響(音波がむこうへ進行していく) 亨キョウ(かおりが天に向かって進む)

亨キョウ(かおりが天に向かって進む) 香(においをのせた空気がむこうへ流れていく)

香(においをのせた空気がむこうへ流れていく) 卿ケイ(むかい合う)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

卿ケイ(むかい合う)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

所向無敵 ムカウトコロテキナシ🔗⭐🔉

【所向無敵】

ムカウトコロテキナシ〈故事〉進んでいくところ、匹敵するような敵がいない。〔→諸葛亮〕

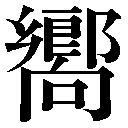

嚮 むかう🔗⭐🔉

【嚮】

19画 口部

区点=5176 16進=536C シフトJIS=9A8C

《音読み》 キョウ(キャウ)

19画 口部

区点=5176 16進=536C シフトJIS=9A8C

《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/さき

《意味》

ng〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/さき

《意味》

{動}むかう(ムカフ)。むこうへ動いて去る。〈同義語〉→向。「嚮導キョウドウ(目標めざして導く)」

{動}むかう(ムカフ)。むこうへ動いて去る。〈同義語〉→向。「嚮導キョウドウ(目標めざして導く)」

{名・副}さき。過ぎ去ったとき。また、むこうに過ぎ去った意をあらわすことば。「嚮者サキニ」「嚮之憑恃険阻者=嚮ノ険阻ヲ憑恃セシモノ」〔→欧陽脩〕

《解字》

会意兼形声。向は、窓穴から空気がむこうへ抜け去るさま。郷は、ごちそうをはさんで、左右から人がむかいあうさまを示す。嚮は「向キョウ+郷キョウ」で、どちらを音符と考えてもよい。むかう、むこうの方角へ動いて去るの意を含む。

《単語家族》

饗キョウ(むかいあって食事する)

{名・副}さき。過ぎ去ったとき。また、むこうに過ぎ去った意をあらわすことば。「嚮者サキニ」「嚮之憑恃険阻者=嚮ノ険阻ヲ憑恃セシモノ」〔→欧陽脩〕

《解字》

会意兼形声。向は、窓穴から空気がむこうへ抜け去るさま。郷は、ごちそうをはさんで、左右から人がむかいあうさまを示す。嚮は「向キョウ+郷キョウ」で、どちらを音符と考えてもよい。むかう、むこうの方角へ動いて去るの意を含む。

《単語家族》

饗キョウ(むかいあって食事する) 響(音がむこうへ流れ去る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

響(音がむこうへ流れ去る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 口部

区点=5176 16進=536C シフトJIS=9A8C

《音読み》 キョウ(キャウ)

19画 口部

区点=5176 16進=536C シフトJIS=9A8C

《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/さき

《意味》

ng〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/さき

《意味》

{動}むかう(ムカフ)。むこうへ動いて去る。〈同義語〉→向。「嚮導キョウドウ(目標めざして導く)」

{動}むかう(ムカフ)。むこうへ動いて去る。〈同義語〉→向。「嚮導キョウドウ(目標めざして導く)」

{名・副}さき。過ぎ去ったとき。また、むこうに過ぎ去った意をあらわすことば。「嚮者サキニ」「嚮之憑恃険阻者=嚮ノ険阻ヲ憑恃セシモノ」〔→欧陽脩〕

《解字》

会意兼形声。向は、窓穴から空気がむこうへ抜け去るさま。郷は、ごちそうをはさんで、左右から人がむかいあうさまを示す。嚮は「向キョウ+郷キョウ」で、どちらを音符と考えてもよい。むかう、むこうの方角へ動いて去るの意を含む。

《単語家族》

饗キョウ(むかいあって食事する)

{名・副}さき。過ぎ去ったとき。また、むこうに過ぎ去った意をあらわすことば。「嚮者サキニ」「嚮之憑恃険阻者=嚮ノ険阻ヲ憑恃セシモノ」〔→欧陽脩〕

《解字》

会意兼形声。向は、窓穴から空気がむこうへ抜け去るさま。郷は、ごちそうをはさんで、左右から人がむかいあうさまを示す。嚮は「向キョウ+郷キョウ」で、どちらを音符と考えてもよい。むかう、むこうの方角へ動いて去るの意を含む。

《単語家族》

饗キョウ(むかいあって食事する) 響(音がむこうへ流れ去る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

響(音がむこうへ流れ去る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夢厭 ムエン🔗⭐🔉

【夢魘】

ムエン =夢厭。夢にうなされる。夢で恐ろしいめにあわされること。

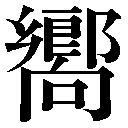

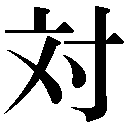

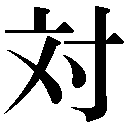

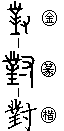

対 むかう🔗⭐🔉

【対】

7画 寸部 [三年]

区点=3448 16進=4250 シフトJIS=91CE

【對】旧字旧字

7画 寸部 [三年]

区点=3448 16進=4250 シフトJIS=91CE

【對】旧字旧字

14画 寸部

区点=5384 16進=5574 シフトJIS=9B94

《常用音訓》タイ/ツイ

《音読み》 タイ

14画 寸部

区点=5384 16進=5574 シフトJIS=9B94

《常用音訓》タイ/ツイ

《音読み》 タイ

/ツイ

/ツイ 〈du

〈du 〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/こたえる(こたふ)

《意味》

〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/こたえる(こたふ)

《意味》

タイス{動}むかう(ムカフ)。前にあるものとむきあう。「対面」「見礼俗之士、以白眼対之=礼俗ノ士ヲ見レバ、白眼ヲモッテコレニ対ス」〔→晋書〕

タイス{動}むかう(ムカフ)。前にあるものとむきあう。「対面」「見礼俗之士、以白眼対之=礼俗ノ士ヲ見レバ、白眼ヲモッテコレニ対ス」〔→晋書〕

タイス{動}まともに顔をむける。「何以対天下=何ヲモッテ天下ニ対センヤ」

タイス{動}まともに顔をむける。「何以対天下=何ヲモッテ天下ニ対センヤ」

タイシテ{前}…にむかって。むかいあって。「対影成三人=影ニ対シテ三人ト成ル」〔→李白〕

タイシテ{前}…にむかって。むかいあって。「対影成三人=影ニ対シテ三人ト成ル」〔→李白〕

{動}こたえる(コタフ)。相手の問いに対してこたえる。面とむきあってこたえる。〈類義語〉→答。「応対」「孟子対曰=孟子、対ヘテ曰ハク」〔→孟子〕

{動}こたえる(コタフ)。相手の問いに対してこたえる。面とむきあってこたえる。〈類義語〉→答。「応対」「孟子対曰=孟子、対ヘテ曰ハク」〔→孟子〕

{名}天子に対して意見を述べる上奏文の一体。「対策」

{名}天子に対して意見を述べる上奏文の一体。「対策」

{名}相手。また、連れあい。「敵対」「対配」

{名}相手。また、連れあい。「敵対」「対配」

{名・単位}二つで組をなしてひとそろいになるもの。また、それを数えることば。「雌雄一対」

{名・単位}二つで組をなしてひとそろいになるもの。また、それを数えることば。「雌雄一対」

{名}修辞上で字数と構成とを対照的にそろえた二句一組の文句。「対句ツイク」

《解字》

{名}修辞上で字数と構成とを対照的にそろえた二句一組の文句。「対句ツイク」

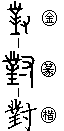

《解字》

会意。對の左側は業の字の上部と同じで、楽器を掛ける柱を描いた象形文字。二つで対をなす台座。對は、その右に寸(手。動詞の記号)を加えたもので、二つで一組になるようにそろえる。また、二つがまともにむきあうこと。

《類義》

→会・→応

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。對の左側は業の字の上部と同じで、楽器を掛ける柱を描いた象形文字。二つで対をなす台座。對は、その右に寸(手。動詞の記号)を加えたもので、二つで一組になるようにそろえる。また、二つがまともにむきあうこと。

《類義》

→会・→応

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 寸部 [三年]

区点=3448 16進=4250 シフトJIS=91CE

【對】旧字旧字

7画 寸部 [三年]

区点=3448 16進=4250 シフトJIS=91CE

【對】旧字旧字

14画 寸部

区点=5384 16進=5574 シフトJIS=9B94

《常用音訓》タイ/ツイ

《音読み》 タイ

14画 寸部

区点=5384 16進=5574 シフトJIS=9B94

《常用音訓》タイ/ツイ

《音読み》 タイ

/ツイ

/ツイ 〈du

〈du 〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/こたえる(こたふ)

《意味》

〉

《訓読み》 むかう(むかふ)/こたえる(こたふ)

《意味》

タイス{動}むかう(ムカフ)。前にあるものとむきあう。「対面」「見礼俗之士、以白眼対之=礼俗ノ士ヲ見レバ、白眼ヲモッテコレニ対ス」〔→晋書〕

タイス{動}むかう(ムカフ)。前にあるものとむきあう。「対面」「見礼俗之士、以白眼対之=礼俗ノ士ヲ見レバ、白眼ヲモッテコレニ対ス」〔→晋書〕

タイス{動}まともに顔をむける。「何以対天下=何ヲモッテ天下ニ対センヤ」

タイス{動}まともに顔をむける。「何以対天下=何ヲモッテ天下ニ対センヤ」

タイシテ{前}…にむかって。むかいあって。「対影成三人=影ニ対シテ三人ト成ル」〔→李白〕

タイシテ{前}…にむかって。むかいあって。「対影成三人=影ニ対シテ三人ト成ル」〔→李白〕

{動}こたえる(コタフ)。相手の問いに対してこたえる。面とむきあってこたえる。〈類義語〉→答。「応対」「孟子対曰=孟子、対ヘテ曰ハク」〔→孟子〕

{動}こたえる(コタフ)。相手の問いに対してこたえる。面とむきあってこたえる。〈類義語〉→答。「応対」「孟子対曰=孟子、対ヘテ曰ハク」〔→孟子〕

{名}天子に対して意見を述べる上奏文の一体。「対策」

{名}天子に対して意見を述べる上奏文の一体。「対策」

{名}相手。また、連れあい。「敵対」「対配」

{名}相手。また、連れあい。「敵対」「対配」

{名・単位}二つで組をなしてひとそろいになるもの。また、それを数えることば。「雌雄一対」

{名・単位}二つで組をなしてひとそろいになるもの。また、それを数えることば。「雌雄一対」

{名}修辞上で字数と構成とを対照的にそろえた二句一組の文句。「対句ツイク」

《解字》

{名}修辞上で字数と構成とを対照的にそろえた二句一組の文句。「対句ツイク」

《解字》

会意。對の左側は業の字の上部と同じで、楽器を掛ける柱を描いた象形文字。二つで対をなす台座。對は、その右に寸(手。動詞の記号)を加えたもので、二つで一組になるようにそろえる。また、二つがまともにむきあうこと。

《類義》

→会・→応

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。對の左側は業の字の上部と同じで、楽器を掛ける柱を描いた象形文字。二つで対をなす台座。對は、その右に寸(手。動詞の記号)を加えたもので、二つで一組になるようにそろえる。また、二つがまともにむきあうこと。

《類義》

→会・→応

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

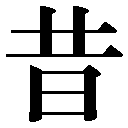

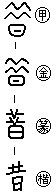

昔 むかし🔗⭐🔉

【昔】

8画 日部 [三年]

区点=3246 16進=404E シフトJIS=90CC

《常用音訓》シャク/セキ/むかし

《音読み》 セキ

8画 日部 [三年]

区点=3246 16進=404E シフトJIS=90CC

《常用音訓》シャク/セキ/むかし

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 むかし

《名付け》 つね・とき・ひさ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 むかし

《名付け》 つね・とき・ひさ・ふる

《意味》

{名・副}むかし。時日の重なったこと。▽文の最初に抜き出す場合は、「昔者(むかし)」「疇昔チュウセキ(むかし)」などという。〈対語〉→今。〈類義語〉→前。「昔日」「昔者、斉景公問於晏子=昔、斉ノ景公晏子ニ問フ」〔→孟子〕

{名・副}むかし。時日の重なったこと。▽文の最初に抜き出す場合は、「昔者(むかし)」「疇昔チュウセキ(むかし)」などという。〈対語〉→今。〈類義語〉→前。「昔日」「昔者、斉景公問於晏子=昔、斉ノ景公晏子ニ問フ」〔→孟子〕

「憶昔オモウムカシ」とは、唐詩の常用語で、過ぎ去ったことを思い浮かべて歌う意。「憶昔、封書与君夜=憶昔、書ヲ封ジテ君ニ与ヘシ夜」〔→白居易〕

「憶昔オモウムカシ」とは、唐詩の常用語で、過ぎ去ったことを思い浮かべて歌う意。「憶昔、封書与君夜=憶昔、書ヲ封ジテ君ニ与ヘシ夜」〔→白居易〕

{名}夜。または前夜。「通昔(一晩じゅう)」

《解字》

{名}夜。または前夜。「通昔(一晩じゅう)」

《解字》

会意。「日+しきかさねるしるし」で、時日を重ねたこと。

《単語家族》

藉(重ねた敷き草)

会意。「日+しきかさねるしるし」で、時日を重ねたこと。

《単語家族》

藉(重ねた敷き草) 籍(重ねておく竹簡の書物)

籍(重ねておく竹簡の書物) 席(重ね敷く敷物)などと同系。また、昨(一つ前に重なった日)とも縁が近い。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

席(重ね敷く敷物)などと同系。また、昨(一つ前に重なった日)とも縁が近い。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 日部 [三年]

区点=3246 16進=404E シフトJIS=90CC

《常用音訓》シャク/セキ/むかし

《音読み》 セキ

8画 日部 [三年]

区点=3246 16進=404E シフトJIS=90CC

《常用音訓》シャク/セキ/むかし

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 むかし

《名付け》 つね・とき・ひさ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 むかし

《名付け》 つね・とき・ひさ・ふる

《意味》

{名・副}むかし。時日の重なったこと。▽文の最初に抜き出す場合は、「昔者(むかし)」「疇昔チュウセキ(むかし)」などという。〈対語〉→今。〈類義語〉→前。「昔日」「昔者、斉景公問於晏子=昔、斉ノ景公晏子ニ問フ」〔→孟子〕

{名・副}むかし。時日の重なったこと。▽文の最初に抜き出す場合は、「昔者(むかし)」「疇昔チュウセキ(むかし)」などという。〈対語〉→今。〈類義語〉→前。「昔日」「昔者、斉景公問於晏子=昔、斉ノ景公晏子ニ問フ」〔→孟子〕

「憶昔オモウムカシ」とは、唐詩の常用語で、過ぎ去ったことを思い浮かべて歌う意。「憶昔、封書与君夜=憶昔、書ヲ封ジテ君ニ与ヘシ夜」〔→白居易〕

「憶昔オモウムカシ」とは、唐詩の常用語で、過ぎ去ったことを思い浮かべて歌う意。「憶昔、封書与君夜=憶昔、書ヲ封ジテ君ニ与ヘシ夜」〔→白居易〕

{名}夜。または前夜。「通昔(一晩じゅう)」

《解字》

{名}夜。または前夜。「通昔(一晩じゅう)」

《解字》

会意。「日+しきかさねるしるし」で、時日を重ねたこと。

《単語家族》

藉(重ねた敷き草)

会意。「日+しきかさねるしるし」で、時日を重ねたこと。

《単語家族》

藉(重ねた敷き草) 籍(重ねておく竹簡の書物)

籍(重ねておく竹簡の書物) 席(重ね敷く敷物)などと同系。また、昨(一つ前に重なった日)とも縁が近い。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

席(重ね敷く敷物)などと同系。また、昨(一つ前に重なった日)とも縁が近い。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昔者 ムカシモノ🔗⭐🔉

昨 むかし🔗⭐🔉

朝 むかう🔗⭐🔉

【朝】

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》  チョウ(テウ)

チョウ(テウ)

〈zh

〈zh o〉

o〉 チョウ(テウ)

チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す)

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》  チョウ(テウ)

チョウ(テウ)

〈zh

〈zh o〉

o〉 チョウ(テウ)

チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す)

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

無一物 ムイチモツ🔗⭐🔉

【無一物】

ムイチモツ  財産がないこと。▽ムイチブツとも読む。

財産がないこと。▽ムイチブツとも読む。 〔仏〕執着すべきものが何もないこと。▽この世の現象はすべて仮のものであるという意味にも用いる。

〔仏〕執着すべきものが何もないこと。▽この世の現象はすべて仮のものであるという意味にも用いる。

財産がないこと。▽ムイチブツとも読む。

財産がないこと。▽ムイチブツとも読む。 〔仏〕執着すべきものが何もないこと。▽この世の現象はすべて仮のものであるという意味にも用いる。

〔仏〕執着すべきものが何もないこと。▽この世の現象はすべて仮のものであるという意味にも用いる。

無何有之郷 ムカユウノキョウ🔗⭐🔉

【無何有之郷】

ムカユウノキョウ〈故事〉形ある物のない世界。無辺無涯の仙境センキョウ。▽荘子の説く理想郷。〔→荘子〕

無花果 ムカカ🔗⭐🔉

【無花果】

ムカカ 木の名。実はあまく、食用になる。いちじく。

無我 ムガ🔗⭐🔉

【無我】

ムガ  ガナシ私心をもたず公平である。無私。

ガナシ私心をもたず公平である。無私。 〔仏〕人間および万物には永遠不変の実体がないこと。人間の存在は仮のものにすぎず、すべての現象も仮の姿であるということ。

〔仏〕人間および万物には永遠不変の実体がないこと。人間の存在は仮のものにすぎず、すべての現象も仮の姿であるということ。 〔国〕夢中になること。「無我夢中」

〔国〕夢中になること。「無我夢中」

ガナシ私心をもたず公平である。無私。

ガナシ私心をもたず公平である。無私。 〔仏〕人間および万物には永遠不変の実体がないこと。人間の存在は仮のものにすぎず、すべての現象も仮の姿であるということ。

〔仏〕人間および万物には永遠不変の実体がないこと。人間の存在は仮のものにすぎず、すべての現象も仮の姿であるということ。 〔国〕夢中になること。「無我夢中」

〔国〕夢中になること。「無我夢中」

無学文盲 ムガクモンモウ🔗⭐🔉

【無学文盲】

ムガクモンモウ 学問がなく、文字を読めないこと。

無為 ムイ🔗⭐🔉

無音 ムオン🔗⭐🔉

【無音】

ムオン・オトナシ 音が聞こえない。

ムオン・オトナシ 音が聞こえない。 ブイン・ブオン〔国〕長い間たよりをしないこと。無沙汰ブサタ。

ブイン・ブオン〔国〕長い間たよりをしないこと。無沙汰ブサタ。

ムオン・オトナシ 音が聞こえない。

ムオン・オトナシ 音が聞こえない。 ブイン・ブオン〔国〕長い間たよりをしないこと。無沙汰ブサタ。

ブイン・ブオン〔国〕長い間たよりをしないこと。無沙汰ブサタ。

無軌道 ムキドウ🔗⭐🔉

【無軌道】

ムキドウ  軌道がないこと。

軌道がないこと。 〔国〕でたらめな行いや生活をすること。

〔国〕でたらめな行いや生活をすること。

軌道がないこと。

軌道がないこと。 〔国〕でたらめな行いや生活をすること。

〔国〕でたらめな行いや生活をすること。

無崖 ムガイ🔗⭐🔉

【無限】

ムゲン・カギリナシ 限りがないこと。〈対語〉有限。『無崖ムガイ・無涯ムガイ・ハテナシ・無際ムサイ』

無益 ムエキ🔗⭐🔉

【無益】

ムエキ・ムヤク・エキナシ 利益・効果がないこと。

無碍 ムガイ🔗⭐🔉

【無碍】

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

無縁 ムエン🔗⭐🔉

【無縁】

ムエン  エンナシゆかりがない。無関係である。

エンナシゆかりがない。無関係である。 〔仏〕死者をとむらうべき縁者がいない。

〔仏〕死者をとむらうべき縁者がいない。

エンナシゆかりがない。無関係である。

エンナシゆかりがない。無関係である。 〔仏〕死者をとむらうべき縁者がいない。

〔仏〕死者をとむらうべき縁者がいない。

無懐氏 ムカイシ🔗⭐🔉

【無懐氏】

ムカイシ〈人名〉伝説上の帝王の名。陶潜の『五柳先生伝』にあり、その国は、理想的な平和郷だったと伝えられる。

縢 むかばき🔗⭐🔉

【縢】

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ /ドウ

/ドウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ /ドウ

/ドウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

訝 むかえる🔗⭐🔉

迎 むかえる🔗⭐🔉

【迎】

7画

7画  部 [常用漢字]

区点=2362 16進=375E シフトJIS=8C7D

《常用音訓》ゲイ/むか…える

《音読み》 ゲイ

部 [常用漢字]

区点=2362 16進=375E シフトJIS=8C7D

《常用音訓》ゲイ/むか…える

《音読み》 ゲイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。来るものを、出むいてむかえる。〈対語〉→送。〈類義語〉→逆ギャク/ゲキ。「送迎」「迎風=風ヲ迎フ」「迎刃而解=刃ヲ迎ヘテ解ク」〔→晋書〕

{動}むかえる(ムカフ)。来るものを、出むいてむかえる。〈対語〉→送。〈類義語〉→逆ギャク/ゲキ。「送迎」「迎風=風ヲ迎フ」「迎刃而解=刃ヲ迎ヘテ解ク」〔→晋書〕

{動}むかえる(ムカフ)。こちらから相手に調子をあわせる。まちうける。「迎合」「迎意=意ヲ迎フ」

{動}むかえる(ムカフ)。こちらから相手に調子をあわせる。まちうける。「迎合」「迎意=意ヲ迎フ」

「親迎シンゲイ」とは、来る嫁を、婿がむかえにいくこと。

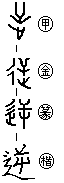

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ゴウ)は「たった人+それに向かってすわった人」の会意文字で、仰(あおぐ)の原字。→の方向に来る相手に、←の方向に進むの意を含む。迎はそれを音符とし、

「親迎シンゲイ」とは、来る嫁を、婿がむかえにいくこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ゴウ)は「たった人+それに向かってすわった人」の会意文字で、仰(あおぐ)の原字。→の方向に来る相手に、←の方向に進むの意を含む。迎はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字で、来る者を、逆に出むかえにいくこと。

《単語家族》

逆と同系。逆は、迎の語尾が入声(つまり音)に転じた語。

《類義》

逢ホウは、両方から出むいて途中で出あうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(すすむ)を加えた字で、来る者を、逆に出むかえにいくこと。

《単語家族》

逆と同系。逆は、迎の語尾が入声(つまり音)に転じた語。

《類義》

逢ホウは、両方から出むいて途中で出あうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画

7画  部 [常用漢字]

区点=2362 16進=375E シフトJIS=8C7D

《常用音訓》ゲイ/むか…える

《音読み》 ゲイ

部 [常用漢字]

区点=2362 16進=375E シフトJIS=8C7D

《常用音訓》ゲイ/むか…える

《音読み》 ゲイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。来るものを、出むいてむかえる。〈対語〉→送。〈類義語〉→逆ギャク/ゲキ。「送迎」「迎風=風ヲ迎フ」「迎刃而解=刃ヲ迎ヘテ解ク」〔→晋書〕

{動}むかえる(ムカフ)。来るものを、出むいてむかえる。〈対語〉→送。〈類義語〉→逆ギャク/ゲキ。「送迎」「迎風=風ヲ迎フ」「迎刃而解=刃ヲ迎ヘテ解ク」〔→晋書〕

{動}むかえる(ムカフ)。こちらから相手に調子をあわせる。まちうける。「迎合」「迎意=意ヲ迎フ」

{動}むかえる(ムカフ)。こちらから相手に調子をあわせる。まちうける。「迎合」「迎意=意ヲ迎フ」

「親迎シンゲイ」とは、来る嫁を、婿がむかえにいくこと。

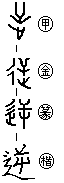

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ゴウ)は「たった人+それに向かってすわった人」の会意文字で、仰(あおぐ)の原字。→の方向に来る相手に、←の方向に進むの意を含む。迎はそれを音符とし、

「親迎シンゲイ」とは、来る嫁を、婿がむかえにいくこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ゴウ)は「たった人+それに向かってすわった人」の会意文字で、仰(あおぐ)の原字。→の方向に来る相手に、←の方向に進むの意を含む。迎はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字で、来る者を、逆に出むかえにいくこと。

《単語家族》

逆と同系。逆は、迎の語尾が入声(つまり音)に転じた語。

《類義》

逢ホウは、両方から出むいて途中で出あうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(すすむ)を加えた字で、来る者を、逆に出むかえにいくこと。

《単語家族》

逆と同系。逆は、迎の語尾が入声(つまり音)に転じた語。

《類義》

逢ホウは、両方から出むいて途中で出あうこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逆 むかえる🔗⭐🔉

【逆】

9画

9画  部 [五年]

区点=2153 16進=3555 シフトJIS=8B74

《常用音訓》ギャク/さか/さか…らう

《音読み》 ギャク

部 [五年]

区点=2153 16進=3555 シフトJIS=8B74

《常用音訓》ギャク/さか/さか…らう

《音読み》 ギャク /ゲキ

/ゲキ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 さか/さからう(さからふ)/たがう(たがふ)/さかさま/むかえる(むかふ)/あらかじめ

《名付け》 さか

《意味》

〉

《訓読み》 さか/さからう(さからふ)/たがう(たがふ)/さかさま/むかえる(むかふ)/あらかじめ

《名付け》 さか

《意味》

{動・形}さからう(サカラフ)。たがう(タガフ)。→の方向に対して、反対に←の方向にでる。そむく。体制や物事の順序にさからっている。〈対語〉→順。「反逆(叛逆)」「倒行逆施トウコウギャクシ(道理にそむいたことをする)」「逆天者亡=天ニ逆ラフ者ハ亡ブ」〔→孟子〕

{動・形}さからう(サカラフ)。たがう(タガフ)。→の方向に対して、反対に←の方向にでる。そむく。体制や物事の順序にさからっている。〈対語〉→順。「反逆(叛逆)」「倒行逆施トウコウギャクシ(道理にそむいたことをする)」「逆天者亡=天ニ逆ラフ者ハ亡ブ」〔→孟子〕

{名・形}さかさま。ふつうと反対であること。また普通と反対のやり方や姿。「倒逆」「逆莫大焉=逆コレヨリ大ナルハナシ」〔→左伝〕

{名・形}さかさま。ふつうと反対であること。また普通と反対のやり方や姿。「倒逆」「逆莫大焉=逆コレヨリ大ナルハナシ」〔→左伝〕

{動}むかえる(ムカフ)。→の方向から来る者を←の方向に出むかえる。〈類義語〉→迎ゲイ。「逆労ゲキロウ(むかえねぎらう)」「逆婦姜于斉=婦姜ヲ斉ヨリ逆フ」〔→左伝〕

{動}むかえる(ムカフ)。→の方向から来る者を←の方向に出むかえる。〈類義語〉→迎ゲイ。「逆労ゲキロウ(むかえねぎらう)」「逆婦姜于斉=婦姜ヲ斉ヨリ逆フ」〔→左伝〕

{副}あらかじめ。来るものを出むかえる形で。事のおこる前に用意して。前もって。〈類義語〉→予(あらかじめ)。「逆料(予想する)」

《解字》

{副}あらかじめ。来るものを出むかえる形で。事のおこる前に用意して。前もって。〈類義語〉→予(あらかじめ)。「逆料(予想する)」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、大の字型の人をさかさにしたさま。逆はそれを音符とし、

会意兼形声。右側の字は、大の字型の人をさかさにしたさま。逆はそれを音符とし、 を加えた字で、さかさの方向に進むこと。

《単語家族》

顎ガク(上下さかさにかみあわすあご)

を加えた字で、さかさの方向に進むこと。

《単語家族》

顎ガク(上下さかさにかみあわすあご) 忤ゴ(さかさ)

忤ゴ(さかさ) 誤ゴ(くい違い)などと同系。また、迎は、逆の語尾がのびた同系のことば。

《類義》

→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

誤ゴ(くい違い)などと同系。また、迎は、逆の語尾がのびた同系のことば。

《類義》

→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画

9画  部 [五年]

区点=2153 16進=3555 シフトJIS=8B74

《常用音訓》ギャク/さか/さか…らう

《音読み》 ギャク

部 [五年]

区点=2153 16進=3555 シフトJIS=8B74

《常用音訓》ギャク/さか/さか…らう

《音読み》 ギャク /ゲキ

/ゲキ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 さか/さからう(さからふ)/たがう(たがふ)/さかさま/むかえる(むかふ)/あらかじめ

《名付け》 さか

《意味》

〉

《訓読み》 さか/さからう(さからふ)/たがう(たがふ)/さかさま/むかえる(むかふ)/あらかじめ

《名付け》 さか

《意味》

{動・形}さからう(サカラフ)。たがう(タガフ)。→の方向に対して、反対に←の方向にでる。そむく。体制や物事の順序にさからっている。〈対語〉→順。「反逆(叛逆)」「倒行逆施トウコウギャクシ(道理にそむいたことをする)」「逆天者亡=天ニ逆ラフ者ハ亡ブ」〔→孟子〕

{動・形}さからう(サカラフ)。たがう(タガフ)。→の方向に対して、反対に←の方向にでる。そむく。体制や物事の順序にさからっている。〈対語〉→順。「反逆(叛逆)」「倒行逆施トウコウギャクシ(道理にそむいたことをする)」「逆天者亡=天ニ逆ラフ者ハ亡ブ」〔→孟子〕

{名・形}さかさま。ふつうと反対であること。また普通と反対のやり方や姿。「倒逆」「逆莫大焉=逆コレヨリ大ナルハナシ」〔→左伝〕

{名・形}さかさま。ふつうと反対であること。また普通と反対のやり方や姿。「倒逆」「逆莫大焉=逆コレヨリ大ナルハナシ」〔→左伝〕

{動}むかえる(ムカフ)。→の方向から来る者を←の方向に出むかえる。〈類義語〉→迎ゲイ。「逆労ゲキロウ(むかえねぎらう)」「逆婦姜于斉=婦姜ヲ斉ヨリ逆フ」〔→左伝〕

{動}むかえる(ムカフ)。→の方向から来る者を←の方向に出むかえる。〈類義語〉→迎ゲイ。「逆労ゲキロウ(むかえねぎらう)」「逆婦姜于斉=婦姜ヲ斉ヨリ逆フ」〔→左伝〕

{副}あらかじめ。来るものを出むかえる形で。事のおこる前に用意して。前もって。〈類義語〉→予(あらかじめ)。「逆料(予想する)」

《解字》

{副}あらかじめ。来るものを出むかえる形で。事のおこる前に用意して。前もって。〈類義語〉→予(あらかじめ)。「逆料(予想する)」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、大の字型の人をさかさにしたさま。逆はそれを音符とし、

会意兼形声。右側の字は、大の字型の人をさかさにしたさま。逆はそれを音符とし、 を加えた字で、さかさの方向に進むこと。

《単語家族》

顎ガク(上下さかさにかみあわすあご)

を加えた字で、さかさの方向に進むこと。

《単語家族》

顎ガク(上下さかさにかみあわすあご) 忤ゴ(さかさ)

忤ゴ(さかさ) 誤ゴ(くい違い)などと同系。また、迎は、逆の語尾がのびた同系のことば。

《類義》

→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

誤ゴ(くい違い)などと同系。また、迎は、逆の語尾がのびた同系のことば。

《類義》

→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

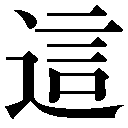

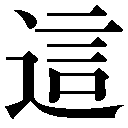

這 むかえる🔗⭐🔉

【這】

10画

10画  部

区点=3971 16進=4767 シフトJIS=9487

《音読み》 シャ

部

区点=3971 16進=4767 シフトJIS=9487

《音読み》 シャ /ゲン

/ゲン

〈zh

〈zh ・zh

・zh i〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)/これ/この/はう(はふ)

《意味》

i〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)/これ/この/はう(はふ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。出むかえてあいさつする。〈類義語〉→迎。

{動}むかえる(ムカフ)。出むかえてあいさつする。〈類義語〉→迎。

{指}〔俗〕これ。この。▽宋ソウ代に「これ」「この」という意味の語を遮個・適個と書き、その遮や適の草書体を誤って這と混同した。「這個シャコ(これ)」「這人シャジン(この人)」

〔国〕はう(ハフ)。手足を地面につけて進む。また、腹部を地面につけて動く。▽老人が人を迎えるときによろばい出てくるということから、這の字をあてたもの。

《解字》

会意兼形声。「

{指}〔俗〕これ。この。▽宋ソウ代に「これ」「この」という意味の語を遮個・適個と書き、その遮や適の草書体を誤って這と混同した。「這個シャコ(これ)」「這人シャジン(この人)」

〔国〕はう(ハフ)。手足を地面につけて進む。また、腹部を地面につけて動く。▽老人が人を迎えるときによろばい出てくるということから、這の字をあてたもの。

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符言(かどめをつけていう)」で、かどめのたったあいさつをのべるために出ていくこと。

《熟語》

→熟語

(足の動作)+音符言(かどめをつけていう)」で、かどめのたったあいさつをのべるために出ていくこと。

《熟語》

→熟語

10画

10画  部

区点=3971 16進=4767 シフトJIS=9487

《音読み》 シャ

部

区点=3971 16進=4767 シフトJIS=9487

《音読み》 シャ /ゲン

/ゲン

〈zh

〈zh ・zh

・zh i〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)/これ/この/はう(はふ)

《意味》

i〉

《訓読み》 むかえる(むかふ)/これ/この/はう(はふ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。出むかえてあいさつする。〈類義語〉→迎。

{動}むかえる(ムカフ)。出むかえてあいさつする。〈類義語〉→迎。

{指}〔俗〕これ。この。▽宋ソウ代に「これ」「この」という意味の語を遮個・適個と書き、その遮や適の草書体を誤って這と混同した。「這個シャコ(これ)」「這人シャジン(この人)」

〔国〕はう(ハフ)。手足を地面につけて進む。また、腹部を地面につけて動く。▽老人が人を迎えるときによろばい出てくるということから、這の字をあてたもの。

《解字》

会意兼形声。「

{指}〔俗〕これ。この。▽宋ソウ代に「これ」「この」という意味の語を遮個・適個と書き、その遮や適の草書体を誤って這と混同した。「這個シャコ(これ)」「這人シャジン(この人)」

〔国〕はう(ハフ)。手足を地面につけて進む。また、腹部を地面につけて動く。▽老人が人を迎えるときによろばい出てくるということから、這の字をあてたもの。

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符言(かどめをつけていう)」で、かどめのたったあいさつをのべるために出ていくこと。

《熟語》

→熟語

(足の動作)+音符言(かどめをつけていう)」で、かどめのたったあいさつをのべるために出ていくこと。

《熟語》

→熟語

邀 むかえる🔗⭐🔉

【邀】

17画

17画  部

区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1

《音読み》 ヨウ(

部

区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1

《音読み》 ヨウ( ウ)

ウ)

〈y

〈y o〉/キョウ(ケウ)

o〉/キョウ(ケウ)

《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)

《意味》

《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕

{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕

{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。

{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。

{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。

《単語家族》

要(しめつける、もとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。

《単語家族》

要(しめつける、もとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画

17画  部

区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1

《音読み》 ヨウ(

部

区点=7819 16進=6E33 シフトJIS=E7B1

《音読み》 ヨウ( ウ)

ウ)

〈y

〈y o〉/キョウ(ケウ)

o〉/キョウ(ケウ)

《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)

《意味》

《訓読み》 むかえる(むかふ)/もとめる(もとむ)

《意味》

{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕

{動}むかえる(ムカフ)。待ちうける。相手が来るところに待っていてむかえる。〈同義語〉→要。「邀撃ヨウゲキ」「挙杯邀明月=杯ヲ挙ゲテ明月ヲ邀フ」〔→李白〕

{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。

{動}もとめる(モトム)。しむけて出方をまちうける。呼びよせる。〈同義語〉→要。

{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。

《単語家族》

要(しめつける、もとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}気に入ることをして、上の人から恩恵を受ける。〈同義語〉→要(もとめる)。「邀賞ヨウショウ(賞を受ける)」「邀幸ヨウコウ」

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。出口をせまくしぼって、そこから出てくる相手をもとめること。

《単語家族》

要(しめつける、もとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霧暁 ムギョウ🔗⭐🔉

【霧旦】

ムタン 霧のかかっている朝。『霧暁ムギョウ』

霧会 ムカイ🔗⭐🔉

【霧会】

ムカイ 霧のようにもやもやと多く集まる。『霧集ムシュウ・霧聚ムシュウ・霧合ムゴウ』「雲集霧会」「雲合霧集」

霧鬟 ムカン🔗⭐🔉

【霧鬟】

ムカン 髪の美しいさま。

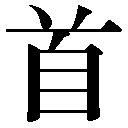

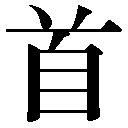

首 むかう🔗⭐🔉

【首】

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

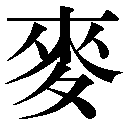

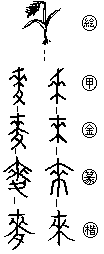

麦 むぎ🔗⭐🔉

【麦】

7画 麥部 [二年]

区点=3994 16進=477E シフトJIS=949E

【麥】旧字旧字

7画 麥部 [二年]

区点=3994 16進=477E シフトJIS=949E

【麥】旧字旧字

11画 麥部

区点=8346 16進=734E シフトJIS=EA6D

《常用音訓》バク/むぎ

《音読み》 バク

11画 麥部

区点=8346 16進=734E シフトJIS=EA6D

《常用音訓》バク/むぎ

《音読み》 バク /ミャク

/ミャク 〈m

〈m i〉

《訓読み》 むぎ

《名付け》 むぎ

《意味》

{名}むぎ。紀元前十世紀ごろ、中央アジアから周(今の陝西センセイ省)にもたらされた植物。▽周の人々は、これを神のもたらした穀物として珍重し、来ライと呼んだ。「大麦」「燕麦エンバク(からすむぎ)」

《解字》

i〉

《訓読み》 むぎ

《名付け》 むぎ

《意味》

{名}むぎ。紀元前十世紀ごろ、中央アジアから周(今の陝西センセイ省)にもたらされた植物。▽周の人々は、これを神のもたらした穀物として珍重し、来ライと呼んだ。「大麦」「燕麦エンバク(からすむぎ)」

《解字》

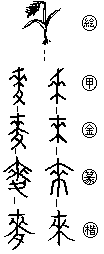

会意兼形声。來(=来)は、穂が左右に出たむぎを描いた象形文字。麥はそれに夂(足)をそえたもの。遠くから歩いてもたらされたむぎをあらわす。がんらい、來が「むぎ」、麥が「くる、もたらす」の意をあらわしたが、いつしか逆になった。賚ライ(もたらす→たまわる)と同系で、神が遠く西方からもたらした収量ゆたかな穀物のこと。来ライと麥バクとは、上古音では同じであった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。來(=来)は、穂が左右に出たむぎを描いた象形文字。麥はそれに夂(足)をそえたもの。遠くから歩いてもたらされたむぎをあらわす。がんらい、來が「むぎ」、麥が「くる、もたらす」の意をあらわしたが、いつしか逆になった。賚ライ(もたらす→たまわる)と同系で、神が遠く西方からもたらした収量ゆたかな穀物のこと。来ライと麥バクとは、上古音では同じであった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 麥部 [二年]

区点=3994 16進=477E シフトJIS=949E

【麥】旧字旧字

7画 麥部 [二年]

区点=3994 16進=477E シフトJIS=949E

【麥】旧字旧字

11画 麥部

区点=8346 16進=734E シフトJIS=EA6D

《常用音訓》バク/むぎ

《音読み》 バク

11画 麥部

区点=8346 16進=734E シフトJIS=EA6D

《常用音訓》バク/むぎ

《音読み》 バク /ミャク

/ミャク 〈m

〈m i〉

《訓読み》 むぎ

《名付け》 むぎ

《意味》

{名}むぎ。紀元前十世紀ごろ、中央アジアから周(今の陝西センセイ省)にもたらされた植物。▽周の人々は、これを神のもたらした穀物として珍重し、来ライと呼んだ。「大麦」「燕麦エンバク(からすむぎ)」

《解字》

i〉

《訓読み》 むぎ

《名付け》 むぎ

《意味》

{名}むぎ。紀元前十世紀ごろ、中央アジアから周(今の陝西センセイ省)にもたらされた植物。▽周の人々は、これを神のもたらした穀物として珍重し、来ライと呼んだ。「大麦」「燕麦エンバク(からすむぎ)」

《解字》

会意兼形声。來(=来)は、穂が左右に出たむぎを描いた象形文字。麥はそれに夂(足)をそえたもの。遠くから歩いてもたらされたむぎをあらわす。がんらい、來が「むぎ」、麥が「くる、もたらす」の意をあらわしたが、いつしか逆になった。賚ライ(もたらす→たまわる)と同系で、神が遠く西方からもたらした収量ゆたかな穀物のこと。来ライと麥バクとは、上古音では同じであった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。來(=来)は、穂が左右に出たむぎを描いた象形文字。麥はそれに夂(足)をそえたもの。遠くから歩いてもたらされたむぎをあらわす。がんらい、來が「むぎ」、麥が「くる、もたらす」の意をあらわしたが、いつしか逆になった。賚ライ(もたらす→たまわる)と同系で、神が遠く西方からもたらした収量ゆたかな穀物のこと。来ライと麥バクとは、上古音では同じであった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「む」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む

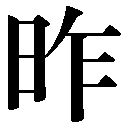

9画 日部 [四年]

区点=2682 16進=3A72 シフトJIS=8DF0

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

9画 日部 [四年]

区点=2682 16進=3A72 シフトJIS=8DF0

《常用音訓》サク

《音読み》 サク 〉

《訓読み》 きのう(きのふ)/むかし

《意味》

〉

《訓読み》 きのう(きのふ)/むかし

《意味》

〔仏〕相対的な現象を超越して、因果の関係にとらわれない常住不変の存在。真理をいう。涅槃ネハン・法相・実相ともいう。〈対語〉有為。

〔仏〕相対的な現象を超越して、因果の関係にとらわれない常住不変の存在。真理をいう。涅槃ネハン・法相・実相ともいう。〈対語〉有為。

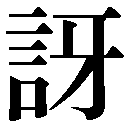

11画 言部

区点=7535 16進=6B43 シフトJIS=E662

《音読み》 ガ

11画 言部

区点=7535 16進=6B43 シフトJIS=E662

《音読み》 ガ