複数辞典一括検索+![]()

![]()

じ【持】🔗⭐🔉

じ ヂ [1] 【持】

碁や歌合・香合などで,互いに優劣の定めがたいこと。引きわけ。もちあい。もち。

じ・する【持する】🔗⭐🔉

じ・する ヂ― [2] 【持する】 (動サ変)[文]サ変 ぢ・す

(1)もつ。ある状態をたもつ。「彼等は活きた彫刻の様に己を―・して,…粛然と坐つてゐた/門(漱石)」

(2)固く守る。「各五戒を―・し仏の御名を念じ奉りて/今昔 5」

[慣用] 満を持す

もた・す【持たす・凭す】🔗⭐🔉

もた-せ【持たせ】🔗⭐🔉

もた-せ [3] 【持たせ】

(1)〔持たせる物,の意〕

贈り物。持って来た物。手みやげ。おもたせ。「これはお―でございます/渋江抽斎(鴎外)」

(2)もたせかけること。また,もたせかけるもの。「筆―」

(3)江戸時代,女性の銀杏髷(イチヨウマゲ)の上方での称。

もたせ-ぶり【持たせ振り】🔗⭐🔉

もたせ-ぶり [0] 【持たせ振り】

相手に気を持たせるようなそぶり。思わせぶり。「何が機嫌にいらぬやらめつきりと―/浄瑠璃・ひらかな盛衰記」

もた・せる【持たせる】🔗⭐🔉

もた・せる [3] 【持たせる】 (動サ下一)[文]サ下二 もた・す

(1)持つようにさせる。持ち運ばせる。「荷物を―・せる」「手紙を使いに―・せてやる」

(2)負担させる。「費用を相手に―・せる」

(3)変わらないようにする。保つ。「肉を冷蔵庫にいれて一週間―・せる」

(4)期待させる。「相手に気を―・せる」

[慣用] 気を―・花を―/間(マ)を持たす

もち【持ち】🔗⭐🔉

もち [2] 【持ち】

〔動詞「持つ」の連用形から〕

(1)品質などが変わらず,長く使えること。「―が良い」

(2)負担すること。受けもつこと。「費用は自分―」

(3)所有すること。「家―の娘」「主人―」

(4)碁・将棋・歌合(ウタアワセ)で,引き分けになること。持(ジ)。

(5)和船の船首尾の反りのこと。

もち-あい【持(ち)合い・保ち合い】🔗⭐🔉

もち-あい ―アヒ [0] 【持(ち)合い・保ち合い】

(1)勢力がほぼ同じぐらいでつりあいがとれていること。「勝負はどうやら―だ」

(2)互いに力を合わせて持つこと。

(3)取引で,小きざみな値動きだけで,相場に大きな変動のないこと。

もちあい-じょたい【持(ち)合い世帯】🔗⭐🔉

もちあい-じょたい ―アヒ― [5] 【持(ち)合い世帯】

(1)何人かの人または何家族かが共同して営む世帯。

(2)夫婦が,各自の収入を持ち寄って営む世帯。共稼ぎ。共働き。

もち-あ・う【持(ち)合う】🔗⭐🔉

もち-あ・う ―アフ [0] 【持(ち)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)互いに持つ。費用などを分担する。「費用は皆で―・うことに決まった」

(2)双方の力が均衡を保ち優劣がつかない状態にある。「東西の勢力が―・う」

(3)取引で,相場が持ち合いの状態にある。「高値で―・う」

もち-あがり【持ち上(が)り】🔗⭐🔉

もち-あがり [0] 【持ち上(が)り】

学校で,生徒の進級とともに教師がその学級の担任を継続すること。

もち-あが・る【持ち上(が)る】🔗⭐🔉

もち-あが・る [0][4] 【持ち上(が)る】 (動ラ五[四])

(1)持ち上げた状態になる。上にあがる。高くなる。「地面が―・る」

(2)突然予期していなかったことが起こる。「重大事件が―・る」

(3)生徒の進級とともに教師がその学級の担任を継続する。「担任が四年に―・る」

[可能] もちあがれる

もち-あ・げる【持(ち)上げる】🔗⭐🔉

もち-あ・げる [0] 【持(ち)上げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 もちあ・ぐ

(1)手に持って上にあげる。「荷物を―・げる」

(2)ほめる。おだてる。「やたらと―・げる」

もち-あつかい【持(ち)扱い】🔗⭐🔉

もち-あつかい ―アツカヒ [0] 【持(ち)扱い】

もちあつかうこと。「大きすぎて―に困る」

もち-あつか・う【持(ち)扱う】🔗⭐🔉

もち-あつか・う ―アツカフ [0][5] 【持(ち)扱う】 (動ワ五[ハ四])

(1)手で持って扱う。取り扱う。「はじめて―・つた三世相を懐中へ始末をすると/婦系図(鏡花)」

(2)取り扱いに困る。もてあます。「世話人は推返(オシカエ)されたる紙包を―・ひつつ/義血侠血(鏡花)」

もち-あわ・す【持ち合(わ)す】🔗⭐🔉

もち-あわ・す ―アハス [4][0] 【持ち合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「持ち合わせる」に同じ。「それくらいの金はいつでも―・している」

■二■ (動サ下二)

⇒もちあわせる

もち-あわせ【持ち合(わ)せ】🔗⭐🔉

もち-あわせ ―アハセ [0] 【持ち合(わ)せ】

ちょうどその時,持っているもの。特に,所持している金。「あいにく―がない」

もち-あわ・せる【持ち合(わ)せる】🔗⭐🔉

もち-あわ・せる ―アハセル [5][0] 【持ち合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 もちあは・す

ちょうどその時,金や品物を持っている。持ちあわす。「今,―・せないから,あとで支払います」

もち-いえ【持(ち)家】🔗⭐🔉

もち-いえ ―イヘ [0][2] 【持(ち)家】

その人の所有する家。もちや。

もち-うた【持(ち)歌】🔗⭐🔉

もち-うた [0] 【持(ち)歌】

その人が歌いこなせる歌。レパートリー。「―の多い歌手」

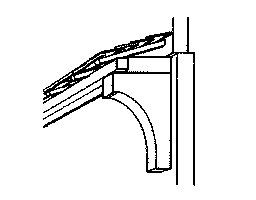

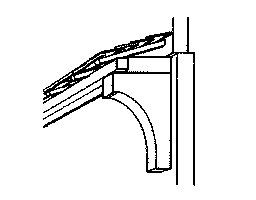

もち-おくり【持(ち)送り】🔗⭐🔉

もち-おくり [0] 【持(ち)送り】

壁や柱から水平に突き出て,梁(ハリ)・床・棚などを支える三角形状の補強材。普通,装飾が施される。

持ち送り

[図]

[図]

[図]

[図]

もち-おもり【持(ち)重り】🔗⭐🔉

もち-おもり [0] 【持(ち)重り】

持っているうちに次第に重く感じること。「―のするかばん」

もち-かえり【持(ち)帰り】🔗⭐🔉

もち-かえり ―カヘリ [0] 【持(ち)帰り】

持ち帰ること。また,その品物。テーク-アウト。「―の弁当」「―の贈答品」

もち-かえ・る【持(ち)帰る】🔗⭐🔉

もち-かえ・る ―カヘル [3][0] 【持(ち)帰る】 (動ラ五[四])

(1)(品物などを)持って帰る。「仕事を自宅に―・る」

(2)代表で出席した人が出された案や回答を検討するために,預かっていったん戻る。「この件は各委員会に―・って討議しよう」

[可能] もちかえれる

もち-か・える【持(ち)替える】🔗⭐🔉

もち-か・える ―カヘル [0][4][3] 【持(ち)替える】 (動ア下一)[文]ハ下二 もちか・ふ

(1)一方の手に持っていたものを,他方の手に移す。「かばんを左手に―・える」

(2)持ち方・持つ物をかえる。「バットを短めに―・える」

もち-か・ける【持(ち)掛ける】🔗⭐🔉

もち-か・ける [4][0] 【持(ち)掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 もちか・く

話を切り出してはたらきかける。「相談を―・ける」

もち-がね【持(ち)金】🔗⭐🔉

もち-がね [0] 【持(ち)金】

所持している金銭。

もち-かぶ【持(ち)株】🔗⭐🔉

もち-かぶ [0][2] 【持(ち)株】

自分で持っている株。「―を整理する」

もちかぶ-がいしゃ【持(ち)株会社】🔗⭐🔉

もちかぶ-がいしゃ ―グワイ― [5] 【持(ち)株会社】

他会社の株式を多数保有して,その事業活動を支配する会社。

もちかぶ-せいげん【持(ち)株制限】🔗⭐🔉

もちかぶ-せいげん [5] 【持(ち)株制限】

独占禁止法による他社株式の保有比率や額の制限。

もち-きり【持(ち)切り】🔗⭐🔉

もち-きり [0] 【持(ち)切り】

始めから終わりまでずっとその話題が続くこと。「どこへ行っても選挙の話で―だ」

もち-き・る【持(ち)切る】🔗⭐🔉

もち-き・る [3][0] 【持(ち)切る】 (動ラ五[四])

(1)終わりまで持ち続ける。「家まで荷物を―・る」

(2)始めから終わりまで同じ状態が続く。「世間はオリンピックの話で―・っている」「瘡気(カサケ)と欲と自惚(ウヌボレ)で―・つてゐる人だから/西洋道中膝栗毛(魯文)」

[可能] もちきれる

もち-くち【持(ち)口】🔗⭐🔉

もち-くち [2] 【持(ち)口】

受け持っている方面。持ち場。

もち-げい【持(ち)芸】🔗⭐🔉

もち-げい [2] 【持(ち)芸】

その人が演ずることのできる芸。特に,得意な芸。

もち-こし【持(ち)越し】🔗⭐🔉

もち-こし [0] 【持(ち)越し】

(1)もちこすこと。「事業は来年度に―になった」「前回から―の議題」

(2)腹中に滞っている,前日からの食物。また,二日酔い。「やれ―だの頭痛だのとぬかして/滑稽本・浮世風呂 3」

もち-こ・す【持(ち)越す】🔗⭐🔉

もち-こ・す [0][3] 【持(ち)越す】 (動サ五[四])

そのままの状態で次の段階や時期に送る。「結論を次回に―・す」

[可能] もちこせる

もち-こた・える【持ち堪える】🔗⭐🔉

もち-こた・える ―コタヘル [5][0] 【持ち堪える】 (動ア下一)[文]ハ下二 もちこた・ふ

悪い状態に負けないでいる。ささえ続ける。もちこらえる。「病人が―・える」「敵の猛攻を―・える」

もち-ごま【持ち駒】🔗⭐🔉

もち-ごま [0] 【持ち駒】

(1)将棋で,相手から取って手元にあり,いつでも使える駒。

(2)手元にあって,必要に応じていつでも使える人や物。「豊富な―を駆使する」

もち-こみ【持(ち)込み】🔗⭐🔉

もち-こみ [0] 【持(ち)込み】

持ち込むこと。「危険物の―」「酒の―固くお断り」

もち-こ・む【持(ち)込む】🔗⭐🔉

もち-こ・む [0][3] 【持(ち)込む】 (動マ五[四])

(1)持って来る。運び入れる。「車内に危険物は―・まないでください」

(2)話し合い・解決・考慮などを求めて話をしかける。何とかしてくれと言う。「縁談を―・む」「苦情を―・まれた」

(3)(決着がつかないで)次の段階に移す。「延長戦に―・む」「裁判に―・む」

[可能] もちこめる

もち-さ・る【持(ち)去る】🔗⭐🔉

もち-さ・る [3][0] 【持(ち)去る】 (動ラ五[四])

物を勝手に持って行ってしまう。「重要書類を―・る」

もち-じ【持(ち)地】🔗⭐🔉

もち-じ ―ヂ [0][2] 【持(ち)地】

所有している土地。

もち-じかん【持(ち)時間】🔗⭐🔉

もち-じかん [3] 【持(ち)時間】

割り当てられる一定の時間。「五分ずつの―で意見を発表する」「対局の―」

もち-じゃく【持(ち)尺】🔗⭐🔉

もち-じゃく [2] 【持(ち)尺】

布地の長さを測るのに,下に置かず手に持ったまま測ること。

⇔置き尺

もち-しょうぎ【持(ち)将棋】🔗⭐🔉

もち-しょうぎ ―シヤウギ [3] 【持(ち)将棋】

⇒じしょうぎ(持将棋)

もち-そ・える【持(ち)添える】🔗⭐🔉

もち-そ・える ―ソヘル [0][4] 【持(ち)添える】 (動ア下一)[文]ハ下二 もちそ・ふ

(1)物を持っていた手でさらに別の物を持つ。「日傘に小包を―・える」

(2)物を持った手にもう一方の手を添える。「顔に愛嬌を溢しつつ銚子を―・えて/社会百面相(魯庵)」

(3)手を添えて支える。「男の手を―・へてわがむねをおさせる/人情本・恵の花」

もち-だし【持(ち)出し】🔗⭐🔉

もち-だし [0] 【持(ち)出し】

(1)外へ持って出ること。「図書の―を禁ずる」

(2)費用が予算を超過して,自分で負担すること。「会報の印刷代はかなりの―だ」

(3)洋裁で,打ち合わせの下になる側の重なり分。

もち-だ・す【持(ち)出す】🔗⭐🔉

もち-だ・す [0][3] 【持(ち)出す】 (動サ五[四])

(1)中にあったものを持って外に出す。物品などを盗むことにもいう。「火の回りが早くて何も―・すことができなかった」「店の品物を―・して質に入れる」

(2)話題・論題として提示する。「今そんな古い話を―・されても困る」

(3)不足した費用を,自腹を切って出す。「チップの分だけ―・すことになった」

(4)持ち始める。「疑いを―・す」

[可能] もちだせる

もち-だち【持(ち)太刀】🔗⭐🔉

もち-だち [2] 【持(ち)太刀】

自分の差し料の太刀。

もち-だて【持ち楯】🔗⭐🔉

もち-だて [0] 【持ち楯】

兵士が手に持って使う楯。手楯(テダテ)。

⇔置き楯

「前につき並べたる―一帖かつぱと踏倒し/太平記 2」

もちつ-もたれつ【持ちつ持たれつ】🔗⭐🔉

もちつ-もたれつ 【持ちつ持たれつ】 (連語)

⇒「持つ」の句項目

もち-て【持(ち)手】🔗⭐🔉

もち-て [3] 【持(ち)手】

持つ人。

もち-てん【持(ち)点】🔗⭐🔉

もち-てん [0] 【持(ち)点】

競技・賭け事などで,始める前に参加者各自に割りあてられた点数。

もち-なお・す【持(ち)直す】🔗⭐🔉

もち-なお・す ―ナホス [4][0] 【持(ち)直す】 (動サ五[四])

(1)前のような状態になる。回復する。「病人が―・す」「会社が―・す」

(2)手に持っている物の,持ち方を変える。「本を―・す」

[可能] もちなおせる

もち-な・す【持ち成す】🔗⭐🔉

もち-な・す 【持ち成す】 (動サ四)

(身を)取り扱う。処置する。「身をぞんざいに―・し/浮世草子・一代女 5」

もち-にげ【持(ち)逃げ】🔗⭐🔉

もち-にげ [0] 【持(ち)逃げ】 (名)スル

他人の所有に属する金品を持って逃げること。「集めた金を―する」

もち-ぬし【持(ち)主】🔗⭐🔉

もち-ぬし [2] 【持(ち)主】

その物を所有している人。所有主。

もち-ば【持(ち)場】🔗⭐🔉

もち-ば [3] 【持(ち)場】

受け持ちの場所。担当の部署。「―につく」「―を守る」

もち-はこび【持(ち)運び】🔗⭐🔉

もち-はこび [0] 【持(ち)運び】

もちはこぶこと。運搬。「―に便利がいい」

もち-はこ・ぶ【持(ち)運ぶ】🔗⭐🔉

もち-はこ・ぶ [4][0] 【持(ち)運ぶ】 (動バ五[四])

物を持って,他の場所へ移す。運搬する。「荷物を―・ぶ」

[可能] もちはこべる

もち-ふだ【持(ち)札】🔗⭐🔉

もち-ふだ [2][0] 【持(ち)札】

(1)トランプで,自分の手にある札。

(2)手元にあって,いつでも使えるもの。

もち-ぶね【持(ち)船】🔗⭐🔉

もち-ぶね [0] 【持(ち)船】

所有している船。

もち-ふる・す【持(ち)古す】🔗⭐🔉

もち-ふる・す [0][4] 【持(ち)古す】 (動サ五[四])

古くなるまで使う。使い古す。「―・した辞書」

もち-まえ【持(ち)前】🔗⭐🔉

もち-まえ ―マヘ [0] 【持(ち)前】

(1)その人の本来の性質。生まれつき。「短気は―の性質で,直りそうもない」

(2)所有の範囲。担当の部分。もちぶん。

もち-まる【持(ち)丸】🔗⭐🔉

もち-まる [0] 【持(ち)丸】

〔「丸」は金銭の意〕

金銭を多く所有すること。また,その人。金持ち。「―長者」

もち-まわり【持(ち)回り】🔗⭐🔉

もち-まわり ―マハリ [0] 【持(ち)回り】

(1)一つの物事を関係者の間で順次わたしていくこと。「―で全役員の賛同を得た」

(2)役目などを関係者の間で順送りにすること。「町内会の組長は―とする」

もちまわり-かくぎ【持ち回り閣議】🔗⭐🔉

もちまわり-かくぎ ―マハリ― [6] 【持ち回り閣議】

各国務大臣出席の閣議を開かず,閣議事項を各大臣に回して,閣議決定を得る方法。

もち-まわ・る【持(ち)回る】🔗⭐🔉

もち-まわ・る ―マハル [0][4] 【持(ち)回る】 (動ラ五[四])

(1)一つの物を持って次から次へと回る。「新製品を小売店に―・って売り込む」

(2)関係者の間を次から次へと回す。「議案を―・る」

[可能] もちまわれる

もち-や【持(ち)家】🔗⭐🔉

もち-や [0][2] 【持(ち)家】

所有している家。もちいえ。

もち-より【持(ち)寄り】🔗⭐🔉

もち-より [0] 【持(ち)寄り】

持ち寄ること。「料理―の宴会」

もち-よ・る【持(ち)寄る】🔗⭐🔉

もち-よ・る [0][3] 【持(ち)寄る】 (動ラ五[四])

各自が持って,寄り集まる。「材料を―・って料理する」

[可能] もちよれる

もち-わざ【持(ち)技】🔗⭐🔉

もち-わざ [0] 【持(ち)技】

得意とする技。得意技。

持ちつ持たれつ🔗⭐🔉

持ちつ持たれつ

互いに依存し合い助け合うことによって,両者とも存続するさま。

持ちも提(サ)げもならない🔗⭐🔉

持ちも提(サ)げもならない

何とも処理の方法がない。

じする【持する】(和英)🔗⭐🔉

もち【持ちが良い】(和英)🔗⭐🔉

もち【持ちが良い】

wear well;be durable.自分〜で at one's own expense.女〜の ladies';for ladies.

もちあう【持ち合う】(和英)🔗⭐🔉

もちあう【持ち合う】

balance (釣合を保つ);→英和

remain steady (相場が).

もちかえる【持ち換える】(和英)🔗⭐🔉

もちかえる【持ち換える】

passfrom one hand to the other.→英和

もちかえる【持ち帰る】(和英)🔗⭐🔉

もちかえる【持ち帰る】

bring[take]home[back];take out.持帰り食品<米>a takeout;→英和

<英>a takeaway.→英和

もちこす【持ち越す】(和英)🔗⭐🔉

もちこす【持ち越す】

carryover.

もちこたえる【持ち堪える】(和英)🔗⭐🔉

もちこたえる【持ち堪える】

hold out;endure.→英和

もちこむ【持ち込む】(和英)🔗⭐🔉

もちこむ【持ち込む】

carry[bring]in[into].⇒持ち掛ける.苦情を〜 bring a complaint.→英和

もちさる【持ち去る】(和英)🔗⭐🔉

もちさる【持ち去る】

take[carry]away.

もちつもたれつ【持ちつ持たれつ】(和英)🔗⭐🔉

もちつもたれつ【持ちつ持たれつ】

give-and-take.〜である live and let live.

もちまわる【持ち回る】(和英)🔗⭐🔉

もちまわる【持ち回る】

take round;carryabout.

大辞林に「持」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む