複数辞典一括検索+![]()

![]()

はり【針】🔗⭐🔉

はり【針】

布などを縫う、細くて先のとがった金属製の道具。一方のはしに糸を通す穴(めど)がある。縫い針。また、布を刺して留めるための穴のない留め針・待ち針もある。

布などを縫う、細くて先のとがった金属製の道具。一方のはしに糸を通す穴(めど)がある。縫い針。また、布を刺して留めるための穴のない留め針・待ち針もある。 形や用途が

形や用途が に似ているもの。

に似ているもの。 サソリ・ハチなどのもつ、他の動物に刺して毒を注入する器官。

サソリ・ハチなどのもつ、他の動物に刺して毒を注入する器官。 注射器の先端につけ、皮膚などに刺して薬剤を注入する器具。注射針。

注射器の先端につけ、皮膚などに刺して薬剤を注入する器具。注射針。 レコードの盤面の溝をなぞり、振動をひろい伝えるもの。レコード針。

レコードの盤面の溝をなぞり、振動をひろい伝えるもの。レコード針。 編み物に用いる棒針の類。

編み物に用いる棒針の類。 書類などをとじるための金具。「ホッチキスの―」

書類などをとじるための金具。「ホッチキスの―」 植物のとげ。「枳殻(からたち)の生垣のすき間もなく―を立てて」〈蘆花・思出の記〉

植物のとげ。「枳殻(からたち)の生垣のすき間もなく―を立てて」〈蘆花・思出の記〉 時計・計器の目盛りを指し示すもの。「磁石の―」

時計・計器の目盛りを指し示すもの。「磁石の―」 裁縫。おはり。「―を習う」

裁縫。おはり。「―を習う」 感情を刺激すること。害意。「言葉に―を含む」

感情を刺激すること。害意。「言葉に―を含む」 助数詞的に用いて、針で縫った目数を数えるのに用いる。「傷口を五―縫う」

[下接語]御(お)針・縫い針 (ばり)網針・編み針・置き針・返し針・鉤(かぎ)針・掛け針・蚊針・革針・擬餌(ぎじ)針・絹針・絎(くけ)針・毛針・小町針・仕付け針・千人針・空(そら)針・畳針・釣り針・綴(と)じ針・留め針・縫い針・刃針・平針・棒針・待ち針・メリケン針・木綿針

助数詞的に用いて、針で縫った目数を数えるのに用いる。「傷口を五―縫う」

[下接語]御(お)針・縫い針 (ばり)網針・編み針・置き針・返し針・鉤(かぎ)針・掛け針・蚊針・革針・擬餌(ぎじ)針・絹針・絎(くけ)針・毛針・小町針・仕付け針・千人針・空(そら)針・畳針・釣り針・綴(と)じ針・留め針・縫い針・刃針・平針・棒針・待ち針・メリケン針・木綿針

布などを縫う、細くて先のとがった金属製の道具。一方のはしに糸を通す穴(めど)がある。縫い針。また、布を刺して留めるための穴のない留め針・待ち針もある。

布などを縫う、細くて先のとがった金属製の道具。一方のはしに糸を通す穴(めど)がある。縫い針。また、布を刺して留めるための穴のない留め針・待ち針もある。 形や用途が

形や用途が に似ているもの。

に似ているもの。 サソリ・ハチなどのもつ、他の動物に刺して毒を注入する器官。

サソリ・ハチなどのもつ、他の動物に刺して毒を注入する器官。 注射器の先端につけ、皮膚などに刺して薬剤を注入する器具。注射針。

注射器の先端につけ、皮膚などに刺して薬剤を注入する器具。注射針。 レコードの盤面の溝をなぞり、振動をひろい伝えるもの。レコード針。

レコードの盤面の溝をなぞり、振動をひろい伝えるもの。レコード針。 編み物に用いる棒針の類。

編み物に用いる棒針の類。 書類などをとじるための金具。「ホッチキスの―」

書類などをとじるための金具。「ホッチキスの―」 植物のとげ。「枳殻(からたち)の生垣のすき間もなく―を立てて」〈蘆花・思出の記〉

植物のとげ。「枳殻(からたち)の生垣のすき間もなく―を立てて」〈蘆花・思出の記〉 時計・計器の目盛りを指し示すもの。「磁石の―」

時計・計器の目盛りを指し示すもの。「磁石の―」 裁縫。おはり。「―を習う」

裁縫。おはり。「―を習う」 感情を刺激すること。害意。「言葉に―を含む」

感情を刺激すること。害意。「言葉に―を含む」 助数詞的に用いて、針で縫った目数を数えるのに用いる。「傷口を五―縫う」

[下接語]御(お)針・縫い針 (ばり)網針・編み針・置き針・返し針・鉤(かぎ)針・掛け針・蚊針・革針・擬餌(ぎじ)針・絹針・絎(くけ)針・毛針・小町針・仕付け針・千人針・空(そら)針・畳針・釣り針・綴(と)じ針・留め針・縫い針・刃針・平針・棒針・待ち針・メリケン針・木綿針

助数詞的に用いて、針で縫った目数を数えるのに用いる。「傷口を五―縫う」

[下接語]御(お)針・縫い針 (ばり)網針・編み針・置き針・返し針・鉤(かぎ)針・掛け針・蚊針・革針・擬餌(ぎじ)針・絹針・絎(くけ)針・毛針・小町針・仕付け針・千人針・空(そら)針・畳針・釣り針・綴(と)じ針・留め針・縫い針・刃針・平針・棒針・待ち針・メリケン針・木綿針

はり【張り】🔗⭐🔉

はり【張り】

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

[名]

[名] 引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」

引っ張ること。また、その力の程度。「糸の―を強くする」 引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」

引き締まっていること。みずみずしく、力強いこと。「―のある声」「―のある肌」 気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」

気持ちなどの充実。物事を行おうとする意欲。張り合い。「生活に―をもたせる」「生きる―をなくす」 自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉

自分の意志を押し通す、強い気持ち。意地。「京の女郎に江戸の―を持たせ」〈浮・一代男・六〉 女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉

女を手に入れようとつけねらうこと。「色男これにて縁切。…もうよもや―には歩けめえ」〈滑・浮世床・二〉 《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。

《tense》音声学の用語。母音の発音における舌の緊張度。例えば日本語の「ウ」は英語の「u」などに比して舌の位置も低く、唇の突き出しも少なく、従ってはりが弱い。 〔接尾〕助数詞。

〔接尾〕助数詞。 蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」

蚊帳・提灯(ちようちん)・テント・幕などを数えるのに用いる。「行灯(あんどん)一―」 弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

弓・琴など、弦を張った類のものを数えるのに用いる。

はり【×梁】🔗⭐🔉

はり【×梁】

構造物の上部からの荷重を支えるため、または柱をつなぐために架け渡す水平材。特に、桁(けた)に対して直角に渡されたものをさす。

はり【×鉤】🔗⭐🔉

はり【×鉤】

《「針」と同語源》釣り針のこと。

はり【×榛】🔗⭐🔉

はり【×榛】

ハンノキの古名。「明けされば―のさ枝に夕されば藤の繁みに」〈万・四二〇七〉

はり【×鍼】🔗⭐🔉

はり【×鍼】

《「針」と同語源》漢方で、体表のつぼに接触させ、あるいは刺し入れて刺激し、疾病を治療するための金・銀・ステンレス製などの細長い器具。また、その療法。「―を打つ」

はり【×玻×璃・×玻× ・×頗×梨】🔗⭐🔉

・×頗×梨】🔗⭐🔉

はり【×玻×璃・×玻× ・×頗×梨】

《梵spha

・×頗×梨】

《梵spha ik

ik の音写》

の音写》 仏教で、七宝の一。水晶のこと。

仏教で、七宝の一。水晶のこと。 ガラスの異称。

ガラスの異称。 火山岩中に含まれる非結晶質の物質。

火山岩中に含まれる非結晶質の物質。

・×頗×梨】

《梵spha

・×頗×梨】

《梵spha ik

ik の音写》

の音写》 仏教で、七宝の一。水晶のこと。

仏教で、七宝の一。水晶のこと。 ガラスの異称。

ガラスの異称。 火山岩中に含まれる非結晶質の物質。

火山岩中に含まれる非結晶質の物質。

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ🔗⭐🔉

はり‐あい【張(り)合い】‐あひ

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

張り合うこと。「意地の―」

張り合うこと。「意地の―」 努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

努力するかいがあると感じられること。「―のある仕事」

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐🔗⭐🔉

はりあい‐ぬけ【張(り)合い抜け】はりあひ‐

[名]スル張り合いがなくなること。気持ちがくじけ、意欲を失うこと。「研究の先を越されて―する」

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ🔗⭐🔉

はり‐あ・う【張(り)合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)] 互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」

互いに張る。「意地を―・う」 互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

互いに負けまいとする。同じものを目指して競争する。「主役を―・う」

はり‐あ・げる【張(り)上げる】🔗⭐🔉

はり‐あ・げる【張(り)上げる】

[動ガ下一] はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあ・ぐ[ガ下二]声を強く高く出す。「声を―・げて歌う」

はりあな‐しゃしんき【針穴写真機・針△孔写真機】🔗⭐🔉

はりあな‐しゃしんき【針穴写真機・針△孔写真機】

ピンホールカメラ

ピンホールカメラ

ピンホールカメラ

ピンホールカメラ

はり‐あみ【張(り)網】🔗⭐🔉

はり‐あみ【張(り)網】

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。

柱の間に網を張り、鳥やウサギを捕るもの。 川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

川などに支柱や碇(いかり)で袋網を固定して張り、魚を捕る網。また、定置網のこと。

はり‐い【針×藺】‐ゐ🔗⭐🔉

はり‐い【針×藺】‐ゐ

カヤツリグサ科の一年草。田や湿地に群生し、高さ八〜一八センチ。茎は細く、葉はない。夏から秋、卵形から楕円形の淡紫褐色の小さい穂をつける。

はり‐い【×鍼医】🔗⭐🔉

はり‐い【×鍼医】

鍼で治療を行う医者。鍼医者。

ハリー【Edmund Halley】🔗⭐🔉

ハリー【Edmund Halley】

[一六五六〜一七四二]英国の天文学者。ハリー彗星(すいせい)をはじめ多くの彗星の軌道を確定。また、月の長年加速や恒星の固有運動を発見。海洋学・気象学にも貢献した。ハレー。

はり‐いか【針烏=賊】🔗⭐🔉

はり‐いか【針烏=賊】

コウイカの別名。

コウイカの別名。 コウイカ科のイカ。外套長八センチくらいでコウイカに似るが、石灰質の甲は薄い。東京湾以西に産し、食用。

コウイカ科のイカ。外套長八センチくらいでコウイカに似るが、石灰質の甲は薄い。東京湾以西に産し、食用。

コウイカの別名。

コウイカの別名。 コウイカ科のイカ。外套長八センチくらいでコウイカに似るが、石灰質の甲は薄い。東京湾以西に産し、食用。

コウイカ科のイカ。外套長八センチくらいでコウイカに似るが、石灰質の甲は薄い。東京湾以西に産し、食用。

ハリー‐すいせい【ハリー×彗星】🔗⭐🔉

ハリー‐すいせい【ハリー×彗星】

周期彗星の一。周期七六年で楕円軌道を公転し、巨大な尾を引く。一六八二年に観測したハリーが軌道を計算した。前回は一九八六年に出現。古くから災いの兆しとされた。ハレー彗星。

周期彗星の一。周期七六年で楕円軌道を公転し、巨大な尾を引く。一六八二年に観測したハリーが軌道を計算した。前回は一九八六年に出現。古くから災いの兆しとされた。ハレー彗星。

周期彗星の一。周期七六年で楕円軌道を公転し、巨大な尾を引く。一六八二年に観測したハリーが軌道を計算した。前回は一九八六年に出現。古くから災いの兆しとされた。ハレー彗星。

周期彗星の一。周期七六年で楕円軌道を公転し、巨大な尾を引く。一六八二年に観測したハリーが軌道を計算した。前回は一九八六年に出現。古くから災いの兆しとされた。ハレー彗星。

はり‐いた【張(り)板】🔗⭐🔉

はり‐いた【張(り)板】

洗って糊(のり)づけした布や漉(す)いた紙などを張って乾かす板。

はり‐うお【針魚】‐うを🔗⭐🔉

はり‐うお【針魚】‐うを

はりよ

はりよ

はりよ

はりよ

はり‐うち【針打ち】🔗⭐🔉

はり‐うち【針打ち】

針をさすこと。

針をさすこと。 江戸時代、正月の子供の遊びの一。糸をつけた針を口にくわえ、重ねてある紙に針を吹き立てて、糸を引いて針先についてくる紙を自分のものとする。紙打ち。

江戸時代、正月の子供の遊びの一。糸をつけた針を口にくわえ、重ねてある紙に針を吹き立てて、糸を引いて針先についてくる紙を自分のものとする。紙打ち。 《「針打ち島田」の略》文金(ぶんきん)高島田の異称。元結を針で留めたところからいう。

《「針打ち島田」の略》文金(ぶんきん)高島田の異称。元結を針で留めたところからいう。 歌舞伎の鬘(かつら)の一。髷(まげ)が針刺しに似た形のもので、主に時代物の二枚目役に用いる。

歌舞伎の鬘(かつら)の一。髷(まげ)が針刺しに似た形のもので、主に時代物の二枚目役に用いる。

針をさすこと。

針をさすこと。 江戸時代、正月の子供の遊びの一。糸をつけた針を口にくわえ、重ねてある紙に針を吹き立てて、糸を引いて針先についてくる紙を自分のものとする。紙打ち。

江戸時代、正月の子供の遊びの一。糸をつけた針を口にくわえ、重ねてある紙に針を吹き立てて、糸を引いて針先についてくる紙を自分のものとする。紙打ち。 《「針打ち島田」の略》文金(ぶんきん)高島田の異称。元結を針で留めたところからいう。

《「針打ち島田」の略》文金(ぶんきん)高島田の異称。元結を針で留めたところからいう。 歌舞伎の鬘(かつら)の一。髷(まげ)が針刺しに似た形のもので、主に時代物の二枚目役に用いる。

歌舞伎の鬘(かつら)の一。髷(まげ)が針刺しに似た形のもので、主に時代物の二枚目役に用いる。

ハリウッド【Hollywood】🔗⭐🔉

ハリウッド【Hollywood】

米国カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の地区。多くの映画撮影所が集中し、隣接のビバリーヒルズには俳優が多く住む。◆「聖林」とも書くのは、holly(ヒイラギモチの木の意)をholy(聖)と誤り解したもの。

はり‐うなぎ【針×鰻】🔗⭐🔉

はり‐うなぎ【針×鰻】

春に、大洋から河口に群れ集まってくる半透明なウナギの稚魚。捕らえて養殖する。しらすうなぎ。

はり‐えんじゅ【針×槐】‐ゑんじゆ🔗⭐🔉

はり‐えんじゅ【針×槐】‐ゑんじゆ

マメ科の落葉高木。葉は羽状複葉で、枝にとげがある。五、六月ごろ、白い香りのある蝶形の花が多数房状に垂れて咲く。北アメリカの原産。街路樹として植え、俗にアカシアとよばれる。にせアカシア。いぬアカシア。《季 花=夏》

マメ科の落葉高木。葉は羽状複葉で、枝にとげがある。五、六月ごろ、白い香りのある蝶形の花が多数房状に垂れて咲く。北アメリカの原産。街路樹として植え、俗にアカシアとよばれる。にせアカシア。いぬアカシア。《季 花=夏》

マメ科の落葉高木。葉は羽状複葉で、枝にとげがある。五、六月ごろ、白い香りのある蝶形の花が多数房状に垂れて咲く。北アメリカの原産。街路樹として植え、俗にアカシアとよばれる。にせアカシア。いぬアカシア。《季 花=夏》

マメ科の落葉高木。葉は羽状複葉で、枝にとげがある。五、六月ごろ、白い香りのある蝶形の花が多数房状に垂れて咲く。北アメリカの原産。街路樹として植え、俗にアカシアとよばれる。にせアカシア。いぬアカシア。《季 花=夏》

はり‐お【針△魚】‐を🔗⭐🔉

はり‐お【針△魚】‐を

トミヨ・ハリゴチの別名。

トミヨ・ハリゴチの別名。 サヨリの古名。〈和名抄〉

サヨリの古名。〈和名抄〉

トミヨ・ハリゴチの別名。

トミヨ・ハリゴチの別名。 サヨリの古名。〈和名抄〉

サヨリの古名。〈和名抄〉

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ🔗⭐🔉

はり‐おうぎ【張(り)扇・×貼り扇】‐あふぎ

たたんだまま外側を紙や皮などで張り包んだ扇。講談師が調子をとるために釈台をたたいたり、能楽の稽古(けいこ)で拍子をとったりするときなどに用いる。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ🔗⭐🔉

はり‐おこな・う【張り行ふ】‐おこなふ

[動ハ四]強引に行う。権勢を振るう。「九国の総追捕使と号して鎮西を―・ひ」〈保元・上〉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ🔗⭐🔉

はり‐かえ【張(り)替え・×貼り替え】‐かへ

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

張り替えること。「障子の―」

張り替えること。「障子の―」 着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

着物を解いて洗い張りをすること。また、そうして仕立て直した着物。

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる🔗⭐🔉

はり‐か・える【張(り)替える・×貼り替える】‐かへる

[動ア下一] はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はりか・ふ[ハ下二]古いものを取り除いて、新しいものを張る。「壁紙を―・える」

はり‐がき【針書(き)・針△描き】🔗⭐🔉

はり‐がき【針書(き)・針△描き】

針または錐(きり)状のもので銘文・模様などを線刻すること。

はり‐かた【張(り)形】🔗⭐🔉

はり‐かた【張(り)形】

《「はりがた」とも》陰茎の形に作った性具。

はり‐がね【針金】🔗⭐🔉

はり‐がね【針金】

金属を細長く伸ばして、線状にしたもの。

金属を細長く伸ばして、線状にしたもの。 電線。「伝信記(テレガラフ)の―に」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉

電線。「伝信記(テレガラフ)の―に」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉

金属を細長く伸ばして、線状にしたもの。

金属を細長く伸ばして、線状にしたもの。 電線。「伝信記(テレガラフ)の―に」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉

電線。「伝信記(テレガラフ)の―に」〈魯文・西洋道中膝栗毛〉

はりがね‐かずら【針金×葛・針金×蔓】‐かづら🔗⭐🔉

はりがね‐かずら【針金×葛・針金×蔓】‐かづら

ツツジ科の常緑小低木。本州中部以北の針葉樹林内に自生。針金状の茎が地をはい、卵形の小さい葉が互生する。七、八月ごろ、白い壺状の小花が下向きに開き、白い実を結ぶ。

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】🔗⭐🔉

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

針金の直径を測定するのに用いるゲージ。鋼製の円板の周辺に直径〇・一〜一二ミリの穴溝が刻まれたもの。

はりがね‐むし【針金虫】🔗⭐🔉

はりがね‐むし【針金虫】

線形虫綱ハリガネムシ目の袋形動物の総称。体長一〇〜四〇センチ、時に一メートルを超え、体幅約一ミリで、黒褐色。幼虫は水生昆虫やカマキリの体内に寄生し、成熟すると脱出して淡水中で自由生活をする。

線形虫綱ハリガネムシ目の袋形動物の総称。体長一〇〜四〇センチ、時に一メートルを超え、体幅約一ミリで、黒褐色。幼虫は水生昆虫やカマキリの体内に寄生し、成熟すると脱出して淡水中で自由生活をする。 コメツキムシ類の幼虫。体は細長い円筒形で、光沢のある褐色。土中にすみ、麦・サツマイモなどの根を食害する。あしまき。

コメツキムシ類の幼虫。体は細長い円筒形で、光沢のある褐色。土中にすみ、麦・サツマイモなどの根を食害する。あしまき。

線形虫綱ハリガネムシ目の袋形動物の総称。体長一〇〜四〇センチ、時に一メートルを超え、体幅約一ミリで、黒褐色。幼虫は水生昆虫やカマキリの体内に寄生し、成熟すると脱出して淡水中で自由生活をする。

線形虫綱ハリガネムシ目の袋形動物の総称。体長一〇〜四〇センチ、時に一メートルを超え、体幅約一ミリで、黒褐色。幼虫は水生昆虫やカマキリの体内に寄生し、成熟すると脱出して淡水中で自由生活をする。 コメツキムシ類の幼虫。体は細長い円筒形で、光沢のある褐色。土中にすみ、麦・サツマイモなどの根を食害する。あしまき。

コメツキムシ類の幼虫。体は細長い円筒形で、光沢のある褐色。土中にすみ、麦・サツマイモなどの根を食害する。あしまき。

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】🔗⭐🔉

はり‐がみ【張(り)紙・×貼り紙】

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」

物にはりつけてある紙。また、紙をはりつけること。「―細工」 多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」

多くの人に知らせるために人目につきやすい場所にはって掲げる紙。「人員募集の―」 注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

注意・メモなどを書いて、書類などにはりつけておく紙。付箋(ふせん)。

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご🔗⭐🔉

はり‐かわご【張り皮×籠】‐かはご

外側を皮または紙で張った葛籠(つづら)。「これは―、こちらは衣類の藤行李」〈浄・千本桜〉

はり‐き【×玻×璃器】🔗⭐🔉

はり‐き【×玻×璃器】

ガラスのうつわ。

はり‐ぎ【張(り)木】🔗⭐🔉

はり‐ぎ【張(り)木】

構造物を建てるために掘った穴の土砂が崩れ落ちるのを防ぐため、水平に取り付ける丸太や角材。勾張(こうば)り。

はり‐ぎぬ【張り×帛】🔗⭐🔉

はり‐ぎぬ【張り×帛】

板張りにした布帛(ふはく)。

はり‐きょう【×玻×璃鏡】‐キヤウ🔗⭐🔉

はり‐きょう【×玻×璃鏡】‐キヤウ

ガラスの鏡。金属の鏡に対していう。

はり‐ぎり【針×桐】🔗⭐🔉

はり‐ぎり【針×桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に自生。枝にとげがあり、葉は手のひら状に裂けていてキリに似る。七月ごろ、黄緑色の小花が球状に集まったものが傘状につき、藍色の丸い実を結ぶ。材をげた・家具などに使用。栓(せん)の木。やまぎり。

はり‐き・る【張(り)切る】🔗⭐🔉

はり‐き・る【張(り)切る】

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ五(四)]

[動ラ五(四)] ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」

ゆるみなく十分に張る。ぴんと張る。「―・った糸を指ではじく」「―・った筋肉」 元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」

元気や気力が満ちあふれる。意気込む。「―・って仕事をする」 [動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

[動ラ下二]「はりきれる」の文語形。

はり‐き・れる【張(り)切れる】🔗⭐🔉

はり‐き・れる【張(り)切れる】

[動ラ下一] はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はりき・る[ラ下二]

はりき・る[ラ下二] 「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉

「はち切れる」に同じ。「―・れそうに詰った絨毯の鞄」〈風葉・青春〉 引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

引っ張りすぎて切れる。「からだの筋が―・れはせまいかと」〈蘆花・思出の記〉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく🔗⭐🔉

はり‐くじ・く【張りくぢく】‐くぢく

[動カ四]折れるほど強く殴る。「さもなけりゃあ、とっくに―・くんだあ」〈滑・浮世風呂・前〉

はり‐ぐち【針口】🔗⭐🔉

はり‐ぐち【針口】

天秤(てんびん)の中央、支柱の上部にあって、平均を示す針のある部分。また、その針のついている天秤。針口の盤を小さな槌(つち)でたたいて、針の動きを調節する。「天秤―の響き」〈浮・一代男・四〉

はり‐くよう【針供養】‐クヤウ🔗⭐🔉

はり‐くよう【針供養】‐クヤウ

二月八日あるいは一二月八日に、日常の針仕事で折れた針を供養する行事。この日は針仕事を休み、針をコンニャクや豆腐に刺したり、神社に納めたり、川に流したりする。《季 春》「糸竹のいとまのお針―/風生」

はり‐ぐら【張り×鞍】🔗⭐🔉

はり‐ぐら【張り×鞍】

革で張った鞍。張り革鞍。

はり‐ぐわ【針桑・×柘】‐ぐは🔗⭐🔉

はり‐ぐわ【針桑・×柘】‐ぐは

クワ科の落葉小高木。枝にとげがあり、葉は長楕円形。雌雄異株で、六月ごろ開花。雄花は淡黄色で球状につく。実は赤く熟す。朝鮮・中国の原産で、葉を蚕が食べるので桑の代用にする。

ハリケーン【hurricane】🔗⭐🔉

ハリケーン【hurricane】

大西洋西部のカリブ海・メキシコ湾で発生する、暴風雨を伴う強い熱帯低気圧。最大風速が毎秒三三メートル以上のものをいう。

はり‐こ【針子】🔗⭐🔉

はり‐こ【針子】

呉服店などで、裁縫の仕事をする娘。お針子。

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】🔗⭐🔉

はり‐こ【張(り)子・張り×籠】

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。

型に紙を何枚も張り重ね、乾いてから中の型を抜き取って作った細工物。張り抜き。 木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

木や竹組みの上に紙を何枚も張り重ねて作ったもの。張りぼて。

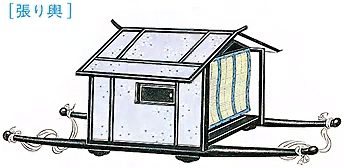

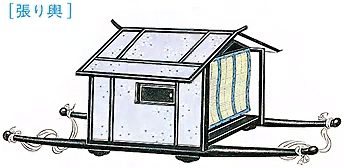

はり‐ごし【張り×輿】🔗⭐🔉

はり‐ごし【張り×輿】

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

屋形と左右の両側を畳表で張り、押縁(おしぶち)を打った略式の輿(こし)。

はり‐ごち【針×鯒】🔗⭐🔉

はり‐ごち【針×鯒】

カサゴ目ハリゴチ科の海水魚。全長約一五センチ。体は細長く、縦扁する。うろこはないが、体側にとげのある骨板が並び、黄褐色。中部地方以南に分布。はりお。

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】🔗⭐🔉

はりこ‐の‐とら【張(り)子の×虎】

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

虎の形をした首の動く張り子のおもちゃ。転じて、首を振る癖のある人、また、虚勢を張る人、見かけだおしの人などをあざけっていう語。

ハリコフ【Khar'kov】🔗⭐🔉

ハリコフ【Khar'kov】

ウクライナ北東部の工業都市。一七世紀に要塞(ようさい)から発展し、一九一七〜三四年には首都となった。機械工業が盛ん。人口、行政区一六二万(一九九一)。

はり‐こみ【張(り)込み】🔗⭐🔉

はり‐こみ【張(り)込み】

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。

(「貼り込み」とも書く)台紙などにはりつけること。また、そのもの。 ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」

ある場所に待機して見張ること。「―の刑事」 一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。

一つの事に力を入れること。また、思い切って金を使うこと。 高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

高圧的な言い方で人をやりこめること。また、その文句。「たまたま親達が異見すると、大声をあげて―をくはせ」〈鳩翁道話・一〉

はり‐こ・む【張(り)込む】🔗⭐🔉

はり‐こ・む【張(り)込む】

[動マ五(四)] (「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」

(「貼り込む」とも書く)台紙などにはりつける。「アルバムに写真を―・む」 ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」

ある場所に待機して見張る。特に、警官が犯人の立ち回り先などにいて見張る。「駅に刑事が―・む」 一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」

一つの事に力を入れる。また、思い切って大金を使う。奮発する。「祝儀を―・む」 高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

高圧的な言い方で相手を屈伏させる。やりこめる。「縫ひ物がひとつ出来ねえ癖に、といっぱいに―・まれて」〈滑・浮世床・二〉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】🔗⭐🔉

はり‐ころ・す【張(り)殺す】

[動サ五(四)]殴り殺す。「じたばたすれば―・すぞ」〈露伴・五重塔〉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】🔗⭐🔉

はり‐さ・ける【張(り)裂ける】

[動カ下一] はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はりさ・く[カ下二]

はりさ・く[カ下二] 中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」

中がいっぱいになって裂ける。ふくらみ過ぎて破れる。「のども―・けんばかりの大声」 悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

悲しみや怒りで胸がいっぱいになり、たえられなくなる。「友の死に心が―・ける」

はり‐さし【針刺(し)】🔗⭐🔉

はり‐さし【針刺(し)】

裁縫用の針を使いやすいように刺しておく道具。さびないように、綿・毛髪などを布で包んで作る。針山。針立て。針坊主。

はり‐さし【張(り)差し】🔗⭐🔉

はり‐さし【張(り)差し】

相撲の立ち合いに、相手の顔を張ってひるませ、有利に組むこと。

はり‐し【×鍼師】🔗⭐🔉

はり‐し【×鍼師】

鍼治療を行うことを業とする人。現在は免許制。

はり‐しごと【針仕事】🔗⭐🔉

はり‐しごと【針仕事】

裁縫。縫い物。

はり‐しつ【×玻×璃質】🔗⭐🔉

はり‐しつ【×玻×璃質】

ガラス質(しつ)

ガラス質(しつ)

ガラス質(しつ)

ガラス質(しつ)

ハリシテス【ラテンHalysites】🔗⭐🔉

ハリシテス【ラテンHalysites】

クサリサンゴの別名。

ハリジャン【ヒンデイーHarijan】🔗⭐🔉

ハリジャン【ヒンデイーHarijan】

不可触民(ふかしよくみん)のこと。神の子の意で、カースト差別撤廃を唱えたガンジーによる呼称。

はり‐す【×鉤素】🔗⭐🔉

はり‐す【×鉤素】

釣り糸のうち、釣り針を直接結ぶ糸。ふつう道糸より細いものを用いる。

ハリス【Townsend Harris】🔗⭐🔉

ハリス【Townsend Harris】

[一八〇四〜一八七八]米国の外交官。日米和親条約の結果、一八五六年(安政三)初代駐日総領事として下田に赴任。下田条約・日米修好通商条約締結に成功後、公使。六二年(文久二)帰国。著「日本滞在記」。

ハリストス【ロシアKhristos】🔗⭐🔉

ハリストス【ロシアKhristos】

ギリシア正教で、キリストのこと。

ハリストス‐せいきょうかい【ハリストス正教会】‐セイケウクワイ🔗⭐🔉

ハリストス‐せいきょうかい【ハリストス正教会】‐セイケウクワイ

東方(とうほう)正教会の、ロシアおよび日本での呼称。→日本(にほん)ハリストス正教会

はり‐すり【×榛×摺り】🔗⭐🔉

はり‐すり【×榛×摺り】

ハンノキの実または樹皮から製した染料で布を染めること。また、その布。榛の木染め。「―の御衣三具(みよそひ)」〈天武紀〉

はり‐せん【張(り)扇】🔗⭐🔉

はり‐せん【張(り)扇】

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はりおうぎ

はり‐せんぼん【針千本】🔗⭐🔉

はり‐せんぼん【針千本】

フグ目ハリセンボン科の海水魚。全長約三五センチ。背側は褐色、腹側は白色。体表にうろこの変化した可動性の大きなとげを四、五百本密生し、危険が迫ると体をふくらませてとげを立てる。温・熱帯海に広く分布し、日本では本州中部以南でみられる。はりふぐ。すずめふぐ。

はり‐た【△墾田】🔗⭐🔉

はり‐た【△墾田】

新しく開墾した田。こんでん。「寺々に―の地(ところ)許し奉り」〈続紀・宣命〉

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす🔗⭐🔉

はり‐たお・す【張(り)倒す】‐たふす

[動サ五(四)]平手で打って倒す。殴り倒す。「横っ面を―・す」

はり‐たけ【針×茸】🔗⭐🔉

はり‐たけ【針×茸】

ハリタケ科・イボタケ科のキノコの総称。地上や樹上に生え、形はサルノコシカケ状など。傘の裏に多数の針状突起が垂れ下がり、その表面に胞子をつける。

はり‐だし【張(り)出し】🔗⭐🔉

はり‐だし【張(り)出し】

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」

建物などの外側へ出っ張らせてつくること。また、その部分。「―の桟敷」 (「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。

(「貼り出し」とも書く)広く知らせるために人目につく所へはること。また、そのもの。張り紙。 相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」

相撲で、正位置に準じるものとして番付の欄外に記すこと。また、その力士。「―横綱」 江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

江戸時代、女性の結髪の際、両鬢(びん)にふくらみと張りをもたせるために中に入れるもの。鯨(くじら)のひげなどを弓形にした。

はりだし‐まど【張(り)出し窓】🔗⭐🔉

はりだし‐まど【張(り)出し窓】

「出窓(でまど)」に同じ。

はり‐だ・す【張(り)出す】🔗⭐🔉

はり‐だ・す【張(り)出す】

[動サ五(四)] 外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」

外側へ広がって出っ張る。また、外側へ出っ張らせる。「大陸の高気圧が―・す」「庇(ひさし)を―・す」 (「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

(「貼り出す」とも書く)紙・札などに書いたものを人目につく所に掲示する。「求人広告を―・す」

はり‐たて【針立て】🔗⭐🔉

はり‐たて【針立て】

はりさし。はりやま。

はり‐たて【×鍼立て】🔗⭐🔉

はり‐たて【×鍼立て】

鍼を打って治療をする人。鍼医(はりい)。「腹をさいさい痛がりければ、つねづね、―を呼びて」〈咄・きのふはけふ・上〉

はり‐ちょうせき【×玻×璃長石】‐チヤウセキ🔗⭐🔉

はり‐ちょうせき【×玻×璃長石】‐チヤウセキ

カリ長石の一。白色または無色透明で、ガラス光沢がある。単斜晶系。火山岩の斑晶(はんしよう)として産する。サニディン。

は‐りつ【破×笠】🔗⭐🔉

は‐りつ【破×笠】

やぶれがさ。はりゅう。

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】🔗⭐🔉

はり‐つ・く【張(り)付く・×貼り付く】

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ五(四)]

[動カ五(四)] 紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」

紙や布などがぴったりとくっついて、離れなくなる。「汗でシャツが背中に―・く」 特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」

特定の人や場所などから離れずにいる。「取材陣が人気歌手に―・く」 [動カ下二]「はりつける」の文語形。

[動カ下二]「はりつける」の文語形。

はり‐つけ【×磔】🔗⭐🔉

はり‐つけ【×磔】

《張り付けの意》昔の刑罰の一。板や柱にからだを縛りつけ、釘・槍で突き殺すもの。はっつけ。

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】🔗⭐🔉

はり‐つけ【張(り)付け・×貼り付け】

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。

紙や布などをはりつけること。また、はりつけたもの。 ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

ふすまを嵌(は)め殺しにした壁面。また、板に紙や布をはった壁。張り付け壁(かべ)。

はりつけ‐ばしら【×磔柱】🔗⭐🔉

はりつけ‐ばしら【×磔柱】

磔の刑に用いる柱。多く十字架。

はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‐モザヱモン🔗⭐🔉

はりつけ‐もざえもん【磔茂左衛門】‐モザヱモン

[?〜一六八六?]江戸前期の義民。上野(こうずけ)の人。本姓は杉木。沼田城主真田(さなだ)氏の悪政を幕府に直訴。真田氏は所領を没収され、茂左衛門は帰郷後、磔になったという。

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】🔗⭐🔉

はり‐つ・ける【張(り)付ける・×貼り付ける】

[動カ下一] はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

はりつ・く[カ下二]

はりつ・く[カ下二] 紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」

紙や布などを広げてのりなどでくっつける。「絆創膏(ばんそうこう)を―・ける」「壁にメニューを―・ける」 人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」

人をある場所に長時間とどめておく。「首相官邸に記者を―・けておく」 平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」

平手で力いっぱいなぐりつける。「思いきり頬(ほお)を―・ける」 磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

磔(はりつけ)にする。「其の所に―・けて射殺してけり」〈今昔・二九・九〉

鈎🔗⭐🔉

鈎

[音]コウ

[訓]かぎ

はり

こはじ

[部首]金

[総画数]12

[コード]区点 1935

JIS 3343

S‐JIS 8A62

榛🔗⭐🔉

榛

[音]シン

[訓]はしばみ

はり

[部首]木

[総画数]14

[コード]区点 3126

JIS 3F3A

S‐JIS 9059

[分類]人名用漢字

[難読語]

→しん‐ぼう【榛莽】

→しん‐もう【榛莽】

→はり‐はら【榛原】

→はるな‐さん【榛名山】

針🔗⭐🔉

針

[音]シン

[訓]はり

[部首]金

[総画数]10

[コード]区点 3143

JIS 3F4B

S‐JIS 906A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あ‐ばり【網針】

→あみすき‐ばり【網結針】

→き‐しん【

[音]シン

[訓]はり

[部首]金

[総画数]10

[コード]区点 3143

JIS 3F4B

S‐JIS 906A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あ‐ばり【網針】

→あみすき‐ばり【網結針】

→き‐しん【 針】

→さ‐より【細魚・針魚・

針】

→さ‐より【細魚・針魚・ 】

→しるし‐ばり【印針・標針】

→はり‐お【針魚】

→はり‐よ【針魚】

→みず【針孔・針眼】

→みぞ【針孔】

→め‐ど【針孔・穴】

】

→しるし‐ばり【印針・標針】

→はり‐お【針魚】

→はり‐よ【針魚】

→みず【針孔・針眼】

→みぞ【針孔】

→め‐ど【針孔・穴】

[音]シン

[訓]はり

[部首]金

[総画数]10

[コード]区点 3143

JIS 3F4B

S‐JIS 906A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あ‐ばり【網針】

→あみすき‐ばり【網結針】

→き‐しん【

[音]シン

[訓]はり

[部首]金

[総画数]10

[コード]区点 3143

JIS 3F4B

S‐JIS 906A

[分類]常用漢字

[難読語]

→あ‐ばり【網針】

→あみすき‐ばり【網結針】

→き‐しん【 針】

→さ‐より【細魚・針魚・

針】

→さ‐より【細魚・針魚・ 】

→しるし‐ばり【印針・標針】

→はり‐お【針魚】

→はり‐よ【針魚】

→みず【針孔・針眼】

→みぞ【針孔】

→め‐ど【針孔・穴】

】

→しるし‐ばり【印針・標針】

→はり‐お【針魚】

→はり‐よ【針魚】

→みず【針孔・針眼】

→みぞ【針孔】

→め‐ど【針孔・穴】

帳🔗⭐🔉

帳

[音]チョウ

[訓]とばり

はり

[部首]巾

[総画数]11

[コード]区点 3602

JIS 4422

S‐JIS 92A0

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐や【蚊帳・蚊屋】

→キプチャク‐ハンこく【キプチャクハン国】

→けん‐ちょう【

[音]チョウ

[訓]とばり

はり

[部首]巾

[総画数]11

[コード]区点 3602

JIS 4422

S‐JIS 92A0

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐や【蚊帳・蚊屋】

→キプチャク‐ハンこく【キプチャクハン国】

→けん‐ちょう【 帳】

→こう‐ちょう【絳帳】

→とばり‐あげ【帳上げ・

帳】

→こう‐ちょう【絳帳】

→とばり‐あげ【帳上げ・ 帳】

→とゆけぐうぎしきちょう【止由気宮儀式帳】

→どん‐ちょう【緞帳】

→ぶん‐ちょう【蚊帳】

→へ‐の‐ふだ【戸の札・籍帳】

帳】

→とゆけぐうぎしきちょう【止由気宮儀式帳】

→どん‐ちょう【緞帳】

→ぶん‐ちょう【蚊帳】

→へ‐の‐ふだ【戸の札・籍帳】

[音]チョウ

[訓]とばり

はり

[部首]巾

[総画数]11

[コード]区点 3602

JIS 4422

S‐JIS 92A0

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐や【蚊帳・蚊屋】

→キプチャク‐ハンこく【キプチャクハン国】

→けん‐ちょう【

[音]チョウ

[訓]とばり

はり

[部首]巾

[総画数]11

[コード]区点 3602

JIS 4422

S‐JIS 92A0

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐や【蚊帳・蚊屋】

→キプチャク‐ハンこく【キプチャクハン国】

→けん‐ちょう【 帳】

→こう‐ちょう【絳帳】

→とばり‐あげ【帳上げ・

帳】

→こう‐ちょう【絳帳】

→とばり‐あげ【帳上げ・ 帳】

→とゆけぐうぎしきちょう【止由気宮儀式帳】

→どん‐ちょう【緞帳】

→ぶん‐ちょう【蚊帳】

→へ‐の‐ふだ【戸の札・籍帳】

帳】

→とゆけぐうぎしきちょう【止由気宮儀式帳】

→どん‐ちょう【緞帳】

→ぶん‐ちょう【蚊帳】

→へ‐の‐ふだ【戸の札・籍帳】

張🔗⭐🔉

張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張 】

→ちょう‐そうよう【張僧

】

→ちょう‐そうよう【張僧 】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張

[音]チョウ

[訓]は‐る

は‐り

[部首]弓

[総画数]11

[コード]区点 3605

JIS 4425

S‐JIS 92A3

[分類]常用漢字

[難読語]

→おわり【尾張】

→おわりのいえづと【尾張廼家苞】

→カンチャン【嵌張】

→さい‐ばり【前張】

→ち‐ちょう【弛張】

→チュンチャンパイ【中張牌】

→ちょう‐けん【張騫】

→ちょう‐さく【張 】

→ちょう‐そうよう【張僧

】

→ちょう‐そうよう【張僧 】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

】

→どっちょう‐ごえ【怒張声】

→ゆうばり【夕張】

梁🔗⭐🔉

梁

[音]リョウ

[訓]はり

うつばり

やな

[部首]木

[総画数]11

[コード]区点 4634

JIS 4E42

S‐JIS 97C0

[難読語]

→たかはし【高梁】

→はな‐みね【鼻梁】

→はり‐ゆき【梁行】

→むね‐まちぎみ【棟梁臣】

→やな‐うんじょう【梁運上・簗運上】

→やな‐す【梁簀】

→りょうざん‐ぱく【梁山泊】

→ろく‐ばり【陸梁】

磔🔗⭐🔉

磔

[音]タク

[訓]はりつけ

[部首]石

[総画数]16

[コード]区点 6689

JIS 6279

S‐JIS E1F7

[難読語]

→さか‐ばっつけ【逆磔】

→たく‐けい【磔刑】

→たく‐さつ【磔殺】

→たっ‐けい【磔刑】

→はりつけ‐ばしら【磔柱】

箴🔗⭐🔉

箴

[音]シン

[訓]はり

いまし‐め

いまし‐める

[部首]竹

[総画数]15

[コード]区点 6830

JIS 643E

S‐JIS E2BC

鉤🔗⭐🔉

鉤

[音]コウ

[訓]かぎ

はり

こはじ

[部首]金

[総画数]13

[コード]区点 7876

JIS 6E6C

S‐JIS E7EA

[難読語]

→あぐ【 ・逆鉤】

→いっ‐こう【一鉤】

→かぎ‐なり【鉤形】

→こう‐こ‐げん【鉤股弦・勾股弦】

→こう‐ろく【鉤勒・勾勒】

→ち‐げ【鉤笥】

→はり‐す【鉤素】

→まじ‐ち【貧鉤】

・逆鉤】

→いっ‐こう【一鉤】

→かぎ‐なり【鉤形】

→こう‐こ‐げん【鉤股弦・勾股弦】

→こう‐ろく【鉤勒・勾勒】

→ち‐げ【鉤笥】

→はり‐す【鉤素】

→まじ‐ち【貧鉤】

・逆鉤】

→いっ‐こう【一鉤】

→かぎ‐なり【鉤形】

→こう‐こ‐げん【鉤股弦・勾股弦】

→こう‐ろく【鉤勒・勾勒】

→ち‐げ【鉤笥】

→はり‐す【鉤素】

→まじ‐ち【貧鉤】

・逆鉤】

→いっ‐こう【一鉤】

→かぎ‐なり【鉤形】

→こう‐こ‐げん【鉤股弦・勾股弦】

→こう‐ろく【鉤勒・勾勒】

→ち‐げ【鉤笥】

→はり‐す【鉤素】

→まじ‐ち【貧鉤】

鍼🔗⭐🔉

鍼

[音]シン

[訓]はり

[部首]金

[総画数]17

[コード]区点 7910

JIS 6F2A

S‐JIS E849

[難読語]

→は‐ばり【刃針・ 鍼】

→はり‐い【鍼医】

鍼】

→はり‐い【鍼医】

鍼】

→はり‐い【鍼医】

鍼】

→はり‐い【鍼医】

大辞泉に「ハリ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む