複数辞典一括検索+![]()

![]()

いぬ‐ぶな【犬× ・仙=毛=欅】🔗⭐🔉

・仙=毛=欅】🔗⭐🔉

いぬ‐ぶな【犬× ・仙=毛=欅】

ブナ科の落葉高木。山地に自生し、高さは約二五メートルに達する。樹皮は黒褐色、いぼ状の皮目がありざらつく。葉は楕円形で裏面に毛があり灰白色。五月ごろ花をつける。主に太平洋側のブナ帯下部に分布。くろぶな。

・仙=毛=欅】

ブナ科の落葉高木。山地に自生し、高さは約二五メートルに達する。樹皮は黒褐色、いぼ状の皮目がありざらつく。葉は楕円形で裏面に毛があり灰白色。五月ごろ花をつける。主に太平洋側のブナ帯下部に分布。くろぶな。

・仙=毛=欅】

ブナ科の落葉高木。山地に自生し、高さは約二五メートルに達する。樹皮は黒褐色、いぼ状の皮目がありざらつく。葉は楕円形で裏面に毛があり灰白色。五月ごろ花をつける。主に太平洋側のブナ帯下部に分布。くろぶな。

・仙=毛=欅】

ブナ科の落葉高木。山地に自生し、高さは約二五メートルに達する。樹皮は黒褐色、いぼ状の皮目がありざらつく。葉は楕円形で裏面に毛があり灰白色。五月ごろ花をつける。主に太平洋側のブナ帯下部に分布。くろぶな。

せん【仙】🔗⭐🔉

せん【仙】

仙人。「天上の―の暫くこの世に降(くだ)りて」〈鴎外訳・即興詩人〉

仙人。「天上の―の暫くこの世に降(くだ)りて」〈鴎外訳・即興詩人〉 仙人の術。仙術。「―を求むる志ありて葛城山に住む」〈三宝絵・中〉

仙人の術。仙術。「―を求むる志ありて葛城山に住む」〈三宝絵・中〉 仙人の住む所。「只王質が―より出でて七世の孫に会ひ」〈太平記・一八〉

仙人の住む所。「只王質が―より出でて七世の孫に会ひ」〈太平記・一八〉

仙人。「天上の―の暫くこの世に降(くだ)りて」〈鴎外訳・即興詩人〉

仙人。「天上の―の暫くこの世に降(くだ)りて」〈鴎外訳・即興詩人〉 仙人の術。仙術。「―を求むる志ありて葛城山に住む」〈三宝絵・中〉

仙人の術。仙術。「―を求むる志ありて葛城山に住む」〈三宝絵・中〉 仙人の住む所。「只王質が―より出でて七世の孫に会ひ」〈太平記・一八〉

仙人の住む所。「只王質が―より出でて七世の孫に会ひ」〈太平記・一八〉

せん‐いん【仙院】‐ヰン🔗⭐🔉

せん‐いん【仙院】‐ヰン

上皇・法皇の御所。また、そこに住む上皇・法皇。仙洞。

上皇・法皇の御所。また、そこに住む上皇・法皇。仙洞。 女院のこと。

女院のこと。

上皇・法皇の御所。また、そこに住む上皇・法皇。仙洞。

上皇・法皇の御所。また、そこに住む上皇・法皇。仙洞。 女院のこと。

女院のこと。

せん‐か【仙家】🔗⭐🔉

せん‐か【仙家】

仙人のすみか。せんけ。

せん‐が【仙×娥】🔗⭐🔉

せん‐が【仙×娥】

仙女。特に、月に昇ったという女性、 娥(こうが)のこと。また、月のこと。

娥(こうが)のこと。また、月のこと。

娥(こうが)のこと。また、月のこと。

娥(こうが)のこと。また、月のこと。

せん‐が【仙×駕】🔗⭐🔉

せん‐が【仙×駕】

神仙または帝王の乗り物。

せん‐かく【仙客】🔗⭐🔉

せん‐かく【仙客】

仙人。

仙人。 鶴の別名。

鶴の別名。

仙人。

仙人。 鶴の別名。

鶴の別名。

せんがく【仙覚】🔗⭐🔉

せんがく【仙覚】

[一二〇三〜?]鎌倉時代の万葉学者。常陸(ひたち)の人。天台宗の僧で、鎌倉新釈迦堂の権律師(ごんのりつし)。万葉集の研究に志し、その校訂・訓点・注釈などに画期的な業績を残した。著「万葉集註釈(仙覚抄)」「仙覚奏覧状」など。

せん‐がく【仙楽】🔗⭐🔉

せん‐がく【仙楽】

仙人の奏でる音楽。また、そのような美しい音楽。

せんがくしょう【仙覚抄】センガクセウ🔗⭐🔉

せんがくしょう【仙覚抄】センガクセウ

「万葉集註釈」の通称。

せんがくそうらんじょう【仙覚奏覧状】センガクソウランジヤウ🔗⭐🔉

せんがくそうらんじょう【仙覚奏覧状】センガクソウランジヤウ

万葉集の研究書。一巻。仙覚著。建長五年(一二五三)後嵯峨院に奉った奏覧状を中心に、無点歌一五二首に新点を加え、万葉集の歌体や訓点などについて述べたもの。

せんか‐し【仙貨紙・仙花紙・泉貨紙】センクワ‐🔗⭐🔉

せんか‐し【仙貨紙・仙花紙・泉貨紙】センクワ‐

楮(こうぞ)を原料にして漉(す)いた厚手の強い和紙。包み紙やカッパなどに用いた。天正年間(一五七三〜一五九二)伊予の人、兵頭仙貨(ひようどうせんか)が作り出したという。

楮(こうぞ)を原料にして漉(す)いた厚手の強い和紙。包み紙やカッパなどに用いた。天正年間(一五七三〜一五九二)伊予の人、兵頭仙貨(ひようどうせんか)が作り出したという。 くず紙を漉き返して作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の物資欠乏の時代に作られた。

くず紙を漉き返して作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の物資欠乏の時代に作られた。

楮(こうぞ)を原料にして漉(す)いた厚手の強い和紙。包み紙やカッパなどに用いた。天正年間(一五七三〜一五九二)伊予の人、兵頭仙貨(ひようどうせんか)が作り出したという。

楮(こうぞ)を原料にして漉(す)いた厚手の強い和紙。包み紙やカッパなどに用いた。天正年間(一五七三〜一五九二)伊予の人、兵頭仙貨(ひようどうせんか)が作り出したという。 くず紙を漉き返して作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の物資欠乏の時代に作られた。

くず紙を漉き返して作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の物資欠乏の時代に作られた。

せん‐きゅう【仙宮】🔗⭐🔉

せん‐きゅう【仙宮】

仙人が住む宮殿。

仙人が住む宮殿。 上皇の御所。「―を帝都に遷(うつ)し進(まゐ)らせられしかば」〈太平記・二四〉

上皇の御所。「―を帝都に遷(うつ)し進(まゐ)らせられしかば」〈太平記・二四〉

仙人が住む宮殿。

仙人が住む宮殿。 上皇の御所。「―を帝都に遷(うつ)し進(まゐ)らせられしかば」〈太平記・二四〉

上皇の御所。「―を帝都に遷(うつ)し進(まゐ)らせられしかば」〈太平記・二四〉

せん‐きょう【仙境・仙郷】‐キヤウ🔗⭐🔉

せん‐きょう【仙境・仙郷】‐キヤウ

仙人が住むという所。また、俗界を離れた静かで清浄な土地。仙界。

せん‐きん【仙×禽】🔗⭐🔉

せん‐きん【仙×禽】

仙界にいるという霊鳥。

仙界にいるという霊鳥。 鶴の別名。

鶴の別名。

仙界にいるという霊鳥。

仙界にいるという霊鳥。 鶴の別名。

鶴の別名。

せん‐くつ【仙×窟】🔗⭐🔉

せん‐くつ【仙×窟】

仙人が住むほら穴。また、俗世間から離れたすみか。

せんげんしょう【仙源抄】センゲンセウ🔗⭐🔉

せんげんしょう【仙源抄】センゲンセウ

源氏物語の注釈書。一巻。長慶天皇著。弘和元年=永徳元年(一三八一)成立。難語をいろは順に配列し、注釈を施したもの。

せんごく‐そうどう【仙石騒動】‐サウドウ🔗⭐🔉

せんごく‐そうどう【仙石騒動】‐サウドウ

但馬(たじま)国出石(いずし)藩の仙石家に起こった御家騒動。文政〜天保(一八一八〜四四)にかけて財政再建と藩主死去の跡目をめぐってなされた家臣相互の抗争事件。

せんごく‐はら【仙石原】🔗⭐🔉

せんごく‐はら【仙石原】

神奈川県南西部、箱根町にある高原。箱根火山の火口原湖跡に広がり、箱根温泉群の最北部にあたる。湿原植物が群生する。

せん‐こつ【仙骨】🔗⭐🔉

せん‐こつ【仙骨】

仙人の骨相。非凡な風采。また、そのような人。

せん‐こつ【仙骨・薦骨】🔗⭐🔉

せん‐こつ【仙骨・薦骨】

脊柱の下方にある三角形の骨。五個の椎骨が癒合し、骨盤の後壁をつくる。

せんさい‐ちゃ【仙斎茶】🔗⭐🔉

せんさい‐ちゃ【仙斎茶】

《「せんざいちゃ」「せんざいぢゃ」とも》染め色の名。黒ずんだ緑色。縹(はなだ)色に下染めしてから、茶色に染めた色。

《「せんざいちゃ」「せんざいぢゃ」とも》染め色の名。黒ずんだ緑色。縹(はなだ)色に下染めしてから、茶色に染めた色。

《「せんざいちゃ」「せんざいぢゃ」とも》染め色の名。黒ずんだ緑色。縹(はなだ)色に下染めしてから、茶色に染めた色。

《「せんざいちゃ」「せんざいぢゃ」とも》染め色の名。黒ずんだ緑色。縹(はなだ)色に下染めしてから、茶色に染めた色。

せん‐じゅつ【仙術】🔗⭐🔉

せん‐じゅつ【仙術】

仙人の行う術。また、仙人になる目的で行う術。不老不死・羽化登仙の術に到達するのを理想とする神仙の方術。仙方。

せん‐じょ【仙女】‐ヂヨ🔗⭐🔉

せん‐じょ【仙女】‐ヂヨ

せんにょ(仙女)

せんにょ(仙女)

せんにょ(仙女)

せんにょ(仙女)

せんじょう‐が‐たけ【仙丈ヶ岳】センヂヤウ‐🔗⭐🔉

せんじょう‐が‐たけ【仙丈ヶ岳】センヂヤウ‐

山梨・長野の県境、赤石山脈北部にある山。標高三〇三三メートル。

せん‐せき【仙籍】🔗⭐🔉

仙籍を許・す🔗⭐🔉

仙籍を許・す

昇殿を許す。「殿上の仙籍をばいまだ許されず」〈平家・一〉

せんだい【仙台】🔗⭐🔉

せんだい【仙台】

宮城県中央部の市。県庁所在地。指定都市。江戸時代は伊達(だて)氏の城下町として繁栄。東北地方の政治・経済・文化・交通の中心地。広瀬川が市街地を貫流し、河岸には東北大学や青葉城趾がある。七夕祭りは東北三大祭りの一。杜(もり)の都と称される。人口九二・八万。

せんだい‐ざさ【仙台×笹】🔗⭐🔉

せんだい‐ざさ【仙台×笹】

紋所の「竹に雀(すずめ)」の俗称。仙台藩の伊達家の家紋であったところからいう。

せんだい‐じょう【仙台城】‐ジヤウ🔗⭐🔉

せんだい‐じょう【仙台城】‐ジヤウ

宮城県仙台市にあった城。戦国時代は国分(こくぶん)氏の居城で、千代(せんだい)城と称した。慶長五年(一六〇〇)から同一五年にかけて伊達政宗(だてまさむね)が修築完成し、明治維新まで伊達氏の居城となった。建物は明治期の落雷と第二次大戦の戦災で焼失。第二次大戦後、大手門隅櫓(すみやぐら)を復興。青葉城。

せんだい‐じょうるり【仙台浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ🔗⭐🔉

せんだい‐じょうるり【仙台浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

奥浄瑠璃(おくじようるり)

せんだい‐つうほう【仙台通宝】🔗⭐🔉

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が、天明四〜八年(一七八四〜八八)の期間、江戸幕府の許可を得て石巻で鋳造し、領内に限定して流布させた撫角(なでかく)形の鉄銭。

せんだい‐はぎ【仙台×萩】🔗⭐🔉

せんだい‐はぎ【仙台×萩】

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

マメ科の多年草。東北地方以北の海岸に自生。茎は直立し高さ四〇〜八〇センチ。葉は互生する。三〜五月に黄色の蝶形花をつける。《季 春》

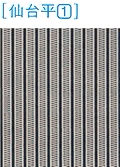

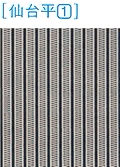

せんだい‐ひら【仙台平】🔗⭐🔉

せんだい‐ひら【仙台平】

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。 男物袴地の総称。

男物袴地の総称。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。

宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地(はかまじ)。また、それで仕立てた男物の袴。元禄(一六八八〜一七〇四)ごろ、仙台伊達藩主が西陣から織工を招いて始めたという。 男物袴地の総称。

男物袴地の総称。

せんだい‐へいや【仙台平野】🔗⭐🔉

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県の主要部を占め、仙台湾に面する平野。松島・富谷(とみや)丘陵以北を仙北平野、以南を仙南平野と呼ぶ。

せんだい‐みそ【仙台味×噌】🔗⭐🔉

せんだい‐みそ【仙台味×噌】

仙台地方特産の米こうじを使った塩辛い赤味噌。

せんだい‐むしくい【仙台虫×喰】‐むしくひ🔗⭐🔉

せんだい‐むしくい【仙台虫×喰】‐むしくひ

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

ヒタキ科ウグイス亜科の小鳥。羽色はウグイスに似て、小形。ユーラシア東部に分布。日本には夏鳥として渡来し、山地で繁殖する。《季 夏》「朝餉(あさげ)の座―をきくは誰/秋桜子」

せんだい‐わん【仙台湾】🔗⭐🔉

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県の牡鹿(おしか)半島から福島県の鵜 尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

尾崎に至る湾。仙台平野に面し、支湾として松島湾・石巻湾がある。

せん‐たん【仙丹】🔗⭐🔉

せん‐たん【仙丹】

飲めば不老不死の力を得て仙人になるという霊薬。

せん‐つい【仙×椎・薦×椎】🔗⭐🔉

せん‐つい【仙×椎・薦×椎】

脊柱(せきちゆう)のうち、腰椎と尾椎との間にある五個の椎骨。結合して仙骨となる。

せん‐とう【仙△洞】🔗⭐🔉

せん‐とう【仙△洞】

仙人の住む所。

仙人の住む所。 上皇の御所。転じて、上皇。仙洞御所。仙院。

上皇の御所。転じて、上皇。仙洞御所。仙院。

仙人の住む所。

仙人の住む所。 上皇の御所。転じて、上皇。仙洞御所。仙院。

上皇の御所。転じて、上皇。仙洞御所。仙院。

せん‐どう【仙道】‐ダウ🔗⭐🔉

せん‐どう【仙道】‐ダウ

中国の道教や神仙思想の中で、仙人の道術や、不老不死に至る道。

せんとう‐ごしょ【仙△洞御所】🔗⭐🔉

せんとう‐ごしょ【仙△洞御所】

上皇の御所。

せん‐にょ【仙女】🔗⭐🔉

せん‐にょ【仙女】

女の仙人。山姫(やまひめ)。せんじょ。

女の仙人。山姫(やまひめ)。せんじょ。 妖精。フェアリー。せんじょ。

妖精。フェアリー。せんじょ。

女の仙人。山姫(やまひめ)。せんじょ。

女の仙人。山姫(やまひめ)。せんじょ。 妖精。フェアリー。せんじょ。

妖精。フェアリー。せんじょ。

せん‐にん【仙人・×僊人】🔗⭐🔉

せん‐にん【仙人・×僊人】

俗界を離れて山中に住み、不老不死で、飛翔(ひしよう)できるなどの神通力をもつといわれる人。道教で、理想とされる神的存在。仙。神仙。仙客。

俗界を離れて山中に住み、不老不死で、飛翔(ひしよう)できるなどの神通力をもつといわれる人。道教で、理想とされる神的存在。仙。神仙。仙客。 無欲で世事に疎い人。

無欲で世事に疎い人。 仏語。外道(げどう)の修行者で、世俗と交わりを断ち、神通力を修めた人。

仏語。外道(げどう)の修行者で、世俗と交わりを断ち、神通力を修めた人。

俗界を離れて山中に住み、不老不死で、飛翔(ひしよう)できるなどの神通力をもつといわれる人。道教で、理想とされる神的存在。仙。神仙。仙客。

俗界を離れて山中に住み、不老不死で、飛翔(ひしよう)できるなどの神通力をもつといわれる人。道教で、理想とされる神的存在。仙。神仙。仙客。 無欲で世事に疎い人。

無欲で世事に疎い人。 仏語。外道(げどう)の修行者で、世俗と交わりを断ち、神通力を修めた人。

仏語。外道(げどう)の修行者で、世俗と交わりを断ち、神通力を修めた人。

せんにん‐しょう【仙人掌】‐シヤウ🔗⭐🔉

せんにん‐しょう【仙人掌】‐シヤウ

サボテンの別名。

せんにん‐そう【仙人草】‐サウ🔗⭐🔉

せんにん‐そう【仙人草】‐サウ

キンポウゲ科の蔓性(つるせい)の多年草。日当たりのよい地に生える。葉は卵形の小葉からなる羽状複葉。夏から秋に四枚の萼(がく)の白い花が開き、実に長い羽毛状の花柱が残る。有毒。

せんにん‐も【仙人藻】🔗⭐🔉

せんにん‐も【仙人藻】

ヒルムシロ科の多年草。池沼や湖に生える。根茎は泥中をはい、葉は線形で水中にある。七月ごろ、枝の先にまばらな花穂をつける。

せん‐のう【仙翁】‐ヲウ🔗⭐🔉

せん‐のう【仙翁】‐ヲウ

ナデシコ科の多年草。高さ約六〇センチ。全体に細毛が密生。夏、花びらの先が裂けた深紅色の五弁花を開く。中国の原産で、古くから観賞用に栽培される。仙翁花(せんのうげ)。《季 秋》

せん‐ぴつ【仙×蹕】🔗⭐🔉

せん‐ぴつ【仙×蹕】

《「蹕」は、さきばらいの意》行幸の行列。また、その車駕(しやが)。聖駕(せいが)。「―を捧げ奉り、貴寺に送りつけて」〈平家・四〉

せん‐ぷう【仙風】🔗⭐🔉

せん‐ぷう【仙風】

凡人とは異なった、仙人のような風采・気質。「―道骨」

せん‐ぽう【仙方】‐パウ🔗⭐🔉

せん‐ぽう【仙方】‐パウ

「仙術」に同じ。

せん‐み【仙味】🔗⭐🔉

せん‐み【仙味】

世俗を脱した高尚な趣。

せん‐やく【仙薬】🔗⭐🔉

せん‐やく【仙薬】

飲むと不老不死の仙人になるという薬。

飲むと不老不死の仙人になるという薬。 非常によく効く薬。霊薬。

非常によく効く薬。霊薬。

飲むと不老不死の仙人になるという薬。

飲むと不老不死の仙人になるという薬。 非常によく効く薬。霊薬。

非常によく効く薬。霊薬。

せん‐ろう【仙郎】‐ラウ🔗⭐🔉

せん‐ろう【仙郎】‐ラウ

五位の蔵人(くろうど)の唐名。

仙🔗⭐🔉

仙

[音]セン

[訓]セント

[部首]人

[総画数]5

[コード]区点 3271

JIS 4067

S‐JIS 90E5

[分類]常用漢字

[難読語]

→いぬ‐びわ【犬枇杷・天仙果】

→いぬ‐ぶな【犬 ・仙毛欅】

→けせんぬま【気仙沼】

→サボテン

→せん‐ぴつ【仙蹕】

→たく‐せん【謫仙】

→ろっかせんすがたのいろどり【六歌仙容彩】

・仙毛欅】

→けせんぬま【気仙沼】

→サボテン

→せん‐ぴつ【仙蹕】

→たく‐せん【謫仙】

→ろっかせんすがたのいろどり【六歌仙容彩】

・仙毛欅】

→けせんぬま【気仙沼】

→サボテン

→せん‐ぴつ【仙蹕】

→たく‐せん【謫仙】

→ろっかせんすがたのいろどり【六歌仙容彩】

・仙毛欅】

→けせんぬま【気仙沼】

→サボテン

→せん‐ぴつ【仙蹕】

→たく‐せん【謫仙】

→ろっかせんすがたのいろどり【六歌仙容彩】

大辞泉に「仙」で始まるの検索結果 1-57。