複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅん‐い【春衣】🔗⭐🔉

しゅん‐い【春衣】

春に着る衣服。春服。春着。

しゅん‐い【春意】🔗⭐🔉

しゅん‐い【春意】

春めく気配。また、春ののどかな気分。《季 春》「窓の枝揺るるは―動くなり/風生」

春めく気配。また、春ののどかな気分。《季 春》「窓の枝揺るるは―動くなり/風生」 男女間の欲情。色欲。

男女間の欲情。色欲。

春めく気配。また、春ののどかな気分。《季 春》「窓の枝揺るるは―動くなり/風生」

春めく気配。また、春ののどかな気分。《季 春》「窓の枝揺るるは―動くなり/風生」 男女間の欲情。色欲。

男女間の欲情。色欲。

しゅん‐う【春雨】🔗⭐🔉

しゅん‐う【春雨】

春に降る雨。春の雨。はるさめ。

しゅん‐うん【春雲】🔗⭐🔉

しゅん‐うん【春雲】

春の雲。「桃は咲かねど、―日を籠めて」〈蘆花・自然と人生〉

しゅん‐えん【春×怨】‐ヱン🔗⭐🔉

しゅん‐えん【春×怨】‐ヱン

若い女性が春の気配に感じてもの思いにふけること。また、恋に嘆くこと。

しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】シユンヲクメウハ🔗⭐🔉

しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】シユンヲクメウハ

[一三一一〜一三八八]南北朝時代の臨済宗の僧。甲斐の人。伯父の夢窓疎石に参禅。天竜寺・南禅寺などの住持を経て、初代僧録司となった。足利義満の政治的顧問の立場にあり、相国寺建立に協力。また、五山版の刊行に努めた。著「雲門一曲」など。智覚普明国師。

しゅん‐か【春歌】🔗⭐🔉

しゅん‐か【春歌】

春の歌。

春の歌。 性的なことを露骨に表現した歌。

性的なことを露骨に表現した歌。

春の歌。

春の歌。 性的なことを露骨に表現した歌。

性的なことを露骨に表現した歌。

しゅん‐か【春×霞】🔗⭐🔉

しゅん‐か【春×霞】

春のかすみ。はるがすみ。

しゅん‐が【春画】‐グワ🔗⭐🔉

しゅん‐が【春画】‐グワ

男女の情交のようすを描いた絵。笑い絵。枕絵(まくらえ)。

しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】シユンクワシウゲツ🔗⭐🔉

しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】シユンクワシウゲツ

春の花と秋の月。四季折々の自然の美のたとえ。「―をめでる」

しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‐シウ‐🔗⭐🔉

しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‐シウ‐

一年の、四つの季節。四季。

しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】シユンカシウトウ🔗⭐🔉

しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】シユンカシウトウ

正岡子規を中心とする日本派の代表的句集。四冊。明治三四年(一九〇一)子規編の春の部を発刊。夏の部以下は、同三六年までに高浜虚子・河東碧梧桐(かわひがしへきごどう)共編で刊。

しゅんか‐しょり【春化処理】シユンクワ‐🔗⭐🔉

しゅんか‐しょり【春化処理】シユンクワ‐

植物の生長期に、低温の時期を与えることによって、花芽の形成を促進する方法。秋まき小麦の種子を低温にさらすと、春にまいても収穫ができる。バーナリゼーション。ヤロビザーチヤ。→ヤロビ農法

しゅんか‐もん【春華門・春花門】シユンクワ‐🔗⭐🔉

しゅんか‐もん【春華門・春花門】シユンクワ‐

平安京内裏外郭門の一。南面の東端にあり、中央の建礼門を挟んで修明(しゆめい)門に対する。左馬(さま)の陣。

しゅんか‐もんいん【春華門院】シユンクワモンヰン🔗⭐🔉

しゅんか‐もんいん【春華門院】シユンクワモンヰン

[一一九五〜一二一一]後鳥羽天皇の第一皇女。名は昇子。母は九条兼実の娘宜秋門院任子。承元二年(一二〇八)順徳天皇の准母となった。

しゅん‐かん【春官】‐クワン🔗⭐🔉

しゅん‐かん【春官】‐クワン

中国、周代の官職。六官(りくかん)の一つで、王を補佐して祭典や礼法をつかさどった。

中国、周代の官職。六官(りくかん)の一つで、王を補佐して祭典や礼法をつかさどった。 治部省(じぶしよう)の唐名。

治部省(じぶしよう)の唐名。

中国、周代の官職。六官(りくかん)の一つで、王を補佐して祭典や礼法をつかさどった。

中国、周代の官職。六官(りくかん)の一つで、王を補佐して祭典や礼法をつかさどった。 治部省(じぶしよう)の唐名。

治部省(じぶしよう)の唐名。

しゅん‐かん【春寒】🔗⭐🔉

しゅん‐かん【春寒】

立春からあとのぶり返した寒さ。はるさむ。余寒。「―料峭(りようしよう)(=春風ガマダ肌ニ冷タク感ジラレルコト)の候」《季 春》

しゅん‐き【春気】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春気】

春の気配。また、春の気候。

しゅん‐き【春季】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春季】

春の季節。「―大運動会」

しゅん‐き【春期】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春期】

春の時期。「―集団検診」

しゅん‐き【春機】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春機】

異性に対する性的な欲情。性欲。

しゅん‐ぎく【春菊】🔗⭐🔉

しゅん‐ぎく【春菊】

キク科の一年草または二年草。高さは二〇〜六〇センチ。葉は深い切れ込みがあり、柔らかい。夏から秋に黄あるいは白色の頭状花を開く。香りが高く、食用として栽培される。菊菜(きくな)。《季 春》「夕支度―摘んで胡麻摺って/時彦」

キク科の一年草または二年草。高さは二〇〜六〇センチ。葉は深い切れ込みがあり、柔らかい。夏から秋に黄あるいは白色の頭状花を開く。香りが高く、食用として栽培される。菊菜(きくな)。《季 春》「夕支度―摘んで胡麻摺って/時彦」

キク科の一年草または二年草。高さは二〇〜六〇センチ。葉は深い切れ込みがあり、柔らかい。夏から秋に黄あるいは白色の頭状花を開く。香りが高く、食用として栽培される。菊菜(きくな)。《季 春》「夕支度―摘んで胡麻摺って/時彦」

キク科の一年草または二年草。高さは二〇〜六〇センチ。葉は深い切れ込みがあり、柔らかい。夏から秋に黄あるいは白色の頭状花を開く。香りが高く、食用として栽培される。菊菜(きくな)。《季 春》「夕支度―摘んで胡麻摺って/時彦」

しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‐クワウレイサイ🔗⭐🔉

しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‐クワウレイサイ

旧制の大祭の一。毎年、春分の日に、宮中の皇霊殿で天皇が歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る儀式。今はこの日を「春分の日」とし、国民の祝日の一つとする。《季 春》

しゅんき‐はつどうき【春機発動期】🔗⭐🔉

しゅんき‐はつどうき【春機発動期】

思春期(ししゆんき)

思春期(ししゆんき)

思春期(ししゆんき)

思春期(ししゆんき)

しゅん‐きゅう【春宮】🔗⭐🔉

しゅん‐きゅう【春宮】

皇太子の住む宮殿。また、皇太子。とうぐう。

皇太子の住む宮殿。また、皇太子。とうぐう。 春の神の宮殿。

春の神の宮殿。

皇太子の住む宮殿。また、皇太子。とうぐう。

皇太子の住む宮殿。また、皇太子。とうぐう。 春の神の宮殿。

春の神の宮殿。

しゅん‐きゅう【春窮】🔗⭐🔉

しゅん‐きゅう【春窮】

晩春、麦の収穫期前に米などが不足すること。春の端境期。《季 春》「―のあまり剃刀研ぎにけり/桂郎」

しゅん‐きょう【春興】🔗⭐🔉

しゅん‐きょう【春興】

春のおもしろみ。春の興趣。《季 春》

春のおもしろみ。春の興趣。《季 春》 江戸時代、新年に俳諧の会を催し、一門の作品を印刷して、知人間で贈答したもの。

江戸時代、新年に俳諧の会を催し、一門の作品を印刷して、知人間で贈答したもの。

春のおもしろみ。春の興趣。《季 春》

春のおもしろみ。春の興趣。《季 春》 江戸時代、新年に俳諧の会を催し、一門の作品を印刷して、知人間で贈答したもの。

江戸時代、新年に俳諧の会を催し、一門の作品を印刷して、知人間で贈答したもの。

しゅん‐ぎょう【春暁】‐ゲウ🔗⭐🔉

しゅん‐ぎょう【春暁】‐ゲウ

春の明け方。《季 春》「―や水ほとばしり瓦斯(ガス)燃ゆる/汀女」

しゅんきょう‐でん【春興殿】🔗⭐🔉

しゅんきょう‐でん【春興殿】

しゅんこうでん(春興殿)

しゅんこうでん(春興殿)

しゅんこうでん(春興殿)

しゅんこうでん(春興殿)

しゅんきんしょう【春琴抄】シユンキンセウ🔗⭐🔉

しゅんきんしょう【春琴抄】シユンキンセウ

谷崎潤一郎の小説。昭和八年(一九三三)発表。美貌(びぼう)で盲目の琴三弦師匠、春琴に仕える弟子の佐助の愛と献身を描く。

しゅん‐けい【春景】🔗⭐🔉

しゅん‐けい【春景】

春の景色。春光。春色。《季 春》

しゅんけい【春慶】🔗⭐🔉

しゅんけい【春慶】

室町時代の漆工。和泉(いずみ)国堺の人。春慶塗を創始。生没年未詳。

室町時代の漆工。和泉(いずみ)国堺の人。春慶塗を創始。生没年未詳。 鎌倉時代の尾張国瀬戸の陶工、加藤景正の法号。

鎌倉時代の尾張国瀬戸の陶工、加藤景正の法号。

「春慶塗」の略。

「春慶塗」の略。 「春慶焼」の略。

「春慶焼」の略。

室町時代の漆工。和泉(いずみ)国堺の人。春慶塗を創始。生没年未詳。

室町時代の漆工。和泉(いずみ)国堺の人。春慶塗を創始。生没年未詳。 鎌倉時代の尾張国瀬戸の陶工、加藤景正の法号。

鎌倉時代の尾張国瀬戸の陶工、加藤景正の法号。

「春慶塗」の略。

「春慶塗」の略。 「春慶焼」の略。

「春慶焼」の略。

しゅんけい‐で【春慶手】🔗⭐🔉

しゅんけい‐で【春慶手】

法号を春慶と称した加藤景正(かとうかげまさ)の作といわれる瀬戸茶入れ。

しゅんけい‐ぬり【春慶塗】🔗⭐🔉

しゅんけい‐ぬり【春慶塗】

漆塗りの技法の一。木地を黄または赤に着色し、透漆(すきうるし)を上塗りして木目が見えるように仕上げたもの。和泉(いずみ)国堺の漆工春慶の考案。のち全国で作られ、それぞれ産地名を冠してよばれるようになった。今日では能代(のしろ)春慶・飛騨春慶などが代表的。

漆塗りの技法の一。木地を黄または赤に着色し、透漆(すきうるし)を上塗りして木目が見えるように仕上げたもの。和泉(いずみ)国堺の漆工春慶の考案。のち全国で作られ、それぞれ産地名を冠してよばれるようになった。今日では能代(のしろ)春慶・飛騨春慶などが代表的。

漆塗りの技法の一。木地を黄または赤に着色し、透漆(すきうるし)を上塗りして木目が見えるように仕上げたもの。和泉(いずみ)国堺の漆工春慶の考案。のち全国で作られ、それぞれ産地名を冠してよばれるようになった。今日では能代(のしろ)春慶・飛騨春慶などが代表的。

漆塗りの技法の一。木地を黄または赤に着色し、透漆(すきうるし)を上塗りして木目が見えるように仕上げたもの。和泉(いずみ)国堺の漆工春慶の考案。のち全国で作られ、それぞれ産地名を冠してよばれるようになった。今日では能代(のしろ)春慶・飛騨春慶などが代表的。

しゅんけい‐やき【春慶焼】🔗⭐🔉

しゅんけい‐やき【春慶焼】

茶褐色の素地(きじ)に黄色の釉(うわぐすり)をまだらにかけて焼いた陶器。法号を春慶と称した加藤景正(かとうかげまさ)の創始と伝える。

しゅん‐げつ【春月】🔗⭐🔉

しゅん‐げつ【春月】

春の夜の月。おぼろ月。《季 春》「―や印金堂の木の間より/蕪村」

春の夜の月。おぼろ月。《季 春》「―や印金堂の木の間より/蕪村」 春の季節。

春の季節。

春の夜の月。おぼろ月。《季 春》「―や印金堂の木の間より/蕪村」

春の夜の月。おぼろ月。《季 春》「―や印金堂の木の間より/蕪村」 春の季節。

春の季節。

しゅん‐こう【春光】‐クワウ🔗⭐🔉

しゅん‐こう【春光】‐クワウ

春の日の光。春の日ざし。また、春の景色。《季 春》「―や蘆にも見えて波一重/石鼎」

しゅん‐こう【春郊】‐カウ🔗⭐🔉

しゅん‐こう【春郊】‐カウ

のどかな春の郊外。春の野。「一日―に遊ぶ」《季 春》

しゅん‐こう【春耕】‐カウ🔗⭐🔉

しゅん‐こう【春耕】‐カウ

春に田畑を耕すこと。《季 春》「―の田や少年も個の数に/竜太」

しゅんこうでん【春香伝】シユンカウデン🔗⭐🔉

しゅんこうでん【春香伝】シユンカウデン

朝鮮の唱劇(歌劇)。一八世紀末の成立という。知事の息子李夢竜(りぼうりよう)と妓生の娘春香とが苦難を乗り越えて結ばれる恋愛物語。俗謡をもとにした小説を脚色したもの。

しゅんこう‐でん【春興殿】🔗⭐🔉

しゅんこう‐でん【春興殿】

平安京内裏十七殿の一。紫宸殿(ししんでん)の南東、日華門の南にあり、安福殿と対する。武具などを置いた。のち、神鏡を置いて内侍所ともなる。しゅんきょうでん。

しゅん‐ざい【春材】🔗⭐🔉

しゅん‐ざい【春材】

木材の、春の生長が盛んなときに形成される、組織が粗大で軟弱な部分。 秋材。

秋材。

秋材。

秋材。

しゅん‐さん【春蚕】🔗⭐🔉

しゅん‐さん【春蚕】

「はるご(春蚕)」に同じ。

しゅん‐し【春思】🔗⭐🔉

しゅん‐し【春思】

春に生じる心持ち。春の思い。春心。《季 春》

とう‐ぐう【東宮・△春宮】🔗⭐🔉

とう‐ぐう【東宮・△春宮】

《東は四季の春に配されて万物生成の意をもち、また易では長男を表す震にあたり、宮殿が皇居の東にあったところから》 皇太子の住む宮殿。みこのみや。

皇太子の住む宮殿。みこのみや。 皇太子の称。ひつぎのみこ。

皇太子の称。ひつぎのみこ。

皇太子の住む宮殿。みこのみや。

皇太子の住む宮殿。みこのみや。 皇太子の称。ひつぎのみこ。

皇太子の称。ひつぎのみこ。

とうぐう‐の‐だいぶ【△春宮大夫】🔗⭐🔉

とうぐう‐の‐だいぶ【△春宮大夫】

春宮坊の長官。みこのみやのつかさのかみ。

とうぐう‐ぼう【△春宮坊】‐バウ🔗⭐🔉

とうぐう‐ぼう【△春宮坊】‐バウ

律令制以後明治維新まで、皇太子に関する事務をつかさどった役所。みこのみやのつかさ。

はる【春】🔗⭐🔉

はる【春】

四季の第一。冬と夏の間で、三・四・五月をいう。暦の上では立春から立夏の前日まで(陰暦の正月から三月まで)をいい、天文学では春分から夏至まで。しだいに昼が長く、夜が短くなり、草木の芽がもえ出る。「暖かい―の日ざし」《季 春》「窓あけて窓いっぱいの―/山頭火」

四季の第一。冬と夏の間で、三・四・五月をいう。暦の上では立春から立夏の前日まで(陰暦の正月から三月まで)をいい、天文学では春分から夏至まで。しだいに昼が長く、夜が短くなり、草木の芽がもえ出る。「暖かい―の日ざし」《季 春》「窓あけて窓いっぱいの―/山頭火」 《陰暦では立春のころにあたるところから》新年。正月。「新しい―を迎える」

《陰暦では立春のころにあたるところから》新年。正月。「新しい―を迎える」 思春期。青年期。青春。また、思春期の欲情。「―のめざめ」

思春期。青年期。青春。また、思春期の欲情。「―のめざめ」 人生の中で勢いの盛んな時期。また、最盛期。「人生の―」「わが世の―をうたう」

人生の中で勢いの盛んな時期。また、最盛期。「人生の―」「わが世の―をうたう」 苦しくつらい時期のあとにくる楽しい時期。「わが家にめぐりくる―」

苦しくつらい時期のあとにくる楽しい時期。「わが家にめぐりくる―」 性行為。「―をひさぐ」

性行為。「―をひさぐ」

四季の第一。冬と夏の間で、三・四・五月をいう。暦の上では立春から立夏の前日まで(陰暦の正月から三月まで)をいい、天文学では春分から夏至まで。しだいに昼が長く、夜が短くなり、草木の芽がもえ出る。「暖かい―の日ざし」《季 春》「窓あけて窓いっぱいの―/山頭火」

四季の第一。冬と夏の間で、三・四・五月をいう。暦の上では立春から立夏の前日まで(陰暦の正月から三月まで)をいい、天文学では春分から夏至まで。しだいに昼が長く、夜が短くなり、草木の芽がもえ出る。「暖かい―の日ざし」《季 春》「窓あけて窓いっぱいの―/山頭火」 《陰暦では立春のころにあたるところから》新年。正月。「新しい―を迎える」

《陰暦では立春のころにあたるところから》新年。正月。「新しい―を迎える」 思春期。青年期。青春。また、思春期の欲情。「―のめざめ」

思春期。青年期。青春。また、思春期の欲情。「―のめざめ」 人生の中で勢いの盛んな時期。また、最盛期。「人生の―」「わが世の―をうたう」

人生の中で勢いの盛んな時期。また、最盛期。「人生の―」「わが世の―をうたう」 苦しくつらい時期のあとにくる楽しい時期。「わが家にめぐりくる―」

苦しくつらい時期のあとにくる楽しい時期。「わが家にめぐりくる―」 性行為。「―をひさぐ」

性行為。「―をひさぐ」

春さ・る🔗⭐🔉

春さ・る

《「さる」は季節などが近づく意》春になる。春が来る。「―・らば逢はむと思(も)ひし梅の花今日の遊びに相見つるかも」〈万・八三五〉

春を売・る🔗⭐🔉

春を売・る

売春をする。春をひさぐ。

はる‐あれ【春荒れ】🔗⭐🔉

はる‐あれ【春荒れ】

「春嵐(はるあらし)」に同じ。《季 春》

はる‐いちばん【春一番】🔗⭐🔉

はる‐いちばん【春一番】

立春のころ、その年、初めて吹く強い南風。発達した低気圧が日本海を通るときに吹き、気温が急に上がる。はるいち。《季 春》

はる‐いのこ【春×亥の子】‐ゐのこ🔗⭐🔉

はる‐いのこ【春×亥の子】‐ゐのこ

兵庫・鳥取などで、陰暦二月の初亥の日に田の神を祭る行事。→亥の子

はる‐がすみ【春×霞】🔗⭐🔉

はる‐がすみ【春×霞】

《室町時代ごろまでは「はるかすみ」》 [名]春の霞。《季 春》「洛陽の朝餉(あさげ)過ぎたり―/蓼太」

[名]春の霞。《季 春》「洛陽の朝餉(あさげ)過ぎたり―/蓼太」 〔枕〕同音の繰り返し、また、霞のかかっている状態から、「春日(かすが)」「立つ」「井上(ゐのへ)」などにかかる。「―春日の里の植ゑ小水葱(こなぎ)」〈万・四〇七〉「―井の上ゆ直(ただ)に道はあれど」〈万・一二五六〉

〔枕〕同音の繰り返し、また、霞のかかっている状態から、「春日(かすが)」「立つ」「井上(ゐのへ)」などにかかる。「―春日の里の植ゑ小水葱(こなぎ)」〈万・四〇七〉「―井の上ゆ直(ただ)に道はあれど」〈万・一二五六〉

[名]春の霞。《季 春》「洛陽の朝餉(あさげ)過ぎたり―/蓼太」

[名]春の霞。《季 春》「洛陽の朝餉(あさげ)過ぎたり―/蓼太」 〔枕〕同音の繰り返し、また、霞のかかっている状態から、「春日(かすが)」「立つ」「井上(ゐのへ)」などにかかる。「―春日の里の植ゑ小水葱(こなぎ)」〈万・四〇七〉「―井の上ゆ直(ただ)に道はあれど」〈万・一二五六〉

〔枕〕同音の繰り返し、また、霞のかかっている状態から、「春日(かすが)」「立つ」「井上(ゐのへ)」などにかかる。「―春日の里の植ゑ小水葱(こなぎ)」〈万・四〇七〉「―井の上ゆ直(ただ)に道はあれど」〈万・一二五六〉

はる‐きょうげん【春狂言】‐キヤウゲン🔗⭐🔉

はる‐きょうげん【春狂言】‐キヤウゲン

初春(はつはる)狂言

初春(はつはる)狂言

初春(はつはる)狂言

初春(はつはる)狂言

はる‐げしき【春景色】🔗⭐🔉

はる‐げしき【春景色】

春らしい風景。春ののどかな景色。春望。春色。

はる‐こ【春子】🔗⭐🔉

はる‐こ【春子】

《「はるご」とも》 春に生まれた、動物の子。〈日葡〉

春に生まれた、動物の子。〈日葡〉 ショウロ・シイタケなどの、春に発生したもの。「松露の―を取るなど」〈浮・五人女・一〉《季 春》

ショウロ・シイタケなどの、春に発生したもの。「松露の―を取るなど」〈浮・五人女・一〉《季 春》

春に生まれた、動物の子。〈日葡〉

春に生まれた、動物の子。〈日葡〉 ショウロ・シイタケなどの、春に発生したもの。「松露の―を取るなど」〈浮・五人女・一〉《季 春》

ショウロ・シイタケなどの、春に発生したもの。「松露の―を取るなど」〈浮・五人女・一〉《季 春》

はる‐ご【春△蚕】🔗⭐🔉

はる‐ご【春△蚕】

《「はるこ」とも》四月中旬に孵化(ふか)した蚕。飼育環境がよいので、夏蚕・秋蚕よりも繭の量・質ともにまさる。しゅんさん。《季 春》

はる‐ごま【春×駒】🔗⭐🔉

はる‐ごま【春×駒】

《「はるこま」とも》

《「はるこま」とも》 張り子や練り物で馬の頭の形に作ったものに竹をさして胴とし、その端に車をつけた玩具。子供がこれにまたがって遊ぶ。

張り子や練り物で馬の頭の形に作ったものに竹をさして胴とし、その端に車をつけた玩具。子供がこれにまたがって遊ぶ。 門付け芸の一。正月に各戸を回り、馬の首の形をしたものを持ったり、また、これにまたがったりして歌い踊るもの。また、その芸人。民俗芸能として新潟県佐渡地方・山梨県塩山市一之瀬などに伝承されている。《季 新年》

門付け芸の一。正月に各戸を回り、馬の首の形をしたものを持ったり、また、これにまたがったりして歌い踊るもの。また、その芸人。民俗芸能として新潟県佐渡地方・山梨県塩山市一之瀬などに伝承されている。《季 新年》 春、野辺に放ち飼いにした馬。「立ち放れ沢辺になるる―はおのが影をや友と見るらむ」〈後拾遺・春上〉

春、野辺に放ち飼いにした馬。「立ち放れ沢辺になるる―はおのが影をや友と見るらむ」〈後拾遺・春上〉

《「はるこま」とも》

《「はるこま」とも》 張り子や練り物で馬の頭の形に作ったものに竹をさして胴とし、その端に車をつけた玩具。子供がこれにまたがって遊ぶ。

張り子や練り物で馬の頭の形に作ったものに竹をさして胴とし、その端に車をつけた玩具。子供がこれにまたがって遊ぶ。 門付け芸の一。正月に各戸を回り、馬の首の形をしたものを持ったり、また、これにまたがったりして歌い踊るもの。また、その芸人。民俗芸能として新潟県佐渡地方・山梨県塩山市一之瀬などに伝承されている。《季 新年》

門付け芸の一。正月に各戸を回り、馬の首の形をしたものを持ったり、また、これにまたがったりして歌い踊るもの。また、その芸人。民俗芸能として新潟県佐渡地方・山梨県塩山市一之瀬などに伝承されている。《季 新年》 春、野辺に放ち飼いにした馬。「立ち放れ沢辺になるる―はおのが影をや友と見るらむ」〈後拾遺・春上〉

春、野辺に放ち飼いにした馬。「立ち放れ沢辺になるる―はおのが影をや友と見るらむ」〈後拾遺・春上〉

はる‐さく【春作】🔗⭐🔉

はる‐さく【春作】

春に栽培すること。また、春にとれる作物。

はる‐さめ【春雨】🔗⭐🔉

はる‐さめ【春雨】

春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑(みの)と傘/蕪村」

春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑(みの)と傘/蕪村」 緑豆(りよくとう)のでんぷんから作った透明な麺(めん)状の食品。吸い物・酢の物・鍋物などに用いる。ジャガイモなどを原料としたものもある。

緑豆(りよくとう)のでんぷんから作った透明な麺(めん)状の食品。吸い物・酢の物・鍋物などに用いる。ジャガイモなどを原料としたものもある。

春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑(みの)と傘/蕪村」

春、しとしとと静かに降る雨。しゅんう。《季 春》「―やものがたりゆく簑(みの)と傘/蕪村」 緑豆(りよくとう)のでんぷんから作った透明な麺(めん)状の食品。吸い物・酢の物・鍋物などに用いる。ジャガイモなどを原料としたものもある。

緑豆(りよくとう)のでんぷんから作った透明な麺(めん)状の食品。吸い物・酢の物・鍋物などに用いる。ジャガイモなどを原料としたものもある。

春雨じゃ濡(ぬ)れて行こう🔗⭐🔉

春雨じゃ濡(ぬ)れて行こう

行友李風(ゆきともりふう)作の新国劇「月形半平太(つきがたはんぺいた)」で、主人公が傘を差し掛ける舞妓に言う有名なせりふ。一般にも、小雨の中を傘なしで歩く時に気どった言葉として使うなどする。

はるさめ【春雨】🔗⭐🔉

はるさめ【春雨】

端唄・うた沢節。柴田花守作詞。長崎丸山の遊女の作曲と伝える。嘉永年間(一八四八〜一八五四)江戸で流行した。

はるさめものがたり【春雨物語】🔗⭐🔉

はるさめものがたり【春雨物語】

読本(よみほん)。上田秋成作。文化五年(一八〇八)ごろの成立。古典から題材をとった短編歴史小説一〇編からなる。

はるつげ‐うお【春告魚】‐うを🔗⭐🔉

はるつげ‐うお【春告魚】‐うを

ニシンの別名。

はるつげ‐どり【春告鳥】🔗⭐🔉

はるつげ‐どり【春告鳥】

ウグイスの別名。

はるとしゅら【春と修羅】🔗⭐🔉

はるとしゅら【春と修羅】

宮沢賢治の詩集。大正一三年(一九二四)刊。宗教性と宇宙的感覚とが交響する世界を、独創的な語法でうたう。

はる‐とらのお【春×虎の尾】‐とらのを🔗⭐🔉

はる‐とらのお【春×虎の尾】‐とらのを

タデ科の多年草。高さ約一〇センチ。早春に白色の花が穂状に咲く。ちちのはぐさ。いろはそう。

はる‐なが【春永】🔗⭐🔉

はる‐なが【春永】

日が長く感じられる春の季節。「そこにはいつものどかな―の空気があった」〈寅彦・亮の追憶〉

日が長く感じられる春の季節。「そこにはいつものどかな―の空気があった」〈寅彦・亮の追憶〉 特に年始に、末永いことを祝う語。《季 新年》「―といふやことばのかざり縄/立圃」

特に年始に、末永いことを祝う語。《季 新年》「―といふやことばのかざり縄/立圃」 《いずれ春の日の長い季節になったらの意から》いつかひまな時。多く「はるながに」の形で副詞的に用いる。「(返済ハ)いずれ―にと云う事になって」〈百

《いずれ春の日の長い季節になったらの意から》いつかひまな時。多く「はるながに」の形で副詞的に用いる。「(返済ハ)いずれ―にと云う事になって」〈百 ・特別阿房列車〉

・特別阿房列車〉

日が長く感じられる春の季節。「そこにはいつものどかな―の空気があった」〈寅彦・亮の追憶〉

日が長く感じられる春の季節。「そこにはいつものどかな―の空気があった」〈寅彦・亮の追憶〉 特に年始に、末永いことを祝う語。《季 新年》「―といふやことばのかざり縄/立圃」

特に年始に、末永いことを祝う語。《季 新年》「―といふやことばのかざり縄/立圃」 《いずれ春の日の長い季節になったらの意から》いつかひまな時。多く「はるながに」の形で副詞的に用いる。「(返済ハ)いずれ―にと云う事になって」〈百

《いずれ春の日の長い季節になったらの意から》いつかひまな時。多く「はるながに」の形で副詞的に用いる。「(返済ハ)いずれ―にと云う事になって」〈百 ・特別阿房列車〉

・特別阿房列車〉

はる‐なぐさみ【春慰み】🔗⭐🔉

はる‐なぐさみ【春慰み】

春の楽しみごと。正月の遊び。また、春の野遊び。「正月二十二日の夜、恋は引く手の宝引き縄、女子の―」〈浮・五人女・二〉

はるのうみ【春の海】🔗⭐🔉

はるのうみ【春の海】

新日本音楽の一。箏(そう)・尺八二重奏曲。昭和四年(一九二九)宮城道雄が歌会始(うたかいはじめ)の勅題「海辺の巌」にちなんで作曲。

はる‐の‐こころ【春の心】🔗⭐🔉

はる‐の‐こころ【春の心】

春のころの気持ち。「世の中にたえて桜のなかりせば―はのどけからまし」〈伊勢・八二〉

春のころの気持ち。「世の中にたえて桜のなかりせば―はのどけからまし」〈伊勢・八二〉 恋心。春情。「今年より―し変はらずはまさぐられつつ君が手につむ」〈平中・九〉

恋心。春情。「今年より―し変はらずはまさぐられつつ君が手につむ」〈平中・九〉

春のころの気持ち。「世の中にたえて桜のなかりせば―はのどけからまし」〈伊勢・八二〉

春のころの気持ち。「世の中にたえて桜のなかりせば―はのどけからまし」〈伊勢・八二〉 恋心。春情。「今年より―し変はらずはまさぐられつつ君が手につむ」〈平中・九〉

恋心。春情。「今年より―し変はらずはまさぐられつつ君が手につむ」〈平中・九〉

はるのさいてん【春の祭典】🔗⭐🔉

はるのさいてん【春の祭典】

《原題、(フランス)Le Sacre du Printemps》ストラビンスキー作曲のバレエ音楽。一九一三年パリで初演。ロシアの異教時代の祭りを描く。

はる‐の‐じもく【春の△除目】‐ヂモク🔗⭐🔉

はる‐の‐じもく【春の△除目】‐ヂモク

《春に行われたところから》県召(あがためし)の除目。→秋の除目

はる‐の‐たむらそう【春の田村草】‐たむらサウ🔗⭐🔉

はる‐の‐たむらそう【春の田村草】‐たむらサウ

シソ科の多年草。山地に生え、高さ一〇〜二〇センチ。葉は羽状複葉。四〜六月、白い唇形の花が数段輪生して咲く。紀伊半島から西に分布。

はる‐の‐ななくさ【春の七草】🔗⭐🔉

はる‐の‐ななくさ【春の七草】

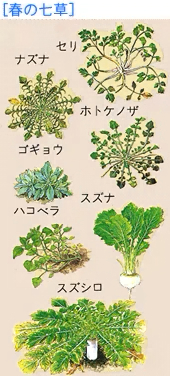

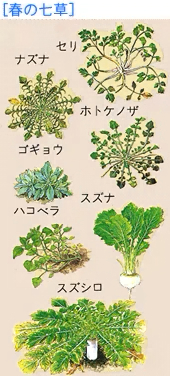

正月七日の七草粥(ななくさがゆ)に入れる七種の若菜。芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎよう)(ハハコグサ)・繁縷(はこべら)・仏(ほとけ)の座(タビラコ)・菘(すずな)(カブ)・蘿蔔(すずしろ)(ダイコン)。→秋の七草

正月七日の七草粥(ななくさがゆ)に入れる七種の若菜。芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎよう)(ハハコグサ)・繁縷(はこべら)・仏(ほとけ)の座(タビラコ)・菘(すずな)(カブ)・蘿蔔(すずしろ)(ダイコン)。→秋の七草

正月七日の七草粥(ななくさがゆ)に入れる七種の若菜。芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎよう)(ハハコグサ)・繁縷(はこべら)・仏(ほとけ)の座(タビラコ)・菘(すずな)(カブ)・蘿蔔(すずしろ)(ダイコン)。→秋の七草

正月七日の七草粥(ななくさがゆ)に入れる七種の若菜。芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎよう)(ハハコグサ)・繁縷(はこべら)・仏(ほとけ)の座(タビラコ)・菘(すずな)(カブ)・蘿蔔(すずしろ)(ダイコン)。→秋の七草

はるのひ【春の日】🔗⭐🔉

はるのひ【春の日】

江戸前期の俳諧集。一冊。山本荷兮(やまもとかけい)編。貞享三年(一六八六)刊。蕉門の連句・発句を集めたもの。俳諧七部集の一。

はるのひ‐の【春の日の】🔗⭐🔉

はるのひ‐の【春の日の】

〔枕〕春の日の長い意から、「長し」にかかる。「―長くや人をつらしと思はむ」〈古今・恋三〉

はる‐の‐みなと【春の×湊】🔗⭐🔉

はる‐の‐みなと【春の×湊】

春の行きつくところ。春の果て。はるのとまり。「暮れて行く―は知らねども霞に落つる宇治の柴舟(しばぶね)」〈新古今・春下〉

はる‐の‐みや【春の宮】🔗⭐🔉

はる‐の‐みや【春の宮】

《「春宮(とうぐう)」を訓読みした語》皇太子の宮殿。また、皇太子の称。東宮。

はる‐の‐めざめ【春の目覚め】🔗⭐🔉

はる‐の‐めざめ【春の目覚め】

思春期になって、性的欲望を起こしはじめること。色気づくこと。

はるのめざめ【春のめざめ】🔗⭐🔉

はるのめざめ【春のめざめ】

《原題、(ドイツ)Fr hlings Erwachen》ウェーデキントの戯曲。三幕。一八九一年作。一九〇六年初演。思春期の少年少女の性についての無知から起きた悲劇を描き、保守的な社会道徳を告発した。

hlings Erwachen》ウェーデキントの戯曲。三幕。一八九一年作。一九〇六年初演。思春期の少年少女の性についての無知から起きた悲劇を描き、保守的な社会道徳を告発した。

hlings Erwachen》ウェーデキントの戯曲。三幕。一八九一年作。一九〇六年初演。思春期の少年少女の性についての無知から起きた悲劇を描き、保守的な社会道徳を告発した。

hlings Erwachen》ウェーデキントの戯曲。三幕。一八九一年作。一九〇六年初演。思春期の少年少女の性についての無知から起きた悲劇を描き、保守的な社会道徳を告発した。

はる‐の‐よ【春の夜】🔗⭐🔉

はる‐の‐よ【春の夜】

春の、夜気が肌にやわらかくて、気持ちがはなやいでくるような夜。《季 春》「―や籠人(こもりど)ゆかし堂の隅/芭蕉」

春の夜の夢🔗⭐🔉

春の夜の夢

春の夜に見る夢。はかなく短いことのたとえ。「おごれる人も久しからず、ただ―のごとし」〈平家・一〉

はる‐はな【春花】🔗⭐🔉

はる‐はな【春花】

春咲く花。春の花。しゅんか。

はるはな‐の【春花の】🔗⭐🔉

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕 春の花が美しく咲きほこるところから、「にほえ栄ゆ」「めづらし」などにかかる。「―にほえ栄えて」〈万・四二一一〉

春の花が美しく咲きほこるところから、「にほえ栄ゆ」「めづらし」などにかかる。「―にほえ栄えて」〈万・四二一一〉 貴重な春の花は散りやすいところから、「貴(たふと)し」「うつろふ」などにかかる。「―貴からむと」〈万・一六七〉

貴重な春の花は散りやすいところから、「貴(たふと)し」「うつろふ」などにかかる。「―貴からむと」〈万・一六七〉

春の花が美しく咲きほこるところから、「にほえ栄ゆ」「めづらし」などにかかる。「―にほえ栄えて」〈万・四二一一〉

春の花が美しく咲きほこるところから、「にほえ栄ゆ」「めづらし」などにかかる。「―にほえ栄えて」〈万・四二一一〉 貴重な春の花は散りやすいところから、「貴(たふと)し」「うつろふ」などにかかる。「―貴からむと」〈万・一六七〉

貴重な春の花は散りやすいところから、「貴(たふと)し」「うつろふ」などにかかる。「―貴からむと」〈万・一六七〉

はる‐まき【春巻(き)】🔗⭐🔉

はる‐まき【春巻(き)】

中国料理の点心の一。刻んだ豚肉と竹の子などの春の野菜を、小麦粉で作った薄い皮で包み、油で揚げたもの。

はる‐まき【春×蒔き】🔗⭐🔉

はる‐まき【春×蒔き】

植物の種子を春にまくこと。また、そのような植物。

はる‐まつり【春祭(り)】🔗⭐🔉

はる‐まつり【春祭(り)】

春行われる祭り。その年の豊作を祈願するものが多い。《季 春》「老桑の瑞(ずい)の芽立や―/秋桜子」

はる‐め・く【春めく】🔗⭐🔉

はる‐め・く【春めく】

[動カ五(四)]春らしくなる。「一雨ごとに―・く」《季 春》「―・きてものの果てなる空の色/蛇笏」

はる‐やすみ【春休み】🔗⭐🔉

はる‐やすみ【春休み】

学校の春季の休暇。旧学年が終わって新学年が始まるまでの休暇をいう。《季 春》「―はじめてかけし眼鏡かな/万太郎」

はる‐やま【春山】🔗⭐🔉

はる‐やま【春山】

春のころの山。春の趣を呈した山。春の山。《季 春》

はるやま‐の【春山の】🔗⭐🔉

はるやま‐の【春山の】

〔枕〕春、野山の草木が萌え出すようにの意から、「おぼつかなくも」「しなひさかえて」にかかる。「―しなひ栄えて秋山の色なつかしき」〈万・三二三四〉

はるやまのかすみ‐おとこ【春山之霞壮夫】‐をとこ🔗⭐🔉

はるやまのかすみ‐おとこ【春山之霞壮夫】‐をとこ

古事記に見える神。神々の求婚に応じない伊豆志袁登売(いずしおとめ)の神との結婚に、母の計らいで藤の花の弓矢と衣をまとって行き成功。兄、秋山の下氷壮夫(したひおとこ)との賭(か)けに勝つ。

みこ‐の‐みや【東=宮・春=宮】🔗⭐🔉

みこ‐の‐みや【東=宮・春=宮】

皇太子。とうぐう。はるのみや。「―の帯刀(たちはき)に侍りけるを」〈古今・雑下・詞書〉

春🔗⭐🔉

春

[音]シュン

[訓]はる

[部首]日

[総画数]9

[コード]区点 2953

JIS 3D55

S‐JIS 8F74

[分類]常用漢字

[難読語]

→いつまで‐ぐさ【何時迄草・常春藤】

→かすが【春日】

→かすがい【春日井】

→かすかべ【春日部】

→こはるなぎおきつしらなみ【小春穏沖津白浪】

→こんぱる【金春】

→しゅんおうでん【春鶯囀】

→しゅん‐けん【春暄】

→しょう‐しゅん【頌春】

→すだのはるげいしゃかたぎ【隅田春妓女容性】

→とう‐ぐう【東宮・春宮】

→はる‐ご【春蚕】

→はる‐じょおん【春女

[音]シュン

[訓]はる

[部首]日

[総画数]9

[コード]区点 2953

JIS 3D55

S‐JIS 8F74

[分類]常用漢字

[難読語]

→いつまで‐ぐさ【何時迄草・常春藤】

→かすが【春日】

→かすがい【春日井】

→かすかべ【春日部】

→こはるなぎおきつしらなみ【小春穏沖津白浪】

→こんぱる【金春】

→しゅんおうでん【春鶯囀】

→しゅん‐けん【春暄】

→しょう‐しゅん【頌春】

→すだのはるげいしゃかたぎ【隅田春妓女容性】

→とう‐ぐう【東宮・春宮】

→はる‐ご【春蚕】

→はる‐じょおん【春女 】

→はる‐へ【春方】

→ばんすらく【万春楽】

→みこ‐の‐みや【東宮・春宮】

】

→はる‐へ【春方】

→ばんすらく【万春楽】

→みこ‐の‐みや【東宮・春宮】

[音]シュン

[訓]はる

[部首]日

[総画数]9

[コード]区点 2953

JIS 3D55

S‐JIS 8F74

[分類]常用漢字

[難読語]

→いつまで‐ぐさ【何時迄草・常春藤】

→かすが【春日】

→かすがい【春日井】

→かすかべ【春日部】

→こはるなぎおきつしらなみ【小春穏沖津白浪】

→こんぱる【金春】

→しゅんおうでん【春鶯囀】

→しゅん‐けん【春暄】

→しょう‐しゅん【頌春】

→すだのはるげいしゃかたぎ【隅田春妓女容性】

→とう‐ぐう【東宮・春宮】

→はる‐ご【春蚕】

→はる‐じょおん【春女

[音]シュン

[訓]はる

[部首]日

[総画数]9

[コード]区点 2953

JIS 3D55

S‐JIS 8F74

[分類]常用漢字

[難読語]

→いつまで‐ぐさ【何時迄草・常春藤】

→かすが【春日】

→かすがい【春日井】

→かすかべ【春日部】

→こはるなぎおきつしらなみ【小春穏沖津白浪】

→こんぱる【金春】

→しゅんおうでん【春鶯囀】

→しゅん‐けん【春暄】

→しょう‐しゅん【頌春】

→すだのはるげいしゃかたぎ【隅田春妓女容性】

→とう‐ぐう【東宮・春宮】

→はる‐ご【春蚕】

→はる‐じょおん【春女 】

→はる‐へ【春方】

→ばんすらく【万春楽】

→みこ‐の‐みや【東宮・春宮】

】

→はる‐へ【春方】

→ばんすらく【万春楽】

→みこ‐の‐みや【東宮・春宮】

大辞泉に「春」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む