複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅん‐い【春衣】🔗⭐🔉

しゅん‐い【春衣】

春(正月)に着る衣服。春服。はるぎ。

しゅん‐い【春意】🔗⭐🔉

しゅん‐い【春意】

①春ののどかな心地。

②情欲。

しゅん‐いん【春陰】🔗⭐🔉

しゅん‐いん【春陰】

春の曇りがちな天候。〈[季]春〉

しゅん‐う【春雨】🔗⭐🔉

しゅん‐う【春雨】

春降る雨。はるさめ。

しゅん‐うん【春雲】🔗⭐🔉

しゅん‐うん【春雲】

①春の雲。

②茶の異称。

しゅん‐えん【春怨】‥ヱン🔗⭐🔉

しゅん‐えん【春怨】‥ヱン

若い女性が春にいだく物思い。また、過去の恋の思い。

しゅんおうでん【春鶯囀】‥アウ‥🔗⭐🔉

しゅんおうでん【春鶯囀】‥アウ‥

⇒しゅんのうでん

しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】‥ヲクメウ‥🔗⭐🔉

しゅんおく‐みょうは【春屋妙葩】‥ヲクメウ‥

南北朝時代の臨済宗の僧。号は不軽子。甲斐の人。叔父の夢窓疎石に師事。等持寺・天竜寺・南禅寺に歴住し、足利義満の帰依を受けて僧録となる。相国寺開創に際しては疎石を勧請開山として自らは第2世となり、ほかに多く寺を開く。五山文学代表者の一人。諡号しごうは普明国師。(1311〜1388)

しゅん‐か【春花】‥クワ🔗⭐🔉

しゅん‐か【春花】‥クワ

春の花。

⇒しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】

しゅん‐か【春歌】🔗⭐🔉

しゅん‐か【春歌】

①春を歌った歌。

②性に関することを露骨に歌った歌。

しゅん‐か【春霞】🔗⭐🔉

しゅん‐か【春霞】

春立つ霞。はるがすみ。

しゅん‐が【春画】‥グワ🔗⭐🔉

しゅん‐が【春画】‥グワ

男女の秘戯を描いた絵。おそくずの絵。枕絵。笑い絵。わ印。枕草紙。

しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】‥クワシウ‥🔗⭐🔉

しゅんか‐しゅうげつ【春花秋月】‥クワシウ‥

春の花と秋の月。すなわち、自然の美観。

⇒しゅん‐か【春花】

しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‥シウ‥🔗⭐🔉

しゅん‐か‐しゅう‐とう【春夏秋冬】‥シウ‥

春と夏と秋と冬。四時。四季。「―を通じて」

しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】‥シウ‥(作品名)🔗⭐🔉

しゅんかしゅうとう【春夏秋冬】‥シウ‥

正岡子規一門の代表句集。4冊。1901〜03年(明治34〜36)刊。春の部は子規編、夏の部以下は高浜虚子・河東碧梧桐共編。

しゅんか‐しょり【春化処理】‥クワ‥🔗⭐🔉

しゅんか‐しょり【春化処理】‥クワ‥

〔農〕植物が自然の中で経過する条件を人為的に与えて、播種の時期をかえても正常に生育できるようにする処理。秋播き植物の種子を春に播いて発芽・結実させるなど。バーナリゼーション。ヤロビザーチヤ。

しゅんか‐もん【春華門・春花門】‥クワ‥🔗⭐🔉

しゅんか‐もん【春華門・春花門】‥クワ‥

平安京内裏の外郭門の一つ。南面の東端にあって、西端の修明門に対する。左馬の陣。枇杷陣。左廂僻仗門。→内裏(図)

しゅんか‐もんいん【春華門院】‥クワ‥ヰン🔗⭐🔉

しゅんか‐もんいん【春華門院】‥クワ‥ヰン

後鳥羽天皇の皇女。名は昇子。1196年(建久7)准三后。1208年(承元2)順徳天皇准母。翌年院号宣下。(1195〜1211)

しゅん‐かん【春官】‥クワン🔗⭐🔉

しゅん‐かん【春官】‥クワン

①周代の六官の一つ。祭祀・礼法をつかさどる。大宗伯から家宗に至るまで官属69。

②唐代以降、礼部の雅称。

③治部省の唐名。

しゅん‐かん【春寒】🔗⭐🔉

しゅん‐かん【春寒】

春になっても残る寒さ。はるさむ。余寒。残寒。〈[季]春〉

しゅん‐き【春気】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春気】

春の気配。春げしき。

しゅん‐き【春季】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春季】

①春のすえ。

②春の季節。

⇒しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】

しゅん‐き【春期】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春期】

春のあいだ。春の期間。「―講習会」

しゅん‐き【春機】🔗⭐🔉

しゅん‐き【春機】

性的な情念。色情。

⇒しゅんき‐はつどうき【春機発動期】

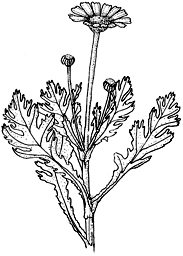

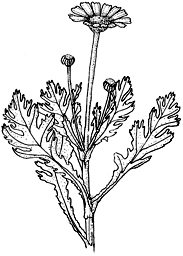

しゅん‐ぎく【春菊】🔗⭐🔉

しゅん‐ぎく【春菊】

キク科の一年生または二年生作物。地中海地方原産。葉は香気が強い。茎葉を食用。漢名、茼蒿。

しゅんぎく

しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‥クワウ‥🔗⭐🔉

しゅんき‐こうれいさい【春季皇霊祭】‥クワウ‥

天皇が毎年春分の日に、皇霊殿で歴代の天皇・皇后・皇親の霊を祭る祭祀。旧制の祭日の一つ。今は「春分の日」といい、国民の祝日。樋口一葉、日記「廿日、晴天、今日はむさしの発行とかきくに―にもあればとてすしなど調す」

⇒しゅん‐き【春季】

しゅんき‐はつどうき【春機発動期】🔗⭐🔉

しゅんき‐はつどうき【春機発動期】

(→)思春期に同じ。

⇒しゅん‐き【春機】

しゅん‐きゅう【春宮】🔗⭐🔉

しゅん‐きゅう【春宮】

①皇太子。東宮。はるのみや。

②春の神の宮殿。

しゅん‐きょう【春興】🔗⭐🔉

しゅん‐きょう【春興】

①春の興趣。

②俳諧で、新年の会席で詠まれた三物みつものや発句。→歳旦2。

⇒しゅんきょう‐ちょう【春興帖】

しゅんのうでん【春鶯囀】‥アウ‥🔗⭐🔉

しゅんのうでん【春鶯囀】‥アウ‥

(囀は、さえずる意)雅楽の唐楽、壱越調いちこつちょうの大曲。8部から成る華麗な曲。管弦では颯踏さっとうと入破じゅはの2部だけが奏される。四または六人舞。舞人は襲かさね装束に特異の甲を用いる。梅花春鶯囀。天長宝寿楽。天寿楽。

春鶯囀

しゅんぼう‐いっそく【春茅一束】‥バウ‥🔗⭐🔉

しゅんぼう‐いっそく【春茅一束】‥バウ‥

(謎語画題)松・蝋梅・水仙を描くもの。

とう‐ぐう【東宮・春宮】🔗⭐🔉

とう‐ぐう【東宮・春宮】

(東方は春に配し、万物生成の意を含み、また、易で東を震とし、震は長男であり、かつ昔はその宮殿が皇居の東にあったからいう)

①皇太子の宮殿。

②皇太子の称。はるのみや。

⇒とうぐう‐がくし【東宮学士】

⇒とうぐう‐ごしょ【東宮御所】

⇒とうぐう‐しょく【東宮職】

⇒とうぐう‐だいぶ【東宮大夫】

⇒とうぐう‐たてわき【東宮帯刀】

⇒とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】

⇒とうぐう‐の‐にょうご【東宮女御】

⇒とうぐう‐ふ【東宮傅】

⇒とうぐう‐ぼう【春宮坊】

とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】🔗⭐🔉

とうぐう‐の‐だいぶ【春宮大夫】

春宮坊の長官。

⇒とう‐ぐう【東宮・春宮】

とうぐう‐ぼう【春宮坊】‥バウ🔗⭐🔉

とうぐう‐ぼう【春宮坊】‥バウ

①律令制以後明治維新前まで、皇太子に奉仕し、その内政をつかさどった官司。職員に大夫だいぶ・亮すけ・大少進じょう・大少属さかんなどがあった。

②皇太子の事務をつかさどった役所。1869年(明治2)に設け、72年廃止。のち、東宮職となる。

⇒とう‐ぐう【東宮・春宮】

はる【春】🔗⭐🔉

はる‐いちばん【春一番】🔗⭐🔉

はる‐いちばん【春一番】

立春後、はじめて吹く強い南寄りの風。はるいち。〈[季]春〉

▷天気予報では、立春から春分までの間に広い範囲ではじめて吹く、暖かく強い南寄りの風をいう。

はる‐いとなみ【春営み】🔗⭐🔉

はる‐いとなみ【春営み】

春を迎えるための用意をすること。夫木和歌抄18「―にみ山出づなり」

はる‐いのこ【春亥の子】‥ヰ‥🔗⭐🔉

はる‐いのこ【春亥の子】‥ヰ‥

旧暦2月の初亥の日。東日本で、田の神を祭り農耕の予祝をする。→亥の子2

はる‐がすみ【春霞】🔗⭐🔉

はる‐がすみ【春霞】

[一]〔名〕

春の季節に立つかすみ。春靄しゅんあい。〈[季]春〉

[二]〔枕〕

「春日かすが」「立つ」「ゐる」「おほ」などにかかる。

はる‐きょうげん【春狂言】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

はる‐きょうげん【春狂言】‥キヤウ‥

歌舞伎で、新春に上演する狂言。江戸では初期は正月2日、後に15日を初日とし、曾我物を吉例とした。京阪では二の替りといった。初春狂言。

はる‐さむ【春寒】🔗⭐🔉

はる‐さむ【春寒】

立春の後の寒さ。〈[季]春〉

はる‐さめ【春雨】🔗⭐🔉

はる‐さめ【春雨】

①春降る雨。特に若芽の出る頃、静かに降る細かい雨。〈[季]春〉。万葉集17「赤裳の裾の―ににほひひづちて」

②(その形状から名づけた)緑豆りょくとうまたはジャガイモ・サツマイモの澱粉から作った透明・線状の食品。とうめん。

③うた沢・端唄。二上りで、最も流行した曲の一つ。

はるさめものがたり【春雨物語】🔗⭐🔉

はるさめものがたり【春雨物語】

読本よみほん。10巻。上田秋成作。古典的教養を基礎にして、作者の歴史観・芸術観・人生観などを盛った小説。1808〜09年(文化5〜6)成る。

→文献資料[春雨物語]

はる‐さ・る【春さる】🔗⭐🔉

はる‐さ・る【春さる】

〔自四〕

(サルは移動する意)春がくる。春になる。万葉集5「―・ればまづ咲く宿の梅の花」

はる‐ざれ【春ざれ】🔗⭐🔉

はる‐ざれ【春ざれ】

(ハルサレとも。ハルサルの名詞形ハルサリの転)春が来てうららかな景色になること。春色。浮世草子、好色産毛「野山の―眺めにあかぬ身となりて」

はる‐つ‐かた【春つ方】🔗⭐🔉

はる‐つ‐かた【春つ方】

(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」

はる‐なが【春永】🔗⭐🔉

はる‐なが【春永】

①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」

②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」

はる‐なぐさみ【春慰み】🔗⭐🔉

はる‐なぐさみ【春慰み】

正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」

○春に三日の晴れなしはるにみっかのはれなし🔗⭐🔉

○春に三日の晴れなしはるにみっかのはれなし

春は天候が安定せず、晴天が三日も続くことはない。

⇒はる【春】

はる‐にれ【春楡】

ニレ科の落葉高木。北海道・本州北部の山地に自生。高さ30メートル、周囲6メートルに達する。葉は楕円形。3〜4月頃、葉に先だって帯紫淡緑色の小花を密生。花後、扁円形で膜質の翼果を結ぶ。材は器具用。若枝の繊維で縄を作る。にれ。ねり。古名、やにれ。

バルネラビリティー【vulnerability】

⇒ヴァルネラビリティー

はる‐の【春野】

春の季節の野。万葉集1「巨勢こせの―は」

はる‐の‐いろ【春の色】

春らしい様子。春色。〈[季]春〉

はる‐の‐うみ【春の海】

春のおだやかでのどかな海。〈[季]春〉。「―終日ひねもすのたりのたりかな」(蕪村)

はるのうみ【春の海】

箏と尺八の二重奏曲。1929年宮城道雄作曲。翌年の歌御会始うたごかいはじめの勅題に因む。瀬戸内海の船旅の印象を作品化。フランスのルネ=シュメー(Renée Chemet)の編曲で海外にも知られる。

ハル‐ノート【Hull Note】

1941年11月、日米交渉で米国務長官ハルが提示したアメリカ側の対日提案。日本軍の中国・インドシナからの完全な撤退、中華民国国民政府以外の中国における政府・政権の否認などを主張。日本側はアメリカの最後通牒とみなし、太平洋戦争に突入。

はる‐の‐かぎり【春の限り】

春の終り。春のはて。〈[季]春〉。伊勢物語「惜しめども―のけふの日の夕暮にさへなりにけるかな」

はるのきょく【春の曲】

箏曲。古今組こきんぐみの一曲。2世吉沢検校作曲。古今集の春の部の和歌6首を歌詞とする。のちに松阪春栄が手事と替手を補作。

はる‐の‐くれ【春の暮】

①春の終わるころ。晩春。暮春。くれのはる。

②春の日の夕暮れ。〈[季]春〉

はる‐の‐こころ【春の心】

①春を人に見立てていう時の、その心。また、春の季節ののどかな人心。古今和歌集春「―はのどけからまし」。風雅和歌集春「飛鳥井の―は知らねども」

②春情。恋心。人情本、出世娘「たがひの眼もとに秋の浪、―おこれども」

はる‐の‐ころも【春の衣】

①春に着る衣服。はるぎ。

②霞を衣に見立てていう語。

はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ

①春の頃、酒を飲む杯。

②3月上巳じょうしの曲水の宴に、水に浮かべる杯。

はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥

(春、行われたからいう)(→)県召除目あがためしのじもくのこと。↔秋の除目

はる‐の‐しらべ【春の調】

雅楽などにおける春の調子。双調そうじょう。古今和歌集物名「浪の音のけさからことに聞ゆるは―やあらたまるらん」

はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ

ウグイスの異称。五社百首「関越ゆる―や行きやらぬ」

はる‐の‐つき【春の月】

春の、いくぶんぼんやりとして、ほのぼのとした風情の月。〈[季]春〉

はるのつじ‐いせき【原の辻遺跡】‥ヰ‥

長崎県壱岐島の南東部にある弥生時代の大集落遺跡。1991年以来の発掘で多くの遺構・遺物を出土・発見。「魏志倭人伝」の一支いき国の中心と推定されている。

はる‐の‐と【春の戸】

春をとざしこめている戸。聞書集「―あくる鶯の声」

はる‐の‐となり【春の隣】

春に近いことを空間的に隣と表現したもの。晩冬、春の近づくのにいう。古今和歌集雑体「冬ながら―の近ければ」

はる‐の‐とり【春の鳥】

春に鳴く鳥。特に、鶯。〈[季]春〉。源氏物語若菜上「―の、桜一つにとまらぬ心よ」

はる‐の‐なさけ【春の情】

春のおもむき。風雅和歌集春「花の後も―は残りけり」

はる‐の‐ななくさ【春の七草】

正月7日に摘み採って七草粥に入れる若菜。芹せり・薺なずな・御形ごぎょう・蘩蔞はこべ・仏座ほとけのざ・菘すずな・蘿蔔すずしろの7種。↔秋の七草

はる‐の‐にしき【春の錦】

春の時節に、百花が錦を織ったように美しく咲くさま。古今和歌集春「都ぞ―なりける」

はる‐の‐の【春の野】

春ののどかな野原。〈[季]春〉

はる‐の‐ひ【春の日】

春の一日。また、春の太陽。春日。春陽。〈[季]春〉

はるのひ【春の日】

俳諧集。1冊。山本荷兮かけい編。1686年(貞享3)刊。荷兮・野水・越人ら蕉門の連句・発句を集めたもの。格調は平板だが安らか。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[春の日]

はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】

年末に翌年3月払いの約束で借りる米。他に転売して資金を調達するために行われた。世間胸算用4「―を、…毎年のくれに借入の肝煎して」→延米のべごめ

はる‐の‐ほし【春の星】

春の夜空の星。代表的な星座は大熊座・獅子座・蟹座・海蛇座・乙女座・牛飼座など。春星しゅんせい。〈[季]春〉

はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ

春の、水量の多くなった川や湖沼の水。〈[季]春〉

はる‐の‐みなと【春の湊】

春の行き止まるところ。船のゆき泊まる港にたとえていう。春の泊とまり。〈[季]春〉。新古今和歌集春「暮れてゆく―は知らねども」

はる‐の‐みや【春の宮】

(「春宮とうぐう」の訓読)皇太子の称。東宮。

⇒はるのみや‐びと【春の宮人】

はるのみや‐びと【春の宮人】

東宮坊に仕える役人。後拾遺和歌集春「うらやまし―うち群れて」

⇒はる‐の‐みや【春の宮】

はる‐の‐みやま【春の深山】

春のころの深山。歌で多く「春の宮」にかけていう。古今和歌集雑「―の蔭をこひつつ」

はる‐の‐めざめ【春の目覚め】

思春期に達して、性の欲望がきざすこと。

はるのめざめ【春の目ざめ】

(Frühlings Erwachen ドイツ)ウェデキントの戯曲。1906年初演。思春期の少年少女が性的無知のために陥る悲劇を描き、うわべを取り繕う社会の偽善に抗議。表現主義の先駆。

はるのや‐おぼろ【春廼舎朧】

(→)坪内逍遥の別号。

はる‐の‐やま【春の山】

春になって、木の芽がもえ、花が咲き、霞んで見える山。〈[季]春〉

はる‐の‐ゆき【春の雪】

春になって降る雪。大きな雪片の牡丹ぼたん雪になることが多く、淡く消えやすい。春雪しゅんせつ。〈[季]春〉

はる‐の‐よ【春の夜】

春の短い夜。〈[季]春〉

⇒はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】

はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】

春の夜に見るゆめ。短くはかないことのたとえ。後撰和歌集哀傷「―の中にも思ひきや」

⇒はる‐の‐よ【春の夜】

ハルハ【喀爾喀・Khalkha】

明代の韃靼だったん部、すなわち東モンゴル族の一部。清の康 こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。

ハルバースタム【David Halberstam】

米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)

はる‐ばしょ【春場所】

大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。

バルバドス【Barbados】

カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕

「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。

はる‐はやて【春疾風】

春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉

バルパライソ【Valparaíso】

チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。

はる‐ばる【遥遥】

〔副〕

距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」

バルバロイ【barbaroi ギリシア】

古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス

はるび【腹帯】

(ハラオビの約転)

①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。

②長持につける白布の緒。

はる‐び【春日】

(古くはハルヒ)

[一]〔名〕

春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」

[二]〔枕〕

(→)「はるびを」に同じ。

⇒はるび‐の【春日の】

⇒はるび‐を【春日を】

はる‐ひかげ【春日影】

春の日の光。〈[季]春〉

バルビゾン‐は【バルビゾン派】

19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派

バルビタール【barbital】

ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。

バルビツール‐さん【バルビツール酸】

(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール

はるび‐の【春日の】

〔枕〕

「かすが(春日)」にかかる。

⇒はる‐び【春日】

バルビュス【Henri Barbusse】

フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)

はるび‐を【春日を】

〔枕〕

(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」

⇒はる‐び【春日】

ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】

(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。

バルブ【bulb】

①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。

②電球。閃光電球。

③鱗茎。球根。

バルブ【valve】

①(→)弁(瓣)3に同じ。

②(→)真空管に同じ。

パルプ【pulp】

木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。

バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】

イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)

こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。

ハルバースタム【David Halberstam】

米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)

はる‐ばしょ【春場所】

大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。

バルバドス【Barbados】

カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕

「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。

はる‐はやて【春疾風】

春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉

バルパライソ【Valparaíso】

チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。

はる‐ばる【遥遥】

〔副〕

距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」

バルバロイ【barbaroi ギリシア】

古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス

はるび【腹帯】

(ハラオビの約転)

①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。

②長持につける白布の緒。

はる‐び【春日】

(古くはハルヒ)

[一]〔名〕

春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」

[二]〔枕〕

(→)「はるびを」に同じ。

⇒はるび‐の【春日の】

⇒はるび‐を【春日を】

はる‐ひかげ【春日影】

春の日の光。〈[季]春〉

バルビゾン‐は【バルビゾン派】

19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派

バルビタール【barbital】

ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。

バルビツール‐さん【バルビツール酸】

(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール

はるび‐の【春日の】

〔枕〕

「かすが(春日)」にかかる。

⇒はる‐び【春日】

バルビュス【Henri Barbusse】

フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)

はるび‐を【春日を】

〔枕〕

(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」

⇒はる‐び【春日】

ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】

(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。

バルブ【bulb】

①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。

②電球。閃光電球。

③鱗茎。球根。

バルブ【valve】

①(→)弁(瓣)3に同じ。

②(→)真空管に同じ。

パルプ【pulp】

木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。

バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】

イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)

こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。

ハルバースタム【David Halberstam】

米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)

はる‐ばしょ【春場所】

大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。

バルバドス【Barbados】

カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕

「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。

はる‐はやて【春疾風】

春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉

バルパライソ【Valparaíso】

チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。

はる‐ばる【遥遥】

〔副〕

距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」

バルバロイ【barbaroi ギリシア】

古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス

はるび【腹帯】

(ハラオビの約転)

①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。

②長持につける白布の緒。

はる‐び【春日】

(古くはハルヒ)

[一]〔名〕

春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」

[二]〔枕〕

(→)「はるびを」に同じ。

⇒はるび‐の【春日の】

⇒はるび‐を【春日を】

はる‐ひかげ【春日影】

春の日の光。〈[季]春〉

バルビゾン‐は【バルビゾン派】

19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派

バルビタール【barbital】

ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。

バルビツール‐さん【バルビツール酸】

(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール

はるび‐の【春日の】

〔枕〕

「かすが(春日)」にかかる。

⇒はる‐び【春日】

バルビュス【Henri Barbusse】

フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)

はるび‐を【春日を】

〔枕〕

(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」

⇒はる‐び【春日】

ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】

(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。

バルブ【bulb】

①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。

②電球。閃光電球。

③鱗茎。球根。

バルブ【valve】

①(→)弁(瓣)3に同じ。

②(→)真空管に同じ。

パルプ【pulp】

木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。

バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】

イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)

こうき帝の時に服属。今のモンゴル国の主要構成民族。

ハルバースタム【David Halberstam】

米国のジャーナリスト・作家。初期ベトナム戦争の報道で有名となる。ケネディ政権に集まったエリートの群像を描く「ベスト&ブライテスト」のほか、作品多数。(1934〜2007)

はる‐ばしょ【春場所】

大相撲の本場所の一つ。もと正月に興行したものをいったが、現在は3月の大阪場所をいい、正月のは初場所という。

バルバドス【Barbados】

カリブ海、小アンティル諸島の東端にある共和国。1966年イギリスから独立。住民の大半はアフリカ系。面積430平方キロメートル。人口27万2千(2004)。首都ブリッジタウン。→中央アメリカ(図)

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕

「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。

はる‐はやて【春疾風】

春の季節に特有の強風・烈風。〈[季]春〉

バルパライソ【Valparaíso】

チリ中部にある港湾都市で、首都サンチアゴの外港。同国の対外貿易の中心で、工業・漁業も盛ん。人口28万5千(2002)。

はる‐ばる【遥遥】

〔副〕

距離や時間が非常に隔たっているさま。また、物事がひどくかけはなれているさま。はろばろ。太平記24「―世隔つて」。「―海を越えて」

バルバロイ【barbaroi ギリシア】

古代ギリシア人が異民族をさげすんで呼んだ称。↔ヘレネス

はるび【腹帯】

(ハラオビの約転)

①鞍を固定するため、馬の腹をくくる帯。布または苧縄おなわを用いる。平家物語2「馬の―をかため、甲かぶとの緒をしめ」→大和鞍(図)→唐鞍(図)。

②長持につける白布の緒。

はる‐び【春日】

(古くはハルヒ)

[一]〔名〕

春の日。多くは日の長いことにいう。永日。〈[季]春〉。万葉集5「霞立つ長き―をかざせれど」

[二]〔枕〕

(→)「はるびを」に同じ。

⇒はるび‐の【春日の】

⇒はるび‐を【春日を】

はる‐ひかげ【春日影】

春の日の光。〈[季]春〉

バルビゾン‐は【バルビゾン派】

19世紀の中頃、パリの南東方、フォンテーヌブローのバルビゾン(Barbizon)村に住んだ風景画家の一派。ミレー・コロー・テオドール=ルソーなど。→フォンテーヌブロー派

バルビタール【barbital】

ジエチル‐バルビツール酸。無臭の白色結晶。催眠剤・鎮静剤。その誘導体として多くの催眠剤が知られる。

バルビツール‐さん【バルビツール酸】

(barbituric acid)マロン酸と尿素の結合した化合物。フェノバルビツール酸など多くの誘導体が催眠剤などに用いられる。→バルビタール

はるび‐の【春日の】

〔枕〕

「かすが(春日)」にかかる。

⇒はる‐び【春日】

バルビュス【Henri Barbusse】

フランスの作家。人民戦線の首唱者。自然主義的小説「地獄」、反戦文学「砲火」で注目され、のち「クラルテ」を書き、また終生平和のために闘い、週刊誌「モンド」を発刊。(1873〜1935)

はるび‐を【春日を】

〔枕〕

(春の日がかすむところから)「かすが」にかかる。「春日」を「かすが」と訓ずるのはこれにもとづくという。万葉集3「―春日かすがの山の高座たかくらの三笠の山に」

⇒はる‐び【春日】

ハルビン【哈爾浜・哈爾賓】

(Ha'erbin)中国黒竜江省の省都。松花江の南岸に沿う東北地区北部の中心都市で、交通・商工業の要衝。人口348万2千(2000)。

バルブ【bulb】

①カメラで、シャッター‐ボタンを押している間は開き、離すと閉じるシャッター操作。

②電球。閃光電球。

③鱗茎。球根。

バルブ【valve】

①(→)弁(瓣)3に同じ。

②(→)真空管に同じ。

パルプ【pulp】

木材やその他の植物を化学的あるいは機械的に処理してセルロース繊維をなるべく純粋に取り出したもの。紙・レーヨン・セロファンなどの主原料。製法から化学パルプ・砕木パルプなど、用途から製紙用パルプ・溶解用パルプなどに分かれる。

バルフォア【Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour】

イギリスの政治家。1902〜05年首相。第一次大戦中の17年、外相としてユダヤ人のパレスチナ復帰支持を約した「バルフォア宣言」を発表。(1848〜1930)

はる‐の‐いろ【春の色】🔗⭐🔉

はる‐の‐いろ【春の色】

春らしい様子。春色。〈[季]春〉

はる‐の‐うみ【春の海】🔗⭐🔉

はる‐の‐うみ【春の海】

春のおだやかでのどかな海。〈[季]春〉。「―終日ひねもすのたりのたりかな」(蕪村)

はるのうみ【春の海】(作品名)🔗⭐🔉

はるのうみ【春の海】

箏と尺八の二重奏曲。1929年宮城道雄作曲。翌年の歌御会始うたごかいはじめの勅題に因む。瀬戸内海の船旅の印象を作品化。フランスのルネ=シュメー(Renée Chemet)の編曲で海外にも知られる。

はる‐の‐かぎり【春の限り】🔗⭐🔉

はる‐の‐かぎり【春の限り】

春の終り。春のはて。〈[季]春〉。伊勢物語「惜しめども―のけふの日の夕暮にさへなりにけるかな」

はるのきょく【春の曲】🔗⭐🔉

はるのきょく【春の曲】

箏曲。古今組こきんぐみの一曲。2世吉沢検校作曲。古今集の春の部の和歌6首を歌詞とする。のちに松阪春栄が手事と替手を補作。

はる‐の‐くれ【春の暮】🔗⭐🔉

はる‐の‐くれ【春の暮】

①春の終わるころ。晩春。暮春。くれのはる。

②春の日の夕暮れ。〈[季]春〉

はる‐の‐こころ【春の心】🔗⭐🔉

はる‐の‐こころ【春の心】

①春を人に見立てていう時の、その心。また、春の季節ののどかな人心。古今和歌集春「―はのどけからまし」。風雅和歌集春「飛鳥井の―は知らねども」

②春情。恋心。人情本、出世娘「たがひの眼もとに秋の浪、―おこれども」

はる‐の‐ころも【春の衣】🔗⭐🔉

はる‐の‐ころも【春の衣】

①春に着る衣服。はるぎ。

②霞を衣に見立てていう語。

はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ🔗⭐🔉

はる‐の‐さかずき【春の杯】‥サカヅキ

①春の頃、酒を飲む杯。

②3月上巳じょうしの曲水の宴に、水に浮かべる杯。

はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥🔗⭐🔉

はる‐の‐じもく【春の除目】‥ヂ‥

(春、行われたからいう)(→)県召除目あがためしのじもくのこと。↔秋の除目

はる‐の‐しらべ【春の調】🔗⭐🔉

はる‐の‐しらべ【春の調】

雅楽などにおける春の調子。双調そうじょう。古今和歌集物名「浪の音のけさからことに聞ゆるは―やあらたまるらん」

はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

はる‐の‐つかい【春の使】‥ツカヒ

ウグイスの異称。五社百首「関越ゆる―や行きやらぬ」

はる‐の‐つき【春の月】🔗⭐🔉

はる‐の‐つき【春の月】

春の、いくぶんぼんやりとして、ほのぼのとした風情の月。〈[季]春〉

はる‐の‐と【春の戸】🔗⭐🔉

はる‐の‐と【春の戸】

春をとざしこめている戸。聞書集「―あくる鶯の声」

はる‐の‐となり【春の隣】🔗⭐🔉

はる‐の‐となり【春の隣】

春に近いことを空間的に隣と表現したもの。晩冬、春の近づくのにいう。古今和歌集雑体「冬ながら―の近ければ」

はる‐の‐とり【春の鳥】🔗⭐🔉

はる‐の‐とり【春の鳥】

春に鳴く鳥。特に、鶯。〈[季]春〉。源氏物語若菜上「―の、桜一つにとまらぬ心よ」

はる‐の‐なさけ【春の情】🔗⭐🔉

はる‐の‐なさけ【春の情】

春のおもむき。風雅和歌集春「花の後も―は残りけり」

はる‐の‐ななくさ【春の七草】🔗⭐🔉

はる‐の‐ななくさ【春の七草】

正月7日に摘み採って七草粥に入れる若菜。芹せり・薺なずな・御形ごぎょう・蘩蔞はこべ・仏座ほとけのざ・菘すずな・蘿蔔すずしろの7種。↔秋の七草

はる‐の‐にしき【春の錦】🔗⭐🔉

はる‐の‐にしき【春の錦】

春の時節に、百花が錦を織ったように美しく咲くさま。古今和歌集春「都ぞ―なりける」

はる‐の‐の【春の野】🔗⭐🔉

はる‐の‐の【春の野】

春ののどかな野原。〈[季]春〉

はる‐の‐ひ【春の日】🔗⭐🔉

はる‐の‐ひ【春の日】

春の一日。また、春の太陽。春日。春陽。〈[季]春〉

はるのひ【春の日】(作品名)🔗⭐🔉

はるのひ【春の日】

俳諧集。1冊。山本荷兮かけい編。1686年(貞享3)刊。荷兮・野水・越人ら蕉門の連句・発句を集めたもの。格調は平板だが安らか。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[春の日]

はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】🔗⭐🔉

はるのべ‐の‐こめ【春延べの米】

年末に翌年3月払いの約束で借りる米。他に転売して資金を調達するために行われた。世間胸算用4「―を、…毎年のくれに借入の肝煎して」→延米のべごめ

はる‐の‐ほし【春の星】🔗⭐🔉

はる‐の‐ほし【春の星】

春の夜空の星。代表的な星座は大熊座・獅子座・蟹座・海蛇座・乙女座・牛飼座など。春星しゅんせい。〈[季]春〉

はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ🔗⭐🔉

はる‐の‐みず【春の水】‥ミヅ

春の、水量の多くなった川や湖沼の水。〈[季]春〉

はる‐の‐みなと【春の湊】🔗⭐🔉

はる‐の‐みなと【春の湊】

春の行き止まるところ。船のゆき泊まる港にたとえていう。春の泊とまり。〈[季]春〉。新古今和歌集春「暮れてゆく―は知らねども」

はる‐の‐みや【春の宮】🔗⭐🔉

はる‐の‐みや【春の宮】

(「春宮とうぐう」の訓読)皇太子の称。東宮。

⇒はるのみや‐びと【春の宮人】

はるのみや‐びと【春の宮人】🔗⭐🔉

はるのみや‐びと【春の宮人】

東宮坊に仕える役人。後拾遺和歌集春「うらやまし―うち群れて」

⇒はる‐の‐みや【春の宮】

はる‐の‐みやま【春の深山】🔗⭐🔉

はる‐の‐みやま【春の深山】

春のころの深山。歌で多く「春の宮」にかけていう。古今和歌集雑「―の蔭をこひつつ」

はる‐の‐めざめ【春の目覚め】🔗⭐🔉

はる‐の‐めざめ【春の目覚め】

思春期に達して、性の欲望がきざすこと。

はるのめざめ【春の目ざめ】🔗⭐🔉

はるのめざめ【春の目ざめ】

(Frühlings Erwachen ドイツ)ウェデキントの戯曲。1906年初演。思春期の少年少女が性的無知のために陥る悲劇を描き、うわべを取り繕う社会の偽善に抗議。表現主義の先駆。

はる‐の‐やま【春の山】🔗⭐🔉

はる‐の‐やま【春の山】

春になって、木の芽がもえ、花が咲き、霞んで見える山。〈[季]春〉

はる‐の‐ゆき【春の雪】🔗⭐🔉

はる‐の‐ゆき【春の雪】

春になって降る雪。大きな雪片の牡丹ぼたん雪になることが多く、淡く消えやすい。春雪しゅんせつ。〈[季]春〉

はる‐の‐よ【春の夜】🔗⭐🔉

はる‐の‐よ【春の夜】

春の短い夜。〈[季]春〉

⇒はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】

はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】🔗⭐🔉

はるのよ‐の‐ゆめ【春の夜の夢】

春の夜に見るゆめ。短くはかないことのたとえ。後撰和歌集哀傷「―の中にも思ひきや」

⇒はる‐の‐よ【春の夜】

はるはな‐の【春花の】🔗⭐🔉

はるはな‐の【春花の】

〔枕〕

「たふとからむ」「うつろひ」「にほひさかえて」「うらぐはし」にかかる。

はる‐まき【春巻】🔗⭐🔉

はる‐まき【春巻】

小麦粉で作った薄い皮で具を包み、揚げた中国料理の点心。

はる‐め・く【春めく】🔗⭐🔉

はる‐め・く【春めく】

〔自五〕

春の気候らしくなる。春らしい気配になる。〈[季]春〉。拾遺和歌集雑秋「霜がれの野原のけぶり―・きにけり」

はる‐やすみ【春休み】🔗⭐🔉

はる‐やすみ【春休み】

学校の春の休暇。学年末から4月の始業日までのあいだ。

みこ‐の‐みや【東宮・春宮】🔗⭐🔉

みこ‐の‐みや【東宮・春宮】

皇太子。とうぐう。持統紀「―大傅おおきかしずきとす」

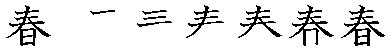

[漢]春🔗⭐🔉

春 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕

〔音〕シュン(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。

②若く元気な年ごろ。「青春」

③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」

[解字]

もと[

〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕

〔音〕シュン(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。

②若く元気な年ごろ。「青春」

③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」

[解字]

もと[ ]と書く。形声。音符「

]と書く。形声。音符「 」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[

」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[ ]は異体字。

[下ツキ

回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春

[難読]

春日かすが

]は異体字。

[下ツキ

回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春

[難読]

春日かすが

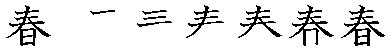

筆順

筆順

〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕

〔音〕シュン(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。

②若く元気な年ごろ。「青春」

③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」

[解字]

もと[

〔日(曰)部5画/9画/教育/2953・3D55〕

〔音〕シュン(呉)(漢)

〔訓〕はる

[意味]

①四季の一つ。はる。「春分・春夏秋冬・早春・立春」▶立春から立夏まで、すなわち陰暦では一月から三月までをいい、したがって正月を「初春」「新春」という。

②若く元気な年ごろ。「青春」

③男女のたがいに慕いあうここち。男女間の愛欲。「思春期・春情・春画」

[解字]

もと[ ]と書く。形声。音符「

]と書く。形声。音符「 」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[

」(=大地に陽気が満ちて草木が芽生える)+「日」。草木ののびて行く季節の意。[ ]は異体字。

[下ツキ

回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春

[難読]

春日かすが

]は異体字。

[下ツキ

回春・賀春・季春・宜春・去春・迎春・思春期・頌春・初春・新春・青春・惜春・浅春・早春・売春・晩春・暮春・明春・孟春・陽春・来春・立春

[難読]

春日かすが

広辞苑に「春」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む

部4画〕

部4画〕