複数辞典一括検索+![]()

![]()

○沢庵のおもしに茶袋たくあんのおもしにちゃぶくろ🔗⭐🔉

○沢庵のおもしに茶袋たくあんのおもしにちゃぶくろ

少しも効果のないことのたとえ。

⇒たくあん【沢庵】

たく‐い【卓衣】

(タクエとも。殊勝の衣の意)袈裟けさ。

たく‐い【卓異】

他よりすぐれて異なること。傑出して異彩を放つこと。

たく‐い【卓偉】‥ヰ

他よりぬきん出てえらいこと。

たぐい【類・比】タグヒ

①たぐうこと。相ならぶもの。同等なもの。万葉集4「大夫ますらおもかく恋ひけるを幼婦たわやめの恋ふるこころに―あらめやも」。「―まれな人」

②つり合い。対つい。孝徳紀「山川に鴛鴦おし二つ居て―よく偶たぐへる妹を」

③兄弟・姉妹。源氏物語葵「―おはせぬをだにさうざうしく思しつるに」

④仲間。源氏物語若紫「同じさまにものし給ふなるを、―になさせ給へ」

⑤同じ種類。類るい。例。源氏物語若紫「人々まじなひわづらひしを、やがてとどむる―あまた侍りき」。「この―の品」

⇒たぐい・する【類する】

⇒たぐい‐な・い【類ない】

だく‐い【諾唯】‥ヰ

他人の言葉に対するうけこたえ。あいさつ。返答。

だく‐い【諾意】

承諾の意思。

たぐい・する【類する】タグヒ‥

〔自サ変〕

相当する。匹敵する。

⇒たぐい【類・比】

たく‐いつ【択一】

二つ以上のものの中から一つをえらぶこと。「二者―」

たく‐いつ【卓逸】

他よりぬきんでていること。卓越。

たぐい‐な・い【類ない】タグヒ‥

〔形〕[文]たぐひな・し(ク)

並ぶものがない。くらべるものがない。源氏物語若紫「世語りに人や伝へん―・くうき身を覚めぬ夢になしても」。「―・い美しさ」

⇒たぐい【類・比】

たぐ・う【比ふ・類ふ】タグフ

[一]〔自四〕

①そいならぶ。ならぶ。万葉集15「沖になづさふ鴨すらもつまと―・ひて」

②つれだつ。ともなう。源氏物語澪標「限りある道にては―・ひきこえ給はずなりにしを」。平家物語9「松の雪だに消えやらで、…嵐に―・ふ折々は梅花とも又疑はる」

③似合う。適合する。源氏物語若菜上「いかに―・ひたる御あはひならん」

[二]〔他下二〕

⇒たぐえる(下一)

たく‐え【卓衣】

⇒たくい

たく‐えつ【卓越】‥ヱツ

他よりぬきん出てすぐれていること。はるかにひいでていること。卓抜。「―した技能」

⇒たくえつ‐ふう【卓越風】

たくえつ‐ふう【卓越風】‥ヱツ‥

ある期間(季節・年)を通じて、一地方で吹く回数の最も多い風向の風。通常ウィンド‐ローズによって求められる。主風。常風。

⇒たく‐えつ【卓越】

たぐ・える【比える・類える】タグヘル

〔他下一〕[文]たぐ・ふ(下二)

①そわせる。ならばせる。古今和歌集春「花の香を風のたよりに―・へてぞうぐひすさそふしるべにはやる」

②ともなわせる。あわせる。方丈記「松の響きに秋風楽を―・へ」

③ならう。まねる。謡曲、白楽天「鳥類・畜類の人に―・へて歌を詠む」

④ひき比べる。比較する。天草本平家物語「尼公古い事どもを引き出いてそれに―・へ」

だく‐お【濁汚】‥ヲ

にごりけがれること。汚濁。

だく‐おん【濁音】

五十音図のガ行・ザ行・ダ行・バ行の各音節。その子音は声帯の振動を伴う。東海道中膝栗毛2「おほおぞどりと―によませて」↔清音。

⇒だくおん‐ぷ【濁音符】

だくおん‐ぷ【濁音符】

清音の仮名の右肩に付けて、それが濁音に発音されることを示す「゛」符。古くは「..」「....」「…」等の符号があり、漢字の右下・右上に声点を兼ねて付けられた。濁点。

⇒だく‐おん【濁音】

たく‐がん【卓眼】

卓越した眼力。すぐれたものの見方。

たく‐き【託寄】

たのむこと。ゆだねること。

たく‐けい【磔刑】

⇒たっけい

たく‐げん【託言】

①かこつけて言うことば。口実。

②ことづて。伝言。

たく‐こ【託孤】

[論語泰伯「以て六尺の孤を託す可し」]自分の死後の幼君の訓育・補佐を託すこと。また、先君の意を受けて幼君をもりたて国政をとり治める臣。「―寄命」

た‐くさ【手草】

竹や木の葉をたばねて、歌舞するとき手に取るもの。古事記上「小竹葉ささばを―に結ゆひて」

た‐ぐさ【田草】

田の中に生える雑草。たのくさ。万代和歌集雑「―ひく岡の卯の花」

⇒たぐさ‐づき【田草月】

⇒たぐさ‐とり【田草取り】

たくさい

際限。果て。日葡辞書「タクサイモナウワヅラ(煩)ウ」

たく‐さい【侘傺】

(タテイの慣用読み)おちぶれること。窮乏。失意。〈伊呂波字類抄〉

たく‐さい【卓才】

すぐれた才能。また、その人。

たく‐さつ【磔殺】

磔はりつけにして殺すこと。

たぐさ‐づき【田草月】

陰暦5月の異称。

⇒た‐ぐさ【田草】

たぐさ‐とり【田草取り】

田の雑草を取り除くこと。通例、田植えの1〜2週間後から、一番草ぐさ、二番草、三番草と3回行なった。たのくさとり。〈[季]夏〉

⇒た‐ぐさ【田草】

たくさり【田鎖】

姓氏の一つ。

⇒たくさり‐こうき【田鎖綱紀】

たくさり‐こうき【田鎖綱紀】‥カウ‥

日本語速記術の創始者。南部藩士の子。欧米の速記術、特にグラハム式を研究し、1882年(明治15)創案宣言を発表。著「日本傍聴筆記法」「新式速記術」など。(1854〜1938)

⇒たくさり【田鎖】

たく‐さん【沢山】

①数量の多いこと。平家物語8「宿々に十石づつの米をおかる。―なるによつて、施行せぎょうにひきけるとぞ聞えし」

②十分なさま。また、飽き足りてそれ以上を望まないさま。「お説教はもう―だ」

③必要以上に多いさま。また、(その結果)ぞんざいに扱うさま。粗末。浮世草子、日本新永代蔵「藁一すぢにても―にすべき事にあらず」。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「悪い人でも親は親、―さうに思つたのが今では悔しい」

④(名詞に付けて)多いさま。また、多過ぎるさま。「盛り―」「子―」

たく‐し【卓子】

つくえ。テーブル。食卓。卓。

たく‐し【拓士】

もと開拓移民として中国東北部(旧満州)に渡った者の称。

たく‐し【度支】

①中国の官制。魏・晋以後、度支尚書が置かれ、唐では戸部の一部局となったが、中期以後は度支使が置かれ、全国の財政をつかさどった。

②主計寮の唐名。

たく‐じ【卓爾】

すぐれたさま。傑出したさま。

たくし‐あ・げる

〔他下一〕[文]たくしあ・ぐ(下二)

袖そでや裾すそなどを手でまくり上げる。

タクシー【taxi】

街中などで求めに応じて目的地まで客を乗せ、所定の料金を取る営業用自動車。「―を拾う」

⇒タクシー‐メーター【taximeter】

タクシーム【taqsīm アラビア】

〔音〕マカームの特徴を提示する即興的な導入の音楽。

タクシー‐メーター【taximeter】

タクシーに備えた運賃自動表示器。運転距離・所要時間に応じて料金額が表示される。

⇒タクシー【taxi】

たくし‐か・く

〔自下二〕

つづけざまにしゃべる。まくしたてる。浄瑠璃、冥途飛脚「近日一座致したいと―・くれば」

たく‐しき【卓識】

すぐれた見識。卓見。

たくし‐こ・む

〔他五〕

①たぐって自分の手もとに入れる。転じて、自分の腹に入れる。滑稽本、妙竹林話七偏人「焼芋を三十八ほんと―・んだら胸が焼けて」

②着物のすそをはしょって帯の下に挟み込む。また、シャツなどのすそをズボンやスカートの中に入れ込む。

たくじ‐しょ【託児所】

乳幼児をあずかり、保護者が安心して業務につけるようにすると共に、幼児の保育にあたる社会的施設。→保育所

たく‐しゃ【沢瀉】

①オモダカの漢名。

②サジオモダカの根茎の生薬名。漢方で利水剤とする。〈日葡辞書〉

だく‐しゅ【濁酒】

日本酒の一種。発酵後、醪もろみをしぼらないもの。麹こうじや米がまじって白濁している。にごりざけ。どぶろく。しろうま。↔清酒

たく‐しゅつ【択出】

えらび出すこと。よりぬくこと。

たく‐しゅつ【卓出】

他よりすぐれてぬきん出ていること。傑出。

たく‐しょ【謫所】

配流はいるされている所。配所。

たく‐しょう【托生・託生】‥シヤウ

他のものにたよって生きながらえること。「一蓮―」

たく‐しょう【擢賞】‥シヤウ

多くの中からより出して賞すること。

たく‐じょう【卓上】‥ジヤウ

机の上。食卓の上。テーブルの上。「―計算機」

⇒たくじょう‐えんぜつ【卓上演説】

⇒たくじょう‐せんばん【卓上旋盤】

たくじょう‐えんぜつ【卓上演説】‥ジヤウ‥

(→)テーブル‐スピーチに同じ。

⇒たく‐じょう【卓上】

たくじょう‐せんばん【卓上旋盤】‥ジヤウ‥

卓上に据え付け、小物の工作に適する小型の旋盤。ベンチレース。

⇒たく‐じょう【卓上】

たくじょう‐ち【卓状地】‥ジヤウ‥

①水平な堅い岩層から成る平坦な台地。周りは急崖。

②楯状地の周辺で、基盤岩の上にそれよりも若い地層が水平に堆積している平坦な台地。

たく‐しょく【沢色】

いろつや。色沢。光沢。

たく‐しょく【拓殖・拓植】

開拓と植民。未開の地に移住し開拓すること。

⇒たくしょく‐だいがく【拓殖大学】

たくしょく‐だいがく【拓殖大学】

私立大学の一つ。1900年(明治33)アジアで働く人材の養成を目的として創立された台湾協会学校が前身。東洋協会専門学校などを経て18年(大正7)拓殖大学と改称。49年新制の紅陵大学に移行、52年現校名。本部は東京都文京区。

⇒たく‐しょく【拓殖・拓植】

た‐くじり【手抉】

丸めた土の真ん中を指先でくじりくぼめて作った土器。神供を盛るもの。〈神武紀訓注〉

たく‐しん【宅診】

医師が、自家で患者の診察をすること。↔往診

たく‐しん【托身】

〔宗〕(→)受肉に同じ。

たく‐す【托子】

茶托。〈文明本節用集〉

たく・す【磔す】

〔他サ変〕

磔刑に処する。はりつけにする。

たく・す【謫す】

〔他サ変〕

罪によってながす。左遷する。史記抄「李白―・せられた所ぞ」

だく‐すい【濁水】

にごった水。にごり水。

たく‐ずの【 綱】‥ヅノ

楮こうぞの繊維で作ったつな。たくなわ。出雲風土記「千尋の―持ちて百結びに結び」

⇒たくずの‐の【

綱】‥ヅノ

楮こうぞの繊維で作ったつな。たくなわ。出雲風土記「千尋の―持ちて百結びに結び」

⇒たくずの‐の【 綱の】

たくずの‐の【

綱の】

たくずの‐の【 綱の】‥ヅノ‥

〔枕〕

「しら(白)」「しろ(白)」「しらぎ(新羅)」などにかかる。古事記上「―白き腕ただむき」

⇒たく‐ずの【

綱の】‥ヅノ‥

〔枕〕

「しら(白)」「しろ(白)」「しらぎ(新羅)」などにかかる。古事記上「―白き腕ただむき」

⇒たく‐ずの【 綱】

たく・する【託する・托する】

〔他サ変〕[文]託す(サ変)

①たのむ。あずける。ことづける。「友人に―・して届ける」「後事こうじを―・す」「望みを―・す」

②かこつける。ことよせる。口実にする。「花に―・した一首」

だく・する【諾する】

〔他サ変〕[文]諾す(サ変)

承諾する。承知する。うべなう。

だく‐せ【濁世】

⇒じょくせ

たく‐せい【柝声】

拍子木の声。撃柝げきたくの声。

だく‐せい【濁世】

⇒じょくせ

だく‐せい【濁声】

にごった声。だみごえ。

だくせい‐けいやく【諾成契約】

目的物の交付を必要とせず、当事者の合意だけで成立する契約。↔要物契約

たく‐せつ【卓説】

すぐれた説。「名論―」

たく‐ぜつ【卓絶】

すぐれていて他にくらべるものがないこと。「―した手腕」

たく‐せん【託宣】

神が人にのりうつり、または夢などにあらわれて、その意思を告げ知らせること。神に祈って受けたおつげ。神託。→御託宣

たく‐せん【謫仙】

①仙界から人間界へ追いおとされた仙人。

②大詩人の美称。詩仙。謫仙人。

たく‐せん【謫遷】

罪により官職をおとして遠い地へ追いやること。

たく‐ぜん【卓然】

高くぬけ出ているさま。きわだってすぐれているさま。卓爾たくじ。「―として他を圧する」

たく‐そう【宅送】

家まで荷物を送ること。

たく‐そう【託送】

人にたのんで物を送ること。ことづけて送ること。「土産を―する」

⇒たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

旅客運送に付随し、航空運送事業者などが、旅客から引渡しを受けてその保管の下に運送する手荷物。→チッキ

⇒たく‐そう【託送】

たく‐だ【槖駝】

(「槖」は袋の意)

①ラクダの異称。

②[柳宗元、種樹郭槖駝伝](背にこぶのある植木屋郭が「槖駝」と名乗ったことから)植木屋の異名。槖駝師。

だく‐だく

①汗・血などが盛んに流れ出るさま。「汗―」

②動悸どうきがしておちつかないさま。どきどき。狂言、内沙汰「わが家ながら胸が―する」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「おなかのつかへ―と胸に躍るをさすりさげ」

③馬が疾走するさま。〈日葡辞書〉

だく‐だく【諾諾】

「はいはい」と言って人の言う通りに従うこと。「唯々いい―」

たく‐ち【宅地】

①家屋の敷地。家屋の建築用に供せられる土地。屋敷。

②地目ちもくの一種。建造物の敷地として登録または登記された土地。

⇒たくち‐ぞうせい【宅地造成】

⇒たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】

⇒たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】

たく‐ち【拓地】

土地をきりひらくこと。開墾。開拓。

たぐち【田口】

姓氏の一つ。

⇒たぐち‐うきち【田口卯吉】

たぐち‐うきち【田口卯吉】

経済学者・文明史家。号は鼎軒。江戸生れ。1879年(明治12)「東京経済雑誌」を創刊、自由主義経済学の唱道、民権の鼓吹に努め、実業界でも活躍。94年衆議院議員。著「日本開化小史」「支那開化小史」など。また、雑誌「史海」のほか「国史大系」「群書類従」などを編集刊行。(1855〜1905)

→資料:『日本開化小史』

⇒たぐち【田口】

たくち‐ぞうせい【宅地造成】‥ザウ‥

農地や山林などを宅地として使うため、土地の形質を変更すること。

⇒たく‐ち【宅地】

たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】‥ゲフ

宅地建物取引業法の規定により免許を受けて、宅地・建物の売買・交換・賃貸借などの仲介をする業務。

⇒たく‐ち【宅地】

たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】‥クワ‥

市街化区域内の農地に対して、宅地並みの評価額によって固定資産税を課すこと。

⇒たく‐ち【宅地】

た‐ぐつ【田沓】

猪の皮を綴じ合わせて作った沓。田仕事の際に用いた。猪いの沓。

だく‐つき

動悸どうきがすること。狂言、山立聟「まづ胸の―を鎮めて申上げませう」

だく‐つ・く

〔自四〕

動悸がする。どきどきする。だくめく。浄瑠璃、本朝廿四孝「唐織早くと勧められ、―・く胸も押し鎮め」

タクティックス【tactics】

戦術。術策。

だく‐てん【濁点】

(→)濁音符だくおんぷに同じ。

タクト【Takt ドイツ】

〔音〕

①拍。小節。また、拍子。拍節。

②(Taktstock ドイツ)日本で、指揮棒。また、指揮。「―を振る」「―をとる」

ダクト【duct】

建物内で、空気調節・換気のために空気を通す管路。また、一般に流体の輸送、地下の送電線・電話線などの収容に用いる管路。導管。

たくな・む【巧む】

〔他四〕

たくらむ。くわだてる。もくろむ。浮世草子、当世芝居気質「この趣向をすぐに一切浄瑠璃芝居へ嫁入りさせんと―・み」

たく‐なわ【

綱】

たく・する【託する・托する】

〔他サ変〕[文]託す(サ変)

①たのむ。あずける。ことづける。「友人に―・して届ける」「後事こうじを―・す」「望みを―・す」

②かこつける。ことよせる。口実にする。「花に―・した一首」

だく・する【諾する】

〔他サ変〕[文]諾す(サ変)

承諾する。承知する。うべなう。

だく‐せ【濁世】

⇒じょくせ

たく‐せい【柝声】

拍子木の声。撃柝げきたくの声。

だく‐せい【濁世】

⇒じょくせ

だく‐せい【濁声】

にごった声。だみごえ。

だくせい‐けいやく【諾成契約】

目的物の交付を必要とせず、当事者の合意だけで成立する契約。↔要物契約

たく‐せつ【卓説】

すぐれた説。「名論―」

たく‐ぜつ【卓絶】

すぐれていて他にくらべるものがないこと。「―した手腕」

たく‐せん【託宣】

神が人にのりうつり、または夢などにあらわれて、その意思を告げ知らせること。神に祈って受けたおつげ。神託。→御託宣

たく‐せん【謫仙】

①仙界から人間界へ追いおとされた仙人。

②大詩人の美称。詩仙。謫仙人。

たく‐せん【謫遷】

罪により官職をおとして遠い地へ追いやること。

たく‐ぜん【卓然】

高くぬけ出ているさま。きわだってすぐれているさま。卓爾たくじ。「―として他を圧する」

たく‐そう【宅送】

家まで荷物を送ること。

たく‐そう【託送】

人にたのんで物を送ること。ことづけて送ること。「土産を―する」

⇒たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

旅客運送に付随し、航空運送事業者などが、旅客から引渡しを受けてその保管の下に運送する手荷物。→チッキ

⇒たく‐そう【託送】

たく‐だ【槖駝】

(「槖」は袋の意)

①ラクダの異称。

②[柳宗元、種樹郭槖駝伝](背にこぶのある植木屋郭が「槖駝」と名乗ったことから)植木屋の異名。槖駝師。

だく‐だく

①汗・血などが盛んに流れ出るさま。「汗―」

②動悸どうきがしておちつかないさま。どきどき。狂言、内沙汰「わが家ながら胸が―する」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「おなかのつかへ―と胸に躍るをさすりさげ」

③馬が疾走するさま。〈日葡辞書〉

だく‐だく【諾諾】

「はいはい」と言って人の言う通りに従うこと。「唯々いい―」

たく‐ち【宅地】

①家屋の敷地。家屋の建築用に供せられる土地。屋敷。

②地目ちもくの一種。建造物の敷地として登録または登記された土地。

⇒たくち‐ぞうせい【宅地造成】

⇒たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】

⇒たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】

たく‐ち【拓地】

土地をきりひらくこと。開墾。開拓。

たぐち【田口】

姓氏の一つ。

⇒たぐち‐うきち【田口卯吉】

たぐち‐うきち【田口卯吉】

経済学者・文明史家。号は鼎軒。江戸生れ。1879年(明治12)「東京経済雑誌」を創刊、自由主義経済学の唱道、民権の鼓吹に努め、実業界でも活躍。94年衆議院議員。著「日本開化小史」「支那開化小史」など。また、雑誌「史海」のほか「国史大系」「群書類従」などを編集刊行。(1855〜1905)

→資料:『日本開化小史』

⇒たぐち【田口】

たくち‐ぞうせい【宅地造成】‥ザウ‥

農地や山林などを宅地として使うため、土地の形質を変更すること。

⇒たく‐ち【宅地】

たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】‥ゲフ

宅地建物取引業法の規定により免許を受けて、宅地・建物の売買・交換・賃貸借などの仲介をする業務。

⇒たく‐ち【宅地】

たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】‥クワ‥

市街化区域内の農地に対して、宅地並みの評価額によって固定資産税を課すこと。

⇒たく‐ち【宅地】

た‐ぐつ【田沓】

猪の皮を綴じ合わせて作った沓。田仕事の際に用いた。猪いの沓。

だく‐つき

動悸どうきがすること。狂言、山立聟「まづ胸の―を鎮めて申上げませう」

だく‐つ・く

〔自四〕

動悸がする。どきどきする。だくめく。浄瑠璃、本朝廿四孝「唐織早くと勧められ、―・く胸も押し鎮め」

タクティックス【tactics】

戦術。術策。

だく‐てん【濁点】

(→)濁音符だくおんぷに同じ。

タクト【Takt ドイツ】

〔音〕

①拍。小節。また、拍子。拍節。

②(Taktstock ドイツ)日本で、指揮棒。また、指揮。「―を振る」「―をとる」

ダクト【duct】

建物内で、空気調節・換気のために空気を通す管路。また、一般に流体の輸送、地下の送電線・電話線などの収容に用いる管路。導管。

たくな・む【巧む】

〔他四〕

たくらむ。くわだてる。もくろむ。浮世草子、当世芝居気質「この趣向をすぐに一切浄瑠璃芝居へ嫁入りさせんと―・み」

たく‐なわ【 縄】‥ナハ

楮こうぞの繊維でつくった縄。神代紀下「千尋の―」。枕草子306「この―を海に浮けてありく」

⇒たくなわ‐の【

縄】‥ナハ

楮こうぞの繊維でつくった縄。神代紀下「千尋の―」。枕草子306「この―を海に浮けてありく」

⇒たくなわ‐の【 縄の】

たくなわ‐の【

縄の】

たくなわ‐の【 縄の】‥ナハ‥

〔枕〕

「なが(長)」「ちひろ(千尋)」にかかる。万葉集2「―長き命を」

⇒たく‐なわ【

縄の】‥ナハ‥

〔枕〕

「なが(長)」「ちひろ(千尋)」にかかる。万葉集2「―長き命を」

⇒たく‐なわ【 縄】

たく‐ぬの【

縄】

たく‐ぬの【 布】

楮こうぞの繊維で織った白布。夫木和歌抄33「いかなれば恋にむさるる―のなほさゆみなる人の心ぞ」

だく‐のり【跑乗り】

乗馬を跑足だくあしで駆けさせること。乗馬の足並をやや急にして乗ること。

たく‐はい【宅配】

自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。

⇒たくはい‐びん【宅配便】

たくはい‐びん【宅配便】

一般家庭に、軽量な小口荷物を配達する輸送サービス。

⇒たく‐はい【宅配】

たく‐はつ【托鉢】

〔仏〕

①修行僧が、各戸で布施する米銭を鉄鉢で受けてまわること。乞食こつじき。行乞。「―僧」

②禅寺で食事の時、僧が鉢を持って僧堂に行くこと。

⇒たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】

たく‐ばつ【択伐】

樹木が健全に育ち、後継樹が順調に生え育つよう、成熟木を伐採すること。

たく‐ばつ【択抜】

多くの中からよりぬくこと。選抜。

たく‐ばつ【卓抜】

他よりすぐれてぬきん出ていること。卓絶。卓越。「―な着想」

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】

〔史〕北魏の別称。

たくばつ‐けい【拓跋珪】

中国、北魏ほくぎの道武帝の名。

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ

(Mendicant Orders)13世紀西ヨーロッパの諸都市に生まれた修道会の総称。修道士は托鉢によって生活し、説教や学問活動などを通じて民衆・信仰に奉仕。フランシスコ会・ドミニコ会・カルメル会など。

⇒たく‐はつ【托鉢】

たく‐はん【沢畔】

さわのほとり。さわべ。

たく‐ばん【宅番】

①家の番人。

②江戸時代、蟄居ちっきょを申しつけた臣下に番士をつけ、その宅を看守させたもの。

だく‐ひ【諾否】

承知と不承知。承知か否いなか。「―を問う」

たく‐ひつ【卓筆】

すぐれた筆跡または文章。

たく‐ひれ【

布】

楮こうぞの繊維で織った白布。夫木和歌抄33「いかなれば恋にむさるる―のなほさゆみなる人の心ぞ」

だく‐のり【跑乗り】

乗馬を跑足だくあしで駆けさせること。乗馬の足並をやや急にして乗ること。

たく‐はい【宅配】

自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。

⇒たくはい‐びん【宅配便】

たくはい‐びん【宅配便】

一般家庭に、軽量な小口荷物を配達する輸送サービス。

⇒たく‐はい【宅配】

たく‐はつ【托鉢】

〔仏〕

①修行僧が、各戸で布施する米銭を鉄鉢で受けてまわること。乞食こつじき。行乞。「―僧」

②禅寺で食事の時、僧が鉢を持って僧堂に行くこと。

⇒たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】

たく‐ばつ【択伐】

樹木が健全に育ち、後継樹が順調に生え育つよう、成熟木を伐採すること。

たく‐ばつ【択抜】

多くの中からよりぬくこと。選抜。

たく‐ばつ【卓抜】

他よりすぐれてぬきん出ていること。卓絶。卓越。「―な着想」

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】

〔史〕北魏の別称。

たくばつ‐けい【拓跋珪】

中国、北魏ほくぎの道武帝の名。

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ

(Mendicant Orders)13世紀西ヨーロッパの諸都市に生まれた修道会の総称。修道士は托鉢によって生活し、説教や学問活動などを通じて民衆・信仰に奉仕。フランシスコ会・ドミニコ会・カルメル会など。

⇒たく‐はつ【托鉢】

たく‐はん【沢畔】

さわのほとり。さわべ。

たく‐ばん【宅番】

①家の番人。

②江戸時代、蟄居ちっきょを申しつけた臣下に番士をつけ、その宅を看守させたもの。

だく‐ひ【諾否】

承知と不承知。承知か否いなか。「―を問う」

たく‐ひつ【卓筆】

すぐれた筆跡または文章。

たく‐ひれ【 領巾】

楮こうぞの繊維で作ったひれ。

⇒たくひれ‐の【

領巾】

楮こうぞの繊維で作ったひれ。

⇒たくひれ‐の【 領巾の】

たくひれ‐の【

領巾の】

たくひれ‐の【 領巾の】

〔枕〕

「しろ(白)」「さぎ(鷺)」「かけ」にかかる。万葉集11「―白浜波の寄りもあへず」

⇒たく‐ひれ【

領巾の】

〔枕〕

「しろ(白)」「さぎ(鷺)」「かけ」にかかる。万葉集11「―白浜波の寄りもあへず」

⇒たく‐ひれ【 領巾】

たく‐ふ【卓布】

食卓にかける布。テーブル‐クロス。

たく‐ぶすま【

領巾】

たく‐ふ【卓布】

食卓にかける布。テーブル‐クロス。

たく‐ぶすま【 衾】

[一]〔名〕

楮こうぞの繊維で作った夜具。古事記上「―さやぐが下に」

[二]〔枕〕

(色が白いところから)「しら(白)」「しらぎ(新羅)」にかかる。万葉集14「―白山風の寝なへども」

た‐くふら【手腓・臂】

(タクブラとも)(→)「たこむら」に同じ。雄略紀「―に虻あむ掻き着き」

たく‐ぶんくん【卓文君】

漢の武帝の頃の女性。四川の人。富豪卓王孫の娘で、文人司馬相如とかけ落ちし、酒場を開いて自ら働き、のち、相如の心変りを怒って「白頭吟」を作ったという。

タグボート【tugboat】

大型船を曳いて移動させ、出入港を助ける小型船。曳船ひきふね。

たく‐ぼく【啄木】

①キツツキの異称。〈下学集〉

②「啄木組み」の略。

③掛軸の上部につけられた懸緒と巻緒とを合わせた名。啄木組みの紐を用いる。

⇒たくぼく‐うち【啄木打】

⇒たくぼく‐おどし【啄木縅】

⇒たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

⇒たくぼく‐ちょう【啄木鳥】

たくぼく【啄木】

①琵琶の曲名。「流泉」「楊真操」と共に遣唐使藤原貞敏(807〜867)が唐の廉承武から伝え、琵琶の三秘曲と称されたが、演奏伝承は3曲とも廃絶。解脱楽。

②⇒いしかわたくぼく(石川啄木)。

⇒たくぼく‐き【啄木忌】

だく‐ぼく【凸凹】

坂道などに高低のあること。でこぼこ。だくりぼくり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「胸はだくだく―の坂の下へと別れける」

たくぼく‐うち【啄木打】

(→)「啄木組み」に同じ。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐おどし【啄木縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。啄木組みの糸でおどしたもの。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐き【啄木忌】

石川啄木の忌日。4月13日。〈[季]春〉

⇒たくぼく【啄木】

たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

紐の打ち方。キツツキの啄ついばんだ跡に似るところからの名。白・萌黄・紫などの色糸をまじえてまだらに組んだもの。鎧よろいの縅おどしや刀の下緒さげお、掛軸の紐などに用いる。啄木打。たくぼく。たくぶく。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐ちょう【啄木鳥】‥テウ

キツツキの異称。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たく‐ほん【拓本】

木や石、または石碑や器物に刻まれた文字・文様を紙に写しとったもの。その方法に湿拓と乾拓とがある。湿拓は画箋紙か綿紙を被写物の上に延べ、これに水を刷いて密着させ、半ば乾いてから、上から墨汁を湿した「たんぽ」でたたく。乾拓は湿さずに蝋墨または釣鐘墨で上から摺る。石摺いしずり。搨本とうほん。

たく‐ま【琢磨】

(玉などをすり磨く意から)学問・技芸に励んで、修練すること。「切磋せっさ―」

たくま‐ざる【巧まざる】

意識して工夫をこらしたものでない。作為のない。「―構成の妙」

たくまし・い【逞しい】

〔形〕[文]たくま・し(シク)

①存分に満ち満ちている。豪勢である。日本霊異記中「―・しく故京ふるさとより食じき備もうけて来れり」

②存分に力強く、がっしりしている。平家物語11「黒き馬の太う―・しいに」。「筋骨―・い男」

③勢いや意志が力強くさかんである。白氏文集「愛才心倜儻たくまし」。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「ハテサテ―・しきお志、女ながらも天晴家柄」。「―・い生活力」「―・い食欲」

④(「―・くする」の形で用いる)

⇒たくましゅうする

たくま‐しき‐ボイラー【田熊式ボイラー】

国産水管ボイラーの一種。田熊常吉(1872〜1954)の発明。水管群の中央の1列だけを太管にし、その中に降水管を収め、かつ降水管の上端を汽水ドラム内の集水器に連絡し、ボイラー水は冷水と蒸発水の比重の差によって激しく循環するので、効率がよい。

たくましゅう・する【逞しゅうする】タクマシウ‥

〔他サ変〕[文]たくましう・す(サ変)

(タクマシクスの音便)

①勢いをさかんにする。文鏡秘府論保延点「方に欲を逞タクマシウシて」。「猛威を―・する」

②思う存分にする。「想像を―・する」

たくまず‐して【巧まずして】

特に意図せずに。岡本かの子、河明り「さすがに話術を鍛へた近頃の下町の芸妓げいぎの話は、―面白かつたが」

たくま‐は【宅磨派・宅間派・託磨派】

平安末期〜鎌倉時代の絵仏師の一系列。その祖と思われる藤原為遠は1174年(承安4)以前に出家して絵仏師勝智しょうちとして活躍し、その子為基は勝賀しょうがと称し、宋風の新しい線描をとり入れて、12世紀末の仏画に新風を開いた。東寺の「十二天屏風」(1191年(建久2)作)はその代表作。勝賀の弟為久ためひさは鎌倉幕府に招かれる。

たくま‐りゅう【宅間流】‥リウ

関孝和と同時代の大坂の数学者宅間能満よしきよを始祖とする和算の流派。関流と比肩される。第3代鎌田俊清としきよ(1678〜1744)は、宅間流円理により、26桁まで正しい円周率を求めた。

たくみ【工・巧み】

①たくむこと。かんがえ。てだて。くわだて。たくらみ。計略。

②(「匠」とも書く)手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。細工師。特に、木工。こだくみ。〈倭名類聚鈔2〉

③しごと。しわざ。また、「芸術」「技術」の雅語的表現。

④(ふつう「巧み」と書く)てぎわのよいこと。できのよいこと。上手。技巧。古今和歌集序「言葉は―にてそのさま身に負はず」。「話術に―な人」「―に売りこむ」「―をこらす」

⇒たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

⇒たくみ‐に【巧みに】

⇒たくみ‐や【工屋】

たくみ【内匠】

宮廷の工匠。

⇒たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒たくみ‐りょう【内匠寮】

たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみりょう。源氏物語桐壺「里の殿は、修理職すりしき・―に宣旨くだりて、二なう改め作らせ給ふ」

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

(巣をつくることが巧みだからいう)ミソサザイの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐に【巧みに】

〔副〕

上手に。うまく。神代紀上「―俳優わざおきす」。「言葉―誘い出す」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

内匠寮の長官。うちのたくみのかみ。

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐や【工屋】

薄板で曲物まげもの細工を作る職人。日葡辞書「タクミヤ、また、ヒモノヤ(桧物屋)」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐りょう【内匠寮】‥レウ

①中務なかつかさ省に属し、宮中の調度の製作、殿舎の装飾をつかさどった役所。728年(神亀5)設置の令外りょうげの官。うちのたくみのつかさ。たくみづかさ。

②旧制で、宮内省の一部局。宮殿その他の建築・土木に関する事項を管理。1947年主馬しゅめ寮と合併して宮内庁管理部となる。

⇒たくみ【内匠】

たく・む【巧む・工む】

〔他五〕

①工夫をめぐらす。趣向をこらす。「―・まざる美」「―・まずしてあらわれるユーモア」

②たくらむ。企てる。古今著聞集16「かねてよりしか―・みまうけたる事なれば」

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。拓務大臣を長とし、植民地統治・移植民などに関する行政をつかさどった官庁。1929年(昭和4)創設、42年大東亜省に編入。

たくめ【専】

〔副〕

もっぱら。専一に。「たうめ」とも。敏達紀(前田本)院政期頃点「豈に専タクメ蘇我臣が仏の法を興し行ふに由るに非ずや」

だく‐めき

胸がどきどきすること。狂言、空腕「今胸の―を直いて咄しませう」

だく‐め・く

〔自四〕

胸がどきどきする。狂言、清水「アア胸が―・いてなりませぬ」

たく‐も【焚く藻】

塩をとるために焼く藻塩草。後拾遺和歌集恋「浦風になびきにけりな里のあまの―の煙心弱さは」

だく‐やく【諾約】

契約の申込みに承諾を与えること。

たく‐ゆ【託喩】

事に託してさとすこと。

たく‐よう【托葉】‥エフ

普通葉の葉柄の基部にある葉片。双子葉植物に多く見られ、形・大きさは変化が大。バラ科・マメ科・アカネ科などで著しいが、全くこれを欠く植物もある。→葉(図)

た‐ぐら【田鞍】

農耕時に牛馬の背に置く鞍。犂すきなどの牽引用。運搬の際につける荷鞍にぐらとは異なる。

たく‐らく【卓犖】

(「卓」も「犖」もすぐれる意)他よりぬきん出てすぐれていること。卓越。太平記15「宝祚の護持を致す事、諸寺に―せり」

たく‐らく【謫落】

罪によって官職をおとされること。

たくらく‐しつろ【拓落失路】

出世の道を失い、落ちぶれて失意の底に沈むこと。

ダグラス【Mary T. Douglas】

イギリスの社会人類学者。コンゴのレレ人社会の調査から、逸脱と秩序の問題を探求。著「汚穢と禁忌」など。(1921〜2007)

ダグラス【Frederick Douglass】

アメリカの黒人運動家。奴隷の子として生まれたが北部に逃亡。奴隷解放と黒人の権利獲得の運動を指導。ハイチ駐在アメリカ公使など歴任。自伝がある。(1818〜1895)

ダグラス‐か【ダグラス窩】‥クワ

〔医〕(イギリスの解剖学者ダグラス(J.Douglas1675〜1742)の名に因む)腹膜腔の一部。腹膜は直腸の上3分の2を被い、男性では膀胱、女性では子宮を被う腹膜に連なり、それぞれ直腸膀胱窩、直腸子宮窩をつくる。この直腸の前にある腹膜の陥凹で腹膜腔の最深部をなす部分をダグラス窩という。

ダグラス‐もみ【ダグラス樅】

(Douglas fir)アメリカマツの別名。

たくらだ【痴・田蔵田】

(麝香鹿じゃこうじかに似た獣で、人が狩る時、飛び出して来て殺されるという)自分に関係のないことで愚かにも死ぬ者。ばかもの。うつけもの。御伽草子、物くさ太郎「これほどの―はなしと思ひて」

た‐くら・ぶ【た比ぶ・た較ぶ】

〔他下二〕

(タは接頭語)くらべる。比較する。今昔物語集2「その国のあまたの后を―・ぶるに」

たくらべ

(岩手県で)小正月の晩の年占としうらをいう。→年見としみ

タクラマカン【Taklamakan】

中国新疆ウイグル自治区の天山南路にある中国最大の砂漠。タリム盆地の流砂から成る砂丘地帯。面積34万平方キロメートル。

たくらみ【企み】

たくらむこと。くわだて。

たくら・む【企む】

〔他五〕

くわだてる。計画する。特に、悪事をくわだてる。「謀反を―・む」

たくら‐もの【たくら者】

(→)「たくらだ」に同じ。

たく‐らん【托卵】

ある鳥が他種の鳥の巣に産卵し、その鳥に抱卵・育雛いくすうさせること。多くの場合、仮親の卵より早く孵化し、仮親の卵を巣外に排除する。日本ではカッコウ科のカッコウ・ホトトギス・ジュウイチ・ツツドリの4種がこの習性を持ち、ウグイス・モズ・ホオジロ・オオルリなどの巣に産卵する。

だく‐らん【濁乱】

にごりみだれること。→じょくらん

たぐり【吐】

吐くこと。吐いたもの。嘔吐。へど。古事記上「―に生なれる神の名みなは」

た‐ぐり【手繰】

たぐること。また、その用具。

⇒たぐり‐ぐるま【手繰車】

⇒たぐり‐づり【手繰釣】

⇒たぐり‐ぶね【手繰舟】

たぐり‐あ・げる【手繰り上げる】

〔他下一〕[文]たぐりあ・ぐ(下二)

両手を交互に使って上に引きあげる。

たぐり‐いだ・す【手繰り出す】

〔他四〕

(→)「たぐりだす」に同じ。

たくり‐か・く

〔他下二〕

たてつづけにしゃべる。まくしたてる。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―・け―・け口説き喞かこつぞ道理なる」

たぐり‐ぐるま【手繰車】

車井戸などで綱をたぐるために仕掛けた車。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐こ・む【手繰り込む】

〔他五〕

①たぐって自分の手に入れる。たぐって自分の方へよせる。

②だんだんに他人のものを取って自分のものにする。

たぐり‐だ・す【手繰り出す】

〔他五〕

①手で繰りながら引き出す。

②手繰ることをはじめる。

たく‐りつ【卓立】

他よりぬきんでて高く立つこと。きわだってすぐれていること。

たぐり‐づり【手繰釣】

(→)「え漕こぎ」に同じ。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐ぶね【手繰舟】

漁網の浮子縄うけなわをたぐりよせる小さい漁船。好色五人女3「勢田より―を借りて」

⇒た‐ぐり【手繰】

だく‐りゅう【濁流】‥リウ

にごった水の流れ。「―に呑まれる」

たく‐りょう【宅料】‥レウ

①家賃。借家料。たなちん。

②住宅の借家料として勤め先から給与される金銭。住宅手当。

だく‐りょう【諾了】‥レウ

すべて承知すること。了解すること。

たぐり‐よ・せる【手繰り寄せる】

〔他下一〕

たぐって手元へ引き寄せる。「投網とあみを―・せる」

た‐く・る

〔他五〕

①奪い取る。ひったくる。浄瑠璃、堀川波鼓「御勘忍と縋り付き箒を―・れば」

②まくる。たくしあげる。「袖を―・る」

③むりに頼む。せがむ。浄瑠璃、心中宵庚申「拝み申す、くれ申せと、―・りかかれば」

たぐ・る【吐る】

〔自四〕

①吐はく。嘔吐する。神代紀上「口より―・れる物」

②咳をする。せきあげる。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「言ひたうて言ひたうて胸の―・る折しも」

た‐ぐ・る【手繰る】

〔他五〕

①両手を交互に使って手元へ引きよせる。かいぐる。三蔵法師伝永久点「絙鏁こうしゃを攀ぢ縁タクリて」。「糸を―・る」

②順にたどって本もとをさぐりよせる。「記憶を―・る」

だく・る【駄句る】

〔自四〕

(「駄句」を活用させた語)駄句を作る。つまらない俳句を作る。

だ‐ぐるい【駄狂い】‥グルヒ

牡馬が発情して牝馬にかかること。狂言、木六駄「おのれ又―をせうと思うて、よい機嫌ぢやな」

たく‐れい【鐸鈴】

(→)鐸に同じ。

たくれい‐ふうはつ【踔厲風発】

[韓愈、柳子厚墓誌銘]議論が鋭く、風のように勢いよく口をついてでること。雄弁の形容。

たく・れる

〔自下一〕

皮がむける。めくれて皺しわがよる。日葡辞書「カワ(皮)ガタクレタ」

た‐ぐろ【田畔】

田のくろ。あぜ。長能集「山がつの―に咲けるをみなへし」

たく‐ろう【宅浪】‥ラウ

予備校などに通わず自宅で勉強する浪人4。

だく‐ろう【濁浪】‥ラウ

にごった波。

たく‐ろん【卓論】

すぐれた議論。

たくわ・う【蓄ふ・貯ふ】タクハフ

〔他下二〕

⇒たくわえる(下一)

たくわえ【蓄え・貯え】タクハヘ

たくわえること。たくわえた物・金。貯蓄。「―がなくなる」

たくわ・える【蓄える・貯える】タクハヘル

〔他下一〕[文]たくは・ふ(下二)

(奈良時代には四段活用も)

①金銭・品物・体力などを後の用のためにためておく。あつめて大切にしまっておく。万葉集19「わたつみの神の命の御櫛笥みくしげに―・ひ置きて」。「実力を―・える」

②髪や鬚ひげを生やす。「ひげを―・える」

③やしなっておく。「妾を―・える」

たくわん【沢庵】

タクアンの訛。

たけ【丈・長】

(動詞「たく(長く)」と同源)

①物の高さ。縦方向の長さ。「身の―」「着物の―」

②馬の蹄ひづめから背までの高さ。4尺以上5尺未満をいう。謡曲、羅生門「―なる馬にうち乗つて」→寸き2。

③あるかぎり。ありたけ。限度。山家集「物思ふ心の―ぞ知られぬる」。「思いの―を述べる」

④勢い。今昔物語集10「軍の―劣りたるに依りて支へ得難し」

⑤(歌論用語)品格。風格。幽玄(優雅典麗の美)と対立させて、崇高壮大な美をいう。後鳥羽院御口伝「やまと歌を詠ずるならひ…或はうるはしく―ある姿あり」

⇒丈なす

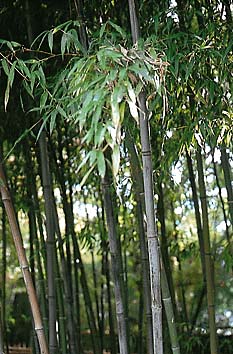

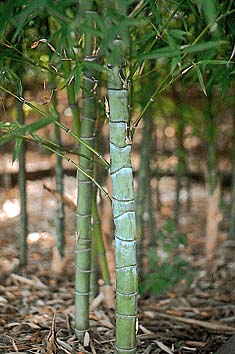

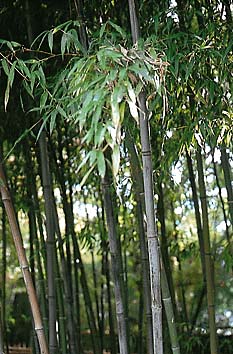

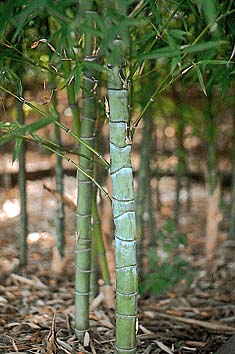

たけ【竹】

①イネ科タケ亜科の多年生常緑木本の総称。タケ群とササ群に大別。また、独立のタケ科とする場合もある。茎は木質化、隆起した節があり、地上茎・地下茎に分かれる。地上茎は直立し、多くは中空で、地下茎は節部から根および地上茎(筍たけのこ)を生ずる。葉は狭長扁平で先端がとがり、短柄。稀に稲穂状の黄緑花をつけるが、開花後は多く枯死。東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。タケ群はマダケ・ナリヒラダケ・ホウライチク・オカメザサなどの各属を含む。建築・器具製作・細工物・竿などに重用し、筍は食用。万葉集5「わが園の―の林に鶯鳴くも」

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

衾】

[一]〔名〕

楮こうぞの繊維で作った夜具。古事記上「―さやぐが下に」

[二]〔枕〕

(色が白いところから)「しら(白)」「しらぎ(新羅)」にかかる。万葉集14「―白山風の寝なへども」

た‐くふら【手腓・臂】

(タクブラとも)(→)「たこむら」に同じ。雄略紀「―に虻あむ掻き着き」

たく‐ぶんくん【卓文君】

漢の武帝の頃の女性。四川の人。富豪卓王孫の娘で、文人司馬相如とかけ落ちし、酒場を開いて自ら働き、のち、相如の心変りを怒って「白頭吟」を作ったという。

タグボート【tugboat】

大型船を曳いて移動させ、出入港を助ける小型船。曳船ひきふね。

たく‐ぼく【啄木】

①キツツキの異称。〈下学集〉

②「啄木組み」の略。

③掛軸の上部につけられた懸緒と巻緒とを合わせた名。啄木組みの紐を用いる。

⇒たくぼく‐うち【啄木打】

⇒たくぼく‐おどし【啄木縅】

⇒たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

⇒たくぼく‐ちょう【啄木鳥】

たくぼく【啄木】

①琵琶の曲名。「流泉」「楊真操」と共に遣唐使藤原貞敏(807〜867)が唐の廉承武から伝え、琵琶の三秘曲と称されたが、演奏伝承は3曲とも廃絶。解脱楽。

②⇒いしかわたくぼく(石川啄木)。

⇒たくぼく‐き【啄木忌】

だく‐ぼく【凸凹】

坂道などに高低のあること。でこぼこ。だくりぼくり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「胸はだくだく―の坂の下へと別れける」

たくぼく‐うち【啄木打】

(→)「啄木組み」に同じ。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐おどし【啄木縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。啄木組みの糸でおどしたもの。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐き【啄木忌】

石川啄木の忌日。4月13日。〈[季]春〉

⇒たくぼく【啄木】

たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

紐の打ち方。キツツキの啄ついばんだ跡に似るところからの名。白・萌黄・紫などの色糸をまじえてまだらに組んだもの。鎧よろいの縅おどしや刀の下緒さげお、掛軸の紐などに用いる。啄木打。たくぼく。たくぶく。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐ちょう【啄木鳥】‥テウ

キツツキの異称。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たく‐ほん【拓本】

木や石、または石碑や器物に刻まれた文字・文様を紙に写しとったもの。その方法に湿拓と乾拓とがある。湿拓は画箋紙か綿紙を被写物の上に延べ、これに水を刷いて密着させ、半ば乾いてから、上から墨汁を湿した「たんぽ」でたたく。乾拓は湿さずに蝋墨または釣鐘墨で上から摺る。石摺いしずり。搨本とうほん。

たく‐ま【琢磨】

(玉などをすり磨く意から)学問・技芸に励んで、修練すること。「切磋せっさ―」

たくま‐ざる【巧まざる】

意識して工夫をこらしたものでない。作為のない。「―構成の妙」

たくまし・い【逞しい】

〔形〕[文]たくま・し(シク)

①存分に満ち満ちている。豪勢である。日本霊異記中「―・しく故京ふるさとより食じき備もうけて来れり」

②存分に力強く、がっしりしている。平家物語11「黒き馬の太う―・しいに」。「筋骨―・い男」

③勢いや意志が力強くさかんである。白氏文集「愛才心倜儻たくまし」。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「ハテサテ―・しきお志、女ながらも天晴家柄」。「―・い生活力」「―・い食欲」

④(「―・くする」の形で用いる)

⇒たくましゅうする

たくま‐しき‐ボイラー【田熊式ボイラー】

国産水管ボイラーの一種。田熊常吉(1872〜1954)の発明。水管群の中央の1列だけを太管にし、その中に降水管を収め、かつ降水管の上端を汽水ドラム内の集水器に連絡し、ボイラー水は冷水と蒸発水の比重の差によって激しく循環するので、効率がよい。

たくましゅう・する【逞しゅうする】タクマシウ‥

〔他サ変〕[文]たくましう・す(サ変)

(タクマシクスの音便)

①勢いをさかんにする。文鏡秘府論保延点「方に欲を逞タクマシウシて」。「猛威を―・する」

②思う存分にする。「想像を―・する」

たくまず‐して【巧まずして】

特に意図せずに。岡本かの子、河明り「さすがに話術を鍛へた近頃の下町の芸妓げいぎの話は、―面白かつたが」

たくま‐は【宅磨派・宅間派・託磨派】

平安末期〜鎌倉時代の絵仏師の一系列。その祖と思われる藤原為遠は1174年(承安4)以前に出家して絵仏師勝智しょうちとして活躍し、その子為基は勝賀しょうがと称し、宋風の新しい線描をとり入れて、12世紀末の仏画に新風を開いた。東寺の「十二天屏風」(1191年(建久2)作)はその代表作。勝賀の弟為久ためひさは鎌倉幕府に招かれる。

たくま‐りゅう【宅間流】‥リウ

関孝和と同時代の大坂の数学者宅間能満よしきよを始祖とする和算の流派。関流と比肩される。第3代鎌田俊清としきよ(1678〜1744)は、宅間流円理により、26桁まで正しい円周率を求めた。

たくみ【工・巧み】

①たくむこと。かんがえ。てだて。くわだて。たくらみ。計略。

②(「匠」とも書く)手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。細工師。特に、木工。こだくみ。〈倭名類聚鈔2〉

③しごと。しわざ。また、「芸術」「技術」の雅語的表現。

④(ふつう「巧み」と書く)てぎわのよいこと。できのよいこと。上手。技巧。古今和歌集序「言葉は―にてそのさま身に負はず」。「話術に―な人」「―に売りこむ」「―をこらす」

⇒たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

⇒たくみ‐に【巧みに】

⇒たくみ‐や【工屋】

たくみ【内匠】

宮廷の工匠。

⇒たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒たくみ‐りょう【内匠寮】

たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみりょう。源氏物語桐壺「里の殿は、修理職すりしき・―に宣旨くだりて、二なう改め作らせ給ふ」

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

(巣をつくることが巧みだからいう)ミソサザイの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐に【巧みに】

〔副〕

上手に。うまく。神代紀上「―俳優わざおきす」。「言葉―誘い出す」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

内匠寮の長官。うちのたくみのかみ。

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐や【工屋】

薄板で曲物まげもの細工を作る職人。日葡辞書「タクミヤ、また、ヒモノヤ(桧物屋)」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐りょう【内匠寮】‥レウ

①中務なかつかさ省に属し、宮中の調度の製作、殿舎の装飾をつかさどった役所。728年(神亀5)設置の令外りょうげの官。うちのたくみのつかさ。たくみづかさ。

②旧制で、宮内省の一部局。宮殿その他の建築・土木に関する事項を管理。1947年主馬しゅめ寮と合併して宮内庁管理部となる。

⇒たくみ【内匠】

たく・む【巧む・工む】

〔他五〕

①工夫をめぐらす。趣向をこらす。「―・まざる美」「―・まずしてあらわれるユーモア」

②たくらむ。企てる。古今著聞集16「かねてよりしか―・みまうけたる事なれば」

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。拓務大臣を長とし、植民地統治・移植民などに関する行政をつかさどった官庁。1929年(昭和4)創設、42年大東亜省に編入。

たくめ【専】

〔副〕

もっぱら。専一に。「たうめ」とも。敏達紀(前田本)院政期頃点「豈に専タクメ蘇我臣が仏の法を興し行ふに由るに非ずや」

だく‐めき

胸がどきどきすること。狂言、空腕「今胸の―を直いて咄しませう」

だく‐め・く

〔自四〕

胸がどきどきする。狂言、清水「アア胸が―・いてなりませぬ」

たく‐も【焚く藻】

塩をとるために焼く藻塩草。後拾遺和歌集恋「浦風になびきにけりな里のあまの―の煙心弱さは」

だく‐やく【諾約】

契約の申込みに承諾を与えること。

たく‐ゆ【託喩】

事に託してさとすこと。

たく‐よう【托葉】‥エフ

普通葉の葉柄の基部にある葉片。双子葉植物に多く見られ、形・大きさは変化が大。バラ科・マメ科・アカネ科などで著しいが、全くこれを欠く植物もある。→葉(図)

た‐ぐら【田鞍】

農耕時に牛馬の背に置く鞍。犂すきなどの牽引用。運搬の際につける荷鞍にぐらとは異なる。

たく‐らく【卓犖】

(「卓」も「犖」もすぐれる意)他よりぬきん出てすぐれていること。卓越。太平記15「宝祚の護持を致す事、諸寺に―せり」

たく‐らく【謫落】

罪によって官職をおとされること。

たくらく‐しつろ【拓落失路】

出世の道を失い、落ちぶれて失意の底に沈むこと。

ダグラス【Mary T. Douglas】

イギリスの社会人類学者。コンゴのレレ人社会の調査から、逸脱と秩序の問題を探求。著「汚穢と禁忌」など。(1921〜2007)

ダグラス【Frederick Douglass】

アメリカの黒人運動家。奴隷の子として生まれたが北部に逃亡。奴隷解放と黒人の権利獲得の運動を指導。ハイチ駐在アメリカ公使など歴任。自伝がある。(1818〜1895)

ダグラス‐か【ダグラス窩】‥クワ

〔医〕(イギリスの解剖学者ダグラス(J.Douglas1675〜1742)の名に因む)腹膜腔の一部。腹膜は直腸の上3分の2を被い、男性では膀胱、女性では子宮を被う腹膜に連なり、それぞれ直腸膀胱窩、直腸子宮窩をつくる。この直腸の前にある腹膜の陥凹で腹膜腔の最深部をなす部分をダグラス窩という。

ダグラス‐もみ【ダグラス樅】

(Douglas fir)アメリカマツの別名。

たくらだ【痴・田蔵田】

(麝香鹿じゃこうじかに似た獣で、人が狩る時、飛び出して来て殺されるという)自分に関係のないことで愚かにも死ぬ者。ばかもの。うつけもの。御伽草子、物くさ太郎「これほどの―はなしと思ひて」

た‐くら・ぶ【た比ぶ・た較ぶ】

〔他下二〕

(タは接頭語)くらべる。比較する。今昔物語集2「その国のあまたの后を―・ぶるに」

たくらべ

(岩手県で)小正月の晩の年占としうらをいう。→年見としみ

タクラマカン【Taklamakan】

中国新疆ウイグル自治区の天山南路にある中国最大の砂漠。タリム盆地の流砂から成る砂丘地帯。面積34万平方キロメートル。

たくらみ【企み】

たくらむこと。くわだて。

たくら・む【企む】

〔他五〕

くわだてる。計画する。特に、悪事をくわだてる。「謀反を―・む」

たくら‐もの【たくら者】

(→)「たくらだ」に同じ。

たく‐らん【托卵】

ある鳥が他種の鳥の巣に産卵し、その鳥に抱卵・育雛いくすうさせること。多くの場合、仮親の卵より早く孵化し、仮親の卵を巣外に排除する。日本ではカッコウ科のカッコウ・ホトトギス・ジュウイチ・ツツドリの4種がこの習性を持ち、ウグイス・モズ・ホオジロ・オオルリなどの巣に産卵する。

だく‐らん【濁乱】

にごりみだれること。→じょくらん

たぐり【吐】

吐くこと。吐いたもの。嘔吐。へど。古事記上「―に生なれる神の名みなは」

た‐ぐり【手繰】

たぐること。また、その用具。

⇒たぐり‐ぐるま【手繰車】

⇒たぐり‐づり【手繰釣】

⇒たぐり‐ぶね【手繰舟】

たぐり‐あ・げる【手繰り上げる】

〔他下一〕[文]たぐりあ・ぐ(下二)

両手を交互に使って上に引きあげる。

たぐり‐いだ・す【手繰り出す】

〔他四〕

(→)「たぐりだす」に同じ。

たくり‐か・く

〔他下二〕

たてつづけにしゃべる。まくしたてる。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―・け―・け口説き喞かこつぞ道理なる」

たぐり‐ぐるま【手繰車】

車井戸などで綱をたぐるために仕掛けた車。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐こ・む【手繰り込む】

〔他五〕

①たぐって自分の手に入れる。たぐって自分の方へよせる。

②だんだんに他人のものを取って自分のものにする。

たぐり‐だ・す【手繰り出す】

〔他五〕

①手で繰りながら引き出す。

②手繰ることをはじめる。

たく‐りつ【卓立】

他よりぬきんでて高く立つこと。きわだってすぐれていること。

たぐり‐づり【手繰釣】

(→)「え漕こぎ」に同じ。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐ぶね【手繰舟】

漁網の浮子縄うけなわをたぐりよせる小さい漁船。好色五人女3「勢田より―を借りて」

⇒た‐ぐり【手繰】

だく‐りゅう【濁流】‥リウ

にごった水の流れ。「―に呑まれる」

たく‐りょう【宅料】‥レウ

①家賃。借家料。たなちん。

②住宅の借家料として勤め先から給与される金銭。住宅手当。

だく‐りょう【諾了】‥レウ

すべて承知すること。了解すること。

たぐり‐よ・せる【手繰り寄せる】

〔他下一〕

たぐって手元へ引き寄せる。「投網とあみを―・せる」

た‐く・る

〔他五〕

①奪い取る。ひったくる。浄瑠璃、堀川波鼓「御勘忍と縋り付き箒を―・れば」

②まくる。たくしあげる。「袖を―・る」

③むりに頼む。せがむ。浄瑠璃、心中宵庚申「拝み申す、くれ申せと、―・りかかれば」

たぐ・る【吐る】

〔自四〕

①吐はく。嘔吐する。神代紀上「口より―・れる物」

②咳をする。せきあげる。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「言ひたうて言ひたうて胸の―・る折しも」

た‐ぐ・る【手繰る】

〔他五〕

①両手を交互に使って手元へ引きよせる。かいぐる。三蔵法師伝永久点「絙鏁こうしゃを攀ぢ縁タクリて」。「糸を―・る」

②順にたどって本もとをさぐりよせる。「記憶を―・る」

だく・る【駄句る】

〔自四〕

(「駄句」を活用させた語)駄句を作る。つまらない俳句を作る。

だ‐ぐるい【駄狂い】‥グルヒ

牡馬が発情して牝馬にかかること。狂言、木六駄「おのれ又―をせうと思うて、よい機嫌ぢやな」

たく‐れい【鐸鈴】

(→)鐸に同じ。

たくれい‐ふうはつ【踔厲風発】

[韓愈、柳子厚墓誌銘]議論が鋭く、風のように勢いよく口をついてでること。雄弁の形容。

たく・れる

〔自下一〕

皮がむける。めくれて皺しわがよる。日葡辞書「カワ(皮)ガタクレタ」

た‐ぐろ【田畔】

田のくろ。あぜ。長能集「山がつの―に咲けるをみなへし」

たく‐ろう【宅浪】‥ラウ

予備校などに通わず自宅で勉強する浪人4。

だく‐ろう【濁浪】‥ラウ

にごった波。

たく‐ろん【卓論】

すぐれた議論。

たくわ・う【蓄ふ・貯ふ】タクハフ

〔他下二〕

⇒たくわえる(下一)

たくわえ【蓄え・貯え】タクハヘ

たくわえること。たくわえた物・金。貯蓄。「―がなくなる」

たくわ・える【蓄える・貯える】タクハヘル

〔他下一〕[文]たくは・ふ(下二)

(奈良時代には四段活用も)

①金銭・品物・体力などを後の用のためにためておく。あつめて大切にしまっておく。万葉集19「わたつみの神の命の御櫛笥みくしげに―・ひ置きて」。「実力を―・える」

②髪や鬚ひげを生やす。「ひげを―・える」

③やしなっておく。「妾を―・える」

たくわん【沢庵】

タクアンの訛。

たけ【丈・長】

(動詞「たく(長く)」と同源)

①物の高さ。縦方向の長さ。「身の―」「着物の―」

②馬の蹄ひづめから背までの高さ。4尺以上5尺未満をいう。謡曲、羅生門「―なる馬にうち乗つて」→寸き2。

③あるかぎり。ありたけ。限度。山家集「物思ふ心の―ぞ知られぬる」。「思いの―を述べる」

④勢い。今昔物語集10「軍の―劣りたるに依りて支へ得難し」

⑤(歌論用語)品格。風格。幽玄(優雅典麗の美)と対立させて、崇高壮大な美をいう。後鳥羽院御口伝「やまと歌を詠ずるならひ…或はうるはしく―ある姿あり」

⇒丈なす

たけ【竹】

①イネ科タケ亜科の多年生常緑木本の総称。タケ群とササ群に大別。また、独立のタケ科とする場合もある。茎は木質化、隆起した節があり、地上茎・地下茎に分かれる。地上茎は直立し、多くは中空で、地下茎は節部から根および地上茎(筍たけのこ)を生ずる。葉は狭長扁平で先端がとがり、短柄。稀に稲穂状の黄緑花をつけるが、開花後は多く枯死。東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。タケ群はマダケ・ナリヒラダケ・ホウライチク・オカメザサなどの各属を含む。建築・器具製作・細工物・竿などに重用し、筍は食用。万葉集5「わが園の―の林に鶯鳴くも」

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

オカメザサ

撮影:関戸 勇

オカメザサ

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

シホウチク

撮影:関戸 勇

シホウチク

撮影:関戸 勇

トウチク

撮影:関戸 勇

トウチク

撮影:関戸 勇

ナリヒラダケ

撮影:関戸 勇

ナリヒラダケ

撮影:関戸 勇

ホテイチク

撮影:関戸 勇

ホテイチク

撮影:関戸 勇

マダケ

撮影:関戸 勇

マダケ

撮影:関戸 勇

モウソウチク

撮影:関戸 勇

モウソウチク

撮影:関戸 勇

②竹製の管楽器である尺八の俗称。

③紋所の名。基本は笹紋と同じで、竹の茎に多少の葉を取り合わせて「竹の丸」、雀をあしらって「竹に雀」などとする。

竹

②竹製の管楽器である尺八の俗称。

③紋所の名。基本は笹紋と同じで、竹の茎に多少の葉を取り合わせて「竹の丸」、雀をあしらって「竹に雀」などとする。

竹

④(女房詞)たけのこ。

⇒竹植うる日

⇒竹に油を塗る

⇒竹に雀

⇒竹八月に木六月

⇒竹を割ったよう

たけ【岳・嶽】

(ダケとも。「たか(高)」と同源)高くて大きい山。高山。山岳。源氏物語若紫「富士の山、なにがしの―」

たけ【茸・菌・蕈】

きのこ。〈[季]秋〉。万葉集10「―を詠める」

た‐け【他化】

他人を教えてみちびくこと。化他。

た‐け【他家】

ほかの家。よその家。

だけ【岳・嶽】

⇒たけ

だけ【丈】

〔助詞〕

(副助詞)(「たけ(丈・長)」3から生じた語。タケと清音でも。体言や活用語の連体形を受ける)

①それと限る意。のみ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「不調法が有つても親―で済めども、人の子にはな、義理も有り情もある」。「彼はそれ―が楽しみだ」「二人―で話す」

②及ぶ限度・限界を示す。浄瑠璃、大経師昔暦「のがるる―はのがれもせず京近辺をうろたへ」。「やれる―の事はやる」

③その身分・事情などに相応する意。浄瑠璃、心中重井筒「ちいさいからの馴染―、我子の様に思はれて」。「年長者―あって分別がある」→丈に

たけい【武井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たけい‐たけお【武井武雄】

た‐けい【他形】

岩石内の鉱物が生成する時に、既に存在する他の鉱物に妨げられて、その鉱物特有の結晶面を生じえないこと。

た‐けい【他計】

他のはかりごと。

た‐けい【多形】

①同じ化学的組成をもつ物質で、互いに結晶系を異にするもの。炭酸カルシウムが、方解石としては三方晶系に、霰石あられいしとしては斜方晶系に結晶する類。

②〔生〕同一種の生物個体がある形質・形態・遺伝子などについて、多様性、特に不連続な変異を示すこと。

⇒たけい‐か【多形花】

た‐げい【多芸】

多くの技芸に通じていること。「―な人」「―多才」

⇒多芸は無芸

たけい‐か【多形花】‥クワ

同一種に属する植物の別株または同株中に、形態を異にする2種以上の花を生じるもの。キク・アジサイの花がその例。

⇒た‐けい【多形】

たけいさお‐じんじゃ【建勲神社】‥イサヲ‥

⇒けんくんじんじゃ

たけい‐たけお【武井武雄】‥ヰ‥ヲ

画家・版画家。長野県生れ。雑誌「赤い鳥」「コドモノクニ」などを通して独特の芸術性の高い童画の世界を確立。また小型本を刊行し、装本家としても知られる。(1894〜1983)

⇒たけい【武井】

④(女房詞)たけのこ。

⇒竹植うる日

⇒竹に油を塗る

⇒竹に雀

⇒竹八月に木六月

⇒竹を割ったよう

たけ【岳・嶽】

(ダケとも。「たか(高)」と同源)高くて大きい山。高山。山岳。源氏物語若紫「富士の山、なにがしの―」

たけ【茸・菌・蕈】

きのこ。〈[季]秋〉。万葉集10「―を詠める」

た‐け【他化】

他人を教えてみちびくこと。化他。

た‐け【他家】

ほかの家。よその家。

だけ【岳・嶽】

⇒たけ

だけ【丈】

〔助詞〕

(副助詞)(「たけ(丈・長)」3から生じた語。タケと清音でも。体言や活用語の連体形を受ける)

①それと限る意。のみ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「不調法が有つても親―で済めども、人の子にはな、義理も有り情もある」。「彼はそれ―が楽しみだ」「二人―で話す」

②及ぶ限度・限界を示す。浄瑠璃、大経師昔暦「のがるる―はのがれもせず京近辺をうろたへ」。「やれる―の事はやる」

③その身分・事情などに相応する意。浄瑠璃、心中重井筒「ちいさいからの馴染―、我子の様に思はれて」。「年長者―あって分別がある」→丈に

たけい【武井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たけい‐たけお【武井武雄】

た‐けい【他形】

岩石内の鉱物が生成する時に、既に存在する他の鉱物に妨げられて、その鉱物特有の結晶面を生じえないこと。

た‐けい【他計】

他のはかりごと。

た‐けい【多形】

①同じ化学的組成をもつ物質で、互いに結晶系を異にするもの。炭酸カルシウムが、方解石としては三方晶系に、霰石あられいしとしては斜方晶系に結晶する類。

②〔生〕同一種の生物個体がある形質・形態・遺伝子などについて、多様性、特に不連続な変異を示すこと。

⇒たけい‐か【多形花】

た‐げい【多芸】

多くの技芸に通じていること。「―な人」「―多才」

⇒多芸は無芸

たけい‐か【多形花】‥クワ

同一種に属する植物の別株または同株中に、形態を異にする2種以上の花を生じるもの。キク・アジサイの花がその例。

⇒た‐けい【多形】

たけいさお‐じんじゃ【建勲神社】‥イサヲ‥

⇒けんくんじんじゃ

たけい‐たけお【武井武雄】‥ヰ‥ヲ

画家・版画家。長野県生れ。雑誌「赤い鳥」「コドモノクニ」などを通して独特の芸術性の高い童画の世界を確立。また小型本を刊行し、装本家としても知られる。(1894〜1983)

⇒たけい【武井】

綱】‥ヅノ

楮こうぞの繊維で作ったつな。たくなわ。出雲風土記「千尋の―持ちて百結びに結び」

⇒たくずの‐の【

綱】‥ヅノ

楮こうぞの繊維で作ったつな。たくなわ。出雲風土記「千尋の―持ちて百結びに結び」

⇒たくずの‐の【 綱の】

たくずの‐の【

綱の】

たくずの‐の【 綱の】‥ヅノ‥

〔枕〕

「しら(白)」「しろ(白)」「しらぎ(新羅)」などにかかる。古事記上「―白き腕ただむき」

⇒たく‐ずの【

綱の】‥ヅノ‥

〔枕〕

「しら(白)」「しろ(白)」「しらぎ(新羅)」などにかかる。古事記上「―白き腕ただむき」

⇒たく‐ずの【 綱】

たく・する【託する・托する】

〔他サ変〕[文]託す(サ変)

①たのむ。あずける。ことづける。「友人に―・して届ける」「後事こうじを―・す」「望みを―・す」

②かこつける。ことよせる。口実にする。「花に―・した一首」

だく・する【諾する】

〔他サ変〕[文]諾す(サ変)

承諾する。承知する。うべなう。

だく‐せ【濁世】

⇒じょくせ

たく‐せい【柝声】

拍子木の声。撃柝げきたくの声。

だく‐せい【濁世】

⇒じょくせ

だく‐せい【濁声】

にごった声。だみごえ。

だくせい‐けいやく【諾成契約】

目的物の交付を必要とせず、当事者の合意だけで成立する契約。↔要物契約

たく‐せつ【卓説】

すぐれた説。「名論―」

たく‐ぜつ【卓絶】

すぐれていて他にくらべるものがないこと。「―した手腕」

たく‐せん【託宣】

神が人にのりうつり、または夢などにあらわれて、その意思を告げ知らせること。神に祈って受けたおつげ。神託。→御託宣

たく‐せん【謫仙】

①仙界から人間界へ追いおとされた仙人。

②大詩人の美称。詩仙。謫仙人。

たく‐せん【謫遷】

罪により官職をおとして遠い地へ追いやること。

たく‐ぜん【卓然】

高くぬけ出ているさま。きわだってすぐれているさま。卓爾たくじ。「―として他を圧する」

たく‐そう【宅送】

家まで荷物を送ること。

たく‐そう【託送】

人にたのんで物を送ること。ことづけて送ること。「土産を―する」

⇒たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

旅客運送に付随し、航空運送事業者などが、旅客から引渡しを受けてその保管の下に運送する手荷物。→チッキ

⇒たく‐そう【託送】

たく‐だ【槖駝】

(「槖」は袋の意)

①ラクダの異称。

②[柳宗元、種樹郭槖駝伝](背にこぶのある植木屋郭が「槖駝」と名乗ったことから)植木屋の異名。槖駝師。

だく‐だく

①汗・血などが盛んに流れ出るさま。「汗―」

②動悸どうきがしておちつかないさま。どきどき。狂言、内沙汰「わが家ながら胸が―する」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「おなかのつかへ―と胸に躍るをさすりさげ」

③馬が疾走するさま。〈日葡辞書〉

だく‐だく【諾諾】

「はいはい」と言って人の言う通りに従うこと。「唯々いい―」

たく‐ち【宅地】

①家屋の敷地。家屋の建築用に供せられる土地。屋敷。

②地目ちもくの一種。建造物の敷地として登録または登記された土地。

⇒たくち‐ぞうせい【宅地造成】

⇒たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】

⇒たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】

たく‐ち【拓地】

土地をきりひらくこと。開墾。開拓。

たぐち【田口】

姓氏の一つ。

⇒たぐち‐うきち【田口卯吉】

たぐち‐うきち【田口卯吉】

経済学者・文明史家。号は鼎軒。江戸生れ。1879年(明治12)「東京経済雑誌」を創刊、自由主義経済学の唱道、民権の鼓吹に努め、実業界でも活躍。94年衆議院議員。著「日本開化小史」「支那開化小史」など。また、雑誌「史海」のほか「国史大系」「群書類従」などを編集刊行。(1855〜1905)

→資料:『日本開化小史』

⇒たぐち【田口】

たくち‐ぞうせい【宅地造成】‥ザウ‥

農地や山林などを宅地として使うため、土地の形質を変更すること。

⇒たく‐ち【宅地】

たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】‥ゲフ

宅地建物取引業法の規定により免許を受けて、宅地・建物の売買・交換・賃貸借などの仲介をする業務。

⇒たく‐ち【宅地】

たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】‥クワ‥

市街化区域内の農地に対して、宅地並みの評価額によって固定資産税を課すこと。

⇒たく‐ち【宅地】

た‐ぐつ【田沓】

猪の皮を綴じ合わせて作った沓。田仕事の際に用いた。猪いの沓。

だく‐つき

動悸どうきがすること。狂言、山立聟「まづ胸の―を鎮めて申上げませう」

だく‐つ・く

〔自四〕

動悸がする。どきどきする。だくめく。浄瑠璃、本朝廿四孝「唐織早くと勧められ、―・く胸も押し鎮め」

タクティックス【tactics】

戦術。術策。

だく‐てん【濁点】

(→)濁音符だくおんぷに同じ。

タクト【Takt ドイツ】

〔音〕

①拍。小節。また、拍子。拍節。

②(Taktstock ドイツ)日本で、指揮棒。また、指揮。「―を振る」「―をとる」

ダクト【duct】

建物内で、空気調節・換気のために空気を通す管路。また、一般に流体の輸送、地下の送電線・電話線などの収容に用いる管路。導管。

たくな・む【巧む】

〔他四〕

たくらむ。くわだてる。もくろむ。浮世草子、当世芝居気質「この趣向をすぐに一切浄瑠璃芝居へ嫁入りさせんと―・み」

たく‐なわ【

綱】

たく・する【託する・托する】

〔他サ変〕[文]託す(サ変)

①たのむ。あずける。ことづける。「友人に―・して届ける」「後事こうじを―・す」「望みを―・す」

②かこつける。ことよせる。口実にする。「花に―・した一首」

だく・する【諾する】

〔他サ変〕[文]諾す(サ変)

承諾する。承知する。うべなう。

だく‐せ【濁世】

⇒じょくせ

たく‐せい【柝声】

拍子木の声。撃柝げきたくの声。

だく‐せい【濁世】

⇒じょくせ

だく‐せい【濁声】

にごった声。だみごえ。

だくせい‐けいやく【諾成契約】

目的物の交付を必要とせず、当事者の合意だけで成立する契約。↔要物契約

たく‐せつ【卓説】

すぐれた説。「名論―」

たく‐ぜつ【卓絶】

すぐれていて他にくらべるものがないこと。「―した手腕」

たく‐せん【託宣】

神が人にのりうつり、または夢などにあらわれて、その意思を告げ知らせること。神に祈って受けたおつげ。神託。→御託宣

たく‐せん【謫仙】

①仙界から人間界へ追いおとされた仙人。

②大詩人の美称。詩仙。謫仙人。

たく‐せん【謫遷】

罪により官職をおとして遠い地へ追いやること。

たく‐ぜん【卓然】

高くぬけ出ているさま。きわだってすぐれているさま。卓爾たくじ。「―として他を圧する」

たく‐そう【宅送】

家まで荷物を送ること。

たく‐そう【託送】

人にたのんで物を送ること。ことづけて送ること。「土産を―する」

⇒たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

たくそう‐てにもつ【託送手荷物】

旅客運送に付随し、航空運送事業者などが、旅客から引渡しを受けてその保管の下に運送する手荷物。→チッキ

⇒たく‐そう【託送】

たく‐だ【槖駝】

(「槖」は袋の意)

①ラクダの異称。

②[柳宗元、種樹郭槖駝伝](背にこぶのある植木屋郭が「槖駝」と名乗ったことから)植木屋の異名。槖駝師。

だく‐だく

①汗・血などが盛んに流れ出るさま。「汗―」

②動悸どうきがしておちつかないさま。どきどき。狂言、内沙汰「わが家ながら胸が―する」。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「おなかのつかへ―と胸に躍るをさすりさげ」

③馬が疾走するさま。〈日葡辞書〉

だく‐だく【諾諾】

「はいはい」と言って人の言う通りに従うこと。「唯々いい―」

たく‐ち【宅地】

①家屋の敷地。家屋の建築用に供せられる土地。屋敷。

②地目ちもくの一種。建造物の敷地として登録または登記された土地。

⇒たくち‐ぞうせい【宅地造成】

⇒たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】

⇒たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】

たく‐ち【拓地】

土地をきりひらくこと。開墾。開拓。

たぐち【田口】

姓氏の一つ。

⇒たぐち‐うきち【田口卯吉】

たぐち‐うきち【田口卯吉】

経済学者・文明史家。号は鼎軒。江戸生れ。1879年(明治12)「東京経済雑誌」を創刊、自由主義経済学の唱道、民権の鼓吹に努め、実業界でも活躍。94年衆議院議員。著「日本開化小史」「支那開化小史」など。また、雑誌「史海」のほか「国史大系」「群書類従」などを編集刊行。(1855〜1905)

→資料:『日本開化小史』

⇒たぐち【田口】

たくち‐ぞうせい【宅地造成】‥ザウ‥

農地や山林などを宅地として使うため、土地の形質を変更すること。

⇒たく‐ち【宅地】

たくち‐たてもの‐とりひきぎょう【宅地建物取引業】‥ゲフ

宅地建物取引業法の規定により免許を受けて、宅地・建物の売買・交換・賃貸借などの仲介をする業務。

⇒たく‐ち【宅地】

たくちなみ‐かぜい【宅地並み課税】‥クワ‥

市街化区域内の農地に対して、宅地並みの評価額によって固定資産税を課すこと。

⇒たく‐ち【宅地】

た‐ぐつ【田沓】

猪の皮を綴じ合わせて作った沓。田仕事の際に用いた。猪いの沓。

だく‐つき

動悸どうきがすること。狂言、山立聟「まづ胸の―を鎮めて申上げませう」

だく‐つ・く

〔自四〕

動悸がする。どきどきする。だくめく。浄瑠璃、本朝廿四孝「唐織早くと勧められ、―・く胸も押し鎮め」

タクティックス【tactics】

戦術。術策。

だく‐てん【濁点】

(→)濁音符だくおんぷに同じ。

タクト【Takt ドイツ】

〔音〕

①拍。小節。また、拍子。拍節。

②(Taktstock ドイツ)日本で、指揮棒。また、指揮。「―を振る」「―をとる」

ダクト【duct】

建物内で、空気調節・換気のために空気を通す管路。また、一般に流体の輸送、地下の送電線・電話線などの収容に用いる管路。導管。

たくな・む【巧む】

〔他四〕

たくらむ。くわだてる。もくろむ。浮世草子、当世芝居気質「この趣向をすぐに一切浄瑠璃芝居へ嫁入りさせんと―・み」

たく‐なわ【 縄】‥ナハ

楮こうぞの繊維でつくった縄。神代紀下「千尋の―」。枕草子306「この―を海に浮けてありく」

⇒たくなわ‐の【

縄】‥ナハ

楮こうぞの繊維でつくった縄。神代紀下「千尋の―」。枕草子306「この―を海に浮けてありく」

⇒たくなわ‐の【 縄の】

たくなわ‐の【

縄の】

たくなわ‐の【 縄の】‥ナハ‥

〔枕〕

「なが(長)」「ちひろ(千尋)」にかかる。万葉集2「―長き命を」

⇒たく‐なわ【

縄の】‥ナハ‥

〔枕〕

「なが(長)」「ちひろ(千尋)」にかかる。万葉集2「―長き命を」

⇒たく‐なわ【 縄】

たく‐ぬの【

縄】

たく‐ぬの【 布】

楮こうぞの繊維で織った白布。夫木和歌抄33「いかなれば恋にむさるる―のなほさゆみなる人の心ぞ」

だく‐のり【跑乗り】

乗馬を跑足だくあしで駆けさせること。乗馬の足並をやや急にして乗ること。

たく‐はい【宅配】

自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。

⇒たくはい‐びん【宅配便】

たくはい‐びん【宅配便】

一般家庭に、軽量な小口荷物を配達する輸送サービス。

⇒たく‐はい【宅配】

たく‐はつ【托鉢】

〔仏〕

①修行僧が、各戸で布施する米銭を鉄鉢で受けてまわること。乞食こつじき。行乞。「―僧」

②禅寺で食事の時、僧が鉢を持って僧堂に行くこと。

⇒たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】

たく‐ばつ【択伐】

樹木が健全に育ち、後継樹が順調に生え育つよう、成熟木を伐採すること。

たく‐ばつ【択抜】

多くの中からよりぬくこと。選抜。

たく‐ばつ【卓抜】

他よりすぐれてぬきん出ていること。卓絶。卓越。「―な着想」

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】

〔史〕北魏の別称。

たくばつ‐けい【拓跋珪】

中国、北魏ほくぎの道武帝の名。

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ

(Mendicant Orders)13世紀西ヨーロッパの諸都市に生まれた修道会の総称。修道士は托鉢によって生活し、説教や学問活動などを通じて民衆・信仰に奉仕。フランシスコ会・ドミニコ会・カルメル会など。

⇒たく‐はつ【托鉢】

たく‐はん【沢畔】

さわのほとり。さわべ。

たく‐ばん【宅番】

①家の番人。

②江戸時代、蟄居ちっきょを申しつけた臣下に番士をつけ、その宅を看守させたもの。

だく‐ひ【諾否】

承知と不承知。承知か否いなか。「―を問う」

たく‐ひつ【卓筆】

すぐれた筆跡または文章。

たく‐ひれ【

布】

楮こうぞの繊維で織った白布。夫木和歌抄33「いかなれば恋にむさるる―のなほさゆみなる人の心ぞ」

だく‐のり【跑乗り】

乗馬を跑足だくあしで駆けさせること。乗馬の足並をやや急にして乗ること。

たく‐はい【宅配】

自宅配達の略。商品や新聞・雑誌・荷物などを家まで配達すること。

⇒たくはい‐びん【宅配便】

たくはい‐びん【宅配便】

一般家庭に、軽量な小口荷物を配達する輸送サービス。

⇒たく‐はい【宅配】

たく‐はつ【托鉢】

〔仏〕

①修行僧が、各戸で布施する米銭を鉄鉢で受けてまわること。乞食こつじき。行乞。「―僧」

②禅寺で食事の時、僧が鉢を持って僧堂に行くこと。

⇒たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】

たく‐ばつ【択伐】

樹木が健全に育ち、後継樹が順調に生え育つよう、成熟木を伐採すること。

たく‐ばつ【択抜】

多くの中からよりぬくこと。選抜。

たく‐ばつ【卓抜】

他よりすぐれてぬきん出ていること。卓絶。卓越。「―な着想」

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】

〔史〕北魏の別称。

たくばつ‐けい【拓跋珪】

中国、北魏ほくぎの道武帝の名。

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ

(Mendicant Orders)13世紀西ヨーロッパの諸都市に生まれた修道会の総称。修道士は托鉢によって生活し、説教や学問活動などを通じて民衆・信仰に奉仕。フランシスコ会・ドミニコ会・カルメル会など。

⇒たく‐はつ【托鉢】

たく‐はん【沢畔】

さわのほとり。さわべ。

たく‐ばん【宅番】

①家の番人。

②江戸時代、蟄居ちっきょを申しつけた臣下に番士をつけ、その宅を看守させたもの。

だく‐ひ【諾否】

承知と不承知。承知か否いなか。「―を問う」

たく‐ひつ【卓筆】

すぐれた筆跡または文章。

たく‐ひれ【 領巾】

楮こうぞの繊維で作ったひれ。

⇒たくひれ‐の【

領巾】

楮こうぞの繊維で作ったひれ。

⇒たくひれ‐の【 領巾の】

たくひれ‐の【

領巾の】

たくひれ‐の【 領巾の】

〔枕〕

「しろ(白)」「さぎ(鷺)」「かけ」にかかる。万葉集11「―白浜波の寄りもあへず」

⇒たく‐ひれ【

領巾の】

〔枕〕

「しろ(白)」「さぎ(鷺)」「かけ」にかかる。万葉集11「―白浜波の寄りもあへず」

⇒たく‐ひれ【 領巾】

たく‐ふ【卓布】

食卓にかける布。テーブル‐クロス。

たく‐ぶすま【

領巾】

たく‐ふ【卓布】

食卓にかける布。テーブル‐クロス。

たく‐ぶすま【 衾】

[一]〔名〕

楮こうぞの繊維で作った夜具。古事記上「―さやぐが下に」

[二]〔枕〕

(色が白いところから)「しら(白)」「しらぎ(新羅)」にかかる。万葉集14「―白山風の寝なへども」

た‐くふら【手腓・臂】

(タクブラとも)(→)「たこむら」に同じ。雄略紀「―に虻あむ掻き着き」

たく‐ぶんくん【卓文君】

漢の武帝の頃の女性。四川の人。富豪卓王孫の娘で、文人司馬相如とかけ落ちし、酒場を開いて自ら働き、のち、相如の心変りを怒って「白頭吟」を作ったという。

タグボート【tugboat】

大型船を曳いて移動させ、出入港を助ける小型船。曳船ひきふね。

たく‐ぼく【啄木】

①キツツキの異称。〈下学集〉

②「啄木組み」の略。

③掛軸の上部につけられた懸緒と巻緒とを合わせた名。啄木組みの紐を用いる。

⇒たくぼく‐うち【啄木打】

⇒たくぼく‐おどし【啄木縅】

⇒たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

⇒たくぼく‐ちょう【啄木鳥】

たくぼく【啄木】

①琵琶の曲名。「流泉」「楊真操」と共に遣唐使藤原貞敏(807〜867)が唐の廉承武から伝え、琵琶の三秘曲と称されたが、演奏伝承は3曲とも廃絶。解脱楽。

②⇒いしかわたくぼく(石川啄木)。

⇒たくぼく‐き【啄木忌】

だく‐ぼく【凸凹】

坂道などに高低のあること。でこぼこ。だくりぼくり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「胸はだくだく―の坂の下へと別れける」

たくぼく‐うち【啄木打】

(→)「啄木組み」に同じ。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐おどし【啄木縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。啄木組みの糸でおどしたもの。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐き【啄木忌】

石川啄木の忌日。4月13日。〈[季]春〉

⇒たくぼく【啄木】

たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

紐の打ち方。キツツキの啄ついばんだ跡に似るところからの名。白・萌黄・紫などの色糸をまじえてまだらに組んだもの。鎧よろいの縅おどしや刀の下緒さげお、掛軸の紐などに用いる。啄木打。たくぼく。たくぶく。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐ちょう【啄木鳥】‥テウ

キツツキの異称。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たく‐ほん【拓本】

木や石、または石碑や器物に刻まれた文字・文様を紙に写しとったもの。その方法に湿拓と乾拓とがある。湿拓は画箋紙か綿紙を被写物の上に延べ、これに水を刷いて密着させ、半ば乾いてから、上から墨汁を湿した「たんぽ」でたたく。乾拓は湿さずに蝋墨または釣鐘墨で上から摺る。石摺いしずり。搨本とうほん。

たく‐ま【琢磨】

(玉などをすり磨く意から)学問・技芸に励んで、修練すること。「切磋せっさ―」

たくま‐ざる【巧まざる】

意識して工夫をこらしたものでない。作為のない。「―構成の妙」

たくまし・い【逞しい】

〔形〕[文]たくま・し(シク)

①存分に満ち満ちている。豪勢である。日本霊異記中「―・しく故京ふるさとより食じき備もうけて来れり」

②存分に力強く、がっしりしている。平家物語11「黒き馬の太う―・しいに」。「筋骨―・い男」

③勢いや意志が力強くさかんである。白氏文集「愛才心倜儻たくまし」。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「ハテサテ―・しきお志、女ながらも天晴家柄」。「―・い生活力」「―・い食欲」

④(「―・くする」の形で用いる)

⇒たくましゅうする

たくま‐しき‐ボイラー【田熊式ボイラー】

国産水管ボイラーの一種。田熊常吉(1872〜1954)の発明。水管群の中央の1列だけを太管にし、その中に降水管を収め、かつ降水管の上端を汽水ドラム内の集水器に連絡し、ボイラー水は冷水と蒸発水の比重の差によって激しく循環するので、効率がよい。

たくましゅう・する【逞しゅうする】タクマシウ‥

〔他サ変〕[文]たくましう・す(サ変)

(タクマシクスの音便)

①勢いをさかんにする。文鏡秘府論保延点「方に欲を逞タクマシウシて」。「猛威を―・する」

②思う存分にする。「想像を―・する」

たくまず‐して【巧まずして】

特に意図せずに。岡本かの子、河明り「さすがに話術を鍛へた近頃の下町の芸妓げいぎの話は、―面白かつたが」

たくま‐は【宅磨派・宅間派・託磨派】

平安末期〜鎌倉時代の絵仏師の一系列。その祖と思われる藤原為遠は1174年(承安4)以前に出家して絵仏師勝智しょうちとして活躍し、その子為基は勝賀しょうがと称し、宋風の新しい線描をとり入れて、12世紀末の仏画に新風を開いた。東寺の「十二天屏風」(1191年(建久2)作)はその代表作。勝賀の弟為久ためひさは鎌倉幕府に招かれる。

たくま‐りゅう【宅間流】‥リウ

関孝和と同時代の大坂の数学者宅間能満よしきよを始祖とする和算の流派。関流と比肩される。第3代鎌田俊清としきよ(1678〜1744)は、宅間流円理により、26桁まで正しい円周率を求めた。

たくみ【工・巧み】

①たくむこと。かんがえ。てだて。くわだて。たくらみ。計略。

②(「匠」とも書く)手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。細工師。特に、木工。こだくみ。〈倭名類聚鈔2〉

③しごと。しわざ。また、「芸術」「技術」の雅語的表現。

④(ふつう「巧み」と書く)てぎわのよいこと。できのよいこと。上手。技巧。古今和歌集序「言葉は―にてそのさま身に負はず」。「話術に―な人」「―に売りこむ」「―をこらす」

⇒たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

⇒たくみ‐に【巧みに】

⇒たくみ‐や【工屋】

たくみ【内匠】

宮廷の工匠。

⇒たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒たくみ‐りょう【内匠寮】

たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみりょう。源氏物語桐壺「里の殿は、修理職すりしき・―に宣旨くだりて、二なう改め作らせ給ふ」

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

(巣をつくることが巧みだからいう)ミソサザイの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐に【巧みに】

〔副〕

上手に。うまく。神代紀上「―俳優わざおきす」。「言葉―誘い出す」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

内匠寮の長官。うちのたくみのかみ。

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐や【工屋】

薄板で曲物まげもの細工を作る職人。日葡辞書「タクミヤ、また、ヒモノヤ(桧物屋)」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐りょう【内匠寮】‥レウ

①中務なかつかさ省に属し、宮中の調度の製作、殿舎の装飾をつかさどった役所。728年(神亀5)設置の令外りょうげの官。うちのたくみのつかさ。たくみづかさ。

②旧制で、宮内省の一部局。宮殿その他の建築・土木に関する事項を管理。1947年主馬しゅめ寮と合併して宮内庁管理部となる。

⇒たくみ【内匠】

たく・む【巧む・工む】

〔他五〕

①工夫をめぐらす。趣向をこらす。「―・まざる美」「―・まずしてあらわれるユーモア」

②たくらむ。企てる。古今著聞集16「かねてよりしか―・みまうけたる事なれば」

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。拓務大臣を長とし、植民地統治・移植民などに関する行政をつかさどった官庁。1929年(昭和4)創設、42年大東亜省に編入。

たくめ【専】

〔副〕

もっぱら。専一に。「たうめ」とも。敏達紀(前田本)院政期頃点「豈に専タクメ蘇我臣が仏の法を興し行ふに由るに非ずや」

だく‐めき

胸がどきどきすること。狂言、空腕「今胸の―を直いて咄しませう」

だく‐め・く

〔自四〕

胸がどきどきする。狂言、清水「アア胸が―・いてなりませぬ」

たく‐も【焚く藻】

塩をとるために焼く藻塩草。後拾遺和歌集恋「浦風になびきにけりな里のあまの―の煙心弱さは」

だく‐やく【諾約】

契約の申込みに承諾を与えること。

たく‐ゆ【託喩】

事に託してさとすこと。

たく‐よう【托葉】‥エフ

普通葉の葉柄の基部にある葉片。双子葉植物に多く見られ、形・大きさは変化が大。バラ科・マメ科・アカネ科などで著しいが、全くこれを欠く植物もある。→葉(図)

た‐ぐら【田鞍】

農耕時に牛馬の背に置く鞍。犂すきなどの牽引用。運搬の際につける荷鞍にぐらとは異なる。

たく‐らく【卓犖】

(「卓」も「犖」もすぐれる意)他よりぬきん出てすぐれていること。卓越。太平記15「宝祚の護持を致す事、諸寺に―せり」

たく‐らく【謫落】

罪によって官職をおとされること。

たくらく‐しつろ【拓落失路】

出世の道を失い、落ちぶれて失意の底に沈むこと。

ダグラス【Mary T. Douglas】

イギリスの社会人類学者。コンゴのレレ人社会の調査から、逸脱と秩序の問題を探求。著「汚穢と禁忌」など。(1921〜2007)

ダグラス【Frederick Douglass】

アメリカの黒人運動家。奴隷の子として生まれたが北部に逃亡。奴隷解放と黒人の権利獲得の運動を指導。ハイチ駐在アメリカ公使など歴任。自伝がある。(1818〜1895)

ダグラス‐か【ダグラス窩】‥クワ

〔医〕(イギリスの解剖学者ダグラス(J.Douglas1675〜1742)の名に因む)腹膜腔の一部。腹膜は直腸の上3分の2を被い、男性では膀胱、女性では子宮を被う腹膜に連なり、それぞれ直腸膀胱窩、直腸子宮窩をつくる。この直腸の前にある腹膜の陥凹で腹膜腔の最深部をなす部分をダグラス窩という。

ダグラス‐もみ【ダグラス樅】

(Douglas fir)アメリカマツの別名。

たくらだ【痴・田蔵田】

(麝香鹿じゃこうじかに似た獣で、人が狩る時、飛び出して来て殺されるという)自分に関係のないことで愚かにも死ぬ者。ばかもの。うつけもの。御伽草子、物くさ太郎「これほどの―はなしと思ひて」

た‐くら・ぶ【た比ぶ・た較ぶ】

〔他下二〕

(タは接頭語)くらべる。比較する。今昔物語集2「その国のあまたの后を―・ぶるに」

たくらべ

(岩手県で)小正月の晩の年占としうらをいう。→年見としみ

タクラマカン【Taklamakan】

中国新疆ウイグル自治区の天山南路にある中国最大の砂漠。タリム盆地の流砂から成る砂丘地帯。面積34万平方キロメートル。

たくらみ【企み】

たくらむこと。くわだて。

たくら・む【企む】

〔他五〕

くわだてる。計画する。特に、悪事をくわだてる。「謀反を―・む」

たくら‐もの【たくら者】

(→)「たくらだ」に同じ。

たく‐らん【托卵】

ある鳥が他種の鳥の巣に産卵し、その鳥に抱卵・育雛いくすうさせること。多くの場合、仮親の卵より早く孵化し、仮親の卵を巣外に排除する。日本ではカッコウ科のカッコウ・ホトトギス・ジュウイチ・ツツドリの4種がこの習性を持ち、ウグイス・モズ・ホオジロ・オオルリなどの巣に産卵する。

だく‐らん【濁乱】

にごりみだれること。→じょくらん

たぐり【吐】

吐くこと。吐いたもの。嘔吐。へど。古事記上「―に生なれる神の名みなは」

た‐ぐり【手繰】

たぐること。また、その用具。

⇒たぐり‐ぐるま【手繰車】

⇒たぐり‐づり【手繰釣】

⇒たぐり‐ぶね【手繰舟】

たぐり‐あ・げる【手繰り上げる】

〔他下一〕[文]たぐりあ・ぐ(下二)

両手を交互に使って上に引きあげる。

たぐり‐いだ・す【手繰り出す】

〔他四〕

(→)「たぐりだす」に同じ。

たくり‐か・く

〔他下二〕

たてつづけにしゃべる。まくしたてる。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―・け―・け口説き喞かこつぞ道理なる」

たぐり‐ぐるま【手繰車】

車井戸などで綱をたぐるために仕掛けた車。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐こ・む【手繰り込む】

〔他五〕

①たぐって自分の手に入れる。たぐって自分の方へよせる。

②だんだんに他人のものを取って自分のものにする。

たぐり‐だ・す【手繰り出す】

〔他五〕

①手で繰りながら引き出す。

②手繰ることをはじめる。

たく‐りつ【卓立】

他よりぬきんでて高く立つこと。きわだってすぐれていること。

たぐり‐づり【手繰釣】

(→)「え漕こぎ」に同じ。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐ぶね【手繰舟】

漁網の浮子縄うけなわをたぐりよせる小さい漁船。好色五人女3「勢田より―を借りて」

⇒た‐ぐり【手繰】

だく‐りゅう【濁流】‥リウ

にごった水の流れ。「―に呑まれる」

たく‐りょう【宅料】‥レウ

①家賃。借家料。たなちん。

②住宅の借家料として勤め先から給与される金銭。住宅手当。

だく‐りょう【諾了】‥レウ

すべて承知すること。了解すること。

たぐり‐よ・せる【手繰り寄せる】

〔他下一〕

たぐって手元へ引き寄せる。「投網とあみを―・せる」

た‐く・る

〔他五〕

①奪い取る。ひったくる。浄瑠璃、堀川波鼓「御勘忍と縋り付き箒を―・れば」

②まくる。たくしあげる。「袖を―・る」

③むりに頼む。せがむ。浄瑠璃、心中宵庚申「拝み申す、くれ申せと、―・りかかれば」

たぐ・る【吐る】

〔自四〕

①吐はく。嘔吐する。神代紀上「口より―・れる物」

②咳をする。せきあげる。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「言ひたうて言ひたうて胸の―・る折しも」

た‐ぐ・る【手繰る】

〔他五〕

①両手を交互に使って手元へ引きよせる。かいぐる。三蔵法師伝永久点「絙鏁こうしゃを攀ぢ縁タクリて」。「糸を―・る」

②順にたどって本もとをさぐりよせる。「記憶を―・る」

だく・る【駄句る】

〔自四〕

(「駄句」を活用させた語)駄句を作る。つまらない俳句を作る。

だ‐ぐるい【駄狂い】‥グルヒ

牡馬が発情して牝馬にかかること。狂言、木六駄「おのれ又―をせうと思うて、よい機嫌ぢやな」

たく‐れい【鐸鈴】

(→)鐸に同じ。

たくれい‐ふうはつ【踔厲風発】

[韓愈、柳子厚墓誌銘]議論が鋭く、風のように勢いよく口をついてでること。雄弁の形容。

たく・れる

〔自下一〕

皮がむける。めくれて皺しわがよる。日葡辞書「カワ(皮)ガタクレタ」

た‐ぐろ【田畔】

田のくろ。あぜ。長能集「山がつの―に咲けるをみなへし」

たく‐ろう【宅浪】‥ラウ

予備校などに通わず自宅で勉強する浪人4。

だく‐ろう【濁浪】‥ラウ

にごった波。

たく‐ろん【卓論】

すぐれた議論。

たくわ・う【蓄ふ・貯ふ】タクハフ

〔他下二〕

⇒たくわえる(下一)

たくわえ【蓄え・貯え】タクハヘ

たくわえること。たくわえた物・金。貯蓄。「―がなくなる」

たくわ・える【蓄える・貯える】タクハヘル

〔他下一〕[文]たくは・ふ(下二)

(奈良時代には四段活用も)

①金銭・品物・体力などを後の用のためにためておく。あつめて大切にしまっておく。万葉集19「わたつみの神の命の御櫛笥みくしげに―・ひ置きて」。「実力を―・える」

②髪や鬚ひげを生やす。「ひげを―・える」

③やしなっておく。「妾を―・える」

たくわん【沢庵】

タクアンの訛。

たけ【丈・長】

(動詞「たく(長く)」と同源)

①物の高さ。縦方向の長さ。「身の―」「着物の―」

②馬の蹄ひづめから背までの高さ。4尺以上5尺未満をいう。謡曲、羅生門「―なる馬にうち乗つて」→寸き2。

③あるかぎり。ありたけ。限度。山家集「物思ふ心の―ぞ知られぬる」。「思いの―を述べる」

④勢い。今昔物語集10「軍の―劣りたるに依りて支へ得難し」

⑤(歌論用語)品格。風格。幽玄(優雅典麗の美)と対立させて、崇高壮大な美をいう。後鳥羽院御口伝「やまと歌を詠ずるならひ…或はうるはしく―ある姿あり」

⇒丈なす

たけ【竹】

①イネ科タケ亜科の多年生常緑木本の総称。タケ群とササ群に大別。また、独立のタケ科とする場合もある。茎は木質化、隆起した節があり、地上茎・地下茎に分かれる。地上茎は直立し、多くは中空で、地下茎は節部から根および地上茎(筍たけのこ)を生ずる。葉は狭長扁平で先端がとがり、短柄。稀に稲穂状の黄緑花をつけるが、開花後は多く枯死。東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。タケ群はマダケ・ナリヒラダケ・ホウライチク・オカメザサなどの各属を含む。建築・器具製作・細工物・竿などに重用し、筍は食用。万葉集5「わが園の―の林に鶯鳴くも」

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

衾】

[一]〔名〕

楮こうぞの繊維で作った夜具。古事記上「―さやぐが下に」

[二]〔枕〕

(色が白いところから)「しら(白)」「しらぎ(新羅)」にかかる。万葉集14「―白山風の寝なへども」

た‐くふら【手腓・臂】

(タクブラとも)(→)「たこむら」に同じ。雄略紀「―に虻あむ掻き着き」

たく‐ぶんくん【卓文君】

漢の武帝の頃の女性。四川の人。富豪卓王孫の娘で、文人司馬相如とかけ落ちし、酒場を開いて自ら働き、のち、相如の心変りを怒って「白頭吟」を作ったという。

タグボート【tugboat】

大型船を曳いて移動させ、出入港を助ける小型船。曳船ひきふね。

たく‐ぼく【啄木】

①キツツキの異称。〈下学集〉

②「啄木組み」の略。

③掛軸の上部につけられた懸緒と巻緒とを合わせた名。啄木組みの紐を用いる。

⇒たくぼく‐うち【啄木打】

⇒たくぼく‐おどし【啄木縅】

⇒たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

⇒たくぼく‐ちょう【啄木鳥】

たくぼく【啄木】

①琵琶の曲名。「流泉」「楊真操」と共に遣唐使藤原貞敏(807〜867)が唐の廉承武から伝え、琵琶の三秘曲と称されたが、演奏伝承は3曲とも廃絶。解脱楽。

②⇒いしかわたくぼく(石川啄木)。

⇒たくぼく‐き【啄木忌】

だく‐ぼく【凸凹】

坂道などに高低のあること。でこぼこ。だくりぼくり。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「胸はだくだく―の坂の下へと別れける」

たくぼく‐うち【啄木打】

(→)「啄木組み」に同じ。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐おどし【啄木縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一種。啄木組みの糸でおどしたもの。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐き【啄木忌】

石川啄木の忌日。4月13日。〈[季]春〉

⇒たくぼく【啄木】

たくぼく‐ぐみ【啄木組み】

紐の打ち方。キツツキの啄ついばんだ跡に似るところからの名。白・萌黄・紫などの色糸をまじえてまだらに組んだもの。鎧よろいの縅おどしや刀の下緒さげお、掛軸の紐などに用いる。啄木打。たくぼく。たくぶく。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たくぼく‐ちょう【啄木鳥】‥テウ

キツツキの異称。

⇒たく‐ぼく【啄木】

たく‐ほん【拓本】

木や石、または石碑や器物に刻まれた文字・文様を紙に写しとったもの。その方法に湿拓と乾拓とがある。湿拓は画箋紙か綿紙を被写物の上に延べ、これに水を刷いて密着させ、半ば乾いてから、上から墨汁を湿した「たんぽ」でたたく。乾拓は湿さずに蝋墨または釣鐘墨で上から摺る。石摺いしずり。搨本とうほん。

たく‐ま【琢磨】

(玉などをすり磨く意から)学問・技芸に励んで、修練すること。「切磋せっさ―」

たくま‐ざる【巧まざる】

意識して工夫をこらしたものでない。作為のない。「―構成の妙」

たくまし・い【逞しい】

〔形〕[文]たくま・し(シク)

①存分に満ち満ちている。豪勢である。日本霊異記中「―・しく故京ふるさとより食じき備もうけて来れり」

②存分に力強く、がっしりしている。平家物語11「黒き馬の太う―・しいに」。「筋骨―・い男」

③勢いや意志が力強くさかんである。白氏文集「愛才心倜儻たくまし」。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「ハテサテ―・しきお志、女ながらも天晴家柄」。「―・い生活力」「―・い食欲」

④(「―・くする」の形で用いる)

⇒たくましゅうする

たくま‐しき‐ボイラー【田熊式ボイラー】

国産水管ボイラーの一種。田熊常吉(1872〜1954)の発明。水管群の中央の1列だけを太管にし、その中に降水管を収め、かつ降水管の上端を汽水ドラム内の集水器に連絡し、ボイラー水は冷水と蒸発水の比重の差によって激しく循環するので、効率がよい。

たくましゅう・する【逞しゅうする】タクマシウ‥

〔他サ変〕[文]たくましう・す(サ変)

(タクマシクスの音便)

①勢いをさかんにする。文鏡秘府論保延点「方に欲を逞タクマシウシて」。「猛威を―・する」

②思う存分にする。「想像を―・する」

たくまず‐して【巧まずして】

特に意図せずに。岡本かの子、河明り「さすがに話術を鍛へた近頃の下町の芸妓げいぎの話は、―面白かつたが」

たくま‐は【宅磨派・宅間派・託磨派】

平安末期〜鎌倉時代の絵仏師の一系列。その祖と思われる藤原為遠は1174年(承安4)以前に出家して絵仏師勝智しょうちとして活躍し、その子為基は勝賀しょうがと称し、宋風の新しい線描をとり入れて、12世紀末の仏画に新風を開いた。東寺の「十二天屏風」(1191年(建久2)作)はその代表作。勝賀の弟為久ためひさは鎌倉幕府に招かれる。

たくま‐りゅう【宅間流】‥リウ

関孝和と同時代の大坂の数学者宅間能満よしきよを始祖とする和算の流派。関流と比肩される。第3代鎌田俊清としきよ(1678〜1744)は、宅間流円理により、26桁まで正しい円周率を求めた。

たくみ【工・巧み】

①たくむこと。かんがえ。てだて。くわだて。たくらみ。計略。

②(「匠」とも書く)手先または器械で物を造る仕事。また、それを業とする人。細工師。特に、木工。こだくみ。〈倭名類聚鈔2〉

③しごと。しわざ。また、「芸術」「技術」の雅語的表現。

④(ふつう「巧み」と書く)てぎわのよいこと。できのよいこと。上手。技巧。古今和歌集序「言葉は―にてそのさま身に負はず」。「話術に―な人」「―に売りこむ」「―をこらす」

⇒たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

⇒たくみ‐に【巧みに】

⇒たくみ‐や【工屋】

たくみ【内匠】

宮廷の工匠。

⇒たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒たくみ‐りょう【内匠寮】

たくみ‐づかさ【内匠寮】

⇒たくみりょう。源氏物語桐壺「里の殿は、修理職すりしき・―に宣旨くだりて、二なう改め作らせ給ふ」

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐どり【巧鳥・巧婦】

(巣をつくることが巧みだからいう)ミソサザイの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐に【巧みに】

〔副〕

上手に。うまく。神代紀上「―俳優わざおきす」。「言葉―誘い出す」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐の‐かみ【内匠頭】

内匠寮の長官。うちのたくみのかみ。

⇒たくみ【内匠】

たくみ‐や【工屋】

薄板で曲物まげもの細工を作る職人。日葡辞書「タクミヤ、また、ヒモノヤ(桧物屋)」

⇒たくみ【工・巧み】

たくみ‐りょう【内匠寮】‥レウ

①中務なかつかさ省に属し、宮中の調度の製作、殿舎の装飾をつかさどった役所。728年(神亀5)設置の令外りょうげの官。うちのたくみのつかさ。たくみづかさ。

②旧制で、宮内省の一部局。宮殿その他の建築・土木に関する事項を管理。1947年主馬しゅめ寮と合併して宮内庁管理部となる。

⇒たくみ【内匠】

たく・む【巧む・工む】

〔他五〕

①工夫をめぐらす。趣向をこらす。「―・まざる美」「―・まずしてあらわれるユーモア」

②たくらむ。企てる。古今著聞集16「かねてよりしか―・みまうけたる事なれば」

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。拓務大臣を長とし、植民地統治・移植民などに関する行政をつかさどった官庁。1929年(昭和4)創設、42年大東亜省に編入。

たくめ【専】

〔副〕

もっぱら。専一に。「たうめ」とも。敏達紀(前田本)院政期頃点「豈に専タクメ蘇我臣が仏の法を興し行ふに由るに非ずや」

だく‐めき

胸がどきどきすること。狂言、空腕「今胸の―を直いて咄しませう」

だく‐め・く

〔自四〕

胸がどきどきする。狂言、清水「アア胸が―・いてなりませぬ」

たく‐も【焚く藻】

塩をとるために焼く藻塩草。後拾遺和歌集恋「浦風になびきにけりな里のあまの―の煙心弱さは」

だく‐やく【諾約】

契約の申込みに承諾を与えること。

たく‐ゆ【託喩】

事に託してさとすこと。

たく‐よう【托葉】‥エフ

普通葉の葉柄の基部にある葉片。双子葉植物に多く見られ、形・大きさは変化が大。バラ科・マメ科・アカネ科などで著しいが、全くこれを欠く植物もある。→葉(図)

た‐ぐら【田鞍】

農耕時に牛馬の背に置く鞍。犂すきなどの牽引用。運搬の際につける荷鞍にぐらとは異なる。

たく‐らく【卓犖】

(「卓」も「犖」もすぐれる意)他よりぬきん出てすぐれていること。卓越。太平記15「宝祚の護持を致す事、諸寺に―せり」

たく‐らく【謫落】

罪によって官職をおとされること。

たくらく‐しつろ【拓落失路】

出世の道を失い、落ちぶれて失意の底に沈むこと。

ダグラス【Mary T. Douglas】

イギリスの社会人類学者。コンゴのレレ人社会の調査から、逸脱と秩序の問題を探求。著「汚穢と禁忌」など。(1921〜2007)

ダグラス【Frederick Douglass】

アメリカの黒人運動家。奴隷の子として生まれたが北部に逃亡。奴隷解放と黒人の権利獲得の運動を指導。ハイチ駐在アメリカ公使など歴任。自伝がある。(1818〜1895)

ダグラス‐か【ダグラス窩】‥クワ

〔医〕(イギリスの解剖学者ダグラス(J.Douglas1675〜1742)の名に因む)腹膜腔の一部。腹膜は直腸の上3分の2を被い、男性では膀胱、女性では子宮を被う腹膜に連なり、それぞれ直腸膀胱窩、直腸子宮窩をつくる。この直腸の前にある腹膜の陥凹で腹膜腔の最深部をなす部分をダグラス窩という。

ダグラス‐もみ【ダグラス樅】

(Douglas fir)アメリカマツの別名。

たくらだ【痴・田蔵田】

(麝香鹿じゃこうじかに似た獣で、人が狩る時、飛び出して来て殺されるという)自分に関係のないことで愚かにも死ぬ者。ばかもの。うつけもの。御伽草子、物くさ太郎「これほどの―はなしと思ひて」

た‐くら・ぶ【た比ぶ・た較ぶ】

〔他下二〕

(タは接頭語)くらべる。比較する。今昔物語集2「その国のあまたの后を―・ぶるに」

たくらべ

(岩手県で)小正月の晩の年占としうらをいう。→年見としみ

タクラマカン【Taklamakan】

中国新疆ウイグル自治区の天山南路にある中国最大の砂漠。タリム盆地の流砂から成る砂丘地帯。面積34万平方キロメートル。

たくらみ【企み】

たくらむこと。くわだて。

たくら・む【企む】

〔他五〕

くわだてる。計画する。特に、悪事をくわだてる。「謀反を―・む」

たくら‐もの【たくら者】

(→)「たくらだ」に同じ。

たく‐らん【托卵】

ある鳥が他種の鳥の巣に産卵し、その鳥に抱卵・育雛いくすうさせること。多くの場合、仮親の卵より早く孵化し、仮親の卵を巣外に排除する。日本ではカッコウ科のカッコウ・ホトトギス・ジュウイチ・ツツドリの4種がこの習性を持ち、ウグイス・モズ・ホオジロ・オオルリなどの巣に産卵する。

だく‐らん【濁乱】

にごりみだれること。→じょくらん

たぐり【吐】

吐くこと。吐いたもの。嘔吐。へど。古事記上「―に生なれる神の名みなは」

た‐ぐり【手繰】

たぐること。また、その用具。

⇒たぐり‐ぐるま【手繰車】

⇒たぐり‐づり【手繰釣】

⇒たぐり‐ぶね【手繰舟】

たぐり‐あ・げる【手繰り上げる】

〔他下一〕[文]たぐりあ・ぐ(下二)

両手を交互に使って上に引きあげる。

たぐり‐いだ・す【手繰り出す】

〔他四〕

(→)「たぐりだす」に同じ。

たくり‐か・く

〔他下二〕

たてつづけにしゃべる。まくしたてる。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―・け―・け口説き喞かこつぞ道理なる」

たぐり‐ぐるま【手繰車】

車井戸などで綱をたぐるために仕掛けた車。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐こ・む【手繰り込む】

〔他五〕

①たぐって自分の手に入れる。たぐって自分の方へよせる。

②だんだんに他人のものを取って自分のものにする。

たぐり‐だ・す【手繰り出す】

〔他五〕

①手で繰りながら引き出す。

②手繰ることをはじめる。

たく‐りつ【卓立】

他よりぬきんでて高く立つこと。きわだってすぐれていること。

たぐり‐づり【手繰釣】

(→)「え漕こぎ」に同じ。

⇒た‐ぐり【手繰】

たぐり‐ぶね【手繰舟】

漁網の浮子縄うけなわをたぐりよせる小さい漁船。好色五人女3「勢田より―を借りて」

⇒た‐ぐり【手繰】

だく‐りゅう【濁流】‥リウ

にごった水の流れ。「―に呑まれる」

たく‐りょう【宅料】‥レウ

①家賃。借家料。たなちん。

②住宅の借家料として勤め先から給与される金銭。住宅手当。

だく‐りょう【諾了】‥レウ

すべて承知すること。了解すること。

たぐり‐よ・せる【手繰り寄せる】

〔他下一〕

たぐって手元へ引き寄せる。「投網とあみを―・せる」

た‐く・る

〔他五〕

①奪い取る。ひったくる。浄瑠璃、堀川波鼓「御勘忍と縋り付き箒を―・れば」

②まくる。たくしあげる。「袖を―・る」

③むりに頼む。せがむ。浄瑠璃、心中宵庚申「拝み申す、くれ申せと、―・りかかれば」

たぐ・る【吐る】

〔自四〕

①吐はく。嘔吐する。神代紀上「口より―・れる物」

②咳をする。せきあげる。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「言ひたうて言ひたうて胸の―・る折しも」

た‐ぐ・る【手繰る】

〔他五〕

①両手を交互に使って手元へ引きよせる。かいぐる。三蔵法師伝永久点「絙鏁こうしゃを攀ぢ縁タクリて」。「糸を―・る」

②順にたどって本もとをさぐりよせる。「記憶を―・る」

だく・る【駄句る】

〔自四〕

(「駄句」を活用させた語)駄句を作る。つまらない俳句を作る。

だ‐ぐるい【駄狂い】‥グルヒ

牡馬が発情して牝馬にかかること。狂言、木六駄「おのれ又―をせうと思うて、よい機嫌ぢやな」

たく‐れい【鐸鈴】

(→)鐸に同じ。

たくれい‐ふうはつ【踔厲風発】

[韓愈、柳子厚墓誌銘]議論が鋭く、風のように勢いよく口をついてでること。雄弁の形容。

たく・れる

〔自下一〕

皮がむける。めくれて皺しわがよる。日葡辞書「カワ(皮)ガタクレタ」

た‐ぐろ【田畔】

田のくろ。あぜ。長能集「山がつの―に咲けるをみなへし」

たく‐ろう【宅浪】‥ラウ

予備校などに通わず自宅で勉強する浪人4。

だく‐ろう【濁浪】‥ラウ

にごった波。

たく‐ろん【卓論】

すぐれた議論。

たくわ・う【蓄ふ・貯ふ】タクハフ

〔他下二〕

⇒たくわえる(下一)

たくわえ【蓄え・貯え】タクハヘ

たくわえること。たくわえた物・金。貯蓄。「―がなくなる」

たくわ・える【蓄える・貯える】タクハヘル

〔他下一〕[文]たくは・ふ(下二)

(奈良時代には四段活用も)

①金銭・品物・体力などを後の用のためにためておく。あつめて大切にしまっておく。万葉集19「わたつみの神の命の御櫛笥みくしげに―・ひ置きて」。「実力を―・える」

②髪や鬚ひげを生やす。「ひげを―・える」

③やしなっておく。「妾を―・える」

たくわん【沢庵】

タクアンの訛。

たけ【丈・長】

(動詞「たく(長く)」と同源)

①物の高さ。縦方向の長さ。「身の―」「着物の―」

②馬の蹄ひづめから背までの高さ。4尺以上5尺未満をいう。謡曲、羅生門「―なる馬にうち乗つて」→寸き2。

③あるかぎり。ありたけ。限度。山家集「物思ふ心の―ぞ知られぬる」。「思いの―を述べる」

④勢い。今昔物語集10「軍の―劣りたるに依りて支へ得難し」

⑤(歌論用語)品格。風格。幽玄(優雅典麗の美)と対立させて、崇高壮大な美をいう。後鳥羽院御口伝「やまと歌を詠ずるならひ…或はうるはしく―ある姿あり」

⇒丈なす

たけ【竹】

①イネ科タケ亜科の多年生常緑木本の総称。タケ群とササ群に大別。また、独立のタケ科とする場合もある。茎は木質化、隆起した節があり、地上茎・地下茎に分かれる。地上茎は直立し、多くは中空で、地下茎は節部から根および地上茎(筍たけのこ)を生ずる。葉は狭長扁平で先端がとがり、短柄。稀に稲穂状の黄緑花をつけるが、開花後は多く枯死。東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。タケ群はマダケ・ナリヒラダケ・ホウライチク・オカメザサなどの各属を含む。建築・器具製作・細工物・竿などに重用し、筍は食用。万葉集5「わが園の―の林に鶯鳴くも」

ウンモンチク

撮影:関戸 勇

オカメザサ

撮影:関戸 勇

オカメザサ

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

クロチク

撮影:関戸 勇

シホウチク

撮影:関戸 勇

シホウチク

撮影:関戸 勇

トウチク

撮影:関戸 勇

トウチク

撮影:関戸 勇

ナリヒラダケ

撮影:関戸 勇

ナリヒラダケ

撮影:関戸 勇

ホテイチク

撮影:関戸 勇

ホテイチク

撮影:関戸 勇

マダケ

撮影:関戸 勇

マダケ

撮影:関戸 勇

モウソウチク

撮影:関戸 勇

モウソウチク

撮影:関戸 勇

②竹製の管楽器である尺八の俗称。

③紋所の名。基本は笹紋と同じで、竹の茎に多少の葉を取り合わせて「竹の丸」、雀をあしらって「竹に雀」などとする。

竹

②竹製の管楽器である尺八の俗称。

③紋所の名。基本は笹紋と同じで、竹の茎に多少の葉を取り合わせて「竹の丸」、雀をあしらって「竹に雀」などとする。

竹

④(女房詞)たけのこ。

⇒竹植うる日

⇒竹に油を塗る

⇒竹に雀

⇒竹八月に木六月

⇒竹を割ったよう

たけ【岳・嶽】

(ダケとも。「たか(高)」と同源)高くて大きい山。高山。山岳。源氏物語若紫「富士の山、なにがしの―」

たけ【茸・菌・蕈】

きのこ。〈[季]秋〉。万葉集10「―を詠める」

た‐け【他化】

他人を教えてみちびくこと。化他。

た‐け【他家】

ほかの家。よその家。

だけ【岳・嶽】

⇒たけ

だけ【丈】

〔助詞〕

(副助詞)(「たけ(丈・長)」3から生じた語。タケと清音でも。体言や活用語の連体形を受ける)

①それと限る意。のみ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「不調法が有つても親―で済めども、人の子にはな、義理も有り情もある」。「彼はそれ―が楽しみだ」「二人―で話す」

②及ぶ限度・限界を示す。浄瑠璃、大経師昔暦「のがるる―はのがれもせず京近辺をうろたへ」。「やれる―の事はやる」

③その身分・事情などに相応する意。浄瑠璃、心中重井筒「ちいさいからの馴染―、我子の様に思はれて」。「年長者―あって分別がある」→丈に

たけい【武井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たけい‐たけお【武井武雄】

た‐けい【他形】

岩石内の鉱物が生成する時に、既に存在する他の鉱物に妨げられて、その鉱物特有の結晶面を生じえないこと。

た‐けい【他計】

他のはかりごと。

た‐けい【多形】

①同じ化学的組成をもつ物質で、互いに結晶系を異にするもの。炭酸カルシウムが、方解石としては三方晶系に、霰石あられいしとしては斜方晶系に結晶する類。

②〔生〕同一種の生物個体がある形質・形態・遺伝子などについて、多様性、特に不連続な変異を示すこと。

⇒たけい‐か【多形花】

た‐げい【多芸】

多くの技芸に通じていること。「―な人」「―多才」

⇒多芸は無芸

たけい‐か【多形花】‥クワ

同一種に属する植物の別株または同株中に、形態を異にする2種以上の花を生じるもの。キク・アジサイの花がその例。

⇒た‐けい【多形】

たけいさお‐じんじゃ【建勲神社】‥イサヲ‥

⇒けんくんじんじゃ

たけい‐たけお【武井武雄】‥ヰ‥ヲ

画家・版画家。長野県生れ。雑誌「赤い鳥」「コドモノクニ」などを通して独特の芸術性の高い童画の世界を確立。また小型本を刊行し、装本家としても知られる。(1894〜1983)

⇒たけい【武井】

④(女房詞)たけのこ。

⇒竹植うる日

⇒竹に油を塗る

⇒竹に雀

⇒竹八月に木六月

⇒竹を割ったよう

たけ【岳・嶽】

(ダケとも。「たか(高)」と同源)高くて大きい山。高山。山岳。源氏物語若紫「富士の山、なにがしの―」

たけ【茸・菌・蕈】

きのこ。〈[季]秋〉。万葉集10「―を詠める」

た‐け【他化】

他人を教えてみちびくこと。化他。

た‐け【他家】

ほかの家。よその家。

だけ【岳・嶽】

⇒たけ

だけ【丈】

〔助詞〕

(副助詞)(「たけ(丈・長)」3から生じた語。タケと清音でも。体言や活用語の連体形を受ける)

①それと限る意。のみ。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「不調法が有つても親―で済めども、人の子にはな、義理も有り情もある」。「彼はそれ―が楽しみだ」「二人―で話す」

②及ぶ限度・限界を示す。浄瑠璃、大経師昔暦「のがるる―はのがれもせず京近辺をうろたへ」。「やれる―の事はやる」

③その身分・事情などに相応する意。浄瑠璃、心中重井筒「ちいさいからの馴染―、我子の様に思はれて」。「年長者―あって分別がある」→丈に

たけい【武井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒たけい‐たけお【武井武雄】

た‐けい【他形】

岩石内の鉱物が生成する時に、既に存在する他の鉱物に妨げられて、その鉱物特有の結晶面を生じえないこと。

た‐けい【他計】

他のはかりごと。

た‐けい【多形】

①同じ化学的組成をもつ物質で、互いに結晶系を異にするもの。炭酸カルシウムが、方解石としては三方晶系に、霰石あられいしとしては斜方晶系に結晶する類。

②〔生〕同一種の生物個体がある形質・形態・遺伝子などについて、多様性、特に不連続な変異を示すこと。

⇒たけい‐か【多形花】

た‐げい【多芸】

多くの技芸に通じていること。「―な人」「―多才」

⇒多芸は無芸

たけい‐か【多形花】‥クワ

同一種に属する植物の別株または同株中に、形態を異にする2種以上の花を生じるもの。キク・アジサイの花がその例。

⇒た‐けい【多形】

たけいさお‐じんじゃ【建勲神社】‥イサヲ‥

⇒けんくんじんじゃ

たけい‐たけお【武井武雄】‥ヰ‥ヲ

画家・版画家。長野県生れ。雑誌「赤い鳥」「コドモノクニ」などを通して独特の芸術性の高い童画の世界を確立。また小型本を刊行し、装本家としても知られる。(1894〜1983)

⇒たけい【武井】

広辞苑 ページ 12069 での【○沢庵のおもしに茶袋】単語。