複数辞典一括検索+![]()

![]()

○潰しが効くつぶしがきく🔗⭐🔉

○潰しが効くつぶしがきく

(地金にしても役に立つ意から)現在の職業・仕事を離れた場合、他の職業・仕事に十分に適応し得る。

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐きん【潰し金】

熔かしつぶして、地金とした金属。

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐しまだ【潰し島田】

女の髪の結い方。島田髷まげの中央を押しつぶしたように髷を低く凹型に結ったもの。圧おし髷。

潰し島田

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐ねだん【潰し値段】

①金属の地金としての値。

②器具などの本来の用途としての値でなく、その原料としての値段。

⇒つぶし【潰し】

つぶ‐じょう【粒状】‥ジヤウ

丸くて小さい、粒の形をしているさま。

つぶ‐じらみ【陰虱】

ケジラミのこと。つぶじ。

つぶ・す【潰す】

〔他五〕

①物に外部から力を加えて形をくずす。ひしゃぐ。日葡辞書「ハレモノヲツブス」。「麦を―・す」

②金属製の器物を熔かして地金にする。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―・しても金になるもの」。「古鉄を―・す」

③他の用に当てるために現在の形を失わせる。「畑を―・して家を建てる」

④食用にするために殺す。「鶏を―・す」

⑤機能を失わせる。役に立たないようにする。「声を―・した」

⑥絶やす。滅ぼす。破産させる。世間胸算用1「明日分散にあうても女の諸道具はのがるるによつて打ち―・して又取りつき」。「会社を―・す」

⑦台無しにする。折角のものを駄目にする。歌舞伎、助六所縁江戸桜「仲のよいお前のお言葉―・されもしやんすまい」。「面目を―・す」「相手の顔を―・す」「チャンスを―・す」

⑧空いた所・時をふさぎ、とざす。ふさぎおおう。「穴を―・す」「塗り―・す」「時間を―・す」「ひまを―・す」

つぶ‐ぜっく【土穂節句】

(→)土穂供養つぶくように同じ。

つぶ‐ぞろい【粒揃い】‥ゾロヒ

多くの物や人が揃ってすぐれていて、見劣りするものが混じっていないこと。「―の新入社員」

つぶ‐た・つ【粒立つ】

〔自五〕

多くの粒になって現れ出る。あわだつ。古事記上「其の海水の―・つ時」

つぶ‐つぶ

①動悸がするさま。どきどき。源氏物語野分「胸―と鳴るここちするも」

②物を切ったり刺したり縫ったりなどする時の間隔のあらいさま。ぶつぶつ。宇津保物語俊蔭「その針を…御したがひのおくびに―と半なから縫ひつけて」

③不平を言うさま。ぶつぶつ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「帳を読ませて算盤の―言やんな喧しい」

つぶ‐つぶ【円円】

まるまると肥えたさま。源氏物語空蝉「いと白うをかしげに―と肥えて」

つぶ‐つぶ【委曲】

十分でもらすことのないさま。つまびらかなさま。こまかなさま。蜻蛉日記上「いかで―といひ知らする物にもがなと」→つぶと

つぶ‐つぶ【粒粒】

①つぶ立つさま。小さい粒や泡の多くおこっているさま。また、その一つ一つ。宇津保物語国譲中「―と泣き給ふを」。「―ができる」

②文字をすらすらと続けないで、放ち書きに書くさま。源氏物語橋姫「―とあやしき鳥の跡のやうに書きて」

⇒つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

(→)「はなちがき(放書)」に同じ。

⇒つぶ‐つぶ【粒粒】

つぶて【飛礫・礫】

小石を投げること。また、その小石。たぶて。宇津保物語蔵開中「かかる―どもして方々にぞ打たせ給へるに」。日葡辞書「カネヲツブテニウツ」

⇒つぶて‐うち【飛礫打ち】

⇒つぶて‐もじ【飛礫文字】

つぶて‐うち【飛礫打ち】

小石を投げつけること。いしうち。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶて‐もじ【飛礫文字】

1字ずつ放ち書きにした文字。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶ‐と

〔副〕

①すっかり。すきまなく。びっしりと。大鏡道長「二条の大路の―煙みちたりしさまこそめでたく」

②(下に打消を伴って)全く。少しも。全然。今昔物語集27「顔を―見せぬが怪しきに」

つぶ‐なぎ【踝】

くるぶしの古称。菩薩善戒経平安初期点「踝ツブナギ」

つぶね【奴】

①しもべ。やっこ。召使。下男。大和物語「童名をおほ―といふ」

②転じて、奉仕すること。雨月物語1「菽水しゅくすいの―に御恩を返し奉るべし」

つぶ‐ぶし【踝】

くるぶしの古称。〈倭名類聚鈔3〉

つぶ‐まげ【つぶ髷】

女の髪の結い方。島田髷の上品なもの。幕末、若い下級の女官または女官に仕える女中の髪型。

つぶ‐み

刀の鞘さやなどをはずして刀身ばかりであること。甲陽軍鑑14「人を斬る物とて―にてささば、さす人もあやまちを致し」

つぶ‐め・く【呟めく】

〔自四〕

「つぶやく」に同じ。〈日葡辞書〉

つぶ‐やき【呟き】

つぶやくこと。「―をもらす」

⇒つぶやき‐ごえ【呟き声】

⇒つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやき‐ごえ【呟き声】‥ゴヱ

つぶやいて言う声。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやいて言うことば。くどくどと言うひとりごと。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶ‐や・く【呟く】

〔自五〕

ぶつぶつと小声で言う。くどくどとひとりごとを言う。源氏物語宿木「いつの程に積る御言の葉ならむと、―・く老人どももあり」。「―・くように言う」「不平を―・く」

つぶ‐より【粒選り】

多くの中からすぐれたものを選び出すこと。また、そのもの。よりぬき。「―の品」

つぶ‐ら【円ら】

まるいこと。まるくふくらかなこと。〈履中紀訓注〉。「―な瞳ひとみ」

⇒つぶら‐じい【円ら椎】

つぶら‐か【円らか】

つぶらなさま。まるいさま。まるまる。宇津保物語国譲下「いと―に白く肥え給へり」

つぶら‐じい【円ら椎】‥ジヒ

シイの一種。コジイ。→椎しい

⇒つぶ‐ら【円ら】

つぶらや【円谷】

姓氏の一つ。

⇒つぶらや‐えいじ【円谷英二】

つぶらや‐えいじ【円谷英二】

映画監督・特撮監督。福島県生れ。スクリーン‐プロセス・ミニチュア撮影などの技法を駆使した戦争映画や怪獣映画を撮る。「ハワイ‐マレー沖海戦」「ゴジラ」「ウルトラマン」など。(1901〜1970)

⇒つぶらや【円谷】

つぶらわ・し【潰らはし】ツブラハシ

〔形シク〕

胸がつぶれるようである。どきどきする。源氏物語賢木「いと胸―・しく思さる」

つぶり【頭】

あたま。つむり。日葡辞書「ツブリガイタイ」

つぶり【鷸子】

カイツブリの異称。〈倭名類聚鈔18〉

つぶ・る【潰る】

〔自下二〕

⇒つぶれる(下一)

つぶ・る【瞑る】

〔他五〕

(目を)閉じる。つむる。「じっと目を―・って考える」

つぶれ【潰れ】

①すれて減ること。すれて丸くなること。

②むだになること。むだに費やすこと。浮世風呂前「葬は遠くても近くても一日の―さ」

⇒つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

⇒つぶれ‐ち【潰れ地】

⇒つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】

つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

破れたかさ。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐し【円石】

(ツブライシの約転)丸い石。万葉集16「わが背子がたふさきにする―の」

つぶれ‐ち【潰れ地】

江戸時代、天災などにより生産力を全く失った田畑。年貢を免除された。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】‥シヤウ

江戸時代、破産した百姓の称。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶ・れる【潰れる】

〔自下一〕[文]つぶ・る(下二)

①おされて原形がくずれる。ひしゃげる。古今著聞集12「うみ柿の落ちけるが、この弓取の法師が頂に落ちて―・れてさんざんにちりぬ」。「卵が―・れる」

②役に立たなくなる。使えなくなる。源氏物語玉鬘「天下に目―・れ足折れ給へりとも」。曾我物語9「臆して耳が―・れたるか」。「声が―・れる」

③すれて減る。角が丸くなる。和玉篇「禿、ツブル」。梁塵秘抄「六年苦行の山籠り、数珠の―・るも惜しからず」。「刀の刃が―・れる」

④ほろびる。絶える。破産する。日葡辞書「ヒトノシンダイガツブルル」。「会社が―・れる」

⑤そこなわれる。なくなる。「面目が―・れる」

⑥時間が費やされる。「来客で一日が―・れる」

⑦酔って正体がなくなる。酔いつぶれる。

つ‐べい

(「つべし」の連体形ツベキの音便)可能の意を強く表す。四河入海「手にとつて見て数へ―ぞ」→つべしい

つべ‐こべ

あれこれとしゃべるさま。抗弁したり、理屈を言ったり、へつらったりするのにいう。つべつべ。つべらこべら。浮世草子、好色産毛「―、―とわめいている」。「―言うな」

つ‐べし

(完了の助動詞ツに推量の助動詞ベシが接続したもの)

①多分に可能性のある意を表す。たしかに…しそうだ。…てしまいそうだ。土佐日記「腹鼓を打ちて海をさへ驚かして浪立てつべし」

②可能性のあることを予想する意を表す。きっと…てしまえるだろう。…できそうだ。土佐日記「よみつべくは、はやいへかし」

③当然の意を確認して強める。…にちがいない。きっと…のはずだ。源氏物語帚木「仏もなかなか心ぎたなしと見給ひつべし」

④妥当の意を確認して強める。…するとよい。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物のその物と跡も定まらぬは、そばつきざればみたるもげにかうもしつべかりけりと」

⑤強い意志のある意を表す。…てしまおう。源氏物語若紫「かの入道の遺言破りつべき心はあらむかし」

つ‐べしい

(ツベイの訛。室町時代にシク活用に転じた形)

①推量の意を表す。古文真宝抄「此様な事は小人の小智な者の云い―事ぞ」

②当然または適当の意を表す。狂言、腹立てず「然り―出家が御ざなうて」

③可能の意を表す。四河入海「起走て奔鹿をも射―程にようあるくぞ」

つべた・い【冷たい】

〔形〕

ひややかである。つめたい。

つべた‐がい【津辺多貝】‥ガヒ

⇒つめたがい(津免多貝)

つべたま・し

〔形シク〕

恐ろしい。気味が悪い。つべつべし。源氏物語柏木「この聖も丈高やかに、まぶし―・しくて」

つべ‐つべ

(→)「つべこべ」に同じ。狂言、大般若「―とよう物をいふ女で御座る」

つべ‐つべ・し

〔形シク〕

「つべたまし」に同じ。史記抄「なさけなう人に―・しうあるぞ」

つべら‐こべら

(→)「つべこべ」に同じ。

ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

結核菌を加熱殺菌して濾過し、フェノールを添加した透明褐色の注射液。コッホの創製。現在は結核菌の培養液から抽出した蛋白質を精製する。結核菌の感染の有無を調べるツベルクリン反応に利用。

⇒ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】

ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】‥オウ

皮内にツベルクリン(精製ツベルクリン蛋白質)の少量を注射し、その部に起こる反応(発赤・腫脹・浮腫など)を見て結核感染の有無を判定する検査法。マントー反応。

⇒ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

つぼ【坪】

①(「壺」とも書く)建物あるいは垣で囲まれた一区画の土地。中庭。転じて、宮中の部屋。つぼね。枕草子87「御前の―にも作らせ給へり」。古今和歌集別「かむなりの―に」

②一般に縦横が同じ長さのもの。

③古代条里制における土地区画の一つ。平城・平安京で、1里の36分の1、1坊の16分の1。広さ1町。

④土地面積の単位。6尺四方、すなわち約3.306平方メートル。歩ぶ。

⑤錦などの高価な織物や金属板などの面積の単位。1寸四方。寸坪。

⑥土砂の体積の単位。6尺立方。立坪りゅうつぼ。

⑦(「壺」とも書く)格子のます目の一つ一つ。枕草子200「格子の―などに」

⑧本膳料理に用いる深い蓋のある漆器。また、それに盛った煮物。

つぼ【粒】

ツブ(粒)の訛。狂言、泣尼「いかなひと―もやるまいぞ」

つぼ【壺】

(古くは清音)

①自然にくぼんで深くなった所。為忠百首「小山田の種井たないの―に水澄みぬ」。「滝―」

②口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器。また、膳部に用いる椀形の小さく深いうつわ。源氏物語梅枝「香壺こうごの御箱どものやう、―の姿、火取りの心ばへも」。好色五人女2「椀家具・―・平・るす・ちやつまで取りさばき手毎にふきて」

③ある物をさし込む部分。

㋐つぼがね。太平記15「板の端に懸金と―とを打て」

㋑笙しょうの管を立てる椀型の共鳴部。頭かしら。匏ほう。

④ここと見込んだ所。

㋐矢を射る時ねらうところ。矢所。太平記16「同じ―に射返し候はんずる者」

㋑ずぼし。「思う―にはまる」

㋒急所。要点。かんどころ。「―を押さえる」「―を心得ている」「―をはずす」

㋓灸きゅうをすえるべき場所。灸点。

㋔三味線などの勘所かんどころ。

⑤⇒つぼ(坪)1・7

⇒壺に嵌まる

⇒壺の口を切る

つぼ【土穂】

(ツチボの訛)(→)落穂おちぼに同じ。

つぼ‐あたり【坪当り】

坪に割り当てること。一坪につき。

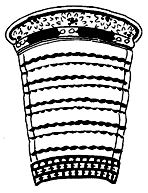

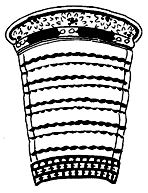

つぼ‐あぶみ【壺鐙】

壺を横にした形の鐙で、足の前半分だけをかけるもの。5〜6世紀頃、輪鐙わあぶみとともに流行。

壺鐙

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐ねだん【潰し値段】

①金属の地金としての値。

②器具などの本来の用途としての値でなく、その原料としての値段。

⇒つぶし【潰し】

つぶ‐じょう【粒状】‥ジヤウ

丸くて小さい、粒の形をしているさま。

つぶ‐じらみ【陰虱】

ケジラミのこと。つぶじ。

つぶ・す【潰す】

〔他五〕

①物に外部から力を加えて形をくずす。ひしゃぐ。日葡辞書「ハレモノヲツブス」。「麦を―・す」

②金属製の器物を熔かして地金にする。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―・しても金になるもの」。「古鉄を―・す」

③他の用に当てるために現在の形を失わせる。「畑を―・して家を建てる」

④食用にするために殺す。「鶏を―・す」

⑤機能を失わせる。役に立たないようにする。「声を―・した」

⑥絶やす。滅ぼす。破産させる。世間胸算用1「明日分散にあうても女の諸道具はのがるるによつて打ち―・して又取りつき」。「会社を―・す」

⑦台無しにする。折角のものを駄目にする。歌舞伎、助六所縁江戸桜「仲のよいお前のお言葉―・されもしやんすまい」。「面目を―・す」「相手の顔を―・す」「チャンスを―・す」

⑧空いた所・時をふさぎ、とざす。ふさぎおおう。「穴を―・す」「塗り―・す」「時間を―・す」「ひまを―・す」

つぶ‐ぜっく【土穂節句】

(→)土穂供養つぶくように同じ。

つぶ‐ぞろい【粒揃い】‥ゾロヒ

多くの物や人が揃ってすぐれていて、見劣りするものが混じっていないこと。「―の新入社員」

つぶ‐た・つ【粒立つ】

〔自五〕

多くの粒になって現れ出る。あわだつ。古事記上「其の海水の―・つ時」

つぶ‐つぶ

①動悸がするさま。どきどき。源氏物語野分「胸―と鳴るここちするも」

②物を切ったり刺したり縫ったりなどする時の間隔のあらいさま。ぶつぶつ。宇津保物語俊蔭「その針を…御したがひのおくびに―と半なから縫ひつけて」

③不平を言うさま。ぶつぶつ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「帳を読ませて算盤の―言やんな喧しい」

つぶ‐つぶ【円円】

まるまると肥えたさま。源氏物語空蝉「いと白うをかしげに―と肥えて」

つぶ‐つぶ【委曲】

十分でもらすことのないさま。つまびらかなさま。こまかなさま。蜻蛉日記上「いかで―といひ知らする物にもがなと」→つぶと

つぶ‐つぶ【粒粒】

①つぶ立つさま。小さい粒や泡の多くおこっているさま。また、その一つ一つ。宇津保物語国譲中「―と泣き給ふを」。「―ができる」

②文字をすらすらと続けないで、放ち書きに書くさま。源氏物語橋姫「―とあやしき鳥の跡のやうに書きて」

⇒つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

(→)「はなちがき(放書)」に同じ。

⇒つぶ‐つぶ【粒粒】

つぶて【飛礫・礫】

小石を投げること。また、その小石。たぶて。宇津保物語蔵開中「かかる―どもして方々にぞ打たせ給へるに」。日葡辞書「カネヲツブテニウツ」

⇒つぶて‐うち【飛礫打ち】

⇒つぶて‐もじ【飛礫文字】

つぶて‐うち【飛礫打ち】

小石を投げつけること。いしうち。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶて‐もじ【飛礫文字】

1字ずつ放ち書きにした文字。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶ‐と

〔副〕

①すっかり。すきまなく。びっしりと。大鏡道長「二条の大路の―煙みちたりしさまこそめでたく」

②(下に打消を伴って)全く。少しも。全然。今昔物語集27「顔を―見せぬが怪しきに」

つぶ‐なぎ【踝】

くるぶしの古称。菩薩善戒経平安初期点「踝ツブナギ」

つぶね【奴】

①しもべ。やっこ。召使。下男。大和物語「童名をおほ―といふ」

②転じて、奉仕すること。雨月物語1「菽水しゅくすいの―に御恩を返し奉るべし」

つぶ‐ぶし【踝】

くるぶしの古称。〈倭名類聚鈔3〉

つぶ‐まげ【つぶ髷】

女の髪の結い方。島田髷の上品なもの。幕末、若い下級の女官または女官に仕える女中の髪型。

つぶ‐み

刀の鞘さやなどをはずして刀身ばかりであること。甲陽軍鑑14「人を斬る物とて―にてささば、さす人もあやまちを致し」

つぶ‐め・く【呟めく】

〔自四〕

「つぶやく」に同じ。〈日葡辞書〉

つぶ‐やき【呟き】

つぶやくこと。「―をもらす」

⇒つぶやき‐ごえ【呟き声】

⇒つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやき‐ごえ【呟き声】‥ゴヱ

つぶやいて言う声。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやいて言うことば。くどくどと言うひとりごと。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶ‐や・く【呟く】

〔自五〕

ぶつぶつと小声で言う。くどくどとひとりごとを言う。源氏物語宿木「いつの程に積る御言の葉ならむと、―・く老人どももあり」。「―・くように言う」「不平を―・く」

つぶ‐より【粒選り】

多くの中からすぐれたものを選び出すこと。また、そのもの。よりぬき。「―の品」

つぶ‐ら【円ら】

まるいこと。まるくふくらかなこと。〈履中紀訓注〉。「―な瞳ひとみ」

⇒つぶら‐じい【円ら椎】

つぶら‐か【円らか】

つぶらなさま。まるいさま。まるまる。宇津保物語国譲下「いと―に白く肥え給へり」

つぶら‐じい【円ら椎】‥ジヒ

シイの一種。コジイ。→椎しい

⇒つぶ‐ら【円ら】

つぶらや【円谷】

姓氏の一つ。

⇒つぶらや‐えいじ【円谷英二】

つぶらや‐えいじ【円谷英二】

映画監督・特撮監督。福島県生れ。スクリーン‐プロセス・ミニチュア撮影などの技法を駆使した戦争映画や怪獣映画を撮る。「ハワイ‐マレー沖海戦」「ゴジラ」「ウルトラマン」など。(1901〜1970)

⇒つぶらや【円谷】

つぶらわ・し【潰らはし】ツブラハシ

〔形シク〕

胸がつぶれるようである。どきどきする。源氏物語賢木「いと胸―・しく思さる」

つぶり【頭】

あたま。つむり。日葡辞書「ツブリガイタイ」

つぶり【鷸子】

カイツブリの異称。〈倭名類聚鈔18〉

つぶ・る【潰る】

〔自下二〕

⇒つぶれる(下一)

つぶ・る【瞑る】

〔他五〕

(目を)閉じる。つむる。「じっと目を―・って考える」

つぶれ【潰れ】

①すれて減ること。すれて丸くなること。

②むだになること。むだに費やすこと。浮世風呂前「葬は遠くても近くても一日の―さ」

⇒つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

⇒つぶれ‐ち【潰れ地】

⇒つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】

つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

破れたかさ。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐し【円石】

(ツブライシの約転)丸い石。万葉集16「わが背子がたふさきにする―の」

つぶれ‐ち【潰れ地】

江戸時代、天災などにより生産力を全く失った田畑。年貢を免除された。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】‥シヤウ

江戸時代、破産した百姓の称。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶ・れる【潰れる】

〔自下一〕[文]つぶ・る(下二)

①おされて原形がくずれる。ひしゃげる。古今著聞集12「うみ柿の落ちけるが、この弓取の法師が頂に落ちて―・れてさんざんにちりぬ」。「卵が―・れる」

②役に立たなくなる。使えなくなる。源氏物語玉鬘「天下に目―・れ足折れ給へりとも」。曾我物語9「臆して耳が―・れたるか」。「声が―・れる」

③すれて減る。角が丸くなる。和玉篇「禿、ツブル」。梁塵秘抄「六年苦行の山籠り、数珠の―・るも惜しからず」。「刀の刃が―・れる」

④ほろびる。絶える。破産する。日葡辞書「ヒトノシンダイガツブルル」。「会社が―・れる」

⑤そこなわれる。なくなる。「面目が―・れる」

⑥時間が費やされる。「来客で一日が―・れる」

⑦酔って正体がなくなる。酔いつぶれる。

つ‐べい

(「つべし」の連体形ツベキの音便)可能の意を強く表す。四河入海「手にとつて見て数へ―ぞ」→つべしい

つべ‐こべ

あれこれとしゃべるさま。抗弁したり、理屈を言ったり、へつらったりするのにいう。つべつべ。つべらこべら。浮世草子、好色産毛「―、―とわめいている」。「―言うな」

つ‐べし

(完了の助動詞ツに推量の助動詞ベシが接続したもの)

①多分に可能性のある意を表す。たしかに…しそうだ。…てしまいそうだ。土佐日記「腹鼓を打ちて海をさへ驚かして浪立てつべし」

②可能性のあることを予想する意を表す。きっと…てしまえるだろう。…できそうだ。土佐日記「よみつべくは、はやいへかし」

③当然の意を確認して強める。…にちがいない。きっと…のはずだ。源氏物語帚木「仏もなかなか心ぎたなしと見給ひつべし」

④妥当の意を確認して強める。…するとよい。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物のその物と跡も定まらぬは、そばつきざればみたるもげにかうもしつべかりけりと」

⑤強い意志のある意を表す。…てしまおう。源氏物語若紫「かの入道の遺言破りつべき心はあらむかし」

つ‐べしい

(ツベイの訛。室町時代にシク活用に転じた形)

①推量の意を表す。古文真宝抄「此様な事は小人の小智な者の云い―事ぞ」

②当然または適当の意を表す。狂言、腹立てず「然り―出家が御ざなうて」

③可能の意を表す。四河入海「起走て奔鹿をも射―程にようあるくぞ」

つべた・い【冷たい】

〔形〕

ひややかである。つめたい。

つべた‐がい【津辺多貝】‥ガヒ

⇒つめたがい(津免多貝)

つべたま・し

〔形シク〕

恐ろしい。気味が悪い。つべつべし。源氏物語柏木「この聖も丈高やかに、まぶし―・しくて」

つべ‐つべ

(→)「つべこべ」に同じ。狂言、大般若「―とよう物をいふ女で御座る」

つべ‐つべ・し

〔形シク〕

「つべたまし」に同じ。史記抄「なさけなう人に―・しうあるぞ」

つべら‐こべら

(→)「つべこべ」に同じ。

ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

結核菌を加熱殺菌して濾過し、フェノールを添加した透明褐色の注射液。コッホの創製。現在は結核菌の培養液から抽出した蛋白質を精製する。結核菌の感染の有無を調べるツベルクリン反応に利用。

⇒ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】

ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】‥オウ

皮内にツベルクリン(精製ツベルクリン蛋白質)の少量を注射し、その部に起こる反応(発赤・腫脹・浮腫など)を見て結核感染の有無を判定する検査法。マントー反応。

⇒ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

つぼ【坪】

①(「壺」とも書く)建物あるいは垣で囲まれた一区画の土地。中庭。転じて、宮中の部屋。つぼね。枕草子87「御前の―にも作らせ給へり」。古今和歌集別「かむなりの―に」

②一般に縦横が同じ長さのもの。

③古代条里制における土地区画の一つ。平城・平安京で、1里の36分の1、1坊の16分の1。広さ1町。

④土地面積の単位。6尺四方、すなわち約3.306平方メートル。歩ぶ。

⑤錦などの高価な織物や金属板などの面積の単位。1寸四方。寸坪。

⑥土砂の体積の単位。6尺立方。立坪りゅうつぼ。

⑦(「壺」とも書く)格子のます目の一つ一つ。枕草子200「格子の―などに」

⑧本膳料理に用いる深い蓋のある漆器。また、それに盛った煮物。

つぼ【粒】

ツブ(粒)の訛。狂言、泣尼「いかなひと―もやるまいぞ」

つぼ【壺】

(古くは清音)

①自然にくぼんで深くなった所。為忠百首「小山田の種井たないの―に水澄みぬ」。「滝―」

②口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器。また、膳部に用いる椀形の小さく深いうつわ。源氏物語梅枝「香壺こうごの御箱どものやう、―の姿、火取りの心ばへも」。好色五人女2「椀家具・―・平・るす・ちやつまで取りさばき手毎にふきて」

③ある物をさし込む部分。

㋐つぼがね。太平記15「板の端に懸金と―とを打て」

㋑笙しょうの管を立てる椀型の共鳴部。頭かしら。匏ほう。

④ここと見込んだ所。

㋐矢を射る時ねらうところ。矢所。太平記16「同じ―に射返し候はんずる者」

㋑ずぼし。「思う―にはまる」

㋒急所。要点。かんどころ。「―を押さえる」「―を心得ている」「―をはずす」

㋓灸きゅうをすえるべき場所。灸点。

㋔三味線などの勘所かんどころ。

⑤⇒つぼ(坪)1・7

⇒壺に嵌まる

⇒壺の口を切る

つぼ【土穂】

(ツチボの訛)(→)落穂おちぼに同じ。

つぼ‐あたり【坪当り】

坪に割り当てること。一坪につき。

つぼ‐あぶみ【壺鐙】

壺を横にした形の鐙で、足の前半分だけをかけるもの。5〜6世紀頃、輪鐙わあぶみとともに流行。

壺鐙

つぼ‐あみ【坪網・壺網】

建網たてあみの一種。枡網に似て、囲い網の角に袋網をつけたもの。碇いかりまたは木・竹などの支柱で固持し、垣網で魚類を誘導してとる。

つぼい【坪井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】

⇒つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】

⇒つぼい‐しんどう【坪井信道】

⇒つぼい‐とこく【坪井杜国】

⇒つぼい‐よしかつ【坪井善勝】

つぼ‐い【壺井】‥ヰ

口が狭く、中央部がひろがり、壺のような形をした井戸。為忠百首「冬がりの山田の―えこそ見ね」

つぼい【壺井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐さかえ【壺井栄】

⇒つぼい‐よしちか【壺井義知】

つぼ・い

〔形〕[文]つぼ・し(ク)

①親しみやすいさまである。心やすい。謡曲、大江山「うち見には恐しげなれど馴れて―・いは山伏」

②かわいらしい。閑吟集「―・いなう、せいしやう、―・いなう」

③すぼまって細い。すぼい。狂言、今参「目こそは―・けれ」

つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】‥ヰ‥ザウ

歴史学者。大坂生れ。東大教授。日本に科学的な史学研究法を移植。日蘭関係史料の蒐集・調査に努力。著「史学研究法」「最近政治外交史」など。(1859〜1936)

⇒つぼい【坪井】

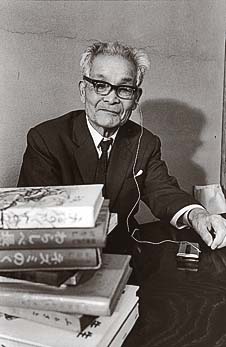

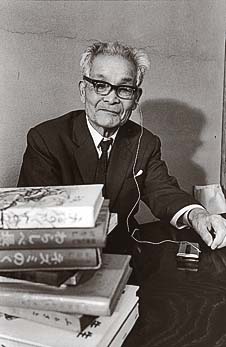

つぼい‐さかえ【壺井栄】‥ヰ‥

小説家。香川県小豆島の生れ。高等小学校卒。39歳で「大根の葉」を書き、プロレタリア文学運動に参加。作「暦」「柿の木のある家」「二十四の瞳」など。(1899〜1967)

壺井 栄

撮影:林 忠彦

つぼ‐あみ【坪網・壺網】

建網たてあみの一種。枡網に似て、囲い網の角に袋網をつけたもの。碇いかりまたは木・竹などの支柱で固持し、垣網で魚類を誘導してとる。

つぼい【坪井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】

⇒つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】

⇒つぼい‐しんどう【坪井信道】

⇒つぼい‐とこく【坪井杜国】

⇒つぼい‐よしかつ【坪井善勝】

つぼ‐い【壺井】‥ヰ

口が狭く、中央部がひろがり、壺のような形をした井戸。為忠百首「冬がりの山田の―えこそ見ね」

つぼい【壺井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐さかえ【壺井栄】

⇒つぼい‐よしちか【壺井義知】

つぼ・い

〔形〕[文]つぼ・し(ク)

①親しみやすいさまである。心やすい。謡曲、大江山「うち見には恐しげなれど馴れて―・いは山伏」

②かわいらしい。閑吟集「―・いなう、せいしやう、―・いなう」

③すぼまって細い。すぼい。狂言、今参「目こそは―・けれ」

つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】‥ヰ‥ザウ

歴史学者。大坂生れ。東大教授。日本に科学的な史学研究法を移植。日蘭関係史料の蒐集・調査に努力。著「史学研究法」「最近政治外交史」など。(1859〜1936)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐さかえ【壺井栄】‥ヰ‥

小説家。香川県小豆島の生れ。高等小学校卒。39歳で「大根の葉」を書き、プロレタリア文学運動に参加。作「暦」「柿の木のある家」「二十四の瞳」など。(1899〜1967)

壺井 栄

撮影:林 忠彦

⇒つぼい【壺井】

つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】‥ヰシヤウ‥ラウ

人類学者。江戸生れ。東大教授。日本の人類学の始祖。東京人類学会を創設、「人類学会報告」を創刊。日本石器時代住民についてコロポックル説を主唱。(1863〜1913)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐しんどう【坪井信道】‥ヰ‥ダウ

江戸後期の蘭医。名は道。号は誠軒。美濃の人。宇田川榛斎に学び、長州藩主の侍医。門下に緒方洪庵・川本幸民ら。著訳「診候大概」「製煉発蒙」「医則」など。(1795〜1848)

⇒つぼい【坪井】

つぼ‐いた【壺板】

大鎧おおよろいの脇楯わいだての一部とする鉄板。→大鎧(図)

つぼい‐とこく【坪井杜国】‥ヰ‥

江戸前期の俳人。名古屋の人。芭蕉との深い交友で知られる。( 〜1690)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしかつ【坪井善勝】‥ヰ‥

建築学者。東京生れ。東大教授。シェル構造研究の第一人者。丹下健三の主要作品のほとんどで構造設計を担当。(1907〜1990)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしちか【壺井義知】‥ヰ‥

江戸中期の故実家。通称、安左衛門。号、鶴翁。河内の人。京都四辻家の青侍となって有職故実に志し、実証的な学風で一家を成した。著「装束要領抄」など。(1657〜1735)

⇒つぼい【壺井】

つぼ‐いり【壺入り】

買って帰ってでなく、酒屋の内で、酒を飲むこと。転じて、客が揚屋・茶屋に入らずに直ちに遊女・野郎のいる置屋で遊興すること。壺煎り。色道大鏡「―。揚屋にて遊宴せず、傾城の家主の館へ行て」

⇒つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

つぼ‐いり【壺煎り】

①(→)「壺入り」に同じ。

②(→)壺焼つぼやきに同じ。

つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

遊女・野郎のいる置屋で遊興をするほどの、相手との深い仲を自慢すること。

⇒つぼ‐いり【壺入り】

つぼ‐うち【投壺・壺打】

(→)投壺とうこに同じ。〈倭名類聚鈔4〉

つぼうち【坪内】

姓氏の一つ。

⇒つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】

つぼ‐うち【坪打】

(西日本で)墓穴はかあなを掘る人。

つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】‥セウエウ

小説家・劇作家・評論家。名は雄蔵。美濃(岐阜県)生れ。東大卒。早大教授。1885年(明治18)文学論「小説神髄」、小説「当世書生気質」を発表、文学改良運動の中心となる。91年「早稲田文学」創刊。のち劇界および劇文学改良に努力。シェークスピアの研究・翻訳につとめ、また「新曲浦島」などの新舞踊劇を創作。戯曲「桐一葉」など。(1859〜1935)

坪内逍遥

提供:毎日新聞社

⇒つぼい【壺井】

つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】‥ヰシヤウ‥ラウ

人類学者。江戸生れ。東大教授。日本の人類学の始祖。東京人類学会を創設、「人類学会報告」を創刊。日本石器時代住民についてコロポックル説を主唱。(1863〜1913)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐しんどう【坪井信道】‥ヰ‥ダウ

江戸後期の蘭医。名は道。号は誠軒。美濃の人。宇田川榛斎に学び、長州藩主の侍医。門下に緒方洪庵・川本幸民ら。著訳「診候大概」「製煉発蒙」「医則」など。(1795〜1848)

⇒つぼい【坪井】

つぼ‐いた【壺板】

大鎧おおよろいの脇楯わいだての一部とする鉄板。→大鎧(図)

つぼい‐とこく【坪井杜国】‥ヰ‥

江戸前期の俳人。名古屋の人。芭蕉との深い交友で知られる。( 〜1690)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしかつ【坪井善勝】‥ヰ‥

建築学者。東京生れ。東大教授。シェル構造研究の第一人者。丹下健三の主要作品のほとんどで構造設計を担当。(1907〜1990)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしちか【壺井義知】‥ヰ‥

江戸中期の故実家。通称、安左衛門。号、鶴翁。河内の人。京都四辻家の青侍となって有職故実に志し、実証的な学風で一家を成した。著「装束要領抄」など。(1657〜1735)

⇒つぼい【壺井】

つぼ‐いり【壺入り】

買って帰ってでなく、酒屋の内で、酒を飲むこと。転じて、客が揚屋・茶屋に入らずに直ちに遊女・野郎のいる置屋で遊興すること。壺煎り。色道大鏡「―。揚屋にて遊宴せず、傾城の家主の館へ行て」

⇒つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

つぼ‐いり【壺煎り】

①(→)「壺入り」に同じ。

②(→)壺焼つぼやきに同じ。

つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

遊女・野郎のいる置屋で遊興をするほどの、相手との深い仲を自慢すること。

⇒つぼ‐いり【壺入り】

つぼ‐うち【投壺・壺打】

(→)投壺とうこに同じ。〈倭名類聚鈔4〉

つぼうち【坪内】

姓氏の一つ。

⇒つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】

つぼ‐うち【坪打】

(西日本で)墓穴はかあなを掘る人。

つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】‥セウエウ

小説家・劇作家・評論家。名は雄蔵。美濃(岐阜県)生れ。東大卒。早大教授。1885年(明治18)文学論「小説神髄」、小説「当世書生気質」を発表、文学改良運動の中心となる。91年「早稲田文学」創刊。のち劇界および劇文学改良に努力。シェークスピアの研究・翻訳につとめ、また「新曲浦島」などの新舞踊劇を創作。戯曲「桐一葉」など。(1859〜1935)

坪内逍遥

提供:毎日新聞社

→作品:『桐一葉』

→作品:『小説神髄』

→作品:『当世書世気質』

⇒つぼうち【坪内】

つぼ‐おり【壺折】‥ヲリ

①「壺装束つぼそうぞく」参照。

②歌舞伎の衣裳。義家・義経・信長など時代物の貴公子や高位の武人の常服に用い、広袖で丈が長い。

つぼ‐がさ【壺笠】

すぼまった形の笠。窄笠つぼみがさ。宗安小歌集「京の―、形なりよや着よや、緒よや締めよや」

つぼ‐かざり【壺飾・壺荘】

茶道で、口切茶事の際、宇治の茶師が葉茶を詰めた茶壺を封をしたまま床に飾り置くこと。また、その茶壺を拝見する作法。

つぼ‐がね【壺金】

開き戸の開閉のために打つ環状の金具。ひじがねを受けさせるのに用いる。ひじつぼ。つぼかなもの。

つぼ‐かび【壺黴】

ツボカビ類の真菌。生活環に1本の鞭毛がある遊走子をもつ。両生類の皮膚に寄生。感染症を起こす。

つぼ‐がり【坪刈り】

一坪の稲を刈り取り、これを基礎として全体の収穫量を予測すること。江戸時代の検見けみにもこの方法を用い、現今も行われる。歩ぶ刈り。

つぼ‐かわ【坪川】‥カハ

深い竪たて井戸。釣井つるい。

つぼ‐ぎり【壺錐】

円い孔をうがつのに用いる、半円弧形の刃を有する錐。円錐。通し錐。

つぼきり‐の‐けん【壺切の剣】

皇太子相伝の護剣。立太子の時、天皇から伝承される。醍醐天皇が皇太子の時、藤原基経が奉献した剣を宇多天皇から授けられたのに始まる。つぼきりのたち。

つぼ‐くち【壺口】

①壺の口。

②口をつぼめとがらせること。また、その形の口。

つぼ‐こうぶり【鐙冠・壺冠】‥カウブリ

壺鐙つぼあぶみに似て、つぼまった冠。

つぼ‐ごえ【壺肥】

基肥もとごえの一形態。播種や移植の前に、穴をうがってあらかじめ施す肥料、また、その方法。

つぼさか【壺坂・壺阪】

地名の一つ。

⇒つぼさか‐でら【壺阪寺】

⇒つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

つぼ‐さかずき【壺盃】‥サカヅキ

つぼの形をした盃。

つぼさか‐でら【壺阪寺】

(古くは「壺坂寺」)奈良県高市郡高取町壺阪山の上にある真言宗の寺。正称は平等王院南法華寺。7世紀末の成立で、永観(983〜985)年間の真興以後東密子島流の根本道場。西国三十三所第6番の札所。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

浄瑠璃。原作者未詳の世話物。豊沢団平と妻千賀女が補筆作曲。1879年(明治12)初演。壺坂寺の縁起に基づき、盲人沢市の妻おさとの貞節を脚色。後に歌舞伎化。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼ‐ざら【壺皿】

①膳部に用いる小さく深い食器。つぼ。鶉衣「―の豆腐にきざみ昆布の味も覚束なく」

②博奕ばくちの采さいを伏せるのに用いる皿。浄瑠璃、神霊矢口渡「これから―をくり抜いて、びいどろ入れてやらかさう」

③1のような極めて大きい目。

つぼ‐しょうぞく【壺装束】‥シヤウ‥

⇒つぼそうぞく

つぼ‐すみれ【坪菫・菫菜】

(古くは清音)

①スミレ科の多年草。日当りのよい草地に自生。茎は柔軟で高さ約10センチメートル。葉は腎臓状卵形、基部に一対の細長い托葉がある。春、内面に紫色の細条を有する白色の小花を開き、蒴果さくかを結ぶ。ニョイスミレ(如意菫)。コマノツメ。万葉集8「山ぶきの咲きたる野べの―」

つぼすみれ

→作品:『桐一葉』

→作品:『小説神髄』

→作品:『当世書世気質』

⇒つぼうち【坪内】

つぼ‐おり【壺折】‥ヲリ

①「壺装束つぼそうぞく」参照。

②歌舞伎の衣裳。義家・義経・信長など時代物の貴公子や高位の武人の常服に用い、広袖で丈が長い。

つぼ‐がさ【壺笠】

すぼまった形の笠。窄笠つぼみがさ。宗安小歌集「京の―、形なりよや着よや、緒よや締めよや」

つぼ‐かざり【壺飾・壺荘】

茶道で、口切茶事の際、宇治の茶師が葉茶を詰めた茶壺を封をしたまま床に飾り置くこと。また、その茶壺を拝見する作法。

つぼ‐がね【壺金】

開き戸の開閉のために打つ環状の金具。ひじがねを受けさせるのに用いる。ひじつぼ。つぼかなもの。

つぼ‐かび【壺黴】

ツボカビ類の真菌。生活環に1本の鞭毛がある遊走子をもつ。両生類の皮膚に寄生。感染症を起こす。

つぼ‐がり【坪刈り】

一坪の稲を刈り取り、これを基礎として全体の収穫量を予測すること。江戸時代の検見けみにもこの方法を用い、現今も行われる。歩ぶ刈り。

つぼ‐かわ【坪川】‥カハ

深い竪たて井戸。釣井つるい。

つぼ‐ぎり【壺錐】

円い孔をうがつのに用いる、半円弧形の刃を有する錐。円錐。通し錐。

つぼきり‐の‐けん【壺切の剣】

皇太子相伝の護剣。立太子の時、天皇から伝承される。醍醐天皇が皇太子の時、藤原基経が奉献した剣を宇多天皇から授けられたのに始まる。つぼきりのたち。

つぼ‐くち【壺口】

①壺の口。

②口をつぼめとがらせること。また、その形の口。

つぼ‐こうぶり【鐙冠・壺冠】‥カウブリ

壺鐙つぼあぶみに似て、つぼまった冠。

つぼ‐ごえ【壺肥】

基肥もとごえの一形態。播種や移植の前に、穴をうがってあらかじめ施す肥料、また、その方法。

つぼさか【壺坂・壺阪】

地名の一つ。

⇒つぼさか‐でら【壺阪寺】

⇒つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

つぼ‐さかずき【壺盃】‥サカヅキ

つぼの形をした盃。

つぼさか‐でら【壺阪寺】

(古くは「壺坂寺」)奈良県高市郡高取町壺阪山の上にある真言宗の寺。正称は平等王院南法華寺。7世紀末の成立で、永観(983〜985)年間の真興以後東密子島流の根本道場。西国三十三所第6番の札所。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

浄瑠璃。原作者未詳の世話物。豊沢団平と妻千賀女が補筆作曲。1879年(明治12)初演。壺坂寺の縁起に基づき、盲人沢市の妻おさとの貞節を脚色。後に歌舞伎化。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼ‐ざら【壺皿】

①膳部に用いる小さく深い食器。つぼ。鶉衣「―の豆腐にきざみ昆布の味も覚束なく」

②博奕ばくちの采さいを伏せるのに用いる皿。浄瑠璃、神霊矢口渡「これから―をくり抜いて、びいどろ入れてやらかさう」

③1のような極めて大きい目。

つぼ‐しょうぞく【壺装束】‥シヤウ‥

⇒つぼそうぞく

つぼ‐すみれ【坪菫・菫菜】

(古くは清音)

①スミレ科の多年草。日当りのよい草地に自生。茎は柔軟で高さ約10センチメートル。葉は腎臓状卵形、基部に一対の細長い托葉がある。春、内面に紫色の細条を有する白色の小花を開き、蒴果さくかを結ぶ。ニョイスミレ(如意菫)。コマノツメ。万葉集8「山ぶきの咲きたる野べの―」

つぼすみれ

②襲かさねの色目。表は紫、裏は薄青。

つぼ‐せざい【坪前栽・壺前栽】

ツボセンザイのンを表記しない形。天徳歌合「―に立ててさぶらふ」

つぼ‐せん【壺銭】

中世、酒屋に課した酒造税。酒屋役。酒壺銭。

つぼ‐せんざい【坪前栽・壺前栽】

①(→)坪1に植えこんだ前栽。源氏物語桐壺「御前の―の、いと面白き盛りなるを」

②中庭。庭。

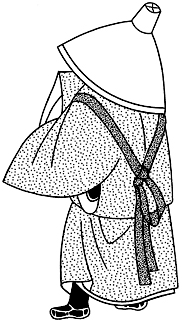

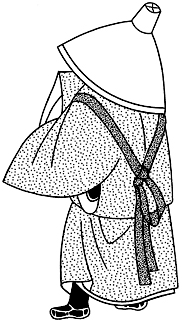

つぼ‐そうぞく【壺装束】‥サウ‥

平安〜鎌倉時代にかけて、中流の婦女が徒歩かちで外出する時の着装。単ひとえ・袿うちきなどを身丈みたけにつけ、腰帯で中結なかゆいし、余りを腰に折り下げる。腰部が広く、裾のすぼんだ形状から壺装束といい、このようなたくし方を壺折つぼおりという。

壺装束

②襲かさねの色目。表は紫、裏は薄青。

つぼ‐せざい【坪前栽・壺前栽】

ツボセンザイのンを表記しない形。天徳歌合「―に立ててさぶらふ」

つぼ‐せん【壺銭】

中世、酒屋に課した酒造税。酒屋役。酒壺銭。

つぼ‐せんざい【坪前栽・壺前栽】

①(→)坪1に植えこんだ前栽。源氏物語桐壺「御前の―の、いと面白き盛りなるを」

②中庭。庭。

つぼ‐そうぞく【壺装束】‥サウ‥

平安〜鎌倉時代にかけて、中流の婦女が徒歩かちで外出する時の着装。単ひとえ・袿うちきなどを身丈みたけにつけ、腰帯で中結なかゆいし、余りを腰に折り下げる。腰部が広く、裾のすぼんだ形状から壺装束といい、このようなたくし方を壺折つぼおりという。

壺装束

つぼ‐そで【壺袖】

①袂たもとのない袖。つつそで。

②胴丸・腹巻の袖の一種。上部が広く、裾すぼみで湾曲した袖。鎌倉末期から用いた。↔広袖

壺袖

つぼ‐そで【壺袖】

①袂たもとのない袖。つつそで。

②胴丸・腹巻の袖の一種。上部が広く、裾すぼみで湾曲した袖。鎌倉末期から用いた。↔広袖

壺袖

つぼた【坪田】

姓氏の一つ。

⇒つぼた‐じょうじ【坪田譲治】

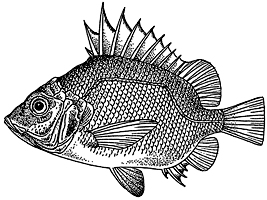

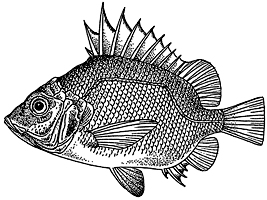

つぼ‐だい【壺鯛】‥ダヒ

①カワビシャ科の海魚。全長約30センチメートル。南日本のやや深海にすむ。

つぼだい

つぼた【坪田】

姓氏の一つ。

⇒つぼた‐じょうじ【坪田譲治】

つぼ‐だい【壺鯛】‥ダヒ

①カワビシャ科の海魚。全長約30センチメートル。南日本のやや深海にすむ。

つぼだい

②クサカリツボダイのこと。

つぼた‐じょうじ【坪田譲治】‥ジヤウヂ

小説家・童話作家。本名、譲二。岡山県生れ。早大卒。小説・童話に一貫して童心の世界を描き、小川未明亡き後の主導的役割を果たした。作「正太の馬」「子供の四季」「魔法」など。(1890〜1982)

坪田譲治

撮影:田村 茂

②クサカリツボダイのこと。

つぼた‐じょうじ【坪田譲治】‥ジヤウヂ

小説家・童話作家。本名、譲二。岡山県生れ。早大卒。小説・童話に一貫して童心の世界を描き、小川未明亡き後の主導的役割を果たした。作「正太の馬」「子供の四季」「魔法」など。(1890〜1982)

坪田譲治

撮影:田村 茂

⇒つぼた【坪田】

つぼ‐だんご【土穂団子】

(→)「つちぼだんご」に同じ。

つぼつか

(茨城県の北部で)田沓たぐつのこと。

つぼ‐つき【壺坏】

壺の形をしたつき。

つぼ‐つけ【坪付】

古代・中世の地籍の表示方法。条里制の区画の坪によって田地の段別・所在などを表示する。また、その帳簿。坪付帳。

⇒つぼつけ‐ちょう【坪付帳】

つぼ‐づけ【壺漬】

(壺に漬け込むところから)干し大根を杵きねでついて筋をほぐし、塩漬して発酵させたもの。鹿児島地方の特産。山川漬。

つぼつけ‐ちょう【坪付帳】‥チヤウ

坪付によって荘園の田地などの地籍を示した帳簿。

⇒つぼ‐つけ【坪付】

つぼ‐つぼ【壺壺】

子供のおもちゃ。底が平たく、中ほどがふくれ、口の狭い土器。犬筑波「わらはべの縁にて狂ふ薬師堂、もてあそびぬる瑠璃の―」

つぼ‐づめ【坪詰】

江戸時代、土地測量の際、寸尺または反別に端数を生じた時は、これを加除して寸尺・歩数を定めること。

つぼ‐な【坪名】

村内をさらに小区分した名。

つぼ‐なげ【投壺】

⇒とうこ。〈倭名類聚鈔4〉

⇒つぼた【坪田】

つぼ‐だんご【土穂団子】

(→)「つちぼだんご」に同じ。

つぼつか

(茨城県の北部で)田沓たぐつのこと。

つぼ‐つき【壺坏】

壺の形をしたつき。

つぼ‐つけ【坪付】

古代・中世の地籍の表示方法。条里制の区画の坪によって田地の段別・所在などを表示する。また、その帳簿。坪付帳。

⇒つぼつけ‐ちょう【坪付帳】

つぼ‐づけ【壺漬】

(壺に漬け込むところから)干し大根を杵きねでついて筋をほぐし、塩漬して発酵させたもの。鹿児島地方の特産。山川漬。

つぼつけ‐ちょう【坪付帳】‥チヤウ

坪付によって荘園の田地などの地籍を示した帳簿。

⇒つぼ‐つけ【坪付】

つぼ‐つぼ【壺壺】

子供のおもちゃ。底が平たく、中ほどがふくれ、口の狭い土器。犬筑波「わらはべの縁にて狂ふ薬師堂、もてあそびぬる瑠璃の―」

つぼ‐づめ【坪詰】

江戸時代、土地測量の際、寸尺または反別に端数を生じた時は、これを加除して寸尺・歩数を定めること。

つぼ‐な【坪名】

村内をさらに小区分した名。

つぼ‐なげ【投壺】

⇒とうこ。〈倭名類聚鈔4〉

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐ねだん【潰し値段】

①金属の地金としての値。

②器具などの本来の用途としての値でなく、その原料としての値段。

⇒つぶし【潰し】

つぶ‐じょう【粒状】‥ジヤウ

丸くて小さい、粒の形をしているさま。

つぶ‐じらみ【陰虱】

ケジラミのこと。つぶじ。

つぶ・す【潰す】

〔他五〕

①物に外部から力を加えて形をくずす。ひしゃぐ。日葡辞書「ハレモノヲツブス」。「麦を―・す」

②金属製の器物を熔かして地金にする。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―・しても金になるもの」。「古鉄を―・す」

③他の用に当てるために現在の形を失わせる。「畑を―・して家を建てる」

④食用にするために殺す。「鶏を―・す」

⑤機能を失わせる。役に立たないようにする。「声を―・した」

⑥絶やす。滅ぼす。破産させる。世間胸算用1「明日分散にあうても女の諸道具はのがるるによつて打ち―・して又取りつき」。「会社を―・す」

⑦台無しにする。折角のものを駄目にする。歌舞伎、助六所縁江戸桜「仲のよいお前のお言葉―・されもしやんすまい」。「面目を―・す」「相手の顔を―・す」「チャンスを―・す」

⑧空いた所・時をふさぎ、とざす。ふさぎおおう。「穴を―・す」「塗り―・す」「時間を―・す」「ひまを―・す」

つぶ‐ぜっく【土穂節句】

(→)土穂供養つぶくように同じ。

つぶ‐ぞろい【粒揃い】‥ゾロヒ

多くの物や人が揃ってすぐれていて、見劣りするものが混じっていないこと。「―の新入社員」

つぶ‐た・つ【粒立つ】

〔自五〕

多くの粒になって現れ出る。あわだつ。古事記上「其の海水の―・つ時」

つぶ‐つぶ

①動悸がするさま。どきどき。源氏物語野分「胸―と鳴るここちするも」

②物を切ったり刺したり縫ったりなどする時の間隔のあらいさま。ぶつぶつ。宇津保物語俊蔭「その針を…御したがひのおくびに―と半なから縫ひつけて」

③不平を言うさま。ぶつぶつ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「帳を読ませて算盤の―言やんな喧しい」

つぶ‐つぶ【円円】

まるまると肥えたさま。源氏物語空蝉「いと白うをかしげに―と肥えて」

つぶ‐つぶ【委曲】

十分でもらすことのないさま。つまびらかなさま。こまかなさま。蜻蛉日記上「いかで―といひ知らする物にもがなと」→つぶと

つぶ‐つぶ【粒粒】

①つぶ立つさま。小さい粒や泡の多くおこっているさま。また、その一つ一つ。宇津保物語国譲中「―と泣き給ふを」。「―ができる」

②文字をすらすらと続けないで、放ち書きに書くさま。源氏物語橋姫「―とあやしき鳥の跡のやうに書きて」

⇒つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

(→)「はなちがき(放書)」に同じ。

⇒つぶ‐つぶ【粒粒】

つぶて【飛礫・礫】

小石を投げること。また、その小石。たぶて。宇津保物語蔵開中「かかる―どもして方々にぞ打たせ給へるに」。日葡辞書「カネヲツブテニウツ」

⇒つぶて‐うち【飛礫打ち】

⇒つぶて‐もじ【飛礫文字】

つぶて‐うち【飛礫打ち】

小石を投げつけること。いしうち。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶて‐もじ【飛礫文字】

1字ずつ放ち書きにした文字。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶ‐と

〔副〕

①すっかり。すきまなく。びっしりと。大鏡道長「二条の大路の―煙みちたりしさまこそめでたく」

②(下に打消を伴って)全く。少しも。全然。今昔物語集27「顔を―見せぬが怪しきに」

つぶ‐なぎ【踝】

くるぶしの古称。菩薩善戒経平安初期点「踝ツブナギ」

つぶね【奴】

①しもべ。やっこ。召使。下男。大和物語「童名をおほ―といふ」

②転じて、奉仕すること。雨月物語1「菽水しゅくすいの―に御恩を返し奉るべし」

つぶ‐ぶし【踝】

くるぶしの古称。〈倭名類聚鈔3〉

つぶ‐まげ【つぶ髷】

女の髪の結い方。島田髷の上品なもの。幕末、若い下級の女官または女官に仕える女中の髪型。

つぶ‐み

刀の鞘さやなどをはずして刀身ばかりであること。甲陽軍鑑14「人を斬る物とて―にてささば、さす人もあやまちを致し」

つぶ‐め・く【呟めく】

〔自四〕

「つぶやく」に同じ。〈日葡辞書〉

つぶ‐やき【呟き】

つぶやくこと。「―をもらす」

⇒つぶやき‐ごえ【呟き声】

⇒つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやき‐ごえ【呟き声】‥ゴヱ

つぶやいて言う声。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやいて言うことば。くどくどと言うひとりごと。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶ‐や・く【呟く】

〔自五〕

ぶつぶつと小声で言う。くどくどとひとりごとを言う。源氏物語宿木「いつの程に積る御言の葉ならむと、―・く老人どももあり」。「―・くように言う」「不平を―・く」

つぶ‐より【粒選り】

多くの中からすぐれたものを選び出すこと。また、そのもの。よりぬき。「―の品」

つぶ‐ら【円ら】

まるいこと。まるくふくらかなこと。〈履中紀訓注〉。「―な瞳ひとみ」

⇒つぶら‐じい【円ら椎】

つぶら‐か【円らか】

つぶらなさま。まるいさま。まるまる。宇津保物語国譲下「いと―に白く肥え給へり」

つぶら‐じい【円ら椎】‥ジヒ

シイの一種。コジイ。→椎しい

⇒つぶ‐ら【円ら】

つぶらや【円谷】

姓氏の一つ。

⇒つぶらや‐えいじ【円谷英二】

つぶらや‐えいじ【円谷英二】

映画監督・特撮監督。福島県生れ。スクリーン‐プロセス・ミニチュア撮影などの技法を駆使した戦争映画や怪獣映画を撮る。「ハワイ‐マレー沖海戦」「ゴジラ」「ウルトラマン」など。(1901〜1970)

⇒つぶらや【円谷】

つぶらわ・し【潰らはし】ツブラハシ

〔形シク〕

胸がつぶれるようである。どきどきする。源氏物語賢木「いと胸―・しく思さる」

つぶり【頭】

あたま。つむり。日葡辞書「ツブリガイタイ」

つぶり【鷸子】

カイツブリの異称。〈倭名類聚鈔18〉

つぶ・る【潰る】

〔自下二〕

⇒つぶれる(下一)

つぶ・る【瞑る】

〔他五〕

(目を)閉じる。つむる。「じっと目を―・って考える」

つぶれ【潰れ】

①すれて減ること。すれて丸くなること。

②むだになること。むだに費やすこと。浮世風呂前「葬は遠くても近くても一日の―さ」

⇒つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

⇒つぶれ‐ち【潰れ地】

⇒つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】

つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

破れたかさ。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐し【円石】

(ツブライシの約転)丸い石。万葉集16「わが背子がたふさきにする―の」

つぶれ‐ち【潰れ地】

江戸時代、天災などにより生産力を全く失った田畑。年貢を免除された。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】‥シヤウ

江戸時代、破産した百姓の称。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶ・れる【潰れる】

〔自下一〕[文]つぶ・る(下二)

①おされて原形がくずれる。ひしゃげる。古今著聞集12「うみ柿の落ちけるが、この弓取の法師が頂に落ちて―・れてさんざんにちりぬ」。「卵が―・れる」

②役に立たなくなる。使えなくなる。源氏物語玉鬘「天下に目―・れ足折れ給へりとも」。曾我物語9「臆して耳が―・れたるか」。「声が―・れる」

③すれて減る。角が丸くなる。和玉篇「禿、ツブル」。梁塵秘抄「六年苦行の山籠り、数珠の―・るも惜しからず」。「刀の刃が―・れる」

④ほろびる。絶える。破産する。日葡辞書「ヒトノシンダイガツブルル」。「会社が―・れる」

⑤そこなわれる。なくなる。「面目が―・れる」

⑥時間が費やされる。「来客で一日が―・れる」

⑦酔って正体がなくなる。酔いつぶれる。

つ‐べい

(「つべし」の連体形ツベキの音便)可能の意を強く表す。四河入海「手にとつて見て数へ―ぞ」→つべしい

つべ‐こべ

あれこれとしゃべるさま。抗弁したり、理屈を言ったり、へつらったりするのにいう。つべつべ。つべらこべら。浮世草子、好色産毛「―、―とわめいている」。「―言うな」

つ‐べし

(完了の助動詞ツに推量の助動詞ベシが接続したもの)

①多分に可能性のある意を表す。たしかに…しそうだ。…てしまいそうだ。土佐日記「腹鼓を打ちて海をさへ驚かして浪立てつべし」

②可能性のあることを予想する意を表す。きっと…てしまえるだろう。…できそうだ。土佐日記「よみつべくは、はやいへかし」

③当然の意を確認して強める。…にちがいない。きっと…のはずだ。源氏物語帚木「仏もなかなか心ぎたなしと見給ひつべし」

④妥当の意を確認して強める。…するとよい。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物のその物と跡も定まらぬは、そばつきざればみたるもげにかうもしつべかりけりと」

⑤強い意志のある意を表す。…てしまおう。源氏物語若紫「かの入道の遺言破りつべき心はあらむかし」

つ‐べしい

(ツベイの訛。室町時代にシク活用に転じた形)

①推量の意を表す。古文真宝抄「此様な事は小人の小智な者の云い―事ぞ」

②当然または適当の意を表す。狂言、腹立てず「然り―出家が御ざなうて」

③可能の意を表す。四河入海「起走て奔鹿をも射―程にようあるくぞ」

つべた・い【冷たい】

〔形〕

ひややかである。つめたい。

つべた‐がい【津辺多貝】‥ガヒ

⇒つめたがい(津免多貝)

つべたま・し

〔形シク〕

恐ろしい。気味が悪い。つべつべし。源氏物語柏木「この聖も丈高やかに、まぶし―・しくて」

つべ‐つべ

(→)「つべこべ」に同じ。狂言、大般若「―とよう物をいふ女で御座る」

つべ‐つべ・し

〔形シク〕

「つべたまし」に同じ。史記抄「なさけなう人に―・しうあるぞ」

つべら‐こべら

(→)「つべこべ」に同じ。

ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

結核菌を加熱殺菌して濾過し、フェノールを添加した透明褐色の注射液。コッホの創製。現在は結核菌の培養液から抽出した蛋白質を精製する。結核菌の感染の有無を調べるツベルクリン反応に利用。

⇒ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】

ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】‥オウ

皮内にツベルクリン(精製ツベルクリン蛋白質)の少量を注射し、その部に起こる反応(発赤・腫脹・浮腫など)を見て結核感染の有無を判定する検査法。マントー反応。

⇒ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

つぼ【坪】

①(「壺」とも書く)建物あるいは垣で囲まれた一区画の土地。中庭。転じて、宮中の部屋。つぼね。枕草子87「御前の―にも作らせ給へり」。古今和歌集別「かむなりの―に」

②一般に縦横が同じ長さのもの。

③古代条里制における土地区画の一つ。平城・平安京で、1里の36分の1、1坊の16分の1。広さ1町。

④土地面積の単位。6尺四方、すなわち約3.306平方メートル。歩ぶ。

⑤錦などの高価な織物や金属板などの面積の単位。1寸四方。寸坪。

⑥土砂の体積の単位。6尺立方。立坪りゅうつぼ。

⑦(「壺」とも書く)格子のます目の一つ一つ。枕草子200「格子の―などに」

⑧本膳料理に用いる深い蓋のある漆器。また、それに盛った煮物。

つぼ【粒】

ツブ(粒)の訛。狂言、泣尼「いかなひと―もやるまいぞ」

つぼ【壺】

(古くは清音)

①自然にくぼんで深くなった所。為忠百首「小山田の種井たないの―に水澄みぬ」。「滝―」

②口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器。また、膳部に用いる椀形の小さく深いうつわ。源氏物語梅枝「香壺こうごの御箱どものやう、―の姿、火取りの心ばへも」。好色五人女2「椀家具・―・平・るす・ちやつまで取りさばき手毎にふきて」

③ある物をさし込む部分。

㋐つぼがね。太平記15「板の端に懸金と―とを打て」

㋑笙しょうの管を立てる椀型の共鳴部。頭かしら。匏ほう。

④ここと見込んだ所。

㋐矢を射る時ねらうところ。矢所。太平記16「同じ―に射返し候はんずる者」

㋑ずぼし。「思う―にはまる」

㋒急所。要点。かんどころ。「―を押さえる」「―を心得ている」「―をはずす」

㋓灸きゅうをすえるべき場所。灸点。

㋔三味線などの勘所かんどころ。

⑤⇒つぼ(坪)1・7

⇒壺に嵌まる

⇒壺の口を切る

つぼ【土穂】

(ツチボの訛)(→)落穂おちぼに同じ。

つぼ‐あたり【坪当り】

坪に割り当てること。一坪につき。

つぼ‐あぶみ【壺鐙】

壺を横にした形の鐙で、足の前半分だけをかけるもの。5〜6世紀頃、輪鐙わあぶみとともに流行。

壺鐙

⇒つぶし【潰し】

つぶし‐ねだん【潰し値段】

①金属の地金としての値。

②器具などの本来の用途としての値でなく、その原料としての値段。

⇒つぶし【潰し】

つぶ‐じょう【粒状】‥ジヤウ

丸くて小さい、粒の形をしているさま。

つぶ‐じらみ【陰虱】

ケジラミのこと。つぶじ。

つぶ・す【潰す】

〔他五〕

①物に外部から力を加えて形をくずす。ひしゃぐ。日葡辞書「ハレモノヲツブス」。「麦を―・す」

②金属製の器物を熔かして地金にする。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―・しても金になるもの」。「古鉄を―・す」

③他の用に当てるために現在の形を失わせる。「畑を―・して家を建てる」

④食用にするために殺す。「鶏を―・す」

⑤機能を失わせる。役に立たないようにする。「声を―・した」

⑥絶やす。滅ぼす。破産させる。世間胸算用1「明日分散にあうても女の諸道具はのがるるによつて打ち―・して又取りつき」。「会社を―・す」

⑦台無しにする。折角のものを駄目にする。歌舞伎、助六所縁江戸桜「仲のよいお前のお言葉―・されもしやんすまい」。「面目を―・す」「相手の顔を―・す」「チャンスを―・す」

⑧空いた所・時をふさぎ、とざす。ふさぎおおう。「穴を―・す」「塗り―・す」「時間を―・す」「ひまを―・す」

つぶ‐ぜっく【土穂節句】

(→)土穂供養つぶくように同じ。

つぶ‐ぞろい【粒揃い】‥ゾロヒ

多くの物や人が揃ってすぐれていて、見劣りするものが混じっていないこと。「―の新入社員」

つぶ‐た・つ【粒立つ】

〔自五〕

多くの粒になって現れ出る。あわだつ。古事記上「其の海水の―・つ時」

つぶ‐つぶ

①動悸がするさま。どきどき。源氏物語野分「胸―と鳴るここちするも」

②物を切ったり刺したり縫ったりなどする時の間隔のあらいさま。ぶつぶつ。宇津保物語俊蔭「その針を…御したがひのおくびに―と半なから縫ひつけて」

③不平を言うさま。ぶつぶつ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「帳を読ませて算盤の―言やんな喧しい」

つぶ‐つぶ【円円】

まるまると肥えたさま。源氏物語空蝉「いと白うをかしげに―と肥えて」

つぶ‐つぶ【委曲】

十分でもらすことのないさま。つまびらかなさま。こまかなさま。蜻蛉日記上「いかで―といひ知らする物にもがなと」→つぶと

つぶ‐つぶ【粒粒】

①つぶ立つさま。小さい粒や泡の多くおこっているさま。また、その一つ一つ。宇津保物語国譲中「―と泣き給ふを」。「―ができる」

②文字をすらすらと続けないで、放ち書きに書くさま。源氏物語橋姫「―とあやしき鳥の跡のやうに書きて」

⇒つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

つぶつぶ‐がき【粒粒書き】

(→)「はなちがき(放書)」に同じ。

⇒つぶ‐つぶ【粒粒】

つぶて【飛礫・礫】

小石を投げること。また、その小石。たぶて。宇津保物語蔵開中「かかる―どもして方々にぞ打たせ給へるに」。日葡辞書「カネヲツブテニウツ」

⇒つぶて‐うち【飛礫打ち】

⇒つぶて‐もじ【飛礫文字】

つぶて‐うち【飛礫打ち】

小石を投げつけること。いしうち。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶて‐もじ【飛礫文字】

1字ずつ放ち書きにした文字。

⇒つぶて【飛礫・礫】

つぶ‐と

〔副〕

①すっかり。すきまなく。びっしりと。大鏡道長「二条の大路の―煙みちたりしさまこそめでたく」

②(下に打消を伴って)全く。少しも。全然。今昔物語集27「顔を―見せぬが怪しきに」

つぶ‐なぎ【踝】

くるぶしの古称。菩薩善戒経平安初期点「踝ツブナギ」

つぶね【奴】

①しもべ。やっこ。召使。下男。大和物語「童名をおほ―といふ」

②転じて、奉仕すること。雨月物語1「菽水しゅくすいの―に御恩を返し奉るべし」

つぶ‐ぶし【踝】

くるぶしの古称。〈倭名類聚鈔3〉

つぶ‐まげ【つぶ髷】

女の髪の結い方。島田髷の上品なもの。幕末、若い下級の女官または女官に仕える女中の髪型。

つぶ‐み

刀の鞘さやなどをはずして刀身ばかりであること。甲陽軍鑑14「人を斬る物とて―にてささば、さす人もあやまちを致し」

つぶ‐め・く【呟めく】

〔自四〕

「つぶやく」に同じ。〈日葡辞書〉

つぶ‐やき【呟き】

つぶやくこと。「―をもらす」

⇒つぶやき‐ごえ【呟き声】

⇒つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやき‐ごえ【呟き声】‥ゴヱ

つぶやいて言う声。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶやき‐ごと【呟き言】

つぶやいて言うことば。くどくどと言うひとりごと。

⇒つぶ‐やき【呟き】

つぶ‐や・く【呟く】

〔自五〕

ぶつぶつと小声で言う。くどくどとひとりごとを言う。源氏物語宿木「いつの程に積る御言の葉ならむと、―・く老人どももあり」。「―・くように言う」「不平を―・く」

つぶ‐より【粒選り】

多くの中からすぐれたものを選び出すこと。また、そのもの。よりぬき。「―の品」

つぶ‐ら【円ら】

まるいこと。まるくふくらかなこと。〈履中紀訓注〉。「―な瞳ひとみ」

⇒つぶら‐じい【円ら椎】

つぶら‐か【円らか】

つぶらなさま。まるいさま。まるまる。宇津保物語国譲下「いと―に白く肥え給へり」

つぶら‐じい【円ら椎】‥ジヒ

シイの一種。コジイ。→椎しい

⇒つぶ‐ら【円ら】

つぶらや【円谷】

姓氏の一つ。

⇒つぶらや‐えいじ【円谷英二】

つぶらや‐えいじ【円谷英二】

映画監督・特撮監督。福島県生れ。スクリーン‐プロセス・ミニチュア撮影などの技法を駆使した戦争映画や怪獣映画を撮る。「ハワイ‐マレー沖海戦」「ゴジラ」「ウルトラマン」など。(1901〜1970)

⇒つぶらや【円谷】

つぶらわ・し【潰らはし】ツブラハシ

〔形シク〕

胸がつぶれるようである。どきどきする。源氏物語賢木「いと胸―・しく思さる」

つぶり【頭】

あたま。つむり。日葡辞書「ツブリガイタイ」

つぶり【鷸子】

カイツブリの異称。〈倭名類聚鈔18〉

つぶ・る【潰る】

〔自下二〕

⇒つぶれる(下一)

つぶ・る【瞑る】

〔他五〕

(目を)閉じる。つむる。「じっと目を―・って考える」

つぶれ【潰れ】

①すれて減ること。すれて丸くなること。

②むだになること。むだに費やすこと。浮世風呂前「葬は遠くても近くても一日の―さ」

⇒つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

⇒つぶれ‐ち【潰れ地】

⇒つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】

つぶれ‐がさ【潰れ笠・潰れ傘】

破れたかさ。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐し【円石】

(ツブライシの約転)丸い石。万葉集16「わが背子がたふさきにする―の」

つぶれ‐ち【潰れ地】

江戸時代、天災などにより生産力を全く失った田畑。年貢を免除された。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶれ‐びゃくしょう【潰れ百姓】‥シヤウ

江戸時代、破産した百姓の称。

⇒つぶれ【潰れ】

つぶ・れる【潰れる】

〔自下一〕[文]つぶ・る(下二)

①おされて原形がくずれる。ひしゃげる。古今著聞集12「うみ柿の落ちけるが、この弓取の法師が頂に落ちて―・れてさんざんにちりぬ」。「卵が―・れる」

②役に立たなくなる。使えなくなる。源氏物語玉鬘「天下に目―・れ足折れ給へりとも」。曾我物語9「臆して耳が―・れたるか」。「声が―・れる」

③すれて減る。角が丸くなる。和玉篇「禿、ツブル」。梁塵秘抄「六年苦行の山籠り、数珠の―・るも惜しからず」。「刀の刃が―・れる」

④ほろびる。絶える。破産する。日葡辞書「ヒトノシンダイガツブルル」。「会社が―・れる」

⑤そこなわれる。なくなる。「面目が―・れる」

⑥時間が費やされる。「来客で一日が―・れる」

⑦酔って正体がなくなる。酔いつぶれる。

つ‐べい

(「つべし」の連体形ツベキの音便)可能の意を強く表す。四河入海「手にとつて見て数へ―ぞ」→つべしい

つべ‐こべ

あれこれとしゃべるさま。抗弁したり、理屈を言ったり、へつらったりするのにいう。つべつべ。つべらこべら。浮世草子、好色産毛「―、―とわめいている」。「―言うな」

つ‐べし

(完了の助動詞ツに推量の助動詞ベシが接続したもの)

①多分に可能性のある意を表す。たしかに…しそうだ。…てしまいそうだ。土佐日記「腹鼓を打ちて海をさへ驚かして浪立てつべし」

②可能性のあることを予想する意を表す。きっと…てしまえるだろう。…できそうだ。土佐日記「よみつべくは、はやいへかし」

③当然の意を確認して強める。…にちがいない。きっと…のはずだ。源氏物語帚木「仏もなかなか心ぎたなしと見給ひつべし」

④妥当の意を確認して強める。…するとよい。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物のその物と跡も定まらぬは、そばつきざればみたるもげにかうもしつべかりけりと」

⑤強い意志のある意を表す。…てしまおう。源氏物語若紫「かの入道の遺言破りつべき心はあらむかし」

つ‐べしい

(ツベイの訛。室町時代にシク活用に転じた形)

①推量の意を表す。古文真宝抄「此様な事は小人の小智な者の云い―事ぞ」

②当然または適当の意を表す。狂言、腹立てず「然り―出家が御ざなうて」

③可能の意を表す。四河入海「起走て奔鹿をも射―程にようあるくぞ」

つべた・い【冷たい】

〔形〕

ひややかである。つめたい。

つべた‐がい【津辺多貝】‥ガヒ

⇒つめたがい(津免多貝)

つべたま・し

〔形シク〕

恐ろしい。気味が悪い。つべつべし。源氏物語柏木「この聖も丈高やかに、まぶし―・しくて」

つべ‐つべ

(→)「つべこべ」に同じ。狂言、大般若「―とよう物をいふ女で御座る」

つべ‐つべ・し

〔形シク〕

「つべたまし」に同じ。史記抄「なさけなう人に―・しうあるぞ」

つべら‐こべら

(→)「つべこべ」に同じ。

ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

結核菌を加熱殺菌して濾過し、フェノールを添加した透明褐色の注射液。コッホの創製。現在は結核菌の培養液から抽出した蛋白質を精製する。結核菌の感染の有無を調べるツベルクリン反応に利用。

⇒ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】

ツベルクリン‐はんのう【ツベルクリン反応】‥オウ

皮内にツベルクリン(精製ツベルクリン蛋白質)の少量を注射し、その部に起こる反応(発赤・腫脹・浮腫など)を見て結核感染の有無を判定する検査法。マントー反応。

⇒ツベルクリン【Tuberkulin ドイツ】

つぼ【坪】

①(「壺」とも書く)建物あるいは垣で囲まれた一区画の土地。中庭。転じて、宮中の部屋。つぼね。枕草子87「御前の―にも作らせ給へり」。古今和歌集別「かむなりの―に」

②一般に縦横が同じ長さのもの。

③古代条里制における土地区画の一つ。平城・平安京で、1里の36分の1、1坊の16分の1。広さ1町。

④土地面積の単位。6尺四方、すなわち約3.306平方メートル。歩ぶ。

⑤錦などの高価な織物や金属板などの面積の単位。1寸四方。寸坪。

⑥土砂の体積の単位。6尺立方。立坪りゅうつぼ。

⑦(「壺」とも書く)格子のます目の一つ一つ。枕草子200「格子の―などに」

⑧本膳料理に用いる深い蓋のある漆器。また、それに盛った煮物。

つぼ【粒】

ツブ(粒)の訛。狂言、泣尼「いかなひと―もやるまいぞ」

つぼ【壺】

(古くは清音)

①自然にくぼんで深くなった所。為忠百首「小山田の種井たないの―に水澄みぬ」。「滝―」

②口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器。また、膳部に用いる椀形の小さく深いうつわ。源氏物語梅枝「香壺こうごの御箱どものやう、―の姿、火取りの心ばへも」。好色五人女2「椀家具・―・平・るす・ちやつまで取りさばき手毎にふきて」

③ある物をさし込む部分。

㋐つぼがね。太平記15「板の端に懸金と―とを打て」

㋑笙しょうの管を立てる椀型の共鳴部。頭かしら。匏ほう。

④ここと見込んだ所。

㋐矢を射る時ねらうところ。矢所。太平記16「同じ―に射返し候はんずる者」

㋑ずぼし。「思う―にはまる」

㋒急所。要点。かんどころ。「―を押さえる」「―を心得ている」「―をはずす」

㋓灸きゅうをすえるべき場所。灸点。

㋔三味線などの勘所かんどころ。

⑤⇒つぼ(坪)1・7

⇒壺に嵌まる

⇒壺の口を切る

つぼ【土穂】

(ツチボの訛)(→)落穂おちぼに同じ。

つぼ‐あたり【坪当り】

坪に割り当てること。一坪につき。

つぼ‐あぶみ【壺鐙】

壺を横にした形の鐙で、足の前半分だけをかけるもの。5〜6世紀頃、輪鐙わあぶみとともに流行。

壺鐙

つぼ‐あみ【坪網・壺網】

建網たてあみの一種。枡網に似て、囲い網の角に袋網をつけたもの。碇いかりまたは木・竹などの支柱で固持し、垣網で魚類を誘導してとる。

つぼい【坪井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】

⇒つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】

⇒つぼい‐しんどう【坪井信道】

⇒つぼい‐とこく【坪井杜国】

⇒つぼい‐よしかつ【坪井善勝】

つぼ‐い【壺井】‥ヰ

口が狭く、中央部がひろがり、壺のような形をした井戸。為忠百首「冬がりの山田の―えこそ見ね」

つぼい【壺井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐さかえ【壺井栄】

⇒つぼい‐よしちか【壺井義知】

つぼ・い

〔形〕[文]つぼ・し(ク)

①親しみやすいさまである。心やすい。謡曲、大江山「うち見には恐しげなれど馴れて―・いは山伏」

②かわいらしい。閑吟集「―・いなう、せいしやう、―・いなう」

③すぼまって細い。すぼい。狂言、今参「目こそは―・けれ」

つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】‥ヰ‥ザウ

歴史学者。大坂生れ。東大教授。日本に科学的な史学研究法を移植。日蘭関係史料の蒐集・調査に努力。著「史学研究法」「最近政治外交史」など。(1859〜1936)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐さかえ【壺井栄】‥ヰ‥

小説家。香川県小豆島の生れ。高等小学校卒。39歳で「大根の葉」を書き、プロレタリア文学運動に参加。作「暦」「柿の木のある家」「二十四の瞳」など。(1899〜1967)

壺井 栄

撮影:林 忠彦

つぼ‐あみ【坪網・壺網】

建網たてあみの一種。枡網に似て、囲い網の角に袋網をつけたもの。碇いかりまたは木・竹などの支柱で固持し、垣網で魚類を誘導してとる。

つぼい【坪井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】

⇒つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】

⇒つぼい‐しんどう【坪井信道】

⇒つぼい‐とこく【坪井杜国】

⇒つぼい‐よしかつ【坪井善勝】

つぼ‐い【壺井】‥ヰ

口が狭く、中央部がひろがり、壺のような形をした井戸。為忠百首「冬がりの山田の―えこそ見ね」

つぼい【壺井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒つぼい‐さかえ【壺井栄】

⇒つぼい‐よしちか【壺井義知】

つぼ・い

〔形〕[文]つぼ・し(ク)

①親しみやすいさまである。心やすい。謡曲、大江山「うち見には恐しげなれど馴れて―・いは山伏」

②かわいらしい。閑吟集「―・いなう、せいしやう、―・いなう」

③すぼまって細い。すぼい。狂言、今参「目こそは―・けれ」

つぼい‐くめぞう【坪井九馬三】‥ヰ‥ザウ

歴史学者。大坂生れ。東大教授。日本に科学的な史学研究法を移植。日蘭関係史料の蒐集・調査に努力。著「史学研究法」「最近政治外交史」など。(1859〜1936)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐さかえ【壺井栄】‥ヰ‥

小説家。香川県小豆島の生れ。高等小学校卒。39歳で「大根の葉」を書き、プロレタリア文学運動に参加。作「暦」「柿の木のある家」「二十四の瞳」など。(1899〜1967)

壺井 栄

撮影:林 忠彦

⇒つぼい【壺井】

つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】‥ヰシヤウ‥ラウ

人類学者。江戸生れ。東大教授。日本の人類学の始祖。東京人類学会を創設、「人類学会報告」を創刊。日本石器時代住民についてコロポックル説を主唱。(1863〜1913)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐しんどう【坪井信道】‥ヰ‥ダウ

江戸後期の蘭医。名は道。号は誠軒。美濃の人。宇田川榛斎に学び、長州藩主の侍医。門下に緒方洪庵・川本幸民ら。著訳「診候大概」「製煉発蒙」「医則」など。(1795〜1848)

⇒つぼい【坪井】

つぼ‐いた【壺板】

大鎧おおよろいの脇楯わいだての一部とする鉄板。→大鎧(図)

つぼい‐とこく【坪井杜国】‥ヰ‥

江戸前期の俳人。名古屋の人。芭蕉との深い交友で知られる。( 〜1690)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしかつ【坪井善勝】‥ヰ‥

建築学者。東京生れ。東大教授。シェル構造研究の第一人者。丹下健三の主要作品のほとんどで構造設計を担当。(1907〜1990)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしちか【壺井義知】‥ヰ‥

江戸中期の故実家。通称、安左衛門。号、鶴翁。河内の人。京都四辻家の青侍となって有職故実に志し、実証的な学風で一家を成した。著「装束要領抄」など。(1657〜1735)

⇒つぼい【壺井】

つぼ‐いり【壺入り】

買って帰ってでなく、酒屋の内で、酒を飲むこと。転じて、客が揚屋・茶屋に入らずに直ちに遊女・野郎のいる置屋で遊興すること。壺煎り。色道大鏡「―。揚屋にて遊宴せず、傾城の家主の館へ行て」

⇒つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

つぼ‐いり【壺煎り】

①(→)「壺入り」に同じ。

②(→)壺焼つぼやきに同じ。

つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

遊女・野郎のいる置屋で遊興をするほどの、相手との深い仲を自慢すること。

⇒つぼ‐いり【壺入り】

つぼ‐うち【投壺・壺打】

(→)投壺とうこに同じ。〈倭名類聚鈔4〉

つぼうち【坪内】

姓氏の一つ。

⇒つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】

つぼ‐うち【坪打】

(西日本で)墓穴はかあなを掘る人。

つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】‥セウエウ

小説家・劇作家・評論家。名は雄蔵。美濃(岐阜県)生れ。東大卒。早大教授。1885年(明治18)文学論「小説神髄」、小説「当世書生気質」を発表、文学改良運動の中心となる。91年「早稲田文学」創刊。のち劇界および劇文学改良に努力。シェークスピアの研究・翻訳につとめ、また「新曲浦島」などの新舞踊劇を創作。戯曲「桐一葉」など。(1859〜1935)

坪内逍遥

提供:毎日新聞社

⇒つぼい【壺井】

つぼい‐しょうごろう【坪井正五郎】‥ヰシヤウ‥ラウ

人類学者。江戸生れ。東大教授。日本の人類学の始祖。東京人類学会を創設、「人類学会報告」を創刊。日本石器時代住民についてコロポックル説を主唱。(1863〜1913)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐しんどう【坪井信道】‥ヰ‥ダウ

江戸後期の蘭医。名は道。号は誠軒。美濃の人。宇田川榛斎に学び、長州藩主の侍医。門下に緒方洪庵・川本幸民ら。著訳「診候大概」「製煉発蒙」「医則」など。(1795〜1848)

⇒つぼい【坪井】

つぼ‐いた【壺板】

大鎧おおよろいの脇楯わいだての一部とする鉄板。→大鎧(図)

つぼい‐とこく【坪井杜国】‥ヰ‥

江戸前期の俳人。名古屋の人。芭蕉との深い交友で知られる。( 〜1690)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしかつ【坪井善勝】‥ヰ‥

建築学者。東京生れ。東大教授。シェル構造研究の第一人者。丹下健三の主要作品のほとんどで構造設計を担当。(1907〜1990)

⇒つぼい【坪井】

つぼい‐よしちか【壺井義知】‥ヰ‥

江戸中期の故実家。通称、安左衛門。号、鶴翁。河内の人。京都四辻家の青侍となって有職故実に志し、実証的な学風で一家を成した。著「装束要領抄」など。(1657〜1735)

⇒つぼい【壺井】

つぼ‐いり【壺入り】

買って帰ってでなく、酒屋の内で、酒を飲むこと。転じて、客が揚屋・茶屋に入らずに直ちに遊女・野郎のいる置屋で遊興すること。壺煎り。色道大鏡「―。揚屋にて遊宴せず、傾城の家主の館へ行て」

⇒つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

つぼ‐いり【壺煎り】

①(→)「壺入り」に同じ。

②(→)壺焼つぼやきに同じ。

つぼいり‐じまん【壺入り自慢】

遊女・野郎のいる置屋で遊興をするほどの、相手との深い仲を自慢すること。

⇒つぼ‐いり【壺入り】

つぼ‐うち【投壺・壺打】

(→)投壺とうこに同じ。〈倭名類聚鈔4〉

つぼうち【坪内】

姓氏の一つ。

⇒つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】

つぼ‐うち【坪打】

(西日本で)墓穴はかあなを掘る人。

つぼうち‐しょうよう【坪内逍遥】‥セウエウ

小説家・劇作家・評論家。名は雄蔵。美濃(岐阜県)生れ。東大卒。早大教授。1885年(明治18)文学論「小説神髄」、小説「当世書生気質」を発表、文学改良運動の中心となる。91年「早稲田文学」創刊。のち劇界および劇文学改良に努力。シェークスピアの研究・翻訳につとめ、また「新曲浦島」などの新舞踊劇を創作。戯曲「桐一葉」など。(1859〜1935)

坪内逍遥

提供:毎日新聞社

→作品:『桐一葉』

→作品:『小説神髄』

→作品:『当世書世気質』

⇒つぼうち【坪内】

つぼ‐おり【壺折】‥ヲリ

①「壺装束つぼそうぞく」参照。

②歌舞伎の衣裳。義家・義経・信長など時代物の貴公子や高位の武人の常服に用い、広袖で丈が長い。

つぼ‐がさ【壺笠】

すぼまった形の笠。窄笠つぼみがさ。宗安小歌集「京の―、形なりよや着よや、緒よや締めよや」

つぼ‐かざり【壺飾・壺荘】

茶道で、口切茶事の際、宇治の茶師が葉茶を詰めた茶壺を封をしたまま床に飾り置くこと。また、その茶壺を拝見する作法。

つぼ‐がね【壺金】

開き戸の開閉のために打つ環状の金具。ひじがねを受けさせるのに用いる。ひじつぼ。つぼかなもの。

つぼ‐かび【壺黴】

ツボカビ類の真菌。生活環に1本の鞭毛がある遊走子をもつ。両生類の皮膚に寄生。感染症を起こす。

つぼ‐がり【坪刈り】

一坪の稲を刈り取り、これを基礎として全体の収穫量を予測すること。江戸時代の検見けみにもこの方法を用い、現今も行われる。歩ぶ刈り。

つぼ‐かわ【坪川】‥カハ

深い竪たて井戸。釣井つるい。

つぼ‐ぎり【壺錐】

円い孔をうがつのに用いる、半円弧形の刃を有する錐。円錐。通し錐。

つぼきり‐の‐けん【壺切の剣】

皇太子相伝の護剣。立太子の時、天皇から伝承される。醍醐天皇が皇太子の時、藤原基経が奉献した剣を宇多天皇から授けられたのに始まる。つぼきりのたち。

つぼ‐くち【壺口】

①壺の口。

②口をつぼめとがらせること。また、その形の口。

つぼ‐こうぶり【鐙冠・壺冠】‥カウブリ

壺鐙つぼあぶみに似て、つぼまった冠。

つぼ‐ごえ【壺肥】

基肥もとごえの一形態。播種や移植の前に、穴をうがってあらかじめ施す肥料、また、その方法。

つぼさか【壺坂・壺阪】

地名の一つ。

⇒つぼさか‐でら【壺阪寺】

⇒つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

つぼ‐さかずき【壺盃】‥サカヅキ

つぼの形をした盃。

つぼさか‐でら【壺阪寺】

(古くは「壺坂寺」)奈良県高市郡高取町壺阪山の上にある真言宗の寺。正称は平等王院南法華寺。7世紀末の成立で、永観(983〜985)年間の真興以後東密子島流の根本道場。西国三十三所第6番の札所。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

浄瑠璃。原作者未詳の世話物。豊沢団平と妻千賀女が補筆作曲。1879年(明治12)初演。壺坂寺の縁起に基づき、盲人沢市の妻おさとの貞節を脚色。後に歌舞伎化。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼ‐ざら【壺皿】

①膳部に用いる小さく深い食器。つぼ。鶉衣「―の豆腐にきざみ昆布の味も覚束なく」

②博奕ばくちの采さいを伏せるのに用いる皿。浄瑠璃、神霊矢口渡「これから―をくり抜いて、びいどろ入れてやらかさう」

③1のような極めて大きい目。

つぼ‐しょうぞく【壺装束】‥シヤウ‥

⇒つぼそうぞく

つぼ‐すみれ【坪菫・菫菜】

(古くは清音)

①スミレ科の多年草。日当りのよい草地に自生。茎は柔軟で高さ約10センチメートル。葉は腎臓状卵形、基部に一対の細長い托葉がある。春、内面に紫色の細条を有する白色の小花を開き、蒴果さくかを結ぶ。ニョイスミレ(如意菫)。コマノツメ。万葉集8「山ぶきの咲きたる野べの―」

つぼすみれ

→作品:『桐一葉』

→作品:『小説神髄』

→作品:『当世書世気質』

⇒つぼうち【坪内】

つぼ‐おり【壺折】‥ヲリ

①「壺装束つぼそうぞく」参照。

②歌舞伎の衣裳。義家・義経・信長など時代物の貴公子や高位の武人の常服に用い、広袖で丈が長い。

つぼ‐がさ【壺笠】

すぼまった形の笠。窄笠つぼみがさ。宗安小歌集「京の―、形なりよや着よや、緒よや締めよや」

つぼ‐かざり【壺飾・壺荘】

茶道で、口切茶事の際、宇治の茶師が葉茶を詰めた茶壺を封をしたまま床に飾り置くこと。また、その茶壺を拝見する作法。

つぼ‐がね【壺金】

開き戸の開閉のために打つ環状の金具。ひじがねを受けさせるのに用いる。ひじつぼ。つぼかなもの。

つぼ‐かび【壺黴】

ツボカビ類の真菌。生活環に1本の鞭毛がある遊走子をもつ。両生類の皮膚に寄生。感染症を起こす。

つぼ‐がり【坪刈り】

一坪の稲を刈り取り、これを基礎として全体の収穫量を予測すること。江戸時代の検見けみにもこの方法を用い、現今も行われる。歩ぶ刈り。

つぼ‐かわ【坪川】‥カハ

深い竪たて井戸。釣井つるい。

つぼ‐ぎり【壺錐】

円い孔をうがつのに用いる、半円弧形の刃を有する錐。円錐。通し錐。

つぼきり‐の‐けん【壺切の剣】

皇太子相伝の護剣。立太子の時、天皇から伝承される。醍醐天皇が皇太子の時、藤原基経が奉献した剣を宇多天皇から授けられたのに始まる。つぼきりのたち。

つぼ‐くち【壺口】

①壺の口。

②口をつぼめとがらせること。また、その形の口。

つぼ‐こうぶり【鐙冠・壺冠】‥カウブリ

壺鐙つぼあぶみに似て、つぼまった冠。

つぼ‐ごえ【壺肥】

基肥もとごえの一形態。播種や移植の前に、穴をうがってあらかじめ施す肥料、また、その方法。

つぼさか【壺坂・壺阪】

地名の一つ。

⇒つぼさか‐でら【壺阪寺】

⇒つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

つぼ‐さかずき【壺盃】‥サカヅキ

つぼの形をした盃。

つぼさか‐でら【壺阪寺】

(古くは「壺坂寺」)奈良県高市郡高取町壺阪山の上にある真言宗の寺。正称は平等王院南法華寺。7世紀末の成立で、永観(983〜985)年間の真興以後東密子島流の根本道場。西国三十三所第6番の札所。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼさか‐れいげんき【壺坂霊験記】

浄瑠璃。原作者未詳の世話物。豊沢団平と妻千賀女が補筆作曲。1879年(明治12)初演。壺坂寺の縁起に基づき、盲人沢市の妻おさとの貞節を脚色。後に歌舞伎化。

⇒つぼさか【壺坂・壺阪】

つぼ‐ざら【壺皿】

①膳部に用いる小さく深い食器。つぼ。鶉衣「―の豆腐にきざみ昆布の味も覚束なく」

②博奕ばくちの采さいを伏せるのに用いる皿。浄瑠璃、神霊矢口渡「これから―をくり抜いて、びいどろ入れてやらかさう」

③1のような極めて大きい目。

つぼ‐しょうぞく【壺装束】‥シヤウ‥

⇒つぼそうぞく

つぼ‐すみれ【坪菫・菫菜】

(古くは清音)

①スミレ科の多年草。日当りのよい草地に自生。茎は柔軟で高さ約10センチメートル。葉は腎臓状卵形、基部に一対の細長い托葉がある。春、内面に紫色の細条を有する白色の小花を開き、蒴果さくかを結ぶ。ニョイスミレ(如意菫)。コマノツメ。万葉集8「山ぶきの咲きたる野べの―」

つぼすみれ

②襲かさねの色目。表は紫、裏は薄青。

つぼ‐せざい【坪前栽・壺前栽】

ツボセンザイのンを表記しない形。天徳歌合「―に立ててさぶらふ」

つぼ‐せん【壺銭】

中世、酒屋に課した酒造税。酒屋役。酒壺銭。

つぼ‐せんざい【坪前栽・壺前栽】

①(→)坪1に植えこんだ前栽。源氏物語桐壺「御前の―の、いと面白き盛りなるを」

②中庭。庭。

つぼ‐そうぞく【壺装束】‥サウ‥

平安〜鎌倉時代にかけて、中流の婦女が徒歩かちで外出する時の着装。単ひとえ・袿うちきなどを身丈みたけにつけ、腰帯で中結なかゆいし、余りを腰に折り下げる。腰部が広く、裾のすぼんだ形状から壺装束といい、このようなたくし方を壺折つぼおりという。

壺装束

②襲かさねの色目。表は紫、裏は薄青。

つぼ‐せざい【坪前栽・壺前栽】

ツボセンザイのンを表記しない形。天徳歌合「―に立ててさぶらふ」

つぼ‐せん【壺銭】

中世、酒屋に課した酒造税。酒屋役。酒壺銭。

つぼ‐せんざい【坪前栽・壺前栽】

①(→)坪1に植えこんだ前栽。源氏物語桐壺「御前の―の、いと面白き盛りなるを」

②中庭。庭。

つぼ‐そうぞく【壺装束】‥サウ‥

平安〜鎌倉時代にかけて、中流の婦女が徒歩かちで外出する時の着装。単ひとえ・袿うちきなどを身丈みたけにつけ、腰帯で中結なかゆいし、余りを腰に折り下げる。腰部が広く、裾のすぼんだ形状から壺装束といい、このようなたくし方を壺折つぼおりという。

壺装束

つぼ‐そで【壺袖】

①袂たもとのない袖。つつそで。

②胴丸・腹巻の袖の一種。上部が広く、裾すぼみで湾曲した袖。鎌倉末期から用いた。↔広袖

壺袖

つぼ‐そで【壺袖】

①袂たもとのない袖。つつそで。

②胴丸・腹巻の袖の一種。上部が広く、裾すぼみで湾曲した袖。鎌倉末期から用いた。↔広袖

壺袖

つぼた【坪田】

姓氏の一つ。

⇒つぼた‐じょうじ【坪田譲治】

つぼ‐だい【壺鯛】‥ダヒ

①カワビシャ科の海魚。全長約30センチメートル。南日本のやや深海にすむ。

つぼだい

つぼた【坪田】

姓氏の一つ。

⇒つぼた‐じょうじ【坪田譲治】

つぼ‐だい【壺鯛】‥ダヒ

①カワビシャ科の海魚。全長約30センチメートル。南日本のやや深海にすむ。

つぼだい

②クサカリツボダイのこと。

つぼた‐じょうじ【坪田譲治】‥ジヤウヂ

小説家・童話作家。本名、譲二。岡山県生れ。早大卒。小説・童話に一貫して童心の世界を描き、小川未明亡き後の主導的役割を果たした。作「正太の馬」「子供の四季」「魔法」など。(1890〜1982)

坪田譲治

撮影:田村 茂

②クサカリツボダイのこと。

つぼた‐じょうじ【坪田譲治】‥ジヤウヂ

小説家・童話作家。本名、譲二。岡山県生れ。早大卒。小説・童話に一貫して童心の世界を描き、小川未明亡き後の主導的役割を果たした。作「正太の馬」「子供の四季」「魔法」など。(1890〜1982)

坪田譲治

撮影:田村 茂

⇒つぼた【坪田】

つぼ‐だんご【土穂団子】

(→)「つちぼだんご」に同じ。

つぼつか

(茨城県の北部で)田沓たぐつのこと。

つぼ‐つき【壺坏】

壺の形をしたつき。

つぼ‐つけ【坪付】

古代・中世の地籍の表示方法。条里制の区画の坪によって田地の段別・所在などを表示する。また、その帳簿。坪付帳。

⇒つぼつけ‐ちょう【坪付帳】

つぼ‐づけ【壺漬】

(壺に漬け込むところから)干し大根を杵きねでついて筋をほぐし、塩漬して発酵させたもの。鹿児島地方の特産。山川漬。

つぼつけ‐ちょう【坪付帳】‥チヤウ

坪付によって荘園の田地などの地籍を示した帳簿。

⇒つぼ‐つけ【坪付】

つぼ‐つぼ【壺壺】

子供のおもちゃ。底が平たく、中ほどがふくれ、口の狭い土器。犬筑波「わらはべの縁にて狂ふ薬師堂、もてあそびぬる瑠璃の―」

つぼ‐づめ【坪詰】

江戸時代、土地測量の際、寸尺または反別に端数を生じた時は、これを加除して寸尺・歩数を定めること。

つぼ‐な【坪名】

村内をさらに小区分した名。

つぼ‐なげ【投壺】

⇒とうこ。〈倭名類聚鈔4〉

⇒つぼた【坪田】

つぼ‐だんご【土穂団子】

(→)「つちぼだんご」に同じ。

つぼつか

(茨城県の北部で)田沓たぐつのこと。

つぼ‐つき【壺坏】

壺の形をしたつき。

つぼ‐つけ【坪付】

古代・中世の地籍の表示方法。条里制の区画の坪によって田地の段別・所在などを表示する。また、その帳簿。坪付帳。

⇒つぼつけ‐ちょう【坪付帳】

つぼ‐づけ【壺漬】

(壺に漬け込むところから)干し大根を杵きねでついて筋をほぐし、塩漬して発酵させたもの。鹿児島地方の特産。山川漬。

つぼつけ‐ちょう【坪付帳】‥チヤウ

坪付によって荘園の田地などの地籍を示した帳簿。

⇒つぼ‐つけ【坪付】

つぼ‐つぼ【壺壺】

子供のおもちゃ。底が平たく、中ほどがふくれ、口の狭い土器。犬筑波「わらはべの縁にて狂ふ薬師堂、もてあそびぬる瑠璃の―」

つぼ‐づめ【坪詰】

江戸時代、土地測量の際、寸尺または反別に端数を生じた時は、これを加除して寸尺・歩数を定めること。

つぼ‐な【坪名】

村内をさらに小区分した名。

つぼ‐なげ【投壺】

⇒とうこ。〈倭名類聚鈔4〉

広辞苑 ページ 13220 での【○潰しが効く】単語。