複数辞典一括検索+![]()

![]()

○会議は踊るかいぎはおどる🔗⭐🔉

○会議は踊るかいぎはおどる

1814〜15年のウィーン会議で、各国代表が舞踏会に興じて一向に議論が進展しないことを評した、フランス代表タレーランの言葉。会議は踊る、されど会議は進まず。(題名別項)

⇒かい‐ぎ【会議】

かいぎはおどる【会議は踊る】クワイ‥ヲドル

(Der Kongress tanzt ドイツ)ドイツ映画の題名。シャレル(E. Charell1894〜1974)監督。1931年作。ウィーン会議を背景にロシア皇帝と町の売り子との淡い恋を描く。ハイマン(W. R. Heymann1896〜1961)作曲の主題歌が流行。

かいき‐むふうたい【回帰無風帯】クワイ‥

偏西風帯と貿易風帯の境界付近で、風が弱くなる緯度帯。緯度30度付近。北半球にあるのを北回帰無風帯、南半球にあるのを南回帰無風帯という。

⇒かい‐き【回帰】

かいぎ‐めんじょう【海技免状】‥ジヤウ

船舶の運航に関し、必要な一定の技術的資格を有する者であることを証する免状。

⇒かい‐ぎ【海技】

かい‐ぎゃく【諧謔】

(「諧」も「謔」もたわむれの意)おもしろい気のきいた言葉。おどけ。しゃれ。滑稽。ユーモア。「―を弄する」

⇒かいぎゃく‐きょく【諧謔曲】

がい‐きゃく【外客】グワイ‥

⇒がいかく

かいぎゃく‐きょく【諧謔曲】

スケルツォの訳語。

⇒かい‐ぎゃく【諧謔】

かいきゃく‐とこう【開脚登行】‥カウ

スキーを逆八字形に開いて、ストックで支えながら斜面を登ること。ヘリンボーン。

かい‐きゅう【戒急】‥キフ

〔仏〕戒を持するのに専らで、智慧をみがくことに怠りがあること。

かい‐きゅう【階級】‥キフ

(古くはカイギュウとも)

①[後漢書文苑伝下、辺譲]地位・官職・俸給などの等級。「―章」

②(class)主に生産関係上の利害・地位・性質などを同じくする人間集団。資本家階級・労働者階級・地主階級など。広義には階層2に同じ。山路愛山、現代金権史「日本にては何時頃より此―を生じたるや」。「中産―」「知識―」

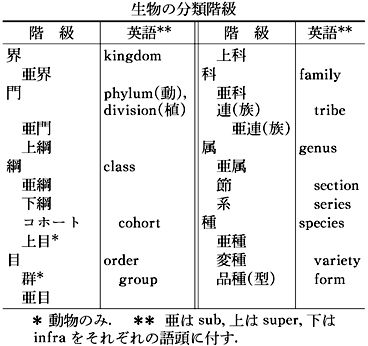

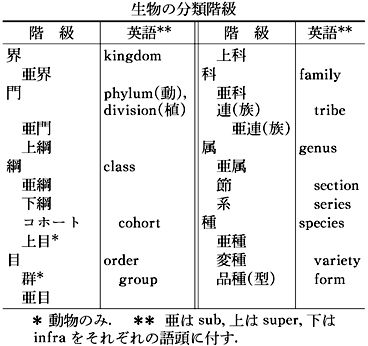

③生物(特に動植物)の分類上設けた各群で、相互の間に上位・下位の位置を規定したもの。上位から、界・門・綱・目・科・属・種に大別、必要に応じてそれぞれの下に亜門・亜綱などをおく。分類階級。

生物の分類階級(表)

④〔数〕統計資料などの度数分布をつくるときの各区間。

⇒かいきゅう‐いしき【階級意識】

⇒かいきゅう‐こっか【階級国家】

⇒かいきゅう‐せいとう【階級政党】

⇒かいきゅう‐とうそう【階級闘争】

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ

昔あった事をなつかしく思い出すこと。旧事の追懐。「―談」「―の情」

かい‐きゅう【壊朽】クワイキウ

こわれくさること。

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ

(英名sea cowの訳)カイギュウ目(海牛類)の哺乳類の総称。ジュゴン科2属2種とマナティ科1属1種を含む。いずれも体長3メートルに達する大形の海獣で、熱帯・亜熱帯の浅い海に生息し海草を食べる。ベーリング海にいた1種ステラーダイカイギュウは1768年絶滅。

がい‐きゅう【外舅】グワイキウ

①妻の父。岳父。

②母の兄弟。母方の伯叔父。

がい‐きゅう【鎧球】‥キウ

アメリカン‐フットボールの訳語。

かいきゅう‐いしき【階級意識】‥キフ‥

(class consciousness)同じ階級に属する人々が共有する意識。その階級の共通の利害を反映するものとされる。また、ある階級が自らの歴史的・社会的位置や使命を自覚し、これを実現しようとする意識。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐こっか【階級国家】‥キフコク‥

国家を特定の階級による支配の機関と見なす国家観。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐せいとう【階級政党】‥キフ‥タウ

特定の階級の立場や利害を代表する政党。特に、労働者階級を基盤とする政党をいう。↔国民政党。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐とうそう【階級闘争】‥キフ‥サウ

(Klassenkampf ドイツ)政治上の権力をめぐって支配階級と被支配階級との間で行われる闘争。マルクス主義では歴史発展の原動力と見なす。

⇒かい‐きゅう【階級】

かい‐きょ【快挙】クワイ‥

胸のすくようなすぐれた行い。「―をたたえる」

かい‐きょ【海居】

海べに近い地または、住居。万葉集の文反古「千里同風そこもと―の難儀、難波風しのぎかね」

かい‐きょ【開渠】

①上部をあけはなした水路。↔暗渠。

②鉄道または軌道の下を横断する道路や水路で、横断部分がおおわれていないもの。

かい‐ぎょ【海魚】

海にすむ魚。海産の魚。

がい‐きょ【街渠】

街路上の雨水・撒水などが路面を流れて入り込む側溝。

かい‐きょう【回教】クワイケウ

(回紇ウイグル民族を通じて中国に伝播、回回フイフイ教と呼ばれたのに基づく)(→)イスラム教に同じ。

⇒かいきょう‐きげん【回教紀元】

⇒かいきょう‐と【回教徒】

⇒かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】

⇒かいきょう‐れき【回教暦】

かい‐きょう【回疆】クワイキヤウ

(イスラム教徒の住む辺境の意)中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以南の地を清代に呼んだ称。天山南路(東トルキスタン)に重なる。

かい‐きょう【改鋏】‥ケフ

駅で乗車券にはさみを入れ、鉄道と旅客との間における運送契約の履行に着手したことを証すること。

かい‐きょう【契経】‥キヤウ

〔仏〕(梵語sūtraの訳)

①仏教経典。またその総称。

②十二部経の一つ。経典中の散文を指す。

かい‐きょう【海況】‥キヤウ

主として水温・水質・海流などによって表される海洋の状態。→海象

かい‐きょう【海峡】‥ケフ

陸と陸との間にはさまって海の狭くなった部分。水道。瀬戸。「明石―」

かい‐きょう【開経】‥キヤウ

〔仏〕

①本経を説く前に序説として説かれた経典。無量義経が法華経の開経とされた類。↔結経。

②経文をひもとくこと。「―の偈げ」

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ

故郷をなつかしくおもうこと。「―の念にかられる」

⇒かいきょう‐びょう【懐郷病】

かい‐ぎょう【戒行】‥ギヤウ

〔仏〕戒の定めるところに従って実践修行すること。

かい‐ぎょう【改行】‥ギヤウ

文章の書き方や印刷物の組み方などで、行を変えること。

かい‐ぎょう【開業】‥ゲフ

①営業をあらたに始めること。みせびらき。

②営業をしていること。開店していること。

↔閉業。

⇒かいぎょう‐い【開業医】

がい‐きょう【外教】グワイケウ

外国から伝来した宗教。特にキリスト教の称。→げきょう(外教)

がい‐きょう【概況】‥キヤウ

大体の様子。あらまし。「天気―」

かいぎょう‐い【開業医】‥ゲフ‥

個人で医院・病院を経営して診療にあたっている医師。

⇒かい‐ぎょう【開業】

かいきょう‐きげん【回教紀元】クワイケウ‥

回教暦(イスラム暦)の紀元。西暦622年にあたる。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐じゅつ【開胸術】

胸郭を切り開いて行う外科手術。

かいきょう‐と【回教徒】クワイケウ‥

イスラム教徒。ムスリム。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】クワイケウ‥

(→)ムスリム連盟に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ

ホームシックのこと。

⇒かい‐きょう【懐郷】

かいきょう‐れき【回教暦】クワイケウ‥

(→)イスラム暦に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かい‐きょく【開局】

放送局・郵便局など、「局」と名のつく機関を開設すること。

かい‐きょく【槐棘】クワイ‥

(周代、朝廷に三槐を植えて三公の座位を示し、九棘を植えて九卿きゅうけいの座位を示したからいう)三公九卿の位。公卿。→槐位かいい

かい‐ぎょく【買玉】カヒ‥

①取引所で買約定かいやくじょうをした株式や商品。↔売玉。

②(→)買建玉かいだてぎょくに同じ。

がい‐きょく【外曲】グワイ‥

日本の尺八楽・胡弓楽の曲種。三味線や箏そうなど他楽器の既成曲に、尺八や胡弓が後から加わって合奏するもの。↔本曲

がい‐きょく【外局】グワイ‥

内閣が統轄する府・省の内部部局の外にあって府・省に直属し、特殊の事項を所管する機関。庁・委員会の名称をもつ。国税庁(財務省)の類。↔内局

かい‐きり【買切り】カヒ‥

①全部買い占めること。

②小売店が商品を返品しない約束で卸おろしをうけること。「―制」

かい‐きり‐だち【買切裁ち】カヒ‥

反物を買って来た日にすぐ裁つこと。死者の着物をそうするので、生者の着物には忌む。

かい‐き・る【買い切る】カヒ‥

〔他五〕

残らず買う。特に、観客席、乗物の座席などを全部買う。「全館―・る」

かい‐き・る【掻い切る】

〔他四〕

カキキルの音便。

かいぎ‐ろく【会議録】クワイ‥

会議の経過・内容を記した記録。議事録。

⇒かい‐ぎ【会議】

かいぎ‐ろん【懐疑論】クワイ‥

(scepticism)客観的真理の認識可能性を疑い、確実な知識を得ることはできないと考え、断定的判断を原理的に差し控える態度。↔独断論。→不可知論

⇒かい‐ぎ【懐疑】

かい‐きん【戒禁】

①戒め禁ずること。禁戒。

②〔仏〕一切の不善を禁制すること。戒法。戒律。かいごん。

かい‐きん【海禁】

(下海通蕃の禁の略)明・清代、民間の海外渡航・海外貿易などに制限を加えた政策。

かい‐きん【皆勤】

一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず出席・出勤すること。「―賞」「―手当」

かい‐きん【開襟】

えりをひらくこと。転じて、心をうちあけること。

⇒かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

かい‐きん【解禁】

禁止命令を解くこと。「金―」「鮎―」

かい‐きん【塊金】クワイ‥

砂金と一緒に産する金の大塊。丸みを帯びた形をしている。ナゲット。

がい‐きん【外勤】グワイ‥

会社などで、外部での仕事に従事すること。また、その人。↔内勤

かい‐きんしゃ【海金砂】

〔植〕「蟹草かにくさ」参照。

かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

えりを開き、ネクタイを結ばないで着用するようにしたシャツ。

⇒かい‐きん【開襟】

か‐いく【化育】クワ‥

天地自然が万物を生じ育てること。

かい‐く【戒懼】

いましめおそれること。

かい‐く【海区】

(漁業調整の目的で)海上に設定された区域。

かい‐ぐ【戒具】

拘禁者の逃亡・暴行・自殺などを防ぐために身体を拘束する器具。鎮静衣・防声具・手錠・捕縄の4種。

かい‐ぐ【皆具】

装束・武具・馬具などの、各部分の一揃い。一式。義経記4「五百疋の名馬に鞍―置きて」

がい‐く【外懼】グワイ‥

外患がいかん。外憂。

がい‐く【街区】

街路に囲まれた一区画。ブロック。

がい‐く【街衢】

まち。ちまた。

かい‐ぐい【買い食い】カヒグヒ

子供などが菓子などを自分で買って食べること。「学校帰りの―」

かい‐ぐう【会遇】クワイ‥

であうこと。でくわすこと。

かい‐ぐう【海隅】

都から遠くはなれた海辺。海陬かいすう。

かい‐くかん【開区間】

〔数〕両端を含まない区間。すなわち二つの実数aとb(a<b)に対しa<x<bであるすべての実数xの集合。ふつう(a,b)と書く。↔閉区間

かい‐くく・む【掻い包む】

〔他四〕

(カキククムの音便)ひきかぶる。ひきかずく。つつむ。能因本枕草子人の家の門の前を「髪はくびのもとに―・みて」

かい‐くぐ・る【掻い潜る】

〔自五〕

(カキクグルの音便)「くぐる」を強めていう語。「非常線を―・る」

かい‐ぐさ【飼い草】カヒ‥

家畜の飼料にする草。かいば。

かい‐ぐすり【買い薬】カヒ‥

売薬を買って用いること。また、そのくすり。

かい‐くち【飼口】カヒ‥

①牛馬などを飼うしもべ。

②鷹の捕らえた鳥の胸を小刀で裂き、肝を取り出して鷹の餌にする、その裂いた口の称。

かい‐くび【掻首】

カキクビの音便。

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥

螺鈿らでんの鞍。保元物語「黄川原毛きかわらげなる馬に―置いて乗つたりけるが」

かいくらみ‐どき【掻暗み時】

(カキクラミドキの音便)たそがれ。日の暮れ方。古今著聞集17「―に小六条にて相撲とらんとて」

かい‐ぐり【掻い繰り】

(カキクリの音便)子供の遊戯で、左右の手を胸のあたりでぐるぐるまわす動作。「――とっとのめ」

かい‐ぐり【搗栗・勝栗】

カチグリの音便。今昔物語集28「―をほとと食ふ」

かい‐く・る【掻い繰る】

〔他四〕

(カキクルの音便)左右の手で繰る。たぐる。日葡辞書「タヅナヲカイクル」

かい‐くれ【掻い暮れ】

〔副〕

(カキクレの音便。下に打消の語を伴う)全く。まるで。浄瑠璃、一谷嫩軍記「―姿が見えぬとは、どうぢや」

かい‐くん【回訓】クワイ‥

在外全権が訓令を仰いだことに対する本国政府の回答。↔請訓

かい‐ぐん【海軍】

主として海防に当たるのを任務とする軍備・軍隊。日本では幕末に欧米にならって幕府や主な藩に設けたが、明治維新後新政府に統合、1872年(明治5)以後は独立した軍事部門となり、大日本帝国海軍として陸軍と併立して天皇(大元帥)の統率下に国防を分担。1945年(昭和20)11月廃止。

⇒かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

⇒かいぐん‐きょう【海軍卿】

⇒かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】

⇒かいぐん‐しょう【海軍省】

⇒かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】

⇒かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】

⇒かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

⇒かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】

⇒かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】

⇒かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】

⇒かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

⇒かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

1905年(明治38)の日本海海戦の勝利を記念した5月27日。第二次大戦後廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐きょう【海軍卿】‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前の海軍省の長官。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】‥シヤウ

海軍の艦船・兵器・弾薬などを製造・修理した機関。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐しょう【海軍省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。海軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→海軍大臣。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】‥サウ‥

元治元年(1864)江戸幕府が軍艦操縦教授のため神戸に設けた機関。総管は勝海舟。翌年3月廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】‥ガクカウ

海軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行なった学校。東京築地、のち目黒にあった。略称、海大。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

旧海軍省の長官。海軍行政を管理し、海軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては閣議を経て天皇を輔弼ほひつしたが、軍機・軍令に関しては直接天皇に帷幄いあく上奏する権限が認められていた。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】‥シフ‥

1855年(安政2)江戸幕府が海軍教育のため長崎に設けた機関。旗本・御家人から選抜してオランダ人に学ばせた。59年閉鎖。その後、66年(慶応2)横浜に設け、フランス式教育を行なった。→軍艦操練所。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。洋式海軍の建設・統轄をつかさどった。1865年(慶応1)創設、68年廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】‥ガクカウ

海軍兵科将校となすべき生徒を教育し、また、海軍兵曹長に対し兵科士官の素養に必要な教育を施した学校。1876年(明治9)海軍兵学寮を改称。東京築地、のち広島県江田島に移る。略称、海兵。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

海軍飛行科予備学生または海軍兵科予備学生の略。1934年(昭和9)航空機搭乗将校養成のため発足。のち一般兵科にも拡大され、大学生などの志願者より採用、訓練ののち予備士官となった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

海軍が臨時に軍艦から陸上に派遣する部隊。戦時・事変に際して居留民の保護、陸軍の上陸掩護えんご、局地の暫時占領、海陸交通の保護などに任じた。ほかに常備の海軍特別陸戦隊があった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かい‐け【界繋】

〔仏〕三界に束縛されて自由にならないこと。また、三界に束縛する業ごうのこと。

かい‐げ【匙笥】カヒ‥

柄杓ひしゃくに似て少し浅いもの。

かい‐げ【掻笥】

風呂場で使う小桶。また、片手桶。

がい‐け【外家】グワイ‥

外戚がいせきの家。母方の親類。

がい‐け【咳気】

せきの出る病気。かぜ。また、肺病。〈日葡辞書〉

かい‐けい【会計】クワイ‥

(「会」は総勘定、「計」はかぞえる意)

①金銭・物品の出納の記録・計算・管理。また、その担当者。

②企業の財政状態と経営成績を取引記録に基づいて明らかにし、その結果を報告する一連の手続。また、その技術や制度。企業会計。

③官庁組織の単年度の収支を予算との対比で把握する予算決算。また、その技術・制度・単位。官庁会計。

④飲食店などで代金を勘定して支払うこと。「お―」

⇒かいけい‐がく【会計学】

⇒かいけい‐かんさ【会計監査】

⇒かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】

⇒かいけい‐きじゅん【会計基準】

⇒かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】

⇒かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】

⇒かいけい‐げんそく【会計原則】

⇒かいけい‐さんよ【会計参与】

⇒かいけい‐し【会計士】

⇒かいけいし‐ほ【会計士補】

⇒かいけい‐ねんど【会計年度】

⇒かいけい‐ほう【会計法】

かいけい【会稽】クワイ‥

①会稽山の略。

②「会稽の恥」の略。転じて、仇討・復讐をいう。平家物語4「今度にあらずは、何日か―をとげん」

⇒かいけい‐ざん【会稽山】

⇒かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】

かいけい【快慶】クワイ‥

鎌倉前期の仏師。康慶の弟子。法名は安阿弥陀仏。法橋のち法眼に叙せられる。繊細な感覚による写実的表現にすぐれ、運慶と技を競った。運慶と共作した東大寺南大門の仁王像をはじめ、同寺の地蔵菩薩像・僧形八幡像など、安阿弥様と呼ばれる多くの優作を残す。生没年未詳、1183〜1236年(寿永2〜嘉禎2)の生存が確認できる。

かい‐けい【塊茎】クワイ‥

地下茎が甚だしく肥大して塊状をなすもの。多くは澱粉などの貯蔵物質を貯える。ジャガイモやサトイモの地下茎はこれに当たる。

がい‐けい【外形】グワイ‥

外から見た形。おもてにあらわれた形。外容。「―を整える」

⇒がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】

がい‐けい【外径】グワイ‥

管や球などの外側の直径。↔内径

がい‐けい【概計】

あらましの計算。概算。

かいけい‐がく【会計学】クワイ‥

企業などの財政状態と経営成績とに関する記録・計算・報告を研究の対象とする学問。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ【会計監査】クワイ‥

会計記録・会計報告書・会計組織・会計行為の適正性や公正性などを、独立の第三者が一定の基準に基づいて検証し、その結果を報告する一連の行為。また、その役職。内部監査と外部監査とがある。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】クワイ‥

株式会社において計算書類等の監査を職務とする機関。また、その人。公認会計士か監査法人であることが資格要件。株主総会での選任を原則とする。大会社では必置機関。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐きじゅん【会計基準】クワイ‥

(accounting standard)会計処理および財務報告の拠り所となる基準。会計原則等に基づいて、個別の会計問題について設定される。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】クワイ‥ヰン

国の収入支出の決算を検査し、その他法律に定める会計の検査を行う機関。3名の会計検査官が構成する検査官会議と事務総局とで組織され、内閣に対し独立の地位を有する。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】クワイ‥クワン

会計検査院の検査官会議を構成する職員。国会の同意を経て内閣が任命する認証官。3名。任期7年。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐げんそく【会計原則】クワイ‥

(accounting principle)会計の基礎概念や財務諸表の作成原理。会計基準設定の指針、財務諸表解釈の指針、監査人の意見表明の拠り所等となる。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ざん【会稽山】クワイ‥

中国浙江省紹興市の南東にある山。呉王夫差が越王勾践こうせんを降した地。夏の禹うが諸侯と会した所と伝える。

⇒かいけい【会稽】

かいけい‐さんよ【会計参与】クワイ‥

株式会社において取締役と共同して計算書類を作成する機関。また、その人。公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人であることを資格要件とし、株主総会で選任。その設置は任意に定款で定める。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐し【会計士】クワイ‥

(→)公認会計士のこと。

⇒かい‐けい【会計】

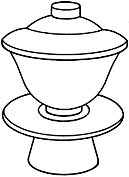

かい‐けいし【蓋擎子】

(「蓋」はふた、「擎子」は台)蓋をした青磁の茶碗をのせる台。宮中で、正月歯固めなど供膳の時に用いた。

蓋擎子

④〔数〕統計資料などの度数分布をつくるときの各区間。

⇒かいきゅう‐いしき【階級意識】

⇒かいきゅう‐こっか【階級国家】

⇒かいきゅう‐せいとう【階級政党】

⇒かいきゅう‐とうそう【階級闘争】

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ

昔あった事をなつかしく思い出すこと。旧事の追懐。「―談」「―の情」

かい‐きゅう【壊朽】クワイキウ

こわれくさること。

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ

(英名sea cowの訳)カイギュウ目(海牛類)の哺乳類の総称。ジュゴン科2属2種とマナティ科1属1種を含む。いずれも体長3メートルに達する大形の海獣で、熱帯・亜熱帯の浅い海に生息し海草を食べる。ベーリング海にいた1種ステラーダイカイギュウは1768年絶滅。

がい‐きゅう【外舅】グワイキウ

①妻の父。岳父。

②母の兄弟。母方の伯叔父。

がい‐きゅう【鎧球】‥キウ

アメリカン‐フットボールの訳語。

かいきゅう‐いしき【階級意識】‥キフ‥

(class consciousness)同じ階級に属する人々が共有する意識。その階級の共通の利害を反映するものとされる。また、ある階級が自らの歴史的・社会的位置や使命を自覚し、これを実現しようとする意識。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐こっか【階級国家】‥キフコク‥

国家を特定の階級による支配の機関と見なす国家観。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐せいとう【階級政党】‥キフ‥タウ

特定の階級の立場や利害を代表する政党。特に、労働者階級を基盤とする政党をいう。↔国民政党。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐とうそう【階級闘争】‥キフ‥サウ

(Klassenkampf ドイツ)政治上の権力をめぐって支配階級と被支配階級との間で行われる闘争。マルクス主義では歴史発展の原動力と見なす。

⇒かい‐きゅう【階級】

かい‐きょ【快挙】クワイ‥

胸のすくようなすぐれた行い。「―をたたえる」

かい‐きょ【海居】

海べに近い地または、住居。万葉集の文反古「千里同風そこもと―の難儀、難波風しのぎかね」

かい‐きょ【開渠】

①上部をあけはなした水路。↔暗渠。

②鉄道または軌道の下を横断する道路や水路で、横断部分がおおわれていないもの。

かい‐ぎょ【海魚】

海にすむ魚。海産の魚。

がい‐きょ【街渠】

街路上の雨水・撒水などが路面を流れて入り込む側溝。

かい‐きょう【回教】クワイケウ

(回紇ウイグル民族を通じて中国に伝播、回回フイフイ教と呼ばれたのに基づく)(→)イスラム教に同じ。

⇒かいきょう‐きげん【回教紀元】

⇒かいきょう‐と【回教徒】

⇒かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】

⇒かいきょう‐れき【回教暦】

かい‐きょう【回疆】クワイキヤウ

(イスラム教徒の住む辺境の意)中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以南の地を清代に呼んだ称。天山南路(東トルキスタン)に重なる。

かい‐きょう【改鋏】‥ケフ

駅で乗車券にはさみを入れ、鉄道と旅客との間における運送契約の履行に着手したことを証すること。

かい‐きょう【契経】‥キヤウ

〔仏〕(梵語sūtraの訳)

①仏教経典。またその総称。

②十二部経の一つ。経典中の散文を指す。

かい‐きょう【海況】‥キヤウ

主として水温・水質・海流などによって表される海洋の状態。→海象

かい‐きょう【海峡】‥ケフ

陸と陸との間にはさまって海の狭くなった部分。水道。瀬戸。「明石―」

かい‐きょう【開経】‥キヤウ

〔仏〕

①本経を説く前に序説として説かれた経典。無量義経が法華経の開経とされた類。↔結経。

②経文をひもとくこと。「―の偈げ」

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ

故郷をなつかしくおもうこと。「―の念にかられる」

⇒かいきょう‐びょう【懐郷病】

かい‐ぎょう【戒行】‥ギヤウ

〔仏〕戒の定めるところに従って実践修行すること。

かい‐ぎょう【改行】‥ギヤウ

文章の書き方や印刷物の組み方などで、行を変えること。

かい‐ぎょう【開業】‥ゲフ

①営業をあらたに始めること。みせびらき。

②営業をしていること。開店していること。

↔閉業。

⇒かいぎょう‐い【開業医】

がい‐きょう【外教】グワイケウ

外国から伝来した宗教。特にキリスト教の称。→げきょう(外教)

がい‐きょう【概況】‥キヤウ

大体の様子。あらまし。「天気―」

かいぎょう‐い【開業医】‥ゲフ‥

個人で医院・病院を経営して診療にあたっている医師。

⇒かい‐ぎょう【開業】

かいきょう‐きげん【回教紀元】クワイケウ‥

回教暦(イスラム暦)の紀元。西暦622年にあたる。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐じゅつ【開胸術】

胸郭を切り開いて行う外科手術。

かいきょう‐と【回教徒】クワイケウ‥

イスラム教徒。ムスリム。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】クワイケウ‥

(→)ムスリム連盟に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ

ホームシックのこと。

⇒かい‐きょう【懐郷】

かいきょう‐れき【回教暦】クワイケウ‥

(→)イスラム暦に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かい‐きょく【開局】

放送局・郵便局など、「局」と名のつく機関を開設すること。

かい‐きょく【槐棘】クワイ‥

(周代、朝廷に三槐を植えて三公の座位を示し、九棘を植えて九卿きゅうけいの座位を示したからいう)三公九卿の位。公卿。→槐位かいい

かい‐ぎょく【買玉】カヒ‥

①取引所で買約定かいやくじょうをした株式や商品。↔売玉。

②(→)買建玉かいだてぎょくに同じ。

がい‐きょく【外曲】グワイ‥

日本の尺八楽・胡弓楽の曲種。三味線や箏そうなど他楽器の既成曲に、尺八や胡弓が後から加わって合奏するもの。↔本曲

がい‐きょく【外局】グワイ‥

内閣が統轄する府・省の内部部局の外にあって府・省に直属し、特殊の事項を所管する機関。庁・委員会の名称をもつ。国税庁(財務省)の類。↔内局

かい‐きり【買切り】カヒ‥

①全部買い占めること。

②小売店が商品を返品しない約束で卸おろしをうけること。「―制」

かい‐きり‐だち【買切裁ち】カヒ‥

反物を買って来た日にすぐ裁つこと。死者の着物をそうするので、生者の着物には忌む。

かい‐き・る【買い切る】カヒ‥

〔他五〕

残らず買う。特に、観客席、乗物の座席などを全部買う。「全館―・る」

かい‐き・る【掻い切る】

〔他四〕

カキキルの音便。

かいぎ‐ろく【会議録】クワイ‥

会議の経過・内容を記した記録。議事録。

⇒かい‐ぎ【会議】

かいぎ‐ろん【懐疑論】クワイ‥

(scepticism)客観的真理の認識可能性を疑い、確実な知識を得ることはできないと考え、断定的判断を原理的に差し控える態度。↔独断論。→不可知論

⇒かい‐ぎ【懐疑】

かい‐きん【戒禁】

①戒め禁ずること。禁戒。

②〔仏〕一切の不善を禁制すること。戒法。戒律。かいごん。

かい‐きん【海禁】

(下海通蕃の禁の略)明・清代、民間の海外渡航・海外貿易などに制限を加えた政策。

かい‐きん【皆勤】

一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず出席・出勤すること。「―賞」「―手当」

かい‐きん【開襟】

えりをひらくこと。転じて、心をうちあけること。

⇒かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

かい‐きん【解禁】

禁止命令を解くこと。「金―」「鮎―」

かい‐きん【塊金】クワイ‥

砂金と一緒に産する金の大塊。丸みを帯びた形をしている。ナゲット。

がい‐きん【外勤】グワイ‥

会社などで、外部での仕事に従事すること。また、その人。↔内勤

かい‐きんしゃ【海金砂】

〔植〕「蟹草かにくさ」参照。

かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

えりを開き、ネクタイを結ばないで着用するようにしたシャツ。

⇒かい‐きん【開襟】

か‐いく【化育】クワ‥

天地自然が万物を生じ育てること。

かい‐く【戒懼】

いましめおそれること。

かい‐く【海区】

(漁業調整の目的で)海上に設定された区域。

かい‐ぐ【戒具】

拘禁者の逃亡・暴行・自殺などを防ぐために身体を拘束する器具。鎮静衣・防声具・手錠・捕縄の4種。

かい‐ぐ【皆具】

装束・武具・馬具などの、各部分の一揃い。一式。義経記4「五百疋の名馬に鞍―置きて」

がい‐く【外懼】グワイ‥

外患がいかん。外憂。

がい‐く【街区】

街路に囲まれた一区画。ブロック。

がい‐く【街衢】

まち。ちまた。

かい‐ぐい【買い食い】カヒグヒ

子供などが菓子などを自分で買って食べること。「学校帰りの―」

かい‐ぐう【会遇】クワイ‥

であうこと。でくわすこと。

かい‐ぐう【海隅】

都から遠くはなれた海辺。海陬かいすう。

かい‐くかん【開区間】

〔数〕両端を含まない区間。すなわち二つの実数aとb(a<b)に対しa<x<bであるすべての実数xの集合。ふつう(a,b)と書く。↔閉区間

かい‐くく・む【掻い包む】

〔他四〕

(カキククムの音便)ひきかぶる。ひきかずく。つつむ。能因本枕草子人の家の門の前を「髪はくびのもとに―・みて」

かい‐くぐ・る【掻い潜る】

〔自五〕

(カキクグルの音便)「くぐる」を強めていう語。「非常線を―・る」

かい‐ぐさ【飼い草】カヒ‥

家畜の飼料にする草。かいば。

かい‐ぐすり【買い薬】カヒ‥

売薬を買って用いること。また、そのくすり。

かい‐くち【飼口】カヒ‥

①牛馬などを飼うしもべ。

②鷹の捕らえた鳥の胸を小刀で裂き、肝を取り出して鷹の餌にする、その裂いた口の称。

かい‐くび【掻首】

カキクビの音便。

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥

螺鈿らでんの鞍。保元物語「黄川原毛きかわらげなる馬に―置いて乗つたりけるが」

かいくらみ‐どき【掻暗み時】

(カキクラミドキの音便)たそがれ。日の暮れ方。古今著聞集17「―に小六条にて相撲とらんとて」

かい‐ぐり【掻い繰り】

(カキクリの音便)子供の遊戯で、左右の手を胸のあたりでぐるぐるまわす動作。「――とっとのめ」

かい‐ぐり【搗栗・勝栗】

カチグリの音便。今昔物語集28「―をほとと食ふ」

かい‐く・る【掻い繰る】

〔他四〕

(カキクルの音便)左右の手で繰る。たぐる。日葡辞書「タヅナヲカイクル」

かい‐くれ【掻い暮れ】

〔副〕

(カキクレの音便。下に打消の語を伴う)全く。まるで。浄瑠璃、一谷嫩軍記「―姿が見えぬとは、どうぢや」

かい‐くん【回訓】クワイ‥

在外全権が訓令を仰いだことに対する本国政府の回答。↔請訓

かい‐ぐん【海軍】

主として海防に当たるのを任務とする軍備・軍隊。日本では幕末に欧米にならって幕府や主な藩に設けたが、明治維新後新政府に統合、1872年(明治5)以後は独立した軍事部門となり、大日本帝国海軍として陸軍と併立して天皇(大元帥)の統率下に国防を分担。1945年(昭和20)11月廃止。

⇒かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

⇒かいぐん‐きょう【海軍卿】

⇒かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】

⇒かいぐん‐しょう【海軍省】

⇒かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】

⇒かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】

⇒かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

⇒かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】

⇒かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】

⇒かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】

⇒かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

⇒かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

1905年(明治38)の日本海海戦の勝利を記念した5月27日。第二次大戦後廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐きょう【海軍卿】‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前の海軍省の長官。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】‥シヤウ

海軍の艦船・兵器・弾薬などを製造・修理した機関。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐しょう【海軍省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。海軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→海軍大臣。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】‥サウ‥

元治元年(1864)江戸幕府が軍艦操縦教授のため神戸に設けた機関。総管は勝海舟。翌年3月廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】‥ガクカウ

海軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行なった学校。東京築地、のち目黒にあった。略称、海大。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

旧海軍省の長官。海軍行政を管理し、海軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては閣議を経て天皇を輔弼ほひつしたが、軍機・軍令に関しては直接天皇に帷幄いあく上奏する権限が認められていた。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】‥シフ‥

1855年(安政2)江戸幕府が海軍教育のため長崎に設けた機関。旗本・御家人から選抜してオランダ人に学ばせた。59年閉鎖。その後、66年(慶応2)横浜に設け、フランス式教育を行なった。→軍艦操練所。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。洋式海軍の建設・統轄をつかさどった。1865年(慶応1)創設、68年廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】‥ガクカウ

海軍兵科将校となすべき生徒を教育し、また、海軍兵曹長に対し兵科士官の素養に必要な教育を施した学校。1876年(明治9)海軍兵学寮を改称。東京築地、のち広島県江田島に移る。略称、海兵。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

海軍飛行科予備学生または海軍兵科予備学生の略。1934年(昭和9)航空機搭乗将校養成のため発足。のち一般兵科にも拡大され、大学生などの志願者より採用、訓練ののち予備士官となった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

海軍が臨時に軍艦から陸上に派遣する部隊。戦時・事変に際して居留民の保護、陸軍の上陸掩護えんご、局地の暫時占領、海陸交通の保護などに任じた。ほかに常備の海軍特別陸戦隊があった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かい‐け【界繋】

〔仏〕三界に束縛されて自由にならないこと。また、三界に束縛する業ごうのこと。

かい‐げ【匙笥】カヒ‥

柄杓ひしゃくに似て少し浅いもの。

かい‐げ【掻笥】

風呂場で使う小桶。また、片手桶。

がい‐け【外家】グワイ‥

外戚がいせきの家。母方の親類。

がい‐け【咳気】

せきの出る病気。かぜ。また、肺病。〈日葡辞書〉

かい‐けい【会計】クワイ‥

(「会」は総勘定、「計」はかぞえる意)

①金銭・物品の出納の記録・計算・管理。また、その担当者。

②企業の財政状態と経営成績を取引記録に基づいて明らかにし、その結果を報告する一連の手続。また、その技術や制度。企業会計。

③官庁組織の単年度の収支を予算との対比で把握する予算決算。また、その技術・制度・単位。官庁会計。

④飲食店などで代金を勘定して支払うこと。「お―」

⇒かいけい‐がく【会計学】

⇒かいけい‐かんさ【会計監査】

⇒かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】

⇒かいけい‐きじゅん【会計基準】

⇒かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】

⇒かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】

⇒かいけい‐げんそく【会計原則】

⇒かいけい‐さんよ【会計参与】

⇒かいけい‐し【会計士】

⇒かいけいし‐ほ【会計士補】

⇒かいけい‐ねんど【会計年度】

⇒かいけい‐ほう【会計法】

かいけい【会稽】クワイ‥

①会稽山の略。

②「会稽の恥」の略。転じて、仇討・復讐をいう。平家物語4「今度にあらずは、何日か―をとげん」

⇒かいけい‐ざん【会稽山】

⇒かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】

かいけい【快慶】クワイ‥

鎌倉前期の仏師。康慶の弟子。法名は安阿弥陀仏。法橋のち法眼に叙せられる。繊細な感覚による写実的表現にすぐれ、運慶と技を競った。運慶と共作した東大寺南大門の仁王像をはじめ、同寺の地蔵菩薩像・僧形八幡像など、安阿弥様と呼ばれる多くの優作を残す。生没年未詳、1183〜1236年(寿永2〜嘉禎2)の生存が確認できる。

かい‐けい【塊茎】クワイ‥

地下茎が甚だしく肥大して塊状をなすもの。多くは澱粉などの貯蔵物質を貯える。ジャガイモやサトイモの地下茎はこれに当たる。

がい‐けい【外形】グワイ‥

外から見た形。おもてにあらわれた形。外容。「―を整える」

⇒がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】

がい‐けい【外径】グワイ‥

管や球などの外側の直径。↔内径

がい‐けい【概計】

あらましの計算。概算。

かいけい‐がく【会計学】クワイ‥

企業などの財政状態と経営成績とに関する記録・計算・報告を研究の対象とする学問。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ【会計監査】クワイ‥

会計記録・会計報告書・会計組織・会計行為の適正性や公正性などを、独立の第三者が一定の基準に基づいて検証し、その結果を報告する一連の行為。また、その役職。内部監査と外部監査とがある。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】クワイ‥

株式会社において計算書類等の監査を職務とする機関。また、その人。公認会計士か監査法人であることが資格要件。株主総会での選任を原則とする。大会社では必置機関。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐きじゅん【会計基準】クワイ‥

(accounting standard)会計処理および財務報告の拠り所となる基準。会計原則等に基づいて、個別の会計問題について設定される。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】クワイ‥ヰン

国の収入支出の決算を検査し、その他法律に定める会計の検査を行う機関。3名の会計検査官が構成する検査官会議と事務総局とで組織され、内閣に対し独立の地位を有する。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】クワイ‥クワン

会計検査院の検査官会議を構成する職員。国会の同意を経て内閣が任命する認証官。3名。任期7年。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐げんそく【会計原則】クワイ‥

(accounting principle)会計の基礎概念や財務諸表の作成原理。会計基準設定の指針、財務諸表解釈の指針、監査人の意見表明の拠り所等となる。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ざん【会稽山】クワイ‥

中国浙江省紹興市の南東にある山。呉王夫差が越王勾践こうせんを降した地。夏の禹うが諸侯と会した所と伝える。

⇒かいけい【会稽】

かいけい‐さんよ【会計参与】クワイ‥

株式会社において取締役と共同して計算書類を作成する機関。また、その人。公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人であることを資格要件とし、株主総会で選任。その設置は任意に定款で定める。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐し【会計士】クワイ‥

(→)公認会計士のこと。

⇒かい‐けい【会計】

かい‐けいし【蓋擎子】

(「蓋」はふた、「擎子」は台)蓋をした青磁の茶碗をのせる台。宮中で、正月歯固めなど供膳の時に用いた。

蓋擎子

かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥

公認会計士の補助を行う者。一定期間の実務補習などを経て、所定の試験に合格すると、公認会計士になる資格を得る。2006年廃止。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥

収益・費用または収入・支出を区分整理し、その顛末を明らかにするために設けられた期間。また、その制度。日本の官公庁の制度では4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。企業では任意に設定される。事業年度。→営業年度。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ

[史記越王勾践世家](春秋時代、越王勾践が、会稽山で呉王夫差に降伏したが、多年辛苦の後に夫差を破ってその恥をすすいだ故事から)以前に受けたひどい恥辱。「―をすすぐ」→石痳せきりんの味をなめて会稽の恥をすすぐ

⇒かいけい【会稽】

がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥

事業所の資本金・従業員数など外面から明らかなものを課税標準とする課税。

⇒がい‐けい【外形】

かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ

国の収入・支出・契約等に関する手続を定めた法律。1947年制定。明治憲法下の会計法は国の予算および会計に関する基本法であったが、そのうち予算・決算の手続に関しては、現在財政法が規定している。

⇒かい‐けい【会計】

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥

鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。

かい‐けつ【怪傑】クワイ‥

ふしぎな力を持つ人物。

かい‐けつ【開結】

〔仏〕開結二経の略。開経と結経。法華経に対する無量義経と観普賢経の類。

かい‐けつ【解決】

問題やもつれた事件などを、うまく処理すること。また、事件が片づくこと。「問題を―する」「紛争が―する」

かい‐けつ【魁傑】クワイ‥

容貌・才幹のすぐれていること。また、すぐれた人物。

かい‐けつ【潰決】クワイ‥

水力などによって堤防などがきれること。決潰。

かい‐け・つ【掻い消つ】

〔他四〕

カキケツの音便。

かい‐げつ【海月】

①海上の空に澄んでいる月。

②海面に浮かんだ月影。

③クラゲの別称。日葡辞書「カイゲッ。ウミノツキ。即ち、クラゲ」

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の祖。懐月堂美人といわれる一人立ひとりだちの肉筆美人画に新機軸をひらく。江島事件に連座、大島に流された。門人に安知・度繁・度辰・度種・度秀らがいる。生没年未詳。

かいけつ‐びょう【壊血病】クワイ‥ビヤウ

ビタミンCの欠乏、すなわち新鮮な野菜や果物の摂取不足時に起こる病症。貧血、衰弱、歯肉・筋鞘・骨膜・皮膚などからの出血、脛骨痛を来す。乳児壊血病(骨形成不全・骨折・下肢痛が主徴)をメラー‐バーロー病ともいう。

がいけもん【改悔文】

蓮如の文。自力の安心を捨てて本願に帰し、感謝の念仏を唱え、宗風を厳守すべきことを述べたもの。領解文りょうげもん。安心文。

かい‐けん【会見】クワイ‥

一定の場所で対面すること。現在では、公式な場合に用いることが多い。「記者―」

かい‐けん【会憲】クワイ‥

(constitutio ラテン)カトリック修道会の精神・生活・組織などを定めた規則。

かいけん【戒賢】

(梵語Śīlabhadra)インド、マガダ国ナーランダー寺の僧。唐の玄奘の師。(529〜645)

かい‐けん【改憲】

憲法を改めること。→憲法改正

かい‐けん【海権】

海上の権力。制海権。

かい‐けん【開顕】

①ひらきあらわすこと。

②〔仏〕(→)開権かいごん顕実の略。

かい‐けん【懐剣】クワイ‥

①懐中に携える護身用の短刀。ふところがたな。

②(→)孕句はらみくの異称。

かい‐げん【戒厳】

①警戒を厳にすること。

②〔法〕戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。

⇒かいげん‐れい【戒厳令】

かい‐げん【改元】

元号を改めること。改号。「平成と―する」

かい‐げん【開元】

基を開くこと。

⇒かいげん‐つうほう【開元通宝】

かいげん【開元】

中国、唐の玄宗朝の年号。玄宗の治世の前半に当たり、世に「開元の治」と称した。(713〜741)

⇒かいげん‐じ【開元寺】

⇒かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】

かい‐げん【開眼】

①新たにできた仏像・仏画像などに眼を描き入れ、仏の魂を迎え入れること。また、その法会。開眼光。開明。入眼じゅがん。「大仏―」

②慧眼けいがんを開くこと。仏教の真理を悟ること。また、一般に芸道などでさとりを開くこと。

③世阿弥の用語。演者の演技によって見物人を感激させることのできる一曲のやま。三道「一番の眼を開く妙所なれば―と名付く」↔開聞かいもん。

⇒かいげん‐くよう【開眼供養】

かい‐げん【開関】

古代、大礼・変乱などが済んだ後、固めていた逢坂(初めは愛発あらち)・鈴鹿・不破の三関を開いて警備を解いたこと。↔固関こげん

かい‐げん【解元】

中国の科挙の郷試きょうしに首席で及第した者。解頭。→三元

がい‐けん【外見】グワイ‥

①外部から見たところ。うわべの様子。外観。「―に惑わされるな」

②他人に見せること。日葡辞書「コノキャウ(経)ヲグヮイケンアルナ」

がい‐けん【概見】

ざっと目をとおすこと。大体の観察。

がい‐げん【概言】

大要を述べること。また、その言葉。

かいげん‐くよう【開眼供養】‥ヤウ

仏教で、新しい仏像や仏画に眼を描きこんで魂を入れる儀式。

⇒かい‐げん【開眼】

がい‐げんご【外言語】グワイ‥

(external speech)外に向けて声として出された、他人との交信の道具として用いられる言語。外言。↔内言語

かいげん‐じ【開元寺】

738年(開元26)唐の玄宗が各郡(州府)に設置した寺。在来の寺を転じたものも多く、国家祝寿の法会を行なった。福建省泉州市温陵の開元寺は60メートル余の東西両塔で有名。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】‥シヤクケウ‥

仏書。唐僧、智昇(658〜740)の著。20巻。開元録・智昇録ともいう。730年(開元18)成る。一切経目録の代表的なもの。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐つうほう【開元通宝】

中国で、621年(唐、高祖の武徳4)以降鋳造した銅銭。唐代、一般に開通元宝と呼んだという。

⇒かい‐げん【開元】

かいげん‐れい【戒厳令】

戒厳を宣告する命令。

→文献資料[戒厳令]

⇒かい‐げん【戒厳】

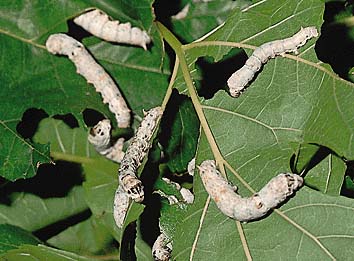

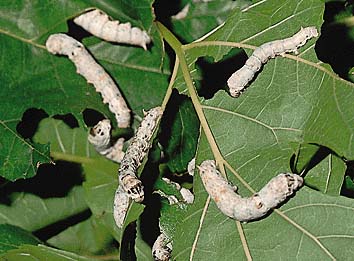

かいこ【蚕】カヒ‥

(「飼い蚕こ」の意)チョウ目(鱗翅りんし類)カイコガの幼虫。孵化した時は黒く見える(毛蚕けご・蟻蚕)が、第1回の脱皮後灰色となる。多くは暗色の斑紋を具え、13個の環節がある。通常4回の眠みんを経て、脱皮して成長し、絹糸を吐いて繭をつくり、中で脱皮して蛹さなぎとなる。羽化したカイコガは、繭を破って外に出て交尾・産卵し、のち死ぬ。繭から絹糸を取る。家蚕かさん。御蚕おこ。おしら。〈[季]春〉。堤中納言物語「きぬとて人々の著るも―のまだ羽つかぬにし出だし」

かいこ

撮影:海野和男

かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥

公認会計士の補助を行う者。一定期間の実務補習などを経て、所定の試験に合格すると、公認会計士になる資格を得る。2006年廃止。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥

収益・費用または収入・支出を区分整理し、その顛末を明らかにするために設けられた期間。また、その制度。日本の官公庁の制度では4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。企業では任意に設定される。事業年度。→営業年度。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ

[史記越王勾践世家](春秋時代、越王勾践が、会稽山で呉王夫差に降伏したが、多年辛苦の後に夫差を破ってその恥をすすいだ故事から)以前に受けたひどい恥辱。「―をすすぐ」→石痳せきりんの味をなめて会稽の恥をすすぐ

⇒かいけい【会稽】

がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥

事業所の資本金・従業員数など外面から明らかなものを課税標準とする課税。

⇒がい‐けい【外形】

かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ

国の収入・支出・契約等に関する手続を定めた法律。1947年制定。明治憲法下の会計法は国の予算および会計に関する基本法であったが、そのうち予算・決算の手続に関しては、現在財政法が規定している。

⇒かい‐けい【会計】

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥

鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。

かい‐けつ【怪傑】クワイ‥

ふしぎな力を持つ人物。

かい‐けつ【開結】

〔仏〕開結二経の略。開経と結経。法華経に対する無量義経と観普賢経の類。

かい‐けつ【解決】

問題やもつれた事件などを、うまく処理すること。また、事件が片づくこと。「問題を―する」「紛争が―する」

かい‐けつ【魁傑】クワイ‥

容貌・才幹のすぐれていること。また、すぐれた人物。

かい‐けつ【潰決】クワイ‥

水力などによって堤防などがきれること。決潰。

かい‐け・つ【掻い消つ】

〔他四〕

カキケツの音便。

かい‐げつ【海月】

①海上の空に澄んでいる月。

②海面に浮かんだ月影。

③クラゲの別称。日葡辞書「カイゲッ。ウミノツキ。即ち、クラゲ」

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の祖。懐月堂美人といわれる一人立ひとりだちの肉筆美人画に新機軸をひらく。江島事件に連座、大島に流された。門人に安知・度繁・度辰・度種・度秀らがいる。生没年未詳。

かいけつ‐びょう【壊血病】クワイ‥ビヤウ

ビタミンCの欠乏、すなわち新鮮な野菜や果物の摂取不足時に起こる病症。貧血、衰弱、歯肉・筋鞘・骨膜・皮膚などからの出血、脛骨痛を来す。乳児壊血病(骨形成不全・骨折・下肢痛が主徴)をメラー‐バーロー病ともいう。

がいけもん【改悔文】

蓮如の文。自力の安心を捨てて本願に帰し、感謝の念仏を唱え、宗風を厳守すべきことを述べたもの。領解文りょうげもん。安心文。

かい‐けん【会見】クワイ‥

一定の場所で対面すること。現在では、公式な場合に用いることが多い。「記者―」

かい‐けん【会憲】クワイ‥

(constitutio ラテン)カトリック修道会の精神・生活・組織などを定めた規則。

かいけん【戒賢】

(梵語Śīlabhadra)インド、マガダ国ナーランダー寺の僧。唐の玄奘の師。(529〜645)

かい‐けん【改憲】

憲法を改めること。→憲法改正

かい‐けん【海権】

海上の権力。制海権。

かい‐けん【開顕】

①ひらきあらわすこと。

②〔仏〕(→)開権かいごん顕実の略。

かい‐けん【懐剣】クワイ‥

①懐中に携える護身用の短刀。ふところがたな。

②(→)孕句はらみくの異称。

かい‐げん【戒厳】

①警戒を厳にすること。

②〔法〕戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。

⇒かいげん‐れい【戒厳令】

かい‐げん【改元】

元号を改めること。改号。「平成と―する」

かい‐げん【開元】

基を開くこと。

⇒かいげん‐つうほう【開元通宝】

かいげん【開元】

中国、唐の玄宗朝の年号。玄宗の治世の前半に当たり、世に「開元の治」と称した。(713〜741)

⇒かいげん‐じ【開元寺】

⇒かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】

かい‐げん【開眼】

①新たにできた仏像・仏画像などに眼を描き入れ、仏の魂を迎え入れること。また、その法会。開眼光。開明。入眼じゅがん。「大仏―」

②慧眼けいがんを開くこと。仏教の真理を悟ること。また、一般に芸道などでさとりを開くこと。

③世阿弥の用語。演者の演技によって見物人を感激させることのできる一曲のやま。三道「一番の眼を開く妙所なれば―と名付く」↔開聞かいもん。

⇒かいげん‐くよう【開眼供養】

かい‐げん【開関】

古代、大礼・変乱などが済んだ後、固めていた逢坂(初めは愛発あらち)・鈴鹿・不破の三関を開いて警備を解いたこと。↔固関こげん

かい‐げん【解元】

中国の科挙の郷試きょうしに首席で及第した者。解頭。→三元

がい‐けん【外見】グワイ‥

①外部から見たところ。うわべの様子。外観。「―に惑わされるな」

②他人に見せること。日葡辞書「コノキャウ(経)ヲグヮイケンアルナ」

がい‐けん【概見】

ざっと目をとおすこと。大体の観察。

がい‐げん【概言】

大要を述べること。また、その言葉。

かいげん‐くよう【開眼供養】‥ヤウ

仏教で、新しい仏像や仏画に眼を描きこんで魂を入れる儀式。

⇒かい‐げん【開眼】

がい‐げんご【外言語】グワイ‥

(external speech)外に向けて声として出された、他人との交信の道具として用いられる言語。外言。↔内言語

かいげん‐じ【開元寺】

738年(開元26)唐の玄宗が各郡(州府)に設置した寺。在来の寺を転じたものも多く、国家祝寿の法会を行なった。福建省泉州市温陵の開元寺は60メートル余の東西両塔で有名。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】‥シヤクケウ‥

仏書。唐僧、智昇(658〜740)の著。20巻。開元録・智昇録ともいう。730年(開元18)成る。一切経目録の代表的なもの。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐つうほう【開元通宝】

中国で、621年(唐、高祖の武徳4)以降鋳造した銅銭。唐代、一般に開通元宝と呼んだという。

⇒かい‐げん【開元】

かいげん‐れい【戒厳令】

戒厳を宣告する命令。

→文献資料[戒厳令]

⇒かい‐げん【戒厳】

かいこ【蚕】カヒ‥

(「飼い蚕こ」の意)チョウ目(鱗翅りんし類)カイコガの幼虫。孵化した時は黒く見える(毛蚕けご・蟻蚕)が、第1回の脱皮後灰色となる。多くは暗色の斑紋を具え、13個の環節がある。通常4回の眠みんを経て、脱皮して成長し、絹糸を吐いて繭をつくり、中で脱皮して蛹さなぎとなる。羽化したカイコガは、繭を破って外に出て交尾・産卵し、のち死ぬ。繭から絹糸を取る。家蚕かさん。御蚕おこ。おしら。〈[季]春〉。堤中納言物語「きぬとて人々の著るも―のまだ羽つかぬにし出だし」

かいこ

撮影:海野和男

⇒かいこ‐が【蚕蛾】

⇒かいこ‐だな【蚕棚】

⇒かいこ‐の‐うじばえ【蚕の蛆蠅】

⇒かいこ‐び‐まち【蚕日待】

かい‐こ【回顧】クワイ‥

昔の事を思うこと。過去を顧みること。「幼い頃を―する」

⇒かいこ‐ろく【回顧録】

かい‐こ【開口】

能の最初に謡う文句。風姿花伝「―よりその謂れとやがて人の知る如く」→かいこう(開口)。

⇒かいこ‐にん【開口人】

かい‐こ【解雇】

使用者が雇用契約を一方的に解除すること。使用人をくびにすること。「―通告」

⇒かいこ‐けん【解雇権】

かい‐こ【懐古】クワイ‥

昔の事をなつかしく思うこと。「―趣味」

かい‐ご【卵】カヒ‥

(殻子かいごの意)鶏や小鳥のたまご。万葉集9「鶯の―のなかにほととぎすひとり生れて」

かい‐ご【介護】

高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること。

⇒かいご‐きゅうぎょう【介護休業】

⇒かいごしえん‐せんもんいん【介護支援専門員】

⇒かいご‐ふくし‐し【介護福祉士】

⇒かいご‐ほけん【介護保険】

⇒かいご‐ほけん‐ほう【介護保険法】

⇒かいご‐よぼう【介護予防】

かい‐ご【回護】クワイ‥

かばいまもること。庇護。

かい‐ご【戒護】

①いましめまもること。

②刑務所内の保安を維持すること。

かい‐ご【改悟】

自分の過去のあやまちを悟り改めること。改悛かいしゅん。「前非を―する」「―の情」

かい‐ご【悔悟】クワイ‥

前非を悔いさとること。徳冨蘆花、不如帰「吾れと吾が良心の前に―の膝を折る時なり」。「―の涙」

かい‐ご【開悟】

①知見を開いて真理をさとること。迷いを開き、悟ること。

②賢いこと。

かい‐ご【解悟】

さとること。気がつくこと。

かい‐ご【解語】

言葉の意味を解すること。

⇒かいご‐の‐はな【解語の花】

かい‐ご【魁梧】クワイ‥

体が大きくて立派なこと。魁偉。

がい‐こ【外姑】グワイ‥

妻の母。

がい‐ご【外語】グワイ‥

①外国のことば。外国語。↔内語。

②外国語大学・外国語専門学校の略。「東京―」

⇒がいご‐だい【外語大】

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ

⇒こうこう(甲香)

かい‐こう【回航・廻航】クワイカウ

①船をある港へ航行させること。

②諸方をまわる航海。方々をめぐって元の所へ帰る航海。

かい‐こう【戒功】

仏教の戒律を守ることによって生ずる功徳。平家物語1「われ十善の―によつて万乗の宝位をたもつ」

かい‐こう【戒香】‥カウ

戒を固く守る人の徳が四方に聞こえることを、香の遠く匂うのにたとえた語。栄華物語玉台「忍辱の衣を身にきつれば―匂ひにしみかをりて」

かい‐こう【改稿】‥カウ

原稿を書きなおすこと。また、その原稿。

かい‐こう【怪光】クワイクワウ

あやしげな光。

かい‐こう【恢弘】クワイ‥

ひろいこと。事業などを大きくしておしひろめること。

かい‐こう【恢宏】クワイクワウ

事業などをおしひろめること。「天業―」

かいこう【海口】

(Haikou)中国南部、海南島北東部の港湾・商業都市。海南省の省都。人口83万(2000)。

かい‐こう【海航】‥カウ

大洋を航行すること。航海。

かい‐こう【海寇】

海上から侵入する賊。

かい‐こう【海港】‥カウ

①海に面している港。↔河港。

②航海船が常に出入して外国貿易に使用される港。

かい‐こう【海溝】

(trench)水深6000メートルを超える大洋底の細長い凹所。その側面は急傾斜する。最深部が1万メートル以上に達するものもあり、日本海溝・フィリピン海溝など主な海溝は北太平洋西側に多い。プレートの沈み込む場所。→海淵

かい‐こう【偕行】‥カウ

①[詩経秦風、無衣]人といっしょに行くこと。

②[荘子則陽]いっしょに行うこと。

③[易経益]他の物事につれて行われること。

⇒かいこう‐しゃ【偕行社】

かい‐こう【開口】

①口を開くこと。話し始めること。

②外に向かって穴が開くこと。また、その穴。「傷の―部」

③儀式的な能楽で、脇能わきのうの最初に、ワキの役が祝賀の文句を謡うこと。文章はその都度作る。→かいこ(開口)。

④延年えんねんなどの芸能で、地口風に物尽しを唱えたりする話芸的演目。

⇒かいこう‐いちばん【開口一番】

⇒かいこう‐おん【開口音】

⇒かいこう‐き【開口器】

⇒かいこう‐すう【開口数】

かい‐こう【開坑】‥カウ

鉱山で坑道を掘って鉱床に達する作業。立坑・斜坑・横坑の3方式がある。

かい‐こう【開校】‥カウ

初めて学校を開くこと。「―記念日」

かいこう【開高】‥カウ

姓氏の一つ。

⇒かいこう‐たけし【開高健】

かい‐こう【開港】‥カウ

①港を開放して通商を許すこと。→開国。

②外国貿易のために開放された港。

③港・空港を開設して営業を始めること。

⇒かいこう‐じょう【開港場】

⇒かいこう‐ろん【開港論】

かい‐こう【開講】‥カウ

講義を始めること。「―の辞」

かい‐こう【開闔】‥カフ

①開くことと閉じること。善を開き悪を閉じ理非をわかつこと。

②平安時代以降、和歌所・御書所・記録所にいた次官で、書物の出納、記録・文案の事をつかさどった者。武家では鎌倉・室町時代に引付ひきつけ・侍所さむらいどころなどに置かれた。

かい‐こう【塊鉱】クワイクワウ

鉱石を大きさで区分する語。径が25ミリメートル以上のものをいう。それ以下は粉鉱。

かい‐こう【邂逅】

思いがけなく出あうこと。めぐりあうこと。「30年ぶりの―」

かい‐こう【蟹甲】‥カフ

蟹かにのこうら。蟹殻。

かい‐こう【蟹行】‥カウ

蟹かにのように横に歩くこと。

⇒かいこう‐もんじ【蟹行文字】

かいこう【歌意考】‥カウ

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1764年(明和1)成る。草稿本は1760年(宝暦10)頃成るか。歌は正しい上代の風に帰るべきであるとし、万葉集への復帰を唱えたもので、近世歌論史上重要な意義を持つ。歌意うたのこころ。

かい‐ごう【会合】クワイガフ

①寄りあうこと。あつまり。寄りあい。「―をもつ」

②〔化〕(association)同一物質の分子が、2ないし数個集まって一つの分子のように行動する現象。

③〔天〕(→)合ごう3に同じ。

⇒かいごう‐しゅうき【会合周期】

⇒かいごう‐はん【会合犯】

かい‐ごう【回合】クワイガフ

めぐりあうこと。

かい‐ごう【改号】‥ガウ

①称号を改めること。

②(→)改元に同じ。

かい‐ごう【開合】‥ガフ

〔言〕

①中国音韻学で、開口と合口。介母音が円唇性を持つ場合を合口といい、そうでない場合を開口という。

②オ列長音の開音と合音。

③転じて、広く発音・発声の意。日葡辞書「クチノカイガウガヨイ」

がい‐こう【外交】グワイカウ

①外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。「―政策」

②外部・他人との交際・交渉。特に、銀行・商社などで勧誘・交渉・注文取りなどの仕事。「―販売」

③外交員の略。

⇒がいこう‐いん【外交員】

⇒がいこう‐か【外交家】

⇒がいこう‐かん【外交官】

⇒がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】

⇒がいこう‐きかん【外交機関】

⇒がいこう‐しせつ【外交使節】

⇒がいこう‐じれい【外交辞令】

⇒がいこう‐たいけん【外交大権】

⇒がいこう‐だん【外交団】

⇒がいこう‐とっけん【外交特権】

⇒がいこう‐ぶんしょ【外交文書】

がい‐こう【外光】グワイクワウ

戸外の光。外光線。

⇒がいこう‐は【外光派】

がい‐こう【外向】グワイカウ

心の働きが外部の物事に向かうこと。「―的性格」↔内向。

⇒がいこう‐せい【外向性】

がい‐こう【外寇】グワイ‥

外国から攻め入ってくること。また、その軍勢。

がい‐こう【外港】グワイカウ

①港が陸地深く掘りこまれ、または数個の防波堤によって区分される場合、その外側の区域。↔内港。

②船舶が寄泊できない海岸都市のために、その門戸の役目をする近接港。

③背後にある大都市のために物資の積み卸しを担当する港。

がい‐こう【外項】グワイカウ

〔数〕一つの比例式の両端にある二つの量。すなわちa:b=c:dの場合の

⇒かいこ‐が【蚕蛾】

⇒かいこ‐だな【蚕棚】

⇒かいこ‐の‐うじばえ【蚕の蛆蠅】

⇒かいこ‐び‐まち【蚕日待】

かい‐こ【回顧】クワイ‥

昔の事を思うこと。過去を顧みること。「幼い頃を―する」

⇒かいこ‐ろく【回顧録】

かい‐こ【開口】

能の最初に謡う文句。風姿花伝「―よりその謂れとやがて人の知る如く」→かいこう(開口)。

⇒かいこ‐にん【開口人】

かい‐こ【解雇】

使用者が雇用契約を一方的に解除すること。使用人をくびにすること。「―通告」

⇒かいこ‐けん【解雇権】

かい‐こ【懐古】クワイ‥

昔の事をなつかしく思うこと。「―趣味」

かい‐ご【卵】カヒ‥

(殻子かいごの意)鶏や小鳥のたまご。万葉集9「鶯の―のなかにほととぎすひとり生れて」

かい‐ご【介護】

高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること。

⇒かいご‐きゅうぎょう【介護休業】

⇒かいごしえん‐せんもんいん【介護支援専門員】

⇒かいご‐ふくし‐し【介護福祉士】

⇒かいご‐ほけん【介護保険】

⇒かいご‐ほけん‐ほう【介護保険法】

⇒かいご‐よぼう【介護予防】

かい‐ご【回護】クワイ‥

かばいまもること。庇護。

かい‐ご【戒護】

①いましめまもること。

②刑務所内の保安を維持すること。

かい‐ご【改悟】

自分の過去のあやまちを悟り改めること。改悛かいしゅん。「前非を―する」「―の情」

かい‐ご【悔悟】クワイ‥

前非を悔いさとること。徳冨蘆花、不如帰「吾れと吾が良心の前に―の膝を折る時なり」。「―の涙」

かい‐ご【開悟】

①知見を開いて真理をさとること。迷いを開き、悟ること。

②賢いこと。

かい‐ご【解悟】

さとること。気がつくこと。

かい‐ご【解語】

言葉の意味を解すること。

⇒かいご‐の‐はな【解語の花】

かい‐ご【魁梧】クワイ‥

体が大きくて立派なこと。魁偉。

がい‐こ【外姑】グワイ‥

妻の母。

がい‐ご【外語】グワイ‥

①外国のことば。外国語。↔内語。

②外国語大学・外国語専門学校の略。「東京―」

⇒がいご‐だい【外語大】

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ

⇒こうこう(甲香)

かい‐こう【回航・廻航】クワイカウ

①船をある港へ航行させること。

②諸方をまわる航海。方々をめぐって元の所へ帰る航海。

かい‐こう【戒功】

仏教の戒律を守ることによって生ずる功徳。平家物語1「われ十善の―によつて万乗の宝位をたもつ」

かい‐こう【戒香】‥カウ

戒を固く守る人の徳が四方に聞こえることを、香の遠く匂うのにたとえた語。栄華物語玉台「忍辱の衣を身にきつれば―匂ひにしみかをりて」

かい‐こう【改稿】‥カウ

原稿を書きなおすこと。また、その原稿。

かい‐こう【怪光】クワイクワウ

あやしげな光。

かい‐こう【恢弘】クワイ‥

ひろいこと。事業などを大きくしておしひろめること。

かい‐こう【恢宏】クワイクワウ

事業などをおしひろめること。「天業―」

かいこう【海口】

(Haikou)中国南部、海南島北東部の港湾・商業都市。海南省の省都。人口83万(2000)。

かい‐こう【海航】‥カウ

大洋を航行すること。航海。

かい‐こう【海寇】

海上から侵入する賊。

かい‐こう【海港】‥カウ

①海に面している港。↔河港。

②航海船が常に出入して外国貿易に使用される港。

かい‐こう【海溝】

(trench)水深6000メートルを超える大洋底の細長い凹所。その側面は急傾斜する。最深部が1万メートル以上に達するものもあり、日本海溝・フィリピン海溝など主な海溝は北太平洋西側に多い。プレートの沈み込む場所。→海淵

かい‐こう【偕行】‥カウ

①[詩経秦風、無衣]人といっしょに行くこと。

②[荘子則陽]いっしょに行うこと。

③[易経益]他の物事につれて行われること。

⇒かいこう‐しゃ【偕行社】

かい‐こう【開口】

①口を開くこと。話し始めること。

②外に向かって穴が開くこと。また、その穴。「傷の―部」

③儀式的な能楽で、脇能わきのうの最初に、ワキの役が祝賀の文句を謡うこと。文章はその都度作る。→かいこ(開口)。

④延年えんねんなどの芸能で、地口風に物尽しを唱えたりする話芸的演目。

⇒かいこう‐いちばん【開口一番】

⇒かいこう‐おん【開口音】

⇒かいこう‐き【開口器】

⇒かいこう‐すう【開口数】

かい‐こう【開坑】‥カウ

鉱山で坑道を掘って鉱床に達する作業。立坑・斜坑・横坑の3方式がある。

かい‐こう【開校】‥カウ

初めて学校を開くこと。「―記念日」

かいこう【開高】‥カウ

姓氏の一つ。

⇒かいこう‐たけし【開高健】

かい‐こう【開港】‥カウ

①港を開放して通商を許すこと。→開国。

②外国貿易のために開放された港。

③港・空港を開設して営業を始めること。

⇒かいこう‐じょう【開港場】

⇒かいこう‐ろん【開港論】

かい‐こう【開講】‥カウ

講義を始めること。「―の辞」

かい‐こう【開闔】‥カフ

①開くことと閉じること。善を開き悪を閉じ理非をわかつこと。

②平安時代以降、和歌所・御書所・記録所にいた次官で、書物の出納、記録・文案の事をつかさどった者。武家では鎌倉・室町時代に引付ひきつけ・侍所さむらいどころなどに置かれた。

かい‐こう【塊鉱】クワイクワウ

鉱石を大きさで区分する語。径が25ミリメートル以上のものをいう。それ以下は粉鉱。

かい‐こう【邂逅】

思いがけなく出あうこと。めぐりあうこと。「30年ぶりの―」

かい‐こう【蟹甲】‥カフ

蟹かにのこうら。蟹殻。

かい‐こう【蟹行】‥カウ

蟹かにのように横に歩くこと。

⇒かいこう‐もんじ【蟹行文字】

かいこう【歌意考】‥カウ

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1764年(明和1)成る。草稿本は1760年(宝暦10)頃成るか。歌は正しい上代の風に帰るべきであるとし、万葉集への復帰を唱えたもので、近世歌論史上重要な意義を持つ。歌意うたのこころ。

かい‐ごう【会合】クワイガフ

①寄りあうこと。あつまり。寄りあい。「―をもつ」

②〔化〕(association)同一物質の分子が、2ないし数個集まって一つの分子のように行動する現象。

③〔天〕(→)合ごう3に同じ。

⇒かいごう‐しゅうき【会合周期】

⇒かいごう‐はん【会合犯】

かい‐ごう【回合】クワイガフ

めぐりあうこと。

かい‐ごう【改号】‥ガウ

①称号を改めること。

②(→)改元に同じ。

かい‐ごう【開合】‥ガフ

〔言〕

①中国音韻学で、開口と合口。介母音が円唇性を持つ場合を合口といい、そうでない場合を開口という。

②オ列長音の開音と合音。

③転じて、広く発音・発声の意。日葡辞書「クチノカイガウガヨイ」

がい‐こう【外交】グワイカウ

①外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。「―政策」

②外部・他人との交際・交渉。特に、銀行・商社などで勧誘・交渉・注文取りなどの仕事。「―販売」

③外交員の略。

⇒がいこう‐いん【外交員】

⇒がいこう‐か【外交家】

⇒がいこう‐かん【外交官】

⇒がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】

⇒がいこう‐きかん【外交機関】

⇒がいこう‐しせつ【外交使節】

⇒がいこう‐じれい【外交辞令】

⇒がいこう‐たいけん【外交大権】

⇒がいこう‐だん【外交団】

⇒がいこう‐とっけん【外交特権】

⇒がいこう‐ぶんしょ【外交文書】

がい‐こう【外光】グワイクワウ

戸外の光。外光線。

⇒がいこう‐は【外光派】

がい‐こう【外向】グワイカウ

心の働きが外部の物事に向かうこと。「―的性格」↔内向。

⇒がいこう‐せい【外向性】

がい‐こう【外寇】グワイ‥

外国から攻め入ってくること。また、その軍勢。

がい‐こう【外港】グワイカウ

①港が陸地深く掘りこまれ、または数個の防波堤によって区分される場合、その外側の区域。↔内港。

②船舶が寄泊できない海岸都市のために、その門戸の役目をする近接港。

③背後にある大都市のために物資の積み卸しを担当する港。

がい‐こう【外項】グワイカウ

〔数〕一つの比例式の両端にある二つの量。すなわちa:b=c:dの場合の

④〔数〕統計資料などの度数分布をつくるときの各区間。

⇒かいきゅう‐いしき【階級意識】

⇒かいきゅう‐こっか【階級国家】

⇒かいきゅう‐せいとう【階級政党】

⇒かいきゅう‐とうそう【階級闘争】

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ

昔あった事をなつかしく思い出すこと。旧事の追懐。「―談」「―の情」

かい‐きゅう【壊朽】クワイキウ

こわれくさること。

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ

(英名sea cowの訳)カイギュウ目(海牛類)の哺乳類の総称。ジュゴン科2属2種とマナティ科1属1種を含む。いずれも体長3メートルに達する大形の海獣で、熱帯・亜熱帯の浅い海に生息し海草を食べる。ベーリング海にいた1種ステラーダイカイギュウは1768年絶滅。

がい‐きゅう【外舅】グワイキウ

①妻の父。岳父。

②母の兄弟。母方の伯叔父。

がい‐きゅう【鎧球】‥キウ

アメリカン‐フットボールの訳語。

かいきゅう‐いしき【階級意識】‥キフ‥

(class consciousness)同じ階級に属する人々が共有する意識。その階級の共通の利害を反映するものとされる。また、ある階級が自らの歴史的・社会的位置や使命を自覚し、これを実現しようとする意識。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐こっか【階級国家】‥キフコク‥

国家を特定の階級による支配の機関と見なす国家観。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐せいとう【階級政党】‥キフ‥タウ

特定の階級の立場や利害を代表する政党。特に、労働者階級を基盤とする政党をいう。↔国民政党。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐とうそう【階級闘争】‥キフ‥サウ

(Klassenkampf ドイツ)政治上の権力をめぐって支配階級と被支配階級との間で行われる闘争。マルクス主義では歴史発展の原動力と見なす。

⇒かい‐きゅう【階級】

かい‐きょ【快挙】クワイ‥

胸のすくようなすぐれた行い。「―をたたえる」

かい‐きょ【海居】

海べに近い地または、住居。万葉集の文反古「千里同風そこもと―の難儀、難波風しのぎかね」

かい‐きょ【開渠】

①上部をあけはなした水路。↔暗渠。

②鉄道または軌道の下を横断する道路や水路で、横断部分がおおわれていないもの。

かい‐ぎょ【海魚】

海にすむ魚。海産の魚。

がい‐きょ【街渠】

街路上の雨水・撒水などが路面を流れて入り込む側溝。

かい‐きょう【回教】クワイケウ

(回紇ウイグル民族を通じて中国に伝播、回回フイフイ教と呼ばれたのに基づく)(→)イスラム教に同じ。

⇒かいきょう‐きげん【回教紀元】

⇒かいきょう‐と【回教徒】

⇒かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】

⇒かいきょう‐れき【回教暦】

かい‐きょう【回疆】クワイキヤウ

(イスラム教徒の住む辺境の意)中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以南の地を清代に呼んだ称。天山南路(東トルキスタン)に重なる。

かい‐きょう【改鋏】‥ケフ

駅で乗車券にはさみを入れ、鉄道と旅客との間における運送契約の履行に着手したことを証すること。

かい‐きょう【契経】‥キヤウ

〔仏〕(梵語sūtraの訳)

①仏教経典。またその総称。

②十二部経の一つ。経典中の散文を指す。

かい‐きょう【海況】‥キヤウ

主として水温・水質・海流などによって表される海洋の状態。→海象

かい‐きょう【海峡】‥ケフ

陸と陸との間にはさまって海の狭くなった部分。水道。瀬戸。「明石―」

かい‐きょう【開経】‥キヤウ

〔仏〕

①本経を説く前に序説として説かれた経典。無量義経が法華経の開経とされた類。↔結経。

②経文をひもとくこと。「―の偈げ」

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ

故郷をなつかしくおもうこと。「―の念にかられる」

⇒かいきょう‐びょう【懐郷病】

かい‐ぎょう【戒行】‥ギヤウ

〔仏〕戒の定めるところに従って実践修行すること。

かい‐ぎょう【改行】‥ギヤウ

文章の書き方や印刷物の組み方などで、行を変えること。

かい‐ぎょう【開業】‥ゲフ

①営業をあらたに始めること。みせびらき。

②営業をしていること。開店していること。

↔閉業。

⇒かいぎょう‐い【開業医】

がい‐きょう【外教】グワイケウ

外国から伝来した宗教。特にキリスト教の称。→げきょう(外教)

がい‐きょう【概況】‥キヤウ

大体の様子。あらまし。「天気―」

かいぎょう‐い【開業医】‥ゲフ‥

個人で医院・病院を経営して診療にあたっている医師。

⇒かい‐ぎょう【開業】

かいきょう‐きげん【回教紀元】クワイケウ‥

回教暦(イスラム暦)の紀元。西暦622年にあたる。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐じゅつ【開胸術】

胸郭を切り開いて行う外科手術。

かいきょう‐と【回教徒】クワイケウ‥

イスラム教徒。ムスリム。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】クワイケウ‥

(→)ムスリム連盟に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ

ホームシックのこと。

⇒かい‐きょう【懐郷】

かいきょう‐れき【回教暦】クワイケウ‥

(→)イスラム暦に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かい‐きょく【開局】

放送局・郵便局など、「局」と名のつく機関を開設すること。

かい‐きょく【槐棘】クワイ‥

(周代、朝廷に三槐を植えて三公の座位を示し、九棘を植えて九卿きゅうけいの座位を示したからいう)三公九卿の位。公卿。→槐位かいい

かい‐ぎょく【買玉】カヒ‥

①取引所で買約定かいやくじょうをした株式や商品。↔売玉。

②(→)買建玉かいだてぎょくに同じ。

がい‐きょく【外曲】グワイ‥

日本の尺八楽・胡弓楽の曲種。三味線や箏そうなど他楽器の既成曲に、尺八や胡弓が後から加わって合奏するもの。↔本曲

がい‐きょく【外局】グワイ‥

内閣が統轄する府・省の内部部局の外にあって府・省に直属し、特殊の事項を所管する機関。庁・委員会の名称をもつ。国税庁(財務省)の類。↔内局

かい‐きり【買切り】カヒ‥

①全部買い占めること。

②小売店が商品を返品しない約束で卸おろしをうけること。「―制」

かい‐きり‐だち【買切裁ち】カヒ‥

反物を買って来た日にすぐ裁つこと。死者の着物をそうするので、生者の着物には忌む。

かい‐き・る【買い切る】カヒ‥

〔他五〕

残らず買う。特に、観客席、乗物の座席などを全部買う。「全館―・る」

かい‐き・る【掻い切る】

〔他四〕

カキキルの音便。

かいぎ‐ろく【会議録】クワイ‥

会議の経過・内容を記した記録。議事録。

⇒かい‐ぎ【会議】

かいぎ‐ろん【懐疑論】クワイ‥

(scepticism)客観的真理の認識可能性を疑い、確実な知識を得ることはできないと考え、断定的判断を原理的に差し控える態度。↔独断論。→不可知論

⇒かい‐ぎ【懐疑】

かい‐きん【戒禁】

①戒め禁ずること。禁戒。

②〔仏〕一切の不善を禁制すること。戒法。戒律。かいごん。

かい‐きん【海禁】

(下海通蕃の禁の略)明・清代、民間の海外渡航・海外貿易などに制限を加えた政策。

かい‐きん【皆勤】

一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず出席・出勤すること。「―賞」「―手当」

かい‐きん【開襟】

えりをひらくこと。転じて、心をうちあけること。

⇒かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

かい‐きん【解禁】

禁止命令を解くこと。「金―」「鮎―」

かい‐きん【塊金】クワイ‥

砂金と一緒に産する金の大塊。丸みを帯びた形をしている。ナゲット。

がい‐きん【外勤】グワイ‥

会社などで、外部での仕事に従事すること。また、その人。↔内勤

かい‐きんしゃ【海金砂】

〔植〕「蟹草かにくさ」参照。

かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

えりを開き、ネクタイを結ばないで着用するようにしたシャツ。

⇒かい‐きん【開襟】

か‐いく【化育】クワ‥

天地自然が万物を生じ育てること。

かい‐く【戒懼】

いましめおそれること。

かい‐く【海区】

(漁業調整の目的で)海上に設定された区域。

かい‐ぐ【戒具】

拘禁者の逃亡・暴行・自殺などを防ぐために身体を拘束する器具。鎮静衣・防声具・手錠・捕縄の4種。

かい‐ぐ【皆具】

装束・武具・馬具などの、各部分の一揃い。一式。義経記4「五百疋の名馬に鞍―置きて」

がい‐く【外懼】グワイ‥

外患がいかん。外憂。

がい‐く【街区】

街路に囲まれた一区画。ブロック。

がい‐く【街衢】

まち。ちまた。

かい‐ぐい【買い食い】カヒグヒ

子供などが菓子などを自分で買って食べること。「学校帰りの―」

かい‐ぐう【会遇】クワイ‥

であうこと。でくわすこと。

かい‐ぐう【海隅】

都から遠くはなれた海辺。海陬かいすう。

かい‐くかん【開区間】

〔数〕両端を含まない区間。すなわち二つの実数aとb(a<b)に対しa<x<bであるすべての実数xの集合。ふつう(a,b)と書く。↔閉区間

かい‐くく・む【掻い包む】

〔他四〕

(カキククムの音便)ひきかぶる。ひきかずく。つつむ。能因本枕草子人の家の門の前を「髪はくびのもとに―・みて」

かい‐くぐ・る【掻い潜る】

〔自五〕

(カキクグルの音便)「くぐる」を強めていう語。「非常線を―・る」

かい‐ぐさ【飼い草】カヒ‥

家畜の飼料にする草。かいば。

かい‐ぐすり【買い薬】カヒ‥

売薬を買って用いること。また、そのくすり。

かい‐くち【飼口】カヒ‥

①牛馬などを飼うしもべ。

②鷹の捕らえた鳥の胸を小刀で裂き、肝を取り出して鷹の餌にする、その裂いた口の称。

かい‐くび【掻首】

カキクビの音便。

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥

螺鈿らでんの鞍。保元物語「黄川原毛きかわらげなる馬に―置いて乗つたりけるが」

かいくらみ‐どき【掻暗み時】

(カキクラミドキの音便)たそがれ。日の暮れ方。古今著聞集17「―に小六条にて相撲とらんとて」

かい‐ぐり【掻い繰り】

(カキクリの音便)子供の遊戯で、左右の手を胸のあたりでぐるぐるまわす動作。「――とっとのめ」

かい‐ぐり【搗栗・勝栗】

カチグリの音便。今昔物語集28「―をほとと食ふ」

かい‐く・る【掻い繰る】

〔他四〕

(カキクルの音便)左右の手で繰る。たぐる。日葡辞書「タヅナヲカイクル」

かい‐くれ【掻い暮れ】

〔副〕

(カキクレの音便。下に打消の語を伴う)全く。まるで。浄瑠璃、一谷嫩軍記「―姿が見えぬとは、どうぢや」

かい‐くん【回訓】クワイ‥

在外全権が訓令を仰いだことに対する本国政府の回答。↔請訓

かい‐ぐん【海軍】

主として海防に当たるのを任務とする軍備・軍隊。日本では幕末に欧米にならって幕府や主な藩に設けたが、明治維新後新政府に統合、1872年(明治5)以後は独立した軍事部門となり、大日本帝国海軍として陸軍と併立して天皇(大元帥)の統率下に国防を分担。1945年(昭和20)11月廃止。

⇒かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

⇒かいぐん‐きょう【海軍卿】

⇒かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】

⇒かいぐん‐しょう【海軍省】

⇒かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】

⇒かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】

⇒かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

⇒かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】

⇒かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】

⇒かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】

⇒かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

⇒かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

1905年(明治38)の日本海海戦の勝利を記念した5月27日。第二次大戦後廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐きょう【海軍卿】‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前の海軍省の長官。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】‥シヤウ

海軍の艦船・兵器・弾薬などを製造・修理した機関。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐しょう【海軍省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。海軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→海軍大臣。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】‥サウ‥

元治元年(1864)江戸幕府が軍艦操縦教授のため神戸に設けた機関。総管は勝海舟。翌年3月廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】‥ガクカウ

海軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行なった学校。東京築地、のち目黒にあった。略称、海大。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

旧海軍省の長官。海軍行政を管理し、海軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては閣議を経て天皇を輔弼ほひつしたが、軍機・軍令に関しては直接天皇に帷幄いあく上奏する権限が認められていた。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】‥シフ‥

1855年(安政2)江戸幕府が海軍教育のため長崎に設けた機関。旗本・御家人から選抜してオランダ人に学ばせた。59年閉鎖。その後、66年(慶応2)横浜に設け、フランス式教育を行なった。→軍艦操練所。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。洋式海軍の建設・統轄をつかさどった。1865年(慶応1)創設、68年廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】‥ガクカウ

海軍兵科将校となすべき生徒を教育し、また、海軍兵曹長に対し兵科士官の素養に必要な教育を施した学校。1876年(明治9)海軍兵学寮を改称。東京築地、のち広島県江田島に移る。略称、海兵。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

海軍飛行科予備学生または海軍兵科予備学生の略。1934年(昭和9)航空機搭乗将校養成のため発足。のち一般兵科にも拡大され、大学生などの志願者より採用、訓練ののち予備士官となった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

海軍が臨時に軍艦から陸上に派遣する部隊。戦時・事変に際して居留民の保護、陸軍の上陸掩護えんご、局地の暫時占領、海陸交通の保護などに任じた。ほかに常備の海軍特別陸戦隊があった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かい‐け【界繋】

〔仏〕三界に束縛されて自由にならないこと。また、三界に束縛する業ごうのこと。

かい‐げ【匙笥】カヒ‥

柄杓ひしゃくに似て少し浅いもの。

かい‐げ【掻笥】

風呂場で使う小桶。また、片手桶。

がい‐け【外家】グワイ‥

外戚がいせきの家。母方の親類。

がい‐け【咳気】

せきの出る病気。かぜ。また、肺病。〈日葡辞書〉

かい‐けい【会計】クワイ‥

(「会」は総勘定、「計」はかぞえる意)

①金銭・物品の出納の記録・計算・管理。また、その担当者。

②企業の財政状態と経営成績を取引記録に基づいて明らかにし、その結果を報告する一連の手続。また、その技術や制度。企業会計。

③官庁組織の単年度の収支を予算との対比で把握する予算決算。また、その技術・制度・単位。官庁会計。

④飲食店などで代金を勘定して支払うこと。「お―」

⇒かいけい‐がく【会計学】

⇒かいけい‐かんさ【会計監査】

⇒かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】

⇒かいけい‐きじゅん【会計基準】

⇒かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】

⇒かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】

⇒かいけい‐げんそく【会計原則】

⇒かいけい‐さんよ【会計参与】

⇒かいけい‐し【会計士】

⇒かいけいし‐ほ【会計士補】

⇒かいけい‐ねんど【会計年度】

⇒かいけい‐ほう【会計法】

かいけい【会稽】クワイ‥

①会稽山の略。

②「会稽の恥」の略。転じて、仇討・復讐をいう。平家物語4「今度にあらずは、何日か―をとげん」

⇒かいけい‐ざん【会稽山】

⇒かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】

かいけい【快慶】クワイ‥

鎌倉前期の仏師。康慶の弟子。法名は安阿弥陀仏。法橋のち法眼に叙せられる。繊細な感覚による写実的表現にすぐれ、運慶と技を競った。運慶と共作した東大寺南大門の仁王像をはじめ、同寺の地蔵菩薩像・僧形八幡像など、安阿弥様と呼ばれる多くの優作を残す。生没年未詳、1183〜1236年(寿永2〜嘉禎2)の生存が確認できる。

かい‐けい【塊茎】クワイ‥

地下茎が甚だしく肥大して塊状をなすもの。多くは澱粉などの貯蔵物質を貯える。ジャガイモやサトイモの地下茎はこれに当たる。

がい‐けい【外形】グワイ‥

外から見た形。おもてにあらわれた形。外容。「―を整える」

⇒がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】

がい‐けい【外径】グワイ‥

管や球などの外側の直径。↔内径

がい‐けい【概計】

あらましの計算。概算。

かいけい‐がく【会計学】クワイ‥

企業などの財政状態と経営成績とに関する記録・計算・報告を研究の対象とする学問。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ【会計監査】クワイ‥

会計記録・会計報告書・会計組織・会計行為の適正性や公正性などを、独立の第三者が一定の基準に基づいて検証し、その結果を報告する一連の行為。また、その役職。内部監査と外部監査とがある。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】クワイ‥

株式会社において計算書類等の監査を職務とする機関。また、その人。公認会計士か監査法人であることが資格要件。株主総会での選任を原則とする。大会社では必置機関。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐きじゅん【会計基準】クワイ‥

(accounting standard)会計処理および財務報告の拠り所となる基準。会計原則等に基づいて、個別の会計問題について設定される。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】クワイ‥ヰン

国の収入支出の決算を検査し、その他法律に定める会計の検査を行う機関。3名の会計検査官が構成する検査官会議と事務総局とで組織され、内閣に対し独立の地位を有する。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】クワイ‥クワン

会計検査院の検査官会議を構成する職員。国会の同意を経て内閣が任命する認証官。3名。任期7年。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐げんそく【会計原則】クワイ‥

(accounting principle)会計の基礎概念や財務諸表の作成原理。会計基準設定の指針、財務諸表解釈の指針、監査人の意見表明の拠り所等となる。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ざん【会稽山】クワイ‥

中国浙江省紹興市の南東にある山。呉王夫差が越王勾践こうせんを降した地。夏の禹うが諸侯と会した所と伝える。

⇒かいけい【会稽】

かいけい‐さんよ【会計参与】クワイ‥

株式会社において取締役と共同して計算書類を作成する機関。また、その人。公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人であることを資格要件とし、株主総会で選任。その設置は任意に定款で定める。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐し【会計士】クワイ‥

(→)公認会計士のこと。

⇒かい‐けい【会計】

かい‐けいし【蓋擎子】

(「蓋」はふた、「擎子」は台)蓋をした青磁の茶碗をのせる台。宮中で、正月歯固めなど供膳の時に用いた。

蓋擎子

④〔数〕統計資料などの度数分布をつくるときの各区間。

⇒かいきゅう‐いしき【階級意識】

⇒かいきゅう‐こっか【階級国家】

⇒かいきゅう‐せいとう【階級政党】

⇒かいきゅう‐とうそう【階級闘争】

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ

昔あった事をなつかしく思い出すこと。旧事の追懐。「―談」「―の情」

かい‐きゅう【壊朽】クワイキウ

こわれくさること。

かい‐ぎゅう【海牛】‥ギウ

(英名sea cowの訳)カイギュウ目(海牛類)の哺乳類の総称。ジュゴン科2属2種とマナティ科1属1種を含む。いずれも体長3メートルに達する大形の海獣で、熱帯・亜熱帯の浅い海に生息し海草を食べる。ベーリング海にいた1種ステラーダイカイギュウは1768年絶滅。

がい‐きゅう【外舅】グワイキウ

①妻の父。岳父。

②母の兄弟。母方の伯叔父。

がい‐きゅう【鎧球】‥キウ

アメリカン‐フットボールの訳語。

かいきゅう‐いしき【階級意識】‥キフ‥

(class consciousness)同じ階級に属する人々が共有する意識。その階級の共通の利害を反映するものとされる。また、ある階級が自らの歴史的・社会的位置や使命を自覚し、これを実現しようとする意識。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐こっか【階級国家】‥キフコク‥

国家を特定の階級による支配の機関と見なす国家観。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐せいとう【階級政党】‥キフ‥タウ

特定の階級の立場や利害を代表する政党。特に、労働者階級を基盤とする政党をいう。↔国民政党。

⇒かい‐きゅう【階級】

かいきゅう‐とうそう【階級闘争】‥キフ‥サウ

(Klassenkampf ドイツ)政治上の権力をめぐって支配階級と被支配階級との間で行われる闘争。マルクス主義では歴史発展の原動力と見なす。

⇒かい‐きゅう【階級】

かい‐きょ【快挙】クワイ‥

胸のすくようなすぐれた行い。「―をたたえる」

かい‐きょ【海居】

海べに近い地または、住居。万葉集の文反古「千里同風そこもと―の難儀、難波風しのぎかね」

かい‐きょ【開渠】

①上部をあけはなした水路。↔暗渠。

②鉄道または軌道の下を横断する道路や水路で、横断部分がおおわれていないもの。

かい‐ぎょ【海魚】

海にすむ魚。海産の魚。

がい‐きょ【街渠】

街路上の雨水・撒水などが路面を流れて入り込む側溝。

かい‐きょう【回教】クワイケウ

(回紇ウイグル民族を通じて中国に伝播、回回フイフイ教と呼ばれたのに基づく)(→)イスラム教に同じ。

⇒かいきょう‐きげん【回教紀元】

⇒かいきょう‐と【回教徒】

⇒かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】

⇒かいきょう‐れき【回教暦】

かい‐きょう【回疆】クワイキヤウ

(イスラム教徒の住む辺境の意)中国新疆ウイグル自治区の天山山脈以南の地を清代に呼んだ称。天山南路(東トルキスタン)に重なる。

かい‐きょう【改鋏】‥ケフ

駅で乗車券にはさみを入れ、鉄道と旅客との間における運送契約の履行に着手したことを証すること。

かい‐きょう【契経】‥キヤウ

〔仏〕(梵語sūtraの訳)

①仏教経典。またその総称。

②十二部経の一つ。経典中の散文を指す。

かい‐きょう【海況】‥キヤウ

主として水温・水質・海流などによって表される海洋の状態。→海象

かい‐きょう【海峡】‥ケフ

陸と陸との間にはさまって海の狭くなった部分。水道。瀬戸。「明石―」

かい‐きょう【開経】‥キヤウ

〔仏〕

①本経を説く前に序説として説かれた経典。無量義経が法華経の開経とされた類。↔結経。

②経文をひもとくこと。「―の偈げ」

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ

故郷をなつかしくおもうこと。「―の念にかられる」

⇒かいきょう‐びょう【懐郷病】

かい‐ぎょう【戒行】‥ギヤウ

〔仏〕戒の定めるところに従って実践修行すること。

かい‐ぎょう【改行】‥ギヤウ

文章の書き方や印刷物の組み方などで、行を変えること。

かい‐ぎょう【開業】‥ゲフ

①営業をあらたに始めること。みせびらき。

②営業をしていること。開店していること。

↔閉業。

⇒かいぎょう‐い【開業医】

がい‐きょう【外教】グワイケウ

外国から伝来した宗教。特にキリスト教の称。→げきょう(外教)

がい‐きょう【概況】‥キヤウ

大体の様子。あらまし。「天気―」

かいぎょう‐い【開業医】‥ゲフ‥

個人で医院・病院を経営して診療にあたっている医師。

⇒かい‐ぎょう【開業】

かいきょう‐きげん【回教紀元】クワイケウ‥

回教暦(イスラム暦)の紀元。西暦622年にあたる。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐じゅつ【開胸術】

胸郭を切り開いて行う外科手術。

かいきょう‐と【回教徒】クワイケウ‥

イスラム教徒。ムスリム。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょうと‐れんめい【回教徒連盟】クワイケウ‥

(→)ムスリム連盟に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ

ホームシックのこと。

⇒かい‐きょう【懐郷】

かいきょう‐れき【回教暦】クワイケウ‥

(→)イスラム暦に同じ。

⇒かい‐きょう【回教】

かい‐きょく【開局】

放送局・郵便局など、「局」と名のつく機関を開設すること。

かい‐きょく【槐棘】クワイ‥

(周代、朝廷に三槐を植えて三公の座位を示し、九棘を植えて九卿きゅうけいの座位を示したからいう)三公九卿の位。公卿。→槐位かいい

かい‐ぎょく【買玉】カヒ‥

①取引所で買約定かいやくじょうをした株式や商品。↔売玉。

②(→)買建玉かいだてぎょくに同じ。

がい‐きょく【外曲】グワイ‥

日本の尺八楽・胡弓楽の曲種。三味線や箏そうなど他楽器の既成曲に、尺八や胡弓が後から加わって合奏するもの。↔本曲

がい‐きょく【外局】グワイ‥

内閣が統轄する府・省の内部部局の外にあって府・省に直属し、特殊の事項を所管する機関。庁・委員会の名称をもつ。国税庁(財務省)の類。↔内局

かい‐きり【買切り】カヒ‥

①全部買い占めること。

②小売店が商品を返品しない約束で卸おろしをうけること。「―制」

かい‐きり‐だち【買切裁ち】カヒ‥

反物を買って来た日にすぐ裁つこと。死者の着物をそうするので、生者の着物には忌む。

かい‐き・る【買い切る】カヒ‥

〔他五〕

残らず買う。特に、観客席、乗物の座席などを全部買う。「全館―・る」

かい‐き・る【掻い切る】

〔他四〕

カキキルの音便。

かいぎ‐ろく【会議録】クワイ‥

会議の経過・内容を記した記録。議事録。

⇒かい‐ぎ【会議】

かいぎ‐ろん【懐疑論】クワイ‥

(scepticism)客観的真理の認識可能性を疑い、確実な知識を得ることはできないと考え、断定的判断を原理的に差し控える態度。↔独断論。→不可知論

⇒かい‐ぎ【懐疑】

かい‐きん【戒禁】

①戒め禁ずること。禁戒。

②〔仏〕一切の不善を禁制すること。戒法。戒律。かいごん。

かい‐きん【海禁】

(下海通蕃の禁の略)明・清代、民間の海外渡航・海外貿易などに制限を加えた政策。

かい‐きん【皆勤】

一定の期間内、休日以外に1日も欠かさず出席・出勤すること。「―賞」「―手当」

かい‐きん【開襟】

えりをひらくこと。転じて、心をうちあけること。

⇒かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

かい‐きん【解禁】

禁止命令を解くこと。「金―」「鮎―」

かい‐きん【塊金】クワイ‥

砂金と一緒に産する金の大塊。丸みを帯びた形をしている。ナゲット。

がい‐きん【外勤】グワイ‥

会社などで、外部での仕事に従事すること。また、その人。↔内勤

かい‐きんしゃ【海金砂】

〔植〕「蟹草かにくさ」参照。

かいきん‐シャツ【開襟シャツ】

えりを開き、ネクタイを結ばないで着用するようにしたシャツ。

⇒かい‐きん【開襟】

か‐いく【化育】クワ‥

天地自然が万物を生じ育てること。

かい‐く【戒懼】

いましめおそれること。

かい‐く【海区】

(漁業調整の目的で)海上に設定された区域。

かい‐ぐ【戒具】

拘禁者の逃亡・暴行・自殺などを防ぐために身体を拘束する器具。鎮静衣・防声具・手錠・捕縄の4種。

かい‐ぐ【皆具】

装束・武具・馬具などの、各部分の一揃い。一式。義経記4「五百疋の名馬に鞍―置きて」

がい‐く【外懼】グワイ‥

外患がいかん。外憂。

がい‐く【街区】

街路に囲まれた一区画。ブロック。

がい‐く【街衢】

まち。ちまた。

かい‐ぐい【買い食い】カヒグヒ

子供などが菓子などを自分で買って食べること。「学校帰りの―」

かい‐ぐう【会遇】クワイ‥

であうこと。でくわすこと。

かい‐ぐう【海隅】

都から遠くはなれた海辺。海陬かいすう。

かい‐くかん【開区間】

〔数〕両端を含まない区間。すなわち二つの実数aとb(a<b)に対しa<x<bであるすべての実数xの集合。ふつう(a,b)と書く。↔閉区間

かい‐くく・む【掻い包む】

〔他四〕

(カキククムの音便)ひきかぶる。ひきかずく。つつむ。能因本枕草子人の家の門の前を「髪はくびのもとに―・みて」

かい‐くぐ・る【掻い潜る】

〔自五〕

(カキクグルの音便)「くぐる」を強めていう語。「非常線を―・る」

かい‐ぐさ【飼い草】カヒ‥

家畜の飼料にする草。かいば。

かい‐ぐすり【買い薬】カヒ‥

売薬を買って用いること。また、そのくすり。

かい‐くち【飼口】カヒ‥

①牛馬などを飼うしもべ。

②鷹の捕らえた鳥の胸を小刀で裂き、肝を取り出して鷹の餌にする、その裂いた口の称。

かい‐くび【掻首】

カキクビの音便。

かい‐くら【貝鞍】カヒ‥

螺鈿らでんの鞍。保元物語「黄川原毛きかわらげなる馬に―置いて乗つたりけるが」

かいくらみ‐どき【掻暗み時】

(カキクラミドキの音便)たそがれ。日の暮れ方。古今著聞集17「―に小六条にて相撲とらんとて」

かい‐ぐり【掻い繰り】

(カキクリの音便)子供の遊戯で、左右の手を胸のあたりでぐるぐるまわす動作。「――とっとのめ」

かい‐ぐり【搗栗・勝栗】

カチグリの音便。今昔物語集28「―をほとと食ふ」

かい‐く・る【掻い繰る】

〔他四〕

(カキクルの音便)左右の手で繰る。たぐる。日葡辞書「タヅナヲカイクル」

かい‐くれ【掻い暮れ】

〔副〕

(カキクレの音便。下に打消の語を伴う)全く。まるで。浄瑠璃、一谷嫩軍記「―姿が見えぬとは、どうぢや」

かい‐くん【回訓】クワイ‥

在外全権が訓令を仰いだことに対する本国政府の回答。↔請訓

かい‐ぐん【海軍】

主として海防に当たるのを任務とする軍備・軍隊。日本では幕末に欧米にならって幕府や主な藩に設けたが、明治維新後新政府に統合、1872年(明治5)以後は独立した軍事部門となり、大日本帝国海軍として陸軍と併立して天皇(大元帥)の統率下に国防を分担。1945年(昭和20)11月廃止。

⇒かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

⇒かいぐん‐きょう【海軍卿】

⇒かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】

⇒かいぐん‐しょう【海軍省】

⇒かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】

⇒かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】

⇒かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

⇒かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】

⇒かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】

⇒かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】

⇒かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

⇒かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

かいぐん‐きねんび【海軍記念日】

1905年(明治38)の日本海海戦の勝利を記念した5月27日。第二次大戦後廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐きょう【海軍卿】‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前の海軍省の長官。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐こうしょう【海軍工廠】‥シヤウ

海軍の艦船・兵器・弾薬などを製造・修理した機関。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐しょう【海軍省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。海軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→海軍大臣。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐そうれんじょ【海軍操練所】‥サウ‥

元治元年(1864)江戸幕府が軍艦操縦教授のため神戸に設けた機関。総管は勝海舟。翌年3月廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいがっこう【海軍大学校】‥ガクカウ

海軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行なった学校。東京築地、のち目黒にあった。略称、海大。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐だいじん【海軍大臣】

旧海軍省の長官。海軍行政を管理し、海軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては閣議を経て天皇を輔弼ほひつしたが、軍機・軍令に関しては直接天皇に帷幄いあく上奏する権限が認められていた。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐でんしゅうしょ【海軍伝習所】‥シフ‥

1855年(安政2)江戸幕府が海軍教育のため長崎に設けた機関。旗本・御家人から選抜してオランダ人に学ばせた。59年閉鎖。その後、66年(慶応2)横浜に設け、フランス式教育を行なった。→軍艦操練所。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐ぶぎょう【海軍奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。洋式海軍の建設・統轄をつかさどった。1865年(慶応1)創設、68年廃止。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐へいがっこう【海軍兵学校】‥ガクカウ

海軍兵科将校となすべき生徒を教育し、また、海軍兵曹長に対し兵科士官の素養に必要な教育を施した学校。1876年(明治9)海軍兵学寮を改称。東京築地、のち広島県江田島に移る。略称、海兵。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐よびがくせい【海軍予備学生】

海軍飛行科予備学生または海軍兵科予備学生の略。1934年(昭和9)航空機搭乗将校養成のため発足。のち一般兵科にも拡大され、大学生などの志願者より採用、訓練ののち予備士官となった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かいぐん‐りくせんたい【海軍陸戦隊】

海軍が臨時に軍艦から陸上に派遣する部隊。戦時・事変に際して居留民の保護、陸軍の上陸掩護えんご、局地の暫時占領、海陸交通の保護などに任じた。ほかに常備の海軍特別陸戦隊があった。

⇒かい‐ぐん【海軍】

かい‐け【界繋】

〔仏〕三界に束縛されて自由にならないこと。また、三界に束縛する業ごうのこと。

かい‐げ【匙笥】カヒ‥

柄杓ひしゃくに似て少し浅いもの。

かい‐げ【掻笥】

風呂場で使う小桶。また、片手桶。

がい‐け【外家】グワイ‥

外戚がいせきの家。母方の親類。

がい‐け【咳気】

せきの出る病気。かぜ。また、肺病。〈日葡辞書〉

かい‐けい【会計】クワイ‥

(「会」は総勘定、「計」はかぞえる意)

①金銭・物品の出納の記録・計算・管理。また、その担当者。

②企業の財政状態と経営成績を取引記録に基づいて明らかにし、その結果を報告する一連の手続。また、その技術や制度。企業会計。

③官庁組織の単年度の収支を予算との対比で把握する予算決算。また、その技術・制度・単位。官庁会計。

④飲食店などで代金を勘定して支払うこと。「お―」

⇒かいけい‐がく【会計学】

⇒かいけい‐かんさ【会計監査】

⇒かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】

⇒かいけい‐きじゅん【会計基準】

⇒かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】

⇒かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】

⇒かいけい‐げんそく【会計原則】

⇒かいけい‐さんよ【会計参与】

⇒かいけい‐し【会計士】

⇒かいけいし‐ほ【会計士補】

⇒かいけい‐ねんど【会計年度】

⇒かいけい‐ほう【会計法】

かいけい【会稽】クワイ‥

①会稽山の略。

②「会稽の恥」の略。転じて、仇討・復讐をいう。平家物語4「今度にあらずは、何日か―をとげん」

⇒かいけい‐ざん【会稽山】

⇒かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】

かいけい【快慶】クワイ‥

鎌倉前期の仏師。康慶の弟子。法名は安阿弥陀仏。法橋のち法眼に叙せられる。繊細な感覚による写実的表現にすぐれ、運慶と技を競った。運慶と共作した東大寺南大門の仁王像をはじめ、同寺の地蔵菩薩像・僧形八幡像など、安阿弥様と呼ばれる多くの優作を残す。生没年未詳、1183〜1236年(寿永2〜嘉禎2)の生存が確認できる。

かい‐けい【塊茎】クワイ‥

地下茎が甚だしく肥大して塊状をなすもの。多くは澱粉などの貯蔵物質を貯える。ジャガイモやサトイモの地下茎はこれに当たる。

がい‐けい【外形】グワイ‥

外から見た形。おもてにあらわれた形。外容。「―を整える」

⇒がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】

がい‐けい【外径】グワイ‥

管や球などの外側の直径。↔内径

がい‐けい【概計】

あらましの計算。概算。

かいけい‐がく【会計学】クワイ‥

企業などの財政状態と経営成績とに関する記録・計算・報告を研究の対象とする学問。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ【会計監査】クワイ‥

会計記録・会計報告書・会計組織・会計行為の適正性や公正性などを、独立の第三者が一定の基準に基づいて検証し、その結果を報告する一連の行為。また、その役職。内部監査と外部監査とがある。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐かんさ‐にん【会計監査人】クワイ‥

株式会社において計算書類等の監査を職務とする機関。また、その人。公認会計士か監査法人であることが資格要件。株主総会での選任を原則とする。大会社では必置機関。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐きじゅん【会計基準】クワイ‥

(accounting standard)会計処理および財務報告の拠り所となる基準。会計原則等に基づいて、個別の会計問題について設定される。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐いん【会計検査院】クワイ‥ヰン

国の収入支出の決算を検査し、その他法律に定める会計の検査を行う機関。3名の会計検査官が構成する検査官会議と事務総局とで組織され、内閣に対し独立の地位を有する。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐けんさ‐かん【会計検査官】クワイ‥クワン

会計検査院の検査官会議を構成する職員。国会の同意を経て内閣が任命する認証官。3名。任期7年。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐げんそく【会計原則】クワイ‥

(accounting principle)会計の基礎概念や財務諸表の作成原理。会計基準設定の指針、財務諸表解釈の指針、監査人の意見表明の拠り所等となる。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ざん【会稽山】クワイ‥

中国浙江省紹興市の南東にある山。呉王夫差が越王勾践こうせんを降した地。夏の禹うが諸侯と会した所と伝える。

⇒かいけい【会稽】

かいけい‐さんよ【会計参与】クワイ‥

株式会社において取締役と共同して計算書類を作成する機関。また、その人。公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人であることを資格要件とし、株主総会で選任。その設置は任意に定款で定める。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐し【会計士】クワイ‥

(→)公認会計士のこと。

⇒かい‐けい【会計】

かい‐けいし【蓋擎子】

(「蓋」はふた、「擎子」は台)蓋をした青磁の茶碗をのせる台。宮中で、正月歯固めなど供膳の時に用いた。

蓋擎子

かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥

公認会計士の補助を行う者。一定期間の実務補習などを経て、所定の試験に合格すると、公認会計士になる資格を得る。2006年廃止。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥

収益・費用または収入・支出を区分整理し、その顛末を明らかにするために設けられた期間。また、その制度。日本の官公庁の制度では4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。企業では任意に設定される。事業年度。→営業年度。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ

[史記越王勾践世家](春秋時代、越王勾践が、会稽山で呉王夫差に降伏したが、多年辛苦の後に夫差を破ってその恥をすすいだ故事から)以前に受けたひどい恥辱。「―をすすぐ」→石痳せきりんの味をなめて会稽の恥をすすぐ

⇒かいけい【会稽】

がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥

事業所の資本金・従業員数など外面から明らかなものを課税標準とする課税。

⇒がい‐けい【外形】

かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ

国の収入・支出・契約等に関する手続を定めた法律。1947年制定。明治憲法下の会計法は国の予算および会計に関する基本法であったが、そのうち予算・決算の手続に関しては、現在財政法が規定している。

⇒かい‐けい【会計】

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥

鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。

かい‐けつ【怪傑】クワイ‥

ふしぎな力を持つ人物。

かい‐けつ【開結】

〔仏〕開結二経の略。開経と結経。法華経に対する無量義経と観普賢経の類。

かい‐けつ【解決】

問題やもつれた事件などを、うまく処理すること。また、事件が片づくこと。「問題を―する」「紛争が―する」

かい‐けつ【魁傑】クワイ‥

容貌・才幹のすぐれていること。また、すぐれた人物。

かい‐けつ【潰決】クワイ‥

水力などによって堤防などがきれること。決潰。

かい‐け・つ【掻い消つ】

〔他四〕

カキケツの音便。

かい‐げつ【海月】

①海上の空に澄んでいる月。

②海面に浮かんだ月影。

③クラゲの別称。日葡辞書「カイゲッ。ウミノツキ。即ち、クラゲ」

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の祖。懐月堂美人といわれる一人立ひとりだちの肉筆美人画に新機軸をひらく。江島事件に連座、大島に流された。門人に安知・度繁・度辰・度種・度秀らがいる。生没年未詳。

かいけつ‐びょう【壊血病】クワイ‥ビヤウ

ビタミンCの欠乏、すなわち新鮮な野菜や果物の摂取不足時に起こる病症。貧血、衰弱、歯肉・筋鞘・骨膜・皮膚などからの出血、脛骨痛を来す。乳児壊血病(骨形成不全・骨折・下肢痛が主徴)をメラー‐バーロー病ともいう。

がいけもん【改悔文】

蓮如の文。自力の安心を捨てて本願に帰し、感謝の念仏を唱え、宗風を厳守すべきことを述べたもの。領解文りょうげもん。安心文。

かい‐けん【会見】クワイ‥

一定の場所で対面すること。現在では、公式な場合に用いることが多い。「記者―」

かい‐けん【会憲】クワイ‥

(constitutio ラテン)カトリック修道会の精神・生活・組織などを定めた規則。

かいけん【戒賢】

(梵語Śīlabhadra)インド、マガダ国ナーランダー寺の僧。唐の玄奘の師。(529〜645)

かい‐けん【改憲】

憲法を改めること。→憲法改正

かい‐けん【海権】

海上の権力。制海権。

かい‐けん【開顕】

①ひらきあらわすこと。

②〔仏〕(→)開権かいごん顕実の略。

かい‐けん【懐剣】クワイ‥

①懐中に携える護身用の短刀。ふところがたな。

②(→)孕句はらみくの異称。

かい‐げん【戒厳】

①警戒を厳にすること。

②〔法〕戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。

⇒かいげん‐れい【戒厳令】

かい‐げん【改元】

元号を改めること。改号。「平成と―する」

かい‐げん【開元】

基を開くこと。

⇒かいげん‐つうほう【開元通宝】

かいげん【開元】

中国、唐の玄宗朝の年号。玄宗の治世の前半に当たり、世に「開元の治」と称した。(713〜741)

⇒かいげん‐じ【開元寺】

⇒かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】

かい‐げん【開眼】

①新たにできた仏像・仏画像などに眼を描き入れ、仏の魂を迎え入れること。また、その法会。開眼光。開明。入眼じゅがん。「大仏―」

②慧眼けいがんを開くこと。仏教の真理を悟ること。また、一般に芸道などでさとりを開くこと。

③世阿弥の用語。演者の演技によって見物人を感激させることのできる一曲のやま。三道「一番の眼を開く妙所なれば―と名付く」↔開聞かいもん。

⇒かいげん‐くよう【開眼供養】

かい‐げん【開関】

古代、大礼・変乱などが済んだ後、固めていた逢坂(初めは愛発あらち)・鈴鹿・不破の三関を開いて警備を解いたこと。↔固関こげん

かい‐げん【解元】

中国の科挙の郷試きょうしに首席で及第した者。解頭。→三元

がい‐けん【外見】グワイ‥

①外部から見たところ。うわべの様子。外観。「―に惑わされるな」

②他人に見せること。日葡辞書「コノキャウ(経)ヲグヮイケンアルナ」

がい‐けん【概見】

ざっと目をとおすこと。大体の観察。

がい‐げん【概言】

大要を述べること。また、その言葉。

かいげん‐くよう【開眼供養】‥ヤウ

仏教で、新しい仏像や仏画に眼を描きこんで魂を入れる儀式。

⇒かい‐げん【開眼】

がい‐げんご【外言語】グワイ‥

(external speech)外に向けて声として出された、他人との交信の道具として用いられる言語。外言。↔内言語

かいげん‐じ【開元寺】

738年(開元26)唐の玄宗が各郡(州府)に設置した寺。在来の寺を転じたものも多く、国家祝寿の法会を行なった。福建省泉州市温陵の開元寺は60メートル余の東西両塔で有名。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】‥シヤクケウ‥

仏書。唐僧、智昇(658〜740)の著。20巻。開元録・智昇録ともいう。730年(開元18)成る。一切経目録の代表的なもの。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐つうほう【開元通宝】

中国で、621年(唐、高祖の武徳4)以降鋳造した銅銭。唐代、一般に開通元宝と呼んだという。

⇒かい‐げん【開元】

かいげん‐れい【戒厳令】

戒厳を宣告する命令。

→文献資料[戒厳令]

⇒かい‐げん【戒厳】

かいこ【蚕】カヒ‥

(「飼い蚕こ」の意)チョウ目(鱗翅りんし類)カイコガの幼虫。孵化した時は黒く見える(毛蚕けご・蟻蚕)が、第1回の脱皮後灰色となる。多くは暗色の斑紋を具え、13個の環節がある。通常4回の眠みんを経て、脱皮して成長し、絹糸を吐いて繭をつくり、中で脱皮して蛹さなぎとなる。羽化したカイコガは、繭を破って外に出て交尾・産卵し、のち死ぬ。繭から絹糸を取る。家蚕かさん。御蚕おこ。おしら。〈[季]春〉。堤中納言物語「きぬとて人々の著るも―のまだ羽つかぬにし出だし」

かいこ

撮影:海野和男

かいけいし‐ほ【会計士補】クワイ‥

公認会計士の補助を行う者。一定期間の実務補習などを経て、所定の試験に合格すると、公認会計士になる資格を得る。2006年廃止。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐ねんど【会計年度】クワイ‥

収益・費用または収入・支出を区分整理し、その顛末を明らかにするために設けられた期間。また、その制度。日本の官公庁の制度では4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。企業では任意に設定される。事業年度。→営業年度。

⇒かい‐けい【会計】

かいけい‐の‐はじ【会稽の恥】クワイ‥ハヂ

[史記越王勾践世家](春秋時代、越王勾践が、会稽山で呉王夫差に降伏したが、多年辛苦の後に夫差を破ってその恥をすすいだ故事から)以前に受けたひどい恥辱。「―をすすぐ」→石痳せきりんの味をなめて会稽の恥をすすぐ

⇒かいけい【会稽】

がいけい‐ひょうじゅん‐かぜい【外形標準課税】グワイ‥ヘウ‥クワ‥

事業所の資本金・従業員数など外面から明らかなものを課税標準とする課税。

⇒がい‐けい【外形】

かいけい‐ほう【会計法】クワイ‥ハフ

国の収入・支出・契約等に関する手続を定めた法律。1947年制定。明治憲法下の会計法は国の予算および会計に関する基本法であったが、そのうち予算・決算の手続に関しては、現在財政法が規定している。

⇒かい‐けい【会計】

かいけ‐おんせん【皆生温泉】‥ヲン‥

鳥取県西部、米子市北部美保湾に面する温泉地。1900年(明治33)発見。泉質は塩化物泉。

かい‐けつ【怪傑】クワイ‥

ふしぎな力を持つ人物。

かい‐けつ【開結】

〔仏〕開結二経の略。開経と結経。法華経に対する無量義経と観普賢経の類。

かい‐けつ【解決】

問題やもつれた事件などを、うまく処理すること。また、事件が片づくこと。「問題を―する」「紛争が―する」

かい‐けつ【魁傑】クワイ‥

容貌・才幹のすぐれていること。また、すぐれた人物。

かい‐けつ【潰決】クワイ‥

水力などによって堤防などがきれること。決潰。

かい‐け・つ【掻い消つ】

〔他四〕

カキケツの音便。

かい‐げつ【海月】

①海上の空に澄んでいる月。

②海面に浮かんだ月影。

③クラゲの別称。日葡辞書「カイゲッ。ウミノツキ。即ち、クラゲ」

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の祖。懐月堂美人といわれる一人立ひとりだちの肉筆美人画に新機軸をひらく。江島事件に連座、大島に流された。門人に安知・度繁・度辰・度種・度秀らがいる。生没年未詳。

かいけつ‐びょう【壊血病】クワイ‥ビヤウ

ビタミンCの欠乏、すなわち新鮮な野菜や果物の摂取不足時に起こる病症。貧血、衰弱、歯肉・筋鞘・骨膜・皮膚などからの出血、脛骨痛を来す。乳児壊血病(骨形成不全・骨折・下肢痛が主徴)をメラー‐バーロー病ともいう。

がいけもん【改悔文】

蓮如の文。自力の安心を捨てて本願に帰し、感謝の念仏を唱え、宗風を厳守すべきことを述べたもの。領解文りょうげもん。安心文。

かい‐けん【会見】クワイ‥

一定の場所で対面すること。現在では、公式な場合に用いることが多い。「記者―」

かい‐けん【会憲】クワイ‥

(constitutio ラテン)カトリック修道会の精神・生活・組織などを定めた規則。

かいけん【戒賢】

(梵語Śīlabhadra)インド、マガダ国ナーランダー寺の僧。唐の玄奘の師。(529〜645)

かい‐けん【改憲】

憲法を改めること。→憲法改正

かい‐けん【海権】

海上の権力。制海権。

かい‐けん【開顕】

①ひらきあらわすこと。

②〔仏〕(→)開権かいごん顕実の略。

かい‐けん【懐剣】クワイ‥

①懐中に携える護身用の短刀。ふところがたな。

②(→)孕句はらみくの異称。

かい‐げん【戒厳】

①警戒を厳にすること。

②〔法〕戦時・事変に際し、立法・行政・司法の事務の全部または一部を軍の機関に委ねること。通常、人権の広範な制限がなされる。日本にも明治憲法下でこの制度があった。

⇒かいげん‐れい【戒厳令】

かい‐げん【改元】

元号を改めること。改号。「平成と―する」

かい‐げん【開元】

基を開くこと。

⇒かいげん‐つうほう【開元通宝】

かいげん【開元】

中国、唐の玄宗朝の年号。玄宗の治世の前半に当たり、世に「開元の治」と称した。(713〜741)

⇒かいげん‐じ【開元寺】

⇒かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】

かい‐げん【開眼】

①新たにできた仏像・仏画像などに眼を描き入れ、仏の魂を迎え入れること。また、その法会。開眼光。開明。入眼じゅがん。「大仏―」

②慧眼けいがんを開くこと。仏教の真理を悟ること。また、一般に芸道などでさとりを開くこと。

③世阿弥の用語。演者の演技によって見物人を感激させることのできる一曲のやま。三道「一番の眼を開く妙所なれば―と名付く」↔開聞かいもん。

⇒かいげん‐くよう【開眼供養】

かい‐げん【開関】

古代、大礼・変乱などが済んだ後、固めていた逢坂(初めは愛発あらち)・鈴鹿・不破の三関を開いて警備を解いたこと。↔固関こげん

かい‐げん【解元】

中国の科挙の郷試きょうしに首席で及第した者。解頭。→三元

がい‐けん【外見】グワイ‥

①外部から見たところ。うわべの様子。外観。「―に惑わされるな」

②他人に見せること。日葡辞書「コノキャウ(経)ヲグヮイケンアルナ」

がい‐けん【概見】

ざっと目をとおすこと。大体の観察。

がい‐げん【概言】

大要を述べること。また、その言葉。

かいげん‐くよう【開眼供養】‥ヤウ

仏教で、新しい仏像や仏画に眼を描きこんで魂を入れる儀式。

⇒かい‐げん【開眼】

がい‐げんご【外言語】グワイ‥

(external speech)外に向けて声として出された、他人との交信の道具として用いられる言語。外言。↔内言語

かいげん‐じ【開元寺】

738年(開元26)唐の玄宗が各郡(州府)に設置した寺。在来の寺を転じたものも多く、国家祝寿の法会を行なった。福建省泉州市温陵の開元寺は60メートル余の東西両塔で有名。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐しゃっきょうろく【開元釈教録】‥シヤクケウ‥

仏書。唐僧、智昇(658〜740)の著。20巻。開元録・智昇録ともいう。730年(開元18)成る。一切経目録の代表的なもの。

⇒かいげん【開元】

かいげん‐つうほう【開元通宝】

中国で、621年(唐、高祖の武徳4)以降鋳造した銅銭。唐代、一般に開通元宝と呼んだという。

⇒かい‐げん【開元】

かいげん‐れい【戒厳令】

戒厳を宣告する命令。

→文献資料[戒厳令]

⇒かい‐げん【戒厳】

かいこ【蚕】カヒ‥

(「飼い蚕こ」の意)チョウ目(鱗翅りんし類)カイコガの幼虫。孵化した時は黒く見える(毛蚕けご・蟻蚕)が、第1回の脱皮後灰色となる。多くは暗色の斑紋を具え、13個の環節がある。通常4回の眠みんを経て、脱皮して成長し、絹糸を吐いて繭をつくり、中で脱皮して蛹さなぎとなる。羽化したカイコガは、繭を破って外に出て交尾・産卵し、のち死ぬ。繭から絹糸を取る。家蚕かさん。御蚕おこ。おしら。〈[季]春〉。堤中納言物語「きぬとて人々の著るも―のまだ羽つかぬにし出だし」

かいこ

撮影:海野和男

⇒かいこ‐が【蚕蛾】

⇒かいこ‐だな【蚕棚】

⇒かいこ‐の‐うじばえ【蚕の蛆蠅】

⇒かいこ‐び‐まち【蚕日待】

かい‐こ【回顧】クワイ‥

昔の事を思うこと。過去を顧みること。「幼い頃を―する」

⇒かいこ‐ろく【回顧録】

かい‐こ【開口】

能の最初に謡う文句。風姿花伝「―よりその謂れとやがて人の知る如く」→かいこう(開口)。

⇒かいこ‐にん【開口人】

かい‐こ【解雇】

使用者が雇用契約を一方的に解除すること。使用人をくびにすること。「―通告」

⇒かいこ‐けん【解雇権】

かい‐こ【懐古】クワイ‥

昔の事をなつかしく思うこと。「―趣味」

かい‐ご【卵】カヒ‥

(殻子かいごの意)鶏や小鳥のたまご。万葉集9「鶯の―のなかにほととぎすひとり生れて」

かい‐ご【介護】

高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること。

⇒かいご‐きゅうぎょう【介護休業】

⇒かいごしえん‐せんもんいん【介護支援専門員】

⇒かいご‐ふくし‐し【介護福祉士】

⇒かいご‐ほけん【介護保険】

⇒かいご‐ほけん‐ほう【介護保険法】

⇒かいご‐よぼう【介護予防】

かい‐ご【回護】クワイ‥

かばいまもること。庇護。

かい‐ご【戒護】

①いましめまもること。

②刑務所内の保安を維持すること。

かい‐ご【改悟】

自分の過去のあやまちを悟り改めること。改悛かいしゅん。「前非を―する」「―の情」

かい‐ご【悔悟】クワイ‥

前非を悔いさとること。徳冨蘆花、不如帰「吾れと吾が良心の前に―の膝を折る時なり」。「―の涙」

かい‐ご【開悟】

①知見を開いて真理をさとること。迷いを開き、悟ること。

②賢いこと。

かい‐ご【解悟】

さとること。気がつくこと。

かい‐ご【解語】

言葉の意味を解すること。

⇒かいご‐の‐はな【解語の花】

かい‐ご【魁梧】クワイ‥

体が大きくて立派なこと。魁偉。

がい‐こ【外姑】グワイ‥

妻の母。

がい‐ご【外語】グワイ‥

①外国のことば。外国語。↔内語。

②外国語大学・外国語専門学校の略。「東京―」

⇒がいご‐だい【外語大】

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ

⇒こうこう(甲香)

かい‐こう【回航・廻航】クワイカウ

①船をある港へ航行させること。

②諸方をまわる航海。方々をめぐって元の所へ帰る航海。

かい‐こう【戒功】

仏教の戒律を守ることによって生ずる功徳。平家物語1「われ十善の―によつて万乗の宝位をたもつ」

かい‐こう【戒香】‥カウ

戒を固く守る人の徳が四方に聞こえることを、香の遠く匂うのにたとえた語。栄華物語玉台「忍辱の衣を身にきつれば―匂ひにしみかをりて」

かい‐こう【改稿】‥カウ

原稿を書きなおすこと。また、その原稿。

かい‐こう【怪光】クワイクワウ

あやしげな光。

かい‐こう【恢弘】クワイ‥

ひろいこと。事業などを大きくしておしひろめること。

かい‐こう【恢宏】クワイクワウ

事業などをおしひろめること。「天業―」

かいこう【海口】

(Haikou)中国南部、海南島北東部の港湾・商業都市。海南省の省都。人口83万(2000)。

かい‐こう【海航】‥カウ

大洋を航行すること。航海。

かい‐こう【海寇】

海上から侵入する賊。

かい‐こう【海港】‥カウ

①海に面している港。↔河港。

②航海船が常に出入して外国貿易に使用される港。

かい‐こう【海溝】

(trench)水深6000メートルを超える大洋底の細長い凹所。その側面は急傾斜する。最深部が1万メートル以上に達するものもあり、日本海溝・フィリピン海溝など主な海溝は北太平洋西側に多い。プレートの沈み込む場所。→海淵

かい‐こう【偕行】‥カウ

①[詩経秦風、無衣]人といっしょに行くこと。

②[荘子則陽]いっしょに行うこと。

③[易経益]他の物事につれて行われること。

⇒かいこう‐しゃ【偕行社】

かい‐こう【開口】

①口を開くこと。話し始めること。

②外に向かって穴が開くこと。また、その穴。「傷の―部」

③儀式的な能楽で、脇能わきのうの最初に、ワキの役が祝賀の文句を謡うこと。文章はその都度作る。→かいこ(開口)。

④延年えんねんなどの芸能で、地口風に物尽しを唱えたりする話芸的演目。

⇒かいこう‐いちばん【開口一番】

⇒かいこう‐おん【開口音】

⇒かいこう‐き【開口器】

⇒かいこう‐すう【開口数】

かい‐こう【開坑】‥カウ

鉱山で坑道を掘って鉱床に達する作業。立坑・斜坑・横坑の3方式がある。

かい‐こう【開校】‥カウ

初めて学校を開くこと。「―記念日」

かいこう【開高】‥カウ

姓氏の一つ。

⇒かいこう‐たけし【開高健】

かい‐こう【開港】‥カウ

①港を開放して通商を許すこと。→開国。

②外国貿易のために開放された港。

③港・空港を開設して営業を始めること。

⇒かいこう‐じょう【開港場】

⇒かいこう‐ろん【開港論】

かい‐こう【開講】‥カウ

講義を始めること。「―の辞」

かい‐こう【開闔】‥カフ

①開くことと閉じること。善を開き悪を閉じ理非をわかつこと。

②平安時代以降、和歌所・御書所・記録所にいた次官で、書物の出納、記録・文案の事をつかさどった者。武家では鎌倉・室町時代に引付ひきつけ・侍所さむらいどころなどに置かれた。

かい‐こう【塊鉱】クワイクワウ

鉱石を大きさで区分する語。径が25ミリメートル以上のものをいう。それ以下は粉鉱。

かい‐こう【邂逅】

思いがけなく出あうこと。めぐりあうこと。「30年ぶりの―」

かい‐こう【蟹甲】‥カフ

蟹かにのこうら。蟹殻。

かい‐こう【蟹行】‥カウ

蟹かにのように横に歩くこと。

⇒かいこう‐もんじ【蟹行文字】

かいこう【歌意考】‥カウ

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1764年(明和1)成る。草稿本は1760年(宝暦10)頃成るか。歌は正しい上代の風に帰るべきであるとし、万葉集への復帰を唱えたもので、近世歌論史上重要な意義を持つ。歌意うたのこころ。

かい‐ごう【会合】クワイガフ

①寄りあうこと。あつまり。寄りあい。「―をもつ」

②〔化〕(association)同一物質の分子が、2ないし数個集まって一つの分子のように行動する現象。

③〔天〕(→)合ごう3に同じ。

⇒かいごう‐しゅうき【会合周期】

⇒かいごう‐はん【会合犯】

かい‐ごう【回合】クワイガフ

めぐりあうこと。

かい‐ごう【改号】‥ガウ

①称号を改めること。

②(→)改元に同じ。

かい‐ごう【開合】‥ガフ

〔言〕

①中国音韻学で、開口と合口。介母音が円唇性を持つ場合を合口といい、そうでない場合を開口という。

②オ列長音の開音と合音。

③転じて、広く発音・発声の意。日葡辞書「クチノカイガウガヨイ」

がい‐こう【外交】グワイカウ

①外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。「―政策」

②外部・他人との交際・交渉。特に、銀行・商社などで勧誘・交渉・注文取りなどの仕事。「―販売」

③外交員の略。

⇒がいこう‐いん【外交員】

⇒がいこう‐か【外交家】

⇒がいこう‐かん【外交官】

⇒がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】

⇒がいこう‐きかん【外交機関】

⇒がいこう‐しせつ【外交使節】

⇒がいこう‐じれい【外交辞令】

⇒がいこう‐たいけん【外交大権】

⇒がいこう‐だん【外交団】

⇒がいこう‐とっけん【外交特権】

⇒がいこう‐ぶんしょ【外交文書】

がい‐こう【外光】グワイクワウ

戸外の光。外光線。

⇒がいこう‐は【外光派】

がい‐こう【外向】グワイカウ

心の働きが外部の物事に向かうこと。「―的性格」↔内向。

⇒がいこう‐せい【外向性】

がい‐こう【外寇】グワイ‥

外国から攻め入ってくること。また、その軍勢。

がい‐こう【外港】グワイカウ

①港が陸地深く掘りこまれ、または数個の防波堤によって区分される場合、その外側の区域。↔内港。

②船舶が寄泊できない海岸都市のために、その門戸の役目をする近接港。

③背後にある大都市のために物資の積み卸しを担当する港。

がい‐こう【外項】グワイカウ

〔数〕一つの比例式の両端にある二つの量。すなわちa:b=c:dの場合の

⇒かいこ‐が【蚕蛾】

⇒かいこ‐だな【蚕棚】

⇒かいこ‐の‐うじばえ【蚕の蛆蠅】

⇒かいこ‐び‐まち【蚕日待】

かい‐こ【回顧】クワイ‥

昔の事を思うこと。過去を顧みること。「幼い頃を―する」

⇒かいこ‐ろく【回顧録】

かい‐こ【開口】

能の最初に謡う文句。風姿花伝「―よりその謂れとやがて人の知る如く」→かいこう(開口)。

⇒かいこ‐にん【開口人】

かい‐こ【解雇】

使用者が雇用契約を一方的に解除すること。使用人をくびにすること。「―通告」

⇒かいこ‐けん【解雇権】

かい‐こ【懐古】クワイ‥

昔の事をなつかしく思うこと。「―趣味」

かい‐ご【卵】カヒ‥

(殻子かいごの意)鶏や小鳥のたまご。万葉集9「鶯の―のなかにほととぎすひとり生れて」

かい‐ご【介護】

高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること。

⇒かいご‐きゅうぎょう【介護休業】

⇒かいごしえん‐せんもんいん【介護支援専門員】

⇒かいご‐ふくし‐し【介護福祉士】

⇒かいご‐ほけん【介護保険】

⇒かいご‐ほけん‐ほう【介護保険法】

⇒かいご‐よぼう【介護予防】

かい‐ご【回護】クワイ‥

かばいまもること。庇護。

かい‐ご【戒護】

①いましめまもること。

②刑務所内の保安を維持すること。

かい‐ご【改悟】

自分の過去のあやまちを悟り改めること。改悛かいしゅん。「前非を―する」「―の情」

かい‐ご【悔悟】クワイ‥

前非を悔いさとること。徳冨蘆花、不如帰「吾れと吾が良心の前に―の膝を折る時なり」。「―の涙」

かい‐ご【開悟】

①知見を開いて真理をさとること。迷いを開き、悟ること。

②賢いこと。

かい‐ご【解悟】

さとること。気がつくこと。

かい‐ご【解語】

言葉の意味を解すること。

⇒かいご‐の‐はな【解語の花】

かい‐ご【魁梧】クワイ‥

体が大きくて立派なこと。魁偉。

がい‐こ【外姑】グワイ‥

妻の母。

がい‐ご【外語】グワイ‥

①外国のことば。外国語。↔内語。

②外国語大学・外国語専門学校の略。「東京―」

⇒がいご‐だい【外語大】

かい‐こう【貝香・甲香】カヒカウ

⇒こうこう(甲香)

かい‐こう【回航・廻航】クワイカウ

①船をある港へ航行させること。

②諸方をまわる航海。方々をめぐって元の所へ帰る航海。

かい‐こう【戒功】

仏教の戒律を守ることによって生ずる功徳。平家物語1「われ十善の―によつて万乗の宝位をたもつ」

かい‐こう【戒香】‥カウ

戒を固く守る人の徳が四方に聞こえることを、香の遠く匂うのにたとえた語。栄華物語玉台「忍辱の衣を身にきつれば―匂ひにしみかをりて」

かい‐こう【改稿】‥カウ

原稿を書きなおすこと。また、その原稿。

かい‐こう【怪光】クワイクワウ

あやしげな光。

かい‐こう【恢弘】クワイ‥

ひろいこと。事業などを大きくしておしひろめること。

かい‐こう【恢宏】クワイクワウ

事業などをおしひろめること。「天業―」

かいこう【海口】

(Haikou)中国南部、海南島北東部の港湾・商業都市。海南省の省都。人口83万(2000)。

かい‐こう【海航】‥カウ

大洋を航行すること。航海。

かい‐こう【海寇】

海上から侵入する賊。

かい‐こう【海港】‥カウ

①海に面している港。↔河港。

②航海船が常に出入して外国貿易に使用される港。

かい‐こう【海溝】

(trench)水深6000メートルを超える大洋底の細長い凹所。その側面は急傾斜する。最深部が1万メートル以上に達するものもあり、日本海溝・フィリピン海溝など主な海溝は北太平洋西側に多い。プレートの沈み込む場所。→海淵

かい‐こう【偕行】‥カウ

①[詩経秦風、無衣]人といっしょに行くこと。

②[荘子則陽]いっしょに行うこと。

③[易経益]他の物事につれて行われること。

⇒かいこう‐しゃ【偕行社】

かい‐こう【開口】

①口を開くこと。話し始めること。

②外に向かって穴が開くこと。また、その穴。「傷の―部」

③儀式的な能楽で、脇能わきのうの最初に、ワキの役が祝賀の文句を謡うこと。文章はその都度作る。→かいこ(開口)。

④延年えんねんなどの芸能で、地口風に物尽しを唱えたりする話芸的演目。

⇒かいこう‐いちばん【開口一番】

⇒かいこう‐おん【開口音】

⇒かいこう‐き【開口器】

⇒かいこう‐すう【開口数】

かい‐こう【開坑】‥カウ

鉱山で坑道を掘って鉱床に達する作業。立坑・斜坑・横坑の3方式がある。

かい‐こう【開校】‥カウ

初めて学校を開くこと。「―記念日」

かいこう【開高】‥カウ

姓氏の一つ。

⇒かいこう‐たけし【開高健】

かい‐こう【開港】‥カウ

①港を開放して通商を許すこと。→開国。

②外国貿易のために開放された港。

③港・空港を開設して営業を始めること。

⇒かいこう‐じょう【開港場】

⇒かいこう‐ろん【開港論】

かい‐こう【開講】‥カウ

講義を始めること。「―の辞」

かい‐こう【開闔】‥カフ

①開くことと閉じること。善を開き悪を閉じ理非をわかつこと。

②平安時代以降、和歌所・御書所・記録所にいた次官で、書物の出納、記録・文案の事をつかさどった者。武家では鎌倉・室町時代に引付ひきつけ・侍所さむらいどころなどに置かれた。

かい‐こう【塊鉱】クワイクワウ

鉱石を大きさで区分する語。径が25ミリメートル以上のものをいう。それ以下は粉鉱。

かい‐こう【邂逅】

思いがけなく出あうこと。めぐりあうこと。「30年ぶりの―」

かい‐こう【蟹甲】‥カフ

蟹かにのこうら。蟹殻。

かい‐こう【蟹行】‥カウ

蟹かにのように横に歩くこと。

⇒かいこう‐もんじ【蟹行文字】

かいこう【歌意考】‥カウ

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1764年(明和1)成る。草稿本は1760年(宝暦10)頃成るか。歌は正しい上代の風に帰るべきであるとし、万葉集への復帰を唱えたもので、近世歌論史上重要な意義を持つ。歌意うたのこころ。

かい‐ごう【会合】クワイガフ

①寄りあうこと。あつまり。寄りあい。「―をもつ」

②〔化〕(association)同一物質の分子が、2ないし数個集まって一つの分子のように行動する現象。

③〔天〕(→)合ごう3に同じ。

⇒かいごう‐しゅうき【会合周期】

⇒かいごう‐はん【会合犯】

かい‐ごう【回合】クワイガフ

めぐりあうこと。

かい‐ごう【改号】‥ガウ

①称号を改めること。

②(→)改元に同じ。

かい‐ごう【開合】‥ガフ

〔言〕

①中国音韻学で、開口と合口。介母音が円唇性を持つ場合を合口といい、そうでない場合を開口という。

②オ列長音の開音と合音。

③転じて、広く発音・発声の意。日葡辞書「クチノカイガウガヨイ」

がい‐こう【外交】グワイカウ

①外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。「―政策」

②外部・他人との交際・交渉。特に、銀行・商社などで勧誘・交渉・注文取りなどの仕事。「―販売」

③外交員の略。

⇒がいこう‐いん【外交員】

⇒がいこう‐か【外交家】

⇒がいこう‐かん【外交官】

⇒がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】

⇒がいこう‐きかん【外交機関】

⇒がいこう‐しせつ【外交使節】

⇒がいこう‐じれい【外交辞令】

⇒がいこう‐たいけん【外交大権】

⇒がいこう‐だん【外交団】

⇒がいこう‐とっけん【外交特権】

⇒がいこう‐ぶんしょ【外交文書】

がい‐こう【外光】グワイクワウ

戸外の光。外光線。

⇒がいこう‐は【外光派】

がい‐こう【外向】グワイカウ

心の働きが外部の物事に向かうこと。「―的性格」↔内向。

⇒がいこう‐せい【外向性】

がい‐こう【外寇】グワイ‥

外国から攻め入ってくること。また、その軍勢。

がい‐こう【外港】グワイカウ

①港が陸地深く掘りこまれ、または数個の防波堤によって区分される場合、その外側の区域。↔内港。

②船舶が寄泊できない海岸都市のために、その門戸の役目をする近接港。

③背後にある大都市のために物資の積み卸しを担当する港。

がい‐こう【外項】グワイカウ

〔数〕一つの比例式の両端にある二つの量。すなわちa:b=c:dの場合の広辞苑 ページ 3210 での【○会議は踊る】単語。