複数辞典一括検索+![]()

![]()

○義旗を翻すぎきをひるがえす🔗⭐🔉

○義旗を翻すぎきをひるがえす

正義のために旗あげする。正義の戦いを起こす。

⇒ぎ‐き【義旗】

き‐きん【飢饉・饑饉】

農作物がみのらず、食物が欠乏して、飢え苦しむこと。食物以外でも必要な物資がいちじるしく不足する場合にいう。「―に見舞われる」「水―」

き‐きん【基金】

一定の目的のために積み立て、または準備しておく資金。また、その運用機関にもいう。「国際通貨―」

き‐きん【寄金】

金銭を寄付すること。また、寄付金。

ぎ‐きん【偽金】

①硫化錫(Ⅳ)(SnS2)から成る黄金色の塗料。水に不溶で弱酸にも侵されないため、金箔代用として額縁の塗粧などに使用。

②アルミ青銅のこと。

ぎ‐きん【義金】

(→)義捐金ぎえんきんに同じ。

き‐ぎんこう【輝銀鉱】‥クワウ

硫化銀から成る鉱物。強い光沢ある黒灰色の等軸晶系結晶。毛髪状・樹枝状で柔軟。銀の鉱石。常温では針銀鉱(単斜晶系)に変化。

き‐きんぞく【貴金属】

産出量が少なく貴重な金属。空気中で酸化されず、かつ化学変化を受けることが少ない。金・銀・白金・イリジウムなどの類。↔卑金属

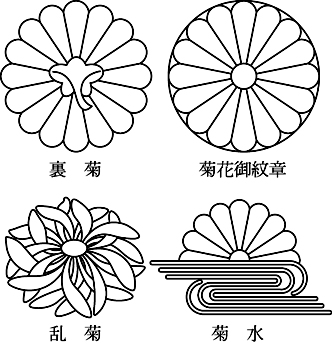

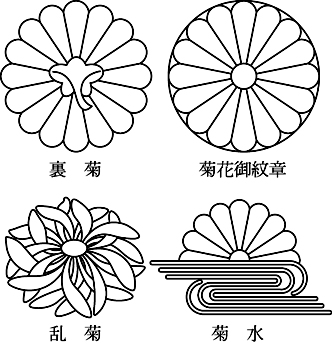

きく【菊】

①キク科キク属の多年草。自生種のハマギク・ノジギクなどの総称。また、特に観賞用につくられた園芸品種の総称。原産は中国大陸、日本には奈良時代以後に渡来、江戸時代に改良が進む。梅・竹・蘭とともに四君子の一つ。品種が非常に多く、花色は白・黄・桃・紅など。園芸上は大菊・中菊・小菊に、花の形状により管物・厚物・平物などに分け、嵯峨菊・伊勢菊・肥後菊・美濃菊・江戸菊・奥州菊などの系統がある。また花を食用とする品種もある。観賞用に世界各国で栽培。〈[季]秋〉

②襲かさねの色目。表は白、裏は紫・白または蘇芳すおう。

③紋所・文様の名。キクの花や葉を描いたもの。皇室の紋章(16の重弁)、宮家共通の「裏菊」、ほかに「菊水」「乱菊」など。

菊

き‐く【危懼】

(→)危惧きぐに同じ。

き‐く【奇句】

人の言い及ばない句。めずらしい句。

き‐く【起句】

①漢詩の初めの句。特に絶句の第一句。→起承転結。

②文の冒頭の文句。

き‐く【崎嶇】

山路のけわしいこと。転じて、世わたりの困難なことのたとえ。

き‐く【規矩】

①(「規」はコンパス、「矩」は物さしの意)手本。規則。「―準縄じゅんじょう」

②(→)規矩術に同じ。

き‐く【喜懼】

よろこびとおそれ。一方では喜びながら、他方では懼おそれること。

き・く【利く・効く】

〔自五〕

(「聞く」と同源)

①有効にはたらく。活動する。栄華物語根合「あはれ、―・き給へる口かなと、上達部殿上人ほめ申し給ふ」。「気が―・く」

②ききめがある。効能が現れる。「薬が―・く」

③可能である。できる。「洗濯が―・く」「見晴らしが―・く」

④(他動詞として、「口を利く」の形で)物を言う。特に他人の世話などの場合に使う。

◇ふつう1・3は「利く」、2は「効く」と書く。

き・く【聞く・聴く】

〔他五〕

➊言語・声・音などに対し、聴覚器官が反応を示し活動する。

①聴覚器に音の感覚を生ずる。声・音が耳にはいる。万葉集5「うぐひすの声おと―・くなへに梅の花吾家わぎえの園に咲きて散る見ゆ」。「鐘の音を―・く」

②人の言葉をうけいれて意義を認識する。聞き知る。万葉集20「君が上はさやかに―・きつ思ひしごとく」。源氏物語帚木「寝たりけるこゑのしどけなき、いとよく似通ひたればいもうとと―・き給ひつ」。「講義を―・く」

③他人から伝え聞く。古事記下「そらみつ日本の国に雁子産むと未だ―・かず」。「彼は結婚したと―・いたが」「―・くところによると」

④聞き入れる。従う。許す。万葉集3「もののふの臣の壮士おとこは大王おおきみの任まけのまにまに―・くといふものそ」。「無理を―・いてもらう」

⑤よく聞いて処理する。読史余論「天下の事は後白河―・き給ひ信西いよいよ任用せらる」。「訴えを―・く」

⑥注意して耳にとめる。傾聴する。拾遺和歌集雑「松原越しに鳴くたづのあな長々し―・く人なしに」。「注意を―・く」

⑦(「訊く」とも書く)尋ねる。問う。源氏物語夕顔「忍び給へば若君の上をだにえ―・かず」。「道を―・く」「都合を―・く」「己の胸に―・け」

➋(「利く」とも書く)物事をためし調べる。

①かぎ試みる。かぐ。浄瑠璃、浦島年代記「酒の香―・けば前後を忘るる」。「香こうを―・く」

②味わい試みる。狂言、伯母が酒「好い酒か悪しい酒か私が―・いて見ずばなりますまい程に、一つ―・かせて下されい」

③あてて試みる。なぞらえる。準じる。「広さを柱に―・いて戸を作る」

◇広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う。

⇒聞いて呆れる

⇒聞いて極楽、見て地獄

⇒聞いて千金、見て一文

⇒聞きしに勝る

⇒聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥

⇒聞く耳持たぬ

⇒聞けば聞腹

⇒聞けば気の毒、見れば目の毒

き‐ぐ【木具】

①ヒノキの白木でつくった器物。

②木具膳きぐぜん。

き‐ぐ【危惧】

あやぶみおそれること。不安心。気がかり。危懼きく。「―をいだく」「将来を―する」

き‐ぐ【器具】

道具。うつわ。しくみの簡単な器械。「家庭用電気―」

き‐ぐ【機具】

機械と器具。

ぎく

①物がゆれ動くさま。

②驚き恐れるさま。ぎくり。びく。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「七百貫目の借銭負うて―ともせぬ」

ぎ‐く【疑懼】

疑いおそれること。

ギグ【gig】

軍艦・船舶に備えた細長い小形のボート。オールまたは帆で推進する。

きく‐あき【菊秋】

陰暦9月の異称。菊月。

きく‐あわせ【菊合】‥アハセ

物合ものあわせの一種。人数を左右に分け、双方から菊の花を持ち寄ってその優劣を争う遊戯。「寛平御時かんぴょうのおおんとき菊合」は現存最古の史料。

き‐ぐい【木杭】‥グヒ

①木製の杭。

②木の切れはし。木ぎれ。

きく‐いく【鞠育】

養い育てること。養育。

きくいし‐るい【菊石類】

〔動〕(→)アンモナイトの別称。

きく‐いただき【菊戴】

スズメ目ウグイス科の鳥。きわめて小形。体の背面は大体暗緑色で、雄の頭頂は橙黄色、菊花に似る。亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、秋から春にかけてシジュウカラなどの群れに混じって人里近くにも来る。〈[季]秋〉

きくいただき(雄)

き‐く【危懼】

(→)危惧きぐに同じ。

き‐く【奇句】

人の言い及ばない句。めずらしい句。

き‐く【起句】

①漢詩の初めの句。特に絶句の第一句。→起承転結。

②文の冒頭の文句。

き‐く【崎嶇】

山路のけわしいこと。転じて、世わたりの困難なことのたとえ。

き‐く【規矩】

①(「規」はコンパス、「矩」は物さしの意)手本。規則。「―準縄じゅんじょう」

②(→)規矩術に同じ。

き‐く【喜懼】

よろこびとおそれ。一方では喜びながら、他方では懼おそれること。

き・く【利く・効く】

〔自五〕

(「聞く」と同源)

①有効にはたらく。活動する。栄華物語根合「あはれ、―・き給へる口かなと、上達部殿上人ほめ申し給ふ」。「気が―・く」

②ききめがある。効能が現れる。「薬が―・く」

③可能である。できる。「洗濯が―・く」「見晴らしが―・く」

④(他動詞として、「口を利く」の形で)物を言う。特に他人の世話などの場合に使う。

◇ふつう1・3は「利く」、2は「効く」と書く。

き・く【聞く・聴く】

〔他五〕

➊言語・声・音などに対し、聴覚器官が反応を示し活動する。

①聴覚器に音の感覚を生ずる。声・音が耳にはいる。万葉集5「うぐひすの声おと―・くなへに梅の花吾家わぎえの園に咲きて散る見ゆ」。「鐘の音を―・く」

②人の言葉をうけいれて意義を認識する。聞き知る。万葉集20「君が上はさやかに―・きつ思ひしごとく」。源氏物語帚木「寝たりけるこゑのしどけなき、いとよく似通ひたればいもうとと―・き給ひつ」。「講義を―・く」

③他人から伝え聞く。古事記下「そらみつ日本の国に雁子産むと未だ―・かず」。「彼は結婚したと―・いたが」「―・くところによると」

④聞き入れる。従う。許す。万葉集3「もののふの臣の壮士おとこは大王おおきみの任まけのまにまに―・くといふものそ」。「無理を―・いてもらう」

⑤よく聞いて処理する。読史余論「天下の事は後白河―・き給ひ信西いよいよ任用せらる」。「訴えを―・く」

⑥注意して耳にとめる。傾聴する。拾遺和歌集雑「松原越しに鳴くたづのあな長々し―・く人なしに」。「注意を―・く」

⑦(「訊く」とも書く)尋ねる。問う。源氏物語夕顔「忍び給へば若君の上をだにえ―・かず」。「道を―・く」「都合を―・く」「己の胸に―・け」

➋(「利く」とも書く)物事をためし調べる。

①かぎ試みる。かぐ。浄瑠璃、浦島年代記「酒の香―・けば前後を忘るる」。「香こうを―・く」

②味わい試みる。狂言、伯母が酒「好い酒か悪しい酒か私が―・いて見ずばなりますまい程に、一つ―・かせて下されい」

③あてて試みる。なぞらえる。準じる。「広さを柱に―・いて戸を作る」

◇広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う。

⇒聞いて呆れる

⇒聞いて極楽、見て地獄

⇒聞いて千金、見て一文

⇒聞きしに勝る

⇒聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥

⇒聞く耳持たぬ

⇒聞けば聞腹

⇒聞けば気の毒、見れば目の毒

き‐ぐ【木具】

①ヒノキの白木でつくった器物。

②木具膳きぐぜん。

き‐ぐ【危惧】

あやぶみおそれること。不安心。気がかり。危懼きく。「―をいだく」「将来を―する」

き‐ぐ【器具】

道具。うつわ。しくみの簡単な器械。「家庭用電気―」

き‐ぐ【機具】

機械と器具。

ぎく

①物がゆれ動くさま。

②驚き恐れるさま。ぎくり。びく。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「七百貫目の借銭負うて―ともせぬ」

ぎ‐く【疑懼】

疑いおそれること。

ギグ【gig】

軍艦・船舶に備えた細長い小形のボート。オールまたは帆で推進する。

きく‐あき【菊秋】

陰暦9月の異称。菊月。

きく‐あわせ【菊合】‥アハセ

物合ものあわせの一種。人数を左右に分け、双方から菊の花を持ち寄ってその優劣を争う遊戯。「寛平御時かんぴょうのおおんとき菊合」は現存最古の史料。

き‐ぐい【木杭】‥グヒ

①木製の杭。

②木の切れはし。木ぎれ。

きく‐いく【鞠育】

養い育てること。養育。

きくいし‐るい【菊石類】

〔動〕(→)アンモナイトの別称。

きく‐いただき【菊戴】

スズメ目ウグイス科の鳥。きわめて小形。体の背面は大体暗緑色で、雄の頭頂は橙黄色、菊花に似る。亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、秋から春にかけてシジュウカラなどの群れに混じって人里近くにも来る。〈[季]秋〉

きくいただき(雄)

キクイタダキ

提供:OPO

キクイタダキ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

きく‐いちもんじ【菊一文字】

①刀剣の名。備前の刀工、一文字則宗・助宗の打った太刀で、特に菊紋を茎なかごに切ることを許されたすぐれた刀。銘には「一」の字は切らない。後鳥羽上皇の代作をした刀で、菊紋を後鳥羽上皇の作とみる。→菊の御作ぎょさく。

②菊の花の、花輪を大きくして16弁に作ったもの。

きくい‐むし【木食い虫・木蠧虫】‥クヒ‥

①ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は半円筒形で小さく、長さ約3ミリメートル。海産。海水中にある木材を食害、杭・船底に大害を与える。日本各地に分布。

きくいむし

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

きく‐いちもんじ【菊一文字】

①刀剣の名。備前の刀工、一文字則宗・助宗の打った太刀で、特に菊紋を茎なかごに切ることを許されたすぐれた刀。銘には「一」の字は切らない。後鳥羽上皇の代作をした刀で、菊紋を後鳥羽上皇の作とみる。→菊の御作ぎょさく。

②菊の花の、花輪を大きくして16弁に作ったもの。

きくい‐むし【木食い虫・木蠧虫】‥クヒ‥

①ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は半円筒形で小さく、長さ約3ミリメートル。海産。海水中にある木材を食害、杭・船底に大害を与える。日本各地に分布。

きくいむし

②キクイムシ科の甲虫。体長1.5〜4ミリメートル。成虫・幼虫とも樹皮下または材部に穴をあけて生活し、多くは林業害虫。こしんくいむし。

キクイムシ

撮影:海野和男

②キクイムシ科の甲虫。体長1.5〜4ミリメートル。成虫・幼虫とも樹皮下または材部に穴をあけて生活し、多くは林業害虫。こしんくいむし。

キクイムシ

撮影:海野和男

きく‐いも【菊芋】

キク科の多年草。全体はヒマワリに似るが小形、黄色の頭花は径約4センチメートル。北米原産。明治初年に日本に導入、現在はほとんど栽培されず各地で野生化。地下の塊茎はイヌリンを主成分とし、かつて食用。またアルコールや果糖製造の原料。

きくいも

きく‐いも【菊芋】

キク科の多年草。全体はヒマワリに似るが小形、黄色の頭花は径約4センチメートル。北米原産。明治初年に日本に導入、現在はほとんど栽培されず各地で野生化。地下の塊茎はイヌリンを主成分とし、かつて食用。またアルコールや果糖製造の原料。

きくいも

き‐ぐう【奇偶】

奇数と偶数。半はんと丁ちょう。

き‐ぐう【奇遇】

思いがけず出会うこと。不思議な縁でめぐりあうこと。「こんな所で会うとは―だ」

き‐ぐう【帰寓】

その家に、たちもどって居ること。

き‐ぐう【寄寓】

①他人の家に身を寄せること。「縁を頼って―する」

②かりのすまい。寓居ぐうきょ。

き‐ぐう【羇寓】

旅のやどり。旅ずまい。

ぎくう【祇空】

⇒いなづぎくう(稲津祇空)

きくおか【菊岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】

きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】‥ヲカ‥ゲウ

江戸後期の地歌の作曲家・演奏家。京都で活躍。八重崎検校とともに京風手事物の黄金期を築いた。「茶音頭」「夕顔」「ままの川」「笹の露」「御山みやま獅子」などを作曲。(1792〜1847)

⇒きくおか【菊岡】

きく‐か【菊花】‥クワ

⇒きっか

きく‐か【菊科】‥クワ

双子葉植物の一科。系統学上もっとも進化した群とされる。キク亜科とタンポポ亜科に二大別。植物の科としては最大で一年草から大高木まであり、分布は全世界の高山から海岸に至るまで、約900属2万種、日本には350種以上が知られる。花は独得の頭状花序をなし、個々の花は五数性、管状花と舌状花とがあり、果実に冠毛を有するものが多い。

きく‐がさね【菊襲】

①襲かさねの色目。山科流では、表は薄蘇芳うすすおう、裏は青。

②女房が秋着用する装束。上に蘇芳匂5枚、下に白3枚を重ね着るもの。

③かぶとの頂辺てへんの菊座。

きくがしら‐こうもり【菊頭蝙蝠】‥カウモリ

キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属の一種。比較的大形で、体長約6センチメートル。ヨーロッパからアジアに広く分布。洞窟に大群を作って生息。キクガシラコウモリ属には約70種が含まれるが、日本ではやや小形のコキクガシラコウモリもいる。顔に複雑な形をした鼻葉が発達し、菊頭の名はこれによる。

きく‐がた【菊形】

①菊の花の形。

②鷹の頭、鼻孔の上にふさふさと立った毛。菊毛。

きく‐からくさ【菊唐草】

唐草に菊の花をあしらった文様。

きくかわ【菊川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きくかわ‐えいざん【菊川英山】

きくがわ【菊川】‥ガハ

①静岡県南西部の市。牧ノ原台地の西方、菊川流域に位置する。製茶業と関連工業が盛ん。人口4万8千。

②静岡県島田市の地名。小夜の中山の東麓にある。1221年(承久3)承久の乱で敗れた中御門宗行が処刑される前にここに泊まり、宿の柱に「昔南陽県の菊水、下流を汲んで齢よわいを延ぶ、今東海道の菊川、西岸の傍ほとりで命を終おう」と書した。(承久記)→菊水きくすい1

きくかわ‐えいざん【菊川英山】‥カハ‥

江戸後期の浮世絵師。別号は重九斎。喜多川歌麿没後の一時期、美人画で人気があった。菊川派の祖。(1787〜1867)

⇒きくかわ【菊川】

きく‐がわら【菊瓦】‥ガハラ

菊の花の紋のついた小さい丸瓦。主に大棟の瓦などに用いる。

き‐くぎ【木釘】

木製の釘。指物さしものなどに用いる。

きく‐きく

物の節目ふしめなどが折れ曲がっているさま。

きく‐きく【聞く聞く】

聞きながら。聞き聞き。源氏物語横笛「入り給ふをも―寝たるやうにて」

ぎく‐ぎく

①物の節目などが折れ曲がっているさま。また、物がこすれ合ってきしむさま。「膝が―する」

②言語・動作の円滑でないさま。ぎくしゃく。

きく‐きり【菊桐】

①皇室の紋章で、菊の紋章と桐の紋章。

②菊と桐の文様。

→菊→桐

きく‐きん【麹菌】

(→)「こうじかび」に同じ。

きく‐くよう【菊供養】‥ヤウ

重陽ちょうようの日に東京の浅草寺せんそうじで行う菊花の供養。境内で買った菊を供え、すでに供養された菊と替えて持ち帰り、病難災難除けにする。現在は10月18日。〈[季]秋〉

きく‐げ【菊毛】

(→)菊形きくがた2に同じ。

きぐ‐ごしらえ【木具拵え】‥ゴシラヘ

木具膳に盛りつけた食事。好色一代男8「銀の燗鍋かんなべに名酒の数々、―の茶漬飯」

きくごろう【菊五郎】‥ラウ

⇒おのえきくごろう(尾上菊五郎)

きく‐ごろも【菊衣】

菊襲きくがさねの衣服。

きく‐ざ【菊座】

①菊の花の形に刻んだ座。武具類の飾りの座に用いる。

②穴のまわりを放射線状にかがること。

③キクザトウナスの略。日本カボチャの一品種。浮世風呂4「爰は―の大きながいいげな」

きく‐ざいく【菊細工】

菊の枝を曲げ、その花や葉を細工して、人物・鳥獣などの形に作ること。また、その作品。〈[季]秋〉

きく‐ざけ【菊酒】

①重陽ちょうようの節句に用いる酒。また、菊の花を浸して飲む酒。きくのさけ。菊花の酒。〈[季]秋〉

②味醂みりんの一種。きわめて濃いもの。肥後・加賀などに産した。田植草紙「酌を取らせて参れや加賀の―」

きく‐ざら【菊皿】

菊の花の形をした皿。また、菊の花の文様をつけた皿。

きく‐し【麯子】

中国・朝鮮で酒造に用いる麹こうじ。粉砕したり蒸したりした穀類を練り固め、糖化作用を有する黴かび類・酵母類を繁殖させたもの。

きく‐し【麹氏】

6〜7世紀、今の中国新疆ウイグル自治区トルファン地方に栄えた高昌国の漢人系王家の一つ。8代続いた。(498〜640)→高昌こうしょう

きくじどう【菊慈童】

①周の穆王ぼくおうの侍童の名。南陽郡の酈県れきけんに流されたが、その地で菊の露を飲んで不老不死となったという。→菊水きくすい1。

②能。(→)「枕慈童」に同じ。

③歌舞伎舞踊。長唄。初世杵屋忠次郎作曲。1758年(宝暦8)初演。本名題「乱菊枕慈童」。2の翻案。

きく‐じゃく【菊尺】

(菊の花の寸を測るからいう)尺度の一つ。1尺が曲尺かねじゃくの6寸に当たる。また、そのものさし。きくざし。

ぎく‐しゃく

物の動き、人の言動、人間関係が円滑でないさま。ぎくぎく。「会話が―する」「―した仲」

きく‐じゅつ【規矩術】

①オランダ流の測量術。寛永(1624〜1644)年間、樋口権右衛門にはじまる。

②(和算用語)作図により問題を解く一つの方法。

③指矩さしがねを使って、建築用木材に工作用の墨付けをする技術。

きく‐じゅんじょう【規矩準縄】

[孟子離婁上](「規」はコンパス、「矩」は物さし、「準」は水盛り、「縄」はすみなわの意)物事の規準となるもの。規則。手本。法則。のり。

きく‐じん【鞠訊・鞫訊】

(「鞠」「鞫」は、問いつめる意)罪をといただすこと。鞠問。

きく‐じん【麹塵】‥ヂン

(こうじの花に似ているのでいう)

①袍ほうの色の名。淡い黄緑色。古くは染色であるが、近世は織色で経たては青、緯ぬきは黄とする。天皇の袍の色で禁色きんじきの一つ。蔵人は下賜によって用いることが許された。また内宴の文人や殿上の賭弓のりゆみの射手は、文様を異にするが麹塵の闕腋けってきの袍をつけた。やまばといろ。あおいろ。きくちん。きちん。きじん。あおしらつるばみ。

Munsell color system: 5GY4.8/3.2

②「麹塵の袍」の略。

⇒きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】

きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】‥ヂン‥ハウ

天皇が略儀に着る束帯の袍。麹塵色で、桐・竹・鳳凰などの文様がある。親王、公卿も許されて着用した雑袍の一種。

⇒きく‐じん【麹塵】

きく・す【掬す】

〔他サ変〕

水などを両手ですくいとる。事情などを汲みとって察する。毛詩抄「水辺で水を―・せられたぞ」。「心情―・すべきものがある」

き‐くず【木屑】‥クヅ

木材を切り、または削りなどしてできた屑。

きく‐すい【菊水】

①中国河南省内郷県にある白河の支流。古名は鞠水。この川の崖上にある菊の露がこの川にしたたり落ちてその水きわめて甘く、水辺に住むものがその水を飲めば長命するという。→菊慈童。

②紋所の名。菊の花が流水の上に半ば浮かび出た形のもの。楠木くすのき氏の家紋として名高い。→菊(図)

きくすい‐かみきり【菊吸天牛】‥スヒ‥

カミキリムシ科の甲虫。体長約8ミリメートル。体は円筒形、藍黒色、前胸背板の中央に赤紋がある。5〜6月頃に現れ、キク科植物の茎をかみ、茎内に産卵するので、その上部は垂れ下がって枯れる。菊虎。

きくすいかみきり

き‐ぐう【奇偶】

奇数と偶数。半はんと丁ちょう。

き‐ぐう【奇遇】

思いがけず出会うこと。不思議な縁でめぐりあうこと。「こんな所で会うとは―だ」

き‐ぐう【帰寓】

その家に、たちもどって居ること。

き‐ぐう【寄寓】

①他人の家に身を寄せること。「縁を頼って―する」

②かりのすまい。寓居ぐうきょ。

き‐ぐう【羇寓】

旅のやどり。旅ずまい。

ぎくう【祇空】

⇒いなづぎくう(稲津祇空)

きくおか【菊岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】

きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】‥ヲカ‥ゲウ

江戸後期の地歌の作曲家・演奏家。京都で活躍。八重崎検校とともに京風手事物の黄金期を築いた。「茶音頭」「夕顔」「ままの川」「笹の露」「御山みやま獅子」などを作曲。(1792〜1847)

⇒きくおか【菊岡】

きく‐か【菊花】‥クワ

⇒きっか

きく‐か【菊科】‥クワ

双子葉植物の一科。系統学上もっとも進化した群とされる。キク亜科とタンポポ亜科に二大別。植物の科としては最大で一年草から大高木まであり、分布は全世界の高山から海岸に至るまで、約900属2万種、日本には350種以上が知られる。花は独得の頭状花序をなし、個々の花は五数性、管状花と舌状花とがあり、果実に冠毛を有するものが多い。

きく‐がさね【菊襲】

①襲かさねの色目。山科流では、表は薄蘇芳うすすおう、裏は青。

②女房が秋着用する装束。上に蘇芳匂5枚、下に白3枚を重ね着るもの。

③かぶとの頂辺てへんの菊座。

きくがしら‐こうもり【菊頭蝙蝠】‥カウモリ

キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属の一種。比較的大形で、体長約6センチメートル。ヨーロッパからアジアに広く分布。洞窟に大群を作って生息。キクガシラコウモリ属には約70種が含まれるが、日本ではやや小形のコキクガシラコウモリもいる。顔に複雑な形をした鼻葉が発達し、菊頭の名はこれによる。

きく‐がた【菊形】

①菊の花の形。

②鷹の頭、鼻孔の上にふさふさと立った毛。菊毛。

きく‐からくさ【菊唐草】

唐草に菊の花をあしらった文様。

きくかわ【菊川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きくかわ‐えいざん【菊川英山】

きくがわ【菊川】‥ガハ

①静岡県南西部の市。牧ノ原台地の西方、菊川流域に位置する。製茶業と関連工業が盛ん。人口4万8千。

②静岡県島田市の地名。小夜の中山の東麓にある。1221年(承久3)承久の乱で敗れた中御門宗行が処刑される前にここに泊まり、宿の柱に「昔南陽県の菊水、下流を汲んで齢よわいを延ぶ、今東海道の菊川、西岸の傍ほとりで命を終おう」と書した。(承久記)→菊水きくすい1

きくかわ‐えいざん【菊川英山】‥カハ‥

江戸後期の浮世絵師。別号は重九斎。喜多川歌麿没後の一時期、美人画で人気があった。菊川派の祖。(1787〜1867)

⇒きくかわ【菊川】

きく‐がわら【菊瓦】‥ガハラ

菊の花の紋のついた小さい丸瓦。主に大棟の瓦などに用いる。

き‐くぎ【木釘】

木製の釘。指物さしものなどに用いる。

きく‐きく

物の節目ふしめなどが折れ曲がっているさま。

きく‐きく【聞く聞く】

聞きながら。聞き聞き。源氏物語横笛「入り給ふをも―寝たるやうにて」

ぎく‐ぎく

①物の節目などが折れ曲がっているさま。また、物がこすれ合ってきしむさま。「膝が―する」

②言語・動作の円滑でないさま。ぎくしゃく。

きく‐きり【菊桐】

①皇室の紋章で、菊の紋章と桐の紋章。

②菊と桐の文様。

→菊→桐

きく‐きん【麹菌】

(→)「こうじかび」に同じ。

きく‐くよう【菊供養】‥ヤウ

重陽ちょうようの日に東京の浅草寺せんそうじで行う菊花の供養。境内で買った菊を供え、すでに供養された菊と替えて持ち帰り、病難災難除けにする。現在は10月18日。〈[季]秋〉

きく‐げ【菊毛】

(→)菊形きくがた2に同じ。

きぐ‐ごしらえ【木具拵え】‥ゴシラヘ

木具膳に盛りつけた食事。好色一代男8「銀の燗鍋かんなべに名酒の数々、―の茶漬飯」

きくごろう【菊五郎】‥ラウ

⇒おのえきくごろう(尾上菊五郎)

きく‐ごろも【菊衣】

菊襲きくがさねの衣服。

きく‐ざ【菊座】

①菊の花の形に刻んだ座。武具類の飾りの座に用いる。

②穴のまわりを放射線状にかがること。

③キクザトウナスの略。日本カボチャの一品種。浮世風呂4「爰は―の大きながいいげな」

きく‐ざいく【菊細工】

菊の枝を曲げ、その花や葉を細工して、人物・鳥獣などの形に作ること。また、その作品。〈[季]秋〉

きく‐ざけ【菊酒】

①重陽ちょうようの節句に用いる酒。また、菊の花を浸して飲む酒。きくのさけ。菊花の酒。〈[季]秋〉

②味醂みりんの一種。きわめて濃いもの。肥後・加賀などに産した。田植草紙「酌を取らせて参れや加賀の―」

きく‐ざら【菊皿】

菊の花の形をした皿。また、菊の花の文様をつけた皿。

きく‐し【麯子】

中国・朝鮮で酒造に用いる麹こうじ。粉砕したり蒸したりした穀類を練り固め、糖化作用を有する黴かび類・酵母類を繁殖させたもの。

きく‐し【麹氏】

6〜7世紀、今の中国新疆ウイグル自治区トルファン地方に栄えた高昌国の漢人系王家の一つ。8代続いた。(498〜640)→高昌こうしょう

きくじどう【菊慈童】

①周の穆王ぼくおうの侍童の名。南陽郡の酈県れきけんに流されたが、その地で菊の露を飲んで不老不死となったという。→菊水きくすい1。

②能。(→)「枕慈童」に同じ。

③歌舞伎舞踊。長唄。初世杵屋忠次郎作曲。1758年(宝暦8)初演。本名題「乱菊枕慈童」。2の翻案。

きく‐じゃく【菊尺】

(菊の花の寸を測るからいう)尺度の一つ。1尺が曲尺かねじゃくの6寸に当たる。また、そのものさし。きくざし。

ぎく‐しゃく

物の動き、人の言動、人間関係が円滑でないさま。ぎくぎく。「会話が―する」「―した仲」

きく‐じゅつ【規矩術】

①オランダ流の測量術。寛永(1624〜1644)年間、樋口権右衛門にはじまる。

②(和算用語)作図により問題を解く一つの方法。

③指矩さしがねを使って、建築用木材に工作用の墨付けをする技術。

きく‐じゅんじょう【規矩準縄】

[孟子離婁上](「規」はコンパス、「矩」は物さし、「準」は水盛り、「縄」はすみなわの意)物事の規準となるもの。規則。手本。法則。のり。

きく‐じん【鞠訊・鞫訊】

(「鞠」「鞫」は、問いつめる意)罪をといただすこと。鞠問。

きく‐じん【麹塵】‥ヂン

(こうじの花に似ているのでいう)

①袍ほうの色の名。淡い黄緑色。古くは染色であるが、近世は織色で経たては青、緯ぬきは黄とする。天皇の袍の色で禁色きんじきの一つ。蔵人は下賜によって用いることが許された。また内宴の文人や殿上の賭弓のりゆみの射手は、文様を異にするが麹塵の闕腋けってきの袍をつけた。やまばといろ。あおいろ。きくちん。きちん。きじん。あおしらつるばみ。

Munsell color system: 5GY4.8/3.2

②「麹塵の袍」の略。

⇒きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】

きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】‥ヂン‥ハウ

天皇が略儀に着る束帯の袍。麹塵色で、桐・竹・鳳凰などの文様がある。親王、公卿も許されて着用した雑袍の一種。

⇒きく‐じん【麹塵】

きく・す【掬す】

〔他サ変〕

水などを両手ですくいとる。事情などを汲みとって察する。毛詩抄「水辺で水を―・せられたぞ」。「心情―・すべきものがある」

き‐くず【木屑】‥クヅ

木材を切り、または削りなどしてできた屑。

きく‐すい【菊水】

①中国河南省内郷県にある白河の支流。古名は鞠水。この川の崖上にある菊の露がこの川にしたたり落ちてその水きわめて甘く、水辺に住むものがその水を飲めば長命するという。→菊慈童。

②紋所の名。菊の花が流水の上に半ば浮かび出た形のもの。楠木くすのき氏の家紋として名高い。→菊(図)

きくすい‐かみきり【菊吸天牛】‥スヒ‥

カミキリムシ科の甲虫。体長約8ミリメートル。体は円筒形、藍黒色、前胸背板の中央に赤紋がある。5〜6月頃に現れ、キク科植物の茎をかみ、茎内に産卵するので、その上部は垂れ下がって枯れる。菊虎。

きくすいかみきり

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

き‐くず・す【着崩す】‥クヅス

〔他五〕

和服を、粋な感じが出るようわざと少し型を崩して着る。

きく‐ずみ【菊炭】

茶道で、胴炭などに添えて用いる炭。切り口が菊花状に見えるもの。

き‐ぐすり【生薬】

薬草のまだ刻まず、調剤してない漢方薬。しょうやく。

⇒きぐすり‐や【生薬屋】

きぐすり‐や【生薬屋】

①生薬を売る店。漢方薬の店。

②転じて、売薬店。薬舗。薬種屋。

⇒き‐ぐすり【生薬】

き‐くずれ【着崩れ】‥クヅレ

着物の着付けがゆるみ乱れてくること。「―を直す」

き‐くずれ【気崩れ】‥クヅレ

取引で、相場が上昇しているときに、何かのきっかけで一時的に下がること。

き‐ぐせ【着癖】

衣服の着方で、その人に特有のくせ。

きぐ‐ぜん【木具膳】

脚が高く縁の深い膳。足付の折敷おしき。足打あしうち。木具。

きく‐そく【鞠足】

蹴鞠けまりのたくみな人。

きく‐ぞろえ【菊揃え】‥ゾロヘ

菊の花を陳列して優劣を競うこと。

きくた【菊多・菊田】

磐城国の郡名。今の福島県磐城地方の一部。

⇒きくた‐ずり【菊多摺】

⇒きくた‐の‐せき【菊多関】

きくた【菊田】

姓氏の一つ。

⇒きくた‐かずお【菊田一夫】

きくた‐かずお【菊田一夫】‥ヲ

劇作家・演出家。本名、数男。横浜生れ。ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」「君の名は」のほか、芸術座上演の「がめつい奴」「がしんたれ」を作・演出し、商業演劇に活躍。(1908〜1973)

菊田一夫

撮影:田沼武能

き‐くず・す【着崩す】‥クヅス

〔他五〕

和服を、粋な感じが出るようわざと少し型を崩して着る。

きく‐ずみ【菊炭】

茶道で、胴炭などに添えて用いる炭。切り口が菊花状に見えるもの。

き‐ぐすり【生薬】

薬草のまだ刻まず、調剤してない漢方薬。しょうやく。

⇒きぐすり‐や【生薬屋】

きぐすり‐や【生薬屋】

①生薬を売る店。漢方薬の店。

②転じて、売薬店。薬舗。薬種屋。

⇒き‐ぐすり【生薬】

き‐くずれ【着崩れ】‥クヅレ

着物の着付けがゆるみ乱れてくること。「―を直す」

き‐くずれ【気崩れ】‥クヅレ

取引で、相場が上昇しているときに、何かのきっかけで一時的に下がること。

き‐ぐせ【着癖】

衣服の着方で、その人に特有のくせ。

きぐ‐ぜん【木具膳】

脚が高く縁の深い膳。足付の折敷おしき。足打あしうち。木具。

きく‐そく【鞠足】

蹴鞠けまりのたくみな人。

きく‐ぞろえ【菊揃え】‥ゾロヘ

菊の花を陳列して優劣を競うこと。

きくた【菊多・菊田】

磐城国の郡名。今の福島県磐城地方の一部。

⇒きくた‐ずり【菊多摺】

⇒きくた‐の‐せき【菊多関】

きくた【菊田】

姓氏の一つ。

⇒きくた‐かずお【菊田一夫】

きくた‐かずお【菊田一夫】‥ヲ

劇作家・演出家。本名、数男。横浜生れ。ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」「君の名は」のほか、芸術座上演の「がめつい奴」「がしんたれ」を作・演出し、商業演劇に活躍。(1908〜1973)

菊田一夫

撮影:田沼武能

⇒きくた【菊田】

きくた‐ずり【菊多摺】

菊多地方から産した摺模様。江戸中期、安永・天明の頃行われた。

⇒きくた【菊多・菊田】

きく‐たてわき【菊立涌】

立涌たちわきに菊をあしらった文様。

きくた‐の‐せき【菊多関】

勿来関なこそのせきの古名。

⇒きくた【菊多・菊田】

き‐くたびれ【気草臥】

いろいろ気をくばって神経が疲れること。きくたぶれ。浄瑠璃、双生隅田川「長旅は足よりも先づ―」

きくち【菊池】

熊本県北部の市。中心地区の隈府わいふは中世には菊池氏の居城地。人口5万2千。

⇒きくち‐じんじゃ【菊池神社】

きくち【菊池】

姓氏の一つ。中世、肥後の豪族。

⇒きくち‐かいそう【菊池海荘】

⇒きくち‐かずお【菊池一雄】

⇒きくち‐かん【菊池寛】

⇒きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】

⇒きくち‐けいげつ【菊池契月】

⇒きくち‐ござん【菊池五山】

⇒きくち‐せいし【菊池正士】

⇒きくち‐だいろく【菊池大麓】

⇒きくち‐たけしげ【菊池武重】

⇒きくち‐たけとき【菊池武時】

⇒きくち‐たけとし【菊池武敏】

⇒きくち‐たけとも【菊池武朝】

⇒きくち‐たけみつ【菊池武光】

⇒きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】

⇒きくち‐ようさい【菊池容斎】

き‐ぐち【木口】

①材木の等級または性質。

②木材の切口。こぐち。

③袋などの口につけた木のとって。

きくち‐かいそう【菊池海荘】‥サウ

江戸後期の漢詩人。本姓は垣内。初め渓琴と号。紀伊の人。商家を継ぎ、大窪詩仏に詩を学ぶ。紀州湯浅浦に古碧吟社を開き、広瀬旭荘など当時の名流と交遊。著「渓琴山房詩」など。(1799〜1881)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かずお【菊池一雄】‥ヲ

彫刻家。京都生れ。菊池契月の長男。藤川勇造に師事。東大卒。パリ留学後、新制作派協会会員となる。東京芸大教授。作「原爆の子」。著「ロダン」。(1908〜1985)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん【菊池寛】‥クワン

(本名ヒロシとよむ)作家。香川県生れ。京大英文科卒。芥川竜之介・久米正雄らと第3次・第4次「新思潮」を発刊。「無名作家の日記」「忠直卿行状記」「恩讐の彼方に」、戯曲「父帰る」「藤十郎の恋」などを発表、のち長編通俗小説に成功。また、雑誌「文芸春秋」を創刊、作家の育成、文芸の普及に貢献。(1888〜1948)

菊池 寛

撮影:林 忠彦

⇒きくた【菊田】

きくた‐ずり【菊多摺】

菊多地方から産した摺模様。江戸中期、安永・天明の頃行われた。

⇒きくた【菊多・菊田】

きく‐たてわき【菊立涌】

立涌たちわきに菊をあしらった文様。

きくた‐の‐せき【菊多関】

勿来関なこそのせきの古名。

⇒きくた【菊多・菊田】

き‐くたびれ【気草臥】

いろいろ気をくばって神経が疲れること。きくたぶれ。浄瑠璃、双生隅田川「長旅は足よりも先づ―」

きくち【菊池】

熊本県北部の市。中心地区の隈府わいふは中世には菊池氏の居城地。人口5万2千。

⇒きくち‐じんじゃ【菊池神社】

きくち【菊池】

姓氏の一つ。中世、肥後の豪族。

⇒きくち‐かいそう【菊池海荘】

⇒きくち‐かずお【菊池一雄】

⇒きくち‐かん【菊池寛】

⇒きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】

⇒きくち‐けいげつ【菊池契月】

⇒きくち‐ござん【菊池五山】

⇒きくち‐せいし【菊池正士】

⇒きくち‐だいろく【菊池大麓】

⇒きくち‐たけしげ【菊池武重】

⇒きくち‐たけとき【菊池武時】

⇒きくち‐たけとし【菊池武敏】

⇒きくち‐たけとも【菊池武朝】

⇒きくち‐たけみつ【菊池武光】

⇒きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】

⇒きくち‐ようさい【菊池容斎】

き‐ぐち【木口】

①材木の等級または性質。

②木材の切口。こぐち。

③袋などの口につけた木のとって。

きくち‐かいそう【菊池海荘】‥サウ

江戸後期の漢詩人。本姓は垣内。初め渓琴と号。紀伊の人。商家を継ぎ、大窪詩仏に詩を学ぶ。紀州湯浅浦に古碧吟社を開き、広瀬旭荘など当時の名流と交遊。著「渓琴山房詩」など。(1799〜1881)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かずお【菊池一雄】‥ヲ

彫刻家。京都生れ。菊池契月の長男。藤川勇造に師事。東大卒。パリ留学後、新制作派協会会員となる。東京芸大教授。作「原爆の子」。著「ロダン」。(1908〜1985)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん【菊池寛】‥クワン

(本名ヒロシとよむ)作家。香川県生れ。京大英文科卒。芥川竜之介・久米正雄らと第3次・第4次「新思潮」を発刊。「無名作家の日記」「忠直卿行状記」「恩讐の彼方に」、戯曲「父帰る」「藤十郎の恋」などを発表、のち長編通俗小説に成功。また、雑誌「文芸春秋」を創刊、作家の育成、文芸の普及に貢献。(1888〜1948)

菊池 寛

撮影:林 忠彦

→作品:『恩讐の彼方に』

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】‥クワンシヤウ

菊池寛を記念して、文学・演劇・映画・新聞・放送・雑誌・出版など文化活動に功績のあった個人・団体に贈られる賞。

⇒きくち【菊池】

きくち‐けいげつ【菊池契月】

日本画家。本名、完爾。長野県生れ。もと細野氏。日本画家菊池芳文の女婿となり、京都で活動。四条派の流れを汲み、清澄で気品のある作品を残す。(1879〜1955)

菊池契月

撮影:田沼武能

→作品:『恩讐の彼方に』

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】‥クワンシヤウ

菊池寛を記念して、文学・演劇・映画・新聞・放送・雑誌・出版など文化活動に功績のあった個人・団体に贈られる賞。

⇒きくち【菊池】

きくち‐けいげつ【菊池契月】

日本画家。本名、完爾。長野県生れ。もと細野氏。日本画家菊池芳文の女婿となり、京都で活動。四条派の流れを汲み、清澄で気品のある作品を残す。(1879〜1955)

菊池契月

撮影:田沼武能

⇒きくち【菊池】

きくち‐ござん【菊池五山】

江戸後期の漢詩人。讃岐の人。京都で柴野栗山に学び、のち江戸の江湖詩社に参加。「五山堂詩話」を編集刊行し、文化・文政期に漢詩の批評家として活躍。(1769〜1849)

⇒きくち【菊池】

きく‐ちしゃ【菊萵苣】

(→)エンダイブに同じ。

きくち‐じんじゃ【菊池神社】

熊本県菊池市隈府わいふにある元別格官幣社。祭神は菊池武時・武重・武光。1870年(明治3)の創祀。

⇒きくち【菊池】

きくち‐せいし【菊池正士】

原子物理学者。東京生れ。大麓の子。理化学研究所時代、雲母の単結晶薄片を用いて電子線回折像を研究。日本の原子核研究・原子力開発の指導者。文化勲章。(1902〜1974)

⇒きくち【菊池】

きくち‐だいろく【菊池大麓】

数学者。箕作秋坪の次男。東京の人。イギリスに留学。近代数学の紹介に尽くす。東大総長・文相・京大総長・学士院長・理化学研究所長。(1855〜1917)

菊池大麓

提供:毎日新聞社

⇒きくち【菊池】

きくち‐ござん【菊池五山】

江戸後期の漢詩人。讃岐の人。京都で柴野栗山に学び、のち江戸の江湖詩社に参加。「五山堂詩話」を編集刊行し、文化・文政期に漢詩の批評家として活躍。(1769〜1849)

⇒きくち【菊池】

きく‐ちしゃ【菊萵苣】

(→)エンダイブに同じ。

きくち‐じんじゃ【菊池神社】

熊本県菊池市隈府わいふにある元別格官幣社。祭神は菊池武時・武重・武光。1870年(明治3)の創祀。

⇒きくち【菊池】

きくち‐せいし【菊池正士】

原子物理学者。東京生れ。大麓の子。理化学研究所時代、雲母の単結晶薄片を用いて電子線回折像を研究。日本の原子核研究・原子力開発の指導者。文化勲章。(1902〜1974)

⇒きくち【菊池】

きくち‐だいろく【菊池大麓】

数学者。箕作秋坪の次男。東京の人。イギリスに留学。近代数学の紹介に尽くす。東大総長・文相・京大総長・学士院長・理化学研究所長。(1855〜1917)

菊池大麓

提供:毎日新聞社

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけしげ【菊池武重】

南北朝時代の武将。武時の長子。父の挙兵に従い、その戦死後、九州南朝軍の中心として肥後・筑後で戦う。( 〜1338頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとき【菊池武時】

鎌倉末期の武将。剃髪して寂阿と称。1333年(元弘3)兵を挙げ、鎮西探題北条英時を博多に攻めたが、敗死。( 〜1333)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとし【菊池武敏】

南北朝時代の武将。武時の次子。1336年(延元1)足利尊氏と戦って敗れ、のち各地に転戦。( 〜1341頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとも【菊池武朝】

南北朝時代の武将。初名、武興。武光の孫。懐良かねよし・良成ながなり両親王を奉じ、隈部山城を本拠として、九州探題今川了俊と対抗したが、大勢を転換できなかった。(1363〜1407)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけみつ【菊池武光】

南北朝時代の武将。武時の子。征西将軍懐良かねよし親王の下、大友氏時・少弐頼尚らと戦う。( 〜1373)

⇒きくち【菊池】

き‐くちば【黄朽葉】

染色の名。朽葉色で黄色の勝った色。宇津保物語俊蔭「―の唐衣ひとかさね」

きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】‥イウハウ

小説家。名は清。水戸市生れ。大阪毎日新聞記者。家庭小説の先駆者。作「己が罪」「乳姉妹」など。(1870〜1947)

⇒きくち【菊池】

きくち‐ようさい【菊池容斎】

幕末〜明治初期の画家。名は武保。江戸の人。狩野派・土佐派を学び、歴史画に秀でた。忠臣孝子の絵入り伝記集「前賢故実」を著し、明治天皇から日本画士の称号を与えられた。(1788〜1878)

⇒きくち【菊池】

き‐くつ【奇崛】

山が険しく変化のあるさま。転じて、一風かわってすぐれているさま。

き‐ぐつ【木沓・木履】

木製のはきものの総称。浅沓あさぐつ・ぼっくりの類。〈倭名類聚鈔12〉

きく‐づき【菊月】

陰暦9月の異称。菊秋。〈[季]秋〉

ぎく‐つ・く

〔自四〕

言語・動作などがぎくぎくして、なめらかでない。

きく‐づくり【菊作り】

①菊を栽培すること。また、その人。

②「菊作の太刀たち」の略。

⇒きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

菊一文字きくいちもんじの刀。

⇒きく‐づくり【菊作り】

ぎくっ‐と

〔副〕

①思いがけない事態によって驚きや恐怖などの心理的衝撃を受けるさま。「図星を指されて―する」

②急に力が加わって折れ曲がるさま。関節などに強い衝撃を受けるさま。「―捻挫する」

きく‐つば【菊鍔】

菊の花の透かし彫りをした刀の鍔。

きく‐と【菊斗】

(→)鬼斗に同じ。

きく‐とうだい【菊灯台】

台座を菊の花の形にした灯明台。朱塗り・黒塗り・白木などがある。

きく‐とじ【菊綴じ】‥トヂ

水干すいかん・鎧直垂よろいひたたれなどの縫合せ目に綴じつけた飾り。その形が菊の花に似るからいう。もと、衣服のほころびを防ぐため縫目の要所に縫いつけたもの。直垂には組紐くみひも、素襖すおうには細い革を結びつけて「結び菊綴」という。

菊綴じ

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけしげ【菊池武重】

南北朝時代の武将。武時の長子。父の挙兵に従い、その戦死後、九州南朝軍の中心として肥後・筑後で戦う。( 〜1338頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとき【菊池武時】

鎌倉末期の武将。剃髪して寂阿と称。1333年(元弘3)兵を挙げ、鎮西探題北条英時を博多に攻めたが、敗死。( 〜1333)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとし【菊池武敏】

南北朝時代の武将。武時の次子。1336年(延元1)足利尊氏と戦って敗れ、のち各地に転戦。( 〜1341頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとも【菊池武朝】

南北朝時代の武将。初名、武興。武光の孫。懐良かねよし・良成ながなり両親王を奉じ、隈部山城を本拠として、九州探題今川了俊と対抗したが、大勢を転換できなかった。(1363〜1407)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけみつ【菊池武光】

南北朝時代の武将。武時の子。征西将軍懐良かねよし親王の下、大友氏時・少弐頼尚らと戦う。( 〜1373)

⇒きくち【菊池】

き‐くちば【黄朽葉】

染色の名。朽葉色で黄色の勝った色。宇津保物語俊蔭「―の唐衣ひとかさね」

きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】‥イウハウ

小説家。名は清。水戸市生れ。大阪毎日新聞記者。家庭小説の先駆者。作「己が罪」「乳姉妹」など。(1870〜1947)

⇒きくち【菊池】

きくち‐ようさい【菊池容斎】

幕末〜明治初期の画家。名は武保。江戸の人。狩野派・土佐派を学び、歴史画に秀でた。忠臣孝子の絵入り伝記集「前賢故実」を著し、明治天皇から日本画士の称号を与えられた。(1788〜1878)

⇒きくち【菊池】

き‐くつ【奇崛】

山が険しく変化のあるさま。転じて、一風かわってすぐれているさま。

き‐ぐつ【木沓・木履】

木製のはきものの総称。浅沓あさぐつ・ぼっくりの類。〈倭名類聚鈔12〉

きく‐づき【菊月】

陰暦9月の異称。菊秋。〈[季]秋〉

ぎく‐つ・く

〔自四〕

言語・動作などがぎくぎくして、なめらかでない。

きく‐づくり【菊作り】

①菊を栽培すること。また、その人。

②「菊作の太刀たち」の略。

⇒きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

菊一文字きくいちもんじの刀。

⇒きく‐づくり【菊作り】

ぎくっ‐と

〔副〕

①思いがけない事態によって驚きや恐怖などの心理的衝撃を受けるさま。「図星を指されて―する」

②急に力が加わって折れ曲がるさま。関節などに強い衝撃を受けるさま。「―捻挫する」

きく‐つば【菊鍔】

菊の花の透かし彫りをした刀の鍔。

きく‐と【菊斗】

(→)鬼斗に同じ。

きく‐とうだい【菊灯台】

台座を菊の花の形にした灯明台。朱塗り・黒塗り・白木などがある。

きく‐とじ【菊綴じ】‥トヂ

水干すいかん・鎧直垂よろいひたたれなどの縫合せ目に綴じつけた飾り。その形が菊の花に似るからいう。もと、衣服のほころびを防ぐため縫目の要所に縫いつけたもの。直垂には組紐くみひも、素襖すおうには細い革を結びつけて「結び菊綴」という。

菊綴じ

きく‐な【菊菜】

春菊しゅんぎくの別称。〈[季]春〉。〈物類称呼〉

きく‐なます【菊膾】

菊の花弁でこしらえた膾。〈[季]秋〉

きく‐ならく【聞道・聞説】

(動詞聞クに助動詞ナリのク語法ナラクが接続した語。漢文の訓読によって生じた慣用句)聞くところによると。

きく‐にんぎょう【菊人形】‥ギヤウ

菊の花や葉で飾りつけた人形の見世物。多く歌舞伎狂言に取材。明治時代には東京団子坂・国技館(両国)のものが有名。菊細工。〈[季]秋〉。島崎藤村、春「団子坂の―で人の出る時節」

きく‐の‐えん【菊の宴】

陰暦9月9日、宮中で催された観菊の宴。きくのえに。菊の節会せちえ。重陽ちょうようの宴。菊花の宴。九日の宴。大鏡時平「九月のこよひ、内裏にて―有りしに」

きく‐の‐が【菊の賀】

菊の花の咲く頃に行う長寿の祝い。忠見集「―せらるる又の日」

きく‐の‐きせわた【菊の被綿】

菊の花に綿をおおいかぶせたもの。重陽ちょうようの節句の行事で、前夜、菊の花に綿をおおって、その露や香を移しとり、翌朝その綿で身体を拭うと長寿を保つという。きせわた。きくわた。きくのわた。〈[季]秋〉

きく‐の‐ぎょさく【菊の御作】

後鳥羽院が作った刀剣。茎なかごに菊紋を切ってあり、現存の菊紋は多く16葉で稀に24葉。御所焼き・御所作り・菊作りともいう。きくのごさく。→菊一文字

きく‐の‐さかずき【菊の盃】‥サカヅキ

菊の宴で、盃に菊の花を浮かべて長寿を祝うこと。また、その酒盃。菊花の杯。続千載和歌集秋「行く末の秋を重ねて九重に千代までめづる―」

きく‐の‐さけ【菊の酒】

(→)菊酒きくざけ1に同じ。〈[季]秋〉

きく‐の‐しずく【菊の雫】‥シヅク

菊に置く露。飲むと長生きをするといわれた。→菊の露

きく‐の‐したみず【菊の下水】‥ミヅ

菊の下を流れる水。飲むと長生きをするといわれた。菊水。新古今和歌集賀「山河の―いかなれば流れてひとのおいをせくらむ」

きく‐の‐せちえ【菊の節会】‥ヱ

(→)「菊の宴」に同じ。

きく‐の‐せっく【菊の節句】

五節句の一つ。陰暦9月9日の節句。菊節句。重陽ちょうようの節。菊の日。〈[季]秋〉。→菊の宴

きく‐の‐たかはま【企救の高浜】

⇒きくのはま(企救の浜)

きく‐の‐つゆ【菊の露】

①菊にやどる露。飲むと長生きをするといわれた。紫式部日記「―若ゆばかりに袖濡れて花のあるじに千代はゆづらむ」

②地歌の曲名。端歌物。浄瑠璃「壺坂霊験記」にも取り入れられた。

きくのはな【菊の花】

狂言。太郎冠者が、ぼうぼう頭に菊の花をさしていたことが機縁で上臈と接するが、草履を盗んで恥をかいたという失敗告白談。茫茫頭ぼうぼうがしら。

きくのはな‐ずり【菊の花摺】

布などに摺り出した菊の花の文様。

きくのはな‐づつみ【菊の花包み】

折形の一種。紙を折って熨斗のし包みのように作ったもので、重陽ちょうようの節句に菊の花を包むのに用いた。

きく‐の‐はま【企救の浜・菊の浜】

豊前国企救郡の海浜(現、北九州市内)。江戸時代、九州諸大名の参勤交代の際の乗船地。企救の長浜。企救の高浜。(歌枕)

きく‐の‐ひ【菊の日】

陰暦9月9日菊の節句のこと。

きく‐の‐ま【菊の間】

江戸城中の表座敷の一つ。襖ふすまに、籬まがきに菊の絵を描く。3万石以下の譜代大名・大番頭おおばんがしら・書院番頭・小姓組番頭などの詰所。

きく‐の‐みず【菊の水】‥ミヅ

菊酒きくざけ。菊水。

きく‐のり【菊海苔】

①食用菊の花弁を蒸して板状にまとめ、乾燥したもの。八戸はちのへの名産。

②〔植〕オキツノリの別称。

きく‐の‐わた【菊の綿】

(→)「きくのきせわた」に同じ。紫式部日記「九日、―を兵部のおもとのもてきて」

きく‐な【菊菜】

春菊しゅんぎくの別称。〈[季]春〉。〈物類称呼〉

きく‐なます【菊膾】

菊の花弁でこしらえた膾。〈[季]秋〉

きく‐ならく【聞道・聞説】

(動詞聞クに助動詞ナリのク語法ナラクが接続した語。漢文の訓読によって生じた慣用句)聞くところによると。

きく‐にんぎょう【菊人形】‥ギヤウ

菊の花や葉で飾りつけた人形の見世物。多く歌舞伎狂言に取材。明治時代には東京団子坂・国技館(両国)のものが有名。菊細工。〈[季]秋〉。島崎藤村、春「団子坂の―で人の出る時節」

きく‐の‐えん【菊の宴】

陰暦9月9日、宮中で催された観菊の宴。きくのえに。菊の節会せちえ。重陽ちょうようの宴。菊花の宴。九日の宴。大鏡時平「九月のこよひ、内裏にて―有りしに」

きく‐の‐が【菊の賀】

菊の花の咲く頃に行う長寿の祝い。忠見集「―せらるる又の日」

きく‐の‐きせわた【菊の被綿】

菊の花に綿をおおいかぶせたもの。重陽ちょうようの節句の行事で、前夜、菊の花に綿をおおって、その露や香を移しとり、翌朝その綿で身体を拭うと長寿を保つという。きせわた。きくわた。きくのわた。〈[季]秋〉

きく‐の‐ぎょさく【菊の御作】

後鳥羽院が作った刀剣。茎なかごに菊紋を切ってあり、現存の菊紋は多く16葉で稀に24葉。御所焼き・御所作り・菊作りともいう。きくのごさく。→菊一文字

きく‐の‐さかずき【菊の盃】‥サカヅキ

菊の宴で、盃に菊の花を浮かべて長寿を祝うこと。また、その酒盃。菊花の杯。続千載和歌集秋「行く末の秋を重ねて九重に千代までめづる―」

きく‐の‐さけ【菊の酒】

(→)菊酒きくざけ1に同じ。〈[季]秋〉

きく‐の‐しずく【菊の雫】‥シヅク

菊に置く露。飲むと長生きをするといわれた。→菊の露

きく‐の‐したみず【菊の下水】‥ミヅ

菊の下を流れる水。飲むと長生きをするといわれた。菊水。新古今和歌集賀「山河の―いかなれば流れてひとのおいをせくらむ」

きく‐の‐せちえ【菊の節会】‥ヱ

(→)「菊の宴」に同じ。

きく‐の‐せっく【菊の節句】

五節句の一つ。陰暦9月9日の節句。菊節句。重陽ちょうようの節。菊の日。〈[季]秋〉。→菊の宴

きく‐の‐たかはま【企救の高浜】

⇒きくのはま(企救の浜)

きく‐の‐つゆ【菊の露】

①菊にやどる露。飲むと長生きをするといわれた。紫式部日記「―若ゆばかりに袖濡れて花のあるじに千代はゆづらむ」

②地歌の曲名。端歌物。浄瑠璃「壺坂霊験記」にも取り入れられた。

きくのはな【菊の花】

狂言。太郎冠者が、ぼうぼう頭に菊の花をさしていたことが機縁で上臈と接するが、草履を盗んで恥をかいたという失敗告白談。茫茫頭ぼうぼうがしら。

きくのはな‐ずり【菊の花摺】

布などに摺り出した菊の花の文様。

きくのはな‐づつみ【菊の花包み】

折形の一種。紙を折って熨斗のし包みのように作ったもので、重陽ちょうようの節句に菊の花を包むのに用いた。

きく‐の‐はま【企救の浜・菊の浜】

豊前国企救郡の海浜(現、北九州市内)。江戸時代、九州諸大名の参勤交代の際の乗船地。企救の長浜。企救の高浜。(歌枕)

きく‐の‐ひ【菊の日】

陰暦9月9日菊の節句のこと。

きく‐の‐ま【菊の間】

江戸城中の表座敷の一つ。襖ふすまに、籬まがきに菊の絵を描く。3万石以下の譜代大名・大番頭おおばんがしら・書院番頭・小姓組番頭などの詰所。

きく‐の‐みず【菊の水】‥ミヅ

菊酒きくざけ。菊水。

きく‐のり【菊海苔】

①食用菊の花弁を蒸して板状にまとめ、乾燥したもの。八戸はちのへの名産。

②〔植〕オキツノリの別称。

きく‐の‐わた【菊の綿】

(→)「きくのきせわた」に同じ。紫式部日記「九日、―を兵部のおもとのもてきて」

き‐く【危懼】

(→)危惧きぐに同じ。

き‐く【奇句】

人の言い及ばない句。めずらしい句。

き‐く【起句】

①漢詩の初めの句。特に絶句の第一句。→起承転結。

②文の冒頭の文句。

き‐く【崎嶇】

山路のけわしいこと。転じて、世わたりの困難なことのたとえ。

き‐く【規矩】

①(「規」はコンパス、「矩」は物さしの意)手本。規則。「―準縄じゅんじょう」

②(→)規矩術に同じ。

き‐く【喜懼】

よろこびとおそれ。一方では喜びながら、他方では懼おそれること。

き・く【利く・効く】

〔自五〕

(「聞く」と同源)

①有効にはたらく。活動する。栄華物語根合「あはれ、―・き給へる口かなと、上達部殿上人ほめ申し給ふ」。「気が―・く」

②ききめがある。効能が現れる。「薬が―・く」

③可能である。できる。「洗濯が―・く」「見晴らしが―・く」

④(他動詞として、「口を利く」の形で)物を言う。特に他人の世話などの場合に使う。

◇ふつう1・3は「利く」、2は「効く」と書く。

き・く【聞く・聴く】

〔他五〕

➊言語・声・音などに対し、聴覚器官が反応を示し活動する。

①聴覚器に音の感覚を生ずる。声・音が耳にはいる。万葉集5「うぐひすの声おと―・くなへに梅の花吾家わぎえの園に咲きて散る見ゆ」。「鐘の音を―・く」

②人の言葉をうけいれて意義を認識する。聞き知る。万葉集20「君が上はさやかに―・きつ思ひしごとく」。源氏物語帚木「寝たりけるこゑのしどけなき、いとよく似通ひたればいもうとと―・き給ひつ」。「講義を―・く」

③他人から伝え聞く。古事記下「そらみつ日本の国に雁子産むと未だ―・かず」。「彼は結婚したと―・いたが」「―・くところによると」

④聞き入れる。従う。許す。万葉集3「もののふの臣の壮士おとこは大王おおきみの任まけのまにまに―・くといふものそ」。「無理を―・いてもらう」

⑤よく聞いて処理する。読史余論「天下の事は後白河―・き給ひ信西いよいよ任用せらる」。「訴えを―・く」

⑥注意して耳にとめる。傾聴する。拾遺和歌集雑「松原越しに鳴くたづのあな長々し―・く人なしに」。「注意を―・く」

⑦(「訊く」とも書く)尋ねる。問う。源氏物語夕顔「忍び給へば若君の上をだにえ―・かず」。「道を―・く」「都合を―・く」「己の胸に―・け」

➋(「利く」とも書く)物事をためし調べる。

①かぎ試みる。かぐ。浄瑠璃、浦島年代記「酒の香―・けば前後を忘るる」。「香こうを―・く」

②味わい試みる。狂言、伯母が酒「好い酒か悪しい酒か私が―・いて見ずばなりますまい程に、一つ―・かせて下されい」

③あてて試みる。なぞらえる。準じる。「広さを柱に―・いて戸を作る」

◇広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う。

⇒聞いて呆れる

⇒聞いて極楽、見て地獄

⇒聞いて千金、見て一文

⇒聞きしに勝る

⇒聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥

⇒聞く耳持たぬ

⇒聞けば聞腹

⇒聞けば気の毒、見れば目の毒

き‐ぐ【木具】

①ヒノキの白木でつくった器物。

②木具膳きぐぜん。

き‐ぐ【危惧】

あやぶみおそれること。不安心。気がかり。危懼きく。「―をいだく」「将来を―する」

き‐ぐ【器具】

道具。うつわ。しくみの簡単な器械。「家庭用電気―」

き‐ぐ【機具】

機械と器具。

ぎく

①物がゆれ動くさま。

②驚き恐れるさま。ぎくり。びく。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「七百貫目の借銭負うて―ともせぬ」

ぎ‐く【疑懼】

疑いおそれること。

ギグ【gig】

軍艦・船舶に備えた細長い小形のボート。オールまたは帆で推進する。

きく‐あき【菊秋】

陰暦9月の異称。菊月。

きく‐あわせ【菊合】‥アハセ

物合ものあわせの一種。人数を左右に分け、双方から菊の花を持ち寄ってその優劣を争う遊戯。「寛平御時かんぴょうのおおんとき菊合」は現存最古の史料。

き‐ぐい【木杭】‥グヒ

①木製の杭。

②木の切れはし。木ぎれ。

きく‐いく【鞠育】

養い育てること。養育。

きくいし‐るい【菊石類】

〔動〕(→)アンモナイトの別称。

きく‐いただき【菊戴】

スズメ目ウグイス科の鳥。きわめて小形。体の背面は大体暗緑色で、雄の頭頂は橙黄色、菊花に似る。亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、秋から春にかけてシジュウカラなどの群れに混じって人里近くにも来る。〈[季]秋〉

きくいただき(雄)

き‐く【危懼】

(→)危惧きぐに同じ。

き‐く【奇句】

人の言い及ばない句。めずらしい句。

き‐く【起句】

①漢詩の初めの句。特に絶句の第一句。→起承転結。

②文の冒頭の文句。

き‐く【崎嶇】

山路のけわしいこと。転じて、世わたりの困難なことのたとえ。

き‐く【規矩】

①(「規」はコンパス、「矩」は物さしの意)手本。規則。「―準縄じゅんじょう」

②(→)規矩術に同じ。

き‐く【喜懼】

よろこびとおそれ。一方では喜びながら、他方では懼おそれること。

き・く【利く・効く】

〔自五〕

(「聞く」と同源)

①有効にはたらく。活動する。栄華物語根合「あはれ、―・き給へる口かなと、上達部殿上人ほめ申し給ふ」。「気が―・く」

②ききめがある。効能が現れる。「薬が―・く」

③可能である。できる。「洗濯が―・く」「見晴らしが―・く」

④(他動詞として、「口を利く」の形で)物を言う。特に他人の世話などの場合に使う。

◇ふつう1・3は「利く」、2は「効く」と書く。

き・く【聞く・聴く】

〔他五〕

➊言語・声・音などに対し、聴覚器官が反応を示し活動する。

①聴覚器に音の感覚を生ずる。声・音が耳にはいる。万葉集5「うぐひすの声おと―・くなへに梅の花吾家わぎえの園に咲きて散る見ゆ」。「鐘の音を―・く」

②人の言葉をうけいれて意義を認識する。聞き知る。万葉集20「君が上はさやかに―・きつ思ひしごとく」。源氏物語帚木「寝たりけるこゑのしどけなき、いとよく似通ひたればいもうとと―・き給ひつ」。「講義を―・く」

③他人から伝え聞く。古事記下「そらみつ日本の国に雁子産むと未だ―・かず」。「彼は結婚したと―・いたが」「―・くところによると」

④聞き入れる。従う。許す。万葉集3「もののふの臣の壮士おとこは大王おおきみの任まけのまにまに―・くといふものそ」。「無理を―・いてもらう」

⑤よく聞いて処理する。読史余論「天下の事は後白河―・き給ひ信西いよいよ任用せらる」。「訴えを―・く」

⑥注意して耳にとめる。傾聴する。拾遺和歌集雑「松原越しに鳴くたづのあな長々し―・く人なしに」。「注意を―・く」

⑦(「訊く」とも書く)尋ねる。問う。源氏物語夕顔「忍び給へば若君の上をだにえ―・かず」。「道を―・く」「都合を―・く」「己の胸に―・け」

➋(「利く」とも書く)物事をためし調べる。

①かぎ試みる。かぐ。浄瑠璃、浦島年代記「酒の香―・けば前後を忘るる」。「香こうを―・く」

②味わい試みる。狂言、伯母が酒「好い酒か悪しい酒か私が―・いて見ずばなりますまい程に、一つ―・かせて下されい」

③あてて試みる。なぞらえる。準じる。「広さを柱に―・いて戸を作る」

◇広く一般には「聞」を使い、注意深く耳を傾ける場合に「聴」を使う。

⇒聞いて呆れる

⇒聞いて極楽、見て地獄

⇒聞いて千金、見て一文

⇒聞きしに勝る

⇒聞くは一時の恥、聞かぬは末代の恥

⇒聞く耳持たぬ

⇒聞けば聞腹

⇒聞けば気の毒、見れば目の毒

き‐ぐ【木具】

①ヒノキの白木でつくった器物。

②木具膳きぐぜん。

き‐ぐ【危惧】

あやぶみおそれること。不安心。気がかり。危懼きく。「―をいだく」「将来を―する」

き‐ぐ【器具】

道具。うつわ。しくみの簡単な器械。「家庭用電気―」

き‐ぐ【機具】

機械と器具。

ぎく

①物がゆれ動くさま。

②驚き恐れるさま。ぎくり。びく。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「七百貫目の借銭負うて―ともせぬ」

ぎ‐く【疑懼】

疑いおそれること。

ギグ【gig】

軍艦・船舶に備えた細長い小形のボート。オールまたは帆で推進する。

きく‐あき【菊秋】

陰暦9月の異称。菊月。

きく‐あわせ【菊合】‥アハセ

物合ものあわせの一種。人数を左右に分け、双方から菊の花を持ち寄ってその優劣を争う遊戯。「寛平御時かんぴょうのおおんとき菊合」は現存最古の史料。

き‐ぐい【木杭】‥グヒ

①木製の杭。

②木の切れはし。木ぎれ。

きく‐いく【鞠育】

養い育てること。養育。

きくいし‐るい【菊石類】

〔動〕(→)アンモナイトの別称。

きく‐いただき【菊戴】

スズメ目ウグイス科の鳥。きわめて小形。体の背面は大体暗緑色で、雄の頭頂は橙黄色、菊花に似る。亜高山帯の針葉樹林で繁殖し、秋から春にかけてシジュウカラなどの群れに混じって人里近くにも来る。〈[季]秋〉

きくいただき(雄)

キクイタダキ

提供:OPO

キクイタダキ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

きく‐いちもんじ【菊一文字】

①刀剣の名。備前の刀工、一文字則宗・助宗の打った太刀で、特に菊紋を茎なかごに切ることを許されたすぐれた刀。銘には「一」の字は切らない。後鳥羽上皇の代作をした刀で、菊紋を後鳥羽上皇の作とみる。→菊の御作ぎょさく。

②菊の花の、花輪を大きくして16弁に作ったもの。

きくい‐むし【木食い虫・木蠧虫】‥クヒ‥

①ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は半円筒形で小さく、長さ約3ミリメートル。海産。海水中にある木材を食害、杭・船底に大害を与える。日本各地に分布。

きくいむし

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

きく‐いちもんじ【菊一文字】

①刀剣の名。備前の刀工、一文字則宗・助宗の打った太刀で、特に菊紋を茎なかごに切ることを許されたすぐれた刀。銘には「一」の字は切らない。後鳥羽上皇の代作をした刀で、菊紋を後鳥羽上皇の作とみる。→菊の御作ぎょさく。

②菊の花の、花輪を大きくして16弁に作ったもの。

きくい‐むし【木食い虫・木蠧虫】‥クヒ‥

①ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は半円筒形で小さく、長さ約3ミリメートル。海産。海水中にある木材を食害、杭・船底に大害を与える。日本各地に分布。

きくいむし

②キクイムシ科の甲虫。体長1.5〜4ミリメートル。成虫・幼虫とも樹皮下または材部に穴をあけて生活し、多くは林業害虫。こしんくいむし。

キクイムシ

撮影:海野和男

②キクイムシ科の甲虫。体長1.5〜4ミリメートル。成虫・幼虫とも樹皮下または材部に穴をあけて生活し、多くは林業害虫。こしんくいむし。

キクイムシ

撮影:海野和男

きく‐いも【菊芋】

キク科の多年草。全体はヒマワリに似るが小形、黄色の頭花は径約4センチメートル。北米原産。明治初年に日本に導入、現在はほとんど栽培されず各地で野生化。地下の塊茎はイヌリンを主成分とし、かつて食用。またアルコールや果糖製造の原料。

きくいも

きく‐いも【菊芋】

キク科の多年草。全体はヒマワリに似るが小形、黄色の頭花は径約4センチメートル。北米原産。明治初年に日本に導入、現在はほとんど栽培されず各地で野生化。地下の塊茎はイヌリンを主成分とし、かつて食用。またアルコールや果糖製造の原料。

きくいも

き‐ぐう【奇偶】

奇数と偶数。半はんと丁ちょう。

き‐ぐう【奇遇】

思いがけず出会うこと。不思議な縁でめぐりあうこと。「こんな所で会うとは―だ」

き‐ぐう【帰寓】

その家に、たちもどって居ること。

き‐ぐう【寄寓】

①他人の家に身を寄せること。「縁を頼って―する」

②かりのすまい。寓居ぐうきょ。

き‐ぐう【羇寓】

旅のやどり。旅ずまい。

ぎくう【祇空】

⇒いなづぎくう(稲津祇空)

きくおか【菊岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】

きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】‥ヲカ‥ゲウ

江戸後期の地歌の作曲家・演奏家。京都で活躍。八重崎検校とともに京風手事物の黄金期を築いた。「茶音頭」「夕顔」「ままの川」「笹の露」「御山みやま獅子」などを作曲。(1792〜1847)

⇒きくおか【菊岡】

きく‐か【菊花】‥クワ

⇒きっか

きく‐か【菊科】‥クワ

双子葉植物の一科。系統学上もっとも進化した群とされる。キク亜科とタンポポ亜科に二大別。植物の科としては最大で一年草から大高木まであり、分布は全世界の高山から海岸に至るまで、約900属2万種、日本には350種以上が知られる。花は独得の頭状花序をなし、個々の花は五数性、管状花と舌状花とがあり、果実に冠毛を有するものが多い。

きく‐がさね【菊襲】

①襲かさねの色目。山科流では、表は薄蘇芳うすすおう、裏は青。

②女房が秋着用する装束。上に蘇芳匂5枚、下に白3枚を重ね着るもの。

③かぶとの頂辺てへんの菊座。

きくがしら‐こうもり【菊頭蝙蝠】‥カウモリ

キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属の一種。比較的大形で、体長約6センチメートル。ヨーロッパからアジアに広く分布。洞窟に大群を作って生息。キクガシラコウモリ属には約70種が含まれるが、日本ではやや小形のコキクガシラコウモリもいる。顔に複雑な形をした鼻葉が発達し、菊頭の名はこれによる。

きく‐がた【菊形】

①菊の花の形。

②鷹の頭、鼻孔の上にふさふさと立った毛。菊毛。

きく‐からくさ【菊唐草】

唐草に菊の花をあしらった文様。

きくかわ【菊川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きくかわ‐えいざん【菊川英山】

きくがわ【菊川】‥ガハ

①静岡県南西部の市。牧ノ原台地の西方、菊川流域に位置する。製茶業と関連工業が盛ん。人口4万8千。

②静岡県島田市の地名。小夜の中山の東麓にある。1221年(承久3)承久の乱で敗れた中御門宗行が処刑される前にここに泊まり、宿の柱に「昔南陽県の菊水、下流を汲んで齢よわいを延ぶ、今東海道の菊川、西岸の傍ほとりで命を終おう」と書した。(承久記)→菊水きくすい1

きくかわ‐えいざん【菊川英山】‥カハ‥

江戸後期の浮世絵師。別号は重九斎。喜多川歌麿没後の一時期、美人画で人気があった。菊川派の祖。(1787〜1867)

⇒きくかわ【菊川】

きく‐がわら【菊瓦】‥ガハラ

菊の花の紋のついた小さい丸瓦。主に大棟の瓦などに用いる。

き‐くぎ【木釘】

木製の釘。指物さしものなどに用いる。

きく‐きく

物の節目ふしめなどが折れ曲がっているさま。

きく‐きく【聞く聞く】

聞きながら。聞き聞き。源氏物語横笛「入り給ふをも―寝たるやうにて」

ぎく‐ぎく

①物の節目などが折れ曲がっているさま。また、物がこすれ合ってきしむさま。「膝が―する」

②言語・動作の円滑でないさま。ぎくしゃく。

きく‐きり【菊桐】

①皇室の紋章で、菊の紋章と桐の紋章。

②菊と桐の文様。

→菊→桐

きく‐きん【麹菌】

(→)「こうじかび」に同じ。

きく‐くよう【菊供養】‥ヤウ

重陽ちょうようの日に東京の浅草寺せんそうじで行う菊花の供養。境内で買った菊を供え、すでに供養された菊と替えて持ち帰り、病難災難除けにする。現在は10月18日。〈[季]秋〉

きく‐げ【菊毛】

(→)菊形きくがた2に同じ。

きぐ‐ごしらえ【木具拵え】‥ゴシラヘ

木具膳に盛りつけた食事。好色一代男8「銀の燗鍋かんなべに名酒の数々、―の茶漬飯」

きくごろう【菊五郎】‥ラウ

⇒おのえきくごろう(尾上菊五郎)

きく‐ごろも【菊衣】

菊襲きくがさねの衣服。

きく‐ざ【菊座】

①菊の花の形に刻んだ座。武具類の飾りの座に用いる。

②穴のまわりを放射線状にかがること。

③キクザトウナスの略。日本カボチャの一品種。浮世風呂4「爰は―の大きながいいげな」

きく‐ざいく【菊細工】

菊の枝を曲げ、その花や葉を細工して、人物・鳥獣などの形に作ること。また、その作品。〈[季]秋〉

きく‐ざけ【菊酒】

①重陽ちょうようの節句に用いる酒。また、菊の花を浸して飲む酒。きくのさけ。菊花の酒。〈[季]秋〉

②味醂みりんの一種。きわめて濃いもの。肥後・加賀などに産した。田植草紙「酌を取らせて参れや加賀の―」

きく‐ざら【菊皿】

菊の花の形をした皿。また、菊の花の文様をつけた皿。

きく‐し【麯子】

中国・朝鮮で酒造に用いる麹こうじ。粉砕したり蒸したりした穀類を練り固め、糖化作用を有する黴かび類・酵母類を繁殖させたもの。

きく‐し【麹氏】

6〜7世紀、今の中国新疆ウイグル自治区トルファン地方に栄えた高昌国の漢人系王家の一つ。8代続いた。(498〜640)→高昌こうしょう

きくじどう【菊慈童】

①周の穆王ぼくおうの侍童の名。南陽郡の酈県れきけんに流されたが、その地で菊の露を飲んで不老不死となったという。→菊水きくすい1。

②能。(→)「枕慈童」に同じ。

③歌舞伎舞踊。長唄。初世杵屋忠次郎作曲。1758年(宝暦8)初演。本名題「乱菊枕慈童」。2の翻案。

きく‐じゃく【菊尺】

(菊の花の寸を測るからいう)尺度の一つ。1尺が曲尺かねじゃくの6寸に当たる。また、そのものさし。きくざし。

ぎく‐しゃく

物の動き、人の言動、人間関係が円滑でないさま。ぎくぎく。「会話が―する」「―した仲」

きく‐じゅつ【規矩術】

①オランダ流の測量術。寛永(1624〜1644)年間、樋口権右衛門にはじまる。

②(和算用語)作図により問題を解く一つの方法。

③指矩さしがねを使って、建築用木材に工作用の墨付けをする技術。

きく‐じゅんじょう【規矩準縄】

[孟子離婁上](「規」はコンパス、「矩」は物さし、「準」は水盛り、「縄」はすみなわの意)物事の規準となるもの。規則。手本。法則。のり。

きく‐じん【鞠訊・鞫訊】

(「鞠」「鞫」は、問いつめる意)罪をといただすこと。鞠問。

きく‐じん【麹塵】‥ヂン

(こうじの花に似ているのでいう)

①袍ほうの色の名。淡い黄緑色。古くは染色であるが、近世は織色で経たては青、緯ぬきは黄とする。天皇の袍の色で禁色きんじきの一つ。蔵人は下賜によって用いることが許された。また内宴の文人や殿上の賭弓のりゆみの射手は、文様を異にするが麹塵の闕腋けってきの袍をつけた。やまばといろ。あおいろ。きくちん。きちん。きじん。あおしらつるばみ。

Munsell color system: 5GY4.8/3.2

②「麹塵の袍」の略。

⇒きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】

きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】‥ヂン‥ハウ

天皇が略儀に着る束帯の袍。麹塵色で、桐・竹・鳳凰などの文様がある。親王、公卿も許されて着用した雑袍の一種。

⇒きく‐じん【麹塵】

きく・す【掬す】

〔他サ変〕

水などを両手ですくいとる。事情などを汲みとって察する。毛詩抄「水辺で水を―・せられたぞ」。「心情―・すべきものがある」

き‐くず【木屑】‥クヅ

木材を切り、または削りなどしてできた屑。

きく‐すい【菊水】

①中国河南省内郷県にある白河の支流。古名は鞠水。この川の崖上にある菊の露がこの川にしたたり落ちてその水きわめて甘く、水辺に住むものがその水を飲めば長命するという。→菊慈童。

②紋所の名。菊の花が流水の上に半ば浮かび出た形のもの。楠木くすのき氏の家紋として名高い。→菊(図)

きくすい‐かみきり【菊吸天牛】‥スヒ‥

カミキリムシ科の甲虫。体長約8ミリメートル。体は円筒形、藍黒色、前胸背板の中央に赤紋がある。5〜6月頃に現れ、キク科植物の茎をかみ、茎内に産卵するので、その上部は垂れ下がって枯れる。菊虎。

きくすいかみきり

き‐ぐう【奇偶】

奇数と偶数。半はんと丁ちょう。

き‐ぐう【奇遇】

思いがけず出会うこと。不思議な縁でめぐりあうこと。「こんな所で会うとは―だ」

き‐ぐう【帰寓】

その家に、たちもどって居ること。

き‐ぐう【寄寓】

①他人の家に身を寄せること。「縁を頼って―する」

②かりのすまい。寓居ぐうきょ。

き‐ぐう【羇寓】

旅のやどり。旅ずまい。

ぎくう【祇空】

⇒いなづぎくう(稲津祇空)

きくおか【菊岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】

きくおか‐けんぎょう【菊岡検校】‥ヲカ‥ゲウ

江戸後期の地歌の作曲家・演奏家。京都で活躍。八重崎検校とともに京風手事物の黄金期を築いた。「茶音頭」「夕顔」「ままの川」「笹の露」「御山みやま獅子」などを作曲。(1792〜1847)

⇒きくおか【菊岡】

きく‐か【菊花】‥クワ

⇒きっか

きく‐か【菊科】‥クワ

双子葉植物の一科。系統学上もっとも進化した群とされる。キク亜科とタンポポ亜科に二大別。植物の科としては最大で一年草から大高木まであり、分布は全世界の高山から海岸に至るまで、約900属2万種、日本には350種以上が知られる。花は独得の頭状花序をなし、個々の花は五数性、管状花と舌状花とがあり、果実に冠毛を有するものが多い。

きく‐がさね【菊襲】

①襲かさねの色目。山科流では、表は薄蘇芳うすすおう、裏は青。

②女房が秋着用する装束。上に蘇芳匂5枚、下に白3枚を重ね着るもの。

③かぶとの頂辺てへんの菊座。

きくがしら‐こうもり【菊頭蝙蝠】‥カウモリ

キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属の一種。比較的大形で、体長約6センチメートル。ヨーロッパからアジアに広く分布。洞窟に大群を作って生息。キクガシラコウモリ属には約70種が含まれるが、日本ではやや小形のコキクガシラコウモリもいる。顔に複雑な形をした鼻葉が発達し、菊頭の名はこれによる。

きく‐がた【菊形】

①菊の花の形。

②鷹の頭、鼻孔の上にふさふさと立った毛。菊毛。

きく‐からくさ【菊唐草】

唐草に菊の花をあしらった文様。

きくかわ【菊川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きくかわ‐えいざん【菊川英山】

きくがわ【菊川】‥ガハ

①静岡県南西部の市。牧ノ原台地の西方、菊川流域に位置する。製茶業と関連工業が盛ん。人口4万8千。

②静岡県島田市の地名。小夜の中山の東麓にある。1221年(承久3)承久の乱で敗れた中御門宗行が処刑される前にここに泊まり、宿の柱に「昔南陽県の菊水、下流を汲んで齢よわいを延ぶ、今東海道の菊川、西岸の傍ほとりで命を終おう」と書した。(承久記)→菊水きくすい1

きくかわ‐えいざん【菊川英山】‥カハ‥

江戸後期の浮世絵師。別号は重九斎。喜多川歌麿没後の一時期、美人画で人気があった。菊川派の祖。(1787〜1867)

⇒きくかわ【菊川】

きく‐がわら【菊瓦】‥ガハラ

菊の花の紋のついた小さい丸瓦。主に大棟の瓦などに用いる。

き‐くぎ【木釘】

木製の釘。指物さしものなどに用いる。

きく‐きく

物の節目ふしめなどが折れ曲がっているさま。

きく‐きく【聞く聞く】

聞きながら。聞き聞き。源氏物語横笛「入り給ふをも―寝たるやうにて」

ぎく‐ぎく

①物の節目などが折れ曲がっているさま。また、物がこすれ合ってきしむさま。「膝が―する」

②言語・動作の円滑でないさま。ぎくしゃく。

きく‐きり【菊桐】

①皇室の紋章で、菊の紋章と桐の紋章。

②菊と桐の文様。

→菊→桐

きく‐きん【麹菌】

(→)「こうじかび」に同じ。

きく‐くよう【菊供養】‥ヤウ

重陽ちょうようの日に東京の浅草寺せんそうじで行う菊花の供養。境内で買った菊を供え、すでに供養された菊と替えて持ち帰り、病難災難除けにする。現在は10月18日。〈[季]秋〉

きく‐げ【菊毛】

(→)菊形きくがた2に同じ。

きぐ‐ごしらえ【木具拵え】‥ゴシラヘ

木具膳に盛りつけた食事。好色一代男8「銀の燗鍋かんなべに名酒の数々、―の茶漬飯」

きくごろう【菊五郎】‥ラウ

⇒おのえきくごろう(尾上菊五郎)

きく‐ごろも【菊衣】

菊襲きくがさねの衣服。

きく‐ざ【菊座】

①菊の花の形に刻んだ座。武具類の飾りの座に用いる。

②穴のまわりを放射線状にかがること。

③キクザトウナスの略。日本カボチャの一品種。浮世風呂4「爰は―の大きながいいげな」

きく‐ざいく【菊細工】

菊の枝を曲げ、その花や葉を細工して、人物・鳥獣などの形に作ること。また、その作品。〈[季]秋〉

きく‐ざけ【菊酒】

①重陽ちょうようの節句に用いる酒。また、菊の花を浸して飲む酒。きくのさけ。菊花の酒。〈[季]秋〉

②味醂みりんの一種。きわめて濃いもの。肥後・加賀などに産した。田植草紙「酌を取らせて参れや加賀の―」

きく‐ざら【菊皿】

菊の花の形をした皿。また、菊の花の文様をつけた皿。

きく‐し【麯子】

中国・朝鮮で酒造に用いる麹こうじ。粉砕したり蒸したりした穀類を練り固め、糖化作用を有する黴かび類・酵母類を繁殖させたもの。

きく‐し【麹氏】

6〜7世紀、今の中国新疆ウイグル自治区トルファン地方に栄えた高昌国の漢人系王家の一つ。8代続いた。(498〜640)→高昌こうしょう

きくじどう【菊慈童】

①周の穆王ぼくおうの侍童の名。南陽郡の酈県れきけんに流されたが、その地で菊の露を飲んで不老不死となったという。→菊水きくすい1。

②能。(→)「枕慈童」に同じ。

③歌舞伎舞踊。長唄。初世杵屋忠次郎作曲。1758年(宝暦8)初演。本名題「乱菊枕慈童」。2の翻案。

きく‐じゃく【菊尺】

(菊の花の寸を測るからいう)尺度の一つ。1尺が曲尺かねじゃくの6寸に当たる。また、そのものさし。きくざし。

ぎく‐しゃく

物の動き、人の言動、人間関係が円滑でないさま。ぎくぎく。「会話が―する」「―した仲」

きく‐じゅつ【規矩術】

①オランダ流の測量術。寛永(1624〜1644)年間、樋口権右衛門にはじまる。

②(和算用語)作図により問題を解く一つの方法。

③指矩さしがねを使って、建築用木材に工作用の墨付けをする技術。

きく‐じゅんじょう【規矩準縄】

[孟子離婁上](「規」はコンパス、「矩」は物さし、「準」は水盛り、「縄」はすみなわの意)物事の規準となるもの。規則。手本。法則。のり。

きく‐じん【鞠訊・鞫訊】

(「鞠」「鞫」は、問いつめる意)罪をといただすこと。鞠問。

きく‐じん【麹塵】‥ヂン

(こうじの花に似ているのでいう)

①袍ほうの色の名。淡い黄緑色。古くは染色であるが、近世は織色で経たては青、緯ぬきは黄とする。天皇の袍の色で禁色きんじきの一つ。蔵人は下賜によって用いることが許された。また内宴の文人や殿上の賭弓のりゆみの射手は、文様を異にするが麹塵の闕腋けってきの袍をつけた。やまばといろ。あおいろ。きくちん。きちん。きじん。あおしらつるばみ。

Munsell color system: 5GY4.8/3.2

②「麹塵の袍」の略。

⇒きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】

きくじん‐の‐ほう【麹塵の袍】‥ヂン‥ハウ

天皇が略儀に着る束帯の袍。麹塵色で、桐・竹・鳳凰などの文様がある。親王、公卿も許されて着用した雑袍の一種。

⇒きく‐じん【麹塵】

きく・す【掬す】

〔他サ変〕

水などを両手ですくいとる。事情などを汲みとって察する。毛詩抄「水辺で水を―・せられたぞ」。「心情―・すべきものがある」

き‐くず【木屑】‥クヅ

木材を切り、または削りなどしてできた屑。

きく‐すい【菊水】

①中国河南省内郷県にある白河の支流。古名は鞠水。この川の崖上にある菊の露がこの川にしたたり落ちてその水きわめて甘く、水辺に住むものがその水を飲めば長命するという。→菊慈童。

②紋所の名。菊の花が流水の上に半ば浮かび出た形のもの。楠木くすのき氏の家紋として名高い。→菊(図)

きくすい‐かみきり【菊吸天牛】‥スヒ‥

カミキリムシ科の甲虫。体長約8ミリメートル。体は円筒形、藍黒色、前胸背板の中央に赤紋がある。5〜6月頃に現れ、キク科植物の茎をかみ、茎内に産卵するので、その上部は垂れ下がって枯れる。菊虎。

きくすいかみきり

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

き‐くず・す【着崩す】‥クヅス

〔他五〕

和服を、粋な感じが出るようわざと少し型を崩して着る。

きく‐ずみ【菊炭】

茶道で、胴炭などに添えて用いる炭。切り口が菊花状に見えるもの。

き‐ぐすり【生薬】

薬草のまだ刻まず、調剤してない漢方薬。しょうやく。

⇒きぐすり‐や【生薬屋】

きぐすり‐や【生薬屋】

①生薬を売る店。漢方薬の店。

②転じて、売薬店。薬舗。薬種屋。

⇒き‐ぐすり【生薬】

き‐くずれ【着崩れ】‥クヅレ

着物の着付けがゆるみ乱れてくること。「―を直す」

き‐くずれ【気崩れ】‥クヅレ

取引で、相場が上昇しているときに、何かのきっかけで一時的に下がること。

き‐ぐせ【着癖】

衣服の着方で、その人に特有のくせ。

きぐ‐ぜん【木具膳】

脚が高く縁の深い膳。足付の折敷おしき。足打あしうち。木具。

きく‐そく【鞠足】

蹴鞠けまりのたくみな人。

きく‐ぞろえ【菊揃え】‥ゾロヘ

菊の花を陳列して優劣を競うこと。

きくた【菊多・菊田】

磐城国の郡名。今の福島県磐城地方の一部。

⇒きくた‐ずり【菊多摺】

⇒きくた‐の‐せき【菊多関】

きくた【菊田】

姓氏の一つ。

⇒きくた‐かずお【菊田一夫】

きくた‐かずお【菊田一夫】‥ヲ

劇作家・演出家。本名、数男。横浜生れ。ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」「君の名は」のほか、芸術座上演の「がめつい奴」「がしんたれ」を作・演出し、商業演劇に活躍。(1908〜1973)

菊田一夫

撮影:田沼武能

き‐くず・す【着崩す】‥クヅス

〔他五〕

和服を、粋な感じが出るようわざと少し型を崩して着る。

きく‐ずみ【菊炭】

茶道で、胴炭などに添えて用いる炭。切り口が菊花状に見えるもの。

き‐ぐすり【生薬】

薬草のまだ刻まず、調剤してない漢方薬。しょうやく。

⇒きぐすり‐や【生薬屋】

きぐすり‐や【生薬屋】

①生薬を売る店。漢方薬の店。

②転じて、売薬店。薬舗。薬種屋。

⇒き‐ぐすり【生薬】

き‐くずれ【着崩れ】‥クヅレ

着物の着付けがゆるみ乱れてくること。「―を直す」

き‐くずれ【気崩れ】‥クヅレ

取引で、相場が上昇しているときに、何かのきっかけで一時的に下がること。

き‐ぐせ【着癖】

衣服の着方で、その人に特有のくせ。

きぐ‐ぜん【木具膳】

脚が高く縁の深い膳。足付の折敷おしき。足打あしうち。木具。

きく‐そく【鞠足】

蹴鞠けまりのたくみな人。

きく‐ぞろえ【菊揃え】‥ゾロヘ

菊の花を陳列して優劣を競うこと。

きくた【菊多・菊田】

磐城国の郡名。今の福島県磐城地方の一部。

⇒きくた‐ずり【菊多摺】

⇒きくた‐の‐せき【菊多関】

きくた【菊田】

姓氏の一つ。

⇒きくた‐かずお【菊田一夫】

きくた‐かずお【菊田一夫】‥ヲ

劇作家・演出家。本名、数男。横浜生れ。ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」「君の名は」のほか、芸術座上演の「がめつい奴」「がしんたれ」を作・演出し、商業演劇に活躍。(1908〜1973)

菊田一夫

撮影:田沼武能

⇒きくた【菊田】

きくた‐ずり【菊多摺】

菊多地方から産した摺模様。江戸中期、安永・天明の頃行われた。

⇒きくた【菊多・菊田】

きく‐たてわき【菊立涌】

立涌たちわきに菊をあしらった文様。

きくた‐の‐せき【菊多関】

勿来関なこそのせきの古名。

⇒きくた【菊多・菊田】

き‐くたびれ【気草臥】

いろいろ気をくばって神経が疲れること。きくたぶれ。浄瑠璃、双生隅田川「長旅は足よりも先づ―」

きくち【菊池】

熊本県北部の市。中心地区の隈府わいふは中世には菊池氏の居城地。人口5万2千。

⇒きくち‐じんじゃ【菊池神社】

きくち【菊池】

姓氏の一つ。中世、肥後の豪族。

⇒きくち‐かいそう【菊池海荘】

⇒きくち‐かずお【菊池一雄】

⇒きくち‐かん【菊池寛】

⇒きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】

⇒きくち‐けいげつ【菊池契月】

⇒きくち‐ござん【菊池五山】

⇒きくち‐せいし【菊池正士】

⇒きくち‐だいろく【菊池大麓】

⇒きくち‐たけしげ【菊池武重】

⇒きくち‐たけとき【菊池武時】

⇒きくち‐たけとし【菊池武敏】

⇒きくち‐たけとも【菊池武朝】

⇒きくち‐たけみつ【菊池武光】

⇒きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】

⇒きくち‐ようさい【菊池容斎】

き‐ぐち【木口】

①材木の等級または性質。

②木材の切口。こぐち。

③袋などの口につけた木のとって。

きくち‐かいそう【菊池海荘】‥サウ

江戸後期の漢詩人。本姓は垣内。初め渓琴と号。紀伊の人。商家を継ぎ、大窪詩仏に詩を学ぶ。紀州湯浅浦に古碧吟社を開き、広瀬旭荘など当時の名流と交遊。著「渓琴山房詩」など。(1799〜1881)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かずお【菊池一雄】‥ヲ

彫刻家。京都生れ。菊池契月の長男。藤川勇造に師事。東大卒。パリ留学後、新制作派協会会員となる。東京芸大教授。作「原爆の子」。著「ロダン」。(1908〜1985)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん【菊池寛】‥クワン

(本名ヒロシとよむ)作家。香川県生れ。京大英文科卒。芥川竜之介・久米正雄らと第3次・第4次「新思潮」を発刊。「無名作家の日記」「忠直卿行状記」「恩讐の彼方に」、戯曲「父帰る」「藤十郎の恋」などを発表、のち長編通俗小説に成功。また、雑誌「文芸春秋」を創刊、作家の育成、文芸の普及に貢献。(1888〜1948)

菊池 寛

撮影:林 忠彦

⇒きくた【菊田】

きくた‐ずり【菊多摺】

菊多地方から産した摺模様。江戸中期、安永・天明の頃行われた。

⇒きくた【菊多・菊田】

きく‐たてわき【菊立涌】

立涌たちわきに菊をあしらった文様。

きくた‐の‐せき【菊多関】

勿来関なこそのせきの古名。

⇒きくた【菊多・菊田】

き‐くたびれ【気草臥】

いろいろ気をくばって神経が疲れること。きくたぶれ。浄瑠璃、双生隅田川「長旅は足よりも先づ―」

きくち【菊池】

熊本県北部の市。中心地区の隈府わいふは中世には菊池氏の居城地。人口5万2千。

⇒きくち‐じんじゃ【菊池神社】

きくち【菊池】

姓氏の一つ。中世、肥後の豪族。

⇒きくち‐かいそう【菊池海荘】

⇒きくち‐かずお【菊池一雄】

⇒きくち‐かん【菊池寛】

⇒きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】

⇒きくち‐けいげつ【菊池契月】

⇒きくち‐ござん【菊池五山】

⇒きくち‐せいし【菊池正士】

⇒きくち‐だいろく【菊池大麓】

⇒きくち‐たけしげ【菊池武重】

⇒きくち‐たけとき【菊池武時】

⇒きくち‐たけとし【菊池武敏】

⇒きくち‐たけとも【菊池武朝】

⇒きくち‐たけみつ【菊池武光】

⇒きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】

⇒きくち‐ようさい【菊池容斎】

き‐ぐち【木口】

①材木の等級または性質。

②木材の切口。こぐち。

③袋などの口につけた木のとって。

きくち‐かいそう【菊池海荘】‥サウ

江戸後期の漢詩人。本姓は垣内。初め渓琴と号。紀伊の人。商家を継ぎ、大窪詩仏に詩を学ぶ。紀州湯浅浦に古碧吟社を開き、広瀬旭荘など当時の名流と交遊。著「渓琴山房詩」など。(1799〜1881)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かずお【菊池一雄】‥ヲ

彫刻家。京都生れ。菊池契月の長男。藤川勇造に師事。東大卒。パリ留学後、新制作派協会会員となる。東京芸大教授。作「原爆の子」。著「ロダン」。(1908〜1985)

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん【菊池寛】‥クワン

(本名ヒロシとよむ)作家。香川県生れ。京大英文科卒。芥川竜之介・久米正雄らと第3次・第4次「新思潮」を発刊。「無名作家の日記」「忠直卿行状記」「恩讐の彼方に」、戯曲「父帰る」「藤十郎の恋」などを発表、のち長編通俗小説に成功。また、雑誌「文芸春秋」を創刊、作家の育成、文芸の普及に貢献。(1888〜1948)

菊池 寛

撮影:林 忠彦

→作品:『恩讐の彼方に』

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】‥クワンシヤウ

菊池寛を記念して、文学・演劇・映画・新聞・放送・雑誌・出版など文化活動に功績のあった個人・団体に贈られる賞。

⇒きくち【菊池】

きくち‐けいげつ【菊池契月】

日本画家。本名、完爾。長野県生れ。もと細野氏。日本画家菊池芳文の女婿となり、京都で活動。四条派の流れを汲み、清澄で気品のある作品を残す。(1879〜1955)

菊池契月

撮影:田沼武能

→作品:『恩讐の彼方に』

⇒きくち【菊池】

きくち‐かん‐しょう【菊池寛賞】‥クワンシヤウ

菊池寛を記念して、文学・演劇・映画・新聞・放送・雑誌・出版など文化活動に功績のあった個人・団体に贈られる賞。

⇒きくち【菊池】

きくち‐けいげつ【菊池契月】

日本画家。本名、完爾。長野県生れ。もと細野氏。日本画家菊池芳文の女婿となり、京都で活動。四条派の流れを汲み、清澄で気品のある作品を残す。(1879〜1955)

菊池契月

撮影:田沼武能

⇒きくち【菊池】

きくち‐ござん【菊池五山】

江戸後期の漢詩人。讃岐の人。京都で柴野栗山に学び、のち江戸の江湖詩社に参加。「五山堂詩話」を編集刊行し、文化・文政期に漢詩の批評家として活躍。(1769〜1849)

⇒きくち【菊池】

きく‐ちしゃ【菊萵苣】

(→)エンダイブに同じ。

きくち‐じんじゃ【菊池神社】

熊本県菊池市隈府わいふにある元別格官幣社。祭神は菊池武時・武重・武光。1870年(明治3)の創祀。

⇒きくち【菊池】

きくち‐せいし【菊池正士】

原子物理学者。東京生れ。大麓の子。理化学研究所時代、雲母の単結晶薄片を用いて電子線回折像を研究。日本の原子核研究・原子力開発の指導者。文化勲章。(1902〜1974)

⇒きくち【菊池】

きくち‐だいろく【菊池大麓】

数学者。箕作秋坪の次男。東京の人。イギリスに留学。近代数学の紹介に尽くす。東大総長・文相・京大総長・学士院長・理化学研究所長。(1855〜1917)

菊池大麓

提供:毎日新聞社

⇒きくち【菊池】

きくち‐ござん【菊池五山】

江戸後期の漢詩人。讃岐の人。京都で柴野栗山に学び、のち江戸の江湖詩社に参加。「五山堂詩話」を編集刊行し、文化・文政期に漢詩の批評家として活躍。(1769〜1849)

⇒きくち【菊池】

きく‐ちしゃ【菊萵苣】

(→)エンダイブに同じ。

きくち‐じんじゃ【菊池神社】

熊本県菊池市隈府わいふにある元別格官幣社。祭神は菊池武時・武重・武光。1870年(明治3)の創祀。

⇒きくち【菊池】

きくち‐せいし【菊池正士】

原子物理学者。東京生れ。大麓の子。理化学研究所時代、雲母の単結晶薄片を用いて電子線回折像を研究。日本の原子核研究・原子力開発の指導者。文化勲章。(1902〜1974)

⇒きくち【菊池】

きくち‐だいろく【菊池大麓】

数学者。箕作秋坪の次男。東京の人。イギリスに留学。近代数学の紹介に尽くす。東大総長・文相・京大総長・学士院長・理化学研究所長。(1855〜1917)

菊池大麓

提供:毎日新聞社

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけしげ【菊池武重】

南北朝時代の武将。武時の長子。父の挙兵に従い、その戦死後、九州南朝軍の中心として肥後・筑後で戦う。( 〜1338頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとき【菊池武時】

鎌倉末期の武将。剃髪して寂阿と称。1333年(元弘3)兵を挙げ、鎮西探題北条英時を博多に攻めたが、敗死。( 〜1333)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとし【菊池武敏】

南北朝時代の武将。武時の次子。1336年(延元1)足利尊氏と戦って敗れ、のち各地に転戦。( 〜1341頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとも【菊池武朝】

南北朝時代の武将。初名、武興。武光の孫。懐良かねよし・良成ながなり両親王を奉じ、隈部山城を本拠として、九州探題今川了俊と対抗したが、大勢を転換できなかった。(1363〜1407)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけみつ【菊池武光】

南北朝時代の武将。武時の子。征西将軍懐良かねよし親王の下、大友氏時・少弐頼尚らと戦う。( 〜1373)

⇒きくち【菊池】

き‐くちば【黄朽葉】

染色の名。朽葉色で黄色の勝った色。宇津保物語俊蔭「―の唐衣ひとかさね」

きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】‥イウハウ

小説家。名は清。水戸市生れ。大阪毎日新聞記者。家庭小説の先駆者。作「己が罪」「乳姉妹」など。(1870〜1947)

⇒きくち【菊池】

きくち‐ようさい【菊池容斎】

幕末〜明治初期の画家。名は武保。江戸の人。狩野派・土佐派を学び、歴史画に秀でた。忠臣孝子の絵入り伝記集「前賢故実」を著し、明治天皇から日本画士の称号を与えられた。(1788〜1878)

⇒きくち【菊池】

き‐くつ【奇崛】

山が険しく変化のあるさま。転じて、一風かわってすぐれているさま。

き‐ぐつ【木沓・木履】

木製のはきものの総称。浅沓あさぐつ・ぼっくりの類。〈倭名類聚鈔12〉

きく‐づき【菊月】

陰暦9月の異称。菊秋。〈[季]秋〉

ぎく‐つ・く

〔自四〕

言語・動作などがぎくぎくして、なめらかでない。

きく‐づくり【菊作り】

①菊を栽培すること。また、その人。

②「菊作の太刀たち」の略。

⇒きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

菊一文字きくいちもんじの刀。

⇒きく‐づくり【菊作り】

ぎくっ‐と

〔副〕

①思いがけない事態によって驚きや恐怖などの心理的衝撃を受けるさま。「図星を指されて―する」

②急に力が加わって折れ曲がるさま。関節などに強い衝撃を受けるさま。「―捻挫する」

きく‐つば【菊鍔】

菊の花の透かし彫りをした刀の鍔。

きく‐と【菊斗】

(→)鬼斗に同じ。

きく‐とうだい【菊灯台】

台座を菊の花の形にした灯明台。朱塗り・黒塗り・白木などがある。

きく‐とじ【菊綴じ】‥トヂ

水干すいかん・鎧直垂よろいひたたれなどの縫合せ目に綴じつけた飾り。その形が菊の花に似るからいう。もと、衣服のほころびを防ぐため縫目の要所に縫いつけたもの。直垂には組紐くみひも、素襖すおうには細い革を結びつけて「結び菊綴」という。

菊綴じ

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけしげ【菊池武重】

南北朝時代の武将。武時の長子。父の挙兵に従い、その戦死後、九州南朝軍の中心として肥後・筑後で戦う。( 〜1338頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとき【菊池武時】

鎌倉末期の武将。剃髪して寂阿と称。1333年(元弘3)兵を挙げ、鎮西探題北条英時を博多に攻めたが、敗死。( 〜1333)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとし【菊池武敏】

南北朝時代の武将。武時の次子。1336年(延元1)足利尊氏と戦って敗れ、のち各地に転戦。( 〜1341頃)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけとも【菊池武朝】

南北朝時代の武将。初名、武興。武光の孫。懐良かねよし・良成ながなり両親王を奉じ、隈部山城を本拠として、九州探題今川了俊と対抗したが、大勢を転換できなかった。(1363〜1407)

⇒きくち【菊池】

きくち‐たけみつ【菊池武光】

南北朝時代の武将。武時の子。征西将軍懐良かねよし親王の下、大友氏時・少弐頼尚らと戦う。( 〜1373)

⇒きくち【菊池】

き‐くちば【黄朽葉】

染色の名。朽葉色で黄色の勝った色。宇津保物語俊蔭「―の唐衣ひとかさね」

きくち‐ゆうほう【菊池幽芳】‥イウハウ

小説家。名は清。水戸市生れ。大阪毎日新聞記者。家庭小説の先駆者。作「己が罪」「乳姉妹」など。(1870〜1947)

⇒きくち【菊池】

きくち‐ようさい【菊池容斎】

幕末〜明治初期の画家。名は武保。江戸の人。狩野派・土佐派を学び、歴史画に秀でた。忠臣孝子の絵入り伝記集「前賢故実」を著し、明治天皇から日本画士の称号を与えられた。(1788〜1878)

⇒きくち【菊池】

き‐くつ【奇崛】

山が険しく変化のあるさま。転じて、一風かわってすぐれているさま。

き‐ぐつ【木沓・木履】

木製のはきものの総称。浅沓あさぐつ・ぼっくりの類。〈倭名類聚鈔12〉

きく‐づき【菊月】

陰暦9月の異称。菊秋。〈[季]秋〉

ぎく‐つ・く

〔自四〕

言語・動作などがぎくぎくして、なめらかでない。

きく‐づくり【菊作り】

①菊を栽培すること。また、その人。

②「菊作の太刀たち」の略。

⇒きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

きくづくり‐の‐たち【菊作りの太刀】

菊一文字きくいちもんじの刀。

⇒きく‐づくり【菊作り】

ぎくっ‐と

〔副〕

①思いがけない事態によって驚きや恐怖などの心理的衝撃を受けるさま。「図星を指されて―する」

②急に力が加わって折れ曲がるさま。関節などに強い衝撃を受けるさま。「―捻挫する」

きく‐つば【菊鍔】

菊の花の透かし彫りをした刀の鍔。

きく‐と【菊斗】

(→)鬼斗に同じ。

きく‐とうだい【菊灯台】

台座を菊の花の形にした灯明台。朱塗り・黒塗り・白木などがある。

きく‐とじ【菊綴じ】‥トヂ

水干すいかん・鎧直垂よろいひたたれなどの縫合せ目に綴じつけた飾り。その形が菊の花に似るからいう。もと、衣服のほころびを防ぐため縫目の要所に縫いつけたもの。直垂には組紐くみひも、素襖すおうには細い革を結びつけて「結び菊綴」という。

菊綴じ

きく‐な【菊菜】

春菊しゅんぎくの別称。〈[季]春〉。〈物類称呼〉

きく‐なます【菊膾】

菊の花弁でこしらえた膾。〈[季]秋〉

きく‐ならく【聞道・聞説】

(動詞聞クに助動詞ナリのク語法ナラクが接続した語。漢文の訓読によって生じた慣用句)聞くところによると。

きく‐にんぎょう【菊人形】‥ギヤウ

菊の花や葉で飾りつけた人形の見世物。多く歌舞伎狂言に取材。明治時代には東京団子坂・国技館(両国)のものが有名。菊細工。〈[季]秋〉。島崎藤村、春「団子坂の―で人の出る時節」

きく‐の‐えん【菊の宴】

陰暦9月9日、宮中で催された観菊の宴。きくのえに。菊の節会せちえ。重陽ちょうようの宴。菊花の宴。九日の宴。大鏡時平「九月のこよひ、内裏にて―有りしに」

きく‐の‐が【菊の賀】

菊の花の咲く頃に行う長寿の祝い。忠見集「―せらるる又の日」

きく‐の‐きせわた【菊の被綿】

菊の花に綿をおおいかぶせたもの。重陽ちょうようの節句の行事で、前夜、菊の花に綿をおおって、その露や香を移しとり、翌朝その綿で身体を拭うと長寿を保つという。きせわた。きくわた。きくのわた。〈[季]秋〉

きく‐の‐ぎょさく【菊の御作】

後鳥羽院が作った刀剣。茎なかごに菊紋を切ってあり、現存の菊紋は多く16葉で稀に24葉。御所焼き・御所作り・菊作りともいう。きくのごさく。→菊一文字

きく‐の‐さかずき【菊の盃】‥サカヅキ

菊の宴で、盃に菊の花を浮かべて長寿を祝うこと。また、その酒盃。菊花の杯。続千載和歌集秋「行く末の秋を重ねて九重に千代までめづる―」

きく‐の‐さけ【菊の酒】

(→)菊酒きくざけ1に同じ。〈[季]秋〉

きく‐の‐しずく【菊の雫】‥シヅク

菊に置く露。飲むと長生きをするといわれた。→菊の露

きく‐の‐したみず【菊の下水】‥ミヅ

菊の下を流れる水。飲むと長生きをするといわれた。菊水。新古今和歌集賀「山河の―いかなれば流れてひとのおいをせくらむ」

きく‐の‐せちえ【菊の節会】‥ヱ

(→)「菊の宴」に同じ。

きく‐の‐せっく【菊の節句】

五節句の一つ。陰暦9月9日の節句。菊節句。重陽ちょうようの節。菊の日。〈[季]秋〉。→菊の宴

きく‐の‐たかはま【企救の高浜】

⇒きくのはま(企救の浜)

きく‐の‐つゆ【菊の露】

①菊にやどる露。飲むと長生きをするといわれた。紫式部日記「―若ゆばかりに袖濡れて花のあるじに千代はゆづらむ」

②地歌の曲名。端歌物。浄瑠璃「壺坂霊験記」にも取り入れられた。

きくのはな【菊の花】

狂言。太郎冠者が、ぼうぼう頭に菊の花をさしていたことが機縁で上臈と接するが、草履を盗んで恥をかいたという失敗告白談。茫茫頭ぼうぼうがしら。

きくのはな‐ずり【菊の花摺】

布などに摺り出した菊の花の文様。

きくのはな‐づつみ【菊の花包み】

折形の一種。紙を折って熨斗のし包みのように作ったもので、重陽ちょうようの節句に菊の花を包むのに用いた。

きく‐の‐はま【企救の浜・菊の浜】

豊前国企救郡の海浜(現、北九州市内)。江戸時代、九州諸大名の参勤交代の際の乗船地。企救の長浜。企救の高浜。(歌枕)

きく‐の‐ひ【菊の日】

陰暦9月9日菊の節句のこと。

きく‐の‐ま【菊の間】

江戸城中の表座敷の一つ。襖ふすまに、籬まがきに菊の絵を描く。3万石以下の譜代大名・大番頭おおばんがしら・書院番頭・小姓組番頭などの詰所。

きく‐の‐みず【菊の水】‥ミヅ

菊酒きくざけ。菊水。

きく‐のり【菊海苔】

①食用菊の花弁を蒸して板状にまとめ、乾燥したもの。八戸はちのへの名産。

②〔植〕オキツノリの別称。

きく‐の‐わた【菊の綿】

(→)「きくのきせわた」に同じ。紫式部日記「九日、―を兵部のおもとのもてきて」

きく‐な【菊菜】

春菊しゅんぎくの別称。〈[季]春〉。〈物類称呼〉

きく‐なます【菊膾】

菊の花弁でこしらえた膾。〈[季]秋〉

きく‐ならく【聞道・聞説】

(動詞聞クに助動詞ナリのク語法ナラクが接続した語。漢文の訓読によって生じた慣用句)聞くところによると。

きく‐にんぎょう【菊人形】‥ギヤウ

菊の花や葉で飾りつけた人形の見世物。多く歌舞伎狂言に取材。明治時代には東京団子坂・国技館(両国)のものが有名。菊細工。〈[季]秋〉。島崎藤村、春「団子坂の―で人の出る時節」

きく‐の‐えん【菊の宴】

陰暦9月9日、宮中で催された観菊の宴。きくのえに。菊の節会せちえ。重陽ちょうようの宴。菊花の宴。九日の宴。大鏡時平「九月のこよひ、内裏にて―有りしに」

きく‐の‐が【菊の賀】

菊の花の咲く頃に行う長寿の祝い。忠見集「―せらるる又の日」

きく‐の‐きせわた【菊の被綿】

菊の花に綿をおおいかぶせたもの。重陽ちょうようの節句の行事で、前夜、菊の花に綿をおおって、その露や香を移しとり、翌朝その綿で身体を拭うと長寿を保つという。きせわた。きくわた。きくのわた。〈[季]秋〉

きく‐の‐ぎょさく【菊の御作】

後鳥羽院が作った刀剣。茎なかごに菊紋を切ってあり、現存の菊紋は多く16葉で稀に24葉。御所焼き・御所作り・菊作りともいう。きくのごさく。→菊一文字

きく‐の‐さかずき【菊の盃】‥サカヅキ

菊の宴で、盃に菊の花を浮かべて長寿を祝うこと。また、その酒盃。菊花の杯。続千載和歌集秋「行く末の秋を重ねて九重に千代までめづる―」

きく‐の‐さけ【菊の酒】

(→)菊酒きくざけ1に同じ。〈[季]秋〉

きく‐の‐しずく【菊の雫】‥シヅク

菊に置く露。飲むと長生きをするといわれた。→菊の露

きく‐の‐したみず【菊の下水】‥ミヅ

菊の下を流れる水。飲むと長生きをするといわれた。菊水。新古今和歌集賀「山河の―いかなれば流れてひとのおいをせくらむ」

きく‐の‐せちえ【菊の節会】‥ヱ

(→)「菊の宴」に同じ。

きく‐の‐せっく【菊の節句】

五節句の一つ。陰暦9月9日の節句。菊節句。重陽ちょうようの節。菊の日。〈[季]秋〉。→菊の宴

きく‐の‐たかはま【企救の高浜】

⇒きくのはま(企救の浜)

きく‐の‐つゆ【菊の露】

①菊にやどる露。飲むと長生きをするといわれた。紫式部日記「―若ゆばかりに袖濡れて花のあるじに千代はゆづらむ」

②地歌の曲名。端歌物。浄瑠璃「壺坂霊験記」にも取り入れられた。

きくのはな【菊の花】

狂言。太郎冠者が、ぼうぼう頭に菊の花をさしていたことが機縁で上臈と接するが、草履を盗んで恥をかいたという失敗告白談。茫茫頭ぼうぼうがしら。

きくのはな‐ずり【菊の花摺】

布などに摺り出した菊の花の文様。

きくのはな‐づつみ【菊の花包み】

折形の一種。紙を折って熨斗のし包みのように作ったもので、重陽ちょうようの節句に菊の花を包むのに用いた。

きく‐の‐はま【企救の浜・菊の浜】

豊前国企救郡の海浜(現、北九州市内)。江戸時代、九州諸大名の参勤交代の際の乗船地。企救の長浜。企救の高浜。(歌枕)

きく‐の‐ひ【菊の日】

陰暦9月9日菊の節句のこと。

きく‐の‐ま【菊の間】

江戸城中の表座敷の一つ。襖ふすまに、籬まがきに菊の絵を描く。3万石以下の譜代大名・大番頭おおばんがしら・書院番頭・小姓組番頭などの詰所。

きく‐の‐みず【菊の水】‥ミヅ

菊酒きくざけ。菊水。

きく‐のり【菊海苔】

①食用菊の花弁を蒸して板状にまとめ、乾燥したもの。八戸はちのへの名産。

②〔植〕オキツノリの別称。

きく‐の‐わた【菊の綿】

(→)「きくのきせわた」に同じ。紫式部日記「九日、―を兵部のおもとのもてきて」

広辞苑 ページ 4698 での【○義旗を翻す】単語。