複数辞典一括検索+![]()

![]()

○札片を切るさつびらをきる🔗⭐🔉

○札片を切るさつびらをきる

大金を惜しげもなく派手に使う。

⇒さつ‐びら【札片】

ざっ‐ぴん【雑品】

こまごましたいろいろの品。

ザッピング【zapping】

①リモコンを使ってテレビのチャンネルを頻繁に変えること。

②録画した番組のコマーシャル部分を削除したり早送りしたりすること。

さっ‐ぷ【撒布】

ふりまくこと。→さんぷ

ざっぶ

ざんぶり。狂言、那須与一「雲にあがつて海に―と入る」

さっ‐ぷうけい【殺風景】

(風景をそこなう意)

①風致の乏しいこと。〈文明本節用集〉。「―なビル街」

②風雅なおもむきに欠けること。おもしろみがなく、興ざめがすること。無風流。無趣味。日葡辞書「サップウケイナヒト」。「―な話」

サッフォー【Sapphō】

前7世紀頃のギリシアの女性抒情詩人。レスボス島の生れ。その詩は高い声価を受けたにも拘わらず、貴族の娘たちを集めて詩と音楽を教えていたために、同性愛、悲恋の投身自殺など種々の伝説が生まれたが、根拠はない。20世紀初頭パピルス文書から作品の断片多数が発見された。→サフィズム

さっぷげんき【冊府元亀】

中国の類書。1000巻。北宋の王欽若・楊億らが真宗の勅を奉じて撰。1013年ころ成る。中国古来の史実を31部1115門に分けて記したもの。唐代の史実についての貴重な史料。

ざつ‐ぶつ【雑物】

種々雑多のもの。ぞうもつ。

ざっぷり

①水がかかったり、勢いよく水の中へ入ったりする時の音。また、その動作の形容。浮世風呂前「生酔ひの頭から―」

②勢いよく切るさま。ざっくり。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「切つた切つたと人寄せの声をとめんと又―」

ざつ‐ぶん【雑文】

専門的でない、軽い文章。軽く書き流した文章。多く卑しめて、あるいは謙遜していう。「―を書く」「―家」

ざっ‐ぷん【雑粉】

小麦以外の穀類のこな。

さっ‐ぺい【撒兵】

江戸幕府が文久(1861〜1864)年間に創設した洋式の歩兵。フランス人に教練させ、江戸城の諸門に配置した。さんぺい。

ざっ‐ぺん【雑編】

雑多の文を編集した書物。

さっ‐ぽう【冊封】

⇒さくほう

ざっ‐ぽう【雑袍】‥パウ

(→)直衣のうしに同じ。平家物語1「禁色きんじき―をゆり」

ざっ‐ぽう【雑報】

①雑多な出来事の報道。

②新聞の社会面の記事。森鴎外、ヰタ‐セクスアリス「新聞の―のやうな世間話を材料帳に留とめて置いて」。「―欄」

ざっぽう‐か【雑方家】‥パウ‥

古医方と後世方とを折衷した漢方医家。宝暦(1751〜1764)頃の江戸の望月三英、京都の福井楓亭・荻野元凱らの俗称。

ざつ‐ぼく【雑木】

いろいろな種類の木。また、たいした用途もない木。ぞうき。

さっぽろ【札幌】

北海道石狩平野南西部にある政令指定都市。北海道庁・石狩支庁・北海道大学の所在地。明治期の計画によって市街地は格子状の街路を形成する。ビール・酪製品など食品工業が盛ん。人口188万1千。

札幌 時計台

撮影:新海良夫

北海道庁

撮影:新海良夫

北海道庁

撮影:新海良夫

札幌 大通り公園

撮影:佐藤 尚

札幌 大通り公園

撮影:佐藤 尚

⇒さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】

⇒さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】‥ガクカウ

北海道大学の前身。1872年(明治5)東京に創設した開拓使仮学校を、75年札幌に移し、翌年札幌農学校と改称。W.S.クラークの感化、人材育成などで有名。

⇒さっぽろ【札幌】

さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

(bandは集団の意)W.S.クラークを中心に札幌で1877年(明治10)に結成されたプロテスタント系キリスト教集団。内村鑑三・新渡戸稲造らが輩出。

⇒さっぽろ【札幌】

さつま【薩摩】

①旧国名。今の鹿児島県の西部。薩州。

②江戸の古浄瑠璃の芸姓。→薩摩浄雲。

③「さつまいも」の略。

④「さつまがすり」の略。

⇒さつま‐あげ【薩摩揚げ】

⇒さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

⇒さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

⇒さつま‐いり【薩摩炒り】

⇒さつま‐うま【薩摩馬】

⇒さつま‐がすり【薩摩絣】

⇒さつま‐ガラス【薩摩硝子】

⇒さつま‐ぎく【薩摩菊】

⇒さつま‐ぐし【薩摩櫛】

⇒さつま‐げき【薩摩外記】

⇒さつま‐げた【薩摩下駄】

⇒さつま‐けん【薩摩拳】

⇒さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

⇒さつま‐ごま【薩摩駒】

⇒さつま‐ごよみ【薩摩暦】

⇒さつま‐じしょ【薩摩辞書】

⇒さつま‐じょううん【薩摩浄雲】

⇒さつま‐じょうふ【薩摩上布】

⇒さつま‐じる【薩摩汁】

⇒さつま‐すぎ【薩摩杉】

⇒さつま‐せんだい【薩摩川内】

⇒さつま‐どり【薩摩鶏】

⇒さつま‐にんぎょう【薩摩人形】

⇒さつま‐の‐かみ【薩摩守】

⇒さつま‐はやと【薩摩隼人】

⇒さつま‐ばん【薩摩版】

⇒さつま‐はんとう【薩摩半島】

⇒さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

⇒さつま‐びわ【薩摩琵琶】

⇒さつま‐ぶし【薩摩節】

⇒さつま‐やき【薩摩焼】

⇒さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】

さつま‐あげ【薩摩揚げ】

(江戸で初め、「薩摩のつけ揚げ」と称し、上方では「てんぷら」と呼んだ)すり身にした魚肉に、食塩・砂糖・小麦粉などを加え、適当な形にして油で揚げたもの。野菜や銀杏・うずら卵などを混ぜ込んだり、芯にして巻いたり包んだりすることもある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

糸雛の一種。三つ折または二つ折の厚紙に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、浦島と乙姫など男女の姿の絵模様を美しく表現し、頭髪を麻糸・色糸で作り後方へ垂らしたもの。

薩摩糸雛

⇒さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】

⇒さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】‥ガクカウ

北海道大学の前身。1872年(明治5)東京に創設した開拓使仮学校を、75年札幌に移し、翌年札幌農学校と改称。W.S.クラークの感化、人材育成などで有名。

⇒さっぽろ【札幌】

さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

(bandは集団の意)W.S.クラークを中心に札幌で1877年(明治10)に結成されたプロテスタント系キリスト教集団。内村鑑三・新渡戸稲造らが輩出。

⇒さっぽろ【札幌】

さつま【薩摩】

①旧国名。今の鹿児島県の西部。薩州。

②江戸の古浄瑠璃の芸姓。→薩摩浄雲。

③「さつまいも」の略。

④「さつまがすり」の略。

⇒さつま‐あげ【薩摩揚げ】

⇒さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

⇒さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

⇒さつま‐いり【薩摩炒り】

⇒さつま‐うま【薩摩馬】

⇒さつま‐がすり【薩摩絣】

⇒さつま‐ガラス【薩摩硝子】

⇒さつま‐ぎく【薩摩菊】

⇒さつま‐ぐし【薩摩櫛】

⇒さつま‐げき【薩摩外記】

⇒さつま‐げた【薩摩下駄】

⇒さつま‐けん【薩摩拳】

⇒さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

⇒さつま‐ごま【薩摩駒】

⇒さつま‐ごよみ【薩摩暦】

⇒さつま‐じしょ【薩摩辞書】

⇒さつま‐じょううん【薩摩浄雲】

⇒さつま‐じょうふ【薩摩上布】

⇒さつま‐じる【薩摩汁】

⇒さつま‐すぎ【薩摩杉】

⇒さつま‐せんだい【薩摩川内】

⇒さつま‐どり【薩摩鶏】

⇒さつま‐にんぎょう【薩摩人形】

⇒さつま‐の‐かみ【薩摩守】

⇒さつま‐はやと【薩摩隼人】

⇒さつま‐ばん【薩摩版】

⇒さつま‐はんとう【薩摩半島】

⇒さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

⇒さつま‐びわ【薩摩琵琶】

⇒さつま‐ぶし【薩摩節】

⇒さつま‐やき【薩摩焼】

⇒さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】

さつま‐あげ【薩摩揚げ】

(江戸で初め、「薩摩のつけ揚げ」と称し、上方では「てんぷら」と呼んだ)すり身にした魚肉に、食塩・砂糖・小麦粉などを加え、適当な形にして油で揚げたもの。野菜や銀杏・うずら卵などを混ぜ込んだり、芯にして巻いたり包んだりすることもある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

糸雛の一種。三つ折または二つ折の厚紙に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、浦島と乙姫など男女の姿の絵模様を美しく表現し、頭髪を麻糸・色糸で作り後方へ垂らしたもの。

薩摩糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

ヒルガオ科の一年生作物。中南米原産で、日本には17世紀前半に、中国・琉球を経て九州に伝わり普及。茎は蔓性で、地下に多数の塊根をつける。暖地では、秋、ヒルガオに似た淡紅色の花を開く。塊根は食用のほか、酒類・アルコール・澱粉の原料、また、蔓とともに飼料とする。異称多く、カライモ・トウイモ・リュウキュウイモ・アメリカイモなど。漢名、甘藷かんしょ。〈[季]秋〉

サツマイモ(花)

提供:OPO

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

ヒルガオ科の一年生作物。中南米原産で、日本には17世紀前半に、中国・琉球を経て九州に伝わり普及。茎は蔓性で、地下に多数の塊根をつける。暖地では、秋、ヒルガオに似た淡紅色の花を開く。塊根は食用のほか、酒類・アルコール・澱粉の原料、また、蔓とともに飼料とする。異称多く、カライモ・トウイモ・リュウキュウイモ・アメリカイモなど。漢名、甘藷かんしょ。〈[季]秋〉

サツマイモ(花)

提供:OPO

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いり【薩摩炒り】

炒った米の中に小豆と刻んだ薩摩芋を入れて醤油と砂糖とで味をつけたもの。浮世風呂前「―といふ茶の子をこしらへるばかり」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐うま【薩摩馬】

薩摩・大隅・日向地方産の日本馬。江戸時代、薩摩藩で飼育改良したもので、国産馬中最も乗用に適した。薩摩駒。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐がすり【薩摩絣】

木綿絣織物の一つ。もと琉球で産し、薩摩を経て諸方に販売されたが、天文(1532〜1555)年間にこれを模し、薩摩でも生産するようになった。紺地に白く絣を出した紺薩摩、白地に絣を紺で出した白薩摩などの種類がある。さつま。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ガラス【薩摩硝子】

江戸末期、薩摩藩でイギリス人から技法を学んで製作したガラス。色ガラスの美しいものは薩摩の紅ビードロといって珍重される。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぎく【薩摩菊】

エゾギクの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぐし【薩摩櫛】

薩摩から産出する櫛。浄瑠璃、国性爺合戦「唐子髷からこわげには―」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げき【薩摩外記】

江戸前期の浄瑠璃太夫。外記節の創始者。薩摩外記藤原直政と称す。その節は豪壮の中に纏綿てんめんたる情緒を織り込む。( 〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げた【薩摩下駄】

台が幅広く駒下駄に似た、杉材の男子用下駄。「―足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ」(子規)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐けん【薩摩拳】

象牙製の数取りや杉箸などの若干を、数をかくして、互いにつき出し、その総数をあて合う拳の一種。東海道中膝栗毛7「サアサア―じや、サンナ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

(→)国分タバコに同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごま【薩摩駒】

(→)薩摩馬に同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごよみ【薩摩暦】

安永(1772〜1781)頃から薩摩藩に行われた仮名ごよみ。藩主島津綱貴つなたかの命で家臣本田与一右衛門が撰定。貞享じょうきょう暦以下官暦によったもの。薩州暦。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じしょ【薩摩辞書】

英和辞書。1冊。日本で出来た最初の活字本英語辞書「英和対訳袖珍辞書」(1862年開成所刊)を、薩摩学生、高橋新吉(1842〜1918)・前田正穀らが増訂して、1869年(明治2)上海で印刷・刊行したもの。「改正増補和訳英辞書」という。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょううん【薩摩浄雲】‥ジヤウ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。堺(一説に京都または紀州)の人。初名、熊村小平太、また虎屋次郎右衛門とも伝えられ、のち薩摩太夫と改め、剃髪して浄雲と称した。寛永(1624〜1644)の頃江戸に下り、操り芝居を興行、杉山丹後掾と並んで、江戸浄瑠璃の開祖とされる。(1595〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょうふ【薩摩上布】‥ジヤウ‥

上質な麻織物。沖縄県宮古・八重山の諸島で製織され、貢納品として薩摩に送られ、諸方に販売された上布。宮古は紺地絣を、八重山は白地絣や赤縞を特徴とした。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じる【薩摩汁】

豚肉・鶏肉などに大根・ゴボウ・ニンジン・サツマイモなどを加え、みそ仕立てにした汁物。元来は骨つき鶏肉のぶつ切りを用いた。鹿児島汁。鹿児島煮。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐すぎ【薩摩杉】

屋久杉やくすぎの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐せんだい【薩摩川内】

鹿児島県北西部の市。市域は川内川下流域と甑島こしきじま列島。薩摩国分寺跡や、下甑島北端の藺牟田いむた池(ラムサール条約湿地)がある。人口10万2千。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐どり【薩摩鶏】

鶏の一品種。鹿児島県原産。大型で、もと闘鶏用、現在は観賞用。天然記念物。食用のものは他の品種との掛合せ。剣付鶏。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐にんぎょう【薩摩人形】‥ギヤウ

薩摩国に伝わる武者人形。紙製の鎧よろいを着て、両手がなく、2本の矢を鎧の袖に貫き、薄い板で作った馬にまたがったもの。車をつけ、動かせるようにしてある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐の‐かみ【薩摩守】

(薩摩守平忠度ただのりを「ただ乗り」に掛けたしゃれ)

①狂言。「船賃は」と問われて「薩摩守」と答えた旅僧が、「その心は」と問われて「忠度」と答えられず、無賃渡河に失敗する。

②車・船などに無賃で乗ること。また、その人。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はやと【薩摩隼人】

(古代の隼人の血統をひき、その敏捷・勇猛の点が似ているからいう)薩摩の武士の異称。転じて、鹿児島県出身の男性にいう。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ばん【薩摩版】

室町時代に薩摩で出版された書籍の称。江戸時代に刊行されたものを含めていうこともある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はんとう【薩摩半島】‥タウ

鹿児島県南西部に突出する半島。鹿児島湾を隔てて大隅半島に対する。標高500メートル前後の山地と火山灰の台地がひろがり、南東端に開聞かいもん岳がそびえる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

①薩摩国へたつ飛脚。

②(江戸時代に、薩摩国が国情のもれるのを恐れ、他国より入り込んだ者を生還させないといわれたことから)再び帰らないことのたとえ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びわ【薩摩琵琶】‥ビハ

室町時代の末、薩摩国に起こった琵琶およびその歌曲。全長約3尺。4弦・4柱で、海老尾が大きい。斜めに構えて、三角形の黄楊つげ製の大きな撥ばちで弾く。筑前琵琶に比して男性的で勇壮な芸風とされる。歌詞は漢語脈の勝った文語体で、題材は歴史物・合戦物・教訓物が多く、曲風は悲壮。代表曲は「白虎隊」「城山」など。明治以後東京に進出。正派・錦心流・錦琵琶(5弦・5柱の琵琶を用いる)の3流派がある。北村透谷、伽羅枕及び新葉末葉「琴曲を欲おもふ時に―を聞くが如きの感あるなれ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぶし【薩摩節】

①浄雲節じょううんぶしの異称。

②鹿児島県から産出する鰹節。外形長大で味濃厚。土佐節と共に本場物といわれる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐やき【薩摩焼】

薩摩産の陶磁器の総称。文禄・慶長の役で島津義弘が連れ帰った朝鮮の陶工によって創始。鉄分の多い胎土を用い鉄釉を掛けて製し黒物くろもんと呼ばれた日用雑器と、白い胎土を用いて白物しろもんと呼ばれた錦手・白薩摩などの藩主の御用品を産出。→こさつま(古薩摩)。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】‥ラフ‥

①薩摩から産出する上等の蝋燭。

②魚油で造った下等の蝋燭。

⇒さつま【薩摩】

さつ‐まわり【察回り】‥マハリ

新聞記者が情報を得るために、日常的に警察署に出向くこと。

ざつ‐む【雑務】

(本来の仕事以外の)細々した雑多の仕事。「―に追われる」

⇒ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

中世、所務沙汰に属した土地所有関係を除き、主として貸借関係などの民事訴訟の総称。

⇒ざつ‐む【雑務】

さつもう‐き【刷毛機】

円筒に毛髪または木の繊維を植えつけた機械。織物に付着した塵を除去し、また、毳けばを起伏させたり光沢をつけたりする機械。ブラシ機。

ざつもう‐しょく【雑毛色】

馬の毛に暗色と淡色との毛の混生するもの。葦毛あしげ・駁毛ぶちげの類。

さつ‐もん【擦文】

土器の表面を木片でこすったときについた、刷毛目はけめ状の痕跡。

⇒さつもん‐ぶんか【擦文文化】

さつもん‐ぶんか【擦文文化】‥クワ

8〜13世紀、北海道全域と東北地方北端に見られる文化。擦文土器を指標とする。北海道特有の続縄文文化に当時の本州の文化が刺激を与え、成立したもの。石器は消滅し鉄器が普及。一部農耕も行われたが、狩猟・漁労に生活基盤をおく。近世アイヌ文化の先駆と考えられる。

⇒さつ‐もん【擦文】

さつ‐や【猟矢】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる矢。さちや。万葉集20「天地の神を祈りて―貫ぬき」

さつ‐ゆみ【猟弓】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる弓。さちゆみ。万葉集5「―を手た握り持ちて」

さつ‐よう【撮要】‥エウ

(「撮」は、指でつまむ意)要点をぬきだすこと。また、それを書いたもの。摘要。「憲法―」

ざつ‐よう【雑用】

種々雑多の用事・用途。「―を片づける」

ざつ‐よう【雑徭】‥エウ

①さまざまな労役。

②⇒ぞうよう

さつ‐りく【殺戮】

むごたらしく多くの人を殺すこと。「大量―」

さつ‐りゃく【殺掠・殺略】

人を殺して財物を奪うこと。

ざつ‐ろく【雑録】

種々の事を、系統立てずに記すこと。また、その記録。雑記。

ざつ‐わ【雑話】

種々のとりとめのない話。雑談。

サテ【sate マレー】

インドネシア・マレーシアの料理。小さく切った肉・魚に下味をつけ、串に刺して焼いたもの。甘辛いピーナッツ‐ソースをつけて食べる。

さ‐て

[一]〔副〕

①そのようで。そのままで。万葉集10「梅の花よしこの頃は―もあるがね」

②これこれで。しかじかで。蜻蛉日記上「これ、―なんありしとて、見すれば」

③そうしてそれから。その外。源氏物語花宴「―の人々は、皆臆しがちに」

[二]〔接続〕

(「扨」「偖」と書く)上を受けて下に移る時の語。また、局面をかえて説き起こす時の語。そうして。それから。ところで。竹取物語「それよりなん、少し嬉しきことをばかひあるとは言ひける。―、かぐや姫、かたちの世に似ずめでたきことを」。「仕事を終え、―帰ろうとすると」

さて

〔感〕

①感心したり疑ったりする時の語。それにしても。それはそうと。はてさて。まあ。浄瑠璃、曾根崎「―巧たくんだり巧んだり」

▷文末に使われることもある。狂言、宗論「はて、そなたが待たば愚僧も待たうは―」

②何かをしようとする時に発する語。さあ。「―何から手をつけようか」

さ‐で【叉手・小網】

(→)叉手網さであみに同じ。万葉集1「下つ瀬に―さし渡す」

さ‐で【桟手】

滑道の一種。厚材を底に敷き、両側に防材を設け、その上を滑らせて木材などを運搬する装置。→修羅しゅら

さで‐あみ【叉手網・纚網】

掬網すくいあみの一種。2本の竹を交叉して三角状とし、これに網を張って袋状としたもの。さで。

叉手網

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いり【薩摩炒り】

炒った米の中に小豆と刻んだ薩摩芋を入れて醤油と砂糖とで味をつけたもの。浮世風呂前「―といふ茶の子をこしらへるばかり」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐うま【薩摩馬】

薩摩・大隅・日向地方産の日本馬。江戸時代、薩摩藩で飼育改良したもので、国産馬中最も乗用に適した。薩摩駒。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐がすり【薩摩絣】

木綿絣織物の一つ。もと琉球で産し、薩摩を経て諸方に販売されたが、天文(1532〜1555)年間にこれを模し、薩摩でも生産するようになった。紺地に白く絣を出した紺薩摩、白地に絣を紺で出した白薩摩などの種類がある。さつま。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ガラス【薩摩硝子】

江戸末期、薩摩藩でイギリス人から技法を学んで製作したガラス。色ガラスの美しいものは薩摩の紅ビードロといって珍重される。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぎく【薩摩菊】

エゾギクの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぐし【薩摩櫛】

薩摩から産出する櫛。浄瑠璃、国性爺合戦「唐子髷からこわげには―」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げき【薩摩外記】

江戸前期の浄瑠璃太夫。外記節の創始者。薩摩外記藤原直政と称す。その節は豪壮の中に纏綿てんめんたる情緒を織り込む。( 〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げた【薩摩下駄】

台が幅広く駒下駄に似た、杉材の男子用下駄。「―足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ」(子規)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐けん【薩摩拳】

象牙製の数取りや杉箸などの若干を、数をかくして、互いにつき出し、その総数をあて合う拳の一種。東海道中膝栗毛7「サアサア―じや、サンナ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

(→)国分タバコに同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごま【薩摩駒】

(→)薩摩馬に同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごよみ【薩摩暦】

安永(1772〜1781)頃から薩摩藩に行われた仮名ごよみ。藩主島津綱貴つなたかの命で家臣本田与一右衛門が撰定。貞享じょうきょう暦以下官暦によったもの。薩州暦。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じしょ【薩摩辞書】

英和辞書。1冊。日本で出来た最初の活字本英語辞書「英和対訳袖珍辞書」(1862年開成所刊)を、薩摩学生、高橋新吉(1842〜1918)・前田正穀らが増訂して、1869年(明治2)上海で印刷・刊行したもの。「改正増補和訳英辞書」という。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょううん【薩摩浄雲】‥ジヤウ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。堺(一説に京都または紀州)の人。初名、熊村小平太、また虎屋次郎右衛門とも伝えられ、のち薩摩太夫と改め、剃髪して浄雲と称した。寛永(1624〜1644)の頃江戸に下り、操り芝居を興行、杉山丹後掾と並んで、江戸浄瑠璃の開祖とされる。(1595〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょうふ【薩摩上布】‥ジヤウ‥

上質な麻織物。沖縄県宮古・八重山の諸島で製織され、貢納品として薩摩に送られ、諸方に販売された上布。宮古は紺地絣を、八重山は白地絣や赤縞を特徴とした。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じる【薩摩汁】

豚肉・鶏肉などに大根・ゴボウ・ニンジン・サツマイモなどを加え、みそ仕立てにした汁物。元来は骨つき鶏肉のぶつ切りを用いた。鹿児島汁。鹿児島煮。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐すぎ【薩摩杉】

屋久杉やくすぎの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐せんだい【薩摩川内】

鹿児島県北西部の市。市域は川内川下流域と甑島こしきじま列島。薩摩国分寺跡や、下甑島北端の藺牟田いむた池(ラムサール条約湿地)がある。人口10万2千。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐どり【薩摩鶏】

鶏の一品種。鹿児島県原産。大型で、もと闘鶏用、現在は観賞用。天然記念物。食用のものは他の品種との掛合せ。剣付鶏。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐にんぎょう【薩摩人形】‥ギヤウ

薩摩国に伝わる武者人形。紙製の鎧よろいを着て、両手がなく、2本の矢を鎧の袖に貫き、薄い板で作った馬にまたがったもの。車をつけ、動かせるようにしてある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐の‐かみ【薩摩守】

(薩摩守平忠度ただのりを「ただ乗り」に掛けたしゃれ)

①狂言。「船賃は」と問われて「薩摩守」と答えた旅僧が、「その心は」と問われて「忠度」と答えられず、無賃渡河に失敗する。

②車・船などに無賃で乗ること。また、その人。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はやと【薩摩隼人】

(古代の隼人の血統をひき、その敏捷・勇猛の点が似ているからいう)薩摩の武士の異称。転じて、鹿児島県出身の男性にいう。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ばん【薩摩版】

室町時代に薩摩で出版された書籍の称。江戸時代に刊行されたものを含めていうこともある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はんとう【薩摩半島】‥タウ

鹿児島県南西部に突出する半島。鹿児島湾を隔てて大隅半島に対する。標高500メートル前後の山地と火山灰の台地がひろがり、南東端に開聞かいもん岳がそびえる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

①薩摩国へたつ飛脚。

②(江戸時代に、薩摩国が国情のもれるのを恐れ、他国より入り込んだ者を生還させないといわれたことから)再び帰らないことのたとえ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びわ【薩摩琵琶】‥ビハ

室町時代の末、薩摩国に起こった琵琶およびその歌曲。全長約3尺。4弦・4柱で、海老尾が大きい。斜めに構えて、三角形の黄楊つげ製の大きな撥ばちで弾く。筑前琵琶に比して男性的で勇壮な芸風とされる。歌詞は漢語脈の勝った文語体で、題材は歴史物・合戦物・教訓物が多く、曲風は悲壮。代表曲は「白虎隊」「城山」など。明治以後東京に進出。正派・錦心流・錦琵琶(5弦・5柱の琵琶を用いる)の3流派がある。北村透谷、伽羅枕及び新葉末葉「琴曲を欲おもふ時に―を聞くが如きの感あるなれ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぶし【薩摩節】

①浄雲節じょううんぶしの異称。

②鹿児島県から産出する鰹節。外形長大で味濃厚。土佐節と共に本場物といわれる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐やき【薩摩焼】

薩摩産の陶磁器の総称。文禄・慶長の役で島津義弘が連れ帰った朝鮮の陶工によって創始。鉄分の多い胎土を用い鉄釉を掛けて製し黒物くろもんと呼ばれた日用雑器と、白い胎土を用いて白物しろもんと呼ばれた錦手・白薩摩などの藩主の御用品を産出。→こさつま(古薩摩)。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】‥ラフ‥

①薩摩から産出する上等の蝋燭。

②魚油で造った下等の蝋燭。

⇒さつま【薩摩】

さつ‐まわり【察回り】‥マハリ

新聞記者が情報を得るために、日常的に警察署に出向くこと。

ざつ‐む【雑務】

(本来の仕事以外の)細々した雑多の仕事。「―に追われる」

⇒ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

中世、所務沙汰に属した土地所有関係を除き、主として貸借関係などの民事訴訟の総称。

⇒ざつ‐む【雑務】

さつもう‐き【刷毛機】

円筒に毛髪または木の繊維を植えつけた機械。織物に付着した塵を除去し、また、毳けばを起伏させたり光沢をつけたりする機械。ブラシ機。

ざつもう‐しょく【雑毛色】

馬の毛に暗色と淡色との毛の混生するもの。葦毛あしげ・駁毛ぶちげの類。

さつ‐もん【擦文】

土器の表面を木片でこすったときについた、刷毛目はけめ状の痕跡。

⇒さつもん‐ぶんか【擦文文化】

さつもん‐ぶんか【擦文文化】‥クワ

8〜13世紀、北海道全域と東北地方北端に見られる文化。擦文土器を指標とする。北海道特有の続縄文文化に当時の本州の文化が刺激を与え、成立したもの。石器は消滅し鉄器が普及。一部農耕も行われたが、狩猟・漁労に生活基盤をおく。近世アイヌ文化の先駆と考えられる。

⇒さつ‐もん【擦文】

さつ‐や【猟矢】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる矢。さちや。万葉集20「天地の神を祈りて―貫ぬき」

さつ‐ゆみ【猟弓】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる弓。さちゆみ。万葉集5「―を手た握り持ちて」

さつ‐よう【撮要】‥エウ

(「撮」は、指でつまむ意)要点をぬきだすこと。また、それを書いたもの。摘要。「憲法―」

ざつ‐よう【雑用】

種々雑多の用事・用途。「―を片づける」

ざつ‐よう【雑徭】‥エウ

①さまざまな労役。

②⇒ぞうよう

さつ‐りく【殺戮】

むごたらしく多くの人を殺すこと。「大量―」

さつ‐りゃく【殺掠・殺略】

人を殺して財物を奪うこと。

ざつ‐ろく【雑録】

種々の事を、系統立てずに記すこと。また、その記録。雑記。

ざつ‐わ【雑話】

種々のとりとめのない話。雑談。

サテ【sate マレー】

インドネシア・マレーシアの料理。小さく切った肉・魚に下味をつけ、串に刺して焼いたもの。甘辛いピーナッツ‐ソースをつけて食べる。

さ‐て

[一]〔副〕

①そのようで。そのままで。万葉集10「梅の花よしこの頃は―もあるがね」

②これこれで。しかじかで。蜻蛉日記上「これ、―なんありしとて、見すれば」

③そうしてそれから。その外。源氏物語花宴「―の人々は、皆臆しがちに」

[二]〔接続〕

(「扨」「偖」と書く)上を受けて下に移る時の語。また、局面をかえて説き起こす時の語。そうして。それから。ところで。竹取物語「それよりなん、少し嬉しきことをばかひあるとは言ひける。―、かぐや姫、かたちの世に似ずめでたきことを」。「仕事を終え、―帰ろうとすると」

さて

〔感〕

①感心したり疑ったりする時の語。それにしても。それはそうと。はてさて。まあ。浄瑠璃、曾根崎「―巧たくんだり巧んだり」

▷文末に使われることもある。狂言、宗論「はて、そなたが待たば愚僧も待たうは―」

②何かをしようとする時に発する語。さあ。「―何から手をつけようか」

さ‐で【叉手・小網】

(→)叉手網さであみに同じ。万葉集1「下つ瀬に―さし渡す」

さ‐で【桟手】

滑道の一種。厚材を底に敷き、両側に防材を設け、その上を滑らせて木材などを運搬する装置。→修羅しゅら

さで‐あみ【叉手網・纚網】

掬網すくいあみの一種。2本の竹を交叉して三角状とし、これに網を張って袋状としたもの。さで。

叉手網

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

サティ【Erik Satie】

フランスの作曲家。その反ロマン主義的で客観的な作風はドビュッシー・ラヴェルに影響を与え、新古典主義の先駆をなす。「梨の形をした三つの小品」など奇妙な題名のピアノ曲が多い。(1866〜1925)

サティ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

サティ【Erik Satie】

フランスの作曲家。その反ロマン主義的で客観的な作風はドビュッシー・ラヴェルに影響を与え、新古典主義の先駆をなす。「梨の形をした三つの小品」など奇妙な題名のピアノ曲が多い。(1866〜1925)

サティ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ジムノペディ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐てい【査定】

(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。「税額の―」「土地を―する」

サディスト【sadiste フランス・sadist イギリス】

サディズムの性向を持つ人。サド。↔マゾヒスト

サディズム【sadism】

(フランスの作家サドの名に由来)他者を精神的・肉体的に虐げることによって満足を得る性的倒錯。転じて、一般に嗜虐的傾向をいう。サド。↔マゾヒズム

サティヤーグラハ【satyāgraha ヒンディー】

(「真理の把握」の意)M.K.ガンディーが提唱し、実践した非暴力・不服従の運動とその理念。

さてい‐ゆうけつ【左提右挈】‥イウ‥

[漢書張耳伝]手をひいて互いに助けあうこと。協力しあうこと。

さて‐おき【扨措き・扨置き】

(サテオクの連用中止形)さしおいて。別にして。「それは―」

さて‐お・く【扨措く・扨置く】

〔他五〕

そのままにしておく。すておく。新古今和歌集恋「思ひわび見し面影は―・きて恋せざりけむ折ぞ恋しき」。「何は―・いても」

さで‐かき【さで掻き】

(「さで」は松の落葉)熊手くまで。

さて‐こそ

(コソは強めの助詞)

①そうしてこそ。そのようでこそ。竹取物語「つばくらめ子生まざらむやは。―取らしめ給はめ」

②やはり。思った通り。浄瑠璃、生玉心中「あたりを見廻し―な。愛宕山から見下ろせば」

さて‐さて

[一]〔副〕

これはどうしたことかと問いかけるのにいう語。そうしてそれから。栄華物語若枝「―と問ひきこえさせ給ひて」

[二]〔感〕

そうかと驚きあきれたり、感心したりする時に発する語。そうかそうか。いやどうも。源氏物語帚木「―をかしかりける女かな」

さ‐てつ【砂鉄】

岩石中に存在する磁鉄鉱が、岩石の風化分解によって流され、河床または海岸・海底に堆積したもの。近代製鉄以前、たたら製鉄での重要な原料。チタンを含むことがある。しゃてつ。

さ‐てつ【蹉跌】

①つまずくこと。

②失敗すること。「―をきたす」

さて‐のみ

それきり。そのまま。新古今和歌集恋「もらさばや思ふ心を―はえぞ山しろの井手のしがらみ」

さて‐は

〔接続〕

①および。また。そうして。ついには。源氏物語玉鬘「弓矢持ちたる人二人、―しもなる者、童など」。「飲み、食い、打ち、―金を貸せという始末」

②そうか、それでは。それなら。きっと。狂言、秀句大名「―さうか、恥かしや」。「―お前のしわざだな」

さて‐また【扨又】

〔接続〕

そうしてまた。

さて‐も【扨も】

[一]〔副〕

そういうことで。それでもやはり。そのままで。貫之集「憂けれども生けるは―あるものを死ぬるのみこそ悲しかりけれ」

[二]〔感〕

ほんとにまあ。なんとまあ。源氏物語若紫「―いと愛うつくしかりつるちごかな」。「―遠くまで来たものだ」

[三]〔接続〕

それにしても。それはそうと。ところで。大鏡序「かへすがへす嬉しく対面たいめしたるかな。―いくつにかなり給ひぬる」

⇒さても‐さても

⇒さても‐そののち【扨も其の後】

さても‐さても

〔感〕

「さても」を重ねて、その意を強めた語。いやどうも。まったく。

⇒さて‐も【扨も】

さても‐そののち【扨も其の後】

かようにしてその後。古浄瑠璃などの書出しに多い。

⇒さて‐も【扨も】

サテュロス【Satyros】

ギリシア神話で山野の精霊。馬または山羊の耳・脚・尾をもつ人間の姿をし、陽気で好色、酒神ディオニュソスの伴をする。

サテライト【satellite】

①衛星。人工衛星。

②プロ‐サッカーのJリーグで、二軍以下のチーム。

③空港の補助ターミナル。

④サテライト‐スタジオの略。

⇒サテライト‐オフィス【satellite office】

⇒サテライト‐スタジオ【satellite studio】

サテライト‐オフィス【satellite office】

社員の居住地に近い都市周辺部に置き、本社と情報通信機器でつないだ小規模なオフィス。

⇒サテライト【satellite】

サテライト‐スタジオ【satellite studio】

本局外に設けたラジオの小スタジオ。放送の実況が通行人などに見えるようにしたもの。

⇒サテライト【satellite】

さ‐てん【茶店】

①ちゃみせ。茶屋。ちゃてん。二葉亭四迷、浮雲「浜のさる―の支配人をしてゐる」

②俗に、喫茶店の略。

サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

(→)繻子しゅす。

⇒サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

さ‐でん【左伝】

「春秋左氏伝」の略称。

サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

刺繍のステッチの一種。表面に平行にすきまなく糸を渡し、繻子の織目のような外観を作る。→ステッチ(図)

⇒サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

さと【里】

①人家のある所。ひとざと。村邑そんゆう。

②律令制の地方行政区画の一つ。→り(里)2。

③宮仕えする人の自家の称。↔内うち。

④妻・養子・奉公人などの実家。「―帰り」

⑤(寺に対して)俗世間。在家。

⑥養育料を添えて、子供を預けること。また、その家。

⑦(都に対して)田舎いなか。在所。

⑧遊里。くるわ。「―通い」

⑨やぼ。また、やぼな客。

⑩(普通「お―」の形で)育ち。素姓すじょう。「お―が知れる」

さ‐と【颯と】

〔副〕

「さっと」に同じ。源氏物語葵「風荒らかに吹き、しぐれ―したるほど」

さど【佐渡】

①旧国名。北陸地方北辺、日本海最大の島。新潟県に属する。面積857平方キロメートル。佐州。

②新潟県の市。市域は1全島。江戸時代は金・銀を産出するため天領。現在は水産業が中心。人口6万7千。→佐渡鉱山

佐渡 二ツ亀

撮影:山梨勝弘

→ジムノペディ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐てい【査定】

(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。「税額の―」「土地を―する」

サディスト【sadiste フランス・sadist イギリス】

サディズムの性向を持つ人。サド。↔マゾヒスト

サディズム【sadism】

(フランスの作家サドの名に由来)他者を精神的・肉体的に虐げることによって満足を得る性的倒錯。転じて、一般に嗜虐的傾向をいう。サド。↔マゾヒズム

サティヤーグラハ【satyāgraha ヒンディー】

(「真理の把握」の意)M.K.ガンディーが提唱し、実践した非暴力・不服従の運動とその理念。

さてい‐ゆうけつ【左提右挈】‥イウ‥

[漢書張耳伝]手をひいて互いに助けあうこと。協力しあうこと。

さて‐おき【扨措き・扨置き】

(サテオクの連用中止形)さしおいて。別にして。「それは―」

さて‐お・く【扨措く・扨置く】

〔他五〕

そのままにしておく。すておく。新古今和歌集恋「思ひわび見し面影は―・きて恋せざりけむ折ぞ恋しき」。「何は―・いても」

さで‐かき【さで掻き】

(「さで」は松の落葉)熊手くまで。

さて‐こそ

(コソは強めの助詞)

①そうしてこそ。そのようでこそ。竹取物語「つばくらめ子生まざらむやは。―取らしめ給はめ」

②やはり。思った通り。浄瑠璃、生玉心中「あたりを見廻し―な。愛宕山から見下ろせば」

さて‐さて

[一]〔副〕

これはどうしたことかと問いかけるのにいう語。そうしてそれから。栄華物語若枝「―と問ひきこえさせ給ひて」

[二]〔感〕

そうかと驚きあきれたり、感心したりする時に発する語。そうかそうか。いやどうも。源氏物語帚木「―をかしかりける女かな」

さ‐てつ【砂鉄】

岩石中に存在する磁鉄鉱が、岩石の風化分解によって流され、河床または海岸・海底に堆積したもの。近代製鉄以前、たたら製鉄での重要な原料。チタンを含むことがある。しゃてつ。

さ‐てつ【蹉跌】

①つまずくこと。

②失敗すること。「―をきたす」

さて‐のみ

それきり。そのまま。新古今和歌集恋「もらさばや思ふ心を―はえぞ山しろの井手のしがらみ」

さて‐は

〔接続〕

①および。また。そうして。ついには。源氏物語玉鬘「弓矢持ちたる人二人、―しもなる者、童など」。「飲み、食い、打ち、―金を貸せという始末」

②そうか、それでは。それなら。きっと。狂言、秀句大名「―さうか、恥かしや」。「―お前のしわざだな」

さて‐また【扨又】

〔接続〕

そうしてまた。

さて‐も【扨も】

[一]〔副〕

そういうことで。それでもやはり。そのままで。貫之集「憂けれども生けるは―あるものを死ぬるのみこそ悲しかりけれ」

[二]〔感〕

ほんとにまあ。なんとまあ。源氏物語若紫「―いと愛うつくしかりつるちごかな」。「―遠くまで来たものだ」

[三]〔接続〕

それにしても。それはそうと。ところで。大鏡序「かへすがへす嬉しく対面たいめしたるかな。―いくつにかなり給ひぬる」

⇒さても‐さても

⇒さても‐そののち【扨も其の後】

さても‐さても

〔感〕

「さても」を重ねて、その意を強めた語。いやどうも。まったく。

⇒さて‐も【扨も】

さても‐そののち【扨も其の後】

かようにしてその後。古浄瑠璃などの書出しに多い。

⇒さて‐も【扨も】

サテュロス【Satyros】

ギリシア神話で山野の精霊。馬または山羊の耳・脚・尾をもつ人間の姿をし、陽気で好色、酒神ディオニュソスの伴をする。

サテライト【satellite】

①衛星。人工衛星。

②プロ‐サッカーのJリーグで、二軍以下のチーム。

③空港の補助ターミナル。

④サテライト‐スタジオの略。

⇒サテライト‐オフィス【satellite office】

⇒サテライト‐スタジオ【satellite studio】

サテライト‐オフィス【satellite office】

社員の居住地に近い都市周辺部に置き、本社と情報通信機器でつないだ小規模なオフィス。

⇒サテライト【satellite】

サテライト‐スタジオ【satellite studio】

本局外に設けたラジオの小スタジオ。放送の実況が通行人などに見えるようにしたもの。

⇒サテライト【satellite】

さ‐てん【茶店】

①ちゃみせ。茶屋。ちゃてん。二葉亭四迷、浮雲「浜のさる―の支配人をしてゐる」

②俗に、喫茶店の略。

サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

(→)繻子しゅす。

⇒サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

さ‐でん【左伝】

「春秋左氏伝」の略称。

サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

刺繍のステッチの一種。表面に平行にすきまなく糸を渡し、繻子の織目のような外観を作る。→ステッチ(図)

⇒サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

さと【里】

①人家のある所。ひとざと。村邑そんゆう。

②律令制の地方行政区画の一つ。→り(里)2。

③宮仕えする人の自家の称。↔内うち。

④妻・養子・奉公人などの実家。「―帰り」

⑤(寺に対して)俗世間。在家。

⑥養育料を添えて、子供を預けること。また、その家。

⑦(都に対して)田舎いなか。在所。

⑧遊里。くるわ。「―通い」

⑨やぼ。また、やぼな客。

⑩(普通「お―」の形で)育ち。素姓すじょう。「お―が知れる」

さ‐と【颯と】

〔副〕

「さっと」に同じ。源氏物語葵「風荒らかに吹き、しぐれ―したるほど」

さど【佐渡】

①旧国名。北陸地方北辺、日本海最大の島。新潟県に属する。面積857平方キロメートル。佐州。

②新潟県の市。市域は1全島。江戸時代は金・銀を産出するため天領。現在は水産業が中心。人口6万7千。→佐渡鉱山

佐渡 二ツ亀

撮影:山梨勝弘

佐渡 尖閣湾

撮影:山梨勝弘

佐渡 尖閣湾

撮影:山梨勝弘

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐ど【砂土】

土性名称の一つで、85パーセント以上の砂を含む土壌。養分の管理が難しい。→土性(図)

サド

サディズム・サディストの略。↔マゾ

サド【Donatien Alphonse François de Sade】

フランスの作家。通称サド侯爵(Marquis de S.)。倒錯的な小説「ジュスティーヌ」「悪徳の栄え」などからサディズムの名が起こった。(1740〜1814)

さと‐い【里居】‥ヰ

①宮中に宮仕えした女官などが自分の家に帰っていること。さとずみ。枕草子319「つれづれなる―の程に書き集めたるを」

②いなかに住んでいること。また、その住まい。享和句帖「草花をかこつけにして―かな」

③奉公人などが、休みをもらって自宅に帰っていること。宿さがり。やぶいり。類柑子「星合を中の七日の―かな」

さと・い【聡い】

〔形〕[文]さと・し(ク)

①頭の働きがすぐれている。理性がある。聡明だ。かしこい。万葉集12「ますらをの―・き心も今は無し」。源氏物語桐壺「世に知らず―・う賢くおはすれば」。日葡辞書「サトイヒト」

②感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

さと‐いぬ【里犬】

人家に飼われている犬。↔山犬

さと‐いも【里芋】

サトイモ科の一年生作物。熱帯では多年生。地下の根茎から長柄の葉を出す。葉は大きな長心形で水をはじく。花は仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序をなすが、普通日本では開花しない。原産地は熱帯アジアで、世界の温帯・熱帯で広く栽培される。日本にも古く渡来。雌雄同株。多く10月頃収穫する芋は塊茎、葉柄と共に食用とし、品種が多い。ツルノコイモ。ハタケイモ。〈[季]秋〉

⇒さといも‐か【里芋科】

さといも‐か【里芋科】‥クワ

単子葉植物の一科。多年草で、蔓性のものも多い。花は単性で小さく、集まって棒状の花序を作り、その外側に大きな仏焔苞をもつ。果実は液果。大部分は新旧両大陸の熱帯に産し、世界に約110属2000種、日本には9属約40種が分布。ミズバショウ・テンナンショウなどを含む。サトイモ・コンニャクなどは食用。有毒のものもある。アンスリウム・ポトスなど観賞用のものも多い。

⇒さと‐いも【里芋】

さ‐とう【左党】‥タウ

①左翼の政党。急進的な政党。→左翼4。

②酒好きな人。ひだりきき。→左3

さ‐とう【左道】‥タウ

⇒さどう

さ‐とう【左纛】‥タウ

漢代、天子の車の左方に立てた黒色のヤクの尾で飾った旗。

さとう【佐藤】

姓氏の一つ。

⇒さとう‐いっさい【佐藤一斎】

⇒さとう‐えいさく【佐藤栄作】

⇒さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

⇒さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】

⇒さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

⇒さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

⇒さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】

⇒さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

⇒さとう‐なおかた【佐藤直方】

⇒さとう‐にしき【佐藤錦】

⇒さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

⇒さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】

⇒さとう‐はるお【佐藤春夫】

さ‐とう【沙頭】

砂浜。砂のうえ。和漢朗詠集「―に印を刻む鴎の遊ぶ処」

さ‐とう【砂糖】‥タウ

蔗糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。狂言、附子ぶす「してなんじや。―じや」

⇒さとう‐かえで【砂糖楓】

⇒さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】

⇒さとう‐けい【砂糖計】

⇒さとう‐ぞめ【砂糖染】

⇒さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】

⇒さとう‐づけ【砂糖漬】

⇒さとう‐みつ【砂糖蜜】

⇒さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】

⇒さとう‐やし【砂糖椰子】

さ‐とう【茶湯】‥タウ

⇒ちゃとう

さ‐とう【差等】

等級のちがい。等差。「―を付ける」

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ

馬・牛・羊・豚などの胆石、または腸内の結石。生薬とする。牛黄ごおう。馬の玉。ヘイサラバサラ。ドウサラバサラ。

さ‐どう【左道】‥ダウ

(古くはサトウ)

①不正な道。邪道。転じて、不都合・不謹慎の意。毎月抄「―の事ども記しつけ候」

②些少・粗末の意。謙遜していう語。日葡辞書「サタウニゴザレドモ、ミエキタッタママシンジャウ(進上)イタス」

さ‐どう【作動】

機械の運動部分の動き。「エンジンが―する」

さ‐どう【茶道】‥ダウ

①⇒ちゃどう。

②(→)茶頭さどうに同じ。

⇒さどう‐ぐち【茶道口】

⇒さどう‐ぼうず【茶道坊主】

さ‐どう【茶頭】

安土桃山時代以降、茶の湯の事をつかさどる役。茶坊主。「茶道」「茶堂」とも書く。→さじゅう(茶頭)

さど・うサドフ

〔自四〕

情におぼれる、また、迷う、の意か。万葉集18「沖を深めて―・はせる君が心のすべもすべなさ」

ざ‐とう【座頭】

①一座の長。座の頭人。

②当道座(琵琶法師の座として発足)の四つの盲官の位(検校・別当・勾当・座頭)の一つ。

③当道座に属する剃髪の盲人の称。中世以来琵琶法師の通称ともなった。中世には平家(平曲)、近世には浄瑠璃・地歌・箏曲などに携わる。また近世には按摩・鍼治・金融などにも職域を拡げた。座頭ざとの坊。狂言、月見座頭「これは下京辺に住まい致す―でござる」。東海道名所記「―一人琵琶をもちて入来りつつ、平家をかたる」。誹風柳多留4「やみやみと―へ渡る町やしき」

④転じて、盲人。

⇒ざとう‐がね【座頭金】

⇒ざとう‐くじら【座頭鯨】

⇒ざとう‐むし【座頭虫】

さとう‐いっさい【佐藤一斎】

江戸後期の儒学者。名は坦。別号、愛日楼。美濃岩村藩の家老の子。朱子学を奉じながら陽明学に傾倒し、陽朱陰王と評される。林家の塾頭、昌平黌しょうへいこうの教授となる。経書に訓点を施し、世に一斎点という。著「古本大学旁釈補」「言志四録」「愛日楼文詩」など。(1772〜1859)

→著作:『言志録』

⇒さとう【佐藤】

さとう‐えいさく【佐藤栄作】

政治家。山口県出身。岸信介の弟。東大卒。吉田茂政権のもとで各省大臣を歴任。1964〜72年、3次にわたり自民党内閣を組織。在任中に沖縄返還が実現。ノーベル賞。(1901〜1975)

佐藤栄作

撮影:田村 茂

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐ど【砂土】

土性名称の一つで、85パーセント以上の砂を含む土壌。養分の管理が難しい。→土性(図)

サド

サディズム・サディストの略。↔マゾ

サド【Donatien Alphonse François de Sade】

フランスの作家。通称サド侯爵(Marquis de S.)。倒錯的な小説「ジュスティーヌ」「悪徳の栄え」などからサディズムの名が起こった。(1740〜1814)

さと‐い【里居】‥ヰ

①宮中に宮仕えした女官などが自分の家に帰っていること。さとずみ。枕草子319「つれづれなる―の程に書き集めたるを」

②いなかに住んでいること。また、その住まい。享和句帖「草花をかこつけにして―かな」

③奉公人などが、休みをもらって自宅に帰っていること。宿さがり。やぶいり。類柑子「星合を中の七日の―かな」

さと・い【聡い】

〔形〕[文]さと・し(ク)

①頭の働きがすぐれている。理性がある。聡明だ。かしこい。万葉集12「ますらをの―・き心も今は無し」。源氏物語桐壺「世に知らず―・う賢くおはすれば」。日葡辞書「サトイヒト」

②感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

さと‐いぬ【里犬】

人家に飼われている犬。↔山犬

さと‐いも【里芋】

サトイモ科の一年生作物。熱帯では多年生。地下の根茎から長柄の葉を出す。葉は大きな長心形で水をはじく。花は仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序をなすが、普通日本では開花しない。原産地は熱帯アジアで、世界の温帯・熱帯で広く栽培される。日本にも古く渡来。雌雄同株。多く10月頃収穫する芋は塊茎、葉柄と共に食用とし、品種が多い。ツルノコイモ。ハタケイモ。〈[季]秋〉

⇒さといも‐か【里芋科】

さといも‐か【里芋科】‥クワ

単子葉植物の一科。多年草で、蔓性のものも多い。花は単性で小さく、集まって棒状の花序を作り、その外側に大きな仏焔苞をもつ。果実は液果。大部分は新旧両大陸の熱帯に産し、世界に約110属2000種、日本には9属約40種が分布。ミズバショウ・テンナンショウなどを含む。サトイモ・コンニャクなどは食用。有毒のものもある。アンスリウム・ポトスなど観賞用のものも多い。

⇒さと‐いも【里芋】

さ‐とう【左党】‥タウ

①左翼の政党。急進的な政党。→左翼4。

②酒好きな人。ひだりきき。→左3

さ‐とう【左道】‥タウ

⇒さどう

さ‐とう【左纛】‥タウ

漢代、天子の車の左方に立てた黒色のヤクの尾で飾った旗。

さとう【佐藤】

姓氏の一つ。

⇒さとう‐いっさい【佐藤一斎】

⇒さとう‐えいさく【佐藤栄作】

⇒さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

⇒さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】

⇒さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

⇒さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

⇒さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】

⇒さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

⇒さとう‐なおかた【佐藤直方】

⇒さとう‐にしき【佐藤錦】

⇒さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

⇒さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】

⇒さとう‐はるお【佐藤春夫】

さ‐とう【沙頭】

砂浜。砂のうえ。和漢朗詠集「―に印を刻む鴎の遊ぶ処」

さ‐とう【砂糖】‥タウ

蔗糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。狂言、附子ぶす「してなんじや。―じや」

⇒さとう‐かえで【砂糖楓】

⇒さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】

⇒さとう‐けい【砂糖計】

⇒さとう‐ぞめ【砂糖染】

⇒さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】

⇒さとう‐づけ【砂糖漬】

⇒さとう‐みつ【砂糖蜜】

⇒さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】

⇒さとう‐やし【砂糖椰子】

さ‐とう【茶湯】‥タウ

⇒ちゃとう

さ‐とう【差等】

等級のちがい。等差。「―を付ける」

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ

馬・牛・羊・豚などの胆石、または腸内の結石。生薬とする。牛黄ごおう。馬の玉。ヘイサラバサラ。ドウサラバサラ。

さ‐どう【左道】‥ダウ

(古くはサトウ)

①不正な道。邪道。転じて、不都合・不謹慎の意。毎月抄「―の事ども記しつけ候」

②些少・粗末の意。謙遜していう語。日葡辞書「サタウニゴザレドモ、ミエキタッタママシンジャウ(進上)イタス」

さ‐どう【作動】

機械の運動部分の動き。「エンジンが―する」

さ‐どう【茶道】‥ダウ

①⇒ちゃどう。

②(→)茶頭さどうに同じ。

⇒さどう‐ぐち【茶道口】

⇒さどう‐ぼうず【茶道坊主】

さ‐どう【茶頭】

安土桃山時代以降、茶の湯の事をつかさどる役。茶坊主。「茶道」「茶堂」とも書く。→さじゅう(茶頭)

さど・うサドフ

〔自四〕

情におぼれる、また、迷う、の意か。万葉集18「沖を深めて―・はせる君が心のすべもすべなさ」

ざ‐とう【座頭】

①一座の長。座の頭人。

②当道座(琵琶法師の座として発足)の四つの盲官の位(検校・別当・勾当・座頭)の一つ。

③当道座に属する剃髪の盲人の称。中世以来琵琶法師の通称ともなった。中世には平家(平曲)、近世には浄瑠璃・地歌・箏曲などに携わる。また近世には按摩・鍼治・金融などにも職域を拡げた。座頭ざとの坊。狂言、月見座頭「これは下京辺に住まい致す―でござる」。東海道名所記「―一人琵琶をもちて入来りつつ、平家をかたる」。誹風柳多留4「やみやみと―へ渡る町やしき」

④転じて、盲人。

⇒ざとう‐がね【座頭金】

⇒ざとう‐くじら【座頭鯨】

⇒ざとう‐むし【座頭虫】

さとう‐いっさい【佐藤一斎】

江戸後期の儒学者。名は坦。別号、愛日楼。美濃岩村藩の家老の子。朱子学を奉じながら陽明学に傾倒し、陽朱陰王と評される。林家の塾頭、昌平黌しょうへいこうの教授となる。経書に訓点を施し、世に一斎点という。著「古本大学旁釈補」「言志四録」「愛日楼文詩」など。(1772〜1859)

→著作:『言志録』

⇒さとう【佐藤】

さとう‐えいさく【佐藤栄作】

政治家。山口県出身。岸信介の弟。東大卒。吉田茂政権のもとで各省大臣を歴任。1964〜72年、3次にわたり自民党内閣を組織。在任中に沖縄返還が実現。ノーベル賞。(1901〜1975)

佐藤栄作

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ

カエデ科の落葉高木。北アメリカ東部の原産。高さ10メートル余。葉は掌状で3〜5裂(カナダの国章)。夏、緑黄色の小花を開く。春、樹液を採集して、糖蜜(メープル‐シロップ)・蔗糖をとる。材は器具用。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐がね【座頭金】

江戸時代、座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた金。

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥

イネ科の多年草。栽培上は二年生の作物。原産地はニューギニア、またはその周辺。最も重要な糖料作物で、キューバ・ハワイなど熱帯各地に大規模に栽培。日本には17世紀初めに中国から渡来、沖縄の主要農産物の一つ。茎の搾り汁から蔗糖を製する。搾りかすはバガスといい、パルプ原料・飼料。漢名、甘蔗かんしゃ。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物。

さとうきび

⇒さとう【佐藤】

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ

カエデ科の落葉高木。北アメリカ東部の原産。高さ10メートル余。葉は掌状で3〜5裂(カナダの国章)。夏、緑黄色の小花を開く。春、樹液を採集して、糖蜜(メープル‐シロップ)・蔗糖をとる。材は器具用。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐がね【座頭金】

江戸時代、座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた金。

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥

イネ科の多年草。栽培上は二年生の作物。原産地はニューギニア、またはその周辺。最も重要な糖料作物で、キューバ・ハワイなど熱帯各地に大規模に栽培。日本には17世紀初めに中国から渡来、沖縄の主要農産物の一つ。茎の搾り汁から蔗糖を製する。搾りかすはバガスといい、パルプ原料・飼料。漢名、甘蔗かんしゃ。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物。

さとうきび

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐くじら【座頭鯨】‥クヂラ

クジラ目ナガスクジラ科の鬚ひげクジラ。体長約15メートル、胸びれが長大でその前縁に凹凸がある。全体は黒いが、白斑のあることがある。性質は温和で、しばしば大群をなす。

ざとうくじら

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐くじら【座頭鯨】‥クヂラ

クジラ目ナガスクジラ科の鬚ひげクジラ。体長約15メートル、胸びれが長大でその前縁に凹凸がある。全体は黒いが、白斑のあることがある。性質は温和で、しばしば大群をなす。

ざとうくじら

⇒ざ‐とう【座頭】

さどう‐ぐち【茶道口】‥ダウ‥

茶室内で、茶をたてる者(亭主)の出入口。勝手口。亭主口。茶立口。→茶室(図)。

⇒さ‐どう【茶道】

さとう‐けい【砂糖計】‥タウ‥

(→)検糖計に同じ。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

小説家。名は洽六こうろく。弘前市生れ。ハチローの父。陸羯南くがかつなんの門に入って新聞記者となり、日本派の俳句や脚本・小説を発表。通俗小説・少年小説で有名。作「虎公」「あゝ玉杯に花うけて」など。(1874〜1949)

⇒さとう【佐藤】

ざ‐どうじょう【坐道場】‥ダウヂヤウ

〔仏〕(「道場」は釈尊が成道した菩提樹下の地)悟りを開くこと。

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥

(名はノブザネとも)国語学者。江戸生れ。黒川春村および安積艮斎の門人。「古事類苑」編纂長。著「語学指南」「仮名新説」など。(1839〜1908)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

詩人。神奈川県生れ。色彩感の鮮烈な詩風。小唄・民謡・歌謡曲の作詞も多い。詩集「正義の兜」「華やかな散歩」「颶風の眼」など。(1890〜1942)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥

蘇芳すおうを染料として染めた、赤みを帯びた紫色の染めかという。日本永代蔵4「それのみ、近年―の仕出し」

⇒さ‐とう【砂糖】

さどう‐たい【作働体】

〔生〕(→)効果器に同じ。

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥

アカザ科の二年生作物。ヨーロッパ原産。サトウキビに次ぐ糖料作物として、世界の冷涼な温帯各地に広く栽培。日本には昭和初期に導入、主産地は北海道。塊根は肥大した紡錘形で、砂糖(甜菜糖)を採取。テンサイ。ビート。サトウヂシャ。甘菜。

さとうだいこん

⇒ざ‐とう【座頭】

さどう‐ぐち【茶道口】‥ダウ‥

茶室内で、茶をたてる者(亭主)の出入口。勝手口。亭主口。茶立口。→茶室(図)。

⇒さ‐どう【茶道】

さとう‐けい【砂糖計】‥タウ‥

(→)検糖計に同じ。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

小説家。名は洽六こうろく。弘前市生れ。ハチローの父。陸羯南くがかつなんの門に入って新聞記者となり、日本派の俳句や脚本・小説を発表。通俗小説・少年小説で有名。作「虎公」「あゝ玉杯に花うけて」など。(1874〜1949)

⇒さとう【佐藤】

ざ‐どうじょう【坐道場】‥ダウヂヤウ

〔仏〕(「道場」は釈尊が成道した菩提樹下の地)悟りを開くこと。

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥

(名はノブザネとも)国語学者。江戸生れ。黒川春村および安積艮斎の門人。「古事類苑」編纂長。著「語学指南」「仮名新説」など。(1839〜1908)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

詩人。神奈川県生れ。色彩感の鮮烈な詩風。小唄・民謡・歌謡曲の作詞も多い。詩集「正義の兜」「華やかな散歩」「颶風の眼」など。(1890〜1942)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥

蘇芳すおうを染料として染めた、赤みを帯びた紫色の染めかという。日本永代蔵4「それのみ、近年―の仕出し」

⇒さ‐とう【砂糖】

さどう‐たい【作働体】

〔生〕(→)効果器に同じ。

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥

アカザ科の二年生作物。ヨーロッパ原産。サトウキビに次ぐ糖料作物として、世界の冷涼な温帯各地に広く栽培。日本には昭和初期に導入、主産地は北海道。塊根は肥大した紡錘形で、砂糖(甜菜糖)を採取。テンサイ。ビート。サトウヂシャ。甘菜。

さとうだいこん

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

平安末期の武士。陸奥の人。継信の弟。四郎とも。義経が吉野山に隠れ、山僧に攻められた時、自ら義経と称して奮戦。翌年京都に入り、糟屋有季に囲まれて自刃。能・浄瑠璃に脚色される。(1161〜1186)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥

彫刻家。本名、清蔵。福島県生れ。山崎朝雲に師事。1922年(大正11)日本美術院から派遣されて渡仏し、ブールデルに師事。官能的な神秘性に充ちた作風によって知られる。作「牝猫」「天女像」など。(1888〜1963)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

平安末期の武士。陸奥の人。忠信の兄。三郎とも。屋島の戦に義経の身代りとなり、平教経の矢に射られて戦死。(1158〜1185)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥

果実・野菜などを砂糖に漬けること。また、その食品。

⇒さ‐とう【砂糖】

さと‐うつり【里移り】

ひっこし。転居。転宅。家移り。宇治拾遺物語2「手まどひして―しぬ」

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥

江戸前期の儒学者。備後福山藩士の子。京都で山崎闇斎に学び、崎門三傑の一人。朱子学を徹底し、闇斎が垂加神道を唱えるとこれに反対し破門。福山藩・厩橋藩・彦根藩などに出講。著に門人稲葉黙斎編「韞蔵録うんぞうろく」など。(1650〜1719)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐にしき【佐藤錦】

さくらんぼうの一品種。1912年(大正1)山形県東根市の佐藤栄助が黄玉とナポレオンとの交配により作出。

⇒さとう【佐藤】

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

江戸後期の経済学者。羽後の人。宇田川玄随に本草学・蘭学を学び、のち長崎に遊学。致仕後は南総にあって、神道の考究、農政学大成に努め、一種の国家社会主義を唱道。著「防海策」「農政本論」「宇内混同秘策」「垂統秘録」「経済要録」など。(1769〜1850)

→文献資料[垂統秘録]

⇒さとう【佐藤】

さどう‐はぐるま【差動歯車】

歯車軸の中心が他の軸の周囲に回転するようにした歯車。二つの回転軸の回転数の差がとり出せる。自動車では後部駆動軸に装着し、進行方向を変えたとき、左右の車輪の回転数に差をつけるのに使用。ディファレンシャル‐ギア。

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ

詩人。本名、佐藤八郎。東京生れ。紅緑の子。都会風の抒情的詩作・童謡のほか、歌謡曲も多い。作「もずが枯木で」「りんごの歌」「おかあさん」など。(1903〜1973)

サトウ・ハチロー

撮影:林 忠彦

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

平安末期の武士。陸奥の人。継信の弟。四郎とも。義経が吉野山に隠れ、山僧に攻められた時、自ら義経と称して奮戦。翌年京都に入り、糟屋有季に囲まれて自刃。能・浄瑠璃に脚色される。(1161〜1186)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥

彫刻家。本名、清蔵。福島県生れ。山崎朝雲に師事。1922年(大正11)日本美術院から派遣されて渡仏し、ブールデルに師事。官能的な神秘性に充ちた作風によって知られる。作「牝猫」「天女像」など。(1888〜1963)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

平安末期の武士。陸奥の人。忠信の兄。三郎とも。屋島の戦に義経の身代りとなり、平教経の矢に射られて戦死。(1158〜1185)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥

果実・野菜などを砂糖に漬けること。また、その食品。

⇒さ‐とう【砂糖】

さと‐うつり【里移り】

ひっこし。転居。転宅。家移り。宇治拾遺物語2「手まどひして―しぬ」

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥

江戸前期の儒学者。備後福山藩士の子。京都で山崎闇斎に学び、崎門三傑の一人。朱子学を徹底し、闇斎が垂加神道を唱えるとこれに反対し破門。福山藩・厩橋藩・彦根藩などに出講。著に門人稲葉黙斎編「韞蔵録うんぞうろく」など。(1650〜1719)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐にしき【佐藤錦】

さくらんぼうの一品種。1912年(大正1)山形県東根市の佐藤栄助が黄玉とナポレオンとの交配により作出。

⇒さとう【佐藤】

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

江戸後期の経済学者。羽後の人。宇田川玄随に本草学・蘭学を学び、のち長崎に遊学。致仕後は南総にあって、神道の考究、農政学大成に努め、一種の国家社会主義を唱道。著「防海策」「農政本論」「宇内混同秘策」「垂統秘録」「経済要録」など。(1769〜1850)

→文献資料[垂統秘録]

⇒さとう【佐藤】

さどう‐はぐるま【差動歯車】

歯車軸の中心が他の軸の周囲に回転するようにした歯車。二つの回転軸の回転数の差がとり出せる。自動車では後部駆動軸に装着し、進行方向を変えたとき、左右の車輪の回転数に差をつけるのに使用。ディファレンシャル‐ギア。

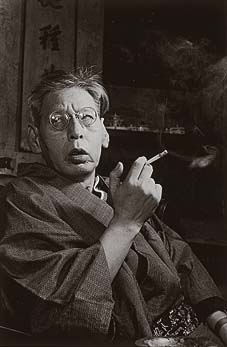

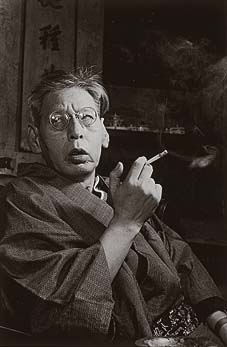

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ

詩人。本名、佐藤八郎。東京生れ。紅緑の子。都会風の抒情的詩作・童謡のほか、歌謡曲も多い。作「もずが枯木で」「りんごの歌」「おかあさん」など。(1903〜1973)

サトウ・ハチロー

撮影:林 忠彦

⇒さとう【佐藤】

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ

詩人・小説家。和歌山県生れ。慶大中退。与謝野寛・永井荷風に師事、「殉情詩集」など古典的な格調の抒情詩で知られ、のち小説に転じ、幻想的・耽美的な作風を開いた。小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「女誡扇綺譚」「晶子曼陀羅」など。文化勲章。(1892〜1964)

佐藤春夫

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ

詩人・小説家。和歌山県生れ。慶大中退。与謝野寛・永井荷風に師事、「殉情詩集」など古典的な格調の抒情詩で知られ、のち小説に転じ、幻想的・耽美的な作風を開いた。小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「女誡扇綺譚」「晶子曼陀羅」など。文化勲章。(1892〜1964)

佐藤春夫

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さどう‐ぼうず【茶道坊主】‥ダウバウ‥

(→)茶坊主1に同じ。

⇒さ‐どう【茶道】

さと‐うま【里馬】

博労ばくろうの仲介によって一定期間遠方へ馬を賃貸すること。また、その馬。作馬さくんま。手間馬。

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥

砂糖類を水で煮溶かした液体。糖蜜。シロップ。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐むし【座頭虫】

クモ綱ザトウムシ目の節足動物の総称。クモに似るが、糸を出さない。4対の脚は糸のように細長く、体は比較的小さく、腹部には環節がある。夏、山地の森林に多い。運動は極めて緩慢。歩く様が盲人が杖をついて歩く姿に似るのでこの名がある。メクラグモ。

ざとうむし

⇒さとう【佐藤】

さどう‐ぼうず【茶道坊主】‥ダウバウ‥

(→)茶坊主1に同じ。

⇒さ‐どう【茶道】

さと‐うま【里馬】

博労ばくろうの仲介によって一定期間遠方へ馬を賃貸すること。また、その馬。作馬さくんま。手間馬。

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥

砂糖類を水で煮溶かした液体。糖蜜。シロップ。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐むし【座頭虫】

クモ綱ザトウムシ目の節足動物の総称。クモに似るが、糸を出さない。4対の脚は糸のように細長く、体は比較的小さく、腹部には環節がある。夏、山地の森林に多い。運動は極めて緩慢。歩く様が盲人が杖をついて歩く姿に似るのでこの名がある。メクラグモ。

ざとうむし

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥

イネ科の一年生作物。モロコシの一変種で、茎は糖分に富み、糖蜜の製造、製糖原料となる。漢名、蘆粟。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥

(sugar palm)ヤシ科の常緑高木。インド・マレー原産で高さ7〜20メートル。葉は巨大な羽状複葉。雌雄同株。つぼみの時、花序の軸を切り、流れ出た樹液から粗糖・椰子酒を作る。葉柄の繊維は縄とする。サケヤシ。

⇒さ‐とう【砂糖】

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】

〔神〕

⇒サターン

サトー【Ernest Mason Satow】

イギリスの外交官・日本学者。号、薩道。1862〜83年(文久2〜明治16)滞日、パークスの下で幕末の政局に影響を与えた。95年公使として再び来日。日本文化の研究・紹介に業績を残す。回想録「一外交官の見た明治維新」。(1843〜1929)

さど‐おけさ【佐渡おけさ】

佐渡の民謡。「おけさ」の中で最も著名。相川町に起こり、1909年(明治42)以降全国に広まる。本来は盆踊唄。→おけさぶし

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さと‐おさ【里長】‥ヲサ

里の長。むらおさ。村長。万葉集5「楚しもと取る―が声は」

さ‐どお・し【さ遠し】‥ドホシ

〔形ク〕

(サは接頭語)遠い。万葉集14「会津嶺あいづねの国をさどほみ」

さと‐おや【里親】

①他人の子を預かり、親代りとなって養い育てる人。しとね親。そだて親。乳代ちしろ。↔里子。

②児童福祉法に基づき、都道府県知事の委託をうけ、保護者のない児童などを引き取り養育する者。1948年実施。

サドカイ‐は【サドカイ派】

(Sadducees)イエス時代のユダヤ教の三大教派の一つ。モーセ五書だけを正典とし、復活や天使を否認。祭司層が多かった。→ファリサイ派→エッセネ派

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ

①結婚後、新婦が初めて生家に行く儀式。婚礼後、3日目または5日目に行うところが多い。さとびらき。

②他家に奉公する者が生家へ一時帰ること。さとくだり。

③結婚している女性が実家へ一時帰ること。

さと‐かぐら【里神楽】

禁中の御神楽みかぐらに対して、諸社や民間で行う神楽。また、村里で行われるひなびた神楽。〈[季]冬〉。猿蓑「むつかしき拍子も見えず―」(曾良)

さど‐が‐しま【佐渡島】

新潟県に属し、新潟市の北西方にある日本海最大の島。→佐渡

さと‐かた【里方】

嫁・養子などの実家。また、その親類。

さと‐がち【里勝ち】

宮仕え人などが、実家に帰っているときが多いこと。源氏物語桐壺「もの心細げに―なるを」

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ

①里帰り。狂言、米市「俵藤太殿の御娘子、米市御料人の御―ぢやとおしやれ」

②遊里に通うこと。くるわがよい。

さと‐がらす【里烏・里鴉】

人里近くにすむ烏。〈日葡辞書〉

さどぎつね【佐渡狐】

狂言。佐渡の百姓と越後の百姓が佐渡に狐がいるいな

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥

イネ科の一年生作物。モロコシの一変種で、茎は糖分に富み、糖蜜の製造、製糖原料となる。漢名、蘆粟。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥

(sugar palm)ヤシ科の常緑高木。インド・マレー原産で高さ7〜20メートル。葉は巨大な羽状複葉。雌雄同株。つぼみの時、花序の軸を切り、流れ出た樹液から粗糖・椰子酒を作る。葉柄の繊維は縄とする。サケヤシ。

⇒さ‐とう【砂糖】

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】

〔神〕

⇒サターン

サトー【Ernest Mason Satow】

イギリスの外交官・日本学者。号、薩道。1862〜83年(文久2〜明治16)滞日、パークスの下で幕末の政局に影響を与えた。95年公使として再び来日。日本文化の研究・紹介に業績を残す。回想録「一外交官の見た明治維新」。(1843〜1929)

さど‐おけさ【佐渡おけさ】

佐渡の民謡。「おけさ」の中で最も著名。相川町に起こり、1909年(明治42)以降全国に広まる。本来は盆踊唄。→おけさぶし

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さと‐おさ【里長】‥ヲサ

里の長。むらおさ。村長。万葉集5「楚しもと取る―が声は」

さ‐どお・し【さ遠し】‥ドホシ

〔形ク〕

(サは接頭語)遠い。万葉集14「会津嶺あいづねの国をさどほみ」

さと‐おや【里親】

①他人の子を預かり、親代りとなって養い育てる人。しとね親。そだて親。乳代ちしろ。↔里子。

②児童福祉法に基づき、都道府県知事の委託をうけ、保護者のない児童などを引き取り養育する者。1948年実施。

サドカイ‐は【サドカイ派】

(Sadducees)イエス時代のユダヤ教の三大教派の一つ。モーセ五書だけを正典とし、復活や天使を否認。祭司層が多かった。→ファリサイ派→エッセネ派

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ

①結婚後、新婦が初めて生家に行く儀式。婚礼後、3日目または5日目に行うところが多い。さとびらき。

②他家に奉公する者が生家へ一時帰ること。さとくだり。

③結婚している女性が実家へ一時帰ること。

さと‐かぐら【里神楽】

禁中の御神楽みかぐらに対して、諸社や民間で行う神楽。また、村里で行われるひなびた神楽。〈[季]冬〉。猿蓑「むつかしき拍子も見えず―」(曾良)

さど‐が‐しま【佐渡島】

新潟県に属し、新潟市の北西方にある日本海最大の島。→佐渡

さと‐かた【里方】

嫁・養子などの実家。また、その親類。

さと‐がち【里勝ち】

宮仕え人などが、実家に帰っているときが多いこと。源氏物語桐壺「もの心細げに―なるを」

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ

①里帰り。狂言、米市「俵藤太殿の御娘子、米市御料人の御―ぢやとおしやれ」

②遊里に通うこと。くるわがよい。

さと‐がらす【里烏・里鴉】

人里近くにすむ烏。〈日葡辞書〉

さどぎつね【佐渡狐】

狂言。佐渡の百姓と越後の百姓が佐渡に狐がいるいな

北海道庁

撮影:新海良夫

北海道庁

撮影:新海良夫

札幌 大通り公園

撮影:佐藤 尚

札幌 大通り公園

撮影:佐藤 尚

⇒さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】

⇒さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】‥ガクカウ

北海道大学の前身。1872年(明治5)東京に創設した開拓使仮学校を、75年札幌に移し、翌年札幌農学校と改称。W.S.クラークの感化、人材育成などで有名。

⇒さっぽろ【札幌】

さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

(bandは集団の意)W.S.クラークを中心に札幌で1877年(明治10)に結成されたプロテスタント系キリスト教集団。内村鑑三・新渡戸稲造らが輩出。

⇒さっぽろ【札幌】

さつま【薩摩】

①旧国名。今の鹿児島県の西部。薩州。

②江戸の古浄瑠璃の芸姓。→薩摩浄雲。

③「さつまいも」の略。

④「さつまがすり」の略。

⇒さつま‐あげ【薩摩揚げ】

⇒さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

⇒さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

⇒さつま‐いり【薩摩炒り】

⇒さつま‐うま【薩摩馬】

⇒さつま‐がすり【薩摩絣】

⇒さつま‐ガラス【薩摩硝子】

⇒さつま‐ぎく【薩摩菊】

⇒さつま‐ぐし【薩摩櫛】

⇒さつま‐げき【薩摩外記】

⇒さつま‐げた【薩摩下駄】

⇒さつま‐けん【薩摩拳】

⇒さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

⇒さつま‐ごま【薩摩駒】

⇒さつま‐ごよみ【薩摩暦】

⇒さつま‐じしょ【薩摩辞書】

⇒さつま‐じょううん【薩摩浄雲】

⇒さつま‐じょうふ【薩摩上布】

⇒さつま‐じる【薩摩汁】

⇒さつま‐すぎ【薩摩杉】

⇒さつま‐せんだい【薩摩川内】

⇒さつま‐どり【薩摩鶏】

⇒さつま‐にんぎょう【薩摩人形】

⇒さつま‐の‐かみ【薩摩守】

⇒さつま‐はやと【薩摩隼人】

⇒さつま‐ばん【薩摩版】

⇒さつま‐はんとう【薩摩半島】

⇒さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

⇒さつま‐びわ【薩摩琵琶】

⇒さつま‐ぶし【薩摩節】

⇒さつま‐やき【薩摩焼】

⇒さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】

さつま‐あげ【薩摩揚げ】

(江戸で初め、「薩摩のつけ揚げ」と称し、上方では「てんぷら」と呼んだ)すり身にした魚肉に、食塩・砂糖・小麦粉などを加え、適当な形にして油で揚げたもの。野菜や銀杏・うずら卵などを混ぜ込んだり、芯にして巻いたり包んだりすることもある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

糸雛の一種。三つ折または二つ折の厚紙に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、浦島と乙姫など男女の姿の絵模様を美しく表現し、頭髪を麻糸・色糸で作り後方へ垂らしたもの。

薩摩糸雛

⇒さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】

⇒さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

さっぽろ‐のうがっこう【札幌農学校】‥ガクカウ

北海道大学の前身。1872年(明治5)東京に創設した開拓使仮学校を、75年札幌に移し、翌年札幌農学校と改称。W.S.クラークの感化、人材育成などで有名。

⇒さっぽろ【札幌】

さっぽろ‐バンド【札幌バンド】

(bandは集団の意)W.S.クラークを中心に札幌で1877年(明治10)に結成されたプロテスタント系キリスト教集団。内村鑑三・新渡戸稲造らが輩出。

⇒さっぽろ【札幌】

さつま【薩摩】

①旧国名。今の鹿児島県の西部。薩州。

②江戸の古浄瑠璃の芸姓。→薩摩浄雲。

③「さつまいも」の略。

④「さつまがすり」の略。

⇒さつま‐あげ【薩摩揚げ】

⇒さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

⇒さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

⇒さつま‐いり【薩摩炒り】

⇒さつま‐うま【薩摩馬】

⇒さつま‐がすり【薩摩絣】

⇒さつま‐ガラス【薩摩硝子】

⇒さつま‐ぎく【薩摩菊】

⇒さつま‐ぐし【薩摩櫛】

⇒さつま‐げき【薩摩外記】

⇒さつま‐げた【薩摩下駄】

⇒さつま‐けん【薩摩拳】

⇒さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

⇒さつま‐ごま【薩摩駒】

⇒さつま‐ごよみ【薩摩暦】

⇒さつま‐じしょ【薩摩辞書】

⇒さつま‐じょううん【薩摩浄雲】

⇒さつま‐じょうふ【薩摩上布】

⇒さつま‐じる【薩摩汁】

⇒さつま‐すぎ【薩摩杉】

⇒さつま‐せんだい【薩摩川内】

⇒さつま‐どり【薩摩鶏】

⇒さつま‐にんぎょう【薩摩人形】

⇒さつま‐の‐かみ【薩摩守】

⇒さつま‐はやと【薩摩隼人】

⇒さつま‐ばん【薩摩版】

⇒さつま‐はんとう【薩摩半島】

⇒さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

⇒さつま‐びわ【薩摩琵琶】

⇒さつま‐ぶし【薩摩節】

⇒さつま‐やき【薩摩焼】

⇒さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】

さつま‐あげ【薩摩揚げ】

(江戸で初め、「薩摩のつけ揚げ」と称し、上方では「てんぷら」と呼んだ)すり身にした魚肉に、食塩・砂糖・小麦粉などを加え、適当な形にして油で揚げたもの。野菜や銀杏・うずら卵などを混ぜ込んだり、芯にして巻いたり包んだりすることもある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いとびな【薩摩糸雛】

糸雛の一種。三つ折または二つ折の厚紙に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、浦島と乙姫など男女の姿の絵模様を美しく表現し、頭髪を麻糸・色糸で作り後方へ垂らしたもの。

薩摩糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

ヒルガオ科の一年生作物。中南米原産で、日本には17世紀前半に、中国・琉球を経て九州に伝わり普及。茎は蔓性で、地下に多数の塊根をつける。暖地では、秋、ヒルガオに似た淡紅色の花を開く。塊根は食用のほか、酒類・アルコール・澱粉の原料、また、蔓とともに飼料とする。異称多く、カライモ・トウイモ・リュウキュウイモ・アメリカイモなど。漢名、甘藷かんしょ。〈[季]秋〉

サツマイモ(花)

提供:OPO

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いも【薩摩芋・甘藷】

ヒルガオ科の一年生作物。中南米原産で、日本には17世紀前半に、中国・琉球を経て九州に伝わり普及。茎は蔓性で、地下に多数の塊根をつける。暖地では、秋、ヒルガオに似た淡紅色の花を開く。塊根は食用のほか、酒類・アルコール・澱粉の原料、また、蔓とともに飼料とする。異称多く、カライモ・トウイモ・リュウキュウイモ・アメリカイモなど。漢名、甘藷かんしょ。〈[季]秋〉

サツマイモ(花)

提供:OPO

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いり【薩摩炒り】

炒った米の中に小豆と刻んだ薩摩芋を入れて醤油と砂糖とで味をつけたもの。浮世風呂前「―といふ茶の子をこしらへるばかり」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐うま【薩摩馬】

薩摩・大隅・日向地方産の日本馬。江戸時代、薩摩藩で飼育改良したもので、国産馬中最も乗用に適した。薩摩駒。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐がすり【薩摩絣】

木綿絣織物の一つ。もと琉球で産し、薩摩を経て諸方に販売されたが、天文(1532〜1555)年間にこれを模し、薩摩でも生産するようになった。紺地に白く絣を出した紺薩摩、白地に絣を紺で出した白薩摩などの種類がある。さつま。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ガラス【薩摩硝子】

江戸末期、薩摩藩でイギリス人から技法を学んで製作したガラス。色ガラスの美しいものは薩摩の紅ビードロといって珍重される。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぎく【薩摩菊】

エゾギクの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぐし【薩摩櫛】

薩摩から産出する櫛。浄瑠璃、国性爺合戦「唐子髷からこわげには―」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げき【薩摩外記】

江戸前期の浄瑠璃太夫。外記節の創始者。薩摩外記藤原直政と称す。その節は豪壮の中に纏綿てんめんたる情緒を織り込む。( 〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げた【薩摩下駄】

台が幅広く駒下駄に似た、杉材の男子用下駄。「―足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ」(子規)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐けん【薩摩拳】

象牙製の数取りや杉箸などの若干を、数をかくして、互いにつき出し、その総数をあて合う拳の一種。東海道中膝栗毛7「サアサア―じや、サンナ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

(→)国分タバコに同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごま【薩摩駒】

(→)薩摩馬に同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごよみ【薩摩暦】

安永(1772〜1781)頃から薩摩藩に行われた仮名ごよみ。藩主島津綱貴つなたかの命で家臣本田与一右衛門が撰定。貞享じょうきょう暦以下官暦によったもの。薩州暦。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じしょ【薩摩辞書】

英和辞書。1冊。日本で出来た最初の活字本英語辞書「英和対訳袖珍辞書」(1862年開成所刊)を、薩摩学生、高橋新吉(1842〜1918)・前田正穀らが増訂して、1869年(明治2)上海で印刷・刊行したもの。「改正増補和訳英辞書」という。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょううん【薩摩浄雲】‥ジヤウ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。堺(一説に京都または紀州)の人。初名、熊村小平太、また虎屋次郎右衛門とも伝えられ、のち薩摩太夫と改め、剃髪して浄雲と称した。寛永(1624〜1644)の頃江戸に下り、操り芝居を興行、杉山丹後掾と並んで、江戸浄瑠璃の開祖とされる。(1595〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょうふ【薩摩上布】‥ジヤウ‥

上質な麻織物。沖縄県宮古・八重山の諸島で製織され、貢納品として薩摩に送られ、諸方に販売された上布。宮古は紺地絣を、八重山は白地絣や赤縞を特徴とした。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じる【薩摩汁】

豚肉・鶏肉などに大根・ゴボウ・ニンジン・サツマイモなどを加え、みそ仕立てにした汁物。元来は骨つき鶏肉のぶつ切りを用いた。鹿児島汁。鹿児島煮。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐すぎ【薩摩杉】

屋久杉やくすぎの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐せんだい【薩摩川内】

鹿児島県北西部の市。市域は川内川下流域と甑島こしきじま列島。薩摩国分寺跡や、下甑島北端の藺牟田いむた池(ラムサール条約湿地)がある。人口10万2千。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐どり【薩摩鶏】

鶏の一品種。鹿児島県原産。大型で、もと闘鶏用、現在は観賞用。天然記念物。食用のものは他の品種との掛合せ。剣付鶏。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐にんぎょう【薩摩人形】‥ギヤウ

薩摩国に伝わる武者人形。紙製の鎧よろいを着て、両手がなく、2本の矢を鎧の袖に貫き、薄い板で作った馬にまたがったもの。車をつけ、動かせるようにしてある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐の‐かみ【薩摩守】

(薩摩守平忠度ただのりを「ただ乗り」に掛けたしゃれ)

①狂言。「船賃は」と問われて「薩摩守」と答えた旅僧が、「その心は」と問われて「忠度」と答えられず、無賃渡河に失敗する。

②車・船などに無賃で乗ること。また、その人。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はやと【薩摩隼人】

(古代の隼人の血統をひき、その敏捷・勇猛の点が似ているからいう)薩摩の武士の異称。転じて、鹿児島県出身の男性にいう。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ばん【薩摩版】

室町時代に薩摩で出版された書籍の称。江戸時代に刊行されたものを含めていうこともある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はんとう【薩摩半島】‥タウ

鹿児島県南西部に突出する半島。鹿児島湾を隔てて大隅半島に対する。標高500メートル前後の山地と火山灰の台地がひろがり、南東端に開聞かいもん岳がそびえる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

①薩摩国へたつ飛脚。

②(江戸時代に、薩摩国が国情のもれるのを恐れ、他国より入り込んだ者を生還させないといわれたことから)再び帰らないことのたとえ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びわ【薩摩琵琶】‥ビハ

室町時代の末、薩摩国に起こった琵琶およびその歌曲。全長約3尺。4弦・4柱で、海老尾が大きい。斜めに構えて、三角形の黄楊つげ製の大きな撥ばちで弾く。筑前琵琶に比して男性的で勇壮な芸風とされる。歌詞は漢語脈の勝った文語体で、題材は歴史物・合戦物・教訓物が多く、曲風は悲壮。代表曲は「白虎隊」「城山」など。明治以後東京に進出。正派・錦心流・錦琵琶(5弦・5柱の琵琶を用いる)の3流派がある。北村透谷、伽羅枕及び新葉末葉「琴曲を欲おもふ時に―を聞くが如きの感あるなれ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぶし【薩摩節】

①浄雲節じょううんぶしの異称。

②鹿児島県から産出する鰹節。外形長大で味濃厚。土佐節と共に本場物といわれる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐やき【薩摩焼】

薩摩産の陶磁器の総称。文禄・慶長の役で島津義弘が連れ帰った朝鮮の陶工によって創始。鉄分の多い胎土を用い鉄釉を掛けて製し黒物くろもんと呼ばれた日用雑器と、白い胎土を用いて白物しろもんと呼ばれた錦手・白薩摩などの藩主の御用品を産出。→こさつま(古薩摩)。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】‥ラフ‥

①薩摩から産出する上等の蝋燭。

②魚油で造った下等の蝋燭。

⇒さつま【薩摩】

さつ‐まわり【察回り】‥マハリ

新聞記者が情報を得るために、日常的に警察署に出向くこと。

ざつ‐む【雑務】

(本来の仕事以外の)細々した雑多の仕事。「―に追われる」

⇒ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

中世、所務沙汰に属した土地所有関係を除き、主として貸借関係などの民事訴訟の総称。

⇒ざつ‐む【雑務】

さつもう‐き【刷毛機】

円筒に毛髪または木の繊維を植えつけた機械。織物に付着した塵を除去し、また、毳けばを起伏させたり光沢をつけたりする機械。ブラシ機。

ざつもう‐しょく【雑毛色】

馬の毛に暗色と淡色との毛の混生するもの。葦毛あしげ・駁毛ぶちげの類。

さつ‐もん【擦文】

土器の表面を木片でこすったときについた、刷毛目はけめ状の痕跡。

⇒さつもん‐ぶんか【擦文文化】

さつもん‐ぶんか【擦文文化】‥クワ

8〜13世紀、北海道全域と東北地方北端に見られる文化。擦文土器を指標とする。北海道特有の続縄文文化に当時の本州の文化が刺激を与え、成立したもの。石器は消滅し鉄器が普及。一部農耕も行われたが、狩猟・漁労に生活基盤をおく。近世アイヌ文化の先駆と考えられる。

⇒さつ‐もん【擦文】

さつ‐や【猟矢】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる矢。さちや。万葉集20「天地の神を祈りて―貫ぬき」

さつ‐ゆみ【猟弓】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる弓。さちゆみ。万葉集5「―を手た握り持ちて」

さつ‐よう【撮要】‥エウ

(「撮」は、指でつまむ意)要点をぬきだすこと。また、それを書いたもの。摘要。「憲法―」

ざつ‐よう【雑用】

種々雑多の用事・用途。「―を片づける」

ざつ‐よう【雑徭】‥エウ

①さまざまな労役。

②⇒ぞうよう

さつ‐りく【殺戮】

むごたらしく多くの人を殺すこと。「大量―」

さつ‐りゃく【殺掠・殺略】

人を殺して財物を奪うこと。

ざつ‐ろく【雑録】

種々の事を、系統立てずに記すこと。また、その記録。雑記。

ざつ‐わ【雑話】

種々のとりとめのない話。雑談。

サテ【sate マレー】

インドネシア・マレーシアの料理。小さく切った肉・魚に下味をつけ、串に刺して焼いたもの。甘辛いピーナッツ‐ソースをつけて食べる。

さ‐て

[一]〔副〕

①そのようで。そのままで。万葉集10「梅の花よしこの頃は―もあるがね」

②これこれで。しかじかで。蜻蛉日記上「これ、―なんありしとて、見すれば」

③そうしてそれから。その外。源氏物語花宴「―の人々は、皆臆しがちに」

[二]〔接続〕

(「扨」「偖」と書く)上を受けて下に移る時の語。また、局面をかえて説き起こす時の語。そうして。それから。ところで。竹取物語「それよりなん、少し嬉しきことをばかひあるとは言ひける。―、かぐや姫、かたちの世に似ずめでたきことを」。「仕事を終え、―帰ろうとすると」

さて

〔感〕

①感心したり疑ったりする時の語。それにしても。それはそうと。はてさて。まあ。浄瑠璃、曾根崎「―巧たくんだり巧んだり」

▷文末に使われることもある。狂言、宗論「はて、そなたが待たば愚僧も待たうは―」

②何かをしようとする時に発する語。さあ。「―何から手をつけようか」

さ‐で【叉手・小網】

(→)叉手網さであみに同じ。万葉集1「下つ瀬に―さし渡す」

さ‐で【桟手】

滑道の一種。厚材を底に敷き、両側に防材を設け、その上を滑らせて木材などを運搬する装置。→修羅しゅら

さで‐あみ【叉手網・纚網】

掬網すくいあみの一種。2本の竹を交叉して三角状とし、これに網を張って袋状としたもの。さで。

叉手網

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐いり【薩摩炒り】

炒った米の中に小豆と刻んだ薩摩芋を入れて醤油と砂糖とで味をつけたもの。浮世風呂前「―といふ茶の子をこしらへるばかり」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐うま【薩摩馬】

薩摩・大隅・日向地方産の日本馬。江戸時代、薩摩藩で飼育改良したもので、国産馬中最も乗用に適した。薩摩駒。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐がすり【薩摩絣】

木綿絣織物の一つ。もと琉球で産し、薩摩を経て諸方に販売されたが、天文(1532〜1555)年間にこれを模し、薩摩でも生産するようになった。紺地に白く絣を出した紺薩摩、白地に絣を紺で出した白薩摩などの種類がある。さつま。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ガラス【薩摩硝子】

江戸末期、薩摩藩でイギリス人から技法を学んで製作したガラス。色ガラスの美しいものは薩摩の紅ビードロといって珍重される。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぎく【薩摩菊】

エゾギクの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぐし【薩摩櫛】

薩摩から産出する櫛。浄瑠璃、国性爺合戦「唐子髷からこわげには―」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げき【薩摩外記】

江戸前期の浄瑠璃太夫。外記節の創始者。薩摩外記藤原直政と称す。その節は豪壮の中に纏綿てんめんたる情緒を織り込む。( 〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐げた【薩摩下駄】

台が幅広く駒下駄に似た、杉材の男子用下駄。「―足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ」(子規)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐けん【薩摩拳】

象牙製の数取りや杉箸などの若干を、数をかくして、互いにつき出し、その総数をあて合う拳の一種。東海道中膝栗毛7「サアサア―じや、サンナ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐こくぶ【薩摩国分・薩摩国府】

(→)国分タバコに同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごま【薩摩駒】

(→)薩摩馬に同じ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ごよみ【薩摩暦】

安永(1772〜1781)頃から薩摩藩に行われた仮名ごよみ。藩主島津綱貴つなたかの命で家臣本田与一右衛門が撰定。貞享じょうきょう暦以下官暦によったもの。薩州暦。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じしょ【薩摩辞書】

英和辞書。1冊。日本で出来た最初の活字本英語辞書「英和対訳袖珍辞書」(1862年開成所刊)を、薩摩学生、高橋新吉(1842〜1918)・前田正穀らが増訂して、1869年(明治2)上海で印刷・刊行したもの。「改正増補和訳英辞書」という。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょううん【薩摩浄雲】‥ジヤウ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。堺(一説に京都または紀州)の人。初名、熊村小平太、また虎屋次郎右衛門とも伝えられ、のち薩摩太夫と改め、剃髪して浄雲と称した。寛永(1624〜1644)の頃江戸に下り、操り芝居を興行、杉山丹後掾と並んで、江戸浄瑠璃の開祖とされる。(1595〜1672)

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じょうふ【薩摩上布】‥ジヤウ‥

上質な麻織物。沖縄県宮古・八重山の諸島で製織され、貢納品として薩摩に送られ、諸方に販売された上布。宮古は紺地絣を、八重山は白地絣や赤縞を特徴とした。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐じる【薩摩汁】

豚肉・鶏肉などに大根・ゴボウ・ニンジン・サツマイモなどを加え、みそ仕立てにした汁物。元来は骨つき鶏肉のぶつ切りを用いた。鹿児島汁。鹿児島煮。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐すぎ【薩摩杉】

屋久杉やくすぎの別称。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐せんだい【薩摩川内】

鹿児島県北西部の市。市域は川内川下流域と甑島こしきじま列島。薩摩国分寺跡や、下甑島北端の藺牟田いむた池(ラムサール条約湿地)がある。人口10万2千。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐どり【薩摩鶏】

鶏の一品種。鹿児島県原産。大型で、もと闘鶏用、現在は観賞用。天然記念物。食用のものは他の品種との掛合せ。剣付鶏。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐にんぎょう【薩摩人形】‥ギヤウ

薩摩国に伝わる武者人形。紙製の鎧よろいを着て、両手がなく、2本の矢を鎧の袖に貫き、薄い板で作った馬にまたがったもの。車をつけ、動かせるようにしてある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐の‐かみ【薩摩守】

(薩摩守平忠度ただのりを「ただ乗り」に掛けたしゃれ)

①狂言。「船賃は」と問われて「薩摩守」と答えた旅僧が、「その心は」と問われて「忠度」と答えられず、無賃渡河に失敗する。

②車・船などに無賃で乗ること。また、その人。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はやと【薩摩隼人】

(古代の隼人の血統をひき、その敏捷・勇猛の点が似ているからいう)薩摩の武士の異称。転じて、鹿児島県出身の男性にいう。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ばん【薩摩版】

室町時代に薩摩で出版された書籍の称。江戸時代に刊行されたものを含めていうこともある。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐はんとう【薩摩半島】‥タウ

鹿児島県南西部に突出する半島。鹿児島湾を隔てて大隅半島に対する。標高500メートル前後の山地と火山灰の台地がひろがり、南東端に開聞かいもん岳がそびえる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びきゃく【薩摩飛脚】

①薩摩国へたつ飛脚。

②(江戸時代に、薩摩国が国情のもれるのを恐れ、他国より入り込んだ者を生還させないといわれたことから)再び帰らないことのたとえ。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐びわ【薩摩琵琶】‥ビハ

室町時代の末、薩摩国に起こった琵琶およびその歌曲。全長約3尺。4弦・4柱で、海老尾が大きい。斜めに構えて、三角形の黄楊つげ製の大きな撥ばちで弾く。筑前琵琶に比して男性的で勇壮な芸風とされる。歌詞は漢語脈の勝った文語体で、題材は歴史物・合戦物・教訓物が多く、曲風は悲壮。代表曲は「白虎隊」「城山」など。明治以後東京に進出。正派・錦心流・錦琵琶(5弦・5柱の琵琶を用いる)の3流派がある。北村透谷、伽羅枕及び新葉末葉「琴曲を欲おもふ時に―を聞くが如きの感あるなれ」

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ぶし【薩摩節】

①浄雲節じょううんぶしの異称。

②鹿児島県から産出する鰹節。外形長大で味濃厚。土佐節と共に本場物といわれる。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐やき【薩摩焼】

薩摩産の陶磁器の総称。文禄・慶長の役で島津義弘が連れ帰った朝鮮の陶工によって創始。鉄分の多い胎土を用い鉄釉を掛けて製し黒物くろもんと呼ばれた日用雑器と、白い胎土を用いて白物しろもんと呼ばれた錦手・白薩摩などの藩主の御用品を産出。→こさつま(古薩摩)。

⇒さつま【薩摩】

さつま‐ろうそく【薩摩蝋燭】‥ラフ‥

①薩摩から産出する上等の蝋燭。

②魚油で造った下等の蝋燭。

⇒さつま【薩摩】

さつ‐まわり【察回り】‥マハリ

新聞記者が情報を得るために、日常的に警察署に出向くこと。

ざつ‐む【雑務】

(本来の仕事以外の)細々した雑多の仕事。「―に追われる」

⇒ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

ざつむ‐ざた【雑務沙汰】

中世、所務沙汰に属した土地所有関係を除き、主として貸借関係などの民事訴訟の総称。

⇒ざつ‐む【雑務】

さつもう‐き【刷毛機】

円筒に毛髪または木の繊維を植えつけた機械。織物に付着した塵を除去し、また、毳けばを起伏させたり光沢をつけたりする機械。ブラシ機。

ざつもう‐しょく【雑毛色】

馬の毛に暗色と淡色との毛の混生するもの。葦毛あしげ・駁毛ぶちげの類。

さつ‐もん【擦文】

土器の表面を木片でこすったときについた、刷毛目はけめ状の痕跡。

⇒さつもん‐ぶんか【擦文文化】

さつもん‐ぶんか【擦文文化】‥クワ

8〜13世紀、北海道全域と東北地方北端に見られる文化。擦文土器を指標とする。北海道特有の続縄文文化に当時の本州の文化が刺激を与え、成立したもの。石器は消滅し鉄器が普及。一部農耕も行われたが、狩猟・漁労に生活基盤をおく。近世アイヌ文化の先駆と考えられる。

⇒さつ‐もん【擦文】

さつ‐や【猟矢】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる矢。さちや。万葉集20「天地の神を祈りて―貫ぬき」

さつ‐ゆみ【猟弓】

(サツはサチ(幸)と同源)狩猟に用いる弓。さちゆみ。万葉集5「―を手た握り持ちて」

さつ‐よう【撮要】‥エウ

(「撮」は、指でつまむ意)要点をぬきだすこと。また、それを書いたもの。摘要。「憲法―」

ざつ‐よう【雑用】

種々雑多の用事・用途。「―を片づける」

ざつ‐よう【雑徭】‥エウ

①さまざまな労役。

②⇒ぞうよう

さつ‐りく【殺戮】

むごたらしく多くの人を殺すこと。「大量―」

さつ‐りゃく【殺掠・殺略】

人を殺して財物を奪うこと。

ざつ‐ろく【雑録】

種々の事を、系統立てずに記すこと。また、その記録。雑記。

ざつ‐わ【雑話】

種々のとりとめのない話。雑談。

サテ【sate マレー】

インドネシア・マレーシアの料理。小さく切った肉・魚に下味をつけ、串に刺して焼いたもの。甘辛いピーナッツ‐ソースをつけて食べる。

さ‐て

[一]〔副〕

①そのようで。そのままで。万葉集10「梅の花よしこの頃は―もあるがね」

②これこれで。しかじかで。蜻蛉日記上「これ、―なんありしとて、見すれば」

③そうしてそれから。その外。源氏物語花宴「―の人々は、皆臆しがちに」

[二]〔接続〕

(「扨」「偖」と書く)上を受けて下に移る時の語。また、局面をかえて説き起こす時の語。そうして。それから。ところで。竹取物語「それよりなん、少し嬉しきことをばかひあるとは言ひける。―、かぐや姫、かたちの世に似ずめでたきことを」。「仕事を終え、―帰ろうとすると」

さて

〔感〕

①感心したり疑ったりする時の語。それにしても。それはそうと。はてさて。まあ。浄瑠璃、曾根崎「―巧たくんだり巧んだり」

▷文末に使われることもある。狂言、宗論「はて、そなたが待たば愚僧も待たうは―」

②何かをしようとする時に発する語。さあ。「―何から手をつけようか」

さ‐で【叉手・小網】

(→)叉手網さであみに同じ。万葉集1「下つ瀬に―さし渡す」

さ‐で【桟手】

滑道の一種。厚材を底に敷き、両側に防材を設け、その上を滑らせて木材などを運搬する装置。→修羅しゅら

さで‐あみ【叉手網・纚網】

掬網すくいあみの一種。2本の竹を交叉して三角状とし、これに網を張って袋状としたもの。さで。

叉手網

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

サティ【Erik Satie】

フランスの作曲家。その反ロマン主義的で客観的な作風はドビュッシー・ラヴェルに影響を与え、新古典主義の先駆をなす。「梨の形をした三つの小品」など奇妙な題名のピアノ曲が多い。(1866〜1925)

サティ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

サティ【Erik Satie】

フランスの作曲家。その反ロマン主義的で客観的な作風はドビュッシー・ラヴェルに影響を与え、新古典主義の先駆をなす。「梨の形をした三つの小品」など奇妙な題名のピアノ曲が多い。(1866〜1925)

サティ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ジムノペディ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐てい【査定】

(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。「税額の―」「土地を―する」

サディスト【sadiste フランス・sadist イギリス】

サディズムの性向を持つ人。サド。↔マゾヒスト

サディズム【sadism】

(フランスの作家サドの名に由来)他者を精神的・肉体的に虐げることによって満足を得る性的倒錯。転じて、一般に嗜虐的傾向をいう。サド。↔マゾヒズム

サティヤーグラハ【satyāgraha ヒンディー】

(「真理の把握」の意)M.K.ガンディーが提唱し、実践した非暴力・不服従の運動とその理念。

さてい‐ゆうけつ【左提右挈】‥イウ‥

[漢書張耳伝]手をひいて互いに助けあうこと。協力しあうこと。

さて‐おき【扨措き・扨置き】

(サテオクの連用中止形)さしおいて。別にして。「それは―」

さて‐お・く【扨措く・扨置く】

〔他五〕

そのままにしておく。すておく。新古今和歌集恋「思ひわび見し面影は―・きて恋せざりけむ折ぞ恋しき」。「何は―・いても」

さで‐かき【さで掻き】

(「さで」は松の落葉)熊手くまで。

さて‐こそ

(コソは強めの助詞)

①そうしてこそ。そのようでこそ。竹取物語「つばくらめ子生まざらむやは。―取らしめ給はめ」

②やはり。思った通り。浄瑠璃、生玉心中「あたりを見廻し―な。愛宕山から見下ろせば」

さて‐さて

[一]〔副〕

これはどうしたことかと問いかけるのにいう語。そうしてそれから。栄華物語若枝「―と問ひきこえさせ給ひて」

[二]〔感〕

そうかと驚きあきれたり、感心したりする時に発する語。そうかそうか。いやどうも。源氏物語帚木「―をかしかりける女かな」

さ‐てつ【砂鉄】

岩石中に存在する磁鉄鉱が、岩石の風化分解によって流され、河床または海岸・海底に堆積したもの。近代製鉄以前、たたら製鉄での重要な原料。チタンを含むことがある。しゃてつ。

さ‐てつ【蹉跌】

①つまずくこと。

②失敗すること。「―をきたす」

さて‐のみ

それきり。そのまま。新古今和歌集恋「もらさばや思ふ心を―はえぞ山しろの井手のしがらみ」

さて‐は

〔接続〕

①および。また。そうして。ついには。源氏物語玉鬘「弓矢持ちたる人二人、―しもなる者、童など」。「飲み、食い、打ち、―金を貸せという始末」

②そうか、それでは。それなら。きっと。狂言、秀句大名「―さうか、恥かしや」。「―お前のしわざだな」

さて‐また【扨又】

〔接続〕

そうしてまた。

さて‐も【扨も】

[一]〔副〕

そういうことで。それでもやはり。そのままで。貫之集「憂けれども生けるは―あるものを死ぬるのみこそ悲しかりけれ」

[二]〔感〕

ほんとにまあ。なんとまあ。源氏物語若紫「―いと愛うつくしかりつるちごかな」。「―遠くまで来たものだ」

[三]〔接続〕

それにしても。それはそうと。ところで。大鏡序「かへすがへす嬉しく対面たいめしたるかな。―いくつにかなり給ひぬる」

⇒さても‐さても

⇒さても‐そののち【扨も其の後】

さても‐さても

〔感〕

「さても」を重ねて、その意を強めた語。いやどうも。まったく。

⇒さて‐も【扨も】

さても‐そののち【扨も其の後】

かようにしてその後。古浄瑠璃などの書出しに多い。

⇒さて‐も【扨も】

サテュロス【Satyros】

ギリシア神話で山野の精霊。馬または山羊の耳・脚・尾をもつ人間の姿をし、陽気で好色、酒神ディオニュソスの伴をする。

サテライト【satellite】

①衛星。人工衛星。

②プロ‐サッカーのJリーグで、二軍以下のチーム。

③空港の補助ターミナル。

④サテライト‐スタジオの略。

⇒サテライト‐オフィス【satellite office】

⇒サテライト‐スタジオ【satellite studio】

サテライト‐オフィス【satellite office】

社員の居住地に近い都市周辺部に置き、本社と情報通信機器でつないだ小規模なオフィス。

⇒サテライト【satellite】

サテライト‐スタジオ【satellite studio】

本局外に設けたラジオの小スタジオ。放送の実況が通行人などに見えるようにしたもの。

⇒サテライト【satellite】

さ‐てん【茶店】

①ちゃみせ。茶屋。ちゃてん。二葉亭四迷、浮雲「浜のさる―の支配人をしてゐる」

②俗に、喫茶店の略。

サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

(→)繻子しゅす。

⇒サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

さ‐でん【左伝】

「春秋左氏伝」の略称。

サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

刺繍のステッチの一種。表面に平行にすきまなく糸を渡し、繻子の織目のような外観を作る。→ステッチ(図)

⇒サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

さと【里】

①人家のある所。ひとざと。村邑そんゆう。

②律令制の地方行政区画の一つ。→り(里)2。

③宮仕えする人の自家の称。↔内うち。

④妻・養子・奉公人などの実家。「―帰り」

⑤(寺に対して)俗世間。在家。

⑥養育料を添えて、子供を預けること。また、その家。

⑦(都に対して)田舎いなか。在所。

⑧遊里。くるわ。「―通い」

⑨やぼ。また、やぼな客。

⑩(普通「お―」の形で)育ち。素姓すじょう。「お―が知れる」

さ‐と【颯と】

〔副〕

「さっと」に同じ。源氏物語葵「風荒らかに吹き、しぐれ―したるほど」

さど【佐渡】

①旧国名。北陸地方北辺、日本海最大の島。新潟県に属する。面積857平方キロメートル。佐州。

②新潟県の市。市域は1全島。江戸時代は金・銀を産出するため天領。現在は水産業が中心。人口6万7千。→佐渡鉱山

佐渡 二ツ亀

撮影:山梨勝弘

→ジムノペディ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐てい【査定】

(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。「税額の―」「土地を―する」

サディスト【sadiste フランス・sadist イギリス】

サディズムの性向を持つ人。サド。↔マゾヒスト

サディズム【sadism】

(フランスの作家サドの名に由来)他者を精神的・肉体的に虐げることによって満足を得る性的倒錯。転じて、一般に嗜虐的傾向をいう。サド。↔マゾヒズム

サティヤーグラハ【satyāgraha ヒンディー】

(「真理の把握」の意)M.K.ガンディーが提唱し、実践した非暴力・不服従の運動とその理念。

さてい‐ゆうけつ【左提右挈】‥イウ‥

[漢書張耳伝]手をひいて互いに助けあうこと。協力しあうこと。

さて‐おき【扨措き・扨置き】

(サテオクの連用中止形)さしおいて。別にして。「それは―」

さて‐お・く【扨措く・扨置く】

〔他五〕

そのままにしておく。すておく。新古今和歌集恋「思ひわび見し面影は―・きて恋せざりけむ折ぞ恋しき」。「何は―・いても」

さで‐かき【さで掻き】

(「さで」は松の落葉)熊手くまで。

さて‐こそ

(コソは強めの助詞)

①そうしてこそ。そのようでこそ。竹取物語「つばくらめ子生まざらむやは。―取らしめ給はめ」

②やはり。思った通り。浄瑠璃、生玉心中「あたりを見廻し―な。愛宕山から見下ろせば」

さて‐さて

[一]〔副〕

これはどうしたことかと問いかけるのにいう語。そうしてそれから。栄華物語若枝「―と問ひきこえさせ給ひて」

[二]〔感〕

そうかと驚きあきれたり、感心したりする時に発する語。そうかそうか。いやどうも。源氏物語帚木「―をかしかりける女かな」

さ‐てつ【砂鉄】

岩石中に存在する磁鉄鉱が、岩石の風化分解によって流され、河床または海岸・海底に堆積したもの。近代製鉄以前、たたら製鉄での重要な原料。チタンを含むことがある。しゃてつ。

さ‐てつ【蹉跌】

①つまずくこと。

②失敗すること。「―をきたす」

さて‐のみ

それきり。そのまま。新古今和歌集恋「もらさばや思ふ心を―はえぞ山しろの井手のしがらみ」

さて‐は

〔接続〕

①および。また。そうして。ついには。源氏物語玉鬘「弓矢持ちたる人二人、―しもなる者、童など」。「飲み、食い、打ち、―金を貸せという始末」

②そうか、それでは。それなら。きっと。狂言、秀句大名「―さうか、恥かしや」。「―お前のしわざだな」

さて‐また【扨又】

〔接続〕

そうしてまた。

さて‐も【扨も】

[一]〔副〕

そういうことで。それでもやはり。そのままで。貫之集「憂けれども生けるは―あるものを死ぬるのみこそ悲しかりけれ」

[二]〔感〕

ほんとにまあ。なんとまあ。源氏物語若紫「―いと愛うつくしかりつるちごかな」。「―遠くまで来たものだ」

[三]〔接続〕

それにしても。それはそうと。ところで。大鏡序「かへすがへす嬉しく対面たいめしたるかな。―いくつにかなり給ひぬる」

⇒さても‐さても

⇒さても‐そののち【扨も其の後】

さても‐さても

〔感〕

「さても」を重ねて、その意を強めた語。いやどうも。まったく。

⇒さて‐も【扨も】

さても‐そののち【扨も其の後】

かようにしてその後。古浄瑠璃などの書出しに多い。

⇒さて‐も【扨も】

サテュロス【Satyros】

ギリシア神話で山野の精霊。馬または山羊の耳・脚・尾をもつ人間の姿をし、陽気で好色、酒神ディオニュソスの伴をする。

サテライト【satellite】

①衛星。人工衛星。

②プロ‐サッカーのJリーグで、二軍以下のチーム。

③空港の補助ターミナル。

④サテライト‐スタジオの略。

⇒サテライト‐オフィス【satellite office】

⇒サテライト‐スタジオ【satellite studio】

サテライト‐オフィス【satellite office】

社員の居住地に近い都市周辺部に置き、本社と情報通信機器でつないだ小規模なオフィス。

⇒サテライト【satellite】

サテライト‐スタジオ【satellite studio】

本局外に設けたラジオの小スタジオ。放送の実況が通行人などに見えるようにしたもの。

⇒サテライト【satellite】

さ‐てん【茶店】

①ちゃみせ。茶屋。ちゃてん。二葉亭四迷、浮雲「浜のさる―の支配人をしてゐる」

②俗に、喫茶店の略。

サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

(→)繻子しゅす。

⇒サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

さ‐でん【左伝】

「春秋左氏伝」の略称。

サテン‐ステッチ【satin stitch・satijn stitch】

刺繍のステッチの一種。表面に平行にすきまなく糸を渡し、繻子の織目のような外観を作る。→ステッチ(図)

⇒サテン【satin イギリス・satijn オランダ】

さと【里】

①人家のある所。ひとざと。村邑そんゆう。

②律令制の地方行政区画の一つ。→り(里)2。

③宮仕えする人の自家の称。↔内うち。

④妻・養子・奉公人などの実家。「―帰り」

⑤(寺に対して)俗世間。在家。

⑥養育料を添えて、子供を預けること。また、その家。

⑦(都に対して)田舎いなか。在所。

⑧遊里。くるわ。「―通い」

⑨やぼ。また、やぼな客。

⑩(普通「お―」の形で)育ち。素姓すじょう。「お―が知れる」

さ‐と【颯と】

〔副〕

「さっと」に同じ。源氏物語葵「風荒らかに吹き、しぐれ―したるほど」

さど【佐渡】

①旧国名。北陸地方北辺、日本海最大の島。新潟県に属する。面積857平方キロメートル。佐州。

②新潟県の市。市域は1全島。江戸時代は金・銀を産出するため天領。現在は水産業が中心。人口6万7千。→佐渡鉱山

佐渡 二ツ亀

撮影:山梨勝弘

佐渡 尖閣湾

撮影:山梨勝弘

佐渡 尖閣湾

撮影:山梨勝弘

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐ど【砂土】

土性名称の一つで、85パーセント以上の砂を含む土壌。養分の管理が難しい。→土性(図)

サド

サディズム・サディストの略。↔マゾ

サド【Donatien Alphonse François de Sade】

フランスの作家。通称サド侯爵(Marquis de S.)。倒錯的な小説「ジュスティーヌ」「悪徳の栄え」などからサディズムの名が起こった。(1740〜1814)

さと‐い【里居】‥ヰ

①宮中に宮仕えした女官などが自分の家に帰っていること。さとずみ。枕草子319「つれづれなる―の程に書き集めたるを」

②いなかに住んでいること。また、その住まい。享和句帖「草花をかこつけにして―かな」

③奉公人などが、休みをもらって自宅に帰っていること。宿さがり。やぶいり。類柑子「星合を中の七日の―かな」

さと・い【聡い】

〔形〕[文]さと・し(ク)

①頭の働きがすぐれている。理性がある。聡明だ。かしこい。万葉集12「ますらをの―・き心も今は無し」。源氏物語桐壺「世に知らず―・う賢くおはすれば」。日葡辞書「サトイヒト」

②感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

さと‐いぬ【里犬】

人家に飼われている犬。↔山犬

さと‐いも【里芋】

サトイモ科の一年生作物。熱帯では多年生。地下の根茎から長柄の葉を出す。葉は大きな長心形で水をはじく。花は仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序をなすが、普通日本では開花しない。原産地は熱帯アジアで、世界の温帯・熱帯で広く栽培される。日本にも古く渡来。雌雄同株。多く10月頃収穫する芋は塊茎、葉柄と共に食用とし、品種が多い。ツルノコイモ。ハタケイモ。〈[季]秋〉

⇒さといも‐か【里芋科】

さといも‐か【里芋科】‥クワ

単子葉植物の一科。多年草で、蔓性のものも多い。花は単性で小さく、集まって棒状の花序を作り、その外側に大きな仏焔苞をもつ。果実は液果。大部分は新旧両大陸の熱帯に産し、世界に約110属2000種、日本には9属約40種が分布。ミズバショウ・テンナンショウなどを含む。サトイモ・コンニャクなどは食用。有毒のものもある。アンスリウム・ポトスなど観賞用のものも多い。

⇒さと‐いも【里芋】

さ‐とう【左党】‥タウ

①左翼の政党。急進的な政党。→左翼4。

②酒好きな人。ひだりきき。→左3

さ‐とう【左道】‥タウ

⇒さどう

さ‐とう【左纛】‥タウ

漢代、天子の車の左方に立てた黒色のヤクの尾で飾った旗。

さとう【佐藤】

姓氏の一つ。

⇒さとう‐いっさい【佐藤一斎】

⇒さとう‐えいさく【佐藤栄作】

⇒さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

⇒さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】

⇒さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

⇒さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

⇒さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】

⇒さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

⇒さとう‐なおかた【佐藤直方】

⇒さとう‐にしき【佐藤錦】

⇒さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

⇒さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】

⇒さとう‐はるお【佐藤春夫】

さ‐とう【沙頭】

砂浜。砂のうえ。和漢朗詠集「―に印を刻む鴎の遊ぶ処」

さ‐とう【砂糖】‥タウ

蔗糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。狂言、附子ぶす「してなんじや。―じや」

⇒さとう‐かえで【砂糖楓】

⇒さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】

⇒さとう‐けい【砂糖計】

⇒さとう‐ぞめ【砂糖染】

⇒さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】

⇒さとう‐づけ【砂糖漬】

⇒さとう‐みつ【砂糖蜜】

⇒さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】

⇒さとう‐やし【砂糖椰子】

さ‐とう【茶湯】‥タウ

⇒ちゃとう

さ‐とう【差等】

等級のちがい。等差。「―を付ける」

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ

馬・牛・羊・豚などの胆石、または腸内の結石。生薬とする。牛黄ごおう。馬の玉。ヘイサラバサラ。ドウサラバサラ。

さ‐どう【左道】‥ダウ

(古くはサトウ)

①不正な道。邪道。転じて、不都合・不謹慎の意。毎月抄「―の事ども記しつけ候」

②些少・粗末の意。謙遜していう語。日葡辞書「サタウニゴザレドモ、ミエキタッタママシンジャウ(進上)イタス」

さ‐どう【作動】

機械の運動部分の動き。「エンジンが―する」

さ‐どう【茶道】‥ダウ

①⇒ちゃどう。

②(→)茶頭さどうに同じ。

⇒さどう‐ぐち【茶道口】

⇒さどう‐ぼうず【茶道坊主】

さ‐どう【茶頭】

安土桃山時代以降、茶の湯の事をつかさどる役。茶坊主。「茶道」「茶堂」とも書く。→さじゅう(茶頭)

さど・うサドフ

〔自四〕

情におぼれる、また、迷う、の意か。万葉集18「沖を深めて―・はせる君が心のすべもすべなさ」

ざ‐とう【座頭】

①一座の長。座の頭人。

②当道座(琵琶法師の座として発足)の四つの盲官の位(検校・別当・勾当・座頭)の一つ。

③当道座に属する剃髪の盲人の称。中世以来琵琶法師の通称ともなった。中世には平家(平曲)、近世には浄瑠璃・地歌・箏曲などに携わる。また近世には按摩・鍼治・金融などにも職域を拡げた。座頭ざとの坊。狂言、月見座頭「これは下京辺に住まい致す―でござる」。東海道名所記「―一人琵琶をもちて入来りつつ、平家をかたる」。誹風柳多留4「やみやみと―へ渡る町やしき」

④転じて、盲人。

⇒ざとう‐がね【座頭金】

⇒ざとう‐くじら【座頭鯨】

⇒ざとう‐むし【座頭虫】

さとう‐いっさい【佐藤一斎】

江戸後期の儒学者。名は坦。別号、愛日楼。美濃岩村藩の家老の子。朱子学を奉じながら陽明学に傾倒し、陽朱陰王と評される。林家の塾頭、昌平黌しょうへいこうの教授となる。経書に訓点を施し、世に一斎点という。著「古本大学旁釈補」「言志四録」「愛日楼文詩」など。(1772〜1859)

→著作:『言志録』

⇒さとう【佐藤】

さとう‐えいさく【佐藤栄作】

政治家。山口県出身。岸信介の弟。東大卒。吉田茂政権のもとで各省大臣を歴任。1964〜72年、3次にわたり自民党内閣を組織。在任中に沖縄返還が実現。ノーベル賞。(1901〜1975)

佐藤栄作

撮影:田村 茂

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さ‐ど【砂土】

土性名称の一つで、85パーセント以上の砂を含む土壌。養分の管理が難しい。→土性(図)

サド

サディズム・サディストの略。↔マゾ

サド【Donatien Alphonse François de Sade】

フランスの作家。通称サド侯爵(Marquis de S.)。倒錯的な小説「ジュスティーヌ」「悪徳の栄え」などからサディズムの名が起こった。(1740〜1814)

さと‐い【里居】‥ヰ

①宮中に宮仕えした女官などが自分の家に帰っていること。さとずみ。枕草子319「つれづれなる―の程に書き集めたるを」

②いなかに住んでいること。また、その住まい。享和句帖「草花をかこつけにして―かな」

③奉公人などが、休みをもらって自宅に帰っていること。宿さがり。やぶいり。類柑子「星合を中の七日の―かな」

さと・い【聡い】

〔形〕[文]さと・し(ク)

①頭の働きがすぐれている。理性がある。聡明だ。かしこい。万葉集12「ますらをの―・き心も今は無し」。源氏物語桐壺「世に知らず―・う賢くおはすれば」。日葡辞書「サトイヒト」

②感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

さと‐いぬ【里犬】

人家に飼われている犬。↔山犬

さと‐いも【里芋】

サトイモ科の一年生作物。熱帯では多年生。地下の根茎から長柄の葉を出す。葉は大きな長心形で水をはじく。花は仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序をなすが、普通日本では開花しない。原産地は熱帯アジアで、世界の温帯・熱帯で広く栽培される。日本にも古く渡来。雌雄同株。多く10月頃収穫する芋は塊茎、葉柄と共に食用とし、品種が多い。ツルノコイモ。ハタケイモ。〈[季]秋〉

⇒さといも‐か【里芋科】

さといも‐か【里芋科】‥クワ

単子葉植物の一科。多年草で、蔓性のものも多い。花は単性で小さく、集まって棒状の花序を作り、その外側に大きな仏焔苞をもつ。果実は液果。大部分は新旧両大陸の熱帯に産し、世界に約110属2000種、日本には9属約40種が分布。ミズバショウ・テンナンショウなどを含む。サトイモ・コンニャクなどは食用。有毒のものもある。アンスリウム・ポトスなど観賞用のものも多い。

⇒さと‐いも【里芋】

さ‐とう【左党】‥タウ

①左翼の政党。急進的な政党。→左翼4。

②酒好きな人。ひだりきき。→左3

さ‐とう【左道】‥タウ

⇒さどう

さ‐とう【左纛】‥タウ

漢代、天子の車の左方に立てた黒色のヤクの尾で飾った旗。

さとう【佐藤】

姓氏の一つ。

⇒さとう‐いっさい【佐藤一斎】

⇒さとう‐えいさく【佐藤栄作】

⇒さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

⇒さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】

⇒さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

⇒さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

⇒さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】

⇒さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

⇒さとう‐なおかた【佐藤直方】

⇒さとう‐にしき【佐藤錦】

⇒さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

⇒さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】

⇒さとう‐はるお【佐藤春夫】

さ‐とう【沙頭】

砂浜。砂のうえ。和漢朗詠集「―に印を刻む鴎の遊ぶ処」

さ‐とう【砂糖】‥タウ

蔗糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。狂言、附子ぶす「してなんじや。―じや」

⇒さとう‐かえで【砂糖楓】

⇒さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】

⇒さとう‐けい【砂糖計】

⇒さとう‐ぞめ【砂糖染】

⇒さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】

⇒さとう‐づけ【砂糖漬】

⇒さとう‐みつ【砂糖蜜】

⇒さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】

⇒さとう‐やし【砂糖椰子】

さ‐とう【茶湯】‥タウ

⇒ちゃとう

さ‐とう【差等】

等級のちがい。等差。「―を付ける」

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ

馬・牛・羊・豚などの胆石、または腸内の結石。生薬とする。牛黄ごおう。馬の玉。ヘイサラバサラ。ドウサラバサラ。

さ‐どう【左道】‥ダウ

(古くはサトウ)

①不正な道。邪道。転じて、不都合・不謹慎の意。毎月抄「―の事ども記しつけ候」

②些少・粗末の意。謙遜していう語。日葡辞書「サタウニゴザレドモ、ミエキタッタママシンジャウ(進上)イタス」

さ‐どう【作動】

機械の運動部分の動き。「エンジンが―する」

さ‐どう【茶道】‥ダウ

①⇒ちゃどう。

②(→)茶頭さどうに同じ。

⇒さどう‐ぐち【茶道口】

⇒さどう‐ぼうず【茶道坊主】

さ‐どう【茶頭】

安土桃山時代以降、茶の湯の事をつかさどる役。茶坊主。「茶道」「茶堂」とも書く。→さじゅう(茶頭)

さど・うサドフ

〔自四〕

情におぼれる、また、迷う、の意か。万葉集18「沖を深めて―・はせる君が心のすべもすべなさ」

ざ‐とう【座頭】

①一座の長。座の頭人。

②当道座(琵琶法師の座として発足)の四つの盲官の位(検校・別当・勾当・座頭)の一つ。

③当道座に属する剃髪の盲人の称。中世以来琵琶法師の通称ともなった。中世には平家(平曲)、近世には浄瑠璃・地歌・箏曲などに携わる。また近世には按摩・鍼治・金融などにも職域を拡げた。座頭ざとの坊。狂言、月見座頭「これは下京辺に住まい致す―でござる」。東海道名所記「―一人琵琶をもちて入来りつつ、平家をかたる」。誹風柳多留4「やみやみと―へ渡る町やしき」

④転じて、盲人。

⇒ざとう‐がね【座頭金】

⇒ざとう‐くじら【座頭鯨】

⇒ざとう‐むし【座頭虫】

さとう‐いっさい【佐藤一斎】

江戸後期の儒学者。名は坦。別号、愛日楼。美濃岩村藩の家老の子。朱子学を奉じながら陽明学に傾倒し、陽朱陰王と評される。林家の塾頭、昌平黌しょうへいこうの教授となる。経書に訓点を施し、世に一斎点という。著「古本大学旁釈補」「言志四録」「愛日楼文詩」など。(1772〜1859)

→著作:『言志録』

⇒さとう【佐藤】

さとう‐えいさく【佐藤栄作】

政治家。山口県出身。岸信介の弟。東大卒。吉田茂政権のもとで各省大臣を歴任。1964〜72年、3次にわたり自民党内閣を組織。在任中に沖縄返還が実現。ノーベル賞。(1901〜1975)

佐藤栄作

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ

カエデ科の落葉高木。北アメリカ東部の原産。高さ10メートル余。葉は掌状で3〜5裂(カナダの国章)。夏、緑黄色の小花を開く。春、樹液を採集して、糖蜜(メープル‐シロップ)・蔗糖をとる。材は器具用。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐がね【座頭金】

江戸時代、座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた金。

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥

イネ科の多年草。栽培上は二年生の作物。原産地はニューギニア、またはその周辺。最も重要な糖料作物で、キューバ・ハワイなど熱帯各地に大規模に栽培。日本には17世紀初めに中国から渡来、沖縄の主要農産物の一つ。茎の搾り汁から蔗糖を製する。搾りかすはバガスといい、パルプ原料・飼料。漢名、甘蔗かんしゃ。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物。

さとうきび

⇒さとう【佐藤】

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ

カエデ科の落葉高木。北アメリカ東部の原産。高さ10メートル余。葉は掌状で3〜5裂(カナダの国章)。夏、緑黄色の小花を開く。春、樹液を採集して、糖蜜(メープル‐シロップ)・蔗糖をとる。材は器具用。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐がね【座頭金】

江戸時代、座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた金。

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥

イネ科の多年草。栽培上は二年生の作物。原産地はニューギニア、またはその周辺。最も重要な糖料作物で、キューバ・ハワイなど熱帯各地に大規模に栽培。日本には17世紀初めに中国から渡来、沖縄の主要農産物の一つ。茎の搾り汁から蔗糖を製する。搾りかすはバガスといい、パルプ原料・飼料。漢名、甘蔗かんしゃ。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物。

さとうきび

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐くじら【座頭鯨】‥クヂラ

クジラ目ナガスクジラ科の鬚ひげクジラ。体長約15メートル、胸びれが長大でその前縁に凹凸がある。全体は黒いが、白斑のあることがある。性質は温和で、しばしば大群をなす。

ざとうくじら

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐くじら【座頭鯨】‥クヂラ

クジラ目ナガスクジラ科の鬚ひげクジラ。体長約15メートル、胸びれが長大でその前縁に凹凸がある。全体は黒いが、白斑のあることがある。性質は温和で、しばしば大群をなす。

ざとうくじら

⇒ざ‐とう【座頭】

さどう‐ぐち【茶道口】‥ダウ‥

茶室内で、茶をたてる者(亭主)の出入口。勝手口。亭主口。茶立口。→茶室(図)。

⇒さ‐どう【茶道】

さとう‐けい【砂糖計】‥タウ‥

(→)検糖計に同じ。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

小説家。名は洽六こうろく。弘前市生れ。ハチローの父。陸羯南くがかつなんの門に入って新聞記者となり、日本派の俳句や脚本・小説を発表。通俗小説・少年小説で有名。作「虎公」「あゝ玉杯に花うけて」など。(1874〜1949)

⇒さとう【佐藤】

ざ‐どうじょう【坐道場】‥ダウヂヤウ

〔仏〕(「道場」は釈尊が成道した菩提樹下の地)悟りを開くこと。

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥

(名はノブザネとも)国語学者。江戸生れ。黒川春村および安積艮斎の門人。「古事類苑」編纂長。著「語学指南」「仮名新説」など。(1839〜1908)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

詩人。神奈川県生れ。色彩感の鮮烈な詩風。小唄・民謡・歌謡曲の作詞も多い。詩集「正義の兜」「華やかな散歩」「颶風の眼」など。(1890〜1942)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥

蘇芳すおうを染料として染めた、赤みを帯びた紫色の染めかという。日本永代蔵4「それのみ、近年―の仕出し」

⇒さ‐とう【砂糖】

さどう‐たい【作働体】

〔生〕(→)効果器に同じ。

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥

アカザ科の二年生作物。ヨーロッパ原産。サトウキビに次ぐ糖料作物として、世界の冷涼な温帯各地に広く栽培。日本には昭和初期に導入、主産地は北海道。塊根は肥大した紡錘形で、砂糖(甜菜糖)を採取。テンサイ。ビート。サトウヂシャ。甘菜。

さとうだいこん

⇒ざ‐とう【座頭】

さどう‐ぐち【茶道口】‥ダウ‥

茶室内で、茶をたてる者(亭主)の出入口。勝手口。亭主口。茶立口。→茶室(図)。

⇒さ‐どう【茶道】

さとう‐けい【砂糖計】‥タウ‥

(→)検糖計に同じ。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

小説家。名は洽六こうろく。弘前市生れ。ハチローの父。陸羯南くがかつなんの門に入って新聞記者となり、日本派の俳句や脚本・小説を発表。通俗小説・少年小説で有名。作「虎公」「あゝ玉杯に花うけて」など。(1874〜1949)

⇒さとう【佐藤】

ざ‐どうじょう【坐道場】‥ダウヂヤウ

〔仏〕(「道場」は釈尊が成道した菩提樹下の地)悟りを開くこと。

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥

(名はノブザネとも)国語学者。江戸生れ。黒川春村および安積艮斎の門人。「古事類苑」編纂長。著「語学指南」「仮名新説」など。(1839〜1908)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

詩人。神奈川県生れ。色彩感の鮮烈な詩風。小唄・民謡・歌謡曲の作詞も多い。詩集「正義の兜」「華やかな散歩」「颶風の眼」など。(1890〜1942)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥

蘇芳すおうを染料として染めた、赤みを帯びた紫色の染めかという。日本永代蔵4「それのみ、近年―の仕出し」

⇒さ‐とう【砂糖】

さどう‐たい【作働体】

〔生〕(→)効果器に同じ。

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥

アカザ科の二年生作物。ヨーロッパ原産。サトウキビに次ぐ糖料作物として、世界の冷涼な温帯各地に広く栽培。日本には昭和初期に導入、主産地は北海道。塊根は肥大した紡錘形で、砂糖(甜菜糖)を採取。テンサイ。ビート。サトウヂシャ。甘菜。

さとうだいこん

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

平安末期の武士。陸奥の人。継信の弟。四郎とも。義経が吉野山に隠れ、山僧に攻められた時、自ら義経と称して奮戦。翌年京都に入り、糟屋有季に囲まれて自刃。能・浄瑠璃に脚色される。(1161〜1186)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥

彫刻家。本名、清蔵。福島県生れ。山崎朝雲に師事。1922年(大正11)日本美術院から派遣されて渡仏し、ブールデルに師事。官能的な神秘性に充ちた作風によって知られる。作「牝猫」「天女像」など。(1888〜1963)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

平安末期の武士。陸奥の人。忠信の兄。三郎とも。屋島の戦に義経の身代りとなり、平教経の矢に射られて戦死。(1158〜1185)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥

果実・野菜などを砂糖に漬けること。また、その食品。

⇒さ‐とう【砂糖】

さと‐うつり【里移り】

ひっこし。転居。転宅。家移り。宇治拾遺物語2「手まどひして―しぬ」

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥

江戸前期の儒学者。備後福山藩士の子。京都で山崎闇斎に学び、崎門三傑の一人。朱子学を徹底し、闇斎が垂加神道を唱えるとこれに反対し破門。福山藩・厩橋藩・彦根藩などに出講。著に門人稲葉黙斎編「韞蔵録うんぞうろく」など。(1650〜1719)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐にしき【佐藤錦】

さくらんぼうの一品種。1912年(大正1)山形県東根市の佐藤栄助が黄玉とナポレオンとの交配により作出。

⇒さとう【佐藤】

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

江戸後期の経済学者。羽後の人。宇田川玄随に本草学・蘭学を学び、のち長崎に遊学。致仕後は南総にあって、神道の考究、農政学大成に努め、一種の国家社会主義を唱道。著「防海策」「農政本論」「宇内混同秘策」「垂統秘録」「経済要録」など。(1769〜1850)

→文献資料[垂統秘録]

⇒さとう【佐藤】

さどう‐はぐるま【差動歯車】

歯車軸の中心が他の軸の周囲に回転するようにした歯車。二つの回転軸の回転数の差がとり出せる。自動車では後部駆動軸に装着し、進行方向を変えたとき、左右の車輪の回転数に差をつけるのに使用。ディファレンシャル‐ギア。

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ

詩人。本名、佐藤八郎。東京生れ。紅緑の子。都会風の抒情的詩作・童謡のほか、歌謡曲も多い。作「もずが枯木で」「りんごの歌」「おかあさん」など。(1903〜1973)

サトウ・ハチロー

撮影:林 忠彦

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

平安末期の武士。陸奥の人。継信の弟。四郎とも。義経が吉野山に隠れ、山僧に攻められた時、自ら義経と称して奮戦。翌年京都に入り、糟屋有季に囲まれて自刃。能・浄瑠璃に脚色される。(1161〜1186)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥

彫刻家。本名、清蔵。福島県生れ。山崎朝雲に師事。1922年(大正11)日本美術院から派遣されて渡仏し、ブールデルに師事。官能的な神秘性に充ちた作風によって知られる。作「牝猫」「天女像」など。(1888〜1963)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

平安末期の武士。陸奥の人。忠信の兄。三郎とも。屋島の戦に義経の身代りとなり、平教経の矢に射られて戦死。(1158〜1185)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥

果実・野菜などを砂糖に漬けること。また、その食品。

⇒さ‐とう【砂糖】

さと‐うつり【里移り】

ひっこし。転居。転宅。家移り。宇治拾遺物語2「手まどひして―しぬ」

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥

江戸前期の儒学者。備後福山藩士の子。京都で山崎闇斎に学び、崎門三傑の一人。朱子学を徹底し、闇斎が垂加神道を唱えるとこれに反対し破門。福山藩・厩橋藩・彦根藩などに出講。著に門人稲葉黙斎編「韞蔵録うんぞうろく」など。(1650〜1719)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐にしき【佐藤錦】

さくらんぼうの一品種。1912年(大正1)山形県東根市の佐藤栄助が黄玉とナポレオンとの交配により作出。

⇒さとう【佐藤】

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

江戸後期の経済学者。羽後の人。宇田川玄随に本草学・蘭学を学び、のち長崎に遊学。致仕後は南総にあって、神道の考究、農政学大成に努め、一種の国家社会主義を唱道。著「防海策」「農政本論」「宇内混同秘策」「垂統秘録」「経済要録」など。(1769〜1850)

→文献資料[垂統秘録]

⇒さとう【佐藤】

さどう‐はぐるま【差動歯車】

歯車軸の中心が他の軸の周囲に回転するようにした歯車。二つの回転軸の回転数の差がとり出せる。自動車では後部駆動軸に装着し、進行方向を変えたとき、左右の車輪の回転数に差をつけるのに使用。ディファレンシャル‐ギア。

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ

詩人。本名、佐藤八郎。東京生れ。紅緑の子。都会風の抒情的詩作・童謡のほか、歌謡曲も多い。作「もずが枯木で」「りんごの歌」「おかあさん」など。(1903〜1973)

サトウ・ハチロー

撮影:林 忠彦

⇒さとう【佐藤】

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ

詩人・小説家。和歌山県生れ。慶大中退。与謝野寛・永井荷風に師事、「殉情詩集」など古典的な格調の抒情詩で知られ、のち小説に転じ、幻想的・耽美的な作風を開いた。小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「女誡扇綺譚」「晶子曼陀羅」など。文化勲章。(1892〜1964)

佐藤春夫

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ

詩人・小説家。和歌山県生れ。慶大中退。与謝野寛・永井荷風に師事、「殉情詩集」など古典的な格調の抒情詩で知られ、のち小説に転じ、幻想的・耽美的な作風を開いた。小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「女誡扇綺譚」「晶子曼陀羅」など。文化勲章。(1892〜1964)

佐藤春夫

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

さどう‐ぼうず【茶道坊主】‥ダウバウ‥

(→)茶坊主1に同じ。

⇒さ‐どう【茶道】

さと‐うま【里馬】

博労ばくろうの仲介によって一定期間遠方へ馬を賃貸すること。また、その馬。作馬さくんま。手間馬。

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥

砂糖類を水で煮溶かした液体。糖蜜。シロップ。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐むし【座頭虫】

クモ綱ザトウムシ目の節足動物の総称。クモに似るが、糸を出さない。4対の脚は糸のように細長く、体は比較的小さく、腹部には環節がある。夏、山地の森林に多い。運動は極めて緩慢。歩く様が盲人が杖をついて歩く姿に似るのでこの名がある。メクラグモ。

ざとうむし

⇒さとう【佐藤】

さどう‐ぼうず【茶道坊主】‥ダウバウ‥

(→)茶坊主1に同じ。

⇒さ‐どう【茶道】

さと‐うま【里馬】

博労ばくろうの仲介によって一定期間遠方へ馬を賃貸すること。また、その馬。作馬さくんま。手間馬。

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥

砂糖類を水で煮溶かした液体。糖蜜。シロップ。

⇒さ‐とう【砂糖】

ざとう‐むし【座頭虫】

クモ綱ザトウムシ目の節足動物の総称。クモに似るが、糸を出さない。4対の脚は糸のように細長く、体は比較的小さく、腹部には環節がある。夏、山地の森林に多い。運動は極めて緩慢。歩く様が盲人が杖をついて歩く姿に似るのでこの名がある。メクラグモ。

ざとうむし

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥

イネ科の一年生作物。モロコシの一変種で、茎は糖分に富み、糖蜜の製造、製糖原料となる。漢名、蘆粟。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥

(sugar palm)ヤシ科の常緑高木。インド・マレー原産で高さ7〜20メートル。葉は巨大な羽状複葉。雌雄同株。つぼみの時、花序の軸を切り、流れ出た樹液から粗糖・椰子酒を作る。葉柄の繊維は縄とする。サケヤシ。

⇒さ‐とう【砂糖】

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】

〔神〕

⇒サターン

サトー【Ernest Mason Satow】

イギリスの外交官・日本学者。号、薩道。1862〜83年(文久2〜明治16)滞日、パークスの下で幕末の政局に影響を与えた。95年公使として再び来日。日本文化の研究・紹介に業績を残す。回想録「一外交官の見た明治維新」。(1843〜1929)

さど‐おけさ【佐渡おけさ】

佐渡の民謡。「おけさ」の中で最も著名。相川町に起こり、1909年(明治42)以降全国に広まる。本来は盆踊唄。→おけさぶし

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さと‐おさ【里長】‥ヲサ

里の長。むらおさ。村長。万葉集5「楚しもと取る―が声は」

さ‐どお・し【さ遠し】‥ドホシ

〔形ク〕

(サは接頭語)遠い。万葉集14「会津嶺あいづねの国をさどほみ」

さと‐おや【里親】

①他人の子を預かり、親代りとなって養い育てる人。しとね親。そだて親。乳代ちしろ。↔里子。

②児童福祉法に基づき、都道府県知事の委託をうけ、保護者のない児童などを引き取り養育する者。1948年実施。

サドカイ‐は【サドカイ派】

(Sadducees)イエス時代のユダヤ教の三大教派の一つ。モーセ五書だけを正典とし、復活や天使を否認。祭司層が多かった。→ファリサイ派→エッセネ派

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ

①結婚後、新婦が初めて生家に行く儀式。婚礼後、3日目または5日目に行うところが多い。さとびらき。

②他家に奉公する者が生家へ一時帰ること。さとくだり。

③結婚している女性が実家へ一時帰ること。

さと‐かぐら【里神楽】

禁中の御神楽みかぐらに対して、諸社や民間で行う神楽。また、村里で行われるひなびた神楽。〈[季]冬〉。猿蓑「むつかしき拍子も見えず―」(曾良)

さど‐が‐しま【佐渡島】

新潟県に属し、新潟市の北西方にある日本海最大の島。→佐渡

さと‐かた【里方】

嫁・養子などの実家。また、その親類。

さと‐がち【里勝ち】

宮仕え人などが、実家に帰っているときが多いこと。源氏物語桐壺「もの心細げに―なるを」

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ

①里帰り。狂言、米市「俵藤太殿の御娘子、米市御料人の御―ぢやとおしやれ」

②遊里に通うこと。くるわがよい。

さと‐がらす【里烏・里鴉】

人里近くにすむ烏。〈日葡辞書〉

さどぎつね【佐渡狐】

狂言。佐渡の百姓と越後の百姓が佐渡に狐がいるいな

⇒ざ‐とう【座頭】

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥

イネ科の一年生作物。モロコシの一変種で、茎は糖分に富み、糖蜜の製造、製糖原料となる。漢名、蘆粟。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥

(sugar palm)ヤシ科の常緑高木。インド・マレー原産で高さ7〜20メートル。葉は巨大な羽状複葉。雌雄同株。つぼみの時、花序の軸を切り、流れ出た樹液から粗糖・椰子酒を作る。葉柄の繊維は縄とする。サケヤシ。

⇒さ‐とう【砂糖】

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】

〔神〕

⇒サターン

サトー【Ernest Mason Satow】

イギリスの外交官・日本学者。号、薩道。1862〜83年(文久2〜明治16)滞日、パークスの下で幕末の政局に影響を与えた。95年公使として再び来日。日本文化の研究・紹介に業績を残す。回想録「一外交官の見た明治維新」。(1843〜1929)

さど‐おけさ【佐渡おけさ】

佐渡の民謡。「おけさ」の中で最も著名。相川町に起こり、1909年(明治42)以降全国に広まる。本来は盆踊唄。→おけさぶし

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

さと‐おさ【里長】‥ヲサ

里の長。むらおさ。村長。万葉集5「楚しもと取る―が声は」

さ‐どお・し【さ遠し】‥ドホシ

〔形ク〕

(サは接頭語)遠い。万葉集14「会津嶺あいづねの国をさどほみ」

さと‐おや【里親】

①他人の子を預かり、親代りとなって養い育てる人。しとね親。そだて親。乳代ちしろ。↔里子。

②児童福祉法に基づき、都道府県知事の委託をうけ、保護者のない児童などを引き取り養育する者。1948年実施。

サドカイ‐は【サドカイ派】

(Sadducees)イエス時代のユダヤ教の三大教派の一つ。モーセ五書だけを正典とし、復活や天使を否認。祭司層が多かった。→ファリサイ派→エッセネ派

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ

①結婚後、新婦が初めて生家に行く儀式。婚礼後、3日目または5日目に行うところが多い。さとびらき。

②他家に奉公する者が生家へ一時帰ること。さとくだり。

③結婚している女性が実家へ一時帰ること。

さと‐かぐら【里神楽】

禁中の御神楽みかぐらに対して、諸社や民間で行う神楽。また、村里で行われるひなびた神楽。〈[季]冬〉。猿蓑「むつかしき拍子も見えず―」(曾良)

さど‐が‐しま【佐渡島】

新潟県に属し、新潟市の北西方にある日本海最大の島。→佐渡

さと‐かた【里方】

嫁・養子などの実家。また、その親類。

さと‐がち【里勝ち】

宮仕え人などが、実家に帰っているときが多いこと。源氏物語桐壺「もの心細げに―なるを」

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ

①里帰り。狂言、米市「俵藤太殿の御娘子、米市御料人の御―ぢやとおしやれ」

②遊里に通うこと。くるわがよい。

さと‐がらす【里烏・里鴉】

人里近くにすむ烏。〈日葡辞書〉

さどぎつね【佐渡狐】

狂言。佐渡の百姓と越後の百姓が佐渡に狐がいるいな広辞苑 ページ 7994 での【○札片を切る】単語。