複数辞典一括検索+![]()

![]()

は【歯】🔗⭐🔉

は【歯】

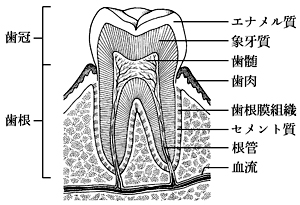

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

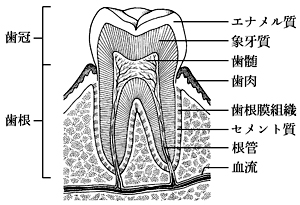

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

よわい【齢・歯】ヨハヒ🔗⭐🔉

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

[漢]歯🔗⭐🔉

歯 字形

筆順

筆順

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

筆順

筆順

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

広辞苑に「歯」で完全一致するの検索結果 1-4。