複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (73)

あさり【歯振・目振】🔗⭐🔉

あさり【歯振・目振】

鋸歯の先の左右の振れ。引き幅を広げ、鋸屑のこくずを外に出す働きをする。

し‐おん【歯音】🔗⭐🔉

し‐おん【歯音】

〔言〕

①(dental)舌先と上の門歯とで妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。歯間音しかんおん、歯茎音しけいおんを含む。

②中国音韻学の用語。五音ごいんの一つ。舌先や舌面を用いて調音される破擦音・摩擦音、すなわち〔ts〕〔s〕などの総称。

し‐か【歯科】‥クワ🔗⭐🔉

し‐か【歯科】‥クワ

医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。「―医」

しか‐い【歯科医】‥クワ‥🔗⭐🔉

しか‐い【歯科医】‥クワ‥

歯科を専門とする医者。歯科医師。歯医者。

しか‐えいせいし【歯科衛生士】‥クワヱイ‥🔗⭐🔉

しか‐えいせいし【歯科衛生士】‥クワヱイ‥

歯科医師の指導のもとに歯石の除去、虫歯予防のための薬物塗布、歯ブラシの使用指導などを行い、歯科診療の補助を行う者。厚生労働大臣による免許が必要。

しか‐ぎこうし【歯科技工士】‥クワ‥🔗⭐🔉

しか‐ぎこうし【歯科技工士】‥クワ‥

歯科治療に必要な入れ歯・充填物・矯正装置などの製作にあたる者。厚生労働大臣による免許が必要。

○歯牙にもかけないしがにもかけない🔗⭐🔉

○歯牙にもかけないしがにもかけない

問題にしない。無視する。

⇒し‐が【歯牙】

じ‐がね【地金】ヂ‥

①金属製品に加工する前の素材。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「名剣にうつべき程の―なくて」。「金きんの―」

②貨幣・器物などの下地の金属。鍍金めっきの土台の金属。じきん。

③もともとの性質。本性。持前。本心。

⇒じがね‐どうし【地金同士】

⇒じがね‐の‐さび【地金の錆】

⇒地金が出る

○歯牙の間に置くしがのかんにおく🔗⭐🔉

○歯牙の間に置くしがのかんにおく

[史記叔孫通伝]論議の対象とする。問題とする。「歯牙に挂かく」とも。

⇒し‐が【歯牙】

しか‐の‐しがらみ【鹿の柵】

(鹿は萩を折って柵のようにして臥すからいう)萩の異称。新古今和歌集秋「河水に―かけてけり」

しか‐の‐しま【志賀島】

⇒しか(志賀)

しか‐の‐その【鹿の苑】

鹿野苑ろくやおんの訓読。千載和歌集序「―わしの峰の深きみ法のりをさとるにしもあらず」

しか‐の‐そのう【鹿の園生】‥フ

鹿野苑ろくやおんのこと。

しが‐の‐たかあなほ‐の‐みや【志賀高穴穂宮】

景行天皇・成務天皇・仲哀天皇の皇居。遺称地は大津市坂本穴太あのう町付近。

しか‐の‐つのきり【鹿の角切り】

毎年、秋(昔は春)の彼岸に奈良の春日神社の神鹿しんろくの角を切る行事。1671年(寛文11)からという。〈[季]秋〉

鹿の角切り(奈良)(1)

撮影:的場 啓

鹿の角切り(奈良)(2)

撮影:的場 啓

鹿の角切り(奈良)(2)

撮影:的場 啓

鹿の角切り

提供:NHK

鹿の角切り

提供:NHK

鹿の角切り(奈良)(2)

撮影:的場 啓

鹿の角切り(奈良)(2)

撮影:的場 啓

鹿の角切り

提供:NHK

鹿の角切り

提供:NHK

し‐かん【歯冠】‥クワン🔗⭐🔉

し‐かん【歯冠】‥クワン

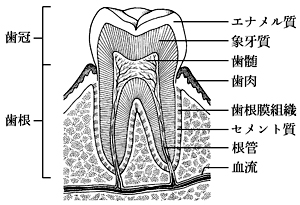

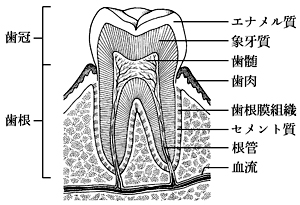

歯の、口腔中に現れている部分。その表面は硬いエナメル質でおおわれている。→歯(図)

しかん‐おん【歯間音】🔗⭐🔉

しかん‐おん【歯間音】

〔言〕(inter-dental)舌先を上下の門歯の間にあて、息がそこを通過する際に発せられる子音。摩擦音の〔θ〕〔ð〕など。

しかん‐ブラシ【歯間ブラシ】🔗⭐🔉

しかん‐ブラシ【歯間ブラシ】

歯と歯の間の汚れを取り除くためのブラシ。細いワイヤーにナイロン製の毛がついたものが一般的。

しけい‐おん【歯茎音】🔗⭐🔉

しけい‐おん【歯茎音】

〔言〕(alveolar)舌先と上の歯茎とで妨げ(閉鎖・狭めなど)を作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。破裂音の〔t〕〔d〕、摩擦音の〔s〕〔z〕、鼻音の〔n〕など。

しけい‐こうがいおん【歯茎口蓋音】🔗⭐🔉

しけい‐こうがいおん【歯茎口蓋音】

〔言〕(alveopalatal)前舌と上の歯茎から硬口蓋にかけた部分とで妨げ(閉鎖・狭めなど)を作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。摩擦音の〔ʃ〕〔ʒ〕、破擦音の〔tʃ〕〔dʒ〕など。

し‐こう【歯垢】🔗⭐🔉

し‐こう【歯垢】

歯の表面に付着する軟らかい堆積物。食べ滓かすを栄養として増殖する細菌とその代謝物から成る。はくそ。プラーク。

し‐こう【歯腔】‥カウ🔗⭐🔉

し‐こう【歯腔】‥カウ

(→)歯髄腔しずいこうに同じ。

し‐こつ【歯骨】🔗⭐🔉

し‐こつ【歯骨】

顔面骨の一つ。下顎したあごの歯をささえる骨。後方の関節骨と共に下顎を形成する。哺乳類では発達して下顎骨かがくこつと呼ばれる。

し‐こん【歯根】🔗⭐🔉

し‐こん【歯根】

歯ぐきの中に入っている、歯の基部。

し‐しき【歯式】🔗⭐🔉

し‐しき【歯式】

動物の歯の種類および数を表す式。通常、片側の上下の歯数を門歯・犬歯・前臼歯・後臼歯の順に並べ、分数式に記す。哺乳類の分類で重要。例えば、イヌでは(3・1・4・2)/(3・1・4・3) ヒトでは(2・1・2・3)/(2・1・2・3)

ヒトでは(2・1・2・3)/(2・1・2・3) で表される。

で表される。

ヒトでは(2・1・2・3)/(2・1・2・3)

ヒトでは(2・1・2・3)/(2・1・2・3) で表される。

で表される。

ししゅう‐びょう【歯周病】‥シウビヤウ🔗⭐🔉

ししゅう‐びょう【歯周病】‥シウビヤウ

歯の周囲組織の疾患の総称。すなわち、歯槽膿漏しそうのうろう・歯肉炎・歯周炎。

し‐じょ【歯序】🔗⭐🔉

し‐じょ【歯序】

年齢によって立てる順序。年齢順。

ししん‐おん【歯唇音】🔗⭐🔉

ししん‐おん【歯唇音】

〔言〕(→)唇歯音しんしおんに同じ。

し‐ずい【歯髄】🔗⭐🔉

し・する【歯する】🔗⭐🔉

し・する【歯する】

〔自サ変〕[文]歯す(サ変)

仲間にはいる。同列に並ぶ。肩をならべる。

○歯を没すしをぼっす🔗⭐🔉

○歯を没すしをぼっす

[論語憲問]命が終わる。死ぬ。

⇒し【歯】

は【歯】🔗⭐🔉

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は‐いしゃ【歯医者】🔗⭐🔉

は‐いしゃ【歯医者】

歯を治療する医師。歯科医。〈和英語林集成初版〉

○歯が浮くはがうく🔗⭐🔉

○歯が浮くはがうく

①歯の根がゆるむ。

②酸いものなどを食べて、歯が浮き上がるように感じる。

③軽薄で気障きざな言行を見聞きして不快になる。「―ようなお世辞」

⇒は【歯】

は‐がえ【羽替え】‥ガヘ

鳥の羽がぬけかわること。夫木和歌抄27「雪降ればみ山烏の―してまきの梢に鷺ぞ群れゐる」

は‐がえ【葉替え】‥ガヘ

木の葉が生えかわること。枕草子40「それしも―せぬためしにいはれたるもをかし」

はか‐おがみ【墓拝み】‥ヲガミ

はかまいり。墓参。栄華物語浦々別「故北の方の御―に」

ばか‐おどり【馬鹿踊】‥ヲドリ

①一定の型によらず、むやみにおどること。好色五人女2「けふあすばかりと名残りに声をからしぬる―」

②馬鹿囃子ばかばやしに合わせておどる滑稽な踊。馬鹿舞。

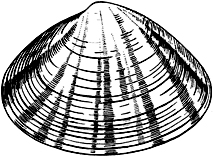

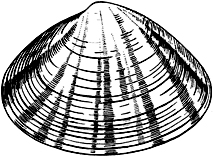

ばか‐がい【馬鹿貝・馬珂貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートル。表面は黄褐色で、個体によっては茶褐色の放射彩がある。日本各地の浅海に広く分布し、食用。むき身を「あおやぎ」、貝柱を「あられ」や「小柱」と呼び、共に鮨種すしだねなどとする。みなとがい。

ばかがい

は‐かけ【歯欠け】🔗⭐🔉

は‐かけ【歯欠け】

歯がかけていること。はっかけ。

は‐がすみ【歯がすみ】🔗⭐🔉

は‐がすみ【歯がすみ】

歯に付着したかす。歯かす。〈日葡辞書〉

○場数を踏むばかずをふむ

多くの経験をつむ。場なれる。島崎藤村、夜明け前「所々で数十度の実戦に臨み、場数を踏んでゐる浪士等のことである」

⇒ば‐かず【場数】

は‐がた【歯形】🔗⭐🔉

は‐がた【歯形】

歯でかんだあとに残る歯の形。

○歯が立たないはがたたない🔗⭐🔉

○歯が立たないはがたたない

①硬くて噛かむことができない。

②相手が強くて対抗できない。物事がむずかしくて、かなわない。「ギリシア語の本には―」

⇒は【歯】

はかた‐どんたく【博多どんたく】

(「どんたく」は休息日の意)5月3・4日に博多で行われる港祭りの行事。松囃子まつばやしを組み、稚児・仮装行列、手踊りなどが市内を練り歩く。古くは藩主に対する年賀の行事として正月15日に行われた。

博多どんたく

提供:NHK

⇒はかた【博多】

はかた‐にわか【博多俄】‥ニハカ

博多の祭礼に目鬘めかずらをかけて行われる即興の寸劇。→俄狂言。

⇒はかた【博多】

はかた‐にんぎょう【博多人形】‥ギヤウ

博多地方で作られる、粘土製の精巧な彩色人形。江戸初期に始まるという。

博多人形

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒はかた【博多】

はかた‐ひら【博多平】

袴はかま地に織った琥珀こはく地の博多織。

⇒はかた【博多】

はかた‐ぶし【博多節】

博多の代表的民謡。「どっこいしょ」の入る古い博多節と新しい正調博多節とがある。

⇒はかた【博多】

は‐がため【歯固め】

①正月三が日に、鏡餅・猪肉・鹿肉・押鮎・大根・瓜などを食べる行事。「歯」は齢の意で、齢を固め長命を願ってする。〈[季]新年〉。土佐日記「いもし、あらめも、―もなし」

②乳児の玩具。まだ歯の生えない乳児が噛んだりしゃぶったりして歯茎をかためるもの。

ばか‐たれ【馬鹿たれ】

「ばか」を強めていう語。

はか‐ち【墓地】

墓場。墓所。ぼち。

ばか‐ぢから【馬鹿力】

普通では考えられないほどの強い力。あほうぢから。くそぢから。「―を出す」

はが・つ【放つ】

〔他四〕

こわす。破壊する。はなつ。神代紀上「渠槽ひ廃はがち」

はか‐つき【墓築き】

(九州阿蘇地方で)葬式の翌日、新墓の土を盛り直すこと。

ぱかっ‐と

〔副〕

物がはがれたり裂けたりして、大きく開いているさま。「靴先が―口を開ける」

はか‐つみ【墓積み】

(東海・中国地方で)骨揚こつあげのこと。

ばか‐づら【馬鹿面】

ばかげた顔つき。あほうづら。

ばか‐ていねい【馬鹿丁寧】

むやみにていねいなこと。ばかいんぎん。「―な挨拶」「―にお辞儀する」

バガテル【bagatelle フランス】

〔音〕(「つまらない物」の意)ピアノなどのための自由な形式の小曲。

はか‐どころ【墓所】

墓のある所。はかしょ。ぼしょ。更級日記「このめのと―見て泣く泣く帰りたりし」

⇒はかた【博多】

はかた‐ひら【博多平】

袴はかま地に織った琥珀こはく地の博多織。

⇒はかた【博多】

はかた‐ぶし【博多節】

博多の代表的民謡。「どっこいしょ」の入る古い博多節と新しい正調博多節とがある。

⇒はかた【博多】

は‐がため【歯固め】

①正月三が日に、鏡餅・猪肉・鹿肉・押鮎・大根・瓜などを食べる行事。「歯」は齢の意で、齢を固め長命を願ってする。〈[季]新年〉。土佐日記「いもし、あらめも、―もなし」

②乳児の玩具。まだ歯の生えない乳児が噛んだりしゃぶったりして歯茎をかためるもの。

ばか‐たれ【馬鹿たれ】

「ばか」を強めていう語。

はか‐ち【墓地】

墓場。墓所。ぼち。

ばか‐ぢから【馬鹿力】

普通では考えられないほどの強い力。あほうぢから。くそぢから。「―を出す」

はが・つ【放つ】

〔他四〕

こわす。破壊する。はなつ。神代紀上「渠槽ひ廃はがち」

はか‐つき【墓築き】

(九州阿蘇地方で)葬式の翌日、新墓の土を盛り直すこと。

ぱかっ‐と

〔副〕

物がはがれたり裂けたりして、大きく開いているさま。「靴先が―口を開ける」

はか‐つみ【墓積み】

(東海・中国地方で)骨揚こつあげのこと。

ばか‐づら【馬鹿面】

ばかげた顔つき。あほうづら。

ばか‐ていねい【馬鹿丁寧】

むやみにていねいなこと。ばかいんぎん。「―な挨拶」「―にお辞儀する」

バガテル【bagatelle フランス】

〔音〕(「つまらない物」の意)ピアノなどのための自由な形式の小曲。

はか‐どころ【墓所】

墓のある所。はかしょ。ぼしょ。更級日記「このめのと―見て泣く泣く帰りたりし」

⇒はかた【博多】

はかた‐ひら【博多平】

袴はかま地に織った琥珀こはく地の博多織。

⇒はかた【博多】

はかた‐ぶし【博多節】

博多の代表的民謡。「どっこいしょ」の入る古い博多節と新しい正調博多節とがある。

⇒はかた【博多】

は‐がため【歯固め】

①正月三が日に、鏡餅・猪肉・鹿肉・押鮎・大根・瓜などを食べる行事。「歯」は齢の意で、齢を固め長命を願ってする。〈[季]新年〉。土佐日記「いもし、あらめも、―もなし」

②乳児の玩具。まだ歯の生えない乳児が噛んだりしゃぶったりして歯茎をかためるもの。

ばか‐たれ【馬鹿たれ】

「ばか」を強めていう語。

はか‐ち【墓地】

墓場。墓所。ぼち。

ばか‐ぢから【馬鹿力】

普通では考えられないほどの強い力。あほうぢから。くそぢから。「―を出す」

はが・つ【放つ】

〔他四〕

こわす。破壊する。はなつ。神代紀上「渠槽ひ廃はがち」

はか‐つき【墓築き】

(九州阿蘇地方で)葬式の翌日、新墓の土を盛り直すこと。

ぱかっ‐と

〔副〕

物がはがれたり裂けたりして、大きく開いているさま。「靴先が―口を開ける」

はか‐つみ【墓積み】

(東海・中国地方で)骨揚こつあげのこと。

ばか‐づら【馬鹿面】

ばかげた顔つき。あほうづら。

ばか‐ていねい【馬鹿丁寧】

むやみにていねいなこと。ばかいんぎん。「―な挨拶」「―にお辞儀する」

バガテル【bagatelle フランス】

〔音〕(「つまらない物」の意)ピアノなどのための自由な形式の小曲。

はか‐どころ【墓所】

墓のある所。はかしょ。ぼしょ。更級日記「このめのと―見て泣く泣く帰りたりし」

⇒はかた【博多】

はかた‐ひら【博多平】

袴はかま地に織った琥珀こはく地の博多織。

⇒はかた【博多】

はかた‐ぶし【博多節】

博多の代表的民謡。「どっこいしょ」の入る古い博多節と新しい正調博多節とがある。

⇒はかた【博多】

は‐がため【歯固め】

①正月三が日に、鏡餅・猪肉・鹿肉・押鮎・大根・瓜などを食べる行事。「歯」は齢の意で、齢を固め長命を願ってする。〈[季]新年〉。土佐日記「いもし、あらめも、―もなし」

②乳児の玩具。まだ歯の生えない乳児が噛んだりしゃぶったりして歯茎をかためるもの。

ばか‐たれ【馬鹿たれ】

「ばか」を強めていう語。

はか‐ち【墓地】

墓場。墓所。ぼち。

ばか‐ぢから【馬鹿力】

普通では考えられないほどの強い力。あほうぢから。くそぢから。「―を出す」

はが・つ【放つ】

〔他四〕

こわす。破壊する。はなつ。神代紀上「渠槽ひ廃はがち」

はか‐つき【墓築き】

(九州阿蘇地方で)葬式の翌日、新墓の土を盛り直すこと。

ぱかっ‐と

〔副〕

物がはがれたり裂けたりして、大きく開いているさま。「靴先が―口を開ける」

はか‐つみ【墓積み】

(東海・中国地方で)骨揚こつあげのこと。

ばか‐づら【馬鹿面】

ばかげた顔つき。あほうづら。

ばか‐ていねい【馬鹿丁寧】

むやみにていねいなこと。ばかいんぎん。「―な挨拶」「―にお辞儀する」

バガテル【bagatelle フランス】

〔音〕(「つまらない物」の意)ピアノなどのための自由な形式の小曲。

はか‐どころ【墓所】

墓のある所。はかしょ。ぼしょ。更級日記「このめのと―見て泣く泣く帰りたりし」

は‐がため【歯固め】🔗⭐🔉

は‐がため【歯固め】

①正月三が日に、鏡餅・猪肉・鹿肉・押鮎・大根・瓜などを食べる行事。「歯」は齢の意で、齢を固め長命を願ってする。〈[季]新年〉。土佐日記「いもし、あらめも、―もなし」

②乳児の玩具。まだ歯の生えない乳児が噛んだりしゃぶったりして歯茎をかためるもの。

は‐がま【羽釜・歯釜】🔗⭐🔉

は‐がま【羽釜・歯釜】

周囲に鍔つば(羽という)のついた炊飯用の釜。日本永代蔵3「まだ洗ひもやらぬ―提げ来て」

は‐がみ【歯噛み】🔗⭐🔉

は‐がみ【歯噛み】

歯ぎしり。宇津保物語国譲下「いとようたばかりつべかりつるものをとて、―をして出でぬ」。「―して悔しがる」

は‐ぐき【歯茎】🔗⭐🔉

は‐ぐき【歯茎】

歯の根部を包む口腔の粘膜層。骨膜と固く結合し分泌腺がない。歯肉はじし・しにく。歯齦しぎん。〈伊呂波字類抄〉

⇒はぐき‐おん【歯茎音】

はぐき‐おん【歯茎音】🔗⭐🔉

は‐くさ【歯くさ】🔗⭐🔉

は‐くさ【歯くさ】

歯の病気。〈日葡辞書〉

は‐くじら【歯鯨】‥クヂラ🔗⭐🔉

は‐くじら【歯鯨】‥クヂラ

歯をもつ鯨類の総称。→くじら

は‐ぐるま【歯車】🔗⭐🔉

は‐ぐるま【歯車】

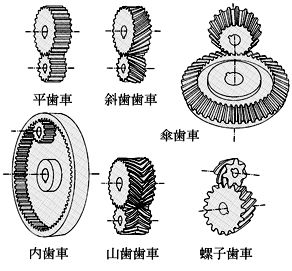

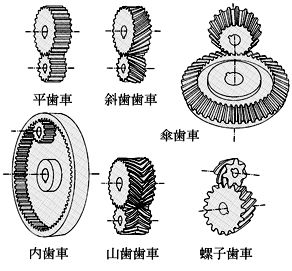

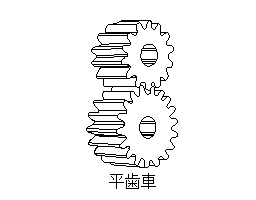

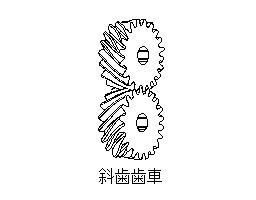

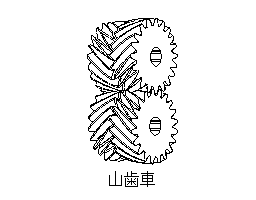

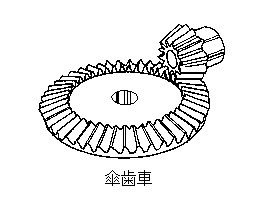

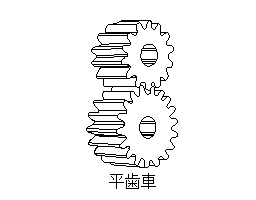

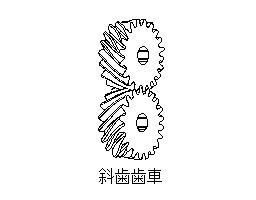

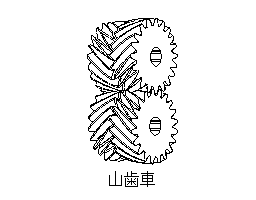

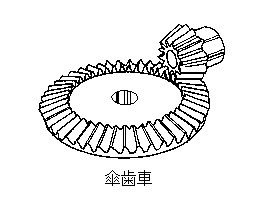

①車の周囲に歯を切り、そのかみ合せによって一方の軸から他方の軸に動力を伝える装置。2軸間の距離が余り離れず、確実な伝動を必要とする場合に用いる。種類は平歯車・傘歯車・斜歯はすば歯車・螺子ねじ歯車などに大別。

歯車

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない

複数の人または組織の動きが互いにくいちがって順調に進まない。ぎくしゃくする。

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が狂うはぐるまがくるう

一つが思惑通りにならないことで、連鎖的に他のこともうまくいかなくなる。「生活の―」

⇒は‐ぐるま【歯車】

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない

複数の人または組織の動きが互いにくいちがって順調に進まない。ぎくしゃくする。

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が狂うはぐるまがくるう

一つが思惑通りにならないことで、連鎖的に他のこともうまくいかなくなる。「生活の―」

⇒は‐ぐるま【歯車】

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない

複数の人または組織の動きが互いにくいちがって順調に進まない。ぎくしゃくする。

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が狂うはぐるまがくるう

一つが思惑通りにならないことで、連鎖的に他のこともうまくいかなくなる。「生活の―」

⇒は‐ぐるま【歯車】

②比喩的に、全体を構成する各単位。「私など巨大な機構の小さな―に過ぎない」

⇒はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】

⇒歯車が噛み合わない

⇒歯車が狂う

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない

複数の人または組織の動きが互いにくいちがって順調に進まない。ぎくしゃくする。

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が狂うはぐるまがくるう

一つが思惑通りにならないことで、連鎖的に他のこともうまくいかなくなる。「生活の―」

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない🔗⭐🔉

○歯車が噛み合わないはぐるまがかみあわない

複数の人または組織の動きが互いにくいちがって順調に進まない。ぎくしゃくする。

⇒は‐ぐるま【歯車】

○歯車が狂うはぐるまがくるう🔗⭐🔉

○歯車が狂うはぐるまがくるう

一つが思惑通りにならないことで、連鎖的に他のこともうまくいかなくなる。「生活の―」

⇒は‐ぐるま【歯車】

はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】‥サウ‥

高速回転を歯車の組合せによって低速回転にする装置。主に原動機から発生する出力の制御に使用。

⇒は‐ぐるま【歯車】

はく‐れい【魄霊】

①たましい。魄。

②幽霊。

ばく‐れつ【爆裂】

爆発して破裂すること。

⇒ばくれつ‐かこう【爆裂火口】

⇒ばくれつ‐だん【爆裂弾】

⇒ばくれつ‐やく【爆裂薬】

ばくれつ‐かこう【爆裂火口】‥クワ‥

爆発的な火山噴火で火山体の一部が吹き飛ばされて生じた火口。

⇒ばく‐れつ【爆裂】

ばくれつ‐だん【爆裂弾】

(→)爆弾に同じ。黒岩涙香、片手美人「今朝こんちょう露国よりの電報に由れば虚無党は―を以て冬宮とうきゅうを破壊しました」

⇒ばく‐れつ【爆裂】

ばくれつ‐やく【爆裂薬】

(→)爆薬に同じ。

⇒ばく‐れつ【爆裂】

はぐ・れる【逸れる】

〔自下一〕[文]はぐ・る(下二)

①同行の者を見失う。他の人にまぎれてつれの人から離れる。「親に―・れる」

②(他の動詞の下に付いて)時期を失する。そこなう。そびれる。「食い―・れる」

はく‐れん【白蓮】

①白色の蓮の花。びゃくれん。

②ハクモクレンの別称。〈[季]春〉

ばく‐れん【莫連】

世間ずれして、わるがしこいさま。また、そういう人。すれっからし。主として女にいう。誹風柳多留70「―な嚊かかア飯焚き引いて来る」。「―女」

はく‐ろ【白露】

①しらつゆ。

②二十四節気の一つ。太陽の黄経が165度の時。秋分前の15日、すなわち太陽暦の9月7日頃に当たり、この頃から秋気がようやく加わる。玄鳥帰。鴻雁来。〈[季]秋〉

はく‐ろ【白鷺】

(→)「しらさぎ」に同じ。

は‐ぐろ【歯黒】

(→)「おはぐろ」に同じ。

⇒はぐろ‐ご【歯黒子】

ばく‐ろ【暴露・曝露】

①風・雨にさらすこと。身を直接さらすこと。

②さらけだすこと。むきだしにすること。悪事・秘密などがあらわれること。露見。「秘密を―する」「旧悪が―する」

はく‐ろう【白老】‥ラウ

猫の異称。

はく‐ろう【白浪】‥ラウ

白く立つなみ。白波しらなみ。

はく‐ろう【白蝋】‥ラフ

(→)晒蝋さらしろうに同じ。

⇒はくろう‐びょう【白蝋病】

はく‐ろう【白鑞】‥ラフ

⇒しろめ

はく‐ろう【伯労】‥ラウ

モズの異称。日葡辞書「ハクラウニョウゼッ(饒舌)、即ち、モズノサエズルコト」

ばく‐ろう【麦浪】‥ラウ

麦の穂が風になびくさまを浪にたとえていう語。

ばく‐ろう【麦隴】

(「隴」は、うね・はたけの意)むぎばたけ。

ばく‐ろう【博労・伯楽】‥ラウ

①(「伯楽はくらく」の転。「馬喰」とも書く)馬のよしあしを鑑定する人。馬の病をなおす人。また、馬を売買・周旋する人。

②物と物とを交易すること。

ばく‐ろう【幕老】‥ラウ

幕府の老臣。

はくろう‐びょう【白蝋病】‥ラフビヤウ

(指が白蝋のようになるからいう)山林労働者の職業病。主にチェーン‐ソーの振動が原因で、血管の痙攣けいれん性収縮が起こり、指が蒼白となって疼痛を生じる。

⇒はく‐ろう【白蝋】

はく‐ろく【白鹿】

白色の鹿。びゃくろく。

⇒はくろくどう‐しょいん【白鹿洞書院】

はくろく【白鹿】

私年号の一つ。元年が1345年に当たる。→私年号(表)

はく‐ろく【博陸】

⇒はくりく

はく‐ろく【薄禄】

少ない俸給。微禄。

はくろくどう‐しょいん【白鹿洞書院】‥ヰン

江西省廬山五老峰下にあった書院。唐の李渤りぼつが創建。白鹿を養っていたから名づける。宋の朱熹しゅきがこれを再建して学を講じた。

⇒はく‐ろく【白鹿】

はぐろ‐ご【歯黒子】

(→)筆娘ふでむすめに同じ。

⇒は‐ぐろ【歯黒】

はぐろ‐さん【羽黒山】

山形県庄内平野南東にある山。月山がっさん・湯殿山と共に出羽三山の一つ。山頂に出羽神社があり、古来修験者の登山が多い。標高414メートル。

はく‐ロシア【白ロシア】

(Belorussiya ロシア)ベラルーシの旧称。

はぐろ‐そう【葉黒草】‥サウ

キツネノマゴ科の多年草。樹陰に自生し、高さ約30センチメートル。暗緑色を帯び、葉は披針形。夏、淡紅紫色の小花を開く。

はぐろ‐とんぼ【翅黒蜻蛉】

(翅が黒いのでいう)カワトンボ科のトンボ。腹部は細く雄は金緑色、雌は黒色。翅は静止の際に直立させる。小川のそばなどに多い。オハグロトンボ。カネツケトンボ。クロヤンマ。

ハグロトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

はぐろ‐は【羽黒派】

修験道の一派。山形県羽黒山の羽黒権現に奉仕した山伏たち。

は‐ぐろめ【歯黒め】

(→)「おはぐろ」に同じ。主として平安時代の呼び名。堤中納言物語「―さらにうるさし、きたなしとてつけ給はず」

ばく‐ろん【駁論】

他人の論を批判し攻撃すること。また、その議論。「―を加える」

はく‐わ【白話】

中国における口語にもとづく書き言葉。文語に対してもいう。

⇒はくわ‐しょうせつ【白話小説】

⇒はくわ‐ぶんがく【白話文学】

はくわ‐こう【百和香】‥カウ

(ハクワゴウ・ヒャクワコウとも)種々の香を練り合わせて作った香。5月5日に百草を合わせて作ったという。

はくわ‐しょうせつ【白話小説】‥セウ‥

中国文学史において、口語で書かれた小説。文語で書かれた文言小説に対する呼称。四大奇書「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」および「紅楼夢」など。

⇒はく‐わ【白話】

はくわ‐ぶんがく【白話文学】

口語文による文学。中国の近代文学を形式・用語の上から特徴づける呼称。→文学革命

⇒はく‐わ【白話】

はぐん‐せい【破軍星】

北斗七星の第7星。剣の形をなし、陰陽道おんようどうでは、その剣先の指す方角を万事に不吉なりとして忌んだ。剣先けんさき。破軍。アルカイド。

はけ

(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。

はけ【捌け】

①水などが溜まらずに流れ去ること。「水―の悪い低地」

②商品が売れさばけて行くこと。「―がよい」

はけ【刷毛】

①獣毛などをたばねて木製の柄に植え、端を切り揃えたもの。糊・漆・塗料などを塗るのに用いる。刷子。〈倭名類聚鈔15〉

②髻もとどりの先端。はけさき。

はげ【禿】

①毛髪がぬけ落ちた状態。また、その部分。

②禿頭はげあたま。また、その人。

③山などに樹木のないこと。禿山。

はげ【剥げ】

①塗ったものや張ったものがはがれ落ちること。また、そのあと。

②カワハギ・ウマヅラハギの異称。

は‐げ【破夏】

〔仏〕夏安居げあんごを中途でやめること。また、安居中の禁足を破って外出すること。

ばけ【化け】

①ばけること。また、ばけたさま。宇治拾遺物語8「狸を射害いころし、其―をあらはしけるなり」

②だますこと。ごまかし。申楽談儀「下手の―の現はるること」

③魚釣り用の擬餌ぎじ。とっぱ。

④歌舞伎の所作事の一つ。浪花聞書「―。歌舞伎所作事七変化九変化を、七―九―と唱ふ」

ばけ【術】

(「化ばけ」と同源)てだて。はかりごと。神代紀下「必ず善き―有らむ、願はくは救ひたまへ」

はげ‐あたま【禿頭】

毛髪のぬけ落ちた頭。とくとう。

は‐けい【波形】

①波のように起伏した形。なみがた。

②〔理〕波動の伝わり方を示す図。1定点の物理量の時間的変化、あるいは一定時刻の物理量の空間的変化をグラフで示したもの。

ば‐げい【馬芸】

①馬に乗ってする芸。

②馬のする芸。

は‐げいとう【葉鶏頭】

ヒユ科の観賞用一年草。インド原産。茎の高さは90〜120センチメートル。葉は細長い楕円形、黄色や紅色・紫色の斑紋を持ち、非常に美しい。夏から秋に、黄緑色の微小な花を葉のつけ根に密生。アマランサス。鎌柄かまつか。漢名、雁来紅。〈[季]秋〉

ハゲイトウ

提供:OPO

はぐろ‐は【羽黒派】

修験道の一派。山形県羽黒山の羽黒権現に奉仕した山伏たち。

は‐ぐろめ【歯黒め】

(→)「おはぐろ」に同じ。主として平安時代の呼び名。堤中納言物語「―さらにうるさし、きたなしとてつけ給はず」

ばく‐ろん【駁論】

他人の論を批判し攻撃すること。また、その議論。「―を加える」

はく‐わ【白話】

中国における口語にもとづく書き言葉。文語に対してもいう。

⇒はくわ‐しょうせつ【白話小説】

⇒はくわ‐ぶんがく【白話文学】

はくわ‐こう【百和香】‥カウ

(ハクワゴウ・ヒャクワコウとも)種々の香を練り合わせて作った香。5月5日に百草を合わせて作ったという。

はくわ‐しょうせつ【白話小説】‥セウ‥

中国文学史において、口語で書かれた小説。文語で書かれた文言小説に対する呼称。四大奇書「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」および「紅楼夢」など。

⇒はく‐わ【白話】

はくわ‐ぶんがく【白話文学】

口語文による文学。中国の近代文学を形式・用語の上から特徴づける呼称。→文学革命

⇒はく‐わ【白話】

はぐん‐せい【破軍星】

北斗七星の第7星。剣の形をなし、陰陽道おんようどうでは、その剣先の指す方角を万事に不吉なりとして忌んだ。剣先けんさき。破軍。アルカイド。

はけ

(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。

はけ【捌け】

①水などが溜まらずに流れ去ること。「水―の悪い低地」

②商品が売れさばけて行くこと。「―がよい」

はけ【刷毛】

①獣毛などをたばねて木製の柄に植え、端を切り揃えたもの。糊・漆・塗料などを塗るのに用いる。刷子。〈倭名類聚鈔15〉

②髻もとどりの先端。はけさき。

はげ【禿】

①毛髪がぬけ落ちた状態。また、その部分。

②禿頭はげあたま。また、その人。

③山などに樹木のないこと。禿山。

はげ【剥げ】

①塗ったものや張ったものがはがれ落ちること。また、そのあと。

②カワハギ・ウマヅラハギの異称。

は‐げ【破夏】

〔仏〕夏安居げあんごを中途でやめること。また、安居中の禁足を破って外出すること。

ばけ【化け】

①ばけること。また、ばけたさま。宇治拾遺物語8「狸を射害いころし、其―をあらはしけるなり」

②だますこと。ごまかし。申楽談儀「下手の―の現はるること」

③魚釣り用の擬餌ぎじ。とっぱ。

④歌舞伎の所作事の一つ。浪花聞書「―。歌舞伎所作事七変化九変化を、七―九―と唱ふ」

ばけ【術】

(「化ばけ」と同源)てだて。はかりごと。神代紀下「必ず善き―有らむ、願はくは救ひたまへ」

はげ‐あたま【禿頭】

毛髪のぬけ落ちた頭。とくとう。

は‐けい【波形】

①波のように起伏した形。なみがた。

②〔理〕波動の伝わり方を示す図。1定点の物理量の時間的変化、あるいは一定時刻の物理量の空間的変化をグラフで示したもの。

ば‐げい【馬芸】

①馬に乗ってする芸。

②馬のする芸。

は‐げいとう【葉鶏頭】

ヒユ科の観賞用一年草。インド原産。茎の高さは90〜120センチメートル。葉は細長い楕円形、黄色や紅色・紫色の斑紋を持ち、非常に美しい。夏から秋に、黄緑色の微小な花を葉のつけ根に密生。アマランサス。鎌柄かまつか。漢名、雁来紅。〈[季]秋〉

ハゲイトウ

提供:OPO

はけ‐え【刷毛絵】‥ヱ

刷毛がきの絵。

バゲージ【baggage】

手荷物。小荷物。

バケーション【vacation】

やや長い休暇。→バカンス

はけ‐がき【刷毛書】

文字や絵を刷毛で書くこと。また、刷毛で書いたもの。

ばけ‐がく【化学】

「化学かがく」を、同音の「科学かがく」と混同しないため、湯桶読みにした語。

ばけ‐く【化句】

冠付かむりづけで、言おうとする言葉をことさら分かりにくい語で言いかえた句。

はけ‐ぐち【捌け口】

①水などの流れ出てゆく出口。「感情の―」

②商品などの売れてゆく先。売れ口。「―を開拓する」

はげ‐こう【禿鸛】‥コフ

コウノトリ科の鳥のうち、頭頸部の皮膚の露出した類の総称。頸・脚・嘴くちばしが長く、大形。屍肉を好み、魚・ヘビなどを食う。南アジア・アフリカに3種がある。

アフリカハゲコウ

撮影:小宮輝之

はけ‐え【刷毛絵】‥ヱ

刷毛がきの絵。

バゲージ【baggage】

手荷物。小荷物。

バケーション【vacation】

やや長い休暇。→バカンス

はけ‐がき【刷毛書】

文字や絵を刷毛で書くこと。また、刷毛で書いたもの。

ばけ‐がく【化学】

「化学かがく」を、同音の「科学かがく」と混同しないため、湯桶読みにした語。

ばけ‐く【化句】

冠付かむりづけで、言おうとする言葉をことさら分かりにくい語で言いかえた句。

はけ‐ぐち【捌け口】

①水などの流れ出てゆく出口。「感情の―」

②商品などの売れてゆく先。売れ口。「―を開拓する」

はげ‐こう【禿鸛】‥コフ

コウノトリ科の鳥のうち、頭頸部の皮膚の露出した類の総称。頸・脚・嘴くちばしが長く、大形。屍肉を好み、魚・ヘビなどを食う。南アジア・アフリカに3種がある。

アフリカハゲコウ

撮影:小宮輝之

はけ‐さき【刷毛先】

①刷毛の先端。

②昔の男子のまげの先端。はけ。

はげし・い【激しい・烈しい・劇しい】

〔形〕[文]はげ・し(シク)

①勢いが鋭い。勢いが強い。あらい。きびしい。源氏物語賢木「雪うち散り風―・しうて」。「―・い口調」

②ことごとしい。厳重である。能因本枕草子口惜しきもの「用意―・しからず、あまり見苦しとも見つべくぞあるに」

③程度が甚だしい。宇治拾遺物語2「峰へ上るほど、さがしく―・しく、道遠かりけるを」。「―・い変化」

④しきりに行われる。しきりに起こる。「出入が―・い」「行き来が―・い」

はげ‐たか【禿鷹】

ハゲワシ類・コンドル類の俗称。

はげ‐ちゃびん【禿茶瓶】

(禿を茶瓶になぞらえていう)禿頭をあざけっていう語。

はげ‐ちょう【禿ちょう】

禿頭をののしっていう語。はげっちょう。

はげ‐ちょろ

色・塗料・頭髪などが所々はげて、みにくいさま。はげちょろけ。

バケツ

(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。夏目漱石、門「馬尻バケツの中で雑巾を絞つて」→バケット。

⇒バケツ‐リレー

はけ‐ついで【刷毛序で】

ある事のついでに他の事もすることのたとえ。事の序で。東海道中膝栗毛7「抜参りの―に、まぐれ出たれども」

バケット【bucket】

①鉱石・石炭・土砂などを中に入れて連続運搬する容器の総称。主に各種運搬機に取り付ける。

②水車で、噴射水を受ける椀形の器具。羽根車の周囲に多数取り付け、順次に水を受け、軸に動力を伝える。主にペルトン水車に用いる。水受。

⇒バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

⇒バケット‐シート【bucket seat】

バゲット【baguette フランス】

長い棒状のフランス‐パン。

バゲット

撮影:関戸 勇

はけ‐さき【刷毛先】

①刷毛の先端。

②昔の男子のまげの先端。はけ。

はげし・い【激しい・烈しい・劇しい】

〔形〕[文]はげ・し(シク)

①勢いが鋭い。勢いが強い。あらい。きびしい。源氏物語賢木「雪うち散り風―・しうて」。「―・い口調」

②ことごとしい。厳重である。能因本枕草子口惜しきもの「用意―・しからず、あまり見苦しとも見つべくぞあるに」

③程度が甚だしい。宇治拾遺物語2「峰へ上るほど、さがしく―・しく、道遠かりけるを」。「―・い変化」

④しきりに行われる。しきりに起こる。「出入が―・い」「行き来が―・い」

はげ‐たか【禿鷹】

ハゲワシ類・コンドル類の俗称。

はげ‐ちゃびん【禿茶瓶】

(禿を茶瓶になぞらえていう)禿頭をあざけっていう語。

はげ‐ちょう【禿ちょう】

禿頭をののしっていう語。はげっちょう。

はげ‐ちょろ

色・塗料・頭髪などが所々はげて、みにくいさま。はげちょろけ。

バケツ

(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。夏目漱石、門「馬尻バケツの中で雑巾を絞つて」→バケット。

⇒バケツ‐リレー

はけ‐ついで【刷毛序で】

ある事のついでに他の事もすることのたとえ。事の序で。東海道中膝栗毛7「抜参りの―に、まぐれ出たれども」

バケット【bucket】

①鉱石・石炭・土砂などを中に入れて連続運搬する容器の総称。主に各種運搬機に取り付ける。

②水車で、噴射水を受ける椀形の器具。羽根車の周囲に多数取り付け、順次に水を受け、軸に動力を伝える。主にペルトン水車に用いる。水受。

⇒バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

⇒バケット‐シート【bucket seat】

バゲット【baguette フランス】

長い棒状のフランス‐パン。

バゲット

撮影:関戸 勇

パケット【packet】

(小包の意)デジタル‐データを送信する場合のデータを一定の長さで区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。

⇒パケット‐こうかん【パケット交換】

パケット‐こうかん【パケット交換】‥カウクワン

情報をパケットに分割してネットワーク上でやりとりを行う方式。

⇒パケット【packet】

バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

籠かご付のベルト‐コンベヤー。

⇒バケット【bucket】

バケット‐シート【bucket seat】

飛行機・自動車などに使われる一人掛けの座席。身体を包み込むような形状。

⇒バケット【bucket】

バケツ‐リレー

(和製語)消火のために、人々が一列になって水の入ったバケツを次々に手渡しすること。

⇒バケツ

はけ‐なが【刷毛長】

男の髪の結い方。刷毛先を特に長くしたもの。江戸末期、侠客などの間に流行。

ばけ‐ねこ【化け猫】

魔力を持ち、人などに化けるといわれる猫。猫の化物。

ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ

素姓・真相などを包みかくしているうわべの体裁。中村花痩、赤毛布「今日こそは―を引つ褫ぱいで呉れんづ」

⇒化けの皮を現す

パケット【packet】

(小包の意)デジタル‐データを送信する場合のデータを一定の長さで区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。

⇒パケット‐こうかん【パケット交換】

パケット‐こうかん【パケット交換】‥カウクワン

情報をパケットに分割してネットワーク上でやりとりを行う方式。

⇒パケット【packet】

バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

籠かご付のベルト‐コンベヤー。

⇒バケット【bucket】

バケット‐シート【bucket seat】

飛行機・自動車などに使われる一人掛けの座席。身体を包み込むような形状。

⇒バケット【bucket】

バケツ‐リレー

(和製語)消火のために、人々が一列になって水の入ったバケツを次々に手渡しすること。

⇒バケツ

はけ‐なが【刷毛長】

男の髪の結い方。刷毛先を特に長くしたもの。江戸末期、侠客などの間に流行。

ばけ‐ねこ【化け猫】

魔力を持ち、人などに化けるといわれる猫。猫の化物。

ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ

素姓・真相などを包みかくしているうわべの体裁。中村花痩、赤毛布「今日こそは―を引つ褫ぱいで呉れんづ」

⇒化けの皮を現す

はぐろ‐は【羽黒派】

修験道の一派。山形県羽黒山の羽黒権現に奉仕した山伏たち。

は‐ぐろめ【歯黒め】

(→)「おはぐろ」に同じ。主として平安時代の呼び名。堤中納言物語「―さらにうるさし、きたなしとてつけ給はず」

ばく‐ろん【駁論】

他人の論を批判し攻撃すること。また、その議論。「―を加える」

はく‐わ【白話】

中国における口語にもとづく書き言葉。文語に対してもいう。

⇒はくわ‐しょうせつ【白話小説】

⇒はくわ‐ぶんがく【白話文学】

はくわ‐こう【百和香】‥カウ

(ハクワゴウ・ヒャクワコウとも)種々の香を練り合わせて作った香。5月5日に百草を合わせて作ったという。

はくわ‐しょうせつ【白話小説】‥セウ‥

中国文学史において、口語で書かれた小説。文語で書かれた文言小説に対する呼称。四大奇書「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」および「紅楼夢」など。

⇒はく‐わ【白話】

はくわ‐ぶんがく【白話文学】

口語文による文学。中国の近代文学を形式・用語の上から特徴づける呼称。→文学革命

⇒はく‐わ【白話】

はぐん‐せい【破軍星】

北斗七星の第7星。剣の形をなし、陰陽道おんようどうでは、その剣先の指す方角を万事に不吉なりとして忌んだ。剣先けんさき。破軍。アルカイド。

はけ

(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。

はけ【捌け】

①水などが溜まらずに流れ去ること。「水―の悪い低地」

②商品が売れさばけて行くこと。「―がよい」

はけ【刷毛】

①獣毛などをたばねて木製の柄に植え、端を切り揃えたもの。糊・漆・塗料などを塗るのに用いる。刷子。〈倭名類聚鈔15〉

②髻もとどりの先端。はけさき。

はげ【禿】

①毛髪がぬけ落ちた状態。また、その部分。

②禿頭はげあたま。また、その人。

③山などに樹木のないこと。禿山。

はげ【剥げ】

①塗ったものや張ったものがはがれ落ちること。また、そのあと。

②カワハギ・ウマヅラハギの異称。

は‐げ【破夏】

〔仏〕夏安居げあんごを中途でやめること。また、安居中の禁足を破って外出すること。

ばけ【化け】

①ばけること。また、ばけたさま。宇治拾遺物語8「狸を射害いころし、其―をあらはしけるなり」

②だますこと。ごまかし。申楽談儀「下手の―の現はるること」

③魚釣り用の擬餌ぎじ。とっぱ。

④歌舞伎の所作事の一つ。浪花聞書「―。歌舞伎所作事七変化九変化を、七―九―と唱ふ」

ばけ【術】

(「化ばけ」と同源)てだて。はかりごと。神代紀下「必ず善き―有らむ、願はくは救ひたまへ」

はげ‐あたま【禿頭】

毛髪のぬけ落ちた頭。とくとう。

は‐けい【波形】

①波のように起伏した形。なみがた。

②〔理〕波動の伝わり方を示す図。1定点の物理量の時間的変化、あるいは一定時刻の物理量の空間的変化をグラフで示したもの。

ば‐げい【馬芸】

①馬に乗ってする芸。

②馬のする芸。

は‐げいとう【葉鶏頭】

ヒユ科の観賞用一年草。インド原産。茎の高さは90〜120センチメートル。葉は細長い楕円形、黄色や紅色・紫色の斑紋を持ち、非常に美しい。夏から秋に、黄緑色の微小な花を葉のつけ根に密生。アマランサス。鎌柄かまつか。漢名、雁来紅。〈[季]秋〉

ハゲイトウ

提供:OPO

はぐろ‐は【羽黒派】

修験道の一派。山形県羽黒山の羽黒権現に奉仕した山伏たち。

は‐ぐろめ【歯黒め】

(→)「おはぐろ」に同じ。主として平安時代の呼び名。堤中納言物語「―さらにうるさし、きたなしとてつけ給はず」

ばく‐ろん【駁論】

他人の論を批判し攻撃すること。また、その議論。「―を加える」

はく‐わ【白話】

中国における口語にもとづく書き言葉。文語に対してもいう。

⇒はくわ‐しょうせつ【白話小説】

⇒はくわ‐ぶんがく【白話文学】

はくわ‐こう【百和香】‥カウ

(ハクワゴウ・ヒャクワコウとも)種々の香を練り合わせて作った香。5月5日に百草を合わせて作ったという。

はくわ‐しょうせつ【白話小説】‥セウ‥

中国文学史において、口語で書かれた小説。文語で書かれた文言小説に対する呼称。四大奇書「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」および「紅楼夢」など。

⇒はく‐わ【白話】

はくわ‐ぶんがく【白話文学】

口語文による文学。中国の近代文学を形式・用語の上から特徴づける呼称。→文学革命

⇒はく‐わ【白話】

はぐん‐せい【破軍星】

北斗七星の第7星。剣の形をなし、陰陽道おんようどうでは、その剣先の指す方角を万事に不吉なりとして忌んだ。剣先けんさき。破軍。アルカイド。

はけ

(関東から東北地方にかけて)丘陵山地の片岸。ばっけ。

はけ【捌け】

①水などが溜まらずに流れ去ること。「水―の悪い低地」

②商品が売れさばけて行くこと。「―がよい」

はけ【刷毛】

①獣毛などをたばねて木製の柄に植え、端を切り揃えたもの。糊・漆・塗料などを塗るのに用いる。刷子。〈倭名類聚鈔15〉

②髻もとどりの先端。はけさき。

はげ【禿】

①毛髪がぬけ落ちた状態。また、その部分。

②禿頭はげあたま。また、その人。

③山などに樹木のないこと。禿山。

はげ【剥げ】

①塗ったものや張ったものがはがれ落ちること。また、そのあと。

②カワハギ・ウマヅラハギの異称。

は‐げ【破夏】

〔仏〕夏安居げあんごを中途でやめること。また、安居中の禁足を破って外出すること。

ばけ【化け】

①ばけること。また、ばけたさま。宇治拾遺物語8「狸を射害いころし、其―をあらはしけるなり」

②だますこと。ごまかし。申楽談儀「下手の―の現はるること」

③魚釣り用の擬餌ぎじ。とっぱ。

④歌舞伎の所作事の一つ。浪花聞書「―。歌舞伎所作事七変化九変化を、七―九―と唱ふ」

ばけ【術】

(「化ばけ」と同源)てだて。はかりごと。神代紀下「必ず善き―有らむ、願はくは救ひたまへ」

はげ‐あたま【禿頭】

毛髪のぬけ落ちた頭。とくとう。

は‐けい【波形】

①波のように起伏した形。なみがた。

②〔理〕波動の伝わり方を示す図。1定点の物理量の時間的変化、あるいは一定時刻の物理量の空間的変化をグラフで示したもの。

ば‐げい【馬芸】

①馬に乗ってする芸。

②馬のする芸。

は‐げいとう【葉鶏頭】

ヒユ科の観賞用一年草。インド原産。茎の高さは90〜120センチメートル。葉は細長い楕円形、黄色や紅色・紫色の斑紋を持ち、非常に美しい。夏から秋に、黄緑色の微小な花を葉のつけ根に密生。アマランサス。鎌柄かまつか。漢名、雁来紅。〈[季]秋〉

ハゲイトウ

提供:OPO

はけ‐え【刷毛絵】‥ヱ

刷毛がきの絵。

バゲージ【baggage】

手荷物。小荷物。

バケーション【vacation】

やや長い休暇。→バカンス

はけ‐がき【刷毛書】

文字や絵を刷毛で書くこと。また、刷毛で書いたもの。

ばけ‐がく【化学】

「化学かがく」を、同音の「科学かがく」と混同しないため、湯桶読みにした語。

ばけ‐く【化句】

冠付かむりづけで、言おうとする言葉をことさら分かりにくい語で言いかえた句。

はけ‐ぐち【捌け口】

①水などの流れ出てゆく出口。「感情の―」

②商品などの売れてゆく先。売れ口。「―を開拓する」

はげ‐こう【禿鸛】‥コフ

コウノトリ科の鳥のうち、頭頸部の皮膚の露出した類の総称。頸・脚・嘴くちばしが長く、大形。屍肉を好み、魚・ヘビなどを食う。南アジア・アフリカに3種がある。

アフリカハゲコウ

撮影:小宮輝之

はけ‐え【刷毛絵】‥ヱ

刷毛がきの絵。

バゲージ【baggage】

手荷物。小荷物。

バケーション【vacation】

やや長い休暇。→バカンス

はけ‐がき【刷毛書】

文字や絵を刷毛で書くこと。また、刷毛で書いたもの。

ばけ‐がく【化学】

「化学かがく」を、同音の「科学かがく」と混同しないため、湯桶読みにした語。

ばけ‐く【化句】

冠付かむりづけで、言おうとする言葉をことさら分かりにくい語で言いかえた句。

はけ‐ぐち【捌け口】

①水などの流れ出てゆく出口。「感情の―」

②商品などの売れてゆく先。売れ口。「―を開拓する」

はげ‐こう【禿鸛】‥コフ

コウノトリ科の鳥のうち、頭頸部の皮膚の露出した類の総称。頸・脚・嘴くちばしが長く、大形。屍肉を好み、魚・ヘビなどを食う。南アジア・アフリカに3種がある。

アフリカハゲコウ

撮影:小宮輝之

はけ‐さき【刷毛先】

①刷毛の先端。

②昔の男子のまげの先端。はけ。

はげし・い【激しい・烈しい・劇しい】

〔形〕[文]はげ・し(シク)

①勢いが鋭い。勢いが強い。あらい。きびしい。源氏物語賢木「雪うち散り風―・しうて」。「―・い口調」

②ことごとしい。厳重である。能因本枕草子口惜しきもの「用意―・しからず、あまり見苦しとも見つべくぞあるに」

③程度が甚だしい。宇治拾遺物語2「峰へ上るほど、さがしく―・しく、道遠かりけるを」。「―・い変化」

④しきりに行われる。しきりに起こる。「出入が―・い」「行き来が―・い」

はげ‐たか【禿鷹】

ハゲワシ類・コンドル類の俗称。

はげ‐ちゃびん【禿茶瓶】

(禿を茶瓶になぞらえていう)禿頭をあざけっていう語。

はげ‐ちょう【禿ちょう】

禿頭をののしっていう語。はげっちょう。

はげ‐ちょろ

色・塗料・頭髪などが所々はげて、みにくいさま。はげちょろけ。

バケツ

(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。夏目漱石、門「馬尻バケツの中で雑巾を絞つて」→バケット。

⇒バケツ‐リレー

はけ‐ついで【刷毛序で】

ある事のついでに他の事もすることのたとえ。事の序で。東海道中膝栗毛7「抜参りの―に、まぐれ出たれども」

バケット【bucket】

①鉱石・石炭・土砂などを中に入れて連続運搬する容器の総称。主に各種運搬機に取り付ける。

②水車で、噴射水を受ける椀形の器具。羽根車の周囲に多数取り付け、順次に水を受け、軸に動力を伝える。主にペルトン水車に用いる。水受。

⇒バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

⇒バケット‐シート【bucket seat】

バゲット【baguette フランス】

長い棒状のフランス‐パン。

バゲット

撮影:関戸 勇

はけ‐さき【刷毛先】

①刷毛の先端。

②昔の男子のまげの先端。はけ。

はげし・い【激しい・烈しい・劇しい】

〔形〕[文]はげ・し(シク)

①勢いが鋭い。勢いが強い。あらい。きびしい。源氏物語賢木「雪うち散り風―・しうて」。「―・い口調」

②ことごとしい。厳重である。能因本枕草子口惜しきもの「用意―・しからず、あまり見苦しとも見つべくぞあるに」

③程度が甚だしい。宇治拾遺物語2「峰へ上るほど、さがしく―・しく、道遠かりけるを」。「―・い変化」

④しきりに行われる。しきりに起こる。「出入が―・い」「行き来が―・い」

はげ‐たか【禿鷹】

ハゲワシ類・コンドル類の俗称。

はげ‐ちゃびん【禿茶瓶】

(禿を茶瓶になぞらえていう)禿頭をあざけっていう語。

はげ‐ちょう【禿ちょう】

禿頭をののしっていう語。はげっちょう。

はげ‐ちょろ

色・塗料・頭髪などが所々はげて、みにくいさま。はげちょろけ。

バケツ

(bucketの転訛)金属や合成樹脂などで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器。夏目漱石、門「馬尻バケツの中で雑巾を絞つて」→バケット。

⇒バケツ‐リレー

はけ‐ついで【刷毛序で】

ある事のついでに他の事もすることのたとえ。事の序で。東海道中膝栗毛7「抜参りの―に、まぐれ出たれども」

バケット【bucket】

①鉱石・石炭・土砂などを中に入れて連続運搬する容器の総称。主に各種運搬機に取り付ける。

②水車で、噴射水を受ける椀形の器具。羽根車の周囲に多数取り付け、順次に水を受け、軸に動力を伝える。主にペルトン水車に用いる。水受。

⇒バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

⇒バケット‐シート【bucket seat】

バゲット【baguette フランス】

長い棒状のフランス‐パン。

バゲット

撮影:関戸 勇

パケット【packet】

(小包の意)デジタル‐データを送信する場合のデータを一定の長さで区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。

⇒パケット‐こうかん【パケット交換】

パケット‐こうかん【パケット交換】‥カウクワン

情報をパケットに分割してネットワーク上でやりとりを行う方式。

⇒パケット【packet】

バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

籠かご付のベルト‐コンベヤー。

⇒バケット【bucket】

バケット‐シート【bucket seat】

飛行機・自動車などに使われる一人掛けの座席。身体を包み込むような形状。

⇒バケット【bucket】

バケツ‐リレー

(和製語)消火のために、人々が一列になって水の入ったバケツを次々に手渡しすること。

⇒バケツ

はけ‐なが【刷毛長】

男の髪の結い方。刷毛先を特に長くしたもの。江戸末期、侠客などの間に流行。

ばけ‐ねこ【化け猫】

魔力を持ち、人などに化けるといわれる猫。猫の化物。

ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ

素姓・真相などを包みかくしているうわべの体裁。中村花痩、赤毛布「今日こそは―を引つ褫ぱいで呉れんづ」

⇒化けの皮を現す

パケット【packet】

(小包の意)デジタル‐データを送信する場合のデータを一定の長さで区切って小分けした送信単位。小包の荷札に相当する送信先やデータの番号などの情報を格納したものを、個々のパケットごとに付ける。

⇒パケット‐こうかん【パケット交換】

パケット‐こうかん【パケット交換】‥カウクワン

情報をパケットに分割してネットワーク上でやりとりを行う方式。

⇒パケット【packet】

バケット‐コンベヤー【bucket conveyor】

籠かご付のベルト‐コンベヤー。

⇒バケット【bucket】

バケット‐シート【bucket seat】

飛行機・自動車などに使われる一人掛けの座席。身体を包み込むような形状。

⇒バケット【bucket】

バケツ‐リレー

(和製語)消火のために、人々が一列になって水の入ったバケツを次々に手渡しすること。

⇒バケツ

はけ‐なが【刷毛長】

男の髪の結い方。刷毛先を特に長くしたもの。江戸末期、侠客などの間に流行。

ばけ‐ねこ【化け猫】

魔力を持ち、人などに化けるといわれる猫。猫の化物。

ばけ‐の‐かわ【化けの皮】‥カハ

素姓・真相などを包みかくしているうわべの体裁。中村花痩、赤毛布「今日こそは―を引つ褫ぱいで呉れんづ」

⇒化けの皮を現す

はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】‥サウ‥🔗⭐🔉

はぐるま‐げんそく‐そうち【歯車減速装置】‥サウ‥

高速回転を歯車の組合せによって低速回転にする装置。主に原動機から発生する出力の制御に使用。

⇒は‐ぐるま【歯車】

は‐ぐろ【歯黒】🔗⭐🔉

は‐ぐろ【歯黒】

(→)「おはぐろ」に同じ。

⇒はぐろ‐ご【歯黒子】

はぐろ‐ご【歯黒子】🔗⭐🔉

はぐろ‐ご【歯黒子】

(→)筆娘ふでむすめに同じ。

⇒は‐ぐろ【歯黒】

は‐ぐろめ【歯黒め】🔗⭐🔉

は‐ぐろめ【歯黒め】

(→)「おはぐろ」に同じ。主として平安時代の呼び名。堤中納言物語「―さらにうるさし、きたなしとてつけ給はず」

は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ🔗⭐🔉

は‐ごたえ【歯応え】‥ゴタヘ

①物をかむとき、かたくて歯に抵抗を感ずること。「―があって、うまい」

②転じて、反応。手ごたえ。「―のない人間」

は‐ざお【歯竿】‥ザヲ🔗⭐🔉

は‐ざお【歯竿】‥ザヲ

(→)ラック(rack)1に同じ。

は‐ざわり【歯触り】‥ザハリ🔗⭐🔉

は‐ざわり【歯触り】‥ザハリ

食べ物などを歯で噛かんだ時の感じ。「さわやかな―」

はっ‐かけ【歯っ欠け】🔗⭐🔉

はっ‐かけ【歯っ欠け】

(ハカケの促音化)歯の欠け落ちていること。また、その人。浮世風呂2「―でもおまへのお世話にやアなりやせヱん」

は‐どめ【歯止め】🔗⭐🔉

は‐どめ【歯止め】

①車輪が転がらないように、車輪と車輪接触面との間へ噛ませるもの。また、車輪の回転をとめる装置。制動機。

②(比喩的に)物事の行き過ぎや悪化をくい止める手段。「―を掛ける」

⇒はどめ‐こうか【歯止め効果】

はどめ‐こうか【歯止め効果】‥カウクワ🔗⭐🔉

はどめ‐こうか【歯止め効果】‥カウクワ

〔経〕景気変動の過程で所得が減少しても、消費者が過去の消費水準の切下げに抵抗することにより、景気の下降をある程度くい止めること。ラチェット効果。

⇒は‐どめ【歯止め】

○歯に合うはにあう🔗⭐🔉

○歯に合うはにあう

噛かむことができる。その人に適する。気にあう。

⇒は【歯】

ハニー【honey】

①蜂蜜。

②主に男性が女性に愛情を持って呼びかける語。

パニーニ【panini イタリア】

小型パンに様々な具を挟んだイタリアのサンドイッチ。表面に焼き目をつけることもある。

パニエ【panier フランス】

(鳥籠とりかごの意)スカートをふくらませるために用いる腰枠入りのアンダー‐スカート。

はにかみ

はにかむこと。はずかしがること。

⇒はにかみ‐や【はにかみ屋】

はにかみ‐や【はにかみ屋】

ちょっとしたことですぐはにかむ人。はずかしがり屋。「―の女の子」

⇒はにかみ

はにか・む

〔自五〕

①歯がふぞろいに生える。〈新撰字鏡2〉

②歯をむき出す。日本霊異記上「―・み嘷吠ほゆ」

③はずかしがる。はじらう。「―・んでうつむく」

ハニカム‐こうぞう【ハニカム構造】‥ザウ

(honeycomb structure)(honeycombは「蜜蜂の巣」の意)2枚の板状外皮の間に蜂の巣状の芯材を挟んだ構造。軽量で断熱性にすぐれ、車や航空機の部材などに応用。

○歯に衣着せぬはにきぬきせぬ🔗⭐🔉

○歯に衣着せぬはにきぬきせぬ

相手に遠慮せず、思っていることをつつみかくさずに言う。へつらわずに率直に言う。「―物言い」

⇒は【歯】

は‐にく【歯肉】

歯の根もとの肉。はぐき。

ば‐にく【馬肉】

食用とする馬の肉。暗褐色で脂肪分が少ない。さくらにく。

パニク・る

〔自五〕

(パニックを動詞化した語)頭が混乱して、わけがわからなくなる。パニックに陥る。

はに‐ごろう【羽仁五郎】‥ラウ

歴史学者。群馬県生れ。旧姓、森。東大卒。マルクス主義歴史理論に基づく明治維新史研究を開拓。「日本資本主義発達史講座」の編集に参加、世界史的視野から日本史をとらえた。著「明治維新史研究」など。(1901〜1983)

羽仁五郎

提供:毎日新聞社

⇒はに【羽仁】

はにし【黄櫨】

ハゼノキの古名。〈倭名類聚鈔14〉

はに‐し【土師】

⇒はじ。

⇒はにし‐べ【土師部】

はにし‐べ【土師部】

⇒はじべ

⇒はに‐し【土師】

バニシング‐クリーム【vanishing cream】

脂肪分の少ない乾性クリーム。皮膚をなめらかにし、化粧下などに使う。

はに‐そう【

⇒はに【羽仁】

はにし【黄櫨】

ハゼノキの古名。〈倭名類聚鈔14〉

はに‐し【土師】

⇒はじ。

⇒はにし‐べ【土師部】

はにし‐べ【土師部】

⇒はじべ

⇒はに‐し【土師】

バニシング‐クリーム【vanishing cream】

脂肪分の少ない乾性クリーム。皮膚をなめらかにし、化粧下などに使う。

はに‐そう【 ・半挿】‥サフ

⇒はんぞう。〈新撰字鏡5〉

パニック【panic】

①恐慌。

②(火事や地震などに遭った時に起こる)群衆の混乱。個人の混乱状態にもいう。「―に陥る」

⇒パニック‐しょうがい【パニック障害】

パニック‐しょうがい【パニック障害】‥シヤウ‥

神経症の症状の一つ。突然理由もなく強い不安に襲われ、動悸・息苦しさ・窒息感・胸痛・めまいなどの発作を繰り返す。発作の再発への予期不安に陥り、生活に支障をきたしやすい。

⇒パニック【panic】

はに‐つち【埴土】

粘土。赤土。神代紀上「―を以て舟を作り」

バニティー【vanity】

虚栄。虚栄心。虚飾。

⇒バニティー‐ケース【vanity case】

バニティー‐ケース【vanity case】

女性用の手さげ化粧道具入れ。

⇒バニティー【vanity】

バニティー‐フェア【Vanity Fair】

「虚栄の市」の原題名。

はに‐ふ【埴生】

⇒はにゅう

はに‐べ【埴瓮・埴瓫】

埴で作った瓶。神武紀「其の置ける―を名づけて厳瓮いつへとす」

はに‐ま【埴馬・土馬】

埴輪の瓦製の馬。雄略紀「其の明旦くるつあしたに赤駿あかうま変りて―に為なれり」

ハニムーン【honeymoon】

⇒ハネムーン

はに‐もとこ【羽仁もと子】

教育家。青森県生れ。日本最初の女性記者として報知新聞に勤務後、夫羽仁吉一と共に「婦人之友」(当初は「家庭之友」)を創刊。1921年(大正10)自由学園を創立、自由・平等・自治の精神を重視し、文部省令によらない女子教育を行う。(1873〜1957)

羽仁もと子

撮影:田村 茂

・半挿】‥サフ

⇒はんぞう。〈新撰字鏡5〉

パニック【panic】

①恐慌。

②(火事や地震などに遭った時に起こる)群衆の混乱。個人の混乱状態にもいう。「―に陥る」

⇒パニック‐しょうがい【パニック障害】

パニック‐しょうがい【パニック障害】‥シヤウ‥

神経症の症状の一つ。突然理由もなく強い不安に襲われ、動悸・息苦しさ・窒息感・胸痛・めまいなどの発作を繰り返す。発作の再発への予期不安に陥り、生活に支障をきたしやすい。

⇒パニック【panic】

はに‐つち【埴土】

粘土。赤土。神代紀上「―を以て舟を作り」

バニティー【vanity】

虚栄。虚栄心。虚飾。

⇒バニティー‐ケース【vanity case】

バニティー‐ケース【vanity case】

女性用の手さげ化粧道具入れ。

⇒バニティー【vanity】

バニティー‐フェア【Vanity Fair】

「虚栄の市」の原題名。

はに‐ふ【埴生】

⇒はにゅう

はに‐べ【埴瓮・埴瓫】

埴で作った瓶。神武紀「其の置ける―を名づけて厳瓮いつへとす」

はに‐ま【埴馬・土馬】

埴輪の瓦製の馬。雄略紀「其の明旦くるつあしたに赤駿あかうま変りて―に為なれり」

ハニムーン【honeymoon】

⇒ハネムーン

はに‐もとこ【羽仁もと子】

教育家。青森県生れ。日本最初の女性記者として報知新聞に勤務後、夫羽仁吉一と共に「婦人之友」(当初は「家庭之友」)を創刊。1921年(大正10)自由学園を創立、自由・平等・自治の精神を重視し、文部省令によらない女子教育を行う。(1873〜1957)

羽仁もと子

撮影:田村 茂

⇒はに【羽仁】

はに‐もの【埴生・土物】

埴で作ったもの。埴輪の類。

はにや【埴谷】

姓氏の一つ。

⇒はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

はにやす‐の‐いけ【埴安池】

奈良盆地南部、香具山の北西麓にあった池。

はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

小説家・評論家。本名、般若はんにゃ豊。台湾生れ。「近代文学」同人。未完の大作「死霊」において人間の本質を問う壮大な思想的実験を行う。小説「闇のなかの黒い馬」、評論「濠渠ほりわりと風車」など。(1909〜1997)

埴谷雄高

撮影:田沼武能

⇒はに【羽仁】

はに‐もの【埴生・土物】

埴で作ったもの。埴輪の類。

はにや【埴谷】

姓氏の一つ。

⇒はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

はにやす‐の‐いけ【埴安池】

奈良盆地南部、香具山の北西麓にあった池。

はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

小説家・評論家。本名、般若はんにゃ豊。台湾生れ。「近代文学」同人。未完の大作「死霊」において人間の本質を問う壮大な思想的実験を行う。小説「闇のなかの黒い馬」、評論「濠渠ほりわりと風車」など。(1909〜1997)

埴谷雄高

撮影:田沼武能

⇒はにや【埴谷】

バニヤン【John Bunyan】

イギリス王政復古期の作家。信仰への道を歩む主人公の人生を描く物語「天路歴程」など。バンヤン。(1628〜1688)

はにゅう【羽生】ハニフ

埼玉県北東部の市。室町末期、木戸氏の城下町。江戸時代には町場と称し、特産の木綿青縞あおじまを取引する市場町として発展。衣料品工業が盛ん。人口5万7千。→田舎教師

はにゅう【埴生】ハニフ

①埴はにのある土地。万葉集1「岸の―に匂はさましを」

②「埴生の小屋」の略。

⇒はにゅう‐ずみ【埴生住み】

⇒はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】

⇒はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】

ばにゅう‐がわ【馬入川】‥ニフガハ

神奈川県中部を南流する相模川の下流の称。

ばにゅう‐しゅ【馬乳酒】

(→)クミスに同じ。

はにゅう‐ずみ【埴生住み】ハニフ‥

埴生の小屋にすむこと。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】ハニフ‥ヲヤ

(→)「はにゅうのこや」に同じ。万葉集11「彼おち方の―に小雨ふり」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】ハニフ‥

土間どまにむしろを敷いて寝るような貧しい小屋。しずがや。賤しずが伏屋。中宮亮重家朝臣家歌合「ますらをが―のむね弱み」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】ハニフ‥

土のうえにむしろを敷いてつくった床。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】ハニフ‥

貧しい小さい家。埴生の小屋。(曲名別項)

⇒はにゅう【埴生】

はにゅうのやど【埴生の宿】ハニフ‥

(原題Home, Sweet Home)歌曲の名。イギリスのビショップ(H. R. Bishop1786〜1855)作曲。原詩はアメリカ人ペイン(J. Payne)作。1889年(明治22)刊「中等唱歌集」で紹介(里見義訳詩)。

バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

①ラン科の蔓性多年草。熱帯アメリカ原産。気根で木などに着生。花は黄緑色。果実は円柱形、初めは緑色、のち濃褐色となり、多数の黒色の種子を含む。これを成熟前に発酵させると強烈な芳香を放ち、古くから香料・薬用とする。広義にはラン科バニラ属植物(その学名)。

バニラ

⇒はにや【埴谷】

バニヤン【John Bunyan】

イギリス王政復古期の作家。信仰への道を歩む主人公の人生を描く物語「天路歴程」など。バンヤン。(1628〜1688)

はにゅう【羽生】ハニフ

埼玉県北東部の市。室町末期、木戸氏の城下町。江戸時代には町場と称し、特産の木綿青縞あおじまを取引する市場町として発展。衣料品工業が盛ん。人口5万7千。→田舎教師

はにゅう【埴生】ハニフ

①埴はにのある土地。万葉集1「岸の―に匂はさましを」

②「埴生の小屋」の略。

⇒はにゅう‐ずみ【埴生住み】

⇒はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】

⇒はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】

ばにゅう‐がわ【馬入川】‥ニフガハ

神奈川県中部を南流する相模川の下流の称。

ばにゅう‐しゅ【馬乳酒】

(→)クミスに同じ。

はにゅう‐ずみ【埴生住み】ハニフ‥

埴生の小屋にすむこと。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】ハニフ‥ヲヤ

(→)「はにゅうのこや」に同じ。万葉集11「彼おち方の―に小雨ふり」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】ハニフ‥

土間どまにむしろを敷いて寝るような貧しい小屋。しずがや。賤しずが伏屋。中宮亮重家朝臣家歌合「ますらをが―のむね弱み」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】ハニフ‥

土のうえにむしろを敷いてつくった床。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】ハニフ‥

貧しい小さい家。埴生の小屋。(曲名別項)

⇒はにゅう【埴生】

はにゅうのやど【埴生の宿】ハニフ‥

(原題Home, Sweet Home)歌曲の名。イギリスのビショップ(H. R. Bishop1786〜1855)作曲。原詩はアメリカ人ペイン(J. Payne)作。1889年(明治22)刊「中等唱歌集」で紹介(里見義訳詩)。

バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

①ラン科の蔓性多年草。熱帯アメリカ原産。気根で木などに着生。花は黄緑色。果実は円柱形、初めは緑色、のち濃褐色となり、多数の黒色の種子を含む。これを成熟前に発酵させると強烈な芳香を放ち、古くから香料・薬用とする。広義にはラン科バニラ属植物(その学名)。

バニラ

②1から採ったバニラ‐エッセンス、またそれで香りをつけたアイス‐クリームの略称。

⇒バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラの果実からとる食用の香料。

⇒バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

バニリン【vanillin】

分子式C6H3(OH)(OCH3)(CHO) 無色の結晶。バニラの芳香成分。近年パルプ工業の副産物であるリグニンなどを原料として製する。重要な香料で用途が広い。特に菓子に利用。ワニリン。

はに‐わ【埴輪】

古墳の上や周囲に立てならべた土製品。円筒埴輪と形象けいしょう埴輪とがあり、後者は人物・動物・器財・家屋などをかたどったもの。前者は筒形のもので、弥生土器の祭祀用の壺をのせる器台から発展したとされる。垂仁紀「其の土物はにを始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて是の土物を号なづけて―と謂ふ」

埴輪

②1から採ったバニラ‐エッセンス、またそれで香りをつけたアイス‐クリームの略称。

⇒バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラの果実からとる食用の香料。

⇒バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

バニリン【vanillin】

分子式C6H3(OH)(OCH3)(CHO) 無色の結晶。バニラの芳香成分。近年パルプ工業の副産物であるリグニンなどを原料として製する。重要な香料で用途が広い。特に菓子に利用。ワニリン。

はに‐わ【埴輪】

古墳の上や周囲に立てならべた土製品。円筒埴輪と形象けいしょう埴輪とがあり、後者は人物・動物・器財・家屋などをかたどったもの。前者は筒形のもので、弥生土器の祭祀用の壺をのせる器台から発展したとされる。垂仁紀「其の土物はにを始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて是の土物を号なづけて―と謂ふ」

埴輪

はに‐わり【半月】

(「半割」の意)陰部の男性とも女性ともなるもの。また、男女両性の性器をもつもの。ふたなり。半陰陽。〈倭名類聚鈔2〉

はにわり【埴破】

⇒はんなり

は‐にんじん【葉人参】

若葉を食用とする秋季のニンジン。

は・ぬ【跳ぬ】

〔自下二〕

⇒はねる(下一)

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】

〔他下二〕

⇒はねる(下一)

バヌアツ【Vanuatu】

南太平洋のメラネシアに属するニュー‐ヘブリデス諸島から成る共和国。1980年イギリスとフランスの共同統治から独立。住民はメラネシア人。面積1万2000平方キロメートル。人口17万4千(1998)。首都ポートヴィラ。→オセアニア(図)

は‐ぬい【端縫い】‥ヌヒ

布の端のほつれるのを防ぐため、少し折り返して縫うこと。はしぬい。ふちぬい。

は‐ぬけ【歯脱け】

①歯がぬけおちていること。また、その人。浄瑠璃、井筒業平河内通「白髪―のちよぼ口して」

②揃っているはずのものが所々ぬけていて、不揃いなこと。

はぬけ‐どり【羽脱け鳥】

羽毛のぬけかわる頃の鳥。羽毛のぬけた鳥。〈[季]夏〉。新撰六帖6「夏草の野沢がくれの―」

ば‐ぬし【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばしゅ。うまぬし。

ハヌマーン【Hanumān ヒンディー】

ヒンドゥー教の神猿の名。風神ヴァーユと天女アンジャナーの子。叙事詩「ラーマーヤナ」で、猿の軍勢を率い、ラーマを助ける。民衆の守護神ともされる。ハヌマット。→ラングール

はね【刎】

兜かぶとなどを数える語。謡曲、碇潜「鎧二領に兜二―」

はね【跳ね】

①はねること。

②物事の終り。結末。特に、その日の興行の終わること。浄瑠璃、艶容女舞衣「これを―にもう去なうぢやあるまいか」

③衣服などに飛び散った泥。日葡辞書「ハネガアガル」

④当りをとること。もてはやされること。風来六部集「咎しくじりもなく誉はねもなし」

⑤スズキの若魚。

はね【撥ね】

文字を書くのに、筆の先を払い上げるようにする運筆。また、その払い上げた文字の部分。

は‐ね【羽根・羽・翅】

①鳥の羽の根もと。〈倭名類聚鈔18〉

②鳥または昆虫類のつばさ。また、飛行機のつばさにもいう。万葉集10「梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の―白

はに‐わり【半月】

(「半割」の意)陰部の男性とも女性ともなるもの。また、男女両性の性器をもつもの。ふたなり。半陰陽。〈倭名類聚鈔2〉

はにわり【埴破】

⇒はんなり

は‐にんじん【葉人参】

若葉を食用とする秋季のニンジン。

は・ぬ【跳ぬ】

〔自下二〕

⇒はねる(下一)

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】

〔他下二〕

⇒はねる(下一)

バヌアツ【Vanuatu】

南太平洋のメラネシアに属するニュー‐ヘブリデス諸島から成る共和国。1980年イギリスとフランスの共同統治から独立。住民はメラネシア人。面積1万2000平方キロメートル。人口17万4千(1998)。首都ポートヴィラ。→オセアニア(図)

は‐ぬい【端縫い】‥ヌヒ

布の端のほつれるのを防ぐため、少し折り返して縫うこと。はしぬい。ふちぬい。

は‐ぬけ【歯脱け】

①歯がぬけおちていること。また、その人。浄瑠璃、井筒業平河内通「白髪―のちよぼ口して」

②揃っているはずのものが所々ぬけていて、不揃いなこと。

はぬけ‐どり【羽脱け鳥】

羽毛のぬけかわる頃の鳥。羽毛のぬけた鳥。〈[季]夏〉。新撰六帖6「夏草の野沢がくれの―」

ば‐ぬし【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばしゅ。うまぬし。

ハヌマーン【Hanumān ヒンディー】

ヒンドゥー教の神猿の名。風神ヴァーユと天女アンジャナーの子。叙事詩「ラーマーヤナ」で、猿の軍勢を率い、ラーマを助ける。民衆の守護神ともされる。ハヌマット。→ラングール

はね【刎】

兜かぶとなどを数える語。謡曲、碇潜「鎧二領に兜二―」

はね【跳ね】

①はねること。

②物事の終り。結末。特に、その日の興行の終わること。浄瑠璃、艶容女舞衣「これを―にもう去なうぢやあるまいか」

③衣服などに飛び散った泥。日葡辞書「ハネガアガル」

④当りをとること。もてはやされること。風来六部集「咎しくじりもなく誉はねもなし」

⑤スズキの若魚。

はね【撥ね】

文字を書くのに、筆の先を払い上げるようにする運筆。また、その払い上げた文字の部分。

は‐ね【羽根・羽・翅】

①鳥の羽の根もと。〈倭名類聚鈔18〉

②鳥または昆虫類のつばさ。また、飛行機のつばさにもいう。万葉集10「梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の―白 しろたえに沫雪そ降る」。平家物語8「蝶の―をひろげたるやうに左右の袖をひろげて」

③鳥の全身に生えている羽毛。「―布団」

④矢の頭の羽。やばね。

⑤(「羽子」とも書く)(→)羽子はごに同じ。〈[季]新年〉。「―をつく」

⑥蒸気タービン・水車・送風機などで、蒸気や水の衝撃を受けたり、空気に圧力を与えたりする薄い金属片。→羽根車。

⑦紋所の名。はねの形を合わせて描いたもの。

◇「羽根」は、4〜6や、羽を加工した場合(例「赤い羽根」)に多く使う。「翅」は、昆虫の場合に使う。

⇒羽が生えて飛ぶ

⇒羽を交わす

⇒羽を交わせる鳥

⇒羽を垂る

⇒羽を並べる

⇒羽を伸ばす

ばね【発条・撥条】

(ハネ(跳)の転)

①鋼などの弾性を利用して、ひずみエネルギーを蓄え、または衝撃を緩和する作用をするもの。形により板ばね・コイルばね・竹の子ばね・渦巻ばねなどがあり、また、圧縮ばね・伸張ばね・ねじりばねに分ける。スプリング。

発条

しろたえに沫雪そ降る」。平家物語8「蝶の―をひろげたるやうに左右の袖をひろげて」

③鳥の全身に生えている羽毛。「―布団」

④矢の頭の羽。やばね。

⑤(「羽子」とも書く)(→)羽子はごに同じ。〈[季]新年〉。「―をつく」

⑥蒸気タービン・水車・送風機などで、蒸気や水の衝撃を受けたり、空気に圧力を与えたりする薄い金属片。→羽根車。

⑦紋所の名。はねの形を合わせて描いたもの。

◇「羽根」は、4〜6や、羽を加工した場合(例「赤い羽根」)に多く使う。「翅」は、昆虫の場合に使う。

⇒羽が生えて飛ぶ

⇒羽を交わす

⇒羽を交わせる鳥

⇒羽を垂る

⇒羽を並べる

⇒羽を伸ばす

ばね【発条・撥条】

(ハネ(跳)の転)

①鋼などの弾性を利用して、ひずみエネルギーを蓄え、または衝撃を緩和する作用をするもの。形により板ばね・コイルばね・竹の子ばね・渦巻ばねなどがあり、また、圧縮ばね・伸張ばね・ねじりばねに分ける。スプリング。

発条

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

はね‐あがり【跳ね上り】

①とび上がること。

②値段が急に上昇すること。「物価の―」

③状況にかまわず勝手な行動や行き過ぎた行動をすること。また、その人。出しゃばり。「―者」

はね‐あが・る【跳ね上がる】

〔自五〕

①おどり上がる。とび上がる。「泥が―・る」

②値段が急激に上がる。

③状況を顧みず勝手に物事をする。「―・った行動」

はね‐あ・げる【撥ね上げる】

〔他下一〕[文]はねあ・ぐ(下二)

はねて上へあげる。はねてあがらせる。「泥を―・げる」

はね‐あり【羽蟻】

「はあり」のこと。

はね‐うき【羽浮子】

釣糸につける、羽で作ったうき。

はね‐うた【羽子歌】

追羽根おいばねにうたう歌。

はね‐う・つ【羽打つ】

〔自四〕

はばたく。はたたく。

はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はねあがるくせのある馬。あがりうま。

⇒はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】

はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】‥シヤウ‥

馬の跳ねている様子を描いた障子。清涼殿の西の方、渡殿わたどのに立ててあった。→馬形障子

⇒はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はね‐お・きる【跳ね起きる】

〔自上一〕[文]はねお・く(上二)

跳ねるように勢いよく起きる。とびおきる。

はね‐おと【羽音】

鳥や虫の羽の音。はおと。

はね‐おと・す【撥ね落とす】

〔他五〕

はね飛ばして落とす。

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①はねてひっくりかえす。

②当たってきたものを勢いよく返す。

③忠告・要求などを、少しも受けつけない。つっぱねる。「辞職勧告を―・す」

はね‐かえり【跳ね返り】‥カヘリ

①はねかえること。反動。

②かるはずみなこと。「―者もの」

③おきゃんな娘。おてんば。

はね‐かえ・る【跳ね返る】‥カヘル

〔自五〕

①はねてもとへもどる。はずみかえる。

②勢いよくはねる。「泥水が―・る」

③あるものの動きがそのまま他に影響してそれを動かす。「コスト高が値段に―・る」

はね‐がき【羽掻き】

鳥が嘴くちばしでその羽をしごくこと。はがき。古今和歌集恋「暁の鴫しぎの―ももはがき」

はね‐か・く【羽掻く】

〔自四〕

鴫しぎなどがはねがきをする。拾遺和歌集恋「ももはがき―・く鴫もわが如く」

はね‐かくし【羽隠虫・隠翅虫】

コウチュウ目ハネカクシ科の昆虫の総称。種類が多く、世界に約3万種が分布。細長く、体長0.5〜20ミリメートル。後翅は一般に発達し飛翔に適するが、物に止まる時は短い上翅の下にかくす。小昆虫や腐敗物を食う。アリガタハネカクシ類の体液に触れると激しい炎症をおこす。

おおあかばはねかくし

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

はね‐あがり【跳ね上り】

①とび上がること。

②値段が急に上昇すること。「物価の―」

③状況にかまわず勝手な行動や行き過ぎた行動をすること。また、その人。出しゃばり。「―者」

はね‐あが・る【跳ね上がる】

〔自五〕

①おどり上がる。とび上がる。「泥が―・る」

②値段が急激に上がる。

③状況を顧みず勝手に物事をする。「―・った行動」

はね‐あ・げる【撥ね上げる】

〔他下一〕[文]はねあ・ぐ(下二)

はねて上へあげる。はねてあがらせる。「泥を―・げる」

はね‐あり【羽蟻】

「はあり」のこと。

はね‐うき【羽浮子】

釣糸につける、羽で作ったうき。

はね‐うた【羽子歌】

追羽根おいばねにうたう歌。

はね‐う・つ【羽打つ】

〔自四〕

はばたく。はたたく。

はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はねあがるくせのある馬。あがりうま。

⇒はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】

はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】‥シヤウ‥

馬の跳ねている様子を描いた障子。清涼殿の西の方、渡殿わたどのに立ててあった。→馬形障子

⇒はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はね‐お・きる【跳ね起きる】

〔自上一〕[文]はねお・く(上二)

跳ねるように勢いよく起きる。とびおきる。

はね‐おと【羽音】

鳥や虫の羽の音。はおと。

はね‐おと・す【撥ね落とす】

〔他五〕

はね飛ばして落とす。

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①はねてひっくりかえす。

②当たってきたものを勢いよく返す。

③忠告・要求などを、少しも受けつけない。つっぱねる。「辞職勧告を―・す」

はね‐かえり【跳ね返り】‥カヘリ

①はねかえること。反動。

②かるはずみなこと。「―者もの」

③おきゃんな娘。おてんば。

はね‐かえ・る【跳ね返る】‥カヘル

〔自五〕

①はねてもとへもどる。はずみかえる。

②勢いよくはねる。「泥水が―・る」

③あるものの動きがそのまま他に影響してそれを動かす。「コスト高が値段に―・る」

はね‐がき【羽掻き】

鳥が嘴くちばしでその羽をしごくこと。はがき。古今和歌集恋「暁の鴫しぎの―ももはがき」

はね‐か・く【羽掻く】

〔自四〕

鴫しぎなどがはねがきをする。拾遺和歌集恋「ももはがき―・く鴫もわが如く」

はね‐かくし【羽隠虫・隠翅虫】

コウチュウ目ハネカクシ科の昆虫の総称。種類が多く、世界に約3万種が分布。細長く、体長0.5〜20ミリメートル。後翅は一般に発達し飛翔に適するが、物に止まる時は短い上翅の下にかくす。小昆虫や腐敗物を食う。アリガタハネカクシ類の体液に触れると激しい炎症をおこす。

おおあかばはねかくし

ハネカクシ

撮影:海野和男

ハネカクシ

撮影:海野和男

はね‐か・ける【撥ね掛ける】

〔他下一〕[文]はねか・く(下二)

①水または泥などをはねとばしかける。

②罪を他人になすりつける。天草本伊曾保物語「あれこそその熟柿をば食べたれと―・けうずるに」

はね‐か・す【撥ねかす】

〔他五〕

はねかけるようにする。飛ばし散らす。「洋服に泥を―・す」

はね‐かずら【はね鬘・はね蘰】‥カヅラ

ショウブの葉・根などで輪状に作った髪かざり。5月5日の節句につけるもの。また、鳥の羽を髪かざりにしたものともいう。万葉集11「―今する妹がうら若み」

はね‐か・ける【撥ね掛ける】

〔他下一〕[文]はねか・く(下二)

①水または泥などをはねとばしかける。

②罪を他人になすりつける。天草本伊曾保物語「あれこそその熟柿をば食べたれと―・けうずるに」

はね‐か・す【撥ねかす】

〔他五〕

はねかけるようにする。飛ばし散らす。「洋服に泥を―・す」

はね‐かずら【はね鬘・はね蘰】‥カヅラ

ショウブの葉・根などで輪状に作った髪かざり。5月5日の節句につけるもの。また、鳥の羽を髪かざりにしたものともいう。万葉集11「―今する妹がうら若み」

⇒はに【羽仁】

はにし【黄櫨】

ハゼノキの古名。〈倭名類聚鈔14〉

はに‐し【土師】

⇒はじ。

⇒はにし‐べ【土師部】

はにし‐べ【土師部】

⇒はじべ

⇒はに‐し【土師】

バニシング‐クリーム【vanishing cream】

脂肪分の少ない乾性クリーム。皮膚をなめらかにし、化粧下などに使う。

はに‐そう【

⇒はに【羽仁】

はにし【黄櫨】

ハゼノキの古名。〈倭名類聚鈔14〉

はに‐し【土師】

⇒はじ。

⇒はにし‐べ【土師部】

はにし‐べ【土師部】

⇒はじべ

⇒はに‐し【土師】

バニシング‐クリーム【vanishing cream】

脂肪分の少ない乾性クリーム。皮膚をなめらかにし、化粧下などに使う。

はに‐そう【 ・半挿】‥サフ

⇒はんぞう。〈新撰字鏡5〉

パニック【panic】

①恐慌。

②(火事や地震などに遭った時に起こる)群衆の混乱。個人の混乱状態にもいう。「―に陥る」

⇒パニック‐しょうがい【パニック障害】

パニック‐しょうがい【パニック障害】‥シヤウ‥

神経症の症状の一つ。突然理由もなく強い不安に襲われ、動悸・息苦しさ・窒息感・胸痛・めまいなどの発作を繰り返す。発作の再発への予期不安に陥り、生活に支障をきたしやすい。

⇒パニック【panic】

はに‐つち【埴土】

粘土。赤土。神代紀上「―を以て舟を作り」

バニティー【vanity】

虚栄。虚栄心。虚飾。

⇒バニティー‐ケース【vanity case】

バニティー‐ケース【vanity case】

女性用の手さげ化粧道具入れ。

⇒バニティー【vanity】

バニティー‐フェア【Vanity Fair】

「虚栄の市」の原題名。

はに‐ふ【埴生】

⇒はにゅう

はに‐べ【埴瓮・埴瓫】

埴で作った瓶。神武紀「其の置ける―を名づけて厳瓮いつへとす」

はに‐ま【埴馬・土馬】

埴輪の瓦製の馬。雄略紀「其の明旦くるつあしたに赤駿あかうま変りて―に為なれり」

ハニムーン【honeymoon】

⇒ハネムーン

はに‐もとこ【羽仁もと子】

教育家。青森県生れ。日本最初の女性記者として報知新聞に勤務後、夫羽仁吉一と共に「婦人之友」(当初は「家庭之友」)を創刊。1921年(大正10)自由学園を創立、自由・平等・自治の精神を重視し、文部省令によらない女子教育を行う。(1873〜1957)

羽仁もと子

撮影:田村 茂

・半挿】‥サフ

⇒はんぞう。〈新撰字鏡5〉

パニック【panic】

①恐慌。

②(火事や地震などに遭った時に起こる)群衆の混乱。個人の混乱状態にもいう。「―に陥る」

⇒パニック‐しょうがい【パニック障害】

パニック‐しょうがい【パニック障害】‥シヤウ‥

神経症の症状の一つ。突然理由もなく強い不安に襲われ、動悸・息苦しさ・窒息感・胸痛・めまいなどの発作を繰り返す。発作の再発への予期不安に陥り、生活に支障をきたしやすい。

⇒パニック【panic】

はに‐つち【埴土】

粘土。赤土。神代紀上「―を以て舟を作り」

バニティー【vanity】

虚栄。虚栄心。虚飾。

⇒バニティー‐ケース【vanity case】

バニティー‐ケース【vanity case】

女性用の手さげ化粧道具入れ。

⇒バニティー【vanity】

バニティー‐フェア【Vanity Fair】

「虚栄の市」の原題名。

はに‐ふ【埴生】

⇒はにゅう

はに‐べ【埴瓮・埴瓫】

埴で作った瓶。神武紀「其の置ける―を名づけて厳瓮いつへとす」

はに‐ま【埴馬・土馬】

埴輪の瓦製の馬。雄略紀「其の明旦くるつあしたに赤駿あかうま変りて―に為なれり」

ハニムーン【honeymoon】

⇒ハネムーン

はに‐もとこ【羽仁もと子】

教育家。青森県生れ。日本最初の女性記者として報知新聞に勤務後、夫羽仁吉一と共に「婦人之友」(当初は「家庭之友」)を創刊。1921年(大正10)自由学園を創立、自由・平等・自治の精神を重視し、文部省令によらない女子教育を行う。(1873〜1957)

羽仁もと子

撮影:田村 茂

⇒はに【羽仁】

はに‐もの【埴生・土物】

埴で作ったもの。埴輪の類。

はにや【埴谷】

姓氏の一つ。

⇒はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

はにやす‐の‐いけ【埴安池】

奈良盆地南部、香具山の北西麓にあった池。

はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

小説家・評論家。本名、般若はんにゃ豊。台湾生れ。「近代文学」同人。未完の大作「死霊」において人間の本質を問う壮大な思想的実験を行う。小説「闇のなかの黒い馬」、評論「濠渠ほりわりと風車」など。(1909〜1997)

埴谷雄高

撮影:田沼武能

⇒はに【羽仁】

はに‐もの【埴生・土物】

埴で作ったもの。埴輪の類。

はにや【埴谷】

姓氏の一つ。

⇒はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

はにやす‐の‐いけ【埴安池】

奈良盆地南部、香具山の北西麓にあった池。

はにや‐ゆたか【埴谷雄高】

小説家・評論家。本名、般若はんにゃ豊。台湾生れ。「近代文学」同人。未完の大作「死霊」において人間の本質を問う壮大な思想的実験を行う。小説「闇のなかの黒い馬」、評論「濠渠ほりわりと風車」など。(1909〜1997)

埴谷雄高

撮影:田沼武能

⇒はにや【埴谷】

バニヤン【John Bunyan】

イギリス王政復古期の作家。信仰への道を歩む主人公の人生を描く物語「天路歴程」など。バンヤン。(1628〜1688)

はにゅう【羽生】ハニフ

埼玉県北東部の市。室町末期、木戸氏の城下町。江戸時代には町場と称し、特産の木綿青縞あおじまを取引する市場町として発展。衣料品工業が盛ん。人口5万7千。→田舎教師

はにゅう【埴生】ハニフ

①埴はにのある土地。万葉集1「岸の―に匂はさましを」

②「埴生の小屋」の略。

⇒はにゅう‐ずみ【埴生住み】

⇒はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】

⇒はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】

ばにゅう‐がわ【馬入川】‥ニフガハ

神奈川県中部を南流する相模川の下流の称。

ばにゅう‐しゅ【馬乳酒】

(→)クミスに同じ。

はにゅう‐ずみ【埴生住み】ハニフ‥

埴生の小屋にすむこと。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】ハニフ‥ヲヤ

(→)「はにゅうのこや」に同じ。万葉集11「彼おち方の―に小雨ふり」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】ハニフ‥

土間どまにむしろを敷いて寝るような貧しい小屋。しずがや。賤しずが伏屋。中宮亮重家朝臣家歌合「ますらをが―のむね弱み」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】ハニフ‥

土のうえにむしろを敷いてつくった床。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】ハニフ‥

貧しい小さい家。埴生の小屋。(曲名別項)

⇒はにゅう【埴生】

はにゅうのやど【埴生の宿】ハニフ‥

(原題Home, Sweet Home)歌曲の名。イギリスのビショップ(H. R. Bishop1786〜1855)作曲。原詩はアメリカ人ペイン(J. Payne)作。1889年(明治22)刊「中等唱歌集」で紹介(里見義訳詩)。

バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

①ラン科の蔓性多年草。熱帯アメリカ原産。気根で木などに着生。花は黄緑色。果実は円柱形、初めは緑色、のち濃褐色となり、多数の黒色の種子を含む。これを成熟前に発酵させると強烈な芳香を放ち、古くから香料・薬用とする。広義にはラン科バニラ属植物(その学名)。

バニラ

⇒はにや【埴谷】

バニヤン【John Bunyan】

イギリス王政復古期の作家。信仰への道を歩む主人公の人生を描く物語「天路歴程」など。バンヤン。(1628〜1688)

はにゅう【羽生】ハニフ

埼玉県北東部の市。室町末期、木戸氏の城下町。江戸時代には町場と称し、特産の木綿青縞あおじまを取引する市場町として発展。衣料品工業が盛ん。人口5万7千。→田舎教師

はにゅう【埴生】ハニフ

①埴はにのある土地。万葉集1「岸の―に匂はさましを」

②「埴生の小屋」の略。

⇒はにゅう‐ずみ【埴生住み】

⇒はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】

⇒はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】

⇒はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】

ばにゅう‐がわ【馬入川】‥ニフガハ

神奈川県中部を南流する相模川の下流の称。

ばにゅう‐しゅ【馬乳酒】

(→)クミスに同じ。

はにゅう‐ずみ【埴生住み】ハニフ‥

埴生の小屋にすむこと。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐おや【埴生の小屋】ハニフ‥ヲヤ

(→)「はにゅうのこや」に同じ。万葉集11「彼おち方の―に小雨ふり」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐こや【埴生の小屋】ハニフ‥

土間どまにむしろを敷いて寝るような貧しい小屋。しずがや。賤しずが伏屋。中宮亮重家朝臣家歌合「ますらをが―のむね弱み」

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐とこ【埴生の床】ハニフ‥

土のうえにむしろを敷いてつくった床。

⇒はにゅう【埴生】

はにゅう‐の‐やど【埴生の宿】ハニフ‥

貧しい小さい家。埴生の小屋。(曲名別項)

⇒はにゅう【埴生】

はにゅうのやど【埴生の宿】ハニフ‥

(原題Home, Sweet Home)歌曲の名。イギリスのビショップ(H. R. Bishop1786〜1855)作曲。原詩はアメリカ人ペイン(J. Payne)作。1889年(明治22)刊「中等唱歌集」で紹介(里見義訳詩)。

バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

①ラン科の蔓性多年草。熱帯アメリカ原産。気根で木などに着生。花は黄緑色。果実は円柱形、初めは緑色、のち濃褐色となり、多数の黒色の種子を含む。これを成熟前に発酵させると強烈な芳香を放ち、古くから香料・薬用とする。広義にはラン科バニラ属植物(その学名)。

バニラ

②1から採ったバニラ‐エッセンス、またそれで香りをつけたアイス‐クリームの略称。

⇒バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラの果実からとる食用の香料。

⇒バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

バニリン【vanillin】

分子式C6H3(OH)(OCH3)(CHO) 無色の結晶。バニラの芳香成分。近年パルプ工業の副産物であるリグニンなどを原料として製する。重要な香料で用途が広い。特に菓子に利用。ワニリン。

はに‐わ【埴輪】

古墳の上や周囲に立てならべた土製品。円筒埴輪と形象けいしょう埴輪とがあり、後者は人物・動物・器財・家屋などをかたどったもの。前者は筒形のもので、弥生土器の祭祀用の壺をのせる器台から発展したとされる。垂仁紀「其の土物はにを始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて是の土物を号なづけて―と謂ふ」

埴輪

②1から採ったバニラ‐エッセンス、またそれで香りをつけたアイス‐クリームの略称。

⇒バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラ‐エッセンス【vanilla essence】

バニラの果実からとる食用の香料。

⇒バニラ【vainilla スペイン・vanilla イギリス】

バニリン【vanillin】

分子式C6H3(OH)(OCH3)(CHO) 無色の結晶。バニラの芳香成分。近年パルプ工業の副産物であるリグニンなどを原料として製する。重要な香料で用途が広い。特に菓子に利用。ワニリン。

はに‐わ【埴輪】

古墳の上や周囲に立てならべた土製品。円筒埴輪と形象けいしょう埴輪とがあり、後者は人物・動物・器財・家屋などをかたどったもの。前者は筒形のもので、弥生土器の祭祀用の壺をのせる器台から発展したとされる。垂仁紀「其の土物はにを始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて是の土物を号なづけて―と謂ふ」

埴輪

はに‐わり【半月】

(「半割」の意)陰部の男性とも女性ともなるもの。また、男女両性の性器をもつもの。ふたなり。半陰陽。〈倭名類聚鈔2〉

はにわり【埴破】

⇒はんなり

は‐にんじん【葉人参】

若葉を食用とする秋季のニンジン。

は・ぬ【跳ぬ】

〔自下二〕

⇒はねる(下一)

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】

〔他下二〕

⇒はねる(下一)

バヌアツ【Vanuatu】

南太平洋のメラネシアに属するニュー‐ヘブリデス諸島から成る共和国。1980年イギリスとフランスの共同統治から独立。住民はメラネシア人。面積1万2000平方キロメートル。人口17万4千(1998)。首都ポートヴィラ。→オセアニア(図)

は‐ぬい【端縫い】‥ヌヒ

布の端のほつれるのを防ぐため、少し折り返して縫うこと。はしぬい。ふちぬい。

は‐ぬけ【歯脱け】

①歯がぬけおちていること。また、その人。浄瑠璃、井筒業平河内通「白髪―のちよぼ口して」

②揃っているはずのものが所々ぬけていて、不揃いなこと。

はぬけ‐どり【羽脱け鳥】

羽毛のぬけかわる頃の鳥。羽毛のぬけた鳥。〈[季]夏〉。新撰六帖6「夏草の野沢がくれの―」

ば‐ぬし【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばしゅ。うまぬし。

ハヌマーン【Hanumān ヒンディー】

ヒンドゥー教の神猿の名。風神ヴァーユと天女アンジャナーの子。叙事詩「ラーマーヤナ」で、猿の軍勢を率い、ラーマを助ける。民衆の守護神ともされる。ハヌマット。→ラングール

はね【刎】

兜かぶとなどを数える語。謡曲、碇潜「鎧二領に兜二―」

はね【跳ね】

①はねること。

②物事の終り。結末。特に、その日の興行の終わること。浄瑠璃、艶容女舞衣「これを―にもう去なうぢやあるまいか」

③衣服などに飛び散った泥。日葡辞書「ハネガアガル」

④当りをとること。もてはやされること。風来六部集「咎しくじりもなく誉はねもなし」

⑤スズキの若魚。

はね【撥ね】

文字を書くのに、筆の先を払い上げるようにする運筆。また、その払い上げた文字の部分。

は‐ね【羽根・羽・翅】

①鳥の羽の根もと。〈倭名類聚鈔18〉

②鳥または昆虫類のつばさ。また、飛行機のつばさにもいう。万葉集10「梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の―白

はに‐わり【半月】

(「半割」の意)陰部の男性とも女性ともなるもの。また、男女両性の性器をもつもの。ふたなり。半陰陽。〈倭名類聚鈔2〉

はにわり【埴破】

⇒はんなり

は‐にんじん【葉人参】

若葉を食用とする秋季のニンジン。

は・ぬ【跳ぬ】

〔自下二〕

⇒はねる(下一)

は・ぬ【撥ぬ・刎ぬ】

〔他下二〕

⇒はねる(下一)

バヌアツ【Vanuatu】

南太平洋のメラネシアに属するニュー‐ヘブリデス諸島から成る共和国。1980年イギリスとフランスの共同統治から独立。住民はメラネシア人。面積1万2000平方キロメートル。人口17万4千(1998)。首都ポートヴィラ。→オセアニア(図)

は‐ぬい【端縫い】‥ヌヒ

布の端のほつれるのを防ぐため、少し折り返して縫うこと。はしぬい。ふちぬい。

は‐ぬけ【歯脱け】

①歯がぬけおちていること。また、その人。浄瑠璃、井筒業平河内通「白髪―のちよぼ口して」

②揃っているはずのものが所々ぬけていて、不揃いなこと。

はぬけ‐どり【羽脱け鳥】

羽毛のぬけかわる頃の鳥。羽毛のぬけた鳥。〈[季]夏〉。新撰六帖6「夏草の野沢がくれの―」

ば‐ぬし【馬主】

(競馬で)馬の持主。ばしゅ。うまぬし。

ハヌマーン【Hanumān ヒンディー】

ヒンドゥー教の神猿の名。風神ヴァーユと天女アンジャナーの子。叙事詩「ラーマーヤナ」で、猿の軍勢を率い、ラーマを助ける。民衆の守護神ともされる。ハヌマット。→ラングール

はね【刎】

兜かぶとなどを数える語。謡曲、碇潜「鎧二領に兜二―」

はね【跳ね】

①はねること。

②物事の終り。結末。特に、その日の興行の終わること。浄瑠璃、艶容女舞衣「これを―にもう去なうぢやあるまいか」

③衣服などに飛び散った泥。日葡辞書「ハネガアガル」

④当りをとること。もてはやされること。風来六部集「咎しくじりもなく誉はねもなし」

⑤スズキの若魚。

はね【撥ね】

文字を書くのに、筆の先を払い上げるようにする運筆。また、その払い上げた文字の部分。

は‐ね【羽根・羽・翅】

①鳥の羽の根もと。〈倭名類聚鈔18〉

②鳥または昆虫類のつばさ。また、飛行機のつばさにもいう。万葉集10「梅が枝に鳴きて移ろふ鶯の―白 しろたえに沫雪そ降る」。平家物語8「蝶の―をひろげたるやうに左右の袖をひろげて」

③鳥の全身に生えている羽毛。「―布団」

④矢の頭の羽。やばね。

⑤(「羽子」とも書く)(→)羽子はごに同じ。〈[季]新年〉。「―をつく」

⑥蒸気タービン・水車・送風機などで、蒸気や水の衝撃を受けたり、空気に圧力を与えたりする薄い金属片。→羽根車。

⑦紋所の名。はねの形を合わせて描いたもの。

◇「羽根」は、4〜6や、羽を加工した場合(例「赤い羽根」)に多く使う。「翅」は、昆虫の場合に使う。

⇒羽が生えて飛ぶ

⇒羽を交わす

⇒羽を交わせる鳥

⇒羽を垂る

⇒羽を並べる

⇒羽を伸ばす

ばね【発条・撥条】

(ハネ(跳)の転)

①鋼などの弾性を利用して、ひずみエネルギーを蓄え、または衝撃を緩和する作用をするもの。形により板ばね・コイルばね・竹の子ばね・渦巻ばねなどがあり、また、圧縮ばね・伸張ばね・ねじりばねに分ける。スプリング。

発条

しろたえに沫雪そ降る」。平家物語8「蝶の―をひろげたるやうに左右の袖をひろげて」

③鳥の全身に生えている羽毛。「―布団」

④矢の頭の羽。やばね。

⑤(「羽子」とも書く)(→)羽子はごに同じ。〈[季]新年〉。「―をつく」

⑥蒸気タービン・水車・送風機などで、蒸気や水の衝撃を受けたり、空気に圧力を与えたりする薄い金属片。→羽根車。

⑦紋所の名。はねの形を合わせて描いたもの。

◇「羽根」は、4〜6や、羽を加工した場合(例「赤い羽根」)に多く使う。「翅」は、昆虫の場合に使う。

⇒羽が生えて飛ぶ

⇒羽を交わす

⇒羽を交わせる鳥

⇒羽を垂る

⇒羽を並べる

⇒羽を伸ばす

ばね【発条・撥条】

(ハネ(跳)の転)

①鋼などの弾性を利用して、ひずみエネルギーを蓄え、または衝撃を緩和する作用をするもの。形により板ばね・コイルばね・竹の子ばね・渦巻ばねなどがあり、また、圧縮ばね・伸張ばね・ねじりばねに分ける。スプリング。

発条

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

はね‐あがり【跳ね上り】

①とび上がること。

②値段が急に上昇すること。「物価の―」

③状況にかまわず勝手な行動や行き過ぎた行動をすること。また、その人。出しゃばり。「―者」

はね‐あが・る【跳ね上がる】

〔自五〕

①おどり上がる。とび上がる。「泥が―・る」

②値段が急激に上がる。

③状況を顧みず勝手に物事をする。「―・った行動」

はね‐あ・げる【撥ね上げる】

〔他下一〕[文]はねあ・ぐ(下二)

はねて上へあげる。はねてあがらせる。「泥を―・げる」

はね‐あり【羽蟻】

「はあり」のこと。

はね‐うき【羽浮子】

釣糸につける、羽で作ったうき。

はね‐うた【羽子歌】

追羽根おいばねにうたう歌。

はね‐う・つ【羽打つ】

〔自四〕

はばたく。はたたく。

はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はねあがるくせのある馬。あがりうま。

⇒はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】

はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】‥シヤウ‥

馬の跳ねている様子を描いた障子。清涼殿の西の方、渡殿わたどのに立ててあった。→馬形障子

⇒はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はね‐お・きる【跳ね起きる】

〔自上一〕[文]はねお・く(上二)

跳ねるように勢いよく起きる。とびおきる。

はね‐おと【羽音】

鳥や虫の羽の音。はおと。

はね‐おと・す【撥ね落とす】

〔他五〕

はね飛ばして落とす。

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①はねてひっくりかえす。

②当たってきたものを勢いよく返す。

③忠告・要求などを、少しも受けつけない。つっぱねる。「辞職勧告を―・す」

はね‐かえり【跳ね返り】‥カヘリ

①はねかえること。反動。

②かるはずみなこと。「―者もの」

③おきゃんな娘。おてんば。

はね‐かえ・る【跳ね返る】‥カヘル

〔自五〕

①はねてもとへもどる。はずみかえる。

②勢いよくはねる。「泥水が―・る」

③あるものの動きがそのまま他に影響してそれを動かす。「コスト高が値段に―・る」

はね‐がき【羽掻き】

鳥が嘴くちばしでその羽をしごくこと。はがき。古今和歌集恋「暁の鴫しぎの―ももはがき」

はね‐か・く【羽掻く】

〔自四〕

鴫しぎなどがはねがきをする。拾遺和歌集恋「ももはがき―・く鴫もわが如く」

はね‐かくし【羽隠虫・隠翅虫】

コウチュウ目ハネカクシ科の昆虫の総称。種類が多く、世界に約3万種が分布。細長く、体長0.5〜20ミリメートル。後翅は一般に発達し飛翔に適するが、物に止まる時は短い上翅の下にかくす。小昆虫や腐敗物を食う。アリガタハネカクシ類の体液に触れると激しい炎症をおこす。

おおあかばはねかくし

②転じて、はねる力。弾力性。「足腰の―が利かなくなる」

③比喩的に、飛躍・発展などのきっかけ。

はね‐あがり【跳ね上り】

①とび上がること。

②値段が急に上昇すること。「物価の―」

③状況にかまわず勝手な行動や行き過ぎた行動をすること。また、その人。出しゃばり。「―者」

はね‐あが・る【跳ね上がる】

〔自五〕

①おどり上がる。とび上がる。「泥が―・る」

②値段が急激に上がる。

③状況を顧みず勝手に物事をする。「―・った行動」

はね‐あ・げる【撥ね上げる】

〔他下一〕[文]はねあ・ぐ(下二)

はねて上へあげる。はねてあがらせる。「泥を―・げる」

はね‐あり【羽蟻】

「はあり」のこと。

はね‐うき【羽浮子】

釣糸につける、羽で作ったうき。

はね‐うた【羽子歌】

追羽根おいばねにうたう歌。

はね‐う・つ【羽打つ】

〔自四〕

はばたく。はたたく。

はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はねあがるくせのある馬。あがりうま。

⇒はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】

はねうま‐の‐しょうじ【跳馬障子】‥シヤウ‥

馬の跳ねている様子を描いた障子。清涼殿の西の方、渡殿わたどのに立ててあった。→馬形障子

⇒はね‐うま【跳ね馬・駻馬】

はね‐お・きる【跳ね起きる】

〔自上一〕[文]はねお・く(上二)

跳ねるように勢いよく起きる。とびおきる。

はね‐おと【羽音】

鳥や虫の羽の音。はおと。

はね‐おと・す【撥ね落とす】

〔他五〕

はね飛ばして落とす。

はね‐かえ・す【撥ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①はねてひっくりかえす。

②当たってきたものを勢いよく返す。

③忠告・要求などを、少しも受けつけない。つっぱねる。「辞職勧告を―・す」

はね‐かえり【跳ね返り】‥カヘリ

①はねかえること。反動。

②かるはずみなこと。「―者もの」

③おきゃんな娘。おてんば。

はね‐かえ・る【跳ね返る】‥カヘル

〔自五〕

①はねてもとへもどる。はずみかえる。

②勢いよくはねる。「泥水が―・る」

③あるものの動きがそのまま他に影響してそれを動かす。「コスト高が値段に―・る」

はね‐がき【羽掻き】

鳥が嘴くちばしでその羽をしごくこと。はがき。古今和歌集恋「暁の鴫しぎの―ももはがき」

はね‐か・く【羽掻く】

〔自四〕

鴫しぎなどがはねがきをする。拾遺和歌集恋「ももはがき―・く鴫もわが如く」

はね‐かくし【羽隠虫・隠翅虫】

コウチュウ目ハネカクシ科の昆虫の総称。種類が多く、世界に約3万種が分布。細長く、体長0.5〜20ミリメートル。後翅は一般に発達し飛翔に適するが、物に止まる時は短い上翅の下にかくす。小昆虫や腐敗物を食う。アリガタハネカクシ類の体液に触れると激しい炎症をおこす。

おおあかばはねかくし

ハネカクシ

撮影:海野和男

ハネカクシ

撮影:海野和男

はね‐か・ける【撥ね掛ける】

〔他下一〕[文]はねか・く(下二)

①水または泥などをはねとばしかける。

②罪を他人になすりつける。天草本伊曾保物語「あれこそその熟柿をば食べたれと―・けうずるに」

はね‐か・す【撥ねかす】

〔他五〕

はねかけるようにする。飛ばし散らす。「洋服に泥を―・す」

はね‐かずら【はね鬘・はね蘰】‥カヅラ

ショウブの葉・根などで輪状に作った髪かざり。5月5日の節句につけるもの。また、鳥の羽を髪かざりにしたものともいう。万葉集11「―今する妹がうら若み」

はね‐か・ける【撥ね掛ける】

〔他下一〕[文]はねか・く(下二)

①水または泥などをはねとばしかける。

②罪を他人になすりつける。天草本伊曾保物語「あれこそその熟柿をば食べたれと―・けうずるに」

はね‐か・す【撥ねかす】

〔他五〕

はねかけるようにする。飛ばし散らす。「洋服に泥を―・す」

はね‐かずら【はね鬘・はね蘰】‥カヅラ

ショウブの葉・根などで輪状に作った髪かざり。5月5日の節句につけるもの。また、鳥の羽を髪かざりにしたものともいう。万葉集11「―今する妹がうら若み」

○歯の抜けたようはのぬけたよう🔗⭐🔉

○歯の抜けたようはのぬけたよう

まばらで不揃いなさま。あるべきものが欠けてさびしいさま。

⇒は【歯】

○歯の根が合わぬはのねがあわぬ🔗⭐🔉

○歯の根が合わぬはのねがあわぬ

寒さや恐れのために、ふるえおののくさまにいう。

⇒は【歯】

○歯の根も食い合うはのねもくいあう🔗⭐🔉

○歯の根も食い合うはのねもくいあう

非常に親しい間柄である。浄瑠璃、生玉心中「両方心底見届け、―ねんごろ」

⇒は【歯】

○歯の根を鳴らすはのねをならす🔗⭐🔉

○歯の根を鳴らすはのねをならす

歯を食いしばって無念さに耐えている様子。また、怒り狂っている様子。

⇒は【歯】

は‐の‐はやし【羽の林】

⇒はねのはやし

パノフスキー【Erwin Panofsky】

ドイツ生れの美術史家。1934年アメリカに亡命。イコノロジーの方法を確立。著「イコノロジー研究」など。(1892〜1968)

パノプティコン【panopticon】

一望監視施設。ベンサムが18世紀末に構想。大勢の人々を管理する施設で、その原理は刑務所・製造工場などの空間構造に広く適用。

は‐の‐まい【破の舞】‥マヒ

能の舞事まいごとの一つ。序の舞・中の舞の後、謡一段を置き、再び舞う短い舞。

パノラマ【panorama】

①全景。広い眺望。一望の下に収められた景色。「―がひろがる」

②都市や大自然・聖地などの眺望を屋内で見せる絵画的装置。円環状の壁面に緻密で連続した風景を描き、立体模型を配したり照明をあてたりして、中央の観覧者に壮大な実景の中にいるような感覚を与える。1789年イギリスのロバート=バーカー(R. Barker1739〜1806)が制作。日本では1890年(明治23)上野・浅草で公開。映画などの発達により衰退。回転画。島崎藤村、千曲川のスケッチ「―のやうな風光は、斯この大傾斜から擅ほしいままに望むことが出来た」

⇒パノラマ‐しゃしん【パノラマ写真】

⇒パノラマ‐だい【パノラマ台】

パノラマ‐しゃしん【パノラマ写真】

広い視野を撮影した横長の写真。専用カメラを使用するか、普通カメラを水平方向に回転して連続的に数枚の写真を撮って繋ぎ合わせて作る。また、画面の上下を除いた中央部を横長サイズに引き伸ばした写真をもいう。

⇒パノラマ【panorama】

パノラマ‐だい【パノラマ台】

四方の景色を遠くまで望見できるような高い場所。展望台。

⇒パノラマ【panorama】

ば‐の‐りょうしろん【場の量子論】‥リヤウ‥

物理系の構成要素の生成・消滅を量子力学で記述する理論体系。場の量の量子化という手続きから導かれるので、この名がある。→場の理論

ば‐の‐りろん【場の理論】

物理学の研究分野の一つ。空間の各点ごとに与えられた物理量すなわち「場の量」と、場のもとになる物理量との関係、および「場の量」の時間的変化を研究し、自然界を統一的に解釈しようとする。電磁場や重力場を古典物理学の対象として研究することは「場の古典論」という。→場の量子論

はは

大蛇。古語拾遺「古語に、大蛇、これを羽羽ははと謂ふ」

はは【母】

(奈良時代にはファファ、平安時代にはファワと発音されるようになった。院政期の写本である「元永本古今集」には「はわ」と書いた例がある)

①おんなおや。子のある女。母親。また、配偶者の母をもいう。万葉集9「今だにも国にまかりて父―も妻をも見むと」

②物事を生み出すもと。「必要は発明の―」

はは【母】

(Mat' ロシア)ゴーリキーの長編小説。1906〜07年発表。一労働者の母が息子の影響で階級意識に目ざめ、革命運動に加わるまでを描く。プロレタリア文学の古典。

は‐は

〔感〕

①驚いた時に発する語。

②かしこまって応答する時の語。「―、さようでございます」

はば【幅・巾】

①物の横方面の、一端から他の端までの距離。横のひろさ。また、細長く続くものの、両側を直角に切る長さ。〈日葡辞書〉。「川―」

②はぶり。勢力。威勢。好色一代男6「―のなき男」

③ゆとり。余裕。余地。「規則に―をもたせる」

④値段や音声などの、2点の間の差。特に相場で、高値と安値との差。「歩―」「値―」

⇒幅が利く

⇒幅を利かせる

⇒幅をする

⇒幅を取る

は‐ば【端場】

①人形浄瑠璃で、各段の初めの部分。一段の中心となる切場きりばに対し、その発端となる場面。

②歌舞伎で、全狂言中の主要でない場面。

ばば【糞・屎】

(幼児語)大便、またはきたないもの。浮世風呂3「湯の中へ―をたれて」。「ねこ―」

ばば【祖母・婆】

①両親の母親。おおば。祖母そぼ。↔祖父じじ。

②老年の女。おうな。老女。西鶴織留5「七十余りの―、杖にすがり」↔爺じじ。

③うば。乳母。

④トランプのばば抜きゲームで、ジョーカーのこと。転じて、嫌なものや価値のないもの。「―をつかまされる」

ば‐ば【馬場】

乗馬の練習や、競馬をする平地。うまば。平家物語9「さては―ござんなれ。鹿のかよはう所を馬のかよはぬ様やある」

⇒馬場退け

ばば【馬場】

姓氏の一つ。

⇒ばば‐きんらち【馬場金埒】

⇒ばば‐こちょう【馬場孤蝶】

⇒ばば‐さじゅうろう【馬場佐十郎】

⇒ばば‐たつい【馬場辰猪】

⇒ばば‐つねご【馬場恒吾】

⇒ばば‐ぶんこう【馬場文耕】

パパ【papa】

おとうさん。↔ママ

は‐はあ

〔感〕

思い当たった時、または、心に会得した時に発する語。なるほど。「―、あいつのしわざだな」

ばばあ【婆あ】

老女をののしっていう語。

バハーイー【Bahā'ī ペルシア】

バーブ教から転化した宗教。19世紀中葉イランに起こった。指導者バハーウッラー(Bahā'ullāh1817〜1892)の名に由来。すべての宗教真理の統一と世界人類の統合とを強調する。本部はイスラエルのハイファにある。バハイ教。

ば‐はい【馬背】

馬のせ。馬のせなか。

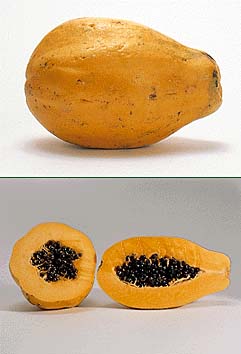

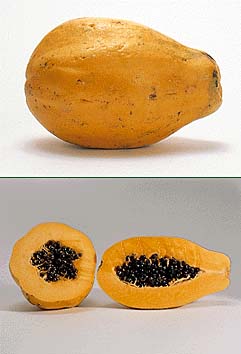

パパイア【papaya・蕃瓜樹】

パパイア科の高木。熱帯アメリカ原産で、熱帯地方で広く栽培される果樹。幹は柔軟で分岐せず、葉は枝先に集る。ヤツデに似るが軟質。雌雄異株。果実は楕円形、長さ約10〜30センチメートル。黄色で芳香があり、内部に大量の種子がある。食用。また、蛋白質分解酵素パパインを含み、食肉を軟らかくし、条虫などの駆除剤、ビール・醤油の清澄剤とする。ちちうりのき。パパヤ。

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

パパイア

撮影:関戸 勇

パパイア

撮影:関戸 勇

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

ばばい・い

〔形〕

まぶしい。(物類称呼)

パパイン【papain】

蛋白質分解酵素の一つ。パパイアの果実に多く含まれる。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

は‐ばえ【葉生え】

葉の生い出ること。また、その葉。浄瑠璃、冥途飛脚「麦の―に風荒れて」

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

ははか【波波迦】

ウワミズザクラの古名。古事記上「天香具山の天の―」

は‐ブラシ【歯刷子】🔗⭐🔉

は‐ブラシ【歯刷子】

歯を磨くのに用いる小さなブラシ。歯磨楊枝。

は‐ぼね【歯骨】🔗⭐🔉

は‐ぼね【歯骨】

歯。日葡辞書「ハボネノツヨイヒト」

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ🔗⭐🔉

は‐むかい【歯向い・刃向い】‥ムカヒ

はむかうこと。敵対。抵抗。

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ🔗⭐🔉

は‐むか・う【歯向かう・刃向かう】‥ムカフ

〔自五〕

①かみつこうとして歯をむき出して向かっていく。また、刀を持って向かっていく。はむく。

②さからう。敵対する。「親に―・う」

は‐む・く【歯向く・刃向く】🔗⭐🔉

は‐む・く【歯向く・刃向く】

〔自四〕

(→)「はむかう」に同じ。浄瑠璃、出世景清「切つてかかればこらへずして―・いたる兵は四方へぱつとぞ逃げたりける」

○歯を食いしばるはをくいしばる🔗⭐🔉

○歯を食いしばるはをくいしばる

無念・憤怒・苦痛・困難などをこらえるさまにいう。

⇒は【歯】

○歯を切すはをせつす🔗⭐🔉

○歯を切すはをせつす

歯を食いしばる。切歯。

⇒は【歯】

よわい【齢・歯】ヨハヒ🔗⭐🔉

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥🔗⭐🔉

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

[漢]歯🔗⭐🔉

歯 字形

筆順

筆順

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

筆順

筆順

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/12画/教育/2785・3B75〕

[齒] 字形

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字

〔歯(齒)部0画/15画/8379・736F〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕は・よわい

[意味]

①は。動物の口中にあり、物をかみくだく用をなす骨質の器官。「歯牙しが・歯根・唇歯・乳歯・義歯」

②①に似た形・はたらきをなすもの。「鋸歯きょし・歯朶しだ」

③年齢。よわい。「歯次・年歯・尚歯しょうし」▶生長するにつれて①が抜け変わるから。

④同列に並ぶ。同類に数えられる。よわいする。「世間に歯するあたわず」

[解字]

解字 形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

形声。口の中に並んだ歯を描いた象形文字に音符「止」を加えたもの。

[下ツキ

齲歯・義歯・臼歯・鋸歯・犬歯・皓歯・尚歯・唇歯輔車・切歯扼腕・知歯・乳歯・年歯・抜歯・門歯

大辞林の検索結果 (98)

あさり【歯振】🔗⭐🔉

あさり [0] 【歯振】

鋸(ノコギリ)の身と切り口との摩擦抵抗を減らすため,鋸の歯を交互に左右に振り分けること。目振り。振歯(フリバ)。「―出し」

し【歯】🔗⭐🔉

し [1] 【歯】

(1)は。

(2)年齢。よわい。

し=を没(ボツ)・す🔗⭐🔉

――を没(ボツ)・す

〔論語(憲問)〕

命が終わる。死ぬ。

し-おん【歯音】🔗⭐🔉

し-おん [1][0] 【歯音】

(1)上の前歯と舌先の接触または接近によって発音される子音。[t][d][n][ ][

][ ][s][z]など。前歯(マエバ)音。

(2)中国古代の音韻学で,子音を五種に分類したものの一。上の前歯と舌で調音される音。「心」「邪」「審」「禅」などの子音をさす。

][s][z]など。前歯(マエバ)音。

(2)中国古代の音韻学で,子音を五種に分類したものの一。上の前歯と舌で調音される音。「心」「邪」「審」「禅」などの子音をさす。

][

][ ][s][z]など。前歯(マエバ)音。

(2)中国古代の音韻学で,子音を五種に分類したものの一。上の前歯と舌で調音される音。「心」「邪」「審」「禅」などの子音をさす。

][s][z]など。前歯(マエバ)音。

(2)中国古代の音韻学で,子音を五種に分類したものの一。上の前歯と舌で調音される音。「心」「邪」「審」「禅」などの子音をさす。

し-か【歯科】🔗⭐🔉

し-か ―クワ [1][2] 【歯科】

歯の治療や矯正などを行う医学の一分科。「―医師」

し-が【歯牙】🔗⭐🔉

し-が [1] 【歯牙】

(1)歯と牙(キバ)。歯。

(2)ことば。口の端(ハ)。

しが=にも掛け ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――にも掛け ない

まったく問題にしない。無視する。

ない

まったく問題にしない。無視する。

ない

まったく問題にしない。無視する。

ない

まったく問題にしない。無視する。

しか-い【歯科医】🔗⭐🔉

しか-い シクワ― [2] 【歯科医】

歯科医師のこと。

しか-いし【歯科医師】🔗⭐🔉

しか-いし シクワ― [3] 【歯科医師】

歯科医師法に基づき,歯の病気の予防・治療をする者。歯科医。歯医者。

しか-えいせいし【歯科衛生士】🔗⭐🔉

しか-えいせいし シクワ イセイシ [5] 【歯科衛生士】

歯科衛生士法に基づき,歯科疾患の予防・衛生指導などを行なって歯科医師を補助する者。

イセイシ [5] 【歯科衛生士】

歯科衛生士法に基づき,歯科疾患の予防・衛生指導などを行なって歯科医師を補助する者。

イセイシ [5] 【歯科衛生士】

歯科衛生士法に基づき,歯科疾患の予防・衛生指導などを行なって歯科医師を補助する者。

イセイシ [5] 【歯科衛生士】

歯科衛生士法に基づき,歯科疾患の予防・衛生指導などを行なって歯科医師を補助する者。

しか-ぎこうし【歯科技工士】🔗⭐🔉

しか-ぎこうし シクワ― [4] 【歯科技工士】

歯科技工士法に基づき,義歯・歯冠・充填(ジユウテン)物などを作製・加工して歯科医師を補助する者。

し-かん【歯冠】🔗⭐🔉

し-かん ―クワン [0] 【歯冠】

歯の歯肉より露出している部分。エナメル質でおおわれている。

しかん-おん【歯間音】🔗⭐🔉

しかん-おん [2] 【歯間音】

〔interdental〕

舌尖(ゼツセン)が上下門歯の間に軽く触れるような形で狭(セバ)めを形成してつくられる言語音。

しけい-おん【歯茎音】🔗⭐🔉

しけい-おん [2] 【歯茎音】

⇒はぐきおん(歯茎音)

し-こう【歯垢】🔗⭐🔉

し-こう [0] 【歯垢】

歯の表面に付着する柔らかい堆積物。食べ物の残りかすを栄養とする微生物とその代謝産物から成り,長期間たつと歯石となる。はくそ。

し-こう【歯腔】🔗⭐🔉

し-こう ―カウ [0] 【歯腔】

⇒歯髄腔(シズイコウ)

し-こつ【歯骨】🔗⭐🔉

し-こつ [0] 【歯骨】

脊椎動物の下顎(カガク)の歯を支える骨。哺乳類では強大となって下顎骨とよばれる。

し-こん【歯根】🔗⭐🔉

し-こん [0] 【歯根】

歯ぐきの中に埋まり,歯槽(シソウ)に納まっている歯の部分。セメント質でおおわれ,形は円錐形。

し-しき【歯式】🔗⭐🔉

し-しき [0] 【歯式】

動物の歯の種類と数とを表す式。上下顎の片側の門歯・犬歯・前臼歯・後臼歯の数を左から右へ分数式で示す。哺乳類では分類の重要な基準になる。

し-しつ【歯質】🔗⭐🔉

し-しつ [0] 【歯質】

⇒象牙質(ゾウゲシツ)

ししゅう-えん【歯周炎】🔗⭐🔉

ししゅう-えん シシウ― [2] 【歯周炎】

歯肉・歯根膜・セメント質・歯槽骨から成る歯周組織に起きる炎症。

し-じょ【歯序】🔗⭐🔉

し-じょ [1] 【歯序】

年齢に基づいた順序。としの順。

ししん-おん【歯唇音】🔗⭐🔉

ししん-おん [2] 【歯唇音】

⇒唇歯音(シンシオン)

し-ずい【歯髄】🔗⭐🔉

し-ずい [1] 【歯髄】

歯髄腔を満たす,血管・神経に富んだ結合組織。象牙(ゾウゲ)質の栄養をつかさどる。

しずい-えん【歯髄炎】🔗⭐🔉

しずい-えん [2] 【歯髄炎】

歯髄に起こる炎症。疼痛(トウツウ)を伴う。多くは虫歯の細菌感染が原因。

しずい-こう【歯髄腔】🔗⭐🔉

しずい-こう ―カウ [2][0] 【歯髄腔】

歯の中心部にある象牙質内の腔所。内部を歯髄が満たす。歯腔。

し・する【歯する】🔗⭐🔉

し・する [2] 【歯する】 (動サ変)[文]サ変 し・す

仲間に加わる。同列に並ぶ。よわいする。「共に―・すべき徒(ヤカラ)にあらず/慨世士伝(逍遥)」

し-ぜつ【歯舌】🔗⭐🔉

し-ぜつ [0] 【歯舌】

斧足(オノアシ)類を除く軟体動物の口腔内にあるやすり状の舌。食物をかきとる働きをする。舌紐(ゼツチユウ)。

し-そう【歯槽】🔗⭐🔉

し-そう ―サウ [0] 【歯槽】

歯根を入れている上下の顎骨(ガツコツ)の穴。

しそう-のうよう【歯槽膿瘍】🔗⭐🔉

しそう-のうよう ―サウ―ヤウ [4] 【歯槽膿瘍】

歯肉内に膿汁による腫瘤を生ずること。虫歯による歯髄炎のほか,抜歯後の細菌感染などが原因。

しそう-のうろう【歯槽膿漏】🔗⭐🔉

しそう-のうろう ―サウ― [4] 【歯槽膿漏】

炎症などによって歯の周囲の組織が破壊され,歯茎から膿や血が出たり,歯がぐらついたりする疾患の総称。口臭や歯の脱落を伴い,咀嚼(ソシヤク)機能が著しく低下する。

し-だい【歯大】🔗⭐🔉

し-だい [0] 【歯大】

「歯科大学」の略。

し-つう【歯痛】🔗⭐🔉

し-つう [0] 【歯痛】

歯の痛み。はいた。

は【歯】🔗⭐🔉

は [1] 【歯】

(1)鳥類を除く脊椎動物の口の中に上下二列に並んで生えている,骨のように堅く,白い突起物。食物をかみつぶしたり,敵を攻撃したりするのに用いる。人間では発音に重要な役割を果たす。歯茎を境に歯冠と歯根に分かれ,その構成主体である象牙質を歯冠部ではエナメル質が,歯根部ではセメント質がおおっている。象牙質に囲まれた内部の空洞は歯髄が満たし,いわゆる歯の神経といわれる。人間の場合,初め上下各一〇本の乳歯が生え,のち永久歯に変わる。永久歯は普通,上下各一六本。「―が生えかわる」「―をみがく」

(2)物の縁などに,{(1)}のようについているきざみ。「櫛(クシ)の―」「―車」

(3)下駄(ゲタ)の裏に付いている板。「下駄の―」

(4)鋸(ノコギリ)の,工作物を切る部分。

(5)歯車の,かみ合うぎざぎざの部分。

(6)写真植字で,文字や行の送りの単位。一歯は一級と等しく,0.25ミリメートル。歯数。

→級

歯(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

は=が浮・く🔗⭐🔉

――が浮・く

(1)不快な音を聞いたり,酸っぱい物を食べたりして,歯の根がゆるんで浮くように感ずる。「―・くようなきしむ音」

(2)そらぞらしく,きざな言動に対して,気持ち悪く感ずる。「―・くようなお世辞を言う」

は=が立た ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――が立た ない

(1)硬くてかむことができない。

(2)自分の力が弱くて,対抗することや理解することができない。「難しい問題で―

ない

(1)硬くてかむことができない。

(2)自分の力が弱くて,対抗することや理解することができない。「難しい問題で― ない」

ない」

ない

(1)硬くてかむことができない。

(2)自分の力が弱くて,対抗することや理解することができない。「難しい問題で―

ない

(1)硬くてかむことができない。

(2)自分の力が弱くて,対抗することや理解することができない。「難しい問題で― ない」

ない」

は=に合・う🔗⭐🔉

――に合・う

かむことができる。口に合う。また,ちょうどよい相手になる。「老のみとなるこの瓜の今は早婆でなければ―・はぬなり/徳和歌後万載集」

は=に衣(キヌ)着せ ぬ🔗⭐🔉

ぬ🔗⭐🔉

――に衣(キヌ)着せ ぬ

相手の感情や思惑を気にせず思ったまま言う。「―

ぬ

相手の感情や思惑を気にせず思ったまま言う。「― ぬ物言い」

ぬ物言い」

ぬ

相手の感情や思惑を気にせず思ったまま言う。「―

ぬ

相手の感情や思惑を気にせず思ったまま言う。「― ぬ物言い」

ぬ物言い」

は=の抜けたよう🔗⭐🔉

――の抜けたよう

ところどころぬけ落ちて不ぞろいなさま。また,あるべきものが欠けて,さびしいさま。

は=の根が合わ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――の根が合わ ない

寒さや恐怖のために,ふるえおののくさまにいう。

ない

寒さや恐怖のために,ふるえおののくさまにいう。

ない

寒さや恐怖のために,ふるえおののくさまにいう。

ない

寒さや恐怖のために,ふるえおののくさまにいう。

は=を噛(カ)・む🔗⭐🔉

――を噛(カ)・む

はぎしりをする。残念がる。悔しがる。

は=を食いしば・る🔗⭐🔉

――を食いしば・る

苦痛や無念さなどを懸命にこらえる。「―・って我慢する」

は-あたり【歯当(た)り】🔗⭐🔉

は-あたり [2] 【歯当(た)り】

食物を歯でかんだときの感じ。

は-いしゃ【歯医者】🔗⭐🔉

は-いしゃ [1] 【歯医者】

歯の病気を治療する医者。また,その医院。

→歯科医師

は-いた【歯痛】🔗⭐🔉

は-いた [0] 【歯痛】

歯が痛むこと。歯のいたみ。しつう。

は-かけ【歯欠け】🔗⭐🔉

は-かけ [0][3] 【歯欠け】

歯が欠けたり抜けたりしていること。また,その人。はっかけ。

は-がた【歯形・歯型】🔗⭐🔉

は-がた [0] 【歯形・歯型】

(1)歯でかんだあと。「かまれたところに―がつく」

(2)歯の型。歯の並び方をうつしとったもの。《歯型》「―をとる」

は-がため【歯固め】🔗⭐🔉

は-がため [2] 【歯固め】

〔「歯」は齢(ヨワイ)の意〕

(1)昔,長寿を願って,正月三が日に餅鏡(モチイカガミ)・大根・瓜・押し鮎・猪肉などを食べた行事。[季]新年。《―やいで海のもの山のもの/正岡子規》

(2)まだ歯の生えない乳児にしゃぶらせて,歯茎を固める玩具。おしゃぶり。

は-がつお【歯鰹】🔗⭐🔉

は-がつお ―ガツヲ [2] 【歯鰹】

スズキ目の海魚。全長約70センチメートル。体形はカツオに似るが側扁する。背面に藍青色の六〜七本の縦走帯があり,腹面は銀白色。食用。本州中部以南の暖海沿岸に分布。キツネガツオ。

は-がま【羽釜・歯釜】🔗⭐🔉

は-がま 【羽釜・歯釜】

かまどにかけるのに適するように,胴の周りにつばをつけた,炊飯用の釜。

は-がみ【歯噛み】🔗⭐🔉

は-がみ [0][3] 【歯噛み】 (名)スル

歯を食いしばること。また,歯ぎしり。切歯。「―して悔しがる」

は-ぎり【歯切り】🔗⭐🔉

は-ぎり [3] 【歯切り】 (名)スル

〔「はきり」とも〕

(1)「歯切り盤」の略。

(2)歯ぎしり。歯がみ。「そんな事は三年前よりよく覚えし物をと―をしてこらへける/浮世草子・一代女 1」

はぎり-ばん【歯切(り)盤】🔗⭐🔉

はぎり-ばん [0] 【歯切(り)盤】

歯車の歯を切る工作機械。ホブ盤・フェロース盤などがある。

は-ぎれ【歯切れ】🔗⭐🔉

は-ぎれ [0][3] 【歯切れ】

(1)歯で物をかみ切るときの感じ。「このたくあんは―がよい」

(2)物の言い方が明瞭であること。「―の悪い返事」

は-ぐき【歯茎】🔗⭐🔉

は-ぐき [1] 【歯茎】

(1)歯の根をおおっている歯肉や上皮。歯齦(シギン)。しけい。

(2)歯。「四十の―は冬の雪/梁塵秘抄」

はぐき-おん【歯茎音】🔗⭐🔉

はぐき-おん [3] 【歯茎音】

〔alveolar〕

上の前歯の歯茎と舌尖または舌端との間で調音される音。[t] [s] [n] の類。

は-くじら【歯鯨】🔗⭐🔉

は-くじら ―クヂラ [2] 【歯鯨】

鯨目歯クジラ亜目に属する哺乳類の総称。歯があり,鯨ひげがないクジラまたはイルカ。マッコウクジラ・イッカク・マイルカなど約九〇種。

は-ぐるま【歯車】🔗⭐🔉

は-ぐるま [2] 【歯車】

(1)円筒体・円錐台などの周囲に歯を設けたもの。歯をかみ合わせて確実な動力の伝達ができる。平歯車・斜歯(ハスバ)歯車・螺子(ネジ)歯車・傘歯車などがある。

(2)(比喩的に)全体を構成している一つ一つの要素。「会社機構の中の一つの―にすぎない」

歯車(1)=1

[図]

歯車(1)=2

[図]

歯車(1)=2

[図]

歯車(1)=3

[図]

歯車(1)=3

[図]

歯車(1)=4

[図]

歯車(1)=4

[図]

歯車(1)=5

[図]

歯車(1)=5

[図]

[図]

[図]

歯車(1)=2

[図]

歯車(1)=2

[図]

歯車(1)=3

[図]

歯車(1)=3

[図]

歯車(1)=4

[図]

歯車(1)=4

[図]

歯車(1)=5

[図]

歯車(1)=5

[図]

[図]

はぐるま=が噛(カ)み合わ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――が噛(カ)み合わ ない

組織などで一つのことを進めようとするときに,それぞれの部分がうまく連動して活動しない。ぎくしゃくする。

ない

組織などで一つのことを進めようとするときに,それぞれの部分がうまく連動して活動しない。ぎくしゃくする。

ない

組織などで一つのことを進めようとするときに,それぞれの部分がうまく連動して活動しない。ぎくしゃくする。

ない

組織などで一つのことを進めようとするときに,それぞれの部分がうまく連動して活動しない。ぎくしゃくする。

はぐるま=が狂・う🔗⭐🔉

――が狂・う

順調に進んでいたことがうまくいかなくなる。

はぐるま-げんそくそうち【歯車減速装置】🔗⭐🔉

はぐるま-げんそくそうち ―サウチ [9] 【歯車減速装置】

歯車を用いて,回転数を落とす装置。小歯車を原動機に,大歯車を駆動軸に設けて行う。

はぐるま【歯車】🔗⭐🔉

はぐるま 【歯車】

小説。芥川竜之介作。1927年(昭和2)「文芸春秋」に発表。半透明の歯車を幻視する主人公の,狂気が死に至る孤独な心象を描く。

は-ぐろ【歯黒】🔗⭐🔉

は-ぐろ 【歯黒】

おはぐろ。はぐろめ。「侍たる人は,老若共に―をし給ひぬ/北条五代記」

は-ぐろめ【歯黒め】🔗⭐🔉

は-ぐろめ 【歯黒め】

「おはぐろ」に同じ。「―さらに,うるさし,きたなし,とてつけ給はず/堤中納言(虫めづる)」

は-ごたえ【歯応え】🔗⭐🔉

は-ごたえ ―ゴタヘ [2] 【歯応え】

(1)物をかんだ時に歯に感ずる抵抗感。「こりこりとした―」「―のない食べ物」

(2)(働きかけに対する)手ごたえ。反応。「―のある相手」

は-ざお【歯竿】🔗⭐🔉

は-ざお ―ザヲ [0] 【歯竿】

⇒ラック(rack)(2)

は-ざわり【歯触り】🔗⭐🔉

は-ざわり ―ザハリ [2] 【歯触り】

歯でかんだときの感触。

は-だい【歯代】🔗⭐🔉

は-だい [0] 【歯代】

〔「歯」は車輪のふちの意〕

車代。人力車などの借り賃。「―の安さ顕はれて/別れ霜(一葉)」

はっ-かけ【歯っ欠け】🔗⭐🔉

はっ-かけ [4][0] 【歯っ欠け】

〔「はかけ」の転〕

歯が欠けて,無いこと。また,その人。

は-どめ【歯止め】🔗⭐🔉

は-どめ [0][3] 【歯止め】 (名)スル

(1)車や歯車が回転しないようにすること。また,そのもの。車輪につけたり,車輪と車輪接地面の間に噛(カ)ませる。

(2)事態の進展・進行をとめる手段や方法。「物価の上昇に―をかける」

はどめ-こうか【歯止め効果】🔗⭐🔉

はどめ-こうか ―カウクワ [4] 【歯止め効果】

景気後退時にも,消費者には歯止めがかかって過去の最高所得時の消費水準をなかなか切り下げられないこと。景気を下支えする役割を果たす。ラチェット効果。

は-ぬけ【歯抜け・歯脱け】🔗⭐🔉

は-ぬけ [3] 【歯抜け・歯脱け】

歯が抜けていること。また,その人。

は-ぶし【歯節】🔗⭐🔉

は-ぶし 【歯節】

歯ぐき。また,歯。「―にまかせて噛(カジ)りをるじや/歌舞伎・お染久松色読販」

はぶし=へ出・す🔗⭐🔉

――へ出・す

口に出して言う。「友達の義理を思ひ―・さなんだ/浄瑠璃・夏祭」

は-ブラシ【歯―】🔗⭐🔉

は-ブラシ [2] 【歯―】

歯を磨くのに用いる小形のブラシ。

は-むか・う【歯向かう・刃向かう】🔗⭐🔉

は-むか・う ―ムカフ [3] 【歯向かう・刃向かう】 (動ワ五[ハ四])

〔刃物を持ったり,歯をむき出したりして,向かってゆく意から〕

強いもの,力のあるものに反抗して向かってゆく。逆らう。てむかう。「権力に―・う」

[可能] はむかえる

は-む・く【歯向く・刃向く】🔗⭐🔉

は-む・く 【歯向く・刃向く】 (動カ四)

はむかう。敵対する。「―・いたる兵は四方へばつとぞ逃げにける/謡曲・景清」

は-もと【歯元】🔗⭐🔉

は-もと [0] 【歯元】

(1)歯の根もと。

(2)歯車の歯のピッチ円より内側の部分。

よわい・する【歯する】🔗⭐🔉

よわい・する ヨハヒ― [2] 【歯する】 (動サ変)[文]サ変 よはひ・す

〔「歯(シ)する」の訓読み〕

仲間に加わる。同じ程度にならぶ。「あえて―・せず」「家中一同は彼等を…卑怯者として共に―・せぬであらう/阿部一族(鴎外)」

しおん【歯音】(和英)🔗⭐🔉

しおん【歯音】

《音声》a dental (sound).→英和

しか【歯科】(和英)🔗⭐🔉

しか【歯科】

dental surgery;dentistry.→英和

‖歯科医 a dentist.歯科医院 a dentist's office.歯科大学 a dental college[university].

しが【歯牙にもかけない】(和英)🔗⭐🔉

しが【歯牙にもかけない】

take no notice;make light.

しこう【歯垢】(和英)🔗⭐🔉

しこう【歯垢】

dental plaque.

しこん【歯根】(和英)🔗⭐🔉

しこん【歯根】

the root of a tooth.→英和

しずい【歯髄】(和英)🔗⭐🔉

しずい【歯髄】

《歯》the dental pulp.

しせき【歯石】(和英)🔗⭐🔉

しせき【歯石】

《歯》tartar.→英和

しそう【歯槽】(和英)🔗⭐🔉

しつう【歯痛】(和英)🔗⭐🔉

しつう【歯痛】

a toothache.→英和

は【歯】(和英)🔗⭐🔉

は【歯】

(1)[動物・くしなどの]a tooth.→英和

(2)[歯車の]a cog.→英和

〜が生える[人が主語]cut one's teeth.〜が痛む have a toothache.→英和

〜が立たない be too hard[much]for a person;→英和

be beyond a person's power.〜が抜ける lose a tooth.〜に衣(きぬ)着せずに言う do not mince matters[one's words].〜を食いしばる clench one's teeth.〜をみがく clean one's teeth.〜を抜く have a tooth pulled out (抜いてもらう).

はいしゃ【歯医者】(和英)🔗⭐🔉

はいしゃ【歯医者】

a dentist.→英和

はぐき【歯茎】(和英)🔗⭐🔉

はぐき【歯茎】

gums.

はぐるま【歯車】(和英)🔗⭐🔉

はごたえ【歯応えがある】(和英)🔗⭐🔉

はごたえ【歯応えがある】

be tough[hard].〜がない be too soft.

はどめ【歯止め】(和英)🔗⭐🔉

はどめ【歯止め】

a drag (車輪の).→英和

⇒ブレーキ.

はブラシ【歯ブラシ】(和英)🔗⭐🔉

はブラシ【歯ブラシ】

a toothbrush.→英和

広辞苑+大辞林に「歯」で始まるの検索結果。もっと読み込む