複数辞典一括検索+![]()

![]()

かじ【梶・楫・舵】カヂ(道具)🔗⭐🔉

かじ【梶・楫・舵】カヂ

①水をかいて船を進めるのに用いる道具。櫓ろ・櫂かいなどの類。万葉集20「堀江漕ぐいづての船の―つくめ」

②船尾などにつけて船の針路を定める板状の船具。

③車の梶棒。

④紋所の名。舟の舵の形を描いたもの。

⇒舵を取る

かじ【梶・構・楮・穀】カヂ🔗⭐🔉

かじ【梶・構・楮・穀】カヂ

①カジノキのこと。〈類聚名義抄〉

②襲かさねの色目。表裏とも萌葱もえぎ。(桃華蘂葉)

③紋所の名。梶の木の葉を表したもの。

かじ【梶】カヂ(姓氏)🔗⭐🔉

かじ【梶】カヂ

姓氏の一つ。

⇒かじ‐つねきち【梶常吉】

かじ【鍛冶】カヂ🔗⭐🔉

かじ【鍛冶】カヂ

(カヌチ(金打)の約転。「鍛冶」は当て字)金属を打ちきたえて種々の器物を作ること。また、それを業とする人。「刀―」

か‐じ【火事】クワ‥🔗⭐🔉

か‐じ【火事】クワ‥

建物・船・山林などの焼けること。ひごと。火災。〈[季]冬〉

⇒火事と喧嘩は江戸の華

か‐じ【加持】‥ヂ🔗⭐🔉

か‐じ【加持】‥ヂ

〔仏〕(梵語adhiṣṭhāna)

①仏が不可思議な力で衆生しゅじょうを加護すること。

②真言密教で、仏と行者の行為が一体となること。災いを除き願いをかなえるため、仏の加護を祈ること。印を結び真言を唱える。源氏物語若紫「わらはやみにわづらひ給ひて、よろづに、まじなひ・―などまゐらせ給へど」

③供物・香水・念珠などを清めはらう作法。

か‐じ【花時】クワ‥🔗⭐🔉

か‐じ【花時】クワ‥

花の咲く時。はなどき。

か‐じ【夏時】🔗⭐🔉

か‐じ【夏時】

夏の時季。夏季。夏。

か‐じ【家事】🔗⭐🔉

か‐じ【家事】

①家庭内のいろいろな事柄。「―の都合により」

②家庭生活を営むための大小いろいろの用事。掃除・洗濯・炊事など。「―を手伝う」「―労働」

か‐じ【家慈】🔗⭐🔉

か‐じ【家慈】

自分の母の称。↔家厳

か‐じ【華字・花字】クワ‥🔗⭐🔉

か‐じ【華字・花字】クワ‥

①書判かきはん。花押かおう。

②中国の文字。また、華字紙の略。

か‐じ【遐邇】🔗⭐🔉

か‐じ【遐邇】

遠い所と近い所。遠近。

か‐じ【嘉事】🔗⭐🔉

か‐じ【嘉事】

めでたい事柄。慶事。

かじい【梶井】カヂヰ(地名)🔗⭐🔉

かじい【梶井】カヂヰ

京都市上京区の地名。もと三千院(梶井門跡)があった。

かじい【梶井】カヂヰ(姓氏)🔗⭐🔉

かじい【梶井】カヂヰ

姓氏の一つ。

⇒かじい‐もとじろう【梶井基次郎】

かじ‐いちご【梶苺】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐いちご【梶苺】カヂ‥

バラ科の落葉小低木。高さ1〜2メートルで、根もとから分枝。葉は大形掌状で長柄がある。初夏に5弁の白花を付ける。海岸付近の陽地に群生。淡黄色の木苺状の果実は甘酸味があり食用として栽植。トウイチゴ。オオモミジバイチゴ。

カジイチゴ

提供:OPO

かじい‐もとじろう【梶井基次郎】カヂヰ‥ラウ🔗⭐🔉

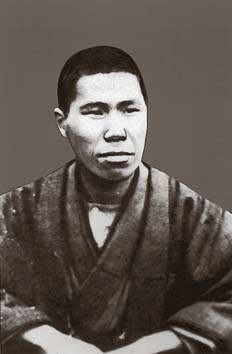

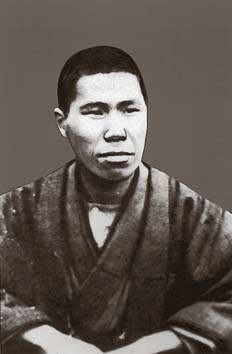

かじい‐もとじろう【梶井基次郎】カヂヰ‥ラウ

小説家。大阪市生れ。東大英文科中退。志賀直哉の影響を受け、簡潔な描写で詩情豊かな小品をのこす。作「檸檬レモン」「城のある町にて」など。(1901〜1932)

梶井基次郎

提供:毎日新聞社

⇒かじい【梶井】

⇒かじい【梶井】

⇒かじい【梶井】

⇒かじい【梶井】

かじ‐お【楫緒】カヂヲ🔗⭐🔉

かじ‐お【楫緒】カヂヲ

楫を船にとりつける縄。新古今和歌集恋「ゆらのとを渡るふな人―絶えゆくへも知らぬ恋の道かも」

かじ‐おと【楫音】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐おと【楫音】カヂ‥

船を漕ぐ楫の音。

かじか【鰍・杜父魚】🔗⭐🔉

かじか【鰍・杜父魚】

カジカ科の淡水産の硬骨魚。全長約15センチメートル。体は一見ハゼ型で細長い。暗灰色で、背部に雲形斑紋がある。河川の清冽な水を好む。美味。川鰍かわかじか。マゴリ。チチンコ。〈[季]秋〉

カジカ

提供:東京動物園協会

か‐じか【河鹿】🔗⭐🔉

か‐じか【河鹿】

(→)カジカガエルに同じ。〈[季]夏〉

⇒かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】

かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル🔗⭐🔉

かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル

カエルの一種。谷川の岩間にすむ。体色は暗褐色で四肢の各指端に吸盤がある。雄は美声を発するので飼養される。カジカ。〈[季]夏〉

かじかがえる

カジカガエル

提供:東京動物園協会

カジカガエル

提供:東京動物園協会

⇒か‐じか【河鹿】

⇒か‐じか【河鹿】

カジカガエル

提供:東京動物園協会

カジカガエル

提供:東京動物園協会

⇒か‐じか【河鹿】

⇒か‐じか【河鹿】

かじかざわ【鰍沢】‥ザハ🔗⭐🔉

かじかざわ【鰍沢】‥ザハ

①山梨県の西部、南巨摩こま郡にある町。富士川水運の河港・宿場町として発達。

②落語。三遊亭円朝作。身延山参りの男が雪道に迷い、宿を求めた家で所持金と命をねらわれるが、鰍沢へ飛び込んで助かる。

かじ‐かぶり【鍛冶被り】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐かぶり【鍛冶被り】カヂ‥

鍛冶工の手拭のかぶりかた。作業中四つに折って頭の上に載せておくもの。

かじか・む【悴む】🔗⭐🔉

かじか・む【悴む】

〔自五〕

(古くは清音)

①疲れ痩やせる。〈享和本新撰字鏡〉

②手足がこごえて思うように動かなくなる。かじける。〈[季]冬〉。樋口一葉、にごりえ「寒さの身にしみて手も足も亀かじかみたれば」

かじ‐から【梶柄】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐から【梶柄】カヂ‥

(一説に、カヂツカと読む)梶1の柄え。万葉集8「君がみ船の―にもが」

かじかわ‐まきえ【梶川蒔絵】カヂカハ‥ヱ🔗⭐🔉

かじかわ‐まきえ【梶川蒔絵】カヂカハ‥ヱ

江戸時代、徳川家御用の蒔絵師、梶川家代々の作品。印籠蒔絵に優れる。

か‐じき【加敷】🔗⭐🔉

か‐じき【加敷】

和船で、船体の最下部にある棚板。敷しき2( かわら)の両側に取り付け、

かわら)の両側に取り付け、 とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。

とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。

かわら)の両側に取り付け、

かわら)の両側に取り付け、 とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。

とともに箱型の強い構造物をなす。ねだな。そばがわら。梶木。

かじ‐き【梶木・旗魚】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐き【梶木・旗魚】カヂ‥

マカジキ科とメカジキ科の硬骨魚の総称。体はマグロに似るが、上顎は剣状に延びている。背部は青黒く、腹部は淡色。熱帯・温帯の外洋に分布。美味。かじきまぐろ。

⇒かじき‐ざ【旗魚座】

⇒かじき‐とおし【梶木通し】

⇒かじき‐まぐろ【梶木鮪】

かじき‐ざ【旗魚座】カヂ‥🔗⭐🔉

かじき‐ざ【旗魚座】カヂ‥

南天の星座。日本からは見えない。この星座の南部に、テーブル山座にまたがって大マゼラン雲がある。

⇒かじ‐き【梶木・旗魚】

かじ‐きとう【加持祈祷】‥ヂ‥タウ🔗⭐🔉

かじ‐きとう【加持祈祷】‥ヂ‥タウ

仏の力を信者に加え保たせる「祈祷」が「加持」とも言われ、並称されるようになった言葉。→加持

かじき‐とおし【梶木通し】カヂ‥トホシ🔗⭐🔉

かじき‐とおし【梶木通し】カヂ‥トホシ

メカジキの方言。とがった顎で船の加敷かじきを突き通すという意からきた語。かじとおし。

⇒かじ‐き【梶木・旗魚】

かじき‐まぐろ【梶木鮪】カヂ‥🔗⭐🔉

かじき‐まぐろ【梶木鮪】カヂ‥

(→)カジキに同じ。

⇒かじ‐き【梶木・旗魚】

か‐じく【花軸】クワヂク🔗⭐🔉

か‐じく【花軸】クワヂク

花梗をつける花序の枝。

かじ‐くろ・しカヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐くろ・しカヂ‥

〔形シク〕

堅苦しく窮屈である。好色一代男5「よろづ―・しく、あたら夜終よもすがら新三十石に乗合のここちするなり」

かじ・ける【悴ける】🔗⭐🔉

かじ・ける【悴ける】

〔自下一〕[文]かじ・く(下二)

(古くはカシクとも)

①やつれる。生気を失う。やせ衰える。法華経玄賛平安中期点「痟カジケ痩せたらむ」

②手足がこごえて思うように動かなくなる。かじかむ。

かじ‐こ【楫子】カヂ‥🔗⭐🔉

かじ‐こ【楫子】カヂ‥

かじとり。水夫。船頭。かこ。

か‐じこ【加地子】‥ヂ‥🔗⭐🔉

か‐じこ【加地子】‥ヂ‥

⇒かじし

かじ‐こうずい【加持香水】‥ヂカウ‥🔗⭐🔉

かじ‐こうずい【加持香水】‥ヂカウ‥

密教で修法しゅほうの際、香水を加持し、それを行者や壇場に注いで浄化すること。また、その香水。徒然草「―を見侍りしに」

か‐じし【加地子】‥ヂ‥🔗⭐🔉

か‐じし【加地子】‥ヂ‥

①国衙こくがや荘園領主のとる本年貢に対して、その下で私領主や名主などの地主的中間層がとる追加の地代。片子かたこ。→地子。

②江戸時代、小作米の異称。加地子米。かじこ。

かじ‐し【華字紙】クワ‥🔗⭐🔉

かじ‐し【華字紙】クワ‥

中国語で書かれた新聞。

かじ‐しょうぞく【火事装束】クワ‥シヤウ‥🔗⭐🔉

かじ‐しょうぞく【火事装束】クワ‥シヤウ‥

消火に当たる人の服装。江戸時代は、火事頭巾・火事羽織・野袴などを着けた。

かじ‐しんぱん【家事審判】🔗⭐🔉

かじ‐しんぱん【家事審判】

家庭裁判所が家事審判法に定められた後見開始・財産分与その他の家庭事件について行う審判。

⇒かじしんぱん‐ほう【家事審判法】

かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‥ハフ🔗⭐🔉

かじしんぱん‐ほう【家事審判法】‥ハフ

家庭裁判所が管轄する家庭事件(審判と調停)およびその取扱方法について定めた法律。1947年制定。

⇒かじ‐しんぱん【家事審判】

かじ‐ずきん【火事頭巾】クワ‥ヅ‥🔗⭐🔉

かじ‐ずきん【火事頭巾】クワ‥ヅ‥

江戸時代の火事装束用の頭巾。一般には革・羅紗ラシャ・刺子さしこなどで作り、武家は兜かぶと頭巾を用いた。

かじた【梶田】カヂ‥🔗⭐🔉

かじた【梶田】カヂ‥

姓氏の一つ。

⇒かじた‐はんこ【梶田半古】

かじた‐はんこ【梶田半古】カヂ‥🔗⭐🔉

かじた‐はんこ【梶田半古】カヂ‥

日本画家。本名、錠次郎。東京生れ。風俗画を得意とし、小説の挿絵にも活躍。門人に小林古径・奥村土牛ら。(1870〜1917)

⇒かじた【梶田】

か‐じち【家質】🔗⭐🔉

か‐じち【家質】

江戸時代、家屋敷を抵当に入れること。また、その家屋敷。いえじち。浮世風呂前「金が子を産んで―が流れ込む」

⇒かじち‐こう【家質講】

広辞苑に「かじ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む