複数辞典一括検索+![]()

![]()

かま🔗⭐🔉

かま

(形が鎌に似ることからいう)魚の鰓蓋えらぶたに続く、胸びれのついている部分。

かま【鎌】🔗⭐🔉

かま【鎌】

①草・柴などを刈るのに用いる道具。三日月形の刃に木の柄をつけたもの。神楽歌、賤家の小菅「賤家しずやの小菅―もて刈らば」

山鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

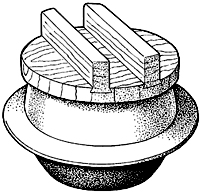

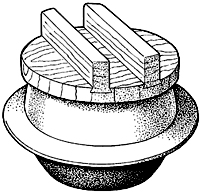

かま【竈・釜・窯・缶】🔗⭐🔉

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

釜

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

かま【嘉麻】🔗⭐🔉

かま【嘉麻】

福岡県中部の市。遠賀川上流域に位置する農業地域。かつては筑豊炭田で栄えた。人口4万6千。

かま‐あげ【釜揚げ】🔗⭐🔉

かま‐あげ【釜揚げ】

①釜揚げ饂飩うどんの略。

②イワシなどの稚魚を塩ゆでしたもの。

⇒かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】🔗⭐🔉

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

ゆでたうどんを釜から揚げ、ゆで汁と共に器に入れつけ汁をつけて食べる料理。かまあげ。

⇒かま‐あげ【釜揚げ】

かま‐あし【鎌足・鎌脚】🔗⭐🔉

かま‐あし【鎌足・鎌脚】

①立った時、足の先が内の方に曲がった足つき。

②座る時、足くびを外の方に出す足つき。

⇒かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

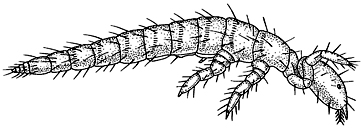

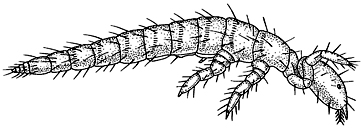

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】🔗⭐🔉

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

昆虫綱の一目。原始的な微小昆虫で、無変態。体長1ミリメートル内外。触角も眼もない。落葉の下などに生息。日本にはカマアシムシ科のヨシイムシなど5科約50種が分布。原尾類。

よしいむし

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

カマーバンド【cummerbund】🔗⭐🔉

カマーバンド【cummerbund】

タキシードを着る時、ウェストに巻く幅広いバンド。インドや中近東の男性が用いる飾り帯に由来する。

カマーンチェ【kamānche ペルシア】🔗⭐🔉

カマーンチェ【kamānche ペルシア】

イランの弓で弾く弦楽器。椀型の胴と長い棹を持ち、4弦を基本とする。

かまい【構い】カマヒ🔗⭐🔉

かまい【構い】カマヒ

①心にかけること。世話をやくこと。もてなし。「どうかお―なく」

②さわり。さしつかえ。故障。

③江戸時代の刑罰の一つ。→かまえ5。

⇒かまい‐て【構い手】

かまいし【釜石】🔗⭐🔉

かまいし【釜石】

岩手県東部の市。釜石湾に臨む港湾・製鉄都市。人口4万3千。

⇒かまいし‐こうざん【釜石鉱山】

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥🔗⭐🔉

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥

釜石市西部にある鉄鉱山。幕末、大島高任たかとうが洋式高炉を建設し、近代製鉄業の発祥地。

⇒かまいし【釜石】

かま‐いたち【鎌鼬】🔗⭐🔉

かま‐いたち【鎌鼬】

物に触れても打ちつけてもいないのに、切傷のできる現象。昔は鼬のしわざと考え、この名がある。越後七不思議の一つに数え、信越地方に多い。鎌風。〈[季]冬〉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥🔗⭐🔉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥

〔他下一〕

あれこれ相手をする。とりあう。「子供を―・けない」

かまい‐て【構い手】カマヒ‥🔗⭐🔉

かまい‐て【構い手】カマヒ‥

かまってやる人。相手になる人。世話する人。

⇒かまい【構い】

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥🔗⭐🔉

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥

〔副〕

(カマヘテの訛)必ず。きっと。決して。謡曲、隅田川「―静かに召され候へ」

かま‐いと【釜糸】🔗⭐🔉

かま‐いと【釜糸】

釜から繰り取ったままで、まだ撚よりをかけてない絹糸。

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】🔗⭐🔉

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

戦国時代の極刑。大罪人を熱湯をわかした釜の中に入れて煮殺した。かまゆで。

⇒かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】🔗⭐🔉

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

熱した釜で炒って作った茶。煎茶の多くは茶葉を蒸して作るのに対していう。中国茶の大半、佐賀県の嬉野茶うれしのちゃ、熊本県・宮崎県の青柳茶など。

⇒かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

かま‐いれ【鎌入れ】🔗⭐🔉

かま‐いれ【鎌入れ】

稲や麦などを刈り始めること。

かま・う【構う】カマフ🔗⭐🔉

かま・う【構う】カマフ

[一]〔自五〕

①(多く打消の語を伴う)気にする。かかわる。関与する。狂言、居杭「とかく世間は何といふとも―・はず、さいさい見舞うてくれい」。「損得に―・わず働く」「身なりに―・わない人」

②つかえる。さしつかえる。西鶴織留4「我等が鼻が高いによつて、こなたの下尾垂さげおだれへ―・ひまして出入りに難儀をしまする」。「何を書いても―・わない」

③(他動詞的にも使われ)気を使って相手をする。世話をやく。遊子方言「とりこみまして、ろくにお―・ひも申しませぬ」。梅暦「私わちきにはさつぱり―・つておくれでないものを」

④獣や鳥が交尾する。〈日葡辞書〉

[二]〔他五〕

①強く干渉して、一定の場所での居住などを禁止する。追放する。風来六部集「すでに市川の苗字を削られ芝居も―・はるべき程のことなり」

②相手にしてふざける。からかう。「犬を―・う」

[三]〔他下二〕

⇒かまえる(下一)

かま‐うで【釜茹で】🔗⭐🔉

かま‐うで【釜茹で】

カマユデの転。

かま‐うら【竈占】🔗⭐🔉

かま‐うら【竈占】

朝飯を炊く時、かまどから出る炎の有様でその日の天気を予知する占い。

かまえ【構え】カマヘ🔗⭐🔉

かまえ【構え】カマヘ

①くみたて。つくり。また、構築物。平家物語2「堂舎高くそびえて、三重の―を青漢の内に挿み」。「豪壮な―」

②準備を整えること。思慮・工夫を十分にめぐらすこと。源氏物語浮舟「いささか、人に知らるまじき―は、いかがすべき」。「和戦両様の―」

③こしらえごと。また、計略。今昔物語集5「此を云はすべき―をたばかり給ひけるやう」

④みがまえ。身体のそなえ。殊に、武道の姿勢。「正眼の―」

⑤江戸時代、一定地域から追放し、立入を禁止する刑。かまい。

⑥漢字の部首の名称。「くにがまえ(囗)」「もんがまえ(門)」の類。

⇒かまえ‐うち【構内】

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ🔗⭐🔉

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ

〔他下二〕

こしらえ出す。しでかす。堤中納言物語「物はかなき障子の紙のあな―・でて」

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥🔗⭐🔉

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥

構えの内部。やしきうち。

⇒かまえ【構え】

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥🔗⭐🔉

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥

〔副〕

①待ち設けて。用心して。注意して。宇治拾遺物語3「人はただ、歌を―よむべし」

②必ず。きっと。狂言、禁野「―雉子はこちへおこさしめ」

③(下に禁止の語を伴う)決して。浄瑠璃、生玉心中「―人の名をいふな」。「―他言無用」

かま・える【構える】カマヘル🔗⭐🔉

かま・える【構える】カマヘル

〔他下一〕[文]かま・ふ(下二)

(噛み合わせて組み立てる意)

①(整った形に)組み立ててつくる。建てる。万葉集9「磐いわ―・へ作れる塚を」。「邸宅を―・える」「店を―・える」「一家を―・える」

②あらかじめ用意する。準備しととのえる。宇津保物語俊蔭「針を―・へて釣るに」

③事をなすため心に用意する。計画する。たくらむ。蜻蛉日記中「いと心安しと聞く人なれば、何か、さわざわざしう―・へ給はずともありなむ」。今昔物語集9「この―・ふる事を知らずして、その教へに随ひて」。「事を―・える」

④(自動詞的にも使う)事に備えて、ある姿勢・態度をとる。身構える。宇治拾遺物語14「引倒されぬべきを、―・へてふみ直りて立てれば」。狂言、鱸庖丁「いかにもいんぎんに―・へて」。「バットを―・える」「お高く―・える」「ストライキを―・える」「上段に―・える」「―・えた物言い」

⑤こじつける。こしらえごとをする。十訓抄「笛とらむと思ふ心の深さにこそさまざま―・へけれ」。「讒言を―・える」

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥🔗⭐🔉

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥

鎌の刃のように切り立ったけわしい尾根。

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ🔗⭐🔉

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ

根性のまがったおやじ。

かまがさき【釜ヶ崎】🔗⭐🔉

かまがさき【釜ヶ崎】

大阪市西成区の北東部、あいりん地区の旧称。

かま‐かま・し【囂囂し】🔗⭐🔉

かま‐かま・し【囂囂し】

〔形シク〕

やかましい。かまびすしい。〈新撰字鏡11〉

かま‐がみ【竈神】🔗⭐🔉

かま‐がみ【竈神】

(→)「かまのかみ」1に同じ。好色一代男3「あらおもしろの―や」

かまがや【鎌ヶ谷】🔗⭐🔉

かまがや【鎌ヶ谷】

千葉県北西部の市。銚子から江戸へ鮮魚を輸送した木下きおろし街道の宿駅から発達。ナシの産地としても知られる。近年住宅地化が進行。人口10万3千。

かま‐き【蒲笥】🔗⭐🔉

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

かま‐ぎ【竈木・薪】🔗⭐🔉

かま‐ぎ【竈木・薪】

たきぎ。まき。

⇒かまぎ‐だいく【竈木大工】

かまぎ‐だいく【竈木大工】🔗⭐🔉

かまぎ‐だいく【竈木大工】

腕のわるい大工。

⇒かま‐ぎ【竈木・薪】

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】🔗⭐🔉

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉

オオカマキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

かまきり‐もどき【擬蟷螂】🔗⭐🔉

かまきり‐もどき【擬蟷螂】

アミメカゲロウ目カマキリモドキ科の昆虫の総称。カマキリに似て前胸が細長く、前脚は鎌状だが、翅は透明で翅脈は網目状。小虫を捕食する。

⇒かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

かま‐くび【鎌首】🔗⭐🔉

かま‐くび【鎌首】

①鎌のように曲がった形の首。主として、蛇などが攻撃などの際もちあげた首。「―をもたげる」

②鎖鎌で敵の首をかき切ること。また、その切り取った首。

かま‐くら🔗⭐🔉

かま‐くら

秋田県横手地方での小正月の行事。子供たちが雪で室むろを作り、水神を祭り、15日の朝、その前で火を焚いて鳥追いの歌を歌う。〈[季]新年〉

かまくら

提供:NHK

かまくら【鎌倉】(地名)🔗⭐🔉

かまくら【鎌倉】

神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。

鎌倉

撮影:関戸 勇

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

かまくら【鎌倉】(姓氏)🔗⭐🔉

かまくら【鎌倉】

姓氏の一つ。

⇒かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】🔗⭐🔉

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

1946年日本の文化と民主主義再興を担う人材の養成のため、教授と学生の相互練磨による自由大学として鎌倉に創設された学園。三枝博音らが運営。50年財政難により廃校。鎌倉大学校。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】🔗⭐🔉

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

源実朝さねともの敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐えび【鎌倉蝦】🔗⭐🔉

かまくら‐えび【鎌倉蝦】

(鎌倉沖で多く獲れたからいう)イセエビの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

広辞苑に「かま」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む