複数辞典一括検索+![]()

![]()

○鎌をかけるかまをかける🔗⭐🔉

○鎌をかけるかまをかける

相手に本音ほんねを吐かせるため、たくみにさそいをかける。

⇒かま【鎌】

か‐まん【花幔】クワ‥

花が咲き連なったさまを幔幕にたとえていう語。

が‐まん【我慢】

①自分をえらく思い、他を軽んずること。高慢。日葡辞書「ガマンノココロヲヲコス」。浄瑠璃、源平布引滝「天位も恐れぬ―の相」

②我意を張り他に従わないこと。強情。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「教訓ありしは後々まで、―を押さゆる御情」

③耐え忍ぶこと。忍耐。「飲みたい酒を―する」「―がならない」

④入れ墨のこと。

⇒がまん‐くらべ【我慢競べ】

⇒がまん‐づよ・い【我慢強い】

⇒がまん‐の‐つの【我慢の角】

⇒がまん‐の‐つるぎ【我慢の剣】

⇒がまん‐の‐はたほこ【我慢の旗矛】

⇒がまん‐の‐やま【我慢の山】

⇒がまん‐もの【我慢者】

かマンガンさん‐カリウム【過マンガン酸カリウム】クワ‥

濃赤紫色の柱状結晶。化学式KMnO4 強い酸化剤として働く。このとき酸性溶液ではマンガン(Ⅱ)塩に、塩基性溶液では二酸化マンガンに還元される。容量分析・有機合成・殺菌剤・漂白などに用いる。

がまん‐くらべ【我慢競べ】

どちらが我慢強いかを競うように、互いに相手の出方を辛抱強く待つこと。

⇒が‐まん【我慢】

がまん‐づよ・い【我慢強い】

〔形〕

忍耐力が強い。辛抱強い。

⇒が‐まん【我慢】

がまん‐の‐つの【我慢の角】

高慢の心の強いことや強情なことを角の堅いことにたとえていう語。「―が折れる」

⇒が‐まん【我慢】

がまん‐の‐つるぎ【我慢の剣】

人を軽蔑したり我意を張ったりすることが、自他をひどく損なうのを剣にたとえていう語。

⇒が‐まん【我慢】

がまん‐の‐はたほこ【我慢の旗矛】

盛んに我意を張って人に対すること。

⇒が‐まん【我慢】

がまん‐の‐やま【我慢の山】

我意の強いのを山にたとえていう語。

⇒が‐まん【我慢】

カマンベール【camembert フランス】

軟質のナチュラル‐チーズの一種。フランス、ノルマンディー地方のカマンベール村の原産。白カビを付着させて熟成させ、表面は白いカビにおおわれた皮層、内部は軟らかく、独特の濃厚な風味がある。

がまん‐もの【我慢者】

我意を張る人。強情者。

⇒が‐まん【我慢】

かみ【上】

➊「うえ」が本来は表面を意味するのに対して、一続きのものの始原を指す語。↔しも。

①(空間的に)高い所。

㋐うえ。伊勢物語「この山の―にありといふ布引の滝、見に上らん」

㋑川の上流。川上。万葉集1「―つ瀬に鵜川を立ち下つ瀬に小網さでさし渡す」

㋒身体または衣服の、腰または一定の位置より上の部分。「―半身」

㋓(台所・勝手などに対して)座敷。好色一代女2「―する男、お床は二階へと呼び立つれば」

②(時間的にまたは順序で)初めの方。

㋐昔。古いにしえ。千載和歌集序「―正暦のころほひより、下文治の今に至るまで」

㋑月の上旬。「―の十日」

㋒ある期間をいくつかに分けた最初の方。「―半期」

㋓和歌の初めの方。主にその前半3句。上の句。本もと。後拾遺和歌集雑「世の中を何にたとへむといふふるごとを―に置きて」

➋身分・地位などが高いこと。また、そのような人。

①天皇の尊称。おかみ。「―御一人」

②身分の高い人。源氏物語帚木「―は下に助けられ、下は―になびきて」

③年上。年長者。源氏物語若菜下「七つより―のは、皆殿上せさせ給ふ」

④(多く「お」を冠して)政府。朝廷。

⑤主君。主人。かしら。長。

⑥人の妻の敬称。「お―さん」

⑦上座かみざの略。

⑧皇居に近い方。

㋐京都の町で、北の方。「―京」

㋑上方かみがたの略。京都・大坂地方。

⇒上漏り下潤う

⇒上を学ぶ下

かみ【守】

⇒かみ(長官)

かみ【神】

①人間を超越した威力を持つ、かくれた存在。人知を以てはかることのできない能力を持ち、人類に禍福を降すと考えられる威霊。人間が畏怖し、また信仰の対象とするもの。万葉集15「天地あめつちの―を祈こひつつ吾あれ待たむ早来ませ君待たば苦しも」

②日本の神話に登場する人格神。古事記上「天地初めて発ひらけし時、高天たかまの原に成れる―の名は」

③最高の支配者。天皇。万葉集3「大君は―にし座ませば天雲の雷いかずちの上に廬いおらせるかも」

④神社などに奉祀される霊。

⑤人間に危害を及ぼし、怖れられているもの。

㋐雷。なるかみ。万葉集14「伊香保嶺ねに―な鳴りそね」

㋑虎・狼・蛇など。万葉集16「韓国からくにの虎とふ―を生取いけとりに」

⑥キリスト教で、宇宙を創造して歴史を司る、全知全能の絶対者。上帝。天帝。→三位一体

⇒神ならぬ身

⇒神の正面仏のま尻

⇒神は敬するに威を増す

⇒神は正直の頭に宿る

⇒神は非礼を受けず

⇒神は見通し

⇒神も仏も無い

かみ【神・髪】

(遊里語)人の取巻きになって遊里にあそぶ者。取巻き。素人幇間。野太鼓。→神がる

かみ【紙】

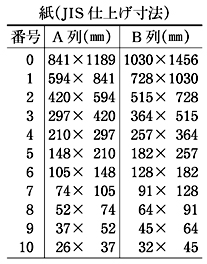

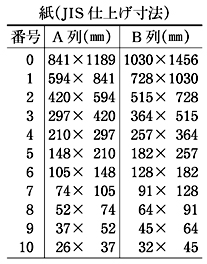

①主に植物性の繊維を材料として、アルカリ液を加えて煮沸し、さらにつき砕いて軟塊とし、樹脂または糊などを加えて漉すいて製した薄片。書画・印刷・包装などに使う。後漢の蔡倫さいりんの発明といわれてきたが、前漢期遺跡から古紙が出土し、前漢初期の開発。もと麻布の襤褸ぼろを原料としたが、和紙は楮こうぞ・三椏みつまた・雁皮などを、洋紙はパルプ・襤褸・藁などを原料とする。ジス(JIS)には寸法についての規格があり、「A5」「B6」などという。推古紀「―墨を作り」

紙(JIS仕上げ寸法)

エー‐ばん【A判】

ビー‐ばん【B判】

②(じゃんけんで)手のひら。ぱあ。

かみ【髪】

①頭部にはえる毛。頭髪。万葉集5「か黒き―にいつの間まか霜の降りけむ」。「―を切る」

②頭部の毛を結った形。かみかたち。「―がくずれる」

⇒髪を下ろす

⇒髪をはやす

かみ【長官】

(上の意)律令制の四等官しとうかんの最上の官。役所によって文字を異にし、太政官では「大臣」、神祇官では「伯」、省では「卿」、弾正台では「尹」、坊・職では「大夫」、寮では「頭」、司では「正」、近衛府では「大将」、兵衛府・衛門府などでは「督」、国では「守」(826年以降、上総・常陸・上野では介すけを守、長官を太守と称)と書く。→四等官(表)

かみ【香美】

高知県北東部の市。市域には山林が多く、ユズが特産。人口3万。

か‐み【加味】

①原料を加減して薬を調合すること。また、食物に味をつけ加えること。

②ある事物に他の要素などをつけ加えること。「日常の成績を―して点をつける」

か‐み【佳味】

よい味。美味。また、よい趣。

が‐み【雅味】

上品で風流な趣。

かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】‥アヒ

①かみあうこと。

②はげしい喧嘩。

⇒かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】

かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】‥アヒ‥

(claw clutch)爪によってかみあうクラッチの総称。

⇒かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】

かみ‐あ・う【噛み合う】‥アフ

〔自五〕

①獣などが互いに噛んでたたかう。激しく争う。喧嘩する。

②歯車などがぴったり組み合わさる。

③意見や考えのやりとりがうまく合う。「議論が―・わない」

かみ‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かみ‐あげ【神上げ】

神降ろしした神を祭り終わった後、天に送り返すこと。神楽歌、明星「すべ神の今朝の―にあふ人は千歳のいのちありといふなり」

かみ‐あげ【髪上げ】

①頭髪を頭上にまとめて結うこと。

②昔、女が成人して垂れ髪を束ねて結い上げること。

③女房が儀式または陪膳のときの礼装として、垂れ髪の前部を高くとって束ね、釵子さいし・さし櫛をつけたもの。また、その女房。

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄本島に残る祭祀用建造物。うたき(御岳)に付属する。茅葺・寄棟の小屋で床も壁もなく、屋根は低く垂れて腰をかがめなければ入れない。

かみ‐あそび【神遊】

(→)神楽かぐらに同じ。古今和歌集神遊歌「―のうた」

かみ‐あつめ【神集め】

旧暦10月、日本国中の神が出雲大社に集まり男女の縁結び神事を行うという俗信。

かみ‐あぶら【髪油】

頭髪につけて色艶をよくし、髪かたちを整える油。すきあぶら・びんつけあぶら・伽羅きゃら油・水油・ポマードなど。

かみあまくさ【上天草】

熊本県西部、天草諸島の北半の島々からなる市。ほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれる観光・農業地域。人口3万3千。

かみ‐あらい【髪洗い】‥アラヒ

①髪の油や垢を洗い落とすこと。洗髪。「髪洗う」は〈[季]夏〉で、特に女性の洗髪についていう。

②歌舞伎舞踊の石橋物しゃっきょうものの、獅子の狂いを表す所作で、長い毛を前に垂らし、首を動かして振り回す形の称。

⇒かみあらい‐こ【髪洗い粉】

かみあらい‐こ【髪洗い粉】‥アラヒ‥

髪を洗うのに用いる粉末。粘土、澱粉質、椿の実のしぼりかすなどを用いた。

⇒かみ‐あらい【髪洗い】

かみあり‐づき【神在月】

出雲国で旧暦10月の異称。日本国中の神々が、この月出雲大社に参集するとの俗信に基づく。〈[季]冬〉。→神無かみな月

かみ‐あれ【神荒れ】

神在月かみありづきに起こるという暴風雨。

かみ‐あわせ【噛み合せ】‥アハセ

噛み合うようにすること。また、その具合。「―が悪い」

かみ‐あわ・せる【噛み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]かみあは・す(下二)

①上下の歯を合わせて噛む。

②噛み合うようにさせる。「大小の歯車を―・せる」

かみ‐いじり【神弄り】‥イヂリ

真の信心からでなく、わけもなく神詣でをするのをあざけっていう語。かみせせり。

かみいずみ【上泉】‥イヅミ

姓氏の一つ。

⇒かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】

⇒かみいずみ‐りゅう【上泉流】

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】‥イヅミ‥

室町末期の剣客・兵学家。伊勢守、のち武蔵守信綱。上野の人。諸国を遊歴。陰流かげりゅうなどを学び、新陰流を興す。門人に柳生宗厳むねよし・疋田文五郎らがいる。( 〜1577?)

⇒かみいずみ【上泉】

かみいずみ‐りゅう【上泉流】‥イヅミリウ

上泉信綱(秀綱)が小笠原氏隆に学んで興した兵学の一派。氏隆流。

⇒かみいずみ【上泉】

かみ‐いだし【髪出】

(髪の毛の先を出す所の意)近世の兜かぶとの浮張うけばりのうしろにある穴。かみだし。

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‥クワツ‥

動詞の活用の一つ。各活用形語尾に五十音図のイ列1段の不変化部分があるもの。文語では「見る(み・み・みる・みる・みれ・みよ)」の類。口語では、そのほかに、文語の上二段活用に由来する「落ちる(ち・ち・ちる・ちる・ちれ・ちよ(ろ))」の類。

かみ‐いちにん【上一人】

(カミイチジンとも)天皇。上御一人。平家物語12「―をはじめ奉り」

かみ‐いと【紙糸】

紙をテープ状に切断して撚よった糸。ふすま地や包装用の布などを作るのに用いる。

かみ‐いぬ【咬み犬】

人に咬みつく犬。狂言、犬山伏「いかに悪心深き―なり共」

かみ‐いれ【紙入れ】

①鼻紙・薬品・小楊枝など、外出の時に入用な物を入れて携帯する用具。

②紙幣などを入れて持ちあるく入れもの。財布。

かみ‐うた【神歌】

①神徳をたたえる歌。かむうた。

②平安後期の雑芸ぞうげいの一つ。元来神祇に関する内容の曲をいったが、同じ種類のさまざまの曲を含めた名称となる。「梁塵秘抄」に集成。四句神歌と二句神歌とがある。

③能の「翁」の謡。しんか。

かみ‐うち【紙打ち】

①紙を紙砧かみきぬたで打つこと。

②(→)「針打ち」2に同じ。

かみ‐うつし【紙写し】

印画紙上に焼きつけた写真。↔硝子ガラス写し

かみ‐え【紙絵】‥ヱ

紙に描いた絵。障屏しょうへいや巻軸などに描いた絵に対して、普通の料紙に描いた絵。

かみ‐えび

〔植〕アオツヅラフジの別称。〈新撰字鏡7〉

かみ‐えぼし【紙烏帽子】

①紙製の烏帽子。陰陽師・法師・子供などがかぶる。

②葬式の時に、近親の者ないし棺担ぎ、位牌持ちが額に当てる三角形の白紙。紙隠かみかくし。額紙ひたいがみ。

かみ‐お【紙緒】‥ヲ

紙を巻いてつくった鼻緒。おもに草履ぞうりに用いる。

かみ‐おおじ【上大父】‥オホヂ

祖父母の祖父。高祖。〈新撰字鏡2〉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥

岐阜県北部、神通川上流にある鉱山。亜鉛・鉛を産出。廃液がイタイイタイ病の原因となった。2001年、鉱石採掘を中止。坑道を利用したニュートリノ検出装置がある。

カミオカンデ【Kamiokande】

(ndeはnucleon decay experimentの頭文字に由来)岐阜県飛騨市の神岡鉱山につくられたニュートリノの観測装置。3000トンの純水を入れ、高速荷電粒子が発する光を、チェレンコフ効果で観測する。1987年、大マゼラン雲中の超新星が発した11個のニュートリノを観測。→スーパー‐カミオカンデ

かみ‐おき【髪置き】

①幼児が頭髪を初めてのばす儀式。すが糸で作った白髪をかぶせ、頂におしろいをつけて祝う。近世、公家は2歳、武家3歳、あるいは男子3歳・女子2歳、庶民は男女3歳の時、多く陰暦11月15日に行なった。かみたて。櫛置き。〈[季]冬〉。好色一代男1「四つの年の霜月は―」

②唐衣からぎぬの襟を外に折り返した、中央の部分。上から垂れる髪が当たるところ。

かみ‐おくり【神送り】

①旧暦9月晦日から10月1日にかけての夜、諸国の神々が出雲大社へ旅立つのを送る神事。また当日の社参。〈[季]冬〉。↔神迎え。

②わざわいの神を追い払うこと。また、そのためのまじない。「風の神送り」など。

⇒かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

神送りの時の空模様。神々を送るために出雲の方角に風が起こるという。「神送りの風」とも。男色大鑑「折ふし―恐しげに、五色の雲騒ぎて」

⇒かみ‐おくり【神送り】

かみ‐おさえ【紙押え】‥オサヘ

文鎮ぶんちんのこと。

かみ‐おしろい【紙白粉】

練ねり白粉・香料を紙に塗って乾かし、携帯用の化粧料としたもの。おしろいがみ。

かみ‐おとめ【神少女】‥ヲトメ

神に奉仕する少女。草根集「―ふるきかざしの玉やおく」

かみ‐おむつ【紙御襁褓】

布おむつに対して、紙を主原料にした使い捨てのおむつ。

かみ‐おろし【上降ろし】

和歌の初句または文章の起句。十訓抄「秋風といふ―の句」

かみ‐おろし【神降ろし】

①祭の場に神霊を招請すること。

②巫女みこが託宣を受けるために神霊を身にのりうつらせること。

③起請文で、祈願・誓約する神々の名を書いた箇所。好色一代男4「女に書かせたる起請…―のところは残り侍る」

かみ‐おんな【上女】‥ヲンナ

①上方かみがたの女。

②奥向きの用を勤める女。奥女中。好色一代女5「家々に勤めし―の品定め」

かみ‐かえ・す【噛み反す】‥カヘス

〔他四〕

(→)「にれかむ」に同じ。

かみ‐かえり【神帰り】‥カヘリ

旧暦10月に諸国の神々が出雲大社に集まり、事終えてそれぞれもとの国に帰ること。また、その帰る日。10月晦日、または11月1日。〈[季]冬〉

かみ‐がかり【上掛り】

能の流派の分類名。シテ方では観世・宝生の2流。京がかり。↔下掛り

かみ‐がかり【神懸り・神憑り】

①(古くはカムガカリとも)神霊が人身にのりうつること。また、その人。古事記上「―して胸乳をかき出で」

②常人とは思えない言動をすること。また、そういう人。

かみ‐がか・る【神懸かる・神憑る】

〔自五〕

神霊に乗り移られる。また、そう思えるような常軌を逸した言動をする。

かみ‐がき【神垣】

①神社の周囲の垣。いがき。玉垣。みずがき。源氏物語賢木「―はしるしの杉もなきものを」

②神社。金葉和歌集雑「―は木の丸殿にあらねども」

⇒かみがき‐の【神垣の】

⇒かみがき‐や【神垣や】

かみ‐がき【髪掻】

⇒こうがい(笄)。〈類聚名義抄〉

かみがき‐の【神垣の】

〔枕〕

神域としての「みむろ」「みむろの山」などにかかる。古今和歌集神遊歌「―みむろの山の榊葉は」

⇒かみ‐がき【神垣】

かみがき‐や【神垣や】

〔枕〕

「神垣の」に同じ。

⇒かみ‐がき【神垣】

かみ‐かくし【神隠し】

①子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神のしわざとした。狂言、居杭「見た所は見へませね共、惣じて―などと申して」。「―にあう」

②服喪中、白紙を貼って神棚を隠すこと。

かみ‐かくし【紙隠・髪隠】

(→)紙烏帽子かみえぼし2に同じ。

かみ‐がく・る【神隠る】

〔自下二〕

おなくなりになる。崩御される。雨月物語1「思ひきや…深山のおどろの下に―・れ給はんとは」

かみ‐がくれ【神隠れ】

①神の姿が見えなくなること。また、貴人が死ぬこと。謡曲、葛城「岩橋の末絶えて、―にぞなりにける」

②だれにも気づかれないように隠れること。浄瑠璃、心中天の網島「―してやり過ごし」

かみ‐かけて【神掛けて】

神に誓って。決して。神しん以て。枕草子316「誓へ君遠江の―むげに浜名のはし見ざりきや」

かみかけてさんごたいせつ【盟三五大切】

歌舞伎脚本。4世鶴屋南北作。1825年(文政8)初演。「忠臣蔵」を背景に「五大力恋緘ごだいりきこいのふうじめ」などの小万源五兵衛の話を脚色。

かみ‐かざり【髪飾り】

髪をかざるための装飾品。櫛くし・簪かんざし・笄こうがいなど。

かみ‐かしら【髪頭】

①頭部。頭。

②髪。日本永代蔵2「毎日―も自らすきて」

かみ‐がしら【髟頭】

(→)「かみかんむり」に同じ。

かみ‐かぜ【神風】

①神の威徳によって起こるという風。特に、元寇の際に元艦を沈没させた大風をいう。かむかぜ。「―が吹く」

②第二次大戦中の特攻隊の呼称。

③転じて、命知らずで向う見ずなさま。「―タクシー」

⇒かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

⇒かみかぜ‐の【神風の】

⇒かみかぜ‐や【神風や】

かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

(正しくは「神風」はシンプウ)第二次大戦末期に海軍で編成された航空機による特攻隊。1944年(昭和19)10月、米軍のフィリピン上陸作戦に対抗するため、大西滝治郎海軍中将の提唱により編成され、米空母等に体当り攻撃を行なったのが最初。

神風特攻隊 梅花隊聖武隊の出撃 1944年11月

提供:毎日新聞社

エー‐ばん【A判】

ビー‐ばん【B判】

②(じゃんけんで)手のひら。ぱあ。

かみ【髪】

①頭部にはえる毛。頭髪。万葉集5「か黒き―にいつの間まか霜の降りけむ」。「―を切る」

②頭部の毛を結った形。かみかたち。「―がくずれる」

⇒髪を下ろす

⇒髪をはやす

かみ【長官】

(上の意)律令制の四等官しとうかんの最上の官。役所によって文字を異にし、太政官では「大臣」、神祇官では「伯」、省では「卿」、弾正台では「尹」、坊・職では「大夫」、寮では「頭」、司では「正」、近衛府では「大将」、兵衛府・衛門府などでは「督」、国では「守」(826年以降、上総・常陸・上野では介すけを守、長官を太守と称)と書く。→四等官(表)

かみ【香美】

高知県北東部の市。市域には山林が多く、ユズが特産。人口3万。

か‐み【加味】

①原料を加減して薬を調合すること。また、食物に味をつけ加えること。

②ある事物に他の要素などをつけ加えること。「日常の成績を―して点をつける」

か‐み【佳味】

よい味。美味。また、よい趣。

が‐み【雅味】

上品で風流な趣。

かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】‥アヒ

①かみあうこと。

②はげしい喧嘩。

⇒かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】

かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】‥アヒ‥

(claw clutch)爪によってかみあうクラッチの総称。

⇒かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】

かみ‐あ・う【噛み合う】‥アフ

〔自五〕

①獣などが互いに噛んでたたかう。激しく争う。喧嘩する。

②歯車などがぴったり組み合わさる。

③意見や考えのやりとりがうまく合う。「議論が―・わない」

かみ‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かみ‐あげ【神上げ】

神降ろしした神を祭り終わった後、天に送り返すこと。神楽歌、明星「すべ神の今朝の―にあふ人は千歳のいのちありといふなり」

かみ‐あげ【髪上げ】

①頭髪を頭上にまとめて結うこと。

②昔、女が成人して垂れ髪を束ねて結い上げること。

③女房が儀式または陪膳のときの礼装として、垂れ髪の前部を高くとって束ね、釵子さいし・さし櫛をつけたもの。また、その女房。

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄本島に残る祭祀用建造物。うたき(御岳)に付属する。茅葺・寄棟の小屋で床も壁もなく、屋根は低く垂れて腰をかがめなければ入れない。

かみ‐あそび【神遊】

(→)神楽かぐらに同じ。古今和歌集神遊歌「―のうた」

かみ‐あつめ【神集め】

旧暦10月、日本国中の神が出雲大社に集まり男女の縁結び神事を行うという俗信。

かみ‐あぶら【髪油】

頭髪につけて色艶をよくし、髪かたちを整える油。すきあぶら・びんつけあぶら・伽羅きゃら油・水油・ポマードなど。

かみあまくさ【上天草】

熊本県西部、天草諸島の北半の島々からなる市。ほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれる観光・農業地域。人口3万3千。

かみ‐あらい【髪洗い】‥アラヒ

①髪の油や垢を洗い落とすこと。洗髪。「髪洗う」は〈[季]夏〉で、特に女性の洗髪についていう。

②歌舞伎舞踊の石橋物しゃっきょうものの、獅子の狂いを表す所作で、長い毛を前に垂らし、首を動かして振り回す形の称。

⇒かみあらい‐こ【髪洗い粉】

かみあらい‐こ【髪洗い粉】‥アラヒ‥

髪を洗うのに用いる粉末。粘土、澱粉質、椿の実のしぼりかすなどを用いた。

⇒かみ‐あらい【髪洗い】

かみあり‐づき【神在月】

出雲国で旧暦10月の異称。日本国中の神々が、この月出雲大社に参集するとの俗信に基づく。〈[季]冬〉。→神無かみな月

かみ‐あれ【神荒れ】

神在月かみありづきに起こるという暴風雨。

かみ‐あわせ【噛み合せ】‥アハセ

噛み合うようにすること。また、その具合。「―が悪い」

かみ‐あわ・せる【噛み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]かみあは・す(下二)

①上下の歯を合わせて噛む。

②噛み合うようにさせる。「大小の歯車を―・せる」

かみ‐いじり【神弄り】‥イヂリ

真の信心からでなく、わけもなく神詣でをするのをあざけっていう語。かみせせり。

かみいずみ【上泉】‥イヅミ

姓氏の一つ。

⇒かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】

⇒かみいずみ‐りゅう【上泉流】

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】‥イヅミ‥

室町末期の剣客・兵学家。伊勢守、のち武蔵守信綱。上野の人。諸国を遊歴。陰流かげりゅうなどを学び、新陰流を興す。門人に柳生宗厳むねよし・疋田文五郎らがいる。( 〜1577?)

⇒かみいずみ【上泉】

かみいずみ‐りゅう【上泉流】‥イヅミリウ

上泉信綱(秀綱)が小笠原氏隆に学んで興した兵学の一派。氏隆流。

⇒かみいずみ【上泉】

かみ‐いだし【髪出】

(髪の毛の先を出す所の意)近世の兜かぶとの浮張うけばりのうしろにある穴。かみだし。

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‥クワツ‥

動詞の活用の一つ。各活用形語尾に五十音図のイ列1段の不変化部分があるもの。文語では「見る(み・み・みる・みる・みれ・みよ)」の類。口語では、そのほかに、文語の上二段活用に由来する「落ちる(ち・ち・ちる・ちる・ちれ・ちよ(ろ))」の類。

かみ‐いちにん【上一人】

(カミイチジンとも)天皇。上御一人。平家物語12「―をはじめ奉り」

かみ‐いと【紙糸】

紙をテープ状に切断して撚よった糸。ふすま地や包装用の布などを作るのに用いる。

かみ‐いぬ【咬み犬】

人に咬みつく犬。狂言、犬山伏「いかに悪心深き―なり共」

かみ‐いれ【紙入れ】

①鼻紙・薬品・小楊枝など、外出の時に入用な物を入れて携帯する用具。

②紙幣などを入れて持ちあるく入れもの。財布。

かみ‐うた【神歌】

①神徳をたたえる歌。かむうた。

②平安後期の雑芸ぞうげいの一つ。元来神祇に関する内容の曲をいったが、同じ種類のさまざまの曲を含めた名称となる。「梁塵秘抄」に集成。四句神歌と二句神歌とがある。

③能の「翁」の謡。しんか。

かみ‐うち【紙打ち】

①紙を紙砧かみきぬたで打つこと。

②(→)「針打ち」2に同じ。

かみ‐うつし【紙写し】

印画紙上に焼きつけた写真。↔硝子ガラス写し

かみ‐え【紙絵】‥ヱ

紙に描いた絵。障屏しょうへいや巻軸などに描いた絵に対して、普通の料紙に描いた絵。

かみ‐えび

〔植〕アオツヅラフジの別称。〈新撰字鏡7〉

かみ‐えぼし【紙烏帽子】

①紙製の烏帽子。陰陽師・法師・子供などがかぶる。

②葬式の時に、近親の者ないし棺担ぎ、位牌持ちが額に当てる三角形の白紙。紙隠かみかくし。額紙ひたいがみ。

かみ‐お【紙緒】‥ヲ

紙を巻いてつくった鼻緒。おもに草履ぞうりに用いる。

かみ‐おおじ【上大父】‥オホヂ

祖父母の祖父。高祖。〈新撰字鏡2〉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥

岐阜県北部、神通川上流にある鉱山。亜鉛・鉛を産出。廃液がイタイイタイ病の原因となった。2001年、鉱石採掘を中止。坑道を利用したニュートリノ検出装置がある。

カミオカンデ【Kamiokande】

(ndeはnucleon decay experimentの頭文字に由来)岐阜県飛騨市の神岡鉱山につくられたニュートリノの観測装置。3000トンの純水を入れ、高速荷電粒子が発する光を、チェレンコフ効果で観測する。1987年、大マゼラン雲中の超新星が発した11個のニュートリノを観測。→スーパー‐カミオカンデ

かみ‐おき【髪置き】

①幼児が頭髪を初めてのばす儀式。すが糸で作った白髪をかぶせ、頂におしろいをつけて祝う。近世、公家は2歳、武家3歳、あるいは男子3歳・女子2歳、庶民は男女3歳の時、多く陰暦11月15日に行なった。かみたて。櫛置き。〈[季]冬〉。好色一代男1「四つの年の霜月は―」

②唐衣からぎぬの襟を外に折り返した、中央の部分。上から垂れる髪が当たるところ。

かみ‐おくり【神送り】

①旧暦9月晦日から10月1日にかけての夜、諸国の神々が出雲大社へ旅立つのを送る神事。また当日の社参。〈[季]冬〉。↔神迎え。

②わざわいの神を追い払うこと。また、そのためのまじない。「風の神送り」など。

⇒かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

神送りの時の空模様。神々を送るために出雲の方角に風が起こるという。「神送りの風」とも。男色大鑑「折ふし―恐しげに、五色の雲騒ぎて」

⇒かみ‐おくり【神送り】

かみ‐おさえ【紙押え】‥オサヘ

文鎮ぶんちんのこと。

かみ‐おしろい【紙白粉】

練ねり白粉・香料を紙に塗って乾かし、携帯用の化粧料としたもの。おしろいがみ。

かみ‐おとめ【神少女】‥ヲトメ

神に奉仕する少女。草根集「―ふるきかざしの玉やおく」

かみ‐おむつ【紙御襁褓】

布おむつに対して、紙を主原料にした使い捨てのおむつ。

かみ‐おろし【上降ろし】

和歌の初句または文章の起句。十訓抄「秋風といふ―の句」

かみ‐おろし【神降ろし】

①祭の場に神霊を招請すること。

②巫女みこが託宣を受けるために神霊を身にのりうつらせること。

③起請文で、祈願・誓約する神々の名を書いた箇所。好色一代男4「女に書かせたる起請…―のところは残り侍る」

かみ‐おんな【上女】‥ヲンナ

①上方かみがたの女。

②奥向きの用を勤める女。奥女中。好色一代女5「家々に勤めし―の品定め」

かみ‐かえ・す【噛み反す】‥カヘス

〔他四〕

(→)「にれかむ」に同じ。

かみ‐かえり【神帰り】‥カヘリ

旧暦10月に諸国の神々が出雲大社に集まり、事終えてそれぞれもとの国に帰ること。また、その帰る日。10月晦日、または11月1日。〈[季]冬〉

かみ‐がかり【上掛り】

能の流派の分類名。シテ方では観世・宝生の2流。京がかり。↔下掛り

かみ‐がかり【神懸り・神憑り】

①(古くはカムガカリとも)神霊が人身にのりうつること。また、その人。古事記上「―して胸乳をかき出で」

②常人とは思えない言動をすること。また、そういう人。

かみ‐がか・る【神懸かる・神憑る】

〔自五〕

神霊に乗り移られる。また、そう思えるような常軌を逸した言動をする。

かみ‐がき【神垣】

①神社の周囲の垣。いがき。玉垣。みずがき。源氏物語賢木「―はしるしの杉もなきものを」

②神社。金葉和歌集雑「―は木の丸殿にあらねども」

⇒かみがき‐の【神垣の】

⇒かみがき‐や【神垣や】

かみ‐がき【髪掻】

⇒こうがい(笄)。〈類聚名義抄〉

かみがき‐の【神垣の】

〔枕〕

神域としての「みむろ」「みむろの山」などにかかる。古今和歌集神遊歌「―みむろの山の榊葉は」

⇒かみ‐がき【神垣】

かみがき‐や【神垣や】

〔枕〕

「神垣の」に同じ。

⇒かみ‐がき【神垣】

かみ‐かくし【神隠し】

①子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神のしわざとした。狂言、居杭「見た所は見へませね共、惣じて―などと申して」。「―にあう」

②服喪中、白紙を貼って神棚を隠すこと。

かみ‐かくし【紙隠・髪隠】

(→)紙烏帽子かみえぼし2に同じ。

かみ‐がく・る【神隠る】

〔自下二〕

おなくなりになる。崩御される。雨月物語1「思ひきや…深山のおどろの下に―・れ給はんとは」

かみ‐がくれ【神隠れ】

①神の姿が見えなくなること。また、貴人が死ぬこと。謡曲、葛城「岩橋の末絶えて、―にぞなりにける」

②だれにも気づかれないように隠れること。浄瑠璃、心中天の網島「―してやり過ごし」

かみ‐かけて【神掛けて】

神に誓って。決して。神しん以て。枕草子316「誓へ君遠江の―むげに浜名のはし見ざりきや」

かみかけてさんごたいせつ【盟三五大切】

歌舞伎脚本。4世鶴屋南北作。1825年(文政8)初演。「忠臣蔵」を背景に「五大力恋緘ごだいりきこいのふうじめ」などの小万源五兵衛の話を脚色。

かみ‐かざり【髪飾り】

髪をかざるための装飾品。櫛くし・簪かんざし・笄こうがいなど。

かみ‐かしら【髪頭】

①頭部。頭。

②髪。日本永代蔵2「毎日―も自らすきて」

かみ‐がしら【髟頭】

(→)「かみかんむり」に同じ。

かみ‐かぜ【神風】

①神の威徳によって起こるという風。特に、元寇の際に元艦を沈没させた大風をいう。かむかぜ。「―が吹く」

②第二次大戦中の特攻隊の呼称。

③転じて、命知らずで向う見ずなさま。「―タクシー」

⇒かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

⇒かみかぜ‐の【神風の】

⇒かみかぜ‐や【神風や】

かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

(正しくは「神風」はシンプウ)第二次大戦末期に海軍で編成された航空機による特攻隊。1944年(昭和19)10月、米軍のフィリピン上陸作戦に対抗するため、大西滝治郎海軍中将の提唱により編成され、米空母等に体当り攻撃を行なったのが最初。

神風特攻隊 梅花隊聖武隊の出撃 1944年11月

提供:毎日新聞社

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐の【神風の】

〔枕〕

「伊勢」「五十鈴いすず川」「八坂」などにかかる。かむかぜの。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐や【神風や】

〔枕〕

「伊勢」「御裳濯みもすそ川」「五十鈴川」「山田の原」「玉串の葉」「夕日」などにかかる。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみ‐がた【上方】

明治維新以前、京都に皇居があったため、京都およびその付近、また、広く畿内地方を呼びならわすようになった称。狂言、磁石「未だ―を見物致さぬ程に」

⇒かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

⇒かみがた‐え【上方絵】

⇒かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

⇒かみがた‐きょうげん【上方狂言】

⇒かみがた‐ご【上方語】

⇒かみがた‐ざいろく【上方才六】

⇒かみがた‐しゅ【上方衆】

⇒かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】

⇒かみがた‐すじ【上方筋】

⇒かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

⇒かみがた‐ぶんがく【上方文学】

⇒かみがた‐まい【上方舞】

⇒かみがた‐もの【上方者】

かみ‐がた【髪形・髪型】

髪のかたち。かみかたち。

かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

①江戸時代に、上方で演奏されていた三味線伴奏の歌曲に対する江戸の人の称。地歌の別称としても用いる。↔江戸唄。

②江戸歌のうち、現在上方にのみ伝わる曲の総称。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐え【上方絵】‥ヱ

上方で行われた浮世絵版画。↔江戸絵。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

上方で発達した歌舞伎。→上方狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‥キヤウ‥

京坂地方独特の柔らかみと色気とを持つ歌舞伎狂言。元禄(1688〜1704)期の坂田藤十郎が上演した狂言や、宝暦(1751〜1764)以降の義太夫狂言はその代表。↔江戸狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ご【上方語】

江戸時代、京都・大坂を中心に使われた言語。上方言葉。↔江戸語。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ざいろく【上方才六】

江戸で、上方の人をののしっていう称。かみがたぜえろく。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かた・し【頭堅し】

〔形ク〕

健康である。かしらかたし。浄瑠璃、心中二つ腹帯「行く末を―・かれと」

かみがた‐しゅ【上方衆】

上方の人々。かみがたもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】‥ジヤウ‥

上方で生まれた浄瑠璃。主に流派を指していう。義太夫節・文弥ぶんや節・伊勢島節・嘉太夫節・角太夫かくたゆう節・播磨節の類。↔江戸浄瑠璃。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐すじ【上方筋】‥スヂ

江戸幕府で、畿内および近江・丹波・播磨の8カ国を一つの地方区として称したもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

(→)上方才六ざいろくに同じ。浮世風呂2「おめへがたの事を―といふわな」

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かたち【髪容・髪貌・髪形】

①髪のかたち。髪の様子。髪つき。

②頭髪と容貌。

かみがた‐ぶんがく【上方文学】

江戸時代文学の一区分。元禄期を中心として京坂地方に行われた町人文学。西鶴の浮世草子、近松門左衛門・竹田出雲らの浄瑠璃など溌剌たる生命がみなぎる。写実を生命とし、文体は雅俗折衷、俳諧風な文章の運び方を持つ。↔江戸文学。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐まい【上方舞】‥マヒ

上方で発生して広まった舞。能の舞から影響を受け、座敷舞として完成。京都または大阪を本拠地とする。→京舞。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐もの【上方者】

上方の人。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐がたり【神語り】

神が人にのりうつって語ること。託宣。また、神についての物語。

かみ‐ガッパ【紙合羽】

桐油紙とうゆがみで作った合羽。物にかぶせ、または身にまとう。浄瑠璃、曾我会稽山「―、締めたる笠の怯おくれじと」

かみ‐かぶり【紙冠】

法師・陰陽師が祈祷などの際に、仮につける紙製の冠。額に三角形の白紙をあて、その端を耳にはさむ。しかん。枕草子109「法師陰陽師の―して祓へしたる」

がみ‐がみ

口やかましく叱りつけたり文句を言ったりするさま。「―と小言を言う」

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】

賀茂別雷かもわけいかずち神社の通称。

かみ‐がやつり【紙蚊帳吊】

カヤツリグサ科の大形多年草。アフリカ原産。茎の断面は三角形で高さ約2.5メートル。茎頂に多数の淡褐色の小穂をつける。ナイル下流などに繁茂し、古代エジプトで茎を圧搾して紙を製した。観賞用に温室で栽培。パピルス。

かみ‐から【守柄】

国司の人がら。

かみ‐から【神柄】

⇒かむから

かみ‐が・る【神がる】

〔他四〕

(遊里語)取巻き扱いする。素人幇間なみにあしらう。転じて、うるさがる。いやがる。傾城買四十八手「頃日このごろは座敷の新造衆がいつても、いつそ―・りんすとさ」→かみ(神・髪)

かみ‐かわ【紙革】‥カハ

紙で革のように造ったもの。

かみかわ【上川】‥カハ

北海道中央部の支庁。旭川市・士別市・名寄市など22市町村が含まれる。

⇒かみかわ‐ぼんち【上川盆地】

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】‥カハ‥

北海道中央部にある盆地。気候は内陸性。日本の最寒冷地の一つ。中心に旭川市があり、旭川盆地ともいう。米作が盛ん。

⇒かみかわ【上川】

かみ‐かんむり【髟冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「髭」「髪」などの冠の「髟」の称。かみがしら。

かみ‐き【上期】

会計年度などを半分ずつに分けた、初めの半期。通常は半年間。上半期。↔下しも期

かみ‐きじ【紙生地・紙地】‥ヂ

紙を漆練りの糊で貼り固めて物の形を造ったもの。

かみ‐きず【咬み傷】

咬まれてできた傷。

かみき‐づき【神来月】

(旧暦10月出雲大社に集まった神々がそれぞれの国に帰って来る月の意)旧暦11月の異称。

かみ‐ぎぬ【紙衣】

(→)「かみこ」に同じ。狭衣物語2「―のいと薄き一つ真袈裟といふ物を着て」

かみ‐きぬた【紙砧】

①紙をつくるために、楮こうぞの皮を槌で打つこと。また、そのための木の台。錦之裏「―の音ことことことこと」

②下座げざの鳴物。楮の皮を槌で打って音を出す。しんみりした夜の情景などに用いる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「誂らへの合方、―」

かみ‐ぎょう【上京】‥ギヤウ

①京都北部の御所を中心とする一帯の地。かつて貴族が多く住んだ。↔下京。

②京都市の区名。

かみ‐きり【紙切り】

①紙を切り抜いていろいろの形を作ること。また、寄席よせなどで、客の注文に応じて、それを行う芸。

②(→)「紙切り小刀」に同じ。

⇒かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

かみ‐きり【髪切り】

①遊女が客への真心のしるしとして髪を切って与えること。

②髪を切り下げにすること。また、そうした女。後家。

③髪切虫の略。

⇒かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

紙を切るのに用いるこがたな。かみきり。

⇒かみ‐きり【紙切り】

かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

①カミキリムシ科の甲虫の総称。世界に2万種以上。最大のものは体長約10センチメートル。口の左右に鋭い大顎があって、竹木類を咬むことがある。長い触角をもち、その基部に複眼を備える。ゴマダラカミキリ・クワカミキリなどが最も普通。幼虫は「てっぽうむし」と呼ばれ、立木の材部を食害する。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

アオスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐の【神風の】

〔枕〕

「伊勢」「五十鈴いすず川」「八坂」などにかかる。かむかぜの。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐や【神風や】

〔枕〕

「伊勢」「御裳濯みもすそ川」「五十鈴川」「山田の原」「玉串の葉」「夕日」などにかかる。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみ‐がた【上方】

明治維新以前、京都に皇居があったため、京都およびその付近、また、広く畿内地方を呼びならわすようになった称。狂言、磁石「未だ―を見物致さぬ程に」

⇒かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

⇒かみがた‐え【上方絵】

⇒かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

⇒かみがた‐きょうげん【上方狂言】

⇒かみがた‐ご【上方語】

⇒かみがた‐ざいろく【上方才六】

⇒かみがた‐しゅ【上方衆】

⇒かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】

⇒かみがた‐すじ【上方筋】

⇒かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

⇒かみがた‐ぶんがく【上方文学】

⇒かみがた‐まい【上方舞】

⇒かみがた‐もの【上方者】

かみ‐がた【髪形・髪型】

髪のかたち。かみかたち。

かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

①江戸時代に、上方で演奏されていた三味線伴奏の歌曲に対する江戸の人の称。地歌の別称としても用いる。↔江戸唄。

②江戸歌のうち、現在上方にのみ伝わる曲の総称。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐え【上方絵】‥ヱ

上方で行われた浮世絵版画。↔江戸絵。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

上方で発達した歌舞伎。→上方狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‥キヤウ‥

京坂地方独特の柔らかみと色気とを持つ歌舞伎狂言。元禄(1688〜1704)期の坂田藤十郎が上演した狂言や、宝暦(1751〜1764)以降の義太夫狂言はその代表。↔江戸狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ご【上方語】

江戸時代、京都・大坂を中心に使われた言語。上方言葉。↔江戸語。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ざいろく【上方才六】

江戸で、上方の人をののしっていう称。かみがたぜえろく。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かた・し【頭堅し】

〔形ク〕

健康である。かしらかたし。浄瑠璃、心中二つ腹帯「行く末を―・かれと」

かみがた‐しゅ【上方衆】

上方の人々。かみがたもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】‥ジヤウ‥

上方で生まれた浄瑠璃。主に流派を指していう。義太夫節・文弥ぶんや節・伊勢島節・嘉太夫節・角太夫かくたゆう節・播磨節の類。↔江戸浄瑠璃。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐すじ【上方筋】‥スヂ

江戸幕府で、畿内および近江・丹波・播磨の8カ国を一つの地方区として称したもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

(→)上方才六ざいろくに同じ。浮世風呂2「おめへがたの事を―といふわな」

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かたち【髪容・髪貌・髪形】

①髪のかたち。髪の様子。髪つき。

②頭髪と容貌。

かみがた‐ぶんがく【上方文学】

江戸時代文学の一区分。元禄期を中心として京坂地方に行われた町人文学。西鶴の浮世草子、近松門左衛門・竹田出雲らの浄瑠璃など溌剌たる生命がみなぎる。写実を生命とし、文体は雅俗折衷、俳諧風な文章の運び方を持つ。↔江戸文学。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐まい【上方舞】‥マヒ

上方で発生して広まった舞。能の舞から影響を受け、座敷舞として完成。京都または大阪を本拠地とする。→京舞。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐もの【上方者】

上方の人。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐がたり【神語り】

神が人にのりうつって語ること。託宣。また、神についての物語。

かみ‐ガッパ【紙合羽】

桐油紙とうゆがみで作った合羽。物にかぶせ、または身にまとう。浄瑠璃、曾我会稽山「―、締めたる笠の怯おくれじと」

かみ‐かぶり【紙冠】

法師・陰陽師が祈祷などの際に、仮につける紙製の冠。額に三角形の白紙をあて、その端を耳にはさむ。しかん。枕草子109「法師陰陽師の―して祓へしたる」

がみ‐がみ

口やかましく叱りつけたり文句を言ったりするさま。「―と小言を言う」

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】

賀茂別雷かもわけいかずち神社の通称。

かみ‐がやつり【紙蚊帳吊】

カヤツリグサ科の大形多年草。アフリカ原産。茎の断面は三角形で高さ約2.5メートル。茎頂に多数の淡褐色の小穂をつける。ナイル下流などに繁茂し、古代エジプトで茎を圧搾して紙を製した。観賞用に温室で栽培。パピルス。

かみ‐から【守柄】

国司の人がら。

かみ‐から【神柄】

⇒かむから

かみ‐が・る【神がる】

〔他四〕

(遊里語)取巻き扱いする。素人幇間なみにあしらう。転じて、うるさがる。いやがる。傾城買四十八手「頃日このごろは座敷の新造衆がいつても、いつそ―・りんすとさ」→かみ(神・髪)

かみ‐かわ【紙革】‥カハ

紙で革のように造ったもの。

かみかわ【上川】‥カハ

北海道中央部の支庁。旭川市・士別市・名寄市など22市町村が含まれる。

⇒かみかわ‐ぼんち【上川盆地】

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】‥カハ‥

北海道中央部にある盆地。気候は内陸性。日本の最寒冷地の一つ。中心に旭川市があり、旭川盆地ともいう。米作が盛ん。

⇒かみかわ【上川】

かみ‐かんむり【髟冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「髭」「髪」などの冠の「髟」の称。かみがしら。

かみ‐き【上期】

会計年度などを半分ずつに分けた、初めの半期。通常は半年間。上半期。↔下しも期

かみ‐きじ【紙生地・紙地】‥ヂ

紙を漆練りの糊で貼り固めて物の形を造ったもの。

かみ‐きず【咬み傷】

咬まれてできた傷。

かみき‐づき【神来月】

(旧暦10月出雲大社に集まった神々がそれぞれの国に帰って来る月の意)旧暦11月の異称。

かみ‐ぎぬ【紙衣】

(→)「かみこ」に同じ。狭衣物語2「―のいと薄き一つ真袈裟といふ物を着て」

かみ‐きぬた【紙砧】

①紙をつくるために、楮こうぞの皮を槌で打つこと。また、そのための木の台。錦之裏「―の音ことことことこと」

②下座げざの鳴物。楮の皮を槌で打って音を出す。しんみりした夜の情景などに用いる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「誂らへの合方、―」

かみ‐ぎょう【上京】‥ギヤウ

①京都北部の御所を中心とする一帯の地。かつて貴族が多く住んだ。↔下京。

②京都市の区名。

かみ‐きり【紙切り】

①紙を切り抜いていろいろの形を作ること。また、寄席よせなどで、客の注文に応じて、それを行う芸。

②(→)「紙切り小刀」に同じ。

⇒かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

かみ‐きり【髪切り】

①遊女が客への真心のしるしとして髪を切って与えること。

②髪を切り下げにすること。また、そうした女。後家。

③髪切虫の略。

⇒かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

紙を切るのに用いるこがたな。かみきり。

⇒かみ‐きり【紙切り】

かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

①カミキリムシ科の甲虫の総称。世界に2万種以上。最大のものは体長約10センチメートル。口の左右に鋭い大顎があって、竹木類を咬むことがある。長い触角をもち、その基部に複眼を備える。ゴマダラカミキリ・クワカミキリなどが最も普通。幼虫は「てっぽうむし」と呼ばれ、立木の材部を食害する。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

アオスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

クワカミキリ

撮影:海野和男

クワカミキリ

撮影:海野和男

ゴマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ゴマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

シロスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

シロスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ベニカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ベニカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

マツノマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

マツノマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリボシカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリボシカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

②結髪を元結の際から切る魔力があるという想像上の虫。嬉遊笑覧「寛永十四年の頃かとよ、―といへる妖孽ようげつありといひふらし」

⇒かみ‐きり【髪切り】

かみ‐き・る【噛み切る】

〔他五〕

噛んで切る。くいきる。

かみ‐きれ【紙切れ】

紙のきれはし。紙片。「―にメモする」

かみ‐ぎわ【髪際】‥ギハ

額などの髪のはえぎわ。

かみ‐くじ【紙鬮・紙籤】

紙をまるめて作ったくじ。近世では船乗りが神慮を問うとき用いた。

かみ‐くず【紙屑】‥クヅ

不用となった紙片。使って捨てた紙。「―を燃やす」

⇒かみくず‐かい【紙屑買い】

⇒かみくず‐ひろい【紙屑拾い】

かみくず‐かい【紙屑買い】‥クヅカヒ

紙屑やその他の廃物を買いあるく職業。また、その人。紙屑屋。くずや。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみくず‐ひろい【紙屑拾い】‥クヅヒロヒ

紙屑などを拾い歩いて売る職業。また、その人。くずひろい。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみ‐くせ【髪癖】

(カミグセとも)生れつきの毛髪の性質。

かみ‐くだ・く【噛み砕く】

〔他五〕

①噛んでくだく。

②難しい事を分かりやすくする。「―・いて説明する」

かみ‐くち【神口】

民間の巫女みこが神懸りして、神託を告げること。→仏口ほとけぐち

かみ‐ぐち【上口】

京阪地方の言葉。上方かみがた言葉。上方弁。他所口よそぐち。時に東京弁をも指していう。

かみ‐ぐに【神国】

①神が治める国。しんこく。夫木和歌抄30「―と豊葦原を定めおきて」

②(→)「かみごおり」に同じ。

かみ‐くら【上座】

かみざ。宮崎三昧、指環「奥座敷へ案内して―に敷設けたる縮緬の座布団の上へ請じ」

かみ‐クロース【紙クロース】

型付け・着色などをして、布地に似せた丈夫な紙。おもに本の表紙に用いる。

かみ‐け【上け】

南風。↔しもけ

かみ‐げ【神気】

(カミケとも)神がかりの状態。狂言、秀句傘「―に御座る」

かみ‐けいし【上家司】

上級の家司けいし。家令・別当、後にはもっぱら別当を指す。↔下家司しもけいし

かみ‐けしょう【髪化粧】‥シヤウ

髪を飾り化粧をすること。

かみ‐こ【神子】

かんなぎ。みこ。

かみ‐こ【紙子・紙衣】

紙製の衣服。厚紙に柿渋を引き、乾かしたものを揉みやわらげ、露にさらして渋の臭みを去ってつくった保温用の衣服。もとは律宗の僧が用いたが、後には一般にも用い、元禄(1688〜1704)の頃には遊里などでも流行した。かみぎぬ。〈[季]冬〉。奥の細道「―一衣は夜の防ぎ」

紙子

②結髪を元結の際から切る魔力があるという想像上の虫。嬉遊笑覧「寛永十四年の頃かとよ、―といへる妖孽ようげつありといひふらし」

⇒かみ‐きり【髪切り】

かみ‐き・る【噛み切る】

〔他五〕

噛んで切る。くいきる。

かみ‐きれ【紙切れ】

紙のきれはし。紙片。「―にメモする」

かみ‐ぎわ【髪際】‥ギハ

額などの髪のはえぎわ。

かみ‐くじ【紙鬮・紙籤】

紙をまるめて作ったくじ。近世では船乗りが神慮を問うとき用いた。

かみ‐くず【紙屑】‥クヅ

不用となった紙片。使って捨てた紙。「―を燃やす」

⇒かみくず‐かい【紙屑買い】

⇒かみくず‐ひろい【紙屑拾い】

かみくず‐かい【紙屑買い】‥クヅカヒ

紙屑やその他の廃物を買いあるく職業。また、その人。紙屑屋。くずや。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみくず‐ひろい【紙屑拾い】‥クヅヒロヒ

紙屑などを拾い歩いて売る職業。また、その人。くずひろい。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみ‐くせ【髪癖】

(カミグセとも)生れつきの毛髪の性質。

かみ‐くだ・く【噛み砕く】

〔他五〕

①噛んでくだく。

②難しい事を分かりやすくする。「―・いて説明する」

かみ‐くち【神口】

民間の巫女みこが神懸りして、神託を告げること。→仏口ほとけぐち

かみ‐ぐち【上口】

京阪地方の言葉。上方かみがた言葉。上方弁。他所口よそぐち。時に東京弁をも指していう。

かみ‐ぐに【神国】

①神が治める国。しんこく。夫木和歌抄30「―と豊葦原を定めおきて」

②(→)「かみごおり」に同じ。

かみ‐くら【上座】

かみざ。宮崎三昧、指環「奥座敷へ案内して―に敷設けたる縮緬の座布団の上へ請じ」

かみ‐クロース【紙クロース】

型付け・着色などをして、布地に似せた丈夫な紙。おもに本の表紙に用いる。

かみ‐け【上け】

南風。↔しもけ

かみ‐げ【神気】

(カミケとも)神がかりの状態。狂言、秀句傘「―に御座る」

かみ‐けいし【上家司】

上級の家司けいし。家令・別当、後にはもっぱら別当を指す。↔下家司しもけいし

かみ‐けしょう【髪化粧】‥シヤウ

髪を飾り化粧をすること。

かみ‐こ【神子】

かんなぎ。みこ。

かみ‐こ【紙子・紙衣】

紙製の衣服。厚紙に柿渋を引き、乾かしたものを揉みやわらげ、露にさらして渋の臭みを去ってつくった保温用の衣服。もとは律宗の僧が用いたが、後には一般にも用い、元禄(1688〜1704)の頃には遊里などでも流行した。かみぎぬ。〈[季]冬〉。奥の細道「―一衣は夜の防ぎ」

紙子

⇒かみこ‐がみ【紙子紙】

⇒かみこ‐ずきん【紙子頭巾】

⇒かみこ‐ぞめ【紙子染】

⇒かみこ‐ばおり【紙子羽織】

⇒かみこ‐ろうにん【紙子浪人】

⇒紙子着て川へはまる

⇒紙子四十八枚

かみ‐こ【紙戸】

律令制で、図書寮ずしょりょうに属し、製紙に従事した品部しなべ。かみへ。

かみ‐ごいちにん【上御一人】

天皇の尊称。上一人かみいちにん。

かみ‐こうすい【紙香水】‥カウ‥

香水を紙にしみこませたもの。懐中などに入れて携帯する。

かみこうち【上高地】‥カウ‥

長野県西部、飛騨山脈南部の梓川あずさがわ上流の景勝地。中部山岳国立公園の一部。標高約1500メートル。温泉や大正池があり、槍ヶ岳・穂高連峰・常念岳・焼岳などへの登山基地。神河内。上河内。

上高地

撮影:山梨勝弘

⇒かみこ‐がみ【紙子紙】

⇒かみこ‐ずきん【紙子頭巾】

⇒かみこ‐ぞめ【紙子染】

⇒かみこ‐ばおり【紙子羽織】

⇒かみこ‐ろうにん【紙子浪人】

⇒紙子着て川へはまる

⇒紙子四十八枚

かみ‐こ【紙戸】

律令制で、図書寮ずしょりょうに属し、製紙に従事した品部しなべ。かみへ。

かみ‐ごいちにん【上御一人】

天皇の尊称。上一人かみいちにん。

かみ‐こうすい【紙香水】‥カウ‥

香水を紙にしみこませたもの。懐中などに入れて携帯する。

かみこうち【上高地】‥カウ‥

長野県西部、飛騨山脈南部の梓川あずさがわ上流の景勝地。中部山岳国立公園の一部。標高約1500メートル。温泉や大正池があり、槍ヶ岳・穂高連峰・常念岳・焼岳などへの登山基地。神河内。上河内。

上高地

撮影:山梨勝弘

かみ‐こうぶり【神冠】‥カウブリ

神に贈る位階。神位。神階。

かみ‐こうぶり【紙冠】‥カウブリ

(→)「かみかぶり」に同じ。

かみ‐ごえ【神声】‥ゴヱ

神楽歌をうたうような声。蜻蛉日記中「例の―ふり出したるも」

かみ‐ごおり【神郡】‥ゴホリ

神社の封戸ふことされた郡。奈良初期には伊勢の度会わたらい・多気、常陸の鹿島、下総の香取、上総(のち安房)の安房、出雲の意宇、筑前の宗形など。平安時代以後次第に増加。かみぐに。しんぐん。

かみこ‐がみ【紙子紙】

紙子を仕立てるのに用いる紙。柿渋を引き、揉んで柔らかにしたつぎあわせの厚紙。西鶴諸国ばなし「七人の客いづれも―の袖をつらね」

⇒かみ‐こ【紙子・紙衣】

かみ‐こうぶり【神冠】‥カウブリ

神に贈る位階。神位。神階。

かみ‐こうぶり【紙冠】‥カウブリ

(→)「かみかぶり」に同じ。

かみ‐ごえ【神声】‥ゴヱ

神楽歌をうたうような声。蜻蛉日記中「例の―ふり出したるも」

かみ‐ごおり【神郡】‥ゴホリ

神社の封戸ふことされた郡。奈良初期には伊勢の度会わたらい・多気、常陸の鹿島、下総の香取、上総(のち安房)の安房、出雲の意宇、筑前の宗形など。平安時代以後次第に増加。かみぐに。しんぐん。

かみこ‐がみ【紙子紙】

紙子を仕立てるのに用いる紙。柿渋を引き、揉んで柔らかにしたつぎあわせの厚紙。西鶴諸国ばなし「七人の客いづれも―の袖をつらね」

⇒かみ‐こ【紙子・紙衣】

エー‐ばん【A判】

ビー‐ばん【B判】

②(じゃんけんで)手のひら。ぱあ。

かみ【髪】

①頭部にはえる毛。頭髪。万葉集5「か黒き―にいつの間まか霜の降りけむ」。「―を切る」

②頭部の毛を結った形。かみかたち。「―がくずれる」

⇒髪を下ろす

⇒髪をはやす

かみ【長官】

(上の意)律令制の四等官しとうかんの最上の官。役所によって文字を異にし、太政官では「大臣」、神祇官では「伯」、省では「卿」、弾正台では「尹」、坊・職では「大夫」、寮では「頭」、司では「正」、近衛府では「大将」、兵衛府・衛門府などでは「督」、国では「守」(826年以降、上総・常陸・上野では介すけを守、長官を太守と称)と書く。→四等官(表)

かみ【香美】

高知県北東部の市。市域には山林が多く、ユズが特産。人口3万。

か‐み【加味】

①原料を加減して薬を調合すること。また、食物に味をつけ加えること。

②ある事物に他の要素などをつけ加えること。「日常の成績を―して点をつける」

か‐み【佳味】

よい味。美味。また、よい趣。

が‐み【雅味】

上品で風流な趣。

かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】‥アヒ

①かみあうこと。

②はげしい喧嘩。

⇒かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】

かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】‥アヒ‥

(claw clutch)爪によってかみあうクラッチの総称。

⇒かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】

かみ‐あ・う【噛み合う】‥アフ

〔自五〕

①獣などが互いに噛んでたたかう。激しく争う。喧嘩する。

②歯車などがぴったり組み合わさる。

③意見や考えのやりとりがうまく合う。「議論が―・わない」

かみ‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かみ‐あげ【神上げ】

神降ろしした神を祭り終わった後、天に送り返すこと。神楽歌、明星「すべ神の今朝の―にあふ人は千歳のいのちありといふなり」

かみ‐あげ【髪上げ】

①頭髪を頭上にまとめて結うこと。

②昔、女が成人して垂れ髪を束ねて結い上げること。

③女房が儀式または陪膳のときの礼装として、垂れ髪の前部を高くとって束ね、釵子さいし・さし櫛をつけたもの。また、その女房。

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄本島に残る祭祀用建造物。うたき(御岳)に付属する。茅葺・寄棟の小屋で床も壁もなく、屋根は低く垂れて腰をかがめなければ入れない。

かみ‐あそび【神遊】

(→)神楽かぐらに同じ。古今和歌集神遊歌「―のうた」

かみ‐あつめ【神集め】

旧暦10月、日本国中の神が出雲大社に集まり男女の縁結び神事を行うという俗信。

かみ‐あぶら【髪油】

頭髪につけて色艶をよくし、髪かたちを整える油。すきあぶら・びんつけあぶら・伽羅きゃら油・水油・ポマードなど。

かみあまくさ【上天草】

熊本県西部、天草諸島の北半の島々からなる市。ほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれる観光・農業地域。人口3万3千。

かみ‐あらい【髪洗い】‥アラヒ

①髪の油や垢を洗い落とすこと。洗髪。「髪洗う」は〈[季]夏〉で、特に女性の洗髪についていう。

②歌舞伎舞踊の石橋物しゃっきょうものの、獅子の狂いを表す所作で、長い毛を前に垂らし、首を動かして振り回す形の称。

⇒かみあらい‐こ【髪洗い粉】

かみあらい‐こ【髪洗い粉】‥アラヒ‥

髪を洗うのに用いる粉末。粘土、澱粉質、椿の実のしぼりかすなどを用いた。

⇒かみ‐あらい【髪洗い】

かみあり‐づき【神在月】

出雲国で旧暦10月の異称。日本国中の神々が、この月出雲大社に参集するとの俗信に基づく。〈[季]冬〉。→神無かみな月

かみ‐あれ【神荒れ】

神在月かみありづきに起こるという暴風雨。

かみ‐あわせ【噛み合せ】‥アハセ

噛み合うようにすること。また、その具合。「―が悪い」

かみ‐あわ・せる【噛み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]かみあは・す(下二)

①上下の歯を合わせて噛む。

②噛み合うようにさせる。「大小の歯車を―・せる」

かみ‐いじり【神弄り】‥イヂリ

真の信心からでなく、わけもなく神詣でをするのをあざけっていう語。かみせせり。

かみいずみ【上泉】‥イヅミ

姓氏の一つ。

⇒かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】

⇒かみいずみ‐りゅう【上泉流】

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】‥イヅミ‥

室町末期の剣客・兵学家。伊勢守、のち武蔵守信綱。上野の人。諸国を遊歴。陰流かげりゅうなどを学び、新陰流を興す。門人に柳生宗厳むねよし・疋田文五郎らがいる。( 〜1577?)

⇒かみいずみ【上泉】

かみいずみ‐りゅう【上泉流】‥イヅミリウ

上泉信綱(秀綱)が小笠原氏隆に学んで興した兵学の一派。氏隆流。

⇒かみいずみ【上泉】

かみ‐いだし【髪出】

(髪の毛の先を出す所の意)近世の兜かぶとの浮張うけばりのうしろにある穴。かみだし。

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‥クワツ‥

動詞の活用の一つ。各活用形語尾に五十音図のイ列1段の不変化部分があるもの。文語では「見る(み・み・みる・みる・みれ・みよ)」の類。口語では、そのほかに、文語の上二段活用に由来する「落ちる(ち・ち・ちる・ちる・ちれ・ちよ(ろ))」の類。

かみ‐いちにん【上一人】

(カミイチジンとも)天皇。上御一人。平家物語12「―をはじめ奉り」

かみ‐いと【紙糸】

紙をテープ状に切断して撚よった糸。ふすま地や包装用の布などを作るのに用いる。

かみ‐いぬ【咬み犬】

人に咬みつく犬。狂言、犬山伏「いかに悪心深き―なり共」

かみ‐いれ【紙入れ】

①鼻紙・薬品・小楊枝など、外出の時に入用な物を入れて携帯する用具。

②紙幣などを入れて持ちあるく入れもの。財布。

かみ‐うた【神歌】

①神徳をたたえる歌。かむうた。

②平安後期の雑芸ぞうげいの一つ。元来神祇に関する内容の曲をいったが、同じ種類のさまざまの曲を含めた名称となる。「梁塵秘抄」に集成。四句神歌と二句神歌とがある。

③能の「翁」の謡。しんか。

かみ‐うち【紙打ち】

①紙を紙砧かみきぬたで打つこと。

②(→)「針打ち」2に同じ。

かみ‐うつし【紙写し】

印画紙上に焼きつけた写真。↔硝子ガラス写し

かみ‐え【紙絵】‥ヱ

紙に描いた絵。障屏しょうへいや巻軸などに描いた絵に対して、普通の料紙に描いた絵。

かみ‐えび

〔植〕アオツヅラフジの別称。〈新撰字鏡7〉

かみ‐えぼし【紙烏帽子】

①紙製の烏帽子。陰陽師・法師・子供などがかぶる。

②葬式の時に、近親の者ないし棺担ぎ、位牌持ちが額に当てる三角形の白紙。紙隠かみかくし。額紙ひたいがみ。

かみ‐お【紙緒】‥ヲ

紙を巻いてつくった鼻緒。おもに草履ぞうりに用いる。

かみ‐おおじ【上大父】‥オホヂ

祖父母の祖父。高祖。〈新撰字鏡2〉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥

岐阜県北部、神通川上流にある鉱山。亜鉛・鉛を産出。廃液がイタイイタイ病の原因となった。2001年、鉱石採掘を中止。坑道を利用したニュートリノ検出装置がある。

カミオカンデ【Kamiokande】

(ndeはnucleon decay experimentの頭文字に由来)岐阜県飛騨市の神岡鉱山につくられたニュートリノの観測装置。3000トンの純水を入れ、高速荷電粒子が発する光を、チェレンコフ効果で観測する。1987年、大マゼラン雲中の超新星が発した11個のニュートリノを観測。→スーパー‐カミオカンデ

かみ‐おき【髪置き】

①幼児が頭髪を初めてのばす儀式。すが糸で作った白髪をかぶせ、頂におしろいをつけて祝う。近世、公家は2歳、武家3歳、あるいは男子3歳・女子2歳、庶民は男女3歳の時、多く陰暦11月15日に行なった。かみたて。櫛置き。〈[季]冬〉。好色一代男1「四つの年の霜月は―」

②唐衣からぎぬの襟を外に折り返した、中央の部分。上から垂れる髪が当たるところ。

かみ‐おくり【神送り】

①旧暦9月晦日から10月1日にかけての夜、諸国の神々が出雲大社へ旅立つのを送る神事。また当日の社参。〈[季]冬〉。↔神迎え。

②わざわいの神を追い払うこと。また、そのためのまじない。「風の神送り」など。

⇒かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

神送りの時の空模様。神々を送るために出雲の方角に風が起こるという。「神送りの風」とも。男色大鑑「折ふし―恐しげに、五色の雲騒ぎて」

⇒かみ‐おくり【神送り】

かみ‐おさえ【紙押え】‥オサヘ

文鎮ぶんちんのこと。

かみ‐おしろい【紙白粉】

練ねり白粉・香料を紙に塗って乾かし、携帯用の化粧料としたもの。おしろいがみ。

かみ‐おとめ【神少女】‥ヲトメ

神に奉仕する少女。草根集「―ふるきかざしの玉やおく」

かみ‐おむつ【紙御襁褓】

布おむつに対して、紙を主原料にした使い捨てのおむつ。

かみ‐おろし【上降ろし】

和歌の初句または文章の起句。十訓抄「秋風といふ―の句」

かみ‐おろし【神降ろし】

①祭の場に神霊を招請すること。

②巫女みこが託宣を受けるために神霊を身にのりうつらせること。

③起請文で、祈願・誓約する神々の名を書いた箇所。好色一代男4「女に書かせたる起請…―のところは残り侍る」

かみ‐おんな【上女】‥ヲンナ

①上方かみがたの女。

②奥向きの用を勤める女。奥女中。好色一代女5「家々に勤めし―の品定め」

かみ‐かえ・す【噛み反す】‥カヘス

〔他四〕

(→)「にれかむ」に同じ。

かみ‐かえり【神帰り】‥カヘリ

旧暦10月に諸国の神々が出雲大社に集まり、事終えてそれぞれもとの国に帰ること。また、その帰る日。10月晦日、または11月1日。〈[季]冬〉

かみ‐がかり【上掛り】

能の流派の分類名。シテ方では観世・宝生の2流。京がかり。↔下掛り

かみ‐がかり【神懸り・神憑り】

①(古くはカムガカリとも)神霊が人身にのりうつること。また、その人。古事記上「―して胸乳をかき出で」

②常人とは思えない言動をすること。また、そういう人。

かみ‐がか・る【神懸かる・神憑る】

〔自五〕

神霊に乗り移られる。また、そう思えるような常軌を逸した言動をする。

かみ‐がき【神垣】

①神社の周囲の垣。いがき。玉垣。みずがき。源氏物語賢木「―はしるしの杉もなきものを」

②神社。金葉和歌集雑「―は木の丸殿にあらねども」

⇒かみがき‐の【神垣の】

⇒かみがき‐や【神垣や】

かみ‐がき【髪掻】

⇒こうがい(笄)。〈類聚名義抄〉

かみがき‐の【神垣の】

〔枕〕

神域としての「みむろ」「みむろの山」などにかかる。古今和歌集神遊歌「―みむろの山の榊葉は」

⇒かみ‐がき【神垣】

かみがき‐や【神垣や】

〔枕〕

「神垣の」に同じ。

⇒かみ‐がき【神垣】

かみ‐かくし【神隠し】

①子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神のしわざとした。狂言、居杭「見た所は見へませね共、惣じて―などと申して」。「―にあう」

②服喪中、白紙を貼って神棚を隠すこと。

かみ‐かくし【紙隠・髪隠】

(→)紙烏帽子かみえぼし2に同じ。

かみ‐がく・る【神隠る】

〔自下二〕

おなくなりになる。崩御される。雨月物語1「思ひきや…深山のおどろの下に―・れ給はんとは」

かみ‐がくれ【神隠れ】

①神の姿が見えなくなること。また、貴人が死ぬこと。謡曲、葛城「岩橋の末絶えて、―にぞなりにける」

②だれにも気づかれないように隠れること。浄瑠璃、心中天の網島「―してやり過ごし」

かみ‐かけて【神掛けて】

神に誓って。決して。神しん以て。枕草子316「誓へ君遠江の―むげに浜名のはし見ざりきや」

かみかけてさんごたいせつ【盟三五大切】

歌舞伎脚本。4世鶴屋南北作。1825年(文政8)初演。「忠臣蔵」を背景に「五大力恋緘ごだいりきこいのふうじめ」などの小万源五兵衛の話を脚色。

かみ‐かざり【髪飾り】

髪をかざるための装飾品。櫛くし・簪かんざし・笄こうがいなど。

かみ‐かしら【髪頭】

①頭部。頭。

②髪。日本永代蔵2「毎日―も自らすきて」

かみ‐がしら【髟頭】

(→)「かみかんむり」に同じ。

かみ‐かぜ【神風】

①神の威徳によって起こるという風。特に、元寇の際に元艦を沈没させた大風をいう。かむかぜ。「―が吹く」

②第二次大戦中の特攻隊の呼称。

③転じて、命知らずで向う見ずなさま。「―タクシー」

⇒かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

⇒かみかぜ‐の【神風の】

⇒かみかぜ‐や【神風や】

かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

(正しくは「神風」はシンプウ)第二次大戦末期に海軍で編成された航空機による特攻隊。1944年(昭和19)10月、米軍のフィリピン上陸作戦に対抗するため、大西滝治郎海軍中将の提唱により編成され、米空母等に体当り攻撃を行なったのが最初。

神風特攻隊 梅花隊聖武隊の出撃 1944年11月

提供:毎日新聞社

エー‐ばん【A判】

ビー‐ばん【B判】

②(じゃんけんで)手のひら。ぱあ。

かみ【髪】

①頭部にはえる毛。頭髪。万葉集5「か黒き―にいつの間まか霜の降りけむ」。「―を切る」

②頭部の毛を結った形。かみかたち。「―がくずれる」

⇒髪を下ろす

⇒髪をはやす

かみ【長官】

(上の意)律令制の四等官しとうかんの最上の官。役所によって文字を異にし、太政官では「大臣」、神祇官では「伯」、省では「卿」、弾正台では「尹」、坊・職では「大夫」、寮では「頭」、司では「正」、近衛府では「大将」、兵衛府・衛門府などでは「督」、国では「守」(826年以降、上総・常陸・上野では介すけを守、長官を太守と称)と書く。→四等官(表)

かみ【香美】

高知県北東部の市。市域には山林が多く、ユズが特産。人口3万。

か‐み【加味】

①原料を加減して薬を調合すること。また、食物に味をつけ加えること。

②ある事物に他の要素などをつけ加えること。「日常の成績を―して点をつける」

か‐み【佳味】

よい味。美味。また、よい趣。

が‐み【雅味】

上品で風流な趣。

かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】‥アヒ

①かみあうこと。

②はげしい喧嘩。

⇒かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】

かみあい‐クラッチ【咬み合いクラッチ】‥アヒ‥

(claw clutch)爪によってかみあうクラッチの総称。

⇒かみ‐あい【噛み合い・咬み合い】

かみ‐あ・う【噛み合う】‥アフ

〔自五〕

①獣などが互いに噛んでたたかう。激しく争う。喧嘩する。

②歯車などがぴったり組み合わさる。

③意見や考えのやりとりがうまく合う。「議論が―・わない」

かみ‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かみ‐あげ【神上げ】

神降ろしした神を祭り終わった後、天に送り返すこと。神楽歌、明星「すべ神の今朝の―にあふ人は千歳のいのちありといふなり」

かみ‐あげ【髪上げ】

①頭髪を頭上にまとめて結うこと。

②昔、女が成人して垂れ髪を束ねて結い上げること。

③女房が儀式または陪膳のときの礼装として、垂れ髪の前部を高くとって束ね、釵子さいし・さし櫛をつけたもの。また、その女房。

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄本島に残る祭祀用建造物。うたき(御岳)に付属する。茅葺・寄棟の小屋で床も壁もなく、屋根は低く垂れて腰をかがめなければ入れない。

かみ‐あそび【神遊】

(→)神楽かぐらに同じ。古今和歌集神遊歌「―のうた」

かみ‐あつめ【神集め】

旧暦10月、日本国中の神が出雲大社に集まり男女の縁結び神事を行うという俗信。

かみ‐あぶら【髪油】

頭髪につけて色艶をよくし、髪かたちを整える油。すきあぶら・びんつけあぶら・伽羅きゃら油・水油・ポマードなど。

かみあまくさ【上天草】

熊本県西部、天草諸島の北半の島々からなる市。ほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれる観光・農業地域。人口3万3千。

かみ‐あらい【髪洗い】‥アラヒ

①髪の油や垢を洗い落とすこと。洗髪。「髪洗う」は〈[季]夏〉で、特に女性の洗髪についていう。

②歌舞伎舞踊の石橋物しゃっきょうものの、獅子の狂いを表す所作で、長い毛を前に垂らし、首を動かして振り回す形の称。

⇒かみあらい‐こ【髪洗い粉】

かみあらい‐こ【髪洗い粉】‥アラヒ‥

髪を洗うのに用いる粉末。粘土、澱粉質、椿の実のしぼりかすなどを用いた。

⇒かみ‐あらい【髪洗い】

かみあり‐づき【神在月】

出雲国で旧暦10月の異称。日本国中の神々が、この月出雲大社に参集するとの俗信に基づく。〈[季]冬〉。→神無かみな月

かみ‐あれ【神荒れ】

神在月かみありづきに起こるという暴風雨。

かみ‐あわせ【噛み合せ】‥アハセ

噛み合うようにすること。また、その具合。「―が悪い」

かみ‐あわ・せる【噛み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]かみあは・す(下二)

①上下の歯を合わせて噛む。

②噛み合うようにさせる。「大小の歯車を―・せる」

かみ‐いじり【神弄り】‥イヂリ

真の信心からでなく、わけもなく神詣でをするのをあざけっていう語。かみせせり。

かみいずみ【上泉】‥イヅミ

姓氏の一つ。

⇒かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】

⇒かみいずみ‐りゅう【上泉流】

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】‥イヅミ‥

室町末期の剣客・兵学家。伊勢守、のち武蔵守信綱。上野の人。諸国を遊歴。陰流かげりゅうなどを学び、新陰流を興す。門人に柳生宗厳むねよし・疋田文五郎らがいる。( 〜1577?)

⇒かみいずみ【上泉】

かみいずみ‐りゅう【上泉流】‥イヅミリウ

上泉信綱(秀綱)が小笠原氏隆に学んで興した兵学の一派。氏隆流。

⇒かみいずみ【上泉】

かみ‐いだし【髪出】

(髪の毛の先を出す所の意)近世の兜かぶとの浮張うけばりのうしろにある穴。かみだし。

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‥クワツ‥

動詞の活用の一つ。各活用形語尾に五十音図のイ列1段の不変化部分があるもの。文語では「見る(み・み・みる・みる・みれ・みよ)」の類。口語では、そのほかに、文語の上二段活用に由来する「落ちる(ち・ち・ちる・ちる・ちれ・ちよ(ろ))」の類。

かみ‐いちにん【上一人】

(カミイチジンとも)天皇。上御一人。平家物語12「―をはじめ奉り」

かみ‐いと【紙糸】

紙をテープ状に切断して撚よった糸。ふすま地や包装用の布などを作るのに用いる。

かみ‐いぬ【咬み犬】

人に咬みつく犬。狂言、犬山伏「いかに悪心深き―なり共」

かみ‐いれ【紙入れ】

①鼻紙・薬品・小楊枝など、外出の時に入用な物を入れて携帯する用具。

②紙幣などを入れて持ちあるく入れもの。財布。

かみ‐うた【神歌】

①神徳をたたえる歌。かむうた。

②平安後期の雑芸ぞうげいの一つ。元来神祇に関する内容の曲をいったが、同じ種類のさまざまの曲を含めた名称となる。「梁塵秘抄」に集成。四句神歌と二句神歌とがある。

③能の「翁」の謡。しんか。

かみ‐うち【紙打ち】

①紙を紙砧かみきぬたで打つこと。

②(→)「針打ち」2に同じ。

かみ‐うつし【紙写し】

印画紙上に焼きつけた写真。↔硝子ガラス写し

かみ‐え【紙絵】‥ヱ

紙に描いた絵。障屏しょうへいや巻軸などに描いた絵に対して、普通の料紙に描いた絵。

かみ‐えび

〔植〕アオツヅラフジの別称。〈新撰字鏡7〉

かみ‐えぼし【紙烏帽子】

①紙製の烏帽子。陰陽師・法師・子供などがかぶる。

②葬式の時に、近親の者ないし棺担ぎ、位牌持ちが額に当てる三角形の白紙。紙隠かみかくし。額紙ひたいがみ。

かみ‐お【紙緒】‥ヲ

紙を巻いてつくった鼻緒。おもに草履ぞうりに用いる。

かみ‐おおじ【上大父】‥オホヂ

祖父母の祖父。高祖。〈新撰字鏡2〉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥

岐阜県北部、神通川上流にある鉱山。亜鉛・鉛を産出。廃液がイタイイタイ病の原因となった。2001年、鉱石採掘を中止。坑道を利用したニュートリノ検出装置がある。

カミオカンデ【Kamiokande】

(ndeはnucleon decay experimentの頭文字に由来)岐阜県飛騨市の神岡鉱山につくられたニュートリノの観測装置。3000トンの純水を入れ、高速荷電粒子が発する光を、チェレンコフ効果で観測する。1987年、大マゼラン雲中の超新星が発した11個のニュートリノを観測。→スーパー‐カミオカンデ

かみ‐おき【髪置き】

①幼児が頭髪を初めてのばす儀式。すが糸で作った白髪をかぶせ、頂におしろいをつけて祝う。近世、公家は2歳、武家3歳、あるいは男子3歳・女子2歳、庶民は男女3歳の時、多く陰暦11月15日に行なった。かみたて。櫛置き。〈[季]冬〉。好色一代男1「四つの年の霜月は―」

②唐衣からぎぬの襟を外に折り返した、中央の部分。上から垂れる髪が当たるところ。

かみ‐おくり【神送り】

①旧暦9月晦日から10月1日にかけての夜、諸国の神々が出雲大社へ旅立つのを送る神事。また当日の社参。〈[季]冬〉。↔神迎え。

②わざわいの神を追い払うこと。また、そのためのまじない。「風の神送り」など。

⇒かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

かみおくり‐の‐そら【神送りの空】

神送りの時の空模様。神々を送るために出雲の方角に風が起こるという。「神送りの風」とも。男色大鑑「折ふし―恐しげに、五色の雲騒ぎて」

⇒かみ‐おくり【神送り】

かみ‐おさえ【紙押え】‥オサヘ

文鎮ぶんちんのこと。

かみ‐おしろい【紙白粉】

練ねり白粉・香料を紙に塗って乾かし、携帯用の化粧料としたもの。おしろいがみ。

かみ‐おとめ【神少女】‥ヲトメ

神に奉仕する少女。草根集「―ふるきかざしの玉やおく」

かみ‐おむつ【紙御襁褓】

布おむつに対して、紙を主原料にした使い捨てのおむつ。

かみ‐おろし【上降ろし】

和歌の初句または文章の起句。十訓抄「秋風といふ―の句」

かみ‐おろし【神降ろし】

①祭の場に神霊を招請すること。

②巫女みこが託宣を受けるために神霊を身にのりうつらせること。

③起請文で、祈願・誓約する神々の名を書いた箇所。好色一代男4「女に書かせたる起請…―のところは残り侍る」

かみ‐おんな【上女】‥ヲンナ

①上方かみがたの女。

②奥向きの用を勤める女。奥女中。好色一代女5「家々に勤めし―の品定め」

かみ‐かえ・す【噛み反す】‥カヘス

〔他四〕

(→)「にれかむ」に同じ。

かみ‐かえり【神帰り】‥カヘリ

旧暦10月に諸国の神々が出雲大社に集まり、事終えてそれぞれもとの国に帰ること。また、その帰る日。10月晦日、または11月1日。〈[季]冬〉

かみ‐がかり【上掛り】

能の流派の分類名。シテ方では観世・宝生の2流。京がかり。↔下掛り

かみ‐がかり【神懸り・神憑り】

①(古くはカムガカリとも)神霊が人身にのりうつること。また、その人。古事記上「―して胸乳をかき出で」

②常人とは思えない言動をすること。また、そういう人。

かみ‐がか・る【神懸かる・神憑る】

〔自五〕

神霊に乗り移られる。また、そう思えるような常軌を逸した言動をする。

かみ‐がき【神垣】

①神社の周囲の垣。いがき。玉垣。みずがき。源氏物語賢木「―はしるしの杉もなきものを」

②神社。金葉和歌集雑「―は木の丸殿にあらねども」

⇒かみがき‐の【神垣の】

⇒かみがき‐や【神垣や】

かみ‐がき【髪掻】

⇒こうがい(笄)。〈類聚名義抄〉

かみがき‐の【神垣の】

〔枕〕

神域としての「みむろ」「みむろの山」などにかかる。古今和歌集神遊歌「―みむろの山の榊葉は」

⇒かみ‐がき【神垣】

かみがき‐や【神垣や】

〔枕〕

「神垣の」に同じ。

⇒かみ‐がき【神垣】

かみ‐かくし【神隠し】

①子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神のしわざとした。狂言、居杭「見た所は見へませね共、惣じて―などと申して」。「―にあう」

②服喪中、白紙を貼って神棚を隠すこと。

かみ‐かくし【紙隠・髪隠】

(→)紙烏帽子かみえぼし2に同じ。

かみ‐がく・る【神隠る】

〔自下二〕

おなくなりになる。崩御される。雨月物語1「思ひきや…深山のおどろの下に―・れ給はんとは」

かみ‐がくれ【神隠れ】

①神の姿が見えなくなること。また、貴人が死ぬこと。謡曲、葛城「岩橋の末絶えて、―にぞなりにける」

②だれにも気づかれないように隠れること。浄瑠璃、心中天の網島「―してやり過ごし」

かみ‐かけて【神掛けて】

神に誓って。決して。神しん以て。枕草子316「誓へ君遠江の―むげに浜名のはし見ざりきや」

かみかけてさんごたいせつ【盟三五大切】

歌舞伎脚本。4世鶴屋南北作。1825年(文政8)初演。「忠臣蔵」を背景に「五大力恋緘ごだいりきこいのふうじめ」などの小万源五兵衛の話を脚色。

かみ‐かざり【髪飾り】

髪をかざるための装飾品。櫛くし・簪かんざし・笄こうがいなど。

かみ‐かしら【髪頭】

①頭部。頭。

②髪。日本永代蔵2「毎日―も自らすきて」

かみ‐がしら【髟頭】

(→)「かみかんむり」に同じ。

かみ‐かぜ【神風】

①神の威徳によって起こるという風。特に、元寇の際に元艦を沈没させた大風をいう。かむかぜ。「―が吹く」

②第二次大戦中の特攻隊の呼称。

③転じて、命知らずで向う見ずなさま。「―タクシー」

⇒かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

⇒かみかぜ‐の【神風の】

⇒かみかぜ‐や【神風や】

かみかぜ‐とくべつこうげきたい【神風特別攻撃隊】

(正しくは「神風」はシンプウ)第二次大戦末期に海軍で編成された航空機による特攻隊。1944年(昭和19)10月、米軍のフィリピン上陸作戦に対抗するため、大西滝治郎海軍中将の提唱により編成され、米空母等に体当り攻撃を行なったのが最初。

神風特攻隊 梅花隊聖武隊の出撃 1944年11月

提供:毎日新聞社

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐の【神風の】

〔枕〕

「伊勢」「五十鈴いすず川」「八坂」などにかかる。かむかぜの。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐や【神風や】

〔枕〕

「伊勢」「御裳濯みもすそ川」「五十鈴川」「山田の原」「玉串の葉」「夕日」などにかかる。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみ‐がた【上方】

明治維新以前、京都に皇居があったため、京都およびその付近、また、広く畿内地方を呼びならわすようになった称。狂言、磁石「未だ―を見物致さぬ程に」

⇒かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

⇒かみがた‐え【上方絵】

⇒かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

⇒かみがた‐きょうげん【上方狂言】

⇒かみがた‐ご【上方語】

⇒かみがた‐ざいろく【上方才六】

⇒かみがた‐しゅ【上方衆】

⇒かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】

⇒かみがた‐すじ【上方筋】

⇒かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

⇒かみがた‐ぶんがく【上方文学】

⇒かみがた‐まい【上方舞】

⇒かみがた‐もの【上方者】

かみ‐がた【髪形・髪型】

髪のかたち。かみかたち。

かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

①江戸時代に、上方で演奏されていた三味線伴奏の歌曲に対する江戸の人の称。地歌の別称としても用いる。↔江戸唄。

②江戸歌のうち、現在上方にのみ伝わる曲の総称。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐え【上方絵】‥ヱ

上方で行われた浮世絵版画。↔江戸絵。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

上方で発達した歌舞伎。→上方狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‥キヤウ‥

京坂地方独特の柔らかみと色気とを持つ歌舞伎狂言。元禄(1688〜1704)期の坂田藤十郎が上演した狂言や、宝暦(1751〜1764)以降の義太夫狂言はその代表。↔江戸狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ご【上方語】

江戸時代、京都・大坂を中心に使われた言語。上方言葉。↔江戸語。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ざいろく【上方才六】

江戸で、上方の人をののしっていう称。かみがたぜえろく。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かた・し【頭堅し】

〔形ク〕

健康である。かしらかたし。浄瑠璃、心中二つ腹帯「行く末を―・かれと」

かみがた‐しゅ【上方衆】

上方の人々。かみがたもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】‥ジヤウ‥

上方で生まれた浄瑠璃。主に流派を指していう。義太夫節・文弥ぶんや節・伊勢島節・嘉太夫節・角太夫かくたゆう節・播磨節の類。↔江戸浄瑠璃。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐すじ【上方筋】‥スヂ

江戸幕府で、畿内および近江・丹波・播磨の8カ国を一つの地方区として称したもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

(→)上方才六ざいろくに同じ。浮世風呂2「おめへがたの事を―といふわな」

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かたち【髪容・髪貌・髪形】

①髪のかたち。髪の様子。髪つき。

②頭髪と容貌。

かみがた‐ぶんがく【上方文学】

江戸時代文学の一区分。元禄期を中心として京坂地方に行われた町人文学。西鶴の浮世草子、近松門左衛門・竹田出雲らの浄瑠璃など溌剌たる生命がみなぎる。写実を生命とし、文体は雅俗折衷、俳諧風な文章の運び方を持つ。↔江戸文学。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐まい【上方舞】‥マヒ

上方で発生して広まった舞。能の舞から影響を受け、座敷舞として完成。京都または大阪を本拠地とする。→京舞。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐もの【上方者】

上方の人。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐がたり【神語り】

神が人にのりうつって語ること。託宣。また、神についての物語。

かみ‐ガッパ【紙合羽】

桐油紙とうゆがみで作った合羽。物にかぶせ、または身にまとう。浄瑠璃、曾我会稽山「―、締めたる笠の怯おくれじと」

かみ‐かぶり【紙冠】

法師・陰陽師が祈祷などの際に、仮につける紙製の冠。額に三角形の白紙をあて、その端を耳にはさむ。しかん。枕草子109「法師陰陽師の―して祓へしたる」

がみ‐がみ

口やかましく叱りつけたり文句を言ったりするさま。「―と小言を言う」

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】

賀茂別雷かもわけいかずち神社の通称。

かみ‐がやつり【紙蚊帳吊】

カヤツリグサ科の大形多年草。アフリカ原産。茎の断面は三角形で高さ約2.5メートル。茎頂に多数の淡褐色の小穂をつける。ナイル下流などに繁茂し、古代エジプトで茎を圧搾して紙を製した。観賞用に温室で栽培。パピルス。

かみ‐から【守柄】

国司の人がら。

かみ‐から【神柄】

⇒かむから

かみ‐が・る【神がる】

〔他四〕

(遊里語)取巻き扱いする。素人幇間なみにあしらう。転じて、うるさがる。いやがる。傾城買四十八手「頃日このごろは座敷の新造衆がいつても、いつそ―・りんすとさ」→かみ(神・髪)

かみ‐かわ【紙革】‥カハ

紙で革のように造ったもの。

かみかわ【上川】‥カハ

北海道中央部の支庁。旭川市・士別市・名寄市など22市町村が含まれる。

⇒かみかわ‐ぼんち【上川盆地】

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】‥カハ‥

北海道中央部にある盆地。気候は内陸性。日本の最寒冷地の一つ。中心に旭川市があり、旭川盆地ともいう。米作が盛ん。

⇒かみかわ【上川】

かみ‐かんむり【髟冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「髭」「髪」などの冠の「髟」の称。かみがしら。

かみ‐き【上期】

会計年度などを半分ずつに分けた、初めの半期。通常は半年間。上半期。↔下しも期

かみ‐きじ【紙生地・紙地】‥ヂ

紙を漆練りの糊で貼り固めて物の形を造ったもの。

かみ‐きず【咬み傷】

咬まれてできた傷。

かみき‐づき【神来月】

(旧暦10月出雲大社に集まった神々がそれぞれの国に帰って来る月の意)旧暦11月の異称。

かみ‐ぎぬ【紙衣】

(→)「かみこ」に同じ。狭衣物語2「―のいと薄き一つ真袈裟といふ物を着て」

かみ‐きぬた【紙砧】

①紙をつくるために、楮こうぞの皮を槌で打つこと。また、そのための木の台。錦之裏「―の音ことことことこと」

②下座げざの鳴物。楮の皮を槌で打って音を出す。しんみりした夜の情景などに用いる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「誂らへの合方、―」

かみ‐ぎょう【上京】‥ギヤウ

①京都北部の御所を中心とする一帯の地。かつて貴族が多く住んだ。↔下京。

②京都市の区名。

かみ‐きり【紙切り】

①紙を切り抜いていろいろの形を作ること。また、寄席よせなどで、客の注文に応じて、それを行う芸。

②(→)「紙切り小刀」に同じ。

⇒かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

かみ‐きり【髪切り】

①遊女が客への真心のしるしとして髪を切って与えること。

②髪を切り下げにすること。また、そうした女。後家。

③髪切虫の略。

⇒かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

紙を切るのに用いるこがたな。かみきり。

⇒かみ‐きり【紙切り】

かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

①カミキリムシ科の甲虫の総称。世界に2万種以上。最大のものは体長約10センチメートル。口の左右に鋭い大顎があって、竹木類を咬むことがある。長い触角をもち、その基部に複眼を備える。ゴマダラカミキリ・クワカミキリなどが最も普通。幼虫は「てっぽうむし」と呼ばれ、立木の材部を食害する。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

アオスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐の【神風の】

〔枕〕

「伊勢」「五十鈴いすず川」「八坂」などにかかる。かむかぜの。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみかぜ‐や【神風や】

〔枕〕

「伊勢」「御裳濯みもすそ川」「五十鈴川」「山田の原」「玉串の葉」「夕日」などにかかる。

⇒かみ‐かぜ【神風】

かみ‐がた【上方】

明治維新以前、京都に皇居があったため、京都およびその付近、また、広く畿内地方を呼びならわすようになった称。狂言、磁石「未だ―を見物致さぬ程に」

⇒かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

⇒かみがた‐え【上方絵】

⇒かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

⇒かみがた‐きょうげん【上方狂言】

⇒かみがた‐ご【上方語】

⇒かみがた‐ざいろく【上方才六】

⇒かみがた‐しゅ【上方衆】

⇒かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】

⇒かみがた‐すじ【上方筋】

⇒かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

⇒かみがた‐ぶんがく【上方文学】

⇒かみがた‐まい【上方舞】

⇒かみがた‐もの【上方者】

かみ‐がた【髪形・髪型】

髪のかたち。かみかたち。

かみがた‐うた【上方唄・上方歌】

①江戸時代に、上方で演奏されていた三味線伴奏の歌曲に対する江戸の人の称。地歌の別称としても用いる。↔江戸唄。

②江戸歌のうち、現在上方にのみ伝わる曲の総称。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐え【上方絵】‥ヱ

上方で行われた浮世絵版画。↔江戸絵。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐かぶき【上方歌舞伎】

上方で発達した歌舞伎。→上方狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‥キヤウ‥

京坂地方独特の柔らかみと色気とを持つ歌舞伎狂言。元禄(1688〜1704)期の坂田藤十郎が上演した狂言や、宝暦(1751〜1764)以降の義太夫狂言はその代表。↔江戸狂言。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ご【上方語】

江戸時代、京都・大坂を中心に使われた言語。上方言葉。↔江戸語。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ざいろく【上方才六】

江戸で、上方の人をののしっていう称。かみがたぜえろく。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かた・し【頭堅し】

〔形ク〕

健康である。かしらかたし。浄瑠璃、心中二つ腹帯「行く末を―・かれと」

かみがた‐しゅ【上方衆】

上方の人々。かみがたもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐じょうるり【上方浄瑠璃】‥ジヤウ‥

上方で生まれた浄瑠璃。主に流派を指していう。義太夫節・文弥ぶんや節・伊勢島節・嘉太夫節・角太夫かくたゆう節・播磨節の類。↔江戸浄瑠璃。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐すじ【上方筋】‥スヂ

江戸幕府で、畿内および近江・丹波・播磨の8カ国を一つの地方区として称したもの。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐ぜえろく【上方贅六】

(→)上方才六ざいろくに同じ。浮世風呂2「おめへがたの事を―といふわな」

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐かたち【髪容・髪貌・髪形】

①髪のかたち。髪の様子。髪つき。

②頭髪と容貌。

かみがた‐ぶんがく【上方文学】

江戸時代文学の一区分。元禄期を中心として京坂地方に行われた町人文学。西鶴の浮世草子、近松門左衛門・竹田出雲らの浄瑠璃など溌剌たる生命がみなぎる。写実を生命とし、文体は雅俗折衷、俳諧風な文章の運び方を持つ。↔江戸文学。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐まい【上方舞】‥マヒ

上方で発生して広まった舞。能の舞から影響を受け、座敷舞として完成。京都または大阪を本拠地とする。→京舞。

⇒かみ‐がた【上方】

かみがた‐もの【上方者】

上方の人。

⇒かみ‐がた【上方】

かみ‐がたり【神語り】

神が人にのりうつって語ること。託宣。また、神についての物語。

かみ‐ガッパ【紙合羽】

桐油紙とうゆがみで作った合羽。物にかぶせ、または身にまとう。浄瑠璃、曾我会稽山「―、締めたる笠の怯おくれじと」

かみ‐かぶり【紙冠】

法師・陰陽師が祈祷などの際に、仮につける紙製の冠。額に三角形の白紙をあて、その端を耳にはさむ。しかん。枕草子109「法師陰陽師の―して祓へしたる」

がみ‐がみ

口やかましく叱りつけたり文句を言ったりするさま。「―と小言を言う」

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】

賀茂別雷かもわけいかずち神社の通称。

かみ‐がやつり【紙蚊帳吊】

カヤツリグサ科の大形多年草。アフリカ原産。茎の断面は三角形で高さ約2.5メートル。茎頂に多数の淡褐色の小穂をつける。ナイル下流などに繁茂し、古代エジプトで茎を圧搾して紙を製した。観賞用に温室で栽培。パピルス。

かみ‐から【守柄】

国司の人がら。

かみ‐から【神柄】

⇒かむから

かみ‐が・る【神がる】

〔他四〕

(遊里語)取巻き扱いする。素人幇間なみにあしらう。転じて、うるさがる。いやがる。傾城買四十八手「頃日このごろは座敷の新造衆がいつても、いつそ―・りんすとさ」→かみ(神・髪)

かみ‐かわ【紙革】‥カハ

紙で革のように造ったもの。

かみかわ【上川】‥カハ

北海道中央部の支庁。旭川市・士別市・名寄市など22市町村が含まれる。

⇒かみかわ‐ぼんち【上川盆地】

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】‥カハ‥

北海道中央部にある盆地。気候は内陸性。日本の最寒冷地の一つ。中心に旭川市があり、旭川盆地ともいう。米作が盛ん。

⇒かみかわ【上川】

かみ‐かんむり【髟冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「髭」「髪」などの冠の「髟」の称。かみがしら。

かみ‐き【上期】

会計年度などを半分ずつに分けた、初めの半期。通常は半年間。上半期。↔下しも期

かみ‐きじ【紙生地・紙地】‥ヂ

紙を漆練りの糊で貼り固めて物の形を造ったもの。

かみ‐きず【咬み傷】

咬まれてできた傷。

かみき‐づき【神来月】

(旧暦10月出雲大社に集まった神々がそれぞれの国に帰って来る月の意)旧暦11月の異称。

かみ‐ぎぬ【紙衣】

(→)「かみこ」に同じ。狭衣物語2「―のいと薄き一つ真袈裟といふ物を着て」

かみ‐きぬた【紙砧】

①紙をつくるために、楮こうぞの皮を槌で打つこと。また、そのための木の台。錦之裏「―の音ことことことこと」

②下座げざの鳴物。楮の皮を槌で打って音を出す。しんみりした夜の情景などに用いる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「誂らへの合方、―」

かみ‐ぎょう【上京】‥ギヤウ

①京都北部の御所を中心とする一帯の地。かつて貴族が多く住んだ。↔下京。

②京都市の区名。

かみ‐きり【紙切り】

①紙を切り抜いていろいろの形を作ること。また、寄席よせなどで、客の注文に応じて、それを行う芸。

②(→)「紙切り小刀」に同じ。

⇒かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

かみ‐きり【髪切り】

①遊女が客への真心のしるしとして髪を切って与えること。

②髪を切り下げにすること。また、そうした女。後家。

③髪切虫の略。

⇒かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

紙を切るのに用いるこがたな。かみきり。

⇒かみ‐きり【紙切り】

かみきり‐むし【髪切虫・天牛】

①カミキリムシ科の甲虫の総称。世界に2万種以上。最大のものは体長約10センチメートル。口の左右に鋭い大顎があって、竹木類を咬むことがある。長い触角をもち、その基部に複眼を備える。ゴマダラカミキリ・クワカミキリなどが最も普通。幼虫は「てっぽうむし」と呼ばれ、立木の材部を食害する。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

アオスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

キクスイカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

クワカミキリ

撮影:海野和男

クワカミキリ

撮影:海野和男

ゴマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ゴマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

シロスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

シロスジカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ベニカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ベニカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

マツノマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

マツノマダラカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリボシカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリボシカミキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

②結髪を元結の際から切る魔力があるという想像上の虫。嬉遊笑覧「寛永十四年の頃かとよ、―といへる妖孽ようげつありといひふらし」

⇒かみ‐きり【髪切り】

かみ‐き・る【噛み切る】

〔他五〕

噛んで切る。くいきる。

かみ‐きれ【紙切れ】

紙のきれはし。紙片。「―にメモする」

かみ‐ぎわ【髪際】‥ギハ

額などの髪のはえぎわ。

かみ‐くじ【紙鬮・紙籤】

紙をまるめて作ったくじ。近世では船乗りが神慮を問うとき用いた。

かみ‐くず【紙屑】‥クヅ

不用となった紙片。使って捨てた紙。「―を燃やす」

⇒かみくず‐かい【紙屑買い】

⇒かみくず‐ひろい【紙屑拾い】

かみくず‐かい【紙屑買い】‥クヅカヒ

紙屑やその他の廃物を買いあるく職業。また、その人。紙屑屋。くずや。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみくず‐ひろい【紙屑拾い】‥クヅヒロヒ

紙屑などを拾い歩いて売る職業。また、その人。くずひろい。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみ‐くせ【髪癖】

(カミグセとも)生れつきの毛髪の性質。

かみ‐くだ・く【噛み砕く】

〔他五〕

①噛んでくだく。

②難しい事を分かりやすくする。「―・いて説明する」

かみ‐くち【神口】

民間の巫女みこが神懸りして、神託を告げること。→仏口ほとけぐち

かみ‐ぐち【上口】

京阪地方の言葉。上方かみがた言葉。上方弁。他所口よそぐち。時に東京弁をも指していう。

かみ‐ぐに【神国】

①神が治める国。しんこく。夫木和歌抄30「―と豊葦原を定めおきて」

②(→)「かみごおり」に同じ。

かみ‐くら【上座】

かみざ。宮崎三昧、指環「奥座敷へ案内して―に敷設けたる縮緬の座布団の上へ請じ」

かみ‐クロース【紙クロース】

型付け・着色などをして、布地に似せた丈夫な紙。おもに本の表紙に用いる。

かみ‐け【上け】

南風。↔しもけ

かみ‐げ【神気】

(カミケとも)神がかりの状態。狂言、秀句傘「―に御座る」

かみ‐けいし【上家司】

上級の家司けいし。家令・別当、後にはもっぱら別当を指す。↔下家司しもけいし

かみ‐けしょう【髪化粧】‥シヤウ

髪を飾り化粧をすること。

かみ‐こ【神子】

かんなぎ。みこ。

かみ‐こ【紙子・紙衣】

紙製の衣服。厚紙に柿渋を引き、乾かしたものを揉みやわらげ、露にさらして渋の臭みを去ってつくった保温用の衣服。もとは律宗の僧が用いたが、後には一般にも用い、元禄(1688〜1704)の頃には遊里などでも流行した。かみぎぬ。〈[季]冬〉。奥の細道「―一衣は夜の防ぎ」

紙子

②結髪を元結の際から切る魔力があるという想像上の虫。嬉遊笑覧「寛永十四年の頃かとよ、―といへる妖孽ようげつありといひふらし」

⇒かみ‐きり【髪切り】

かみ‐き・る【噛み切る】

〔他五〕

噛んで切る。くいきる。

かみ‐きれ【紙切れ】

紙のきれはし。紙片。「―にメモする」

かみ‐ぎわ【髪際】‥ギハ

額などの髪のはえぎわ。

かみ‐くじ【紙鬮・紙籤】

紙をまるめて作ったくじ。近世では船乗りが神慮を問うとき用いた。

かみ‐くず【紙屑】‥クヅ

不用となった紙片。使って捨てた紙。「―を燃やす」

⇒かみくず‐かい【紙屑買い】

⇒かみくず‐ひろい【紙屑拾い】

かみくず‐かい【紙屑買い】‥クヅカヒ

紙屑やその他の廃物を買いあるく職業。また、その人。紙屑屋。くずや。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみくず‐ひろい【紙屑拾い】‥クヅヒロヒ

紙屑などを拾い歩いて売る職業。また、その人。くずひろい。

⇒かみ‐くず【紙屑】

かみ‐くせ【髪癖】

(カミグセとも)生れつきの毛髪の性質。

かみ‐くだ・く【噛み砕く】

〔他五〕

①噛んでくだく。

②難しい事を分かりやすくする。「―・いて説明する」

かみ‐くち【神口】

民間の巫女みこが神懸りして、神託を告げること。→仏口ほとけぐち

かみ‐ぐち【上口】

京阪地方の言葉。上方かみがた言葉。上方弁。他所口よそぐち。時に東京弁をも指していう。

かみ‐ぐに【神国】

①神が治める国。しんこく。夫木和歌抄30「―と豊葦原を定めおきて」

②(→)「かみごおり」に同じ。

かみ‐くら【上座】

かみざ。宮崎三昧、指環「奥座敷へ案内して―に敷設けたる縮緬の座布団の上へ請じ」

かみ‐クロース【紙クロース】

型付け・着色などをして、布地に似せた丈夫な紙。おもに本の表紙に用いる。

かみ‐け【上け】

南風。↔しもけ

かみ‐げ【神気】

(カミケとも)神がかりの状態。狂言、秀句傘「―に御座る」

かみ‐けいし【上家司】

上級の家司けいし。家令・別当、後にはもっぱら別当を指す。↔下家司しもけいし

かみ‐けしょう【髪化粧】‥シヤウ

髪を飾り化粧をすること。

かみ‐こ【神子】

かんなぎ。みこ。

かみ‐こ【紙子・紙衣】

紙製の衣服。厚紙に柿渋を引き、乾かしたものを揉みやわらげ、露にさらして渋の臭みを去ってつくった保温用の衣服。もとは律宗の僧が用いたが、後には一般にも用い、元禄(1688〜1704)の頃には遊里などでも流行した。かみぎぬ。〈[季]冬〉。奥の細道「―一衣は夜の防ぎ」

紙子

⇒かみこ‐がみ【紙子紙】

⇒かみこ‐ずきん【紙子頭巾】

⇒かみこ‐ぞめ【紙子染】

⇒かみこ‐ばおり【紙子羽織】

⇒かみこ‐ろうにん【紙子浪人】

⇒紙子着て川へはまる

⇒紙子四十八枚

かみ‐こ【紙戸】

律令制で、図書寮ずしょりょうに属し、製紙に従事した品部しなべ。かみへ。

かみ‐ごいちにん【上御一人】

天皇の尊称。上一人かみいちにん。

かみ‐こうすい【紙香水】‥カウ‥

香水を紙にしみこませたもの。懐中などに入れて携帯する。

かみこうち【上高地】‥カウ‥

長野県西部、飛騨山脈南部の梓川あずさがわ上流の景勝地。中部山岳国立公園の一部。標高約1500メートル。温泉や大正池があり、槍ヶ岳・穂高連峰・常念岳・焼岳などへの登山基地。神河内。上河内。

上高地

撮影:山梨勝弘

⇒かみこ‐がみ【紙子紙】

⇒かみこ‐ずきん【紙子頭巾】

⇒かみこ‐ぞめ【紙子染】

⇒かみこ‐ばおり【紙子羽織】

⇒かみこ‐ろうにん【紙子浪人】

⇒紙子着て川へはまる

⇒紙子四十八枚

かみ‐こ【紙戸】

律令制で、図書寮ずしょりょうに属し、製紙に従事した品部しなべ。かみへ。

かみ‐ごいちにん【上御一人】

天皇の尊称。上一人かみいちにん。

かみ‐こうすい【紙香水】‥カウ‥

香水を紙にしみこませたもの。懐中などに入れて携帯する。

かみこうち【上高地】‥カウ‥

長野県西部、飛騨山脈南部の梓川あずさがわ上流の景勝地。中部山岳国立公園の一部。標高約1500メートル。温泉や大正池があり、槍ヶ岳・穂高連峰・常念岳・焼岳などへの登山基地。神河内。上河内。

上高地

撮影:山梨勝弘

かみ‐こうぶり【神冠】‥カウブリ

神に贈る位階。神位。神階。

かみ‐こうぶり【紙冠】‥カウブリ

(→)「かみかぶり」に同じ。

かみ‐ごえ【神声】‥ゴヱ

神楽歌をうたうような声。蜻蛉日記中「例の―ふり出したるも」

かみ‐ごおり【神郡】‥ゴホリ

神社の封戸ふことされた郡。奈良初期には伊勢の度会わたらい・多気、常陸の鹿島、下総の香取、上総(のち安房)の安房、出雲の意宇、筑前の宗形など。平安時代以後次第に増加。かみぐに。しんぐん。

かみこ‐がみ【紙子紙】

紙子を仕立てるのに用いる紙。柿渋を引き、揉んで柔らかにしたつぎあわせの厚紙。西鶴諸国ばなし「七人の客いづれも―の袖をつらね」

⇒かみ‐こ【紙子・紙衣】

かみ‐こうぶり【神冠】‥カウブリ

神に贈る位階。神位。神階。

かみ‐こうぶり【紙冠】‥カウブリ

(→)「かみかぶり」に同じ。

かみ‐ごえ【神声】‥ゴヱ

神楽歌をうたうような声。蜻蛉日記中「例の―ふり出したるも」

かみ‐ごおり【神郡】‥ゴホリ

神社の封戸ふことされた郡。奈良初期には伊勢の度会わたらい・多気、常陸の鹿島、下総の香取、上総(のち安房)の安房、出雲の意宇、筑前の宗形など。平安時代以後次第に増加。かみぐに。しんぐん。

かみこ‐がみ【紙子紙】

紙子を仕立てるのに用いる紙。柿渋を引き、揉んで柔らかにしたつぎあわせの厚紙。西鶴諸国ばなし「七人の客いづれも―の袖をつらね」

⇒かみ‐こ【紙子・紙衣】

広辞苑 ページ 4090 での【○鎌をかける】単語。