複数辞典一括検索+![]()

![]()

びん【便】🔗⭐🔉

びん【便】

(慣用音)

①たより。たのみ。また、ついで。よい都合。「―があり次第お届けします」

②手紙のたより。音信。「詳細は次の―でお知らせします」

③交通・運輸機関。「次の―」

→べん(便)

びん【敏】🔗⭐🔉

びん【敏】

頭のはたらきや動作のすばやいこと。さといこと。「機を見るに―」

びん【瓶】🔗⭐🔉

びん【瓶】

(唐音。「壜」とも書く)陶・ガラス・金属などで製し、主に液体を入れる器。特に、ガラスの徳利形の容器。「―に詰める」

びん【閩】🔗⭐🔉

びん【閩】

①中国、五代十国の一つ。後梁から閩王に封ぜられた王審知が福州を都として建てた国。6世で南唐に滅ぼされた。(909〜945)

②中国福建省の別称。

びん【緡】🔗⭐🔉

びん【緡】

①⇒さし(差し)[一]4㋒。

②緡銭びんせんの略。

びんえつ【閩越】‥ヱツ🔗⭐🔉

びんえつ【閩越】‥ヱツ

秦・漢代、閩江を中心に今の福建省地方に建てられた越族の国。(前202〜前135)

びん‐おや【鬢親】🔗⭐🔉

びん‐おや【鬢親】

深除ふかそぎまたは鬢除びんそぎの日、髪や鬢の先をそぐ役。烏帽子えぼし親・元服親の類。

びんが【頻伽】🔗⭐🔉

びんが【頻伽】

〔仏〕迦陵頻伽かりょうびんがの略。頻伽鳥。

⇒びんが‐の‐こえ【頻伽の声】

びん‐かがみ【鬢鏡】🔗⭐🔉

びん‐かがみ【鬢鏡】

鬢をうつして見るための、柄付きの小さい手鏡。

びん‐かき【鬢掻】🔗⭐🔉

びん‐かき【鬢掻】

鬢をかきつけるのに用いる小さい櫛。

びん‐かけ【瓶掛】🔗⭐🔉

びん‐かけ【瓶掛】

①茶道具の一種。椀形の小形の風炉で、釜のかわりに鉄瓶をかけるもの。

②煎茶道で涼炉にかける急須。

びん‐がた【紅型】🔗⭐🔉

びん‐がた【紅型】

沖縄で産する文様染。1枚の型紙を用いて多彩な文様を染め分ける。

びん‐かつ【敏活】‥クワツ🔗⭐🔉

びん‐かつ【敏活】‥クワツ

すばしこく、りこうなこと。

びん‐かん【敏感】🔗⭐🔉

びん‐かん【敏感】

感覚の鋭敏なこと。わずかの変化でもすぐ感じとること。夏目漱石、道草「健三の神経は此声に対して普通の人以上の―を有もつてゐた」。「―に反応する」↔鈍感

びん‐ぎ【便宜】🔗⭐🔉

びん‐ぎ【便宜】

①都合のよいこと。また、都合のよい時。好機会。べんぎ。建礼門院右京大夫集「人の為は―に心しらひありなどして」

②たより。おとずれ。音信。浄瑠璃、曾根崎「時貸しに貸したるが三日四日に―せず」

⇒びんぎ‐しょ【便宜所】

びんぎ‐しょ【便宜所】🔗⭐🔉

びん‐きり【鬢切】🔗⭐🔉

びん‐きり【鬢切】

江戸前期、明暦から元禄頃にかけて行われた上方の男女の髪型。鬢の部分を長く切って耳の後ろに垂れたもの。

びん‐ぐき【鬢茎】🔗⭐🔉

びん‐ぐき【鬢茎】

びんの毛すじ。源氏物語末摘花「御―のしどけなきを」

びん‐ぐし【鬢櫛】🔗⭐🔉

びん‐ぐし【鬢櫛】

鬢をかき上げるのに用いる横長で歯のあらい黄楊つげ製の櫛。びんのくし。

びん‐けい【敏慧】🔗⭐🔉

びん‐けい【敏慧】

さとくかしこいこと。

びん‐けい【敏警】🔗⭐🔉

びん‐けい【敏警】

すばやくさといこと。

○牝鶏晨すひんけいあしたす

[書経牧誓]牝鶏が時をつくる意で、女が勢力をふるうことのたとえ。家や国がほろぶ前兆・原因であるとされた。牝鶏の晨しん。めんどり歌えば家滅ぶ。

⇒ひん‐けい【牝鶏】

びん‐ご【備後】🔗⭐🔉

びん‐ご【備後】

①旧国名。吉備きび国を大化改新後に前・中・後に分けた一つ。広島県の東部。

②備後表の略。

⇒びんご‐おもて【備後表】

⇒びんご‐おりもの【備後織物】

⇒びんご‐ずな【備後砂】

⇒びんご‐もの【備後物】

ビンゴ【bingo】🔗⭐🔉

ビンゴ【bingo】

①数字合せによる賭博遊戯の一種。一定の方法で選ばれた数字と同じ数字を自分のカードの中で消してゆき、縦・横または斜めの1列の五つの数字を早く消した者が勝つ。

②(ビンゴ1の勝者が叫ぶところから)相手または自分が的中した時に発する語。大当り。やったぞ。

びん‐こう【閩江】‥カウ🔗⭐🔉

びん‐こう【閩江】‥カウ

(Min Jiang)中国の武夷山脈中の建渓・富屯渓・沙渓から発源、福建省の中部を東流して東シナ海に注ぐ川。水運が盛ん。全長577キロメートル。

びんご‐おもて【備後表】🔗⭐🔉

びんご‐おもて【備後表】

広島県の尾道・福山地方から産出する畳表。古くからあり、品質最良とされる。

⇒びん‐ご【備後】

びんご‐おりもの【備後織物】🔗⭐🔉

びんご‐おりもの【備後織物】

広島県福山付近一帯で生産する織物。木綿絣がすりおよび縞を主とし、その他小倉・綿ネル・綿ポプリン・兵児へこ帯地などの総称。

⇒びん‐ご【備後】

びんご‐ずな【備後砂】🔗⭐🔉

びんご‐ずな【備後砂】

備後国帝釈山(広島県庄原市)から産出する、色の白い盆石用の砂。狂言、萩大名「―で御座る」

⇒びん‐ご【備後】

びんご‐もの【備後物】🔗⭐🔉

びん‐ざいく【瓶細工・壜細工】🔗⭐🔉

びん‐ざいく【瓶細工・壜細工】

細工物をフラスコ型の瓶の中で作り上げる技法。また、その作品。ボトル‐シップが起源で、人形・手毬てまり・摘つまみ細工などを作って飾り物とする。

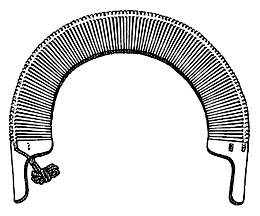

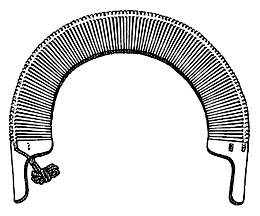

びん‐ざさら【編木・拍板】🔗⭐🔉

びん‐ざさら【編木・拍板】

打楽器の一種。木または竹製で、種々の形や奏法があるが、普通、数十枚の短冊型の板の一端を紐で綴り合わせ、両端の取手を持ってひろげ、片方の取手を動かして、板を打ち合わせて音を発する。田楽おどりの主要楽器だが、他の民俗芸能や歌舞伎囃子にも用いる。はくはん。ささらぎ。ささら。→簓ささら

編木

びん‐さし【鬢差・鬢挿】🔗⭐🔉

びん‐さし【鬢差・鬢挿】

女の鬢をふくらませるために、その中に入れる具。鯨鬚くじらひげまたは細い鉄線などでこしらえ、これを撓たわめて使う。江戸中期に流行、寛政頃より衰退。びんはり。洒落本、田舎芝居4「江戸の姨子おばごから貰つた―を曲げもせずにその儘で差し」

びん‐さつ【憫察】🔗⭐🔉

びん‐さつ【憫察】

あわれみ思いやること。また、他人が自分のことを思い察してくれることの尊敬語。「窮状御―下さい」

びん‐しけん【閔子騫】🔗⭐🔉

びん‐しけん【閔子騫】

孔門十哲の一人。名は損。魯の人。「残念―」

○鬢糸茶烟の感びんしさえんのかん

[杜牧、禅院に題する詩]若いころ遊びにふけった者が、年老いて淡泊な生活を楽しむ心境をいう。

⇒びん‐し【鬢糸】

○鬢糸茶烟の感びんしさえんのかん🔗⭐🔉

○鬢糸茶烟の感びんしさえんのかん

[杜牧、禅院に題する詩]若いころ遊びにふけった者が、年老いて淡泊な生活を楽しむ心境をいう。

⇒びん‐し【鬢糸】

ひん‐しつ【品質】

品物の性質。しながら。「―保証」

⇒ひんしつ‐かくほ‐ほう【品質確保法】

⇒ひんしつ‐かんり【品質管理】

⇒ひんしつほじ‐きげん【品質保持期限】

ひん‐しつ【品隲】

品定めをすること。品評。

ひん‐しつ【稟質】

天から稟うけた性質。生れつきの性質。稟性。資質。

ひんしつ‐かくほ‐ほう【品質確保法】‥ハフ

正式名称「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。住宅性能の表示基準とその評価制度を設け、住宅の品質確保、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とする法律。1999年制定。品確法。

⇒ひん‐しつ【品質】

ひんしつ‐かんり【品質管理】‥クワン‥

(quality control)経営管理方式の一つ。製品の品質の安定化および向上を図ること。管理図法などの手法を用い、小集団活動として行われることが多い。QC

⇒ひん‐しつ【品質】

ひんしつほじ‐きげん【品質保持期限】‥ヂ‥

食品衛生法で、加工食品の品質特性を保持できる期限。2003年、賞味期限に統一された。→賞味期限

⇒ひん‐しつ【品質】

ひんじ‐も【品字藻】

ウキクサ科の多年草。水田・沼沢などの溜水中に群生、浮遊する。葉は膜質・倒披針形で薄く、3片が互いにやや直角をなして「品」の字形を作る。夏、白色の小花を開く。サンカクナ。

ひんじも

ひん‐じゃ【貧者】

まずしい人。貧乏人。

⇒ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

ひん‐じゃく【貧弱】

①まずしくてよわいこと。

②見すぼらしいこと。見劣りのすること。「―な身なり」

③内容がなく、必要なものを十分に備えていないこと。「―な内容の本」「―な食事」

ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

[阿闍世王受決経・賢愚経]貧者の、たとえわずかではあっても、真心のこもった寄進。至誠の貴ぶべきことにいう。「長者の万灯より―」

⇒ひん‐じゃ【貧者】

ぴん‐しゃん

①はねあがるさま。そりかえるさま。また、勢いがよく、行動の活発なさま。国木田独歩、二老人「未だ―して居るのに唯だ遊んで食うて居る」

②他人に対してすげない態度をとるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「―帰るを待ちかねて」

ひん‐しゅ【品種】

①種類。たぐい。

②生物の同一種中に見られる種々の群型。生育地域によってまとまる傾向があり、通常、変種の下の階級とされる。

③同一種の農作物または家畜中で、遺伝的に特定の形質を同じくする一群。成立過程によって在来種・育成種などに分ける。園芸品種。

⇒ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】

⇒ひんしゅ‐ほご【品種保護】

ひん‐しゅ【賓主】

客と主人。秋夜長物語「―座定まりて後、献盃の礼あり」

ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】‥リヤウ

目的にそった品種を、系統分離や純系分離によって選び出し、また交雑や突然変異によって作り出して、現在のものを改良すること。→育種。

⇒ひん‐しゅ【品種】

ひん‐しゅく【顰蹙】

不快に思って顔をしかめること。まゆをひそめること。「居合わせた者を―させる」

⇒顰蹙を買う

ひん‐じゃ【貧者】

まずしい人。貧乏人。

⇒ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

ひん‐じゃく【貧弱】

①まずしくてよわいこと。

②見すぼらしいこと。見劣りのすること。「―な身なり」

③内容がなく、必要なものを十分に備えていないこと。「―な内容の本」「―な食事」

ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

[阿闍世王受決経・賢愚経]貧者の、たとえわずかではあっても、真心のこもった寄進。至誠の貴ぶべきことにいう。「長者の万灯より―」

⇒ひん‐じゃ【貧者】

ぴん‐しゃん

①はねあがるさま。そりかえるさま。また、勢いがよく、行動の活発なさま。国木田独歩、二老人「未だ―して居るのに唯だ遊んで食うて居る」

②他人に対してすげない態度をとるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「―帰るを待ちかねて」

ひん‐しゅ【品種】

①種類。たぐい。

②生物の同一種中に見られる種々の群型。生育地域によってまとまる傾向があり、通常、変種の下の階級とされる。

③同一種の農作物または家畜中で、遺伝的に特定の形質を同じくする一群。成立過程によって在来種・育成種などに分ける。園芸品種。

⇒ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】

⇒ひんしゅ‐ほご【品種保護】

ひん‐しゅ【賓主】

客と主人。秋夜長物語「―座定まりて後、献盃の礼あり」

ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】‥リヤウ

目的にそった品種を、系統分離や純系分離によって選び出し、また交雑や突然変異によって作り出して、現在のものを改良すること。→育種。

⇒ひん‐しゅ【品種】

ひん‐しゅく【顰蹙】

不快に思って顔をしかめること。まゆをひそめること。「居合わせた者を―させる」

⇒顰蹙を買う

ひん‐じゃ【貧者】

まずしい人。貧乏人。

⇒ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

ひん‐じゃく【貧弱】

①まずしくてよわいこと。

②見すぼらしいこと。見劣りのすること。「―な身なり」

③内容がなく、必要なものを十分に備えていないこと。「―な内容の本」「―な食事」

ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

[阿闍世王受決経・賢愚経]貧者の、たとえわずかではあっても、真心のこもった寄進。至誠の貴ぶべきことにいう。「長者の万灯より―」

⇒ひん‐じゃ【貧者】

ぴん‐しゃん

①はねあがるさま。そりかえるさま。また、勢いがよく、行動の活発なさま。国木田独歩、二老人「未だ―して居るのに唯だ遊んで食うて居る」

②他人に対してすげない態度をとるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「―帰るを待ちかねて」

ひん‐しゅ【品種】

①種類。たぐい。

②生物の同一種中に見られる種々の群型。生育地域によってまとまる傾向があり、通常、変種の下の階級とされる。

③同一種の農作物または家畜中で、遺伝的に特定の形質を同じくする一群。成立過程によって在来種・育成種などに分ける。園芸品種。

⇒ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】

⇒ひんしゅ‐ほご【品種保護】

ひん‐しゅ【賓主】

客と主人。秋夜長物語「―座定まりて後、献盃の礼あり」

ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】‥リヤウ

目的にそった品種を、系統分離や純系分離によって選び出し、また交雑や突然変異によって作り出して、現在のものを改良すること。→育種。

⇒ひん‐しゅ【品種】

ひん‐しゅく【顰蹙】

不快に思って顔をしかめること。まゆをひそめること。「居合わせた者を―させる」

⇒顰蹙を買う

ひん‐じゃ【貧者】

まずしい人。貧乏人。

⇒ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

ひん‐じゃく【貧弱】

①まずしくてよわいこと。

②見すぼらしいこと。見劣りのすること。「―な身なり」

③内容がなく、必要なものを十分に備えていないこと。「―な内容の本」「―な食事」

ひんじゃ‐の‐いっとう【貧者の一灯】

[阿闍世王受決経・賢愚経]貧者の、たとえわずかではあっても、真心のこもった寄進。至誠の貴ぶべきことにいう。「長者の万灯より―」

⇒ひん‐じゃ【貧者】

ぴん‐しゃん

①はねあがるさま。そりかえるさま。また、勢いがよく、行動の活発なさま。国木田独歩、二老人「未だ―して居るのに唯だ遊んで食うて居る」

②他人に対してすげない態度をとるさま。浄瑠璃、新版歌祭文「―帰るを待ちかねて」

ひん‐しゅ【品種】

①種類。たぐい。

②生物の同一種中に見られる種々の群型。生育地域によってまとまる傾向があり、通常、変種の下の階級とされる。

③同一種の農作物または家畜中で、遺伝的に特定の形質を同じくする一群。成立過程によって在来種・育成種などに分ける。園芸品種。

⇒ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】

⇒ひんしゅ‐ほご【品種保護】

ひん‐しゅ【賓主】

客と主人。秋夜長物語「―座定まりて後、献盃の礼あり」

ひんしゅ‐かいりょう【品種改良】‥リヤウ

目的にそった品種を、系統分離や純系分離によって選び出し、また交雑や突然変異によって作り出して、現在のものを改良すること。→育種。

⇒ひん‐しゅ【品種】

ひん‐しゅく【顰蹙】

不快に思って顔をしかめること。まゆをひそめること。「居合わせた者を―させる」

⇒顰蹙を買う

びん‐しょ【便書】🔗⭐🔉

びん‐しょ【便書】

てがみ。便状。十訓抄「―もちて雑事などこふに、大かたたよりなきよしなどいひて」

びん‐しょ【鬢所・便所】🔗⭐🔉

びん‐しょ【鬢所・便所】

室町時代、貴族の家で、鬢髪を調え衣服をつけた所。

びん‐じょ【美女・便女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

びん‐じょ【美女・便女】‥ヂヨ

(ビンジョウとも。「便女」は当て字か)美人。また、美しい侍女。平家物語9「木曾殿は信濃より…二人の―を具せられたり」

びん‐しょう【敏捷】‥セフ🔗⭐🔉

びん‐しょう【敏捷】‥セフ

すばやいこと。すばしこいこと。「―な行動」

びん‐しょう【憫笑】‥セウ🔗⭐🔉

びん‐しょう【憫笑】‥セウ

あわれみわらうこと。「―を買う」

びん‐じょう【便状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

びん‐じょう【便状】‥ジヤウ

(→)便書びんしょに同じ。

びん‐じょう【便乗】🔗⭐🔉

びん‐じょう【便乗】

①他人の乗物を利用して、ついでに相乗りすること。便宜を得て車馬などに乗ること。

②転じて、機会に乗じてうまいことをすること。「―値上げ」

びんずい【木鷚・便追】🔗⭐🔉

びんずい【木鷚・便追】

スズメ目セキレイ科の鳥。大きさはホオジロぐらい。背面は緑褐色、黒色の縦斑があり、また眼の上に黄白色の眉斑がある。下面は黄白色。東アジアに分布。日本では山地に繁殖し、冬、暖地の平地やインドなどへ渡る。多く地上で生活し、尾を上下に振る習性がある。キヒバリ。〈[季]夏〉

ビンズイ

撮影:小宮輝之

びん‐ずら【角髪】‥ヅラ🔗⭐🔉

びん‐ずら【角髪】‥ヅラ

①(→)「みずら」に同じ。狭衣物語1「―ゆひて」

②髪の毛。謡曲、楊貴妃「雲の―花の顔かんばせ」

びんずる【賓頭盧】‥ヅ‥🔗⭐🔉

びんずる【賓頭盧】‥ヅ‥

〔仏〕(梵語Piṇḍola-bhāradvāja)仏弟子。優填王うでんのうの大臣の子。獅子吼第一と呼ばれた。十六羅漢の一人。神通力をもてあそんだとして釈尊に呵責され涅槃ねはんに入ることを許されず、西瞿陀尼州さいくだにしゅうで衆生しゅじょう救済につとめたという。中国では聖僧として食堂じきどうにその像を安置した。日本では本堂の外陣に置いてこれを撫でて病気の平癒を祈る。なでぼとけ。おびんずるさま。

○貧すれば鈍するひんすればどんする

貧乏になると頭のはたらきがにぶくなる、また、品性がさもしくなる。

⇒ひん・する【貧する】

びん‐せん【便船】🔗⭐🔉

びん‐せん【便船】

都合よく出る船。幸便の船。また、それに乗ること。御伽草子、浦島太郎「さる方へ―申して候へば」。日葡辞書「ビンセンスル」。「―を待つ」

びん‐せん【便箋】🔗⭐🔉

びん‐せん【便箋】

手紙を書くための用紙。書簡箋。

びん‐せん【緡銭】🔗⭐🔉

びん‐せん【緡銭】

①緡さしに貫いた銭。

②孔のある銭。あなあきせん。

広辞苑に「びん」で始まるの検索結果 1-51。もっと読み込む