複数辞典一括検索+![]()

![]()

きゅう【九・玖】キウ🔗⭐🔉

きゅう【九・玖】キウ

(呉音はク)数の名。ここのつ。「玖」は大字。

きゅう‐い【九夷】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐い【九夷】キウ‥

①漢族が称した東方の九つの野蛮国。畎夷けんい・于夷・方夷・黄夷・白夷・赤夷・玄夷・風夷・陽夷。

②漢族が主に東方の他民族を卑しめていう語。

きゅう‐い【九位】キウヰ🔗⭐🔉

きゅう‐い【九位】キウヰ

世阿弥が芸の位を9段階に分けたもの。また、その注解の著書名。どこがよいと指摘できない言語を絶した美を示す芸境、すなわち「妙花風」を最上とする。くい。

きゅういちいち‐じけん【九‐一一事件】キウ‥🔗⭐🔉

きゅういちいち‐じけん【九‐一一事件】キウ‥

2001年9月11日に米国で起きた同時多発テロ事件。4機の旅客機がイスラム急進派にハイ‐ジャックされ、うち2機がニューヨークの世界貿易センター‐ビルに突入し崩壊させ、1機がワシントンの国防総省ビルに突入、1機がペンシルヴァニア州に墜落した。死者3062人。

崩壊前の世界貿易センタービル(2001年)

提供:IPOL/APL

きゅう‐か【九夏】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐か【九夏】キウ‥

夏季90日の間の称。

⇒きゅうか‐さんぷく【九夏三伏】

きゅう‐かい【九界】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐かい【九界】キウ‥

⇒くかい

きゅうかい‐ちょう【九回腸】キウクワイチヤウ🔗⭐🔉

きゅうかい‐ちょう【九回腸】キウクワイチヤウ

①悲しみのために腸がねじれるほど苦しむこと。

②川や坂などの屈曲の多いさまの形容。

きゅう‐がくは【九学派】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐がくは【九学派】キウ‥

中国、戦国時代の九つの学派。→九流

きゅうかこく‐じょうやく【九カ国条約】キウ‥デウ‥🔗⭐🔉

きゅうかこく‐じょうやく【九カ国条約】キウ‥デウ‥

(→)「くこくじょうやく(九国条約)」に同じ。

きゅうか‐ざん【九華山】キウクワ‥🔗⭐🔉

きゅうか‐ざん【九華山】キウクワ‥

(Jiuhua Shan)中国安徽省南部にある山。地蔵菩薩の霊場。九つの峰が蓮花のように見えることに由来する名。主峰は十王峰で、標高1342メートル。

きゅうか‐さんぷく【九夏三伏】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうか‐さんぷく【九夏三伏】キウ‥

夏のうちで最も暑い時期。→三伏

⇒きゅう‐か【九夏】

きゅうか‐ちょう【九華帳】キウクワチヤウ🔗⭐🔉

きゅうか‐ちょう【九華帳】キウクワチヤウ

花模様のついた美しいとばり。寝室などに用いる。

きゅう‐かん【九官】キウクワン🔗⭐🔉

きゅう‐かん【九官】キウクワン

中国の舜の時に定めたという九つの官名。すなわち百揆をすべる司空、農政をつかさどる后稷こうしょく、五教を布く司徒、訟獄をつかさどる士、百工の職を供給する共工、山沢をつかさどる虞ぐ、百神の叙次をつかさどる秩宗ちっそう、音楽・舞踏をつかさどる典楽、帝命を出納する納言のうげん。(書経舜典)

きゅうかん‐ちょう【九官鳥】キウクワンテウ🔗⭐🔉

きゅうかん‐ちょう【九官鳥】キウクワンテウ

スズメ目ムクドリ科の鳥。大きさはカケスぐらい。全身光沢ある黒紫色、眼の下部から後頸へ黄色の裸出部がある。巧みに人語や物音をまねる。ヒマラヤ地方からインドシナ・中国南部などに分布、日本には飼鳥として輸入。九官。サルカ。

きゅうかんちょう

キュウカンチョウ

撮影:小宮輝之

キュウカンチョウ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

キュウカンチョウ

撮影:小宮輝之

キュウカンチョウ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

きゅうき‐ほう【九帰法】キウ‥ハフ🔗⭐🔉

きゅうき‐ほう【九帰法】キウ‥ハフ

旧式珠算の割算で1桁の数で割る方法、または割り声。二一天作五にいちてんさくのご、三二六十の二の類。ふつうには八算という。

きゅうぎゅう‐の‐いちもう【九牛の一毛】キウギウ‥🔗⭐🔉

きゅうぎゅう‐の‐いちもう【九牛の一毛】キウギウ‥

[司馬遷、任少卿に報ずる書「仮令たとい僕われ法に伏し誅を受くるも、九牛の一毛を亡うしなうが若ごとし」](多くの牛の毛の中の1本の毛の意)多数の中のきわめて小さい部分。取るに足りない小事にいう。

きゅう‐きょく【九曲】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐きょく【九曲】キウ‥

道などのまがりくねっていること。ななまがり。葛折つづらおり。

きゅうきょ‐ほう【九去法】キウ‥ハフ🔗⭐🔉

きゅうきょ‐ほう【九去法】キウ‥ハフ

演算の結果を検算する法。ある整数を9で除した剰余は、その整数の各位の数の和を9で除した剰余と等しいという原理に基づき、加減乗除の検算をする。

きゅう‐きん【九禁】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐きん【九禁】キウ‥

(九重に建てられた9個の禁門の意)皇居。禁裏。大内おおうち。

きゅう‐けい【九刑】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐けい【九刑】キウ‥

中国の周代の刑罰で、五刑および流・贖しょく・鞭・扑ぼくの諸刑の総称。→五刑

きゅう‐けい【九経】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐けい【九経】キウ‥

①九種の経書。初学記に、周礼しゅらい・儀礼・礼記・左伝・公羊伝くようでん・穀梁伝・易経・書経・詩経をいう。一説に易・詩・書・礼記・春秋・孝経・論語・孟子・周礼をいう。その他、数え方は数種あり、経書の総称としても用いる。

②[中庸第20]天下を治める上で大切な九つの道。身を修め、賢を尊び、親に親しみ、大臣を敬い、群臣に交わり、庶民を子とし、百工を来し、遠人を柔らげ、諸侯をなつけること。

きゅう‐けい【九卿】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐けい【九卿】キウ‥

①中国の周代、三公に次ぐ九つの官名。

九卿(表)

②秦・漢から六朝まで、中央政府の中枢の九つの官庁の長官の総称。北斉以後その役所を寺といい、九寺と総称。

九卿(表)

②秦・漢から六朝まで、中央政府の中枢の九つの官庁の長官の総称。北斉以後その役所を寺といい、九寺と総称。

九卿(表)

③日本で公卿くぎょうの異称。

③日本で公卿くぎょうの異称。

②秦・漢から六朝まで、中央政府の中枢の九つの官庁の長官の総称。北斉以後その役所を寺といい、九寺と総称。

九卿(表)

②秦・漢から六朝まで、中央政府の中枢の九つの官庁の長官の総称。北斉以後その役所を寺といい、九寺と総称。

九卿(表)

③日本で公卿くぎょうの異称。

③日本で公卿くぎょうの異称。

きゅう‐けつ【九穴】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐けつ【九穴】キウ‥

(→)九竅きゅうきょうに同じ。

きゅう‐げん【九原】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐げん【九原】キウ‥

(中国、春秋時代に晋の卿大夫の墳墓のあった地名に基づく)

①墓地。

②あの世。黄泉。よみじ。

きゅう‐ご【九五】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐ご【九五】キウ‥

(易で、九を陽とし、五を君位に配することから)天子の位。

⇒きゅうご‐の‐くらい【九五の位】

⇒きゅうご‐の‐そん【九五の尊】

きゅう‐こう【九功】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐こう【九功】キウ‥

[書経大禹謨]天子の行うべき九つの善政。水・火・金・木・土・穀の六府と三事2のこと。太平記12「―の大化をなす処に」

きゅうこう【九江】キウカウ🔗⭐🔉

きゅうこう【九江】キウカウ

(Jiujiang)

①中国江西省北部の都市。鄱陽はよう湖口に近く、長江の南岸に臨む河港。茶・米・磁器の集散地。付近に白楽天の「琵琶行」で名高い琵琶亭、風光の美しい廬山ろざんがある。古名、潯陽じんよう。人口55万1千(2000)。

②(漸以下九つの川がそそぐから)洞庭湖の旧称。

きゅう‐こう【九皐】キウカウ🔗⭐🔉

きゅう‐こう【九皐】キウカウ

曲がりくねって奥深い沢。

きゅう‐こく【九国】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐こく【九国】キウ‥

(クコクとも)

①(→)九州に同じ。

②中国の戦国時代における九つの国。斉・楚・燕・趙・韓・魏・宋・衛・中山の総称。

きゅう‐こく【九穀】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐こく【九穀】キウ‥

稷うるちきび・黍もちきび・粟あわ・稲・麻・大豆・小豆・大麦・小麦の9種の穀物。

きゅうご‐の‐くらい【九五の位】キウ‥クラヰ🔗⭐🔉

きゅうご‐の‐くらい【九五の位】キウ‥クラヰ

天子の位。

⇒きゅう‐ご【九五】

きゅうご‐の‐そん【九五の尊】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうご‐の‐そん【九五の尊】キウ‥

天子を尊んでいう称。

⇒きゅう‐ご【九五】

きゅうさんじゅう‐じけん【九‐三十事件】キウ‥ジフ‥🔗⭐🔉

きゅうさんじゅう‐じけん【九‐三十事件】キウ‥ジフ‥

1965年9月30日、インドネシアで国軍内左派勢力が起こしたクーデター未遂事件。これを契機にインドネシア共産党を国軍が弾圧し、容共・非同盟路線のスカルノ大統領は失脚。

きゅう‐し【九死】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐し【九死】キウ‥

ほとんど死にそうなほど危うい場合。

⇒九死に一生を得る

きゅう‐し【九枝】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐し【九枝】キウ‥

一つの幹から9本の枝を出し、そのおのおのに灯火をともすようにした華やかな燭台。九枝灯。〈伊呂波字類抄〉

きゅう‐し【九紫】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐し【九紫】キウ‥

九星の一つ。火星に配し、南方を本位とする。

○九死に一生を得るきゅうしにいっしょうをうる🔗⭐🔉

○九死に一生を得るきゅうしにいっしょうをうる

九分通り助からない命を辛うじて助かる。九死に一生。

⇒きゅう‐し【九死】

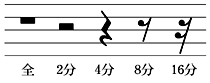

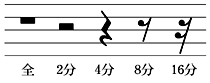

きゅうし‐ふ【休止符】キウ‥

楽譜で、楽曲の進行中に休止を示す符号。休符。「―を打つ」

休止符

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

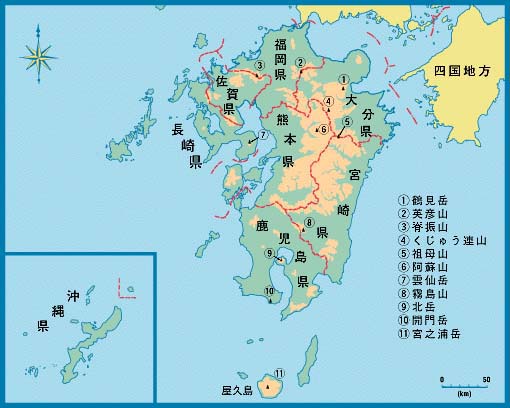

きゅうしゅう【九州】キウシウ

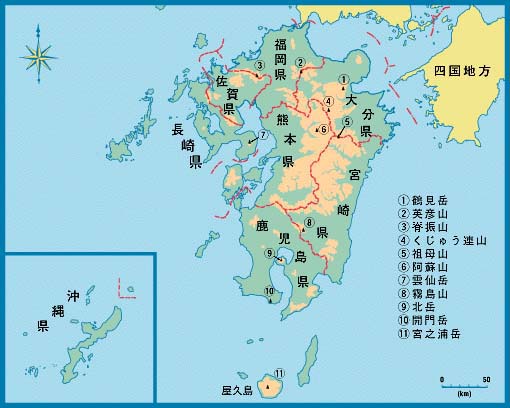

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

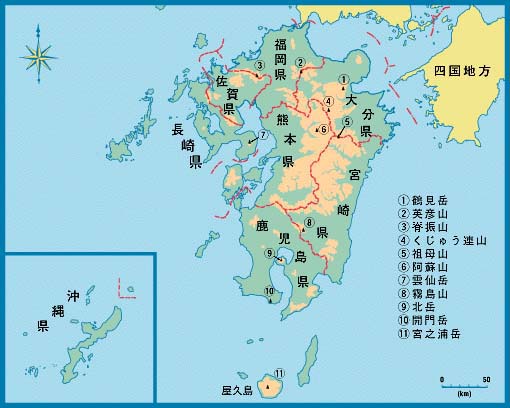

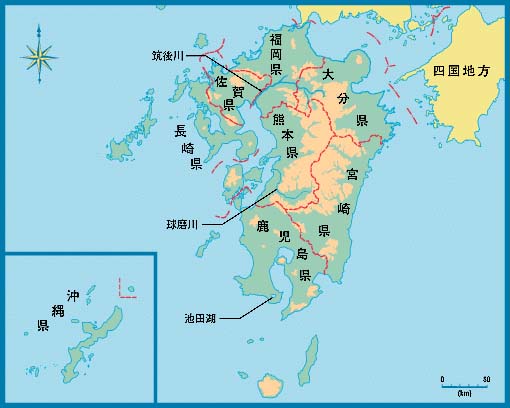

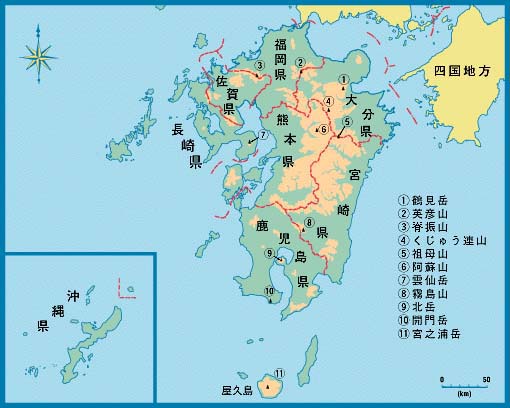

九州地方の主な山

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

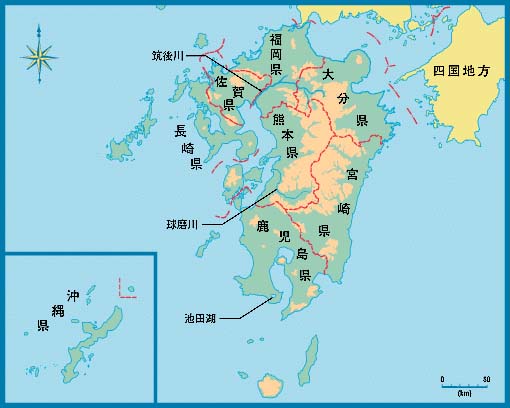

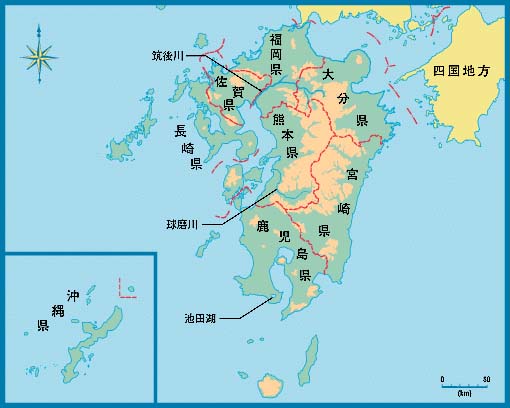

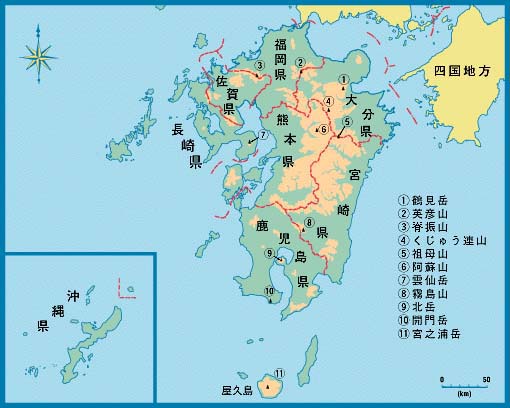

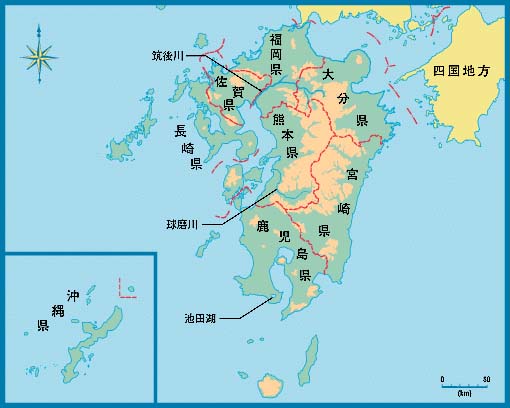

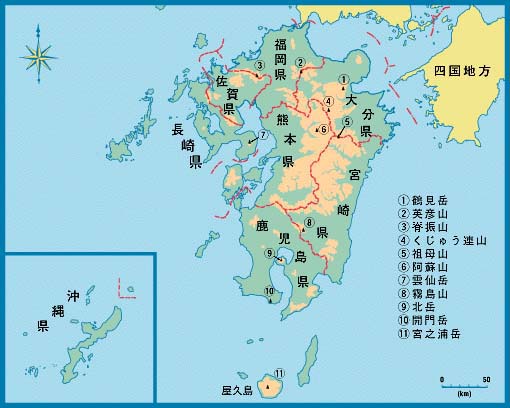

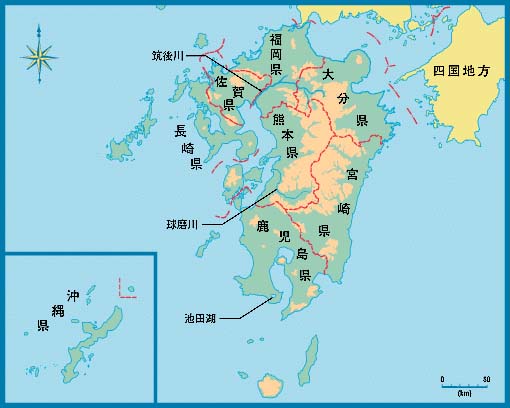

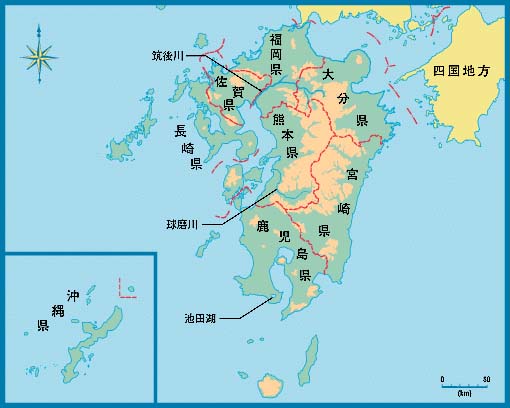

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な山

九州地方の主な山

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

オメガ星団

撮影:及川聖彦

オメガ星団

撮影:及川聖彦

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

⇒きゅう‐し【休止】

きゅう‐しゃ【急斜】キフ‥

急な傾斜。「―面」↔緩斜

きゅう‐しゃ【柩車】キウ‥

ひつぎを乗せる車。霊柩車。

きゅう‐しゃ【厩舎】キウ‥

牛馬などを飼う小屋。うまや。

きゅう‐しゃ【鳩舎】キウ‥

ハトを飼う小屋。

ぎゅう‐しゃ【牛車】ギウ‥

①牛のひく車。うしぐるま。

②⇒ぎっしゃ

ぎゅう‐しゃ【牛舎】ギウ‥

うしごや。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅう‐しゃめん【急斜面】キフ‥

傾斜の急な斜面。

きゅう‐しゅ【旧主】キウ‥

以前に仕えた主人・主君。

きゅう‐しゅ【球種】キウ‥

野球で、カーブ・シュートなど投球の種類。

きゅう‐しゅ【給主】キフ‥

荘園制で、給地・給名きゅうみょうを与えられた者。太平記12「所領一所に四五人の―付いて」

きゅう‐しゅ【鳩首】キウ‥

(「鳩」は集める意)人々が集まって相談すること。

⇒きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】

きゅうじゅ【久寿】キウ‥

[抱朴子]平安後期、近衛・後白河天皇朝の年号。仁平4年10月28日(1154年12月4日)改元、久寿3年4月27日(1156年5月18日)保元に改元。

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅう‐しゅう【九秋】キウシウ

①秋季90日間の称。

②(画題)

㋐秋花9種を取り合わせての称。桂花けいか・芙蓉ふよう・秋海棠しゅうかいどう・紺菊こんぎく・紅蓼べにたで・剪秋羅せんのう・月艸つきくさ・瞿麦なでしこ・雁来紅はげいとう。

㋑秋にちなむ風物9種を取り合わせての称。秋山・秋樹・秋境・秋琴・秋蝶・秋塘・秋笛・秋燕・秋城。

きゅう‐しゅう【仇讐】キウシウ

かたき。恨みのある相手。

きゅう‐しゅう【旧習】キウシフ

ふるいならわし。昔からの習慣。旧慣。「―になずむ」

きゅう‐しゅう【吸収】キフシウ

①外部にあるものを内部に吸いとること。自分のものとして取り入れること。「水分をよく―する布」「知識を―する」

②〔理〕音波・電磁波・電子線あるいはその他の粒子線が物体や空気中を通過する際、そのエネルギーや粒子の一部が失われること。

③〔生〕

㋐生体が細胞膜などを通して物質をとり入れること。

㋑動物で、消化された食物が消化管壁を通して、血管またはリンパ管中に入る現象。高等動物では主に小腸で行われる。

⇒きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】

⇒きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】

⇒きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】

⇒きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】

⇒きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】

⇒きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】

きゅう‐しゅう【急襲】キフシフ

不意をついて急に相手におそいかかること。「アジトを―する」

きゅうしゅう‐がっぺい【吸収合併】キフシウ‥

会社の合併の方式の一つ。当事会社の一会社が存続し、他の会社が消滅し、消滅会社の権利義務が存続会社に包括承継されるもの。併呑合併。→新設合併。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐スペクトル【吸収スペクトル】キフシウ‥

光や電磁波が物質を通って得られたスペクトルで、物質に特有の波長領域が吸収されて欠けるか弱められるかしたもの。化学分析や天体の物質組成などを調べるために重要。暗線。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐せんりょう【吸収線量】キフシウ‥リヤウ

物質1キログラム当りの吸収される放射線のエネルギー量。単位はグレイ(Gy)、またはその100分の1のラド(rad)。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】キウシウ‥ハウ

九州1と壱岐・対馬・南西諸島から成る区域。

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な山

九州地方の主な山

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐どうりょくけい【吸収動力計】キフシウ‥

原動機の出力を、摩擦その他の方法で吸収して測る動力計。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうじゅうはちねん‐の‐せだい【九八年の世代】キウジフ‥

(generación del 98 スペイン)1898年の米西戦争における敗北を機に、荒廃した祖国の再建を志したスペインの文化人グループ。思想家のウナムーノ・アリソン・バロッハ、詩人のアントニオ=マチャードら。

きゅうしゅうふりょう‐しょうこうぐん【吸収不良症候群】キフシウ‥リヤウシヤウ‥

腸管からの栄養素の消化吸収が低下する現象。多くは胃や腸の切除、胆汁・膵液の分泌減少による。消化は良いが吸収能力が低下しているもののみをいうこともある。吸収不全症候群。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐ぶんかつ【吸収分割】キフシウ‥

会社が、事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。

⇒きゅう‐しゅう【吸収】

きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】キウシウ‥

豊臣秀吉が1587年(天正15)に全国統一の一環として九州の島津氏を破った戦い。九州征伐。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐べん【九州弁】キウシウ‥

九州地方で用いる方言。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅ‐ぎょうぎ【鳩首凝議】キウ‥

人々が顔をつき合わせて評議をこらすこと。

⇒きゅう‐しゅ【鳩首】

きゅう‐しゅつ【救出】キウ‥

生命の危険にさらされている状態から救い出すこと。助け出すこと。「遭難者を―する」

きゅう‐じゅつ【弓術】

弓で矢を射る術。古代より射芸として行われ、中世には逸見へんみ流・小笠原流・日置へき流・吉田流などの流派が出現、近世には通し矢が人気を集めた。明治以後は武道の一種として「弓道」の名で普及。射術。

きゅう‐じゅつ【灸術】キウ‥

⇒きゅう(灸)

きゅう‐じゅつ【救恤】キウ‥

(「恤」はめぐむ意)困窮者・罹災者などを救い恵むこと。

⇒きゅうじゅつ‐きん【救恤金】

きゅうじゅつ‐きん【救恤金】キウ‥

救恤のための寄付金。

⇒きゅう‐じゅつ【救恤】

きゅう‐しゅん【九春】キウ‥

春季90日間の称。

きゅう‐しゅん【急峻】キフ‥

非常にけわしいこと。また、そういう所。「―な山道」

きゅう‐しょ【灸所】キウ‥

①灸をすえる所。灸点。

②灸をすえた所。灸のあと。

きゅう‐しょ【急所】キフ‥

①身体の中で、そこを害すると生命にかかわる大事な所。「―を蹴られる」「幸い弾は―をはずれた」

②物事の要所。「―を押さえる」

③寝殿造の休憩室・便所。休所。

きゅう‐しょ【急書】キフ‥

急ぎの手紙。急信。

きゅう‐しょ【給所】キフ‥

給地。領地。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょ【救助】キウ‥

救い助けること。「おぼれた人を―する」

⇒きゅうじょ‐あみ【救助網】

⇒きゅうじょ‐じゅう【救助銃】

⇒きゅうじょ‐ばしご【救助梯子】

⇒きゅうじょ‐ぶくろ【救助袋】

⇒きゅうじょ‐まい【救助米】

⇒きゅうじょ‐まく【救助幕】

⇒きゅうじょ‐りょう【救助料】

きゅう‐じょ【給助】キフ‥

金品を与えて助けること。めぐみ。ほどこし。

きゅう‐じょ【翕如】キフ‥

音楽の音律などのよく合うさま。太平記39「―たる声の中に」

ぎゅう‐じょ【牛女】ギウヂヨ

牽牛けんぎゅう星と織女しょくじょ星。

きゅうじょ‐あみ【救助網】キウ‥

路面電車などの前方ないし車体前部の下に取り付け、人畜が轢ひかれるのを防ぐ金網。

⇒きゅう‐じょ【救助】

きゅう‐しょう【九章】キウシヤウ

①周代、天子の冕服べんぷくに表された9種の模様。竜・山・華虫・火・宗彝そうい(以上、衣)・藻・粉米・黼ふ・黻ふつ(以上、裳)の総称。

②古代の9種の旗じるし。

③「楚辞」の篇名。

きゅう‐しょう【九霄】キウセウ

天の最も高い所。九天。

きゅう‐しょう【旧称】キウ‥

以前の称呼。もとの呼び名。

きゅう‐しょう【旧章】キウシヤウ

古くからのおきて。先王の定めた礼楽・刑政など。旧法。旧典。

きゅう‐しょう【休祥】キウシヤウ

(「休」はめでたい意)めでたいことのしるし。めでたい前兆。吉兆。

きゅう‐しょう【求償】キウシヤウ

賠償または償還を求めること。

⇒きゅうしょう‐けん【求償権】

⇒きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】

きゅう‐しょう【急症】キフシヤウ

急激に起こる症状。急病。

きゅう‐しょう【宮相】‥シヤウ

宮内くない大臣の俗称。

きゅう‐じょう【弓状】‥ジヤウ

弓のようなかたち。ゆみなり。弓形。

きゅう‐じょう【旧情】キウジヤウ

ふるくからいだいている気持。昔のよしみ。「―忘じがたし」

⇒旧情を温める

きゅう‐じょう【休場】キウヂヤウ

①興行場などが休業すること。

②競技者や俳優などが休んで出場しないこと。「横綱が―する」

きゅう‐じょう【臼状】キウジヤウ

臼うすのようなかたち。

⇒きゅうじょう‐かざん【臼状火山】

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅう‐じょう【球状】キウジヤウ

たまのような形。球形。

⇒きゅうじょう‐せいだん【球状星団】

⇒きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】

きゅう‐じょう【球場】キウヂヤウ

野球場。野球の競技場。

きゅう‐じょう【鳩杖】キウヂヤウ

⇒はとのつえ

きゅう‐じょう【窮状】‥ジヤウ

困り果てている状態。「―を訴える」

きゅうじょう‐かざん【臼状火山】キウジヤウクワ‥

〔地〕(→)砕屑丘さいせつきゅうに同じ。

⇒きゅう‐じょう【臼状】

きゅう‐しょうがつ【旧正月】キウシヤウグワツ

旧暦の正月。〈[季]春〉

きゅうしょう‐けん【求償権】キウシヤウ‥

〔法〕弁済その他自己の出捐しゅつえんをもって他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権。自己の負担部分を超えて弁済した連帯債務者も他の連帯債務者に対してこの権利を有する。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゅうしょうさんじゅつ【九章算術】キウシヤウ‥

中国の数学書。現存のものは263年、劉徽りゅうき編。正・負の数、連立1次方程式の解法、等差・等比級数などを論じ、円周率の近似値を与え、鈎股弦こうこげんの定理を説明。

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅうじょう‐せいだん【球状星団】キウジヤウ‥

(globular clusters)10万から100万個の恒星が、直径100光年ほどの大きさに密集している星団。銀河系では百数十個見つかっている。↔散開星団。

M3

提供:東京大学理学部木曽観測所

オメガ星団

撮影:及川聖彦

オメガ星団

撮影:及川聖彦

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

M5

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうじょう‐せんしゅ【球状船首】キウジヤウ‥

造波抵抗を減らすために考案された特殊な形状の船首。水面下船首に球状の突起を設ける。

⇒きゅう‐じょう【球状】

きゅうしょう‐たい【球晶体】キウシヤウ‥

細胞内の顆粒の一つ。

①ダリア・ゴボウなどの根やキクイモの塊茎などの細胞内にあるイヌリン(多糖類の一種)の美しい球形の結晶。

②細胞内の糊粉粒(蛋白質の粒)の中にある小さな球状の結晶。光を強く屈折する。

きゅうしょう‐ぼうえき【求償貿易】キウシヤウ‥

(→)バーター‐システムに同じ。

⇒きゅう‐しょう【求償】

きゆうしょうらん【嬉遊笑覧】‥イウセウ‥

江戸後期の類書。喜多村信節のぶよ著。12巻、付録1巻。文政13年(1830)自序。部類を分け、和漢の書から特に近世の風俗習慣や歌舞音曲に関する事物を集めて叙述・考証したもの。

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥🔗⭐🔉

きゅう‐しゃく【九錫】キウ‥

昔、中国で、天子が寵遇する顕臣に特殊の盛典として与えた9種の品。すなわち車馬・衣服・楽器・朱戸(門戸)・納陛のうへい(階段)・虎賁こほん(勇士)・弓矢・鈇鉞ふえつ・秬鬯きょちょう(酒)。きゅうせき。

きゅうしゅう【九州】キウシウ🔗⭐🔉

きゅうしゅう【九州】キウシウ

①西海道の九つの国。筑前・筑後・肥前・肥後・豊前ぶぜん・豊後ぶんご・日向ひゅうが・大隅・薩摩の総称。現在は福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島の7県の総称。沖縄を含めていう場合もある。→鎮西。

九州地方の主な山

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

九州地方の主な川・湖

九州地方の主な川・湖

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

②中国、禹の時、洪水を治めて開いたとされる冀・兗えん・青・徐・揚・予・荊・梁・雍の九つの地域(書経禹貢)。「爾雅」「周礼」の九州は若干の異同がある。

⇒きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】

⇒きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】

⇒きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】

⇒きゅうしゅう‐さんち【九州山地】

⇒きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】

⇒きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】

⇒きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】

⇒きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】

⇒きゅうしゅう‐ちほう【九州地方】

⇒きゅうしゅう‐へいてい【九州平定】

⇒きゅうしゅう‐べん【九州弁】

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐げいじゅつ‐こうか‐だいがく【九州芸術工科大学】キウシウ‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1968年設立。2003年九州大学と統合。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐こうぎょう‐だいがく【九州工業大学】キウシウ‥ゲフ‥

国立大学法人の一つ。前身は1907年(明治40)創立の私立明治専門学校。21年(大正10)官立移管。44年明治工業専門学校と改称。49年現名の新制大学となる。2004年法人化。本部は北九州市戸畑区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐こくりつ‐はくぶつかん【九州国立博物館】キウシウ‥クワン

国立博物館の一つ。2005年開館。福岡県太宰府市。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐さんち【九州山地】キウシウ‥

九州1の脊梁山地。臼杵から八代に至る中央構造線の南側、壮年期の険しい山地。西南日本外帯山地の一部をなす。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐じどうしゃどう【九州自動車道】キウシウ‥ダウ

北九州市より佐賀県東端・福岡県南西部・熊本県を縦断し、宮崎県西端を経て鹿児島市に至る高速道路。全長346.4キロメートル。法定路線名、九州縦貫自動車道鹿児島線。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐しんかんせん【九州新幹線】キウシウ‥

「新幹線」参照。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐だいがく【九州大学】キウシウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1910年(明治43)創立の九州帝国大学。翌年京都帝大福岡医大を併合。49年旧制の福岡高校・久留米工専等を合わせて新制の九州大学となる。2003年九州芸術工科大学を統合。04年法人化。本部は福岡市東区。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥🔗⭐🔉

きゅうしゅう‐たんだい【九州探題】キウシウ‥

室町幕府が九州を統制するために博多に置いた軍事・行政上の職。1336年(建武3)足利尊氏が九州から東上する時、一色範氏をこれに任じたのに始まる。南北朝内乱末期、今川貞世(了俊)が探題となって幕府機関としての権威が高まったが、応仁の乱以降は有名無実化した。

⇒きゅうしゅう【九州】

きゅうせん‐はっかい【九山八海】キウ‥🔗⭐🔉

きゅうせん‐はっかい【九山八海】キウ‥

⇒くせんはっかい

くいち‐きん【九一金】🔗⭐🔉

くいち‐きん【九一金】

古くは、松前藩運上制度下の漁業主と漁夫との漁獲配分の割合を九一くいちといった。これが北海道鰊漁業の生鰊配分制に引きつがれ(漁業主9、漁夫1)、さらに後には鰊漁場・北洋漁業などで一定の労賃以外の賞与金を九一金と称した。

く‐いん【九院】‥ヰン🔗⭐🔉

く‐いん【九院】‥ヰン

延暦寺の主な九つの堂塔、すなわち一乗止観院・定心院・総持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院。

く‐え【九会】‥ヱ🔗⭐🔉

く‐え【九会】‥ヱ

密教で、金剛界曼荼羅を構成する九つの領域。成身じょうじん会・三昧耶さんまや会・微細みさい会・供養会・四印会・一印会・理趣会・降三世ごうざんぜ会・降三世三昧耶会。

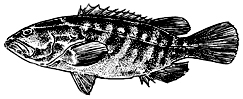

くえ【九絵】‥ヱ🔗⭐🔉

くえ【九絵】‥ヱ

ハタ科の海産の硬骨魚。体長1メートルに達する。茶褐色の体側に6本の暗色横帯があるが、老成魚では消失する。関東以南の沿岸の岩礁域に分布。磯釣でモロコと称する。肉は美味。

くえ

く‐かい【九界】🔗⭐🔉

く‐かい【九界】

〔仏〕

①十界から仏界を除いた九つの世界。

②欲・色・無色の三界を九つに分けたものの総称。九地。

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ🔗⭐🔉

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年草。山地や高山草原に自生。高さ約1メートル。葉は輪生して層をなし、名はそのさまに由来する。夏、紫色の小花を長穂状に開く。根茎を乾して漢方生薬とし、利尿剤、関節炎・リウマチの薬。春、若芽を食用。九階草。虎の尾。

くがいそう

く‐がつ【九月】‥グワツ🔗⭐🔉

く‐がつ【九月】‥グワツ

一年の9番目の月。長月ながつき。菊月。色取月。〈[季]秋〉

⇒くがつ‐いつか【九月五日】

⇒くがつ‐がや【九月蚊帳】

⇒くがつ‐じん【九月尽】

⇒くがつ‐の‐せっく【九月の節句】

くがつ‐がや【九月蚊帳】‥グワツ‥🔗⭐🔉

くがつ‐がや【九月蚊帳】‥グワツ‥

秋になってまだ吊っている蚊帳。また、秋になって蚊帳を吊り納めること。〈[季]秋〉

⇒く‐がつ【九月】

くがつ‐じん【九月尽】‥グワツ‥🔗⭐🔉

くがつ‐じん【九月尽】‥グワツ‥

陰暦9月末日のこと。俳諧では多く、秋の終りを惜しんでいう。〈[季]秋〉

⇒く‐がつ【九月】

くがつ‐の‐せっく【九月の節句】‥グワツ‥🔗⭐🔉

くがつ‐の‐せっく【九月の節句】‥グワツ‥

9月9日の節句。重陽ちょうよう。

⇒く‐がつ【九月】

くき【九鬼】🔗⭐🔉

くき【九鬼】

姓氏の一つ。九鬼水軍の将。のち江戸時代の外様大名。

⇒くき‐しゅうぞう【九鬼周造】

⇒くき‐よしたか【九鬼嘉隆】

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ🔗⭐🔉

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ

哲学者。東京生れ。東大卒。実存哲学の立場から、「いき」など日本的な美の特質を論じ、文芸の哲学的解明に業績を残す。著「『いき』の構造」「偶然性の問題」など。(1888〜1941)

九鬼周造

提供:岩波書店

⇒くき【九鬼】

⇒くき【九鬼】

⇒くき【九鬼】

⇒くき【九鬼】

くき‐すいぐん【九鬼水軍】🔗⭐🔉

くき‐すいぐん【九鬼水軍】

紀伊九鬼浦(現、三重県尾鷲おわせ市九鬼町)を本拠として、中世、伊勢・熊野の海上豪族として力を振るった九鬼氏の水軍。

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ🔗⭐🔉

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ

⇒きゅうきほう

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ🔗⭐🔉

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ

⇒きゅうきょほう

く‐く【九九】🔗⭐🔉

く‐く【九九】

①1から9までの掛算表。

②掛算表または割算表の簡易記憶法。掛算・割算・開平・開立にそれぞれある。

く‐こく【九国】🔗⭐🔉

く‐こく【九国】

①九つの国。

②九州の異称。

⇒くこく‐じょうやく【九国条約】

くこく‐じょうやく【九国条約】‥デウ‥🔗⭐🔉

くこく‐じょうやく【九国条約】‥デウ‥

ワシントンで、日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・オランダ・ベルギー・ポルトガル・中国の9カ国間に締結された、中国の領土保全・門戸開放・機会均等に関する条約。1922年2月調印。九カ国条約。

⇒く‐こく【九国】

く‐こん【九献】🔗⭐🔉

く‐こん【九献】

①杯を3献(3杯)ずつ3度さすこと。三々九度。

②(女房詞)酒。狂言、花子「―を一つきこしめせ」

く‐さいにち【九斎日】🔗⭐🔉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

く‐じ【九字】🔗⭐🔉

く‐じ【九字】

〔仏〕護身の秘呪として用いる9個の文字。「臨兵闘者皆陣列在前」の九字の呪じゅを唱え、指で空中に縦に4線、横に5線を書く時は、どんな強敵も恐れるに足りないという護身の法。もと道家に行われ、のち陰陽道おんようどうに用い、また、密教家・修験者しゅげんじゃ・忍者などが用いた。九字護身法。

⇒九字を切る

くじ‐ごしんほう【九字護身法】‥ホフ🔗⭐🔉

くじ‐ごしんほう【九字護身法】‥ホフ

〔仏〕(→)九字くじに同じ。

くしゃく‐にけん【九尺二間】🔗⭐🔉

くしゃく‐にけん【九尺二間】

(長屋で、間口9尺、奥行2間の住居)狭くて粗末な家。貧しくむさくるしい住居。人情本、春色辰巳園「―の寝所を借宅して」

く‐しゅう【九宗】🔗⭐🔉

く‐しゅう【九宗】

南都六宗と平安時代の天台・真言二宗に、浄土宗または禅宗を加えたもの。

○九字を切るくじをきる🔗⭐🔉

○九字を切るくじをきる

九字のまじないをする。

⇒く‐じ【九字】

く‐しん【苦心】

物事をなしとげようとして、いろいろに心を使って苦労すること。「―して仕上げる」「―の作」

⇒くしん‐さんたん【苦心惨憺】

く‐しん【苦辛】

非常に辛い思いをすること。辛苦。

く‐じん【苦参】

クララの根を乾燥した生薬。健胃・消炎・止瀉ししゃ剤として内服するほか、民間で湿疹・皮膚病に外用。古く農業殺虫剤、便所の殺蛆剤にも用いた。

⇒くじん‐し【苦参紙】

ぐ‐しん【供進】

神に供物を奉ること。きょうしん。

⇒ぐしん‐し【供進使】

ぐ‐しん【具申】

上役や上級機関に対して、意見などを詳しく申し述べること。「対策を―する」

ぐ‐しん【愚心】

①愚かな心。

②自分の心の謙称。

ぐ‐しん【愚臣】

①おろかな臣下。

②臣下が主君に対していう自分の謙称。

ぐ‐しん【愚身】

自分の身または自分の謙称。

ぐ‐じん【愚人】

おろかな人。愚者。

くしん‐さんたん【苦心惨憺】

非常に苦労して心を砕き痛めること。

⇒く‐しん【苦心】

くじん‐し【苦参紙】

クララの茎皮を原料として漉すいた虫害に強い和紙。一説に、平安時代から江戸時代にかけて阿波の特産。

⇒く‐じん【苦参】

ぐしん‐し【供進使】

神に供物を奉る勅使。

⇒ぐ‐しん【供進】

ぐしんらいさん【愚神礼讃】

(Encomium moriae ラテン)エラスムスのラテン語の著書。1511年刊。教会の形式化、聖職者の腐敗、衒学げんがく者を諷刺。狂信を排撃し、ルネサンス時代の人間解放を謳歌する。痴愚神礼讃。

くす【樟】

〔植〕クスノキの別称。

くす【薬】

(→)「くすり」に同じ。複合語にのみ用いる。「―師」「―玉」

く・す

〔他四〕

よこす。おこす。狂言、縄綯なわない「此処へも汲んで―・せ」

く・す【屈す】

〔自サ変〕

(クッスの促音ツを表記しない形)気がふさぐ。めいる。源氏物語若紫「夕暮となれば、いみじく―・し給へば」

くず【屑】クヅ

①切れたり砕けたりして廃物となったもの。何の役にも立たないもの。「人間の―」

②よい部分を選びとった後に残ったつまらないもの。「―糸」

くず【葛】

(奈良県国栖くずの地名に因むという)

①マメ科の大形蔓性の多年草。山野に多く、蔓の長さは10メートル以上にも達する。葉は大きく、裏面は白っぽい。秋、葉腋に花穂をつけ、紫紅色の蝶形花を総状に咲かせ、花後、平たい莢さやを生ずる。根は肥大し、生薬の葛根かっこんとして漢方で解熱・発汗・鎮痙剤に用い、また、葛粉を採る。蔓の繊維をとって葛布くずふを織り、また蔓で行李などをつくる。秋の七草の一つ。アメリカなどで帰化植物となる。くずかずら。「葛」「葛の花」「葛の葉」は〈[季]秋〉。万葉集14「箱根の山に延ふ―の」

くず

クズ

提供:OPO

クズ

提供:OPO

②(→)葛布に同じ。平家物語2「―に墨をぞつけたりける」

③葛粉の略。

④葛溜くずだまりの略。

⇒葛掘る

くず【国栖・国樔・国巣】

①古く大和国吉野郡の山奥にあったと伝える村落。また、その村民。在来の古俗を保持して、奈良・平安時代には宮中の節会に参加、贄にえを献じ、笛を奏し、口鼓を打って風俗歌ふぞくうたを奏することが例となっていた。→国栖奏くずのそう。

②常陸ひたち国茨城郡に土着の先住民。

③能。大海人皇子おおあまのおうじが大友皇子に追われて吉野に遁れ、吉野川の漁夫に助けられ、蔵王権現の祝福を受ける。

ぐずグヅ

(「愚図」は当て字)動作がにぶく決断の乏しいこと。はきはきしないこと。また、そういう人。

くず‐あん【葛餡】

葛粉でとろみをつけた餡。出し汁を醤油・味醂みりんなどで調味し、葛粉を水で溶いたものを加えて、混ぜながら煮立てて透明にする。餡かけ料理に用いる。くずだまり。

く‐すい【鼓吹】

①鼓(打楽器)と吹(管楽器)とを主な楽器とする古代の軍用の音楽。つづみふえ。

②鼓を打ち笛を吹くこと。こすい。

⇒くすい‐こ【鼓吹戸】

⇒くすい‐し【鼓吹司】

く‐すい【駆水】

水を排除すること。排水。除水。

⇒くすい‐そうち【駆水装置】

くすい‐こ【鼓吹戸】

鼓吹司に属し、鼓吹を習った家。

⇒く‐すい【鼓吹】

く‐すいこ【公出挙】

国家が行う出挙。租税と共に財政上の大きな収入となった。→出挙

くすい‐し【鼓吹司】

律令制で、兵部省に属し、鉦鼓・大角はらのふえ・小角くだのふえなどの鼓吹を調習した役所。896年(寛平8)兵庫寮に併合。つづみふえのつかさ。

⇒く‐すい【鼓吹】

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥

艦船内に浸入した水を船外に排出する装置。通常、排水用ポンプを用いる。

⇒く‐すい【駆水】

くず‐いと【屑糸】クヅ‥

屑になった糸。使い残りの糸屑。

⇒くずいと‐おり【屑糸織】

くずいと‐おり【屑糸織】クヅ‥

織物工場で出る屑糸や残り糸で織った織物。また、絓糸しけいと織。

⇒くず‐いと【屑糸】

くず‐いれ【屑入れ】クヅ‥

紙屑・ごみなどを入れる物。屑籠。

ぐ‐ずう【弘通】‥ヅウ

(グツウとも)仏法がひろく広まること。〈易林本節用集〉

くず‐うこん【葛鬱金】

クズウコン科の多年草。カンナに似る。葉は長柄で2列に並び、基部で互いに抱く。太い根茎から良質の澱粉を製し食用。熱帯アメリカの原産。英語名アロールート(arrow root)。

くず‐うた【国栖歌】

古代、国栖の人が宮廷の儀式の際に宮中承明門外で奏した風俗歌ふぞくうた。→国栖1

くず‐お・れる【頽れる】クヅホレル

〔自下一〕[文]くづほ・る(下二)

①衰える。衰弱する。力をなくす。「心が―・れる」

②くずれるように倒れる、または、すわる。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「山吹御前は今さらにとどむる方も泣き―・れ」

くず‐がき【葛垣】

クズのつるで編んだ垣根。

くず‐かけ【葛掛け】

(→)「あんかけ(餡掛)」に同じ。

くず‐かご【屑籠】クヅ‥

紙屑など屑を入れる籠・箱。

くず‐かずら【葛蔓】‥カヅラ

〔植〕クズの別称。

くず‐かたびら【葛帷子】

葛布くずふのかたびら。

くず‐がつお【葛鰹】‥ガツヲ

精進料理の一種。葛粉に小豆あずきの煮汁をまぜて蒸し、銀箔で巻き、鰹かつおの刺身に似せたもの。芥子からし醤油・山葵わさび醤油などをつけて食べる。

くず‐かみ【屑紙】クヅ‥

紙屑。

くず‐がみ【国栖紙・葛紙】

和紙の名。奈良県吉野郡国栖地方から産出し、表具などに用いるもの。

くず‐きり【葛切り】

①水溶き葛粉を加熱して薄く流し固め、細く切ったもの。黒蜜を添えて食べる。〈[季]夏〉

②1に似せてでんぷんで作った乾物。ゆでて同様に食べるほか、鍋物などに使う。

ぐすく

(琉球語)沖縄本島南部を中心として南西諸島に分布する城・とりで。13世紀頃から造られ、14世紀末〜15世紀初めが完成期。その数は250を超える。中城なかぐすく・今帰仁なきじんのものなどが著名。沖縄本島の「琉球王国及び関連遺産群」は世界遺産。ぐしく。すく。

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

②(→)葛布に同じ。平家物語2「―に墨をぞつけたりける」

③葛粉の略。

④葛溜くずだまりの略。

⇒葛掘る

くず【国栖・国樔・国巣】

①古く大和国吉野郡の山奥にあったと伝える村落。また、その村民。在来の古俗を保持して、奈良・平安時代には宮中の節会に参加、贄にえを献じ、笛を奏し、口鼓を打って風俗歌ふぞくうたを奏することが例となっていた。→国栖奏くずのそう。

②常陸ひたち国茨城郡に土着の先住民。

③能。大海人皇子おおあまのおうじが大友皇子に追われて吉野に遁れ、吉野川の漁夫に助けられ、蔵王権現の祝福を受ける。

ぐずグヅ

(「愚図」は当て字)動作がにぶく決断の乏しいこと。はきはきしないこと。また、そういう人。

くず‐あん【葛餡】

葛粉でとろみをつけた餡。出し汁を醤油・味醂みりんなどで調味し、葛粉を水で溶いたものを加えて、混ぜながら煮立てて透明にする。餡かけ料理に用いる。くずだまり。

く‐すい【鼓吹】

①鼓(打楽器)と吹(管楽器)とを主な楽器とする古代の軍用の音楽。つづみふえ。

②鼓を打ち笛を吹くこと。こすい。

⇒くすい‐こ【鼓吹戸】

⇒くすい‐し【鼓吹司】

く‐すい【駆水】

水を排除すること。排水。除水。

⇒くすい‐そうち【駆水装置】

くすい‐こ【鼓吹戸】

鼓吹司に属し、鼓吹を習った家。

⇒く‐すい【鼓吹】

く‐すいこ【公出挙】

国家が行う出挙。租税と共に財政上の大きな収入となった。→出挙

くすい‐し【鼓吹司】

律令制で、兵部省に属し、鉦鼓・大角はらのふえ・小角くだのふえなどの鼓吹を調習した役所。896年(寛平8)兵庫寮に併合。つづみふえのつかさ。

⇒く‐すい【鼓吹】

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥

艦船内に浸入した水を船外に排出する装置。通常、排水用ポンプを用いる。

⇒く‐すい【駆水】

くず‐いと【屑糸】クヅ‥

屑になった糸。使い残りの糸屑。

⇒くずいと‐おり【屑糸織】

くずいと‐おり【屑糸織】クヅ‥

織物工場で出る屑糸や残り糸で織った織物。また、絓糸しけいと織。

⇒くず‐いと【屑糸】

くず‐いれ【屑入れ】クヅ‥

紙屑・ごみなどを入れる物。屑籠。

ぐ‐ずう【弘通】‥ヅウ

(グツウとも)仏法がひろく広まること。〈易林本節用集〉

くず‐うこん【葛鬱金】

クズウコン科の多年草。カンナに似る。葉は長柄で2列に並び、基部で互いに抱く。太い根茎から良質の澱粉を製し食用。熱帯アメリカの原産。英語名アロールート(arrow root)。

くず‐うた【国栖歌】

古代、国栖の人が宮廷の儀式の際に宮中承明門外で奏した風俗歌ふぞくうた。→国栖1

くず‐お・れる【頽れる】クヅホレル

〔自下一〕[文]くづほ・る(下二)

①衰える。衰弱する。力をなくす。「心が―・れる」

②くずれるように倒れる、または、すわる。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「山吹御前は今さらにとどむる方も泣き―・れ」

くず‐がき【葛垣】

クズのつるで編んだ垣根。

くず‐かけ【葛掛け】

(→)「あんかけ(餡掛)」に同じ。

くず‐かご【屑籠】クヅ‥

紙屑など屑を入れる籠・箱。

くず‐かずら【葛蔓】‥カヅラ

〔植〕クズの別称。

くず‐かたびら【葛帷子】

葛布くずふのかたびら。

くず‐がつお【葛鰹】‥ガツヲ

精進料理の一種。葛粉に小豆あずきの煮汁をまぜて蒸し、銀箔で巻き、鰹かつおの刺身に似せたもの。芥子からし醤油・山葵わさび醤油などをつけて食べる。

くず‐かみ【屑紙】クヅ‥

紙屑。

くず‐がみ【国栖紙・葛紙】

和紙の名。奈良県吉野郡国栖地方から産出し、表具などに用いるもの。

くず‐きり【葛切り】

①水溶き葛粉を加熱して薄く流し固め、細く切ったもの。黒蜜を添えて食べる。〈[季]夏〉

②1に似せてでんぷんで作った乾物。ゆでて同様に食べるほか、鍋物などに使う。

ぐすく

(琉球語)沖縄本島南部を中心として南西諸島に分布する城・とりで。13世紀頃から造られ、14世紀末〜15世紀初めが完成期。その数は250を超える。中城なかぐすく・今帰仁なきじんのものなどが著名。沖縄本島の「琉球王国及び関連遺産群」は世界遺産。ぐしく。すく。

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

琉球王国のグスク

提供:NHK

琉球王国のグスク

提供:NHK

琉球王国のグスク

提供:NHK

クスクス【couscous】

硬質小麦の粉に水を含ませ粒状に加工した食品。また、それを蒸して魚・肉・野菜の入ったスープをかけて食べる北アフリカの料理。

クスクス【cuscus】

フクロネズミ目(有袋類)クスクス属の哺乳類の総称。10種ほどがある。大きさはネコ大からキツネ大。スラウェシ(セレベス)・ニューギニア・オーストラリアなどの森林に生息、樹上性で、植物食。尾が長く、枝に巻きつく。ゆびむすび。

ブチクスクス

撮影:小宮輝之

琉球王国のグスク

提供:NHK

クスクス【couscous】

硬質小麦の粉に水を含ませ粒状に加工した食品。また、それを蒸して魚・肉・野菜の入ったスープをかけて食べる北アフリカの料理。

クスクス【cuscus】

フクロネズミ目(有袋類)クスクス属の哺乳類の総称。10種ほどがある。大きさはネコ大からキツネ大。スラウェシ(セレベス)・ニューギニア・オーストラリアなどの森林に生息、樹上性で、植物食。尾が長く、枝に巻きつく。ゆびむすび。

ブチクスクス

撮影:小宮輝之

くす‐くす

こらえきれずに声をひそめて笑うさま。また、その声。

ぐす‐ぐす

①紙・布などが物にふれて音をたてるさま。ごそごそ。

②かぜをひいたり、泣いたりして、鼻がつまった時の音。ぐずぐず。「鼻を―させる」

ぐず‐ぐずグヅグヅ

(「愚図愚図」は当て字)

①きちんとしているべきものが崩れてしまりがなくなっているさま。「積荷が―になる」

②行動や決断に不必要に手間取るさま。のろまなさま。「返事を―と引き延ばす」「―するな」

③幼児が力なく泣きむずかるさま。また、不平・不満などを不明瞭に言い続けるさま。「―文句を言う」

④息を吸うたびにつまった鼻水が鼻腔を移動する音。「鼻が―する」

くすぐった・い【擽ったい】

〔形〕

①くすぐられてむずむずした感じである。

②きまりがわるい。てれくさい。「あまりほめられると、―・い」

くすぐり【擽り】

①くすぐること。

②話術や演芸などで客を笑わせようとこころみること。「―を入れる」

くすぐ・る【擽る】

〔他五〕

①わきの下などを刺激して、むずむずする笑い出したいような感じを起こさせる。こそぐる。

②滑稽な言葉やしぐさで人を笑わせようとする。「冗談で観客を―・る」

③相手の心に働きかけていい気にさせる。「虚栄心を―・る」

くす‐こ【薬子】

⇒くすりこ

クスコ【Cuzco】

南米西部、ペルーのアンデス山中にある標高3500メートルの都市。インカ帝国の首都。市内や近郊にはインカ時代遺跡や植民地期の建造物が多く、世界遺産の観光都市。人口30万5千(2003)。

クスコ インカの遺跡

撮影:小松義夫

くす‐くす

こらえきれずに声をひそめて笑うさま。また、その声。

ぐす‐ぐす

①紙・布などが物にふれて音をたてるさま。ごそごそ。

②かぜをひいたり、泣いたりして、鼻がつまった時の音。ぐずぐず。「鼻を―させる」

ぐず‐ぐずグヅグヅ

(「愚図愚図」は当て字)

①きちんとしているべきものが崩れてしまりがなくなっているさま。「積荷が―になる」

②行動や決断に不必要に手間取るさま。のろまなさま。「返事を―と引き延ばす」「―するな」

③幼児が力なく泣きむずかるさま。また、不平・不満などを不明瞭に言い続けるさま。「―文句を言う」

④息を吸うたびにつまった鼻水が鼻腔を移動する音。「鼻が―する」

くすぐった・い【擽ったい】

〔形〕

①くすぐられてむずむずした感じである。

②きまりがわるい。てれくさい。「あまりほめられると、―・い」

くすぐり【擽り】

①くすぐること。

②話術や演芸などで客を笑わせようとこころみること。「―を入れる」

くすぐ・る【擽る】

〔他五〕

①わきの下などを刺激して、むずむずする笑い出したいような感じを起こさせる。こそぐる。

②滑稽な言葉やしぐさで人を笑わせようとする。「冗談で観客を―・る」

③相手の心に働きかけていい気にさせる。「虚栄心を―・る」

くす‐こ【薬子】

⇒くすりこ

クスコ【Cuzco】

南米西部、ペルーのアンデス山中にある標高3500メートルの都市。インカ帝国の首都。市内や近郊にはインカ時代遺跡や植民地期の建造物が多く、世界遺産の観光都市。人口30万5千(2003)。

クスコ インカの遺跡

撮影:小松義夫

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ

提供:NHK

くず‐こ【葛粉】

クズの根をたたいて水に浸し、汁をしぼって晒さらして製した粉。色白く、澱粉質に富み、食用。奈良県吉野産の吉野葛は有名。

くすこ‐の‐へん【薬子の変】

810年(弘仁1)、平城上皇に寵愛されていた藤原薬子が兄仲成らと共に平城遷都および上皇の重祚ちょうそを謀った事件。嵯峨天皇派のために仲成は処刑され、薬子は自殺。

くず‐ざくら【葛桜】

葛まんじゅうを桜の葉で包んだ菓子。暑中、冷やして食べる。〈[季]夏〉

葛桜

撮影:関戸 勇

クスコ

提供:NHK

くず‐こ【葛粉】

クズの根をたたいて水に浸し、汁をしぼって晒さらして製した粉。色白く、澱粉質に富み、食用。奈良県吉野産の吉野葛は有名。

くすこ‐の‐へん【薬子の変】

810年(弘仁1)、平城上皇に寵愛されていた藤原薬子が兄仲成らと共に平城遷都および上皇の重祚ちょうそを謀った事件。嵯峨天皇派のために仲成は処刑され、薬子は自殺。

くず‐ざくら【葛桜】

葛まんじゅうを桜の葉で包んだ菓子。暑中、冷やして食べる。〈[季]夏〉

葛桜

撮影:関戸 勇

くす‐さん【樟蚕】

ヤママユガ科の大形のガ。開張10〜12センチメートルで、黄褐ないし紫褐色、各翅に一つずつの眼状紋と数本の波状線がある。→しらがたろう

クスサン

撮影:海野和男

くす‐さん【樟蚕】

ヤママユガ科の大形のガ。開張10〜12センチメートルで、黄褐ないし紫褐色、各翅に一つずつの眼状紋と数本の波状線がある。→しらがたろう

クスサン

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

くす‐し【薬師・医】

医者。允恭紀「良き―を新羅に求む」

⇒くすし‐の‐かみ【薬師の神】

⇒くすし‐ぶみ【薬師書】

⇒くすし‐ゆび【薬師指】

くす・し【奇し】

〔形シク〕

①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集18「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語帚木「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」

②奇特である。神妙である。枕草子292「物忌み―・しう」

くずし【崩し】クヅシ

①くずすこと。また、くずしたもの。

②字画や模様などを簡略な形にすること。また、そのもの。「銀杏いちょう―」

③本来の調子をかえて謡い、または弾くこと。「木遣きやり―」

⇒くずし‐うり【崩し売り】

⇒くずし‐がき【崩し書き】

⇒くずし‐じ【崩し字】

⇒くずし‐もん【崩し紋】

くずし‐い・ず【崩し出づ】クヅシイヅ

〔他下二〕

端から少しずつ話し出す。源氏物語明石「世のふることども―・でて聞ゆ」

くずし‐うり【崩し売り】クヅシ‥

少しずつ分けて売ること。分売。浄瑠璃、博多小女郎波枕「屋財・家財の―」

⇒くずし【崩し】

くずし‐がき【崩し書き】クヅシ‥

①字画を略して書くこと。また、その略した文字。略字。

②草書または行書で書くこと。また、その文字。

⇒くずし【崩し】

くすし‐が・る【奇しがる】

〔自四〕

神妙なふうをする。枕草子129「中納言の君の忌日きにちとて―・り行ひ給ひしを」

くずし‐じ【崩し字】クヅシ‥

くずし書きにした文字。

⇒くずし【崩し】

くずし‐た・つ【崩し立つ】クヅシ‥

〔他下二〕

(→)「崩し出づ」に同じ。源平盛衰記48「怨めしく思し召しける御事どもを―・てて申させ給ひけるは」

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くずし‐もん【崩し紋】クヅシ‥

ある部分を略してえがいた紋。

⇒くずし【崩し】

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くず‐じょうゆ【葛醤油】‥ジヤウ‥

煮たてた醤油の中に、溶いた葛粉をまぜて煮たもの。浄瑠璃、心中宵庚申「―の出し塩梅あんばい」

くす・す【薬す・医す】

〔他四〕

(「薬師くすし」を活用させた語)薬を飲ませて病気をなおす。いやす。蒙求抄3「父を―・さん為にくすしを習ふぞ」

くず・す【崩す】クヅス

〔他五〕

①物をくだきこわす。源氏物語藤裏葉「中の廊の壁を―・し、中門を開きて」。「山を―・す」

②整っていた状態を乱す。「敵のそなえを―・す」「ひざを―・す」「体調を―・す」

③正しいものを悪くする。みだす。「風儀を―・す」

④正式の字画を簡略にする。くずし書きにする。草書または行書で書く。「漢字を―・して書く」

⑤端から少しずつ話す。源氏物語花散里「昔がたりもかき―・すべき人少なうなりゆくを」

⑥小銭にかえる。両替する。「1万円札を―・す」

くず‐そうめん【葛素麺】‥サウ‥

葛粉でつくった素麺。

クスターナ【瞿薩旦那】

(梵語Kustāna)〔史〕西域の于闐うてんの古名。ゴスターナ。

グスタフ【Gustaf】

スウェーデン王。

①(1世)(Gustaf Vasa)デンマークの支配から祖国を救って即位、ヴァーサ王朝を開いた。(1496〜1560)

②(2世)(Gustaf Adolf)1世の孫。絶対王政の確立に尽力。バルト地域で勢力を拡張。三十年戦争に介入してドイツ新教徒勢力を支援、ワレンシュタインの軍としばしば対決したが、陣没。(1594〜1632)

③(5世)(Gustaf Adolf)1907年即位。在位43年。両次の世界大戦に中立を守った。(1858〜1950)

くす‐だま【薬玉】

①5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。〈[季]夏〉

薬玉

くす‐し【薬師・医】

医者。允恭紀「良き―を新羅に求む」

⇒くすし‐の‐かみ【薬師の神】

⇒くすし‐ぶみ【薬師書】

⇒くすし‐ゆび【薬師指】

くす・し【奇し】

〔形シク〕

①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集18「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語帚木「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」

②奇特である。神妙である。枕草子292「物忌み―・しう」

くずし【崩し】クヅシ

①くずすこと。また、くずしたもの。

②字画や模様などを簡略な形にすること。また、そのもの。「銀杏いちょう―」

③本来の調子をかえて謡い、または弾くこと。「木遣きやり―」

⇒くずし‐うり【崩し売り】

⇒くずし‐がき【崩し書き】

⇒くずし‐じ【崩し字】

⇒くずし‐もん【崩し紋】

くずし‐い・ず【崩し出づ】クヅシイヅ

〔他下二〕

端から少しずつ話し出す。源氏物語明石「世のふることども―・でて聞ゆ」

くずし‐うり【崩し売り】クヅシ‥

少しずつ分けて売ること。分売。浄瑠璃、博多小女郎波枕「屋財・家財の―」

⇒くずし【崩し】

くずし‐がき【崩し書き】クヅシ‥

①字画を略して書くこと。また、その略した文字。略字。

②草書または行書で書くこと。また、その文字。

⇒くずし【崩し】

くすし‐が・る【奇しがる】

〔自四〕

神妙なふうをする。枕草子129「中納言の君の忌日きにちとて―・り行ひ給ひしを」

くずし‐じ【崩し字】クヅシ‥

くずし書きにした文字。

⇒くずし【崩し】

くずし‐た・つ【崩し立つ】クヅシ‥

〔他下二〕

(→)「崩し出づ」に同じ。源平盛衰記48「怨めしく思し召しける御事どもを―・てて申させ給ひけるは」

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くずし‐もん【崩し紋】クヅシ‥

ある部分を略してえがいた紋。

⇒くずし【崩し】

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くず‐じょうゆ【葛醤油】‥ジヤウ‥

煮たてた醤油の中に、溶いた葛粉をまぜて煮たもの。浄瑠璃、心中宵庚申「―の出し塩梅あんばい」

くす・す【薬す・医す】

〔他四〕

(「薬師くすし」を活用させた語)薬を飲ませて病気をなおす。いやす。蒙求抄3「父を―・さん為にくすしを習ふぞ」

くず・す【崩す】クヅス

〔他五〕

①物をくだきこわす。源氏物語藤裏葉「中の廊の壁を―・し、中門を開きて」。「山を―・す」

②整っていた状態を乱す。「敵のそなえを―・す」「ひざを―・す」「体調を―・す」

③正しいものを悪くする。みだす。「風儀を―・す」

④正式の字画を簡略にする。くずし書きにする。草書または行書で書く。「漢字を―・して書く」

⑤端から少しずつ話す。源氏物語花散里「昔がたりもかき―・すべき人少なうなりゆくを」

⑥小銭にかえる。両替する。「1万円札を―・す」

くず‐そうめん【葛素麺】‥サウ‥

葛粉でつくった素麺。

クスターナ【瞿薩旦那】

(梵語Kustāna)〔史〕西域の于闐うてんの古名。ゴスターナ。

グスタフ【Gustaf】

スウェーデン王。

①(1世)(Gustaf Vasa)デンマークの支配から祖国を救って即位、ヴァーサ王朝を開いた。(1496〜1560)

②(2世)(Gustaf Adolf)1世の孫。絶対王政の確立に尽力。バルト地域で勢力を拡張。三十年戦争に介入してドイツ新教徒勢力を支援、ワレンシュタインの軍としばしば対決したが、陣没。(1594〜1632)

③(5世)(Gustaf Adolf)1907年即位。在位43年。両次の世界大戦に中立を守った。(1858〜1950)

くす‐だま【薬玉】

①5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。〈[季]夏〉

薬玉

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

くず‐だまり【葛溜り】

(→)「くずあん(葛餡)」に同じ。

くず‐だんご【葛団子】

葛粉でつくった団子。

くず‐ちまき【葛粽】

粽の一種。葛粉に砂糖を加えてこね、笹の葉などに包んで蒸したもの。

ぐず‐つ・くグヅ‥

〔自五〕

(「愚図つく」は当て字)

①態度や状態がはっきりしない。ぐずぐずする。「―・いた天気」

②だだをこねる。ぐずる。「子供が―・く」

くず‐てつ【屑鉄】クヅ‥

鉄の屑。銑鉄と共に主要な製鋼原料で、主として平炉・電気炉で処理。スクラップ。

⇒くずてつ‐ほう【屑鉄法】

くずてつ‐ほう【屑鉄法】クヅ‥ハフ

①平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄の銑鉄に対する配合比を50パーセント以上とする方法。↔鉱石法。

②(→)単独平炉法に同じ。

⇒くず‐てつ【屑鉄】

ぐす‐と

〔副〕

するりと。すっぽりと。鹿の子餅「―ぬぎかへ」

クストー【Jacques-Yves Cousteau】

フランスの海洋探検家。1943年、アクアラングを共同開発。深海潜水艇の製造、海底居住計画の推進、海洋ドキュメント映画の製作などで知られる。(1910〜1997)

くす‐どの【薬殿】

内裏の安福殿にあり、侍医などの控えている所。「くすりどの」とも。〈拾芥抄〉

くず‐に【葛煮】

溶いた葛粉を加えて煮汁にとろみをつけた料理。

くず‐ぬの【葛布】

⇒くずふ

くす‐ね【薬煉・天鼠子】

(クスネリの転)松脂まつやにと油をまぜ合わせ、煮てねったもの。粘着力が強いので糸・弓弦などに塗って強くする。狂言、松脂「此の目出度い松脂を、何と―に煉りますまいか」

⇒くすね‐いと【薬煉糸】

くすね‐いと【薬煉糸】

薬煉を塗って強くした糸。

⇒くす‐ね【薬煉・天鼠子】

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ

盗み食い。つまみ食い。浮世風呂3「うまい物の―をするからいいが」

くすね‐ぜに【くすね銭】

こっそり盗んだり、ごまかしたりして得た金。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「百が二百と賽銭さいせんの―せえだんだんに」

クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。貯蓄率の長期的安定性を立証するなど、長期の経済成長・産業発展を実証的に研究。著「近代経済成長の分析」など。ノーベル賞。(1901〜1985)

⇒クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】

クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】‥クワン

〔経〕(発見者クズネッツの名に因む)20年前後の周期を持つ景気の循環。住宅・事務所・工場などの建築活動で見られることから、建築循環ともいう。クズネッツの波。

⇒クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

くず‐ねり【葛煉り】

葛粉を水で溶き砂糖を加え、火にかけてやや固めにねった食品。〈[季]夏〉

くす・ねる

〔他下一〕

人の物をごまかしてこっそり自分のものにする。ひそかに物をぬすむ。浄瑠璃、桂川連理柵「為替の百両は、兄貴が宙で―・ねたに極つた」

くず‐の‐うらかぜ【葛の裏風】

クズの白い葉裏を返して吹く風。赤染衛門集「かへりもぞする―」

くす‐の‐き【樟・楠】

(クスは「臭し」と同源か。「楠」は南国から渡来した木の意)クスノキ科の常緑高木。関東以南の暖地、特に海岸に多い。高さ20メートル以上に達し、全体に芳香がある。5月頃、黄白色の小花をつけ、果実は球形で黒熟。材は堅く、樟脳および樟脳油を作る。街路樹に植栽し、建築材・船材としても有用。くす。樟脳の木。

くすのき

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

くず‐だまり【葛溜り】

(→)「くずあん(葛餡)」に同じ。

くず‐だんご【葛団子】

葛粉でつくった団子。

くず‐ちまき【葛粽】

粽の一種。葛粉に砂糖を加えてこね、笹の葉などに包んで蒸したもの。

ぐず‐つ・くグヅ‥

〔自五〕

(「愚図つく」は当て字)

①態度や状態がはっきりしない。ぐずぐずする。「―・いた天気」

②だだをこねる。ぐずる。「子供が―・く」

くず‐てつ【屑鉄】クヅ‥

鉄の屑。銑鉄と共に主要な製鋼原料で、主として平炉・電気炉で処理。スクラップ。

⇒くずてつ‐ほう【屑鉄法】

くずてつ‐ほう【屑鉄法】クヅ‥ハフ

①平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄の銑鉄に対する配合比を50パーセント以上とする方法。↔鉱石法。

②(→)単独平炉法に同じ。

⇒くず‐てつ【屑鉄】

ぐす‐と

〔副〕

するりと。すっぽりと。鹿の子餅「―ぬぎかへ」

クストー【Jacques-Yves Cousteau】

フランスの海洋探検家。1943年、アクアラングを共同開発。深海潜水艇の製造、海底居住計画の推進、海洋ドキュメント映画の製作などで知られる。(1910〜1997)

くす‐どの【薬殿】

内裏の安福殿にあり、侍医などの控えている所。「くすりどの」とも。〈拾芥抄〉

くず‐に【葛煮】

溶いた葛粉を加えて煮汁にとろみをつけた料理。

くず‐ぬの【葛布】

⇒くずふ

くす‐ね【薬煉・天鼠子】

(クスネリの転)松脂まつやにと油をまぜ合わせ、煮てねったもの。粘着力が強いので糸・弓弦などに塗って強くする。狂言、松脂「此の目出度い松脂を、何と―に煉りますまいか」

⇒くすね‐いと【薬煉糸】

くすね‐いと【薬煉糸】

薬煉を塗って強くした糸。

⇒くす‐ね【薬煉・天鼠子】

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ

盗み食い。つまみ食い。浮世風呂3「うまい物の―をするからいいが」

くすね‐ぜに【くすね銭】

こっそり盗んだり、ごまかしたりして得た金。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「百が二百と賽銭さいせんの―せえだんだんに」

クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。貯蓄率の長期的安定性を立証するなど、長期の経済成長・産業発展を実証的に研究。著「近代経済成長の分析」など。ノーベル賞。(1901〜1985)

⇒クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】

クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】‥クワン

〔経〕(発見者クズネッツの名に因む)20年前後の周期を持つ景気の循環。住宅・事務所・工場などの建築活動で見られることから、建築循環ともいう。クズネッツの波。

⇒クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

くず‐ねり【葛煉り】

葛粉を水で溶き砂糖を加え、火にかけてやや固めにねった食品。〈[季]夏〉

くす・ねる

〔他下一〕

人の物をごまかしてこっそり自分のものにする。ひそかに物をぬすむ。浄瑠璃、桂川連理柵「為替の百両は、兄貴が宙で―・ねたに極つた」

くず‐の‐うらかぜ【葛の裏風】

クズの白い葉裏を返して吹く風。赤染衛門集「かへりもぞする―」

くす‐の‐き【樟・楠】

(クスは「臭し」と同源か。「楠」は南国から渡来した木の意)クスノキ科の常緑高木。関東以南の暖地、特に海岸に多い。高さ20メートル以上に達し、全体に芳香がある。5月頃、黄白色の小花をつけ、果実は球形で黒熟。材は堅く、樟脳および樟脳油を作る。街路樹に植栽し、建築材・船材としても有用。くす。樟脳の木。

くすのき

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

くすのき【楠木・楠】

姓氏の一つ。橘諸兄の後裔と称。河内・和泉の豪族。正成に至ってあらわれる。

⇒くすのき‐まさしげ【楠木正成】

⇒くすのき‐まさつら【楠木正行】

⇒くすのき‐まさのり【楠木正儀】

⇒くすのき‐りゅう【楠木流】

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

くすのき【楠木・楠】

姓氏の一つ。橘諸兄の後裔と称。河内・和泉の豪族。正成に至ってあらわれる。

⇒くすのき‐まさしげ【楠木正成】

⇒くすのき‐まさつら【楠木正行】

⇒くすのき‐まさのり【楠木正儀】

⇒くすのき‐りゅう【楠木流】

クズ

提供:OPO

クズ

提供:OPO

②(→)葛布に同じ。平家物語2「―に墨をぞつけたりける」

③葛粉の略。

④葛溜くずだまりの略。

⇒葛掘る

くず【国栖・国樔・国巣】

①古く大和国吉野郡の山奥にあったと伝える村落。また、その村民。在来の古俗を保持して、奈良・平安時代には宮中の節会に参加、贄にえを献じ、笛を奏し、口鼓を打って風俗歌ふぞくうたを奏することが例となっていた。→国栖奏くずのそう。

②常陸ひたち国茨城郡に土着の先住民。

③能。大海人皇子おおあまのおうじが大友皇子に追われて吉野に遁れ、吉野川の漁夫に助けられ、蔵王権現の祝福を受ける。

ぐずグヅ

(「愚図」は当て字)動作がにぶく決断の乏しいこと。はきはきしないこと。また、そういう人。

くず‐あん【葛餡】

葛粉でとろみをつけた餡。出し汁を醤油・味醂みりんなどで調味し、葛粉を水で溶いたものを加えて、混ぜながら煮立てて透明にする。餡かけ料理に用いる。くずだまり。

く‐すい【鼓吹】

①鼓(打楽器)と吹(管楽器)とを主な楽器とする古代の軍用の音楽。つづみふえ。

②鼓を打ち笛を吹くこと。こすい。

⇒くすい‐こ【鼓吹戸】

⇒くすい‐し【鼓吹司】

く‐すい【駆水】

水を排除すること。排水。除水。

⇒くすい‐そうち【駆水装置】

くすい‐こ【鼓吹戸】

鼓吹司に属し、鼓吹を習った家。

⇒く‐すい【鼓吹】

く‐すいこ【公出挙】

国家が行う出挙。租税と共に財政上の大きな収入となった。→出挙

くすい‐し【鼓吹司】

律令制で、兵部省に属し、鉦鼓・大角はらのふえ・小角くだのふえなどの鼓吹を調習した役所。896年(寛平8)兵庫寮に併合。つづみふえのつかさ。

⇒く‐すい【鼓吹】

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥

艦船内に浸入した水を船外に排出する装置。通常、排水用ポンプを用いる。

⇒く‐すい【駆水】

くず‐いと【屑糸】クヅ‥

屑になった糸。使い残りの糸屑。

⇒くずいと‐おり【屑糸織】

くずいと‐おり【屑糸織】クヅ‥

織物工場で出る屑糸や残り糸で織った織物。また、絓糸しけいと織。

⇒くず‐いと【屑糸】

くず‐いれ【屑入れ】クヅ‥

紙屑・ごみなどを入れる物。屑籠。

ぐ‐ずう【弘通】‥ヅウ

(グツウとも)仏法がひろく広まること。〈易林本節用集〉

くず‐うこん【葛鬱金】

クズウコン科の多年草。カンナに似る。葉は長柄で2列に並び、基部で互いに抱く。太い根茎から良質の澱粉を製し食用。熱帯アメリカの原産。英語名アロールート(arrow root)。

くず‐うた【国栖歌】

古代、国栖の人が宮廷の儀式の際に宮中承明門外で奏した風俗歌ふぞくうた。→国栖1

くず‐お・れる【頽れる】クヅホレル

〔自下一〕[文]くづほ・る(下二)

①衰える。衰弱する。力をなくす。「心が―・れる」

②くずれるように倒れる、または、すわる。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「山吹御前は今さらにとどむる方も泣き―・れ」

くず‐がき【葛垣】

クズのつるで編んだ垣根。

くず‐かけ【葛掛け】

(→)「あんかけ(餡掛)」に同じ。

くず‐かご【屑籠】クヅ‥

紙屑など屑を入れる籠・箱。

くず‐かずら【葛蔓】‥カヅラ

〔植〕クズの別称。

くず‐かたびら【葛帷子】

葛布くずふのかたびら。

くず‐がつお【葛鰹】‥ガツヲ

精進料理の一種。葛粉に小豆あずきの煮汁をまぜて蒸し、銀箔で巻き、鰹かつおの刺身に似せたもの。芥子からし醤油・山葵わさび醤油などをつけて食べる。

くず‐かみ【屑紙】クヅ‥

紙屑。

くず‐がみ【国栖紙・葛紙】

和紙の名。奈良県吉野郡国栖地方から産出し、表具などに用いるもの。

くず‐きり【葛切り】

①水溶き葛粉を加熱して薄く流し固め、細く切ったもの。黒蜜を添えて食べる。〈[季]夏〉

②1に似せてでんぷんで作った乾物。ゆでて同様に食べるほか、鍋物などに使う。

ぐすく

(琉球語)沖縄本島南部を中心として南西諸島に分布する城・とりで。13世紀頃から造られ、14世紀末〜15世紀初めが完成期。その数は250を超える。中城なかぐすく・今帰仁なきじんのものなどが著名。沖縄本島の「琉球王国及び関連遺産群」は世界遺産。ぐしく。すく。

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

②(→)葛布に同じ。平家物語2「―に墨をぞつけたりける」

③葛粉の略。

④葛溜くずだまりの略。

⇒葛掘る

くず【国栖・国樔・国巣】

①古く大和国吉野郡の山奥にあったと伝える村落。また、その村民。在来の古俗を保持して、奈良・平安時代には宮中の節会に参加、贄にえを献じ、笛を奏し、口鼓を打って風俗歌ふぞくうたを奏することが例となっていた。→国栖奏くずのそう。

②常陸ひたち国茨城郡に土着の先住民。

③能。大海人皇子おおあまのおうじが大友皇子に追われて吉野に遁れ、吉野川の漁夫に助けられ、蔵王権現の祝福を受ける。

ぐずグヅ

(「愚図」は当て字)動作がにぶく決断の乏しいこと。はきはきしないこと。また、そういう人。

くず‐あん【葛餡】

葛粉でとろみをつけた餡。出し汁を醤油・味醂みりんなどで調味し、葛粉を水で溶いたものを加えて、混ぜながら煮立てて透明にする。餡かけ料理に用いる。くずだまり。

く‐すい【鼓吹】

①鼓(打楽器)と吹(管楽器)とを主な楽器とする古代の軍用の音楽。つづみふえ。

②鼓を打ち笛を吹くこと。こすい。

⇒くすい‐こ【鼓吹戸】

⇒くすい‐し【鼓吹司】

く‐すい【駆水】

水を排除すること。排水。除水。

⇒くすい‐そうち【駆水装置】

くすい‐こ【鼓吹戸】

鼓吹司に属し、鼓吹を習った家。

⇒く‐すい【鼓吹】

く‐すいこ【公出挙】

国家が行う出挙。租税と共に財政上の大きな収入となった。→出挙

くすい‐し【鼓吹司】

律令制で、兵部省に属し、鉦鼓・大角はらのふえ・小角くだのふえなどの鼓吹を調習した役所。896年(寛平8)兵庫寮に併合。つづみふえのつかさ。

⇒く‐すい【鼓吹】

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥

艦船内に浸入した水を船外に排出する装置。通常、排水用ポンプを用いる。

⇒く‐すい【駆水】

くず‐いと【屑糸】クヅ‥

屑になった糸。使い残りの糸屑。

⇒くずいと‐おり【屑糸織】

くずいと‐おり【屑糸織】クヅ‥

織物工場で出る屑糸や残り糸で織った織物。また、絓糸しけいと織。

⇒くず‐いと【屑糸】

くず‐いれ【屑入れ】クヅ‥

紙屑・ごみなどを入れる物。屑籠。

ぐ‐ずう【弘通】‥ヅウ

(グツウとも)仏法がひろく広まること。〈易林本節用集〉

くず‐うこん【葛鬱金】

クズウコン科の多年草。カンナに似る。葉は長柄で2列に並び、基部で互いに抱く。太い根茎から良質の澱粉を製し食用。熱帯アメリカの原産。英語名アロールート(arrow root)。

くず‐うた【国栖歌】

古代、国栖の人が宮廷の儀式の際に宮中承明門外で奏した風俗歌ふぞくうた。→国栖1

くず‐お・れる【頽れる】クヅホレル

〔自下一〕[文]くづほ・る(下二)

①衰える。衰弱する。力をなくす。「心が―・れる」

②くずれるように倒れる、または、すわる。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「山吹御前は今さらにとどむる方も泣き―・れ」

くず‐がき【葛垣】

クズのつるで編んだ垣根。

くず‐かけ【葛掛け】

(→)「あんかけ(餡掛)」に同じ。

くず‐かご【屑籠】クヅ‥

紙屑など屑を入れる籠・箱。

くず‐かずら【葛蔓】‥カヅラ

〔植〕クズの別称。

くず‐かたびら【葛帷子】

葛布くずふのかたびら。

くず‐がつお【葛鰹】‥ガツヲ

精進料理の一種。葛粉に小豆あずきの煮汁をまぜて蒸し、銀箔で巻き、鰹かつおの刺身に似せたもの。芥子からし醤油・山葵わさび醤油などをつけて食べる。

くず‐かみ【屑紙】クヅ‥

紙屑。

くず‐がみ【国栖紙・葛紙】

和紙の名。奈良県吉野郡国栖地方から産出し、表具などに用いるもの。

くず‐きり【葛切り】

①水溶き葛粉を加熱して薄く流し固め、細く切ったもの。黒蜜を添えて食べる。〈[季]夏〉

②1に似せてでんぷんで作った乾物。ゆでて同様に食べるほか、鍋物などに使う。

ぐすく

(琉球語)沖縄本島南部を中心として南西諸島に分布する城・とりで。13世紀頃から造られ、14世紀末〜15世紀初めが完成期。その数は250を超える。中城なかぐすく・今帰仁なきじんのものなどが著名。沖縄本島の「琉球王国及び関連遺産群」は世界遺産。ぐしく。すく。

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

琉球王国のグスク

提供:NHK

琉球王国のグスク

提供:NHK

琉球王国のグスク

提供:NHK

クスクス【couscous】

硬質小麦の粉に水を含ませ粒状に加工した食品。また、それを蒸して魚・肉・野菜の入ったスープをかけて食べる北アフリカの料理。

クスクス【cuscus】

フクロネズミ目(有袋類)クスクス属の哺乳類の総称。10種ほどがある。大きさはネコ大からキツネ大。スラウェシ(セレベス)・ニューギニア・オーストラリアなどの森林に生息、樹上性で、植物食。尾が長く、枝に巻きつく。ゆびむすび。

ブチクスクス

撮影:小宮輝之

琉球王国のグスク

提供:NHK

クスクス【couscous】

硬質小麦の粉に水を含ませ粒状に加工した食品。また、それを蒸して魚・肉・野菜の入ったスープをかけて食べる北アフリカの料理。

クスクス【cuscus】

フクロネズミ目(有袋類)クスクス属の哺乳類の総称。10種ほどがある。大きさはネコ大からキツネ大。スラウェシ(セレベス)・ニューギニア・オーストラリアなどの森林に生息、樹上性で、植物食。尾が長く、枝に巻きつく。ゆびむすび。

ブチクスクス

撮影:小宮輝之

くす‐くす

こらえきれずに声をひそめて笑うさま。また、その声。

ぐす‐ぐす

①紙・布などが物にふれて音をたてるさま。ごそごそ。

②かぜをひいたり、泣いたりして、鼻がつまった時の音。ぐずぐず。「鼻を―させる」

ぐず‐ぐずグヅグヅ

(「愚図愚図」は当て字)

①きちんとしているべきものが崩れてしまりがなくなっているさま。「積荷が―になる」

②行動や決断に不必要に手間取るさま。のろまなさま。「返事を―と引き延ばす」「―するな」

③幼児が力なく泣きむずかるさま。また、不平・不満などを不明瞭に言い続けるさま。「―文句を言う」

④息を吸うたびにつまった鼻水が鼻腔を移動する音。「鼻が―する」

くすぐった・い【擽ったい】

〔形〕

①くすぐられてむずむずした感じである。

②きまりがわるい。てれくさい。「あまりほめられると、―・い」

くすぐり【擽り】

①くすぐること。

②話術や演芸などで客を笑わせようとこころみること。「―を入れる」

くすぐ・る【擽る】

〔他五〕

①わきの下などを刺激して、むずむずする笑い出したいような感じを起こさせる。こそぐる。

②滑稽な言葉やしぐさで人を笑わせようとする。「冗談で観客を―・る」

③相手の心に働きかけていい気にさせる。「虚栄心を―・る」

くす‐こ【薬子】

⇒くすりこ

クスコ【Cuzco】

南米西部、ペルーのアンデス山中にある標高3500メートルの都市。インカ帝国の首都。市内や近郊にはインカ時代遺跡や植民地期の建造物が多く、世界遺産の観光都市。人口30万5千(2003)。

クスコ インカの遺跡

撮影:小松義夫

くす‐くす

こらえきれずに声をひそめて笑うさま。また、その声。

ぐす‐ぐす

①紙・布などが物にふれて音をたてるさま。ごそごそ。

②かぜをひいたり、泣いたりして、鼻がつまった時の音。ぐずぐず。「鼻を―させる」

ぐず‐ぐずグヅグヅ

(「愚図愚図」は当て字)

①きちんとしているべきものが崩れてしまりがなくなっているさま。「積荷が―になる」

②行動や決断に不必要に手間取るさま。のろまなさま。「返事を―と引き延ばす」「―するな」

③幼児が力なく泣きむずかるさま。また、不平・不満などを不明瞭に言い続けるさま。「―文句を言う」

④息を吸うたびにつまった鼻水が鼻腔を移動する音。「鼻が―する」

くすぐった・い【擽ったい】

〔形〕

①くすぐられてむずむずした感じである。

②きまりがわるい。てれくさい。「あまりほめられると、―・い」

くすぐり【擽り】

①くすぐること。

②話術や演芸などで客を笑わせようとこころみること。「―を入れる」

くすぐ・る【擽る】

〔他五〕

①わきの下などを刺激して、むずむずする笑い出したいような感じを起こさせる。こそぐる。

②滑稽な言葉やしぐさで人を笑わせようとする。「冗談で観客を―・る」

③相手の心に働きかけていい気にさせる。「虚栄心を―・る」

くす‐こ【薬子】

⇒くすりこ

クスコ【Cuzco】

南米西部、ペルーのアンデス山中にある標高3500メートルの都市。インカ帝国の首都。市内や近郊にはインカ時代遺跡や植民地期の建造物が多く、世界遺産の観光都市。人口30万5千(2003)。

クスコ インカの遺跡

撮影:小松義夫

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ

提供:NHK

くず‐こ【葛粉】

クズの根をたたいて水に浸し、汁をしぼって晒さらして製した粉。色白く、澱粉質に富み、食用。奈良県吉野産の吉野葛は有名。

くすこ‐の‐へん【薬子の変】

810年(弘仁1)、平城上皇に寵愛されていた藤原薬子が兄仲成らと共に平城遷都および上皇の重祚ちょうそを謀った事件。嵯峨天皇派のために仲成は処刑され、薬子は自殺。

くず‐ざくら【葛桜】

葛まんじゅうを桜の葉で包んだ菓子。暑中、冷やして食べる。〈[季]夏〉

葛桜

撮影:関戸 勇

クスコ

提供:NHK

くず‐こ【葛粉】

クズの根をたたいて水に浸し、汁をしぼって晒さらして製した粉。色白く、澱粉質に富み、食用。奈良県吉野産の吉野葛は有名。

くすこ‐の‐へん【薬子の変】

810年(弘仁1)、平城上皇に寵愛されていた藤原薬子が兄仲成らと共に平城遷都および上皇の重祚ちょうそを謀った事件。嵯峨天皇派のために仲成は処刑され、薬子は自殺。

くず‐ざくら【葛桜】

葛まんじゅうを桜の葉で包んだ菓子。暑中、冷やして食べる。〈[季]夏〉

葛桜

撮影:関戸 勇

くす‐さん【樟蚕】

ヤママユガ科の大形のガ。開張10〜12センチメートルで、黄褐ないし紫褐色、各翅に一つずつの眼状紋と数本の波状線がある。→しらがたろう

クスサン

撮影:海野和男

くす‐さん【樟蚕】

ヤママユガ科の大形のガ。開張10〜12センチメートルで、黄褐ないし紫褐色、各翅に一つずつの眼状紋と数本の波状線がある。→しらがたろう

クスサン

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

くす‐し【薬師・医】

医者。允恭紀「良き―を新羅に求む」

⇒くすし‐の‐かみ【薬師の神】

⇒くすし‐ぶみ【薬師書】

⇒くすし‐ゆび【薬師指】

くす・し【奇し】

〔形シク〕

①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集18「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語帚木「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」

②奇特である。神妙である。枕草子292「物忌み―・しう」

くずし【崩し】クヅシ

①くずすこと。また、くずしたもの。

②字画や模様などを簡略な形にすること。また、そのもの。「銀杏いちょう―」

③本来の調子をかえて謡い、または弾くこと。「木遣きやり―」

⇒くずし‐うり【崩し売り】

⇒くずし‐がき【崩し書き】

⇒くずし‐じ【崩し字】

⇒くずし‐もん【崩し紋】

くずし‐い・ず【崩し出づ】クヅシイヅ

〔他下二〕

端から少しずつ話し出す。源氏物語明石「世のふることども―・でて聞ゆ」

くずし‐うり【崩し売り】クヅシ‥

少しずつ分けて売ること。分売。浄瑠璃、博多小女郎波枕「屋財・家財の―」

⇒くずし【崩し】

くずし‐がき【崩し書き】クヅシ‥

①字画を略して書くこと。また、その略した文字。略字。

②草書または行書で書くこと。また、その文字。

⇒くずし【崩し】

くすし‐が・る【奇しがる】

〔自四〕

神妙なふうをする。枕草子129「中納言の君の忌日きにちとて―・り行ひ給ひしを」

くずし‐じ【崩し字】クヅシ‥

くずし書きにした文字。

⇒くずし【崩し】

くずし‐た・つ【崩し立つ】クヅシ‥

〔他下二〕

(→)「崩し出づ」に同じ。源平盛衰記48「怨めしく思し召しける御事どもを―・てて申させ給ひけるは」

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くずし‐もん【崩し紋】クヅシ‥

ある部分を略してえがいた紋。

⇒くずし【崩し】

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くず‐じょうゆ【葛醤油】‥ジヤウ‥

煮たてた醤油の中に、溶いた葛粉をまぜて煮たもの。浄瑠璃、心中宵庚申「―の出し塩梅あんばい」

くす・す【薬す・医す】

〔他四〕

(「薬師くすし」を活用させた語)薬を飲ませて病気をなおす。いやす。蒙求抄3「父を―・さん為にくすしを習ふぞ」

くず・す【崩す】クヅス

〔他五〕

①物をくだきこわす。源氏物語藤裏葉「中の廊の壁を―・し、中門を開きて」。「山を―・す」

②整っていた状態を乱す。「敵のそなえを―・す」「ひざを―・す」「体調を―・す」

③正しいものを悪くする。みだす。「風儀を―・す」

④正式の字画を簡略にする。くずし書きにする。草書または行書で書く。「漢字を―・して書く」

⑤端から少しずつ話す。源氏物語花散里「昔がたりもかき―・すべき人少なうなりゆくを」

⑥小銭にかえる。両替する。「1万円札を―・す」

くず‐そうめん【葛素麺】‥サウ‥

葛粉でつくった素麺。

クスターナ【瞿薩旦那】

(梵語Kustāna)〔史〕西域の于闐うてんの古名。ゴスターナ。

グスタフ【Gustaf】

スウェーデン王。

①(1世)(Gustaf Vasa)デンマークの支配から祖国を救って即位、ヴァーサ王朝を開いた。(1496〜1560)

②(2世)(Gustaf Adolf)1世の孫。絶対王政の確立に尽力。バルト地域で勢力を拡張。三十年戦争に介入してドイツ新教徒勢力を支援、ワレンシュタインの軍としばしば対決したが、陣没。(1594〜1632)

③(5世)(Gustaf Adolf)1907年即位。在位43年。両次の世界大戦に中立を守った。(1858〜1950)

くす‐だま【薬玉】

①5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。〈[季]夏〉

薬玉

くす‐し【薬師・医】

医者。允恭紀「良き―を新羅に求む」

⇒くすし‐の‐かみ【薬師の神】

⇒くすし‐ぶみ【薬師書】

⇒くすし‐ゆび【薬師指】

くす・し【奇し】

〔形シク〕

①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集18「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語帚木「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」

②奇特である。神妙である。枕草子292「物忌み―・しう」

くずし【崩し】クヅシ

①くずすこと。また、くずしたもの。

②字画や模様などを簡略な形にすること。また、そのもの。「銀杏いちょう―」

③本来の調子をかえて謡い、または弾くこと。「木遣きやり―」

⇒くずし‐うり【崩し売り】

⇒くずし‐がき【崩し書き】

⇒くずし‐じ【崩し字】

⇒くずし‐もん【崩し紋】

くずし‐い・ず【崩し出づ】クヅシイヅ

〔他下二〕

端から少しずつ話し出す。源氏物語明石「世のふることども―・でて聞ゆ」

くずし‐うり【崩し売り】クヅシ‥

少しずつ分けて売ること。分売。浄瑠璃、博多小女郎波枕「屋財・家財の―」

⇒くずし【崩し】

くずし‐がき【崩し書き】クヅシ‥

①字画を略して書くこと。また、その略した文字。略字。

②草書または行書で書くこと。また、その文字。

⇒くずし【崩し】

くすし‐が・る【奇しがる】

〔自四〕

神妙なふうをする。枕草子129「中納言の君の忌日きにちとて―・り行ひ給ひしを」

くずし‐じ【崩し字】クヅシ‥

くずし書きにした文字。

⇒くずし【崩し】

くずし‐た・つ【崩し立つ】クヅシ‥

〔他下二〕

(→)「崩し出づ」に同じ。源平盛衰記48「怨めしく思し召しける御事どもを―・てて申させ給ひけるは」

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くずし‐もん【崩し紋】クヅシ‥

ある部分を略してえがいた紋。

⇒くずし【崩し】

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くず‐じょうゆ【葛醤油】‥ジヤウ‥

煮たてた醤油の中に、溶いた葛粉をまぜて煮たもの。浄瑠璃、心中宵庚申「―の出し塩梅あんばい」

くす・す【薬す・医す】

〔他四〕

(「薬師くすし」を活用させた語)薬を飲ませて病気をなおす。いやす。蒙求抄3「父を―・さん為にくすしを習ふぞ」

くず・す【崩す】クヅス

〔他五〕

①物をくだきこわす。源氏物語藤裏葉「中の廊の壁を―・し、中門を開きて」。「山を―・す」

②整っていた状態を乱す。「敵のそなえを―・す」「ひざを―・す」「体調を―・す」

③正しいものを悪くする。みだす。「風儀を―・す」

④正式の字画を簡略にする。くずし書きにする。草書または行書で書く。「漢字を―・して書く」

⑤端から少しずつ話す。源氏物語花散里「昔がたりもかき―・すべき人少なうなりゆくを」

⑥小銭にかえる。両替する。「1万円札を―・す」

くず‐そうめん【葛素麺】‥サウ‥

葛粉でつくった素麺。

クスターナ【瞿薩旦那】

(梵語Kustāna)〔史〕西域の于闐うてんの古名。ゴスターナ。

グスタフ【Gustaf】

スウェーデン王。

①(1世)(Gustaf Vasa)デンマークの支配から祖国を救って即位、ヴァーサ王朝を開いた。(1496〜1560)

②(2世)(Gustaf Adolf)1世の孫。絶対王政の確立に尽力。バルト地域で勢力を拡張。三十年戦争に介入してドイツ新教徒勢力を支援、ワレンシュタインの軍としばしば対決したが、陣没。(1594〜1632)

③(5世)(Gustaf Adolf)1907年即位。在位43年。両次の世界大戦に中立を守った。(1858〜1950)

くす‐だま【薬玉】

①5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。〈[季]夏〉

薬玉

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

くず‐だまり【葛溜り】

(→)「くずあん(葛餡)」に同じ。

くず‐だんご【葛団子】

葛粉でつくった団子。

くず‐ちまき【葛粽】

粽の一種。葛粉に砂糖を加えてこね、笹の葉などに包んで蒸したもの。

ぐず‐つ・くグヅ‥

〔自五〕

(「愚図つく」は当て字)

①態度や状態がはっきりしない。ぐずぐずする。「―・いた天気」

②だだをこねる。ぐずる。「子供が―・く」

くず‐てつ【屑鉄】クヅ‥

鉄の屑。銑鉄と共に主要な製鋼原料で、主として平炉・電気炉で処理。スクラップ。

⇒くずてつ‐ほう【屑鉄法】

くずてつ‐ほう【屑鉄法】クヅ‥ハフ

①平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄の銑鉄に対する配合比を50パーセント以上とする方法。↔鉱石法。

②(→)単独平炉法に同じ。

⇒くず‐てつ【屑鉄】

ぐす‐と

〔副〕

するりと。すっぽりと。鹿の子餅「―ぬぎかへ」

クストー【Jacques-Yves Cousteau】

フランスの海洋探検家。1943年、アクアラングを共同開発。深海潜水艇の製造、海底居住計画の推進、海洋ドキュメント映画の製作などで知られる。(1910〜1997)

くす‐どの【薬殿】

内裏の安福殿にあり、侍医などの控えている所。「くすりどの」とも。〈拾芥抄〉

くず‐に【葛煮】

溶いた葛粉を加えて煮汁にとろみをつけた料理。

くず‐ぬの【葛布】

⇒くずふ

くす‐ね【薬煉・天鼠子】

(クスネリの転)松脂まつやにと油をまぜ合わせ、煮てねったもの。粘着力が強いので糸・弓弦などに塗って強くする。狂言、松脂「此の目出度い松脂を、何と―に煉りますまいか」

⇒くすね‐いと【薬煉糸】

くすね‐いと【薬煉糸】

薬煉を塗って強くした糸。

⇒くす‐ね【薬煉・天鼠子】

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ

盗み食い。つまみ食い。浮世風呂3「うまい物の―をするからいいが」

くすね‐ぜに【くすね銭】

こっそり盗んだり、ごまかしたりして得た金。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「百が二百と賽銭さいせんの―せえだんだんに」

クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。貯蓄率の長期的安定性を立証するなど、長期の経済成長・産業発展を実証的に研究。著「近代経済成長の分析」など。ノーベル賞。(1901〜1985)

⇒クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】

クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】‥クワン

〔経〕(発見者クズネッツの名に因む)20年前後の周期を持つ景気の循環。住宅・事務所・工場などの建築活動で見られることから、建築循環ともいう。クズネッツの波。

⇒クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

くず‐ねり【葛煉り】

葛粉を水で溶き砂糖を加え、火にかけてやや固めにねった食品。〈[季]夏〉

くす・ねる

〔他下一〕

人の物をごまかしてこっそり自分のものにする。ひそかに物をぬすむ。浄瑠璃、桂川連理柵「為替の百両は、兄貴が宙で―・ねたに極つた」

くず‐の‐うらかぜ【葛の裏風】

クズの白い葉裏を返して吹く風。赤染衛門集「かへりもぞする―」

くす‐の‐き【樟・楠】

(クスは「臭し」と同源か。「楠」は南国から渡来した木の意)クスノキ科の常緑高木。関東以南の暖地、特に海岸に多い。高さ20メートル以上に達し、全体に芳香がある。5月頃、黄白色の小花をつけ、果実は球形で黒熟。材は堅く、樟脳および樟脳油を作る。街路樹に植栽し、建築材・船材としても有用。くす。樟脳の木。

くすのき

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

くず‐だまり【葛溜り】

(→)「くずあん(葛餡)」に同じ。

くず‐だんご【葛団子】

葛粉でつくった団子。

くず‐ちまき【葛粽】

粽の一種。葛粉に砂糖を加えてこね、笹の葉などに包んで蒸したもの。

ぐず‐つ・くグヅ‥

〔自五〕

(「愚図つく」は当て字)

①態度や状態がはっきりしない。ぐずぐずする。「―・いた天気」

②だだをこねる。ぐずる。「子供が―・く」

くず‐てつ【屑鉄】クヅ‥

鉄の屑。銑鉄と共に主要な製鋼原料で、主として平炉・電気炉で処理。スクラップ。

⇒くずてつ‐ほう【屑鉄法】

くずてつ‐ほう【屑鉄法】クヅ‥ハフ

①平炉製鋼法の一つ。主原料のうち屑鉄の銑鉄に対する配合比を50パーセント以上とする方法。↔鉱石法。

②(→)単独平炉法に同じ。

⇒くず‐てつ【屑鉄】

ぐす‐と

〔副〕

するりと。すっぽりと。鹿の子餅「―ぬぎかへ」

クストー【Jacques-Yves Cousteau】

フランスの海洋探検家。1943年、アクアラングを共同開発。深海潜水艇の製造、海底居住計画の推進、海洋ドキュメント映画の製作などで知られる。(1910〜1997)

くす‐どの【薬殿】

内裏の安福殿にあり、侍医などの控えている所。「くすりどの」とも。〈拾芥抄〉

くず‐に【葛煮】

溶いた葛粉を加えて煮汁にとろみをつけた料理。

くず‐ぬの【葛布】

⇒くずふ

くす‐ね【薬煉・天鼠子】

(クスネリの転)松脂まつやにと油をまぜ合わせ、煮てねったもの。粘着力が強いので糸・弓弦などに塗って強くする。狂言、松脂「此の目出度い松脂を、何と―に煉りますまいか」

⇒くすね‐いと【薬煉糸】

くすね‐いと【薬煉糸】

薬煉を塗って強くした糸。

⇒くす‐ね【薬煉・天鼠子】

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ

盗み食い。つまみ食い。浮世風呂3「うまい物の―をするからいいが」

くすね‐ぜに【くすね銭】

こっそり盗んだり、ごまかしたりして得た金。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「百が二百と賽銭さいせんの―せえだんだんに」

クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

アメリカの経済学者。ロシア生れ。貯蓄率の長期的安定性を立証するなど、長期の経済成長・産業発展を実証的に研究。著「近代経済成長の分析」など。ノーベル賞。(1901〜1985)

⇒クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】

クズネッツ‐じゅんかん【クズネッツ循環】‥クワン

〔経〕(発見者クズネッツの名に因む)20年前後の周期を持つ景気の循環。住宅・事務所・工場などの建築活動で見られることから、建築循環ともいう。クズネッツの波。

⇒クズネッツ【Simon Smith Kuznets】

くず‐ねり【葛煉り】

葛粉を水で溶き砂糖を加え、火にかけてやや固めにねった食品。〈[季]夏〉

くす・ねる

〔他下一〕

人の物をごまかしてこっそり自分のものにする。ひそかに物をぬすむ。浄瑠璃、桂川連理柵「為替の百両は、兄貴が宙で―・ねたに極つた」

くず‐の‐うらかぜ【葛の裏風】

クズの白い葉裏を返して吹く風。赤染衛門集「かへりもぞする―」

くす‐の‐き【樟・楠】

(クスは「臭し」と同源か。「楠」は南国から渡来した木の意)クスノキ科の常緑高木。関東以南の暖地、特に海岸に多い。高さ20メートル以上に達し、全体に芳香がある。5月頃、黄白色の小花をつけ、果実は球形で黒熟。材は堅く、樟脳および樟脳油を作る。街路樹に植栽し、建築材・船材としても有用。くす。樟脳の木。

くすのき

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

くすのき【楠木・楠】

姓氏の一つ。橘諸兄の後裔と称。河内・和泉の豪族。正成に至ってあらわれる。

⇒くすのき‐まさしげ【楠木正成】

⇒くすのき‐まさつら【楠木正行】

⇒くすのき‐まさのり【楠木正儀】

⇒くすのき‐りゅう【楠木流】

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

くすのき【楠木・楠】

姓氏の一つ。橘諸兄の後裔と称。河内・和泉の豪族。正成に至ってあらわれる。

⇒くすのき‐まさしげ【楠木正成】

⇒くすのき‐まさつら【楠木正行】

⇒くすのき‐まさのり【楠木正儀】

⇒くすのき‐りゅう【楠木流】

くせん‐はっかい【九山八海】🔗⭐🔉

くせん‐はっかい【九山八海】

仏教の世界説で、金輪上にある世界。須弥山しゅみせんを中心に、鉄囲山てっちせんを外囲としてこの間に七金山・八海水があるとする。

ここ【九】🔗⭐🔉

ここ【九】

数の名。ここの。ここのつ。

ここの【九】🔗⭐🔉

ここの【九】

ここのつ。万葉集16「―の子らやかまけてをらむ」

ここの‐つ【九つ】🔗⭐🔉

ここの‐つ【九つ】

①数の名。く。きゅう。

②9歳。

③昔の時刻の呼び方。子ねの刻、すなわちおよそ今の午前零時頃、および午うまの刻、すなわちおよそ今の午後零時頃。ここのつどき。→時とき。

⇒ここのつ‐じぶん【九つ時分】

ここのつ‐じぶん【九つ時分】🔗⭐🔉

ここのつ‐じぶん【九つ時分】

①九つ時の時分。

②(比喩的に)まっただなか。最中。甲陽軍鑑18「分別だてをする者は無分別の―」

⇒ここの‐つ【九つ】

この【九】🔗⭐🔉

この【九】

(ココノの略)ここのつ。

チュー【九】🔗⭐🔉

チュー【九】

中国語で九く。

[漢]九🔗⭐🔉

九 字形

筆順

筆順

〔丿部1画/2画/教育/2269・3665〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ここのつ・ここの= (名)ひさ・ひさし

[意味]

数の名。ここのつ。ここのたび。転じて、数の極まり。数が多い。「九九くく・九州・十中八九じっちゅうはっく・三拝九拝」

[解字]

解字

〔丿部1画/2画/教育/2269・3665〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ここのつ・ここの= (名)ひさ・ひさし

[意味]

数の名。ここのつ。ここのたび。転じて、数の極まり。数が多い。「九九くく・九州・十中八九じっちゅうはっく・三拝九拝」

[解字]

解字 うでを曲げた形の象形。「究」に通じ、基数のきわまりの数を表すのに用いた。もと、乙部1画。

うでを曲げた形の象形。「究」に通じ、基数のきわまりの数を表すのに用いた。もと、乙部1画。

筆順

筆順

〔丿部1画/2画/教育/2269・3665〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ここのつ・ここの= (名)ひさ・ひさし

[意味]

数の名。ここのつ。ここのたび。転じて、数の極まり。数が多い。「九九くく・九州・十中八九じっちゅうはっく・三拝九拝」

[解字]

解字

〔丿部1画/2画/教育/2269・3665〕

〔音〕キュウ〈キウ〉(漢) ク(呉)

〔訓〕ここのつ・ここの= (名)ひさ・ひさし

[意味]

数の名。ここのつ。ここのたび。転じて、数の極まり。数が多い。「九九くく・九州・十中八九じっちゅうはっく・三拝九拝」

[解字]

解字 うでを曲げた形の象形。「究」に通じ、基数のきわまりの数を表すのに用いた。もと、乙部1画。

うでを曲げた形の象形。「究」に通じ、基数のきわまりの数を表すのに用いた。もと、乙部1画。

広辞苑に「九」で始まるの検索結果 1-88。もっと読み込む