複数辞典一括検索+![]()

![]()

あか・つ【分つ・頒つ】🔗⭐🔉

あか・つ【分つ・頒つ】

〔他四〕

①放つ。捨てる。神代紀上「鬚髯ひげを抜きて―・つ」

②分遣する。古事記中「駅使はゆまづかいを四方に―・ちて」

③分配する。三蔵法師伝永久点「所司普く諸寺に班アカツ」

あか・る【散る・分る】🔗⭐🔉

あか・る【散る・分る】

〔自下二〕

(ひと所から)ちりぢりになる。分散する。源氏物語宿木「人々も皆所々に―・れ散りつつ」

あかれ【散れ・分れ】🔗⭐🔉

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

くま・る【分る】🔗⭐🔉

くま・る【分る】

〔他四〕

(クバル(配)の古形)くばる。わける。〈古事記上訓注〉

ぶ【分】🔗⭐🔉

ぶ【分】

(慣用音)

①ある物をいくつかに等分したものの一つ。特に、10分の1。

㋐全体の10分の1。「盗人にも三―の理」

㋑歩合・利率等の単位で、1割の10分の1。歩ぶ。

㋒尺貫法で、1寸の10分の1。

㋓足袋・靴などの底の長さの単位。1文もんの10分の1。

㋔体温の単位。1度の10分の1。「37度2―の微熱」

②江戸時代の貨幣単位。歩ぶ。

㋐金1両の4分の1。

㋑銀1匁の10分の1。

㋒銭1文の10分の1。ただし、計算上だけで、該当貨幣はない。

③厚さの程度。「―厚い」

④分配高。割前。

⑤優劣の具合。「横綱に―がある」

⑥弓を射る力の強さ。椿説弓張月残編「力すでに衰へては弓も又―を減ぜしが」

→ふん→ぶん(分)

⇒分が悪い

ぶ‐いち【分一】🔗⭐🔉

ぶ‐いち【分一】

①江戸時代の小物成こものなりの一種。商業・漁猟・山林業などに従事する者から、売上高または収穫高の何分の一かを徴収。

②江戸時代、海難救助の報酬。救い揚げた積荷の評価額の何分の一かを報酬とした。

○分が悪いぶがわるい🔗⭐🔉

○分が悪いぶがわるい

条件や形勢が悪く、自分が有利になる見込みが少ない。戦って勝つ可能性が少ない。

⇒ぶ【分】

ふ‐かん【不堪】

①ある事が上手にできないこと。特に、芸能に堪能かんのうでないこと。また、その人。徒然草「―の芸をもちて堪能の座につらなり」

②田地が荒廃して耕作に堪えないこと。

③貧乏なこと。〈伊呂波字類抄〉

⇒ふかんでん‐でん【不堪佃田】

⇒ふかんでんでん‐の‐そう【不堪佃田の奏】

ふ‐かん【付款・附款】‥クワン

〔法〕ある法律行為から通常生ずる効果に一定の制限をつけるために示す事項。条件・期限などがその例。

ふ‐かん【府官】‥クワン

①国府の官吏。

②特に、大宰府の役人。

ふ‐かん【俯瞰】

高い所から見おろすこと。全体を上から見ること。鳥瞰。

⇒ふかん‐さつえい【俯瞰撮影】

⇒ふかん‐ず【俯瞰図】

ふ‐かん【浮桿・浮竿】

(rod-float)浮きの下端に重おもりをつけ、河中に投じて簡便に流速を測る器具。棒浮き。

ぶ‐かん【武官】‥クワン

①軍務にたずさわる官吏。旧陸海軍では、下士官以上の軍人。↔文官。

②禁裏の内外を守護し、武事にたずさわった官。五衛府などの類。

ぶかん【武漢】

(Wuhan)中国湖北省の省都。長江と漢江との合流点に位置する武昌・漢口・漢陽の3市が中華人民共和国成立後、合併して成立。古来、交通の要衝。長江中流部最大の重工業都市。人口831万3千(2000)。

⇒ぶかん‐こくみんせいふ【武漢国民政府】

⇒ぶかん‐さんちん【武漢三鎮】

ぶ‐かん【武鑑】

江戸時代、大名・旗本の氏名・系譜・居城・官位・知行高・邸宅・家紋・旗指物はたさしものなどを記した書。類書は寛永年間から刊行されているが、武鑑の名は1647年(正保4)の「正保武鑑」が初め。形式の整ったものは「江戸鑑」で、85年(貞享2)の「本朝武鑑」はその踏襲。「正徳武鑑」以後は年号の名を冠し逐次刊行した。

ぶかん【豊干】

唐代の禅僧。浙江の天台山国清寺にいて奇行多く、寒山・拾得じっとくと交わる。その詩は「寒山詩」中に収載。画題にされる。→四睡しすい

ぶかん‐こくみんせいふ【武漢国民政府】

北伐の進展に伴い、1927年1月、武漢に成立した国共合作の臨時政府。同年4月に成立した蒋介石の南京政府と対立したが、7月には共産党を排除、南京政府に合体。

⇒ぶかん【武漢】

ふかんざぜんぎ【普勧坐禅儀】‥クワン‥

道元の著書。1巻。1227年(嘉禄3)に坐禅による仏法を道俗すべての人々に勧めるために記した書。四六駢儷体しろくべんれいたいで著され、道元独自の本証妙修・修証一等の禅を説く。

ふかん‐さつえい【俯瞰撮影】

対象を見おろす角度からの撮影。

⇒ふ‐かん【俯瞰】

ぶかん‐さんちん【武漢三鎮】

(「鎮」は「まち」の意)武昌・漢口・漢陽3市の総称。1949年合併して武漢市。

⇒ぶかん【武漢】

ふかん‐しへい【不換紙幣】‥クワン‥

発行者が、紙幣所持者の要求があっても本位貨幣と引き換える義務を負わない紙幣。↔兌換だかん紙幣

ふ‐かんしょう【不干渉】‥セフ

干渉しないこと。「内政―」

ふかん‐しょう【不感症】‥シヤウ

①女性が性交の欲望はあるが、快感を催さない状態。

②感覚がにぶかったり慣れてしまったりして感じないこと。「騒音に対する―」

ふかん‐じょうせつ【不感蒸泄】

気道や皮膚から意識されずに水分が蒸散すること。

ふかん‐ず【俯瞰図】‥ヅ

上から見おろしたように描いた地図や絵図。鳥瞰図。

⇒ふ‐かん【俯瞰】

ふかんせい‐ゆ【不乾性油】

薄層にして空気中にさらしても乾かない脂肪油。ヨウ素価が100以下と小さい。オリーブ油・蓖麻子ひまし油・椿油の類。食用や滑剤となる。不乾油。↔乾性油

ふ‐かんぜん【不完全】‥クワン‥

完全でないこと。欠けまたは脱けていること。「整備が―だ」

⇒ふかんぜん‐か【不完全花】

⇒ふかんぜん‐きんるい【不完全菌類】

⇒ふかんぜん‐しゅうぎょう【不完全就業】

⇒ふかんぜんせい‐ていり【不完全性定理】

⇒ふかんぜん‐ねんしょう【不完全燃焼】

⇒ふかんぜん‐へんたい【不完全変態】

⇒ふかんぜん‐よう【不完全葉】

⇒ふかんぜん‐りこう【不完全履行】

ふかんぜん‐か【不完全花】‥クワン‥クワ

萼がく・花冠・雄しべ・雌しべのいずれかを欠く花。↔完全花。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐きんるい【不完全菌類】‥クワン‥

真菌類のうち、有性胞子(子嚢胞子・担子胞子など)を発見できないため、分類上の所属の不明な菌類の総称。分生子によって繁殖。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐しゅうぎょう【不完全就業】‥クワン‥シウゲフ

就業はしているが、仕事の量が著しく少ないためなどの理由で、低収入に甘んじている状態。→失業→潜在失業。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜんせい‐ていり【不完全性定理】‥クワン‥

自然数論を含む公理系が無矛盾ならば、その体系の中には真偽が判定できない論理式が存在する、すなわち不完全であるという定理。1931年、数学者ゲーデルが証明。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐ねんしょう【不完全燃焼】‥クワン‥セウ

燃焼の際に酸素の供給が不十分で、一酸化炭素や煤すすが発生する現象。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐へんたい【不完全変態】‥クワン‥

昆虫の変態の一型。蛹さなぎの時期を経過せず、幼虫から直ちに成虫になるもの。バッタ・カゲロウ・トンボ・シラミ・セミなどの類に見られる。不完全変態をする昆虫の幼虫を若虫わかむしあるいはニンフということもある。↔完全変態。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐よう【不完全葉】‥クワン‥エフ

葉身・葉柄・托葉のいずれかを欠く葉。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんぜん‐りこう【不完全履行】‥クワン‥カウ

債務不履行の一類型。債務者が債務を一応履行したが、その内容が債務の本旨に従ったものでなく、不完全であること。

⇒ふ‐かんぜん【不完全】

ふかんでん‐でん【不堪佃田】

佃たづくるに堪たえない田、すなわち荒廃した田。不堪田。

⇒ふ‐かん【不堪】

ふかんでんでん‐の‐そう【不堪佃田の奏】

平安時代の朝廷で、毎年9月に国司から送って来る不堪佃田の申告に基づき、大臣以下が租税減税を上奏する行事。〈[季]秋〉

⇒ふ‐かん【不堪】

ふかん‐ゆ【不乾油】

(→)不乾性油に同じ。

ふ‐がんりき【不眼力】

物事を見抜く見識のないこと。

ふき【吹き】

①風などの吹くこと。後撰和歌集秋「山風の―のまにまに」

②(→)「ふいご」に同じ。〈日葡辞書〉

③金属などを熔解すること。鋳造すること。

ふき【袘・ 】

袷あわせ・綿入れの袖口や裾すその裏地を表に折り返し、表から少しのぞくように仕立てた部分。ふき返し。→和服(図)

ふき【蕗・苳・款冬・菜蕗】

キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。茎は地中にあって甚だ短い。葉柄は長さ30〜70センチメートル、上部に大きな腎臓形の葉をつける。早春、葉に先立って、大きな苞ほうに包まれた花茎、「蕗の薹とう」を生じ、多くの細かい白色頭状花を開く。雌雄異株。葉柄と花茎とは食用。寒地には巨大なアキタブキが、また園芸品種がいくつかある。〈[季]夏〉

フキ(葉)

撮影:関戸 勇

】

袷あわせ・綿入れの袖口や裾すその裏地を表に折り返し、表から少しのぞくように仕立てた部分。ふき返し。→和服(図)

ふき【蕗・苳・款冬・菜蕗】

キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。茎は地中にあって甚だ短い。葉柄は長さ30〜70センチメートル、上部に大きな腎臓形の葉をつける。早春、葉に先立って、大きな苞ほうに包まれた花茎、「蕗の薹とう」を生じ、多くの細かい白色頭状花を開く。雌雄異株。葉柄と花茎とは食用。寒地には巨大なアキタブキが、また園芸品種がいくつかある。〈[季]夏〉

フキ(葉)

撮影:関戸 勇

フキ(花)

撮影:関戸 勇

フキ(花)

撮影:関戸 勇

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふ‐き【不軌】

①おきてを守らないこと。法に従わないこと。

②むほんを企てること。反逆。「―をはかる」

ふ‐き【不起】

(再び起たない意)病気が治らないこと。また、世を去ること。「―の病やまい」

ふ‐き【不帰】

帰らないこと。また、帰るのを忘れること。忘帰。転じて、死ぬこと。「―の人」

⇒不帰の客となる

ふ‐き【不器】

天性の器量のない者。毎月抄「まして―の人の、ことにわれとただおさへてよみならはんとし候へば」

ふ‐き【不諱・不忌】

①諱いみ憚らずに言うこと。直言。

②避けることのできないこと、すなわち、死。

ふ‐き【不羈】

(「羈」はつなぐ意)

①しばりつけられないこと。束縛されないこと。おさえつけにくいこと。

②才識すぐれて常規で律しがたいこと。「―の才」

ふ‐き【付記・附記】

本文に付け足して書きつけること。また、その文句。

ふ‐き【富貴】

⇒ふうき

ふ‐ぎ【不義】

①義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。

②古代の律の八虐の一つ。師・長官などを弑しいすること。

③男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄瑠璃、女殺油地獄「―したと疑はれ」

⇒不義にして富み且つ貴きは浮雲の如し

⇒不義はお家の御法度

ふ‐ぎ【付議・附議】

評議・会議にかけること。また、ある事につけ加えて議論すること。

ふ‐ぎ【府議】

府議会議員の略。

ふ‐ぎ【浮蟻】

①羽蟻はあり。

②酒の上に浮く油、すなわち粕。また、酒の異称。〈日葡辞書〉

ふぎ【溥儀】

(Puyi)清朝第12代宣統帝の名。→宣統帝

ぶ‐き【不器】

不器用の略。誹風柳多留4「―な客地口にしてもさしを言ひ」

ぶ‐き【武器】

①戦争に用いる諸種の器具。甲冑・刀槍・弓矢・銃砲の類。兵器。「―をとる」

②(比喩的に)有力な手段。「ペンを―とする」

ぶ‐き【舞姫】

舞をまう女。まいひめ。舞妓。

ぶ‐ぎ【武技】

武芸。武術。

ぶ‐ぎ【舞妓】

まいこ。まいひめ。舞姫ぶき。

ぶ‐ぎ【舞技】

まいのわざ。おどりの技術。

ブギ【boogie】

ブギウギの略。

ふき‐あが・る【吹き上がる・噴き上がる】

〔自五〕

①吹かれて空へあがる。

②水などが高く湧き上がる。

ふき‐あげ【吹上げ】

①風の吹き上げる所。古今和歌集秋「秋風の―に立てる白菊は」

②吹き上がるように装置した水。噴水。噴泉。〈[季]夏〉。北原白秋、東京景物詩「ほの青き銀色の空気に、そことなく噴水ふきあげの水はしたたり」

③女の髪の結い方。室町時代〜江戸初期、髪をふくらませて上げた髷まげ。→ふくわげ

ふきあげ‐ぎょえん【吹上御苑】‥ヱン

皇居の内苑。もとの江戸城西の丸の北西。東京遷都に当たり皇城が旧西の丸に置かれてから、皇居の内苑となる。1993年竣工の御所をはじめ、吹上御所・宮中三殿などがある。

ふきあげ‐の‐はま【吹上の浜】

(風が砂を吹き上げる浜の意)和歌山市紀ノ川口右岸の湊から左岸の雑賀さいかの西浜に至る一帯の地。ふきあげ。(歌枕)

ふき‐あ・げる【吹き上げる・噴き上げる】

〔他下一〕[文]ふきあ・ぐ(下二)

①風が吹いてものを舞い上がらせる。

②水や蒸気がものを持ち上げる。「蒸気がふたを―・げる」

③水や煙を上方へ勢いよく出す。「鯨がしおを―・げる」

④笛などを高く鳴らす。源氏物語末摘花「大篳篥ひちりき尺八の笛などの大声を―・げつつ」

⑤使い果たす。つぎこむ。日本永代蔵1「扇屋の恋風様といはれて―・げ…四五年このかたに二千貫目塵も灰もなく」

⑥(自動詞的に)風が低い方から高い方へ向かって吹く。「谷底から―・げる烈風」

ふき‐あし【葺足】

屋根の瓦(あるいはスレート・こけらなど)の下端からその下の瓦の下端までの長さ。

ふき‐あつ・める【吹き集める】

〔他下一〕[文]ふきあつ・む(下二)

風が吹いて物を1カ所に寄せ集める。

ふき‐あ・てる【吹き当てる】

〔他下一〕

①吹いてあてる。

②吹矢で射あてる。

ふき‐あら・す【吹き荒らす】

〔他五〕

風が吹いて、樹木などを荒らす。

ふき‐あ・れる【吹き荒れる】

〔自下一〕[文]ふきあ・る(下二)

風がはげしく吹く。吹きすさぶ。

ふき‐あわ・す【吹き合す】‥アハス

〔他下二〕

笛などを調子を合わせて吹く。管楽器を合奏する。源氏物語帚木「木枯しに―・すめる笛の音に」

ふき‐あわ・す【葺き合す】‥アハス

〔他下二〕

屋根の両端の軒から葺きあげ、棟で合うようにする。また、一つの屋根と他の屋根とを葺いて連絡させる。

ふき‐い【吹井・噴井】‥ヰ

(「ふけい」とも)

①(→)「ふきいど」に同じ。〈[季]夏〉

②(→)噴水ふんすい2に同じ。森鴎外、舞姫「漲みなぎり落つる―の水」

ふき‐いし【葺石】

古墳の墳丘の斜面をおおった石塊。川原石や山石などの自然石を用いる。

ふき‐い・ず【吹き出づ・噴き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①吹いて出てくる。水・温泉などがわき出る。できものなどが生ずる。日葡辞書「カサガフキイヅル」

②吹き始める。吹きおこる。後撰和歌集雑「―・づるね所高く聞ゆなりはつ秋風はいざ手ならさじ」

ふき‐いた【葺板】

屋根を葺いた板。やねいた。方丈記「桧皮ひはだ―のたぐひ」

ふき‐いだ・す【吹き出す】

〔自他五〕

(→)「ふきだす」に同じ。

ふき‐いど【吹井戸・噴井戸】‥ヰ‥

水の吹き出る井戸。ふきい。

ふき‐い・る【吹き入る】

[一]〔自五〕

風が吹いて内へ入り込む。

[二]〔他下二〕

⇒ふきいれる(下一)

ふき‐い・れる【吹き入れる】

〔他下一〕[文]ふきい・る(下二)

吹いてある物の内へ入れる。ふきこむ。

ふき‐いろ【款冬色】

①橙色のうすくくすんだ色。

②襲かさねの色目。表は経たて赤、緯ぬき黄、裏は黄または青。

ブギ‐ウギ【boogie-woogie】

ピアノによるブルースの奏法の一つ。1920年代末に広まった。左手で8ビートを刻み、右手でメロディーを弾く。30年代以降ギターの奏法にも取り入れられた。ブギ。

ふき‐え【吹絵】‥ヱ

地紙の上に絵を切り抜いた型を置き、筆に墨汁または絵具を含ませ、これに息を強く吹きかけて形をあらわしたもの。紙の装飾法として奈良時代から行われた。

ふき‐おろし【葺き下ろし】

①主屋の大屋根の軒を延長して、主屋に付属した建物の屋根にすること。

②(→)「ふきこもり」1に同じ。

ふき‐おろ・す【吹き下ろす】

〔自五〕

風が下方に向かって吹く。おろす。日葡辞書「ヤマヨリカゼガフキヲロス」

ふ‐ぎかい【府議会】‥クワイ

府の議会。→都道府県議会

ふき‐か・う【吹き交ふ】‥カフ

〔自四〕

風があちらこちらから吹く。ふきかわす。建礼門院右京大夫集「―・ふ風の音も聞えず」

ふき‐かえ【吹替え】‥カヘ

①歌舞伎で、早替り、または一人二役が同時に登場する時など、その俳優に似せた他の俳優を替玉に使うこと。また、その替玉の人。

②映画などで、主役の代理をつとめる人。スタンド‐イン。替玉。「―を使って撮影する」

③歌舞伎で、死骸や投げ落とされる人物などのかわりに出す細工物。

④賭博で、札や采さいをひそかにすりかえること。

⑤貨幣などを鋳なおすこと。改鋳。「―の小判」

⑥外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込むこと。「せりふの―」

ふき‐かえ【葺替え】‥カヘ

瓦・茅・藁・板などで、屋根をふきかえること。屋根替え。〈[季]春〉

ふき‐かえし【吹返し】‥カヘシ

①風が今までと反対の方向に吹くこと。また、その風。

②兜かぶとの

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふ‐き【不軌】

①おきてを守らないこと。法に従わないこと。

②むほんを企てること。反逆。「―をはかる」

ふ‐き【不起】

(再び起たない意)病気が治らないこと。また、世を去ること。「―の病やまい」

ふ‐き【不帰】

帰らないこと。また、帰るのを忘れること。忘帰。転じて、死ぬこと。「―の人」

⇒不帰の客となる

ふ‐き【不器】

天性の器量のない者。毎月抄「まして―の人の、ことにわれとただおさへてよみならはんとし候へば」

ふ‐き【不諱・不忌】

①諱いみ憚らずに言うこと。直言。

②避けることのできないこと、すなわち、死。

ふ‐き【不羈】

(「羈」はつなぐ意)

①しばりつけられないこと。束縛されないこと。おさえつけにくいこと。

②才識すぐれて常規で律しがたいこと。「―の才」

ふ‐き【付記・附記】

本文に付け足して書きつけること。また、その文句。

ふ‐き【富貴】

⇒ふうき

ふ‐ぎ【不義】

①義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。

②古代の律の八虐の一つ。師・長官などを弑しいすること。

③男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄瑠璃、女殺油地獄「―したと疑はれ」

⇒不義にして富み且つ貴きは浮雲の如し

⇒不義はお家の御法度

ふ‐ぎ【付議・附議】

評議・会議にかけること。また、ある事につけ加えて議論すること。

ふ‐ぎ【府議】

府議会議員の略。

ふ‐ぎ【浮蟻】

①羽蟻はあり。

②酒の上に浮く油、すなわち粕。また、酒の異称。〈日葡辞書〉

ふぎ【溥儀】

(Puyi)清朝第12代宣統帝の名。→宣統帝

ぶ‐き【不器】

不器用の略。誹風柳多留4「―な客地口にしてもさしを言ひ」

ぶ‐き【武器】

①戦争に用いる諸種の器具。甲冑・刀槍・弓矢・銃砲の類。兵器。「―をとる」

②(比喩的に)有力な手段。「ペンを―とする」

ぶ‐き【舞姫】

舞をまう女。まいひめ。舞妓。

ぶ‐ぎ【武技】

武芸。武術。

ぶ‐ぎ【舞妓】

まいこ。まいひめ。舞姫ぶき。

ぶ‐ぎ【舞技】

まいのわざ。おどりの技術。

ブギ【boogie】

ブギウギの略。

ふき‐あが・る【吹き上がる・噴き上がる】

〔自五〕

①吹かれて空へあがる。

②水などが高く湧き上がる。

ふき‐あげ【吹上げ】

①風の吹き上げる所。古今和歌集秋「秋風の―に立てる白菊は」

②吹き上がるように装置した水。噴水。噴泉。〈[季]夏〉。北原白秋、東京景物詩「ほの青き銀色の空気に、そことなく噴水ふきあげの水はしたたり」

③女の髪の結い方。室町時代〜江戸初期、髪をふくらませて上げた髷まげ。→ふくわげ

ふきあげ‐ぎょえん【吹上御苑】‥ヱン

皇居の内苑。もとの江戸城西の丸の北西。東京遷都に当たり皇城が旧西の丸に置かれてから、皇居の内苑となる。1993年竣工の御所をはじめ、吹上御所・宮中三殿などがある。

ふきあげ‐の‐はま【吹上の浜】

(風が砂を吹き上げる浜の意)和歌山市紀ノ川口右岸の湊から左岸の雑賀さいかの西浜に至る一帯の地。ふきあげ。(歌枕)

ふき‐あ・げる【吹き上げる・噴き上げる】

〔他下一〕[文]ふきあ・ぐ(下二)

①風が吹いてものを舞い上がらせる。

②水や蒸気がものを持ち上げる。「蒸気がふたを―・げる」

③水や煙を上方へ勢いよく出す。「鯨がしおを―・げる」

④笛などを高く鳴らす。源氏物語末摘花「大篳篥ひちりき尺八の笛などの大声を―・げつつ」

⑤使い果たす。つぎこむ。日本永代蔵1「扇屋の恋風様といはれて―・げ…四五年このかたに二千貫目塵も灰もなく」

⑥(自動詞的に)風が低い方から高い方へ向かって吹く。「谷底から―・げる烈風」

ふき‐あし【葺足】

屋根の瓦(あるいはスレート・こけらなど)の下端からその下の瓦の下端までの長さ。

ふき‐あつ・める【吹き集める】

〔他下一〕[文]ふきあつ・む(下二)

風が吹いて物を1カ所に寄せ集める。

ふき‐あ・てる【吹き当てる】

〔他下一〕

①吹いてあてる。

②吹矢で射あてる。

ふき‐あら・す【吹き荒らす】

〔他五〕

風が吹いて、樹木などを荒らす。

ふき‐あ・れる【吹き荒れる】

〔自下一〕[文]ふきあ・る(下二)

風がはげしく吹く。吹きすさぶ。

ふき‐あわ・す【吹き合す】‥アハス

〔他下二〕

笛などを調子を合わせて吹く。管楽器を合奏する。源氏物語帚木「木枯しに―・すめる笛の音に」

ふき‐あわ・す【葺き合す】‥アハス

〔他下二〕

屋根の両端の軒から葺きあげ、棟で合うようにする。また、一つの屋根と他の屋根とを葺いて連絡させる。

ふき‐い【吹井・噴井】‥ヰ

(「ふけい」とも)

①(→)「ふきいど」に同じ。〈[季]夏〉

②(→)噴水ふんすい2に同じ。森鴎外、舞姫「漲みなぎり落つる―の水」

ふき‐いし【葺石】

古墳の墳丘の斜面をおおった石塊。川原石や山石などの自然石を用いる。

ふき‐い・ず【吹き出づ・噴き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①吹いて出てくる。水・温泉などがわき出る。できものなどが生ずる。日葡辞書「カサガフキイヅル」

②吹き始める。吹きおこる。後撰和歌集雑「―・づるね所高く聞ゆなりはつ秋風はいざ手ならさじ」

ふき‐いた【葺板】

屋根を葺いた板。やねいた。方丈記「桧皮ひはだ―のたぐひ」

ふき‐いだ・す【吹き出す】

〔自他五〕

(→)「ふきだす」に同じ。

ふき‐いど【吹井戸・噴井戸】‥ヰ‥

水の吹き出る井戸。ふきい。

ふき‐い・る【吹き入る】

[一]〔自五〕

風が吹いて内へ入り込む。

[二]〔他下二〕

⇒ふきいれる(下一)

ふき‐い・れる【吹き入れる】

〔他下一〕[文]ふきい・る(下二)

吹いてある物の内へ入れる。ふきこむ。

ふき‐いろ【款冬色】

①橙色のうすくくすんだ色。

②襲かさねの色目。表は経たて赤、緯ぬき黄、裏は黄または青。

ブギ‐ウギ【boogie-woogie】

ピアノによるブルースの奏法の一つ。1920年代末に広まった。左手で8ビートを刻み、右手でメロディーを弾く。30年代以降ギターの奏法にも取り入れられた。ブギ。

ふき‐え【吹絵】‥ヱ

地紙の上に絵を切り抜いた型を置き、筆に墨汁または絵具を含ませ、これに息を強く吹きかけて形をあらわしたもの。紙の装飾法として奈良時代から行われた。

ふき‐おろし【葺き下ろし】

①主屋の大屋根の軒を延長して、主屋に付属した建物の屋根にすること。

②(→)「ふきこもり」1に同じ。

ふき‐おろ・す【吹き下ろす】

〔自五〕

風が下方に向かって吹く。おろす。日葡辞書「ヤマヨリカゼガフキヲロス」

ふ‐ぎかい【府議会】‥クワイ

府の議会。→都道府県議会

ふき‐か・う【吹き交ふ】‥カフ

〔自四〕

風があちらこちらから吹く。ふきかわす。建礼門院右京大夫集「―・ふ風の音も聞えず」

ふき‐かえ【吹替え】‥カヘ

①歌舞伎で、早替り、または一人二役が同時に登場する時など、その俳優に似せた他の俳優を替玉に使うこと。また、その替玉の人。

②映画などで、主役の代理をつとめる人。スタンド‐イン。替玉。「―を使って撮影する」

③歌舞伎で、死骸や投げ落とされる人物などのかわりに出す細工物。

④賭博で、札や采さいをひそかにすりかえること。

⑤貨幣などを鋳なおすこと。改鋳。「―の小判」

⑥外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込むこと。「せりふの―」

ふき‐かえ【葺替え】‥カヘ

瓦・茅・藁・板などで、屋根をふきかえること。屋根替え。〈[季]春〉

ふき‐かえし【吹返し】‥カヘシ

①風が今までと反対の方向に吹くこと。また、その風。

②兜かぶとの しころの両端を左右にひねり返した部分。耳。→兜(図)。

③衣服の袘ふき。

④近世前期、女の髪の結い方。吹鬢ふきびんを髱たぼへ掻き上げた髪型。

ふき‐かえ・す【吹き返す】‥カヘス

[一]〔他五〕

①風が物を逆に吹きもどす。玉葉集秋「夏山のみどりの木々を―・し夕立つ風の袖に涼しき」

②風がものを裏がえす。万葉集1「采女うねめの袖―・す明日香風」

③貨幣・金属具などを鋳なおす。

④呼吸を回復する。蘇生する。「息を―・す」

[二]〔自五〕

風が前と反対の方向に吹く。後拾遺和歌集雑「―・す東風の返しは身にしみき」

ふき‐かえ・る【吹き返る】‥カヘル

〔自四〕

①風の吹き方が前と反対になる。

②しずまっていた風が再び吹く。くり返し吹く。

ふき‐か・える【吹き替える】‥カヘル

〔他下一〕

①貨幣・金属具などを鋳なおす。改鋳する。

②身替りを作る。替玉とすりかえる。

③外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込む。

ふき‐か・える【葺き替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ふきか・ふ(下二)

屋根をふき改める。

ふき‐かけ【吹掛け】

さらし飴を管の先につけたもの。吹きひろげて大玉として遊ぶ。

ふき‐か・ける【吹き掛ける】

〔他下一〕[文]ふきか・く(下二)

①激しく吹きつける。

②誇大にいう。値段を高くいう。「客に―・ける」

③しかける。しむける。「喧嘩を―・ける」

ふき‐がたり【吹き語り】

自分の事を吹聴ふいちょうして言うこと。自慢話。枕草子278「かかる事などぞ自らいふは―などにもあり」

ふき‐かよ・う【吹き通う】‥カヨフ

〔自五〕

風が吹いて通る。

ふき‐がら【吹き殻】

タバコのすいがら。洒落本、異素六帖「歌学者―あらくはたきながら」

ふき‐から・す【吹き枯らす】

〔他四〕

風が吹いて草木を枯らす。

ふき‐がわ【吹皮・鞴】‥ガハ

(→)「ふいご」に同じ。〈倭名類聚鈔15〉

ふき‐かわ・る【吹き変る】‥カハル

〔自四〕

風の吹き方がかわる。千載和歌集秋「秋きぬと聞きつるからにわが宿の荻の葉風の―・るらん」

ふき‐き・る【吹き切る】

[一]〔他五〕

①風がはげしく吹いてものをちぎる。方丈記「風に堪へず―・られたる炎」

②風が吹いて物音などをさえぎる。

[二]〔自五〕

①風がすっかり吹きやむ。

②腫物などがうんで破れる。

ふき‐ぐさ【葺草】

①屋根を葺く茅かやなどの草。

②(→)菖蒲しょうぶの別称。

ふき‐ぐち【吹き口】

①風などの吹きはじめ。

②笛などを吹くてぎわ。吹く方法。

③笛などの息を吹きこむ孔。歌口。

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】

(→)菜蕗ふき1に同じ。

ふき‐け・す【吹き消す】

〔他五〕

火などを吹いて消す。

ふ‐きげん【不機嫌】

(ブキゲンとも)機嫌がわるいこと。不快。竹斎「我も此程損をして、―に候へば」。「―な表情」

ふき‐こ・す【吹き越す】

〔他四〕

風が物の上を吹いて越す。万葉集20「高円たかまとの尾花―・す秋風に」

ふき‐こぼ・れる【吹きこぼれる】

〔自下一〕[文]ふきこぼ・る(下二)

湯など、煮えたったものが吹きあがってこぼれる。

ふき‐こみ【吹込み】

①ふきこむこと。

②レコード・テープ‐レコーダーなどの録音。

ふき‐こ・む【吹き込む】

[一]〔自五〕

風や雨・雪などが吹いて入る。「窓から雨が―・む」

[二]〔他五〕

①ふきいれる。「新風を―・む」

②あらかじめ言いきかせておく。そそのかし教える。「悪知恵を―・む」

③レコード・テープ‐レコーダーなどに録音する。「新年の挨拶を―・む」

ふき‐こ・む【拭き込む】

〔他五〕

廊下・柱などを、光沢の出るほど丹念にみがく。

ふき‐こもり【葺き籠り】

①(東日本で)屋根葺きの終わったときの祝い。葺きおろし。

②5月5日の節供せっくあるいはその前夜。菖蒲と蓬よもぎで屋根を葺いて籠もる。女の夜。女の屋根。→女の家

ふき‐さま・す【吹き冷ます】

〔他五〕

吹いてつめたくする。

ふき‐さらし【吹き曝し】

ふきさらすこと。また、ふきさらされている所。「―のプラットホーム」

ふき‐さら・す【吹き曝す】

〔他五〕

露天にさらして風の吹き当たるにまかせる。

ふき‐し【葺師】

(フキジとも)屋根を葺くことを業とする人。〈運歩色葉集〉

ふき‐じ【葺地】‥ヂ

屋根の瓦下に取り付ける薄板葺き。

ふき‐じ【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗ふきにある天台宗の寺。もと阿弥陀寺と称し、718年(養老2)仁聞にんもんの開創と伝える。宇佐大宮司家の祈願所。方形造の本堂(蕗の大堂おおどう)は藤原時代末期の阿弥陀堂の典型。阿弥陀浄土変相の壁画がある。

富貴寺 阿弥陀堂

撮影:新海良夫

しころの両端を左右にひねり返した部分。耳。→兜(図)。

③衣服の袘ふき。

④近世前期、女の髪の結い方。吹鬢ふきびんを髱たぼへ掻き上げた髪型。

ふき‐かえ・す【吹き返す】‥カヘス

[一]〔他五〕

①風が物を逆に吹きもどす。玉葉集秋「夏山のみどりの木々を―・し夕立つ風の袖に涼しき」

②風がものを裏がえす。万葉集1「采女うねめの袖―・す明日香風」

③貨幣・金属具などを鋳なおす。

④呼吸を回復する。蘇生する。「息を―・す」

[二]〔自五〕

風が前と反対の方向に吹く。後拾遺和歌集雑「―・す東風の返しは身にしみき」

ふき‐かえ・る【吹き返る】‥カヘル

〔自四〕

①風の吹き方が前と反対になる。

②しずまっていた風が再び吹く。くり返し吹く。

ふき‐か・える【吹き替える】‥カヘル

〔他下一〕

①貨幣・金属具などを鋳なおす。改鋳する。

②身替りを作る。替玉とすりかえる。

③外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込む。

ふき‐か・える【葺き替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ふきか・ふ(下二)

屋根をふき改める。

ふき‐かけ【吹掛け】

さらし飴を管の先につけたもの。吹きひろげて大玉として遊ぶ。

ふき‐か・ける【吹き掛ける】

〔他下一〕[文]ふきか・く(下二)

①激しく吹きつける。

②誇大にいう。値段を高くいう。「客に―・ける」

③しかける。しむける。「喧嘩を―・ける」

ふき‐がたり【吹き語り】

自分の事を吹聴ふいちょうして言うこと。自慢話。枕草子278「かかる事などぞ自らいふは―などにもあり」

ふき‐かよ・う【吹き通う】‥カヨフ

〔自五〕

風が吹いて通る。

ふき‐がら【吹き殻】

タバコのすいがら。洒落本、異素六帖「歌学者―あらくはたきながら」

ふき‐から・す【吹き枯らす】

〔他四〕

風が吹いて草木を枯らす。

ふき‐がわ【吹皮・鞴】‥ガハ

(→)「ふいご」に同じ。〈倭名類聚鈔15〉

ふき‐かわ・る【吹き変る】‥カハル

〔自四〕

風の吹き方がかわる。千載和歌集秋「秋きぬと聞きつるからにわが宿の荻の葉風の―・るらん」

ふき‐き・る【吹き切る】

[一]〔他五〕

①風がはげしく吹いてものをちぎる。方丈記「風に堪へず―・られたる炎」

②風が吹いて物音などをさえぎる。

[二]〔自五〕

①風がすっかり吹きやむ。

②腫物などがうんで破れる。

ふき‐ぐさ【葺草】

①屋根を葺く茅かやなどの草。

②(→)菖蒲しょうぶの別称。

ふき‐ぐち【吹き口】

①風などの吹きはじめ。

②笛などを吹くてぎわ。吹く方法。

③笛などの息を吹きこむ孔。歌口。

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】

(→)菜蕗ふき1に同じ。

ふき‐け・す【吹き消す】

〔他五〕

火などを吹いて消す。

ふ‐きげん【不機嫌】

(ブキゲンとも)機嫌がわるいこと。不快。竹斎「我も此程損をして、―に候へば」。「―な表情」

ふき‐こ・す【吹き越す】

〔他四〕

風が物の上を吹いて越す。万葉集20「高円たかまとの尾花―・す秋風に」

ふき‐こぼ・れる【吹きこぼれる】

〔自下一〕[文]ふきこぼ・る(下二)

湯など、煮えたったものが吹きあがってこぼれる。

ふき‐こみ【吹込み】

①ふきこむこと。

②レコード・テープ‐レコーダーなどの録音。

ふき‐こ・む【吹き込む】

[一]〔自五〕

風や雨・雪などが吹いて入る。「窓から雨が―・む」

[二]〔他五〕

①ふきいれる。「新風を―・む」

②あらかじめ言いきかせておく。そそのかし教える。「悪知恵を―・む」

③レコード・テープ‐レコーダーなどに録音する。「新年の挨拶を―・む」

ふき‐こ・む【拭き込む】

〔他五〕

廊下・柱などを、光沢の出るほど丹念にみがく。

ふき‐こもり【葺き籠り】

①(東日本で)屋根葺きの終わったときの祝い。葺きおろし。

②5月5日の節供せっくあるいはその前夜。菖蒲と蓬よもぎで屋根を葺いて籠もる。女の夜。女の屋根。→女の家

ふき‐さま・す【吹き冷ます】

〔他五〕

吹いてつめたくする。

ふき‐さらし【吹き曝し】

ふきさらすこと。また、ふきさらされている所。「―のプラットホーム」

ふき‐さら・す【吹き曝す】

〔他五〕

露天にさらして風の吹き当たるにまかせる。

ふき‐し【葺師】

(フキジとも)屋根を葺くことを業とする人。〈運歩色葉集〉

ふき‐じ【葺地】‥ヂ

屋根の瓦下に取り付ける薄板葺き。

ふき‐じ【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗ふきにある天台宗の寺。もと阿弥陀寺と称し、718年(養老2)仁聞にんもんの開創と伝える。宇佐大宮司家の祈願所。方形造の本堂(蕗の大堂おおどう)は藤原時代末期の阿弥陀堂の典型。阿弥陀浄土変相の壁画がある。

富貴寺 阿弥陀堂

撮影:新海良夫

ふき‐しお・る【吹き萎る】‥シヲル

〔他四〕

風が吹いて草木をしおれさせる。風雅和歌集秋「―・る風にしぐるる呉竹の」

ふき‐し・く【吹き敷く】

〔自五〕

風に吹かれて木の葉が一面に敷く。人情本、由佳里の梅「軒に―・く群落葉」

ふき‐し・く【吹き頻く】

〔自四〕

風がしきりにふく。はげしく吹く。後撰和歌集秋「白露に風の―・く秋の野は」

ふき‐し・む【吹き染む】

〔他下二〕

笛などをしみじみと吹き鳴らす。狂言、楽阿弥「この尺八を―・むる」

ブギス【Bugis】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の南西部に住む民族。水稲耕作のほか古来造船・航海技術に優れ、東南アジア全域で活動した。

ふき‐す・ぎる【吹き過ぎる】

〔自上一〕[文]ふきす・ぐ(上二)

①風が吹いて通り過ぎる。

②度を越えてはげしく吹く。

ふき‐すさ・ぶ【吹き荒ぶ】

〔自五〕

①時折吹く。風雅和歌集秋「村雨の空―・ぶ夕凪に一葉づつ散る玉のを柳」

②はげしく吹く。「風よ、―・べ」

③吹き止む。(至宝抄)

ふき‐すさ・ぶ【吹き遊ぶ】

〔他四〕

笛などを、興にまかせて吹く。源氏物語紅葉賀「笛をなつかしう―・びつつのぞき給へれば」

ふき‐すま・す【吹き澄ます】

〔他五〕

笛などを、音の響き渡るように吹き鳴らす。

ふ‐きそ【不起訴】

検察官による公訴を提起しない処分。捜査の結果、犯罪の嫌疑・証拠が十分でないとき、事件が罪とならないとき、公訴提起の要件を欠くとき、情状により処罰の必要がないと認めたときに行われる。→起訴猶予

ふき‐そ・う【吹き添ふ】‥ソフ

〔自四〕

風などが吹き加わる。吹きまさる。源氏物語帚木「嵐―・ふ秋も来にけり」

ふき‐そうじ【拭き掃除】‥サウヂ

室内・廊下などを雑巾ぞうきんでふいてきれいにすること。雑巾がけ。「廊下の―をする」

ふ‐きそく【不規則】

規則立っていないこと。規則正しくないこと。「―な生活」「食事が―になる」

⇒ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

⇒ふきそく‐どうし【不規則動詞】

⇒ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】

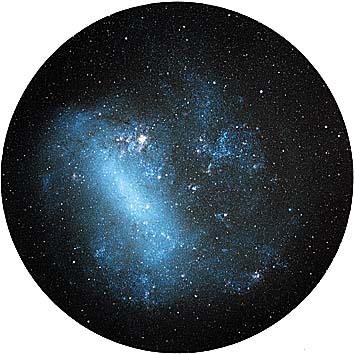

ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

銀河2の形態の一つで、楕円銀河・渦巻銀河とちがって、形状が不規則なもの。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

ふき‐しお・る【吹き萎る】‥シヲル

〔他四〕

風が吹いて草木をしおれさせる。風雅和歌集秋「―・る風にしぐるる呉竹の」

ふき‐し・く【吹き敷く】

〔自五〕

風に吹かれて木の葉が一面に敷く。人情本、由佳里の梅「軒に―・く群落葉」

ふき‐し・く【吹き頻く】

〔自四〕

風がしきりにふく。はげしく吹く。後撰和歌集秋「白露に風の―・く秋の野は」

ふき‐し・む【吹き染む】

〔他下二〕

笛などをしみじみと吹き鳴らす。狂言、楽阿弥「この尺八を―・むる」

ブギス【Bugis】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の南西部に住む民族。水稲耕作のほか古来造船・航海技術に優れ、東南アジア全域で活動した。

ふき‐す・ぎる【吹き過ぎる】

〔自上一〕[文]ふきす・ぐ(上二)

①風が吹いて通り過ぎる。

②度を越えてはげしく吹く。

ふき‐すさ・ぶ【吹き荒ぶ】

〔自五〕

①時折吹く。風雅和歌集秋「村雨の空―・ぶ夕凪に一葉づつ散る玉のを柳」

②はげしく吹く。「風よ、―・べ」

③吹き止む。(至宝抄)

ふき‐すさ・ぶ【吹き遊ぶ】

〔他四〕

笛などを、興にまかせて吹く。源氏物語紅葉賀「笛をなつかしう―・びつつのぞき給へれば」

ふき‐すま・す【吹き澄ます】

〔他五〕

笛などを、音の響き渡るように吹き鳴らす。

ふ‐きそ【不起訴】

検察官による公訴を提起しない処分。捜査の結果、犯罪の嫌疑・証拠が十分でないとき、事件が罪とならないとき、公訴提起の要件を欠くとき、情状により処罰の必要がないと認めたときに行われる。→起訴猶予

ふき‐そ・う【吹き添ふ】‥ソフ

〔自四〕

風などが吹き加わる。吹きまさる。源氏物語帚木「嵐―・ふ秋も来にけり」

ふき‐そうじ【拭き掃除】‥サウヂ

室内・廊下などを雑巾ぞうきんでふいてきれいにすること。雑巾がけ。「廊下の―をする」

ふ‐きそく【不規則】

規則立っていないこと。規則正しくないこと。「―な生活」「食事が―になる」

⇒ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

⇒ふきそく‐どうし【不規則動詞】

⇒ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】

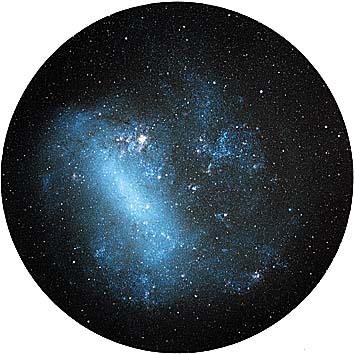

ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

銀河2の形態の一つで、楕円銀河・渦巻銀河とちがって、形状が不規則なもの。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐どうし【不規則動詞】

(irregular verb)活用の仕方が単に語尾を変えるだけではなく語幹の部分を変化させて行われるなど、一定の型通りでない動詞。日本語では変格活用の動詞。↔規則動詞。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】‥クワウ‥

光度の変化に一定の周期が見出されない変光星。赤色巨星に多い。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ぶき‐たいよ‐ほう【武器貸与法】‥ハフ

(Lend-Lease Act)1941年3月にアメリカで制定された法律。外国の政府に武器や戦略物資を供与できる権限を大統領に与え、第二次大戦における連合国の勝利に貢献。

ふき‐たお・す【吹き倒す】‥タフス

〔他五〕

①風が吹いて物を倒す。

②大言壮語して相手を圧倒する。

ふき‐だか【吹高】

(「吹く」は鋳造する意)鋳造した額。

ふき‐だけ【吹き竹】

「火吹き竹」の略。

ふき‐だし【吹き出し】

①漫画で、話し手の口から吹き出した形に描く台詞せりふを曲線で囲った部分。

②発生地を離れた気団が、遠隔の地域に急速に広がること。「寒気の―」「季節風の―」

③屋外に排気すること。「―口」

ふき‐だ・す【吹き出す・噴き出す】

[一]〔自五〕

①風が吹き始める。

②内にあるものが、勢いよく外に出る。また、草木の芽が勢いよく出る。「温泉が―・す」「汗が―・す」「不満が―・す」「若芽が―・す」

③こらえきれずに笑い出す。浄瑠璃、薩摩歌「お万も―・して…アヽ久しうて笑うた」。「滑稽こっけいなしぐさに思わず―・した」

[二]〔他五〕

①吹いて外へ出す。「溶岩を―・す」

②笛などを吹き始める。

③芽を勢いよく出す。

④誇張や自慢を言い始める。

ふき‐た・つ【吹き立つ】

[一]〔自五〕

①風などが吹き始める。金葉和歌集秋「秋の初風―・たずとも」

②風などに吹かれて立つ。新後拾遺和歌集雑秋「早稲田わさだの穂並み―・ちて」

③風などがはげしく吹く。

④煮ている物がわき立つ。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

⇒ふきたてる(下一)

ふき‐たて【吹き立て】

①吹いて間のないこと。

②新しく鋳造したばかりであること。

ふき‐たて【拭き立て】

拭いて間のないこと。

ふき‐たて【葺き立て】

屋根の、葺いて間のないこと。

ふき‐た・てる【吹き立てる】

〔他下一〕[文]ふきた・つ(下二)

①吹いて高くあげる。万葉集5「かまどには火気ほけ―・てず」

②笛などを高く吹き鳴らす。源氏物語紅葉賀「―・てたる物の音ども」

③大言を吐く。

ふき‐た・てる【拭き立てる】

〔他下一〕

しきりに拭いてきれいにする。

ふき‐だま【吹玉】

ガラスを吹いて作った玉。ガラス玉。

ふき‐だまり【吹き溜り】

①風に吹き寄せられて雪や落葉・ごみなどが1カ所にたまった所。「―の雪」

②(比喩的に)行く当てのない人たちが自然と集まる所。社会の脱落者などのたまり場。「人生の―」

ぶ‐きちょう【不器用・無器用】

(ブキヨウの転)器用でないこと。ぶきっちょ。

ぶ‐きちょう【無几帳】‥チヤウ

きちょうめんでないこと。

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥

(謎語画題)(→)長春富貴ちょうしゅんふうきに同じ。

ふき‐ちら・す【吹き散らす】

〔他五〕

①風が吹いて物をちらす。源氏物語野分「かく―・してんには」

②頻りに言いふらす。吹聴する。落窪物語2「只今此の君、大臣おとどがねと―・し給へば」

③大言壮語する。

ふ‐きつ【不吉】

縁起の悪いこと。不運のきざしがあること。不祥。凶。「―な予感」

ふき‐つぎ【吹継ぎ】

鋳造して加え足すこと。

ふき‐づくり【吹旁】

漢字の旁つくりの一つ、「次」「歌」などの「欠」の部分の俗称。→あくび2

ふき‐つけ【吹付け】

塗料などを霧状にして付着させること。「―工事」

ふき‐つ・ける【吹き付ける・吹き着ける】

〔他下一〕[文]ふきつ・く(下二)

①吹いて付着させる。また、物を吹き寄せる。平家物語11「阿波の地へこそ―・けたれ」。「塗料を―・ける」

②風が吹いて火を燃えつかせる。平家物語1「はては大内たいだいに―・けて、…一時が内に灰燼の地とぞなりにける」

③勢い強く吹きあてる。方丈記「炎を地に―・けたり」

④考えなどを相手に吹き込む。吹聴する。

⑤(自動詞的に)風が強く吹きあたる。

ふき‐つち【葺土】

瓦葺きの時、瓦が安定するようにその下に敷く土。

ぶ‐きっちょ【不器用・無器用】

ブキッチョウの転。

ぶ‐きっちょう【不器用・無器用】

ブキチョウの促音化。

ふき‐づつ【吹筒】

吹矢を吹く筒。

ふき‐つの・る【吹き募る】

〔自五〕

風がますます強くなる。徳冨蘆花、不如帰「日々―・る北風は雪を誘ひ」

ふき‐て【吹き手】

笛などを吹く人。吹くことの巧みな人。

ふきで‐もの【吹出物】

皮膚にできる小さなできもの。ふきで。はれもの。

ふき・でる【吹き出る・噴き出る】

〔自下一〕

吹いて出てくる。水・石油などが、勢いよくわき出る。

ふきとう‐てん【不帰投点】

(point of no return)航行中の航空機が残りの燃料では出発地に戻れなくなる地点。一般的な行動にも比喩的に用いる。

ふき‐とおし【吹通し】‥トホシ

①風が吹きぬけること。

②風の吹き通す所。吹きぬけ。

ふき‐どおし【吹き通し】‥ドホシ

①風がたえず吹くこと。

②大言や誇張や自慢を言いつづけること。

ふき‐とお・す【吹き通す】‥トホス

〔他五〕

①風などが、向うまで吹きぬける。

②たえず吹く。

③大言や誇張や自慢などを言いつづける。

ふき‐とば・す【吹き飛ばす】

〔他五〕

①吹いて飛ばす。また、比喩的に、一気に払いのける。「悲しみを―・す」

②大言壮語して人を驚嘆させる。

ふき‐と・ぶ【吹き飛ぶ】

〔自五〕

激しく吹かれて飛ぶ。比喩的に、一気に消え失せる。「強風で屋根が―・ぶ」「怒鳴られて眠気が―・んだ」

ふき‐と・る【拭き取る】

〔他五〕

布・紙などで拭いてよごれをとり去る。

ふき‐ながし【吹流し】

①旗の一種。幾条かの長い絹を半月形または円形の枠に取りつけ、長い竿の端に結びつけて風になびかせるもの。戦陣に用いた。ふきぬき。号旒ごうりゅう。流旗。

吹流し

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐どうし【不規則動詞】

(irregular verb)活用の仕方が単に語尾を変えるだけではなく語幹の部分を変化させて行われるなど、一定の型通りでない動詞。日本語では変格活用の動詞。↔規則動詞。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】‥クワウ‥

光度の変化に一定の周期が見出されない変光星。赤色巨星に多い。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ぶき‐たいよ‐ほう【武器貸与法】‥ハフ

(Lend-Lease Act)1941年3月にアメリカで制定された法律。外国の政府に武器や戦略物資を供与できる権限を大統領に与え、第二次大戦における連合国の勝利に貢献。

ふき‐たお・す【吹き倒す】‥タフス

〔他五〕

①風が吹いて物を倒す。

②大言壮語して相手を圧倒する。

ふき‐だか【吹高】

(「吹く」は鋳造する意)鋳造した額。

ふき‐だけ【吹き竹】

「火吹き竹」の略。

ふき‐だし【吹き出し】

①漫画で、話し手の口から吹き出した形に描く台詞せりふを曲線で囲った部分。

②発生地を離れた気団が、遠隔の地域に急速に広がること。「寒気の―」「季節風の―」

③屋外に排気すること。「―口」

ふき‐だ・す【吹き出す・噴き出す】

[一]〔自五〕

①風が吹き始める。

②内にあるものが、勢いよく外に出る。また、草木の芽が勢いよく出る。「温泉が―・す」「汗が―・す」「不満が―・す」「若芽が―・す」

③こらえきれずに笑い出す。浄瑠璃、薩摩歌「お万も―・して…アヽ久しうて笑うた」。「滑稽こっけいなしぐさに思わず―・した」

[二]〔他五〕

①吹いて外へ出す。「溶岩を―・す」

②笛などを吹き始める。

③芽を勢いよく出す。

④誇張や自慢を言い始める。

ふき‐た・つ【吹き立つ】

[一]〔自五〕

①風などが吹き始める。金葉和歌集秋「秋の初風―・たずとも」

②風などに吹かれて立つ。新後拾遺和歌集雑秋「早稲田わさだの穂並み―・ちて」

③風などがはげしく吹く。

④煮ている物がわき立つ。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

⇒ふきたてる(下一)

ふき‐たて【吹き立て】

①吹いて間のないこと。

②新しく鋳造したばかりであること。

ふき‐たて【拭き立て】

拭いて間のないこと。

ふき‐たて【葺き立て】

屋根の、葺いて間のないこと。

ふき‐た・てる【吹き立てる】

〔他下一〕[文]ふきた・つ(下二)

①吹いて高くあげる。万葉集5「かまどには火気ほけ―・てず」

②笛などを高く吹き鳴らす。源氏物語紅葉賀「―・てたる物の音ども」

③大言を吐く。

ふき‐た・てる【拭き立てる】

〔他下一〕

しきりに拭いてきれいにする。

ふき‐だま【吹玉】

ガラスを吹いて作った玉。ガラス玉。

ふき‐だまり【吹き溜り】

①風に吹き寄せられて雪や落葉・ごみなどが1カ所にたまった所。「―の雪」

②(比喩的に)行く当てのない人たちが自然と集まる所。社会の脱落者などのたまり場。「人生の―」

ぶ‐きちょう【不器用・無器用】

(ブキヨウの転)器用でないこと。ぶきっちょ。

ぶ‐きちょう【無几帳】‥チヤウ

きちょうめんでないこと。

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥

(謎語画題)(→)長春富貴ちょうしゅんふうきに同じ。

ふき‐ちら・す【吹き散らす】

〔他五〕

①風が吹いて物をちらす。源氏物語野分「かく―・してんには」

②頻りに言いふらす。吹聴する。落窪物語2「只今此の君、大臣おとどがねと―・し給へば」

③大言壮語する。

ふ‐きつ【不吉】

縁起の悪いこと。不運のきざしがあること。不祥。凶。「―な予感」

ふき‐つぎ【吹継ぎ】

鋳造して加え足すこと。

ふき‐づくり【吹旁】

漢字の旁つくりの一つ、「次」「歌」などの「欠」の部分の俗称。→あくび2

ふき‐つけ【吹付け】

塗料などを霧状にして付着させること。「―工事」

ふき‐つ・ける【吹き付ける・吹き着ける】

〔他下一〕[文]ふきつ・く(下二)

①吹いて付着させる。また、物を吹き寄せる。平家物語11「阿波の地へこそ―・けたれ」。「塗料を―・ける」

②風が吹いて火を燃えつかせる。平家物語1「はては大内たいだいに―・けて、…一時が内に灰燼の地とぞなりにける」

③勢い強く吹きあてる。方丈記「炎を地に―・けたり」

④考えなどを相手に吹き込む。吹聴する。

⑤(自動詞的に)風が強く吹きあたる。

ふき‐つち【葺土】

瓦葺きの時、瓦が安定するようにその下に敷く土。

ぶ‐きっちょ【不器用・無器用】

ブキッチョウの転。

ぶ‐きっちょう【不器用・無器用】

ブキチョウの促音化。

ふき‐づつ【吹筒】

吹矢を吹く筒。

ふき‐つの・る【吹き募る】

〔自五〕

風がますます強くなる。徳冨蘆花、不如帰「日々―・る北風は雪を誘ひ」

ふき‐て【吹き手】

笛などを吹く人。吹くことの巧みな人。

ふきで‐もの【吹出物】

皮膚にできる小さなできもの。ふきで。はれもの。

ふき・でる【吹き出る・噴き出る】

〔自下一〕

吹いて出てくる。水・石油などが、勢いよくわき出る。

ふきとう‐てん【不帰投点】

(point of no return)航行中の航空機が残りの燃料では出発地に戻れなくなる地点。一般的な行動にも比喩的に用いる。

ふき‐とおし【吹通し】‥トホシ

①風が吹きぬけること。

②風の吹き通す所。吹きぬけ。

ふき‐どおし【吹き通し】‥ドホシ

①風がたえず吹くこと。

②大言や誇張や自慢を言いつづけること。

ふき‐とお・す【吹き通す】‥トホス

〔他五〕

①風などが、向うまで吹きぬける。

②たえず吹く。

③大言や誇張や自慢などを言いつづける。

ふき‐とば・す【吹き飛ばす】

〔他五〕

①吹いて飛ばす。また、比喩的に、一気に払いのける。「悲しみを―・す」

②大言壮語して人を驚嘆させる。

ふき‐と・ぶ【吹き飛ぶ】

〔自五〕

激しく吹かれて飛ぶ。比喩的に、一気に消え失せる。「強風で屋根が―・ぶ」「怒鳴られて眠気が―・んだ」

ふき‐と・る【拭き取る】

〔他五〕

布・紙などで拭いてよごれをとり去る。

ふき‐ながし【吹流し】

①旗の一種。幾条かの長い絹を半月形または円形の枠に取りつけ、長い竿の端に結びつけて風になびかせるもの。戦陣に用いた。ふきぬき。号旒ごうりゅう。流旗。

吹流し

②㋐1に模して端午の節句に立てるもの。鯉幟こいのぼりもその類。〈[季]夏〉。「五月さつきの鯉の―」

㋑飛行場・高速道路などで使う筒型布製の風見。

③歌舞伎で、女の手拭のかぶり方。道行などで広げたまま頭へかけるもの。「十六夜清心」道行の十六夜など。また、その手拭をもいう。

ふき‐なし【吹き成し】

吹き方。吹きよう。枕草子218「横笛も―なめりかし」

ふき‐な・す【吹き成す】

〔他四〕

吹いて或る状態にする。源氏物語総角「御几帳などを、風のあらはに―・せば」

ふき‐な・す【吹き鳴す】

〔他四〕

ふきならす。万葉集2「―・せる小角くだの音も」

ふき‐なら・す【吹き鳴らす】

〔他五〕

吹いて音をたてる。大唐西域記長寛点「鼓を撃ち、螺を鳴フキナラシ」

②㋐1に模して端午の節句に立てるもの。鯉幟こいのぼりもその類。〈[季]夏〉。「五月さつきの鯉の―」

㋑飛行場・高速道路などで使う筒型布製の風見。

③歌舞伎で、女の手拭のかぶり方。道行などで広げたまま頭へかけるもの。「十六夜清心」道行の十六夜など。また、その手拭をもいう。

ふき‐なし【吹き成し】

吹き方。吹きよう。枕草子218「横笛も―なめりかし」

ふき‐な・す【吹き成す】

〔他四〕

吹いて或る状態にする。源氏物語総角「御几帳などを、風のあらはに―・せば」

ふき‐な・す【吹き鳴す】

〔他四〕

ふきならす。万葉集2「―・せる小角くだの音も」

ふき‐なら・す【吹き鳴らす】

〔他五〕

吹いて音をたてる。大唐西域記長寛点「鼓を撃ち、螺を鳴フキナラシ」

】

袷あわせ・綿入れの袖口や裾すその裏地を表に折り返し、表から少しのぞくように仕立てた部分。ふき返し。→和服(図)

ふき【蕗・苳・款冬・菜蕗】

キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。茎は地中にあって甚だ短い。葉柄は長さ30〜70センチメートル、上部に大きな腎臓形の葉をつける。早春、葉に先立って、大きな苞ほうに包まれた花茎、「蕗の薹とう」を生じ、多くの細かい白色頭状花を開く。雌雄異株。葉柄と花茎とは食用。寒地には巨大なアキタブキが、また園芸品種がいくつかある。〈[季]夏〉

フキ(葉)

撮影:関戸 勇

】

袷あわせ・綿入れの袖口や裾すその裏地を表に折り返し、表から少しのぞくように仕立てた部分。ふき返し。→和服(図)

ふき【蕗・苳・款冬・菜蕗】

キク科の多年草。日本各地に自生、食用に栽培。茎は地中にあって甚だ短い。葉柄は長さ30〜70センチメートル、上部に大きな腎臓形の葉をつける。早春、葉に先立って、大きな苞ほうに包まれた花茎、「蕗の薹とう」を生じ、多くの細かい白色頭状花を開く。雌雄異株。葉柄と花茎とは食用。寒地には巨大なアキタブキが、また園芸品種がいくつかある。〈[季]夏〉

フキ(葉)

撮影:関戸 勇

フキ(花)

撮影:関戸 勇

フキ(花)

撮影:関戸 勇

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふ‐き【不軌】

①おきてを守らないこと。法に従わないこと。

②むほんを企てること。反逆。「―をはかる」

ふ‐き【不起】

(再び起たない意)病気が治らないこと。また、世を去ること。「―の病やまい」

ふ‐き【不帰】

帰らないこと。また、帰るのを忘れること。忘帰。転じて、死ぬこと。「―の人」

⇒不帰の客となる

ふ‐き【不器】

天性の器量のない者。毎月抄「まして―の人の、ことにわれとただおさへてよみならはんとし候へば」

ふ‐き【不諱・不忌】

①諱いみ憚らずに言うこと。直言。

②避けることのできないこと、すなわち、死。

ふ‐き【不羈】

(「羈」はつなぐ意)

①しばりつけられないこと。束縛されないこと。おさえつけにくいこと。

②才識すぐれて常規で律しがたいこと。「―の才」

ふ‐き【付記・附記】

本文に付け足して書きつけること。また、その文句。

ふ‐き【富貴】

⇒ふうき

ふ‐ぎ【不義】

①義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。

②古代の律の八虐の一つ。師・長官などを弑しいすること。

③男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄瑠璃、女殺油地獄「―したと疑はれ」

⇒不義にして富み且つ貴きは浮雲の如し

⇒不義はお家の御法度

ふ‐ぎ【付議・附議】

評議・会議にかけること。また、ある事につけ加えて議論すること。

ふ‐ぎ【府議】

府議会議員の略。

ふ‐ぎ【浮蟻】

①羽蟻はあり。

②酒の上に浮く油、すなわち粕。また、酒の異称。〈日葡辞書〉

ふぎ【溥儀】

(Puyi)清朝第12代宣統帝の名。→宣統帝

ぶ‐き【不器】

不器用の略。誹風柳多留4「―な客地口にしてもさしを言ひ」

ぶ‐き【武器】

①戦争に用いる諸種の器具。甲冑・刀槍・弓矢・銃砲の類。兵器。「―をとる」

②(比喩的に)有力な手段。「ペンを―とする」

ぶ‐き【舞姫】

舞をまう女。まいひめ。舞妓。

ぶ‐ぎ【武技】

武芸。武術。

ぶ‐ぎ【舞妓】

まいこ。まいひめ。舞姫ぶき。

ぶ‐ぎ【舞技】

まいのわざ。おどりの技術。

ブギ【boogie】

ブギウギの略。

ふき‐あが・る【吹き上がる・噴き上がる】

〔自五〕

①吹かれて空へあがる。

②水などが高く湧き上がる。

ふき‐あげ【吹上げ】

①風の吹き上げる所。古今和歌集秋「秋風の―に立てる白菊は」

②吹き上がるように装置した水。噴水。噴泉。〈[季]夏〉。北原白秋、東京景物詩「ほの青き銀色の空気に、そことなく噴水ふきあげの水はしたたり」

③女の髪の結い方。室町時代〜江戸初期、髪をふくらませて上げた髷まげ。→ふくわげ

ふきあげ‐ぎょえん【吹上御苑】‥ヱン

皇居の内苑。もとの江戸城西の丸の北西。東京遷都に当たり皇城が旧西の丸に置かれてから、皇居の内苑となる。1993年竣工の御所をはじめ、吹上御所・宮中三殿などがある。

ふきあげ‐の‐はま【吹上の浜】

(風が砂を吹き上げる浜の意)和歌山市紀ノ川口右岸の湊から左岸の雑賀さいかの西浜に至る一帯の地。ふきあげ。(歌枕)

ふき‐あ・げる【吹き上げる・噴き上げる】

〔他下一〕[文]ふきあ・ぐ(下二)

①風が吹いてものを舞い上がらせる。

②水や蒸気がものを持ち上げる。「蒸気がふたを―・げる」

③水や煙を上方へ勢いよく出す。「鯨がしおを―・げる」

④笛などを高く鳴らす。源氏物語末摘花「大篳篥ひちりき尺八の笛などの大声を―・げつつ」

⑤使い果たす。つぎこむ。日本永代蔵1「扇屋の恋風様といはれて―・げ…四五年このかたに二千貫目塵も灰もなく」

⑥(自動詞的に)風が低い方から高い方へ向かって吹く。「谷底から―・げる烈風」

ふき‐あし【葺足】

屋根の瓦(あるいはスレート・こけらなど)の下端からその下の瓦の下端までの長さ。

ふき‐あつ・める【吹き集める】

〔他下一〕[文]ふきあつ・む(下二)

風が吹いて物を1カ所に寄せ集める。

ふき‐あ・てる【吹き当てる】

〔他下一〕

①吹いてあてる。

②吹矢で射あてる。

ふき‐あら・す【吹き荒らす】

〔他五〕

風が吹いて、樹木などを荒らす。

ふき‐あ・れる【吹き荒れる】

〔自下一〕[文]ふきあ・る(下二)

風がはげしく吹く。吹きすさぶ。

ふき‐あわ・す【吹き合す】‥アハス

〔他下二〕

笛などを調子を合わせて吹く。管楽器を合奏する。源氏物語帚木「木枯しに―・すめる笛の音に」

ふき‐あわ・す【葺き合す】‥アハス

〔他下二〕

屋根の両端の軒から葺きあげ、棟で合うようにする。また、一つの屋根と他の屋根とを葺いて連絡させる。

ふき‐い【吹井・噴井】‥ヰ

(「ふけい」とも)

①(→)「ふきいど」に同じ。〈[季]夏〉

②(→)噴水ふんすい2に同じ。森鴎外、舞姫「漲みなぎり落つる―の水」

ふき‐いし【葺石】

古墳の墳丘の斜面をおおった石塊。川原石や山石などの自然石を用いる。

ふき‐い・ず【吹き出づ・噴き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①吹いて出てくる。水・温泉などがわき出る。できものなどが生ずる。日葡辞書「カサガフキイヅル」

②吹き始める。吹きおこる。後撰和歌集雑「―・づるね所高く聞ゆなりはつ秋風はいざ手ならさじ」

ふき‐いた【葺板】

屋根を葺いた板。やねいた。方丈記「桧皮ひはだ―のたぐひ」

ふき‐いだ・す【吹き出す】

〔自他五〕

(→)「ふきだす」に同じ。

ふき‐いど【吹井戸・噴井戸】‥ヰ‥

水の吹き出る井戸。ふきい。

ふき‐い・る【吹き入る】

[一]〔自五〕

風が吹いて内へ入り込む。

[二]〔他下二〕

⇒ふきいれる(下一)

ふき‐い・れる【吹き入れる】

〔他下一〕[文]ふきい・る(下二)

吹いてある物の内へ入れる。ふきこむ。

ふき‐いろ【款冬色】

①橙色のうすくくすんだ色。

②襲かさねの色目。表は経たて赤、緯ぬき黄、裏は黄または青。

ブギ‐ウギ【boogie-woogie】

ピアノによるブルースの奏法の一つ。1920年代末に広まった。左手で8ビートを刻み、右手でメロディーを弾く。30年代以降ギターの奏法にも取り入れられた。ブギ。

ふき‐え【吹絵】‥ヱ

地紙の上に絵を切り抜いた型を置き、筆に墨汁または絵具を含ませ、これに息を強く吹きかけて形をあらわしたもの。紙の装飾法として奈良時代から行われた。

ふき‐おろし【葺き下ろし】

①主屋の大屋根の軒を延長して、主屋に付属した建物の屋根にすること。

②(→)「ふきこもり」1に同じ。

ふき‐おろ・す【吹き下ろす】

〔自五〕

風が下方に向かって吹く。おろす。日葡辞書「ヤマヨリカゼガフキヲロス」

ふ‐ぎかい【府議会】‥クワイ

府の議会。→都道府県議会

ふき‐か・う【吹き交ふ】‥カフ

〔自四〕

風があちらこちらから吹く。ふきかわす。建礼門院右京大夫集「―・ふ風の音も聞えず」

ふき‐かえ【吹替え】‥カヘ

①歌舞伎で、早替り、または一人二役が同時に登場する時など、その俳優に似せた他の俳優を替玉に使うこと。また、その替玉の人。

②映画などで、主役の代理をつとめる人。スタンド‐イン。替玉。「―を使って撮影する」

③歌舞伎で、死骸や投げ落とされる人物などのかわりに出す細工物。

④賭博で、札や采さいをひそかにすりかえること。

⑤貨幣などを鋳なおすこと。改鋳。「―の小判」

⑥外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込むこと。「せりふの―」

ふき‐かえ【葺替え】‥カヘ

瓦・茅・藁・板などで、屋根をふきかえること。屋根替え。〈[季]春〉

ふき‐かえし【吹返し】‥カヘシ

①風が今までと反対の方向に吹くこと。また、その風。

②兜かぶとの

ふき【菜蕗・富貴・蕗・草路・布貴】

箏曲。

①組歌。表組おもてぐみの第1曲。八橋検校作曲。同一拍数の7歌から成る。「越天楽えてんらく」とも。ふき組。

②筑紫箏。雅楽の「越天楽」の旋律に歌詞をあてはめて歌った寺院歌謡から発展したもの。「越殿楽」とも。1の原曲。

ふ‐き【不軌】

①おきてを守らないこと。法に従わないこと。

②むほんを企てること。反逆。「―をはかる」

ふ‐き【不起】

(再び起たない意)病気が治らないこと。また、世を去ること。「―の病やまい」

ふ‐き【不帰】

帰らないこと。また、帰るのを忘れること。忘帰。転じて、死ぬこと。「―の人」

⇒不帰の客となる

ふ‐き【不器】

天性の器量のない者。毎月抄「まして―の人の、ことにわれとただおさへてよみならはんとし候へば」

ふ‐き【不諱・不忌】

①諱いみ憚らずに言うこと。直言。

②避けることのできないこと、すなわち、死。

ふ‐き【不羈】

(「羈」はつなぐ意)

①しばりつけられないこと。束縛されないこと。おさえつけにくいこと。

②才識すぐれて常規で律しがたいこと。「―の才」

ふ‐き【付記・附記】

本文に付け足して書きつけること。また、その文句。

ふ‐き【富貴】

⇒ふうき

ふ‐ぎ【不義】

①義にそむくこと。道にはずれること。悪逆なこと。

②古代の律の八虐の一つ。師・長官などを弑しいすること。

③男女の道義にはずれた関係。姦通。密通。浄瑠璃、女殺油地獄「―したと疑はれ」

⇒不義にして富み且つ貴きは浮雲の如し

⇒不義はお家の御法度

ふ‐ぎ【付議・附議】

評議・会議にかけること。また、ある事につけ加えて議論すること。

ふ‐ぎ【府議】

府議会議員の略。

ふ‐ぎ【浮蟻】

①羽蟻はあり。

②酒の上に浮く油、すなわち粕。また、酒の異称。〈日葡辞書〉

ふぎ【溥儀】

(Puyi)清朝第12代宣統帝の名。→宣統帝

ぶ‐き【不器】

不器用の略。誹風柳多留4「―な客地口にしてもさしを言ひ」

ぶ‐き【武器】

①戦争に用いる諸種の器具。甲冑・刀槍・弓矢・銃砲の類。兵器。「―をとる」

②(比喩的に)有力な手段。「ペンを―とする」

ぶ‐き【舞姫】

舞をまう女。まいひめ。舞妓。

ぶ‐ぎ【武技】

武芸。武術。

ぶ‐ぎ【舞妓】

まいこ。まいひめ。舞姫ぶき。

ぶ‐ぎ【舞技】

まいのわざ。おどりの技術。

ブギ【boogie】

ブギウギの略。

ふき‐あが・る【吹き上がる・噴き上がる】

〔自五〕

①吹かれて空へあがる。

②水などが高く湧き上がる。

ふき‐あげ【吹上げ】

①風の吹き上げる所。古今和歌集秋「秋風の―に立てる白菊は」

②吹き上がるように装置した水。噴水。噴泉。〈[季]夏〉。北原白秋、東京景物詩「ほの青き銀色の空気に、そことなく噴水ふきあげの水はしたたり」

③女の髪の結い方。室町時代〜江戸初期、髪をふくらませて上げた髷まげ。→ふくわげ

ふきあげ‐ぎょえん【吹上御苑】‥ヱン

皇居の内苑。もとの江戸城西の丸の北西。東京遷都に当たり皇城が旧西の丸に置かれてから、皇居の内苑となる。1993年竣工の御所をはじめ、吹上御所・宮中三殿などがある。

ふきあげ‐の‐はま【吹上の浜】

(風が砂を吹き上げる浜の意)和歌山市紀ノ川口右岸の湊から左岸の雑賀さいかの西浜に至る一帯の地。ふきあげ。(歌枕)

ふき‐あ・げる【吹き上げる・噴き上げる】

〔他下一〕[文]ふきあ・ぐ(下二)

①風が吹いてものを舞い上がらせる。

②水や蒸気がものを持ち上げる。「蒸気がふたを―・げる」

③水や煙を上方へ勢いよく出す。「鯨がしおを―・げる」

④笛などを高く鳴らす。源氏物語末摘花「大篳篥ひちりき尺八の笛などの大声を―・げつつ」

⑤使い果たす。つぎこむ。日本永代蔵1「扇屋の恋風様といはれて―・げ…四五年このかたに二千貫目塵も灰もなく」

⑥(自動詞的に)風が低い方から高い方へ向かって吹く。「谷底から―・げる烈風」

ふき‐あし【葺足】

屋根の瓦(あるいはスレート・こけらなど)の下端からその下の瓦の下端までの長さ。

ふき‐あつ・める【吹き集める】

〔他下一〕[文]ふきあつ・む(下二)

風が吹いて物を1カ所に寄せ集める。

ふき‐あ・てる【吹き当てる】

〔他下一〕

①吹いてあてる。

②吹矢で射あてる。

ふき‐あら・す【吹き荒らす】

〔他五〕

風が吹いて、樹木などを荒らす。

ふき‐あ・れる【吹き荒れる】

〔自下一〕[文]ふきあ・る(下二)

風がはげしく吹く。吹きすさぶ。

ふき‐あわ・す【吹き合す】‥アハス

〔他下二〕

笛などを調子を合わせて吹く。管楽器を合奏する。源氏物語帚木「木枯しに―・すめる笛の音に」

ふき‐あわ・す【葺き合す】‥アハス

〔他下二〕

屋根の両端の軒から葺きあげ、棟で合うようにする。また、一つの屋根と他の屋根とを葺いて連絡させる。

ふき‐い【吹井・噴井】‥ヰ

(「ふけい」とも)

①(→)「ふきいど」に同じ。〈[季]夏〉

②(→)噴水ふんすい2に同じ。森鴎外、舞姫「漲みなぎり落つる―の水」

ふき‐いし【葺石】

古墳の墳丘の斜面をおおった石塊。川原石や山石などの自然石を用いる。

ふき‐い・ず【吹き出づ・噴き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①吹いて出てくる。水・温泉などがわき出る。できものなどが生ずる。日葡辞書「カサガフキイヅル」

②吹き始める。吹きおこる。後撰和歌集雑「―・づるね所高く聞ゆなりはつ秋風はいざ手ならさじ」

ふき‐いた【葺板】

屋根を葺いた板。やねいた。方丈記「桧皮ひはだ―のたぐひ」

ふき‐いだ・す【吹き出す】

〔自他五〕

(→)「ふきだす」に同じ。

ふき‐いど【吹井戸・噴井戸】‥ヰ‥

水の吹き出る井戸。ふきい。

ふき‐い・る【吹き入る】

[一]〔自五〕

風が吹いて内へ入り込む。

[二]〔他下二〕

⇒ふきいれる(下一)

ふき‐い・れる【吹き入れる】

〔他下一〕[文]ふきい・る(下二)

吹いてある物の内へ入れる。ふきこむ。

ふき‐いろ【款冬色】

①橙色のうすくくすんだ色。

②襲かさねの色目。表は経たて赤、緯ぬき黄、裏は黄または青。

ブギ‐ウギ【boogie-woogie】

ピアノによるブルースの奏法の一つ。1920年代末に広まった。左手で8ビートを刻み、右手でメロディーを弾く。30年代以降ギターの奏法にも取り入れられた。ブギ。

ふき‐え【吹絵】‥ヱ

地紙の上に絵を切り抜いた型を置き、筆に墨汁または絵具を含ませ、これに息を強く吹きかけて形をあらわしたもの。紙の装飾法として奈良時代から行われた。

ふき‐おろし【葺き下ろし】

①主屋の大屋根の軒を延長して、主屋に付属した建物の屋根にすること。

②(→)「ふきこもり」1に同じ。

ふき‐おろ・す【吹き下ろす】

〔自五〕

風が下方に向かって吹く。おろす。日葡辞書「ヤマヨリカゼガフキヲロス」

ふ‐ぎかい【府議会】‥クワイ

府の議会。→都道府県議会

ふき‐か・う【吹き交ふ】‥カフ

〔自四〕

風があちらこちらから吹く。ふきかわす。建礼門院右京大夫集「―・ふ風の音も聞えず」

ふき‐かえ【吹替え】‥カヘ

①歌舞伎で、早替り、または一人二役が同時に登場する時など、その俳優に似せた他の俳優を替玉に使うこと。また、その替玉の人。

②映画などで、主役の代理をつとめる人。スタンド‐イン。替玉。「―を使って撮影する」

③歌舞伎で、死骸や投げ落とされる人物などのかわりに出す細工物。

④賭博で、札や采さいをひそかにすりかえること。

⑤貨幣などを鋳なおすこと。改鋳。「―の小判」

⑥外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込むこと。「せりふの―」

ふき‐かえ【葺替え】‥カヘ

瓦・茅・藁・板などで、屋根をふきかえること。屋根替え。〈[季]春〉

ふき‐かえし【吹返し】‥カヘシ

①風が今までと反対の方向に吹くこと。また、その風。

②兜かぶとの しころの両端を左右にひねり返した部分。耳。→兜(図)。

③衣服の袘ふき。

④近世前期、女の髪の結い方。吹鬢ふきびんを髱たぼへ掻き上げた髪型。

ふき‐かえ・す【吹き返す】‥カヘス

[一]〔他五〕

①風が物を逆に吹きもどす。玉葉集秋「夏山のみどりの木々を―・し夕立つ風の袖に涼しき」

②風がものを裏がえす。万葉集1「采女うねめの袖―・す明日香風」

③貨幣・金属具などを鋳なおす。

④呼吸を回復する。蘇生する。「息を―・す」

[二]〔自五〕

風が前と反対の方向に吹く。後拾遺和歌集雑「―・す東風の返しは身にしみき」

ふき‐かえ・る【吹き返る】‥カヘル

〔自四〕

①風の吹き方が前と反対になる。

②しずまっていた風が再び吹く。くり返し吹く。

ふき‐か・える【吹き替える】‥カヘル

〔他下一〕

①貨幣・金属具などを鋳なおす。改鋳する。

②身替りを作る。替玉とすりかえる。

③外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込む。

ふき‐か・える【葺き替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ふきか・ふ(下二)

屋根をふき改める。

ふき‐かけ【吹掛け】

さらし飴を管の先につけたもの。吹きひろげて大玉として遊ぶ。

ふき‐か・ける【吹き掛ける】

〔他下一〕[文]ふきか・く(下二)

①激しく吹きつける。

②誇大にいう。値段を高くいう。「客に―・ける」

③しかける。しむける。「喧嘩を―・ける」

ふき‐がたり【吹き語り】

自分の事を吹聴ふいちょうして言うこと。自慢話。枕草子278「かかる事などぞ自らいふは―などにもあり」

ふき‐かよ・う【吹き通う】‥カヨフ

〔自五〕

風が吹いて通る。

ふき‐がら【吹き殻】

タバコのすいがら。洒落本、異素六帖「歌学者―あらくはたきながら」

ふき‐から・す【吹き枯らす】

〔他四〕

風が吹いて草木を枯らす。

ふき‐がわ【吹皮・鞴】‥ガハ

(→)「ふいご」に同じ。〈倭名類聚鈔15〉

ふき‐かわ・る【吹き変る】‥カハル

〔自四〕

風の吹き方がかわる。千載和歌集秋「秋きぬと聞きつるからにわが宿の荻の葉風の―・るらん」

ふき‐き・る【吹き切る】

[一]〔他五〕

①風がはげしく吹いてものをちぎる。方丈記「風に堪へず―・られたる炎」

②風が吹いて物音などをさえぎる。

[二]〔自五〕

①風がすっかり吹きやむ。

②腫物などがうんで破れる。

ふき‐ぐさ【葺草】

①屋根を葺く茅かやなどの草。

②(→)菖蒲しょうぶの別称。

ふき‐ぐち【吹き口】

①風などの吹きはじめ。

②笛などを吹くてぎわ。吹く方法。

③笛などの息を吹きこむ孔。歌口。

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】

(→)菜蕗ふき1に同じ。

ふき‐け・す【吹き消す】

〔他五〕

火などを吹いて消す。

ふ‐きげん【不機嫌】

(ブキゲンとも)機嫌がわるいこと。不快。竹斎「我も此程損をして、―に候へば」。「―な表情」

ふき‐こ・す【吹き越す】

〔他四〕

風が物の上を吹いて越す。万葉集20「高円たかまとの尾花―・す秋風に」

ふき‐こぼ・れる【吹きこぼれる】

〔自下一〕[文]ふきこぼ・る(下二)

湯など、煮えたったものが吹きあがってこぼれる。

ふき‐こみ【吹込み】

①ふきこむこと。

②レコード・テープ‐レコーダーなどの録音。

ふき‐こ・む【吹き込む】

[一]〔自五〕

風や雨・雪などが吹いて入る。「窓から雨が―・む」

[二]〔他五〕

①ふきいれる。「新風を―・む」

②あらかじめ言いきかせておく。そそのかし教える。「悪知恵を―・む」

③レコード・テープ‐レコーダーなどに録音する。「新年の挨拶を―・む」

ふき‐こ・む【拭き込む】

〔他五〕

廊下・柱などを、光沢の出るほど丹念にみがく。

ふき‐こもり【葺き籠り】

①(東日本で)屋根葺きの終わったときの祝い。葺きおろし。

②5月5日の節供せっくあるいはその前夜。菖蒲と蓬よもぎで屋根を葺いて籠もる。女の夜。女の屋根。→女の家

ふき‐さま・す【吹き冷ます】

〔他五〕

吹いてつめたくする。

ふき‐さらし【吹き曝し】

ふきさらすこと。また、ふきさらされている所。「―のプラットホーム」

ふき‐さら・す【吹き曝す】

〔他五〕

露天にさらして風の吹き当たるにまかせる。

ふき‐し【葺師】

(フキジとも)屋根を葺くことを業とする人。〈運歩色葉集〉

ふき‐じ【葺地】‥ヂ

屋根の瓦下に取り付ける薄板葺き。

ふき‐じ【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗ふきにある天台宗の寺。もと阿弥陀寺と称し、718年(養老2)仁聞にんもんの開創と伝える。宇佐大宮司家の祈願所。方形造の本堂(蕗の大堂おおどう)は藤原時代末期の阿弥陀堂の典型。阿弥陀浄土変相の壁画がある。

富貴寺 阿弥陀堂

撮影:新海良夫

しころの両端を左右にひねり返した部分。耳。→兜(図)。

③衣服の袘ふき。

④近世前期、女の髪の結い方。吹鬢ふきびんを髱たぼへ掻き上げた髪型。

ふき‐かえ・す【吹き返す】‥カヘス

[一]〔他五〕

①風が物を逆に吹きもどす。玉葉集秋「夏山のみどりの木々を―・し夕立つ風の袖に涼しき」

②風がものを裏がえす。万葉集1「采女うねめの袖―・す明日香風」

③貨幣・金属具などを鋳なおす。

④呼吸を回復する。蘇生する。「息を―・す」

[二]〔自五〕

風が前と反対の方向に吹く。後拾遺和歌集雑「―・す東風の返しは身にしみき」

ふき‐かえ・る【吹き返る】‥カヘル

〔自四〕

①風の吹き方が前と反対になる。

②しずまっていた風が再び吹く。くり返し吹く。

ふき‐か・える【吹き替える】‥カヘル

〔他下一〕

①貨幣・金属具などを鋳なおす。改鋳する。

②身替りを作る。替玉とすりかえる。

③外国映画やテレビドラマのせりふを日本語に翻訳して吹き込む。

ふき‐か・える【葺き替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]ふきか・ふ(下二)

屋根をふき改める。

ふき‐かけ【吹掛け】

さらし飴を管の先につけたもの。吹きひろげて大玉として遊ぶ。

ふき‐か・ける【吹き掛ける】

〔他下一〕[文]ふきか・く(下二)

①激しく吹きつける。

②誇大にいう。値段を高くいう。「客に―・ける」

③しかける。しむける。「喧嘩を―・ける」

ふき‐がたり【吹き語り】

自分の事を吹聴ふいちょうして言うこと。自慢話。枕草子278「かかる事などぞ自らいふは―などにもあり」

ふき‐かよ・う【吹き通う】‥カヨフ

〔自五〕

風が吹いて通る。

ふき‐がら【吹き殻】

タバコのすいがら。洒落本、異素六帖「歌学者―あらくはたきながら」

ふき‐から・す【吹き枯らす】

〔他四〕

風が吹いて草木を枯らす。

ふき‐がわ【吹皮・鞴】‥ガハ

(→)「ふいご」に同じ。〈倭名類聚鈔15〉

ふき‐かわ・る【吹き変る】‥カハル

〔自四〕

風の吹き方がかわる。千載和歌集秋「秋きぬと聞きつるからにわが宿の荻の葉風の―・るらん」

ふき‐き・る【吹き切る】

[一]〔他五〕

①風がはげしく吹いてものをちぎる。方丈記「風に堪へず―・られたる炎」

②風が吹いて物音などをさえぎる。

[二]〔自五〕

①風がすっかり吹きやむ。

②腫物などがうんで破れる。

ふき‐ぐさ【葺草】

①屋根を葺く茅かやなどの草。

②(→)菖蒲しょうぶの別称。

ふき‐ぐち【吹き口】

①風などの吹きはじめ。

②笛などを吹くてぎわ。吹く方法。

③笛などの息を吹きこむ孔。歌口。

ふき‐ぐみ【菜蕗組・富貴組・蕗組】

(→)菜蕗ふき1に同じ。

ふき‐け・す【吹き消す】

〔他五〕

火などを吹いて消す。

ふ‐きげん【不機嫌】

(ブキゲンとも)機嫌がわるいこと。不快。竹斎「我も此程損をして、―に候へば」。「―な表情」

ふき‐こ・す【吹き越す】

〔他四〕

風が物の上を吹いて越す。万葉集20「高円たかまとの尾花―・す秋風に」

ふき‐こぼ・れる【吹きこぼれる】

〔自下一〕[文]ふきこぼ・る(下二)

湯など、煮えたったものが吹きあがってこぼれる。

ふき‐こみ【吹込み】

①ふきこむこと。

②レコード・テープ‐レコーダーなどの録音。

ふき‐こ・む【吹き込む】

[一]〔自五〕

風や雨・雪などが吹いて入る。「窓から雨が―・む」

[二]〔他五〕

①ふきいれる。「新風を―・む」

②あらかじめ言いきかせておく。そそのかし教える。「悪知恵を―・む」

③レコード・テープ‐レコーダーなどに録音する。「新年の挨拶を―・む」

ふき‐こ・む【拭き込む】

〔他五〕

廊下・柱などを、光沢の出るほど丹念にみがく。

ふき‐こもり【葺き籠り】

①(東日本で)屋根葺きの終わったときの祝い。葺きおろし。

②5月5日の節供せっくあるいはその前夜。菖蒲と蓬よもぎで屋根を葺いて籠もる。女の夜。女の屋根。→女の家

ふき‐さま・す【吹き冷ます】

〔他五〕

吹いてつめたくする。

ふき‐さらし【吹き曝し】

ふきさらすこと。また、ふきさらされている所。「―のプラットホーム」

ふき‐さら・す【吹き曝す】

〔他五〕

露天にさらして風の吹き当たるにまかせる。

ふき‐し【葺師】

(フキジとも)屋根を葺くことを業とする人。〈運歩色葉集〉

ふき‐じ【葺地】‥ヂ

屋根の瓦下に取り付ける薄板葺き。

ふき‐じ【富貴寺】

大分県豊後高田市蕗ふきにある天台宗の寺。もと阿弥陀寺と称し、718年(養老2)仁聞にんもんの開創と伝える。宇佐大宮司家の祈願所。方形造の本堂(蕗の大堂おおどう)は藤原時代末期の阿弥陀堂の典型。阿弥陀浄土変相の壁画がある。

富貴寺 阿弥陀堂

撮影:新海良夫

ふき‐しお・る【吹き萎る】‥シヲル

〔他四〕

風が吹いて草木をしおれさせる。風雅和歌集秋「―・る風にしぐるる呉竹の」

ふき‐し・く【吹き敷く】

〔自五〕

風に吹かれて木の葉が一面に敷く。人情本、由佳里の梅「軒に―・く群落葉」

ふき‐し・く【吹き頻く】

〔自四〕

風がしきりにふく。はげしく吹く。後撰和歌集秋「白露に風の―・く秋の野は」

ふき‐し・む【吹き染む】

〔他下二〕

笛などをしみじみと吹き鳴らす。狂言、楽阿弥「この尺八を―・むる」

ブギス【Bugis】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の南西部に住む民族。水稲耕作のほか古来造船・航海技術に優れ、東南アジア全域で活動した。

ふき‐す・ぎる【吹き過ぎる】

〔自上一〕[文]ふきす・ぐ(上二)

①風が吹いて通り過ぎる。

②度を越えてはげしく吹く。

ふき‐すさ・ぶ【吹き荒ぶ】

〔自五〕

①時折吹く。風雅和歌集秋「村雨の空―・ぶ夕凪に一葉づつ散る玉のを柳」

②はげしく吹く。「風よ、―・べ」

③吹き止む。(至宝抄)

ふき‐すさ・ぶ【吹き遊ぶ】

〔他四〕

笛などを、興にまかせて吹く。源氏物語紅葉賀「笛をなつかしう―・びつつのぞき給へれば」

ふき‐すま・す【吹き澄ます】

〔他五〕

笛などを、音の響き渡るように吹き鳴らす。

ふ‐きそ【不起訴】

検察官による公訴を提起しない処分。捜査の結果、犯罪の嫌疑・証拠が十分でないとき、事件が罪とならないとき、公訴提起の要件を欠くとき、情状により処罰の必要がないと認めたときに行われる。→起訴猶予

ふき‐そ・う【吹き添ふ】‥ソフ

〔自四〕

風などが吹き加わる。吹きまさる。源氏物語帚木「嵐―・ふ秋も来にけり」

ふき‐そうじ【拭き掃除】‥サウヂ

室内・廊下などを雑巾ぞうきんでふいてきれいにすること。雑巾がけ。「廊下の―をする」

ふ‐きそく【不規則】

規則立っていないこと。規則正しくないこと。「―な生活」「食事が―になる」

⇒ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

⇒ふきそく‐どうし【不規則動詞】

⇒ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】

ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

銀河2の形態の一つで、楕円銀河・渦巻銀河とちがって、形状が不規則なもの。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

ふき‐しお・る【吹き萎る】‥シヲル

〔他四〕

風が吹いて草木をしおれさせる。風雅和歌集秋「―・る風にしぐるる呉竹の」

ふき‐し・く【吹き敷く】

〔自五〕

風に吹かれて木の葉が一面に敷く。人情本、由佳里の梅「軒に―・く群落葉」

ふき‐し・く【吹き頻く】

〔自四〕

風がしきりにふく。はげしく吹く。後撰和歌集秋「白露に風の―・く秋の野は」

ふき‐し・む【吹き染む】

〔他下二〕

笛などをしみじみと吹き鳴らす。狂言、楽阿弥「この尺八を―・むる」

ブギス【Bugis】

インドネシア、セレベス(スラウェシ)島の南西部に住む民族。水稲耕作のほか古来造船・航海技術に優れ、東南アジア全域で活動した。

ふき‐す・ぎる【吹き過ぎる】

〔自上一〕[文]ふきす・ぐ(上二)

①風が吹いて通り過ぎる。

②度を越えてはげしく吹く。

ふき‐すさ・ぶ【吹き荒ぶ】

〔自五〕

①時折吹く。風雅和歌集秋「村雨の空―・ぶ夕凪に一葉づつ散る玉のを柳」

②はげしく吹く。「風よ、―・べ」

③吹き止む。(至宝抄)

ふき‐すさ・ぶ【吹き遊ぶ】

〔他四〕

笛などを、興にまかせて吹く。源氏物語紅葉賀「笛をなつかしう―・びつつのぞき給へれば」

ふき‐すま・す【吹き澄ます】

〔他五〕

笛などを、音の響き渡るように吹き鳴らす。

ふ‐きそ【不起訴】

検察官による公訴を提起しない処分。捜査の結果、犯罪の嫌疑・証拠が十分でないとき、事件が罪とならないとき、公訴提起の要件を欠くとき、情状により処罰の必要がないと認めたときに行われる。→起訴猶予

ふき‐そ・う【吹き添ふ】‥ソフ

〔自四〕

風などが吹き加わる。吹きまさる。源氏物語帚木「嵐―・ふ秋も来にけり」

ふき‐そうじ【拭き掃除】‥サウヂ

室内・廊下などを雑巾ぞうきんでふいてきれいにすること。雑巾がけ。「廊下の―をする」

ふ‐きそく【不規則】

規則立っていないこと。規則正しくないこと。「―な生活」「食事が―になる」

⇒ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

⇒ふきそく‐どうし【不規則動詞】

⇒ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】

ふきそく‐ぎんが【不規則銀河】

銀河2の形態の一つで、楕円銀河・渦巻銀河とちがって、形状が不規則なもの。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐どうし【不規則動詞】

(irregular verb)活用の仕方が単に語尾を変えるだけではなく語幹の部分を変化させて行われるなど、一定の型通りでない動詞。日本語では変格活用の動詞。↔規則動詞。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】‥クワウ‥

光度の変化に一定の周期が見出されない変光星。赤色巨星に多い。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ぶき‐たいよ‐ほう【武器貸与法】‥ハフ

(Lend-Lease Act)1941年3月にアメリカで制定された法律。外国の政府に武器や戦略物資を供与できる権限を大統領に与え、第二次大戦における連合国の勝利に貢献。

ふき‐たお・す【吹き倒す】‥タフス

〔他五〕

①風が吹いて物を倒す。

②大言壮語して相手を圧倒する。

ふき‐だか【吹高】

(「吹く」は鋳造する意)鋳造した額。

ふき‐だけ【吹き竹】

「火吹き竹」の略。

ふき‐だし【吹き出し】

①漫画で、話し手の口から吹き出した形に描く台詞せりふを曲線で囲った部分。

②発生地を離れた気団が、遠隔の地域に急速に広がること。「寒気の―」「季節風の―」

③屋外に排気すること。「―口」

ふき‐だ・す【吹き出す・噴き出す】

[一]〔自五〕

①風が吹き始める。

②内にあるものが、勢いよく外に出る。また、草木の芽が勢いよく出る。「温泉が―・す」「汗が―・す」「不満が―・す」「若芽が―・す」

③こらえきれずに笑い出す。浄瑠璃、薩摩歌「お万も―・して…アヽ久しうて笑うた」。「滑稽こっけいなしぐさに思わず―・した」

[二]〔他五〕

①吹いて外へ出す。「溶岩を―・す」

②笛などを吹き始める。

③芽を勢いよく出す。

④誇張や自慢を言い始める。

ふき‐た・つ【吹き立つ】

[一]〔自五〕

①風などが吹き始める。金葉和歌集秋「秋の初風―・たずとも」

②風などに吹かれて立つ。新後拾遺和歌集雑秋「早稲田わさだの穂並み―・ちて」

③風などがはげしく吹く。

④煮ている物がわき立つ。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

⇒ふきたてる(下一)

ふき‐たて【吹き立て】

①吹いて間のないこと。

②新しく鋳造したばかりであること。

ふき‐たて【拭き立て】

拭いて間のないこと。

ふき‐たて【葺き立て】

屋根の、葺いて間のないこと。

ふき‐た・てる【吹き立てる】

〔他下一〕[文]ふきた・つ(下二)

①吹いて高くあげる。万葉集5「かまどには火気ほけ―・てず」

②笛などを高く吹き鳴らす。源氏物語紅葉賀「―・てたる物の音ども」

③大言を吐く。

ふき‐た・てる【拭き立てる】

〔他下一〕

しきりに拭いてきれいにする。

ふき‐だま【吹玉】

ガラスを吹いて作った玉。ガラス玉。

ふき‐だまり【吹き溜り】

①風に吹き寄せられて雪や落葉・ごみなどが1カ所にたまった所。「―の雪」

②(比喩的に)行く当てのない人たちが自然と集まる所。社会の脱落者などのたまり場。「人生の―」

ぶ‐きちょう【不器用・無器用】

(ブキヨウの転)器用でないこと。ぶきっちょ。

ぶ‐きちょう【無几帳】‥チヤウ

きちょうめんでないこと。

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥

(謎語画題)(→)長春富貴ちょうしゅんふうきに同じ。

ふき‐ちら・す【吹き散らす】

〔他五〕

①風が吹いて物をちらす。源氏物語野分「かく―・してんには」

②頻りに言いふらす。吹聴する。落窪物語2「只今此の君、大臣おとどがねと―・し給へば」

③大言壮語する。

ふ‐きつ【不吉】

縁起の悪いこと。不運のきざしがあること。不祥。凶。「―な予感」

ふき‐つぎ【吹継ぎ】

鋳造して加え足すこと。

ふき‐づくり【吹旁】

漢字の旁つくりの一つ、「次」「歌」などの「欠」の部分の俗称。→あくび2

ふき‐つけ【吹付け】

塗料などを霧状にして付着させること。「―工事」

ふき‐つ・ける【吹き付ける・吹き着ける】

〔他下一〕[文]ふきつ・く(下二)

①吹いて付着させる。また、物を吹き寄せる。平家物語11「阿波の地へこそ―・けたれ」。「塗料を―・ける」

②風が吹いて火を燃えつかせる。平家物語1「はては大内たいだいに―・けて、…一時が内に灰燼の地とぞなりにける」

③勢い強く吹きあてる。方丈記「炎を地に―・けたり」

④考えなどを相手に吹き込む。吹聴する。

⑤(自動詞的に)風が強く吹きあたる。

ふき‐つち【葺土】

瓦葺きの時、瓦が安定するようにその下に敷く土。

ぶ‐きっちょ【不器用・無器用】

ブキッチョウの転。

ぶ‐きっちょう【不器用・無器用】

ブキチョウの促音化。

ふき‐づつ【吹筒】

吹矢を吹く筒。

ふき‐つの・る【吹き募る】

〔自五〕

風がますます強くなる。徳冨蘆花、不如帰「日々―・る北風は雪を誘ひ」

ふき‐て【吹き手】

笛などを吹く人。吹くことの巧みな人。

ふきで‐もの【吹出物】

皮膚にできる小さなできもの。ふきで。はれもの。

ふき・でる【吹き出る・噴き出る】

〔自下一〕

吹いて出てくる。水・石油などが、勢いよくわき出る。

ふきとう‐てん【不帰投点】

(point of no return)航行中の航空機が残りの燃料では出発地に戻れなくなる地点。一般的な行動にも比喩的に用いる。

ふき‐とおし【吹通し】‥トホシ

①風が吹きぬけること。

②風の吹き通す所。吹きぬけ。

ふき‐どおし【吹き通し】‥ドホシ

①風がたえず吹くこと。

②大言や誇張や自慢を言いつづけること。

ふき‐とお・す【吹き通す】‥トホス

〔他五〕

①風などが、向うまで吹きぬける。

②たえず吹く。

③大言や誇張や自慢などを言いつづける。

ふき‐とば・す【吹き飛ばす】

〔他五〕

①吹いて飛ばす。また、比喩的に、一気に払いのける。「悲しみを―・す」

②大言壮語して人を驚嘆させる。

ふき‐と・ぶ【吹き飛ぶ】

〔自五〕

激しく吹かれて飛ぶ。比喩的に、一気に消え失せる。「強風で屋根が―・ぶ」「怒鳴られて眠気が―・んだ」

ふき‐と・る【拭き取る】

〔他五〕

布・紙などで拭いてよごれをとり去る。

ふき‐ながし【吹流し】

①旗の一種。幾条かの長い絹を半月形または円形の枠に取りつけ、長い竿の端に結びつけて風になびかせるもの。戦陣に用いた。ふきぬき。号旒ごうりゅう。流旗。

吹流し

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐どうし【不規則動詞】

(irregular verb)活用の仕方が単に語尾を変えるだけではなく語幹の部分を変化させて行われるなど、一定の型通りでない動詞。日本語では変格活用の動詞。↔規則動詞。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ふきそく‐へんこうせい【不規則変光星】‥クワウ‥

光度の変化に一定の周期が見出されない変光星。赤色巨星に多い。

⇒ふ‐きそく【不規則】

ぶき‐たいよ‐ほう【武器貸与法】‥ハフ

(Lend-Lease Act)1941年3月にアメリカで制定された法律。外国の政府に武器や戦略物資を供与できる権限を大統領に与え、第二次大戦における連合国の勝利に貢献。

ふき‐たお・す【吹き倒す】‥タフス

〔他五〕

①風が吹いて物を倒す。

②大言壮語して相手を圧倒する。

ふき‐だか【吹高】

(「吹く」は鋳造する意)鋳造した額。

ふき‐だけ【吹き竹】

「火吹き竹」の略。

ふき‐だし【吹き出し】

①漫画で、話し手の口から吹き出した形に描く台詞せりふを曲線で囲った部分。

②発生地を離れた気団が、遠隔の地域に急速に広がること。「寒気の―」「季節風の―」

③屋外に排気すること。「―口」

ふき‐だ・す【吹き出す・噴き出す】

[一]〔自五〕

①風が吹き始める。

②内にあるものが、勢いよく外に出る。また、草木の芽が勢いよく出る。「温泉が―・す」「汗が―・す」「不満が―・す」「若芽が―・す」

③こらえきれずに笑い出す。浄瑠璃、薩摩歌「お万も―・して…アヽ久しうて笑うた」。「滑稽こっけいなしぐさに思わず―・した」

[二]〔他五〕

①吹いて外へ出す。「溶岩を―・す」

②笛などを吹き始める。

③芽を勢いよく出す。

④誇張や自慢を言い始める。

ふき‐た・つ【吹き立つ】

[一]〔自五〕

①風などが吹き始める。金葉和歌集秋「秋の初風―・たずとも」

②風などに吹かれて立つ。新後拾遺和歌集雑秋「早稲田わさだの穂並み―・ちて」

③風などがはげしく吹く。

④煮ている物がわき立つ。〈日葡辞書〉

[二]〔他下二〕

⇒ふきたてる(下一)

ふき‐たて【吹き立て】

①吹いて間のないこと。

②新しく鋳造したばかりであること。

ふき‐たて【拭き立て】

拭いて間のないこと。

ふき‐たて【葺き立て】

屋根の、葺いて間のないこと。

ふき‐た・てる【吹き立てる】

〔他下一〕[文]ふきた・つ(下二)

①吹いて高くあげる。万葉集5「かまどには火気ほけ―・てず」

②笛などを高く吹き鳴らす。源氏物語紅葉賀「―・てたる物の音ども」

③大言を吐く。

ふき‐た・てる【拭き立てる】

〔他下一〕

しきりに拭いてきれいにする。

ふき‐だま【吹玉】

ガラスを吹いて作った玉。ガラス玉。

ふき‐だまり【吹き溜り】

①風に吹き寄せられて雪や落葉・ごみなどが1カ所にたまった所。「―の雪」

②(比喩的に)行く当てのない人たちが自然と集まる所。社会の脱落者などのたまり場。「人生の―」

ぶ‐きちょう【不器用・無器用】

(ブキヨウの転)器用でないこと。ぶきっちょ。

ぶ‐きちょう【無几帳】‥チヤウ

きちょうめんでないこと。

ふき‐ちょうしゅん【富貴長春】‥チヤウ‥

(謎語画題)(→)長春富貴ちょうしゅんふうきに同じ。

ふき‐ちら・す【吹き散らす】

〔他五〕

①風が吹いて物をちらす。源氏物語野分「かく―・してんには」

②頻りに言いふらす。吹聴する。落窪物語2「只今此の君、大臣おとどがねと―・し給へば」

③大言壮語する。

ふ‐きつ【不吉】

縁起の悪いこと。不運のきざしがあること。不祥。凶。「―な予感」

ふき‐つぎ【吹継ぎ】

鋳造して加え足すこと。

ふき‐づくり【吹旁】

漢字の旁つくりの一つ、「次」「歌」などの「欠」の部分の俗称。→あくび2

ふき‐つけ【吹付け】

塗料などを霧状にして付着させること。「―工事」

ふき‐つ・ける【吹き付ける・吹き着ける】

〔他下一〕[文]ふきつ・く(下二)

①吹いて付着させる。また、物を吹き寄せる。平家物語11「阿波の地へこそ―・けたれ」。「塗料を―・ける」

②風が吹いて火を燃えつかせる。平家物語1「はては大内たいだいに―・けて、…一時が内に灰燼の地とぞなりにける」

③勢い強く吹きあてる。方丈記「炎を地に―・けたり」

④考えなどを相手に吹き込む。吹聴する。

⑤(自動詞的に)風が強く吹きあたる。

ふき‐つち【葺土】

瓦葺きの時、瓦が安定するようにその下に敷く土。

ぶ‐きっちょ【不器用・無器用】

ブキッチョウの転。

ぶ‐きっちょう【不器用・無器用】

ブキチョウの促音化。

ふき‐づつ【吹筒】

吹矢を吹く筒。

ふき‐つの・る【吹き募る】

〔自五〕

風がますます強くなる。徳冨蘆花、不如帰「日々―・る北風は雪を誘ひ」

ふき‐て【吹き手】

笛などを吹く人。吹くことの巧みな人。

ふきで‐もの【吹出物】

皮膚にできる小さなできもの。ふきで。はれもの。

ふき・でる【吹き出る・噴き出る】

〔自下一〕

吹いて出てくる。水・石油などが、勢いよくわき出る。

ふきとう‐てん【不帰投点】

(point of no return)航行中の航空機が残りの燃料では出発地に戻れなくなる地点。一般的な行動にも比喩的に用いる。

ふき‐とおし【吹通し】‥トホシ

①風が吹きぬけること。

②風の吹き通す所。吹きぬけ。

ふき‐どおし【吹き通し】‥ドホシ

①風がたえず吹くこと。

②大言や誇張や自慢を言いつづけること。

ふき‐とお・す【吹き通す】‥トホス

〔他五〕

①風などが、向うまで吹きぬける。

②たえず吹く。

③大言や誇張や自慢などを言いつづける。

ふき‐とば・す【吹き飛ばす】

〔他五〕

①吹いて飛ばす。また、比喩的に、一気に払いのける。「悲しみを―・す」

②大言壮語して人を驚嘆させる。

ふき‐と・ぶ【吹き飛ぶ】

〔自五〕

激しく吹かれて飛ぶ。比喩的に、一気に消え失せる。「強風で屋根が―・ぶ」「怒鳴られて眠気が―・んだ」

ふき‐と・る【拭き取る】

〔他五〕

布・紙などで拭いてよごれをとり去る。

ふき‐ながし【吹流し】

①旗の一種。幾条かの長い絹を半月形または円形の枠に取りつけ、長い竿の端に結びつけて風になびかせるもの。戦陣に用いた。ふきぬき。号旒ごうりゅう。流旗。

吹流し

②㋐1に模して端午の節句に立てるもの。鯉幟こいのぼりもその類。〈[季]夏〉。「五月さつきの鯉の―」

㋑飛行場・高速道路などで使う筒型布製の風見。

③歌舞伎で、女の手拭のかぶり方。道行などで広げたまま頭へかけるもの。「十六夜清心」道行の十六夜など。また、その手拭をもいう。

ふき‐なし【吹き成し】

吹き方。吹きよう。枕草子218「横笛も―なめりかし」

ふき‐な・す【吹き成す】

〔他四〕

吹いて或る状態にする。源氏物語総角「御几帳などを、風のあらはに―・せば」

ふき‐な・す【吹き鳴す】

〔他四〕

ふきならす。万葉集2「―・せる小角くだの音も」

ふき‐なら・す【吹き鳴らす】

〔他五〕

吹いて音をたてる。大唐西域記長寛点「鼓を撃ち、螺を鳴フキナラシ」

②㋐1に模して端午の節句に立てるもの。鯉幟こいのぼりもその類。〈[季]夏〉。「五月さつきの鯉の―」

㋑飛行場・高速道路などで使う筒型布製の風見。

③歌舞伎で、女の手拭のかぶり方。道行などで広げたまま頭へかけるもの。「十六夜清心」道行の十六夜など。また、その手拭をもいう。

ふき‐なし【吹き成し】

吹き方。吹きよう。枕草子218「横笛も―なめりかし」

ふき‐な・す【吹き成す】

〔他四〕

吹いて或る状態にする。源氏物語総角「御几帳などを、風のあらはに―・せば」

ふき‐な・す【吹き鳴す】

〔他四〕

ふきならす。万葉集2「―・せる小角くだの音も」

ふき‐なら・す【吹き鳴らす】

〔他五〕

吹いて音をたてる。大唐西域記長寛点「鼓を撃ち、螺を鳴フキナラシ」

ぶ‐びき【分引き・歩引き】🔗⭐🔉

ぶ‐びき【分引き・歩引き】

何分かの割引をすること。歩合ぶあいを減ずること。↔歩増し

ぶ‐わり【歩割・分割】🔗⭐🔉

ぶ‐わり【歩割・分割】

分けて割りつけること。また、割りつけたもの。

ぶん【分】🔗⭐🔉

ぶん【分】

(呉音。漢音はフン)

①全体を構成する要素。一部。また、量。「余った―は君にやる」

②わりあて。わけ前。宇治拾遺物語7「己が―とて送りたるは殊の外多く出来たりければ」。「取り―」

③わけ与えられた性質・地位。身の程。力量。徒然草「力衰へて―を知らざれば病を受く」。「―に応ずる」

④仮に定められた人間関係。名目。東海道中膝栗毛初「何と親子の―にしようぢやあねえか」

⑤当然そうあるべきこと。なすべき務め。椿説弓張月後編「―の敵を討つて非―の者を討たず」。「おのおの―を尽くす」

⑥程度。様子。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「あの長兵衛をおツ片付ける―のことよ」。「この―なら安心だ」

⑦分数・分母の略。

→ふん→ぶ(分)

ふん‐いん【分陰】🔗⭐🔉

ふん‐いん【分陰】

[晋書陶侃伝]わずかの時間。寸陰。「―を惜しむ」

ぶん‐いん【分院】‥ヰン🔗⭐🔉

ぶん‐いん【分院】‥ヰン

本院と別に分設した建物・施設。

ぶん‐いん【分韻】‥ヰン🔗⭐🔉

ぶん‐いん【分韻】‥ヰン

漢詩の会で、前もって韻字を分けておいてそれによって詩を作ること。→探韻

ぶん‐えい【分営】🔗⭐🔉

ぶん‐えい【分営】

本営から分かれて作られた小規模の軍営。

ぶんえき‐こさく【分益小作】🔗⭐🔉

ぶんえき‐こさく【分益小作】

小作の一形態。地主と小作人とが一定の比で収穫物を分配すること。日本では等分するものが多い。刈分かりわけ小作。分け作。

ぶんえき‐ろうと【分液漏斗】🔗⭐🔉

ぶんえき‐ろうと【分液漏斗】

水と油など、互いに混合しない2種の液体を別々に取りだすための漏斗。

分液漏斗

ぶん‐えん【分煙】🔗⭐🔉

ぶん‐えん【分煙】

喫煙と禁煙の場所や時間を区分けすること。

ぶん‐か【分化】‥クワ🔗⭐🔉

ぶん‐か【分化】‥クワ

①均質のものが異質のものに分かれること。また、その結果。

②社会的事象が単純・同質なものから複雑・異質なものへ分岐発展すること。

③〔生〕

㋐発生の過程で、細胞・組織などが形態的・機能的に特殊化し、異なった部分に分かれること。→発生2。

㋑条件反射において、同種の刺激(例えばいくつかの振動数の音)の中で、特定の刺激(特定の音)に対してだけ反射効果が示されるようになること。

ぶん‐か【分科】‥クワ🔗⭐🔉

ぶん‐か【分科】‥クワ

科目を分けること。また、分けられた科目。

⇒ぶんか‐かい【分科会】

⇒ぶんか‐だいがく【分科大学】

ぶん‐か【分課】‥クワ🔗⭐🔉

ぶん‐か【分課】‥クワ

いくつかの課を設けて仕事を分けて受け持つこと。また、その課。

ぶん‐かい【分会】‥クワイ🔗⭐🔉

ぶん‐かい【分会】‥クワイ

本部の管理のもとに、ある地域や職場などに別に設けた会。

ぶん‐かい【分界】🔗⭐🔉

ぶん‐かい【分界】

さかいめをつけること。また、そのさかいめ。「―線」

ぶん‐かい【分解】🔗⭐🔉

ぶん‐かい【分解】

①一体をなすものを個々の要素に分けること。また、分かれること。「時計を―する」「空中―」

分解

撮影:関戸 勇

②合成物がその構成要素に分かれること。また、それを分けること。

③化合物が、2種以上の物質に分かれること。また、分けること。「水の電気―」

⇒ぶんかい‐しゃ【分解者】

⇒ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】

⇒ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】

⇒ぶんかい‐のう【分解能】

②合成物がその構成要素に分かれること。また、それを分けること。

③化合物が、2種以上の物質に分かれること。また、分けること。「水の電気―」

⇒ぶんかい‐しゃ【分解者】

⇒ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】

⇒ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】

⇒ぶんかい‐のう【分解能】

②合成物がその構成要素に分かれること。また、それを分けること。

③化合物が、2種以上の物質に分かれること。また、分けること。「水の電気―」

⇒ぶんかい‐しゃ【分解者】

⇒ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】

⇒ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】

⇒ぶんかい‐のう【分解能】

②合成物がその構成要素に分かれること。また、それを分けること。

③化合物が、2種以上の物質に分かれること。また、分けること。「水の電気―」

⇒ぶんかい‐しゃ【分解者】

⇒ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】

⇒ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】

⇒ぶんかい‐のう【分解能】

ぶん‐がい【分外】‥グワイ🔗⭐🔉

ぶん‐がい【分外】‥グワイ

身分を越えていること。分に過ぎること。過分。「―の望み」

ぶんかい‐あつえんき【分塊圧延機】‥クワイ‥🔗⭐🔉

ぶんかい‐あつえんき【分塊圧延機】‥クワイ‥

鋼の塊を適当な大きさに切断し、これを圧延して半製品にする大形機械。

ぶんかい‐しゃ【分解者】🔗⭐🔉

ぶんかい‐しゃ【分解者】

〔生〕生態系を構成する生物のうち、死体や排出物などの有機物を無機物に分解する生物。通常は菌類や細菌類をさす。→栄養段階。

⇒ぶん‐かい【分解】

ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】🔗⭐🔉

ぶんかいせい‐プラスチック【分解性プラスチック】

微生物や紫外線の作用を受けて低分子に分解されやすいプラスチック。包装容器・食品袋などに用いる。

⇒ぶん‐かい【分解】

ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】🔗⭐🔉

ぶんかい‐でんあつ【分解電圧】

電気分解で、電解生成物が常に生成しつづけるのに必要な最小の端子間電圧。

⇒ぶん‐かい【分解】

ぶんかい‐のう【分解能】🔗⭐🔉

ぶんかい‐のう【分解能】

接近した同種の対象を測定・観測するとき、異なるものとして識別できる装置の能力を表す量。

㋐分光器で、近接した2本のスペクトル線を分離できる度合。2本のスペクトル線の平均波長を波長差で割った値で示す。

㋑光学系を通ってできた像で、見分けることのできる2点間の最小距離または視角。

㋒測定装置・測定法などで、入力の信号を出力信号として識別できる、近接した入力信号の差。

⇒ぶん‐かい【分解】

ぶんか‐かい【分科会】‥クワクワイ🔗⭐🔉

ぶんか‐かい【分科会】‥クワクワイ

全体を専門分野ごとに細かく分けて開く会合。「―で検討する」

⇒ぶん‐か【分科】

ぶん‐かく【分画・分劃】‥クワク🔗⭐🔉

ぶん‐かく【分画・分劃】‥クワク

①分割して区画すること。また、その区画。

②混合物質を構成成分に分けること。また、分けられたそれぞれの成分。画分。

⇒ぶんかく‐えんしんほう【分画遠心法】

ぶんかく‐えんしんほう【分画遠心法】‥クワクヱン‥ハフ🔗⭐🔉

ぶんかく‐えんしんほう【分画遠心法】‥クワクヱン‥ハフ

遠心力によって懸濁液を構成成分に分離する方法。

⇒ぶん‐かく【分画・分劃】

ぶんか‐だいがく【分科大学】‥クワ‥🔗⭐🔉

ぶんか‐だいがく【分科大学】‥クワ‥

旧制の帝国大学を構成していた研究・教育部門の呼称。法科大学・医科大学・文科大学・理科大学・工科大学・農科大学があったが、1919年(大正8)学部と改称。

⇒ぶん‐か【分科】

ぶん‐かつ【分割】🔗⭐🔉

ぶん‐かつ【分割】

いくつかに分けること。分けて別々にすること。「土地を―する」「黄金―」「―統治」

⇒ぶんかつ‐そっこう【分割測光】

⇒ぶんかつ‐ばらい【分割払い】

ぶん‐かつ【分轄】🔗⭐🔉

ぶん‐かつ【分轄】

区分して管轄すること。

ぶんかつ‐そっこう【分割測光】‥ソククワウ🔗⭐🔉

ぶんかつ‐そっこう【分割測光】‥ソククワウ

写真で、撮影画面をいくつかの部分に分割して測光する方法。平均測光よりも正確な露出が期待できる。マルチ‐パターン測光。評価測光。

⇒ぶん‐かつ【分割】

ぶんかつ‐ばらい【分割払い】‥バラヒ🔗⭐🔉

ぶんかつ‐ばらい【分割払い】‥バラヒ

支払うべき金額全体を何回かに分けて払うこと。

⇒ぶん‐かつ【分割】

ぶん‐かん【分館】‥クワン🔗⭐🔉

ぶん‐かん【分館】‥クワン

図書館や博物館などで、本館のほかに設けた建物。

ぶん‐き【分岐】🔗⭐🔉

ぶん‐き【分岐】

①わかれること。叉またになること。

②〔生〕生物進化において、系統がわかれること。↔収斂。

⇒ぶんきがた‐がっこうたいけい【分岐型学校体系】

⇒ぶんき‐き【分岐器】

⇒ぶんき‐てん【分岐点】

ぶんき‐き【分岐器】🔗⭐🔉

ぶんき‐き【分岐器】

鉄道線路で一つの線路から他の線路を分岐する装置。

⇒ぶん‐き【分岐】

ぶんき‐てん【分岐点】🔗⭐🔉

ぶんき‐てん【分岐点】

道路や物事のわかれる所。わかれめ。「人生の―」

⇒ぶん‐き【分岐】

ぶん‐ぎょう【分業】‥ゲフ🔗⭐🔉

ぶん‐ぎょう【分業】‥ゲフ

①手分けをして、仕事をすること。

②〔経〕(division of labour)ある製品を生産するために、その生産の全工程を分割し、労働者がそれぞれの工程を分担すること。アダム=スミスは、分業が生産力の発展に役立つことを強調した。→協業

ぶん‐きょうじょう【分教場】‥ケウヂヤウ🔗⭐🔉

ぶん‐きょうじょう【分教場】‥ケウヂヤウ

本校の所在地以外に、特に辺地に分設した教場。現在は分校という。

ぶん‐きょく【分極】🔗⭐🔉

ぶん‐きょく【分極】

(polarization)

①電場の中におかれた誘電体内の正負の電荷が分離し、表面に電荷が現れること。またはこのとき生じた単位体積当りの双極子モーメント。

②電気分解を行う際または電池を使用する際、電極および電解質に電流が通じる結果として、原電流と反対の向きの起電力が生じる現象。

⇒ぶんきょく‐か【分極化】

⇒ぶんきょく‐せい【分極性】

ぶんきょく‐か【分極化】‥クワ🔗⭐🔉

ぶんきょく‐か【分極化】‥クワ

対立する二つの立場などに分化すること。

⇒ぶん‐きょく【分極】

ぶんきょく‐せい【分極性】🔗⭐🔉

ぶんきょく‐せい【分極性】

(→)両極性に同じ。

⇒ぶん‐きょく【分極】

ぶん‐け【分家】🔗⭐🔉

ぶん‐け【分家】

家族が任意にその家を去って新たに一家を設立すること。また、設立したその家。新家。第二次大戦後、「家」の制度の廃止に伴い、法律上は認められない。別家。↔本家

ぶん‐けん【分間・分見】🔗⭐🔉

ぶん‐けん【分間・分見】

測量すること。また、測量した結果を縮尺で図上に表したもの。東海道分間絵図序「往昔より大概の撰図多々なりといへども、―細々たることなし」

ぶん‐けん【分遣】🔗⭐🔉

ぶん‐けん【分遣】

本隊などから分けて派遣すること。「―隊」

ぶん‐けん【分権】🔗⭐🔉

ぶん‐けん【分権】

権力や権限を分散すること。「地方―」↔集権

ぶんけん‐ちず【分県地図】‥ヅ🔗⭐🔉

ぶんけん‐ちず【分県地図】‥ヅ

日本全国を都道府県別に分けた地図。

ぶん・ず【分ず】🔗⭐🔉

ぶん・ず【分ず】

〔自他サ変〕

(ブンスとも)わかれる。わける。正法眼蔵洗浄「大きなる大豆ばかりに―・じて」。毛吹草追加「咲きそふや花も―・する玉椿」

ぶん‐ぶん【分分】🔗⭐🔉

ぶん‐ぶん【分分】

分相応であること。今昔物語集3「各々勢長じて、―に威勢を施し」

わい‐わい・し【分分し】🔗⭐🔉

わい‐わい・し【分分し】

〔形シク〕

(ワキワキシの音便)はっきりしている。分明である。舒明紀(北野本)院政期点「既に分明ワイワイシク是の事有り」

わか‐ず【分かず】🔗⭐🔉

わか‐ず【分かず】

区別をせず。区別なく。「昼夜を―」

わかた‐ず【分かたず】🔗⭐🔉

わかた‐ず【分かたず】

(→)「分かず」に同じ。

わかち【分ち・別ち】🔗⭐🔉

わかち【分ち・別ち】

①わかつこと。けじめ。差別。区別。愛宕地蔵之物語「我は五人の子の中さへ、かはゆきうちに―あるこそ愚かなれ」。「夜昼の―なく」

②わきまえること。思慮。分別。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「姫は―もなき中に」

③事のありさま。事情。浄瑠璃、義経千本桜「始終の―を聞し召し」

⇒わかち‐がき【分ち書き・別ち書き】

わかち‐あ・う【分かち合う】‥アフ🔗⭐🔉

わかち‐あ・う【分かち合う】‥アフ

〔他五〕

分け合う。一つのものを分割して取得または負担する。「喜びを―・う」

わかち‐がき【分ち書き・別ち書き】🔗⭐🔉

わかち‐がき【分ち書き・別ち書き】

①文を書く時、語と語との間に空白を置くこと。また、その書き方。

②2行に分けて書くこと。注などを本文中に書き入れる時に記す。わりがき。

⇒わかち【分ち・別ち】

わかち‐がた・い【分かち難い】🔗⭐🔉

わかち‐がた・い【分かち難い】

〔形〕

分けることがむずかしい。切っても切れない。「―・く結びつく」

わか・つ【分かつ・別つ】🔗⭐🔉

わか・つ【分かつ・別つ】

〔他五〕

きちんと切れめをつけてそれぞれ独立した存在にする意。

①別々にする。離す。わける。源氏物語賢木「左右にこまどりに方―・たせ給へり」。平家物語10「志を九品くほんに―・ち、行を六字に縮めて、如何なる愚痴闇鈍の者も、唱ふるに便あり」。「たもとを―・つ」

②区別する。日葡辞書「シ(死)スルコトハ、キセン(貴賤)、ジャウゲ(上下)、ヒンプク(貧福)ヲワカタズ」。「昼夜を―・たず仕事する」

③弁別する。判断する。平家物語6「君御成人の後清濁を―・たせ給ひてのうへのことにてこそあるに」。日葡辞書「ゼヒヲワカツ」

④(「頒つ」とも書く)くばる。くばり与える。栄華物語烟後「―・ちけむ煙の後のかたみだになき世はまして悲しかりけり」。「実費で―・つ」「喜びを―・つ」

⑤しきる。区切る。区分する。平家物語2「出羽・陸奥両国も、昔は六十六郡が一国にてありけるを、其時十二郡をさき―・つて出羽国とは立てられたり」。「国内を都・道・府・県に―・つ」

わからず‐や【分らず屋】🔗⭐🔉

わからず‐や【分らず屋】

(「没分暁漢」とも当て字)物事の道理のわからない人。また、聞き分けのないこと。夏目漱石、明暗「岡本も余つ程の没分暁漢わからずやね」。「―を言う」

わかり【分り】🔗⭐🔉

わかり【分り】

わかること。さとること。のみこみ。会得えとく。了解。「―がはやい」

わかり‐き・る【分かり切る】🔗⭐🔉

わかり‐き・る【分かり切る】

〔自五〕

道理・事情などが十分に明らかになる。すっかり承知する。「駄目なのははじめから―・っている」「―・った事」

わかり‐やす・い【分かり易い】🔗⭐🔉

わかり‐やす・い【分かり易い】

〔形〕[文]わかりやす・し(ク)

理解するのが簡単である。また、見つけるのがたやすい。「―・い場所にある」

わか・る【分かる・別る・判る・解る】🔗⭐🔉

わか・る【分かる・別る・判る・解る】

[一]〔自五〕

①きっぱりと離れる。別々になる。万葉集4「衣手の―・るこよひゆ妹も吾も甚いたく恋ひむな逢ふ由をなみ」。日葡辞書「トウザイニワカル」「エケレジヤノサカラメントスハ、ナナツニワカル」

②事の筋道がはっきりする。了解される。合点がゆく。理解できる。狂言、鍋八撥「これでは理非が―・らぬ」。「よその言葉が―・らない」「文学が―・る」

③明らかになる。判明する。「試験の結果が―・る」「犯人が―・る」

④世情に通じて頑固なことを言わない。「話の―・った人だ」

[二]〔自下二〕

⇒わかれる(下一)

わかれ【別れ・分れ】🔗⭐🔉

わかれ【別れ・分れ】

①わかれること。はなれること。離別。万葉集15「夢いめのごと道の空路そらじに―する君」

②死にわかれ・生きわかれなど、離れて再び逢えないようになること。源氏物語桐壺「よろしきことにだに、かかる―の悲しからぬはなきわざなるを」

③いとまを告げること。いとまごい。訣別けつべつ。春雨物語「せばき物衣からげまとひて、―を告ぐ」

④わかれ出たもの。えだ。傍系。「藤氏の―」

◇1〜3には「別れ」、4には「分れ」を使うのが普通。

⇒わかれ‐ぎわ【別れ際】

⇒わかれ‐ごと【別れ言】

⇒わかれ‐ざま【別れ方】

⇒わかれ‐じ【別れ路】

⇒わかれ‐しな【別れしな】

⇒わかれ‐じも【別れ霜】

⇒わかれ‐の‐おみき【別れの御酒】

⇒わかれ‐の‐くし【別れの櫛】

⇒わかれ‐の‐そで【別れの袖】

⇒わかれ‐の‐とこ【別れの床】

⇒わかれ‐ばなし【別れ話】

⇒わかれ‐みち【別れ路・別れ道】

⇒わかれ‐め【分れ目】

⇒わかれ‐や【分れ家】

⇒わかれ‐わかれ【別れ別れ】

わかれ‐め【分れ目】🔗⭐🔉

わかれ‐め【分れ目】

物事の分かれるところ。さかいめ。わけめ。「勝負の―」

⇒わかれ【別れ・分れ】

わかれ‐や【分れ家】🔗⭐🔉

わかれ‐や【分れ家】

(→)「ぶんけ」に同じ。わかりや。わけや。

⇒わかれ【別れ・分れ】

わか・れる【分かれる・別れる】🔗⭐🔉

わか・れる【分かれる・別れる】

〔自下一〕[文]わか・る(下二)

①混沌としたものがくっきりと区別できるようになる。はっきりと違うものになる。万葉集3「天地の―・れし時ゆ神さびて高くたふとき駿河なる富士の高嶺を」。「勝負が―・れる」「敵味方に―・れる」「意見が―・れる」「判定が―・れる」

②同じ所にいたものが別々になる。離れる。へだたる。万葉集15「妹とありし時はあれども―・れては衣手寒きものにそありける」。源氏物語須磨「いにし年京を―・れし時」。日葡辞書「ヲヤ・ツマ・コナドニワカルル」。「家族が―・れて住む」

③夫婦が離縁する。「性格の不一致で―・れる」

④分岐する。大鏡道長「皇后宮ひとりのみ筋―・れ給へりといへども」。「道が―・れる」

◇「別れる」は、人がわかれる場合に使う。

わき【別き・分き】🔗⭐🔉

わき【別き・分き】

①わけること。わかち。差別。区別。神代紀上「昼夜の―も無し」

②分別。思慮。大鏡序「我は子うむ―もしらざりしに」

わき‐て【別きて・分きて】🔗⭐🔉

わき‐て【別きて・分きて】

〔副〕

特にとりわけて。わけて。別して。古今和歌集秋「わび人の―立寄る木のもとは」

わき‐わき・し【分き分きし】🔗⭐🔉

わき‐わき・し【分き分きし】

〔形シク〕

きわだっている。あきらかである。分明である。わいわいし。東大寺諷誦文稿「物毎に了々ワキワキしく」

○脇を掻くわきをかく

得意なさま、気負ったさまにいう。今昔物語集20「脇を掻きて扇を高くつかひて、怒りていはく」

⇒わき【脇・腋・掖】

○脇を詰めるわきをつめる

(→)「脇を塞ふさぐ」に同じ。

⇒わき【脇・腋・掖】

○脇を塞ぐわきをふさぐ

(元服時に、衣服の脇を空けていたのを縫ってふさいだことから)成人する。脇を詰める。

⇒わき【脇・腋・掖】

わ・く【分く・別く】🔗⭐🔉

わ・く【分く・別く】

[一]〔他四〕

①境界をしっかり見定めて、区分する。わかつ。弁別する。識別する。万葉集5「うちなびく春の柳と我がやどの梅の花とをいかにか―・かむ」

②ものごとの理非を、わきまえる。大鏡道隆「かの君しれ給へる人かは。たましひは―・き給ふ君をは」

[二]〔他下二〕

⇒わける(下一)

わけ【分け・別け】🔗⭐🔉

わけ【分け・別け】

①分けること。区別。わかち。狂言、文蔵「うんさうの―差別も知らいで」

②村落の中の小区分。

③分配。「山―」「形見―」

④勝負がつかないこと。ひきわけ。

⑤食物ののこり。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「兄の―でもいただく合点」

⑥諸分しょわけ。支払い。日本永代蔵5「遊興の―の立たぬ事」

⑦芸娼妓が、その花代を主人と半分にわけること。転じて、そのならわしであった花代1匁の半分、銀5分ぶの女郎の異称。分わけの女郎。好色一代女6「―の勤めも恥かし、―とは其の花代、宿とふたつに分くるなるべし」

→訳わけ

わけ‐あ・う【分け合う】‥アフ🔗⭐🔉

わけ‐あ・う【分け合う】‥アフ

〔他五〕

一つのものを複数の人で分ける。わかち合う。「皆で―・って食べる」

わけ‐あた・える【分け与える】‥アタヘル🔗⭐🔉

わけ‐あた・える【分け与える】‥アタヘル

〔他下一〕[文]わけあた・ふ(下二)

分けてそれぞれに与える。「食糧を―・える」

わけ‐い・る【分け入る】🔗⭐🔉

わけ‐い・る【分け入る】

〔自五〕

かき分けて中にはいる。「奥地に―・る」

○訳が違うわけがちがう

二つの事柄の間で事情が異なっていて、同一の考え方が適用できない。「それとこれとは―」

⇒わけ【訳】

わけ‐ぐち【分け口】🔗⭐🔉

わけ‐ぐち【分け口】

分け前。浄瑠璃、源平布引滝「―やらうが一味する気はないか」

わけ‐さく【分け作】🔗⭐🔉

わけ‐さく【分け作】

地主と小作人とが収穫物を折半する契約でする小作。

わけ‐しり【訳知り・分け知り】🔗⭐🔉

わけ‐しり【訳知り・分け知り】

情事の機微や遊里の事情に通じていること。また、その人。粋人。通人。また、一般に、物事の事情に通じている人。好色一代男5「―の世之介様なれば」

⇒わけしり‐だて【訳知り立て】

わけ‐どり【分け取り】🔗⭐🔉

わけ‐どり【分け取り】

戦利品や分捕品などを、各自に分配すること。醒睡笑「それぞれに資財を―にしけるが」

わけ‐の‐じょろう【分の女郎】‥ヂヨラウ🔗⭐🔉

わけ‐の‐じょろう【分の女郎】‥ヂヨラウ

大坂新町の遊郭にあった花代銀5分ぶの下級女郎。後には位はそのままで、花代は高価になった。→分わけ7

わけ‐へだて【分け隔て・別け隔て】🔗⭐🔉

わけ‐へだて【分け隔て・別け隔て】

人によって扱いに差別をつけること。「―なく付き合う」

わけ‐まえ【分け前】‥マヘ🔗⭐🔉

わけ‐まえ【分け前】‥マヘ

わけて取るべき分。とりまえ。「―にあずかる」

わけ‐め【分け目】🔗⭐🔉

わけ‐め【分け目】

①分けた箇所。区別した点。相異点。「髪の―」

②物事がどちらに定まるかという時点・機会。成否のわかれるところ。「天下―の戦い」

わけ‐も・つ【分け持つ】🔗⭐🔉

わけ‐も・つ【分け持つ】

〔他五〕

分担して持ち合う。共有する。

○訳も無いわけもない

①取り立てて述べるほどのことではない。たわいない。狂言、鳴子遣子「さてさて―事を仰せらるる」

②たやすくできる。簡単である。「こんな作業は―」

⇒わけ【訳】

わ・ける【分ける・別ける】🔗⭐🔉

わ・ける【分ける・別ける】

〔他下一〕[文]わ・く(下二)

①境界をくっきりとつけて、離す。区別する。区分する。源氏物語真木柱「髪いとけうらにて長かりけるが、―・けとりたるやうに落ち細りて」。「3班に―・ける」「髪を七三に―・ける」

②前を押し開いて進む。後撰和歌集雑「武蔵野は袖ひづばかり―・けしかど若紫は尋ねわびにき」。日葡辞書「ヤマ、また、ノヲワケキタル」。「人ごみを―・けて行く」

③くばる。分配する。竹取物語「給はせたる物、おのおの―・けつつ取る」。日葡辞書「ニンジュ(人数)ヲワクル」。「遺産を―・ける」

④弁別する。判別する。日葡辞書「キキワクル」。「ことを―・けて話す」

⑤判決する。仲裁する。狂言、内沙汰「今度の公事日に、両人ともに参りませい。その折に―・けて取らせう」

⑥引き分けにする。

○訳を立てるわけをたてる

①情を通じる。男女の交わりをする。好色一代女1「帯を直し、分わけ立てたるやうに見せけるこそをかしけれ」

②事件を処置する。また、支払いをする。

⇒わけ【訳】

[漢]分🔗⭐🔉

分 字形

筆順

筆順

〔刀(刂・

〔刀(刂・ )部2画/4画/教育/4212・4A2C〕

〔音〕ブン(呉) フン(漢) ブ(慣)

〔訓〕わける・わかれる・わかる・わかつ

[意味]

[一]ブン

①区別をつける。わける。わかれる。

㋐間をあける。離す。ばらばらになる。「分割・分散・等分・細分・四分五裂」

㋑えだわかれ。支流。「分家・分派・分教場」

②全体の中の、他と区別された一部。「余った分は貯蔵する」「部分・半分・領分・夜分」。構成する中身。「成分・水分・養分」

③(天から)わけ与えられたもの。

㋐もちまえの性質。「天分・性分しょうぶん・気分」

㋑義務。責任。「分を尽くす」「本分・職分」

㋒地位。身のほど。「分に応じて」「分を知る」「分際・分限・過分・士分・兄弟分」

④程度。様子。「この分なら安心だ」

[二]フン

①けじめを明らかにする。わきまえる。わかる。「分別・分明ふんみょう・検分けんぶん」

②単位の名。

㋐尺貫法で、一匁もんめの十分の一。「分銅」

㋑角度・経緯度で、一度の六十分の一。

㋒時間で、一時間の六十分の一。「分針・分秒」

[三]ブ

①十分の一を表す単位。「五分五分・四分六」

㋐割合で、一割の十分の一。「一割五分三厘」

㋑尺貫法で、一寸の十分の一。

㋒たびの寸法で、一文いちもんの十分の一。「十文ともん三分」

②江戸時代の貨幣で、一両の四分の一。「一分金」

③割り前。優劣の具合。「分が悪い」「分がある」

[解字]

会意。「八」(=左右にわける)+「刀」。刀で切りわける意。

[下ツキ

按分・案分・一分・塩分・応分・灰分・涯分・過分・気分・客分・均分・区分・口分田・検分・見分・五分・細分・職分田・士分・時分・自分・四分五裂・十二分・秋分・充分・十分・春分・純分・性分・職分・食分・処分・水分・随分・寸分・成分・積分・節分・線分・存分・大分・多分・中分・通分・鉄分・天分・当分・等分・糖分・得分・内分・二分・配分・半分・微分・百分率・不可分・部分・平分・本分・名分・約分・夜分・養分・余分・率分・両分・領分

[難読]

分葱わけぎ

)部2画/4画/教育/4212・4A2C〕

〔音〕ブン(呉) フン(漢) ブ(慣)

〔訓〕わける・わかれる・わかる・わかつ

[意味]

[一]ブン

①区別をつける。わける。わかれる。

㋐間をあける。離す。ばらばらになる。「分割・分散・等分・細分・四分五裂」

㋑えだわかれ。支流。「分家・分派・分教場」

②全体の中の、他と区別された一部。「余った分は貯蔵する」「部分・半分・領分・夜分」。構成する中身。「成分・水分・養分」

③(天から)わけ与えられたもの。

㋐もちまえの性質。「天分・性分しょうぶん・気分」

㋑義務。責任。「分を尽くす」「本分・職分」

㋒地位。身のほど。「分に応じて」「分を知る」「分際・分限・過分・士分・兄弟分」

④程度。様子。「この分なら安心だ」

[二]フン

①けじめを明らかにする。わきまえる。わかる。「分別・分明ふんみょう・検分けんぶん」

②単位の名。

㋐尺貫法で、一匁もんめの十分の一。「分銅」

㋑角度・経緯度で、一度の六十分の一。

㋒時間で、一時間の六十分の一。「分針・分秒」

[三]ブ

①十分の一を表す単位。「五分五分・四分六」

㋐割合で、一割の十分の一。「一割五分三厘」

㋑尺貫法で、一寸の十分の一。

㋒たびの寸法で、一文いちもんの十分の一。「十文ともん三分」

②江戸時代の貨幣で、一両の四分の一。「一分金」

③割り前。優劣の具合。「分が悪い」「分がある」

[解字]

会意。「八」(=左右にわける)+「刀」。刀で切りわける意。

[下ツキ

按分・案分・一分・塩分・応分・灰分・涯分・過分・気分・客分・均分・区分・口分田・検分・見分・五分・細分・職分田・士分・時分・自分・四分五裂・十二分・秋分・充分・十分・春分・純分・性分・職分・食分・処分・水分・随分・寸分・成分・積分・節分・線分・存分・大分・多分・中分・通分・鉄分・天分・当分・等分・糖分・得分・内分・二分・配分・半分・微分・百分率・不可分・部分・平分・本分・名分・約分・夜分・養分・余分・率分・両分・領分

[難読]

分葱わけぎ

筆順

筆順

〔刀(刂・

〔刀(刂・ )部2画/4画/教育/4212・4A2C〕

〔音〕ブン(呉) フン(漢) ブ(慣)

〔訓〕わける・わかれる・わかる・わかつ

[意味]

[一]ブン

①区別をつける。わける。わかれる。

㋐間をあける。離す。ばらばらになる。「分割・分散・等分・細分・四分五裂」

㋑えだわかれ。支流。「分家・分派・分教場」

②全体の中の、他と区別された一部。「余った分は貯蔵する」「部分・半分・領分・夜分」。構成する中身。「成分・水分・養分」

③(天から)わけ与えられたもの。

㋐もちまえの性質。「天分・性分しょうぶん・気分」

㋑義務。責任。「分を尽くす」「本分・職分」

㋒地位。身のほど。「分に応じて」「分を知る」「分際・分限・過分・士分・兄弟分」

④程度。様子。「この分なら安心だ」

[二]フン

①けじめを明らかにする。わきまえる。わかる。「分別・分明ふんみょう・検分けんぶん」

②単位の名。

㋐尺貫法で、一匁もんめの十分の一。「分銅」

㋑角度・経緯度で、一度の六十分の一。

㋒時間で、一時間の六十分の一。「分針・分秒」

[三]ブ

①十分の一を表す単位。「五分五分・四分六」

㋐割合で、一割の十分の一。「一割五分三厘」

㋑尺貫法で、一寸の十分の一。

㋒たびの寸法で、一文いちもんの十分の一。「十文ともん三分」

②江戸時代の貨幣で、一両の四分の一。「一分金」

③割り前。優劣の具合。「分が悪い」「分がある」

[解字]

会意。「八」(=左右にわける)+「刀」。刀で切りわける意。

[下ツキ

按分・案分・一分・塩分・応分・灰分・涯分・過分・気分・客分・均分・区分・口分田・検分・見分・五分・細分・職分田・士分・時分・自分・四分五裂・十二分・秋分・充分・十分・春分・純分・性分・職分・食分・処分・水分・随分・寸分・成分・積分・節分・線分・存分・大分・多分・中分・通分・鉄分・天分・当分・等分・糖分・得分・内分・二分・配分・半分・微分・百分率・不可分・部分・平分・本分・名分・約分・夜分・養分・余分・率分・両分・領分

[難読]

分葱わけぎ

)部2画/4画/教育/4212・4A2C〕

〔音〕ブン(呉) フン(漢) ブ(慣)

〔訓〕わける・わかれる・わかる・わかつ

[意味]

[一]ブン

①区別をつける。わける。わかれる。

㋐間をあける。離す。ばらばらになる。「分割・分散・等分・細分・四分五裂」

㋑えだわかれ。支流。「分家・分派・分教場」

②全体の中の、他と区別された一部。「余った分は貯蔵する」「部分・半分・領分・夜分」。構成する中身。「成分・水分・養分」

③(天から)わけ与えられたもの。

㋐もちまえの性質。「天分・性分しょうぶん・気分」

㋑義務。責任。「分を尽くす」「本分・職分」

㋒地位。身のほど。「分に応じて」「分を知る」「分際・分限・過分・士分・兄弟分」

④程度。様子。「この分なら安心だ」

[二]フン

①けじめを明らかにする。わきまえる。わかる。「分別・分明ふんみょう・検分けんぶん」

②単位の名。

㋐尺貫法で、一匁もんめの十分の一。「分銅」

㋑角度・経緯度で、一度の六十分の一。

㋒時間で、一時間の六十分の一。「分針・分秒」

[三]ブ

①十分の一を表す単位。「五分五分・四分六」

㋐割合で、一割の十分の一。「一割五分三厘」

㋑尺貫法で、一寸の十分の一。

㋒たびの寸法で、一文いちもんの十分の一。「十文ともん三分」

②江戸時代の貨幣で、一両の四分の一。「一分金」

③割り前。優劣の具合。「分が悪い」「分がある」

[解字]

会意。「八」(=左右にわける)+「刀」。刀で切りわける意。

[下ツキ

按分・案分・一分・塩分・応分・灰分・涯分・過分・気分・客分・均分・区分・口分田・検分・見分・五分・細分・職分田・士分・時分・自分・四分五裂・十二分・秋分・充分・十分・春分・純分・性分・職分・食分・処分・水分・随分・寸分・成分・積分・節分・線分・存分・大分・多分・中分・通分・鉄分・天分・当分・等分・糖分・得分・内分・二分・配分・半分・微分・百分率・不可分・部分・平分・本分・名分・約分・夜分・養分・余分・率分・両分・領分

[難読]

分葱わけぎ

広辞苑に「分」で始まるの検索結果 1-94。もっと読み込む