複数辞典一括検索+![]()

![]()

あ【彼】🔗⭐🔉

あ【彼】

〔代〕

遠くのものを指していう語。あれ。多く「―は」の形で使われた。源氏物語松風「淡路の島の―はと見し月」

あ‐いつ【彼奴】🔗⭐🔉

あ‐いつ【彼奴】

〔代〕

(三人称。アヤツの転)人を軽侮して、または無遠慮にいう時に使う語。あのやつ。きゃつ。また、「あれ」のぞんざいな言い方。「―を呼んで来い」「―のほうが頑丈な箱だよ」

あい‐ら【彼等】🔗⭐🔉

あい‐ら【彼等】

〔代〕

(三人称。アレラの転。卑しめていう語)あのものども。あいつら。歌舞伎、三人吉三廓初買「併し―が持つてゐる金だから」

あ‐こ【彼処】🔗⭐🔉

あ‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。関西方面で多く用いる。

あし‐こ【彼処】🔗⭐🔉

あし‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。源氏物語若菜上「―に籠りなむ後」

⇒あしこ‐もと【彼処許】

あしこ‐もと【彼処許】🔗⭐🔉

あしこ‐もと【彼処許】

あちらの方。源氏物語宿木「なほ―になど、そそのかしきこゆ」

⇒あし‐こ【彼処】

あす‐こ【彼処・彼所】🔗⭐🔉

あす‐こ【彼処・彼所】

〔代〕

(アソコの転)「あそこ」よりややくだけた言い方。

あそ‐こ【彼処・彼所】🔗⭐🔉

あそ‐こ【彼処・彼所】

〔代〕

①話し手からも聞き手からも遠い場所を指示する語。

㋐あの場所。あすこ。平家物語1「―に追ひかけ、ここに追ひつめ」。「―に見える川」

㋑聞き手にも既知の所。例の場所。「―で落ち合おう」

㋒あの局面。「事件が―まで発展してはどうしようもない」

②あの人。宇津保物語嵯峨院「この事―と少将ともろ心に」

あ‐の【彼の】🔗⭐🔉

あ‐の【彼の】

[一]〔連体〕

(もと、アは代名詞、ノは格助詞)話し手から「あれ」と指せる位置にあるもの・ことにかかわる意。

①自分からも相手からも遠い位置にあることを指示する。竹取物語「―国の人を、え戦はぬなり」。「―前に立っている人」

②今の話題とは離れているが、自分も相手も知っている事柄にかかわる意。例の。「―事はどうした」「―頃はよかった」

[二]〔感〕

口語で、話を切り出す時やすらすら言えない時に挟む、つなぎの語。あのう。「―、ちょっとお尋ねしたいんですが」

あの‐こ【彼の子】🔗⭐🔉

あの‐こ【彼の子】

〔代〕

(二人称)子供、特に遊里で禿かむろを呼ぶ時に用いる語。おまえ。錦之裏「―や、そこへしんぜろ」

あの‐さん【彼の様】🔗⭐🔉

あの‐さん【彼の様】

〔代〕

(近世語)

①三人称の尊敬語。あのかた。浄瑠璃、冥途飛脚「これこれ―には逢ひともない」

②二人称の尊敬語。このかた。

あのて‐このて【彼の手此の手】🔗⭐🔉

あのて‐このて【彼の手此の手】

いろいろ違えたやり方・手段。「―で攻める」

あの‐の‐もの‐の【彼のの物の】🔗⭐🔉

あの‐の‐もの‐の【彼のの物の】

何のかのと、文句を言ったり、噂をしたり、口説いたりすること。

あの‐よ【彼の世】🔗⭐🔉

あの‐よ【彼の世】

死後の世界。来世。後世ごせ。「―に旅立つ」

⇒彼の世千日この世一日

○彼の世千日この世一日あのよせんにちこのよいちにち

死後の千日の楽しみよりも、現世の1日の楽しみの方がよい。

⇒あの‐よ【彼の世】

○彼の世千日この世一日あのよせんにちこのよいちにち🔗⭐🔉

○彼の世千日この世一日あのよせんにちこのよいちにち

死後の千日の楽しみよりも、現世の1日の楽しみの方がよい。

⇒あの‐よ【彼の世】

アノラック【anorak】

(もとエスキモーの毛皮製防寒上着)登山・スキー用の、頭からかぶって着る頭巾つき防寒・防風上着。

あのり‐ざき【安乗崎】

三重県志摩半島の東部にある岬。的矢まとや湾の湾口にあって岩礁が多く、灯台がある。

安乗崎

撮影:的場 啓

あば

①(北陸地方などで)未婚の女。また、妹。

②(中国・四国地方で)伯叔母。

③(東北地方北部で)母。主婦。あっぱ。

あ‐ば【網端・浮子】

漁網の上縁部につけ、浮かせる浮き。木・ガラス・プラスチックで、中空の球・樽形など。

アパート

アパートメント‐ハウス(apartment house)の略。一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。共同住宅。貸し間住宅。アパルトマン。

あば・うアバフ

〔他四〕

かばう。さえぎる。ふせぐ。まもる。仮名文章娘節用「お雪は気の毒さうに顔をあかめて猶―・ひ」

アバウト【about】

(「おおよそ」の意)厳密でないさま。大雑把。「―な人」「―な言い方」

あはき【檍】

かし・もちのきの古名、梓の類などというが、未詳。〈神代紀上訓注〉

あば‐ぎ【網端木】

網の上縁につける浮木。→網端あば

あばき‐だ・す【暴き出す・発き出す】

〔他五〕

秘密や隠れた悪事などを探り出し、公にする。「事件の真相を―・す」

あばき‐た・てる【暴き立てる・発き立てる】

〔他下一〕

(「暴あばく」を強めていう語)他人の秘密などを暴露する。

あば・く

〔自四〕

打消の形「あばかぬ」で、はいりきれないであふれる意を表す。日葡辞書「コノニンジュ(人数)ガコノザシキニアバカヌ」

あば・く【暴く・発く】

(古くは清音か)

[一]〔他五〕

①土を掘って物をとり出す。史記抄「長陵を―・いて中なる物を取る」。「墓を―・く」

②他人の隠そうとする秘密を公表する。「旧悪を―・く」

③ばらばらにする。ずたずたに切る。古今著聞集17「剣を抜きてこれを―・くに」

[二]〔自下二〕

①おおっていた物がはげ落ちる。日本霊異記中「塗金―・け落つ」

②気がゆるむ。だらける。源平盛衰記42「打ち解け―・けたらむ所へ」

あばけ‐もの【あばけ者】

話しぶりが軽率で、無作法な者。〈日葡辞書〉

アパシー【apathy】

①⇒アパテイア。

②政治的無関心のこと。

③意欲に乏しく無感動な状態。

あばしり【網走】

①北海道北東部の支庁。北見市・網走市・紋別市など19市町村が含まれる。

②北海道北東部の市。網走支庁所在地。オホーツク海漁業の主要根拠地。刑務所は有名。モヨロ貝塚・原生花園など、観光地としても知られる。人口4万2千。

網走監獄(博物館)

撮影:新海良夫

あば

①(北陸地方などで)未婚の女。また、妹。

②(中国・四国地方で)伯叔母。

③(東北地方北部で)母。主婦。あっぱ。

あ‐ば【網端・浮子】

漁網の上縁部につけ、浮かせる浮き。木・ガラス・プラスチックで、中空の球・樽形など。

アパート

アパートメント‐ハウス(apartment house)の略。一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。共同住宅。貸し間住宅。アパルトマン。

あば・うアバフ

〔他四〕

かばう。さえぎる。ふせぐ。まもる。仮名文章娘節用「お雪は気の毒さうに顔をあかめて猶―・ひ」

アバウト【about】

(「おおよそ」の意)厳密でないさま。大雑把。「―な人」「―な言い方」

あはき【檍】

かし・もちのきの古名、梓の類などというが、未詳。〈神代紀上訓注〉

あば‐ぎ【網端木】

網の上縁につける浮木。→網端あば

あばき‐だ・す【暴き出す・発き出す】

〔他五〕

秘密や隠れた悪事などを探り出し、公にする。「事件の真相を―・す」

あばき‐た・てる【暴き立てる・発き立てる】

〔他下一〕

(「暴あばく」を強めていう語)他人の秘密などを暴露する。

あば・く

〔自四〕

打消の形「あばかぬ」で、はいりきれないであふれる意を表す。日葡辞書「コノニンジュ(人数)ガコノザシキニアバカヌ」

あば・く【暴く・発く】

(古くは清音か)

[一]〔他五〕

①土を掘って物をとり出す。史記抄「長陵を―・いて中なる物を取る」。「墓を―・く」

②他人の隠そうとする秘密を公表する。「旧悪を―・く」

③ばらばらにする。ずたずたに切る。古今著聞集17「剣を抜きてこれを―・くに」

[二]〔自下二〕

①おおっていた物がはげ落ちる。日本霊異記中「塗金―・け落つ」

②気がゆるむ。だらける。源平盛衰記42「打ち解け―・けたらむ所へ」

あばけ‐もの【あばけ者】

話しぶりが軽率で、無作法な者。〈日葡辞書〉

アパシー【apathy】

①⇒アパテイア。

②政治的無関心のこと。

③意欲に乏しく無感動な状態。

あばしり【網走】

①北海道北東部の支庁。北見市・網走市・紋別市など19市町村が含まれる。

②北海道北東部の市。網走支庁所在地。オホーツク海漁業の主要根拠地。刑務所は有名。モヨロ貝塚・原生花園など、観光地としても知られる。人口4万2千。

網走監獄(博物館)

撮影:新海良夫

モヨロ貝塚

撮影:新海良夫

モヨロ貝塚

撮影:新海良夫

あば‐ずれ

(「阿婆擦」と当てる)わるく人ずれしてあつかましい者。すれっからし。現在は多く女にいう。

あばた【痘痕】

(梵語arbudaの転)痘瘡とうそうが治った後に残るあと。また、それに似たもの。→あぶだ

⇒痘痕も靨

あば‐ずれ

(「阿婆擦」と当てる)わるく人ずれしてあつかましい者。すれっからし。現在は多く女にいう。

あばた【痘痕】

(梵語arbudaの転)痘瘡とうそうが治った後に残るあと。また、それに似たもの。→あぶだ

⇒痘痕も靨

あば

①(北陸地方などで)未婚の女。また、妹。

②(中国・四国地方で)伯叔母。

③(東北地方北部で)母。主婦。あっぱ。

あ‐ば【網端・浮子】

漁網の上縁部につけ、浮かせる浮き。木・ガラス・プラスチックで、中空の球・樽形など。

アパート

アパートメント‐ハウス(apartment house)の略。一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。共同住宅。貸し間住宅。アパルトマン。

あば・うアバフ

〔他四〕

かばう。さえぎる。ふせぐ。まもる。仮名文章娘節用「お雪は気の毒さうに顔をあかめて猶―・ひ」

アバウト【about】

(「おおよそ」の意)厳密でないさま。大雑把。「―な人」「―な言い方」

あはき【檍】

かし・もちのきの古名、梓の類などというが、未詳。〈神代紀上訓注〉

あば‐ぎ【網端木】

網の上縁につける浮木。→網端あば

あばき‐だ・す【暴き出す・発き出す】

〔他五〕

秘密や隠れた悪事などを探り出し、公にする。「事件の真相を―・す」

あばき‐た・てる【暴き立てる・発き立てる】

〔他下一〕

(「暴あばく」を強めていう語)他人の秘密などを暴露する。

あば・く

〔自四〕

打消の形「あばかぬ」で、はいりきれないであふれる意を表す。日葡辞書「コノニンジュ(人数)ガコノザシキニアバカヌ」

あば・く【暴く・発く】

(古くは清音か)

[一]〔他五〕

①土を掘って物をとり出す。史記抄「長陵を―・いて中なる物を取る」。「墓を―・く」

②他人の隠そうとする秘密を公表する。「旧悪を―・く」

③ばらばらにする。ずたずたに切る。古今著聞集17「剣を抜きてこれを―・くに」

[二]〔自下二〕

①おおっていた物がはげ落ちる。日本霊異記中「塗金―・け落つ」

②気がゆるむ。だらける。源平盛衰記42「打ち解け―・けたらむ所へ」

あばけ‐もの【あばけ者】

話しぶりが軽率で、無作法な者。〈日葡辞書〉

アパシー【apathy】

①⇒アパテイア。

②政治的無関心のこと。

③意欲に乏しく無感動な状態。

あばしり【網走】

①北海道北東部の支庁。北見市・網走市・紋別市など19市町村が含まれる。

②北海道北東部の市。網走支庁所在地。オホーツク海漁業の主要根拠地。刑務所は有名。モヨロ貝塚・原生花園など、観光地としても知られる。人口4万2千。

網走監獄(博物館)

撮影:新海良夫

あば

①(北陸地方などで)未婚の女。また、妹。

②(中国・四国地方で)伯叔母。

③(東北地方北部で)母。主婦。あっぱ。

あ‐ば【網端・浮子】

漁網の上縁部につけ、浮かせる浮き。木・ガラス・プラスチックで、中空の球・樽形など。

アパート

アパートメント‐ハウス(apartment house)の略。一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。共同住宅。貸し間住宅。アパルトマン。

あば・うアバフ

〔他四〕

かばう。さえぎる。ふせぐ。まもる。仮名文章娘節用「お雪は気の毒さうに顔をあかめて猶―・ひ」

アバウト【about】

(「おおよそ」の意)厳密でないさま。大雑把。「―な人」「―な言い方」

あはき【檍】

かし・もちのきの古名、梓の類などというが、未詳。〈神代紀上訓注〉

あば‐ぎ【網端木】

網の上縁につける浮木。→網端あば

あばき‐だ・す【暴き出す・発き出す】

〔他五〕

秘密や隠れた悪事などを探り出し、公にする。「事件の真相を―・す」

あばき‐た・てる【暴き立てる・発き立てる】

〔他下一〕

(「暴あばく」を強めていう語)他人の秘密などを暴露する。

あば・く

〔自四〕

打消の形「あばかぬ」で、はいりきれないであふれる意を表す。日葡辞書「コノニンジュ(人数)ガコノザシキニアバカヌ」

あば・く【暴く・発く】

(古くは清音か)

[一]〔他五〕

①土を掘って物をとり出す。史記抄「長陵を―・いて中なる物を取る」。「墓を―・く」

②他人の隠そうとする秘密を公表する。「旧悪を―・く」

③ばらばらにする。ずたずたに切る。古今著聞集17「剣を抜きてこれを―・くに」

[二]〔自下二〕

①おおっていた物がはげ落ちる。日本霊異記中「塗金―・け落つ」

②気がゆるむ。だらける。源平盛衰記42「打ち解け―・けたらむ所へ」

あばけ‐もの【あばけ者】

話しぶりが軽率で、無作法な者。〈日葡辞書〉

アパシー【apathy】

①⇒アパテイア。

②政治的無関心のこと。

③意欲に乏しく無感動な状態。

あばしり【網走】

①北海道北東部の支庁。北見市・網走市・紋別市など19市町村が含まれる。

②北海道北東部の市。網走支庁所在地。オホーツク海漁業の主要根拠地。刑務所は有名。モヨロ貝塚・原生花園など、観光地としても知られる。人口4万2千。

網走監獄(博物館)

撮影:新海良夫

モヨロ貝塚

撮影:新海良夫

モヨロ貝塚

撮影:新海良夫

あば‐ずれ

(「阿婆擦」と当てる)わるく人ずれしてあつかましい者。すれっからし。現在は多く女にいう。

あばた【痘痕】

(梵語arbudaの転)痘瘡とうそうが治った後に残るあと。また、それに似たもの。→あぶだ

⇒痘痕も靨

あば‐ずれ

(「阿婆擦」と当てる)わるく人ずれしてあつかましい者。すれっからし。現在は多く女にいう。

あばた【痘痕】

(梵語arbudaの転)痘瘡とうそうが治った後に残るあと。また、それに似たもの。→あぶだ

⇒痘痕も靨

あ‐やつ【彼奴】🔗⭐🔉

あ‐やつ【彼奴】

〔代〕

第三者をののしっていう語。あのやつ。あいつ。

あれ【彼】🔗⭐🔉

あれ【彼】

〔代〕

①空間的・時間的または心理的に、自分からも相手からもへだたっている物または場所を指示する語。平家物語3「―はいかなる鳥居やらん」。狂言、船渡聟「まづ―へ船を寄せて」

②今の話題とは離れているが、その名を示さずとも相手にもそれと通ずる人や物事を指示する語。「―はどうしているか」「昨日の―はどうなった」

③第三者を指示する語。あの人。建礼門院右京大夫集「―がやうなるみざまと身を思はば」

あれ‐これ【彼是】🔗⭐🔉

あれ‐これ【彼是】

あれとこれ。あれやこれや。いろいろ。「幼時の―」「―とうるさい」「―指図する」

あれ‐しき【彼式】🔗⭐🔉

あれ‐しき【彼式】

たかがあれくらい。ほんのあの程度。軽くみる気持を表す。「―の事で文句を言うな」

あれ‐てい【彼体】🔗⭐🔉

あれ‐てい【彼体】

(低く見下して言う語)あのような様子。あれくらい。古今著聞集9「いかに鬼同丸などを―にはいましめおき給ひたるぞ」

あれ‐は‐たれ‐どき【彼は誰時】🔗⭐🔉

あれ‐は‐たれ‐どき【彼は誰時】

たそがれどき。あれはたそどき。源氏物語初音「おまへの梅やうやう紐ときて―なるに」→かわたれどき

あれ‐ほど【彼程】🔗⭐🔉

あれ‐ほど【彼程】

あのように。あれくらい。あんなに。「―言っておいたのに」「―のことでは困らない」

あれや‐これや【彼や是や】🔗⭐🔉

あれや‐これや【彼や是や】

あれこれ。いろいろ。

あれ‐ら【彼等】🔗⭐🔉

あれ‐ら【彼等】

〔代〕

あの人たち。かれら。

⇒あれら‐てい【彼等体】

あれら‐てい【彼等体】🔗⭐🔉

あれら‐てい【彼等体】

(見下して言う語)あいつらくらい。浄瑠璃、女殺油地獄「―の雑人ぞうにん、身が目からは泥水」

⇒あれ‐ら【彼等】

おち‐つ‐とし【彼つ年・遠つ年】ヲチ‥🔗⭐🔉

おち‐つ‐とし【彼つ年・遠つ年】ヲチ‥

先年。

か【彼】🔗⭐🔉

か【彼】

〔代〕

①遠くにある物や人を指す。かれ。あれ。万葉集14「―の児ろと宿ねずやなりなむはだすすき裏野の山に月つくかた寄るも」

②「何」と対応して、並列される事物を漠然と指し表す。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「何をいふも―をいふも皆こつちの不調法」。「何や―や」

かし‐こ【彼処・彼所】🔗⭐🔉

かし‐こ【彼処・彼所】

〔代〕

自分からも相手からも遠く離れた所を指し示す語。あそこ。あしこ。かの所。源氏物語桐壺「命婦みょうぶ―に参まで着きて」。「ここ―」

か‐の【彼の】🔗⭐🔉

か‐の【彼の】

〔連体〕

(もと、カは代名詞、ノは格助詞)あの。現代語では「あの」より文語的・雅語的。また「あの」のような感動詞的用法はない。万葉集14「―児らと寝ずやなりなむ」。「―有名な本」

⇒彼の人の子を賊わん

か‐の‐きし【彼の岸】🔗⭐🔉

か‐の‐きし【彼の岸】

彼岸ひがんを訓読した語。源氏物語早蕨「―に到ること、などかさしもあるまじきことにて」

○蚊の食う程にも思わぬかのくうほどにもおもわぬ

少しの痛痒つうようをも感じない。

⇒か【蚊】

か‐の‐くに【彼の国】🔗⭐🔉

か‐の‐くに【彼の国】

かのきし。ひがん。

か‐の‐さま【彼の様】🔗⭐🔉

か‐の‐さま【彼の様】

あのおかた。特に、愛人をさしていう。かのさん。松の葉1「鶏を限りに―待てば」

か‐の‐じょ【彼女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

か‐の‐じょ【彼女】‥ヂヨ

〔代〕

①(欧語の三人称女性代名詞の訳語「彼女かのおんな」から)あの女。その女。この女。

②転じて、恋人である女性。「―ができたらしい」

○彼の人の子を賊わんかのひとのこをそこなわん🔗⭐🔉

○彼の人の子を賊わんかのひとのこをそこなわん

[論語先進]学問の未熟な年少者を仕官させれば、結局、その年少者を害し、その少年のためにならないことにいう。

⇒か‐の【彼の】

が‐のみ【我飲み】

酒などをよく味わわないで、がぶがぶ飲むこと。がぶのみ。浄瑠璃、吉野都女楠「初手一杯はついつい飲み、二杯目は早や―にて」

かのめ【要】

(→)「かなめ」に同じ。

か‐の‐も【彼の面】

あちら側。向う側。古今和歌集東歌「―このもに陰はあれど」

かのや【鹿屋】

鹿児島県大隅半島西部、鹿児島湾に臨む市。肝属きもつき平野の中心。戦時中、海軍特攻隊基地があった。市の大部分は火山灰台地から成る。畜産・園芸農業が発達。人口10万6千。

⇒かのや‐たいいく‐だいがく【鹿屋体育大学】

かのや‐たいいく‐だいがく【鹿屋体育大学】

国立大学法人の一つ。国立初の体育単科大学で、社会各方面の体育の指導者の養成を目指す。1981年設立。2004年法人化。鹿屋市。

⇒かのや【鹿屋】

か‐の‐よ【彼の世】

あの世。死後の世界。来世。

カノン【kanon オランダ・加農】

①大砲のこと。キャノン。〈改正増補蛮語箋〉

②(→)カノン砲に同じ。

⇒カノン‐ほう【カノン砲】

カノン【Kanon ドイツ・canon イギリス】

(もとギリシア語kanonで定規・基準の意)

①尺度。標準。基準。

②キリスト教の信仰および行為の条規。教会法。聖書の正典。

③〔音〕楽曲の形式、またその技法の一種。ある声部が歌い出した旋律を後続の声部が忠実に模倣しつつ進む対位法的な曲。輪唱もその一種。追復曲。

→カノン

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

カノン‐ほう【カノン砲】‥ハウ

砲身が長く、砲弾の初速が大で、主に射角45度以下の平射弾道による遠距離射撃に適した火砲。加農かのう砲。

⇒カノン【kanon オランダ・加農】

か‐は

〔助詞〕

(係助詞カに係助詞ハの付いたもの)

①反語の意を表す。古今和歌集春「声たえず鳴けや鶯一年に再びとだに来べき春―」。徒然草「鳶のゐたらむは何―苦しかるべき」

②疑問の意を表す。古今和歌集雑「如何ならむ巌の中に住まば―世の憂きことの聞え来ざらむ」

かば【蒲】

(→)「がま」に同じ。

かば【樺】

(カニハの転)

①(桜の)樹皮。〈日葡辞書〉

②樺の木。特に、シラカバの別称。かんば。倭名類聚鈔20「樺、和名加波、又云加仁波」→かにわ

か‐ば【河馬】

(ドイツ語名Flusspferdの訳語)ウシ目カバ科の哺乳類。体長約4メートル、体重は2〜3トンに達する。口が大きく、四肢は太く短くて、水中の生活に適する。日中は耳と目と鼻孔だけを水面に出して休息していることが多く、夜間、陸上に出て草を食う。皮膚は厚くて毛が少ない。アフリカのほとんど全土に5〜20頭の群れで生活。

カバ

提供:東京動物園協会

カバ

提供:東京動物園協会

カバ

提供:東京動物園協会

が‐は【画派】グワ‥

絵画の流派。

カバー【cover】

①物をおおうもの。おおい。「枕―」「―をかける」

㋐書物の表紙のおおい。→装丁(図)。

㋑掛け布。

㋒靴・靴下・足袋などの上にはくもの。

②損失・不足・失敗を補うこと。「赤字分を―する」「部下の失策を―する」

③範囲に入れること。ふくむこと。「遠隔地まで―する」

④スポーツで、味方選手の動きにより手薄になった所を補うこと。カバーリング。

⑤卓球で、ボールがコートのふちに当たること。

⑥すでに発表されている楽曲を、別の演奏者が演奏すること。

⇒カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

⇒カバー‐グラス【cover glass】

⇒カバー‐チャージ【cover charge】

カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

雑誌の表紙などのモデルの女性。また、テレビのショー番組などで場面の区切りにうつされる女性。

⇒カバー【cover】

カバー‐グラス【cover glass】

顕微鏡観察で、スライド‐グラスにのせた被検体を覆うために用いる薄いガラス板。

⇒カバー【cover】

カバー‐チャージ【cover charge】

(→)テーブル‐チャージに同じ。

⇒カバー【cover】

カバーリング【covering】

(→)カバー4に同じ。

か‐はい【下拝】

堂・階などを下って拝礼すること。

か‐はい【下輩】

身分の低い人。げはい。

か‐はい【加配】

①配給制で、特定の人に普通の配給の外に加えてする配給。「―米」

②規定の数以上の人員を配置すること。「教員の―」

か‐はい【佳配】

よいつれあい。好い配偶者。

か‐はい【禍敗】クワ‥

わざわいと失敗。

かばい【庇い】カバヒ

かばうこと。

⇒かばい‐ぐち【庇い口】

⇒かばい‐だて【庇い立て】

⇒かばい‐て【庇い手】

か‐ばい【歌唄】

仏徳を讃美して梵唄ぼんばいを諷誦すること。

かばい‐ぐち【庇い口】カバヒ‥

人をかばうような口ぶり。

⇒かばい【庇い】

かばい‐だて【庇い立て】カバヒ‥

何かにつけてかばうこと。ひいき。泉鏡花、夜叉ヶ池「尾のない猿ども、誰が―いたしませう」

⇒かばい【庇い】

かばい‐て【庇い手】カバヒ‥

①かばう人。守ってやる人。

②相撲で、重なって倒れる時、相手をかばって上の者が先に手をつくこと。負けにはならない。

⇒かばい【庇い】

かば‐いろ【蒲色・樺色】

蒲がまの穂の色。赤みをおびた黄色。

Munsell color system: 10R4.5/11

かば・う【庇う】カバフ

〔他五〕

①他から害を受けないように、いたわり守る。庇護する。平家物語8「誰を―・はんとて軍いくさをばし給ふぞ」。「弟を―・う」「傷を―・う」

②大事にしてしまっておく。浄瑠璃、大磯虎稚物語「ただ一つある装束とて、―・うて常に着給はぬか」

がば‐がば

①水などがゆれ動く音。液体が勢いよく流れ出るさま。

②大きすぎて、ゆるゆるなさま。

③金などがどんどん入ってくるさま。

か‐ばかり【斯許り】

①こんなにも。これほど。竹取物語「―心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

②これだけ。これきり。徒然草「―と心得て帰りにけり」

かばきこまち‐ぐも【樺黄小町蜘蛛】

ツチフクログモ科のクモ。ススキの葉を巻いて巣を作って潜み、夜間徘徊して昆虫を捕る。橙色ないし黄色で体長10〜15ミリメートル。全国に分布し、日本のクモの在来種の中では比較的毒性が強く、咬まれると痛い。

か‐はく【下膊】

ひじと手首との間。前膊。

か‐はく【仮泊】

艦船が港または沖合に仮に碇泊ていはくすること。

か‐はく【河伯】

①河を守る神。河の神。太平記14「いかなる―水神なりとも」

②河童かっぱ。

か‐はく【科白】クワ‥

俳優のしぐさとせりふ。特に、せりふ。

か‐はく【夏伯】

(夏の王の意)禹うの尊称。

か‐はく【寡薄】クワ‥

徳の少なく薄いこと。

か‐ばく【遐邈】

遠くはるかなさま。また、物事の差の著しいこと。

が‐はく【画伯】グワ‥

①絵画の道に長じた人。上手なえかき。

②画家の敬称。

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】

①サクラの一品種。葉はヒガンザクラに似て青芽。花は白色単弁。源氏物語野分「おもしろき―の咲きみだれたるを見る心地す」

②シラカバの異称。

③襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は赤花、あるいは中倍なかべに薄紅を入れる。または表は紫、裏は青。

かばさん‐じけん【加波山事件】

自由民権運動の激化事件の一つ。1884年(明治17)河野広躰ひろみら自由党急進派は政府要人の爆殺を計画したが発覚、追いつめられて茨城の加波山で蜂起したが、数日で鎮圧された。

が‐は【画派】グワ‥

絵画の流派。

カバー【cover】

①物をおおうもの。おおい。「枕―」「―をかける」

㋐書物の表紙のおおい。→装丁(図)。

㋑掛け布。

㋒靴・靴下・足袋などの上にはくもの。

②損失・不足・失敗を補うこと。「赤字分を―する」「部下の失策を―する」

③範囲に入れること。ふくむこと。「遠隔地まで―する」

④スポーツで、味方選手の動きにより手薄になった所を補うこと。カバーリング。

⑤卓球で、ボールがコートのふちに当たること。

⑥すでに発表されている楽曲を、別の演奏者が演奏すること。

⇒カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

⇒カバー‐グラス【cover glass】

⇒カバー‐チャージ【cover charge】

カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

雑誌の表紙などのモデルの女性。また、テレビのショー番組などで場面の区切りにうつされる女性。

⇒カバー【cover】

カバー‐グラス【cover glass】

顕微鏡観察で、スライド‐グラスにのせた被検体を覆うために用いる薄いガラス板。

⇒カバー【cover】

カバー‐チャージ【cover charge】

(→)テーブル‐チャージに同じ。

⇒カバー【cover】

カバーリング【covering】

(→)カバー4に同じ。

か‐はい【下拝】

堂・階などを下って拝礼すること。

か‐はい【下輩】

身分の低い人。げはい。

か‐はい【加配】

①配給制で、特定の人に普通の配給の外に加えてする配給。「―米」

②規定の数以上の人員を配置すること。「教員の―」

か‐はい【佳配】

よいつれあい。好い配偶者。

か‐はい【禍敗】クワ‥

わざわいと失敗。

かばい【庇い】カバヒ

かばうこと。

⇒かばい‐ぐち【庇い口】

⇒かばい‐だて【庇い立て】

⇒かばい‐て【庇い手】

か‐ばい【歌唄】

仏徳を讃美して梵唄ぼんばいを諷誦すること。

かばい‐ぐち【庇い口】カバヒ‥

人をかばうような口ぶり。

⇒かばい【庇い】

かばい‐だて【庇い立て】カバヒ‥

何かにつけてかばうこと。ひいき。泉鏡花、夜叉ヶ池「尾のない猿ども、誰が―いたしませう」

⇒かばい【庇い】

かばい‐て【庇い手】カバヒ‥

①かばう人。守ってやる人。

②相撲で、重なって倒れる時、相手をかばって上の者が先に手をつくこと。負けにはならない。

⇒かばい【庇い】

かば‐いろ【蒲色・樺色】

蒲がまの穂の色。赤みをおびた黄色。

Munsell color system: 10R4.5/11

かば・う【庇う】カバフ

〔他五〕

①他から害を受けないように、いたわり守る。庇護する。平家物語8「誰を―・はんとて軍いくさをばし給ふぞ」。「弟を―・う」「傷を―・う」

②大事にしてしまっておく。浄瑠璃、大磯虎稚物語「ただ一つある装束とて、―・うて常に着給はぬか」

がば‐がば

①水などがゆれ動く音。液体が勢いよく流れ出るさま。

②大きすぎて、ゆるゆるなさま。

③金などがどんどん入ってくるさま。

か‐ばかり【斯許り】

①こんなにも。これほど。竹取物語「―心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

②これだけ。これきり。徒然草「―と心得て帰りにけり」

かばきこまち‐ぐも【樺黄小町蜘蛛】

ツチフクログモ科のクモ。ススキの葉を巻いて巣を作って潜み、夜間徘徊して昆虫を捕る。橙色ないし黄色で体長10〜15ミリメートル。全国に分布し、日本のクモの在来種の中では比較的毒性が強く、咬まれると痛い。

か‐はく【下膊】

ひじと手首との間。前膊。

か‐はく【仮泊】

艦船が港または沖合に仮に碇泊ていはくすること。

か‐はく【河伯】

①河を守る神。河の神。太平記14「いかなる―水神なりとも」

②河童かっぱ。

か‐はく【科白】クワ‥

俳優のしぐさとせりふ。特に、せりふ。

か‐はく【夏伯】

(夏の王の意)禹うの尊称。

か‐はく【寡薄】クワ‥

徳の少なく薄いこと。

か‐ばく【遐邈】

遠くはるかなさま。また、物事の差の著しいこと。

が‐はく【画伯】グワ‥

①絵画の道に長じた人。上手なえかき。

②画家の敬称。

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】

①サクラの一品種。葉はヒガンザクラに似て青芽。花は白色単弁。源氏物語野分「おもしろき―の咲きみだれたるを見る心地す」

②シラカバの異称。

③襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は赤花、あるいは中倍なかべに薄紅を入れる。または表は紫、裏は青。

かばさん‐じけん【加波山事件】

自由民権運動の激化事件の一つ。1884年(明治17)河野広躰ひろみら自由党急進派は政府要人の爆殺を計画したが発覚、追いつめられて茨城の加波山で蜂起したが、数日で鎮圧された。

カバ

提供:東京動物園協会

カバ

提供:東京動物園協会

が‐は【画派】グワ‥

絵画の流派。

カバー【cover】

①物をおおうもの。おおい。「枕―」「―をかける」

㋐書物の表紙のおおい。→装丁(図)。

㋑掛け布。

㋒靴・靴下・足袋などの上にはくもの。

②損失・不足・失敗を補うこと。「赤字分を―する」「部下の失策を―する」

③範囲に入れること。ふくむこと。「遠隔地まで―する」

④スポーツで、味方選手の動きにより手薄になった所を補うこと。カバーリング。

⑤卓球で、ボールがコートのふちに当たること。

⑥すでに発表されている楽曲を、別の演奏者が演奏すること。

⇒カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

⇒カバー‐グラス【cover glass】

⇒カバー‐チャージ【cover charge】

カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

雑誌の表紙などのモデルの女性。また、テレビのショー番組などで場面の区切りにうつされる女性。

⇒カバー【cover】

カバー‐グラス【cover glass】

顕微鏡観察で、スライド‐グラスにのせた被検体を覆うために用いる薄いガラス板。

⇒カバー【cover】

カバー‐チャージ【cover charge】

(→)テーブル‐チャージに同じ。

⇒カバー【cover】

カバーリング【covering】

(→)カバー4に同じ。

か‐はい【下拝】

堂・階などを下って拝礼すること。

か‐はい【下輩】

身分の低い人。げはい。

か‐はい【加配】

①配給制で、特定の人に普通の配給の外に加えてする配給。「―米」

②規定の数以上の人員を配置すること。「教員の―」

か‐はい【佳配】

よいつれあい。好い配偶者。

か‐はい【禍敗】クワ‥

わざわいと失敗。

かばい【庇い】カバヒ

かばうこと。

⇒かばい‐ぐち【庇い口】

⇒かばい‐だて【庇い立て】

⇒かばい‐て【庇い手】

か‐ばい【歌唄】

仏徳を讃美して梵唄ぼんばいを諷誦すること。

かばい‐ぐち【庇い口】カバヒ‥

人をかばうような口ぶり。

⇒かばい【庇い】

かばい‐だて【庇い立て】カバヒ‥

何かにつけてかばうこと。ひいき。泉鏡花、夜叉ヶ池「尾のない猿ども、誰が―いたしませう」

⇒かばい【庇い】

かばい‐て【庇い手】カバヒ‥

①かばう人。守ってやる人。

②相撲で、重なって倒れる時、相手をかばって上の者が先に手をつくこと。負けにはならない。

⇒かばい【庇い】

かば‐いろ【蒲色・樺色】

蒲がまの穂の色。赤みをおびた黄色。

Munsell color system: 10R4.5/11

かば・う【庇う】カバフ

〔他五〕

①他から害を受けないように、いたわり守る。庇護する。平家物語8「誰を―・はんとて軍いくさをばし給ふぞ」。「弟を―・う」「傷を―・う」

②大事にしてしまっておく。浄瑠璃、大磯虎稚物語「ただ一つある装束とて、―・うて常に着給はぬか」

がば‐がば

①水などがゆれ動く音。液体が勢いよく流れ出るさま。

②大きすぎて、ゆるゆるなさま。

③金などがどんどん入ってくるさま。

か‐ばかり【斯許り】

①こんなにも。これほど。竹取物語「―心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

②これだけ。これきり。徒然草「―と心得て帰りにけり」

かばきこまち‐ぐも【樺黄小町蜘蛛】

ツチフクログモ科のクモ。ススキの葉を巻いて巣を作って潜み、夜間徘徊して昆虫を捕る。橙色ないし黄色で体長10〜15ミリメートル。全国に分布し、日本のクモの在来種の中では比較的毒性が強く、咬まれると痛い。

か‐はく【下膊】

ひじと手首との間。前膊。

か‐はく【仮泊】

艦船が港または沖合に仮に碇泊ていはくすること。

か‐はく【河伯】

①河を守る神。河の神。太平記14「いかなる―水神なりとも」

②河童かっぱ。

か‐はく【科白】クワ‥

俳優のしぐさとせりふ。特に、せりふ。

か‐はく【夏伯】

(夏の王の意)禹うの尊称。

か‐はく【寡薄】クワ‥

徳の少なく薄いこと。

か‐ばく【遐邈】

遠くはるかなさま。また、物事の差の著しいこと。

が‐はく【画伯】グワ‥

①絵画の道に長じた人。上手なえかき。

②画家の敬称。

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】

①サクラの一品種。葉はヒガンザクラに似て青芽。花は白色単弁。源氏物語野分「おもしろき―の咲きみだれたるを見る心地す」

②シラカバの異称。

③襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は赤花、あるいは中倍なかべに薄紅を入れる。または表は紫、裏は青。

かばさん‐じけん【加波山事件】

自由民権運動の激化事件の一つ。1884年(明治17)河野広躰ひろみら自由党急進派は政府要人の爆殺を計画したが発覚、追いつめられて茨城の加波山で蜂起したが、数日で鎮圧された。

が‐は【画派】グワ‥

絵画の流派。

カバー【cover】

①物をおおうもの。おおい。「枕―」「―をかける」

㋐書物の表紙のおおい。→装丁(図)。

㋑掛け布。

㋒靴・靴下・足袋などの上にはくもの。

②損失・不足・失敗を補うこと。「赤字分を―する」「部下の失策を―する」

③範囲に入れること。ふくむこと。「遠隔地まで―する」

④スポーツで、味方選手の動きにより手薄になった所を補うこと。カバーリング。

⑤卓球で、ボールがコートのふちに当たること。

⑥すでに発表されている楽曲を、別の演奏者が演奏すること。

⇒カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

⇒カバー‐グラス【cover glass】

⇒カバー‐チャージ【cover charge】

カバー‐ガール【cover girl アメリカ】

雑誌の表紙などのモデルの女性。また、テレビのショー番組などで場面の区切りにうつされる女性。

⇒カバー【cover】

カバー‐グラス【cover glass】

顕微鏡観察で、スライド‐グラスにのせた被検体を覆うために用いる薄いガラス板。

⇒カバー【cover】

カバー‐チャージ【cover charge】

(→)テーブル‐チャージに同じ。

⇒カバー【cover】

カバーリング【covering】

(→)カバー4に同じ。

か‐はい【下拝】

堂・階などを下って拝礼すること。

か‐はい【下輩】

身分の低い人。げはい。

か‐はい【加配】

①配給制で、特定の人に普通の配給の外に加えてする配給。「―米」

②規定の数以上の人員を配置すること。「教員の―」

か‐はい【佳配】

よいつれあい。好い配偶者。

か‐はい【禍敗】クワ‥

わざわいと失敗。

かばい【庇い】カバヒ

かばうこと。

⇒かばい‐ぐち【庇い口】

⇒かばい‐だて【庇い立て】

⇒かばい‐て【庇い手】

か‐ばい【歌唄】

仏徳を讃美して梵唄ぼんばいを諷誦すること。

かばい‐ぐち【庇い口】カバヒ‥

人をかばうような口ぶり。

⇒かばい【庇い】

かばい‐だて【庇い立て】カバヒ‥

何かにつけてかばうこと。ひいき。泉鏡花、夜叉ヶ池「尾のない猿ども、誰が―いたしませう」

⇒かばい【庇い】

かばい‐て【庇い手】カバヒ‥

①かばう人。守ってやる人。

②相撲で、重なって倒れる時、相手をかばって上の者が先に手をつくこと。負けにはならない。

⇒かばい【庇い】

かば‐いろ【蒲色・樺色】

蒲がまの穂の色。赤みをおびた黄色。

Munsell color system: 10R4.5/11

かば・う【庇う】カバフ

〔他五〕

①他から害を受けないように、いたわり守る。庇護する。平家物語8「誰を―・はんとて軍いくさをばし給ふぞ」。「弟を―・う」「傷を―・う」

②大事にしてしまっておく。浄瑠璃、大磯虎稚物語「ただ一つある装束とて、―・うて常に着給はぬか」

がば‐がば

①水などがゆれ動く音。液体が勢いよく流れ出るさま。

②大きすぎて、ゆるゆるなさま。

③金などがどんどん入ってくるさま。

か‐ばかり【斯許り】

①こんなにも。これほど。竹取物語「―心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

②これだけ。これきり。徒然草「―と心得て帰りにけり」

かばきこまち‐ぐも【樺黄小町蜘蛛】

ツチフクログモ科のクモ。ススキの葉を巻いて巣を作って潜み、夜間徘徊して昆虫を捕る。橙色ないし黄色で体長10〜15ミリメートル。全国に分布し、日本のクモの在来種の中では比較的毒性が強く、咬まれると痛い。

か‐はく【下膊】

ひじと手首との間。前膊。

か‐はく【仮泊】

艦船が港または沖合に仮に碇泊ていはくすること。

か‐はく【河伯】

①河を守る神。河の神。太平記14「いかなる―水神なりとも」

②河童かっぱ。

か‐はく【科白】クワ‥

俳優のしぐさとせりふ。特に、せりふ。

か‐はく【夏伯】

(夏の王の意)禹うの尊称。

か‐はく【寡薄】クワ‥

徳の少なく薄いこと。

か‐ばく【遐邈】

遠くはるかなさま。また、物事の差の著しいこと。

が‐はく【画伯】グワ‥

①絵画の道に長じた人。上手なえかき。

②画家の敬称。

かば‐ざくら【樺桜・蒲桜】

①サクラの一品種。葉はヒガンザクラに似て青芽。花は白色単弁。源氏物語野分「おもしろき―の咲きみだれたるを見る心地す」

②シラカバの異称。

③襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は赤花、あるいは中倍なかべに薄紅を入れる。または表は紫、裏は青。

かばさん‐じけん【加波山事件】

自由民権運動の激化事件の一つ。1884年(明治17)河野広躰ひろみら自由党急進派は政府要人の爆殺を計画したが発覚、追いつめられて茨城の加波山で蜂起したが、数日で鎮圧された。

か‐の‐も【彼の面】🔗⭐🔉

か‐の‐も【彼の面】

あちら側。向う側。古今和歌集東歌「―このもに陰はあれど」

か‐の‐よ【彼の世】🔗⭐🔉

か‐の‐よ【彼の世】

あの世。死後の世界。来世。

か‐やつ【彼奴】🔗⭐🔉

か‐やつ【彼奴】

〔代〕

(三人称。卑しめていう場合に用いる)あのやつ。あいつ。きゃつ。大鏡道隆「―がかたのものどもいと多く死にけるは」

かれ【彼】🔗⭐🔉

かれ【彼】

〔代〕

①あれ。あのもの。古くは人をも人以外のものをもさした。人の場合、男女ともにさした。万葉集11「たそ―と問はば答へむ」。万葉集18「わが思ふ君が御船かも―」

②(「かのじょ」に対し特に)あの男。その男。泉鏡花、妙の宮「士官は心剛ごうなりき。渠かれはつかつかと寄添ひぬ」

③転じて、愛人である男性。彼氏。

⇒彼と言い此れと言い

⇒彼も一時此れも一時

⇒彼も人なり我も人なり

⇒彼を知り己を知れば百戦殆からず

かれ‐これ【彼此】🔗⭐🔉

かれ‐これ【彼此】

[一]〔代〕

①かれとこれ。古今和歌集序「―を通はしてよく知らず」

②あの人この人。たれかれ。土佐日記「―知る知らぬ、送りす」

[二]〔副〕

①とやかく。なんのかの。何やかや。あれこれ。平家物語10「人しれず―恥をさらし候も」。「―言う」

②(数値を表す語を伴って)おおよそ。ほとんど。やがて。「―十時になる」

⇒かれこれ‐や【彼此屋】

かれこれ‐や【彼此屋】🔗⭐🔉

かれこれ‐や【彼此屋】

①一定の職業や専門がなく、手当り次第に多くの仕事に関係する人。かれこれし。

②周旋屋。

⇒かれ‐これ【彼此】

かれ‐し【彼氏】🔗⭐🔉

かれ‐し【彼氏】

〔代〕

(昭和初期の新造語)

①彼。あの人。からかいや親しみの気持を含めていう語。

②転じて、恋人や愛人である男性の意。

○彼と言い此れと言いかれといいこれといい🔗⭐🔉

○彼と言い此れと言いかれといいこれといい

何につけても。いずれにしても。とにかく。

⇒かれ【彼】

カレドニア‐ぞうざんうんどう【カレドニア造山運動】‥ザウ‥

スコットランド(古称カレドニア)からノルウェーを経て、スピッツベルゲンにいたるカレドニア山脈(Caledonian mountains)などを形成した、古生代中頃(オルドビス紀からシルル紀)の造山運動。

カレドニアン【caledonian】

スコットランド(古称カレドニア)起源の4組で踊る舞踏。

かれ‐な‐で【離れなで】

(ナは完了の助動詞ヌの未然形、デは否定の接続助詞)とだえてしまわないで。古今和歌集恋「見るめなきわが身をうらと知らねばや―あまの足たゆく来る」

かれ‐の【枯野】

①草木の枯れ果てた野。枯野原。からの。〈[季]冬〉。笈日記「旅に病んで夢は―をかけめぐる」

②襲かさねの色目。表は黄、裏は薄青または白。

かれ‐のこ・る【枯れ残る】

〔自五〕

他のものが枯れた後まで枯れずに残る。夫木和歌抄18「―・る楢の葉かしはとりいでて」

ガレノス【Galēnos】

小アジア、ペルガモン生れの医学者・哲学者。ローマに定住し、ギリシア以来の医学を集成、解剖学・生理学の基礎を築き、体液病理学的疾病観に基づく治療を提唱。中世を通じ医学の権威と仰がれた。ガレヌス。(129頃〜199)

かれ‐のはら【枯野原】

草木の枯れた野原。枯野。

かれ‐は【枯れ葉】

枯れた草木の葉。〈[季]冬〉

⇒かれは‐が【枯葉蛾】

⇒かれは‐ざい【枯葉剤】

がれ‐ば【がれ場】

(→)「がれ」に同じ。

かれは‐が【枯葉蛾】

カレハガ科のガの総称。またその一種。赤褐色で、開張5〜8センチメートル。翅の中央と外方とに1条の暗褐色鋸歯状の線があり、外縁は波状。静止時は枯葉のように見える。幼虫は暗褐色の毛虫、通常バラ科植物を食害。

カレハガ

撮影:海野和男

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれは‐ざい【枯葉剤】

除草剤の一種。アメリカ軍がベトナム戦争で化学兵器として使用したダイオキシンを含むものは、特に毒性が強く、散布地域に癌・先天性異常・流産・死産などが多発。

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれ‐ばしょう【枯芭蕉】‥セウ

冬枯れした芭蕉。〈[季]冬〉

かれ‐はす【枯蓮】

冬枯れした蓮。〈[季]冬〉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】

(→)「かわたれどき」に同じ。今昔物語集27「―に成れば」

かれ‐は・つ【離れ果つ】

〔自下二〕

全く疎遠になる。少しも近よらなくなる。源氏物語匂宮「人かげ―・つまじうとおぼしのたまはせて」

かれ‐は・てる【枯れ果てる】

〔自下一〕[文]かれは・つ(下二)

残らず枯れてしまう。

かれ‐ば・む【枯ればむ】

〔自五〕

枯れかかる。

かれ‐ば・む【嗄ればむ】

〔自四〕

声がしわがれたようになる。枕草子8「あやしく―・みさわぎたる声にて」

かれ‐ふ【枯生】

枯れた草原。夫木和歌抄22「風さゆる富士の裾野の朝ぼらけ―の尾花雪かとぞ見る」

かれ‐むぐら【枯葎】

冬枯れした葎。〈[季]冬〉

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれは‐ざい【枯葉剤】

除草剤の一種。アメリカ軍がベトナム戦争で化学兵器として使用したダイオキシンを含むものは、特に毒性が強く、散布地域に癌・先天性異常・流産・死産などが多発。

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれ‐ばしょう【枯芭蕉】‥セウ

冬枯れした芭蕉。〈[季]冬〉

かれ‐はす【枯蓮】

冬枯れした蓮。〈[季]冬〉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】

(→)「かわたれどき」に同じ。今昔物語集27「―に成れば」

かれ‐は・つ【離れ果つ】

〔自下二〕

全く疎遠になる。少しも近よらなくなる。源氏物語匂宮「人かげ―・つまじうとおぼしのたまはせて」

かれ‐は・てる【枯れ果てる】

〔自下一〕[文]かれは・つ(下二)

残らず枯れてしまう。

かれ‐ば・む【枯ればむ】

〔自五〕

枯れかかる。

かれ‐ば・む【嗄ればむ】

〔自四〕

声がしわがれたようになる。枕草子8「あやしく―・みさわぎたる声にて」

かれ‐ふ【枯生】

枯れた草原。夫木和歌抄22「風さゆる富士の裾野の朝ぼらけ―の尾花雪かとぞ見る」

かれ‐むぐら【枯葎】

冬枯れした葎。〈[季]冬〉

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれは‐ざい【枯葉剤】

除草剤の一種。アメリカ軍がベトナム戦争で化学兵器として使用したダイオキシンを含むものは、特に毒性が強く、散布地域に癌・先天性異常・流産・死産などが多発。

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれ‐ばしょう【枯芭蕉】‥セウ

冬枯れした芭蕉。〈[季]冬〉

かれ‐はす【枯蓮】

冬枯れした蓮。〈[季]冬〉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】

(→)「かわたれどき」に同じ。今昔物語集27「―に成れば」

かれ‐は・つ【離れ果つ】

〔自下二〕

全く疎遠になる。少しも近よらなくなる。源氏物語匂宮「人かげ―・つまじうとおぼしのたまはせて」

かれ‐は・てる【枯れ果てる】

〔自下一〕[文]かれは・つ(下二)

残らず枯れてしまう。

かれ‐ば・む【枯ればむ】

〔自五〕

枯れかかる。

かれ‐ば・む【嗄ればむ】

〔自四〕

声がしわがれたようになる。枕草子8「あやしく―・みさわぎたる声にて」

かれ‐ふ【枯生】

枯れた草原。夫木和歌抄22「風さゆる富士の裾野の朝ぼらけ―の尾花雪かとぞ見る」

かれ‐むぐら【枯葎】

冬枯れした葎。〈[季]冬〉

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれは‐ざい【枯葉剤】

除草剤の一種。アメリカ軍がベトナム戦争で化学兵器として使用したダイオキシンを含むものは、特に毒性が強く、散布地域に癌・先天性異常・流産・死産などが多発。

⇒かれ‐は【枯れ葉】

かれ‐ばしょう【枯芭蕉】‥セウ

冬枯れした芭蕉。〈[季]冬〉

かれ‐はす【枯蓮】

冬枯れした蓮。〈[季]冬〉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】

(→)「かわたれどき」に同じ。今昔物語集27「―に成れば」

かれ‐は・つ【離れ果つ】

〔自下二〕

全く疎遠になる。少しも近よらなくなる。源氏物語匂宮「人かげ―・つまじうとおぼしのたまはせて」

かれ‐は・てる【枯れ果てる】

〔自下一〕[文]かれは・つ(下二)

残らず枯れてしまう。

かれ‐ば・む【枯ればむ】

〔自五〕

枯れかかる。

かれ‐ば・む【嗄ればむ】

〔自四〕

声がしわがれたようになる。枕草子8「あやしく―・みさわぎたる声にて」

かれ‐ふ【枯生】

枯れた草原。夫木和歌抄22「風さゆる富士の裾野の朝ぼらけ―の尾花雪かとぞ見る」

かれ‐むぐら【枯葎】

冬枯れした葎。〈[季]冬〉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】🔗⭐🔉

かれはたそ‐どき【彼は誰そ時】

(→)「かわたれどき」に同じ。今昔物語集27「―に成れば」

○彼も一時此れも一時かれもいちじこれもいちじ🔗⭐🔉

○彼も一時此れも一時かれもいちじこれもいちじ

[孟子公孫丑下]世間の事は、時勢とともに変転して一定しない。栄枯盛衰もそのとおりである。

⇒かれ【彼】

○彼も人なり我も人なりかれもひとなりわれもひとなり🔗⭐🔉

○彼も人なり我も人なりかれもひとなりわれもひとなり

彼も我も同じ人間であることにかわりはない。自分を奮起させる場合や自己の権利を主張する場合などにいう。

⇒かれ【彼】

かれ‐やま【枯山】

草木が枯れはてた山。からやま。〈[季]冬〉

かれ‐よう【離れ様】‥ヤウ

疎遠なさま。古今和歌集雑「―にのみなりゆきけり」

かれ‐ら【彼等】

〔代〕

(彼の複数)あの人々。あの人たち。

カレリア【Karelia】

ロシア連邦北西端にある共和国。フィンランドに接し、針葉樹林と氷河湖が広がる。面積17万2000平方キロメートル。人口71万6千(2002)。カレリア人が全人口の約10分の1。首都ペトロザヴォーツク。

ガレリー【gallery】

⇒ギャラリー

か・れる【涸れる・枯れる】

〔自下一〕[文]か・る(下二)

(「から(殻)」「か(離)る」と同源。水気がなくなって機能が弱り、死ぬ意)

①水分が自然に減って乾燥状態になる。

㋐水がなくなる。水分がなくなる。万葉集16「みみなしの池し恨めし吾妹子が来つつかづかば水は―・れなむ」。「日照り続きで井戸が―・れる」「泣いて涙も―・れる」

㋑湿気がうせる。かわく。新撰字鏡6「燥、加留」。「―・れた材を使う」

㋒虫などが死んでひからびる。中務集「蛙の―・れたるを、人のおこせて」

㋓やせこける。しなびる。西大寺本最勝王経平安初期点「乾カレ痩せて頭の髪少なく」。「やせても―・れても」

㋔腫れ物の膿などの出たあとがかわく。栄華物語嶺月「御瘡―・れさせ給ひつれど」

②若さ・豊かさ・うるおいがなくなる。

㋐長い経験の結果派手さが消え、かえって深い味を持つようになる。老練になる。円熟する。宇津保物語初秋「目の前の枝よりいづる風の音(琴の音)は―・れにし物と思ほゆるかな」。「―・れた芸」

㋑精神・感情が枯渇する。力が衰える。金銭・財産がつきる。「詩嚢しのうが―・れる」「財源が―・れる」

③植物の生活機能が失われる。草木の命が終わる。万葉集18「霜置けどもその葉も―・れず」。古今和歌集夏「宿りせし花橘も―・れなくになどほととぎす声絶えぬらん」。「花瓶の花が―・れる」

④(「嗄れる」と書く)声がかすれて出なくなる。しわがれる。万葉集10「うれたきや醜しこほととぎす今こそは声の―・るがに来鳴きとよめめ」。源氏物語帚木「―・れたる声のをかしきにていへば」

◇1㋐や2㋑は、ふつう「涸れる」と書く。

カレル‐だいがく【カレル大学】

(Univerzita Karlova)プラハにある大学。ボヘミア王カレル1世が1348年に設立した中欧最古の大学。1409年フスが学長になり宗教改革を推進、のちフス戦争の拠点。1882年チェコ大学とドイツ大学とに分裂。1920年チェコ大学はカレル大学となり、ドイツ大学は45年廃止。

かれ‐わた・る【枯れ渡る】

〔自五〕

一面に枯れる。玉葉集雑「―・る尾花が末の秋風に」

カレワラ【Kalevala】

フィンランドの民族叙事詩。医師レンルート(Elias Lönnrot1802〜1884)が主に東フィンランドに伝わる歌謡を採録、再構築したもの。1835〜49年刊。物語は天地創造に始まりキリスト誕生に対応する男子誕生で終わる。

かれ‐ら【彼等】🔗⭐🔉

かれ‐ら【彼等】

〔代〕

(彼の複数)あの人々。あの人たち。

○彼を知り己を知れば百戦殆からずかれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず🔗⭐🔉

○彼を知り己を知れば百戦殆からずかれをしりおのれをしればひゃくせんあやうからず

[孫子謀攻]敵と味方との実力をはっきり知ったうえで戦えば、何度戦っても敗れることはない。

⇒かれ【彼】

か‐れん【可憐】

いじらしいこと。かわいらしいこと。「純情―」「―な少女」「―に咲く花」

カレン【Karen】

ミャンマー南東部・タイ西部の山地に住む少数民族。言語はチベット‐ビルマ語派に属するとされるカレン語。宗教はもとアニミズム・仏教、今はキリスト教徒が多い。

カレンシー‐ボード‐せい【カレンシーボード制】

(currency board system)固定相場制の一種。自国通貨と特定の主要通貨との間に単一の為替相場を設定し、自国の通貨供給量を外貨準備高の範囲に抑える制度。

カレンズ【currants】

(原産地コリント(Corinth)に由来する)種なしの小粒の乾葡萄ほしぶどう。カランツ。コリント‐レーズン。

カレンダー【calendar】

暦こよみ。七曜表。

カレンダー【calender】

ローリング‐ミルの一種。多数のロールを並べ、薄い材料を圧搾平滑にし、また艶出しをする機械。おもに抄紙機・捺染機・ゴム製造機などに用いる。光沢機。

かれん‐ちゅうきゅう【苛斂誅求】‥キウ

[旧唐書穆宗紀「苛斂して下を剥ぐ、人皆之を咎とがむ」、新五代史袁象先伝「其の民を誅求して貨を積むこと千万」](「斂」は集めて取り入れる、「誅」は責める意)租税などをむごくきびしくとりたてること。苛求。

カレント【current】

①ながれ。潮流。風潮。

②現今の。目下の。

⇒カレント‐トピックス【current topics】

⇒カレント‐ニュース【current news】

カレント‐トピックス【current topics】

現今の話題。時事問題。

⇒カレント【current】

カレント‐ニュース【current news】

時事報道。雑報。

⇒カレント【current】

か‐ろ【火炉】クワ‥

①火を入れて煮焼きしたり暖をとったりする設備。移動できる置火炉と、床を切り落として作り付けにした地火炉とがある。

②(→)香炉こうろに同じ。

③ボイラーの燃料を燃やす装置。

か‐ろ【貨賂】クワ‥

賄賂わいろ。まいない。

か‐ろ【蝸廬】クワ‥

(蝸牛廬の略)(かたつむりの殻のように)狭い家。転じて、自分の家の謙称。

カロ【Jacques Callot】

フランスの版画家。エッチング技術にすぐれ、宮廷の祝典や貴族・乞食・野外喜劇などの風俗主題で連作版画を制作。「戦争の惨禍」。(1592頃〜1635)

ガロア‐むし【ガロア虫】

(発見者フランス人Galloisに因む)ガロアムシ目ガロアムシ科の原始的な昆虫。体長約2センチメートル。翅は全く退化。北米と極東の、山地の落葉や石の下などに生息。コオロギモドキ。

ガロアムシ

撮影:海野和男

か‐ろう【花郎】クワラウ

新羅の、愛国的な貴族子弟の精神的・肉体的修養団体である花郎徒の指導者。

か‐ろう【家老】‥ラウ

江戸時代、大名の重臣で、家中の武士を統率し、家務を総轄した職。1藩に数名以上おり、普通は世襲。この名は鎌倉時代からあった。年寄。宿老。

⇒かろう‐かく【家老格】

⇒かろう‐なみ【家老並】

⇒かろう‐れつ【家老列】

か‐ろう【過労】クワラウ

働きすぎてつかれること。「―で倒れる」

⇒かろう‐し【過労死】

かろ・うカロフ

〔他四〕

(四国・九州で)背負う。かるう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「頭抱へて雇人やといどに―・はれ」

が‐ろう【画廊】グワラウ

絵画などの陳列場。また、画商の店。ギャラリー。

が‐ろう【画楼】グワ‥

①彩色して美しく装飾した楼。

②絵にかいたような美しいたかどの。

かろう‐かい【哥老会】‥ラウクワイ

中国清代の秘密結社。乾隆(1736〜1795)の頃成立といわれ、清朝を倒して漢民族の王朝を復興するのを趣旨とした。哥弟会。弟兄会。

かろう‐かく【家老格】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐こん【瓜呂根】クワ‥

キカラスウリ・シナカラスウリの塊根の外皮を去って乾燥した生薬。漢方薬として滋養・催乳に用いる。かろこん。→天花粉てんかふん

かろう‐し【過労死】クワラウ‥

過度な仕事が原因の労働者の死亡。1980年代後半から一般化した語。

⇒か‐ろう【過労】

かろう‐じて【辛うじて】カラウ‥

〔副〕

(カラクシテの音便)ようやく。やっと。わずかに。「―間に合った」

かろうど【唐櫃】カラウド

(カロウトとも)

①(カラウヅの転)(→)「からびつ」に同じ。平家物語11「内侍所ないしどころの御―をもつて」。日葡辞書「ヨロイガラウト」

②(屍櫃からひつの意か)棺ひつぎ。狂言、二千石じせんせき「乾いぬいの隅に壇をつき、石の―を切つてすゑ」

③墓石の下に設けた石室。

かろう‐なみ【家老並】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐れつ【家老列】‥ラウ‥

譜代ふだいの家老ではなくて、才幹をもって挙用され、家老の列に加わった者。家老格。家老並かろうなみ。家老脇。

⇒か‐ろう【家老】

かろ‐がろ【軽軽】

さも軽そうなさま。かるがる。

かろがろ・し【軽軽し】

〔形シク〕

「かるがるし」に同じ。白氏文集天永点「慎みて勿まな身を将もて軽カロガロシク人に許すこと」

かろ‐きょう【下路橋】‥ケウ

道路や軌道面が橋桁の下側にある橋。↔上路橋

か‐ろく【加禄】

禄高を増加すること。加増かぞう。

か‐ろく【家禄】

①主君から家臣に世襲的に与えられる俸禄。江戸時代、幕府では旗本・御家人に、大名では士さむらいに付いていた禄。

②1869年(明治2)華族・士族の家格に与えた俸禄。76年秩禄処分により廃止。

かろく【嘉禄】

[博物志]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。元仁2年4月20日(1225年5月28日)改元、嘉禄3年12月10日(1228年1月18日)安貞に改元。

カロザース【Wallace Hume Carothers】

アメリカの化学者。デュポン社の研究所で系統的に重合の研究を行い、初期の合成ゴムであるポリクロロ‐プレン(ネオプレン)や最初の合成繊維ナイロンを発明。(1896〜1937)

かろ・し【軽し】

〔形ク〕

①目方が少ない。源氏物語少女「風にちるもみぢは―・し」

②大した程度でない。重大でない。宇治拾遺物語9「罪に任せて重く―・く誡むることありければ」

③威厳が乏しい。大した身分でない。源氏物語帚木「おのづから―・き方にぞおぼえ侍るかし」

④あつかいが手軽である。いいかげんである。源氏物語常夏「この君をさし出でたらむに、え―・くはおぼさじ」

⑤おちつきがない。軽薄である。源氏物語初音「心―・き人のつらにて」

↔重し

かろし・める【軽しめる】

〔他下一〕[文]かろし・む(下二)

かろんずる。あなどる。軽侮する。今昔物語集1「ゆめゆめ―・め奉ることなかれ」

カロチン

⇒カロテン

カロッサ【Hans Carossa】

ドイツの詩人・小説家・医師。「詩集」、小説「ドクトル‐ビュルガーの運命」「美しき惑いの年」、従軍記「ルーマニア日記」など。自伝的作品が多い。(1878〜1956)

ガロップ【galop】

⇒ギャロップ

カロテノイド【carotenoid; carotinoid】

動植物界に広く分布している一群の色素の総称。ニンジン・トマト・柑橘類に見られるように黄・橙・赤のものが多いが、紫色のものもある。光による生体反応の阻害を防止する働きをもつ。多くは炭素原子数40個の長い鎖状構造で、発色の原因となる共役二重結合を重複して持つ。天然カロテノイドはカロテン・キサントフィルなど約300種、多くは数種混在する。カロチノイド。

カロテン【carotene; carotin】

動植物に含まれる重要な一群の色素。カロテノイドの一種。結晶は暗赤色。ニンジンの根、バター、卵黄の黄色物質の主成分。緑葉中では葉緑素と共存し、動物体内では代謝されてビタミンAとなる。カロチン。

かろ‐とうせん【夏炉冬扇】

[論衡逢遇「作無益之能、納無補之説、以夏進炉以冬奏扇」]時機にあわない無用の事物のたとえ。「六日の菖蒲あやめ十日の菊」の類。芭蕉、許六離別ノ詞「予が風雅は―のごとし」

かろ‐はずみ【軽はずみ】‥ハヅミ

(→)「かるはずみ」に同じ。

かろび‐やか【軽びやか】

かるがるとしたさま。かろやか。今昔物語集27「装束―にして、馬に乗りて行くに」

かろ・ぶ【軽ぶ】

〔自上二〕

①軽そうである。身軽な様子である。枕草子35「さばかり―・び涼しげなる御中に、あつかはしげなるべけれど」

②かるくふるまう。軽率と見られる。源氏物語帚木「末の世にも聞き伝へて―・びたる名をや流さむ」

③低く軽い身分である。源氏物語若菜上「まだ年いと若くて、むげに―・びたるほどなり」

かろ‐み【軽み】

(→)「かるみ」に同じ。

かろ・む【軽む】

[一]〔他下二〕

①かるくする。少なくする。源氏物語賢木「その罪を―・めてゆるし給へ」

②かろんずる。あなどる。源氏物語葵「な、いたう―・め給ひそと、いさめ給ふものから」

[二]〔自四〕

かるくなる。栄華物語木綿四手「少し―・ませ給ふやうなれば」

カロメル【calomel】

甘汞かんこう。→塩化水銀1。

⇒カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

水銀の上に塩化水銀(Ⅰ)と水銀を糊状にまぜたものをおき、さらにその上に一定濃度の塩化カリウム水溶液を入れて作った電極。安定で再現性がよいので水素電極の代りによく用いる。甘汞かんこう電極。

⇒カロメル【calomel】

かろ‐やか【軽やか】

いかにも軽そうなさま。軽快なさま。「―に踊る」「―な足どり」

かろ‐らか【軽らか】

①いかにも軽そうなさま。かろやか。源氏物語若紫「いと―にかき抱きて」

②手軽なさま。簡単なさま。源氏物語夕顔「―にえしもまぎれ給ふまじきを」

③かるがるしいさま。軽率なさま。源氏物語明石「田舎人こそ…さやうに―に語らふわざをもすなれ」

④大した身分や地位でないさま。源氏物語夕霧「齢つもらず―なりし程に」

カロリー【calorie】

(ラテン語のcalor(熱)に由来)

①熱量の単位。計量法では1カロリーを4.18605ジュールと定めているが、今日の国際単位系(SI)では推奨しがたい単位とされている。通常、1カロリーは1気圧下で1グラムの純水の温度をセ氏14.5度から15.5度に高めるのに要する熱量と定義される。記号cal →ジュール。

②栄養学ではふつう1キロカロリー(1000カロリー)のこと。栄養価を燃焼熱で表す際に用いる。記号Cal 「低―の食事」

カロリメーター【calorimeter】

(→)熱量計に同じ。

カロリュス‐デュラン【Carolus-Duran】

フランスの画家。本名Charles Émile Auguste Durand 藤島武二などを指導。女性肖像に優れる。(1837〜1917)

カロリング‐ちょう【カロリング朝】‥テウ

(Carolingians)フランク王国第2の王朝。751年ピピンに始まり、シャルルマーニュ治世に版図を今のドイツ・フランス・オランダ・北イタリアなどへ拡げ、法制を整え、古代ローマの学芸を復興。843年ヴェルダン条約により王国は三分され、独・仏・伊三国の原形を形成。→メロヴィング朝

カロリン‐しょとう【カロリン諸島】‥タウ

(Caroline Islands)西太平洋、ミクロネシアの島嶼中、マリアナ・マーシャルの2諸島を除く島々の総称。

カロル【carol】

中世以来のイギリスの民衆的なクリスマス祝歌。キャロル。

かろ‐ろか【軽ろか】

(→)「かろらか」に同じ。

ガロワ【Évariste Galois】

フランスの数学者。少年時代から天才を発揮し、群論について研究、近世の高次代数方程式の解法の理論(ガロワの理論)を発展させ、代数方程式が代数的に解けるための必要十分条件を群の言葉で与えた。(1811〜1832)

か‐ろん【歌論】

和歌に関する評論または文学論。歌の要素・本質・分類・風体・詠作法などに対する見解。

カロン【François Caron】

平戸のオランダ商館長。1619年(元和5)来日、20年余滞在。日本語をよくし、日蘭貿易の再開に尽くす。著「日本大王国志」。(1600〜1673)

カロン【Charōn】

ギリシア神話で冥府の川の渡し守。死者が口に含んだ小銭を取り、舟は死者に漕がせた。

が‐ろん【画論】グワ‥

絵画に関する論評または理論。

ガロン【gallon】

ヤード‐ポンド法の体積の単位。1ガロンはイギリスでは約4.546リットル、アメリカでは約3.785リットル。日本では後者を用いる。記号gal

かろん・じる【軽んじる】

〔他上一〕

「かろんずる」に同じ。

かろん・ずる【軽んずる】

〔他サ変〕[文]かろん・ず(サ変)

(カロミスの音便)

①軽くする。平家物語2「刑の疑はしきをば―・ぜよ」

②軽いものと見る。大切に思わない。日葡辞書「イノチヲカロンズル」

③見下げる。あなどる。

ガロンヌ【Garonne】

フランス南西部、アキテーヌ地方の川。ピレネー山脈に発し、ジロンドの三角江を経て大西洋に注ぐ。長さ647キロメートル。

かわカハ

姉女房。→一枚かわ

かわカハ

(九州・沖縄などで)井戸。かあ。いかわ。

かわ【川・河】カハ

地表の水が集まって流れる水路。河川。河流。古事記下「―の辺に生ひ立だてる」。「―を渡る」

⇒川涸る

⇒川の字に寝る

かわ【皮・革】カハ

➊覆って外面となるもの。

①動植物の外表を覆う膜など。新撰六帖5「身をすてて後さへ人を恋ひをればさこそは骨と―となるらん」。「蜜柑の―」「面つらの―」

②(「側」とも書く)中に物を詰め、その覆いとするもの。「蒲団の―」「ギョーザの―」

③物の表面。うわかわ。「化けの―を剥がす」

➋おもに獣類の皮を剥いでつくったもの。

①皮を肉から剥ぎ取ったもの。あらかわ。毛皮。

②(「革」と書く)あらかわの毛を除去したもの。また、なめしたもの。「牛―の靴」「わにの―の装身具」

③鼓つづみの別称。万代和歌集狂歌集「節のそろはぬしほから声、―に合はぬをいかにせん」

⇒皮か身か

⇒皮を引けば身があがる

かわ【側】カハ

(「皮」と同源か。多くガワとも)

①物の一つの方向・面。「北の―の家」「窓に近い―の人」

②相対する二つの一方。片方。「会社の―に立つ」

③(中味に対し)外側を囲むもの。ふち。「時計の―」

かわ【鈹】カハ

銅・鉛・ニッケルなどの硫化鉱からその金属を得る工程中、溶錬作業で生じる金属分を主とする中間生成物。主として硫化物。マット。

か‐わ【佳話】

よい話。美談。

か‐わ【歌話】

和歌に関する話。

がわ【側】ガハ

①⇒かわ(側)。

②当事者以外の、近くにいただけの人。はた。まわり。「―がさわぐ」

③俳諧・狂歌などの社中や流儀。「其角―」

ガワー【John Gower】

イギリスの詩人。チョーサーの友人。英語韻文の説話集「恋する男の告解」はキリスト教の七つの罪を主題とする長詩。(1330頃〜1408)

かわ‐あい【川合い】カハアヒ

川と川とのあう所。合流点。山家集「―や真木の裾山」

かわ‐あかり【川明り】カハ‥

日が暮れたあと、川の表面のほのかに明るいこと。

かわ‐あき【川明き】カハ‥

川どめを解除すること。かわあけ。↔川留め

かわ‐あげ【川揚げ】カハ‥

川から水を陸上に汲み揚げること。また、川から荷物などを陸地に揚げること。

⇒かわあげ‐みず【川揚げ水】

⇒かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】

かわあげ‐みず【川揚げ水】カハ‥ミヅ

田畑灌漑のため、川から揚げた水。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】カハ‥

川揚げ水を堰せきとめて貯えておく所。また、その水を田畑に通ずる水路。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわ‐あそび【川遊び】カハ‥

川に舟を浮かべるなどして風情をたのしみ遊ぶこと。川逍遥かわしょうよう。

かわ‐あつ【皮厚】カハ‥

つらの皮の厚いこと。恥知らず。鉄面皮。

カワード【Noel P. Coward】

イギリスの俳優・劇作家。諷刺喜劇やミュージカル・レビューで活躍。(1899〜1973)

かわ‐あみ【川浴み】カハ‥

川で水浴すること。

かわ‐あ・む【川浴む】カハ‥

〔自上二〕

①川で水浴する。

②沐浴する。大唐西域記長寛点「罪咎は積れりといへども、沐浴カハアミカシラアラヘば便ち除かる」

かわ‐あらし【川嵐】カハ‥

川辺に吹き起こる強い風。

かわい【川合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐ぎょくどう【川合玉堂】

かわい【河井】カハヰ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐かんじろう【河井寛次郎】

⇒かわい‐すいめい【河井酔茗】

⇒かわい‐つぐのすけ【河井継之助】

⇒かわい‐りゅう【河井流】

かわい【河合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐えいじろう【河合栄治郎】

⇒かわい‐おとくに【河合乙州】

⇒かわい‐そら【河合曾良】

⇒かわい‐たけお【河合武雄】

⇒かわい‐はやお【河合隼雄】

か‐わい【河淮】

黄河と淮水。

かわいカハイ

〔形〕

カワイイの約。浮世風呂前「伊吾よ伊吾よと呼んでもみたが―よし松は誰と寝た」

⇒かわいかわいは憎いの裏

かわい・いカハイイ

〔形〕

(カワユイの転。「可愛い」は当て字)

①いたわしい。ふびんだ。かわいそうだ。三体詩抄「万民の枯骨となりたるは―・い事ではをりないか」

②愛すべきである。深い愛情を感じる。「―・い我が子」「―・い声で歌う」

③小さくて美しい。「―・いスズランの花」

⇒かわいい子には旅をさせよ

か‐ろう【花郎】クワラウ

新羅の、愛国的な貴族子弟の精神的・肉体的修養団体である花郎徒の指導者。

か‐ろう【家老】‥ラウ

江戸時代、大名の重臣で、家中の武士を統率し、家務を総轄した職。1藩に数名以上おり、普通は世襲。この名は鎌倉時代からあった。年寄。宿老。

⇒かろう‐かく【家老格】

⇒かろう‐なみ【家老並】

⇒かろう‐れつ【家老列】

か‐ろう【過労】クワラウ

働きすぎてつかれること。「―で倒れる」

⇒かろう‐し【過労死】

かろ・うカロフ

〔他四〕

(四国・九州で)背負う。かるう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「頭抱へて雇人やといどに―・はれ」

が‐ろう【画廊】グワラウ

絵画などの陳列場。また、画商の店。ギャラリー。

が‐ろう【画楼】グワ‥

①彩色して美しく装飾した楼。

②絵にかいたような美しいたかどの。

かろう‐かい【哥老会】‥ラウクワイ

中国清代の秘密結社。乾隆(1736〜1795)の頃成立といわれ、清朝を倒して漢民族の王朝を復興するのを趣旨とした。哥弟会。弟兄会。

かろう‐かく【家老格】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐こん【瓜呂根】クワ‥

キカラスウリ・シナカラスウリの塊根の外皮を去って乾燥した生薬。漢方薬として滋養・催乳に用いる。かろこん。→天花粉てんかふん

かろう‐し【過労死】クワラウ‥

過度な仕事が原因の労働者の死亡。1980年代後半から一般化した語。

⇒か‐ろう【過労】

かろう‐じて【辛うじて】カラウ‥

〔副〕

(カラクシテの音便)ようやく。やっと。わずかに。「―間に合った」

かろうど【唐櫃】カラウド

(カロウトとも)

①(カラウヅの転)(→)「からびつ」に同じ。平家物語11「内侍所ないしどころの御―をもつて」。日葡辞書「ヨロイガラウト」

②(屍櫃からひつの意か)棺ひつぎ。狂言、二千石じせんせき「乾いぬいの隅に壇をつき、石の―を切つてすゑ」

③墓石の下に設けた石室。

かろう‐なみ【家老並】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐れつ【家老列】‥ラウ‥

譜代ふだいの家老ではなくて、才幹をもって挙用され、家老の列に加わった者。家老格。家老並かろうなみ。家老脇。

⇒か‐ろう【家老】

かろ‐がろ【軽軽】

さも軽そうなさま。かるがる。

かろがろ・し【軽軽し】

〔形シク〕

「かるがるし」に同じ。白氏文集天永点「慎みて勿まな身を将もて軽カロガロシク人に許すこと」

かろ‐きょう【下路橋】‥ケウ

道路や軌道面が橋桁の下側にある橋。↔上路橋

か‐ろく【加禄】

禄高を増加すること。加増かぞう。

か‐ろく【家禄】

①主君から家臣に世襲的に与えられる俸禄。江戸時代、幕府では旗本・御家人に、大名では士さむらいに付いていた禄。

②1869年(明治2)華族・士族の家格に与えた俸禄。76年秩禄処分により廃止。

かろく【嘉禄】

[博物志]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。元仁2年4月20日(1225年5月28日)改元、嘉禄3年12月10日(1228年1月18日)安貞に改元。

カロザース【Wallace Hume Carothers】

アメリカの化学者。デュポン社の研究所で系統的に重合の研究を行い、初期の合成ゴムであるポリクロロ‐プレン(ネオプレン)や最初の合成繊維ナイロンを発明。(1896〜1937)

かろ・し【軽し】

〔形ク〕

①目方が少ない。源氏物語少女「風にちるもみぢは―・し」

②大した程度でない。重大でない。宇治拾遺物語9「罪に任せて重く―・く誡むることありければ」

③威厳が乏しい。大した身分でない。源氏物語帚木「おのづから―・き方にぞおぼえ侍るかし」

④あつかいが手軽である。いいかげんである。源氏物語常夏「この君をさし出でたらむに、え―・くはおぼさじ」

⑤おちつきがない。軽薄である。源氏物語初音「心―・き人のつらにて」

↔重し

かろし・める【軽しめる】

〔他下一〕[文]かろし・む(下二)

かろんずる。あなどる。軽侮する。今昔物語集1「ゆめゆめ―・め奉ることなかれ」

カロチン

⇒カロテン

カロッサ【Hans Carossa】

ドイツの詩人・小説家・医師。「詩集」、小説「ドクトル‐ビュルガーの運命」「美しき惑いの年」、従軍記「ルーマニア日記」など。自伝的作品が多い。(1878〜1956)

ガロップ【galop】

⇒ギャロップ

カロテノイド【carotenoid; carotinoid】

動植物界に広く分布している一群の色素の総称。ニンジン・トマト・柑橘類に見られるように黄・橙・赤のものが多いが、紫色のものもある。光による生体反応の阻害を防止する働きをもつ。多くは炭素原子数40個の長い鎖状構造で、発色の原因となる共役二重結合を重複して持つ。天然カロテノイドはカロテン・キサントフィルなど約300種、多くは数種混在する。カロチノイド。

カロテン【carotene; carotin】

動植物に含まれる重要な一群の色素。カロテノイドの一種。結晶は暗赤色。ニンジンの根、バター、卵黄の黄色物質の主成分。緑葉中では葉緑素と共存し、動物体内では代謝されてビタミンAとなる。カロチン。

かろ‐とうせん【夏炉冬扇】

[論衡逢遇「作無益之能、納無補之説、以夏進炉以冬奏扇」]時機にあわない無用の事物のたとえ。「六日の菖蒲あやめ十日の菊」の類。芭蕉、許六離別ノ詞「予が風雅は―のごとし」

かろ‐はずみ【軽はずみ】‥ハヅミ

(→)「かるはずみ」に同じ。

かろび‐やか【軽びやか】

かるがるとしたさま。かろやか。今昔物語集27「装束―にして、馬に乗りて行くに」

かろ・ぶ【軽ぶ】

〔自上二〕

①軽そうである。身軽な様子である。枕草子35「さばかり―・び涼しげなる御中に、あつかはしげなるべけれど」

②かるくふるまう。軽率と見られる。源氏物語帚木「末の世にも聞き伝へて―・びたる名をや流さむ」

③低く軽い身分である。源氏物語若菜上「まだ年いと若くて、むげに―・びたるほどなり」

かろ‐み【軽み】

(→)「かるみ」に同じ。

かろ・む【軽む】

[一]〔他下二〕

①かるくする。少なくする。源氏物語賢木「その罪を―・めてゆるし給へ」

②かろんずる。あなどる。源氏物語葵「な、いたう―・め給ひそと、いさめ給ふものから」

[二]〔自四〕

かるくなる。栄華物語木綿四手「少し―・ませ給ふやうなれば」

カロメル【calomel】

甘汞かんこう。→塩化水銀1。

⇒カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

水銀の上に塩化水銀(Ⅰ)と水銀を糊状にまぜたものをおき、さらにその上に一定濃度の塩化カリウム水溶液を入れて作った電極。安定で再現性がよいので水素電極の代りによく用いる。甘汞かんこう電極。

⇒カロメル【calomel】

かろ‐やか【軽やか】

いかにも軽そうなさま。軽快なさま。「―に踊る」「―な足どり」

かろ‐らか【軽らか】

①いかにも軽そうなさま。かろやか。源氏物語若紫「いと―にかき抱きて」

②手軽なさま。簡単なさま。源氏物語夕顔「―にえしもまぎれ給ふまじきを」

③かるがるしいさま。軽率なさま。源氏物語明石「田舎人こそ…さやうに―に語らふわざをもすなれ」

④大した身分や地位でないさま。源氏物語夕霧「齢つもらず―なりし程に」

カロリー【calorie】

(ラテン語のcalor(熱)に由来)

①熱量の単位。計量法では1カロリーを4.18605ジュールと定めているが、今日の国際単位系(SI)では推奨しがたい単位とされている。通常、1カロリーは1気圧下で1グラムの純水の温度をセ氏14.5度から15.5度に高めるのに要する熱量と定義される。記号cal →ジュール。

②栄養学ではふつう1キロカロリー(1000カロリー)のこと。栄養価を燃焼熱で表す際に用いる。記号Cal 「低―の食事」

カロリメーター【calorimeter】

(→)熱量計に同じ。

カロリュス‐デュラン【Carolus-Duran】

フランスの画家。本名Charles Émile Auguste Durand 藤島武二などを指導。女性肖像に優れる。(1837〜1917)

カロリング‐ちょう【カロリング朝】‥テウ

(Carolingians)フランク王国第2の王朝。751年ピピンに始まり、シャルルマーニュ治世に版図を今のドイツ・フランス・オランダ・北イタリアなどへ拡げ、法制を整え、古代ローマの学芸を復興。843年ヴェルダン条約により王国は三分され、独・仏・伊三国の原形を形成。→メロヴィング朝

カロリン‐しょとう【カロリン諸島】‥タウ

(Caroline Islands)西太平洋、ミクロネシアの島嶼中、マリアナ・マーシャルの2諸島を除く島々の総称。

カロル【carol】

中世以来のイギリスの民衆的なクリスマス祝歌。キャロル。

かろ‐ろか【軽ろか】

(→)「かろらか」に同じ。

ガロワ【Évariste Galois】

フランスの数学者。少年時代から天才を発揮し、群論について研究、近世の高次代数方程式の解法の理論(ガロワの理論)を発展させ、代数方程式が代数的に解けるための必要十分条件を群の言葉で与えた。(1811〜1832)

か‐ろん【歌論】

和歌に関する評論または文学論。歌の要素・本質・分類・風体・詠作法などに対する見解。

カロン【François Caron】

平戸のオランダ商館長。1619年(元和5)来日、20年余滞在。日本語をよくし、日蘭貿易の再開に尽くす。著「日本大王国志」。(1600〜1673)

カロン【Charōn】

ギリシア神話で冥府の川の渡し守。死者が口に含んだ小銭を取り、舟は死者に漕がせた。

が‐ろん【画論】グワ‥

絵画に関する論評または理論。

ガロン【gallon】

ヤード‐ポンド法の体積の単位。1ガロンはイギリスでは約4.546リットル、アメリカでは約3.785リットル。日本では後者を用いる。記号gal

かろん・じる【軽んじる】

〔他上一〕

「かろんずる」に同じ。

かろん・ずる【軽んずる】

〔他サ変〕[文]かろん・ず(サ変)

(カロミスの音便)

①軽くする。平家物語2「刑の疑はしきをば―・ぜよ」

②軽いものと見る。大切に思わない。日葡辞書「イノチヲカロンズル」

③見下げる。あなどる。

ガロンヌ【Garonne】

フランス南西部、アキテーヌ地方の川。ピレネー山脈に発し、ジロンドの三角江を経て大西洋に注ぐ。長さ647キロメートル。

かわカハ

姉女房。→一枚かわ

かわカハ

(九州・沖縄などで)井戸。かあ。いかわ。

かわ【川・河】カハ

地表の水が集まって流れる水路。河川。河流。古事記下「―の辺に生ひ立だてる」。「―を渡る」

⇒川涸る

⇒川の字に寝る

かわ【皮・革】カハ

➊覆って外面となるもの。

①動植物の外表を覆う膜など。新撰六帖5「身をすてて後さへ人を恋ひをればさこそは骨と―となるらん」。「蜜柑の―」「面つらの―」

②(「側」とも書く)中に物を詰め、その覆いとするもの。「蒲団の―」「ギョーザの―」

③物の表面。うわかわ。「化けの―を剥がす」

➋おもに獣類の皮を剥いでつくったもの。

①皮を肉から剥ぎ取ったもの。あらかわ。毛皮。

②(「革」と書く)あらかわの毛を除去したもの。また、なめしたもの。「牛―の靴」「わにの―の装身具」

③鼓つづみの別称。万代和歌集狂歌集「節のそろはぬしほから声、―に合はぬをいかにせん」

⇒皮か身か

⇒皮を引けば身があがる

かわ【側】カハ

(「皮」と同源か。多くガワとも)

①物の一つの方向・面。「北の―の家」「窓に近い―の人」

②相対する二つの一方。片方。「会社の―に立つ」

③(中味に対し)外側を囲むもの。ふち。「時計の―」

かわ【鈹】カハ

銅・鉛・ニッケルなどの硫化鉱からその金属を得る工程中、溶錬作業で生じる金属分を主とする中間生成物。主として硫化物。マット。

か‐わ【佳話】

よい話。美談。

か‐わ【歌話】

和歌に関する話。

がわ【側】ガハ

①⇒かわ(側)。

②当事者以外の、近くにいただけの人。はた。まわり。「―がさわぐ」

③俳諧・狂歌などの社中や流儀。「其角―」

ガワー【John Gower】

イギリスの詩人。チョーサーの友人。英語韻文の説話集「恋する男の告解」はキリスト教の七つの罪を主題とする長詩。(1330頃〜1408)

かわ‐あい【川合い】カハアヒ

川と川とのあう所。合流点。山家集「―や真木の裾山」

かわ‐あかり【川明り】カハ‥

日が暮れたあと、川の表面のほのかに明るいこと。

かわ‐あき【川明き】カハ‥

川どめを解除すること。かわあけ。↔川留め

かわ‐あげ【川揚げ】カハ‥

川から水を陸上に汲み揚げること。また、川から荷物などを陸地に揚げること。

⇒かわあげ‐みず【川揚げ水】

⇒かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】

かわあげ‐みず【川揚げ水】カハ‥ミヅ

田畑灌漑のため、川から揚げた水。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】カハ‥

川揚げ水を堰せきとめて貯えておく所。また、その水を田畑に通ずる水路。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわ‐あそび【川遊び】カハ‥

川に舟を浮かべるなどして風情をたのしみ遊ぶこと。川逍遥かわしょうよう。

かわ‐あつ【皮厚】カハ‥

つらの皮の厚いこと。恥知らず。鉄面皮。

カワード【Noel P. Coward】

イギリスの俳優・劇作家。諷刺喜劇やミュージカル・レビューで活躍。(1899〜1973)

かわ‐あみ【川浴み】カハ‥

川で水浴すること。

かわ‐あ・む【川浴む】カハ‥

〔自上二〕

①川で水浴する。

②沐浴する。大唐西域記長寛点「罪咎は積れりといへども、沐浴カハアミカシラアラヘば便ち除かる」

かわ‐あらし【川嵐】カハ‥

川辺に吹き起こる強い風。

かわい【川合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐ぎょくどう【川合玉堂】

かわい【河井】カハヰ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐かんじろう【河井寛次郎】

⇒かわい‐すいめい【河井酔茗】

⇒かわい‐つぐのすけ【河井継之助】

⇒かわい‐りゅう【河井流】

かわい【河合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐えいじろう【河合栄治郎】

⇒かわい‐おとくに【河合乙州】

⇒かわい‐そら【河合曾良】

⇒かわい‐たけお【河合武雄】

⇒かわい‐はやお【河合隼雄】

か‐わい【河淮】

黄河と淮水。

かわいカハイ

〔形〕

カワイイの約。浮世風呂前「伊吾よ伊吾よと呼んでもみたが―よし松は誰と寝た」

⇒かわいかわいは憎いの裏

かわい・いカハイイ

〔形〕

(カワユイの転。「可愛い」は当て字)

①いたわしい。ふびんだ。かわいそうだ。三体詩抄「万民の枯骨となりたるは―・い事ではをりないか」

②愛すべきである。深い愛情を感じる。「―・い我が子」「―・い声で歌う」

③小さくて美しい。「―・いスズランの花」

⇒かわいい子には旅をさせよ

か‐ろう【花郎】クワラウ

新羅の、愛国的な貴族子弟の精神的・肉体的修養団体である花郎徒の指導者。

か‐ろう【家老】‥ラウ

江戸時代、大名の重臣で、家中の武士を統率し、家務を総轄した職。1藩に数名以上おり、普通は世襲。この名は鎌倉時代からあった。年寄。宿老。

⇒かろう‐かく【家老格】

⇒かろう‐なみ【家老並】

⇒かろう‐れつ【家老列】

か‐ろう【過労】クワラウ

働きすぎてつかれること。「―で倒れる」

⇒かろう‐し【過労死】

かろ・うカロフ

〔他四〕

(四国・九州で)背負う。かるう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「頭抱へて雇人やといどに―・はれ」

が‐ろう【画廊】グワラウ

絵画などの陳列場。また、画商の店。ギャラリー。

が‐ろう【画楼】グワ‥

①彩色して美しく装飾した楼。

②絵にかいたような美しいたかどの。

かろう‐かい【哥老会】‥ラウクワイ

中国清代の秘密結社。乾隆(1736〜1795)の頃成立といわれ、清朝を倒して漢民族の王朝を復興するのを趣旨とした。哥弟会。弟兄会。

かろう‐かく【家老格】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐こん【瓜呂根】クワ‥

キカラスウリ・シナカラスウリの塊根の外皮を去って乾燥した生薬。漢方薬として滋養・催乳に用いる。かろこん。→天花粉てんかふん

かろう‐し【過労死】クワラウ‥

過度な仕事が原因の労働者の死亡。1980年代後半から一般化した語。

⇒か‐ろう【過労】

かろう‐じて【辛うじて】カラウ‥

〔副〕

(カラクシテの音便)ようやく。やっと。わずかに。「―間に合った」

かろうど【唐櫃】カラウド

(カロウトとも)

①(カラウヅの転)(→)「からびつ」に同じ。平家物語11「内侍所ないしどころの御―をもつて」。日葡辞書「ヨロイガラウト」

②(屍櫃からひつの意か)棺ひつぎ。狂言、二千石じせんせき「乾いぬいの隅に壇をつき、石の―を切つてすゑ」

③墓石の下に設けた石室。

かろう‐なみ【家老並】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐れつ【家老列】‥ラウ‥

譜代ふだいの家老ではなくて、才幹をもって挙用され、家老の列に加わった者。家老格。家老並かろうなみ。家老脇。

⇒か‐ろう【家老】

かろ‐がろ【軽軽】

さも軽そうなさま。かるがる。

かろがろ・し【軽軽し】

〔形シク〕

「かるがるし」に同じ。白氏文集天永点「慎みて勿まな身を将もて軽カロガロシク人に許すこと」

かろ‐きょう【下路橋】‥ケウ

道路や軌道面が橋桁の下側にある橋。↔上路橋

か‐ろく【加禄】

禄高を増加すること。加増かぞう。

か‐ろく【家禄】

①主君から家臣に世襲的に与えられる俸禄。江戸時代、幕府では旗本・御家人に、大名では士さむらいに付いていた禄。

②1869年(明治2)華族・士族の家格に与えた俸禄。76年秩禄処分により廃止。

かろく【嘉禄】

[博物志]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。元仁2年4月20日(1225年5月28日)改元、嘉禄3年12月10日(1228年1月18日)安貞に改元。

カロザース【Wallace Hume Carothers】

アメリカの化学者。デュポン社の研究所で系統的に重合の研究を行い、初期の合成ゴムであるポリクロロ‐プレン(ネオプレン)や最初の合成繊維ナイロンを発明。(1896〜1937)

かろ・し【軽し】

〔形ク〕

①目方が少ない。源氏物語少女「風にちるもみぢは―・し」

②大した程度でない。重大でない。宇治拾遺物語9「罪に任せて重く―・く誡むることありければ」

③威厳が乏しい。大した身分でない。源氏物語帚木「おのづから―・き方にぞおぼえ侍るかし」

④あつかいが手軽である。いいかげんである。源氏物語常夏「この君をさし出でたらむに、え―・くはおぼさじ」

⑤おちつきがない。軽薄である。源氏物語初音「心―・き人のつらにて」

↔重し

かろし・める【軽しめる】

〔他下一〕[文]かろし・む(下二)

かろんずる。あなどる。軽侮する。今昔物語集1「ゆめゆめ―・め奉ることなかれ」

カロチン

⇒カロテン

カロッサ【Hans Carossa】

ドイツの詩人・小説家・医師。「詩集」、小説「ドクトル‐ビュルガーの運命」「美しき惑いの年」、従軍記「ルーマニア日記」など。自伝的作品が多い。(1878〜1956)

ガロップ【galop】

⇒ギャロップ

カロテノイド【carotenoid; carotinoid】

動植物界に広く分布している一群の色素の総称。ニンジン・トマト・柑橘類に見られるように黄・橙・赤のものが多いが、紫色のものもある。光による生体反応の阻害を防止する働きをもつ。多くは炭素原子数40個の長い鎖状構造で、発色の原因となる共役二重結合を重複して持つ。天然カロテノイドはカロテン・キサントフィルなど約300種、多くは数種混在する。カロチノイド。

カロテン【carotene; carotin】

動植物に含まれる重要な一群の色素。カロテノイドの一種。結晶は暗赤色。ニンジンの根、バター、卵黄の黄色物質の主成分。緑葉中では葉緑素と共存し、動物体内では代謝されてビタミンAとなる。カロチン。

かろ‐とうせん【夏炉冬扇】

[論衡逢遇「作無益之能、納無補之説、以夏進炉以冬奏扇」]時機にあわない無用の事物のたとえ。「六日の菖蒲あやめ十日の菊」の類。芭蕉、許六離別ノ詞「予が風雅は―のごとし」

かろ‐はずみ【軽はずみ】‥ハヅミ

(→)「かるはずみ」に同じ。

かろび‐やか【軽びやか】

かるがるとしたさま。かろやか。今昔物語集27「装束―にして、馬に乗りて行くに」

かろ・ぶ【軽ぶ】

〔自上二〕

①軽そうである。身軽な様子である。枕草子35「さばかり―・び涼しげなる御中に、あつかはしげなるべけれど」

②かるくふるまう。軽率と見られる。源氏物語帚木「末の世にも聞き伝へて―・びたる名をや流さむ」

③低く軽い身分である。源氏物語若菜上「まだ年いと若くて、むげに―・びたるほどなり」

かろ‐み【軽み】

(→)「かるみ」に同じ。

かろ・む【軽む】

[一]〔他下二〕

①かるくする。少なくする。源氏物語賢木「その罪を―・めてゆるし給へ」

②かろんずる。あなどる。源氏物語葵「な、いたう―・め給ひそと、いさめ給ふものから」

[二]〔自四〕

かるくなる。栄華物語木綿四手「少し―・ませ給ふやうなれば」

カロメル【calomel】

甘汞かんこう。→塩化水銀1。

⇒カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

水銀の上に塩化水銀(Ⅰ)と水銀を糊状にまぜたものをおき、さらにその上に一定濃度の塩化カリウム水溶液を入れて作った電極。安定で再現性がよいので水素電極の代りによく用いる。甘汞かんこう電極。

⇒カロメル【calomel】

かろ‐やか【軽やか】

いかにも軽そうなさま。軽快なさま。「―に踊る」「―な足どり」

かろ‐らか【軽らか】

①いかにも軽そうなさま。かろやか。源氏物語若紫「いと―にかき抱きて」

②手軽なさま。簡単なさま。源氏物語夕顔「―にえしもまぎれ給ふまじきを」

③かるがるしいさま。軽率なさま。源氏物語明石「田舎人こそ…さやうに―に語らふわざをもすなれ」

④大した身分や地位でないさま。源氏物語夕霧「齢つもらず―なりし程に」

カロリー【calorie】

(ラテン語のcalor(熱)に由来)

①熱量の単位。計量法では1カロリーを4.18605ジュールと定めているが、今日の国際単位系(SI)では推奨しがたい単位とされている。通常、1カロリーは1気圧下で1グラムの純水の温度をセ氏14.5度から15.5度に高めるのに要する熱量と定義される。記号cal →ジュール。

②栄養学ではふつう1キロカロリー(1000カロリー)のこと。栄養価を燃焼熱で表す際に用いる。記号Cal 「低―の食事」

カロリメーター【calorimeter】

(→)熱量計に同じ。

カロリュス‐デュラン【Carolus-Duran】

フランスの画家。本名Charles Émile Auguste Durand 藤島武二などを指導。女性肖像に優れる。(1837〜1917)

カロリング‐ちょう【カロリング朝】‥テウ

(Carolingians)フランク王国第2の王朝。751年ピピンに始まり、シャルルマーニュ治世に版図を今のドイツ・フランス・オランダ・北イタリアなどへ拡げ、法制を整え、古代ローマの学芸を復興。843年ヴェルダン条約により王国は三分され、独・仏・伊三国の原形を形成。→メロヴィング朝

カロリン‐しょとう【カロリン諸島】‥タウ

(Caroline Islands)西太平洋、ミクロネシアの島嶼中、マリアナ・マーシャルの2諸島を除く島々の総称。

カロル【carol】

中世以来のイギリスの民衆的なクリスマス祝歌。キャロル。

かろ‐ろか【軽ろか】

(→)「かろらか」に同じ。

ガロワ【Évariste Galois】

フランスの数学者。少年時代から天才を発揮し、群論について研究、近世の高次代数方程式の解法の理論(ガロワの理論)を発展させ、代数方程式が代数的に解けるための必要十分条件を群の言葉で与えた。(1811〜1832)

か‐ろん【歌論】

和歌に関する評論または文学論。歌の要素・本質・分類・風体・詠作法などに対する見解。

カロン【François Caron】

平戸のオランダ商館長。1619年(元和5)来日、20年余滞在。日本語をよくし、日蘭貿易の再開に尽くす。著「日本大王国志」。(1600〜1673)

カロン【Charōn】

ギリシア神話で冥府の川の渡し守。死者が口に含んだ小銭を取り、舟は死者に漕がせた。

が‐ろん【画論】グワ‥

絵画に関する論評または理論。

ガロン【gallon】

ヤード‐ポンド法の体積の単位。1ガロンはイギリスでは約4.546リットル、アメリカでは約3.785リットル。日本では後者を用いる。記号gal

かろん・じる【軽んじる】

〔他上一〕

「かろんずる」に同じ。

かろん・ずる【軽んずる】

〔他サ変〕[文]かろん・ず(サ変)

(カロミスの音便)

①軽くする。平家物語2「刑の疑はしきをば―・ぜよ」

②軽いものと見る。大切に思わない。日葡辞書「イノチヲカロンズル」

③見下げる。あなどる。

ガロンヌ【Garonne】

フランス南西部、アキテーヌ地方の川。ピレネー山脈に発し、ジロンドの三角江を経て大西洋に注ぐ。長さ647キロメートル。

かわカハ

姉女房。→一枚かわ

かわカハ

(九州・沖縄などで)井戸。かあ。いかわ。

かわ【川・河】カハ

地表の水が集まって流れる水路。河川。河流。古事記下「―の辺に生ひ立だてる」。「―を渡る」

⇒川涸る

⇒川の字に寝る

かわ【皮・革】カハ

➊覆って外面となるもの。

①動植物の外表を覆う膜など。新撰六帖5「身をすてて後さへ人を恋ひをればさこそは骨と―となるらん」。「蜜柑の―」「面つらの―」

②(「側」とも書く)中に物を詰め、その覆いとするもの。「蒲団の―」「ギョーザの―」

③物の表面。うわかわ。「化けの―を剥がす」

➋おもに獣類の皮を剥いでつくったもの。

①皮を肉から剥ぎ取ったもの。あらかわ。毛皮。

②(「革」と書く)あらかわの毛を除去したもの。また、なめしたもの。「牛―の靴」「わにの―の装身具」

③鼓つづみの別称。万代和歌集狂歌集「節のそろはぬしほから声、―に合はぬをいかにせん」

⇒皮か身か

⇒皮を引けば身があがる

かわ【側】カハ

(「皮」と同源か。多くガワとも)

①物の一つの方向・面。「北の―の家」「窓に近い―の人」

②相対する二つの一方。片方。「会社の―に立つ」

③(中味に対し)外側を囲むもの。ふち。「時計の―」

かわ【鈹】カハ

銅・鉛・ニッケルなどの硫化鉱からその金属を得る工程中、溶錬作業で生じる金属分を主とする中間生成物。主として硫化物。マット。

か‐わ【佳話】

よい話。美談。

か‐わ【歌話】

和歌に関する話。

がわ【側】ガハ

①⇒かわ(側)。

②当事者以外の、近くにいただけの人。はた。まわり。「―がさわぐ」

③俳諧・狂歌などの社中や流儀。「其角―」

ガワー【John Gower】

イギリスの詩人。チョーサーの友人。英語韻文の説話集「恋する男の告解」はキリスト教の七つの罪を主題とする長詩。(1330頃〜1408)

かわ‐あい【川合い】カハアヒ

川と川とのあう所。合流点。山家集「―や真木の裾山」

かわ‐あかり【川明り】カハ‥

日が暮れたあと、川の表面のほのかに明るいこと。

かわ‐あき【川明き】カハ‥

川どめを解除すること。かわあけ。↔川留め

かわ‐あげ【川揚げ】カハ‥

川から水を陸上に汲み揚げること。また、川から荷物などを陸地に揚げること。

⇒かわあげ‐みず【川揚げ水】

⇒かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】

かわあげ‐みず【川揚げ水】カハ‥ミヅ

田畑灌漑のため、川から揚げた水。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】カハ‥

川揚げ水を堰せきとめて貯えておく所。また、その水を田畑に通ずる水路。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわ‐あそび【川遊び】カハ‥

川に舟を浮かべるなどして風情をたのしみ遊ぶこと。川逍遥かわしょうよう。

かわ‐あつ【皮厚】カハ‥

つらの皮の厚いこと。恥知らず。鉄面皮。

カワード【Noel P. Coward】

イギリスの俳優・劇作家。諷刺喜劇やミュージカル・レビューで活躍。(1899〜1973)

かわ‐あみ【川浴み】カハ‥

川で水浴すること。

かわ‐あ・む【川浴む】カハ‥

〔自上二〕

①川で水浴する。

②沐浴する。大唐西域記長寛点「罪咎は積れりといへども、沐浴カハアミカシラアラヘば便ち除かる」

かわ‐あらし【川嵐】カハ‥

川辺に吹き起こる強い風。

かわい【川合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐ぎょくどう【川合玉堂】

かわい【河井】カハヰ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐かんじろう【河井寛次郎】

⇒かわい‐すいめい【河井酔茗】

⇒かわい‐つぐのすけ【河井継之助】

⇒かわい‐りゅう【河井流】

かわい【河合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐えいじろう【河合栄治郎】

⇒かわい‐おとくに【河合乙州】

⇒かわい‐そら【河合曾良】

⇒かわい‐たけお【河合武雄】

⇒かわい‐はやお【河合隼雄】

か‐わい【河淮】

黄河と淮水。

かわいカハイ

〔形〕

カワイイの約。浮世風呂前「伊吾よ伊吾よと呼んでもみたが―よし松は誰と寝た」

⇒かわいかわいは憎いの裏

かわい・いカハイイ

〔形〕

(カワユイの転。「可愛い」は当て字)

①いたわしい。ふびんだ。かわいそうだ。三体詩抄「万民の枯骨となりたるは―・い事ではをりないか」

②愛すべきである。深い愛情を感じる。「―・い我が子」「―・い声で歌う」

③小さくて美しい。「―・いスズランの花」

⇒かわいい子には旅をさせよ

か‐ろう【花郎】クワラウ

新羅の、愛国的な貴族子弟の精神的・肉体的修養団体である花郎徒の指導者。

か‐ろう【家老】‥ラウ

江戸時代、大名の重臣で、家中の武士を統率し、家務を総轄した職。1藩に数名以上おり、普通は世襲。この名は鎌倉時代からあった。年寄。宿老。

⇒かろう‐かく【家老格】

⇒かろう‐なみ【家老並】

⇒かろう‐れつ【家老列】

か‐ろう【過労】クワラウ

働きすぎてつかれること。「―で倒れる」

⇒かろう‐し【過労死】

かろ・うカロフ

〔他四〕

(四国・九州で)背負う。かるう。浄瑠璃、博多小女郎波枕「頭抱へて雇人やといどに―・はれ」

が‐ろう【画廊】グワラウ

絵画などの陳列場。また、画商の店。ギャラリー。

が‐ろう【画楼】グワ‥

①彩色して美しく装飾した楼。

②絵にかいたような美しいたかどの。

かろう‐かい【哥老会】‥ラウクワイ

中国清代の秘密結社。乾隆(1736〜1795)の頃成立といわれ、清朝を倒して漢民族の王朝を復興するのを趣旨とした。哥弟会。弟兄会。

かろう‐かく【家老格】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐こん【瓜呂根】クワ‥

キカラスウリ・シナカラスウリの塊根の外皮を去って乾燥した生薬。漢方薬として滋養・催乳に用いる。かろこん。→天花粉てんかふん

かろう‐し【過労死】クワラウ‥

過度な仕事が原因の労働者の死亡。1980年代後半から一般化した語。

⇒か‐ろう【過労】

かろう‐じて【辛うじて】カラウ‥

〔副〕

(カラクシテの音便)ようやく。やっと。わずかに。「―間に合った」

かろうど【唐櫃】カラウド

(カロウトとも)

①(カラウヅの転)(→)「からびつ」に同じ。平家物語11「内侍所ないしどころの御―をもつて」。日葡辞書「ヨロイガラウト」

②(屍櫃からひつの意か)棺ひつぎ。狂言、二千石じせんせき「乾いぬいの隅に壇をつき、石の―を切つてすゑ」

③墓石の下に設けた石室。

かろう‐なみ【家老並】‥ラウ‥

(→)家老列に同じ。

⇒か‐ろう【家老】

かろう‐れつ【家老列】‥ラウ‥

譜代ふだいの家老ではなくて、才幹をもって挙用され、家老の列に加わった者。家老格。家老並かろうなみ。家老脇。

⇒か‐ろう【家老】

かろ‐がろ【軽軽】

さも軽そうなさま。かるがる。

かろがろ・し【軽軽し】

〔形シク〕

「かるがるし」に同じ。白氏文集天永点「慎みて勿まな身を将もて軽カロガロシク人に許すこと」

かろ‐きょう【下路橋】‥ケウ

道路や軌道面が橋桁の下側にある橋。↔上路橋

か‐ろく【加禄】

禄高を増加すること。加増かぞう。

か‐ろく【家禄】

①主君から家臣に世襲的に与えられる俸禄。江戸時代、幕府では旗本・御家人に、大名では士さむらいに付いていた禄。

②1869年(明治2)華族・士族の家格に与えた俸禄。76年秩禄処分により廃止。

かろく【嘉禄】

[博物志]鎌倉中期、後堀河天皇朝の年号。元仁2年4月20日(1225年5月28日)改元、嘉禄3年12月10日(1228年1月18日)安貞に改元。

カロザース【Wallace Hume Carothers】

アメリカの化学者。デュポン社の研究所で系統的に重合の研究を行い、初期の合成ゴムであるポリクロロ‐プレン(ネオプレン)や最初の合成繊維ナイロンを発明。(1896〜1937)

かろ・し【軽し】

〔形ク〕

①目方が少ない。源氏物語少女「風にちるもみぢは―・し」

②大した程度でない。重大でない。宇治拾遺物語9「罪に任せて重く―・く誡むることありければ」

③威厳が乏しい。大した身分でない。源氏物語帚木「おのづから―・き方にぞおぼえ侍るかし」

④あつかいが手軽である。いいかげんである。源氏物語常夏「この君をさし出でたらむに、え―・くはおぼさじ」

⑤おちつきがない。軽薄である。源氏物語初音「心―・き人のつらにて」

↔重し

かろし・める【軽しめる】

〔他下一〕[文]かろし・む(下二)

かろんずる。あなどる。軽侮する。今昔物語集1「ゆめゆめ―・め奉ることなかれ」

カロチン

⇒カロテン

カロッサ【Hans Carossa】

ドイツの詩人・小説家・医師。「詩集」、小説「ドクトル‐ビュルガーの運命」「美しき惑いの年」、従軍記「ルーマニア日記」など。自伝的作品が多い。(1878〜1956)

ガロップ【galop】

⇒ギャロップ

カロテノイド【carotenoid; carotinoid】

動植物界に広く分布している一群の色素の総称。ニンジン・トマト・柑橘類に見られるように黄・橙・赤のものが多いが、紫色のものもある。光による生体反応の阻害を防止する働きをもつ。多くは炭素原子数40個の長い鎖状構造で、発色の原因となる共役二重結合を重複して持つ。天然カロテノイドはカロテン・キサントフィルなど約300種、多くは数種混在する。カロチノイド。

カロテン【carotene; carotin】

動植物に含まれる重要な一群の色素。カロテノイドの一種。結晶は暗赤色。ニンジンの根、バター、卵黄の黄色物質の主成分。緑葉中では葉緑素と共存し、動物体内では代謝されてビタミンAとなる。カロチン。

かろ‐とうせん【夏炉冬扇】

[論衡逢遇「作無益之能、納無補之説、以夏進炉以冬奏扇」]時機にあわない無用の事物のたとえ。「六日の菖蒲あやめ十日の菊」の類。芭蕉、許六離別ノ詞「予が風雅は―のごとし」

かろ‐はずみ【軽はずみ】‥ハヅミ

(→)「かるはずみ」に同じ。

かろび‐やか【軽びやか】

かるがるとしたさま。かろやか。今昔物語集27「装束―にして、馬に乗りて行くに」

かろ・ぶ【軽ぶ】

〔自上二〕

①軽そうである。身軽な様子である。枕草子35「さばかり―・び涼しげなる御中に、あつかはしげなるべけれど」

②かるくふるまう。軽率と見られる。源氏物語帚木「末の世にも聞き伝へて―・びたる名をや流さむ」

③低く軽い身分である。源氏物語若菜上「まだ年いと若くて、むげに―・びたるほどなり」

かろ‐み【軽み】

(→)「かるみ」に同じ。

かろ・む【軽む】

[一]〔他下二〕

①かるくする。少なくする。源氏物語賢木「その罪を―・めてゆるし給へ」

②かろんずる。あなどる。源氏物語葵「な、いたう―・め給ひそと、いさめ給ふものから」

[二]〔自四〕

かるくなる。栄華物語木綿四手「少し―・ませ給ふやうなれば」

カロメル【calomel】

甘汞かんこう。→塩化水銀1。

⇒カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

カロメル‐でんきょく【カロメル電極】

水銀の上に塩化水銀(Ⅰ)と水銀を糊状にまぜたものをおき、さらにその上に一定濃度の塩化カリウム水溶液を入れて作った電極。安定で再現性がよいので水素電極の代りによく用いる。甘汞かんこう電極。

⇒カロメル【calomel】

かろ‐やか【軽やか】

いかにも軽そうなさま。軽快なさま。「―に踊る」「―な足どり」

かろ‐らか【軽らか】

①いかにも軽そうなさま。かろやか。源氏物語若紫「いと―にかき抱きて」

②手軽なさま。簡単なさま。源氏物語夕顔「―にえしもまぎれ給ふまじきを」

③かるがるしいさま。軽率なさま。源氏物語明石「田舎人こそ…さやうに―に語らふわざをもすなれ」

④大した身分や地位でないさま。源氏物語夕霧「齢つもらず―なりし程に」

カロリー【calorie】

(ラテン語のcalor(熱)に由来)

①熱量の単位。計量法では1カロリーを4.18605ジュールと定めているが、今日の国際単位系(SI)では推奨しがたい単位とされている。通常、1カロリーは1気圧下で1グラムの純水の温度をセ氏14.5度から15.5度に高めるのに要する熱量と定義される。記号cal →ジュール。

②栄養学ではふつう1キロカロリー(1000カロリー)のこと。栄養価を燃焼熱で表す際に用いる。記号Cal 「低―の食事」

カロリメーター【calorimeter】

(→)熱量計に同じ。

カロリュス‐デュラン【Carolus-Duran】

フランスの画家。本名Charles Émile Auguste Durand 藤島武二などを指導。女性肖像に優れる。(1837〜1917)

カロリング‐ちょう【カロリング朝】‥テウ

(Carolingians)フランク王国第2の王朝。751年ピピンに始まり、シャルルマーニュ治世に版図を今のドイツ・フランス・オランダ・北イタリアなどへ拡げ、法制を整え、古代ローマの学芸を復興。843年ヴェルダン条約により王国は三分され、独・仏・伊三国の原形を形成。→メロヴィング朝

カロリン‐しょとう【カロリン諸島】‥タウ

(Caroline Islands)西太平洋、ミクロネシアの島嶼中、マリアナ・マーシャルの2諸島を除く島々の総称。

カロル【carol】

中世以来のイギリスの民衆的なクリスマス祝歌。キャロル。

かろ‐ろか【軽ろか】

(→)「かろらか」に同じ。

ガロワ【Évariste Galois】

フランスの数学者。少年時代から天才を発揮し、群論について研究、近世の高次代数方程式の解法の理論(ガロワの理論)を発展させ、代数方程式が代数的に解けるための必要十分条件を群の言葉で与えた。(1811〜1832)

か‐ろん【歌論】

和歌に関する評論または文学論。歌の要素・本質・分類・風体・詠作法などに対する見解。

カロン【François Caron】

平戸のオランダ商館長。1619年(元和5)来日、20年余滞在。日本語をよくし、日蘭貿易の再開に尽くす。著「日本大王国志」。(1600〜1673)

カロン【Charōn】

ギリシア神話で冥府の川の渡し守。死者が口に含んだ小銭を取り、舟は死者に漕がせた。

が‐ろん【画論】グワ‥

絵画に関する論評または理論。

ガロン【gallon】

ヤード‐ポンド法の体積の単位。1ガロンはイギリスでは約4.546リットル、アメリカでは約3.785リットル。日本では後者を用いる。記号gal

かろん・じる【軽んじる】

〔他上一〕

「かろんずる」に同じ。

かろん・ずる【軽んずる】

〔他サ変〕[文]かろん・ず(サ変)

(カロミスの音便)

①軽くする。平家物語2「刑の疑はしきをば―・ぜよ」

②軽いものと見る。大切に思わない。日葡辞書「イノチヲカロンズル」

③見下げる。あなどる。

ガロンヌ【Garonne】

フランス南西部、アキテーヌ地方の川。ピレネー山脈に発し、ジロンドの三角江を経て大西洋に注ぐ。長さ647キロメートル。

かわカハ

姉女房。→一枚かわ

かわカハ

(九州・沖縄などで)井戸。かあ。いかわ。

かわ【川・河】カハ

地表の水が集まって流れる水路。河川。河流。古事記下「―の辺に生ひ立だてる」。「―を渡る」

⇒川涸る

⇒川の字に寝る

かわ【皮・革】カハ

➊覆って外面となるもの。

①動植物の外表を覆う膜など。新撰六帖5「身をすてて後さへ人を恋ひをればさこそは骨と―となるらん」。「蜜柑の―」「面つらの―」

②(「側」とも書く)中に物を詰め、その覆いとするもの。「蒲団の―」「ギョーザの―」

③物の表面。うわかわ。「化けの―を剥がす」

➋おもに獣類の皮を剥いでつくったもの。

①皮を肉から剥ぎ取ったもの。あらかわ。毛皮。

②(「革」と書く)あらかわの毛を除去したもの。また、なめしたもの。「牛―の靴」「わにの―の装身具」

③鼓つづみの別称。万代和歌集狂歌集「節のそろはぬしほから声、―に合はぬをいかにせん」

⇒皮か身か

⇒皮を引けば身があがる

かわ【側】カハ

(「皮」と同源か。多くガワとも)

①物の一つの方向・面。「北の―の家」「窓に近い―の人」

②相対する二つの一方。片方。「会社の―に立つ」

③(中味に対し)外側を囲むもの。ふち。「時計の―」

かわ【鈹】カハ

銅・鉛・ニッケルなどの硫化鉱からその金属を得る工程中、溶錬作業で生じる金属分を主とする中間生成物。主として硫化物。マット。

か‐わ【佳話】

よい話。美談。

か‐わ【歌話】

和歌に関する話。

がわ【側】ガハ

①⇒かわ(側)。

②当事者以外の、近くにいただけの人。はた。まわり。「―がさわぐ」

③俳諧・狂歌などの社中や流儀。「其角―」

ガワー【John Gower】

イギリスの詩人。チョーサーの友人。英語韻文の説話集「恋する男の告解」はキリスト教の七つの罪を主題とする長詩。(1330頃〜1408)

かわ‐あい【川合い】カハアヒ

川と川とのあう所。合流点。山家集「―や真木の裾山」

かわ‐あかり【川明り】カハ‥

日が暮れたあと、川の表面のほのかに明るいこと。

かわ‐あき【川明き】カハ‥

川どめを解除すること。かわあけ。↔川留め

かわ‐あげ【川揚げ】カハ‥

川から水を陸上に汲み揚げること。また、川から荷物などを陸地に揚げること。

⇒かわあげ‐みず【川揚げ水】

⇒かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】

かわあげ‐みず【川揚げ水】カハ‥ミヅ

田畑灌漑のため、川から揚げた水。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわあげ‐ようすい【川揚げ用水】カハ‥

川揚げ水を堰せきとめて貯えておく所。また、その水を田畑に通ずる水路。

⇒かわ‐あげ【川揚げ】

かわ‐あそび【川遊び】カハ‥

川に舟を浮かべるなどして風情をたのしみ遊ぶこと。川逍遥かわしょうよう。

かわ‐あつ【皮厚】カハ‥

つらの皮の厚いこと。恥知らず。鉄面皮。

カワード【Noel P. Coward】

イギリスの俳優・劇作家。諷刺喜劇やミュージカル・レビューで活躍。(1899〜1973)

かわ‐あみ【川浴み】カハ‥

川で水浴すること。

かわ‐あ・む【川浴む】カハ‥

〔自上二〕

①川で水浴する。

②沐浴する。大唐西域記長寛点「罪咎は積れりといへども、沐浴カハアミカシラアラヘば便ち除かる」

かわ‐あらし【川嵐】カハ‥

川辺に吹き起こる強い風。

かわい【川合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐ぎょくどう【川合玉堂】

かわい【河井】カハヰ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐かんじろう【河井寛次郎】

⇒かわい‐すいめい【河井酔茗】

⇒かわい‐つぐのすけ【河井継之助】

⇒かわい‐りゅう【河井流】

かわい【河合】カハヒ

姓氏の一つ。

⇒かわい‐えいじろう【河合栄治郎】

⇒かわい‐おとくに【河合乙州】

⇒かわい‐そら【河合曾良】

⇒かわい‐たけお【河合武雄】

⇒かわい‐はやお【河合隼雄】

か‐わい【河淮】

黄河と淮水。

かわいカハイ

〔形〕

カワイイの約。浮世風呂前「伊吾よ伊吾よと呼んでもみたが―よし松は誰と寝た」

⇒かわいかわいは憎いの裏

かわい・いカハイイ

〔形〕

(カワユイの転。「可愛い」は当て字)

①いたわしい。ふびんだ。かわいそうだ。三体詩抄「万民の枯骨となりたるは―・い事ではをりないか」

②愛すべきである。深い愛情を感じる。「―・い我が子」「―・い声で歌う」

③小さくて美しい。「―・いスズランの花」

⇒かわいい子には旅をさせよ

きゃつ【彼奴】🔗⭐🔉

きゃつ【彼奴】

〔代〕

(カ(彼)ヤツ(奴)の転)第三者を卑しめて、また親しみをこめたりふざけたりして呼ぶ語。あいつ。保元物語「一定―は引き設けてぞ云ふらん」

⇒きゃつ‐ばら【彼奴原】

⇒きゃつ‐め【彼奴奴】

⇒きゃつ‐ら【彼奴等】

きゃつ‐ばら【彼奴原】🔗⭐🔉

きゃつ‐ばら【彼奴原】

〔代〕

「きゃつ」の複数。太平記23「―蟇目ひきめ負せてくれよ」

⇒きゃつ【彼奴】

きゃつ‐め【彼奴奴】🔗⭐🔉

きゃつ‐め【彼奴奴】

〔代〕

「きゃつ」を強めていう語。

⇒きゃつ【彼奴】

きゃつ‐ら【彼奴等】🔗⭐🔉

きゃつ‐ら【彼奴等】

〔代〕

「きゃつ」の複数。あいつら。

⇒きゃつ【彼奴】

ひ‐が【彼我】🔗⭐🔉

ひ‐が【彼我】

彼と我。相手と自分。「―の力関係」

ひ‐がん【彼岸】🔗⭐🔉

ひ‐がん【彼岸】

〔仏〕

①河の向う岸。生死の海を渡って到達する終局・理想・悟りの世界。涅槃ねはん。↔此岸しがん。→波羅蜜はらみつ。

②彼岸会の略。

③春分・秋分の日を中日として、その前後7日間。俳諧では特に春の彼岸をいう。〈[季]春〉。→秋彼岸。

⇒ひがん‐え【彼岸会】

⇒ひがん‐ざくら【彼岸桜】

⇒ひがん‐にし【彼岸西風】

⇒ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

⇒ひがんばな‐か【彼岸花科】

⇒ひがん‐まいり【彼岸参り】

ひがん‐え【彼岸会】‥ヱ🔗⭐🔉

ひがん‐え【彼岸会】‥ヱ

彼岸の7日間に行う仏事。平安初期から朝廷で行われ、江戸時代には庶民の間に年中行事化した。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐ざくら【彼岸桜】🔗⭐🔉

ひがん‐ざくら【彼岸桜】

①日本の中西部に多いサクラの一種。小高木で花季が早く、春の彼岸の頃、葉より先に淡紅色の美花をつける。観賞用に栽植。コヒガン。アケボノヒガン。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

②エドヒガンの俗称。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐にし【彼岸西風】🔗⭐🔉

ひがん‐にし【彼岸西風】

春の彼岸の頃に吹く西風。〈[季]春〉。→涅槃西風ねはんにしかぜ。

⇒ひ‐がん【彼岸】

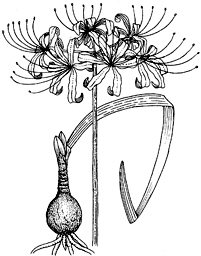

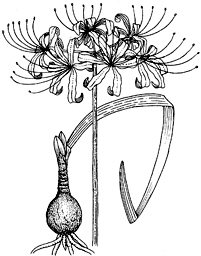

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】🔗⭐🔉

ひがん‐ばな【彼岸花・石蒜】

ヒガンバナ科の多年草。田のあぜ・墓地など人家近くに自生。秋の彼岸頃、30センチメートル内外の一茎を出し、頂端に赤色の花を多数開く。花被は6片で外側に反り、雌しべ・雄しべは長く突出。冬の初め頃から線状の葉を出し、翌年の春枯れる。有毒植物だが、鱗茎は石蒜せきさんといい薬用・糊料とする。カミソリバナ。シビトバナ。トウロウバナ。マンジュシャゲ。捨子花。天蓋花。〈[季]秋〉

ひがんばな

ヒガンバナ

提供:OPO

ヒガンバナ

提供:OPO

⇒ひ‐がん【彼岸】

⇒ひ‐がん【彼岸】

ヒガンバナ

提供:OPO

ヒガンバナ

提供:OPO

⇒ひ‐がん【彼岸】

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ🔗⭐🔉

ひがんばな‐か【彼岸花科】‥クワ

単子葉植物の一科。熱帯・亜熱帯を中心に約85属1100種ある。多くは多年草で鱗茎か根茎をもつ。花は両性、花被は6片で内外2輪。雄しべは6、雌しべは1、ユリ科に似るが、子房下位、散形花序などの点で異なる。ヒガンバナ・スイセン・アマリリスなど。

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

ひがん‐まいり【彼岸参り】‥マヰリ

彼岸会ひがんえの7日中に寺院や先祖の墓にまいること。また、寺院から檀家に読経に行くこと。ひがんもうで。〈[季]春〉

⇒ひ‐がん【彼岸】

ひ‐し【彼此】🔗⭐🔉

ひ‐し【彼此】

あれとこれ。あれこれ。

[漢]彼🔗⭐🔉

彼 字形

筆順

筆順

〔彳部5画/8画/常用/4064・4860〕

〔音〕ヒ(呉)(漢)

〔訓〕かれ・かの=

[意味]

①自分(たち)の側から見て第三者。あの人。かれ。あれ。(対)此し。「彼我・彼此ひし」▶中国語では多く「他」を用いる。

②あそこの。かなたの。あの。かの。「彼岸」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「皮」(=なめし皮を手でむこうへ押しやる形。はなれ去る)。むこうの方へ行く意から、あちら、の意。

[難読]

彼是あれこれ・彼方かなた・あなた・あち・彼処かしこ・彼奴きゃつ・あいつ

〔彳部5画/8画/常用/4064・4860〕

〔音〕ヒ(呉)(漢)

〔訓〕かれ・かの=

[意味]

①自分(たち)の側から見て第三者。あの人。かれ。あれ。(対)此し。「彼我・彼此ひし」▶中国語では多く「他」を用いる。

②あそこの。かなたの。あの。かの。「彼岸」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「皮」(=なめし皮を手でむこうへ押しやる形。はなれ去る)。むこうの方へ行く意から、あちら、の意。

[難読]

彼是あれこれ・彼方かなた・あなた・あち・彼処かしこ・彼奴きゃつ・あいつ

筆順

筆順

〔彳部5画/8画/常用/4064・4860〕

〔音〕ヒ(呉)(漢)

〔訓〕かれ・かの=

[意味]

①自分(たち)の側から見て第三者。あの人。かれ。あれ。(対)此し。「彼我・彼此ひし」▶中国語では多く「他」を用いる。

②あそこの。かなたの。あの。かの。「彼岸」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「皮」(=なめし皮を手でむこうへ押しやる形。はなれ去る)。むこうの方へ行く意から、あちら、の意。

[難読]

彼是あれこれ・彼方かなた・あなた・あち・彼処かしこ・彼奴きゃつ・あいつ

〔彳部5画/8画/常用/4064・4860〕

〔音〕ヒ(呉)(漢)

〔訓〕かれ・かの=

[意味]

①自分(たち)の側から見て第三者。あの人。かれ。あれ。(対)此し。「彼我・彼此ひし」▶中国語では多く「他」を用いる。

②あそこの。かなたの。あの。かの。「彼岸」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「皮」(=なめし皮を手でむこうへ押しやる形。はなれ去る)。むこうの方へ行く意から、あちら、の意。

[難読]

彼是あれこれ・彼方かなた・あなた・あち・彼処かしこ・彼奴きゃつ・あいつ

広辞苑に「彼」で始まるの検索結果 1-61。もっと読み込む