複数辞典一括検索+![]()

![]()

おさか【忍坂】🔗⭐🔉

おさか【忍坂】

奈良県桜井市の古地名。道臣命みちのおみのみことが神武天皇の命により賊を誘殺したという伝説の地。おしさか。

しのば・せる【忍ばせる】🔗⭐🔉

しのば・せる【忍ばせる】

〔他下一〕

人に知られないようにする。こっそりと隠しておく。「足音を―・せる」「ポケットにピストルを―・せる」「敵中にスパイを―・せる」

しのび【忍び】🔗⭐🔉

しのび【忍び】

①こらえること。我慢すること。

②ひそかにすること。

㋐身を隠して敵陣または城・人家などに入りこむ術。忍びの術。忍術。

㋑「忍びの者」の略。太平記20「或夜の雨風の紛れに、逸物の―を八幡山へ入れて」

㋒「忍び歩あるき」の略。おしのび。

㋓窃盗せっとうの異名。

㋔表に小さく裏に大きな針目で縫いつけること。

⇒しのび‐あい【忍び逢い】

⇒しのび‐あし【忍び足】

⇒しのび‐あみがさ【忍び編笠】

⇒しのび‐あるき【忍び歩き】

⇒しのび‐おとこ【忍び男】

⇒しのび‐おんな【忍び女】

⇒しのび‐がえし【忍び返し】

⇒しのび‐がき【忍び垣】

⇒しのび‐かご【忍び駕籠】

⇒しのび‐くぎ【忍び釘】

⇒しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】

⇒しのび‐ぐみ【忍び組】

⇒しのび‐ぐるま【忍び車】

⇒しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】

⇒しのび‐ごえ【忍び声】

⇒しのび‐ごと【忍び言】

⇒しのび‐ごと【忍び事】

⇒しのび‐ごま【忍駒】

⇒しのび‐さんじゅう【忍三重】

⇒しのび‐じ【忍び路】

⇒しのび‐しのび【忍び忍び】

⇒しのび‐ずきん【忍び頭巾】

⇒しのび‐すげ【忍び菅】

⇒しのび‐だ【忍び田】

⇒しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】

⇒しのび‐づま【忍び夫】

⇒しのび‐づま【忍び妻】

⇒しのび‐で【忍び手・短手】

⇒しのび‐どころ【忍び所・偲び所】

⇒しのび‐とり【忍び取り】

⇒しのび‐ながし【忍び流し】

⇒しのび‐なき【忍び泣き】

⇒しのび‐なみだ【忍び涙】

⇒しのび‐に【忍びに】

⇒しのび‐ね【忍び音】

⇒しのび‐ねお【忍根緒】

⇒しのび‐の‐お【忍の緒】

⇒しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】

⇒しのび‐の‐もの【忍びの者】

⇒しのび‐び【忍び火】

⇒しのび‐びと【忍び人】

⇒しのび‐ぶね【忍び船】

⇒しのび‐まわり【忍び回り】

⇒しのび‐めつけ【忍目付】

⇒しのび‐もとゆい【忍元結】

⇒しのび‐ものみ【忍び物見】

⇒しのび‐わらい【忍び笑い】

しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ🔗⭐🔉

しのび‐あい【忍び逢い】‥アヒ

男女が人目をさけて逢うこと。密会。

⇒しのび【忍び】

しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ🔗⭐🔉

しのび‐あ・う【忍び逢う】‥アフ

〔自五〕

思いあう男女が人目を避けてあう。密会する。

しのび‐あし【忍び足】🔗⭐🔉

しのび‐あし【忍び足】

他人に気づかれないようにこっそりと歩く足どり。ぬきあし。「―で近づく」

⇒しのび【忍び】

しのび‐あみがさ【忍び編笠】🔗⭐🔉

しのび‐あみがさ【忍び編笠】

遊里に遊ぶ者が顔をかくすためにかぶった編笠。忍び笠。

⇒しのび【忍び】

しのび‐あるき【忍び歩き】🔗⭐🔉

しのび‐あるき【忍び歩き】

①(身分の高い者などが)他人に知られないように身をやつして外出すること。微行。おしのび。しのびありき。

②(→)「しのびあし」に同じ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐い・る【忍び入る】🔗⭐🔉

しのび‐い・る【忍び入る】

〔自五〕

人に知れないように入り込む。

しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

しのび‐おとこ【忍び男】‥ヲトコ

かくし男。まおとこ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ🔗⭐🔉

しのび‐おんな【忍び女】‥ヲンナ

①かくし女。情婦。

②私娼。

⇒しのび【忍び】

しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ🔗⭐🔉

しのび‐がえし【忍び返し】‥ガヘシ

塀などの上にとがった竹・木・鉄などをつらね立てた設備。盗賊などの忍び入るのを防ぐためのもの。矢切やぎり。日葡辞書「シノビガエシ、また、シノビガエリ」

忍び返し

⇒しのび【忍び】

⇒しのび【忍び】

⇒しのび【忍び】

⇒しのび【忍び】

しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス🔗⭐🔉

しのび‐かえ・す【忍び返す】‥カヘス

〔自四〕

苦しい気持などをおさえる。源氏物語宿木「―・しつつ聞きも入れぬさまにて過し給ふ」

しのび‐がき【忍び垣】🔗⭐🔉

しのび‐がき【忍び垣】

高さ約2メートル、上・中・下3段に分かれ、上段は建仁寺垣のようにし、中段は葭よしを用い櫛形のすかしなどを設け、下段は大竹の二つ割にしたのを斜めに組み合わせた垣。

⇒しのび【忍び】

しのび‐かご【忍び駕籠】🔗⭐🔉

しのび‐かご【忍び駕籠】

人目をしのんで駕籠に乗ること。また、その駕籠。

⇒しのび【忍び】

しのび‐がた・い【忍び難い】🔗⭐🔉

しのび‐がた・い【忍び難い】

〔形〕[文]しのびがた・し(ク)

我慢することができない。耐えがたい。森鴎外、渋江抽斎「五百いおは情として―・くはあつたが」

しのび‐くぎ【忍び釘】🔗⭐🔉

しのび‐くぎ【忍び釘】

かくしくぎ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】🔗⭐🔉

しのび‐ぐさ【忍び草・慕草】

慕い思う原因となるもの。しのぶぐさ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ぐみ【忍び組】🔗⭐🔉

しのび‐ぐみ【忍び組】

忍びの者の仲間。伊賀組・甲賀組の類。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ぐるま【忍び車】🔗⭐🔉

しのび‐ぐるま【忍び車】

人目に立たないように隠れて車に乗って行くこと。また、その車。

⇒しのび【忍び】

しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】🔗⭐🔉

しのび‐けんどん【忍倹飩・忍慳貪】

近世、江戸で倹飩そばを運ぶのに用いた長方形の箱。中にしきりがあって狭い方に汁つぎ・辛みなどを入れた。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

しのび‐ごえ【忍び声】‥ゴヱ

他に聞こえないように発する低い声。ひそひそ声。しのびね。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ごと【忍び言】🔗⭐🔉

しのび‐ごと【忍び言】

ひそひそばなし。内証話。私語。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ごと【忍び事】🔗⭐🔉

しのび‐ごと【忍び事】

かくしごと。内証ごと。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ごま【忍駒】🔗⭐🔉

しのび‐ごま【忍駒】

①三味線の音を小さくするために用いる駒。

②地歌の曲名。峰崎勾当作曲。

⇒しのび【忍び】

しのび‐こ・む【忍び込む】🔗⭐🔉

しのび‐こ・む【忍び込む】

〔自五〕

忍んではいりこむ。しのびいる。「留守宅に―・む」

しのび‐こ・む【忍び籠む】🔗⭐🔉

しのび‐こ・む【忍び籠む】

〔他下二〕

心に深く包み隠す。源氏物語椎本「ひとことうち出で聞ゆるついでなく―・めたりければ」

しのび‐じ【忍び路】‥ヂ🔗⭐🔉

しのび‐じ【忍び路】‥ヂ

隠れしのんで行くみち。特に男女がひそかに互いのもとに通うこと。

⇒しのび【忍び】

しのび‐しのび【忍び忍び】🔗⭐🔉

しのび‐しのび【忍び忍び】

特に人目を避けること。源氏物語帚木「―の御方違所おんかたたがえどころ」

⇒しのび【忍び】

しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

しのび‐ずきん【忍び頭巾】‥ヅ‥

遊里通いなど、忍び歩きに用いた頭巾。

⇒しのび【忍び】

しのび‐すげ【忍び菅】🔗⭐🔉

しのび‐すげ【忍び菅】

地中に根の生え広がった菅。

⇒しのび【忍び】

しのび‐だ【忍び田】🔗⭐🔉

しのび‐だ【忍び田】

隠して年貢を納めない田地。隠し田。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

しのび‐ぢょうちん【忍び提灯】‥ヂヤウ‥

①貴人が人目をしのんで夜出かける時に用いた、替え紋の提灯。

②「がんどうぢょうちん」の別称。

⇒しのび【忍び】

しのび‐づま【忍び夫】🔗⭐🔉

しのび‐づま【忍び夫】

かくしおとこ。みそかお。しのびおとこ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐づま【忍び妻】🔗⭐🔉

しのび‐づま【忍び妻】

かくしおんな。かくしめ。かこいもの。しのびおんな。

⇒しのび【忍び】

しのび‐で【忍び手・短手】🔗⭐🔉

しのび‐で【忍び手・短手】

(シノビテとも)音の立たないように打ち合わす拍手かしわで。神道の葬儀で行う。

⇒しのび【忍び】

しのび‐どころ【忍び所・偲び所】🔗⭐🔉

しのび‐どころ【忍び所・偲び所】

①かくれひそむ所。忍んで通う所。源氏物語紅梅「通ひ給ふ―多く」

②なつかしく思うこと。また、その所。源氏物語真木柱「ここら年経給へる御すみかの、いかでか―なくはあらむ」

⇒しのび【忍び】

しのび‐とり【忍び取り】🔗⭐🔉

しのび‐とり【忍び取り】

ひそかに侵入して敵城を乗っ取ること。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ない【忍びない】🔗⭐🔉

しのび‐ない【忍びない】

がまんできない。耐えられない。「聞くに―」

しのび‐ながし【忍び流し】🔗⭐🔉

しのび‐ながし【忍び流し】

表面的には栄転であるが、実は退けて遠方の官にうつすこと。左遷。孝徳紀「是れ隠流しのびながしか」

⇒しのび【忍び】

しのび‐なき【忍び泣き】🔗⭐🔉

しのび‐なき【忍び泣き】

声を立てずに泣くこと。人知れず泣くこと。

⇒しのび【忍び】

しのび‐な・く【忍び泣く】🔗⭐🔉

しのび‐な・く【忍び泣く】

〔自五〕

人に気づかれないように泣く。声を立てずに泣く。

しのび‐なみだ【忍び涙】🔗⭐🔉

しのび‐なみだ【忍び涙】

人知れず流す涙。忍び泣きの涙。

⇒しのび【忍び】

しのび‐に【忍びに】🔗⭐🔉

しのび‐に【忍びに】

〔副〕

人知れず。ひそかに。源氏物語帚木「―御文通はしなどして」

⇒しのび【忍び】

しのび‐ね【忍び音】🔗⭐🔉

しのび‐ね【忍び音】

①ひそひそ声。しのびごえ。源平盛衰記31「夜ふくるまでは―に念仏申し」

②陰暦4月頃、ホトトギスがまだ声をひそめて鳴くこと。また、その声。落窪物語3「ほととぎす待ちつる宵の―はまどろまねども驚かれけり」

③忍び泣くこと。また、そのかすかな声。更級日記「―をのみ泣きて」

⇒しのび【忍び】

しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ🔗⭐🔉

しのび‐ねお【忍根緒】‥ヲ

(→)「しのびのお」に同じ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ🔗⭐🔉

しのび‐の‐お【忍の緒】‥ヲ

兜かぶとの鉢につけてあごのところで結ぶ紐ひも。しのびねお。兜の緒。

⇒しのび【忍び】

しのび‐のこ・す【忍び残す】🔗⭐🔉

しのび‐のこ・す【忍び残す】

〔他四〕

隠して出さずに置く。源氏物語薄雲「そこにはかく―・されたる事ありけるを」

しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】🔗⭐🔉

しのび‐の‐じゅつ【忍びの術】

敵情偵察・暗殺などの目的で、ひそかに敵陣や人家に入り込む術。にんじゅつ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐の‐もの【忍びの者】🔗⭐🔉

しのび‐の‐もの【忍びの者】

忍びの術を使う者。間者。しのび。

⇒しのび【忍び】

しのび‐び【忍び火】🔗⭐🔉

しのび‐び【忍び火】

音を立てずに打つ切火きりび。

⇒しのび【忍び】

しのび‐びと【忍び人】🔗⭐🔉

しのび‐ぶね【忍び船】🔗⭐🔉

しのび‐ぶね【忍び船】

人目を忍んで漕ぐ船。

⇒しのび【忍び】

しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ🔗⭐🔉

しのび‐まわり【忍び回り】‥マハリ

①ひそかに巡回して見回ること。また、その人。

②(→)忍目付しのびめつけに同じ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ🔗⭐🔉

しのび‐もとゆい【忍元結】‥ユヒ

元結の掛け方の一つ。外部から見えないように結ぶもの。

⇒しのび【忍び】

しのび‐ものみ【忍び物見】🔗⭐🔉

しのび‐ものみ【忍び物見】

戦場で、山野に隠れて敵情をさぐる者。足軽などがこれに当たった。かすりものみ。しばみ。

⇒しのび【忍び】

しのび‐やか【忍びやか】🔗⭐🔉

しのび‐やか【忍びやか】

しのんでするさま。ひそかにするさま。源氏物語夕霧「―なる声づかひなどを、よろしう聞きなし給へり」。「―な足音」「―に近づく」

しのび‐よ・る【忍び寄る】🔗⭐🔉

しのび‐よ・る【忍び寄る】

〔自五〕

相手が気づかないうちにそっと近づく。太平記14「敵の陣近く―・り」。「―・る秋」「インフレが―・る」

しのび‐わた・る【忍び渡る】🔗⭐🔉

しのび‐わた・る【忍び渡る】

〔自四〕

①(「偲び渡る」とも混同して)恋い慕う気持を我慢しながら、長い年月を過ごす。源氏物語夕霧「年ごろ―・り給ひける心のうちを」

②ひそかに行く。人目を避けて来る。夜の寝覚3「夜さりしのびてわたらせ給ひて」

しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ🔗⭐🔉

しのび‐わらい【忍び笑い】‥ワラヒ

人に気づかれないように声を殺して笑うこと。また、その笑い。

⇒しのび【忍び】

しのぶ【忍】🔗⭐🔉

しのぶ【忍】

①シノブ科のシダ。茎は淡褐色の鱗毛を密生。葉柄は淡褐色で、長さ約5〜10センチメートル。葉は数回羽状に分裂。根茎をからみ合わせてしのぶ玉・釣忍つりしのぶとして観賞用に軒下などに吊す。シノブグサ。

②忍摺しのぶずりの略。

③襲かさねの色目。表は薄い萌葱もえぎ、裏は青。

④忍髷しのぶわげの略。

⇒しのぶ‐いし【忍石】

⇒しのぶ‐ぐさ【忍草】

⇒しのぶ‐ずり【忍摺・信夫摺】

⇒しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】

⇒しのぶ‐の‐そで【忍の袖】

⇒しのぶ‐まんじゅう【忍饅頭】

⇒しのぶ‐もじずり【忍捩摺】

⇒しのぶ‐わげ【忍髷】

しの・ぶ【忍ぶ】🔗⭐🔉

しの・ぶ【忍ぶ】

[一]〔他上二〕

(現代語では五段活用で用いるが、打消に続く時は「しのび」の形も用いる)

①こらえる。我慢する。耐える。万葉集17「わが背子が抓つみし手見つつ―・びかねつも」。源氏物語賢木「―・ぶれど涙ほろほろとこぼれ給ひぬ」。「捨てるに―・びない」

②秘密にする。かくす。源氏物語夕顔「―・ぶるやうこそはと、あながちにも問ひいで給はず」

③(自動詞的に)人目を避ける。かくれる。源氏物語松風「惟光の朝臣例の―・ぶる道はいつとなくいろひ仕うまつる人なれば」

[二]〔他五〕

(意味上の類似から平安時代以後、四段活用の偲ブと混同して生じた活用形)

①こらえる。我慢する。平中物語「こと局に人あまた見ゆるを、え―・ばで言ひやる」。「不便を―・ぶ」「恥を―・ぶ」

②表立たないようにする。人目を避ける。(自動詞的にも使う)拾遺和歌集恋「―・ばむに―・ばれぬべき恋ならばつらきにつけてやみもしなまし」。平家物語灌頂「何者のとひ来るやらむ。あれ見よや。―・ぶべきものならば急ぎ―・ばむ」。「世を―・ぶ姿」「人目を―・んで泣く」

しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

しのぶがおか【忍ヶ岡】‥ヲカ

東京、上野公園一帯の古名。しのぶのおか。

しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ🔗⭐🔉

しのぶ‐こいじ【忍ぶ恋路】‥コヒヂ

しのびあう恋の苦しさを表す語。端唄はうた・うた沢に同名の曲がある。

しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】🔗⭐🔉

しのぶ‐の‐ころも【忍の衣】

しのぶずりの衣。通例、人目を忍んで涙にぬれること、または、堪え難くて涙にぬれることにたとえて用いる。新勅撰和歌集恋「逢ふことは―あはれなどまれなる色に乱れそめけん」

⇒しのぶ【忍】

しのぶのそうた【忍ぶの惣太】🔗⭐🔉

しのぶのそうた【忍ぶの惣太】

歌舞伎脚本「都鳥廓白浪みやこどりながれのしらなみ」の通称。河竹黙阿弥作の世話物。1854年(嘉永7)江戸河原崎座初演。隅田川物で、鳥目の侠客(4世市川小団次)が梅若を殺すくだりが評判となる。

しのぶ‐の‐そで【忍の袖】🔗⭐🔉

しのぶ‐の‐そで【忍の袖】

忍の衣の袖。また、忍の衣。源平盛衰記32「―をぞしぼられける」

⇒しのぶ【忍】

しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ🔗⭐🔉

しのふら・う【忍ふらふ】シノフラフ

〔他四〕

(上二段活用のシノフに動作の反復・継続を表す接尾語フの付いた語)ずっとがまんする。堪えつづける。万葉集16「とねりをとこも―・ひかへらひ見つつ」

にん‐かい【忍界】🔗⭐🔉

にん‐かい【忍界】

〔仏〕(衆生しゅじょうが煩悩を忍受する世界の意)人間世界。娑婆しゃば世界。忍土。

にん‐く【忍苦】🔗⭐🔉

にん‐く【忍苦】

苦しみを忍ぶこと。苦痛に堪えること。「―の生活」

にん‐じゃ【忍者】🔗⭐🔉

にん‐じゃ【忍者】

忍びの者。忍術使い。

にん‐じゅ【忍受】🔗⭐🔉

にん‐じゅ【忍受】

忍びこらえて受けること。

にん‐じゅう【忍従】🔗⭐🔉

にん‐じゅう【忍従】

忍耐して服従すること。

○忍の一字にんのいちじ🔗⭐🔉

○忍の一字にんのいちじ

ただひたすら我慢すること。「―で耐え忍ぶ」

⇒にん【忍】

にん‐のう【人皇】‥ワウ

神代と区別して、神武天皇以後の天皇をいう語。

にん‐のう【仁王】‥ワウ

仁王経の略。

⇒にんのう‐え【仁王会】

⇒にんのう‐ぎょう【仁王経】

⇒にんのう‐こう【仁王講】

にんのう‐え【仁王会】‥ワウヱ

春秋二季または天災・疾疫などの際に、宮中の大極殿・紫宸殿・清涼殿などで、仁王経を講読して鎮護国家・万民豊楽を祈願した勅会。日本では660年に始まる。仁王般若会。仁王道場。仁王講。

⇒にん‐のう【仁王】

にんのう‐ぎょう【仁王経】‥ワウギヤウ

仏典の一つ。不空訳「仁王護国般若波羅蜜多経」(2巻)、または鳩摩羅什くまらじゅう訳「仁王般若波羅蜜経」(2巻)の略称。護国安穏のためには般若波羅蜜多を受持すべきことを説く。日本では鎮護国家の三部経の一つとして法華経・金光明経とともに古くから尊重される。仁王般若経。

⇒にん‐のう【仁王】

にんのう‐こう【仁王講】‥ワウカウ

(→)仁王会に同じ。

⇒にん‐のう【仁王】

にん‐ば【人馬】

⇒じんば

にん‐ばつ【人罰】

人から受ける罰。人の罰。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「嬉しいお詞を無下にしたる―にて左京めに捨てられ」

にん‐ぴ【認否】

みとめることとみとめないこと。みとめるかみとめないか。「罪状―」

にんぴ‐ちく【人皮畜】

(人の皮を着た畜生の意)ひとでなし。人畜にんちく。人畜生。人皮畜生。

ニンヒドリン【ninhydrin】

分子式C9H6O4 無色ないし淡黄色の有毒結晶。水溶液をアミノ基をもつ物質と共に加熱すると青紫色を呈する(ニンヒドリン反応)ことから、これらの検出に用いられる。

にん‐ぴにん【人非人】

(人であって人でない意)

①〔仏〕天竜八部衆の総称。特に、そのうちの緊那羅きんならの別称。

②人間以下のもの。特に、人の道にはずれたことをする人間。ひとでなし。平家物語1「この一門にあらざらん人は、皆―なるべし」

にんぴん‐づけ【にんぴん漬】

魚や鶏肉を素揚げか衣揚げにして、合せ酢に漬けたもの。かぴたん漬。

ニンフ【nymph】

①(Nymphē ギリシア)ギリシア神話に出てくる山野・河川・樹木・洞穴などの精霊。若くて美しい女性の姿で、歌と踊りを好む。長寿であるが不死ではない。妖精。

②不完全変態をする昆虫の幼虫。若虫わかむし。

にん‐ぷ【人夫】

①公役に徴用された人民。夫役ぶやくを課せられた人民。

②力仕事に従事する労働者。人足。

にん‐ぷ【任符】

国司に任ずることを命じた公文書。

にん‐ぷ【妊婦】

妊娠している女性。

にんぺい【仁平】

(ニンビョウ・ニンヒョウ・ニンヘイとも)[後漢書]平安後期、近衛天皇朝の年号。久安7年1月26日(1151年2月14日)改元、仁平4年10月28日(1154年12月4日)久寿に改元。

にん‐べつ【人別】

①人ごとにすること。人ごとに割り当てること。また、各人に割り当てた租税。日葡辞書「ニンベッヲカクル」

②人別帳の略。誹風柳多留23「―をめでたいことで抜けるなり」

⇒にんべつ‐あらため【人別改】

⇒にんべつ‐ちょう【人別帳】

にんべつ‐あらため【人別改】

(→)人数改にんずあらために同じ。

⇒にん‐べつ【人別】

にんべつ‐ちょう【人別帳】‥チヤウ

江戸時代の戸籍簿。→宗門人別帳

⇒にん‐べつ【人別】

にん‐べん【人偏】

漢字の偏の一つ。「仁」「伊」などの偏の「亻」の称。

にん‐ぽう【人法】‥ポフ

〔仏〕

①個人存在とそれを構成しているもろもろの法(ダルマ)。

②衆生しゅじょうと教え。

にん‐ぽう【忍法】‥パフ

忍者の術。忍術の法。

ニンポー【寧波】

(Ningbo)中国浙江省北東部の沿海港湾都市。1842年南京条約により開港。遣唐使派遣時より日中交通の要地として知られた。人口156万7千(2000)。ねいは。

⇒ニンポー‐の‐らん【寧波の乱】

⇒ニンポー‐ぶつが【寧波仏画】

ニンポー‐の‐らん【寧波の乱】

1523年(大永3)明の寧波で、細川・大内氏のそれぞれが派遣した遣明船の関係者間で起きた争乱事件。この後、大内氏が遣明船貿易の主導権を握った。

⇒ニンポー【寧波】

ニンポー‐ぶつが【寧波仏画】‥グワ

宋・元代に寧波地方で描かれた仏画。輸出と民間の需要に応えるために制作され、図像の類型化、細部の装飾性などが特徴。鎌倉時代の日本にも大きな影響を与える。

⇒ニンポー【寧波】

ニンマ‐は【ニンマ派】

(rÑiṅma ba)チベット仏教の古派。8世紀後半、吐蕃のティソンデツェン王に招かれてチベットに入ったインドの密教行者パドマサンバヴァ(グル‐リンポチェ)を宗祖とする。チベットの民族宗教とも混淆し、出家の戒を受けない在家の密教行者によって伝えられた。紅帽派。紅教。寧瑪派。

にんまり

自分の思いどおりだと内心満足して笑いをうかべるさま。

にん‐みゃく【任脈】

漢方で、会陰から腹部、胸部の中央から眼に通じる経脈。人命を断つべき急所。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「目は働けど息切れに―絶ゆる両眼より」

⇒にんみゃく‐すじ【任脈筋】

にんみゃく‐すじ【任脈筋】‥スヂ

(→)任脈に同じ。

⇒にん‐みゃく【任脈】

にん‐みょう【人名】‥ミヤウ

江戸時代、讃岐塩飽しわく諸島で成員権を持つ者の称。一般農村の本ほん百姓に相当。人名株を持つ者が、幕府御用の舟方として加子かこ役を負担する代償に田畑の領知権と漁業権を保障され、島役人の選出に参加。

にん‐みょう【人命】‥ミヤウ

人の命。人間。人類。

にんみょう‐てんのう【仁明天皇】‥ミヤウ‥ワウ

平安初期の天皇。嵯峨天皇の第2皇子。名は正良まさら。御陵に因んで深草帝とも。(在位833〜850)(810〜850)→天皇(表)

にん‐みん【人民】

⇒じんみん。平家物語7「―こらへずして、山野に皆逃散す」

にん‐む【任務】

自分の責任として課せられたつとめ。「―を果たす」

にん‐めい【任命】

官職に任ずること。職務を命ずること。「大使に―する」

にん‐めん【人面】

⇒じんめん。「―獣心」

にん‐めん【任免】

任官と免官。任命と免職。「―権」「―黜陟ちゅっちょく」

にん‐よう【任用】

職務に任じて採用すること。役目を与えて働かせること。「本官に―する」「―試験」

にん‐よう【妊孕】

みごもること。妊娠。

にん‐よう【認容】

みとめゆるすこと。容認。

にん‐りょう【任料】‥レウ

官位を得るために出す金銭。

にん‐りょく【妊力】

みごもる力。妊娠可能の体力。

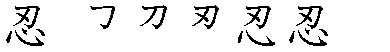

[漢]忍🔗⭐🔉

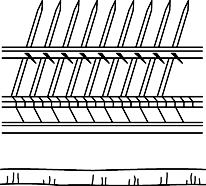

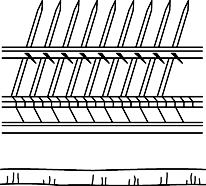

忍 字形

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部3画/7画/常用/3906・4726〕

[

)部3画/7画/常用/3906・4726〕

[ ] 字形

] 字形

〔心(忄・

〔心(忄・ )部3画/7画〕

〔音〕ニン(呉)

〔訓〕しのぶ・しのばせる (名)おし

[意味]

①自分の感情をおさえてこらえる。がまんする。「忍の一字」「忍耐・忍従・忍辱にんにく・堪忍かんにん・堅忍・隠忍・受忍」

②むごい事にも平然としていられる。「残忍」

③人目を避ける。人の目につかないようにかくれる。しのぶ。「忍術・忍者」▶③は日本での用法。

[解字]

形声。「心」+音符「

)部3画/7画〕

〔音〕ニン(呉)

〔訓〕しのぶ・しのばせる (名)おし

[意味]

①自分の感情をおさえてこらえる。がまんする。「忍の一字」「忍耐・忍従・忍辱にんにく・堪忍かんにん・堅忍・隠忍・受忍」

②むごい事にも平然としていられる。「残忍」

③人目を避ける。人の目につかないようにかくれる。しのぶ。「忍術・忍者」▶③は日本での用法。

[解字]

形声。「心」+音符「 」(=ねばり強く鍛えた刀の刃)。ねばり強くたえしのぶ心、の意。

[難読]

忍冬すいかずら

」(=ねばり強く鍛えた刀の刃)。ねばり強くたえしのぶ心、の意。

[難読]

忍冬すいかずら

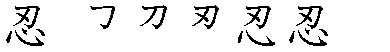

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部3画/7画/常用/3906・4726〕

[

)部3画/7画/常用/3906・4726〕

[ ] 字形

] 字形

〔心(忄・

〔心(忄・ )部3画/7画〕

〔音〕ニン(呉)

〔訓〕しのぶ・しのばせる (名)おし

[意味]

①自分の感情をおさえてこらえる。がまんする。「忍の一字」「忍耐・忍従・忍辱にんにく・堪忍かんにん・堅忍・隠忍・受忍」

②むごい事にも平然としていられる。「残忍」

③人目を避ける。人の目につかないようにかくれる。しのぶ。「忍術・忍者」▶③は日本での用法。

[解字]

形声。「心」+音符「

)部3画/7画〕

〔音〕ニン(呉)

〔訓〕しのぶ・しのばせる (名)おし

[意味]

①自分の感情をおさえてこらえる。がまんする。「忍の一字」「忍耐・忍従・忍辱にんにく・堪忍かんにん・堅忍・隠忍・受忍」

②むごい事にも平然としていられる。「残忍」

③人目を避ける。人の目につかないようにかくれる。しのぶ。「忍術・忍者」▶③は日本での用法。

[解字]

形声。「心」+音符「 」(=ねばり強く鍛えた刀の刃)。ねばり強くたえしのぶ心、の意。

[難読]

忍冬すいかずら

」(=ねばり強く鍛えた刀の刃)。ねばり強くたえしのぶ心、の意。

[難読]

忍冬すいかずら

広辞苑に「忍」で始まるの検索結果 1-78。もっと読み込む