複数辞典一括検索+![]()

![]()

す‐びつ【炭櫃】🔗⭐🔉

す‐びつ【炭櫃】

いろり。炉。一説に、角火ばち。枕草子25「すさまじきもの…火おこさぬ―」

すみ【炭】🔗⭐🔉

すみ【炭】

①木の焼けて黒くなったもの。

②薪材を蒸し焼きにした黒塊。燃料または貯火用とする。材の種類や焼く温度の高低によって種類が多い。木炭。〈[季]冬〉。「―を焼く」「―をつぐ」

③石炭の別称。

すみ‐いれ【炭入れ】🔗⭐🔉

すみ‐いれ【炭入れ】

(→)炭取すみとりに同じ。

すみ‐うり【炭売り】🔗⭐🔉

すみ‐うり【炭売り】

炭を売ること。また、その商人。〈[季]冬〉

すみ‐かき【炭掻き】🔗⭐🔉

すみ‐かき【炭掻き】

炭をかきよせる具。鉄製で、先端が鉤かぎ状のもの。〈倭名類聚鈔15〉

すみ‐かご【炭籠】🔗⭐🔉

すみ‐かご【炭籠】

木炭を小出しにして入れておく籠。炭入れ。炭とり。〈[季]冬〉

すみ‐がしら【炭頭】🔗⭐🔉

すみ‐がしら【炭頭】

①炭の中の頭分ともいうべき、大きい炭。また、上質の炭。「池田炭や炭の中での―」(伯貞)

②十分焼けていないためにいぶる炭。〈[季]冬〉。貝おほひ「―けぶるやずんどいやな木ぢや」

すみ‐がま【炭竈・炭窯】🔗⭐🔉

すみ‐がま【炭竈・炭窯】

木を焼いて炭に製する竈。多く山中に設け、粘土・石・煉瓦れんがなどで築き、竈口と煙突を設ける。中に木を入れ、点火して蒸し焼きにする。すみやきがま。〈[季]冬〉

すみ‐ぎ【炭木】🔗⭐🔉

すみ‐ぎ【炭木】

焼いて炭とする木。炭材。

すみ‐ごもり【炭籠り】🔗⭐🔉

すみ‐ごもり【炭籠り】

鍛造の際、刀の鍛目きたえめに木炭の破片が入り、黒く見えるもの。

すみ‐ざ【炭座】🔗⭐🔉

すみ‐ざ【炭座】

中世、市いちに設けられた炭の販売業者の組合。七座の一つ。

すみ‐たいぎ【炭太祇】🔗⭐🔉

すみ‐たいぎ【炭太祇】

⇒たんたいぎ

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ🔗⭐🔉

すみ‐だわら【炭俵】‥ダハラ

炭を入れる俵。藁・葦・萱などでつくる。また、それに炭を詰めたもの。〈[季]冬〉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ(作品名)🔗⭐🔉

すみだわら【炭俵】‥ダハラ

俳諧集。2巻2冊。野坡やば・利牛・孤屋編。1694年(元禄7)刊。芭蕉の晩年に到達した「軽み」の境地が最もよく現れていて、のちの俳壇に大きな影響を与える。俳諧七部集の一つ。

→文献資料[炭俵]

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ🔗⭐🔉

すみ‐てまえ【炭手前】‥マヘ

茶道で、炉・風炉に炭をつぐ作法。

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】🔗⭐🔉

すみ‐とぎ【炭磨ぎ】

金属の彫刻などの荒彫あらぼりの上を朴炭ほおずみで磨いて仕上げること。

すみ‐とり【炭取・炭斗】🔗⭐🔉

すみ‐とり【炭取・炭斗】

炭を小出しに入れておく器。木製または竹製が多い。すみいれ。すみかご。〈[季]冬〉

すみ‐び【炭火】🔗⭐🔉

すみ‐び【炭火】

炭でおこした火。〈[季]冬〉。「―で魚を焼く」

⇒すみび‐やき【炭火焼き】

すみび‐やき【炭火焼き】🔗⭐🔉

すみび‐やき【炭火焼き】

肉などの食品を炭火で焼くこと。炭焼き。

⇒すみ‐び【炭火】

すみ‐や【炭屋】🔗⭐🔉

すみ‐や【炭屋】

炭を売る店、また、その人。

すみ‐やき【炭焼き】🔗⭐🔉

すみ‐やき【炭焼き】

①木材を焼いて炭を作ること。また、それを業とする人。〈[季]冬〉。→炭竈すみがま。

②(→)「炭火焼き」に同じ。

⇒すみやき‐がま【炭焼き竈】

⇒すみやき‐ごろも【炭焼衣】

⇒すみやき‐だい【炭焼鯛】

すみやき‐がま【炭焼き竈】🔗⭐🔉

すみやき‐がま【炭焼き竈】

(→)炭竈に同じ。

⇒すみ‐やき【炭焼き】

すみやき‐ごろも【炭焼衣】🔗⭐🔉

すみやき‐ごろも【炭焼衣】

炭を焼く人の着る衣服。また、汚れて黒くなった着物。万代和歌集恋「冬山の―なれぬとて」

⇒すみ‐やき【炭焼き】

すみやき‐だい【炭焼鯛】‥ダヒ🔗⭐🔉

すみやき‐だい【炭焼鯛】‥ダヒ

イシナギの異名。

⇒すみ‐やき【炭焼き】

○炭団に目鼻たどんにめはな🔗⭐🔉

○炭団に目鼻たどんにめはな

色が黒く醜い容貌のたとえ。不美人の形容。↔卵に目鼻

⇒た‐どん【炭団】

たな【店・棚】

①(棚を設けて商品を陳列したからいう)商品を売る場所。みせだな。みせ。「―あきない」

②商家。あきんどや。「大―」

③貸家。借家。西鶴諸国ばなし「品川の藤茶屋のあたりに―借りて」。「―子たなこ」

④主人として仕える人のみせ。また、職人の得意先。浮世風呂前「父さんが仕事をしかけて今つから―へ行きなさるつて」

たな【棚】

①板を平らにかけ渡して物をのせる装置。戸棚・茶棚・書棚のように移動し得るものは置棚と称する。おきくら。垂仁紀「板挙、此をば拕儺たなと云ふ」。「―を吊つる」

②(→)店たなに同じ。

③薪炭材・パルプ材などを積んだ体積の単位。長さ3尺(約90センチメートル)の木材を高さ・幅ともに6尺(約180センチメートル)に積み重ねた材積を1棚という。また、1914年(大正3)以後は、長さ2尺・幅10尺・高さ5尺の100立方尺を1棚とする。

④蔓つる性の植物などを棚仕立にしたもの。藤棚・ぶどう棚など。

⑤和船の外板。船棚。

⑥棚状の地形・地物。岩棚・棚場・陸棚など。

⑦魚の泳層のこと。

⇒棚から牡丹餅

⇒棚に上げる

⇒棚の物を取って来るよう

た‐な【手綱】

⇒たんな

た‐な【田菜】

タンポポの古名。本草和名「蒲公草、和名多奈」

たな

〔接頭〕

(「棚」とも当てる)「十分」「すっかり」「一面に」の意を表す。「―曇る」「―知る」

たな‐あきない【棚商い・店商い】‥アキナヒ

店を構えて商売すること。好色一代女4「―に掛は堅くせぬ事なれども」↔背負せおい商い

たな‐あげ【棚上げ】

①商品の需給調節の手段として商品を一時貯蔵して市場へ出さないこと。

②解決・処理を一時保留して先にのばすこと。

③(→)「蚕霊こだま揚げ」に同じ。

たな‐い【種井】‥ヰ

(一説に「田な井」)稲の種をひたしておくために、苗代の傍に掘る井戸または池。たないけ。拾遺和歌集恋「我がためは―の清水ぬるけれど」

たな‐いけ【種池】

(→)「たない」に同じ。

たな‐いた【棚板】

①棚にする板。

②和船の船側をなす棚の板。

たな‐いりごめ【種炒米】

(→)種初穂たなはつほに同じ。

たな‐うけ【店請け】

借家の保証に立つこと。

⇒たなうけ‐じょう【店請状】

⇒たなうけ‐にん【店請人】

たなうけ‐じょう【店請状】‥ジヤウ

借家人の身元保証書。店請証。

⇒たな‐うけ【店請け】

たなうけ‐にん【店請人】

江戸時代、借家の連帯保証人。

⇒たな‐うけ【店請け】

た‐な‐うち【手中】

手の中。たなごころ。たなうら。

たな‐うち【店内】

みせのうち。

た‐な‐うら【掌】

(「手の裏」の意)てのひら。たなごころ。地蔵十輪経元慶点「衆の妙薬を施すること宝の手タナウラの如し」

ダナエ【Danaē】

ギリシア神話で、アルゴス王アクリシオスの娘。ペルセウスの母。青銅の部屋に閉じこめられた彼女のもとにゼウスが黄金の雨となって通った。

た‐なおし【田直し】‥ナホシ

①圃場整備の一方法。傾斜地の狭小な棚田などを複数枚集め、面積を広げたり形状を整えたりするもの。せまちなおし。まちなおし。

②国の補助基準に満たない小規模の農地を、地方自治体と農民が協働で整備する事業。1989年に長野県栄村で始まった。

たな‐おろし【棚卸し・店卸し】

①決算や整理のため在庫の商品・原材料・製品などの種類・数量・品質を調査し、その価額を決定すること。帳簿棚卸しと実地棚卸しとがある。近世には、正月上旬に吉日を選んで行なった。〈[季]新年〉

②他人の欠点などを一々指摘すること。浮世風呂2「何もそんなに―をするには及ばねへヨ」

⇒たなおろし‐しさん【棚卸資産】

⇒たなおろし‐ひょう【棚卸表・店卸表】

たな‐おろし【種下ろし】

穀物の種を田畑に蒔くこと。たねおろし。〈日葡辞書〉

たなおろし‐しさん【棚卸資産】

企業会計上、通常の営業循環過程において販売または費消される資産で、棚卸しによって物量的に把握できるもの。商品・製品・仕掛品・原材料・消耗品など。在庫品。

⇒たな‐おろし【棚卸し・店卸し】

たなおろし‐ひょう【棚卸表・店卸表】‥ヘウ

①棚卸しの結果を明細に記載した目録。

②簿記で、決算に際して決算整理事項の明細を記載した一覧表。

⇒たな‐おろし【棚卸し・店卸し】

た‐なか【田中】

田のなか。田のあいだ。堀河百首雑「むれてゐる―の宿のむら雀」

たなか【田中】

姓氏の一つ。

⇒たなか‐あかまろ【田中阿歌麿】

⇒たなか‐おうどう【田中王堂】

⇒たなか‐おおひで【田中大秀】

⇒たなか‐かくえい【田中角栄】

⇒たなか‐ぎいち【田中義一】

⇒たなか‐きぬよ【田中絹代】

⇒たなか‐きゅうぐ【田中丘隅】

⇒たなか‐こうたろう【田中耕太郎】

⇒たなか‐しょうすけ【田中勝介】

⇒たなか‐しょうぞう【田中正造】

⇒たなか‐しょうへい【田中正平】

⇒たなか‐すいいちろう【田中萃一郎】

⇒たなか‐ちかお【田中千禾夫】

⇒たなか‐ちよ【田中千代】

⇒たなか‐とつげん【田中訥言】

⇒たなか‐ひさしげ【田中久重】

⇒たなか‐ひでみつ【田中英光】

⇒たなか‐ふじまろ【田中不二麿】

⇒たなか‐みちこ【田中路子】

⇒たなか‐みちたろう【田中美知太郎】

⇒たなか‐メモランダム【田中メモランダム】

⇒たなか‐よしなり【田中義成】

た‐なが【た長】

(タは接頭語)永く久しいこと。祝詞、祈年祭「皇御孫命すめみまのみことの御世を―の御世と」

たなか‐あかまろ【田中阿歌麿】

地理学者。田中不二麿の子。東京生れ。中央大教授。日本陸水学会を創設。(1869〜1944)

⇒たなか【田中】

たな‐がえ【店替え】‥ガヘ

借家を替えて他に移ること。転居。大矢数5「雲霞残らず運ぶ―に」

たな‐がえ・る‥ガヘル

〔自四〕

(タナは種たねか)種子がいたみ損ずる。また、果実・獣などが変質・変性してだめになる。〈日葡辞書〉

たなか‐おうどう【田中王堂】‥ワウダウ

哲学者。名は喜一。武州中富村(埼玉県所沢市)生れ。米国に留学、プラグマティズム哲学を導入。早大・立教大教授。著「書斎より街頭に」「哲人主義」など。(1867〜1932)

⇒たなか【田中】

たなか‐おおひで【田中大秀】‥オホ‥

江戸後期の国学者。本居宣長の門人。号は千種園・荏野えな翁など。飛騨高山の人。竹取物語・土佐日記・蜻蛉日記などの注釈書がある。(1777〜1847)

⇒たなか【田中】

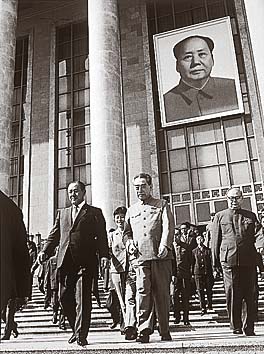

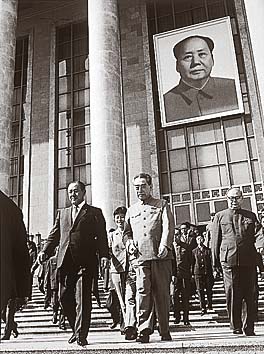

たなか‐かくえい【田中角栄】

政治家。新潟県生れ。1972〜74年首相・自民党総裁。日中国交正常化を実現。政策として打ち出した「日本列島改造論」は狂乱物価を招く。ロッキード事件で実刑判決を受けたが、その後も政界で隠然たる影響力をもった。(1918〜1993)

田中角栄と周恩来

撮影:石井幸之助

⇒たなか【田中】

たなか‐ぎいち【田中義一】

軍人・政治家。陸軍大将。長州藩士の子。在郷軍人会の強化に努める。原内閣の陸相。1925年(大正14)政友会総裁。27年組閣、対中国強硬外交を推進、山東出兵を行う。張作霖爆殺事件の処分問題で辞職。(1864〜1929)→田中メモランダム。

⇒たなか【田中】

たなか‐きぬよ【田中絹代】

映画女優。下関生れ。少女時代から晩年まで第一線のスター。主演作「伊豆の踊子」「愛染かつら」「西鶴一代女」など。(1909〜1977)

田中絹代

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐ぎいち【田中義一】

軍人・政治家。陸軍大将。長州藩士の子。在郷軍人会の強化に努める。原内閣の陸相。1925年(大正14)政友会総裁。27年組閣、対中国強硬外交を推進、山東出兵を行う。張作霖爆殺事件の処分問題で辞職。(1864〜1929)→田中メモランダム。

⇒たなか【田中】

たなか‐きぬよ【田中絹代】

映画女優。下関生れ。少女時代から晩年まで第一線のスター。主演作「伊豆の踊子」「愛染かつら」「西鶴一代女」など。(1909〜1977)

田中絹代

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐きゅうぐ【田中丘隅】‥キウ‥

江戸中期の農政家。通称、休愚。武蔵多摩郡の農家出身で、川崎宿の本陣田中家を継ぐ。「民間省要せいよう」を著す。晩年には大岡配下の支配勘定格に抜擢。(1662〜1729)

⇒たなか【田中】

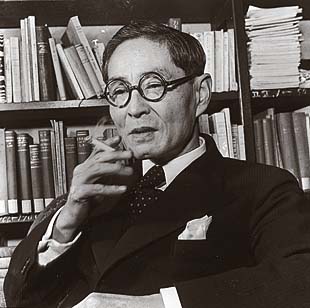

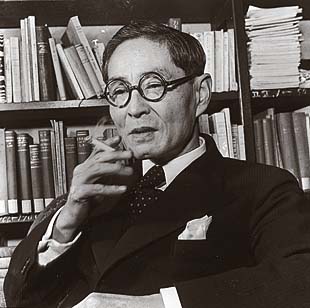

たなか‐こうたろう【田中耕太郎】‥カウ‥ラウ

商法学者。ネオ‐トミズムの法哲学者。鹿児島市生れ。東大教授。文相・最高裁判所長官・国際司法裁判所判事を歴任。著「世界法の理論」「商法研究」など。文化勲章。(1890〜1974)

田中耕太郎

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐きゅうぐ【田中丘隅】‥キウ‥

江戸中期の農政家。通称、休愚。武蔵多摩郡の農家出身で、川崎宿の本陣田中家を継ぐ。「民間省要せいよう」を著す。晩年には大岡配下の支配勘定格に抜擢。(1662〜1729)

⇒たなか【田中】

たなか‐こうたろう【田中耕太郎】‥カウ‥ラウ

商法学者。ネオ‐トミズムの法哲学者。鹿児島市生れ。東大教授。文相・最高裁判所長官・国際司法裁判所判事を歴任。著「世界法の理論」「商法研究」など。文化勲章。(1890〜1974)

田中耕太郎

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たな‐がし【店貸し】

家屋を貸すこと。

たなか‐しょうすけ【田中勝介】

江戸初期の貿易家。京都の人。1610年(慶長15)徳川家康の命で、日本人として初めて太平洋を横断してノビスパン(メキシコ)に渡航。生没年未詳。

⇒たなか【田中】

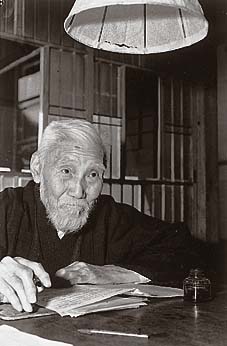

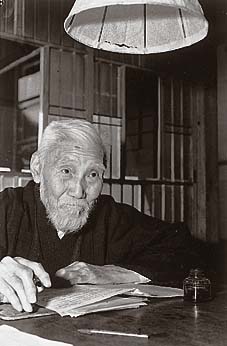

たなか‐しょうぞう【田中正造】‥シヤウザウ

政治家。下野小中村(栃木県佐野市)生れ。自由民権運動に参加。1890年(明治23)以来衆議院議員に当選。足尾銅山の鉱毒問題解決に努力、1901年天皇に直訴。以後も終生鉱毒問題に力を注いだ。(1841〜1913)

田中正造

提供:岩波書店

⇒たなか【田中】

たな‐がし【店貸し】

家屋を貸すこと。

たなか‐しょうすけ【田中勝介】

江戸初期の貿易家。京都の人。1610年(慶長15)徳川家康の命で、日本人として初めて太平洋を横断してノビスパン(メキシコ)に渡航。生没年未詳。

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうぞう【田中正造】‥シヤウザウ

政治家。下野小中村(栃木県佐野市)生れ。自由民権運動に参加。1890年(明治23)以来衆議院議員に当選。足尾銅山の鉱毒問題解決に努力、1901年天皇に直訴。以後も終生鉱毒問題に力を注いだ。(1841〜1913)

田中正造

提供:岩波書店

→議会質問書[田中正造議会質問書]

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうへい【田中正平】‥シヤウ‥

物理学者・音楽学者。淡路島生れ。ドイツに留学、ヘルムホルツに師事、純正調音階の理論を研究、純正調オルガンを発明。帰国後、日本音楽の研究や楽譜化に努力。(1862〜1945)

⇒たなか【田中】

たなか‐すいいちろう【田中萃一郎】‥ラウ

東洋史学者。静岡県生れ。慶応大学史学科を創設し、教授。著「東邦近世史」。(1869〜1923)

⇒たなか【田中】

たなかだて【田中館】

姓氏の一つ。

⇒たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

物理学者。岩手県生れ。東大教授。貴族院議員。地球物理学の研究、度量衡法の確立、光学・電磁気学の単位の研究、航空学・気象学の普及など、日本の理科系諸学の基礎を築き、また熱心なローマ字論者。文化勲章。(1856〜1952)

田中館愛橘

撮影:田村 茂

→議会質問書[田中正造議会質問書]

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうへい【田中正平】‥シヤウ‥

物理学者・音楽学者。淡路島生れ。ドイツに留学、ヘルムホルツに師事、純正調音階の理論を研究、純正調オルガンを発明。帰国後、日本音楽の研究や楽譜化に努力。(1862〜1945)

⇒たなか【田中】

たなか‐すいいちろう【田中萃一郎】‥ラウ

東洋史学者。静岡県生れ。慶応大学史学科を創設し、教授。著「東邦近世史」。(1869〜1923)

⇒たなか【田中】

たなかだて【田中館】

姓氏の一つ。

⇒たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

物理学者。岩手県生れ。東大教授。貴族院議員。地球物理学の研究、度量衡法の確立、光学・電磁気学の単位の研究、航空学・気象学の普及など、日本の理科系諸学の基礎を築き、また熱心なローマ字論者。文化勲章。(1856〜1952)

田中館愛橘

撮影:田村 茂

⇒たなかだて【田中館】

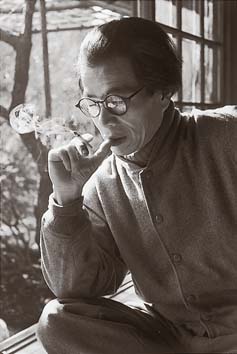

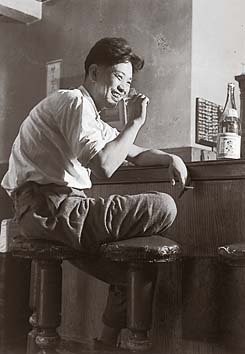

たなか‐ちかお【田中千禾夫】‥クワヲ

劇作家・演出家。長崎市生れ。慶大卒。戯曲「教育」「マリアの首」など。(1905〜1995)

田中千禾夫

撮影:田沼武能

⇒たなかだて【田中館】

たなか‐ちかお【田中千禾夫】‥クワヲ

劇作家・演出家。長崎市生れ。慶大卒。戯曲「教育」「マリアの首」など。(1905〜1995)

田中千禾夫

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐ちよ【田中千代】

服飾デザイナー。欧米で洋装技術を学び、帰国後、服飾専門学校を設立。(1906〜1999)

⇒たなか【田中】

たなか‐とつげん【田中訥言】

江戸後期の画家。名は敏、別号は痴翁・得中・過不及子。尾張の人で京都に住み、大和絵の復興に努め、また有職ゆうそく故実を究めた。(1767〜1823)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひさしげ【田中久重】

①(初代)幕末・明治初期の技術家。筑後久留米の人。通称、儀右衛門。久留米絣の織機を製作。また水仕掛けのからくり人形を作り、「からくり儀右衛門」と称された。京都で蘭学を学び時計の製作などに従事。のち大砲や汽船の汽缶を製作。維新後は東京新橋に田中工場を設立、電信機械を製作。(1799〜1881)

田中久重のからくり時計

提供:国立科学博物館

⇒たなか【田中】

たなか‐ちよ【田中千代】

服飾デザイナー。欧米で洋装技術を学び、帰国後、服飾専門学校を設立。(1906〜1999)

⇒たなか【田中】

たなか‐とつげん【田中訥言】

江戸後期の画家。名は敏、別号は痴翁・得中・過不及子。尾張の人で京都に住み、大和絵の復興に努め、また有職ゆうそく故実を究めた。(1767〜1823)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひさしげ【田中久重】

①(初代)幕末・明治初期の技術家。筑後久留米の人。通称、儀右衛門。久留米絣の織機を製作。また水仕掛けのからくり人形を作り、「からくり儀右衛門」と称された。京都で蘭学を学び時計の製作などに従事。のち大砲や汽船の汽缶を製作。維新後は東京新橋に田中工場を設立、電信機械を製作。(1799〜1881)

田中久重のからくり時計

提供:国立科学博物館

②(2代)1の養子。幼名、金子大吉。田中工場を芝浦に移し、民間最大の機械工場に発展させた(のちの芝浦製作所)。(1846〜1905)

⇒たなか【田中】

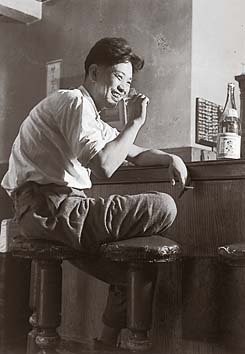

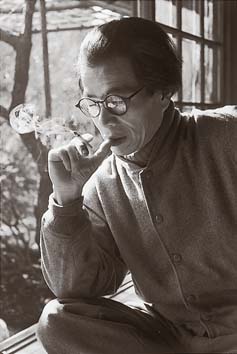

たなか‐ひでみつ【田中英光】

小説家。東京生れ。早大卒。太宰治に私淑し、その墓前で自殺。作「オリンポスの果実」など。(1913〜1949)

田中英光

撮影:林 忠彦

②(2代)1の養子。幼名、金子大吉。田中工場を芝浦に移し、民間最大の機械工場に発展させた(のちの芝浦製作所)。(1846〜1905)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひでみつ【田中英光】

小説家。東京生れ。早大卒。太宰治に私淑し、その墓前で自殺。作「オリンポスの果実」など。(1913〜1949)

田中英光

撮影:林 忠彦

⇒たなか【田中】

たなか‐ふじまろ【田中不二麿】

教育行政家。名古屋生れ。岩倉使節団に加わり欧米の教育事情を調査。文部省の責任者(文部大輔)として学制の実施と教育令の制定に当たった。のち司法卿・枢密顧問官・法相。(1845〜1909)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちこ【田中路子】

声楽家。東京生れ。日独文化交流に尽くした。(1909〜1988)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちたろう【田中美知太郎】‥ラウ

哲学者。新潟県生れ。京大教授。西洋古典学、殊にプラトンを中心としたギリシア哲学を研究。著「ロゴスとイデア」「プラトン」など。文化勲章。(1902〜1985)

田中美知太郎

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐ふじまろ【田中不二麿】

教育行政家。名古屋生れ。岩倉使節団に加わり欧米の教育事情を調査。文部省の責任者(文部大輔)として学制の実施と教育令の制定に当たった。のち司法卿・枢密顧問官・法相。(1845〜1909)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちこ【田中路子】

声楽家。東京生れ。日独文化交流に尽くした。(1909〜1988)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちたろう【田中美知太郎】‥ラウ

哲学者。新潟県生れ。京大教授。西洋古典学、殊にプラトンを中心としたギリシア哲学を研究。著「ロゴスとイデア」「プラトン」など。文化勲章。(1902〜1985)

田中美知太郎

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐メモランダム【田中メモランダム】

田中義一首相の上奏文といわれる文書で、1927年(昭和2)の東方会議で決定された対満蒙侵略政策を具体的に記したもの。29年中国側によって暴露されたが、偽書と見られる。

⇒たなか【田中】

たなか‐よしなり【田中義成】

日本史学者。江戸生れ。早くから修史事業にかかわり、史料編纂官・東大教授。中世史専攻。著「南北朝時代史」ほか。(1860〜1919)

⇒たなか【田中】

⇒たなか【田中】

たなか‐メモランダム【田中メモランダム】

田中義一首相の上奏文といわれる文書で、1927年(昭和2)の東方会議で決定された対満蒙侵略政策を具体的に記したもの。29年中国側によって暴露されたが、偽書と見られる。

⇒たなか【田中】

たなか‐よしなり【田中義成】

日本史学者。江戸生れ。早くから修史事業にかかわり、史料編纂官・東大教授。中世史専攻。著「南北朝時代史」ほか。(1860〜1919)

⇒たなか【田中】

⇒たなか【田中】

たなか‐ぎいち【田中義一】

軍人・政治家。陸軍大将。長州藩士の子。在郷軍人会の強化に努める。原内閣の陸相。1925年(大正14)政友会総裁。27年組閣、対中国強硬外交を推進、山東出兵を行う。張作霖爆殺事件の処分問題で辞職。(1864〜1929)→田中メモランダム。

⇒たなか【田中】

たなか‐きぬよ【田中絹代】

映画女優。下関生れ。少女時代から晩年まで第一線のスター。主演作「伊豆の踊子」「愛染かつら」「西鶴一代女」など。(1909〜1977)

田中絹代

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐ぎいち【田中義一】

軍人・政治家。陸軍大将。長州藩士の子。在郷軍人会の強化に努める。原内閣の陸相。1925年(大正14)政友会総裁。27年組閣、対中国強硬外交を推進、山東出兵を行う。張作霖爆殺事件の処分問題で辞職。(1864〜1929)→田中メモランダム。

⇒たなか【田中】

たなか‐きぬよ【田中絹代】

映画女優。下関生れ。少女時代から晩年まで第一線のスター。主演作「伊豆の踊子」「愛染かつら」「西鶴一代女」など。(1909〜1977)

田中絹代

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐きゅうぐ【田中丘隅】‥キウ‥

江戸中期の農政家。通称、休愚。武蔵多摩郡の農家出身で、川崎宿の本陣田中家を継ぐ。「民間省要せいよう」を著す。晩年には大岡配下の支配勘定格に抜擢。(1662〜1729)

⇒たなか【田中】

たなか‐こうたろう【田中耕太郎】‥カウ‥ラウ

商法学者。ネオ‐トミズムの法哲学者。鹿児島市生れ。東大教授。文相・最高裁判所長官・国際司法裁判所判事を歴任。著「世界法の理論」「商法研究」など。文化勲章。(1890〜1974)

田中耕太郎

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たなか‐きゅうぐ【田中丘隅】‥キウ‥

江戸中期の農政家。通称、休愚。武蔵多摩郡の農家出身で、川崎宿の本陣田中家を継ぐ。「民間省要せいよう」を著す。晩年には大岡配下の支配勘定格に抜擢。(1662〜1729)

⇒たなか【田中】

たなか‐こうたろう【田中耕太郎】‥カウ‥ラウ

商法学者。ネオ‐トミズムの法哲学者。鹿児島市生れ。東大教授。文相・最高裁判所長官・国際司法裁判所判事を歴任。著「世界法の理論」「商法研究」など。文化勲章。(1890〜1974)

田中耕太郎

撮影:田村 茂

⇒たなか【田中】

たな‐がし【店貸し】

家屋を貸すこと。

たなか‐しょうすけ【田中勝介】

江戸初期の貿易家。京都の人。1610年(慶長15)徳川家康の命で、日本人として初めて太平洋を横断してノビスパン(メキシコ)に渡航。生没年未詳。

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうぞう【田中正造】‥シヤウザウ

政治家。下野小中村(栃木県佐野市)生れ。自由民権運動に参加。1890年(明治23)以来衆議院議員に当選。足尾銅山の鉱毒問題解決に努力、1901年天皇に直訴。以後も終生鉱毒問題に力を注いだ。(1841〜1913)

田中正造

提供:岩波書店

⇒たなか【田中】

たな‐がし【店貸し】

家屋を貸すこと。

たなか‐しょうすけ【田中勝介】

江戸初期の貿易家。京都の人。1610年(慶長15)徳川家康の命で、日本人として初めて太平洋を横断してノビスパン(メキシコ)に渡航。生没年未詳。

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうぞう【田中正造】‥シヤウザウ

政治家。下野小中村(栃木県佐野市)生れ。自由民権運動に参加。1890年(明治23)以来衆議院議員に当選。足尾銅山の鉱毒問題解決に努力、1901年天皇に直訴。以後も終生鉱毒問題に力を注いだ。(1841〜1913)

田中正造

提供:岩波書店

→議会質問書[田中正造議会質問書]

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうへい【田中正平】‥シヤウ‥

物理学者・音楽学者。淡路島生れ。ドイツに留学、ヘルムホルツに師事、純正調音階の理論を研究、純正調オルガンを発明。帰国後、日本音楽の研究や楽譜化に努力。(1862〜1945)

⇒たなか【田中】

たなか‐すいいちろう【田中萃一郎】‥ラウ

東洋史学者。静岡県生れ。慶応大学史学科を創設し、教授。著「東邦近世史」。(1869〜1923)

⇒たなか【田中】

たなかだて【田中館】

姓氏の一つ。

⇒たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

物理学者。岩手県生れ。東大教授。貴族院議員。地球物理学の研究、度量衡法の確立、光学・電磁気学の単位の研究、航空学・気象学の普及など、日本の理科系諸学の基礎を築き、また熱心なローマ字論者。文化勲章。(1856〜1952)

田中館愛橘

撮影:田村 茂

→議会質問書[田中正造議会質問書]

⇒たなか【田中】

たなか‐しょうへい【田中正平】‥シヤウ‥

物理学者・音楽学者。淡路島生れ。ドイツに留学、ヘルムホルツに師事、純正調音階の理論を研究、純正調オルガンを発明。帰国後、日本音楽の研究や楽譜化に努力。(1862〜1945)

⇒たなか【田中】

たなか‐すいいちろう【田中萃一郎】‥ラウ

東洋史学者。静岡県生れ。慶応大学史学科を創設し、教授。著「東邦近世史」。(1869〜1923)

⇒たなか【田中】

たなかだて【田中館】

姓氏の一つ。

⇒たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

たなかだて‐あいきつ【田中館愛橘】

物理学者。岩手県生れ。東大教授。貴族院議員。地球物理学の研究、度量衡法の確立、光学・電磁気学の単位の研究、航空学・気象学の普及など、日本の理科系諸学の基礎を築き、また熱心なローマ字論者。文化勲章。(1856〜1952)

田中館愛橘

撮影:田村 茂

⇒たなかだて【田中館】

たなか‐ちかお【田中千禾夫】‥クワヲ

劇作家・演出家。長崎市生れ。慶大卒。戯曲「教育」「マリアの首」など。(1905〜1995)

田中千禾夫

撮影:田沼武能

⇒たなかだて【田中館】

たなか‐ちかお【田中千禾夫】‥クワヲ

劇作家・演出家。長崎市生れ。慶大卒。戯曲「教育」「マリアの首」など。(1905〜1995)

田中千禾夫

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐ちよ【田中千代】

服飾デザイナー。欧米で洋装技術を学び、帰国後、服飾専門学校を設立。(1906〜1999)

⇒たなか【田中】

たなか‐とつげん【田中訥言】

江戸後期の画家。名は敏、別号は痴翁・得中・過不及子。尾張の人で京都に住み、大和絵の復興に努め、また有職ゆうそく故実を究めた。(1767〜1823)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひさしげ【田中久重】

①(初代)幕末・明治初期の技術家。筑後久留米の人。通称、儀右衛門。久留米絣の織機を製作。また水仕掛けのからくり人形を作り、「からくり儀右衛門」と称された。京都で蘭学を学び時計の製作などに従事。のち大砲や汽船の汽缶を製作。維新後は東京新橋に田中工場を設立、電信機械を製作。(1799〜1881)

田中久重のからくり時計

提供:国立科学博物館

⇒たなか【田中】

たなか‐ちよ【田中千代】

服飾デザイナー。欧米で洋装技術を学び、帰国後、服飾専門学校を設立。(1906〜1999)

⇒たなか【田中】

たなか‐とつげん【田中訥言】

江戸後期の画家。名は敏、別号は痴翁・得中・過不及子。尾張の人で京都に住み、大和絵の復興に努め、また有職ゆうそく故実を究めた。(1767〜1823)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひさしげ【田中久重】

①(初代)幕末・明治初期の技術家。筑後久留米の人。通称、儀右衛門。久留米絣の織機を製作。また水仕掛けのからくり人形を作り、「からくり儀右衛門」と称された。京都で蘭学を学び時計の製作などに従事。のち大砲や汽船の汽缶を製作。維新後は東京新橋に田中工場を設立、電信機械を製作。(1799〜1881)

田中久重のからくり時計

提供:国立科学博物館

②(2代)1の養子。幼名、金子大吉。田中工場を芝浦に移し、民間最大の機械工場に発展させた(のちの芝浦製作所)。(1846〜1905)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひでみつ【田中英光】

小説家。東京生れ。早大卒。太宰治に私淑し、その墓前で自殺。作「オリンポスの果実」など。(1913〜1949)

田中英光

撮影:林 忠彦

②(2代)1の養子。幼名、金子大吉。田中工場を芝浦に移し、民間最大の機械工場に発展させた(のちの芝浦製作所)。(1846〜1905)

⇒たなか【田中】

たなか‐ひでみつ【田中英光】

小説家。東京生れ。早大卒。太宰治に私淑し、その墓前で自殺。作「オリンポスの果実」など。(1913〜1949)

田中英光

撮影:林 忠彦

⇒たなか【田中】

たなか‐ふじまろ【田中不二麿】

教育行政家。名古屋生れ。岩倉使節団に加わり欧米の教育事情を調査。文部省の責任者(文部大輔)として学制の実施と教育令の制定に当たった。のち司法卿・枢密顧問官・法相。(1845〜1909)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちこ【田中路子】

声楽家。東京生れ。日独文化交流に尽くした。(1909〜1988)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちたろう【田中美知太郎】‥ラウ

哲学者。新潟県生れ。京大教授。西洋古典学、殊にプラトンを中心としたギリシア哲学を研究。著「ロゴスとイデア」「プラトン」など。文化勲章。(1902〜1985)

田中美知太郎

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐ふじまろ【田中不二麿】

教育行政家。名古屋生れ。岩倉使節団に加わり欧米の教育事情を調査。文部省の責任者(文部大輔)として学制の実施と教育令の制定に当たった。のち司法卿・枢密顧問官・法相。(1845〜1909)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちこ【田中路子】

声楽家。東京生れ。日独文化交流に尽くした。(1909〜1988)

⇒たなか【田中】

たなか‐みちたろう【田中美知太郎】‥ラウ

哲学者。新潟県生れ。京大教授。西洋古典学、殊にプラトンを中心としたギリシア哲学を研究。著「ロゴスとイデア」「プラトン」など。文化勲章。(1902〜1985)

田中美知太郎

撮影:田沼武能

⇒たなか【田中】

たなか‐メモランダム【田中メモランダム】

田中義一首相の上奏文といわれる文書で、1927年(昭和2)の東方会議で決定された対満蒙侵略政策を具体的に記したもの。29年中国側によって暴露されたが、偽書と見られる。

⇒たなか【田中】

たなか‐よしなり【田中義成】

日本史学者。江戸生れ。早くから修史事業にかかわり、史料編纂官・東大教授。中世史専攻。著「南北朝時代史」ほか。(1860〜1919)

⇒たなか【田中】

⇒たなか【田中】

たなか‐メモランダム【田中メモランダム】

田中義一首相の上奏文といわれる文書で、1927年(昭和2)の東方会議で決定された対満蒙侵略政策を具体的に記したもの。29年中国側によって暴露されたが、偽書と見られる。

⇒たなか【田中】

たなか‐よしなり【田中義成】

日本史学者。江戸生れ。早くから修史事業にかかわり、史料編纂官・東大教授。中世史専攻。著「南北朝時代史」ほか。(1860〜1919)

⇒たなか【田中】

たん【炭】🔗⭐🔉

たん【炭】

炭素の略。

たん【炭】(姓氏)🔗⭐🔉

たん【炭】

姓氏の一つ。

⇒たん‐たいぎ【炭太祇】

たん‐か【炭化】‥クワ🔗⭐🔉

たん‐か【炭化】‥クワ

①有機化合物が化学変化や細菌の作用などにより分解して、その中の炭素分が大部分を占めるようになること。木炭は木材の熱分解により、石炭は植物体が複雑な化学変化により炭化したもの。

②炭化物であることを示す語。

⇒たんか‐カルシウム【炭化カルシウム】

⇒たんか‐けいそ【炭化珪素】

⇒たんかけいそ‐せんい【炭化珪素繊維】

⇒たんか‐すいそ【炭化水素】

⇒たんか‐ぶつ【炭化物】

⇒たんか‐ほう【炭化法】

⇒たんか‐もう【炭化毛】

たんか‐カルシウム【炭化カルシウム】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんか‐カルシウム【炭化カルシウム】‥クワ‥

化学式CaC2 酸化カルシウムと炭素とを電気炉中で加熱、反応させて製した灰色の塊状物。純粋なものは無色の結晶。水を加えるとアセチレン‐ガスを発生。炭化石灰。カーバイド。

⇒たん‐か【炭化】

たんか‐けいそ【炭化珪素】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんか‐けいそ【炭化珪素】‥クワ‥

化学式SiC 珪砂とコークスとの混合物を電気炉中で強熱して製する褐色または黒色六角板状の結晶。硬度はダイヤモンドに次ぐので、細粉として研磨剤とし、また耐火材としても使用。金剛砂。カーボランダム

⇒たん‐か【炭化】

たんかけいそ‐せんい【炭化珪素繊維】‥クワ‥ヰ🔗⭐🔉

たんかけいそ‐せんい【炭化珪素繊維】‥クワ‥ヰ

繊維状の炭化ケイ素。高強度、高弾性、セ氏1300〜1700度の耐熱性を有するセラミックスで、プラスチックやセラミックス複合材料の強化繊維として使用される。

⇒たん‐か【炭化】

たんか‐すいそ【炭化水素】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんか‐すいそ【炭化水素】‥クワ‥

炭素と水素のみから成る化合物の総称。パラフィン・オレフィンなどの鎖式炭化水素や、ベンゼン・ナフタレンなどの環式炭化水素がある。

⇒たん‐か【炭化】

たんか‐ぶつ【炭化物】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんか‐ぶつ【炭化物】‥クワ‥

(carbide)炭素と他の元素との化合物。一般には炭素と金属・ホウ素・ケイ素との化合物をいう。

⇒たん‐か【炭化】

たんか‐ほう【炭化法】‥クワハフ🔗⭐🔉

たんか‐ほう【炭化法】‥クワハフ

毛織物の仕上げ、または再生毛の回収に際して、羊毛繊維に混在する植物性繊維を除去する工程。原料に硫酸・塩酸などを作用させて行う。

⇒たん‐か【炭化】

たんか‐もう【炭化毛】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんか‐もう【炭化毛】‥クワ‥

毛綿交織物のぼろ・くずなどから炭化法によって回収した再生毛。

⇒たん‐か【炭化】

たん‐こ【炭庫】🔗⭐🔉

たん‐こ【炭庫】

石炭貯蔵の庫。石炭庫。

たん‐こう【炭坑】‥カウ🔗⭐🔉

たん‐こう【炭坑】‥カウ

①石炭を採掘するために掘った穴。石炭坑。原抱一庵、闇中政治家「御身は未だ―内の惨を知らざるものと覚し」

②(→)炭鉱に同じ。

⇒たんこう‐ぶし【炭坑節】

たん‐こう【炭鉱・炭礦】‥クワウ🔗⭐🔉

たん‐こう【炭鉱・炭礦】‥クワウ

石炭を採掘処理する場所。坑内掘りと露天掘りとがある。

⇒たんこう‐ばくやく【炭鉱爆薬】

たんこう‐ばくやく【炭鉱爆薬】‥クワウ‥🔗⭐🔉

たんこう‐ばくやく【炭鉱爆薬】‥クワウ‥

(→)安全爆薬に同じ。

⇒たん‐こう【炭鉱・炭礦】

たんこう‐ぶし【炭坑節】‥カウ‥🔗⭐🔉

たんこう‐ぶし【炭坑節】‥カウ‥

福岡県の筑豊炭田で歌われた炭坑唄。北九州炭坑節。別に常磐炭坑節もある。

⇒たん‐こう【炭坑】

たん‐さん【炭酸】🔗⭐🔉

たん‐さん【炭酸】

①分子式H2CO3 二酸化炭素が水に溶解したとき水溶液中に生成する弱酸。水溶液としてのみ存在する。

②炭酸水の略。

⇒たんさん‐アンモニウム【炭酸アンモニウム】

⇒たんさん‐いんりょう【炭酸飲料】

⇒たんさん‐えん【炭酸塩】

⇒たんさんえん‐がん【炭酸塩岩】

⇒たんさん‐ガス【炭酸ガス】

⇒たんさん‐カリウム【炭酸カリウム】

⇒たんさん‐カルシウム【炭酸カルシウム】

⇒たんさん‐し【炭酸紙】

⇒たんさん‐すい【炭酸水】

⇒たんさんすいそ‐ナトリウム【炭酸水素ナトリウム】

⇒たんさん‐せっかい【炭酸石灰】

⇒たんさん‐ソーダ【炭酸ソーダ】

⇒たんさん‐てっこう【炭酸鉄鉱】

⇒たんさん‐どうかさよう【炭酸同化作用】

⇒たんさん‐ナトリウム【炭酸ナトリウム】

⇒たんさん‐マグネシウム【炭酸マグネシウム】

たんさん‐アンモニウム【炭酸アンモニウム】🔗⭐🔉

たんさん‐アンモニウム【炭酸アンモニウム】

化学式(NH4)2CO3 炭酸カルシウムと硫酸アンモニウムを熱して得る白色の固体。一水和物は無色の結晶。容易に水に溶解。分析試薬・パン種・ゴム製品・染料製造などに用いる。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐いんりょう【炭酸飲料】‥レウ🔗⭐🔉

たんさん‐いんりょう【炭酸飲料】‥レウ

炭酸水など、炭酸ガスを含む発泡性の清涼飲料水。果汁・乳酸・合成香料入りなどがある。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐えん【炭酸塩】🔗⭐🔉

たんさん‐えん【炭酸塩】

炭酸中の水素の一部または全部を金属と置換した形の化合物の総称。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさんえん‐がん【炭酸塩岩】🔗⭐🔉

たんさんえん‐がん【炭酸塩岩】

主に炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムから成る石灰岩やドロマイトのこと。未固結のものは炭酸塩堆積物。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐ガス【炭酸ガス】🔗⭐🔉

たんさん‐ガス【炭酸ガス】

二酸化炭素の気体の通称。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐カリウム【炭酸カリウム】🔗⭐🔉

たんさん‐カリウム【炭酸カリウム】

化学式K2CO3 カリウムの炭酸塩。無色の結晶または潮解性の白色粉末。水に溶解して強アルカリ性を示す。ガラス・軟石鹸・医薬などの原料。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐カルシウム【炭酸カルシウム】🔗⭐🔉

たんさん‐カルシウム【炭酸カルシウム】

化学式CaCO3 カルシウムの炭酸塩で、大理石・石灰石・方解石・貝殻などの主成分。純粋の水には溶けず、炭酸を含む水に溶解。セ氏898度で分解し、二酸化炭素を発生。炭酸石灰。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐し【炭酸紙】🔗⭐🔉

たんさん‐し【炭酸紙】

(→)カーボン紙に同じ。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐すい【炭酸水】🔗⭐🔉

たんさん‐すい【炭酸水】

二酸化炭素(炭酸ガス)の水溶液。天然には二酸化炭素泉として産し、人工的には耐圧缶内で炭酸ガスを加圧して水に溶解させて製造する。化学試験用・薬用・清涼飲料用。平野水ひらのすい。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさんすいそ‐ナトリウム【炭酸水素ナトリウム】🔗⭐🔉

たんさんすいそ‐ナトリウム【炭酸水素ナトリウム】

化学式NaHCO3 無色の結晶。加熱すると二酸化炭素と水を失って炭酸ナトリウムに変化する。ベーキング‐パウダー、医薬(制酸剤)、絹・羊毛などの洗浄漂白剤、消火剤などに用いる。重炭酸ナトリウム。重炭酸ソーダ。重曹。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐せっかい【炭酸石灰】‥セキクワイ🔗⭐🔉

たんさん‐せっかい【炭酸石灰】‥セキクワイ

(→)炭酸カルシウムの別称。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐ソーダ【炭酸ソーダ】🔗⭐🔉

たんさん‐ソーダ【炭酸ソーダ】

(→)炭酸ナトリウムの別称。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐てっこう【炭酸鉄鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

たんさん‐てっこう【炭酸鉄鉱】‥クワウ

(→)菱鉄鉱りょうてっこうに同じ。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐どうかさよう【炭酸同化作用】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんさん‐どうかさよう【炭酸同化作用】‥クワ‥

生物が、光のエネルギーによって、空気中から摂取した炭酸ガスと根から吸収した水分とから炭水化物をつくり出す作用。細菌には光エネルギーでなく化学エネルギーを用いて行うものがある。炭素同化作用。炭酸固定。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐ナトリウム【炭酸ナトリウム】🔗⭐🔉

たんさん‐ナトリウム【炭酸ナトリウム】

化学式Na2CO3 ナトリウムの炭酸塩。天然にも産出するが、工業的には食塩からアンモニア‐ソーダ法により製造する。無水塩は無色の粉末。十水和物は無色透明な結晶で、空気中で風解して一水和物になる。水に溶解してアルカリ性を示す。石鹸・ガラス・陶器などの製造原料、製紙・染色・漂白・洗浄などに広く用いる。炭酸ソーダ。ソーダ。

⇒たん‐さん【炭酸】

たんさん‐マグネシウム【炭酸マグネシウム】🔗⭐🔉

たんさん‐マグネシウム【炭酸マグネシウム】

化学式MgCO3 マグネシウムの炭酸塩。天然には菱苦土りょうくど鉱として産出。マグネシウム塩の水溶液に二酸化炭素を通じながら炭酸ナトリウムを加えると三水和物の無色結晶が得られる。また、マグネシウム塩溶液に炭酸ナトリウムを加えてつくる炭酸水酸化マグネシウム(塩基性炭酸マグネシウム)を指すこともある。これは粉砕しやすい軽くこまかい粉末で、医療では制酸剤・緩下剤とし、また化粧品・歯磨粉・磨粉の材料とする。炭酸マグネシア。

⇒たん‐さん【炭酸】

たん‐しつ【炭質】🔗⭐🔉

たん‐しつ【炭質】

木炭・石炭などの性質。また、その品質。

たん‐しゃ【炭車】🔗⭐🔉

たん‐しゃ【炭車】

石炭を運ぶ車。

たん‐じん【炭塵】‥ヂン🔗⭐🔉

たん‐じん【炭塵】‥ヂン

炭坑内に浮遊する石炭の微細な粉。細かいものほど引火爆発の危険性が大きい。

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥🔗⭐🔉

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥

炭素・水素・酸素の3元素から成り、一般式CnH2mOmの形の分子式をもつ化合物。すなわち水素と酸素との割合が水の組成と同じ。植物では炭酸同化作用によって生産される。糖類・澱粉・セルロースなど、動植物体の構成物質・エネルギー源として重要な物質が多い。含水炭素。

たんすい‐しゃ【炭水車】🔗⭐🔉

たんすい‐しゃ【炭水車】

石炭・水を積載する車両。蒸気機関車の後部に連結する。テンダー。

たん‐そ【炭疽】🔗⭐🔉

たん‐そ【炭疽】

①(脾臓に黒い潰瘍を生ずるのでいう)家畜法定伝染病の一つ。牛・馬・羊などの急性疾患。脾臓の急性腫脹と皮下漿液出血性浸潤が特徴。ヒトにも感染する。皮膚に潰瘍を生じ、菌が血中に入れば敗血症を起こす。脾脱疽。炭疽熱。

②不完全菌および子嚢菌の寄生によって起こる植物病の症状。キュウリ・スイカ・モモ・ブドウ・マメなどの葉・茎・実・莢さやに粘質物(分生胞子)を含む暗灰色の病斑を生じ、農作上大きな害を及ぼす。炭疽病。

⇒たんそ‐きん【炭疽菌】

たん‐そ【炭素】🔗⭐🔉

たん‐そ【炭素】

(carbon)非金属元素の一種。元素記号C 原子番号6。原子量12.01。遊離状態の炭素としてはダイヤモンド・石炭・黒鉛(グラファイト)などとして存在する。近年新たな単体としてフラーレン・カーボン‐ナノチューブが発見された。化合物としては二酸化炭素・炭酸塩のほか炭水化物・炭化水素など有機化合物として広く自然界に存在。常温では空気・水などの作用を受けず、また、普通の薬品にも侵されない。高温では容易に酸素と化合するので酸化物の還元、金属精錬などに利用。

⇒たんそ‐こう【炭素鋼】

⇒たんそ‐こてい【炭素固定】

⇒たんそ‐ことう【炭素弧灯】

⇒たんそ‐じゅうし【炭素一四】

⇒たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】

⇒たんそ‐ぜい【炭素税】

⇒たんそ‐せんい【炭素繊維】

⇒たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】

⇒たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

たん‐そう【炭層】🔗⭐🔉

たん‐そう【炭層】

石炭から成る地層。石炭層。

たんそ‐きん【炭疽菌】🔗⭐🔉

たんそ‐きん【炭疽菌】

(Bacillus anthracis ラテン)炭疽1の病原体。グラム陽性の大型桿菌で芽胞は抵抗力が強い。1876年にコッホが分離同定し、81年にパスツールにより弱毒生菌ワクチンが作られた。脾脱疽菌。

⇒たん‐そ【炭疽】

たんそ‐ことう【炭素弧灯】🔗⭐🔉

たんそ‐ことう【炭素弧灯】

炭素棒を用いたアーク灯。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥🔗⭐🔉

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥

記号14C 質量数14の炭素の放射性同位体。ベータ崩壊し、半減期は5730年。大気上層で宇宙線により作られる中性子と窒素との核反応で生成し、ほぼ一定の濃度で大気中の二酸化炭素に含まれる。人工のものはトレーサーとして生体内反応の研究に用いる。放射性炭素。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ🔗⭐🔉

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ

炭素14を用いた年代測定法。アメリカの化学者リビーが開発。生きた生物は常に大気と物質交換をしているので、質量数14の炭素原子と質量数12の普通の炭素原子との比は一定であるが、生物が死ぬと、交換がなくなるので質量数14の原子は壊変して、時とともに減る。これを利用して過去数万年程度までの年代を測定する。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ぜい【炭素税】🔗⭐🔉

たんそ‐ぜい【炭素税】

環境税の一種。二酸化炭素の排出を減らすために、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に課す税金。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ🔗⭐🔉

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ

炭素を主成分とする繊維。合成繊維などを不活性気体中で焼結して作る。高い弾性・耐熱性・耐薬品性・電導性をもち、スポーツ用品・航空機材料などに用いる。カーボン‐ファイバー。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】🔗⭐🔉

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

マイクロフォンの一種。細かい炭素粒を詰めた箱を利用して音波を電流変化に変える。

⇒たん‐そ【炭素】

たん‐たいぎ【炭太祇】🔗⭐🔉

たん‐たいぎ【炭太祇】

江戸中期の俳人。江戸の人。雲津水国・慶紀逸に俳諧を学び、のち旅をつづけ、京都島原に居を定め、不夜庵と号。俳風は人事を得意とし、高雅で清新。句集「太祇句選」。(1709〜1771)

⇒たん【炭】

たん‐ちゅう【炭柱】🔗⭐🔉

たん‐ちゅう【炭柱】

炭坑で、地面または上層の沈降・陥落を防ぐために、坑内に採掘せずに残しておく石炭層。安全炭柱。保安炭柱。→柱はしら掘り

たん‐でん【炭田】🔗⭐🔉

たん‐でん【炭田】

炭層が存在し、採炭されている地域。「筑豊―」

たん‐ぱい【炭肺】🔗⭐🔉

たん‐ぱい【炭肺】

塵肺の一つ。炭鉱労働者など、炭素粉末を吸入する人に起こる慢性の呼吸器疾患。肺臓内に粉末が沈着し、咳・息切れなどの症状を起こす。

[漢]炭🔗⭐🔉

炭 字形

筆順

筆順

〔山部6画/9画/教育/3526・433A〕

[

〔山部6画/9画/教育/3526・433A〕

[ ] 字形

] 字形

〔山部6画/9画〕

〔音〕タン(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①木を焼いて作った燃料。すみ。「木炭・薪炭」

②地中からとる化石燃料。「石炭・炭鉱・黒炭」

③「炭素」の略。「炭化・炭酸・炭水化物」

[解字]

もと、火部5画。形声。「火」+音符「

〔山部6画/9画〕

〔音〕タン(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①木を焼いて作った燃料。すみ。「木炭・薪炭」

②地中からとる化石燃料。「石炭・炭鉱・黒炭」

③「炭素」の略。「炭化・炭酸・炭水化物」

[解字]

もと、火部5画。形声。「火」+音符「 」(=かえす・もどす)。燃えさしを消してまた火に返すもの、消しずみ、の意。

[下ツキ

亜炭・褐炭・黒炭・採炭・出炭・助炭・薪炭・浸炭・石炭・選炭・貯炭・泥炭・塗炭・氷炭・粉炭・木炭・煉炭・練炭

」(=かえす・もどす)。燃えさしを消してまた火に返すもの、消しずみ、の意。

[下ツキ

亜炭・褐炭・黒炭・採炭・出炭・助炭・薪炭・浸炭・石炭・選炭・貯炭・泥炭・塗炭・氷炭・粉炭・木炭・煉炭・練炭

筆順

筆順

〔山部6画/9画/教育/3526・433A〕

[

〔山部6画/9画/教育/3526・433A〕

[ ] 字形

] 字形

〔山部6画/9画〕

〔音〕タン(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①木を焼いて作った燃料。すみ。「木炭・薪炭」

②地中からとる化石燃料。「石炭・炭鉱・黒炭」

③「炭素」の略。「炭化・炭酸・炭水化物」

[解字]

もと、火部5画。形声。「火」+音符「

〔山部6画/9画〕

〔音〕タン(呉)(漢)

〔訓〕すみ

[意味]

①木を焼いて作った燃料。すみ。「木炭・薪炭」

②地中からとる化石燃料。「石炭・炭鉱・黒炭」

③「炭素」の略。「炭化・炭酸・炭水化物」

[解字]

もと、火部5画。形声。「火」+音符「 」(=かえす・もどす)。燃えさしを消してまた火に返すもの、消しずみ、の意。

[下ツキ

亜炭・褐炭・黒炭・採炭・出炭・助炭・薪炭・浸炭・石炭・選炭・貯炭・泥炭・塗炭・氷炭・粉炭・木炭・煉炭・練炭

」(=かえす・もどす)。燃えさしを消してまた火に返すもの、消しずみ、の意。

[下ツキ

亜炭・褐炭・黒炭・採炭・出炭・助炭・薪炭・浸炭・石炭・選炭・貯炭・泥炭・塗炭・氷炭・粉炭・木炭・煉炭・練炭

広辞苑に「炭」で始まるの検索結果 1-84。