複数辞典一括検索+![]()

![]()

だん‐じょ【男女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

だん‐じょ【男女】‥ヂヨ

おとことおんな。なんにょ。

⇒だんじょ‐きょうがく【男女共学】

⇒だんじょ‐きょうどうさんかく‐しゃかい‐きほんほう【男女共同参画社会基本法】

⇒だんじょ‐こようきかいきんとう‐ほう【男女雇用機会均等法】

⇒だんじょ‐どうけん【男女同権】

⇒男女七歳にして席を同じうせず

だんじょ‐きょうがく【男女共学】‥ヂヨ‥🔗⭐🔉

だんじょ‐きょうがく【男女共学】‥ヂヨ‥

同一学校・同一学級内に男女の児童(生徒・学生)を同時に収容して教育を行うこと。また、その制度。

⇒だん‐じょ【男女】

だんじょ‐きょうどうさんかく‐しゃかい‐きほんほう【男女共同参画社会基本法】‥ヂヨ‥クワク‥クワイ‥ハフ🔗⭐🔉

だんじょ‐きょうどうさんかく‐しゃかい‐きほんほう【男女共同参画社会基本法】‥ヂヨ‥クワク‥クワイ‥ハフ

男女が社会の対等な構成員として社会活動に参画する機会を確保し、政治的・経済的・社会的・文化的利益を均等に享受する社会の形成を促進するための施策の基本を定めた法律。1999年制定。

⇒だん‐じょ【男女】

だんじょ‐こようきかいきんとう‐ほう【男女雇用機会均等法】‥ヂヨ‥クワイ‥ハフ🔗⭐🔉

だんじょ‐こようきかいきんとう‐ほう【男女雇用機会均等法】‥ヂヨ‥クワイ‥ハフ

雇用の分野において男女の均等な機会および待遇の確保を目的として制定された法律。募集・採用・配置・昇進・職種・雇用形態変更・退職勧奨・定年・解雇・労働契約更新等について事業主による性別を理由とする差別の禁止、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシャル‐ハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務づけ等を定める。1986年施行、97年・2006年大幅改正。

⇒だん‐じょ【男女】

○男女七歳にして席を同じうせずだんじょしちさいにしてせきをおなじゅうせず

[礼記内則「七年男女席を同じうせず、食を共にせず」](「席」は、ござ・むしろの類で1枚に4人まですわれ、寝床の代用ともなる)7歳にもなったら男女は1枚のむしろの上に一緒にすわらない。7歳くらいからは男女の区別をわきまえ、みだりに親しくしてはならないということ。

⇒だん‐じょ【男女】

○男女七歳にして席を同じうせずだんじょしちさいにしてせきをおなじゅうせず🔗⭐🔉

○男女七歳にして席を同じうせずだんじょしちさいにしてせきをおなじゅうせず

[礼記内則「七年男女席を同じうせず、食を共にせず」](「席」は、ござ・むしろの類で1枚に4人まですわれ、寝床の代用ともなる)7歳にもなったら男女は1枚のむしろの上に一緒にすわらない。7歳くらいからは男女の区別をわきまえ、みだりに親しくしてはならないということ。

⇒だん‐じょ【男女】

だんじょ‐どうけん【男女同権】‥ヂヨ‥

男女両性の法律的権利・社会的待遇が同等であること。福沢諭吉、福翁百話「―甚だ美なれども、一方に偏すれば男尊も女尊も共に妙ならず」

⇒だん‐じょ【男女】

だんじょ‐ほう【断叙法】‥ハフ

(asyndeton)修辞法の一つ。接続語を省略し、または句と句との関係を断ち、文章に勢いを与えて、想像の余地を多くする技法。「奈良七重、七堂伽藍、八重桜」の類。↔接叙法

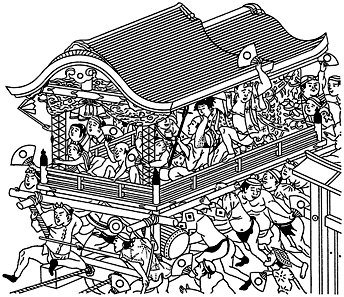

だん‐じり【檀尻・楽車・山車】

関西・西日本の祭礼の曳物。太鼓をのせ、車輪をつけて引いたり、かついだりして練って行くもの。東京地方の山車だし・屋台に同じ。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「留主の間へ―でも持つて来たな」。物類称呼「屋台、…大坂及西国にて―と云」

檀尻

だんじり

提供:NHK

⇒だんじり‐まい【山車舞】

だんじり‐まい【山車舞】‥マヒ

山車の上で舞う舞。歌舞伎、源平雷伝記「信夫は渡辺が肩を、―にかかり」

⇒だん‐じり【檀尻・楽車・山車】

たん・じる【嘆じる・歎じる】

〔自他上一〕

(→)「たんずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【断じる】

〔他上一〕

(→)「断ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【弾じる】

〔他上一〕

(→)「弾ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【談じる】

〔他上一〕

(→)「談ずる」(サ変)に同じ。

たんじろう【丹次郎】‥ラウ

為永春水作「春色梅暦」の主人公。江戸末期の多くの女性に思慕される柔弱な好男子。「―型」

→文献資料[春色梅暦]

たんし‐ろん【単子論】

〔哲〕(→)モナド論に同じ。

⇒たん‐し【単子】

たん‐しん【丹心】

まごころ。赤心。丹誠。太平記20「青鳥を投じて―を竭つくさる」

たん‐しん【丹唇】

あかいくちびる。朱唇。

たん‐しん【単身】

ただひとりだけであること。ひとり。単独。「―潜入する」

⇒たんしん‐じゅう【単身銃】

⇒たんしん‐ぞう【単身像】

⇒たんしん‐ふにん【単身赴任】

たん‐しん【探針】

試料に近づけてその特性を測定する、検出器の針状の部分。プローブ。

たん‐しん【貪心】

むさぼるこころ。欲心。

たん‐しん【短身】

背が低いこと。また、そのからだ。短躯。

たん‐しん【短信】

①手短かに記した便り。短い手紙。

②新聞・雑誌・放送などの、短いニュース。

たん‐しん【短針】

時計の短い方の針。時針。短剣。↔長針

たん‐しん【誕辰】

(「辰」は日の意)生まれた日。誕生日。

たん‐しん【潭心】

深い淵の底。

たん‐じん【炭塵】‥ヂン

炭坑内に浮遊する石炭の微細な粉。細かいものほど引火爆発の危険性が大きい。

たん‐しんし【単振子】

〔理〕

⇒たんふりこ

たんしん‐じゅう【単身銃】

銃身が一つだけの猟銃。

⇒たん‐しん【単身】

たんしん‐ぞう【単身像】‥ザウ

一人だけの像。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐しんどう【単振動】

変位(の大きさ)が時間の正弦関数で表されるような運動。定点からの距離に比例する引力が働くときに起こる。

たんしん‐ふにん【単身赴任】

遠方に転勤する際、家族を伴わず一人で任地におもむくこと。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐す【箪笥】

衣服・小道具などを整理・保管するのに用いる家具の総称。多く木材で作り、引出しや開き戸を付ける。「茶―」「洋服―」「整理―」

⇒たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

⇒たんす‐よきん【箪笥預金】

ダンス【dance】

西洋式の踊り。舞踏。舞踊。「モダン‐―」

⇒ダンス‐パーティー【dance party】

⇒ダンス‐ホール【dance hall】

だん・ず【啖ず】

〔他サ変〕

食う。くらう。はむ。今昔物語集2「狼の為に―・ぜられにけり」

たん‐すい【淡水】

塩分を含まない水。↔鹹水かんすい。(地名別項)

⇒たんすい‐かいめん【淡水海綿】

⇒たんすい‐ぎょ【淡水魚】

⇒たんすい‐くらげ【淡水水母】

⇒たんすい‐こ【淡水湖】

⇒たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

⇒たんすい‐そう【淡水藻】

たんすい【淡水】

(Danshui)台湾北部、淡水河口の右岸に位置する海港。

たん‐すい【湛水】

ダムや水田に水をためること。

⇒たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

たん‐すい【湍水】

早瀬の水。

たん‐すい【潭水】

底深くたたえられた水。

だん‐すい【断水】

①水路を閉め切って水が通らないようにすること。

②水道の水を止めること。また、水道の水が止まること。

だん‐すい【暖翠】

春の日、暖気のために草木がみどりの色を表すこと。

だんすい‐かい【暖水塊】‥クワイ

周囲より暖かい海水域。三陸沖のものは好漁場。暖水渦。

たんすい‐かいめん【淡水海綿】

ザラカイメン目の普通海綿の一群。湖沼・河川などに産し、群体は樹枝状・楕円形または不規則な塊となって杭・石・貝殻・水草などに付着。緑色のものが最も多く、質は柔軟。秋、全体が枯死し、残された耐久卵(芽球)から翌春出芽する。カワカイメン・ヌマカイメンなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥

炭素・水素・酸素の3元素から成り、一般式CnH2mOmの形の分子式をもつ化合物。すなわち水素と酸素との割合が水の組成と同じ。植物では炭酸同化作用によって生産される。糖類・澱粉・セルロースなど、動植物体の構成物質・エネルギー源として重要な物質が多い。含水炭素。

たんすい‐ぎょ【淡水魚】

淡水にすむ魚類。コイ・アユ・フナ・ドジョウなど。↔鹹水魚。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐くらげ【淡水水母】

ヒドロ虫類に属するマミズクラゲ亜目、特に淡水に生息する種類の総称。傘の直径2センチメートル内外で、白色、半透明。人を刺すことはない。数種類あり、世界各地の池沼・泉水などに産する。マミズクラゲなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐こ【淡水湖】

淡水の湖。湖水中の塩分が1リットル中に0.5グラム以下のもの。↔塩湖。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐しゃ【炭水車】

石炭・水を積載する車両。蒸気機関車の後部に連結する。テンダー。

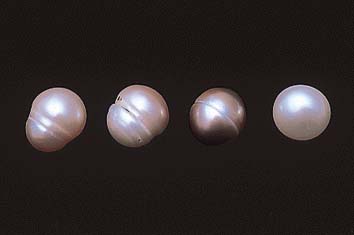

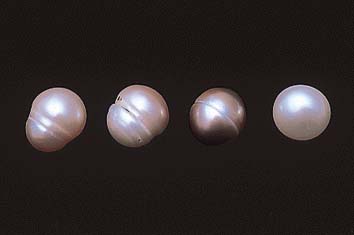

たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

淡水産の貝類が作る真珠。養殖では、イケチョウガイなどの二枚貝を母貝とする。海産のものにくらべて光沢は劣るが、核を入れず外套膜片だけを挿入手術して、無核真珠を生産するのに適する。

淡水真珠

撮影:関戸 勇

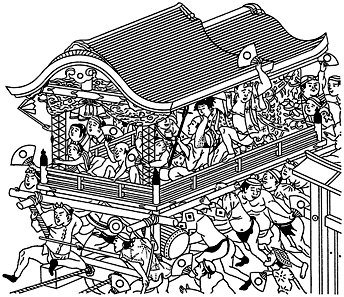

だんじり

提供:NHK

⇒だんじり‐まい【山車舞】

だんじり‐まい【山車舞】‥マヒ

山車の上で舞う舞。歌舞伎、源平雷伝記「信夫は渡辺が肩を、―にかかり」

⇒だん‐じり【檀尻・楽車・山車】

たん・じる【嘆じる・歎じる】

〔自他上一〕

(→)「たんずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【断じる】

〔他上一〕

(→)「断ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【弾じる】

〔他上一〕

(→)「弾ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【談じる】

〔他上一〕

(→)「談ずる」(サ変)に同じ。

たんじろう【丹次郎】‥ラウ

為永春水作「春色梅暦」の主人公。江戸末期の多くの女性に思慕される柔弱な好男子。「―型」

→文献資料[春色梅暦]

たんし‐ろん【単子論】

〔哲〕(→)モナド論に同じ。

⇒たん‐し【単子】

たん‐しん【丹心】

まごころ。赤心。丹誠。太平記20「青鳥を投じて―を竭つくさる」

たん‐しん【丹唇】

あかいくちびる。朱唇。

たん‐しん【単身】

ただひとりだけであること。ひとり。単独。「―潜入する」

⇒たんしん‐じゅう【単身銃】

⇒たんしん‐ぞう【単身像】

⇒たんしん‐ふにん【単身赴任】

たん‐しん【探針】

試料に近づけてその特性を測定する、検出器の針状の部分。プローブ。

たん‐しん【貪心】

むさぼるこころ。欲心。

たん‐しん【短身】

背が低いこと。また、そのからだ。短躯。

たん‐しん【短信】

①手短かに記した便り。短い手紙。

②新聞・雑誌・放送などの、短いニュース。

たん‐しん【短針】

時計の短い方の針。時針。短剣。↔長針

たん‐しん【誕辰】

(「辰」は日の意)生まれた日。誕生日。

たん‐しん【潭心】

深い淵の底。

たん‐じん【炭塵】‥ヂン

炭坑内に浮遊する石炭の微細な粉。細かいものほど引火爆発の危険性が大きい。

たん‐しんし【単振子】

〔理〕

⇒たんふりこ

たんしん‐じゅう【単身銃】

銃身が一つだけの猟銃。

⇒たん‐しん【単身】

たんしん‐ぞう【単身像】‥ザウ

一人だけの像。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐しんどう【単振動】

変位(の大きさ)が時間の正弦関数で表されるような運動。定点からの距離に比例する引力が働くときに起こる。

たんしん‐ふにん【単身赴任】

遠方に転勤する際、家族を伴わず一人で任地におもむくこと。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐す【箪笥】

衣服・小道具などを整理・保管するのに用いる家具の総称。多く木材で作り、引出しや開き戸を付ける。「茶―」「洋服―」「整理―」

⇒たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

⇒たんす‐よきん【箪笥預金】

ダンス【dance】

西洋式の踊り。舞踏。舞踊。「モダン‐―」

⇒ダンス‐パーティー【dance party】

⇒ダンス‐ホール【dance hall】

だん・ず【啖ず】

〔他サ変〕

食う。くらう。はむ。今昔物語集2「狼の為に―・ぜられにけり」

たん‐すい【淡水】

塩分を含まない水。↔鹹水かんすい。(地名別項)

⇒たんすい‐かいめん【淡水海綿】

⇒たんすい‐ぎょ【淡水魚】

⇒たんすい‐くらげ【淡水水母】

⇒たんすい‐こ【淡水湖】

⇒たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

⇒たんすい‐そう【淡水藻】

たんすい【淡水】

(Danshui)台湾北部、淡水河口の右岸に位置する海港。

たん‐すい【湛水】

ダムや水田に水をためること。

⇒たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

たん‐すい【湍水】

早瀬の水。

たん‐すい【潭水】

底深くたたえられた水。

だん‐すい【断水】

①水路を閉め切って水が通らないようにすること。

②水道の水を止めること。また、水道の水が止まること。

だん‐すい【暖翠】

春の日、暖気のために草木がみどりの色を表すこと。

だんすい‐かい【暖水塊】‥クワイ

周囲より暖かい海水域。三陸沖のものは好漁場。暖水渦。

たんすい‐かいめん【淡水海綿】

ザラカイメン目の普通海綿の一群。湖沼・河川などに産し、群体は樹枝状・楕円形または不規則な塊となって杭・石・貝殻・水草などに付着。緑色のものが最も多く、質は柔軟。秋、全体が枯死し、残された耐久卵(芽球)から翌春出芽する。カワカイメン・ヌマカイメンなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥

炭素・水素・酸素の3元素から成り、一般式CnH2mOmの形の分子式をもつ化合物。すなわち水素と酸素との割合が水の組成と同じ。植物では炭酸同化作用によって生産される。糖類・澱粉・セルロースなど、動植物体の構成物質・エネルギー源として重要な物質が多い。含水炭素。

たんすい‐ぎょ【淡水魚】

淡水にすむ魚類。コイ・アユ・フナ・ドジョウなど。↔鹹水魚。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐くらげ【淡水水母】

ヒドロ虫類に属するマミズクラゲ亜目、特に淡水に生息する種類の総称。傘の直径2センチメートル内外で、白色、半透明。人を刺すことはない。数種類あり、世界各地の池沼・泉水などに産する。マミズクラゲなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐こ【淡水湖】

淡水の湖。湖水中の塩分が1リットル中に0.5グラム以下のもの。↔塩湖。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐しゃ【炭水車】

石炭・水を積載する車両。蒸気機関車の後部に連結する。テンダー。

たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

淡水産の貝類が作る真珠。養殖では、イケチョウガイなどの二枚貝を母貝とする。海産のものにくらべて光沢は劣るが、核を入れず外套膜片だけを挿入手術して、無核真珠を生産するのに適する。

淡水真珠

撮影:関戸 勇

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐そう【淡水藻】‥サウ

淡水に生ずる藻類。藍藻・珪藻・車軸藻・緑藻・紅藻などの一部。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

耕起・代掻しろかきした水田に直播する栽培方法。寒冷地帯に多く、省力化による作付規模の拡大や費用削減などの利点がある。→乾田直播

⇒たん‐すい【湛水】

たん‐すいろ【短水路】

25メートル以上50メートル未満のプールのコース。↔長水路

たん‐すう【単数】

①数が一つであること。一つのこと。

②〔言〕(singular)おもにヨーロッパ諸語の文法で、名詞・代名詞が単一の人や事物を示す場合にいう称。↔複数

たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

せっかく持っているのに、使わず箪笥にしまい放しにしている衣類のこと。

⇒たん‐す【箪笥】

ダンス‐パーティー【dance party】

舞踏会。

⇒ダンス【dance】

ダンス‐ホール【dance hall】

舞踏場。特に、社交ダンスをする客を対象に営業するもの。

⇒ダンス【dance】

たんす‐よきん【箪笥預金】

(たんすに入れてある現金、の意)銀行などに預けず、自宅にしまっておく現金。たんす貯金。

⇒たん‐す【箪笥】

たん・ずる【嘆ずる・歎ずる】

〔自他サ変〕[文]嘆ず(サ変)

①なげく。憤慨する。いきどおる。史記抄「不足なと―・じた辞ぞ」。「政治の腐敗を―・ずる」

②ほめる。感心する。嘆賞する。「すばらしさを―・ずる」

だん・ずる【断ずる】

〔他サ変〕[文]断ず(サ変)

①きっぱりときめる。決定する。判断を下す。「是非を―・ずる」

②さばき決める。裁決する。裁断する。「有罪と―・ずる」

③おしきって行う。決行する。断行する。

④(特に、煩悩などを)断つ。今昔物語集1「煩悩を―・じて後の身を受けざるを比丘と云ふなり」→断じて

だん・ずる【弾ずる】

〔他サ変〕[文]弾ず(サ変)

(中世にはタンズ)弦楽器をひきならす。かなでる。古今著聞集6「常陸親王箏を―・じ、八条中納言保忠琵琶を―・ず」

だん・ずる【談ずる】

〔他サ変〕[文]談ず(サ変)

①話す。説く。「政局を―・ずる」

②話し合う。相談する。

③講義する。太平記18「儒者御文談に参じて、貞観政要を読みけるに、…と―・じけるを」

④かけあう。談判する。「先方へ私どもから―・じてみます」

だん‐せ【檀施】

布施ふせのこと。

たん‐せい【丹青】

①赤と青。丹碧。

②絵具の色。絵具。彩色。

③絵画。絵え。日葡辞書「タンゼイ、エヲカク」

たん‐せい【丹誠】

(古くはタンゼイとも)まことのこころ。まごころ。丹心。赤誠。今昔物語集25「願はくは八幡三所、我が―を照し給へ」。「―を込める」

たん‐せい【丹精】

(古くはタンゼイとも)まごころをこめて物事をすること。源平盛衰記27「各忠勤を抽んで殊に―を致す」。「―して育てた盆栽」「―を凝こらす」「―を尽くす」

たん‐せい【単声】

〔音〕(→)同声2に同じ。

⇒たんせい‐おんがく【単声音楽】

たん‐せい【単性】

①生物が雄性・雌性のいずれか一方の生殖器官だけを備えていること。

②ある種の動物で一方の性のみの子孫を生じること。

⇒たんせい‐か【単性花】

⇒たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

⇒たんせい‐せいしょく【単性生殖】

⇒たんせい‐ろん【単性論】

たん‐せい【嘆声・歎声】

①なげく声。ためいきの声。

②ほめる声。感心する声。

たん‐せい【端正】

きちんとしていること。行儀や姿が整っていて、乱れたところがなく、立派であること。たんじょう。「―な身のこなし」

たん‐せい【端整】

容貌が整っていて美しいこと。「―な顔だち」

たん‐ぜい【担税】

租税を負担すること。

⇒たんぜい‐しゃ【担税者】

⇒たんぜい‐りょく【担税力】

だん‐せい【男生】

男の生徒。

だん‐せい【男声】

①男の声。

②〔音〕声楽の男の声部。テノール・バリトン・バス。「―合唱」

だん‐せい【男性】

①男。男子。また、その性。↔女性。

②(文法用語)「性せい4」参照。

⇒だんせい‐てき【男性的】

⇒だんせい‐び【男性美】

⇒だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

だん‐せい【弾性】

〔理〕(elasticity)外力によって形や体積に変化を生じた物体が、力を取り去ると再び元の状態に回復する性質。体積弾性と形状弾性とがある。→塑性。

⇒だんせい‐げんかい【弾性限界】

⇒だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

⇒だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

⇒だんせい‐しんどう【弾性振動】

⇒だんせい‐せんい【弾性線維】

⇒だんせい‐そしき【弾性組織】

⇒だんせい‐たい【弾性体】

⇒だんせい‐は【弾性波】

⇒だんせい‐へんけい【弾性変形】

⇒だんせい‐りつ【弾性率】

たんせい‐おんがく【単声音楽】

(monophony)一つの声部ないし旋律から成る音楽。古代ギリシアの音楽、西洋中世の単旋律聖歌をはじめ、無伴奏の独唱(または斉唱)曲や独奏曲、諸国の伝統音楽など。単声部音楽。単音楽。モノフォニー。モノディー。↔多声音楽

⇒たん‐せい【単声】

たんせい‐か【単性花】‥クワ

1個の花に、雄しべまたは雌しべだけがあるもの。すなわち雄花と雌花。雌雄の単性花が別株のもの(雌雄異株)と同株のもの(雌雄同株)とがある。↔両性花。

⇒たん‐せい【単性】

たんせい‐かざん【単成火山】‥クワ‥

1回だけの噴火で形成された火山。噴火は1日以内のことも数年続くこともある。マールや砕屑さいせつ丘など。↔複成火山

だんせい‐げんかい【弾性限界】

固体に外力を加えて変形させる場合、ある限度以上応力が大きくなると元の形に戻らなくなる限界の応力。弾性限度。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

生ゴムに加硫して、著しく弾性を加え保存性を強めたもの。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

一つの対立形質だけについて異なる場合の雑種。↔多性雑種。

⇒たん‐せい【単性】

たんぜい‐しゃ【担税者】

税金を負担する者。

⇒たん‐ぜい【担税】

だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

衝突の前後で運動エネルギーの和が変わらない衝突。完全弾性衝突。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐しんどう【弾性振動】

弾性体のひずみに伴う応力が復元力となって起こる振動。弦・膜・棒・ばねなどの振動や地震波・音波など。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐せいしょく【単性生殖】

(→)単為生殖に同じ。

⇒たん‐せい【単性】

だんせい‐せんい【弾性線維】‥ヰ

脊椎動物の皮膚・皮下・気管・血管などを構成する組織に多く含まれる伸縮性の大きい線維。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐そしき【弾性組織】

結合組織のうち、特に弾性線維を多く含むもの。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐たい【弾性体】

弾性限界内で変形を論じるときの物体の呼称。ゴムのような、弾性を示す限界の特に大きいものを指していうこともある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐てき【男性的】

①男らしいさま。男性にふさわしいさま。

②荒々しく力強いさま。「―な岩山」

⇒だん‐せい【男性】

だんせい‐は【弾性波】

弾性体中を伝わる波動。地震波・音波の類。体積弾性による縦波とずれ弾性による横波とがある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐び【男性美】

性質・体質などにおける男性特有の美。

⇒だん‐せい【男性】

たんせいぶ‐おんがく【単声部音楽】

(→)単声音楽に同じ。

たん‐せいぶん【端成分】

固溶体の素成分。金銀合金では、純粋な金と銀がそれぞれ相当。

だんせい‐へんけい【弾性変形】

弾性限界以下の力を加えて変形した物体から力を取り去るとすぐに消える変形。→残留応力。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

男性の性ホルモン。主として精巣間質細胞で生成されるが、一部は副腎からも分泌される。雄の生殖器官の発達、第二次性徴の発現、骨・筋肉の増強を促進し、また、性的衝動を起こさせる。テストステロンの類。雄性ホルモン。

⇒だん‐せい【男性】

たんせい‐むに【丹誠無二】

一途にまごころをこめること。赤心無比。狂言、祢宜山伏「我等が方へ影向ようごうならせ給へと、―に祈るものなり」

⇒たん‐せい【丹誠】

だんせい‐りつ【弾性率】

弾性体が、弾性限界内でもつ応力と歪ひずみとの比。ヤング率・剛性率・体積弾性率の類。

⇒だん‐せい【弾性】

たんぜい‐りょく【担税力】

税金を負担する力。

⇒たん‐ぜい【担税】

たんせい‐ろん【単性論】

(Monophysitism)イエス=キリストは人性を持たず神性しか持たないとする神学上の立場。451年、カルケドン公会議で異端とされる。

⇒たん‐せい【単性】

ダンセーニ【Lord Dunsany】

アイルランドの作家。物語集「ペガーナの神々」、ケルト色濃厚な幻想的戯曲「アラビア人の天幕」「山の神々」など。(1878〜1957)

たん‐せき【旦夕】

①あさゆう。あけくれ。朝暮。

②つねづね。始終。

③時機または危急が今朝か今晩かと切迫するさま。旦暮。「命―に迫る」

たん‐せき【胆石】

胆汁の成分から形成される胆管または胆嚢内の結石。

⇒たんせき‐しょう【胆石症】

たん‐せき【嘆惜・歎惜】

なげきおしむこと。

たん‐せき【痰咳】

①痰と咳。

②痰の出るせき。

たん‐せき【儋石・担石】

(「儋」は2石、「担」は1石、共に中国の量目の単位)わずかな量。転じて、わずかなこと。

⇒たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】

⇒たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

たんせき‐しょう【胆石症】‥シヤウ

胆石のできる疾患。上腹部・右肋骨弓下に疝痛せんつうを来し、また、発熱・黄疸おうだんを伴う。

⇒たん‐せき【胆石】

たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】‥マウケ

[漢書揚雄伝上]わずかな米穀のたくわえ。転じて、わずかなたくわえ。儋石の貯たくわえ。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

[史記淮陰侯伝]わずかの扶持・俸禄。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐らてい【袒裼裸裎】

肌を脱ぐことと、はだかになること。

たん‐せつ【短折】

わかじに。夭折ようせつ。夭死。早世。

たん‐せつ【鍛接】

金属接合法の一つ。接合すべき部分を融点近くまで加熱し、手槌・機槌・ダイス・プレス・ロールなどで圧力を加えて2片を融着させる。錬鉄や軟鉄に古くから用いられる。わかしつぎ。

だん‐せつ【断截】

たちきること。截断。

⇒だんせつ‐めん【断截面】

だん‐ぜつ【断絶】

つながりや結びつきが切れて絶えること。また、それをたちきること。日葡辞書「ガクモンダンゼツシタ」。「家は―身は切腹」「国交を―する」「世代間の―」

だんせつ‐の‐おうぎ【団雪の扇】‥アフギ

(前漢成帝の寵妃、班婕妤はんしょうよの怨詩による)円く白い扇。転じて、寵衰えて顧みられなくなった身にたとえる。和漢朗詠集「班婕妤が―、岸風に代へて長く忘れぬ」→秋の扇

だんせつ‐めん【断截面】

切断した面。せつだんめん。

⇒だん‐せつ【断截】

たん‐せん【段銭】

中世、即位譲位・内裏だいり修理・将軍宣下・道路修理などの費用にあてるため、臨時に田地の段別に応じて朝廷や幕府が一国単位に課した税金。→段米。

⇒たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】

たん‐せん【単線】

①1本の線。

②単線軌道の略。「―運転」↔複線。

⇒たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】

⇒たんせん‐きどう【単線軌道】

たん‐せん【短箋】

①みじかい料紙。

②簡単な手紙。

たん‐ぜん【丹前】

①厚く綿を入れた広袖風のもので、衣服の上におおうもの。「丹前風」から起こるという。江戸に始まり京坂に流行した。主として京坂での名称。江戸で「どてら」と称するもの。

②雪踏せったの鼻緒の一種。丹前風の人の用いたもの。

③歌舞伎の特殊演技の一つ。丹前風から舞踊化された特殊な手の振り方と足の踏み方。丹前六法。丹前振。誹風柳多留5「―は何もないのに結ぶやう」

丹前

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐そう【淡水藻】‥サウ

淡水に生ずる藻類。藍藻・珪藻・車軸藻・緑藻・紅藻などの一部。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

耕起・代掻しろかきした水田に直播する栽培方法。寒冷地帯に多く、省力化による作付規模の拡大や費用削減などの利点がある。→乾田直播

⇒たん‐すい【湛水】

たん‐すいろ【短水路】

25メートル以上50メートル未満のプールのコース。↔長水路

たん‐すう【単数】

①数が一つであること。一つのこと。

②〔言〕(singular)おもにヨーロッパ諸語の文法で、名詞・代名詞が単一の人や事物を示す場合にいう称。↔複数

たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

せっかく持っているのに、使わず箪笥にしまい放しにしている衣類のこと。

⇒たん‐す【箪笥】

ダンス‐パーティー【dance party】

舞踏会。

⇒ダンス【dance】

ダンス‐ホール【dance hall】

舞踏場。特に、社交ダンスをする客を対象に営業するもの。

⇒ダンス【dance】

たんす‐よきん【箪笥預金】

(たんすに入れてある現金、の意)銀行などに預けず、自宅にしまっておく現金。たんす貯金。

⇒たん‐す【箪笥】

たん・ずる【嘆ずる・歎ずる】

〔自他サ変〕[文]嘆ず(サ変)

①なげく。憤慨する。いきどおる。史記抄「不足なと―・じた辞ぞ」。「政治の腐敗を―・ずる」

②ほめる。感心する。嘆賞する。「すばらしさを―・ずる」

だん・ずる【断ずる】

〔他サ変〕[文]断ず(サ変)

①きっぱりときめる。決定する。判断を下す。「是非を―・ずる」

②さばき決める。裁決する。裁断する。「有罪と―・ずる」

③おしきって行う。決行する。断行する。

④(特に、煩悩などを)断つ。今昔物語集1「煩悩を―・じて後の身を受けざるを比丘と云ふなり」→断じて

だん・ずる【弾ずる】

〔他サ変〕[文]弾ず(サ変)

(中世にはタンズ)弦楽器をひきならす。かなでる。古今著聞集6「常陸親王箏を―・じ、八条中納言保忠琵琶を―・ず」

だん・ずる【談ずる】

〔他サ変〕[文]談ず(サ変)

①話す。説く。「政局を―・ずる」

②話し合う。相談する。

③講義する。太平記18「儒者御文談に参じて、貞観政要を読みけるに、…と―・じけるを」

④かけあう。談判する。「先方へ私どもから―・じてみます」

だん‐せ【檀施】

布施ふせのこと。

たん‐せい【丹青】

①赤と青。丹碧。

②絵具の色。絵具。彩色。

③絵画。絵え。日葡辞書「タンゼイ、エヲカク」

たん‐せい【丹誠】

(古くはタンゼイとも)まことのこころ。まごころ。丹心。赤誠。今昔物語集25「願はくは八幡三所、我が―を照し給へ」。「―を込める」

たん‐せい【丹精】

(古くはタンゼイとも)まごころをこめて物事をすること。源平盛衰記27「各忠勤を抽んで殊に―を致す」。「―して育てた盆栽」「―を凝こらす」「―を尽くす」

たん‐せい【単声】

〔音〕(→)同声2に同じ。

⇒たんせい‐おんがく【単声音楽】

たん‐せい【単性】

①生物が雄性・雌性のいずれか一方の生殖器官だけを備えていること。

②ある種の動物で一方の性のみの子孫を生じること。

⇒たんせい‐か【単性花】

⇒たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

⇒たんせい‐せいしょく【単性生殖】

⇒たんせい‐ろん【単性論】

たん‐せい【嘆声・歎声】

①なげく声。ためいきの声。

②ほめる声。感心する声。

たん‐せい【端正】

きちんとしていること。行儀や姿が整っていて、乱れたところがなく、立派であること。たんじょう。「―な身のこなし」

たん‐せい【端整】

容貌が整っていて美しいこと。「―な顔だち」

たん‐ぜい【担税】

租税を負担すること。

⇒たんぜい‐しゃ【担税者】

⇒たんぜい‐りょく【担税力】

だん‐せい【男生】

男の生徒。

だん‐せい【男声】

①男の声。

②〔音〕声楽の男の声部。テノール・バリトン・バス。「―合唱」

だん‐せい【男性】

①男。男子。また、その性。↔女性。

②(文法用語)「性せい4」参照。

⇒だんせい‐てき【男性的】

⇒だんせい‐び【男性美】

⇒だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

だん‐せい【弾性】

〔理〕(elasticity)外力によって形や体積に変化を生じた物体が、力を取り去ると再び元の状態に回復する性質。体積弾性と形状弾性とがある。→塑性。

⇒だんせい‐げんかい【弾性限界】

⇒だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

⇒だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

⇒だんせい‐しんどう【弾性振動】

⇒だんせい‐せんい【弾性線維】

⇒だんせい‐そしき【弾性組織】

⇒だんせい‐たい【弾性体】

⇒だんせい‐は【弾性波】

⇒だんせい‐へんけい【弾性変形】

⇒だんせい‐りつ【弾性率】

たんせい‐おんがく【単声音楽】

(monophony)一つの声部ないし旋律から成る音楽。古代ギリシアの音楽、西洋中世の単旋律聖歌をはじめ、無伴奏の独唱(または斉唱)曲や独奏曲、諸国の伝統音楽など。単声部音楽。単音楽。モノフォニー。モノディー。↔多声音楽

⇒たん‐せい【単声】

たんせい‐か【単性花】‥クワ

1個の花に、雄しべまたは雌しべだけがあるもの。すなわち雄花と雌花。雌雄の単性花が別株のもの(雌雄異株)と同株のもの(雌雄同株)とがある。↔両性花。

⇒たん‐せい【単性】

たんせい‐かざん【単成火山】‥クワ‥

1回だけの噴火で形成された火山。噴火は1日以内のことも数年続くこともある。マールや砕屑さいせつ丘など。↔複成火山

だんせい‐げんかい【弾性限界】

固体に外力を加えて変形させる場合、ある限度以上応力が大きくなると元の形に戻らなくなる限界の応力。弾性限度。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

生ゴムに加硫して、著しく弾性を加え保存性を強めたもの。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

一つの対立形質だけについて異なる場合の雑種。↔多性雑種。

⇒たん‐せい【単性】

たんぜい‐しゃ【担税者】

税金を負担する者。

⇒たん‐ぜい【担税】

だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

衝突の前後で運動エネルギーの和が変わらない衝突。完全弾性衝突。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐しんどう【弾性振動】

弾性体のひずみに伴う応力が復元力となって起こる振動。弦・膜・棒・ばねなどの振動や地震波・音波など。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐せいしょく【単性生殖】

(→)単為生殖に同じ。

⇒たん‐せい【単性】

だんせい‐せんい【弾性線維】‥ヰ

脊椎動物の皮膚・皮下・気管・血管などを構成する組織に多く含まれる伸縮性の大きい線維。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐そしき【弾性組織】

結合組織のうち、特に弾性線維を多く含むもの。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐たい【弾性体】

弾性限界内で変形を論じるときの物体の呼称。ゴムのような、弾性を示す限界の特に大きいものを指していうこともある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐てき【男性的】

①男らしいさま。男性にふさわしいさま。

②荒々しく力強いさま。「―な岩山」

⇒だん‐せい【男性】

だんせい‐は【弾性波】

弾性体中を伝わる波動。地震波・音波の類。体積弾性による縦波とずれ弾性による横波とがある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐び【男性美】

性質・体質などにおける男性特有の美。

⇒だん‐せい【男性】

たんせいぶ‐おんがく【単声部音楽】

(→)単声音楽に同じ。

たん‐せいぶん【端成分】

固溶体の素成分。金銀合金では、純粋な金と銀がそれぞれ相当。

だんせい‐へんけい【弾性変形】

弾性限界以下の力を加えて変形した物体から力を取り去るとすぐに消える変形。→残留応力。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

男性の性ホルモン。主として精巣間質細胞で生成されるが、一部は副腎からも分泌される。雄の生殖器官の発達、第二次性徴の発現、骨・筋肉の増強を促進し、また、性的衝動を起こさせる。テストステロンの類。雄性ホルモン。

⇒だん‐せい【男性】

たんせい‐むに【丹誠無二】

一途にまごころをこめること。赤心無比。狂言、祢宜山伏「我等が方へ影向ようごうならせ給へと、―に祈るものなり」

⇒たん‐せい【丹誠】

だんせい‐りつ【弾性率】

弾性体が、弾性限界内でもつ応力と歪ひずみとの比。ヤング率・剛性率・体積弾性率の類。

⇒だん‐せい【弾性】

たんぜい‐りょく【担税力】

税金を負担する力。

⇒たん‐ぜい【担税】

たんせい‐ろん【単性論】

(Monophysitism)イエス=キリストは人性を持たず神性しか持たないとする神学上の立場。451年、カルケドン公会議で異端とされる。

⇒たん‐せい【単性】

ダンセーニ【Lord Dunsany】

アイルランドの作家。物語集「ペガーナの神々」、ケルト色濃厚な幻想的戯曲「アラビア人の天幕」「山の神々」など。(1878〜1957)

たん‐せき【旦夕】

①あさゆう。あけくれ。朝暮。

②つねづね。始終。

③時機または危急が今朝か今晩かと切迫するさま。旦暮。「命―に迫る」

たん‐せき【胆石】

胆汁の成分から形成される胆管または胆嚢内の結石。

⇒たんせき‐しょう【胆石症】

たん‐せき【嘆惜・歎惜】

なげきおしむこと。

たん‐せき【痰咳】

①痰と咳。

②痰の出るせき。

たん‐せき【儋石・担石】

(「儋」は2石、「担」は1石、共に中国の量目の単位)わずかな量。転じて、わずかなこと。

⇒たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】

⇒たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

たんせき‐しょう【胆石症】‥シヤウ

胆石のできる疾患。上腹部・右肋骨弓下に疝痛せんつうを来し、また、発熱・黄疸おうだんを伴う。

⇒たん‐せき【胆石】

たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】‥マウケ

[漢書揚雄伝上]わずかな米穀のたくわえ。転じて、わずかなたくわえ。儋石の貯たくわえ。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

[史記淮陰侯伝]わずかの扶持・俸禄。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐らてい【袒裼裸裎】

肌を脱ぐことと、はだかになること。

たん‐せつ【短折】

わかじに。夭折ようせつ。夭死。早世。

たん‐せつ【鍛接】

金属接合法の一つ。接合すべき部分を融点近くまで加熱し、手槌・機槌・ダイス・プレス・ロールなどで圧力を加えて2片を融着させる。錬鉄や軟鉄に古くから用いられる。わかしつぎ。

だん‐せつ【断截】

たちきること。截断。

⇒だんせつ‐めん【断截面】

だん‐ぜつ【断絶】

つながりや結びつきが切れて絶えること。また、それをたちきること。日葡辞書「ガクモンダンゼツシタ」。「家は―身は切腹」「国交を―する」「世代間の―」

だんせつ‐の‐おうぎ【団雪の扇】‥アフギ

(前漢成帝の寵妃、班婕妤はんしょうよの怨詩による)円く白い扇。転じて、寵衰えて顧みられなくなった身にたとえる。和漢朗詠集「班婕妤が―、岸風に代へて長く忘れぬ」→秋の扇

だんせつ‐めん【断截面】

切断した面。せつだんめん。

⇒だん‐せつ【断截】

たん‐せん【段銭】

中世、即位譲位・内裏だいり修理・将軍宣下・道路修理などの費用にあてるため、臨時に田地の段別に応じて朝廷や幕府が一国単位に課した税金。→段米。

⇒たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】

たん‐せん【単線】

①1本の線。

②単線軌道の略。「―運転」↔複線。

⇒たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】

⇒たんせん‐きどう【単線軌道】

たん‐せん【短箋】

①みじかい料紙。

②簡単な手紙。

たん‐ぜん【丹前】

①厚く綿を入れた広袖風のもので、衣服の上におおうもの。「丹前風」から起こるという。江戸に始まり京坂に流行した。主として京坂での名称。江戸で「どてら」と称するもの。

②雪踏せったの鼻緒の一種。丹前風の人の用いたもの。

③歌舞伎の特殊演技の一つ。丹前風から舞踊化された特殊な手の振り方と足の踏み方。丹前六法。丹前振。誹風柳多留5「―は何もないのに結ぶやう」

丹前

④歌舞伎舞踊の丹前振に用いる三味線入の合方。丹前合方。

⑤丹前風の略。

⑥丹前節の略。

⇒たんぜん‐おび【丹前帯】

⇒たんぜん‐がさ【丹前笠】

⇒たんぜん‐じま【丹前縞】

⇒たんぜん‐すがた【丹前姿】

⇒たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

⇒たんぜん‐ふう【丹前風】

⇒たんぜん‐ぶし【丹前節】

⇒たんぜん‐ぶり【丹前振】

⇒たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

⇒たんぜん‐もの【丹前物】

たん‐ぜん【坦然】

平らなさま。

たん‐ぜん【淡然】

あっさりとしたさま。さっぱりとしたさま。淡如。

たん‐ぜん【湛然】

水などを十分にたたえたさま。また、静かで、動かないさま。

たん‐ぜん【赧然】

恥じて赤面するさま。

たん‐ぜん【端然】

正しくととのったさま。きちんとしたさま。「―として座す」

だん‐せん【団扇】

①うちわ。

②軍配団扇ぐんばいうちわ。浄瑠璃、国性爺合戦「大将―おつ取つて、ひらりひらりひらひらひらり」

だん‐せん【断箭】

折れた矢。

だん‐せん【断線】

線、特に電線が切れること。

だん‐ぜん【断然】

①きっぱりとしたさま。おしきって行うさま。決然。「―禁煙する」「―たる処置」

②(下に打消を伴って)決して。断じて。「―そんなことはありません」

③他とかけはなれて違うさま。「―トップを行く」

たんせんい‐まゆ【短繊維繭】‥ヰ‥

繭の繊維をくだいてセリシン定着の処理をしたもの。

たんぜん‐おび【丹前帯】

丹前風の人の用いた広幅帯。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐がさ【丹前笠】

丹前風の人のかぶった編笠。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】‥ガクカウ‥

「学校体系」参照。

⇒たん‐せん【単線】

たんせん‐きどう【単線軌道】‥ダウ

1軌道を上下列車が共用する鉄道。単線。↔複線軌道

単線軌道

撮影:関戸 勇

④歌舞伎舞踊の丹前振に用いる三味線入の合方。丹前合方。

⑤丹前風の略。

⑥丹前節の略。

⇒たんぜん‐おび【丹前帯】

⇒たんぜん‐がさ【丹前笠】

⇒たんぜん‐じま【丹前縞】

⇒たんぜん‐すがた【丹前姿】

⇒たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

⇒たんぜん‐ふう【丹前風】

⇒たんぜん‐ぶし【丹前節】

⇒たんぜん‐ぶり【丹前振】

⇒たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

⇒たんぜん‐もの【丹前物】

たん‐ぜん【坦然】

平らなさま。

たん‐ぜん【淡然】

あっさりとしたさま。さっぱりとしたさま。淡如。

たん‐ぜん【湛然】

水などを十分にたたえたさま。また、静かで、動かないさま。

たん‐ぜん【赧然】

恥じて赤面するさま。

たん‐ぜん【端然】

正しくととのったさま。きちんとしたさま。「―として座す」

だん‐せん【団扇】

①うちわ。

②軍配団扇ぐんばいうちわ。浄瑠璃、国性爺合戦「大将―おつ取つて、ひらりひらりひらひらひらり」

だん‐せん【断箭】

折れた矢。

だん‐せん【断線】

線、特に電線が切れること。

だん‐ぜん【断然】

①きっぱりとしたさま。おしきって行うさま。決然。「―禁煙する」「―たる処置」

②(下に打消を伴って)決して。断じて。「―そんなことはありません」

③他とかけはなれて違うさま。「―トップを行く」

たんせんい‐まゆ【短繊維繭】‥ヰ‥

繭の繊維をくだいてセリシン定着の処理をしたもの。

たんぜん‐おび【丹前帯】

丹前風の人の用いた広幅帯。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐がさ【丹前笠】

丹前風の人のかぶった編笠。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】‥ガクカウ‥

「学校体系」参照。

⇒たん‐せん【単線】

たんせん‐きどう【単線軌道】‥ダウ

1軌道を上下列車が共用する鉄道。単線。↔複線軌道

単線軌道

撮影:関戸 勇

⇒たん‐せん【単線】

たんぜん‐じま【丹前縞】

丹前に用いた風流な縞柄。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐すがた【丹前姿】

(→)丹前風に同じ。歌舞伎、鞘当「わがもの顔の六法は、よしや男の―」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

丹前風の男の立髪。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ふう【丹前風】

江戸初期に流行した遊客や侠客などのはでな風俗。広袖の羽織をゆったり着るなど独特のものがあった。丹前風呂の湯女ゆな勝山に始まるともいう。丹前姿。好色一代男1「そもそも―と申すは、江戸にて丹後殿前に風呂ありし時、勝山といへる女すぐれて情ふかく」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。段銭のことをつかさどった。

⇒たん‐せん【段銭】

たんぜん‐ぶし【丹前節】

江戸前期の流行歌。丹前風呂の湯女ゆな吉野が歌い始めたという。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶり【丹前振】

(→)丹前3に同じ。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

江戸初期、江戸神田四軒町・雉子町きじちょうのあたりにあった風呂屋。容色のすぐれた湯女ゆなを置いて遊客を誘い大いに繁昌した。堀丹後守の屋敷前にあたるので名づけた。浮世風呂3「―の風流は古に廃れども」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐もの【丹前物】

丹前振を主とした歌舞伎舞踊および歌曲の一系統。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たん‐そ【炭疽】

①(脾臓に黒い潰瘍を生ずるのでいう)家畜法定伝染病の一つ。牛・馬・羊などの急性疾患。脾臓の急性腫脹と皮下漿液出血性浸潤が特徴。ヒトにも感染する。皮膚に潰瘍を生じ、菌が血中に入れば敗血症を起こす。脾脱疽。炭疽熱。

②不完全菌および子嚢菌の寄生によって起こる植物病の症状。キュウリ・スイカ・モモ・ブドウ・マメなどの葉・茎・実・莢さやに粘質物(分生胞子)を含む暗灰色の病斑を生じ、農作上大きな害を及ぼす。炭疽病。

⇒たんそ‐きん【炭疽菌】

たん‐そ【炭素】

(carbon)非金属元素の一種。元素記号C 原子番号6。原子量12.01。遊離状態の炭素としてはダイヤモンド・石炭・黒鉛(グラファイト)などとして存在する。近年新たな単体としてフラーレン・カーボン‐ナノチューブが発見された。化合物としては二酸化炭素・炭酸塩のほか炭水化物・炭化水素など有機化合物として広く自然界に存在。常温では空気・水などの作用を受けず、また、普通の薬品にも侵されない。高温では容易に酸素と化合するので酸化物の還元、金属精錬などに利用。

⇒たんそ‐こう【炭素鋼】

⇒たんそ‐こてい【炭素固定】

⇒たんそ‐ことう【炭素弧灯】

⇒たんそ‐じゅうし【炭素一四】

⇒たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】

⇒たんそ‐ぜい【炭素税】

⇒たんそ‐せんい【炭素繊維】

⇒たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】

⇒たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

たん‐そ【単組】

単位組合の略。

たん‐そ【嘆訴・歎訴】

なげいてうったえること。事情をうちあけてあわれみを請うこと。愁訴。

だん‐そ【断礎】

こわれた礎石。

たん‐そう【担送】

負傷者や患者を、担架に乗せて運ぶこと。

⇒たんそう‐しゃ【担送車】

たん‐そう【炭層】

石炭から成る地層。石炭層。

たん‐そう【単相】‥サウ

①位相が一つだけから成ること。↔多相。

②〔生〕核相の一つ。細胞が減数分裂を行なって、染色体数が半数になった時期から、受精までの核の状態。配偶子、シダ植物の前葉体、コケ類の葉状体などの核がこれに相当する。↔複相。

⇒たんそう‐こうりゅう【単相交流】

たん‐そう【単層】

〔地〕砂や泥あるいは火山灰など同質の粒子から成る一枚の地層。

⇒たんそう‐りん【単層林】

たん‐そう【淡粧】‥サウ

あっさりとした化粧けしょう。たんしょう。

たん‐そう【短槍】‥サウ

柄のみじかいやり。てやり。

たん‐そう【端荘】‥サウ

正しくておごそかなこと。正しくて立派なこと。

たんぞう【湛増】

平安末〜鎌倉初期の熊野の僧。熊野新宮別当。湛快たんかいの子。保元の乱以来平氏に与くみしていたが、のち源氏に転じ、熊野水軍を率いて義経に従い屋島・志度・壇ノ浦で活躍した。(1130〜1198)

たん‐ぞう【鍛造】‥ザウ

金属を加熱し、鎚かなづちまたは水圧機で打ち延ばして形づくり、ねばり強さを与える作業。

⇒たんぞう‐きかい【鍛造機械】

だん‐そう【男装】‥サウ

女性が男性の姿に装うこと。「―の麗人」↔女装

だん‐そう【断想】‥サウ

折りにふれて感じた断片的な想い。「―録」

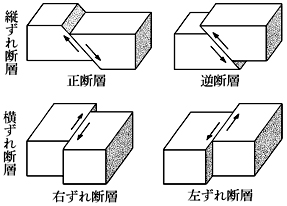

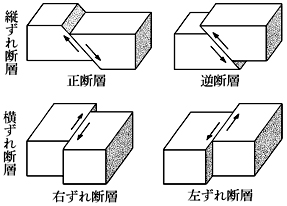

だん‐そう【断層】

地層や岩石に割れ目を生じ、これに沿って両側が互いにずれている現象。ずれかたによって図のように分類する。比喩的にも使う。「新旧両世代の―」

断層

⇒たん‐せん【単線】

たんぜん‐じま【丹前縞】

丹前に用いた風流な縞柄。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐すがた【丹前姿】

(→)丹前風に同じ。歌舞伎、鞘当「わがもの顔の六法は、よしや男の―」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

丹前風の男の立髪。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ふう【丹前風】

江戸初期に流行した遊客や侠客などのはでな風俗。広袖の羽織をゆったり着るなど独特のものがあった。丹前風呂の湯女ゆな勝山に始まるともいう。丹前姿。好色一代男1「そもそも―と申すは、江戸にて丹後殿前に風呂ありし時、勝山といへる女すぐれて情ふかく」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。段銭のことをつかさどった。

⇒たん‐せん【段銭】

たんぜん‐ぶし【丹前節】

江戸前期の流行歌。丹前風呂の湯女ゆな吉野が歌い始めたという。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶり【丹前振】

(→)丹前3に同じ。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

江戸初期、江戸神田四軒町・雉子町きじちょうのあたりにあった風呂屋。容色のすぐれた湯女ゆなを置いて遊客を誘い大いに繁昌した。堀丹後守の屋敷前にあたるので名づけた。浮世風呂3「―の風流は古に廃れども」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐もの【丹前物】

丹前振を主とした歌舞伎舞踊および歌曲の一系統。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たん‐そ【炭疽】

①(脾臓に黒い潰瘍を生ずるのでいう)家畜法定伝染病の一つ。牛・馬・羊などの急性疾患。脾臓の急性腫脹と皮下漿液出血性浸潤が特徴。ヒトにも感染する。皮膚に潰瘍を生じ、菌が血中に入れば敗血症を起こす。脾脱疽。炭疽熱。

②不完全菌および子嚢菌の寄生によって起こる植物病の症状。キュウリ・スイカ・モモ・ブドウ・マメなどの葉・茎・実・莢さやに粘質物(分生胞子)を含む暗灰色の病斑を生じ、農作上大きな害を及ぼす。炭疽病。

⇒たんそ‐きん【炭疽菌】

たん‐そ【炭素】

(carbon)非金属元素の一種。元素記号C 原子番号6。原子量12.01。遊離状態の炭素としてはダイヤモンド・石炭・黒鉛(グラファイト)などとして存在する。近年新たな単体としてフラーレン・カーボン‐ナノチューブが発見された。化合物としては二酸化炭素・炭酸塩のほか炭水化物・炭化水素など有機化合物として広く自然界に存在。常温では空気・水などの作用を受けず、また、普通の薬品にも侵されない。高温では容易に酸素と化合するので酸化物の還元、金属精錬などに利用。

⇒たんそ‐こう【炭素鋼】

⇒たんそ‐こてい【炭素固定】

⇒たんそ‐ことう【炭素弧灯】

⇒たんそ‐じゅうし【炭素一四】

⇒たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】

⇒たんそ‐ぜい【炭素税】

⇒たんそ‐せんい【炭素繊維】

⇒たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】

⇒たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

たん‐そ【単組】

単位組合の略。

たん‐そ【嘆訴・歎訴】

なげいてうったえること。事情をうちあけてあわれみを請うこと。愁訴。

だん‐そ【断礎】

こわれた礎石。

たん‐そう【担送】

負傷者や患者を、担架に乗せて運ぶこと。

⇒たんそう‐しゃ【担送車】

たん‐そう【炭層】

石炭から成る地層。石炭層。

たん‐そう【単相】‥サウ

①位相が一つだけから成ること。↔多相。

②〔生〕核相の一つ。細胞が減数分裂を行なって、染色体数が半数になった時期から、受精までの核の状態。配偶子、シダ植物の前葉体、コケ類の葉状体などの核がこれに相当する。↔複相。

⇒たんそう‐こうりゅう【単相交流】

たん‐そう【単層】

〔地〕砂や泥あるいは火山灰など同質の粒子から成る一枚の地層。

⇒たんそう‐りん【単層林】

たん‐そう【淡粧】‥サウ

あっさりとした化粧けしょう。たんしょう。

たん‐そう【短槍】‥サウ

柄のみじかいやり。てやり。

たん‐そう【端荘】‥サウ

正しくておごそかなこと。正しくて立派なこと。

たんぞう【湛増】

平安末〜鎌倉初期の熊野の僧。熊野新宮別当。湛快たんかいの子。保元の乱以来平氏に与くみしていたが、のち源氏に転じ、熊野水軍を率いて義経に従い屋島・志度・壇ノ浦で活躍した。(1130〜1198)

たん‐ぞう【鍛造】‥ザウ

金属を加熱し、鎚かなづちまたは水圧機で打ち延ばして形づくり、ねばり強さを与える作業。

⇒たんぞう‐きかい【鍛造機械】

だん‐そう【男装】‥サウ

女性が男性の姿に装うこと。「―の麗人」↔女装

だん‐そう【断想】‥サウ

折りにふれて感じた断片的な想い。「―録」

だん‐そう【断層】

地層や岩石に割れ目を生じ、これに沿って両側が互いにずれている現象。ずれかたによって図のように分類する。比喩的にも使う。「新旧両世代の―」

断層

断層

撮影:斎藤靖二

断層

撮影:斎藤靖二

縦ずれ断層

正断層

逆断層

横ずれ断層

右ずれ断層

左ずれ断層

⇒だんそう‐うんどう【断層運動】

⇒だんそう‐がい【断層崖】

⇒だんそう‐かいがん【断層海岸】

⇒だんそう‐こ【断層湖】

⇒だんそう‐さつえい【断層撮影】

⇒だんそう‐さんち【断層山地】

⇒だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

⇒だんそう‐じしん【断層地震】

⇒だんそう‐しゃしん【断層写真】

⇒だんそう‐ちけい【断層地形】

⇒だんそう‐ねんど【断層粘土】

⇒だんそう‐ぼんち【断層盆地】

⇒だんそう‐めん【断層面】

だん‐そう【弾奏】

①弾劾だんがいして上奏すること。

②弦楽器をひきならすこと。かなでること。「琴を―する」

だん‐そう【弾倉】‥サウ

連発銃で、補充用の弾丸をこめる部分。

だん‐そう【談叢】

①豊富な話題。

②いろいろの話を集めたもの。叢談。

だん‐ぞう【檀像】‥ザウ

栴檀せんだん・白檀びゃくだんなどを材とし緻密に彫刻した仏像。

だんそう‐うんどう【断層運動】

断層の両側が、割れ目に沿って互いにずれること。地震の震源になる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐がい【断層崖】

断層によって生じた急傾斜の崖。北アルプスの東側がこの例。→傾動地塊(図)。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐かいがん【断層海岸】

断層によって形成された海岸。地形的には切り立ったような急傾斜をなす。

⇒だん‐そう【断層】

たんぞう‐きかい【鍛造機械】‥ザウ‥

金属素材を鍛造する機械。落しハンマー・蒸気ハンマー・水圧プレスなど。

⇒たん‐ぞう【鍛造】

だんそう‐こ【断層湖】

断層のために生じた陥落地または断層崖に挟まれた地溝帯に水を湛えた湖。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐こうりゅう【単相交流】‥サウカウリウ

単相の正弦波による交流電流。家庭で使用される。→三相交流

⇒たん‐そう【単相】

だんそう‐さつえい【断層撮影】

立体像、特に身体のある断面をX線像などとして撮影すること。直線断層撮影・多軌道断層撮影・回転横断撮影、さらにコンピューター断層撮影(CT)などがある。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんち【断層山地】

断層により形成された山地。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

断層によって生じた山脈。傾動地塊・地塁の類。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐じしん【断層地震】‥ヂ‥

(→)構造地震に同じ。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐しゃ【担送車】

(→)ストレッチャーに同じ。

⇒たん‐そう【担送】

だんそう‐しゃしん【断層写真】

断層撮影によって得た写真。胸部疾患、全身の臓器診断に用いる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ちけい【断層地形】

断層の活動によって生じた地形。断層崖、断層谷、川の屈曲、地溝、地塁山地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ねんど【断層粘土】

断層運動により断層面に沿って岩石が細かく砕かれ粘土化したもの。岩石中の割れ目が断層かどうか判定する時の有力な手がかりになる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ぼんち【断層盆地】

断層運動により沈降し、断層崖で囲まれるようになった盆地。奈良盆地・諏訪盆地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐めん【断層面】

断層で、ずれを起こした面。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐りん【単層林】

林冠がほぼ一様の高さの林。人工林や亜寒帯の針葉樹林に多い。

⇒たん‐そう【単層】

たんそ‐きん【炭疽菌】

(Bacillus anthracis ラテン)炭疽1の病原体。グラム陽性の大型桿菌で芽胞は抵抗力が強い。1876年にコッホが分離同定し、81年にパスツールにより弱毒生菌ワクチンが作られた。脾脱疽菌。

⇒たん‐そ【炭疽】

たん‐そく【探測】

さぐりはかること。特に、天体・深海・気象その他の現象を機器を用いて観測すること。「―気球」

たん‐そく【短足】

足が短いこと。

たん‐そく【嘆息・歎息】

なげいてためいきをつくこと。甚だしくなげくこと。「―をもらす」「長―」

たん‐ぞく

(「嘆息」の転か。「短息」などとも書く)

①十分に気を配ること。また、焦慮。心配。

②世話・介抱などに力を尽くすこと。

③探し求めること。得ようとつとめること。日葡辞書「タンゾクスル」

④金銭などを工面すること。算段。調達。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「此金の―する間も今四五日」

だん‐ぞく【断続】

きれることと続くこと。きれたり続いたりすること。また、断ったり続けたりすること。「―的に雨が降る」

⇒だんぞく‐き【断続器】

だんぞく‐き【断続器】

電磁石または誘導コイルなどで電路を断続する装置。インタラプター。

⇒だん‐ぞく【断続】

たんそく‐きょくめん【単側曲面】

表と裏の区別がない曲面。メービウスの帯、クラインの壺など。

たんそくはたい‐つうしん【単側波帯通信】

(single side band)変調波の上下の側波帯のうち一方だけを伝送する通信方式。

たんそ‐こう【炭素鋼】‥カウ

鉄と炭素の合金で、炭素量0.008〜2.0パーセントのもの。炭素量によって性質が異なり、炭素0.12パーセント以下のものを極軟鋼、0.13〜0.20パーセントのものを軟鋼、0.21〜0.35パーセントのものを半軟鋼、0.36〜0.50パーセントのものを半硬鋼、0.51〜0.80パーセントのものを硬鋼、0.81〜2.0パーセントのものを最硬鋼という。→鋳鉄。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐こてい【炭素固定】

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ことう【炭素弧灯】

炭素棒を用いたアーク灯。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥

記号14C 質量数14の炭素の放射性同位体。ベータ崩壊し、半減期は5730年。大気上層で宇宙線により作られる中性子と窒素との核反応で生成し、ほぼ一定の濃度で大気中の二酸化炭素に含まれる。人工のものはトレーサーとして生体内反応の研究に用いる。放射性炭素。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ

炭素14を用いた年代測定法。アメリカの化学者リビーが開発。生きた生物は常に大気と物質交換をしているので、質量数14の炭素原子と質量数12の普通の炭素原子との比は一定であるが、生物が死ぬと、交換がなくなるので質量数14の原子は壊変して、時とともに減る。これを利用して過去数万年程度までの年代を測定する。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ぜい【炭素税】

環境税の一種。二酸化炭素の排出を減らすために、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に課す税金。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ

炭素を主成分とする繊維。合成繊維などを不活性気体中で焼結して作る。高い弾性・耐熱性・耐薬品性・電導性をもち、スポーツ用品・航空機材料などに用いる。カーボン‐ファイバー。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】‥クワ‥

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

マイクロフォンの一種。細かい炭素粒を詰めた箱を利用して音波を電流変化に変える。

⇒たん‐そ【炭素】

だん‐ぞめ【段染め】

布帛または綛糸かせいとに、種々の色で横段に染めること。また、その染めたもの。だんだらぞめ。好色五人女3「―の一幅帯」

だんそん‐じょひ【男尊女卑】‥ヂヨ‥

男性を尊び、女性を卑しいとする態度・思想。↔女尊男卑

たん‐だ【単打】

(single hit)野球で、一塁を得る安打。シングル‐ヒット。

たん‐だ【短打】

①野球で、長打をねらわず確実に打つこと。「―戦法」

②(→)単打に同じ。「長―」

たんだ【唯】

〔副〕

タダの撥音化。謡曲、隅田川「―弱りに弱り、既に末期まつごに見え候ふ時」

たん‐たい【担体】

(carrier)

①物質中で電気を運ぶ粒子のこと。電子と正孔。キャリアー。

②触媒の働きをする物質を分散させ、保持する物質。

③電気通信で(→)搬送波のこと。

④微量の元素や化合物の化学操作・物理操作を効果的に行うために加える物質。

たん‐たい【単体】

ただ一種の元素から成る純物質。酸素・オゾン・ダイヤモンド・黒鉛・硫黄・金・銀など。

たん‐だい【胆大】

きもの太いこと。豪胆。大胆。

⇒たんだい‐しんしょう【胆大心小】

たん‐だい【探題】

①〔仏〕法華経・維摩経などの論議の際に、論題を選定し、問答の当否・優劣を判定する役の僧。題者。

②詩歌の会で、幾つかの題の中から探り取った題によって詠むこと。さぐりだい。

③鎌倉・室町幕府の、一定の広い地域の政務・訴訟・軍事をつかさどる要職の通称。鎌倉幕府では(東国の)執権・連署、西国・九州の六波羅探題・鎮西探題、室町幕府では九州探題・奥州探題・羽州探題の類。

たん‐だい【毯代】

(毯の代用物の意)布帛を染めて床子しょうじ・倚子いしの下に敷いた敷物。

たん‐だい【短大】

短期大学の略称。

だん‐たい【団体】

①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」

②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」

⇒だんたい‐きょうぎ【団体競技】

⇒だんたい‐きょうやく【団体協約】

⇒だんたい‐こうしょう【団体交渉】

⇒だんたい‐せいしん【団体精神】

⇒だんたい‐そけん【団体訴権】

⇒だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】

⇒だんたい‐ほけん【団体保険】

だん‐たい【弾帯】

弾丸の底部にはめた銅製の帯。銃身内部の施条しじょうと噛み合って弾丸に旋回運動を与えて弾道を安定させる。銅帯。

たん‐たいぎ【炭太祇】

江戸中期の俳人。江戸の人。雲津水国・慶紀逸に俳諧を学び、のち旅をつづけ、京都島原に居を定め、不夜庵と号。俳風は人事を得意とし、高雅で清新。句集「太祇句選」。(1709〜1771)

⇒たん【炭】

だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥

相互の団体が対抗して行う競技。↔個人競技。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥

個人と団体との間、または団体相互間に締結される特殊の契約。通常、労使間の労働協約を指す。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ

労働組合が使用者と労働条件等に関して交渉すること。日本国憲法第28条でこの権利が保障され、使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。団交。

→参照条文:日本国憲法第28条

⇒だん‐たい【団体】

たんだいしょうしんろく【胆大小心録】‥セウ‥

上田秋成の随筆。3巻1冊。1808年(文化5)成る。京坂学芸界の人を批評し、古今の史談・政論に及び、自己の経歴を忌憚なく述べる。

→文献資料[胆大小心録]

たんだい‐しんしょう【胆大心小】‥セウ

縦ずれ断層

正断層

逆断層

横ずれ断層

右ずれ断層

左ずれ断層

⇒だんそう‐うんどう【断層運動】

⇒だんそう‐がい【断層崖】

⇒だんそう‐かいがん【断層海岸】

⇒だんそう‐こ【断層湖】

⇒だんそう‐さつえい【断層撮影】

⇒だんそう‐さんち【断層山地】

⇒だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

⇒だんそう‐じしん【断層地震】

⇒だんそう‐しゃしん【断層写真】

⇒だんそう‐ちけい【断層地形】

⇒だんそう‐ねんど【断層粘土】

⇒だんそう‐ぼんち【断層盆地】

⇒だんそう‐めん【断層面】

だん‐そう【弾奏】

①弾劾だんがいして上奏すること。

②弦楽器をひきならすこと。かなでること。「琴を―する」

だん‐そう【弾倉】‥サウ

連発銃で、補充用の弾丸をこめる部分。

だん‐そう【談叢】

①豊富な話題。

②いろいろの話を集めたもの。叢談。

だん‐ぞう【檀像】‥ザウ

栴檀せんだん・白檀びゃくだんなどを材とし緻密に彫刻した仏像。

だんそう‐うんどう【断層運動】

断層の両側が、割れ目に沿って互いにずれること。地震の震源になる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐がい【断層崖】

断層によって生じた急傾斜の崖。北アルプスの東側がこの例。→傾動地塊(図)。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐かいがん【断層海岸】

断層によって形成された海岸。地形的には切り立ったような急傾斜をなす。

⇒だん‐そう【断層】

たんぞう‐きかい【鍛造機械】‥ザウ‥

金属素材を鍛造する機械。落しハンマー・蒸気ハンマー・水圧プレスなど。

⇒たん‐ぞう【鍛造】

だんそう‐こ【断層湖】

断層のために生じた陥落地または断層崖に挟まれた地溝帯に水を湛えた湖。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐こうりゅう【単相交流】‥サウカウリウ

単相の正弦波による交流電流。家庭で使用される。→三相交流

⇒たん‐そう【単相】

だんそう‐さつえい【断層撮影】

立体像、特に身体のある断面をX線像などとして撮影すること。直線断層撮影・多軌道断層撮影・回転横断撮影、さらにコンピューター断層撮影(CT)などがある。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんち【断層山地】

断層により形成された山地。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

断層によって生じた山脈。傾動地塊・地塁の類。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐じしん【断層地震】‥ヂ‥

(→)構造地震に同じ。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐しゃ【担送車】

(→)ストレッチャーに同じ。

⇒たん‐そう【担送】

だんそう‐しゃしん【断層写真】

断層撮影によって得た写真。胸部疾患、全身の臓器診断に用いる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ちけい【断層地形】

断層の活動によって生じた地形。断層崖、断層谷、川の屈曲、地溝、地塁山地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ねんど【断層粘土】

断層運動により断層面に沿って岩石が細かく砕かれ粘土化したもの。岩石中の割れ目が断層かどうか判定する時の有力な手がかりになる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ぼんち【断層盆地】

断層運動により沈降し、断層崖で囲まれるようになった盆地。奈良盆地・諏訪盆地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐めん【断層面】

断層で、ずれを起こした面。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐りん【単層林】

林冠がほぼ一様の高さの林。人工林や亜寒帯の針葉樹林に多い。

⇒たん‐そう【単層】

たんそ‐きん【炭疽菌】

(Bacillus anthracis ラテン)炭疽1の病原体。グラム陽性の大型桿菌で芽胞は抵抗力が強い。1876年にコッホが分離同定し、81年にパスツールにより弱毒生菌ワクチンが作られた。脾脱疽菌。

⇒たん‐そ【炭疽】

たん‐そく【探測】

さぐりはかること。特に、天体・深海・気象その他の現象を機器を用いて観測すること。「―気球」

たん‐そく【短足】

足が短いこと。

たん‐そく【嘆息・歎息】

なげいてためいきをつくこと。甚だしくなげくこと。「―をもらす」「長―」

たん‐ぞく

(「嘆息」の転か。「短息」などとも書く)

①十分に気を配ること。また、焦慮。心配。

②世話・介抱などに力を尽くすこと。

③探し求めること。得ようとつとめること。日葡辞書「タンゾクスル」

④金銭などを工面すること。算段。調達。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「此金の―する間も今四五日」

だん‐ぞく【断続】

きれることと続くこと。きれたり続いたりすること。また、断ったり続けたりすること。「―的に雨が降る」

⇒だんぞく‐き【断続器】

だんぞく‐き【断続器】

電磁石または誘導コイルなどで電路を断続する装置。インタラプター。

⇒だん‐ぞく【断続】

たんそく‐きょくめん【単側曲面】

表と裏の区別がない曲面。メービウスの帯、クラインの壺など。

たんそくはたい‐つうしん【単側波帯通信】

(single side band)変調波の上下の側波帯のうち一方だけを伝送する通信方式。

たんそ‐こう【炭素鋼】‥カウ

鉄と炭素の合金で、炭素量0.008〜2.0パーセントのもの。炭素量によって性質が異なり、炭素0.12パーセント以下のものを極軟鋼、0.13〜0.20パーセントのものを軟鋼、0.21〜0.35パーセントのものを半軟鋼、0.36〜0.50パーセントのものを半硬鋼、0.51〜0.80パーセントのものを硬鋼、0.81〜2.0パーセントのものを最硬鋼という。→鋳鉄。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐こてい【炭素固定】

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ことう【炭素弧灯】

炭素棒を用いたアーク灯。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥

記号14C 質量数14の炭素の放射性同位体。ベータ崩壊し、半減期は5730年。大気上層で宇宙線により作られる中性子と窒素との核反応で生成し、ほぼ一定の濃度で大気中の二酸化炭素に含まれる。人工のものはトレーサーとして生体内反応の研究に用いる。放射性炭素。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ

炭素14を用いた年代測定法。アメリカの化学者リビーが開発。生きた生物は常に大気と物質交換をしているので、質量数14の炭素原子と質量数12の普通の炭素原子との比は一定であるが、生物が死ぬと、交換がなくなるので質量数14の原子は壊変して、時とともに減る。これを利用して過去数万年程度までの年代を測定する。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ぜい【炭素税】

環境税の一種。二酸化炭素の排出を減らすために、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に課す税金。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ

炭素を主成分とする繊維。合成繊維などを不活性気体中で焼結して作る。高い弾性・耐熱性・耐薬品性・電導性をもち、スポーツ用品・航空機材料などに用いる。カーボン‐ファイバー。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】‥クワ‥

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

マイクロフォンの一種。細かい炭素粒を詰めた箱を利用して音波を電流変化に変える。

⇒たん‐そ【炭素】

だん‐ぞめ【段染め】

布帛または綛糸かせいとに、種々の色で横段に染めること。また、その染めたもの。だんだらぞめ。好色五人女3「―の一幅帯」

だんそん‐じょひ【男尊女卑】‥ヂヨ‥

男性を尊び、女性を卑しいとする態度・思想。↔女尊男卑

たん‐だ【単打】

(single hit)野球で、一塁を得る安打。シングル‐ヒット。

たん‐だ【短打】

①野球で、長打をねらわず確実に打つこと。「―戦法」

②(→)単打に同じ。「長―」

たんだ【唯】

〔副〕

タダの撥音化。謡曲、隅田川「―弱りに弱り、既に末期まつごに見え候ふ時」

たん‐たい【担体】

(carrier)

①物質中で電気を運ぶ粒子のこと。電子と正孔。キャリアー。

②触媒の働きをする物質を分散させ、保持する物質。

③電気通信で(→)搬送波のこと。

④微量の元素や化合物の化学操作・物理操作を効果的に行うために加える物質。

たん‐たい【単体】

ただ一種の元素から成る純物質。酸素・オゾン・ダイヤモンド・黒鉛・硫黄・金・銀など。

たん‐だい【胆大】

きもの太いこと。豪胆。大胆。

⇒たんだい‐しんしょう【胆大心小】

たん‐だい【探題】

①〔仏〕法華経・維摩経などの論議の際に、論題を選定し、問答の当否・優劣を判定する役の僧。題者。

②詩歌の会で、幾つかの題の中から探り取った題によって詠むこと。さぐりだい。

③鎌倉・室町幕府の、一定の広い地域の政務・訴訟・軍事をつかさどる要職の通称。鎌倉幕府では(東国の)執権・連署、西国・九州の六波羅探題・鎮西探題、室町幕府では九州探題・奥州探題・羽州探題の類。

たん‐だい【毯代】

(毯の代用物の意)布帛を染めて床子しょうじ・倚子いしの下に敷いた敷物。

たん‐だい【短大】

短期大学の略称。

だん‐たい【団体】

①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」

②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」

⇒だんたい‐きょうぎ【団体競技】

⇒だんたい‐きょうやく【団体協約】

⇒だんたい‐こうしょう【団体交渉】

⇒だんたい‐せいしん【団体精神】

⇒だんたい‐そけん【団体訴権】

⇒だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】

⇒だんたい‐ほけん【団体保険】

だん‐たい【弾帯】

弾丸の底部にはめた銅製の帯。銃身内部の施条しじょうと噛み合って弾丸に旋回運動を与えて弾道を安定させる。銅帯。

たん‐たいぎ【炭太祇】

江戸中期の俳人。江戸の人。雲津水国・慶紀逸に俳諧を学び、のち旅をつづけ、京都島原に居を定め、不夜庵と号。俳風は人事を得意とし、高雅で清新。句集「太祇句選」。(1709〜1771)

⇒たん【炭】

だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥

相互の団体が対抗して行う競技。↔個人競技。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥

個人と団体との間、または団体相互間に締結される特殊の契約。通常、労使間の労働協約を指す。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ

労働組合が使用者と労働条件等に関して交渉すること。日本国憲法第28条でこの権利が保障され、使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。団交。

→参照条文:日本国憲法第28条

⇒だん‐たい【団体】

たんだいしょうしんろく【胆大小心録】‥セウ‥

上田秋成の随筆。3巻1冊。1808年(文化5)成る。京坂学芸界の人を批評し、古今の史談・政論に及び、自己の経歴を忌憚なく述べる。

→文献資料[胆大小心録]

たんだい‐しんしょう【胆大心小】‥セウ

だんじり

提供:NHK

⇒だんじり‐まい【山車舞】

だんじり‐まい【山車舞】‥マヒ

山車の上で舞う舞。歌舞伎、源平雷伝記「信夫は渡辺が肩を、―にかかり」

⇒だん‐じり【檀尻・楽車・山車】

たん・じる【嘆じる・歎じる】

〔自他上一〕

(→)「たんずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【断じる】

〔他上一〕

(→)「断ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【弾じる】

〔他上一〕

(→)「弾ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【談じる】

〔他上一〕

(→)「談ずる」(サ変)に同じ。

たんじろう【丹次郎】‥ラウ

為永春水作「春色梅暦」の主人公。江戸末期の多くの女性に思慕される柔弱な好男子。「―型」

→文献資料[春色梅暦]

たんし‐ろん【単子論】

〔哲〕(→)モナド論に同じ。

⇒たん‐し【単子】

たん‐しん【丹心】

まごころ。赤心。丹誠。太平記20「青鳥を投じて―を竭つくさる」

たん‐しん【丹唇】

あかいくちびる。朱唇。

たん‐しん【単身】

ただひとりだけであること。ひとり。単独。「―潜入する」

⇒たんしん‐じゅう【単身銃】

⇒たんしん‐ぞう【単身像】

⇒たんしん‐ふにん【単身赴任】

たん‐しん【探針】

試料に近づけてその特性を測定する、検出器の針状の部分。プローブ。

たん‐しん【貪心】

むさぼるこころ。欲心。

たん‐しん【短身】

背が低いこと。また、そのからだ。短躯。

たん‐しん【短信】

①手短かに記した便り。短い手紙。

②新聞・雑誌・放送などの、短いニュース。

たん‐しん【短針】

時計の短い方の針。時針。短剣。↔長針

たん‐しん【誕辰】

(「辰」は日の意)生まれた日。誕生日。

たん‐しん【潭心】

深い淵の底。

たん‐じん【炭塵】‥ヂン

炭坑内に浮遊する石炭の微細な粉。細かいものほど引火爆発の危険性が大きい。

たん‐しんし【単振子】

〔理〕

⇒たんふりこ

たんしん‐じゅう【単身銃】

銃身が一つだけの猟銃。

⇒たん‐しん【単身】

たんしん‐ぞう【単身像】‥ザウ

一人だけの像。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐しんどう【単振動】

変位(の大きさ)が時間の正弦関数で表されるような運動。定点からの距離に比例する引力が働くときに起こる。

たんしん‐ふにん【単身赴任】

遠方に転勤する際、家族を伴わず一人で任地におもむくこと。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐す【箪笥】

衣服・小道具などを整理・保管するのに用いる家具の総称。多く木材で作り、引出しや開き戸を付ける。「茶―」「洋服―」「整理―」

⇒たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

⇒たんす‐よきん【箪笥預金】

ダンス【dance】

西洋式の踊り。舞踏。舞踊。「モダン‐―」

⇒ダンス‐パーティー【dance party】

⇒ダンス‐ホール【dance hall】

だん・ず【啖ず】

〔他サ変〕

食う。くらう。はむ。今昔物語集2「狼の為に―・ぜられにけり」

たん‐すい【淡水】

塩分を含まない水。↔鹹水かんすい。(地名別項)

⇒たんすい‐かいめん【淡水海綿】

⇒たんすい‐ぎょ【淡水魚】

⇒たんすい‐くらげ【淡水水母】

⇒たんすい‐こ【淡水湖】

⇒たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

⇒たんすい‐そう【淡水藻】

たんすい【淡水】

(Danshui)台湾北部、淡水河口の右岸に位置する海港。

たん‐すい【湛水】

ダムや水田に水をためること。

⇒たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

たん‐すい【湍水】

早瀬の水。

たん‐すい【潭水】

底深くたたえられた水。

だん‐すい【断水】

①水路を閉め切って水が通らないようにすること。

②水道の水を止めること。また、水道の水が止まること。

だん‐すい【暖翠】

春の日、暖気のために草木がみどりの色を表すこと。

だんすい‐かい【暖水塊】‥クワイ

周囲より暖かい海水域。三陸沖のものは好漁場。暖水渦。

たんすい‐かいめん【淡水海綿】

ザラカイメン目の普通海綿の一群。湖沼・河川などに産し、群体は樹枝状・楕円形または不規則な塊となって杭・石・貝殻・水草などに付着。緑色のものが最も多く、質は柔軟。秋、全体が枯死し、残された耐久卵(芽球)から翌春出芽する。カワカイメン・ヌマカイメンなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥

炭素・水素・酸素の3元素から成り、一般式CnH2mOmの形の分子式をもつ化合物。すなわち水素と酸素との割合が水の組成と同じ。植物では炭酸同化作用によって生産される。糖類・澱粉・セルロースなど、動植物体の構成物質・エネルギー源として重要な物質が多い。含水炭素。

たんすい‐ぎょ【淡水魚】

淡水にすむ魚類。コイ・アユ・フナ・ドジョウなど。↔鹹水魚。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐くらげ【淡水水母】

ヒドロ虫類に属するマミズクラゲ亜目、特に淡水に生息する種類の総称。傘の直径2センチメートル内外で、白色、半透明。人を刺すことはない。数種類あり、世界各地の池沼・泉水などに産する。マミズクラゲなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐こ【淡水湖】

淡水の湖。湖水中の塩分が1リットル中に0.5グラム以下のもの。↔塩湖。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐しゃ【炭水車】

石炭・水を積載する車両。蒸気機関車の後部に連結する。テンダー。

たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

淡水産の貝類が作る真珠。養殖では、イケチョウガイなどの二枚貝を母貝とする。海産のものにくらべて光沢は劣るが、核を入れず外套膜片だけを挿入手術して、無核真珠を生産するのに適する。

淡水真珠

撮影:関戸 勇

だんじり

提供:NHK

⇒だんじり‐まい【山車舞】

だんじり‐まい【山車舞】‥マヒ

山車の上で舞う舞。歌舞伎、源平雷伝記「信夫は渡辺が肩を、―にかかり」

⇒だん‐じり【檀尻・楽車・山車】

たん・じる【嘆じる・歎じる】

〔自他上一〕

(→)「たんずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【断じる】

〔他上一〕

(→)「断ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【弾じる】

〔他上一〕

(→)「弾ずる」(サ変)に同じ。

だん・じる【談じる】

〔他上一〕

(→)「談ずる」(サ変)に同じ。

たんじろう【丹次郎】‥ラウ

為永春水作「春色梅暦」の主人公。江戸末期の多くの女性に思慕される柔弱な好男子。「―型」

→文献資料[春色梅暦]

たんし‐ろん【単子論】

〔哲〕(→)モナド論に同じ。

⇒たん‐し【単子】

たん‐しん【丹心】

まごころ。赤心。丹誠。太平記20「青鳥を投じて―を竭つくさる」

たん‐しん【丹唇】

あかいくちびる。朱唇。

たん‐しん【単身】

ただひとりだけであること。ひとり。単独。「―潜入する」

⇒たんしん‐じゅう【単身銃】

⇒たんしん‐ぞう【単身像】

⇒たんしん‐ふにん【単身赴任】

たん‐しん【探針】

試料に近づけてその特性を測定する、検出器の針状の部分。プローブ。

たん‐しん【貪心】

むさぼるこころ。欲心。

たん‐しん【短身】

背が低いこと。また、そのからだ。短躯。

たん‐しん【短信】

①手短かに記した便り。短い手紙。

②新聞・雑誌・放送などの、短いニュース。

たん‐しん【短針】

時計の短い方の針。時針。短剣。↔長針

たん‐しん【誕辰】

(「辰」は日の意)生まれた日。誕生日。

たん‐しん【潭心】

深い淵の底。

たん‐じん【炭塵】‥ヂン

炭坑内に浮遊する石炭の微細な粉。細かいものほど引火爆発の危険性が大きい。

たん‐しんし【単振子】

〔理〕

⇒たんふりこ

たんしん‐じゅう【単身銃】

銃身が一つだけの猟銃。

⇒たん‐しん【単身】

たんしん‐ぞう【単身像】‥ザウ

一人だけの像。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐しんどう【単振動】

変位(の大きさ)が時間の正弦関数で表されるような運動。定点からの距離に比例する引力が働くときに起こる。

たんしん‐ふにん【単身赴任】

遠方に転勤する際、家族を伴わず一人で任地におもむくこと。

⇒たん‐しん【単身】

たん‐す【箪笥】

衣服・小道具などを整理・保管するのに用いる家具の総称。多く木材で作り、引出しや開き戸を付ける。「茶―」「洋服―」「整理―」

⇒たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

⇒たんす‐よきん【箪笥預金】

ダンス【dance】

西洋式の踊り。舞踏。舞踊。「モダン‐―」

⇒ダンス‐パーティー【dance party】

⇒ダンス‐ホール【dance hall】

だん・ず【啖ず】

〔他サ変〕

食う。くらう。はむ。今昔物語集2「狼の為に―・ぜられにけり」

たん‐すい【淡水】

塩分を含まない水。↔鹹水かんすい。(地名別項)

⇒たんすい‐かいめん【淡水海綿】

⇒たんすい‐ぎょ【淡水魚】

⇒たんすい‐くらげ【淡水水母】

⇒たんすい‐こ【淡水湖】

⇒たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

⇒たんすい‐そう【淡水藻】

たんすい【淡水】

(Danshui)台湾北部、淡水河口の右岸に位置する海港。

たん‐すい【湛水】

ダムや水田に水をためること。

⇒たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

たん‐すい【湍水】

早瀬の水。

たん‐すい【潭水】

底深くたたえられた水。

だん‐すい【断水】

①水路を閉め切って水が通らないようにすること。

②水道の水を止めること。また、水道の水が止まること。

だん‐すい【暖翠】

春の日、暖気のために草木がみどりの色を表すこと。

だんすい‐かい【暖水塊】‥クワイ

周囲より暖かい海水域。三陸沖のものは好漁場。暖水渦。

たんすい‐かいめん【淡水海綿】

ザラカイメン目の普通海綿の一群。湖沼・河川などに産し、群体は樹枝状・楕円形または不規則な塊となって杭・石・貝殻・水草などに付着。緑色のものが最も多く、質は柔軟。秋、全体が枯死し、残された耐久卵(芽球)から翌春出芽する。カワカイメン・ヌマカイメンなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐かぶつ【炭水化物】‥クワ‥

炭素・水素・酸素の3元素から成り、一般式CnH2mOmの形の分子式をもつ化合物。すなわち水素と酸素との割合が水の組成と同じ。植物では炭酸同化作用によって生産される。糖類・澱粉・セルロースなど、動植物体の構成物質・エネルギー源として重要な物質が多い。含水炭素。

たんすい‐ぎょ【淡水魚】

淡水にすむ魚類。コイ・アユ・フナ・ドジョウなど。↔鹹水魚。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐くらげ【淡水水母】

ヒドロ虫類に属するマミズクラゲ亜目、特に淡水に生息する種類の総称。傘の直径2センチメートル内外で、白色、半透明。人を刺すことはない。数種類あり、世界各地の池沼・泉水などに産する。マミズクラゲなど。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐こ【淡水湖】

淡水の湖。湖水中の塩分が1リットル中に0.5グラム以下のもの。↔塩湖。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐しゃ【炭水車】

石炭・水を積載する車両。蒸気機関車の後部に連結する。テンダー。

たんすい‐しんじゅ【淡水真珠】

淡水産の貝類が作る真珠。養殖では、イケチョウガイなどの二枚貝を母貝とする。海産のものにくらべて光沢は劣るが、核を入れず外套膜片だけを挿入手術して、無核真珠を生産するのに適する。

淡水真珠

撮影:関戸 勇

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐そう【淡水藻】‥サウ

淡水に生ずる藻類。藍藻・珪藻・車軸藻・緑藻・紅藻などの一部。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

耕起・代掻しろかきした水田に直播する栽培方法。寒冷地帯に多く、省力化による作付規模の拡大や費用削減などの利点がある。→乾田直播

⇒たん‐すい【湛水】

たん‐すいろ【短水路】

25メートル以上50メートル未満のプールのコース。↔長水路

たん‐すう【単数】

①数が一つであること。一つのこと。

②〔言〕(singular)おもにヨーロッパ諸語の文法で、名詞・代名詞が単一の人や事物を示す場合にいう称。↔複数

たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

せっかく持っているのに、使わず箪笥にしまい放しにしている衣類のこと。

⇒たん‐す【箪笥】

ダンス‐パーティー【dance party】

舞踏会。

⇒ダンス【dance】

ダンス‐ホール【dance hall】

舞踏場。特に、社交ダンスをする客を対象に営業するもの。

⇒ダンス【dance】

たんす‐よきん【箪笥預金】

(たんすに入れてある現金、の意)銀行などに預けず、自宅にしまっておく現金。たんす貯金。

⇒たん‐す【箪笥】

たん・ずる【嘆ずる・歎ずる】

〔自他サ変〕[文]嘆ず(サ変)

①なげく。憤慨する。いきどおる。史記抄「不足なと―・じた辞ぞ」。「政治の腐敗を―・ずる」

②ほめる。感心する。嘆賞する。「すばらしさを―・ずる」

だん・ずる【断ずる】

〔他サ変〕[文]断ず(サ変)

①きっぱりときめる。決定する。判断を下す。「是非を―・ずる」

②さばき決める。裁決する。裁断する。「有罪と―・ずる」

③おしきって行う。決行する。断行する。

④(特に、煩悩などを)断つ。今昔物語集1「煩悩を―・じて後の身を受けざるを比丘と云ふなり」→断じて

だん・ずる【弾ずる】

〔他サ変〕[文]弾ず(サ変)

(中世にはタンズ)弦楽器をひきならす。かなでる。古今著聞集6「常陸親王箏を―・じ、八条中納言保忠琵琶を―・ず」

だん・ずる【談ずる】

〔他サ変〕[文]談ず(サ変)

①話す。説く。「政局を―・ずる」

②話し合う。相談する。

③講義する。太平記18「儒者御文談に参じて、貞観政要を読みけるに、…と―・じけるを」

④かけあう。談判する。「先方へ私どもから―・じてみます」

だん‐せ【檀施】

布施ふせのこと。

たん‐せい【丹青】

①赤と青。丹碧。

②絵具の色。絵具。彩色。

③絵画。絵え。日葡辞書「タンゼイ、エヲカク」

たん‐せい【丹誠】

(古くはタンゼイとも)まことのこころ。まごころ。丹心。赤誠。今昔物語集25「願はくは八幡三所、我が―を照し給へ」。「―を込める」

たん‐せい【丹精】

(古くはタンゼイとも)まごころをこめて物事をすること。源平盛衰記27「各忠勤を抽んで殊に―を致す」。「―して育てた盆栽」「―を凝こらす」「―を尽くす」

たん‐せい【単声】

〔音〕(→)同声2に同じ。

⇒たんせい‐おんがく【単声音楽】

たん‐せい【単性】

①生物が雄性・雌性のいずれか一方の生殖器官だけを備えていること。

②ある種の動物で一方の性のみの子孫を生じること。

⇒たんせい‐か【単性花】

⇒たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

⇒たんせい‐せいしょく【単性生殖】

⇒たんせい‐ろん【単性論】

たん‐せい【嘆声・歎声】

①なげく声。ためいきの声。

②ほめる声。感心する声。

たん‐せい【端正】

きちんとしていること。行儀や姿が整っていて、乱れたところがなく、立派であること。たんじょう。「―な身のこなし」

たん‐せい【端整】

容貌が整っていて美しいこと。「―な顔だち」

たん‐ぜい【担税】

租税を負担すること。

⇒たんぜい‐しゃ【担税者】

⇒たんぜい‐りょく【担税力】

だん‐せい【男生】

男の生徒。

だん‐せい【男声】

①男の声。

②〔音〕声楽の男の声部。テノール・バリトン・バス。「―合唱」

だん‐せい【男性】

①男。男子。また、その性。↔女性。

②(文法用語)「性せい4」参照。

⇒だんせい‐てき【男性的】

⇒だんせい‐び【男性美】

⇒だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

だん‐せい【弾性】

〔理〕(elasticity)外力によって形や体積に変化を生じた物体が、力を取り去ると再び元の状態に回復する性質。体積弾性と形状弾性とがある。→塑性。

⇒だんせい‐げんかい【弾性限界】

⇒だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

⇒だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

⇒だんせい‐しんどう【弾性振動】

⇒だんせい‐せんい【弾性線維】

⇒だんせい‐そしき【弾性組織】

⇒だんせい‐たい【弾性体】

⇒だんせい‐は【弾性波】

⇒だんせい‐へんけい【弾性変形】

⇒だんせい‐りつ【弾性率】

たんせい‐おんがく【単声音楽】

(monophony)一つの声部ないし旋律から成る音楽。古代ギリシアの音楽、西洋中世の単旋律聖歌をはじめ、無伴奏の独唱(または斉唱)曲や独奏曲、諸国の伝統音楽など。単声部音楽。単音楽。モノフォニー。モノディー。↔多声音楽

⇒たん‐せい【単声】

たんせい‐か【単性花】‥クワ

1個の花に、雄しべまたは雌しべだけがあるもの。すなわち雄花と雌花。雌雄の単性花が別株のもの(雌雄異株)と同株のもの(雌雄同株)とがある。↔両性花。

⇒たん‐せい【単性】

たんせい‐かざん【単成火山】‥クワ‥

1回だけの噴火で形成された火山。噴火は1日以内のことも数年続くこともある。マールや砕屑さいせつ丘など。↔複成火山

だんせい‐げんかい【弾性限界】

固体に外力を加えて変形させる場合、ある限度以上応力が大きくなると元の形に戻らなくなる限界の応力。弾性限度。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

生ゴムに加硫して、著しく弾性を加え保存性を強めたもの。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

一つの対立形質だけについて異なる場合の雑種。↔多性雑種。

⇒たん‐せい【単性】

たんぜい‐しゃ【担税者】

税金を負担する者。

⇒たん‐ぜい【担税】

だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

衝突の前後で運動エネルギーの和が変わらない衝突。完全弾性衝突。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐しんどう【弾性振動】

弾性体のひずみに伴う応力が復元力となって起こる振動。弦・膜・棒・ばねなどの振動や地震波・音波など。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐せいしょく【単性生殖】

(→)単為生殖に同じ。

⇒たん‐せい【単性】

だんせい‐せんい【弾性線維】‥ヰ

脊椎動物の皮膚・皮下・気管・血管などを構成する組織に多く含まれる伸縮性の大きい線維。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐そしき【弾性組織】

結合組織のうち、特に弾性線維を多く含むもの。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐たい【弾性体】

弾性限界内で変形を論じるときの物体の呼称。ゴムのような、弾性を示す限界の特に大きいものを指していうこともある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐てき【男性的】

①男らしいさま。男性にふさわしいさま。

②荒々しく力強いさま。「―な岩山」

⇒だん‐せい【男性】

だんせい‐は【弾性波】

弾性体中を伝わる波動。地震波・音波の類。体積弾性による縦波とずれ弾性による横波とがある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐び【男性美】

性質・体質などにおける男性特有の美。

⇒だん‐せい【男性】

たんせいぶ‐おんがく【単声部音楽】

(→)単声音楽に同じ。

たん‐せいぶん【端成分】

固溶体の素成分。金銀合金では、純粋な金と銀がそれぞれ相当。

だんせい‐へんけい【弾性変形】

弾性限界以下の力を加えて変形した物体から力を取り去るとすぐに消える変形。→残留応力。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

男性の性ホルモン。主として精巣間質細胞で生成されるが、一部は副腎からも分泌される。雄の生殖器官の発達、第二次性徴の発現、骨・筋肉の増強を促進し、また、性的衝動を起こさせる。テストステロンの類。雄性ホルモン。

⇒だん‐せい【男性】

たんせい‐むに【丹誠無二】

一途にまごころをこめること。赤心無比。狂言、祢宜山伏「我等が方へ影向ようごうならせ給へと、―に祈るものなり」

⇒たん‐せい【丹誠】

だんせい‐りつ【弾性率】

弾性体が、弾性限界内でもつ応力と歪ひずみとの比。ヤング率・剛性率・体積弾性率の類。

⇒だん‐せい【弾性】

たんぜい‐りょく【担税力】

税金を負担する力。

⇒たん‐ぜい【担税】

たんせい‐ろん【単性論】

(Monophysitism)イエス=キリストは人性を持たず神性しか持たないとする神学上の立場。451年、カルケドン公会議で異端とされる。

⇒たん‐せい【単性】

ダンセーニ【Lord Dunsany】

アイルランドの作家。物語集「ペガーナの神々」、ケルト色濃厚な幻想的戯曲「アラビア人の天幕」「山の神々」など。(1878〜1957)

たん‐せき【旦夕】

①あさゆう。あけくれ。朝暮。

②つねづね。始終。

③時機または危急が今朝か今晩かと切迫するさま。旦暮。「命―に迫る」

たん‐せき【胆石】

胆汁の成分から形成される胆管または胆嚢内の結石。

⇒たんせき‐しょう【胆石症】

たん‐せき【嘆惜・歎惜】

なげきおしむこと。

たん‐せき【痰咳】

①痰と咳。

②痰の出るせき。

たん‐せき【儋石・担石】

(「儋」は2石、「担」は1石、共に中国の量目の単位)わずかな量。転じて、わずかなこと。

⇒たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】

⇒たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

たんせき‐しょう【胆石症】‥シヤウ

胆石のできる疾患。上腹部・右肋骨弓下に疝痛せんつうを来し、また、発熱・黄疸おうだんを伴う。

⇒たん‐せき【胆石】

たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】‥マウケ

[漢書揚雄伝上]わずかな米穀のたくわえ。転じて、わずかなたくわえ。儋石の貯たくわえ。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

[史記淮陰侯伝]わずかの扶持・俸禄。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐らてい【袒裼裸裎】

肌を脱ぐことと、はだかになること。

たん‐せつ【短折】

わかじに。夭折ようせつ。夭死。早世。

たん‐せつ【鍛接】

金属接合法の一つ。接合すべき部分を融点近くまで加熱し、手槌・機槌・ダイス・プレス・ロールなどで圧力を加えて2片を融着させる。錬鉄や軟鉄に古くから用いられる。わかしつぎ。

だん‐せつ【断截】

たちきること。截断。

⇒だんせつ‐めん【断截面】

だん‐ぜつ【断絶】

つながりや結びつきが切れて絶えること。また、それをたちきること。日葡辞書「ガクモンダンゼツシタ」。「家は―身は切腹」「国交を―する」「世代間の―」

だんせつ‐の‐おうぎ【団雪の扇】‥アフギ

(前漢成帝の寵妃、班婕妤はんしょうよの怨詩による)円く白い扇。転じて、寵衰えて顧みられなくなった身にたとえる。和漢朗詠集「班婕妤が―、岸風に代へて長く忘れぬ」→秋の扇

だんせつ‐めん【断截面】

切断した面。せつだんめん。

⇒だん‐せつ【断截】

たん‐せん【段銭】

中世、即位譲位・内裏だいり修理・将軍宣下・道路修理などの費用にあてるため、臨時に田地の段別に応じて朝廷や幕府が一国単位に課した税金。→段米。

⇒たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】

たん‐せん【単線】

①1本の線。

②単線軌道の略。「―運転」↔複線。

⇒たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】

⇒たんせん‐きどう【単線軌道】

たん‐せん【短箋】

①みじかい料紙。

②簡単な手紙。

たん‐ぜん【丹前】

①厚く綿を入れた広袖風のもので、衣服の上におおうもの。「丹前風」から起こるという。江戸に始まり京坂に流行した。主として京坂での名称。江戸で「どてら」と称するもの。

②雪踏せったの鼻緒の一種。丹前風の人の用いたもの。

③歌舞伎の特殊演技の一つ。丹前風から舞踊化された特殊な手の振り方と足の踏み方。丹前六法。丹前振。誹風柳多留5「―は何もないのに結ぶやう」

丹前

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐そう【淡水藻】‥サウ

淡水に生ずる藻類。藍藻・珪藻・車軸藻・緑藻・紅藻などの一部。

⇒たん‐すい【淡水】

たんすい‐ちょくはん【湛水直播】

耕起・代掻しろかきした水田に直播する栽培方法。寒冷地帯に多く、省力化による作付規模の拡大や費用削減などの利点がある。→乾田直播

⇒たん‐すい【湛水】

たん‐すいろ【短水路】

25メートル以上50メートル未満のプールのコース。↔長水路

たん‐すう【単数】

①数が一つであること。一つのこと。

②〔言〕(singular)おもにヨーロッパ諸語の文法で、名詞・代名詞が単一の人や事物を示す場合にいう称。↔複数

たんす‐の‐こやし【箪笥の肥し】

せっかく持っているのに、使わず箪笥にしまい放しにしている衣類のこと。

⇒たん‐す【箪笥】

ダンス‐パーティー【dance party】

舞踏会。

⇒ダンス【dance】

ダンス‐ホール【dance hall】

舞踏場。特に、社交ダンスをする客を対象に営業するもの。

⇒ダンス【dance】

たんす‐よきん【箪笥預金】

(たんすに入れてある現金、の意)銀行などに預けず、自宅にしまっておく現金。たんす貯金。

⇒たん‐す【箪笥】

たん・ずる【嘆ずる・歎ずる】

〔自他サ変〕[文]嘆ず(サ変)

①なげく。憤慨する。いきどおる。史記抄「不足なと―・じた辞ぞ」。「政治の腐敗を―・ずる」

②ほめる。感心する。嘆賞する。「すばらしさを―・ずる」

だん・ずる【断ずる】

〔他サ変〕[文]断ず(サ変)

①きっぱりときめる。決定する。判断を下す。「是非を―・ずる」

②さばき決める。裁決する。裁断する。「有罪と―・ずる」

③おしきって行う。決行する。断行する。

④(特に、煩悩などを)断つ。今昔物語集1「煩悩を―・じて後の身を受けざるを比丘と云ふなり」→断じて

だん・ずる【弾ずる】

〔他サ変〕[文]弾ず(サ変)

(中世にはタンズ)弦楽器をひきならす。かなでる。古今著聞集6「常陸親王箏を―・じ、八条中納言保忠琵琶を―・ず」

だん・ずる【談ずる】

〔他サ変〕[文]談ず(サ変)

①話す。説く。「政局を―・ずる」

②話し合う。相談する。

③講義する。太平記18「儒者御文談に参じて、貞観政要を読みけるに、…と―・じけるを」

④かけあう。談判する。「先方へ私どもから―・じてみます」

だん‐せ【檀施】

布施ふせのこと。

たん‐せい【丹青】

①赤と青。丹碧。

②絵具の色。絵具。彩色。

③絵画。絵え。日葡辞書「タンゼイ、エヲカク」

たん‐せい【丹誠】

(古くはタンゼイとも)まことのこころ。まごころ。丹心。赤誠。今昔物語集25「願はくは八幡三所、我が―を照し給へ」。「―を込める」

たん‐せい【丹精】

(古くはタンゼイとも)まごころをこめて物事をすること。源平盛衰記27「各忠勤を抽んで殊に―を致す」。「―して育てた盆栽」「―を凝こらす」「―を尽くす」

たん‐せい【単声】

〔音〕(→)同声2に同じ。

⇒たんせい‐おんがく【単声音楽】

たん‐せい【単性】

①生物が雄性・雌性のいずれか一方の生殖器官だけを備えていること。

②ある種の動物で一方の性のみの子孫を生じること。

⇒たんせい‐か【単性花】

⇒たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

⇒たんせい‐せいしょく【単性生殖】

⇒たんせい‐ろん【単性論】

たん‐せい【嘆声・歎声】

①なげく声。ためいきの声。

②ほめる声。感心する声。

たん‐せい【端正】

きちんとしていること。行儀や姿が整っていて、乱れたところがなく、立派であること。たんじょう。「―な身のこなし」

たん‐せい【端整】

容貌が整っていて美しいこと。「―な顔だち」

たん‐ぜい【担税】

租税を負担すること。

⇒たんぜい‐しゃ【担税者】

⇒たんぜい‐りょく【担税力】

だん‐せい【男生】

男の生徒。

だん‐せい【男声】

①男の声。

②〔音〕声楽の男の声部。テノール・バリトン・バス。「―合唱」

だん‐せい【男性】

①男。男子。また、その性。↔女性。

②(文法用語)「性せい4」参照。

⇒だんせい‐てき【男性的】

⇒だんせい‐び【男性美】

⇒だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

だん‐せい【弾性】

〔理〕(elasticity)外力によって形や体積に変化を生じた物体が、力を取り去ると再び元の状態に回復する性質。体積弾性と形状弾性とがある。→塑性。

⇒だんせい‐げんかい【弾性限界】

⇒だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

⇒だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

⇒だんせい‐しんどう【弾性振動】

⇒だんせい‐せんい【弾性線維】

⇒だんせい‐そしき【弾性組織】

⇒だんせい‐たい【弾性体】

⇒だんせい‐は【弾性波】

⇒だんせい‐へんけい【弾性変形】

⇒だんせい‐りつ【弾性率】

たんせい‐おんがく【単声音楽】

(monophony)一つの声部ないし旋律から成る音楽。古代ギリシアの音楽、西洋中世の単旋律聖歌をはじめ、無伴奏の独唱(または斉唱)曲や独奏曲、諸国の伝統音楽など。単声部音楽。単音楽。モノフォニー。モノディー。↔多声音楽

⇒たん‐せい【単声】

たんせい‐か【単性花】‥クワ

1個の花に、雄しべまたは雌しべだけがあるもの。すなわち雄花と雌花。雌雄の単性花が別株のもの(雌雄異株)と同株のもの(雌雄同株)とがある。↔両性花。

⇒たん‐せい【単性】

たんせい‐かざん【単成火山】‥クワ‥

1回だけの噴火で形成された火山。噴火は1日以内のことも数年続くこともある。マールや砕屑さいせつ丘など。↔複成火山

だんせい‐げんかい【弾性限界】

固体に外力を加えて変形させる場合、ある限度以上応力が大きくなると元の形に戻らなくなる限界の応力。弾性限度。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ゴム【弾性ゴム】

生ゴムに加硫して、著しく弾性を加え保存性を強めたもの。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐ざっしゅ【単性雑種】

一つの対立形質だけについて異なる場合の雑種。↔多性雑種。

⇒たん‐せい【単性】

たんぜい‐しゃ【担税者】

税金を負担する者。

⇒たん‐ぜい【担税】

だんせい‐しょうとつ【弾性衝突】

衝突の前後で運動エネルギーの和が変わらない衝突。完全弾性衝突。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐しんどう【弾性振動】

弾性体のひずみに伴う応力が復元力となって起こる振動。弦・膜・棒・ばねなどの振動や地震波・音波など。

⇒だん‐せい【弾性】

たんせい‐せいしょく【単性生殖】

(→)単為生殖に同じ。

⇒たん‐せい【単性】

だんせい‐せんい【弾性線維】‥ヰ

脊椎動物の皮膚・皮下・気管・血管などを構成する組織に多く含まれる伸縮性の大きい線維。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐そしき【弾性組織】

結合組織のうち、特に弾性線維を多く含むもの。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐たい【弾性体】

弾性限界内で変形を論じるときの物体の呼称。ゴムのような、弾性を示す限界の特に大きいものを指していうこともある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐てき【男性的】

①男らしいさま。男性にふさわしいさま。

②荒々しく力強いさま。「―な岩山」

⇒だん‐せい【男性】

だんせい‐は【弾性波】

弾性体中を伝わる波動。地震波・音波の類。体積弾性による縦波とずれ弾性による横波とがある。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐び【男性美】

性質・体質などにおける男性特有の美。

⇒だん‐せい【男性】

たんせいぶ‐おんがく【単声部音楽】

(→)単声音楽に同じ。

たん‐せいぶん【端成分】

固溶体の素成分。金銀合金では、純粋な金と銀がそれぞれ相当。

だんせい‐へんけい【弾性変形】

弾性限界以下の力を加えて変形した物体から力を取り去るとすぐに消える変形。→残留応力。

⇒だん‐せい【弾性】

だんせい‐ホルモン【男性ホルモン】

男性の性ホルモン。主として精巣間質細胞で生成されるが、一部は副腎からも分泌される。雄の生殖器官の発達、第二次性徴の発現、骨・筋肉の増強を促進し、また、性的衝動を起こさせる。テストステロンの類。雄性ホルモン。

⇒だん‐せい【男性】

たんせい‐むに【丹誠無二】

一途にまごころをこめること。赤心無比。狂言、祢宜山伏「我等が方へ影向ようごうならせ給へと、―に祈るものなり」

⇒たん‐せい【丹誠】

だんせい‐りつ【弾性率】

弾性体が、弾性限界内でもつ応力と歪ひずみとの比。ヤング率・剛性率・体積弾性率の類。

⇒だん‐せい【弾性】

たんぜい‐りょく【担税力】

税金を負担する力。

⇒たん‐ぜい【担税】

たんせい‐ろん【単性論】

(Monophysitism)イエス=キリストは人性を持たず神性しか持たないとする神学上の立場。451年、カルケドン公会議で異端とされる。

⇒たん‐せい【単性】

ダンセーニ【Lord Dunsany】

アイルランドの作家。物語集「ペガーナの神々」、ケルト色濃厚な幻想的戯曲「アラビア人の天幕」「山の神々」など。(1878〜1957)

たん‐せき【旦夕】

①あさゆう。あけくれ。朝暮。

②つねづね。始終。

③時機または危急が今朝か今晩かと切迫するさま。旦暮。「命―に迫る」

たん‐せき【胆石】

胆汁の成分から形成される胆管または胆嚢内の結石。

⇒たんせき‐しょう【胆石症】

たん‐せき【嘆惜・歎惜】

なげきおしむこと。

たん‐せき【痰咳】

①痰と咳。

②痰の出るせき。

たん‐せき【儋石・担石】

(「儋」は2石、「担」は1石、共に中国の量目の単位)わずかな量。転じて、わずかなこと。

⇒たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】

⇒たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

たんせき‐しょう【胆石症】‥シヤウ

胆石のできる疾患。上腹部・右肋骨弓下に疝痛せんつうを来し、また、発熱・黄疸おうだんを伴う。

⇒たん‐せき【胆石】

たんせき‐のもうけ【儋石の儲け】‥マウケ

[漢書揚雄伝上]わずかな米穀のたくわえ。転じて、わずかなたくわえ。儋石の貯たくわえ。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐の‐ろく【儋石の禄】

[史記淮陰侯伝]わずかの扶持・俸禄。

⇒たん‐せき【儋石・担石】

たんせき‐らてい【袒裼裸裎】

肌を脱ぐことと、はだかになること。

たん‐せつ【短折】

わかじに。夭折ようせつ。夭死。早世。

たん‐せつ【鍛接】

金属接合法の一つ。接合すべき部分を融点近くまで加熱し、手槌・機槌・ダイス・プレス・ロールなどで圧力を加えて2片を融着させる。錬鉄や軟鉄に古くから用いられる。わかしつぎ。

だん‐せつ【断截】

たちきること。截断。

⇒だんせつ‐めん【断截面】

だん‐ぜつ【断絶】

つながりや結びつきが切れて絶えること。また、それをたちきること。日葡辞書「ガクモンダンゼツシタ」。「家は―身は切腹」「国交を―する」「世代間の―」

だんせつ‐の‐おうぎ【団雪の扇】‥アフギ

(前漢成帝の寵妃、班婕妤はんしょうよの怨詩による)円く白い扇。転じて、寵衰えて顧みられなくなった身にたとえる。和漢朗詠集「班婕妤が―、岸風に代へて長く忘れぬ」→秋の扇

だんせつ‐めん【断截面】

切断した面。せつだんめん。

⇒だん‐せつ【断截】

たん‐せん【段銭】

中世、即位譲位・内裏だいり修理・将軍宣下・道路修理などの費用にあてるため、臨時に田地の段別に応じて朝廷や幕府が一国単位に課した税金。→段米。

⇒たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】

たん‐せん【単線】

①1本の線。

②単線軌道の略。「―運転」↔複線。

⇒たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】

⇒たんせん‐きどう【単線軌道】

たん‐せん【短箋】

①みじかい料紙。

②簡単な手紙。

たん‐ぜん【丹前】

①厚く綿を入れた広袖風のもので、衣服の上におおうもの。「丹前風」から起こるという。江戸に始まり京坂に流行した。主として京坂での名称。江戸で「どてら」と称するもの。

②雪踏せったの鼻緒の一種。丹前風の人の用いたもの。

③歌舞伎の特殊演技の一つ。丹前風から舞踊化された特殊な手の振り方と足の踏み方。丹前六法。丹前振。誹風柳多留5「―は何もないのに結ぶやう」

丹前

④歌舞伎舞踊の丹前振に用いる三味線入の合方。丹前合方。

⑤丹前風の略。

⑥丹前節の略。

⇒たんぜん‐おび【丹前帯】

⇒たんぜん‐がさ【丹前笠】

⇒たんぜん‐じま【丹前縞】

⇒たんぜん‐すがた【丹前姿】

⇒たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

⇒たんぜん‐ふう【丹前風】

⇒たんぜん‐ぶし【丹前節】

⇒たんぜん‐ぶり【丹前振】

⇒たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

⇒たんぜん‐もの【丹前物】

たん‐ぜん【坦然】

平らなさま。

たん‐ぜん【淡然】

あっさりとしたさま。さっぱりとしたさま。淡如。

たん‐ぜん【湛然】

水などを十分にたたえたさま。また、静かで、動かないさま。

たん‐ぜん【赧然】

恥じて赤面するさま。

たん‐ぜん【端然】

正しくととのったさま。きちんとしたさま。「―として座す」

だん‐せん【団扇】

①うちわ。

②軍配団扇ぐんばいうちわ。浄瑠璃、国性爺合戦「大将―おつ取つて、ひらりひらりひらひらひらり」

だん‐せん【断箭】

折れた矢。

だん‐せん【断線】

線、特に電線が切れること。

だん‐ぜん【断然】

①きっぱりとしたさま。おしきって行うさま。決然。「―禁煙する」「―たる処置」

②(下に打消を伴って)決して。断じて。「―そんなことはありません」

③他とかけはなれて違うさま。「―トップを行く」

たんせんい‐まゆ【短繊維繭】‥ヰ‥

繭の繊維をくだいてセリシン定着の処理をしたもの。

たんぜん‐おび【丹前帯】

丹前風の人の用いた広幅帯。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐がさ【丹前笠】

丹前風の人のかぶった編笠。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】‥ガクカウ‥

「学校体系」参照。

⇒たん‐せん【単線】

たんせん‐きどう【単線軌道】‥ダウ

1軌道を上下列車が共用する鉄道。単線。↔複線軌道

単線軌道

撮影:関戸 勇

④歌舞伎舞踊の丹前振に用いる三味線入の合方。丹前合方。

⑤丹前風の略。

⑥丹前節の略。

⇒たんぜん‐おび【丹前帯】

⇒たんぜん‐がさ【丹前笠】

⇒たんぜん‐じま【丹前縞】

⇒たんぜん‐すがた【丹前姿】

⇒たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

⇒たんぜん‐ふう【丹前風】

⇒たんぜん‐ぶし【丹前節】

⇒たんぜん‐ぶり【丹前振】

⇒たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

⇒たんぜん‐もの【丹前物】

たん‐ぜん【坦然】

平らなさま。

たん‐ぜん【淡然】

あっさりとしたさま。さっぱりとしたさま。淡如。

たん‐ぜん【湛然】

水などを十分にたたえたさま。また、静かで、動かないさま。

たん‐ぜん【赧然】

恥じて赤面するさま。

たん‐ぜん【端然】

正しくととのったさま。きちんとしたさま。「―として座す」

だん‐せん【団扇】

①うちわ。

②軍配団扇ぐんばいうちわ。浄瑠璃、国性爺合戦「大将―おつ取つて、ひらりひらりひらひらひらり」

だん‐せん【断箭】

折れた矢。

だん‐せん【断線】

線、特に電線が切れること。

だん‐ぜん【断然】

①きっぱりとしたさま。おしきって行うさま。決然。「―禁煙する」「―たる処置」

②(下に打消を伴って)決して。断じて。「―そんなことはありません」

③他とかけはなれて違うさま。「―トップを行く」

たんせんい‐まゆ【短繊維繭】‥ヰ‥

繭の繊維をくだいてセリシン定着の処理をしたもの。

たんぜん‐おび【丹前帯】

丹前風の人の用いた広幅帯。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐がさ【丹前笠】

丹前風の人のかぶった編笠。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせんがた‐がっこうたいけい【単線型学校体系】‥ガクカウ‥

「学校体系」参照。

⇒たん‐せん【単線】

たんせん‐きどう【単線軌道】‥ダウ

1軌道を上下列車が共用する鉄道。単線。↔複線軌道

単線軌道

撮影:関戸 勇

⇒たん‐せん【単線】

たんぜん‐じま【丹前縞】

丹前に用いた風流な縞柄。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐すがた【丹前姿】

(→)丹前風に同じ。歌舞伎、鞘当「わがもの顔の六法は、よしや男の―」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

丹前風の男の立髪。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ふう【丹前風】

江戸初期に流行した遊客や侠客などのはでな風俗。広袖の羽織をゆったり着るなど独特のものがあった。丹前風呂の湯女ゆな勝山に始まるともいう。丹前姿。好色一代男1「そもそも―と申すは、江戸にて丹後殿前に風呂ありし時、勝山といへる女すぐれて情ふかく」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。段銭のことをつかさどった。

⇒たん‐せん【段銭】

たんぜん‐ぶし【丹前節】

江戸前期の流行歌。丹前風呂の湯女ゆな吉野が歌い始めたという。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶり【丹前振】

(→)丹前3に同じ。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

江戸初期、江戸神田四軒町・雉子町きじちょうのあたりにあった風呂屋。容色のすぐれた湯女ゆなを置いて遊客を誘い大いに繁昌した。堀丹後守の屋敷前にあたるので名づけた。浮世風呂3「―の風流は古に廃れども」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐もの【丹前物】

丹前振を主とした歌舞伎舞踊および歌曲の一系統。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たん‐そ【炭疽】

①(脾臓に黒い潰瘍を生ずるのでいう)家畜法定伝染病の一つ。牛・馬・羊などの急性疾患。脾臓の急性腫脹と皮下漿液出血性浸潤が特徴。ヒトにも感染する。皮膚に潰瘍を生じ、菌が血中に入れば敗血症を起こす。脾脱疽。炭疽熱。

②不完全菌および子嚢菌の寄生によって起こる植物病の症状。キュウリ・スイカ・モモ・ブドウ・マメなどの葉・茎・実・莢さやに粘質物(分生胞子)を含む暗灰色の病斑を生じ、農作上大きな害を及ぼす。炭疽病。

⇒たんそ‐きん【炭疽菌】

たん‐そ【炭素】

(carbon)非金属元素の一種。元素記号C 原子番号6。原子量12.01。遊離状態の炭素としてはダイヤモンド・石炭・黒鉛(グラファイト)などとして存在する。近年新たな単体としてフラーレン・カーボン‐ナノチューブが発見された。化合物としては二酸化炭素・炭酸塩のほか炭水化物・炭化水素など有機化合物として広く自然界に存在。常温では空気・水などの作用を受けず、また、普通の薬品にも侵されない。高温では容易に酸素と化合するので酸化物の還元、金属精錬などに利用。

⇒たんそ‐こう【炭素鋼】

⇒たんそ‐こてい【炭素固定】

⇒たんそ‐ことう【炭素弧灯】

⇒たんそ‐じゅうし【炭素一四】

⇒たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】

⇒たんそ‐ぜい【炭素税】

⇒たんそ‐せんい【炭素繊維】

⇒たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】

⇒たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

たん‐そ【単組】

単位組合の略。

たん‐そ【嘆訴・歎訴】

なげいてうったえること。事情をうちあけてあわれみを請うこと。愁訴。

だん‐そ【断礎】

こわれた礎石。

たん‐そう【担送】

負傷者や患者を、担架に乗せて運ぶこと。

⇒たんそう‐しゃ【担送車】

たん‐そう【炭層】

石炭から成る地層。石炭層。

たん‐そう【単相】‥サウ

①位相が一つだけから成ること。↔多相。

②〔生〕核相の一つ。細胞が減数分裂を行なって、染色体数が半数になった時期から、受精までの核の状態。配偶子、シダ植物の前葉体、コケ類の葉状体などの核がこれに相当する。↔複相。

⇒たんそう‐こうりゅう【単相交流】

たん‐そう【単層】

〔地〕砂や泥あるいは火山灰など同質の粒子から成る一枚の地層。

⇒たんそう‐りん【単層林】

たん‐そう【淡粧】‥サウ

あっさりとした化粧けしょう。たんしょう。

たん‐そう【短槍】‥サウ

柄のみじかいやり。てやり。

たん‐そう【端荘】‥サウ

正しくておごそかなこと。正しくて立派なこと。

たんぞう【湛増】

平安末〜鎌倉初期の熊野の僧。熊野新宮別当。湛快たんかいの子。保元の乱以来平氏に与くみしていたが、のち源氏に転じ、熊野水軍を率いて義経に従い屋島・志度・壇ノ浦で活躍した。(1130〜1198)

たん‐ぞう【鍛造】‥ザウ

金属を加熱し、鎚かなづちまたは水圧機で打ち延ばして形づくり、ねばり強さを与える作業。

⇒たんぞう‐きかい【鍛造機械】

だん‐そう【男装】‥サウ

女性が男性の姿に装うこと。「―の麗人」↔女装

だん‐そう【断想】‥サウ

折りにふれて感じた断片的な想い。「―録」

だん‐そう【断層】

地層や岩石に割れ目を生じ、これに沿って両側が互いにずれている現象。ずれかたによって図のように分類する。比喩的にも使う。「新旧両世代の―」

断層

⇒たん‐せん【単線】

たんぜん‐じま【丹前縞】

丹前に用いた風流な縞柄。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐すがた【丹前姿】

(→)丹前風に同じ。歌舞伎、鞘当「わがもの顔の六法は、よしや男の―」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐たてがみ【丹前立髪】

丹前風の男の立髪。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ふう【丹前風】

江戸初期に流行した遊客や侠客などのはでな風俗。広袖の羽織をゆったり着るなど独特のものがあった。丹前風呂の湯女ゆな勝山に始まるともいう。丹前姿。好色一代男1「そもそも―と申すは、江戸にて丹後殿前に風呂ありし時、勝山といへる女すぐれて情ふかく」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんせん‐ぶぎょう【段銭奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。段銭のことをつかさどった。

⇒たん‐せん【段銭】

たんぜん‐ぶし【丹前節】

江戸前期の流行歌。丹前風呂の湯女ゆな吉野が歌い始めたという。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶり【丹前振】

(→)丹前3に同じ。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐ぶろ【丹前風呂】

江戸初期、江戸神田四軒町・雉子町きじちょうのあたりにあった風呂屋。容色のすぐれた湯女ゆなを置いて遊客を誘い大いに繁昌した。堀丹後守の屋敷前にあたるので名づけた。浮世風呂3「―の風流は古に廃れども」

⇒たん‐ぜん【丹前】

たんぜん‐もの【丹前物】

丹前振を主とした歌舞伎舞踊および歌曲の一系統。

⇒たん‐ぜん【丹前】

たん‐そ【炭疽】

①(脾臓に黒い潰瘍を生ずるのでいう)家畜法定伝染病の一つ。牛・馬・羊などの急性疾患。脾臓の急性腫脹と皮下漿液出血性浸潤が特徴。ヒトにも感染する。皮膚に潰瘍を生じ、菌が血中に入れば敗血症を起こす。脾脱疽。炭疽熱。

②不完全菌および子嚢菌の寄生によって起こる植物病の症状。キュウリ・スイカ・モモ・ブドウ・マメなどの葉・茎・実・莢さやに粘質物(分生胞子)を含む暗灰色の病斑を生じ、農作上大きな害を及ぼす。炭疽病。

⇒たんそ‐きん【炭疽菌】

たん‐そ【炭素】

(carbon)非金属元素の一種。元素記号C 原子番号6。原子量12.01。遊離状態の炭素としてはダイヤモンド・石炭・黒鉛(グラファイト)などとして存在する。近年新たな単体としてフラーレン・カーボン‐ナノチューブが発見された。化合物としては二酸化炭素・炭酸塩のほか炭水化物・炭化水素など有機化合物として広く自然界に存在。常温では空気・水などの作用を受けず、また、普通の薬品にも侵されない。高温では容易に酸素と化合するので酸化物の還元、金属精錬などに利用。

⇒たんそ‐こう【炭素鋼】

⇒たんそ‐こてい【炭素固定】

⇒たんそ‐ことう【炭素弧灯】

⇒たんそ‐じゅうし【炭素一四】

⇒たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】

⇒たんそ‐ぜい【炭素税】

⇒たんそ‐せんい【炭素繊維】

⇒たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】

⇒たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

たん‐そ【単組】

単位組合の略。

たん‐そ【嘆訴・歎訴】

なげいてうったえること。事情をうちあけてあわれみを請うこと。愁訴。

だん‐そ【断礎】

こわれた礎石。

たん‐そう【担送】

負傷者や患者を、担架に乗せて運ぶこと。

⇒たんそう‐しゃ【担送車】

たん‐そう【炭層】

石炭から成る地層。石炭層。

たん‐そう【単相】‥サウ

①位相が一つだけから成ること。↔多相。

②〔生〕核相の一つ。細胞が減数分裂を行なって、染色体数が半数になった時期から、受精までの核の状態。配偶子、シダ植物の前葉体、コケ類の葉状体などの核がこれに相当する。↔複相。

⇒たんそう‐こうりゅう【単相交流】

たん‐そう【単層】

〔地〕砂や泥あるいは火山灰など同質の粒子から成る一枚の地層。

⇒たんそう‐りん【単層林】

たん‐そう【淡粧】‥サウ

あっさりとした化粧けしょう。たんしょう。

たん‐そう【短槍】‥サウ

柄のみじかいやり。てやり。

たん‐そう【端荘】‥サウ

正しくておごそかなこと。正しくて立派なこと。

たんぞう【湛増】

平安末〜鎌倉初期の熊野の僧。熊野新宮別当。湛快たんかいの子。保元の乱以来平氏に与くみしていたが、のち源氏に転じ、熊野水軍を率いて義経に従い屋島・志度・壇ノ浦で活躍した。(1130〜1198)

たん‐ぞう【鍛造】‥ザウ

金属を加熱し、鎚かなづちまたは水圧機で打ち延ばして形づくり、ねばり強さを与える作業。

⇒たんぞう‐きかい【鍛造機械】

だん‐そう【男装】‥サウ

女性が男性の姿に装うこと。「―の麗人」↔女装

だん‐そう【断想】‥サウ

折りにふれて感じた断片的な想い。「―録」

だん‐そう【断層】

地層や岩石に割れ目を生じ、これに沿って両側が互いにずれている現象。ずれかたによって図のように分類する。比喩的にも使う。「新旧両世代の―」

断層

断層

撮影:斎藤靖二

断層

撮影:斎藤靖二

縦ずれ断層

正断層

逆断層

横ずれ断層

右ずれ断層

左ずれ断層

⇒だんそう‐うんどう【断層運動】

⇒だんそう‐がい【断層崖】

⇒だんそう‐かいがん【断層海岸】

⇒だんそう‐こ【断層湖】

⇒だんそう‐さつえい【断層撮影】

⇒だんそう‐さんち【断層山地】

⇒だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

⇒だんそう‐じしん【断層地震】

⇒だんそう‐しゃしん【断層写真】

⇒だんそう‐ちけい【断層地形】

⇒だんそう‐ねんど【断層粘土】

⇒だんそう‐ぼんち【断層盆地】

⇒だんそう‐めん【断層面】

だん‐そう【弾奏】

①弾劾だんがいして上奏すること。

②弦楽器をひきならすこと。かなでること。「琴を―する」

だん‐そう【弾倉】‥サウ

連発銃で、補充用の弾丸をこめる部分。

だん‐そう【談叢】

①豊富な話題。

②いろいろの話を集めたもの。叢談。

だん‐ぞう【檀像】‥ザウ

栴檀せんだん・白檀びゃくだんなどを材とし緻密に彫刻した仏像。

だんそう‐うんどう【断層運動】

断層の両側が、割れ目に沿って互いにずれること。地震の震源になる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐がい【断層崖】

断層によって生じた急傾斜の崖。北アルプスの東側がこの例。→傾動地塊(図)。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐かいがん【断層海岸】

断層によって形成された海岸。地形的には切り立ったような急傾斜をなす。

⇒だん‐そう【断層】

たんぞう‐きかい【鍛造機械】‥ザウ‥

金属素材を鍛造する機械。落しハンマー・蒸気ハンマー・水圧プレスなど。

⇒たん‐ぞう【鍛造】

だんそう‐こ【断層湖】

断層のために生じた陥落地または断層崖に挟まれた地溝帯に水を湛えた湖。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐こうりゅう【単相交流】‥サウカウリウ

単相の正弦波による交流電流。家庭で使用される。→三相交流

⇒たん‐そう【単相】

だんそう‐さつえい【断層撮影】

立体像、特に身体のある断面をX線像などとして撮影すること。直線断層撮影・多軌道断層撮影・回転横断撮影、さらにコンピューター断層撮影(CT)などがある。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんち【断層山地】

断層により形成された山地。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

断層によって生じた山脈。傾動地塊・地塁の類。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐じしん【断層地震】‥ヂ‥

(→)構造地震に同じ。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐しゃ【担送車】

(→)ストレッチャーに同じ。

⇒たん‐そう【担送】

だんそう‐しゃしん【断層写真】

断層撮影によって得た写真。胸部疾患、全身の臓器診断に用いる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ちけい【断層地形】

断層の活動によって生じた地形。断層崖、断層谷、川の屈曲、地溝、地塁山地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ねんど【断層粘土】

断層運動により断層面に沿って岩石が細かく砕かれ粘土化したもの。岩石中の割れ目が断層かどうか判定する時の有力な手がかりになる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ぼんち【断層盆地】

断層運動により沈降し、断層崖で囲まれるようになった盆地。奈良盆地・諏訪盆地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐めん【断層面】

断層で、ずれを起こした面。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐りん【単層林】

林冠がほぼ一様の高さの林。人工林や亜寒帯の針葉樹林に多い。

⇒たん‐そう【単層】

たんそ‐きん【炭疽菌】

(Bacillus anthracis ラテン)炭疽1の病原体。グラム陽性の大型桿菌で芽胞は抵抗力が強い。1876年にコッホが分離同定し、81年にパスツールにより弱毒生菌ワクチンが作られた。脾脱疽菌。

⇒たん‐そ【炭疽】

たん‐そく【探測】

さぐりはかること。特に、天体・深海・気象その他の現象を機器を用いて観測すること。「―気球」

たん‐そく【短足】

足が短いこと。

たん‐そく【嘆息・歎息】

なげいてためいきをつくこと。甚だしくなげくこと。「―をもらす」「長―」

たん‐ぞく

(「嘆息」の転か。「短息」などとも書く)

①十分に気を配ること。また、焦慮。心配。

②世話・介抱などに力を尽くすこと。

③探し求めること。得ようとつとめること。日葡辞書「タンゾクスル」

④金銭などを工面すること。算段。調達。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「此金の―する間も今四五日」

だん‐ぞく【断続】

きれることと続くこと。きれたり続いたりすること。また、断ったり続けたりすること。「―的に雨が降る」

⇒だんぞく‐き【断続器】

だんぞく‐き【断続器】

電磁石または誘導コイルなどで電路を断続する装置。インタラプター。

⇒だん‐ぞく【断続】

たんそく‐きょくめん【単側曲面】

表と裏の区別がない曲面。メービウスの帯、クラインの壺など。

たんそくはたい‐つうしん【単側波帯通信】

(single side band)変調波の上下の側波帯のうち一方だけを伝送する通信方式。

たんそ‐こう【炭素鋼】‥カウ

鉄と炭素の合金で、炭素量0.008〜2.0パーセントのもの。炭素量によって性質が異なり、炭素0.12パーセント以下のものを極軟鋼、0.13〜0.20パーセントのものを軟鋼、0.21〜0.35パーセントのものを半軟鋼、0.36〜0.50パーセントのものを半硬鋼、0.51〜0.80パーセントのものを硬鋼、0.81〜2.0パーセントのものを最硬鋼という。→鋳鉄。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐こてい【炭素固定】

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ことう【炭素弧灯】

炭素棒を用いたアーク灯。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥

記号14C 質量数14の炭素の放射性同位体。ベータ崩壊し、半減期は5730年。大気上層で宇宙線により作られる中性子と窒素との核反応で生成し、ほぼ一定の濃度で大気中の二酸化炭素に含まれる。人工のものはトレーサーとして生体内反応の研究に用いる。放射性炭素。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ

炭素14を用いた年代測定法。アメリカの化学者リビーが開発。生きた生物は常に大気と物質交換をしているので、質量数14の炭素原子と質量数12の普通の炭素原子との比は一定であるが、生物が死ぬと、交換がなくなるので質量数14の原子は壊変して、時とともに減る。これを利用して過去数万年程度までの年代を測定する。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ぜい【炭素税】

環境税の一種。二酸化炭素の排出を減らすために、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に課す税金。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ

炭素を主成分とする繊維。合成繊維などを不活性気体中で焼結して作る。高い弾性・耐熱性・耐薬品性・電導性をもち、スポーツ用品・航空機材料などに用いる。カーボン‐ファイバー。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】‥クワ‥

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

マイクロフォンの一種。細かい炭素粒を詰めた箱を利用して音波を電流変化に変える。

⇒たん‐そ【炭素】

だん‐ぞめ【段染め】

布帛または綛糸かせいとに、種々の色で横段に染めること。また、その染めたもの。だんだらぞめ。好色五人女3「―の一幅帯」

だんそん‐じょひ【男尊女卑】‥ヂヨ‥

男性を尊び、女性を卑しいとする態度・思想。↔女尊男卑

たん‐だ【単打】

(single hit)野球で、一塁を得る安打。シングル‐ヒット。

たん‐だ【短打】

①野球で、長打をねらわず確実に打つこと。「―戦法」

②(→)単打に同じ。「長―」

たんだ【唯】

〔副〕

タダの撥音化。謡曲、隅田川「―弱りに弱り、既に末期まつごに見え候ふ時」

たん‐たい【担体】

(carrier)

①物質中で電気を運ぶ粒子のこと。電子と正孔。キャリアー。

②触媒の働きをする物質を分散させ、保持する物質。

③電気通信で(→)搬送波のこと。

④微量の元素や化合物の化学操作・物理操作を効果的に行うために加える物質。

たん‐たい【単体】

ただ一種の元素から成る純物質。酸素・オゾン・ダイヤモンド・黒鉛・硫黄・金・銀など。

たん‐だい【胆大】

きもの太いこと。豪胆。大胆。

⇒たんだい‐しんしょう【胆大心小】

たん‐だい【探題】

①〔仏〕法華経・維摩経などの論議の際に、論題を選定し、問答の当否・優劣を判定する役の僧。題者。

②詩歌の会で、幾つかの題の中から探り取った題によって詠むこと。さぐりだい。

③鎌倉・室町幕府の、一定の広い地域の政務・訴訟・軍事をつかさどる要職の通称。鎌倉幕府では(東国の)執権・連署、西国・九州の六波羅探題・鎮西探題、室町幕府では九州探題・奥州探題・羽州探題の類。

たん‐だい【毯代】

(毯の代用物の意)布帛を染めて床子しょうじ・倚子いしの下に敷いた敷物。

たん‐だい【短大】

短期大学の略称。

だん‐たい【団体】

①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」

②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」

⇒だんたい‐きょうぎ【団体競技】

⇒だんたい‐きょうやく【団体協約】

⇒だんたい‐こうしょう【団体交渉】

⇒だんたい‐せいしん【団体精神】

⇒だんたい‐そけん【団体訴権】

⇒だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】

⇒だんたい‐ほけん【団体保険】

だん‐たい【弾帯】

弾丸の底部にはめた銅製の帯。銃身内部の施条しじょうと噛み合って弾丸に旋回運動を与えて弾道を安定させる。銅帯。

たん‐たいぎ【炭太祇】

江戸中期の俳人。江戸の人。雲津水国・慶紀逸に俳諧を学び、のち旅をつづけ、京都島原に居を定め、不夜庵と号。俳風は人事を得意とし、高雅で清新。句集「太祇句選」。(1709〜1771)

⇒たん【炭】

だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥

相互の団体が対抗して行う競技。↔個人競技。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥

個人と団体との間、または団体相互間に締結される特殊の契約。通常、労使間の労働協約を指す。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ

労働組合が使用者と労働条件等に関して交渉すること。日本国憲法第28条でこの権利が保障され、使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。団交。

→参照条文:日本国憲法第28条

⇒だん‐たい【団体】

たんだいしょうしんろく【胆大小心録】‥セウ‥

上田秋成の随筆。3巻1冊。1808年(文化5)成る。京坂学芸界の人を批評し、古今の史談・政論に及び、自己の経歴を忌憚なく述べる。

→文献資料[胆大小心録]

たんだい‐しんしょう【胆大心小】‥セウ

縦ずれ断層

正断層

逆断層

横ずれ断層

右ずれ断層

左ずれ断層

⇒だんそう‐うんどう【断層運動】

⇒だんそう‐がい【断層崖】

⇒だんそう‐かいがん【断層海岸】

⇒だんそう‐こ【断層湖】

⇒だんそう‐さつえい【断層撮影】

⇒だんそう‐さんち【断層山地】

⇒だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

⇒だんそう‐じしん【断層地震】

⇒だんそう‐しゃしん【断層写真】

⇒だんそう‐ちけい【断層地形】

⇒だんそう‐ねんど【断層粘土】

⇒だんそう‐ぼんち【断層盆地】

⇒だんそう‐めん【断層面】

だん‐そう【弾奏】

①弾劾だんがいして上奏すること。

②弦楽器をひきならすこと。かなでること。「琴を―する」

だん‐そう【弾倉】‥サウ

連発銃で、補充用の弾丸をこめる部分。

だん‐そう【談叢】

①豊富な話題。

②いろいろの話を集めたもの。叢談。

だん‐ぞう【檀像】‥ザウ

栴檀せんだん・白檀びゃくだんなどを材とし緻密に彫刻した仏像。

だんそう‐うんどう【断層運動】

断層の両側が、割れ目に沿って互いにずれること。地震の震源になる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐がい【断層崖】

断層によって生じた急傾斜の崖。北アルプスの東側がこの例。→傾動地塊(図)。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐かいがん【断層海岸】

断層によって形成された海岸。地形的には切り立ったような急傾斜をなす。

⇒だん‐そう【断層】

たんぞう‐きかい【鍛造機械】‥ザウ‥

金属素材を鍛造する機械。落しハンマー・蒸気ハンマー・水圧プレスなど。

⇒たん‐ぞう【鍛造】

だんそう‐こ【断層湖】

断層のために生じた陥落地または断層崖に挟まれた地溝帯に水を湛えた湖。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐こうりゅう【単相交流】‥サウカウリウ

単相の正弦波による交流電流。家庭で使用される。→三相交流

⇒たん‐そう【単相】

だんそう‐さつえい【断層撮影】

立体像、特に身体のある断面をX線像などとして撮影すること。直線断層撮影・多軌道断層撮影・回転横断撮影、さらにコンピューター断層撮影(CT)などがある。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんち【断層山地】

断層により形成された山地。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐さんみゃく【断層山脈】

断層によって生じた山脈。傾動地塊・地塁の類。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐じしん【断層地震】‥ヂ‥

(→)構造地震に同じ。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐しゃ【担送車】

(→)ストレッチャーに同じ。

⇒たん‐そう【担送】

だんそう‐しゃしん【断層写真】

断層撮影によって得た写真。胸部疾患、全身の臓器診断に用いる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ちけい【断層地形】

断層の活動によって生じた地形。断層崖、断層谷、川の屈曲、地溝、地塁山地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ねんど【断層粘土】

断層運動により断層面に沿って岩石が細かく砕かれ粘土化したもの。岩石中の割れ目が断層かどうか判定する時の有力な手がかりになる。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐ぼんち【断層盆地】

断層運動により沈降し、断層崖で囲まれるようになった盆地。奈良盆地・諏訪盆地など。

⇒だん‐そう【断層】

だんそう‐めん【断層面】

断層で、ずれを起こした面。

⇒だん‐そう【断層】

たんそう‐りん【単層林】

林冠がほぼ一様の高さの林。人工林や亜寒帯の針葉樹林に多い。

⇒たん‐そう【単層】

たんそ‐きん【炭疽菌】

(Bacillus anthracis ラテン)炭疽1の病原体。グラム陽性の大型桿菌で芽胞は抵抗力が強い。1876年にコッホが分離同定し、81年にパスツールにより弱毒生菌ワクチンが作られた。脾脱疽菌。

⇒たん‐そ【炭疽】

たん‐そく【探測】

さぐりはかること。特に、天体・深海・気象その他の現象を機器を用いて観測すること。「―気球」

たん‐そく【短足】

足が短いこと。

たん‐そく【嘆息・歎息】

なげいてためいきをつくこと。甚だしくなげくこと。「―をもらす」「長―」

たん‐ぞく

(「嘆息」の転か。「短息」などとも書く)

①十分に気を配ること。また、焦慮。心配。

②世話・介抱などに力を尽くすこと。

③探し求めること。得ようとつとめること。日葡辞書「タンゾクスル」

④金銭などを工面すること。算段。調達。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「此金の―する間も今四五日」

だん‐ぞく【断続】

きれることと続くこと。きれたり続いたりすること。また、断ったり続けたりすること。「―的に雨が降る」

⇒だんぞく‐き【断続器】

だんぞく‐き【断続器】

電磁石または誘導コイルなどで電路を断続する装置。インタラプター。

⇒だん‐ぞく【断続】

たんそく‐きょくめん【単側曲面】

表と裏の区別がない曲面。メービウスの帯、クラインの壺など。

たんそくはたい‐つうしん【単側波帯通信】

(single side band)変調波の上下の側波帯のうち一方だけを伝送する通信方式。

たんそ‐こう【炭素鋼】‥カウ

鉄と炭素の合金で、炭素量0.008〜2.0パーセントのもの。炭素量によって性質が異なり、炭素0.12パーセント以下のものを極軟鋼、0.13〜0.20パーセントのものを軟鋼、0.21〜0.35パーセントのものを半軟鋼、0.36〜0.50パーセントのものを半硬鋼、0.51〜0.80パーセントのものを硬鋼、0.81〜2.0パーセントのものを最硬鋼という。→鋳鉄。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐こてい【炭素固定】

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ことう【炭素弧灯】

炭素棒を用いたアーク灯。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐じゅうし【炭素一四】‥ジフ‥

記号14C 質量数14の炭素の放射性同位体。ベータ崩壊し、半減期は5730年。大気上層で宇宙線により作られる中性子と窒素との核反応で生成し、ほぼ一定の濃度で大気中の二酸化炭素に含まれる。人工のものはトレーサーとして生体内反応の研究に用いる。放射性炭素。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそじゅうし‐ほう【炭素一四法】‥ジフ‥ハフ

炭素14を用いた年代測定法。アメリカの化学者リビーが開発。生きた生物は常に大気と物質交換をしているので、質量数14の炭素原子と質量数12の普通の炭素原子との比は一定であるが、生物が死ぬと、交換がなくなるので質量数14の原子は壊変して、時とともに減る。これを利用して過去数万年程度までの年代を測定する。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐ぜい【炭素税】

環境税の一種。二酸化炭素の排出を減らすために、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料に課す税金。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐せんい【炭素繊維】‥ヰ

炭素を主成分とする繊維。合成繊維などを不活性気体中で焼結して作る。高い弾性・耐熱性・耐薬品性・電導性をもち、スポーツ用品・航空機材料などに用いる。カーボン‐ファイバー。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐どうかさよう【炭素同化作用】‥クワ‥

(→)炭酸同化作用に同じ。

⇒たん‐そ【炭素】

たんそ‐マイクロフォン【炭素マイクロフォン】

マイクロフォンの一種。細かい炭素粒を詰めた箱を利用して音波を電流変化に変える。

⇒たん‐そ【炭素】

だん‐ぞめ【段染め】

布帛または綛糸かせいとに、種々の色で横段に染めること。また、その染めたもの。だんだらぞめ。好色五人女3「―の一幅帯」

だんそん‐じょひ【男尊女卑】‥ヂヨ‥

男性を尊び、女性を卑しいとする態度・思想。↔女尊男卑

たん‐だ【単打】

(single hit)野球で、一塁を得る安打。シングル‐ヒット。

たん‐だ【短打】

①野球で、長打をねらわず確実に打つこと。「―戦法」

②(→)単打に同じ。「長―」

たんだ【唯】

〔副〕

タダの撥音化。謡曲、隅田川「―弱りに弱り、既に末期まつごに見え候ふ時」

たん‐たい【担体】

(carrier)

①物質中で電気を運ぶ粒子のこと。電子と正孔。キャリアー。

②触媒の働きをする物質を分散させ、保持する物質。

③電気通信で(→)搬送波のこと。

④微量の元素や化合物の化学操作・物理操作を効果的に行うために加える物質。

たん‐たい【単体】

ただ一種の元素から成る純物質。酸素・オゾン・ダイヤモンド・黒鉛・硫黄・金・銀など。

たん‐だい【胆大】

きもの太いこと。豪胆。大胆。

⇒たんだい‐しんしょう【胆大心小】

たん‐だい【探題】

①〔仏〕法華経・維摩経などの論議の際に、論題を選定し、問答の当否・優劣を判定する役の僧。題者。

②詩歌の会で、幾つかの題の中から探り取った題によって詠むこと。さぐりだい。

③鎌倉・室町幕府の、一定の広い地域の政務・訴訟・軍事をつかさどる要職の通称。鎌倉幕府では(東国の)執権・連署、西国・九州の六波羅探題・鎮西探題、室町幕府では九州探題・奥州探題・羽州探題の類。

たん‐だい【毯代】

(毯の代用物の意)布帛を染めて床子しょうじ・倚子いしの下に敷いた敷物。

たん‐だい【短大】

短期大学の略称。

だん‐たい【団体】

①なかま。くみ。あつまり。「―旅行」

②共同の目的を達成するために結合した、二人以上の集団。法人・政党・クラブなど。「政治―」

⇒だんたい‐きょうぎ【団体競技】

⇒だんたい‐きょうやく【団体協約】

⇒だんたい‐こうしょう【団体交渉】

⇒だんたい‐せいしん【団体精神】

⇒だんたい‐そけん【団体訴権】

⇒だんたいとう‐きせい‐れい【団体等規正令】

⇒だんたい‐ほけん【団体保険】

だん‐たい【弾帯】

弾丸の底部にはめた銅製の帯。銃身内部の施条しじょうと噛み合って弾丸に旋回運動を与えて弾道を安定させる。銅帯。

たん‐たいぎ【炭太祇】

江戸中期の俳人。江戸の人。雲津水国・慶紀逸に俳諧を学び、のち旅をつづけ、京都島原に居を定め、不夜庵と号。俳風は人事を得意とし、高雅で清新。句集「太祇句選」。(1709〜1771)

⇒たん【炭】

だんたい‐きょうぎ【団体競技】‥キヤウ‥

相互の団体が対抗して行う競技。↔個人競技。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐きょうやく【団体協約】‥ケフ‥

個人と団体との間、または団体相互間に締結される特殊の契約。通常、労使間の労働協約を指す。

⇒だん‐たい【団体】

だんたい‐こうしょう【団体交渉】‥カウセフ

労働組合が使用者と労働条件等に関して交渉すること。日本国憲法第28条でこの権利が保障され、使用者が正当な理由なくこの交渉に応じないと不当労働行為となる。団交。

→参照条文:日本国憲法第28条

⇒だん‐たい【団体】

たんだいしょうしんろく【胆大小心録】‥セウ‥

上田秋成の随筆。3巻1冊。1808年(文化5)成る。京坂学芸界の人を批評し、古今の史談・政論に及び、自己の経歴を忌憚なく述べる。

→文献資料[胆大小心録]

たんだい‐しんしょう【胆大心小】‥セウ

だんじょ‐どうけん【男女同権】‥ヂヨ‥🔗⭐🔉

だんじょ‐どうけん【男女同権】‥ヂヨ‥

男女両性の法律的権利・社会的待遇が同等であること。福沢諭吉、福翁百話「―甚だ美なれども、一方に偏すれば男尊も女尊も共に妙ならず」

⇒だん‐じょ【男女】

なん‐にょ【男女】🔗⭐🔉

なん‐にょ【男女】

男と女。だんじょ。「老若ろうにゃく―」

みな‐の‐がわ【男女川】‥ガハ🔗⭐🔉

みな‐の‐がわ【男女川】‥ガハ

茨城県筑波山に発源、南流する渓流。(歌枕)

広辞苑に「男女」で始まるの検索結果 1-9。