複数辞典一括検索+![]()

![]()

せい‐こん【精根】🔗⭐🔉

せい‐こん【精根】

物事をする精力と根気。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―尽き果て候へば」

○精も根も尽き果てるせいもこんもつきはてる🔗⭐🔉

○精も根も尽き果てるせいもこんもつきはてる

精力も気力も使い果たしてしまう。精根尽きる。

⇒せい【精】

せい‐もつ【済物】

(サイモツとも。納め済ます物の意)平安・鎌倉時代、租税・年貢などの貢納物。なりもの。

せい‐もん【正門】

正面の門。おもてもん。

せい‐もん【声門】

声帯の間にある狭い間隙。安静呼吸時には開張して三角形をなし、発声時には狭い隙間となる。→声帯。

⇒せいもん‐おん【声門音】

せい‐もん【声紋】

(voice-print)声を周波数分析装置で複雑な縞模様に図示したもの。犯罪捜査などに利用。

せい‐もん【声問】

おとずれ。たより。音信。

せい‐もん【勢門】

権勢のある家柄。

せい‐もん【聖門】

①聖人の道。孔子の教え。

②孔子の門下。

せい‐もん【誓文】

①神かけてちかう文言。起請文きしょうもん。誓紙。日葡辞書「セイモンヲタツル」

②(副詞的に)神かけてまちがいのないこと。誓って。きっと。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「―で泣くまい、語つて聞かしや」。浄瑠璃、女殺油地獄「わしが心は―かうじやと」

⇒せいもん‐がため【誓文固め】

⇒せいもん‐くされ【誓文腐れ】

⇒せいもん‐じょう【誓文状】

⇒せいもん‐だて【誓文立て】

⇒せいもん‐ばらい【誓文払い】

せいもん‐おん【声門音】

〔言〕(glottal)声帯で妨げを作り、息がそこを通過する際に発せられる子音。摩擦音の〔h〕など。喉頭音。喉音。

⇒せい‐もん【声門】

せいもん‐がため【誓文固め】

誓文をとりかわして、堅く約束すること。

⇒せい‐もん【誓文】

せいもん‐くされ【誓文腐れ】

(誓文に違うようなことがあったら、この身は腐りもしようの意で、自誓の語)誓って。断じて。浄瑠璃、八百屋お七「―何日からか芝居へ足も向けませず」

⇒せい‐もん【誓文】

せいもん‐じょう【誓文状】‥ジヤウ

誓約の旨を記した文書。起請文。

⇒せい‐もん【誓文】

せいもん‐だて【誓文立て】

誓文を書いて渡すこと。誓いを立てること。浄瑠璃、傾城反魂香「―の盃、いやはならぬ」

⇒せい‐もん【誓文】

せいもん‐ばらい【誓文払い】‥バラヒ

近世、陰暦10月20日に京都で商人・遊女などが四条京極の官者殿(冠者殿)に参詣し、日ごろ商売上の駆引きに嘘をついた罪を祓い、神罰の放免を請う行事。今でもこの日の前後、京阪の商店は特に安値の売出しをする。〈[季]冬〉

⇒せい‐もん【誓文】

せい‐や【征野】

戦場。

せい‐や【星夜】

星の光が明らかな夜。ほしづきよ。

せい‐や【清夜】

夜気清く静かな夜。涼しくさわやかな夜。

せい‐や【晴夜】

空の晴れ渡った夜。

せい‐や【聖夜】

クリスマスの前夜。クリスマス‐イブ。〈[季]冬〉

せい‐やく【生薬】

⇒しょうやく

せい‐やく【成約】

〔法〕双方の意思表示が合致して契約が成立すること。

せい‐やく【制約】

①条件を課して自由に活動させないこと。「時間に―される」

②物事の成立に必要な規定または条件。

せい‐やく【省約】

はぶいて簡単にすること。

せい‐やく【製薬】

医薬品を製造すること。製造した薬剤。

せい‐やく【誓約】

誓って約束すること。また、その約束。「―書」

せい‐やくわり【性役割】

性別にしたがって受け持つ役割。女性が価値の低い役割を担わされる場合が多い。

せいや‐こう【星野光】‥クワウ

多数の星などにより天球がもつ明るさ。1平方度あたりの10等星の個数で表す。北極付近50、天の川では700。

せい‐ゆ【聖油】

カトリック教会で、儀式・典礼の時に用いる神聖な香油。

せい‐ゆ【聖諭】

天子の勅諭。みことのり。

せい‐ゆ【精油】

(essential oil)種々の植物の花・葉・果実・枝・幹・根などから得られる芳香・揮発性の油。成分はテルペン系化合物・芳香族化合物など。丁子油・薄荷はっか油・橙花油の類。芳香油。

せい‐ゆ【製油】

①溶出・圧搾・抽出などの方法で動植物体から油を製すること。

②原油を分留・分解などしてガソリン・灯油など各種石油製品を製造すること。

せい‐ゆう【西遊】‥イウ

西方、特に西洋に旅行すること。さいゆう。

せい‐ゆう【声優】‥イウ

ラジオの放送劇、テレビ・映画の吹き替え、アニメーションなどに、姿を見せず声だけで出演する俳優。

せい‐ゆう【政友】‥イウ

政治上の意見を同じくする仲間。政治上の友。

⇒せいゆう‐かい【政友会】

⇒せいゆう‐ほんとう【政友本党】

せい‐ゆう【清友】‥イウ

交情のきよらかな友。風雅の友。

せい‐ゆう【清幽】‥イウ

俗塵を離れ、きよらかで静かなこと。

せい‐ゆう【清遊】‥イウ

風流な遊びをすること。上品な遊び。多く、手紙などで、相手の遊び・旅行を敬っていう。「京都に御―の由」

せい‐ゆう【聖猷】‥イウ

天子の計画。

ぜい‐ゆう【贅疣】‥イウ

こぶやいぼのような無用の肉。また、役に立たないもののたとえ。ゆうぜい。

せいゆう‐かい【政友会】‥イウクワイ

立憲政友会の略称。1900年(明治33)伊藤博文が憲政党や一部官僚などを母胎として組織した政党。ほとんど常に第一党の地位を占め、第3代総裁原敬のとき本格的政党内閣を組織。二大政党の一つとして憲政会(民政党)と対抗。40年(昭和15)解散。

⇒せい‐ゆう【政友】

せいゆうき【西遊記】‥イウ‥

⇒さいゆうき

せいゆう‐ほんとう【政友本党】‥イウ‥タウ

1924年(大正13)清浦内閣の成立を機に、内閣支持派が政友会から脱党して組織した政党。総裁床次とこなみ竹二郎。憲政会と合同して27年民政党を組織。

⇒せい‐ゆう【政友】

せいゆうろく【西遊録】‥イウ‥

ジンギス汗の西征に従った元初の政治家、耶律楚材やりつそざいの見聞記。1巻。

せいゆ‐き【生油気】

(→)エチレンに同じ。

せい‐よ【世誉】

世間のよい評判。世のほまれ。

せいよ【西予】

愛媛県南西部の市。市域の75パーセントを山林が占め、柑橘類の栽培が盛ん。人口4万5千。

せい‐よ【声誉】

よい評判。ほまれ。名声。

せい‐よう【生養】‥ヤウ

①養い育てること。報徳記「活計頓に窮す。我其費用を与へて―せしめたり」

②生活すること。生きること。

せい‐よう【西洋】‥ヤウ

ヨーロッパ・アメリカの諸国を指していう称。欧米。泰西。↔東洋。

⇒せいよう‐あんま【西洋按摩】

⇒せいよう‐おんがく【西洋音楽】

⇒せいよう‐が【西洋画】

⇒せいよう‐がく【西洋学】

⇒せいよう‐がし【西洋菓子】

⇒せいよう‐カボチャ【西洋南瓜】

⇒せいよう‐かまど【西洋竈】

⇒せいよう‐かみそり【西洋剃刀】

⇒せいよう‐カルタ【西洋カルタ】

⇒せいよう‐かん【西洋館】

⇒せいよう‐くぎ【西洋釘】

⇒せいよう‐さくらそう【西洋桜草】

⇒せいよう‐し【西洋紙】

⇒せいよう‐しょうぎ【西洋将棋】

⇒せいよう‐しょうろ【西洋松露】

⇒せいよう‐じん【西洋人】

⇒せいよう‐すぐり【西洋酸塊】

⇒せいよう‐たんぽぽ【西洋蒲公英】

⇒せいよう‐てぬぐい【西洋手拭】

⇒せいよう‐なし【西洋梨】

⇒せいよう‐ふうちょう‐そう【西洋風蝶草】

⇒せいよう‐ふく【西洋服】

⇒せいよう‐ふんどし【西洋褌】

⇒せいよう‐へっつい【西洋竈】

⇒せいよう‐ま【西洋間】

⇒せいよう‐みざくら【西洋実桜】

⇒せいよう‐やさい【西洋野菜】

⇒せいよう‐やまはっか【西洋山薄荷】

⇒せいよう‐りょうり【西洋料理】

せい‐よう【声容】

声と姿。声貌。

せい‐よう【青陽】‥ヤウ

(「青」は五行説で春、「陽」は陽気の盛んなこと)春の異称。また、春の景物。源平盛衰記8「既に―暮春のころにもなりにければ」

せい‐よう【青蠅】

①あおばえ。金蠅。

②[詩経小雅、青蠅]小人を憎んでいう称。蒼蠅そうよう。

せい‐よう【聖容】

天子の姿。聖姿。

せい‐よう【静養】‥ヤウ

(健康の回復や休息のために)心身を静かに落ち着けて休ませること。「別荘で―する」

せい‐よう【整容】

すがたを整えること。姿勢を正しくすること。

せいよう‐あんま【西洋按摩】‥ヤウ‥

マッサージのこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐おんがく【西洋音楽】‥ヤウ‥

西洋(特にヨーロッパ)で発達した音楽。洋楽。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐が【西洋画】‥ヤウグワ

西洋において発達・普及した材料・技法によって描いた絵画。テンペラ・油絵・水彩画・パステル画・鉛筆画・ペン画の類。日本には16世紀後半キリスト教と共に伝えられ、18世紀からは長崎のオランダ人を通じ、西洋風の銅版画法や遠近法が採り入れられ、明治以後近代日本絵画の主流となった。洋画。嵯峨の屋お室、宇宙主義「故に―を修めて日本美術の不足を補はんと欲するものなり」

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐がく【西洋学】‥ヤウ‥

幕末から明治初期にかけて日本にもたらされた欧米の学問。↔和学↔漢学。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐がし【西洋菓子】‥ヤウグワ‥

(→)洋菓子に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐カボチャ【西洋南瓜】‥ヤウ‥

カボチャの一種。日本カボチャに対してクリカボチャ、時にポンキンをいう。→カボチャ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐かまど【西洋竈】‥ヤウ‥

西洋風の竈。鉄または煉瓦で囲み、煙突を後方につけたもの。西洋へっつい。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐かみそり【西洋剃刀】‥ヤウ‥

西洋から伝来し、また、西洋風に製した剃刀。日本剃刀より幅が広く、鞘さやを兼ねた柄がある。レザー。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐カルタ【西洋カルタ】‥ヤウ‥

トランプのこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐かん【西洋館】‥ヤウクワン

(→)洋館に同じ。樋口一葉、闇桜「高帽子立派に黒ぬりの馬車にのりて―へ入り給ふ所を」

⇒せい‐よう【西洋】

せいようきぶん【西洋紀聞】‥ヤウ‥

新井白石の著。3巻。屋久島に渡来したイタリア人宣教師シドッチを白石が訊問したときの応答を記録したもの。1715年(正徳5)頃成る。西洋諸国の歴史・地理・風俗、天主教(カトリック教)の大意とその批判などを記述。

→文献資料[西洋紀聞]

せいよう‐くぎ【西洋釘】‥ヤウ‥

頭部が平たい円で軸が円柱の釘。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐さくらそう【西洋桜草】‥ヤウ‥サウ

プリムラの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐し【西洋紙】‥ヤウ‥

(→)洋紙に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいようじじょう【西洋事情】‥ヤウ‥ジヤウ

福沢諭吉の著。10巻。欧米を巡遊した見聞や洋書に基づき、西洋の政治・風俗・経済・制度・文明を啓蒙的に詳説したもの。1866〜70年(慶応2〜明治3)刊。広く読まれた。

せいよう‐しょうぎ【西洋将棋】‥ヤウシヤウ‥

チェスのこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐しょうろ【西洋松露】‥ヤウ‥

(→)トリュフのこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐じん【西洋人】‥ヤウ‥

西洋諸国の人。欧米人。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐すぐり【西洋酸塊】‥ヤウ‥

〔植〕グーズベリーの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐たんぽぽ【西洋蒲公英】‥ヤウ‥

キク科の多年草。外形は日本産のタンポポ類とよく似るが、頭花の下側にある総苞片の外片が反曲する点が異なる。ヨーロッパ原産の帰化植物で、都会地周辺に拡がる。フランスではサラダとして食用。

セイヨウタンポポ

撮影:関戸 勇

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐てぬぐい【西洋手拭】‥ヤウ‥ヌグヒ

タオルのこと。夏目漱石、坊つちやん「行くときは必ず―の大きな奴をぶら下げて行く」

⇒せい‐よう【西洋】

せいようどうちゅうひざくりげ【西洋道中膝栗毛】‥ヤウダウ‥

(詳しくは「万国航海西洋道中膝栗毛」)滑稽小説。15編30冊。仮名垣魯文作。12編以下は総生寛ふそうかん作。画は落合芳幾等。1870〜76年(明治3〜9)刊。「東海道中膝栗毛」の趣向を模倣。弥次郎兵衛・北八の子孫がロンドンの博覧会見物に出かける珍道中を描く。

せいよう‐なし【西洋梨】‥ヤウ‥

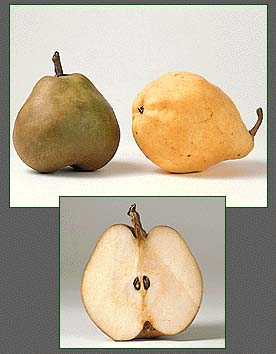

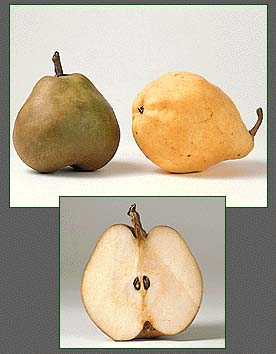

バラ科の落葉高木。ヨーロッパ原産。春、白色の花を開き、果実は淡黄色、ひさご形で芳香・甘味に富み、日本種より柔らかい。明治以後日本に伝わり、缶詰・生食用に栽培。果実は追熟を必要とする。洋梨。ペア。

セイヨウナシ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐てぬぐい【西洋手拭】‥ヤウ‥ヌグヒ

タオルのこと。夏目漱石、坊つちやん「行くときは必ず―の大きな奴をぶら下げて行く」

⇒せい‐よう【西洋】

せいようどうちゅうひざくりげ【西洋道中膝栗毛】‥ヤウダウ‥

(詳しくは「万国航海西洋道中膝栗毛」)滑稽小説。15編30冊。仮名垣魯文作。12編以下は総生寛ふそうかん作。画は落合芳幾等。1870〜76年(明治3〜9)刊。「東海道中膝栗毛」の趣向を模倣。弥次郎兵衛・北八の子孫がロンドンの博覧会見物に出かける珍道中を描く。

せいよう‐なし【西洋梨】‥ヤウ‥

バラ科の落葉高木。ヨーロッパ原産。春、白色の花を開き、果実は淡黄色、ひさご形で芳香・甘味に富み、日本種より柔らかい。明治以後日本に伝わり、缶詰・生食用に栽培。果実は追熟を必要とする。洋梨。ペア。

セイヨウナシ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

西洋梨

撮影:関戸 勇

西洋梨

撮影:関戸 勇

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふうちょう‐そう【西洋風蝶草】‥ヤウ‥テフサウ

フウチョウソウ科の観賞用一年草。熱帯アメリカ原産で、明治初期に渡来。茎は30センチメートル〜1メートル、紫色を帯び、粘毛を生ずる。葉は5小葉の掌状複葉。夏、白または淡紅紫色の雄しべの長い四弁花を穂状に開く。漢名、白花菜。クレオメ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふく【西洋服】‥ヤウ‥

(主として明治期に用いた語)(→)洋服に同じ。福地桜痴、もしや草紙「執事は怪しげなる―を着てをかしな様したるを見て」↔日本服。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふんどし【西洋褌】‥ヤウ‥

(→)「さるまた」のこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐へっつい【西洋竈】‥ヤウヘツツヒ

(→)「せいようかまど」に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ま【西洋間】‥ヤウ‥

(→)洋間に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐みざくら【西洋実桜】‥ヤウ‥

(→)桜桃おうとう1の別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やさい【西洋野菜】‥ヤウ‥

在来種以外の、特に明治以降に欧米から導入された野菜。キャベツ・レタス・ピーマン・セロリ・カリフラワーなど。洋野菜。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やまはっか【西洋山薄荷】‥ヤウ‥ハク‥

〔植〕メリッサの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐りょうり【西洋料理】‥ヤウレウ‥

①欧米の料理。

②西洋風の料理。日本では多くフランス料理を基準とする。洋食。幸田露伴、風流仏「三十銭の安やす―食ふ時も」

⇒せい‐よう【西洋】

せい‐よく【制欲】

欲情をおさえとどめること。禁欲。

せい‐よく【性欲・性慾】

男女両性間における肉体的な欲望。

せい‐ら【青蘿】

青く茂った蔦つた。

せい‐ら【星羅】

天上の星のように数多く並ぶこと。星列。星布。

せい‐らい【生来】

①うまれつき。天性。「―の臆病者」

②生まれてこのかた。「―甘やかされて育った」

せい‐らい【性来】

本来の性質。うまれつき。

せいらい【斉頼】

(後冷泉天皇時代、源斉頼が鷹飼の名人だったところから)一芸に精通した人。

せい‐らく

(京阪で)

①せんさく。詮議。滑稽本、通者茶話太郎すいはちやわたろう「是は何たる間違ぞと、根を掘つて―すれば」

②くめん。調達。歌舞伎、傾城倭荘子「お金の―した上で此の方へ取り戻しまする」

セイラス

⇒セーラス。物種集「―ジャガタラ晒す細布」

せいらつ

セーラスの転。洒落本、辰巳婦言「下着はしまちりめんの―」

セイラム【Salem】

アメリカ北東部、ボストン市北東の港町。建国初期の貿易の中心地。17世紀末に行われた魔女裁判で有名。セーレム。

せい‐らん【青嵐】

①(「嵐」は山気の意)青々とした山気。平家物語3「―夢を破つて、その面影も見えざりけり」

②青葉を吹きわたる風。薫風。

せい‐らん【青藍】

①あざやかなあいいろ。

Munsell color system: 4.5PB3/7

②インジゴのこと。

せい‐らん【青鸞】

キジ目キジ科の鳥。鶏より大きく、羽色は大体褐色で、翼には多く環状紋があり、美麗。雄の尾羽は約1.5メートル。マレー半島・スマトラ・ボルネオに産。

セイラン

撮影:小宮輝之

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふうちょう‐そう【西洋風蝶草】‥ヤウ‥テフサウ

フウチョウソウ科の観賞用一年草。熱帯アメリカ原産で、明治初期に渡来。茎は30センチメートル〜1メートル、紫色を帯び、粘毛を生ずる。葉は5小葉の掌状複葉。夏、白または淡紅紫色の雄しべの長い四弁花を穂状に開く。漢名、白花菜。クレオメ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふく【西洋服】‥ヤウ‥

(主として明治期に用いた語)(→)洋服に同じ。福地桜痴、もしや草紙「執事は怪しげなる―を着てをかしな様したるを見て」↔日本服。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふんどし【西洋褌】‥ヤウ‥

(→)「さるまた」のこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐へっつい【西洋竈】‥ヤウヘツツヒ

(→)「せいようかまど」に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ま【西洋間】‥ヤウ‥

(→)洋間に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐みざくら【西洋実桜】‥ヤウ‥

(→)桜桃おうとう1の別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やさい【西洋野菜】‥ヤウ‥

在来種以外の、特に明治以降に欧米から導入された野菜。キャベツ・レタス・ピーマン・セロリ・カリフラワーなど。洋野菜。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やまはっか【西洋山薄荷】‥ヤウ‥ハク‥

〔植〕メリッサの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐りょうり【西洋料理】‥ヤウレウ‥

①欧米の料理。

②西洋風の料理。日本では多くフランス料理を基準とする。洋食。幸田露伴、風流仏「三十銭の安やす―食ふ時も」

⇒せい‐よう【西洋】

せい‐よく【制欲】

欲情をおさえとどめること。禁欲。

せい‐よく【性欲・性慾】

男女両性間における肉体的な欲望。

せい‐ら【青蘿】

青く茂った蔦つた。

せい‐ら【星羅】

天上の星のように数多く並ぶこと。星列。星布。

せい‐らい【生来】

①うまれつき。天性。「―の臆病者」

②生まれてこのかた。「―甘やかされて育った」

せい‐らい【性来】

本来の性質。うまれつき。

せいらい【斉頼】

(後冷泉天皇時代、源斉頼が鷹飼の名人だったところから)一芸に精通した人。

せい‐らく

(京阪で)

①せんさく。詮議。滑稽本、通者茶話太郎すいはちやわたろう「是は何たる間違ぞと、根を掘つて―すれば」

②くめん。調達。歌舞伎、傾城倭荘子「お金の―した上で此の方へ取り戻しまする」

セイラス

⇒セーラス。物種集「―ジャガタラ晒す細布」

せいらつ

セーラスの転。洒落本、辰巳婦言「下着はしまちりめんの―」

セイラム【Salem】

アメリカ北東部、ボストン市北東の港町。建国初期の貿易の中心地。17世紀末に行われた魔女裁判で有名。セーレム。

せい‐らん【青嵐】

①(「嵐」は山気の意)青々とした山気。平家物語3「―夢を破つて、その面影も見えざりけり」

②青葉を吹きわたる風。薫風。

せい‐らん【青藍】

①あざやかなあいいろ。

Munsell color system: 4.5PB3/7

②インジゴのこと。

せい‐らん【青鸞】

キジ目キジ科の鳥。鶏より大きく、羽色は大体褐色で、翼には多く環状紋があり、美麗。雄の尾羽は約1.5メートル。マレー半島・スマトラ・ボルネオに産。

セイラン

撮影:小宮輝之

せい‐らん【清覧】

手紙などで、相手が見ることを敬っていう語。

せい‐らん【晴嵐】

①(「嵐」は山気の意)晴天の日に立ちのぼる山気。晴れた日のかすみ。

②山風の強いもの。日葡辞書「セイランコズエヲナラス」

せい‐らん【聖覧】

天子が御覧になること。天覧。

せいらん‐き【生卵器】

(oogonium)菌類や藻類にみられる雌性の配偶子嚢。内部にいくつかの卵を生じる。コケ・シダの造卵器に当たるもの。

せい‐り【正理】

正しい道理。

せい‐り【生理】

①生物体の生活現象と生活原理。

②(→)月経。

⇒せいり‐がく【生理学】

⇒せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

⇒せいり‐きゅうか【生理休暇】

⇒せいり‐げんしょう【生理現象】

⇒せいり‐つう【生理痛】

⇒せいり‐てき【生理的】

⇒せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】

⇒せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

⇒せいり‐び【生理日】

せい‐り【性理】

①人の性命と天理。

②人性の原理。

⇒せいり‐がく【性理学】

せい‐り【政理】

政事を行うこと。源平盛衰記4「廉直の―に私なき人なり」

せい‐り【清吏】

清廉な官吏。廉吏。

せい‐り【勢利】

権勢と財利。また、それらに走る行動。

⇒せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】

せい‐り【整理】

①乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。「論点を―する」「書庫の―」「交通―」「未―」

②不必要なものを取り除くこと。「無駄な枝を―する」

③織物の最終加工工程。精練・漂白または染色した後の織物に縮絨しゅくじゅう・起毛・剪毛せんもう・艶付けなどを施して触感をよくし美感を増すこと。仕上げ。

⇒せいり‐けん【整理券】

⇒せいり‐だんす【整理箪笥】

ぜい‐り【税吏】

税務を扱う官吏。収税官吏。

せいり‐がく【生理学】

(physiology)生体またはその器官・細胞などの機能を研究する学問。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐がく【性理学】

宋学そうがくの別称。

⇒せい‐り【性理】

せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

(→)生物時計に同じ。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りき【精力】

①(「勢力」とも書く)力を尽くしてほねおること。尽力。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「皆講中の―で建立した釣鐘が」

②活動力。力。こんてむつすむん地「下さるる信心の―余りに深きが故に」

せい‐りきがく【静力学】

(statics)物体に作用する力のつり合いを論ずる力学。↔動力学

せいりき‐とみごろう【勢力富五郎】‥ラウ

江戸後期の博徒。下総の人。河竹黙阿弥作の歌舞伎脚本「群清滝贔屓勢力むれきよたきひいきのせいりき」に脚色される。(1813〜1849)

せいり‐きゅうか【生理休暇】‥キウ‥

生理日の就業が著しく困難な女子労働者に対して認められる休暇。正確には「生理日の休暇」。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐けん【整理券】

興行・催事・売出しなどに大勢の人が集まった時、混乱を避けるため、順番などを記して配る、各人の権利を保証した券。

⇒せい‐り【整理】

せいり‐げんしょう【生理現象】‥シヤウ

①生命活動に伴い生体に生じる現象。

②用便を婉曲にいう語。

⇒せい‐り【生理】

ぜいり‐し【税理士】

税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。旧称、税務代理士。

せいりたいぜん【性理大全】

周敦頤しゅうとんい・張載・二程・朱熹ら宋学諸家の性理・理気の説を集成した書。70巻。1415年、明の胡広らが永楽帝の勅を奉じて撰。

せいり‐だんす【整理箪笥】

日常用いる肌着や小物を整理して入れるための箪笥。

⇒せい‐り【整理】

せい‐りつ【成立】

なり立つこと。できあがること。(取決めなどが)まとまること。「委員会が―する」「交渉が―する」

せい‐りつ【声律】

①声の調子。音律。

②漢字の四声しせいについてのきまり。

ぜい‐りつ【税率】

課税標準に対する税金の比率。税額を算定する法定率。課税率。「累進―」「高―」

せいり‐つう【生理痛】

月経時に下腹部に起こる疼痛。月経痛。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐てき【生理的】

①身体の組織・機能に関するさま。

②病理的に対し、機能が正常であるさま。

③感覚的。本能的。肉体的。「―嫌悪」

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】‥レウ

それ自身は中性であるが植物による養分吸収の結果、土壌を酸性化するような化学肥料。塩化カリウム・硫酸アンモニウムの類。

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

約0.9パーセントの食塩水。細胞液または体液・血液と等しい浸透圧をもち、点滴液や注射液の基液とする。生理食塩水。→リンゲル液。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】‥マジハリ

権勢や財利だけを目当てとする交際。

⇒せい‐り【勢利】

せいり‐び【生理日】

月経のある日。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りゃく【政略】

①政治上の策略。

②一般に、かけひき、はかりごと。

⇒せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

せい‐りゃく【省略】

はぶくこと。しょうりゃく。平家物語11「書紙に尽さず。しかしながら―せしめ」

せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

政治的に利用するために、結婚当事者の意思を度外視して、子女を婚姻させること。また、その結婚。

⇒せい‐りゃく【政略】

せい‐りゅう【青竜】

⇒せいりょう。

⇒せいりゅう‐しゃ【青竜社】

⇒せいりゅう‐とう【青竜刀】

せい‐りゅう【清流】‥リウ

①川などの清い流れ。

②潔白な人たち。

③高貴な人たち。よい家柄。

せい‐りゅう【整流】‥リウ

①水・空気のような流体の流れを整えて乱れのない流れにすること。

②〔電〕交流を一方向の電流すなわち直流とすること。

⇒せいりゅう‐かいろ【整流回路】

⇒せいりゅう‐かん【整流管】

⇒せいりゅう‐き【整流器】

⇒せいりゅう‐し【整流子】

ぜい‐りゅう【贅瘤】‥リウ

①こぶ。

②無用のもの。贅疣ぜいゆう。

せいりゅう‐かいろ【整流回路】‥リウクワイ‥

整流を行うための電気回路。半導体ダイオード・二極管・放電管などを用いる。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐かん【整流管】‥リウクワン

整流に用いる真空管または放電管。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐き【整流器】‥リウ‥

①交流を直流に変更する装置。機械的整流器・半導体整流器・水銀整流器など。

②ダイオードのように一方向のみに電流を通す電子素子。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐し【整流子】‥リウ‥

直流発電機・直流電動機の回転子に付属して、ブラシに接触する部分。コミュテーター。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐じ【青竜寺】

(ショウリュウジとも)中国西安にあった寺。582年隋の文帝が霊感寺を創建し、711年改称。不空の弟子恵果が住し、804年に入唐した空海が密教の法を受けるなど、唐代の密教の中心的な寺院。845年の会昌の廃仏以後廃絶。

せいりゅう‐しゃ【青竜社】

川端竜子が主宰した日本画団体。1929年創立。66年解散。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【青竜刀】‥タウ

(セイリョウトウとも)中国の、柄の上端に青い竜の装飾を施した薙刀なぎなた形の刀。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【精留塔】‥リウタフ

特に高い純度の蒸留物を得るための蒸留装置。塔の中で多数回の分留と再蒸留とを繰り返す。

せい‐りょ【征旅】

①征伐の軍。遠征軍。

②いくさの旅。

せい‐りょ【省慮】

かえりみおもんぱかること。

せい‐りょ【聖慮】

天子のお考え。叡慮。

せい‐りょ【精慮】

くわしく考えること。

せい‐りょ【静慮】

心をしずめて考えること。おちついた心。

せい‐りょう【西涼】‥リヤウ

五胡十六国の一つ。西晋の末、漢人李暠りこうが今の甘粛省北西部に建てた国。都は敦煌とんこう。2代で北涼に滅ぼされた。(400〜421)

せい‐りょう【西遼】‥レウ

カラキタイの別称。遼と区別していう。

せい‐りょう【声量】‥リヤウ

音声の大きさ・強さなどの量。「豊かな―」

せい‐りょう【青竜】

①青色の竜。

②四神しじんの一つ。青は五行説で東方に配する。平家物語5「左―、右白虎、前朱雀、後玄武、四神相応の地なり」。→四神相応。

⇒せいりょう‐き【青竜旗】

せい‐りょう【凄涼】‥リヤウ

ぞっとするほどものさびしいこと。ものすごいこと。

せい‐りょう【凄寥】‥レウ

非常にさびしいさま。

せい‐りょう【清涼】‥リヤウ

さわやかに涼しいこと。すがすがしいこと。「―の秋気」

⇒せいりょう‐いく【清涼育】

⇒せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】

⇒せいりょう‐おり【清涼織】

⇒せいりょう‐ざい【清涼剤】

せい‐りょう【精良】‥リヤウ

すぐれてよいこと。「―な米」「―な品質」

せいりょう‐いく【清涼育】‥リヤウ‥

養蚕で、火力により室内を暖めないで、自然の気候にまかせて蚕を飼う方法。↔保温育。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】‥リヤウ‥レウ

喉の渇きをいやし、清涼感をおぼえさせる非アルコール性飲料の総称。清涼飲料水。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐おり【清涼織】‥リヤウ‥

①女性用の夏の絹織帯地の一種。絽ろ組織と他の組織とを二重織にした織物。

②人造絹糸でガラスすだれのような涼味を表した織物。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐き【青竜旗】

四神旗しじんきの一つ。→四神旗(図)

⇒せい‐りょう【青竜】

せいりょうき【清良記】‥リヤウ‥

伊予宇和島の土豪、土居清良きよよしの一代を描いた軍記物。30巻。うち第7巻上・下、別名「親民鑑月集」は領主の勧農策を記し、戦国末・近世初頭の農業を伝える日本最古の農書。著者は土居水也、成立年は1629年(寛永6)から54年(承応3)または76年(延宝4)の間といわれる。

せいりょう‐ざい【清涼剤】‥リヤウ‥

①気持をさわやかにするために服用する薬。清涼散。

②(比喩的に)気持をさわやかにさせる事柄。「一服の―」

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐ざん【清涼山】‥リヤウ‥

(Qingliang Shan)

①中国山西省五台山の別称。

②中国江蘇省南京の城内にある名勝。山上に南唐以来の名刹清涼寺がある。石頭山。

せいりょう‐じ【清涼寺】‥リヤウ‥

(ショウリョウジとも)京都市右京区嵯峨にある浄土宗の寺。通称、嵯峨釈迦堂。11世紀初め奝然ちょうねんの門弟の盛算が愛宕山麓の棲霞寺内の釈迦堂に、奝然が入宋して台州で作らせ将来した三国伝来様式の釈迦像を安置して創建。清凉寺。

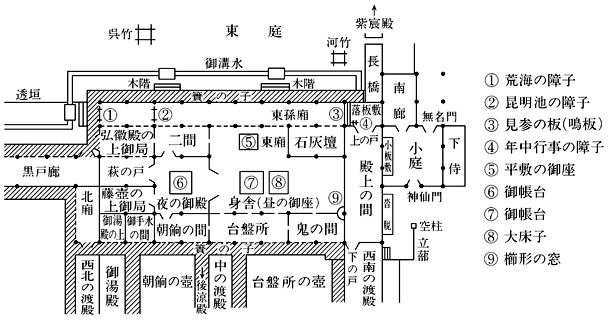

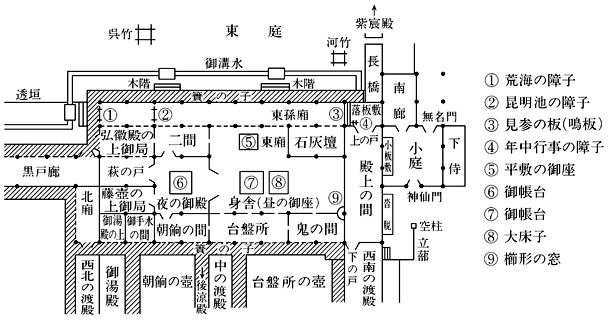

せいりょう‐でん【清涼殿】‥リヤウ‥

(セイロウデンとも)平安京内裏の殿舎の一つ。天皇の常の居所で、四方拝・小朝拝・叙位・除目じもく・官奏などの公事くじも行なった。近世は常御殿つねごてんを常の座所とし、清涼殿は儀式にだけ用いられた。紫宸殿の北西、校書殿きょうしょでんの北にある。東面した9間四面の入母屋造で、身舎もやの南5間を昼の御座ひのおましと称し、帳台がある。南東隅は石灰壇いしばいのだんで、毎朝、神宮・内侍所以下御拝の所。その他、夜の御殿・萩の戸・弘徽殿の上御局こきでんのうえのみつぼねなどがある。枕草子142「―の御前に、掃部司の、畳を敷きて」→内裏(図)

清涼殿

せい‐らん【清覧】

手紙などで、相手が見ることを敬っていう語。

せい‐らん【晴嵐】

①(「嵐」は山気の意)晴天の日に立ちのぼる山気。晴れた日のかすみ。

②山風の強いもの。日葡辞書「セイランコズエヲナラス」

せい‐らん【聖覧】

天子が御覧になること。天覧。

せいらん‐き【生卵器】

(oogonium)菌類や藻類にみられる雌性の配偶子嚢。内部にいくつかの卵を生じる。コケ・シダの造卵器に当たるもの。

せい‐り【正理】

正しい道理。

せい‐り【生理】

①生物体の生活現象と生活原理。

②(→)月経。

⇒せいり‐がく【生理学】

⇒せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

⇒せいり‐きゅうか【生理休暇】

⇒せいり‐げんしょう【生理現象】

⇒せいり‐つう【生理痛】

⇒せいり‐てき【生理的】

⇒せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】

⇒せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

⇒せいり‐び【生理日】

せい‐り【性理】

①人の性命と天理。

②人性の原理。

⇒せいり‐がく【性理学】

せい‐り【政理】

政事を行うこと。源平盛衰記4「廉直の―に私なき人なり」

せい‐り【清吏】

清廉な官吏。廉吏。

せい‐り【勢利】

権勢と財利。また、それらに走る行動。

⇒せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】

せい‐り【整理】

①乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。「論点を―する」「書庫の―」「交通―」「未―」

②不必要なものを取り除くこと。「無駄な枝を―する」

③織物の最終加工工程。精練・漂白または染色した後の織物に縮絨しゅくじゅう・起毛・剪毛せんもう・艶付けなどを施して触感をよくし美感を増すこと。仕上げ。

⇒せいり‐けん【整理券】

⇒せいり‐だんす【整理箪笥】

ぜい‐り【税吏】

税務を扱う官吏。収税官吏。

せいり‐がく【生理学】

(physiology)生体またはその器官・細胞などの機能を研究する学問。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐がく【性理学】

宋学そうがくの別称。

⇒せい‐り【性理】

せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

(→)生物時計に同じ。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りき【精力】

①(「勢力」とも書く)力を尽くしてほねおること。尽力。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「皆講中の―で建立した釣鐘が」

②活動力。力。こんてむつすむん地「下さるる信心の―余りに深きが故に」

せい‐りきがく【静力学】

(statics)物体に作用する力のつり合いを論ずる力学。↔動力学

せいりき‐とみごろう【勢力富五郎】‥ラウ

江戸後期の博徒。下総の人。河竹黙阿弥作の歌舞伎脚本「群清滝贔屓勢力むれきよたきひいきのせいりき」に脚色される。(1813〜1849)

せいり‐きゅうか【生理休暇】‥キウ‥

生理日の就業が著しく困難な女子労働者に対して認められる休暇。正確には「生理日の休暇」。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐けん【整理券】

興行・催事・売出しなどに大勢の人が集まった時、混乱を避けるため、順番などを記して配る、各人の権利を保証した券。

⇒せい‐り【整理】

せいり‐げんしょう【生理現象】‥シヤウ

①生命活動に伴い生体に生じる現象。

②用便を婉曲にいう語。

⇒せい‐り【生理】

ぜいり‐し【税理士】

税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。旧称、税務代理士。

せいりたいぜん【性理大全】

周敦頤しゅうとんい・張載・二程・朱熹ら宋学諸家の性理・理気の説を集成した書。70巻。1415年、明の胡広らが永楽帝の勅を奉じて撰。

せいり‐だんす【整理箪笥】

日常用いる肌着や小物を整理して入れるための箪笥。

⇒せい‐り【整理】

せい‐りつ【成立】

なり立つこと。できあがること。(取決めなどが)まとまること。「委員会が―する」「交渉が―する」

せい‐りつ【声律】

①声の調子。音律。

②漢字の四声しせいについてのきまり。

ぜい‐りつ【税率】

課税標準に対する税金の比率。税額を算定する法定率。課税率。「累進―」「高―」

せいり‐つう【生理痛】

月経時に下腹部に起こる疼痛。月経痛。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐てき【生理的】

①身体の組織・機能に関するさま。

②病理的に対し、機能が正常であるさま。

③感覚的。本能的。肉体的。「―嫌悪」

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】‥レウ

それ自身は中性であるが植物による養分吸収の結果、土壌を酸性化するような化学肥料。塩化カリウム・硫酸アンモニウムの類。

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

約0.9パーセントの食塩水。細胞液または体液・血液と等しい浸透圧をもち、点滴液や注射液の基液とする。生理食塩水。→リンゲル液。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】‥マジハリ

権勢や財利だけを目当てとする交際。

⇒せい‐り【勢利】

せいり‐び【生理日】

月経のある日。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りゃく【政略】

①政治上の策略。

②一般に、かけひき、はかりごと。

⇒せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

せい‐りゃく【省略】

はぶくこと。しょうりゃく。平家物語11「書紙に尽さず。しかしながら―せしめ」

せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

政治的に利用するために、結婚当事者の意思を度外視して、子女を婚姻させること。また、その結婚。

⇒せい‐りゃく【政略】

せい‐りゅう【青竜】

⇒せいりょう。

⇒せいりゅう‐しゃ【青竜社】

⇒せいりゅう‐とう【青竜刀】

せい‐りゅう【清流】‥リウ

①川などの清い流れ。

②潔白な人たち。

③高貴な人たち。よい家柄。

せい‐りゅう【整流】‥リウ

①水・空気のような流体の流れを整えて乱れのない流れにすること。

②〔電〕交流を一方向の電流すなわち直流とすること。

⇒せいりゅう‐かいろ【整流回路】

⇒せいりゅう‐かん【整流管】

⇒せいりゅう‐き【整流器】

⇒せいりゅう‐し【整流子】

ぜい‐りゅう【贅瘤】‥リウ

①こぶ。

②無用のもの。贅疣ぜいゆう。

せいりゅう‐かいろ【整流回路】‥リウクワイ‥

整流を行うための電気回路。半導体ダイオード・二極管・放電管などを用いる。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐かん【整流管】‥リウクワン

整流に用いる真空管または放電管。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐き【整流器】‥リウ‥

①交流を直流に変更する装置。機械的整流器・半導体整流器・水銀整流器など。

②ダイオードのように一方向のみに電流を通す電子素子。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐し【整流子】‥リウ‥

直流発電機・直流電動機の回転子に付属して、ブラシに接触する部分。コミュテーター。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐じ【青竜寺】

(ショウリュウジとも)中国西安にあった寺。582年隋の文帝が霊感寺を創建し、711年改称。不空の弟子恵果が住し、804年に入唐した空海が密教の法を受けるなど、唐代の密教の中心的な寺院。845年の会昌の廃仏以後廃絶。

せいりゅう‐しゃ【青竜社】

川端竜子が主宰した日本画団体。1929年創立。66年解散。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【青竜刀】‥タウ

(セイリョウトウとも)中国の、柄の上端に青い竜の装飾を施した薙刀なぎなた形の刀。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【精留塔】‥リウタフ

特に高い純度の蒸留物を得るための蒸留装置。塔の中で多数回の分留と再蒸留とを繰り返す。

せい‐りょ【征旅】

①征伐の軍。遠征軍。

②いくさの旅。

せい‐りょ【省慮】

かえりみおもんぱかること。

せい‐りょ【聖慮】

天子のお考え。叡慮。

せい‐りょ【精慮】

くわしく考えること。

せい‐りょ【静慮】

心をしずめて考えること。おちついた心。

せい‐りょう【西涼】‥リヤウ

五胡十六国の一つ。西晋の末、漢人李暠りこうが今の甘粛省北西部に建てた国。都は敦煌とんこう。2代で北涼に滅ぼされた。(400〜421)

せい‐りょう【西遼】‥レウ

カラキタイの別称。遼と区別していう。

せい‐りょう【声量】‥リヤウ

音声の大きさ・強さなどの量。「豊かな―」

せい‐りょう【青竜】

①青色の竜。

②四神しじんの一つ。青は五行説で東方に配する。平家物語5「左―、右白虎、前朱雀、後玄武、四神相応の地なり」。→四神相応。

⇒せいりょう‐き【青竜旗】

せい‐りょう【凄涼】‥リヤウ

ぞっとするほどものさびしいこと。ものすごいこと。

せい‐りょう【凄寥】‥レウ

非常にさびしいさま。

せい‐りょう【清涼】‥リヤウ

さわやかに涼しいこと。すがすがしいこと。「―の秋気」

⇒せいりょう‐いく【清涼育】

⇒せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】

⇒せいりょう‐おり【清涼織】

⇒せいりょう‐ざい【清涼剤】

せい‐りょう【精良】‥リヤウ

すぐれてよいこと。「―な米」「―な品質」

せいりょう‐いく【清涼育】‥リヤウ‥

養蚕で、火力により室内を暖めないで、自然の気候にまかせて蚕を飼う方法。↔保温育。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】‥リヤウ‥レウ

喉の渇きをいやし、清涼感をおぼえさせる非アルコール性飲料の総称。清涼飲料水。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐おり【清涼織】‥リヤウ‥

①女性用の夏の絹織帯地の一種。絽ろ組織と他の組織とを二重織にした織物。

②人造絹糸でガラスすだれのような涼味を表した織物。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐き【青竜旗】

四神旗しじんきの一つ。→四神旗(図)

⇒せい‐りょう【青竜】

せいりょうき【清良記】‥リヤウ‥

伊予宇和島の土豪、土居清良きよよしの一代を描いた軍記物。30巻。うち第7巻上・下、別名「親民鑑月集」は領主の勧農策を記し、戦国末・近世初頭の農業を伝える日本最古の農書。著者は土居水也、成立年は1629年(寛永6)から54年(承応3)または76年(延宝4)の間といわれる。

せいりょう‐ざい【清涼剤】‥リヤウ‥

①気持をさわやかにするために服用する薬。清涼散。

②(比喩的に)気持をさわやかにさせる事柄。「一服の―」

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐ざん【清涼山】‥リヤウ‥

(Qingliang Shan)

①中国山西省五台山の別称。

②中国江蘇省南京の城内にある名勝。山上に南唐以来の名刹清涼寺がある。石頭山。

せいりょう‐じ【清涼寺】‥リヤウ‥

(ショウリョウジとも)京都市右京区嵯峨にある浄土宗の寺。通称、嵯峨釈迦堂。11世紀初め奝然ちょうねんの門弟の盛算が愛宕山麓の棲霞寺内の釈迦堂に、奝然が入宋して台州で作らせ将来した三国伝来様式の釈迦像を安置して創建。清凉寺。

せいりょう‐でん【清涼殿】‥リヤウ‥

(セイロウデンとも)平安京内裏の殿舎の一つ。天皇の常の居所で、四方拝・小朝拝・叙位・除目じもく・官奏などの公事くじも行なった。近世は常御殿つねごてんを常の座所とし、清涼殿は儀式にだけ用いられた。紫宸殿の北西、校書殿きょうしょでんの北にある。東面した9間四面の入母屋造で、身舎もやの南5間を昼の御座ひのおましと称し、帳台がある。南東隅は石灰壇いしばいのだんで、毎朝、神宮・内侍所以下御拝の所。その他、夜の御殿・萩の戸・弘徽殿の上御局こきでんのうえのみつぼねなどがある。枕草子142「―の御前に、掃部司の、畳を敷きて」→内裏(図)

清涼殿

せい‐りょく【勢力】

他を服従させるいきおいとちから。「―が衰える」

⇒せいりょく‐きんこう【勢力均衡】

⇒せいりょく‐けん【勢力圏】

⇒せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

⇒せいりょく‐はんい【勢力範囲】

せい‐りょく【精力】

①心身の活動力。根気。元気。性的な能力の意でも使う。「―を注ぐ」→せいりき。

②まごころこもった力。謡曲、恋重荷「―を尽し候へども」

⇒せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

⇒せいりょく‐てき【精力的】

せいりょく‐きんこう【勢力均衡】‥カウ

(balance of power)勢力が互いにつりあっている状況。諸国家間相互に敵対・友好の複雑な関係を結んで牽制し合うことによって国際平和を保持しようとする国際政治の原理。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐けん【勢力圏】

(→)勢力範囲に同じ。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐さんすい【青緑山水】

山水樹石を描いて緑青ろくしょう・群青ぐんじょうなどで彩色した画。↔水墨山水

せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

精力が群を抜いてすぐれていること。

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐てき【精力的】

いきいきと積極的に事を行うさま。「―に取り組む」

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

二者の勢いや力にほとんど差がなく、優劣がつけられない様子。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐はんい【勢力範囲】‥ヰ

勢力の及ぶ範囲。勢力圏。なわばり。

⇒せい‐りょく【勢力】

ぜい‐りん【説林】

(諸説を林のように集める意)多数の学者の論説を収録した書。

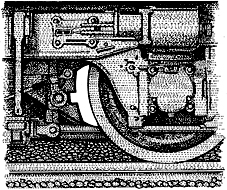

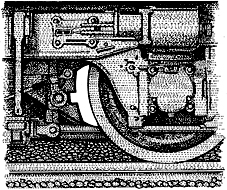

せいりん‐し【制輪子】

制動装置の一部。車輪に押しつけ、摩擦力によって車輪の運動を停止または減速させる部分。ブレーキ‐シュー。

制輪子

せい‐りょく【勢力】

他を服従させるいきおいとちから。「―が衰える」

⇒せいりょく‐きんこう【勢力均衡】

⇒せいりょく‐けん【勢力圏】

⇒せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

⇒せいりょく‐はんい【勢力範囲】

せい‐りょく【精力】

①心身の活動力。根気。元気。性的な能力の意でも使う。「―を注ぐ」→せいりき。

②まごころこもった力。謡曲、恋重荷「―を尽し候へども」

⇒せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

⇒せいりょく‐てき【精力的】

せいりょく‐きんこう【勢力均衡】‥カウ

(balance of power)勢力が互いにつりあっている状況。諸国家間相互に敵対・友好の複雑な関係を結んで牽制し合うことによって国際平和を保持しようとする国際政治の原理。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐けん【勢力圏】

(→)勢力範囲に同じ。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐さんすい【青緑山水】

山水樹石を描いて緑青ろくしょう・群青ぐんじょうなどで彩色した画。↔水墨山水

せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

精力が群を抜いてすぐれていること。

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐てき【精力的】

いきいきと積極的に事を行うさま。「―に取り組む」

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

二者の勢いや力にほとんど差がなく、優劣がつけられない様子。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐はんい【勢力範囲】‥ヰ

勢力の及ぶ範囲。勢力圏。なわばり。

⇒せい‐りょく【勢力】

ぜい‐りん【説林】

(諸説を林のように集める意)多数の学者の論説を収録した書。

せいりん‐し【制輪子】

制動装置の一部。車輪に押しつけ、摩擦力によって車輪の運動を停止または減速させる部分。ブレーキ‐シュー。

制輪子

せい‐るい【世累】

世の中のわずらい。世の中の俗事。

せい‐るい【生類】

⇒しょうるい

せい‐るい【声涙】

こえとなみだ。

⇒声涙倶に下る

せい‐るい【世累】

世の中のわずらい。世の中の俗事。

せい‐るい【生類】

⇒しょうるい

せい‐るい【声涙】

こえとなみだ。

⇒声涙倶に下る

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐てぬぐい【西洋手拭】‥ヤウ‥ヌグヒ

タオルのこと。夏目漱石、坊つちやん「行くときは必ず―の大きな奴をぶら下げて行く」

⇒せい‐よう【西洋】

せいようどうちゅうひざくりげ【西洋道中膝栗毛】‥ヤウダウ‥

(詳しくは「万国航海西洋道中膝栗毛」)滑稽小説。15編30冊。仮名垣魯文作。12編以下は総生寛ふそうかん作。画は落合芳幾等。1870〜76年(明治3〜9)刊。「東海道中膝栗毛」の趣向を模倣。弥次郎兵衛・北八の子孫がロンドンの博覧会見物に出かける珍道中を描く。

せいよう‐なし【西洋梨】‥ヤウ‥

バラ科の落葉高木。ヨーロッパ原産。春、白色の花を開き、果実は淡黄色、ひさご形で芳香・甘味に富み、日本種より柔らかい。明治以後日本に伝わり、缶詰・生食用に栽培。果実は追熟を必要とする。洋梨。ペア。

セイヨウナシ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐てぬぐい【西洋手拭】‥ヤウ‥ヌグヒ

タオルのこと。夏目漱石、坊つちやん「行くときは必ず―の大きな奴をぶら下げて行く」

⇒せい‐よう【西洋】

せいようどうちゅうひざくりげ【西洋道中膝栗毛】‥ヤウダウ‥

(詳しくは「万国航海西洋道中膝栗毛」)滑稽小説。15編30冊。仮名垣魯文作。12編以下は総生寛ふそうかん作。画は落合芳幾等。1870〜76年(明治3〜9)刊。「東海道中膝栗毛」の趣向を模倣。弥次郎兵衛・北八の子孫がロンドンの博覧会見物に出かける珍道中を描く。

せいよう‐なし【西洋梨】‥ヤウ‥

バラ科の落葉高木。ヨーロッパ原産。春、白色の花を開き、果実は淡黄色、ひさご形で芳香・甘味に富み、日本種より柔らかい。明治以後日本に伝わり、缶詰・生食用に栽培。果実は追熟を必要とする。洋梨。ペア。

セイヨウナシ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

西洋梨

撮影:関戸 勇

西洋梨

撮影:関戸 勇

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふうちょう‐そう【西洋風蝶草】‥ヤウ‥テフサウ

フウチョウソウ科の観賞用一年草。熱帯アメリカ原産で、明治初期に渡来。茎は30センチメートル〜1メートル、紫色を帯び、粘毛を生ずる。葉は5小葉の掌状複葉。夏、白または淡紅紫色の雄しべの長い四弁花を穂状に開く。漢名、白花菜。クレオメ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふく【西洋服】‥ヤウ‥

(主として明治期に用いた語)(→)洋服に同じ。福地桜痴、もしや草紙「執事は怪しげなる―を着てをかしな様したるを見て」↔日本服。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふんどし【西洋褌】‥ヤウ‥

(→)「さるまた」のこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐へっつい【西洋竈】‥ヤウヘツツヒ

(→)「せいようかまど」に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ま【西洋間】‥ヤウ‥

(→)洋間に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐みざくら【西洋実桜】‥ヤウ‥

(→)桜桃おうとう1の別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やさい【西洋野菜】‥ヤウ‥

在来種以外の、特に明治以降に欧米から導入された野菜。キャベツ・レタス・ピーマン・セロリ・カリフラワーなど。洋野菜。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やまはっか【西洋山薄荷】‥ヤウ‥ハク‥

〔植〕メリッサの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐りょうり【西洋料理】‥ヤウレウ‥

①欧米の料理。

②西洋風の料理。日本では多くフランス料理を基準とする。洋食。幸田露伴、風流仏「三十銭の安やす―食ふ時も」

⇒せい‐よう【西洋】

せい‐よく【制欲】

欲情をおさえとどめること。禁欲。

せい‐よく【性欲・性慾】

男女両性間における肉体的な欲望。

せい‐ら【青蘿】

青く茂った蔦つた。

せい‐ら【星羅】

天上の星のように数多く並ぶこと。星列。星布。

せい‐らい【生来】

①うまれつき。天性。「―の臆病者」

②生まれてこのかた。「―甘やかされて育った」

せい‐らい【性来】

本来の性質。うまれつき。

せいらい【斉頼】

(後冷泉天皇時代、源斉頼が鷹飼の名人だったところから)一芸に精通した人。

せい‐らく

(京阪で)

①せんさく。詮議。滑稽本、通者茶話太郎すいはちやわたろう「是は何たる間違ぞと、根を掘つて―すれば」

②くめん。調達。歌舞伎、傾城倭荘子「お金の―した上で此の方へ取り戻しまする」

セイラス

⇒セーラス。物種集「―ジャガタラ晒す細布」

せいらつ

セーラスの転。洒落本、辰巳婦言「下着はしまちりめんの―」

セイラム【Salem】

アメリカ北東部、ボストン市北東の港町。建国初期の貿易の中心地。17世紀末に行われた魔女裁判で有名。セーレム。

せい‐らん【青嵐】

①(「嵐」は山気の意)青々とした山気。平家物語3「―夢を破つて、その面影も見えざりけり」

②青葉を吹きわたる風。薫風。

せい‐らん【青藍】

①あざやかなあいいろ。

Munsell color system: 4.5PB3/7

②インジゴのこと。

せい‐らん【青鸞】

キジ目キジ科の鳥。鶏より大きく、羽色は大体褐色で、翼には多く環状紋があり、美麗。雄の尾羽は約1.5メートル。マレー半島・スマトラ・ボルネオに産。

セイラン

撮影:小宮輝之

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふうちょう‐そう【西洋風蝶草】‥ヤウ‥テフサウ

フウチョウソウ科の観賞用一年草。熱帯アメリカ原産で、明治初期に渡来。茎は30センチメートル〜1メートル、紫色を帯び、粘毛を生ずる。葉は5小葉の掌状複葉。夏、白または淡紅紫色の雄しべの長い四弁花を穂状に開く。漢名、白花菜。クレオメ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふく【西洋服】‥ヤウ‥

(主として明治期に用いた語)(→)洋服に同じ。福地桜痴、もしや草紙「執事は怪しげなる―を着てをかしな様したるを見て」↔日本服。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ふんどし【西洋褌】‥ヤウ‥

(→)「さるまた」のこと。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐へっつい【西洋竈】‥ヤウヘツツヒ

(→)「せいようかまど」に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐ま【西洋間】‥ヤウ‥

(→)洋間に同じ。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐みざくら【西洋実桜】‥ヤウ‥

(→)桜桃おうとう1の別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やさい【西洋野菜】‥ヤウ‥

在来種以外の、特に明治以降に欧米から導入された野菜。キャベツ・レタス・ピーマン・セロリ・カリフラワーなど。洋野菜。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐やまはっか【西洋山薄荷】‥ヤウ‥ハク‥

〔植〕メリッサの別称。

⇒せい‐よう【西洋】

せいよう‐りょうり【西洋料理】‥ヤウレウ‥

①欧米の料理。

②西洋風の料理。日本では多くフランス料理を基準とする。洋食。幸田露伴、風流仏「三十銭の安やす―食ふ時も」

⇒せい‐よう【西洋】

せい‐よく【制欲】

欲情をおさえとどめること。禁欲。

せい‐よく【性欲・性慾】

男女両性間における肉体的な欲望。

せい‐ら【青蘿】

青く茂った蔦つた。

せい‐ら【星羅】

天上の星のように数多く並ぶこと。星列。星布。

せい‐らい【生来】

①うまれつき。天性。「―の臆病者」

②生まれてこのかた。「―甘やかされて育った」

せい‐らい【性来】

本来の性質。うまれつき。

せいらい【斉頼】

(後冷泉天皇時代、源斉頼が鷹飼の名人だったところから)一芸に精通した人。

せい‐らく

(京阪で)

①せんさく。詮議。滑稽本、通者茶話太郎すいはちやわたろう「是は何たる間違ぞと、根を掘つて―すれば」

②くめん。調達。歌舞伎、傾城倭荘子「お金の―した上で此の方へ取り戻しまする」

セイラス

⇒セーラス。物種集「―ジャガタラ晒す細布」

せいらつ

セーラスの転。洒落本、辰巳婦言「下着はしまちりめんの―」

セイラム【Salem】

アメリカ北東部、ボストン市北東の港町。建国初期の貿易の中心地。17世紀末に行われた魔女裁判で有名。セーレム。

せい‐らん【青嵐】

①(「嵐」は山気の意)青々とした山気。平家物語3「―夢を破つて、その面影も見えざりけり」

②青葉を吹きわたる風。薫風。

せい‐らん【青藍】

①あざやかなあいいろ。

Munsell color system: 4.5PB3/7

②インジゴのこと。

せい‐らん【青鸞】

キジ目キジ科の鳥。鶏より大きく、羽色は大体褐色で、翼には多く環状紋があり、美麗。雄の尾羽は約1.5メートル。マレー半島・スマトラ・ボルネオに産。

セイラン

撮影:小宮輝之

せい‐らん【清覧】

手紙などで、相手が見ることを敬っていう語。

せい‐らん【晴嵐】

①(「嵐」は山気の意)晴天の日に立ちのぼる山気。晴れた日のかすみ。

②山風の強いもの。日葡辞書「セイランコズエヲナラス」

せい‐らん【聖覧】

天子が御覧になること。天覧。

せいらん‐き【生卵器】

(oogonium)菌類や藻類にみられる雌性の配偶子嚢。内部にいくつかの卵を生じる。コケ・シダの造卵器に当たるもの。

せい‐り【正理】

正しい道理。

せい‐り【生理】

①生物体の生活現象と生活原理。

②(→)月経。

⇒せいり‐がく【生理学】

⇒せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

⇒せいり‐きゅうか【生理休暇】

⇒せいり‐げんしょう【生理現象】

⇒せいり‐つう【生理痛】

⇒せいり‐てき【生理的】

⇒せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】

⇒せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

⇒せいり‐び【生理日】

せい‐り【性理】

①人の性命と天理。

②人性の原理。

⇒せいり‐がく【性理学】

せい‐り【政理】

政事を行うこと。源平盛衰記4「廉直の―に私なき人なり」

せい‐り【清吏】

清廉な官吏。廉吏。

せい‐り【勢利】

権勢と財利。また、それらに走る行動。

⇒せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】

せい‐り【整理】

①乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。「論点を―する」「書庫の―」「交通―」「未―」

②不必要なものを取り除くこと。「無駄な枝を―する」

③織物の最終加工工程。精練・漂白または染色した後の織物に縮絨しゅくじゅう・起毛・剪毛せんもう・艶付けなどを施して触感をよくし美感を増すこと。仕上げ。

⇒せいり‐けん【整理券】

⇒せいり‐だんす【整理箪笥】

ぜい‐り【税吏】

税務を扱う官吏。収税官吏。

せいり‐がく【生理学】

(physiology)生体またはその器官・細胞などの機能を研究する学問。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐がく【性理学】

宋学そうがくの別称。

⇒せい‐り【性理】

せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

(→)生物時計に同じ。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りき【精力】

①(「勢力」とも書く)力を尽くしてほねおること。尽力。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「皆講中の―で建立した釣鐘が」

②活動力。力。こんてむつすむん地「下さるる信心の―余りに深きが故に」

せい‐りきがく【静力学】

(statics)物体に作用する力のつり合いを論ずる力学。↔動力学

せいりき‐とみごろう【勢力富五郎】‥ラウ

江戸後期の博徒。下総の人。河竹黙阿弥作の歌舞伎脚本「群清滝贔屓勢力むれきよたきひいきのせいりき」に脚色される。(1813〜1849)

せいり‐きゅうか【生理休暇】‥キウ‥

生理日の就業が著しく困難な女子労働者に対して認められる休暇。正確には「生理日の休暇」。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐けん【整理券】

興行・催事・売出しなどに大勢の人が集まった時、混乱を避けるため、順番などを記して配る、各人の権利を保証した券。

⇒せい‐り【整理】

せいり‐げんしょう【生理現象】‥シヤウ

①生命活動に伴い生体に生じる現象。

②用便を婉曲にいう語。

⇒せい‐り【生理】

ぜいり‐し【税理士】

税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。旧称、税務代理士。

せいりたいぜん【性理大全】

周敦頤しゅうとんい・張載・二程・朱熹ら宋学諸家の性理・理気の説を集成した書。70巻。1415年、明の胡広らが永楽帝の勅を奉じて撰。

せいり‐だんす【整理箪笥】

日常用いる肌着や小物を整理して入れるための箪笥。

⇒せい‐り【整理】

せい‐りつ【成立】

なり立つこと。できあがること。(取決めなどが)まとまること。「委員会が―する」「交渉が―する」

せい‐りつ【声律】

①声の調子。音律。

②漢字の四声しせいについてのきまり。

ぜい‐りつ【税率】

課税標準に対する税金の比率。税額を算定する法定率。課税率。「累進―」「高―」

せいり‐つう【生理痛】

月経時に下腹部に起こる疼痛。月経痛。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐てき【生理的】

①身体の組織・機能に関するさま。

②病理的に対し、機能が正常であるさま。

③感覚的。本能的。肉体的。「―嫌悪」

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】‥レウ

それ自身は中性であるが植物による養分吸収の結果、土壌を酸性化するような化学肥料。塩化カリウム・硫酸アンモニウムの類。

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

約0.9パーセントの食塩水。細胞液または体液・血液と等しい浸透圧をもち、点滴液や注射液の基液とする。生理食塩水。→リンゲル液。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】‥マジハリ

権勢や財利だけを目当てとする交際。

⇒せい‐り【勢利】

せいり‐び【生理日】

月経のある日。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りゃく【政略】

①政治上の策略。

②一般に、かけひき、はかりごと。

⇒せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

せい‐りゃく【省略】

はぶくこと。しょうりゃく。平家物語11「書紙に尽さず。しかしながら―せしめ」

せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

政治的に利用するために、結婚当事者の意思を度外視して、子女を婚姻させること。また、その結婚。

⇒せい‐りゃく【政略】

せい‐りゅう【青竜】

⇒せいりょう。

⇒せいりゅう‐しゃ【青竜社】

⇒せいりゅう‐とう【青竜刀】

せい‐りゅう【清流】‥リウ

①川などの清い流れ。

②潔白な人たち。

③高貴な人たち。よい家柄。

せい‐りゅう【整流】‥リウ

①水・空気のような流体の流れを整えて乱れのない流れにすること。

②〔電〕交流を一方向の電流すなわち直流とすること。

⇒せいりゅう‐かいろ【整流回路】

⇒せいりゅう‐かん【整流管】

⇒せいりゅう‐き【整流器】

⇒せいりゅう‐し【整流子】

ぜい‐りゅう【贅瘤】‥リウ

①こぶ。

②無用のもの。贅疣ぜいゆう。

せいりゅう‐かいろ【整流回路】‥リウクワイ‥

整流を行うための電気回路。半導体ダイオード・二極管・放電管などを用いる。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐かん【整流管】‥リウクワン

整流に用いる真空管または放電管。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐き【整流器】‥リウ‥

①交流を直流に変更する装置。機械的整流器・半導体整流器・水銀整流器など。

②ダイオードのように一方向のみに電流を通す電子素子。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐し【整流子】‥リウ‥

直流発電機・直流電動機の回転子に付属して、ブラシに接触する部分。コミュテーター。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐じ【青竜寺】

(ショウリュウジとも)中国西安にあった寺。582年隋の文帝が霊感寺を創建し、711年改称。不空の弟子恵果が住し、804年に入唐した空海が密教の法を受けるなど、唐代の密教の中心的な寺院。845年の会昌の廃仏以後廃絶。

せいりゅう‐しゃ【青竜社】

川端竜子が主宰した日本画団体。1929年創立。66年解散。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【青竜刀】‥タウ

(セイリョウトウとも)中国の、柄の上端に青い竜の装飾を施した薙刀なぎなた形の刀。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【精留塔】‥リウタフ

特に高い純度の蒸留物を得るための蒸留装置。塔の中で多数回の分留と再蒸留とを繰り返す。

せい‐りょ【征旅】

①征伐の軍。遠征軍。

②いくさの旅。

せい‐りょ【省慮】

かえりみおもんぱかること。

せい‐りょ【聖慮】

天子のお考え。叡慮。

せい‐りょ【精慮】

くわしく考えること。

せい‐りょ【静慮】

心をしずめて考えること。おちついた心。

せい‐りょう【西涼】‥リヤウ

五胡十六国の一つ。西晋の末、漢人李暠りこうが今の甘粛省北西部に建てた国。都は敦煌とんこう。2代で北涼に滅ぼされた。(400〜421)

せい‐りょう【西遼】‥レウ

カラキタイの別称。遼と区別していう。

せい‐りょう【声量】‥リヤウ

音声の大きさ・強さなどの量。「豊かな―」

せい‐りょう【青竜】

①青色の竜。

②四神しじんの一つ。青は五行説で東方に配する。平家物語5「左―、右白虎、前朱雀、後玄武、四神相応の地なり」。→四神相応。

⇒せいりょう‐き【青竜旗】

せい‐りょう【凄涼】‥リヤウ

ぞっとするほどものさびしいこと。ものすごいこと。

せい‐りょう【凄寥】‥レウ

非常にさびしいさま。

せい‐りょう【清涼】‥リヤウ

さわやかに涼しいこと。すがすがしいこと。「―の秋気」

⇒せいりょう‐いく【清涼育】

⇒せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】

⇒せいりょう‐おり【清涼織】

⇒せいりょう‐ざい【清涼剤】

せい‐りょう【精良】‥リヤウ

すぐれてよいこと。「―な米」「―な品質」

せいりょう‐いく【清涼育】‥リヤウ‥

養蚕で、火力により室内を暖めないで、自然の気候にまかせて蚕を飼う方法。↔保温育。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】‥リヤウ‥レウ

喉の渇きをいやし、清涼感をおぼえさせる非アルコール性飲料の総称。清涼飲料水。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐おり【清涼織】‥リヤウ‥

①女性用の夏の絹織帯地の一種。絽ろ組織と他の組織とを二重織にした織物。

②人造絹糸でガラスすだれのような涼味を表した織物。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐き【青竜旗】

四神旗しじんきの一つ。→四神旗(図)

⇒せい‐りょう【青竜】

せいりょうき【清良記】‥リヤウ‥

伊予宇和島の土豪、土居清良きよよしの一代を描いた軍記物。30巻。うち第7巻上・下、別名「親民鑑月集」は領主の勧農策を記し、戦国末・近世初頭の農業を伝える日本最古の農書。著者は土居水也、成立年は1629年(寛永6)から54年(承応3)または76年(延宝4)の間といわれる。

せいりょう‐ざい【清涼剤】‥リヤウ‥

①気持をさわやかにするために服用する薬。清涼散。

②(比喩的に)気持をさわやかにさせる事柄。「一服の―」

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐ざん【清涼山】‥リヤウ‥

(Qingliang Shan)

①中国山西省五台山の別称。

②中国江蘇省南京の城内にある名勝。山上に南唐以来の名刹清涼寺がある。石頭山。

せいりょう‐じ【清涼寺】‥リヤウ‥

(ショウリョウジとも)京都市右京区嵯峨にある浄土宗の寺。通称、嵯峨釈迦堂。11世紀初め奝然ちょうねんの門弟の盛算が愛宕山麓の棲霞寺内の釈迦堂に、奝然が入宋して台州で作らせ将来した三国伝来様式の釈迦像を安置して創建。清凉寺。

せいりょう‐でん【清涼殿】‥リヤウ‥

(セイロウデンとも)平安京内裏の殿舎の一つ。天皇の常の居所で、四方拝・小朝拝・叙位・除目じもく・官奏などの公事くじも行なった。近世は常御殿つねごてんを常の座所とし、清涼殿は儀式にだけ用いられた。紫宸殿の北西、校書殿きょうしょでんの北にある。東面した9間四面の入母屋造で、身舎もやの南5間を昼の御座ひのおましと称し、帳台がある。南東隅は石灰壇いしばいのだんで、毎朝、神宮・内侍所以下御拝の所。その他、夜の御殿・萩の戸・弘徽殿の上御局こきでんのうえのみつぼねなどがある。枕草子142「―の御前に、掃部司の、畳を敷きて」→内裏(図)

清涼殿

せい‐らん【清覧】

手紙などで、相手が見ることを敬っていう語。

せい‐らん【晴嵐】

①(「嵐」は山気の意)晴天の日に立ちのぼる山気。晴れた日のかすみ。

②山風の強いもの。日葡辞書「セイランコズエヲナラス」

せい‐らん【聖覧】

天子が御覧になること。天覧。

せいらん‐き【生卵器】

(oogonium)菌類や藻類にみられる雌性の配偶子嚢。内部にいくつかの卵を生じる。コケ・シダの造卵器に当たるもの。

せい‐り【正理】

正しい道理。

せい‐り【生理】

①生物体の生活現象と生活原理。

②(→)月経。

⇒せいり‐がく【生理学】

⇒せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

⇒せいり‐きゅうか【生理休暇】

⇒せいり‐げんしょう【生理現象】

⇒せいり‐つう【生理痛】

⇒せいり‐てき【生理的】

⇒せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】

⇒せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

⇒せいり‐び【生理日】

せい‐り【性理】

①人の性命と天理。

②人性の原理。

⇒せいり‐がく【性理学】

せい‐り【政理】

政事を行うこと。源平盛衰記4「廉直の―に私なき人なり」

せい‐り【清吏】

清廉な官吏。廉吏。

せい‐り【勢利】

権勢と財利。また、それらに走る行動。

⇒せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】

せい‐り【整理】

①乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。「論点を―する」「書庫の―」「交通―」「未―」

②不必要なものを取り除くこと。「無駄な枝を―する」

③織物の最終加工工程。精練・漂白または染色した後の織物に縮絨しゅくじゅう・起毛・剪毛せんもう・艶付けなどを施して触感をよくし美感を増すこと。仕上げ。

⇒せいり‐けん【整理券】

⇒せいり‐だんす【整理箪笥】

ぜい‐り【税吏】

税務を扱う官吏。収税官吏。

せいり‐がく【生理学】

(physiology)生体またはその器官・細胞などの機能を研究する学問。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐がく【性理学】

宋学そうがくの別称。

⇒せい‐り【性理】

せいりがくてき‐とけい【生理学的時計】

(→)生物時計に同じ。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りき【精力】

①(「勢力」とも書く)力を尽くしてほねおること。尽力。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「皆講中の―で建立した釣鐘が」

②活動力。力。こんてむつすむん地「下さるる信心の―余りに深きが故に」

せい‐りきがく【静力学】

(statics)物体に作用する力のつり合いを論ずる力学。↔動力学

せいりき‐とみごろう【勢力富五郎】‥ラウ

江戸後期の博徒。下総の人。河竹黙阿弥作の歌舞伎脚本「群清滝贔屓勢力むれきよたきひいきのせいりき」に脚色される。(1813〜1849)

せいり‐きゅうか【生理休暇】‥キウ‥

生理日の就業が著しく困難な女子労働者に対して認められる休暇。正確には「生理日の休暇」。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐けん【整理券】

興行・催事・売出しなどに大勢の人が集まった時、混乱を避けるため、順番などを記して配る、各人の権利を保証した券。

⇒せい‐り【整理】

せいり‐げんしょう【生理現象】‥シヤウ

①生命活動に伴い生体に生じる現象。

②用便を婉曲にいう語。

⇒せい‐り【生理】

ぜいり‐し【税理士】

税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。旧称、税務代理士。

せいりたいぜん【性理大全】

周敦頤しゅうとんい・張載・二程・朱熹ら宋学諸家の性理・理気の説を集成した書。70巻。1415年、明の胡広らが永楽帝の勅を奉じて撰。

せいり‐だんす【整理箪笥】

日常用いる肌着や小物を整理して入れるための箪笥。

⇒せい‐り【整理】

せい‐りつ【成立】

なり立つこと。できあがること。(取決めなどが)まとまること。「委員会が―する」「交渉が―する」

せい‐りつ【声律】

①声の調子。音律。

②漢字の四声しせいについてのきまり。

ぜい‐りつ【税率】

課税標準に対する税金の比率。税額を算定する法定率。課税率。「累進―」「高―」

せいり‐つう【生理痛】

月経時に下腹部に起こる疼痛。月経痛。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐てき【生理的】

①身体の組織・機能に関するさま。

②病理的に対し、機能が正常であるさま。

③感覚的。本能的。肉体的。「―嫌悪」

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐さんせいひりょう【生理的酸性肥料】‥レウ

それ自身は中性であるが植物による養分吸収の結果、土壌を酸性化するような化学肥料。塩化カリウム・硫酸アンモニウムの類。

⇒せい‐り【生理】

せいりてき‐しょくえんすい【生理的食塩水】

約0.9パーセントの食塩水。細胞液または体液・血液と等しい浸透圧をもち、点滴液や注射液の基液とする。生理食塩水。→リンゲル液。

⇒せい‐り【生理】

せいり‐の‐まじわり【勢利の交わり】‥マジハリ

権勢や財利だけを目当てとする交際。

⇒せい‐り【勢利】

せいり‐び【生理日】

月経のある日。

⇒せい‐り【生理】

せい‐りゃく【政略】

①政治上の策略。

②一般に、かけひき、はかりごと。

⇒せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

せい‐りゃく【省略】

はぶくこと。しょうりゃく。平家物語11「書紙に尽さず。しかしながら―せしめ」

せいりゃく‐けっこん【政略結婚】

政治的に利用するために、結婚当事者の意思を度外視して、子女を婚姻させること。また、その結婚。

⇒せい‐りゃく【政略】

せい‐りゅう【青竜】

⇒せいりょう。

⇒せいりゅう‐しゃ【青竜社】

⇒せいりゅう‐とう【青竜刀】

せい‐りゅう【清流】‥リウ

①川などの清い流れ。

②潔白な人たち。

③高貴な人たち。よい家柄。

せい‐りゅう【整流】‥リウ

①水・空気のような流体の流れを整えて乱れのない流れにすること。

②〔電〕交流を一方向の電流すなわち直流とすること。

⇒せいりゅう‐かいろ【整流回路】

⇒せいりゅう‐かん【整流管】

⇒せいりゅう‐き【整流器】

⇒せいりゅう‐し【整流子】

ぜい‐りゅう【贅瘤】‥リウ

①こぶ。

②無用のもの。贅疣ぜいゆう。

せいりゅう‐かいろ【整流回路】‥リウクワイ‥

整流を行うための電気回路。半導体ダイオード・二極管・放電管などを用いる。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐かん【整流管】‥リウクワン

整流に用いる真空管または放電管。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐き【整流器】‥リウ‥

①交流を直流に変更する装置。機械的整流器・半導体整流器・水銀整流器など。

②ダイオードのように一方向のみに電流を通す電子素子。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐し【整流子】‥リウ‥

直流発電機・直流電動機の回転子に付属して、ブラシに接触する部分。コミュテーター。

⇒せい‐りゅう【整流】

せいりゅう‐じ【青竜寺】

(ショウリュウジとも)中国西安にあった寺。582年隋の文帝が霊感寺を創建し、711年改称。不空の弟子恵果が住し、804年に入唐した空海が密教の法を受けるなど、唐代の密教の中心的な寺院。845年の会昌の廃仏以後廃絶。

せいりゅう‐しゃ【青竜社】

川端竜子が主宰した日本画団体。1929年創立。66年解散。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【青竜刀】‥タウ

(セイリョウトウとも)中国の、柄の上端に青い竜の装飾を施した薙刀なぎなた形の刀。

⇒せい‐りゅう【青竜】

せいりゅう‐とう【精留塔】‥リウタフ

特に高い純度の蒸留物を得るための蒸留装置。塔の中で多数回の分留と再蒸留とを繰り返す。

せい‐りょ【征旅】

①征伐の軍。遠征軍。

②いくさの旅。

せい‐りょ【省慮】

かえりみおもんぱかること。

せい‐りょ【聖慮】

天子のお考え。叡慮。

せい‐りょ【精慮】

くわしく考えること。

せい‐りょ【静慮】

心をしずめて考えること。おちついた心。

せい‐りょう【西涼】‥リヤウ

五胡十六国の一つ。西晋の末、漢人李暠りこうが今の甘粛省北西部に建てた国。都は敦煌とんこう。2代で北涼に滅ぼされた。(400〜421)

せい‐りょう【西遼】‥レウ

カラキタイの別称。遼と区別していう。

せい‐りょう【声量】‥リヤウ

音声の大きさ・強さなどの量。「豊かな―」

せい‐りょう【青竜】

①青色の竜。

②四神しじんの一つ。青は五行説で東方に配する。平家物語5「左―、右白虎、前朱雀、後玄武、四神相応の地なり」。→四神相応。

⇒せいりょう‐き【青竜旗】

せい‐りょう【凄涼】‥リヤウ

ぞっとするほどものさびしいこと。ものすごいこと。

せい‐りょう【凄寥】‥レウ

非常にさびしいさま。

せい‐りょう【清涼】‥リヤウ

さわやかに涼しいこと。すがすがしいこと。「―の秋気」

⇒せいりょう‐いく【清涼育】

⇒せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】

⇒せいりょう‐おり【清涼織】

⇒せいりょう‐ざい【清涼剤】

せい‐りょう【精良】‥リヤウ

すぐれてよいこと。「―な米」「―な品質」

せいりょう‐いく【清涼育】‥リヤウ‥

養蚕で、火力により室内を暖めないで、自然の気候にまかせて蚕を飼う方法。↔保温育。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐いんりょう【清涼飲料】‥リヤウ‥レウ

喉の渇きをいやし、清涼感をおぼえさせる非アルコール性飲料の総称。清涼飲料水。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐おり【清涼織】‥リヤウ‥

①女性用の夏の絹織帯地の一種。絽ろ組織と他の組織とを二重織にした織物。

②人造絹糸でガラスすだれのような涼味を表した織物。

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐き【青竜旗】

四神旗しじんきの一つ。→四神旗(図)

⇒せい‐りょう【青竜】

せいりょうき【清良記】‥リヤウ‥

伊予宇和島の土豪、土居清良きよよしの一代を描いた軍記物。30巻。うち第7巻上・下、別名「親民鑑月集」は領主の勧農策を記し、戦国末・近世初頭の農業を伝える日本最古の農書。著者は土居水也、成立年は1629年(寛永6)から54年(承応3)または76年(延宝4)の間といわれる。

せいりょう‐ざい【清涼剤】‥リヤウ‥

①気持をさわやかにするために服用する薬。清涼散。

②(比喩的に)気持をさわやかにさせる事柄。「一服の―」

⇒せい‐りょう【清涼】

せいりょう‐ざん【清涼山】‥リヤウ‥

(Qingliang Shan)

①中国山西省五台山の別称。

②中国江蘇省南京の城内にある名勝。山上に南唐以来の名刹清涼寺がある。石頭山。

せいりょう‐じ【清涼寺】‥リヤウ‥

(ショウリョウジとも)京都市右京区嵯峨にある浄土宗の寺。通称、嵯峨釈迦堂。11世紀初め奝然ちょうねんの門弟の盛算が愛宕山麓の棲霞寺内の釈迦堂に、奝然が入宋して台州で作らせ将来した三国伝来様式の釈迦像を安置して創建。清凉寺。

せいりょう‐でん【清涼殿】‥リヤウ‥

(セイロウデンとも)平安京内裏の殿舎の一つ。天皇の常の居所で、四方拝・小朝拝・叙位・除目じもく・官奏などの公事くじも行なった。近世は常御殿つねごてんを常の座所とし、清涼殿は儀式にだけ用いられた。紫宸殿の北西、校書殿きょうしょでんの北にある。東面した9間四面の入母屋造で、身舎もやの南5間を昼の御座ひのおましと称し、帳台がある。南東隅は石灰壇いしばいのだんで、毎朝、神宮・内侍所以下御拝の所。その他、夜の御殿・萩の戸・弘徽殿の上御局こきでんのうえのみつぼねなどがある。枕草子142「―の御前に、掃部司の、畳を敷きて」→内裏(図)

清涼殿

せい‐りょく【勢力】

他を服従させるいきおいとちから。「―が衰える」

⇒せいりょく‐きんこう【勢力均衡】

⇒せいりょく‐けん【勢力圏】

⇒せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

⇒せいりょく‐はんい【勢力範囲】

せい‐りょく【精力】

①心身の活動力。根気。元気。性的な能力の意でも使う。「―を注ぐ」→せいりき。

②まごころこもった力。謡曲、恋重荷「―を尽し候へども」

⇒せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

⇒せいりょく‐てき【精力的】

せいりょく‐きんこう【勢力均衡】‥カウ

(balance of power)勢力が互いにつりあっている状況。諸国家間相互に敵対・友好の複雑な関係を結んで牽制し合うことによって国際平和を保持しようとする国際政治の原理。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐けん【勢力圏】

(→)勢力範囲に同じ。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐さんすい【青緑山水】

山水樹石を描いて緑青ろくしょう・群青ぐんじょうなどで彩色した画。↔水墨山水

せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

精力が群を抜いてすぐれていること。

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐てき【精力的】

いきいきと積極的に事を行うさま。「―に取り組む」

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

二者の勢いや力にほとんど差がなく、優劣がつけられない様子。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐はんい【勢力範囲】‥ヰ

勢力の及ぶ範囲。勢力圏。なわばり。

⇒せい‐りょく【勢力】

ぜい‐りん【説林】

(諸説を林のように集める意)多数の学者の論説を収録した書。

せいりん‐し【制輪子】

制動装置の一部。車輪に押しつけ、摩擦力によって車輪の運動を停止または減速させる部分。ブレーキ‐シュー。

制輪子

せい‐りょく【勢力】

他を服従させるいきおいとちから。「―が衰える」

⇒せいりょく‐きんこう【勢力均衡】

⇒せいりょく‐けん【勢力圏】

⇒せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

⇒せいりょく‐はんい【勢力範囲】

せい‐りょく【精力】

①心身の活動力。根気。元気。性的な能力の意でも使う。「―を注ぐ」→せいりき。

②まごころこもった力。謡曲、恋重荷「―を尽し候へども」

⇒せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

⇒せいりょく‐てき【精力的】

せいりょく‐きんこう【勢力均衡】‥カウ

(balance of power)勢力が互いにつりあっている状況。諸国家間相互に敵対・友好の複雑な関係を結んで牽制し合うことによって国際平和を保持しようとする国際政治の原理。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐けん【勢力圏】

(→)勢力範囲に同じ。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐さんすい【青緑山水】

山水樹石を描いて緑青ろくしょう・群青ぐんじょうなどで彩色した画。↔水墨山水

せいりょく‐ぜつりん【精力絶倫】

精力が群を抜いてすぐれていること。

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐てき【精力的】

いきいきと積極的に事を行うさま。「―に取り組む」

⇒せい‐りょく【精力】

せいりょく‐はくちゅう【勢力伯仲】

二者の勢いや力にほとんど差がなく、優劣がつけられない様子。

⇒せい‐りょく【勢力】

せいりょく‐はんい【勢力範囲】‥ヰ

勢力の及ぶ範囲。勢力圏。なわばり。

⇒せい‐りょく【勢力】

ぜい‐りん【説林】

(諸説を林のように集める意)多数の学者の論説を収録した書。

せいりん‐し【制輪子】

制動装置の一部。車輪に押しつけ、摩擦力によって車輪の運動を停止または減速させる部分。ブレーキ‐シュー。

制輪子

せい‐るい【世累】

世の中のわずらい。世の中の俗事。

せい‐るい【生類】

⇒しょうるい

せい‐るい【声涙】

こえとなみだ。

⇒声涙倶に下る

せい‐るい【世累】

世の中のわずらい。世の中の俗事。

せい‐るい【生類】

⇒しょうるい

せい‐るい【声涙】

こえとなみだ。

⇒声涙倶に下る

広辞苑に「精根」で始まるの検索結果 1-2。