複数辞典一括検索+![]()

![]()

てん【纏】🔗⭐🔉

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ🔗⭐🔉

てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ

まといつくこと。まきつくこと。

⇒てんじょう‐けい【纏繞茎】

てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥🔗⭐🔉

てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥

蔓になって他のものにまといつく茎。朝顔・藤などの茎の類。

⇒てん‐じょう【纏繞】

てん‐そく【纏足】🔗⭐🔉

てん‐そく【纏足】

中国で、女児が4〜5歳になった頃、足指に長い布帛を巻き、第1指(親指)以外の指を足裏に折り込むように固く縛って、大きくしないようにした風俗。唐末の頃から起こり、南宋頃から盛行。清の康 帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

てん‐ちゃく【纏着】🔗⭐🔉

てん‐ちゃく【纏着】

まといつくこと。纏繞てんじょう。

てん‐とう【纏頭】🔗⭐🔉

てん‐とう【纏頭】

(古くはテンドウ)

①歌舞・演芸などをした者に、褒美ほうびとして与えるもの。もとは衣服をぬいで与え、その頭に纏まとわせた。かずけもの。古今著聞集6「今夜の―は他の人に及ぶべからず、用枝一人にあるべし」

②当座の祝儀として与える金銭。はな。祝儀。

てん‐ばく【纏縛】🔗⭐🔉

てん‐ばく【纏縛】

①からみしばること。

②足手まとい。係累。

③〔仏〕衆生しゅじょうを迷いの世界につなぎとめるもの。煩悩のこと。

てん‐めん【纏綿】🔗⭐🔉

てん‐めん【纏綿】

①からみつくこと。まといつくこと。

②情緒が深く、こまやかで離れにくいさま。「情緒―」

はな【花・華】🔗⭐🔉

はな【花・華】

①

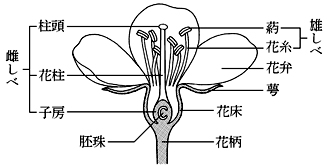

㋐被子植物の生殖器官で、雌しべ(子房)をもつことが特徴である。広義には種子植物の有性生殖にかかわる器官をいう。花は葉の変形である花葉と、茎の変形である花軸から成る。花被(萼と花冠)は形・色とも多様で、合弁花・離弁花があり、全く花被を欠くもの(裸花)もある。雄しべ・雌しべのそろった花を両性花、いずれか一方を欠くものを単性花という。なお、俗にコケなどの生殖器官を花ということもある。万葉集5「青柳梅との―を折りかざし」

花の構造

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

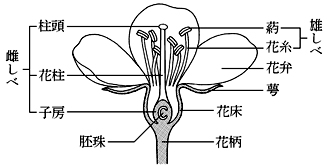

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

まき・ぬ【纏き寝】🔗⭐🔉

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥

奈良盆地南東部、桜井市にある3〜4世紀の集落・墳墓遺跡。出土した多くの土器から東海・山陰・山陽地方との交流が推定される。

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)

まき‐も・つ【纏き持つ】🔗⭐🔉

まき‐も・つ【纏き持つ】

〔他四〕

手にまきつけて持つ。手にもつ。万葉集13「―・てる小鈴もゆらに」

ま・く【枕く・婚く・纏く】🔗⭐🔉

ま・く【枕く・婚く・纏く】

〔他四〕

①枕とする。古事記上「玉手さし―・きもも長に寝いをし寝なせ」

②(後にマグとも)抱いて寝る。共寝をする。結婚する。古事記中「誰をし―・かむ」。宇治拾遺物語9「人の妻―・くものあり」

まつ・う【纏ふ】マツフ🔗⭐🔉

まつ・う【纏ふ】マツフ

〔他四〕

「まとう」に同じ。

まつ・べる【集べる・纏べる】🔗⭐🔉

まつ・べる【集べる・纏べる】

〔他下一〕

一つにまとめる。あつめる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「沓見―・べて腰に付け」

まつ・む【集む・纏む】🔗⭐🔉

まつ・む【集む・纏む】

〔他下二〕

ひとところに集めそろえる。まとめる。〈日葡辞書〉

まつり‐ぐけ【纏り絎】🔗⭐🔉

まつり‐ぐけ【纏り絎】

布端の始末の方法。三つ折りにした布の折り山部分を、表布は小さくすくって針目が目立たないように絎縫いする。まつり縫い。

まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ🔗⭐🔉

まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ

(→)「まつりぐけ」に同じ。

まつ・る【纏る】🔗⭐🔉

まつ・る【纏る】

〔他五〕

布の端を折って、内側から外側に糸を回しながら縫いつける。

まつわ・す【纏はす】マツハス🔗⭐🔉

まつわ・す【纏はす】マツハス

〔他四〕

①まつわるようにする。源氏物語明石「ただ同じさまなる物のみ来つつ―・し聞ゆと見給ふ」

②絶えずつきまとわせる。栄華物語初花「たびたびよび―・し聞えたまひつつ」

まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥🔗⭐🔉

まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥

〔自五〕

物にからみつく。また、からむようにつきまとう。まといつく。まとわりつく。「クモの巣が体中に―・く」「母親に―・いて離れない」「脳裏に―・く」

まつわ・る【纏わる】マツハル🔗⭐🔉

まつわ・る【纏わる】マツハル

〔自五〕

(下二段にも活用)

①物にからみつく。まきつく。源氏物語夕顔「軒のつまなどに這ひ―・れたるを」。古今和歌集恋「唐衣なれば身にこそ―・れめ」。「裾が―・る」

②絶えずくっついていて離れない。まとわる。つきまとう。万葉集13「藤波の思ひ―・り」。「あの一件が頭に―・って眠れない」

③(からみついてほぐれない意から)筋が通らなくなる。わけがわからなくなる。日葡辞書「マツワッタコトヲイウ」

④関係する。関連する。「それに―・る話」

まとい【纏】マトヒ🔗⭐🔉

まとい【纏】マトヒ

①まとうこと。

②馬標うまじるしの一種。竿の頭に種々の飾りをつけ、多くはその下に馬簾ばれんを垂れた。

③江戸中期以降、纏2に模して作り、火消組の標しるしとしたもの。

纏

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥🔗⭐🔉

まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥

〔自五〕

からまりつく。まつわりつく。

まとい‐もち【纏持】マトヒ‥🔗⭐🔉

まとい‐もち【纏持】マトヒ‥

火消し2のうち、纏を持つ役を勤めるもの。消し口の要路に立つのが普通。

⇒まとい【纏】

まと・う【纏う】マトフ🔗⭐🔉

まと・う【纏う】マトフ

[一]〔他五〕

①巻きつくようにする。巻きつかせる。からみつかせる。法華経天喜頃点「手・脚繚マトハれ戻もとれらむ」。宇治拾遺物語14「経頼が足を三返四返ばかり―・ひけり」

②身につける。「晴着を身に―・う」

[二]〔自四〕

巻きつく。からまる。からみつく。平家物語6「法衣自然に身に―・つて肩にかかり」

まとまり【纏り】🔗⭐🔉

まとまり【纏り】

まとまること。まとまったぐあい。「―のない話」「―がない集団」「―をつける」

まとま・る【纏まる】🔗⭐🔉

まとま・る【纏まる】

〔自五〕

①ばらばらだったものが、一つの整った状態のものになる。ひとかたまりになる。「意見が―・る」「―・って歩いて下さい」「―・った金を用意する」

②望ましい状態で成就する。決着がつく。完成する。「論文が―・る」「縁談が―・る」

まとめ‐やく【纏め役】🔗⭐🔉

まとめ‐やく【纏め役】

利害などの調整をして、事をスムーズに進行させる立場の人。「―に徹する」

まと・める【纏める】🔗⭐🔉

まと・める【纏める】

〔他下一〕[文]まと・む(下二)

①ばらばらだったものを一つの整った状態にする。「荷物を―・める」「意見を―・める」

②望ましい状態に成就させる。決着をつける。完成させる。「交渉を―・める」「考えを―・める」

まとわ・す【纏わす】マトハス🔗⭐🔉

まとわ・す【纏わす】マトハス

〔他五〕

①からまりつくようにする。

②馴れ親しんで付きまとうようにする。宇津保物語楼上上「この殿をば父こそとて睦まじう―・し奉り給ふ」

まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥🔗⭐🔉

まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥

〔自五〕

(→)「まつわりつく」に同じ。「足に―・く猫」

まとわ・る【纏はる】マトハル🔗⭐🔉

まとわ・る【纏はる】マトハル

〔自下二〕

①まきつく。からみつく。沙石集2「在世の蛇、池の中より出て仏の説法し給ふを草の根に―・れて聞く時に」

②絶えずくっついていて離れない。まつわる。元真集「秋霧のはれぬおもひに―・れて」

○的を射るまとをいる

物事の肝心な点を確実にとらえる。「的を射た発言」

⇒まと【的】

[漢]纏🔗⭐🔉

纏 字形

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

広辞苑に「纏」で始まるの検索結果 1-36。