複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (36)

てん【纏】🔗⭐🔉

てん【纏】

〔仏〕煩悩ぼんのうの異称。衆生しゅじょうにまとわりついて生死に流転させるからいう。纏縛。

てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ🔗⭐🔉

てん‐じょう【纏繞】‥ゼウ

まといつくこと。まきつくこと。

⇒てんじょう‐けい【纏繞茎】

てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥🔗⭐🔉

てんじょう‐けい【纏繞茎】‥ゼウ‥

蔓になって他のものにまといつく茎。朝顔・藤などの茎の類。

⇒てん‐じょう【纏繞】

てん‐そく【纏足】🔗⭐🔉

てん‐そく【纏足】

中国で、女児が4〜5歳になった頃、足指に長い布帛を巻き、第1指(親指)以外の指を足裏に折り込むように固く縛って、大きくしないようにした風俗。唐末の頃から起こり、南宋頃から盛行。清の康 帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

帝が禁止令を出したが効果がなかった。民国となってからはほとんど廃滅。纏脚。裹足かそく。

てん‐ちゃく【纏着】🔗⭐🔉

てん‐ちゃく【纏着】

まといつくこと。纏繞てんじょう。

てん‐とう【纏頭】🔗⭐🔉

てん‐とう【纏頭】

(古くはテンドウ)

①歌舞・演芸などをした者に、褒美ほうびとして与えるもの。もとは衣服をぬいで与え、その頭に纏まとわせた。かずけもの。古今著聞集6「今夜の―は他の人に及ぶべからず、用枝一人にあるべし」

②当座の祝儀として与える金銭。はな。祝儀。

てん‐ばく【纏縛】🔗⭐🔉

てん‐ばく【纏縛】

①からみしばること。

②足手まとい。係累。

③〔仏〕衆生しゅじょうを迷いの世界につなぎとめるもの。煩悩のこと。

てん‐めん【纏綿】🔗⭐🔉

てん‐めん【纏綿】

①からみつくこと。まといつくこと。

②情緒が深く、こまやかで離れにくいさま。「情緒―」

はな【花・華】🔗⭐🔉

はな【花・華】

①

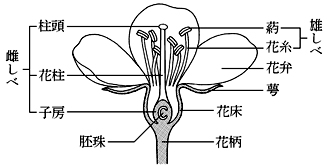

㋐被子植物の生殖器官で、雌しべ(子房)をもつことが特徴である。広義には種子植物の有性生殖にかかわる器官をいう。花は葉の変形である花葉と、茎の変形である花軸から成る。花被(萼と花冠)は形・色とも多様で、合弁花・離弁花があり、全く花被を欠くもの(裸花)もある。雄しべ・雌しべのそろった花を両性花、いずれか一方を欠くものを単性花という。なお、俗にコケなどの生殖器官を花ということもある。万葉集5「青柳梅との―を折りかざし」

花の構造

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

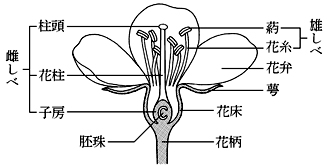

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

まき・ぬ【纏き寝】🔗⭐🔉

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥

奈良盆地南東部、桜井市にある3〜4世紀の集落・墳墓遺跡。出土した多くの土器から東海・山陰・山陽地方との交流が推定される。

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)

まき‐も・つ【纏き持つ】🔗⭐🔉

まき‐も・つ【纏き持つ】

〔他四〕

手にまきつけて持つ。手にもつ。万葉集13「―・てる小鈴もゆらに」

ま・く【枕く・婚く・纏く】🔗⭐🔉

ま・く【枕く・婚く・纏く】

〔他四〕

①枕とする。古事記上「玉手さし―・きもも長に寝いをし寝なせ」

②(後にマグとも)抱いて寝る。共寝をする。結婚する。古事記中「誰をし―・かむ」。宇治拾遺物語9「人の妻―・くものあり」

まつ・う【纏ふ】マツフ🔗⭐🔉

まつ・う【纏ふ】マツフ

〔他四〕

「まとう」に同じ。

まつ・べる【集べる・纏べる】🔗⭐🔉

まつ・べる【集べる・纏べる】

〔他下一〕

一つにまとめる。あつめる。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「沓見―・べて腰に付け」

まつ・む【集む・纏む】🔗⭐🔉

まつ・む【集む・纏む】

〔他下二〕

ひとところに集めそろえる。まとめる。〈日葡辞書〉

まつり‐ぐけ【纏り絎】🔗⭐🔉

まつり‐ぐけ【纏り絎】

布端の始末の方法。三つ折りにした布の折り山部分を、表布は小さくすくって針目が目立たないように絎縫いする。まつり縫い。

まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ🔗⭐🔉

まつり‐ぬい【纏り縫い】‥ヌヒ

(→)「まつりぐけ」に同じ。

まつ・る【纏る】🔗⭐🔉

まつ・る【纏る】

〔他五〕

布の端を折って、内側から外側に糸を回しながら縫いつける。

まつわ・す【纏はす】マツハス🔗⭐🔉

まつわ・す【纏はす】マツハス

〔他四〕

①まつわるようにする。源氏物語明石「ただ同じさまなる物のみ来つつ―・し聞ゆと見給ふ」

②絶えずつきまとわせる。栄華物語初花「たびたびよび―・し聞えたまひつつ」

まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥🔗⭐🔉

まつわり‐つ・く【纏わり付く】マツハリ‥

〔自五〕

物にからみつく。また、からむようにつきまとう。まといつく。まとわりつく。「クモの巣が体中に―・く」「母親に―・いて離れない」「脳裏に―・く」

まつわ・る【纏わる】マツハル🔗⭐🔉

まつわ・る【纏わる】マツハル

〔自五〕

(下二段にも活用)

①物にからみつく。まきつく。源氏物語夕顔「軒のつまなどに這ひ―・れたるを」。古今和歌集恋「唐衣なれば身にこそ―・れめ」。「裾が―・る」

②絶えずくっついていて離れない。まとわる。つきまとう。万葉集13「藤波の思ひ―・り」。「あの一件が頭に―・って眠れない」

③(からみついてほぐれない意から)筋が通らなくなる。わけがわからなくなる。日葡辞書「マツワッタコトヲイウ」

④関係する。関連する。「それに―・る話」

まとい【纏】マトヒ🔗⭐🔉

まとい【纏】マトヒ

①まとうこと。

②馬標うまじるしの一種。竿の頭に種々の飾りをつけ、多くはその下に馬簾ばれんを垂れた。

③江戸中期以降、纏2に模して作り、火消組の標しるしとしたもの。

纏

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

④纏持まといもちの略。

⇒まとい‐もち【纏持】

まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥🔗⭐🔉

まとい‐つ・く【纏い付く】マトヒ‥

〔自五〕

からまりつく。まつわりつく。

まとい‐もち【纏持】マトヒ‥🔗⭐🔉

まとい‐もち【纏持】マトヒ‥

火消し2のうち、纏を持つ役を勤めるもの。消し口の要路に立つのが普通。

⇒まとい【纏】

まと・う【纏う】マトフ🔗⭐🔉

まと・う【纏う】マトフ

[一]〔他五〕

①巻きつくようにする。巻きつかせる。からみつかせる。法華経天喜頃点「手・脚繚マトハれ戻もとれらむ」。宇治拾遺物語14「経頼が足を三返四返ばかり―・ひけり」

②身につける。「晴着を身に―・う」

[二]〔自四〕

巻きつく。からまる。からみつく。平家物語6「法衣自然に身に―・つて肩にかかり」

まとまり【纏り】🔗⭐🔉

まとまり【纏り】

まとまること。まとまったぐあい。「―のない話」「―がない集団」「―をつける」

まとま・る【纏まる】🔗⭐🔉

まとま・る【纏まる】

〔自五〕

①ばらばらだったものが、一つの整った状態のものになる。ひとかたまりになる。「意見が―・る」「―・って歩いて下さい」「―・った金を用意する」

②望ましい状態で成就する。決着がつく。完成する。「論文が―・る」「縁談が―・る」

まとめ‐やく【纏め役】🔗⭐🔉

まとめ‐やく【纏め役】

利害などの調整をして、事をスムーズに進行させる立場の人。「―に徹する」

まと・める【纏める】🔗⭐🔉

まと・める【纏める】

〔他下一〕[文]まと・む(下二)

①ばらばらだったものを一つの整った状態にする。「荷物を―・める」「意見を―・める」

②望ましい状態に成就させる。決着をつける。完成させる。「交渉を―・める」「考えを―・める」

まとわ・す【纏わす】マトハス🔗⭐🔉

まとわ・す【纏わす】マトハス

〔他五〕

①からまりつくようにする。

②馴れ親しんで付きまとうようにする。宇津保物語楼上上「この殿をば父こそとて睦まじう―・し奉り給ふ」

まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥🔗⭐🔉

まとわり‐つ・く【纏わり付く】マトハリ‥

〔自五〕

(→)「まつわりつく」に同じ。「足に―・く猫」

まとわ・る【纏はる】マトハル🔗⭐🔉

まとわ・る【纏はる】マトハル

〔自下二〕

①まきつく。からみつく。沙石集2「在世の蛇、池の中より出て仏の説法し給ふを草の根に―・れて聞く時に」

②絶えずくっついていて離れない。まつわる。元真集「秋霧のはれぬおもひに―・れて」

○的を射るまとをいる

物事の肝心な点を確実にとらえる。「的を射た発言」

⇒まと【的】

[漢]纏🔗⭐🔉

纏 字形

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

〔糸部15画/21画/3727・453B〕

〔音〕テン(漢)

〔訓〕まとう・まとい

[意味]

①まといつく。まきつける。身にまとう(もの)。「纏繞てんじょう・纏足・半纏」

②まとい。陣所や火消し組のしるしとして、さおの先にいろいろな飾りをつけたもの。

▷[纒]は異体字。

大辞林の検索結果 (43)

てん【纏】🔗⭐🔉

てん [1] 【纏】

〔仏〕 人の心にまといついて,善に向かうのを妨げるもの。煩悩(ボンノウ)。

てん-じょう【纏繞】🔗⭐🔉

てん-じょう ―ゼウ [0] 【纏繞】 (名)スル

まといつくこと。からまりついて邪魔をすること。「筆端に―して,厭ふべき拘束を加へようとするであらう/渋江抽斎(鴎外)」

てん-そく【纏足】🔗⭐🔉

てん-そく [0] 【纏足】

中国の旧習の一。女子の第一指を除く足指を幼児から足裏に曲げて布で固く縛り成長させないもの。小さい足が美人の条件とされ,南宋の頃から流行。清初に禁令が出されたが効果はなかった。二〇世紀に入り旧習打破の運動と婦人の自覚により急速にすたれた。

てん-ちゃく【纏着】🔗⭐🔉

てん-ちゃく [0] 【纏着】 (名)スル

まといつくこと。纏繞(テンジヨウ)。

てん-とう【纏頭】🔗⭐🔉

てん-とう [0] 【纏頭】

〔「てんどう」とも〕

(1)当座の祝儀として与える金品。はな。チップ。

(2)歌舞・演芸などをした者に褒美として与える金品。もと,衣服を与え,受けた者は頭に纏(マト)ったという。被(カズ)け物。「いかでかくばかりの事に―参らせざらんとて/著聞 11」

てん-ばく【纏縛】🔗⭐🔉

てん-ばく [0] 【纏縛】

(1)まといつき,しばること。束縛。

(2)妻子・眷族(ケンゾク)。係累。

(3)〔仏〕 煩悩(ボンノウ)のこと。

てん-めん【纏綿】🔗⭐🔉

てん-めん [0] 【纏綿】

■一■ (名)スル

まつわりつくこと。からみつくこと。「憂患の胸間に―するあり/佳人之奇遇(散士)」

■二■ (ト|タル)[文]形動タリ

(1)まつわりついて離れないさま。「お前を庇ふ心持が始終自分の心に―としてゐたものだから/疑惑(秋江)」

(2)情愛のこまやかなさま。「情緒―」

まき・ぬ【纏き寝・枕き寝】🔗⭐🔉

まき・ぬ 【纏き寝・枕き寝】 (動ナ下二)

互いの腕を枕として寝る。共寝する。「玉釧(クシロ)―・寝し妹を/万葉 3148」

まきむく-やま【纏向山・巻向山】🔗⭐🔉

まきむく-やま 【纏向山・巻向山】

奈良県桜井市北部にある山。海抜567メートル。南東の弓月ヶ岳を含めても呼ぶ。

ま・く【枕く・婚く・纏く】🔗⭐🔉

ま・く 【枕く・婚く・纏く】 (動カ四)

〔「巻く」と同源〕

(1)枕(マクラ)にする。枕として寝る。「宮の我が背は大和女の膝―・くごとに我(ア)を忘らすな/万葉 3457」

(2)〔中世以降「まぐ」とも〕

共寝をする。情交する。結婚する。「若草の妻をも―・かず/万葉 4331」

まつ・う【纏ふ】🔗⭐🔉

まつ・う マツフ 【纏ふ】 (動ハ四)

巻きつかせる。「平原に人の屍あり。蔓草骨に―・へり/十訓 9」

まつ・べる【集べる・纏べる】🔗⭐🔉

まつ・べる 【集べる・纏べる】 (動バ下一)[文]バ下二 まつ・ぶ

〔「まつめる」の転。近世語〕

まとめて一つにする。集める。「沓(クツ)見―・べて腰につけ/浄瑠璃・丹波与作(上)」

まつ・める【集める・纏める】🔗⭐🔉

まつ・める 【集める・纏める】 (動マ下一)[文]マ下二 まつ・む

まとめる。あつめる。「藁を―・めろ/破戒(藤村)」[日葡]

まつり-ぐけ【纏り絎】🔗⭐🔉

まつり-ぐけ [0] 【纏り絎】

布端の始末のしかたの一。三つ折りにした折り山から裏側に針を出し,表地の織り糸を一本程度すくって表地と裏地の間を通して再び折り山から針を出すことを繰り返してとめつける。まつり縫い。

まつり-ぬい【纏り縫い】🔗⭐🔉

まつり-ぬい ―ヌヒ [3] 【纏り縫い】

「纏り絎(グケ)」に同じ。

まつ・る【纏る】🔗⭐🔉

まつ・る [0][2] 【纏る】 (動ラ五[四])

まつりぐけをする。「裾(スソ)を―・る」

[可能] まつれる

まつわ・す【纏はす】🔗⭐🔉

まつわ・す マツハス 【纏はす】 (動サ四)

(1)まといつく。からみつく。「ただ同じさまなる物のみ来つつ,―・し聞ゆ/源氏(明石)」

(2)絶えずそばに付き添わせる。まとわす。「この子を―・し給ひて,内裏にも率て参りなどし給ふ/源氏(帚木)」

まつわり-つ・く【纏り付く】🔗⭐🔉

まつわり-つ・く マツハリ― [5] 【纏り付く】 (動カ五[四])

(1)物が巻くようにつく。からみつく。「裾が足もとに―・く」「子供が母親に―・く」

(2)絶えず離れないでくっついている。つきまとう。「悲しげな声が耳に―・く」

まつわ・る【纏る】🔗⭐🔉

まつわ・る マツハル [3] 【纏る】

■一■ (動ラ五[四])

(1)巻きつくようにからまる。「海藻が足に―・る」

(2)絶えず離れないでいる。つきまとう。「彼の一言が頭に―・って離れない」「お豊は泣きつつ猶武男に―・りつ/不如帰(蘆花)」

(3)深い関連がある。からむ。「この沼に―・る悲しい伝説」「国有地の払い下げに―・る疑惑」

■二■ (動ラ下二)

{■一■}に同じ。「唐衣なれば身にこそ―・れめ/古今(恋五)」

〔古くは下二段活用で「まつう」に対する自動詞。平安末期から四段活用が現れ,他動詞形は「まつわす」が普通になる〕

まとい【纏】🔗⭐🔉

まとい マトヒ [0] 【纏】

(1)まとうこと。まとうもの。

(2)馬印(ウマジルシ)の一。竿(サオ)の先に作り物をつけ,その下に馬簾(バレン)を垂らしたもの。

(3)江戸時代以降,火消しが各組のしるしとして用いた{(2)}に似たもの。

まとい-もち【纏持(ち)】🔗⭐🔉

まとい-もち マトヒ― [2] 【纏持(ち)】

火消しの,その組の纏{(3)}を持つ役。また,その役をつとめる者。

まとい-つ・く【纏い付く】🔗⭐🔉

まとい-つ・く マトヒ― [4] 【纏い付く】 (動カ五[四])

からみつく。まつわりつく。「蔓(ツル)が木に―・く」「猫が足に―・く」

まと・う【纏う】🔗⭐🔉

まと・う マトフ [2] 【纏う】 (動ワ五[ハ四])

(1)身につける。巻きつけるように着る。「晴れ着を身に―・う」「一糸―・わぬ姿」

(2)つきまとう。「業障に―・はれたるはかなものなり/源氏(夕霧)」

(3)まきつく。からみつく。「法衣自然に身に―・つて肩にかかり/平家 6」

[可能] まとえる

まとまり【纏まり】🔗⭐🔉

まとまり [0] 【纏まり】

まとまること。また,まとまり具合。「―のよいグループ」「なんとか―がつく」

まとま・る【纏まる】🔗⭐🔉

まとま・る [0] 【纏まる】 (動ラ五[四])

(1)ばらばらであったものが集まって一つになる。また,統一のある集まりとなる。「意見が―・る」「―・って行動する」「クラスが―・る」

(2)望ましい形に落ち着く。ととのう。完成する。「構想が―・る」「交渉が―・る」「契約が―・る」「縁談が―・る」

(3)細かい物が集まって,意味のあるものになる。「―・った金額」「―・った考え」

〔「まとめる」に対する自動詞〕

[可能] まとまれる

まとめ【纏め】🔗⭐🔉

まとめ [0] 【纏め】

まとめること。また,まとめたもの。「調査の―を発表する」「討議の―にはいる」

まとめ-やく【纏め役】🔗⭐🔉

まとめ-やく [0] 【纏め役】

ものごとをまとめる役目。また,その役の人。

まと・める【纏める】🔗⭐🔉

まと・める [0] 【纏める】 (動マ下一)[文]マ下二 まと・む

(1)ばらばらの物を集めて一つにする。また,統一のある集まりとする。「部下を―・める」「荷物を―・める」「会費を―・めて払う」

(2)整理したり,折り合いをつけたりして,望ましい形に落ち着かせる。形をととのえる。「考えを―・める」「報告書を―・める」「調査の結果を論文に―・める」「交渉を―・める」「契約を―・める」

〔「まとまる」に対する他動詞〕

まとわ・す【纏わす】🔗⭐🔉

まとわ・す マトハス [3] 【纏わす】 (動サ五[四])

(1)まつわりつくようにする。まつわす。

(2)身近にいるようにさせる。つきまとわせる。「助(スケ)をあけくれ呼び―・せば,つねにものす/蜻蛉(下)」

まとわり-つ・く【纏わり付く】🔗⭐🔉

まとわり-つ・く マトハリ― [5] 【纏わり付く】 (動カ五[四])

「まつわりつく」に同じ。「子犬が―・いて離れない」

まとわ・る【纏はる】🔗⭐🔉

まとわ・る マトハル 【纏はる】

■一■ (動ラ四)

「纏(マツ)わる」に同じ。「犬ののそ

と近づき来て…―・るも/いさなとり(露伴)」

■二■ (動ラ下二)

「纏(マツ)わる」に同じ。「仏の説法し給ふを,草の根に―・れて聞く時に/沙石 2」

と近づき来て…―・るも/いさなとり(露伴)」

■二■ (動ラ下二)

「纏(マツ)わる」に同じ。「仏の説法し給ふを,草の根に―・れて聞く時に/沙石 2」

と近づき来て…―・るも/いさなとり(露伴)」

■二■ (動ラ下二)

「纏(マツ)わる」に同じ。「仏の説法し給ふを,草の根に―・れて聞く時に/沙石 2」

と近づき来て…―・るも/いさなとり(露伴)」

■二■ (動ラ下二)

「纏(マツ)わる」に同じ。「仏の説法し給ふを,草の根に―・れて聞く時に/沙石 2」

てんそく【纏足】(和英)🔗⭐🔉

てんそく【纏足】

bound feet.

まつわる【纏わる】(和英)🔗⭐🔉

まつわる【纏わる】

(1)[巻き付く]⇒巻き付く.

(2)[付きまとう]follow about;be related;be connected.

まとい【纏】(和英)🔗⭐🔉

まとい【纏】

a fireman's standard.

まとう【纏う】(和英)🔗⭐🔉

まとう【纏う】

[着る]put on;wear.→英和

まとまった【纏まった】(和英)🔗⭐🔉

まとまった【纏まった】

a (good) round(金);definite(定まった).→英和

まとまる【纏まる】(和英)🔗⭐🔉

まとまる【纏まる】

(1)[決定・合意]be decided.(2)[考えが]get one's thoughts[ideas]into shape.(3)[集まる]be collected.(4)[解決する]be settled;be finished[completed](完結する).

…ということに話が〜 come to the conclusion that…;it is agreed that….

まとめ【纏め】(和英)🔗⭐🔉

まとめ【纏め】

⇒要約.

まとめやく【纏め役】(和英)🔗⭐🔉

まとめやく【纏め役】

a mediator;a coordinator.

広辞苑+大辞林に「纏」で始まるの検索結果。

(3)

(3)