複数辞典一括検索+![]()

![]()

くち‐なわ【蛇】クチナハ🔗⭐🔉

くち‐なわ【蛇】クチナハ

(朽縄に似ているからいう)ヘビの異名。〈[季]夏〉。枕草子244「二尺ばかりなる―」

じゃ【蛇】🔗⭐🔉

じゃ【蛇】

(慣用音はダ)

①へび。うわばみ。おろち。「鬼が出るか―が出るか」

②大酒飲み。酒豪。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「親茂庵といふたも命を酒にかへられた。…どちらへ似ても―の子孫」→蛇之助じゃのすけ

⇒蛇が蚊を呑んだよう

⇒蛇の道は蛇

⇒蛇は一寸にして人を呑む

じゃかい‐がん【蛇灰岩】‥クワイ‥🔗⭐🔉

じゃかい‐がん【蛇灰岩】‥クワイ‥

白色の方解石と暗緑色の蛇紋岩とから成る岩石。暗緑色の地に白色石灰質の細脈が網目をなし、敷石・壁石など装飾用。鳩糞石。

○蛇が蚊を呑んだようじゃがかをのんだよう🔗⭐🔉

○蛇が蚊を呑んだようじゃがかをのんだよう

余りに少量で、腹ごたえのしないことにいう。

⇒じゃ【蛇】

しゃ‐かく【社格】

①神社の格式。1871年(明治4)の太政官布告は、大・中・小の官幣社、別格官幣社、大・中・小の国幣社、府・県・郷・村社および無格社に分けた。1946年廃止。昔は天つ社あまつやしろ・国つ社くにつやしろ、大・中・小社、官社・式内社・式外社などの社格があった。

②会社の格。

しゃ‐かく【射角】

銃砲の射線と水平面とのなす角。

しゃ‐かく【斜角】

直角・平角以外の角。

⇒しゃかく‐きん【斜角筋】

しゃ‐かく【斜格】

〔言〕(oblique cases)インド‐ヨーロッパ語で、主格・呼格および時には対格以外の格の総称。いわゆる直格に対する。

しゃ‐かく【謝赫】

六朝南斉の画家。画家を品評した「古画品録」の著があり、その自序中の「六法ろっぽう」は、中国絵画の評価の古典的規範として有名。

しゃ‐がく【社学】

明・清代、郷村に設立された民衆の子弟のための学校。郷村教化の一端を担った。

しゃかく‐きん【斜角筋】

頸部に存する筋肉。頸椎の横突起からおこり外下方に斜走して上位の肋骨に付く。前・中・後の3筋があって、共に肋骨を挙げて胸郭をひろげ、吸気の働きを助ける作用をする。

⇒しゃ‐かく【斜角】

じゃ‐かご【砂籠】

水盤の生花・盛花に用いる鋳物の花留の一種。蛇籠じゃかご1の形を模したもの。「蛇」の字を忌んで「砂」を用いる。その一部を水上にあらわして置き、水辺の風景を模する。

じゃ‐かご【蛇籠】

①丸く細長く粗く編んだ籠の中に、栗石や砕石などを詰めたもの。河川工事の護岸・水制などに用いる。竹蛇籠・粗朶籠・鉄線蛇籠などがある。石籠。じゃこ。

蛇籠

②歌舞伎の「だんまり」などで、数人がそれぞれ前の人物の腰のあたりに右手を当て、引き止める心で一列に並ぶ形をいう。

しゃか‐さんぞん【釈迦三尊】

中央に釈迦像、その左右に脇侍を配する三尊形式。脇侍には、文殊・普賢の二菩薩、薬王・薬上の二菩薩、阿難・迦葉かしょうなどがある。

⇒しゃか【釈迦】

じゃか‐じゃか

①楽器が無造作に騒がしく演奏される音。「ギターを―かき鳴らす」

②物事が調子づいて行われるさま。「弁当が―売れる」

しゃ‐かしら【しゃ頭】

(シャは接頭語)「かしら」をののしっていう語。宇治拾遺物語2「―をとりて打ちふせて」

じゃか‐すか

物事を威勢よく次々にするさま。「―食べる」

ジャガタラ【Jacatra・咬

②歌舞伎の「だんまり」などで、数人がそれぞれ前の人物の腰のあたりに右手を当て、引き止める心で一列に並ぶ形をいう。

しゃか‐さんぞん【釈迦三尊】

中央に釈迦像、その左右に脇侍を配する三尊形式。脇侍には、文殊・普賢の二菩薩、薬王・薬上の二菩薩、阿難・迦葉かしょうなどがある。

⇒しゃか【釈迦】

じゃか‐じゃか

①楽器が無造作に騒がしく演奏される音。「ギターを―かき鳴らす」

②物事が調子づいて行われるさま。「弁当が―売れる」

しゃ‐かしら【しゃ頭】

(シャは接頭語)「かしら」をののしっていう語。宇治拾遺物語2「―をとりて打ちふせて」

じゃか‐すか

物事を威勢よく次々にするさま。「―食べる」

ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

①ジャカルタの古称。近世、日本ではジャワ島の意に誤解して、オランダ船がジャワ島から舶載した貨物にこの語を冠して呼び、また略してジャガともいった。バタヴィア。

②「ジャガタラいも」の略。

③「ジャガタラじま」の略。

⇒ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

⇒ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

⇒ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

⇒ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

(→)「ジャガいも」に同じ。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

①ジャカルタの古称。近世、日本ではジャワ島の意に誤解して、オランダ船がジャワ島から舶載した貨物にこの語を冠して呼び、また略してジャガともいった。バタヴィア。

②「ジャガタラいも」の略。

③「ジャガタラじま」の略。

⇒ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

⇒ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

⇒ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

⇒ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

(→)「ジャガいも」に同じ。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

江戸時代、ジャガタラから渡来したという木綿縞織物。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

江戸時代、ジャガタラから渡来したという木綿縞織物。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

アマリリスの異称。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

アマリリスの異称。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

江戸初期、鎖国政策によってオランダ人などの外国人を国外に退去させた際、一緒にジャガタラに追放されたその日本人妻や混血児たちが、故国の親戚・知人に送った手紙。懐郷の情の切々たるものがあったところから「お春」の物語などに脚色された。

→文献資料[ジャガタラお春書簡]

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

江戸初期、鎖国政策によってオランダ人などの外国人を国外に退去させた際、一緒にジャガタラに追放されたその日本人妻や混血児たちが、故国の親戚・知人に送った手紙。懐郷の情の切々たるものがあったところから「お春」の物語などに脚色された。

→文献資料[ジャガタラお春書簡]

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

しゃ‐かつ【沙喝】

〔仏〕沙弥喝食しゃみかっしきの略。

しゃ‐かっこう【斜滑降】‥クワツカウ

スキーで、斜面をななめに滑降する技術。

しゃか‐どう【釈迦堂】‥ダウ

釈迦牟尼の像を安置・奉祀した堂。比叡山西塔・京都嵯峨清涼寺・京都千本にあるものは有名。

⇒しゃか【釈迦】

ジャカトラ【Jacatra】

ジャカルタの古称。→ジャガタラ

吧】

しゃ‐かつ【沙喝】

〔仏〕沙弥喝食しゃみかっしきの略。

しゃ‐かっこう【斜滑降】‥クワツカウ

スキーで、斜面をななめに滑降する技術。

しゃか‐どう【釈迦堂】‥ダウ

釈迦牟尼の像を安置・奉祀した堂。比叡山西塔・京都嵯峨清涼寺・京都千本にあるものは有名。

⇒しゃか【釈迦】

ジャカトラ【Jacatra】

ジャカルタの古称。→ジャガタラ

②歌舞伎の「だんまり」などで、数人がそれぞれ前の人物の腰のあたりに右手を当て、引き止める心で一列に並ぶ形をいう。

しゃか‐さんぞん【釈迦三尊】

中央に釈迦像、その左右に脇侍を配する三尊形式。脇侍には、文殊・普賢の二菩薩、薬王・薬上の二菩薩、阿難・迦葉かしょうなどがある。

⇒しゃか【釈迦】

じゃか‐じゃか

①楽器が無造作に騒がしく演奏される音。「ギターを―かき鳴らす」

②物事が調子づいて行われるさま。「弁当が―売れる」

しゃ‐かしら【しゃ頭】

(シャは接頭語)「かしら」をののしっていう語。宇治拾遺物語2「―をとりて打ちふせて」

じゃか‐すか

物事を威勢よく次々にするさま。「―食べる」

ジャガタラ【Jacatra・咬

②歌舞伎の「だんまり」などで、数人がそれぞれ前の人物の腰のあたりに右手を当て、引き止める心で一列に並ぶ形をいう。

しゃか‐さんぞん【釈迦三尊】

中央に釈迦像、その左右に脇侍を配する三尊形式。脇侍には、文殊・普賢の二菩薩、薬王・薬上の二菩薩、阿難・迦葉かしょうなどがある。

⇒しゃか【釈迦】

じゃか‐じゃか

①楽器が無造作に騒がしく演奏される音。「ギターを―かき鳴らす」

②物事が調子づいて行われるさま。「弁当が―売れる」

しゃ‐かしら【しゃ頭】

(シャは接頭語)「かしら」をののしっていう語。宇治拾遺物語2「―をとりて打ちふせて」

じゃか‐すか

物事を威勢よく次々にするさま。「―食べる」

ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

①ジャカルタの古称。近世、日本ではジャワ島の意に誤解して、オランダ船がジャワ島から舶載した貨物にこの語を冠して呼び、また略してジャガともいった。バタヴィア。

②「ジャガタラいも」の略。

③「ジャガタラじま」の略。

⇒ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

⇒ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

⇒ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

⇒ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

(→)「ジャガいも」に同じ。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

①ジャカルタの古称。近世、日本ではジャワ島の意に誤解して、オランダ船がジャワ島から舶載した貨物にこの語を冠して呼び、また略してジャガともいった。バタヴィア。

②「ジャガタラいも」の略。

③「ジャガタラじま」の略。

⇒ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

⇒ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

⇒ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

⇒ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

ジャガタラ‐いも【ジャガタラ薯】

(→)「ジャガいも」に同じ。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

江戸時代、ジャガタラから渡来したという木綿縞織物。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐じま【ジャガタラ縞】

江戸時代、ジャガタラから渡来したという木綿縞織物。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

アマリリスの異称。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐ずいせん【ジャガタラ水仙】

アマリリスの異称。

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

江戸初期、鎖国政策によってオランダ人などの外国人を国外に退去させた際、一緒にジャガタラに追放されたその日本人妻や混血児たちが、故国の親戚・知人に送った手紙。懐郷の情の切々たるものがあったところから「お春」の物語などに脚色された。

→文献資料[ジャガタラお春書簡]

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬

吧】

ジャガタラ‐ぶみ【ジャガタラ文】

江戸初期、鎖国政策によってオランダ人などの外国人を国外に退去させた際、一緒にジャガタラに追放されたその日本人妻や混血児たちが、故国の親戚・知人に送った手紙。懐郷の情の切々たるものがあったところから「お春」の物語などに脚色された。

→文献資料[ジャガタラお春書簡]

⇒ジャガタラ【Jacatra・咬 吧】

しゃ‐かつ【沙喝】

〔仏〕沙弥喝食しゃみかっしきの略。

しゃ‐かっこう【斜滑降】‥クワツカウ

スキーで、斜面をななめに滑降する技術。

しゃか‐どう【釈迦堂】‥ダウ

釈迦牟尼の像を安置・奉祀した堂。比叡山西塔・京都嵯峨清涼寺・京都千本にあるものは有名。

⇒しゃか【釈迦】

ジャカトラ【Jacatra】

ジャカルタの古称。→ジャガタラ

吧】

しゃ‐かつ【沙喝】

〔仏〕沙弥喝食しゃみかっしきの略。

しゃ‐かっこう【斜滑降】‥クワツカウ

スキーで、斜面をななめに滑降する技術。

しゃか‐どう【釈迦堂】‥ダウ

釈迦牟尼の像を安置・奉祀した堂。比叡山西塔・京都嵯峨清涼寺・京都千本にあるものは有名。

⇒しゃか【釈迦】

ジャカトラ【Jacatra】

ジャカルタの古称。→ジャガタラ

じゃ‐かん【蛇管】‥クワン🔗⭐🔉

じゃ‐かん【蛇管】‥クワン

①吸熱・放熱の面積を大きくするために螺旋らせん状になっている管。

②ホース。

じゃ‐ぎょう【蛇形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

じゃ‐ぎょう【蛇形】‥ギヤウ

へびの形。じゃの姿。

じゃ‐くずれ【蛇崩れ】‥クヅレ🔗⭐🔉

じゃ‐くずれ【蛇崩れ】‥クヅレ

がけなどの崩れること。また、その崩れた所。山くずれ。

じゃ‐ぐち【蛇口】🔗⭐🔉

じゃ‐ぐち【蛇口】

水道管などの先に取りつけ、ひねれば水の出るようにした金属製の口。

じゃけつ‐いばら【蛇結茨】🔗⭐🔉

じゃけつ‐いばら【蛇結茨】

マメ科の落葉蔓植物。各地の山地や河原に自生。蔓にかぎ状のとげが多く、葉は羽状複葉。初夏に黄色の五弁花を総状につけ、後、莢さやを生ずる。有毒で、種子をマラリアの治療、駆虫に用いる。カワラフジ。

じゃけついばら

じゃ‐こう【蛇行】‥カウ🔗⭐🔉

じゃ‐こう【蛇行】‥カウ

まがりくねって行くこと。だこう。

じゃ‐ごけ【蛇苔】🔗⭐🔉

じゃ‐ごけ【蛇苔】

苔たい類ジャゴケ科の一種。葉状体の表面には多数のほぼ六角形をした明瞭な区画があり、蛇の鱗のように見える。区画は気室と呼ばれる隙間の境界であり、中央の気室孔で外界とつながる。葉状体は比較的大形で、長さ3〜20センチメートル、幅1〜2センチメートル。雌雄異株。雌株は柄の長い円錐形の雌器托をもち、雄株は柄のない楕円盤状の雄器托をもつ。日陰の地面や石垣の上に生える。

じゃ‐こつ【蛇骨】🔗⭐🔉

じゃ‐こつ【蛇骨】

①蛇の骨。

②珪華けいかの別名。

○蝦蛄で鯛を釣るしゃこでたいをつる

わずかな元手で大利を得るたとえ。えびで鯛を釣る。

⇒しゃ‐こ【蝦蛄・青竜蝦】

じゃ‐しん【蛇心】🔗⭐🔉

じゃ‐しん【蛇心】

蛇のように執念深く陰険な心。だしん。

⇒じゃしん‐ぶっこう【蛇心仏口】

じゃ‐しん【蛇身】🔗⭐🔉

じゃ‐しん【蛇身】

蛇のからだ。蛇のようなからだ。謡曲、蝉丸「角は忽ち―となり」

じゃしん‐ぶっこう【蛇心仏口】🔗⭐🔉

じゃしん‐ぶっこう【蛇心仏口】

陰険な心を持ちながら、口先ばかり親切らしくすること。だしんぶっこう。

⇒じゃ‐しん【蛇心】

じゃ‐ぜつ【蛇舌】🔗⭐🔉

じゃ‐ぜつ【蛇舌】

高御座たかみくらの蓋おおいの下の飾り。帽額もこうの下に8面に垂れさがっている短冊形の薄金の板。

じゃそく【蛇足】(人名)🔗⭐🔉

じゃそく【蛇足】

⇒そがじゃそく(曾我蛇足)

じゃ‐たい【蛇体】🔗⭐🔉

じゃ‐たい【蛇体】

蛇のすがた。蛇の形。謡曲、張良「浪間に出づる―の勢ひ」

じゃ‐とう【蛇頭】🔗⭐🔉

じゃ‐とう【蛇頭】

(snakehead)中国から外国への密入国を請け負う犯罪組織。細長い密入国ルートの先端に位置するところからの称。

じゃ‐どう【蛇道】‥ダウ🔗⭐🔉

じゃ‐どう【蛇道】‥ダウ

人が死んで蛇身に生まれかわるという世界。今昔物語集4「―に堕したり」

じゃのすけ【蛇之助】🔗⭐🔉

じゃのすけ【蛇之助】

(蛇は物を丸呑みにするからとも、また素戔嗚尊すさのおのみことの故事からともいう)大酒飲みの称。彼岸桜「―こそ執心残つて花に酒」

じゃ‐の‐すし【蛇の鮨】🔗⭐🔉

じゃ‐の‐すし【蛇の鮨】

①北陸地方で作られた松波鮨をいう。(毛吹草)

②ありそうもない珍奇な食物や物のたとえ。日本永代蔵2「―鬼の角細工、何をしたればとて売れまじき事にあらず」

じゃ‐の‐ひげ【蛇の鬚】🔗⭐🔉

じゃ‐の‐ひげ【蛇の鬚】

ユリ科の常緑多年草。山野の日陰に生え、しばしば人家に植える。20センチメートルくらいの細長い線状の葉を叢生、それを鬚に見たてた名。地下に短い根茎と、一部が念珠状に肥厚した根とがある。初夏、淡紫色の小花を総状につける。碧色・球状の種子が裸出する。乾燥させた根の瘤こぶを麦門冬ばくもんどうといい、強壮薬とする。リュウノヒゲ。

じゃのひげ

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび

同類のもののする事柄は同類のものには容易に推知できること。

⇒じゃ【蛇】

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび

同類のもののする事柄は同類のものには容易に推知できること。

⇒じゃ【蛇】

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび

同類のもののする事柄は同類のものには容易に推知できること。

⇒じゃ【蛇】

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび

同類のもののする事柄は同類のものには容易に推知できること。

⇒じゃ【蛇】

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび🔗⭐🔉

○蛇の道は蛇じゃのみちはへび

同類のもののする事柄は同類のものには容易に推知できること。

⇒じゃ【蛇】

じゃ‐の‐め【蛇の目】

①輪貫わぬきと呼ぶ環の文様の俗称。また、その形の紋所の名。蛇の目・三つ蛇の目・捩ねじり蛇の目・九曜蛇の目などがある。弦巻。

蛇の目

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

中心部と周辺とを黒・紺・赤色などに塗り、中を白くして、蛇の目の形を表した傘。黒蛇の目・渋蛇の目・奴やっこ蛇の目などがある。元禄時代(1688〜1704)から使用。蛇の目。中江兆民、警世放言「―を携ふる有れば、蝙蝠傘を提る有り」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ

ハルシャギクの別称。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ

ジャノメチョウ科のチョウの総称。また、その一種。翅は円みを有し、灰褐色ないし黒褐色で蛇の目様の環紋がある。雄は小さく開張約4センチメートル、雌は約7センチメートル。幼虫はススキの葉を食う。

ジャノメチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

中心部と周辺とを黒・紺・赤色などに塗り、中を白くして、蛇の目の形を表した傘。黒蛇の目・渋蛇の目・奴やっこ蛇の目などがある。元禄時代(1688〜1704)から使用。蛇の目。中江兆民、警世放言「―を携ふる有れば、蝙蝠傘を提る有り」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ

ハルシャギクの別称。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ

ジャノメチョウ科のチョウの総称。また、その一種。翅は円みを有し、灰褐色ないし黒褐色で蛇の目様の環紋がある。雄は小さく開張約4センチメートル、雌は約7センチメートル。幼虫はススキの葉を食う。

ジャノメチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

相撲で、土俵の外周に沿って約25センチメートルの幅で敷いてある砂。かつて二重土俵が使われていた時、二つの土俵の間に砂を敷いたためにこの名がある。蛇の目。→土俵場(図)。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ

劇場で、同心円をなす大小二つの回り舞台。また、この舞台で、中央の部分を動かさず、外周の部分だけを回転させること。蛇の目。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

相撲で、土俵の外周に沿って約25センチメートルの幅で敷いてある砂。かつて二重土俵が使われていた時、二つの土俵の間に砂を敷いたためにこの名がある。蛇の目。→土俵場(図)。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ

劇場で、同心円をなす大小二つの回り舞台。また、この舞台で、中央の部分を動かさず、外周の部分だけを回転させること。蛇の目。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

中心部と周辺とを黒・紺・赤色などに塗り、中を白くして、蛇の目の形を表した傘。黒蛇の目・渋蛇の目・奴やっこ蛇の目などがある。元禄時代(1688〜1704)から使用。蛇の目。中江兆民、警世放言「―を携ふる有れば、蝙蝠傘を提る有り」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ

ハルシャギクの別称。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ

ジャノメチョウ科のチョウの総称。また、その一種。翅は円みを有し、灰褐色ないし黒褐色で蛇の目様の環紋がある。雄は小さく開張約4センチメートル、雌は約7センチメートル。幼虫はススキの葉を食う。

ジャノメチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

中心部と周辺とを黒・紺・赤色などに塗り、中を白くして、蛇の目の形を表した傘。黒蛇の目・渋蛇の目・奴やっこ蛇の目などがある。元禄時代(1688〜1704)から使用。蛇の目。中江兆民、警世放言「―を携ふる有れば、蝙蝠傘を提る有り」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ

ハルシャギクの別称。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ

ジャノメチョウ科のチョウの総称。また、その一種。翅は円みを有し、灰褐色ないし黒褐色で蛇の目様の環紋がある。雄は小さく開張約4センチメートル、雌は約7センチメートル。幼虫はススキの葉を食う。

ジャノメチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

相撲で、土俵の外周に沿って約25センチメートルの幅で敷いてある砂。かつて二重土俵が使われていた時、二つの土俵の間に砂を敷いたためにこの名がある。蛇の目。→土俵場(図)。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ

劇場で、同心円をなす大小二つの回り舞台。また、この舞台で、中央の部分を動かさず、外周の部分だけを回転させること。蛇の目。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

相撲で、土俵の外周に沿って約25センチメートルの幅で敷いてある砂。かつて二重土俵が使われていた時、二つの土俵の間に砂を敷いたためにこの名がある。蛇の目。→土俵場(図)。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ

劇場で、同心円をなす大小二つの回り舞台。また、この舞台で、中央の部分を動かさず、外周の部分だけを回転させること。蛇の目。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃ‐の‐め【蛇の目】🔗⭐🔉

じゃ‐の‐め【蛇の目】

①輪貫わぬきと呼ぶ環の文様の俗称。また、その形の紋所の名。蛇の目・三つ蛇の目・捩ねじり蛇の目・九曜蛇の目などがある。弦巻。

蛇の目

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

②〔建〕肘壺ひじつぼの間に摩擦を減らすために挿入する輪。

③鋭い目つきの形容。

④「蛇の目傘」の略。

⑤「蛇の目回し」の略。

⇒じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

⇒じゃのめ‐そう【蛇の目草】

⇒じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】

⇒じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

⇒じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】

⇒蛇の目を灰汁で洗うたよう

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】🔗⭐🔉

じゃのめ‐がさ【蛇の目傘】

中心部と周辺とを黒・紺・赤色などに塗り、中を白くして、蛇の目の形を表した傘。黒蛇の目・渋蛇の目・奴やっこ蛇の目などがある。元禄時代(1688〜1704)から使用。蛇の目。中江兆民、警世放言「―を携ふる有れば、蝙蝠傘を提る有り」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ🔗⭐🔉

じゃのめ‐そう【蛇の目草】‥サウ

ハルシャギクの別称。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ🔗⭐🔉

じゃのめ‐ちょう【蛇の目蝶】‥テフ

ジャノメチョウ科のチョウの総称。また、その一種。翅は円みを有し、灰褐色ないし黒褐色で蛇の目様の環紋がある。雄は小さく開張約4センチメートル、雌は約7センチメートル。幼虫はススキの葉を食う。

ジャノメチョウ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】🔗⭐🔉

じゃのめ‐の‐すな【蛇の目の砂】

相撲で、土俵の外周に沿って約25センチメートルの幅で敷いてある砂。かつて二重土俵が使われていた時、二つの土俵の間に砂を敷いたためにこの名がある。蛇の目。→土俵場(図)。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ🔗⭐🔉

じゃのめ‐まわし【蛇の目回し】‥マハシ

劇場で、同心円をなす大小二つの回り舞台。また、この舞台で、中央の部分を動かさず、外周の部分だけを回転させること。蛇の目。

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

○蛇の目を灰汁で洗うたようじゃのめをあくであろうたよう

眼光のきわめて鋭いことの形容。また、物事を明白にするさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「何もかも申し上げたら明あかさ暗さが―になるであらう」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

○蛇の目を灰汁で洗うたようじゃのめをあくであろうたよう🔗⭐🔉

○蛇の目を灰汁で洗うたようじゃのめをあくであろうたよう

眼光のきわめて鋭いことの形容。また、物事を明白にするさま。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「何もかも申し上げたら明あかさ暗さが―になるであらう」

⇒じゃ‐の‐め【蛇の目】

シャノン【Claude Elwood Shannon】

アメリカの電気工学者・数学者。マサチューセッツ工科大学教授。情報理論の基礎を確立。(1916〜2001)

しゃ‐ば【車馬】

①車と馬。乗物。「―通行禁止」

②車をひいた馬。

⇒しゃば‐りょう【車馬料】

しゃば【娑婆】

①〔仏〕(梵語sahā 忍土・忍界と訳す)苦しみが多く、忍耐すべき世界の意。人間が現実に住んでいるこの世界。

②自由を束縛されている軍隊・牢獄・遊郭などに対して、その外の自由な世界。俗世間。

⇒しゃば‐いらい【娑婆以来】

⇒しゃば‐き【娑婆気】

⇒しゃば‐け【娑婆気】

⇒しゃば‐せかい【娑婆世界】

⇒しゃば‐っけ【娑婆っ気】

⇒しゃば‐ふさぎ【娑婆塞ぎ】

⇒しゃば‐ふさげ【娑婆塞げ】

⇒娑婆で見た弥三郎

シャバ【Shaba】

アフリカ中部、コンゴ民主共和国南東部の地方。銅・コバルト・ウランなどの鉱物資源が豊富。1960〜63年のコンゴ動乱では分離独立を図る。カタンガ。

じゃ‐はヂヤ‥

(助動詞ジャに終助詞ハの付いたもの)…だよ。並列にも用いる。…だの。天草本平家物語「菊地―原田―などといふものを」

ジャバ【Java】

サン‐マイクロシステムズ社が開発したコンピューターのプログラム言語の一種。オブジェクト指向性を備え、ネットワーク環境での利用にも適する。作成したソフトウェアがコンピューターの機種やオペレーティング‐システムに依存することなく動作するのが特徴。

じゃ‐ばい【麝煤】

(麝香のにおいのある墨の意)墨の異称。麝墨。

○蛇は一寸にして人を呑むじゃはいっすんにしてひとをのむ🔗⭐🔉

○蛇は一寸にして人を呑むじゃはいっすんにしてひとをのむ

蛇は1寸ほどのうちから人を呑む勢いがある。才ある者は幼少時にその片鱗を示す。「栴檀せんだんは双葉より芳かんばし」に同趣旨。

⇒じゃ【蛇】

しゃば‐いらい【娑婆以来】

江戸時代、遊郭内で知人に会ったときの挨拶の言葉。遊郭以外でも、久しぶりに会ったときに用いる。誹風柳多留3「―これはこれはと反りかへり」

⇒しゃば【娑婆】

しゃば‐き【娑婆気】

⇒しゃばけ。

⇒しゃば【娑婆】

しゃばく‐じょう【射爆場】‥ヂヤウ

射撃や爆撃の演習場。

しゃば‐け【娑婆気】

俗世間の名誉や欲念を離れない心。しゃばっけ。「―が多い奴」

⇒しゃば【娑婆】

しゃば‐せかい【娑婆世界】

(→)娑婆に同じ。

⇒しゃば【娑婆】

しゃば‐っけ【娑婆っ気】

シャバケの促音化。

⇒しゃば【娑婆】

じゃ‐ばみ【蛇食み】🔗⭐🔉

じゃ‐ばみ【蛇食み】

①山野で、円形に草木が生えない所。

②(出雲地方で)大蛇。うわばみ。(物類称呼)

じゃ‐ばら【蛇腹】🔗⭐🔉

じゃ‐ばら【蛇腹】

①蛇の腹のような形状・模様のもの。

②壁を囲繞して水平に取り付けた装飾的突出部。

③波の打込みを防ぐため和船の両舷側に高く組み上げた垣。蛇腹垣。

④襞ひだ状の伸縮するもの。特に、折畳式・組立式のカメラ・引伸機などで、レンズ取付部と本体とをつないでいる部分。遮光性の革・布などで作る。ベローズ。

蛇腹

⑤蛇腹糸の略。

⑥「蛇腹伏せ」の略。

⇒じゃばら‐いと【蛇腹糸】

⇒じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】

⇒じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】

⑤蛇腹糸の略。

⑥「蛇腹伏せ」の略。

⇒じゃばら‐いと【蛇腹糸】

⇒じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】

⇒じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】

⑤蛇腹糸の略。

⑥「蛇腹伏せ」の略。

⇒じゃばら‐いと【蛇腹糸】

⇒じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】

⇒じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】

⑤蛇腹糸の略。

⑥「蛇腹伏せ」の略。

⇒じゃばら‐いと【蛇腹糸】

⇒じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】

⇒じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】

じゃばら‐いと【蛇腹糸】🔗⭐🔉

じゃばら‐いと【蛇腹糸】

蛇腹伏せに用いる、縒よりを強くかけた糸。→片蛇腹。

⇒じゃ‐ばら【蛇腹】

じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】🔗⭐🔉

じゃばら‐ぎり【蛇腹切り】

(蛇腹に似た形になるから)キュウリなど細長い野菜の両面に、切り離さないよう細かく切れ目を入れて、小口切りにする切り方。

⇒じゃ‐ばら【蛇腹】

じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】🔗⭐🔉

じゃばら‐ぶせ【蛇腹伏せ】

左縒よりの糸と右縒の糸とを合わせて伏せ縫いにした縫い方。蛇腹縫い。伏せ組。

⇒じゃ‐ばら【蛇腹】

じゃ‐び【蛇皮】🔗⭐🔉

じゃ‐び【蛇皮】

蛇の表皮。

⇒じゃび‐せん【蛇皮線】

じゃび‐せん【蛇皮線】🔗⭐🔉

だ‐かん【蛇管】‥クワン🔗⭐🔉

だ‐かん【蛇管】‥クワン

①ゴム・ビニールなどでつくり、水・ガスなどの伝送に用いる屈伸自在の管。ホース。

②⇒じゃかん

だ‐こう【蛇行】‥カウ🔗⭐🔉

だ‐こう【蛇行】‥カウ

①蛇のように曲がりくねって行くこと。「―運転」

②〔地〕(meander)河流がうねうねと曲がっているもの。多くのS字型をつないだ形のものをいう。曲流。「―河川」「―流路」

だ‐しん【蛇心】🔗⭐🔉

だ‐しん【蛇心】

陰険な心。じゃしん。

⇒だしん‐ぶっこう【蛇心仏口】

だ‐そく【蛇足】🔗⭐🔉

だ‐そく【蛇足】

[戦国策斉策](蛇の絵を描く競争で、早く描きあげた者が足まで書きそえて負けになったという故事から)あっても益のない余計な物事。あっても無駄になるもの。蛇をえがいて足を添える。じゃそく。「―ながら申し上げます」

つち‐とりもち【土鳥黐・蛇菰】🔗⭐🔉

つち‐とりもち【土鳥黐・蛇菰】

ツチトリモチ科の多年草。西南日本の暖地に生える。緑葉をもたず、ハイノキ属の樹の根端に寄生。高さ6〜15センチメートル。地下茎は不規則な塊状、多肉、黄褐色で、鳥もちを採る。鱗苞を有する橙赤色の花茎を直立し、秋、楕円形の花穂に花を密生する。雌雄異株。山寺坊主。つちもち。

へび【蛇】🔗⭐🔉

へび【蛇】

(ヘミの転)トカゲ目ヘビ亜目の爬虫類の総称。爬虫類のなかで最も特殊な体形をもつ。すなわち体は円筒形で細長く、小鱗で瓦状に覆われ、肢と肢帯がないが、原始的なメクラヘビやボア類には後肢の痕跡がある。舌は細長く、先端は二分。小動物や鳥、鳥の卵を食う。有毒のものと無毒のものとがある。世界の熱帯・亜熱帯を中心に、メクラヘビ・ニシキヘビ(ボア・オオヘビ)・ヘビ(ナミヘビ)・クサリヘビ・コブラ・ミズヘビ・イトヘビ・ユウダなど13科約2700種が分布。不吉なもの、執念深いものとして嫌われるが、神やその使いとするところも多い。古名、くちなわ・ながむし・かがち。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒蛇穴に入る

⇒蛇穴を出づ

⇒蛇に噛まれて朽縄に怖じる

⇒蛇に見込まれた蛙

⇒蛇の生殺し

⇒蛇を画いて足を添える

⇒蛇を遣う

○蛇穴に入るへびあなにいる

蛇が冬眠のため穴に入る。俗に、蛇は春の彼岸に穴を出て秋の彼岸に穴に入るという。秋の彼岸を過ぎても穴に入らないことを「穴惑い」という。〈[季]秋〉

⇒へび【蛇】

○蛇穴を出づへびあなをいづ

地中で冬眠していた蛇が、春暖になって地上に出てくる。↔蛇穴に入る。〈[季]春〉

⇒へび【蛇】

○蛇穴に入るへびあなにいる🔗⭐🔉

○蛇穴に入るへびあなにいる

蛇が冬眠のため穴に入る。俗に、蛇は春の彼岸に穴を出て秋の彼岸に穴に入るという。秋の彼岸を過ぎても穴に入らないことを「穴惑い」という。〈[季]秋〉

⇒へび【蛇】

○蛇穴を出づへびあなをいづ🔗⭐🔉

○蛇穴を出づへびあなをいづ

地中で冬眠していた蛇が、春暖になって地上に出てくる。↔蛇穴に入る。〈[季]春〉

⇒へび【蛇】

ヘビー【heavy】

①重いさま。

②激しいさま。厳しいさま。「―な作業」

③転じて、激しい努力や勉強。「ラスト‐―」

⇒ヘビー‐きゅう【ヘビー級】

⇒ヘビー‐スモーカー【heavy smoker】

⇒ヘビー‐メタル【heavy metal】

⇒ヘビー‐ユーザー【heavy user】

ベビー【baby】

①赤ん坊。嬰児えいじ。

②小形の意。

⇒ベビー‐オイル【baby oil】

⇒ベビー‐カー

⇒ベビー‐ゴルフ

⇒ベビー‐サークル

⇒ベビー‐サイズ

⇒ベビー‐シッター【babysitter】

⇒ベビー‐セット【baby set】

⇒ベビー‐パウダー

⇒ベビー‐フード【baby food】

⇒ベビー‐ブーマー【baby boomer】

⇒ベビー‐ブーム【baby boom】

⇒ベビー‐フェース【baby face】

⇒ベビー‐ホテル

ベビー‐オイル【baby oil】

赤ん坊の肌を清潔に保つための油。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐カー

(和製語baby car)(赤ん坊を腰掛けた形で乗せる)乳母車。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐きゅう【ヘビー級】‥キフ

(heavyweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングでは、プロでは200ポンドを超えるもの、アマでは91キログラムを超えるもの。

⇒ヘビー【heavy】

ベビー‐ゴルフ

(和製語baby golf)狭い区域にホールを設けて行うゴルフ類似のゲーム。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐サークル

(和製語baby circle)赤ん坊を中に入れて遊ばせておくための、組立て式の囲い。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐サイズ

(和製語baby size)製品の、小型よりさらに一回り小さい大きさ。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐シッター【babysitter】

親の外出中などに、賃金をもらって子供の世話をする人。子守り。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐スモーカー【heavy smoker】

タバコをたくさん吸う人。

⇒ヘビー【heavy】

ベビー‐セット【baby set】

一そろいの洋式乳児服。

⇒ベビー【baby】

へび‐いちご【蛇苺】

バラ科の多年草。草地・路傍に普通。茎は地上を這い、長さ約60センチメートル。葉は3小葉から成る複葉。2〜3月頃、黄色の五弁花を開く。果実は紅色。イチゴとは別属。俗に有毒とされるが誤り。クチナワイチゴ。ドクイチゴ。〈[季]夏〉

ヘビイチゴ

撮影:関戸 勇

ベビー‐パウダー

(和製語baby powder)赤ん坊のあせもよけに体につける粉。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フード【baby food】

赤ん坊が食えるよう調理した食品。離乳食。特に市販のものをいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーマー【baby boomer】

ベビー‐ブームに生まれた人たち。日本では団塊の世代とも呼ばれる。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーム【baby boom】

出生率が急に高まった時期。特に、日本では第二次大戦後の1947〜49年頃をいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フェース【baby face】

子供のような顔つき。童顔。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ホテル

(和製語baby hotel)乳幼児を、一時的に預かったり宿泊させたりする無認可の保育施設。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐メタル【heavy metal】

ロック‐ミュージックの一種。金属的な大音響で強いビートをきかせて激しく演奏する。1970年代イギリスで発祥、80年代盛んとなる。ヘビメタ。

⇒ヘビー【heavy】

ヘビー‐ユーザー【heavy user】

それを大量に、または頻繁に使用する人。「インターネットの―」

⇒ヘビー【heavy】

へび‐がみ【蛇神】

①蛇を神とあがめたもの。

②蛇神憑つきの略。

⇒へびがみ‐つかい【蛇神遣い】

⇒へびがみ‐つき【蛇神憑き】

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ

蛇の霊を使役すること。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびがみ‐つき【蛇神憑き】

蛇の霊にとりつかれたという精神錯乱。また、その人。へびがみ。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥

タカ目ヘビクイワシ科の鳥。アフリカ産で1属1種。非常に脚が長く、草原など開けた土地にすみ、地上を歩きながらネズミ・ヘビ・トカゲ・カエル・昆虫などを捕食する。翼開張2メートル余。書記官鳥。

ヘビクイワシ

撮影:小宮輝之

ベビー‐パウダー

(和製語baby powder)赤ん坊のあせもよけに体につける粉。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フード【baby food】

赤ん坊が食えるよう調理した食品。離乳食。特に市販のものをいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーマー【baby boomer】

ベビー‐ブームに生まれた人たち。日本では団塊の世代とも呼ばれる。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーム【baby boom】

出生率が急に高まった時期。特に、日本では第二次大戦後の1947〜49年頃をいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フェース【baby face】

子供のような顔つき。童顔。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ホテル

(和製語baby hotel)乳幼児を、一時的に預かったり宿泊させたりする無認可の保育施設。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐メタル【heavy metal】

ロック‐ミュージックの一種。金属的な大音響で強いビートをきかせて激しく演奏する。1970年代イギリスで発祥、80年代盛んとなる。ヘビメタ。

⇒ヘビー【heavy】

ヘビー‐ユーザー【heavy user】

それを大量に、または頻繁に使用する人。「インターネットの―」

⇒ヘビー【heavy】

へび‐がみ【蛇神】

①蛇を神とあがめたもの。

②蛇神憑つきの略。

⇒へびがみ‐つかい【蛇神遣い】

⇒へびがみ‐つき【蛇神憑き】

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ

蛇の霊を使役すること。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびがみ‐つき【蛇神憑き】

蛇の霊にとりつかれたという精神錯乱。また、その人。へびがみ。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥

タカ目ヘビクイワシ科の鳥。アフリカ産で1属1種。非常に脚が長く、草原など開けた土地にすみ、地上を歩きながらネズミ・ヘビ・トカゲ・カエル・昆虫などを捕食する。翼開張2メートル余。書記官鳥。

ヘビクイワシ

撮影:小宮輝之

へび‐くち【蛇口】

紐などの端を円く環にしたもの。

へび‐ざ【蛇座】

(Serpens ラテン)北天の星座。ヘルクレス座と牛飼座との間にあり、7月中旬の夕刻に南中。

ベヒスタン【Behistun】

イラン西部のザグロス山脈中の村。付近の岩壁にダレイオス1世時代の大浮彫群像と楔形くさびがた文字の碑文とがある。ベヒストゥーン。

へび‐ぜめ【蛇責め】

拷問の一つ。罪人または嫌疑者をしばり、多くの蛇をまつわらせて責めるもの。

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ

①蛇を手なずけ、自由に扱って見物人に見せるもの。また、その興行師。幸田露伴、辻浄瑠璃「長虫を玩弄おもちゃにするが癖でと―の口上騒がしく」

②ぬらくら者。

⇒へびつかい‐ざ【蛇遣い座】

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥

(Ophiuchus ラテン)赤道上の星座。ヘルクレス座の南にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒へび‐つかい【蛇遣い】

へ‐ひと【戸人】

①一戸の家内の人。家族。皇太神宮儀式帳「―三人」↔戸主へぬし。

②封戸ふこ。持統紀「―増すこと皇子高市に二千戸」

へび‐どく【蛇毒】

毒蛇の毒腺から分泌される、プロテアーゼを含む有毒物質。ヘビの種により、神経毒・出血毒・溶血毒など種々あり、コブラは神経毒、マムシは出血毒・溶血毒。じゃどく。だどく。

へび‐とんぼ【蛇蜻蛉】

アミメカゲロウ目ヘビトンボ科の昆虫の総称。外見はややトンボに似るが、系統的にはウスバカゲロウ類に近く、トンボとの類縁は遠い。幼虫は渓流にすむ。その一種ヘビトンボは、体長約4センチメートル。翅は灰色で半透明、黄色い不規則紋がある。幼虫を孫太郎虫と称し、黒焼きにして子供の疳かんの薬に用いた。

へび‐くち【蛇口】

紐などの端を円く環にしたもの。

へび‐ざ【蛇座】

(Serpens ラテン)北天の星座。ヘルクレス座と牛飼座との間にあり、7月中旬の夕刻に南中。

ベヒスタン【Behistun】

イラン西部のザグロス山脈中の村。付近の岩壁にダレイオス1世時代の大浮彫群像と楔形くさびがた文字の碑文とがある。ベヒストゥーン。

へび‐ぜめ【蛇責め】

拷問の一つ。罪人または嫌疑者をしばり、多くの蛇をまつわらせて責めるもの。

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ

①蛇を手なずけ、自由に扱って見物人に見せるもの。また、その興行師。幸田露伴、辻浄瑠璃「長虫を玩弄おもちゃにするが癖でと―の口上騒がしく」

②ぬらくら者。

⇒へびつかい‐ざ【蛇遣い座】

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥

(Ophiuchus ラテン)赤道上の星座。ヘルクレス座の南にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒へび‐つかい【蛇遣い】

へ‐ひと【戸人】

①一戸の家内の人。家族。皇太神宮儀式帳「―三人」↔戸主へぬし。

②封戸ふこ。持統紀「―増すこと皇子高市に二千戸」

へび‐どく【蛇毒】

毒蛇の毒腺から分泌される、プロテアーゼを含む有毒物質。ヘビの種により、神経毒・出血毒・溶血毒など種々あり、コブラは神経毒、マムシは出血毒・溶血毒。じゃどく。だどく。

へび‐とんぼ【蛇蜻蛉】

アミメカゲロウ目ヘビトンボ科の昆虫の総称。外見はややトンボに似るが、系統的にはウスバカゲロウ類に近く、トンボとの類縁は遠い。幼虫は渓流にすむ。その一種ヘビトンボは、体長約4センチメートル。翅は灰色で半透明、黄色い不規則紋がある。幼虫を孫太郎虫と称し、黒焼きにして子供の疳かんの薬に用いた。

ベビー‐パウダー

(和製語baby powder)赤ん坊のあせもよけに体につける粉。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フード【baby food】

赤ん坊が食えるよう調理した食品。離乳食。特に市販のものをいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーマー【baby boomer】

ベビー‐ブームに生まれた人たち。日本では団塊の世代とも呼ばれる。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーム【baby boom】

出生率が急に高まった時期。特に、日本では第二次大戦後の1947〜49年頃をいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フェース【baby face】

子供のような顔つき。童顔。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ホテル

(和製語baby hotel)乳幼児を、一時的に預かったり宿泊させたりする無認可の保育施設。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐メタル【heavy metal】

ロック‐ミュージックの一種。金属的な大音響で強いビートをきかせて激しく演奏する。1970年代イギリスで発祥、80年代盛んとなる。ヘビメタ。

⇒ヘビー【heavy】

ヘビー‐ユーザー【heavy user】

それを大量に、または頻繁に使用する人。「インターネットの―」

⇒ヘビー【heavy】

へび‐がみ【蛇神】

①蛇を神とあがめたもの。

②蛇神憑つきの略。

⇒へびがみ‐つかい【蛇神遣い】

⇒へびがみ‐つき【蛇神憑き】

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ

蛇の霊を使役すること。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびがみ‐つき【蛇神憑き】

蛇の霊にとりつかれたという精神錯乱。また、その人。へびがみ。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥

タカ目ヘビクイワシ科の鳥。アフリカ産で1属1種。非常に脚が長く、草原など開けた土地にすみ、地上を歩きながらネズミ・ヘビ・トカゲ・カエル・昆虫などを捕食する。翼開張2メートル余。書記官鳥。

ヘビクイワシ

撮影:小宮輝之

ベビー‐パウダー

(和製語baby powder)赤ん坊のあせもよけに体につける粉。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フード【baby food】

赤ん坊が食えるよう調理した食品。離乳食。特に市販のものをいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーマー【baby boomer】

ベビー‐ブームに生まれた人たち。日本では団塊の世代とも呼ばれる。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ブーム【baby boom】

出生率が急に高まった時期。特に、日本では第二次大戦後の1947〜49年頃をいう。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐フェース【baby face】

子供のような顔つき。童顔。

⇒ベビー【baby】

ベビー‐ホテル

(和製語baby hotel)乳幼児を、一時的に預かったり宿泊させたりする無認可の保育施設。

⇒ベビー【baby】

ヘビー‐メタル【heavy metal】

ロック‐ミュージックの一種。金属的な大音響で強いビートをきかせて激しく演奏する。1970年代イギリスで発祥、80年代盛んとなる。ヘビメタ。

⇒ヘビー【heavy】

ヘビー‐ユーザー【heavy user】

それを大量に、または頻繁に使用する人。「インターネットの―」

⇒ヘビー【heavy】

へび‐がみ【蛇神】

①蛇を神とあがめたもの。

②蛇神憑つきの略。

⇒へびがみ‐つかい【蛇神遣い】

⇒へびがみ‐つき【蛇神憑き】

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ

蛇の霊を使役すること。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびがみ‐つき【蛇神憑き】

蛇の霊にとりつかれたという精神錯乱。また、その人。へびがみ。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥

タカ目ヘビクイワシ科の鳥。アフリカ産で1属1種。非常に脚が長く、草原など開けた土地にすみ、地上を歩きながらネズミ・ヘビ・トカゲ・カエル・昆虫などを捕食する。翼開張2メートル余。書記官鳥。

ヘビクイワシ

撮影:小宮輝之

へび‐くち【蛇口】

紐などの端を円く環にしたもの。

へび‐ざ【蛇座】

(Serpens ラテン)北天の星座。ヘルクレス座と牛飼座との間にあり、7月中旬の夕刻に南中。

ベヒスタン【Behistun】

イラン西部のザグロス山脈中の村。付近の岩壁にダレイオス1世時代の大浮彫群像と楔形くさびがた文字の碑文とがある。ベヒストゥーン。

へび‐ぜめ【蛇責め】

拷問の一つ。罪人または嫌疑者をしばり、多くの蛇をまつわらせて責めるもの。

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ

①蛇を手なずけ、自由に扱って見物人に見せるもの。また、その興行師。幸田露伴、辻浄瑠璃「長虫を玩弄おもちゃにするが癖でと―の口上騒がしく」

②ぬらくら者。

⇒へびつかい‐ざ【蛇遣い座】

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥

(Ophiuchus ラテン)赤道上の星座。ヘルクレス座の南にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒へび‐つかい【蛇遣い】

へ‐ひと【戸人】

①一戸の家内の人。家族。皇太神宮儀式帳「―三人」↔戸主へぬし。

②封戸ふこ。持統紀「―増すこと皇子高市に二千戸」

へび‐どく【蛇毒】

毒蛇の毒腺から分泌される、プロテアーゼを含む有毒物質。ヘビの種により、神経毒・出血毒・溶血毒など種々あり、コブラは神経毒、マムシは出血毒・溶血毒。じゃどく。だどく。

へび‐とんぼ【蛇蜻蛉】

アミメカゲロウ目ヘビトンボ科の昆虫の総称。外見はややトンボに似るが、系統的にはウスバカゲロウ類に近く、トンボとの類縁は遠い。幼虫は渓流にすむ。その一種ヘビトンボは、体長約4センチメートル。翅は灰色で半透明、黄色い不規則紋がある。幼虫を孫太郎虫と称し、黒焼きにして子供の疳かんの薬に用いた。

へび‐くち【蛇口】

紐などの端を円く環にしたもの。

へび‐ざ【蛇座】

(Serpens ラテン)北天の星座。ヘルクレス座と牛飼座との間にあり、7月中旬の夕刻に南中。

ベヒスタン【Behistun】

イラン西部のザグロス山脈中の村。付近の岩壁にダレイオス1世時代の大浮彫群像と楔形くさびがた文字の碑文とがある。ベヒストゥーン。

へび‐ぜめ【蛇責め】

拷問の一つ。罪人または嫌疑者をしばり、多くの蛇をまつわらせて責めるもの。

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ

①蛇を手なずけ、自由に扱って見物人に見せるもの。また、その興行師。幸田露伴、辻浄瑠璃「長虫を玩弄おもちゃにするが癖でと―の口上騒がしく」

②ぬらくら者。

⇒へびつかい‐ざ【蛇遣い座】

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥

(Ophiuchus ラテン)赤道上の星座。ヘルクレス座の南にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒へび‐つかい【蛇遣い】

へ‐ひと【戸人】

①一戸の家内の人。家族。皇太神宮儀式帳「―三人」↔戸主へぬし。

②封戸ふこ。持統紀「―増すこと皇子高市に二千戸」

へび‐どく【蛇毒】

毒蛇の毒腺から分泌される、プロテアーゼを含む有毒物質。ヘビの種により、神経毒・出血毒・溶血毒など種々あり、コブラは神経毒、マムシは出血毒・溶血毒。じゃどく。だどく。

へび‐とんぼ【蛇蜻蛉】

アミメカゲロウ目ヘビトンボ科の昆虫の総称。外見はややトンボに似るが、系統的にはウスバカゲロウ類に近く、トンボとの類縁は遠い。幼虫は渓流にすむ。その一種ヘビトンボは、体長約4センチメートル。翅は灰色で半透明、黄色い不規則紋がある。幼虫を孫太郎虫と称し、黒焼きにして子供の疳かんの薬に用いた。

へび‐がみ【蛇神】🔗⭐🔉

へび‐がみ【蛇神】

①蛇を神とあがめたもの。

②蛇神憑つきの略。

⇒へびがみ‐つかい【蛇神遣い】

⇒へびがみ‐つき【蛇神憑き】

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ🔗⭐🔉

へびがみ‐つかい【蛇神遣い】‥ツカヒ

蛇の霊を使役すること。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびがみ‐つき【蛇神憑き】🔗⭐🔉

へびがみ‐つき【蛇神憑き】

蛇の霊にとりつかれたという精神錯乱。また、その人。へびがみ。

⇒へび‐がみ【蛇神】

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥🔗⭐🔉

へびくい‐わし【蛇喰い鷲】‥クヒ‥

タカ目ヘビクイワシ科の鳥。アフリカ産で1属1種。非常に脚が長く、草原など開けた土地にすみ、地上を歩きながらネズミ・ヘビ・トカゲ・カエル・昆虫などを捕食する。翼開張2メートル余。書記官鳥。

ヘビクイワシ

撮影:小宮輝之

へび‐くち【蛇口】🔗⭐🔉

へび‐くち【蛇口】

紐などの端を円く環にしたもの。

へび‐ざ【蛇座】🔗⭐🔉

へび‐ざ【蛇座】

(Serpens ラテン)北天の星座。ヘルクレス座と牛飼座との間にあり、7月中旬の夕刻に南中。

へび‐ぜめ【蛇責め】🔗⭐🔉

へび‐ぜめ【蛇責め】

拷問の一つ。罪人または嫌疑者をしばり、多くの蛇をまつわらせて責めるもの。

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ🔗⭐🔉

へび‐つかい【蛇遣い】‥ツカヒ

①蛇を手なずけ、自由に扱って見物人に見せるもの。また、その興行師。幸田露伴、辻浄瑠璃「長虫を玩弄おもちゃにするが癖でと―の口上騒がしく」

②ぬらくら者。

⇒へびつかい‐ざ【蛇遣い座】

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥🔗⭐🔉

へびつかい‐ざ【蛇遣い座】‥ツカヒ‥

(Ophiuchus ラテン)赤道上の星座。ヘルクレス座の南にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒へび‐つかい【蛇遣い】

へび‐どく【蛇毒】🔗⭐🔉

へび‐どく【蛇毒】

毒蛇の毒腺から分泌される、プロテアーゼを含む有毒物質。ヘビの種により、神経毒・出血毒・溶血毒など種々あり、コブラは神経毒、マムシは出血毒・溶血毒。じゃどく。だどく。

○蛇に噛まれて朽縄に怖じるへびにかまれてくちなわにおじる🔗⭐🔉

○蛇に噛まれて朽縄に怖じるへびにかまれてくちなわにおじる

一度痛い目にあったあと、必要以上に用心深くなることのたとえ。

⇒へび【蛇】

○蛇に見込まれた蛙へびにみこまれたかえる🔗⭐🔉

○蛇に見込まれた蛙へびにみこまれたかえる

(蛇が蛙をにらむと蛙が動けなくなるという俗説から)恐ろしさに身がすくんで動けなくなった状態。とても対抗できない相手と向き合って、十分に力が出ないさまにいう。蛇に睨にらまれた蛙。

⇒へび【蛇】

へび‐の‐きぬ【蛇の衣】

蛇の脱殻ぬけがら。白く半透明で、蛇の形そのままに樹の枝や垣根にかかっているのを、多く梅雨明けの頃に見かける。〈[季]夏〉

へび‐の‐きぬ【蛇の衣】🔗⭐🔉

へび‐の‐きぬ【蛇の衣】

蛇の脱殻ぬけがら。白く半透明で、蛇の形そのままに樹の枝や垣根にかかっているのを、多く梅雨明けの頃に見かける。〈[季]夏〉

○蛇の生殺しへびのなまごろし

①半死半生の状態にして放置すること。

②物事にある程度まで手をつけながら決着はつけずにおくこと。

⇒へび【蛇】

○蛇の生殺しへびのなまごろし🔗⭐🔉

○蛇の生殺しへびのなまごろし

①半死半生の状態にして放置すること。

②物事にある程度まで手をつけながら決着はつけずにおくこと。

⇒へび【蛇】

へ‐ひり【放屁】

屁へをひること。また、その人。古今著聞集16「―の判官代といふ者ありけり」

⇒へひり‐むし【放屁虫】

へひり‐むし【放屁虫】

ゴミムシ・オサムシ・カメムシなど、特にミイデラゴミムシのように、捕らえると悪臭・ガスを放つ昆虫の俗称。へっぴりむし。へこきむし。〈[季]秋〉

⇒へ‐ひり【放屁】

○蛇を画いて足を添えるへびをえがいてあしをそえる🔗⭐🔉

○蛇を画いて足を添えるへびをえがいてあしをそえる

わざわざ無用なことをするたとえ。蛇に足を添える。蛇足。

⇒へび【蛇】

○蛇を遣うへびをつかう🔗⭐🔉

○蛇を遣うへびをつかう

のらくら過ごす。「蛇をやる」「蛇をまぜる」とも。(俚言集覧)

⇒へび【蛇】

ヘファイストス【Hēphaistos】

ギリシア神話で、火と鍛冶の神。ゼウスとヘラ(またはヘラだけ)の子で、足が悪く醜貌。美の女神アフロディテの夫。

ペプシン【pepsin】

プロテアーゼの一種。胃液中にあり、酸、特に塩酸との協同作用によって、蛋白質を分解する。

へ‐ふだ【戸札】

戸籍。人別帳。

ヘプタン【heptane】

分子式C7H16 石油中に存在するパラフィン炭化水素。九つの異性体がある(光学異性体を入れると10)。オクタン価が0で、ガソリン‐エンジンのアンチノック性の標準の一つ。

ペプチダーゼ【peptidase】

ポリペプチドのペプチド結合を加水分解する酵素。作用機能としてはプロテアーゼと同じ。ペプチド分解酵素。

ペプチド【peptide】

ペプチド結合によってアミノ酸2個以上が結合した化合物。アミノ酸の数に従って2個のものをジペプチド、3個のものをトリペプチド、さらに多数のアミノ酸から成るものをポリペプチドという。加水分解でアミノ酸になる。

⇒ペプチド‐けつごう【ペプチド結合】

⇒ペプチド‐ホルモン【peptide hormone】

ペプチド‐けつごう【ペプチド結合】‥ガフ

蛋白質の構造の主要な結合様式。2個のアミノ酸の一方のカルボキシ基と、他方のアミノ基が脱水縮合して生じた結合。

⇒ペプチド【peptide】

ペプチド‐ホルモン【peptide hormone】

ペプチドから成るホルモンの総称。インシュリン、プロラクチンなど脳下垂体から分泌されるホルモン、甲状腺刺激ホルモン放出因子などを含む。広義には、ステロイド‐ホルモンとの対比として、アドレナリンなどアミノ酸誘導体のものも含める。

⇒ペプチド【peptide】

ペプトン【peptone】

蛋白質がペプシンその他のプロテアーゼによって部分的に分解された中間生成物。食物中の蛋白質は胃液中のペプシンによって消化されてペプトンとなり、さらに腸液中のエレプシンなどによってアミノ酸にまで分解・吸収される。

ヘプバーン【Audrey Hepburn】

アメリカの映画女優。ベルギー生れ。「ローマの休日」で主演、ショート‐ヘアを流行させ、世界的人気女優となる。ほかに「麗しのサブリナ」「昼下りの情事」などに出演。(1929〜1993)

ヘプバーン

提供:毎日新聞社

ヘプバーン【J. C. Hepburn】

⇒ヘボン

ヘプバーン【Katharine Hepburn】

アメリカの映画女優。「旅情」「冬のライオン」「黄昏」などに出演。アカデミー主演女優賞4回受賞。(1907〜2003)

ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

他民族がイスラエルの民を呼ぶのに用いた名称。ヘブリュー。

⇒ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

(Hebrew)ユダヤ民族によって用いられている言語。アフロ‐アジア語族中のセム語派北西セム語群に属する。旧約聖書は古代ヘブライ語で書かれた。その後、日常語としてのヘブライ語は衰退するが、1948年イスラエル建国とともに現代ヘブライ語として復活し、公用語に採用。

⇒ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

ヘブライズム【Hebraism】

ヘブライ人の思想・文化。ユダヤ教・キリスト教の思想の基をなす。ヘレニズムとともにヨーロッパ思想の源流の一つ。

ペプラム【peplum】

上着・胴着・ブラウスなどのウェストから下の、フレアーやギャザーを入れた短い切替え部分。

⇒ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ジャケットのウェスト部分がフレアーになった婦人用のスーツ。

⇒ペプラム【peplum】

ヘブリディーズ‐しょとう【ヘブリディーズ諸島】‥タウ

(Hebrides Islands)イギリス、スコットランド北西岸沖にある諸島。冷涼で、漁業・観光・ツイード織物が主産業。

ヘブン【heaven】

天。天国。

へへ

陰門の異称。〈日葡辞書〉

べべ

①(幼児語)着物。福富長者物語「赤き―かと見しは、頭つぶりにあへし血なりけり」

②陰門の異称。(物類称呼)

③子牛。

ベ‐へい‐れん【ベ平連】

「ベトナムに平和を!市民連合」の略称。1965年に結成された、ベトナム戦争を終わらせることを目的とする市民運動の組織。74年解散。

べべ‐の‐こ【べべの子】

子牛。べこ。〈日葡辞書〉

へへののもへじ

文字遊戯の一つ。平仮名のへへ(眉)、のの(目)、も(鼻)、へ(口)、じ(輪郭)の7字で顔を書いたもの。へのへのもへじ。

へへ‐やか

のんびりと時日をすごすさま。物事ののんびりしたさま。荏苒じんぜん。類聚名義抄「荏苒、ヘヽヤカニシテ」

ベベル‐ギア【bevel gear】

〔機〕(→)傘歯車かさはぐるま。

ペヘレイ【pejerrey スペイン】

(魚の王様の意)トウゴロウイワシ科の淡水産の硬骨魚。体は細長く、銀白色。アルゼンチンから移入され、各地で養殖や放流が行われている。

ペヘレイ

提供:東京動物園協会

ヘプバーン【J. C. Hepburn】

⇒ヘボン

ヘプバーン【Katharine Hepburn】

アメリカの映画女優。「旅情」「冬のライオン」「黄昏」などに出演。アカデミー主演女優賞4回受賞。(1907〜2003)

ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

他民族がイスラエルの民を呼ぶのに用いた名称。ヘブリュー。

⇒ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

(Hebrew)ユダヤ民族によって用いられている言語。アフロ‐アジア語族中のセム語派北西セム語群に属する。旧約聖書は古代ヘブライ語で書かれた。その後、日常語としてのヘブライ語は衰退するが、1948年イスラエル建国とともに現代ヘブライ語として復活し、公用語に採用。

⇒ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

ヘブライズム【Hebraism】

ヘブライ人の思想・文化。ユダヤ教・キリスト教の思想の基をなす。ヘレニズムとともにヨーロッパ思想の源流の一つ。

ペプラム【peplum】

上着・胴着・ブラウスなどのウェストから下の、フレアーやギャザーを入れた短い切替え部分。

⇒ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ジャケットのウェスト部分がフレアーになった婦人用のスーツ。

⇒ペプラム【peplum】

ヘブリディーズ‐しょとう【ヘブリディーズ諸島】‥タウ

(Hebrides Islands)イギリス、スコットランド北西岸沖にある諸島。冷涼で、漁業・観光・ツイード織物が主産業。

ヘブン【heaven】

天。天国。

へへ

陰門の異称。〈日葡辞書〉

べべ

①(幼児語)着物。福富長者物語「赤き―かと見しは、頭つぶりにあへし血なりけり」

②陰門の異称。(物類称呼)

③子牛。

ベ‐へい‐れん【ベ平連】

「ベトナムに平和を!市民連合」の略称。1965年に結成された、ベトナム戦争を終わらせることを目的とする市民運動の組織。74年解散。

べべ‐の‐こ【べべの子】

子牛。べこ。〈日葡辞書〉

へへののもへじ

文字遊戯の一つ。平仮名のへへ(眉)、のの(目)、も(鼻)、へ(口)、じ(輪郭)の7字で顔を書いたもの。へのへのもへじ。

へへ‐やか

のんびりと時日をすごすさま。物事ののんびりしたさま。荏苒じんぜん。類聚名義抄「荏苒、ヘヽヤカニシテ」

ベベル‐ギア【bevel gear】

〔機〕(→)傘歯車かさはぐるま。

ペヘレイ【pejerrey スペイン】

(魚の王様の意)トウゴロウイワシ科の淡水産の硬骨魚。体は細長く、銀白色。アルゼンチンから移入され、各地で養殖や放流が行われている。

ペヘレイ

提供:東京動物園協会

へべれけ

ひどく酒に酔って正体をなくしたさま。「―になるまで飲む」

ペペロミア【Peperomia ラテン】

コショウ科の熱帯性観葉植物。肉質の小形草本で、葉に美しい白斑のあるものなど種類が多い。広義には、コショウ科サダソウ属植物(その学名)で、アジア・アメリカの熱帯から温帯に約500種が分布。南日本にはサダソウが自生。

へぼ

(東北・九州地方で)水疱瘡みずぼうそう。へなも。

へ‐ぼ

(平凡の略か)

①わざのまずいこと。また、その人。へた。俚言集覧「下手を―と云、―棋・―象棋など云」。「―な絵」

②野菜・果物などのできの悪いもの。「―きゅうり」

へぼ・い

〔形〕

(「へぼ」を形容詞化した俗語)へたである。できが悪い。「―・い作品」

ペポ‐カボチャ【ペポ南瓜】

(pepo)カボチャの一種。ペポは種小名。茎・花梗は5稜。北米東部原産。ソウメンカボチャ・ポンキンなど多くの品種があり、果実の大きさ、色などさまざま。食用のほか、観賞用・飼料用。→カボチャ

へぼ‐がや【へぼ榧】

〔植〕(→)イヌガヤの別称。

ヘボン【James Curtis Hepburn】

アメリカ長老派教会宣教師・医師。1859年(安政6)来日、医療・伝道のかたわら、最初の和英・英和辞典(和英語林集成)を完成、ヘボン式ローマ字を創始。明治学院を創立。92年(明治25)帰国。日本名、平文。ヘプバーン。(1815〜1911)→和英語林集成。

⇒ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

日本語をローマ字で表す綴り方の一つ。1885年羅馬字会が提唱し、ヘボンが「和英語林集成」第3版に採用した方式。

⇒ヘボン【James Curtis Hepburn】

へま

まのぬけたこと。気のきかないこと。また、失敗すること。「―をする」「―なことを言う」

へ‐まさ・る【経優る】

〔自四〕

年を経て次第にまさってゆく。源氏物語槿「昔よりもあまた―・りておぼさるれば」

ヘマタイト【hematite】

(→)赤鉄鉱。

ヘマトキシリン【hematoxylin】

分子式C16H14O6 動植物組織の顕微鏡検査用染色剤。ロッグウッドの樹の心材から得る。

ヘマトクリット【hematocrit】

血液中に占める血球の容積百分率を測定するためのガラス製毛細管。これに凝固を防いだ血液を入れ、遠心分離器で沈降させ、血球層の全長に対する百分比(ヘマトクリット値)を測る。種々の疾病で変化するので診断に使う。

へまむし‐にゅうどう【へまむし入道】‥ニフダウ

文字遊戯の一つ。片仮名ヘを頭、マを目、ムを鼻とし、シを口とあごとにあて、草書の「入道」の2字を身体にあてたもの。また、ヨを耳にあてて、「へまむしよ入道」とも。

へまむしよ入道

へべれけ

ひどく酒に酔って正体をなくしたさま。「―になるまで飲む」

ペペロミア【Peperomia ラテン】

コショウ科の熱帯性観葉植物。肉質の小形草本で、葉に美しい白斑のあるものなど種類が多い。広義には、コショウ科サダソウ属植物(その学名)で、アジア・アメリカの熱帯から温帯に約500種が分布。南日本にはサダソウが自生。

へぼ

(東北・九州地方で)水疱瘡みずぼうそう。へなも。

へ‐ぼ

(平凡の略か)

①わざのまずいこと。また、その人。へた。俚言集覧「下手を―と云、―棋・―象棋など云」。「―な絵」

②野菜・果物などのできの悪いもの。「―きゅうり」

へぼ・い

〔形〕

(「へぼ」を形容詞化した俗語)へたである。できが悪い。「―・い作品」

ペポ‐カボチャ【ペポ南瓜】

(pepo)カボチャの一種。ペポは種小名。茎・花梗は5稜。北米東部原産。ソウメンカボチャ・ポンキンなど多くの品種があり、果実の大きさ、色などさまざま。食用のほか、観賞用・飼料用。→カボチャ

へぼ‐がや【へぼ榧】

〔植〕(→)イヌガヤの別称。

ヘボン【James Curtis Hepburn】

アメリカ長老派教会宣教師・医師。1859年(安政6)来日、医療・伝道のかたわら、最初の和英・英和辞典(和英語林集成)を完成、ヘボン式ローマ字を創始。明治学院を創立。92年(明治25)帰国。日本名、平文。ヘプバーン。(1815〜1911)→和英語林集成。

⇒ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

日本語をローマ字で表す綴り方の一つ。1885年羅馬字会が提唱し、ヘボンが「和英語林集成」第3版に採用した方式。

⇒ヘボン【James Curtis Hepburn】

へま

まのぬけたこと。気のきかないこと。また、失敗すること。「―をする」「―なことを言う」

へ‐まさ・る【経優る】

〔自四〕

年を経て次第にまさってゆく。源氏物語槿「昔よりもあまた―・りておぼさるれば」

ヘマタイト【hematite】

(→)赤鉄鉱。

ヘマトキシリン【hematoxylin】

分子式C16H14O6 動植物組織の顕微鏡検査用染色剤。ロッグウッドの樹の心材から得る。

ヘマトクリット【hematocrit】

血液中に占める血球の容積百分率を測定するためのガラス製毛細管。これに凝固を防いだ血液を入れ、遠心分離器で沈降させ、血球層の全長に対する百分比(ヘマトクリット値)を測る。種々の疾病で変化するので診断に使う。

へまむし‐にゅうどう【へまむし入道】‥ニフダウ

文字遊戯の一つ。片仮名ヘを頭、マを目、ムを鼻とし、シを口とあごとにあて、草書の「入道」の2字を身体にあてたもの。また、ヨを耳にあてて、「へまむしよ入道」とも。

へまむしよ入道

へみ【蛇】

ヘビの古称。仏足石歌「四つの―五つのものの集まれる穢き身をば」。〈倭名類聚鈔19〉

へみ【椐】

〔植〕ヤブデマリの異称。〈倭名類聚鈔20〉

へみ‐いちご【蛇苺】

⇒へびいちご。〈本草和名〉

べ‐みん【部民】

大化改新以前における私有民の総称。朝廷全体に隷属するものを品部しなべ、天皇が皇族のために設定したものを子代こしろ・名代なしろ、諸豪族に隷属するものを部曲かきべという。大化改新ですべて廃止されることになったが、品部の一部は律令制官庁に配属されて残り、部曲は律令貴族の給与の一部である封戸ふこに変質した。べのたみ。ぶみん。

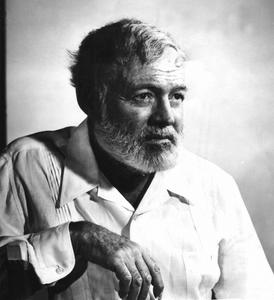

ヘミングウェー【Ernest Hemingway】

アメリカの小説家。「失われた世代」に属し、ハード‐ボイルド文学の先駆者。小説「日はまた昇る」「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「老人と海」など。ノーベル賞。(1899〜1961)

ヘミングウェー

提供:Photos12/APL

へみ【蛇】

ヘビの古称。仏足石歌「四つの―五つのものの集まれる穢き身をば」。〈倭名類聚鈔19〉

へみ【椐】

〔植〕ヤブデマリの異称。〈倭名類聚鈔20〉

へみ‐いちご【蛇苺】

⇒へびいちご。〈本草和名〉

べ‐みん【部民】

大化改新以前における私有民の総称。朝廷全体に隷属するものを品部しなべ、天皇が皇族のために設定したものを子代こしろ・名代なしろ、諸豪族に隷属するものを部曲かきべという。大化改新ですべて廃止されることになったが、品部の一部は律令制官庁に配属されて残り、部曲は律令貴族の給与の一部である封戸ふこに変質した。べのたみ。ぶみん。

ヘミングウェー【Ernest Hemingway】

アメリカの小説家。「失われた世代」に属し、ハード‐ボイルド文学の先駆者。小説「日はまた昇る」「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「老人と海」など。ノーベル賞。(1899〜1961)

ヘミングウェー

提供:Photos12/APL

ヘム【Häm ドイツ】

〔生〕ポルフィリンと鉄の錯体で、ヘモグロビン・チトクロムなどの分子の構成要素。多種類があり、蛋白質と結合し、生体内で重要な機能をもつ。

ヘム【hem】

へり。ふち。特に衣服の裾の折返し。

ヘム‐ステッチ【hem-stitch】

ほつれ止めと装飾を兼ねて、ハンカチなどの縁にするかがり。ドロンワークで、抜いた織糸を束ねるステッチ。

ヘム‐たんぱくしつ【ヘム蛋白質】

分子中にヘム(Häm ドイツ)を含む蛋白質の総称。ヘムや蛋白質の種類によって異なるが普通は赤色。酸素運搬体のヘモグロビン・ミオグロビン、電子伝達に関与するチトクロム、酵素作用をもつカタラーゼの類。

ヘムロック【hemlock】

①ドクニンジン。また、それから採った毒薬。

②カナダ‐ツガなどツガ属の英名。

へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】

〔自五〕

方々をめぐりあるく。旅行して国々をめぐる。遍歴する。

ヘモグロビン【hemoglobin】

鉄を含む色素(ヘム)と蛋白質(グロビン)とが結合した化合物。赤血球中などに含まれる。容易に酸素と結合し、主に脊椎動物の呼吸における酸素の運搬に重要な働きをする。酸化したもの(オキシヘモグロビン)は鮮紅色、還元したものは暗赤色。血色素。血赤素。血球素。

ヘモシアニン【hemocyanin】

軟体動物・甲殻類などの血漿中に含まれる色素蛋白質の一つ。酸素と結合してこれを運搬する。脊椎動物のヘモグロビンに対応するもので、銅を含み、酸化したものは青色、還元したものは無色。血青素。

ヘモジデリン【hemosiderin】

血鉄素。水酸化第二鉄と蛋白質のゲル状結合体で、鉄含量が多く結合がゆるいため、組織化学的に鉄反応陽性。鉄過剰の時、組織内に沈着し、ヘモジデロージス(血鉄素症)を起こす。

へ‐や【部屋】

①家の内で定まった人の用にあてる室。曹司ぞうし。曲房。宇津保物語祭使「冬は雪をつみて―につどへたること年重なりぬ」

②座敷。間ま。室。

③民家の寝室。ねま。

④物を入れる所。なんど。物置。落窪物語1「くるる戸の廂ひさし二間ある―の、酢・酒・魚などまさなくしたる―の」。「炭―」

⑤殿中の女中の居間。つぼね。

⑥江戸時代、諸大名の江戸屋敷で、小者こもの・人足などの詰所。

⑦召使女が妾となって室を賜ったもの。「お―様」

⑧相撲で、年寄(親方)が弟子を養成する所。力士はいずれかの部屋に分属する。

ヘヤ【hair】

⇒ヘア

ペヤ【pair】

⇒ペア

へや‐おや【部屋親】

江戸時代、部屋子を召し使う奥女中。

へや‐がしら【部屋頭】

江戸時代、諸大名の江戸屋敷の小者または人足などの親方。

へ‐やかた【舳屋形】

船の舳先に設けた屋形。

へや‐がた【部屋方】

江戸時代、大名屋敷の奥女中に仕えた召使。浮世風呂3「いはねどしるき―風俗」

へや‐ぎ【部屋着】

室内でくつろいだ時に着る衣服。

へや‐ご【部屋子】

①部屋住みの子。親がかりの人。曹司ぞうし。

②江戸時代、奥女中に召し使われた小間使。部屋方がた。

③武家屋敷の奉公人の部屋にいる食客。

へや‐しゅう【部屋衆】

室町時代、将軍の信任を得て近侍した武将で、毎夜順次に将軍の寝所で宿直した役。

へや‐ずみ【部屋住み】

嫡男のまだ家督を相続しない間の身分。また、次男以下で分家・独立せず親や兄の家に在る者。曹司ぞうし住み。

へや‐もち【部屋持】

部屋持女郎の略。吉原で、自分の部屋を持っている遊女。部屋を持たない新造女郎の進級したもの。座敷持の下位。

へや‐わり【部屋割り】

宿泊者などの、部屋の割当てを決めること。

へら【箆】

竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り、先端をやや尖らせた道具。折り目・しるしをつけ、または漆・糊を練ったり塗ったりするのに用いる。

⇒箆を使う

へら【鐴】

犂からすきの耳、すなわち犂先すきさきの後方にあって土塊を反かえし砕く部分。〈倭名類聚鈔15〉

ヘラ【Hēra】

ギリシア神話で最高の女神。クロノスとレアとの娘。女性の保護神、結婚もつかさどる。嫉妬心が強く、夫ゼウスの恋人やその子を迫害。→ジュノー

べら【遍羅】

ベラ科の硬骨魚の総称。小形で、暖海沿岸の岩礁や藻の間にすみ、体色美しく、雌雄で色彩・名称が異なるもの、また、雌として成熟し、産卵後は雄に性転換するものが多い。〈[季]夏〉

ぺら

①(明治期の語。「片羅」とも書く)紙幣。さつ。

②(紙など)薄いもの1枚。

③半ぺらの略。特に二百字詰原稿用紙をいう。

ヘラート【Herāt】

アフガニスタン北西部の都市。アレクサンドロス大王によって建設、以後クルト朝・ティムール朝の首都。人口17万7千(1988)。

ベラーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

へら‐おおばこ【箆大葉子】‥オホ‥

オオバコ科の多年草。ヨーロッパ原産。日本各地に帰化して土手などに雑草化する。根生葉は細長く箆へら状でほぼ直立し、オオバコのように広がらない。夏に長い花茎を直立し、上部に無数の小花を穂状に密集。白い花冠から飛び出る長い雄しべの紫色の葯やくが目立つ。北アメリカをはじめ世界に広く帰化。

ペラグラ【pellagra イタリア】

露出部の皮膚に紅斑を生じ、かつ神経および消化器障害を併発する疾患。ビタミンB複合体、特にニコチン酸の欠乏が原因とされる。

ヘラクリウス【Heraclius】

(1世)東ローマ皇帝(在位610〜641)。クーデターで帝位につきヘラクリウス朝を創始。ササン朝ペルシアと戦いシリア・エジプトを奪回し、テマ(軍管区)を設定。ギリシア語を公用語化するなど帝国のギリシア的均質化を図った。ヘラクレイオス。(575頃〜641)

ベラクルス【Veracruz】

(「真の十字架」の意)メキシコ南東部の都市。メキシコ湾に面し、植民地時代以来、同国最大の港湾都市。人口65万6千(2003)。

ヘラクレイトス【Hērakleitos】

古代ギリシアの哲学者。万物は根源的実体である火の変化したもので、永遠の生成消滅のうちにあるが(万物流転)、この生滅は相互に転化しあう相対立するものの緊張的調和によって不変の秩序(ロゴス)を示すと説いた。(前535頃〜前475頃)

ヘラクレス【Hēraklēs】

①ギリシア神話中最大の英雄。ゼウスとアルクメネとの子。諸方を遍歴し、猛獣・怪物を退治したが、妻の嫉妬のため、非業の最期を遂げた。ヘラクレスの物語は「十二の功業」を中心としてさまざまの武勇伝が付加されたもので、相互に矛盾する部分がある。ヘルクレス。

②(Hercules)大阪証券取引所が2002年に開設した新興企業向け株式市場。00年開設のナスダック‐ジャパン市場がその前身。→マザーズ

へらこ・い

〔形〕

(四国地方などで)ずるい。

ペラ‐ごろ

(「オペラのごろつき」の意)大正中期、浅草オペラが流行したころ、歌劇女優を追いまわしたり、劇場に出入りしたりした若者たち。

へら‐さぎ【箆鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。サギに似て大きく、全身純白色。嘴くちばしが長く、箆状なのが特徴。アジア・ヨーロッパ中北部の水辺にすみ、日本には冬期少数が渡来。

へらさぎ

ヘム【Häm ドイツ】

〔生〕ポルフィリンと鉄の錯体で、ヘモグロビン・チトクロムなどの分子の構成要素。多種類があり、蛋白質と結合し、生体内で重要な機能をもつ。

ヘム【hem】

へり。ふち。特に衣服の裾の折返し。

ヘム‐ステッチ【hem-stitch】

ほつれ止めと装飾を兼ねて、ハンカチなどの縁にするかがり。ドロンワークで、抜いた織糸を束ねるステッチ。

ヘム‐たんぱくしつ【ヘム蛋白質】

分子中にヘム(Häm ドイツ)を含む蛋白質の総称。ヘムや蛋白質の種類によって異なるが普通は赤色。酸素運搬体のヘモグロビン・ミオグロビン、電子伝達に関与するチトクロム、酵素作用をもつカタラーゼの類。

ヘムロック【hemlock】

①ドクニンジン。また、それから採った毒薬。

②カナダ‐ツガなどツガ属の英名。

へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】

〔自五〕

方々をめぐりあるく。旅行して国々をめぐる。遍歴する。

ヘモグロビン【hemoglobin】

鉄を含む色素(ヘム)と蛋白質(グロビン)とが結合した化合物。赤血球中などに含まれる。容易に酸素と結合し、主に脊椎動物の呼吸における酸素の運搬に重要な働きをする。酸化したもの(オキシヘモグロビン)は鮮紅色、還元したものは暗赤色。血色素。血赤素。血球素。

ヘモシアニン【hemocyanin】

軟体動物・甲殻類などの血漿中に含まれる色素蛋白質の一つ。酸素と結合してこれを運搬する。脊椎動物のヘモグロビンに対応するもので、銅を含み、酸化したものは青色、還元したものは無色。血青素。

ヘモジデリン【hemosiderin】

血鉄素。水酸化第二鉄と蛋白質のゲル状結合体で、鉄含量が多く結合がゆるいため、組織化学的に鉄反応陽性。鉄過剰の時、組織内に沈着し、ヘモジデロージス(血鉄素症)を起こす。

へ‐や【部屋】

①家の内で定まった人の用にあてる室。曹司ぞうし。曲房。宇津保物語祭使「冬は雪をつみて―につどへたること年重なりぬ」

②座敷。間ま。室。

③民家の寝室。ねま。

④物を入れる所。なんど。物置。落窪物語1「くるる戸の廂ひさし二間ある―の、酢・酒・魚などまさなくしたる―の」。「炭―」

⑤殿中の女中の居間。つぼね。

⑥江戸時代、諸大名の江戸屋敷で、小者こもの・人足などの詰所。

⑦召使女が妾となって室を賜ったもの。「お―様」

⑧相撲で、年寄(親方)が弟子を養成する所。力士はいずれかの部屋に分属する。

ヘヤ【hair】

⇒ヘア

ペヤ【pair】

⇒ペア

へや‐おや【部屋親】

江戸時代、部屋子を召し使う奥女中。

へや‐がしら【部屋頭】

江戸時代、諸大名の江戸屋敷の小者または人足などの親方。

へ‐やかた【舳屋形】

船の舳先に設けた屋形。

へや‐がた【部屋方】

江戸時代、大名屋敷の奥女中に仕えた召使。浮世風呂3「いはねどしるき―風俗」

へや‐ぎ【部屋着】

室内でくつろいだ時に着る衣服。

へや‐ご【部屋子】

①部屋住みの子。親がかりの人。曹司ぞうし。

②江戸時代、奥女中に召し使われた小間使。部屋方がた。

③武家屋敷の奉公人の部屋にいる食客。

へや‐しゅう【部屋衆】

室町時代、将軍の信任を得て近侍した武将で、毎夜順次に将軍の寝所で宿直した役。

へや‐ずみ【部屋住み】

嫡男のまだ家督を相続しない間の身分。また、次男以下で分家・独立せず親や兄の家に在る者。曹司ぞうし住み。

へや‐もち【部屋持】

部屋持女郎の略。吉原で、自分の部屋を持っている遊女。部屋を持たない新造女郎の進級したもの。座敷持の下位。

へや‐わり【部屋割り】

宿泊者などの、部屋の割当てを決めること。

へら【箆】

竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り、先端をやや尖らせた道具。折り目・しるしをつけ、または漆・糊を練ったり塗ったりするのに用いる。

⇒箆を使う

へら【鐴】

犂からすきの耳、すなわち犂先すきさきの後方にあって土塊を反かえし砕く部分。〈倭名類聚鈔15〉

ヘラ【Hēra】

ギリシア神話で最高の女神。クロノスとレアとの娘。女性の保護神、結婚もつかさどる。嫉妬心が強く、夫ゼウスの恋人やその子を迫害。→ジュノー

べら【遍羅】

ベラ科の硬骨魚の総称。小形で、暖海沿岸の岩礁や藻の間にすみ、体色美しく、雌雄で色彩・名称が異なるもの、また、雌として成熟し、産卵後は雄に性転換するものが多い。〈[季]夏〉

ぺら

①(明治期の語。「片羅」とも書く)紙幣。さつ。

②(紙など)薄いもの1枚。

③半ぺらの略。特に二百字詰原稿用紙をいう。

ヘラート【Herāt】

アフガニスタン北西部の都市。アレクサンドロス大王によって建設、以後クルト朝・ティムール朝の首都。人口17万7千(1988)。

ベラーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

へら‐おおばこ【箆大葉子】‥オホ‥

オオバコ科の多年草。ヨーロッパ原産。日本各地に帰化して土手などに雑草化する。根生葉は細長く箆へら状でほぼ直立し、オオバコのように広がらない。夏に長い花茎を直立し、上部に無数の小花を穂状に密集。白い花冠から飛び出る長い雄しべの紫色の葯やくが目立つ。北アメリカをはじめ世界に広く帰化。

ペラグラ【pellagra イタリア】

露出部の皮膚に紅斑を生じ、かつ神経および消化器障害を併発する疾患。ビタミンB複合体、特にニコチン酸の欠乏が原因とされる。

ヘラクリウス【Heraclius】

(1世)東ローマ皇帝(在位610〜641)。クーデターで帝位につきヘラクリウス朝を創始。ササン朝ペルシアと戦いシリア・エジプトを奪回し、テマ(軍管区)を設定。ギリシア語を公用語化するなど帝国のギリシア的均質化を図った。ヘラクレイオス。(575頃〜641)

ベラクルス【Veracruz】

(「真の十字架」の意)メキシコ南東部の都市。メキシコ湾に面し、植民地時代以来、同国最大の港湾都市。人口65万6千(2003)。

ヘラクレイトス【Hērakleitos】

古代ギリシアの哲学者。万物は根源的実体である火の変化したもので、永遠の生成消滅のうちにあるが(万物流転)、この生滅は相互に転化しあう相対立するものの緊張的調和によって不変の秩序(ロゴス)を示すと説いた。(前535頃〜前475頃)

ヘラクレス【Hēraklēs】

①ギリシア神話中最大の英雄。ゼウスとアルクメネとの子。諸方を遍歴し、猛獣・怪物を退治したが、妻の嫉妬のため、非業の最期を遂げた。ヘラクレスの物語は「十二の功業」を中心としてさまざまの武勇伝が付加されたもので、相互に矛盾する部分がある。ヘルクレス。

②(Hercules)大阪証券取引所が2002年に開設した新興企業向け株式市場。00年開設のナスダック‐ジャパン市場がその前身。→マザーズ

へらこ・い

〔形〕

(四国地方などで)ずるい。

ペラ‐ごろ

(「オペラのごろつき」の意)大正中期、浅草オペラが流行したころ、歌劇女優を追いまわしたり、劇場に出入りしたりした若者たち。

へら‐さぎ【箆鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。サギに似て大きく、全身純白色。嘴くちばしが長く、箆状なのが特徴。アジア・ヨーロッパ中北部の水辺にすみ、日本には冬期少数が渡来。

へらさぎ

クロツラヘラサギ

提供:OPO

クロツラヘラサギ

提供:OPO

べらさく【べら作】

べらぼうを擬人化し、人をののしっていう語。あほう。東海道中膝栗毛7「この―めら」

へら‐じか【箆鹿】

シカ科の哺乳類。現生で最大のシカで、体長3メートルほど。雌はやや小さい。毛色はチョコレート色から褐色で、脚は白っぽい。斑紋はない。角は雄だけにあり、大きく、箆へら状で、いくつもの枝をもつ。ヨーロッパ・シベリア・アラスカからカナダに分布し、水辺の草原に小群で生活。ヨーロッパではエルク、アメリカではムースと呼ぶ。オオジカともいうが、オオジカはアカシカやワピチの呼称にも用いる。駝鹿。ラクダジカ。

へらじか

べらさく【べら作】

べらぼうを擬人化し、人をののしっていう語。あほう。東海道中膝栗毛7「この―めら」

へら‐じか【箆鹿】

シカ科の哺乳類。現生で最大のシカで、体長3メートルほど。雌はやや小さい。毛色はチョコレート色から褐色で、脚は白っぽい。斑紋はない。角は雄だけにあり、大きく、箆へら状で、いくつもの枝をもつ。ヨーロッパ・シベリア・アラスカからカナダに分布し、水辺の草原に小群で生活。ヨーロッパではエルク、アメリカではムースと呼ぶ。オオジカともいうが、オオジカはアカシカやワピチの呼称にも用いる。駝鹿。ラクダジカ。

へらじか

ヘラジカ

提供:東京動物園協会

ヘラジカ

提供:東京動物園協会

へら‐しだ【箆羊歯】

イワデンダ科の常緑シダ。箆形の単葉をつけ、長さ40センチメートルに達する。根茎は長く地を這う。日本の関東以西から東南アジアに分布。

へら‐しぼり【箆絞り】

金属板を回転させ、へらを押し当てて変形させていく技術。

ヘラス【Hellas】

(もとテッサリアの部族名、「希臘」はその漢訳)古代ギリシア人が自国を呼んだ称。

へら・す【減らす】

〔他五〕

①少なくする。へす。日葡辞書「ニンジュヲヘラス」。「経費を―・す」↔ふやす。

②人をへこませる。けなす。こんてむつすむん地「人より言ひ―・さるる言葉をも安く堪ゆべきなり」

へらず‐ぐち【減らず口】

負けおしみや出まかせを言うこと。また、相手がどう思おうとかまわず、にくまれ口をたたくこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世まれよは仰天、『是は是は。悪い所へよふお出』と、手持不沙汰も―」。「―をたたく」→減る2

ベラスケス【Diego Velázquez】

スペインの画家。宮廷画家となり、初めカラヴァッジオ風のリアリズム、のちヴェネツィア派の影響をうけた色彩と明快な空間構成で、主に王侯の肖像を描いた。作「ブレダの開城」「ラス‐メニーナス(女官たち)」など。(1599〜1660)

へらず‐もの【減らず物】

役に立たないもの。つまらないもの。

へら‐だい【箆台】

裁縫で、へらつけをする時、布をのせる台。

べら‐つ・く

〔自四〕

①ぶらぶら揺れる。浄瑠璃、日本振袖始「牛の尾も―・きや遅い」

②のろのろと手間どる。

③べらべらしゃべる。

へら‐つけ【箆付け】

裁縫で、縫うのに便利なように、へらで布にしるしをつけること。

へら‐とり【箆取り】

(東北地方で)主婦。箆は主婦権の象徴。杓子しゃくし取り。→杓子渡し

ベラドンナ【belladonna・別剌敦那】

ナス科の多年草。中央アジアからヨーロッパ中南部原産の薬用植物。高さ1メートル余。葉は卵形。葉のつけ根に暗褐色の花をつけ、黒色の液果を結ぶ。全体にアトロピンなどのアルカロイドを含み猛毒。葉を鎮痛・鎮痙剤にする。アメリカではアトロピンの主要原料として栽培。

べらなり

〔助動〕

(助動詞ベシの語幹ベに接尾語ラが接し、さらに助動詞ナリの接続したもの。平安時代にのみ見える。活用「〇・べらに・べらなり・べらなる・べらなれ・〇」)…らしい。…する様子だ。西大寺本最勝王経平安初期点「心に希ふ所有アルベラにして」。今昔物語集28「知らぬ茸と思すべらに独り迷ふなりけり」。古今和歌集秋「秋の夜の月の光しあかければくらぶの山も越えぬべらなり」

へら‐の‐き【箆の木】

(花柄にへら状の苞が目立つからいう)シナノキの別称。

へら‐ぶな【箆鮒】

ゲンゴロウブナの人工飼育品種。溜池養殖・釣堀用・放流種苗用などにする。

へら‐へいとう【平等平等】

一様なこと。平等びょうどうなさま。誹風柳多留16「成りつたけ―にやつつける」

へら‐へら

①薄いものがひらめくさま。

②見下したり照れたりして軽薄な感じで軽く笑うさま。「―愛想笑いをする」

③無意味なことを軽薄な調子でしまりなく話すさま。「若い女性に―と話しかける」

べら‐べら

①言うべきでないことを軽率にしゃべるさま。また、軽薄な感じでとめどなくしゃべり続けるさま。「何でも―答える」「―とよく舌が回る」

②物が薄く弱いさま。「―の着物」

③のんきに振る舞うさま。のんべんだらり。浄瑠璃、天神記「日向ぼここそ寿命の薬、永き日脚の―と」

ぺら‐ぺら

①際限なく軽薄な調子でしゃべり続けるさま。「―説明する」

②外国語を流暢にしゃべるさま。「英語が―だ」

③板・紙・布などが薄くて貧弱なさま。「―した生地」

④本のページなどを繰る音。また、そのさま。「書類を―めくる」

べらぼう【便乱坊・可坊】‥バウ

①寛文(1661〜1673)年間に見世物に出た、全身まっくろで頭がとがり目は赤く丸く、あごは猿のような姿の人間。この見世物から「ばか」「たわけ」の意になったという。日本永代蔵4「形のをかしげなるを―と名付け」

②人をののしりあざける時に言う語。ばか。たわけ。あほう。燕石雑志「江戸の俗、白物しれものを罵りて―といふ、このべらも可べくなり」

③(「箆棒」の字を当てる)異常なさま。はなはだしくて、信じがたいさま。浮世床初「夕よんべは―に酔つたぜ」。「―な値段をつける」「―な話」

⇒べらぼう‐め【べらぼう奴】

べらぼう‐め【べらぼう奴】‥バウ‥

相手をののしって言う語。

⇒べらぼう【便乱坊・可坊】

へら‐まし【箆増し】

(東北地方で)夫より年上の妻。「一つ箆増し金かねのわらじはいて捜せ」などといい、好ましいものとする風がある。あねかか。姉女房。

ベラミ【Bel-Ami フランス】

モーパッサンの小説。1885年作。フランス自然主義の典型的作品。

ベラム【vellum】

①子牛・子羊・子山羊などの皮を薄く剥いで鞣なめし、筆記用としたもの。本来は子牛の皮を用いた、高級羊皮紙。装本材料にも用いる。→羊皮紙。

②1に似せて作った紙。

ベラルーシ【Belarus'】

東ヨーロッパ平原西端の共和国。ウクライナの北、ロシア連邦とポーランドとに挟まれ、スラヴ系ベラルーシ人が居住。農業地帯で、亜麻・じゃがいも・甜菜てんさいなどを産する。1991年に独立。面積20万7000平方キロメートル。人口982万5千(2004)。首都ミンスク。旧称、白ロシア。→CIS(図)

ペラルゴニウム【Pelargonium ラテン】

フウロソウ科テンジクアオイ属(その学名)の多年草。南アフリカに約250種が分布。園芸上はゼラニウムの通称で呼ばれる。高さ約50センチメートル、半蔓性のものもある。葉は心状円形・掌状などで互生。花は5弁・八重咲、色は赤・白・紫・絞りなどで、夏によく咲く。葉から精油をとるために栽培するものもある。

ペラルゴニウム

提供:OPO

へら‐しだ【箆羊歯】

イワデンダ科の常緑シダ。箆形の単葉をつけ、長さ40センチメートルに達する。根茎は長く地を這う。日本の関東以西から東南アジアに分布。

へら‐しぼり【箆絞り】

金属板を回転させ、へらを押し当てて変形させていく技術。

ヘラス【Hellas】

(もとテッサリアの部族名、「希臘」はその漢訳)古代ギリシア人が自国を呼んだ称。

へら・す【減らす】

〔他五〕

①少なくする。へす。日葡辞書「ニンジュヲヘラス」。「経費を―・す」↔ふやす。

②人をへこませる。けなす。こんてむつすむん地「人より言ひ―・さるる言葉をも安く堪ゆべきなり」

へらず‐ぐち【減らず口】

負けおしみや出まかせを言うこと。また、相手がどう思おうとかまわず、にくまれ口をたたくこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世まれよは仰天、『是は是は。悪い所へよふお出』と、手持不沙汰も―」。「―をたたく」→減る2

ベラスケス【Diego Velázquez】

スペインの画家。宮廷画家となり、初めカラヴァッジオ風のリアリズム、のちヴェネツィア派の影響をうけた色彩と明快な空間構成で、主に王侯の肖像を描いた。作「ブレダの開城」「ラス‐メニーナス(女官たち)」など。(1599〜1660)

へらず‐もの【減らず物】

役に立たないもの。つまらないもの。

へら‐だい【箆台】

裁縫で、へらつけをする時、布をのせる台。

べら‐つ・く

〔自四〕

①ぶらぶら揺れる。浄瑠璃、日本振袖始「牛の尾も―・きや遅い」

②のろのろと手間どる。

③べらべらしゃべる。

へら‐つけ【箆付け】

裁縫で、縫うのに便利なように、へらで布にしるしをつけること。

へら‐とり【箆取り】

(東北地方で)主婦。箆は主婦権の象徴。杓子しゃくし取り。→杓子渡し

ベラドンナ【belladonna・別剌敦那】

ナス科の多年草。中央アジアからヨーロッパ中南部原産の薬用植物。高さ1メートル余。葉は卵形。葉のつけ根に暗褐色の花をつけ、黒色の液果を結ぶ。全体にアトロピンなどのアルカロイドを含み猛毒。葉を鎮痛・鎮痙剤にする。アメリカではアトロピンの主要原料として栽培。

べらなり

〔助動〕

(助動詞ベシの語幹ベに接尾語ラが接し、さらに助動詞ナリの接続したもの。平安時代にのみ見える。活用「〇・べらに・べらなり・べらなる・べらなれ・〇」)…らしい。…する様子だ。西大寺本最勝王経平安初期点「心に希ふ所有アルベラにして」。今昔物語集28「知らぬ茸と思すべらに独り迷ふなりけり」。古今和歌集秋「秋の夜の月の光しあかければくらぶの山も越えぬべらなり」

へら‐の‐き【箆の木】

(花柄にへら状の苞が目立つからいう)シナノキの別称。

へら‐ぶな【箆鮒】

ゲンゴロウブナの人工飼育品種。溜池養殖・釣堀用・放流種苗用などにする。

へら‐へいとう【平等平等】

一様なこと。平等びょうどうなさま。誹風柳多留16「成りつたけ―にやつつける」

へら‐へら

①薄いものがひらめくさま。

②見下したり照れたりして軽薄な感じで軽く笑うさま。「―愛想笑いをする」

③無意味なことを軽薄な調子でしまりなく話すさま。「若い女性に―と話しかける」

べら‐べら

①言うべきでないことを軽率にしゃべるさま。また、軽薄な感じでとめどなくしゃべり続けるさま。「何でも―答える」「―とよく舌が回る」

②物が薄く弱いさま。「―の着物」

③のんきに振る舞うさま。のんべんだらり。浄瑠璃、天神記「日向ぼここそ寿命の薬、永き日脚の―と」

ぺら‐ぺら

①際限なく軽薄な調子でしゃべり続けるさま。「―説明する」

②外国語を流暢にしゃべるさま。「英語が―だ」

③板・紙・布などが薄くて貧弱なさま。「―した生地」

④本のページなどを繰る音。また、そのさま。「書類を―めくる」

べらぼう【便乱坊・可坊】‥バウ

①寛文(1661〜1673)年間に見世物に出た、全身まっくろで頭がとがり目は赤く丸く、あごは猿のような姿の人間。この見世物から「ばか」「たわけ」の意になったという。日本永代蔵4「形のをかしげなるを―と名付け」

②人をののしりあざける時に言う語。ばか。たわけ。あほう。燕石雑志「江戸の俗、白物しれものを罵りて―といふ、このべらも可べくなり」

③(「箆棒」の字を当てる)異常なさま。はなはだしくて、信じがたいさま。浮世床初「夕よんべは―に酔つたぜ」。「―な値段をつける」「―な話」

⇒べらぼう‐め【べらぼう奴】

べらぼう‐め【べらぼう奴】‥バウ‥

相手をののしって言う語。

⇒べらぼう【便乱坊・可坊】

へら‐まし【箆増し】

(東北地方で)夫より年上の妻。「一つ箆増し金かねのわらじはいて捜せ」などといい、好ましいものとする風がある。あねかか。姉女房。

ベラミ【Bel-Ami フランス】

モーパッサンの小説。1885年作。フランス自然主義の典型的作品。

ベラム【vellum】

①子牛・子羊・子山羊などの皮を薄く剥いで鞣なめし、筆記用としたもの。本来は子牛の皮を用いた、高級羊皮紙。装本材料にも用いる。→羊皮紙。

②1に似せて作った紙。

ベラルーシ【Belarus'】

東ヨーロッパ平原西端の共和国。ウクライナの北、ロシア連邦とポーランドとに挟まれ、スラヴ系ベラルーシ人が居住。農業地帯で、亜麻・じゃがいも・甜菜てんさいなどを産する。1991年に独立。面積20万7000平方キロメートル。人口982万5千(2004)。首都ミンスク。旧称、白ロシア。→CIS(図)

ペラルゴニウム【Pelargonium ラテン】

フウロソウ科テンジクアオイ属(その学名)の多年草。南アフリカに約250種が分布。園芸上はゼラニウムの通称で呼ばれる。高さ約50センチメートル、半蔓性のものもある。葉は心状円形・掌状などで互生。花は5弁・八重咲、色は赤・白・紫・絞りなどで、夏によく咲く。葉から精油をとるために栽培するものもある。

ペラルゴニウム

提供:OPO

へら‐わたし【箆渡し】

(→)「杓子しゃくし渡し」に同じ。

へら‐わたし【箆渡し】

(→)「杓子しゃくし渡し」に同じ。

ヘプバーン【J. C. Hepburn】

⇒ヘボン

ヘプバーン【Katharine Hepburn】

アメリカの映画女優。「旅情」「冬のライオン」「黄昏」などに出演。アカデミー主演女優賞4回受賞。(1907〜2003)

ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

他民族がイスラエルの民を呼ぶのに用いた名称。ヘブリュー。

⇒ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

(Hebrew)ユダヤ民族によって用いられている言語。アフロ‐アジア語族中のセム語派北西セム語群に属する。旧約聖書は古代ヘブライ語で書かれた。その後、日常語としてのヘブライ語は衰退するが、1948年イスラエル建国とともに現代ヘブライ語として復活し、公用語に採用。

⇒ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

ヘブライズム【Hebraism】

ヘブライ人の思想・文化。ユダヤ教・キリスト教の思想の基をなす。ヘレニズムとともにヨーロッパ思想の源流の一つ。

ペプラム【peplum】

上着・胴着・ブラウスなどのウェストから下の、フレアーやギャザーを入れた短い切替え部分。

⇒ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ジャケットのウェスト部分がフレアーになった婦人用のスーツ。

⇒ペプラム【peplum】

ヘブリディーズ‐しょとう【ヘブリディーズ諸島】‥タウ

(Hebrides Islands)イギリス、スコットランド北西岸沖にある諸島。冷涼で、漁業・観光・ツイード織物が主産業。

ヘブン【heaven】

天。天国。

へへ

陰門の異称。〈日葡辞書〉

べべ

①(幼児語)着物。福富長者物語「赤き―かと見しは、頭つぶりにあへし血なりけり」

②陰門の異称。(物類称呼)

③子牛。

ベ‐へい‐れん【ベ平連】

「ベトナムに平和を!市民連合」の略称。1965年に結成された、ベトナム戦争を終わらせることを目的とする市民運動の組織。74年解散。

べべ‐の‐こ【べべの子】

子牛。べこ。〈日葡辞書〉

へへののもへじ

文字遊戯の一つ。平仮名のへへ(眉)、のの(目)、も(鼻)、へ(口)、じ(輪郭)の7字で顔を書いたもの。へのへのもへじ。

へへ‐やか

のんびりと時日をすごすさま。物事ののんびりしたさま。荏苒じんぜん。類聚名義抄「荏苒、ヘヽヤカニシテ」

ベベル‐ギア【bevel gear】

〔機〕(→)傘歯車かさはぐるま。

ペヘレイ【pejerrey スペイン】

(魚の王様の意)トウゴロウイワシ科の淡水産の硬骨魚。体は細長く、銀白色。アルゼンチンから移入され、各地で養殖や放流が行われている。

ペヘレイ

提供:東京動物園協会

ヘプバーン【J. C. Hepburn】

⇒ヘボン

ヘプバーン【Katharine Hepburn】

アメリカの映画女優。「旅情」「冬のライオン」「黄昏」などに出演。アカデミー主演女優賞4回受賞。(1907〜2003)

ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

他民族がイスラエルの民を呼ぶのに用いた名称。ヘブリュー。

⇒ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

ヘブライ‐ご【ヘブライ語】

(Hebrew)ユダヤ民族によって用いられている言語。アフロ‐アジア語族中のセム語派北西セム語群に属する。旧約聖書は古代ヘブライ語で書かれた。その後、日常語としてのヘブライ語は衰退するが、1948年イスラエル建国とともに現代ヘブライ語として復活し、公用語に採用。

⇒ヘブライ【Hebraios ギリシア・希伯来】

ヘブライズム【Hebraism】

ヘブライ人の思想・文化。ユダヤ教・キリスト教の思想の基をなす。ヘレニズムとともにヨーロッパ思想の源流の一つ。

ペプラム【peplum】

上着・胴着・ブラウスなどのウェストから下の、フレアーやギャザーを入れた短い切替え部分。

⇒ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ペプラム‐スーツ【peplum suit】

ジャケットのウェスト部分がフレアーになった婦人用のスーツ。

⇒ペプラム【peplum】

ヘブリディーズ‐しょとう【ヘブリディーズ諸島】‥タウ

(Hebrides Islands)イギリス、スコットランド北西岸沖にある諸島。冷涼で、漁業・観光・ツイード織物が主産業。

ヘブン【heaven】

天。天国。

へへ

陰門の異称。〈日葡辞書〉

べべ

①(幼児語)着物。福富長者物語「赤き―かと見しは、頭つぶりにあへし血なりけり」

②陰門の異称。(物類称呼)

③子牛。

ベ‐へい‐れん【ベ平連】

「ベトナムに平和を!市民連合」の略称。1965年に結成された、ベトナム戦争を終わらせることを目的とする市民運動の組織。74年解散。

べべ‐の‐こ【べべの子】

子牛。べこ。〈日葡辞書〉

へへののもへじ

文字遊戯の一つ。平仮名のへへ(眉)、のの(目)、も(鼻)、へ(口)、じ(輪郭)の7字で顔を書いたもの。へのへのもへじ。

へへ‐やか

のんびりと時日をすごすさま。物事ののんびりしたさま。荏苒じんぜん。類聚名義抄「荏苒、ヘヽヤカニシテ」

ベベル‐ギア【bevel gear】

〔機〕(→)傘歯車かさはぐるま。

ペヘレイ【pejerrey スペイン】

(魚の王様の意)トウゴロウイワシ科の淡水産の硬骨魚。体は細長く、銀白色。アルゼンチンから移入され、各地で養殖や放流が行われている。

ペヘレイ

提供:東京動物園協会

へべれけ

ひどく酒に酔って正体をなくしたさま。「―になるまで飲む」

ペペロミア【Peperomia ラテン】

コショウ科の熱帯性観葉植物。肉質の小形草本で、葉に美しい白斑のあるものなど種類が多い。広義には、コショウ科サダソウ属植物(その学名)で、アジア・アメリカの熱帯から温帯に約500種が分布。南日本にはサダソウが自生。

へぼ

(東北・九州地方で)水疱瘡みずぼうそう。へなも。

へ‐ぼ

(平凡の略か)

①わざのまずいこと。また、その人。へた。俚言集覧「下手を―と云、―棋・―象棋など云」。「―な絵」

②野菜・果物などのできの悪いもの。「―きゅうり」

へぼ・い

〔形〕

(「へぼ」を形容詞化した俗語)へたである。できが悪い。「―・い作品」

ペポ‐カボチャ【ペポ南瓜】

(pepo)カボチャの一種。ペポは種小名。茎・花梗は5稜。北米東部原産。ソウメンカボチャ・ポンキンなど多くの品種があり、果実の大きさ、色などさまざま。食用のほか、観賞用・飼料用。→カボチャ

へぼ‐がや【へぼ榧】

〔植〕(→)イヌガヤの別称。

ヘボン【James Curtis Hepburn】

アメリカ長老派教会宣教師・医師。1859年(安政6)来日、医療・伝道のかたわら、最初の和英・英和辞典(和英語林集成)を完成、ヘボン式ローマ字を創始。明治学院を創立。92年(明治25)帰国。日本名、平文。ヘプバーン。(1815〜1911)→和英語林集成。

⇒ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

日本語をローマ字で表す綴り方の一つ。1885年羅馬字会が提唱し、ヘボンが「和英語林集成」第3版に採用した方式。

⇒ヘボン【James Curtis Hepburn】

へま

まのぬけたこと。気のきかないこと。また、失敗すること。「―をする」「―なことを言う」

へ‐まさ・る【経優る】

〔自四〕

年を経て次第にまさってゆく。源氏物語槿「昔よりもあまた―・りておぼさるれば」

ヘマタイト【hematite】

(→)赤鉄鉱。

ヘマトキシリン【hematoxylin】

分子式C16H14O6 動植物組織の顕微鏡検査用染色剤。ロッグウッドの樹の心材から得る。

ヘマトクリット【hematocrit】

血液中に占める血球の容積百分率を測定するためのガラス製毛細管。これに凝固を防いだ血液を入れ、遠心分離器で沈降させ、血球層の全長に対する百分比(ヘマトクリット値)を測る。種々の疾病で変化するので診断に使う。

へまむし‐にゅうどう【へまむし入道】‥ニフダウ

文字遊戯の一つ。片仮名ヘを頭、マを目、ムを鼻とし、シを口とあごとにあて、草書の「入道」の2字を身体にあてたもの。また、ヨを耳にあてて、「へまむしよ入道」とも。

へまむしよ入道

へべれけ

ひどく酒に酔って正体をなくしたさま。「―になるまで飲む」

ペペロミア【Peperomia ラテン】

コショウ科の熱帯性観葉植物。肉質の小形草本で、葉に美しい白斑のあるものなど種類が多い。広義には、コショウ科サダソウ属植物(その学名)で、アジア・アメリカの熱帯から温帯に約500種が分布。南日本にはサダソウが自生。

へぼ

(東北・九州地方で)水疱瘡みずぼうそう。へなも。

へ‐ぼ

(平凡の略か)

①わざのまずいこと。また、その人。へた。俚言集覧「下手を―と云、―棋・―象棋など云」。「―な絵」

②野菜・果物などのできの悪いもの。「―きゅうり」

へぼ・い

〔形〕

(「へぼ」を形容詞化した俗語)へたである。できが悪い。「―・い作品」

ペポ‐カボチャ【ペポ南瓜】

(pepo)カボチャの一種。ペポは種小名。茎・花梗は5稜。北米東部原産。ソウメンカボチャ・ポンキンなど多くの品種があり、果実の大きさ、色などさまざま。食用のほか、観賞用・飼料用。→カボチャ

へぼ‐がや【へぼ榧】

〔植〕(→)イヌガヤの別称。

ヘボン【James Curtis Hepburn】

アメリカ長老派教会宣教師・医師。1859年(安政6)来日、医療・伝道のかたわら、最初の和英・英和辞典(和英語林集成)を完成、ヘボン式ローマ字を創始。明治学院を創立。92年(明治25)帰国。日本名、平文。ヘプバーン。(1815〜1911)→和英語林集成。

⇒ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

ヘボン‐しき‐ローマじ【ヘボン式ローマ字】

日本語をローマ字で表す綴り方の一つ。1885年羅馬字会が提唱し、ヘボンが「和英語林集成」第3版に採用した方式。

⇒ヘボン【James Curtis Hepburn】

へま

まのぬけたこと。気のきかないこと。また、失敗すること。「―をする」「―なことを言う」

へ‐まさ・る【経優る】

〔自四〕

年を経て次第にまさってゆく。源氏物語槿「昔よりもあまた―・りておぼさるれば」

ヘマタイト【hematite】

(→)赤鉄鉱。

ヘマトキシリン【hematoxylin】

分子式C16H14O6 動植物組織の顕微鏡検査用染色剤。ロッグウッドの樹の心材から得る。

ヘマトクリット【hematocrit】

血液中に占める血球の容積百分率を測定するためのガラス製毛細管。これに凝固を防いだ血液を入れ、遠心分離器で沈降させ、血球層の全長に対する百分比(ヘマトクリット値)を測る。種々の疾病で変化するので診断に使う。

へまむし‐にゅうどう【へまむし入道】‥ニフダウ

文字遊戯の一つ。片仮名ヘを頭、マを目、ムを鼻とし、シを口とあごとにあて、草書の「入道」の2字を身体にあてたもの。また、ヨを耳にあてて、「へまむしよ入道」とも。

へまむしよ入道

へみ【蛇】

ヘビの古称。仏足石歌「四つの―五つのものの集まれる穢き身をば」。〈倭名類聚鈔19〉

へみ【椐】

〔植〕ヤブデマリの異称。〈倭名類聚鈔20〉

へみ‐いちご【蛇苺】

⇒へびいちご。〈本草和名〉

べ‐みん【部民】

大化改新以前における私有民の総称。朝廷全体に隷属するものを品部しなべ、天皇が皇族のために設定したものを子代こしろ・名代なしろ、諸豪族に隷属するものを部曲かきべという。大化改新ですべて廃止されることになったが、品部の一部は律令制官庁に配属されて残り、部曲は律令貴族の給与の一部である封戸ふこに変質した。べのたみ。ぶみん。

ヘミングウェー【Ernest Hemingway】

アメリカの小説家。「失われた世代」に属し、ハード‐ボイルド文学の先駆者。小説「日はまた昇る」「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「老人と海」など。ノーベル賞。(1899〜1961)

ヘミングウェー

提供:Photos12/APL

へみ【蛇】

ヘビの古称。仏足石歌「四つの―五つのものの集まれる穢き身をば」。〈倭名類聚鈔19〉

へみ【椐】

〔植〕ヤブデマリの異称。〈倭名類聚鈔20〉

へみ‐いちご【蛇苺】

⇒へびいちご。〈本草和名〉

べ‐みん【部民】

大化改新以前における私有民の総称。朝廷全体に隷属するものを品部しなべ、天皇が皇族のために設定したものを子代こしろ・名代なしろ、諸豪族に隷属するものを部曲かきべという。大化改新ですべて廃止されることになったが、品部の一部は律令制官庁に配属されて残り、部曲は律令貴族の給与の一部である封戸ふこに変質した。べのたみ。ぶみん。

ヘミングウェー【Ernest Hemingway】

アメリカの小説家。「失われた世代」に属し、ハード‐ボイルド文学の先駆者。小説「日はまた昇る」「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「老人と海」など。ノーベル賞。(1899〜1961)

ヘミングウェー

提供:Photos12/APL

ヘム【Häm ドイツ】

〔生〕ポルフィリンと鉄の錯体で、ヘモグロビン・チトクロムなどの分子の構成要素。多種類があり、蛋白質と結合し、生体内で重要な機能をもつ。

ヘム【hem】

へり。ふち。特に衣服の裾の折返し。

ヘム‐ステッチ【hem-stitch】

ほつれ止めと装飾を兼ねて、ハンカチなどの縁にするかがり。ドロンワークで、抜いた織糸を束ねるステッチ。

ヘム‐たんぱくしつ【ヘム蛋白質】

分子中にヘム(Häm ドイツ)を含む蛋白質の総称。ヘムや蛋白質の種類によって異なるが普通は赤色。酸素運搬体のヘモグロビン・ミオグロビン、電子伝達に関与するチトクロム、酵素作用をもつカタラーゼの類。

ヘムロック【hemlock】

①ドクニンジン。また、それから採った毒薬。

②カナダ‐ツガなどツガ属の英名。

へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】

〔自五〕

方々をめぐりあるく。旅行して国々をめぐる。遍歴する。

ヘモグロビン【hemoglobin】

鉄を含む色素(ヘム)と蛋白質(グロビン)とが結合した化合物。赤血球中などに含まれる。容易に酸素と結合し、主に脊椎動物の呼吸における酸素の運搬に重要な働きをする。酸化したもの(オキシヘモグロビン)は鮮紅色、還元したものは暗赤色。血色素。血赤素。血球素。

ヘモシアニン【hemocyanin】

軟体動物・甲殻類などの血漿中に含まれる色素蛋白質の一つ。酸素と結合してこれを運搬する。脊椎動物のヘモグロビンに対応するもので、銅を含み、酸化したものは青色、還元したものは無色。血青素。

ヘモジデリン【hemosiderin】

血鉄素。水酸化第二鉄と蛋白質のゲル状結合体で、鉄含量が多く結合がゆるいため、組織化学的に鉄反応陽性。鉄過剰の時、組織内に沈着し、ヘモジデロージス(血鉄素症)を起こす。

へ‐や【部屋】

①家の内で定まった人の用にあてる室。曹司ぞうし。曲房。宇津保物語祭使「冬は雪をつみて―につどへたること年重なりぬ」

②座敷。間ま。室。

③民家の寝室。ねま。

④物を入れる所。なんど。物置。落窪物語1「くるる戸の廂ひさし二間ある―の、酢・酒・魚などまさなくしたる―の」。「炭―」

⑤殿中の女中の居間。つぼね。

⑥江戸時代、諸大名の江戸屋敷で、小者こもの・人足などの詰所。

⑦召使女が妾となって室を賜ったもの。「お―様」

⑧相撲で、年寄(親方)が弟子を養成する所。力士はいずれかの部屋に分属する。

ヘヤ【hair】

⇒ヘア

ペヤ【pair】

⇒ペア

へや‐おや【部屋親】

江戸時代、部屋子を召し使う奥女中。

へや‐がしら【部屋頭】

江戸時代、諸大名の江戸屋敷の小者または人足などの親方。

へ‐やかた【舳屋形】

船の舳先に設けた屋形。

へや‐がた【部屋方】

江戸時代、大名屋敷の奥女中に仕えた召使。浮世風呂3「いはねどしるき―風俗」

へや‐ぎ【部屋着】

室内でくつろいだ時に着る衣服。

へや‐ご【部屋子】

①部屋住みの子。親がかりの人。曹司ぞうし。

②江戸時代、奥女中に召し使われた小間使。部屋方がた。

③武家屋敷の奉公人の部屋にいる食客。

へや‐しゅう【部屋衆】

室町時代、将軍の信任を得て近侍した武将で、毎夜順次に将軍の寝所で宿直した役。

へや‐ずみ【部屋住み】

嫡男のまだ家督を相続しない間の身分。また、次男以下で分家・独立せず親や兄の家に在る者。曹司ぞうし住み。

へや‐もち【部屋持】

部屋持女郎の略。吉原で、自分の部屋を持っている遊女。部屋を持たない新造女郎の進級したもの。座敷持の下位。

へや‐わり【部屋割り】

宿泊者などの、部屋の割当てを決めること。

へら【箆】

竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り、先端をやや尖らせた道具。折り目・しるしをつけ、または漆・糊を練ったり塗ったりするのに用いる。

⇒箆を使う

へら【鐴】

犂からすきの耳、すなわち犂先すきさきの後方にあって土塊を反かえし砕く部分。〈倭名類聚鈔15〉

ヘラ【Hēra】

ギリシア神話で最高の女神。クロノスとレアとの娘。女性の保護神、結婚もつかさどる。嫉妬心が強く、夫ゼウスの恋人やその子を迫害。→ジュノー

べら【遍羅】

ベラ科の硬骨魚の総称。小形で、暖海沿岸の岩礁や藻の間にすみ、体色美しく、雌雄で色彩・名称が異なるもの、また、雌として成熟し、産卵後は雄に性転換するものが多い。〈[季]夏〉

ぺら

①(明治期の語。「片羅」とも書く)紙幣。さつ。

②(紙など)薄いもの1枚。

③半ぺらの略。特に二百字詰原稿用紙をいう。

ヘラート【Herāt】

アフガニスタン北西部の都市。アレクサンドロス大王によって建設、以後クルト朝・ティムール朝の首都。人口17万7千(1988)。

ベラーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

へら‐おおばこ【箆大葉子】‥オホ‥

オオバコ科の多年草。ヨーロッパ原産。日本各地に帰化して土手などに雑草化する。根生葉は細長く箆へら状でほぼ直立し、オオバコのように広がらない。夏に長い花茎を直立し、上部に無数の小花を穂状に密集。白い花冠から飛び出る長い雄しべの紫色の葯やくが目立つ。北アメリカをはじめ世界に広く帰化。

ペラグラ【pellagra イタリア】

露出部の皮膚に紅斑を生じ、かつ神経および消化器障害を併発する疾患。ビタミンB複合体、特にニコチン酸の欠乏が原因とされる。

ヘラクリウス【Heraclius】

(1世)東ローマ皇帝(在位610〜641)。クーデターで帝位につきヘラクリウス朝を創始。ササン朝ペルシアと戦いシリア・エジプトを奪回し、テマ(軍管区)を設定。ギリシア語を公用語化するなど帝国のギリシア的均質化を図った。ヘラクレイオス。(575頃〜641)

ベラクルス【Veracruz】

(「真の十字架」の意)メキシコ南東部の都市。メキシコ湾に面し、植民地時代以来、同国最大の港湾都市。人口65万6千(2003)。

ヘラクレイトス【Hērakleitos】

古代ギリシアの哲学者。万物は根源的実体である火の変化したもので、永遠の生成消滅のうちにあるが(万物流転)、この生滅は相互に転化しあう相対立するものの緊張的調和によって不変の秩序(ロゴス)を示すと説いた。(前535頃〜前475頃)

ヘラクレス【Hēraklēs】

①ギリシア神話中最大の英雄。ゼウスとアルクメネとの子。諸方を遍歴し、猛獣・怪物を退治したが、妻の嫉妬のため、非業の最期を遂げた。ヘラクレスの物語は「十二の功業」を中心としてさまざまの武勇伝が付加されたもので、相互に矛盾する部分がある。ヘルクレス。

②(Hercules)大阪証券取引所が2002年に開設した新興企業向け株式市場。00年開設のナスダック‐ジャパン市場がその前身。→マザーズ

へらこ・い

〔形〕

(四国地方などで)ずるい。

ペラ‐ごろ

(「オペラのごろつき」の意)大正中期、浅草オペラが流行したころ、歌劇女優を追いまわしたり、劇場に出入りしたりした若者たち。

へら‐さぎ【箆鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。サギに似て大きく、全身純白色。嘴くちばしが長く、箆状なのが特徴。アジア・ヨーロッパ中北部の水辺にすみ、日本には冬期少数が渡来。

へらさぎ

ヘム【Häm ドイツ】

〔生〕ポルフィリンと鉄の錯体で、ヘモグロビン・チトクロムなどの分子の構成要素。多種類があり、蛋白質と結合し、生体内で重要な機能をもつ。

ヘム【hem】

へり。ふち。特に衣服の裾の折返し。

ヘム‐ステッチ【hem-stitch】

ほつれ止めと装飾を兼ねて、ハンカチなどの縁にするかがり。ドロンワークで、抜いた織糸を束ねるステッチ。

ヘム‐たんぱくしつ【ヘム蛋白質】

分子中にヘム(Häm ドイツ)を含む蛋白質の総称。ヘムや蛋白質の種類によって異なるが普通は赤色。酸素運搬体のヘモグロビン・ミオグロビン、電子伝達に関与するチトクロム、酵素作用をもつカタラーゼの類。

ヘムロック【hemlock】

①ドクニンジン。また、それから採った毒薬。

②カナダ‐ツガなどツガ属の英名。

へ‐めぐ・る【経回る・歴回る】

〔自五〕

方々をめぐりあるく。旅行して国々をめぐる。遍歴する。

ヘモグロビン【hemoglobin】

鉄を含む色素(ヘム)と蛋白質(グロビン)とが結合した化合物。赤血球中などに含まれる。容易に酸素と結合し、主に脊椎動物の呼吸における酸素の運搬に重要な働きをする。酸化したもの(オキシヘモグロビン)は鮮紅色、還元したものは暗赤色。血色素。血赤素。血球素。

ヘモシアニン【hemocyanin】

軟体動物・甲殻類などの血漿中に含まれる色素蛋白質の一つ。酸素と結合してこれを運搬する。脊椎動物のヘモグロビンに対応するもので、銅を含み、酸化したものは青色、還元したものは無色。血青素。

ヘモジデリン【hemosiderin】

血鉄素。水酸化第二鉄と蛋白質のゲル状結合体で、鉄含量が多く結合がゆるいため、組織化学的に鉄反応陽性。鉄過剰の時、組織内に沈着し、ヘモジデロージス(血鉄素症)を起こす。

へ‐や【部屋】

①家の内で定まった人の用にあてる室。曹司ぞうし。曲房。宇津保物語祭使「冬は雪をつみて―につどへたること年重なりぬ」

②座敷。間ま。室。

③民家の寝室。ねま。

④物を入れる所。なんど。物置。落窪物語1「くるる戸の廂ひさし二間ある―の、酢・酒・魚などまさなくしたる―の」。「炭―」

⑤殿中の女中の居間。つぼね。

⑥江戸時代、諸大名の江戸屋敷で、小者こもの・人足などの詰所。

⑦召使女が妾となって室を賜ったもの。「お―様」

⑧相撲で、年寄(親方)が弟子を養成する所。力士はいずれかの部屋に分属する。

ヘヤ【hair】

⇒ヘア

ペヤ【pair】

⇒ペア

へや‐おや【部屋親】

江戸時代、部屋子を召し使う奥女中。

へや‐がしら【部屋頭】

江戸時代、諸大名の江戸屋敷の小者または人足などの親方。

へ‐やかた【舳屋形】

船の舳先に設けた屋形。

へや‐がた【部屋方】

江戸時代、大名屋敷の奥女中に仕えた召使。浮世風呂3「いはねどしるき―風俗」

へや‐ぎ【部屋着】

室内でくつろいだ時に着る衣服。

へや‐ご【部屋子】

①部屋住みの子。親がかりの人。曹司ぞうし。

②江戸時代、奥女中に召し使われた小間使。部屋方がた。

③武家屋敷の奉公人の部屋にいる食客。

へや‐しゅう【部屋衆】

室町時代、将軍の信任を得て近侍した武将で、毎夜順次に将軍の寝所で宿直した役。

へや‐ずみ【部屋住み】

嫡男のまだ家督を相続しない間の身分。また、次男以下で分家・独立せず親や兄の家に在る者。曹司ぞうし住み。

へや‐もち【部屋持】

部屋持女郎の略。吉原で、自分の部屋を持っている遊女。部屋を持たない新造女郎の進級したもの。座敷持の下位。

へや‐わり【部屋割り】

宿泊者などの、部屋の割当てを決めること。

へら【箆】

竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り、先端をやや尖らせた道具。折り目・しるしをつけ、または漆・糊を練ったり塗ったりするのに用いる。

⇒箆を使う

へら【鐴】

犂からすきの耳、すなわち犂先すきさきの後方にあって土塊を反かえし砕く部分。〈倭名類聚鈔15〉

ヘラ【Hēra】

ギリシア神話で最高の女神。クロノスとレアとの娘。女性の保護神、結婚もつかさどる。嫉妬心が強く、夫ゼウスの恋人やその子を迫害。→ジュノー

べら【遍羅】

ベラ科の硬骨魚の総称。小形で、暖海沿岸の岩礁や藻の間にすみ、体色美しく、雌雄で色彩・名称が異なるもの、また、雌として成熟し、産卵後は雄に性転換するものが多い。〈[季]夏〉

ぺら

①(明治期の語。「片羅」とも書く)紙幣。さつ。

②(紙など)薄いもの1枚。

③半ぺらの略。特に二百字詰原稿用紙をいう。

ヘラート【Herāt】

アフガニスタン北西部の都市。アレクサンドロス大王によって建設、以後クルト朝・ティムール朝の首都。人口17万7千(1988)。

ベラーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

へら‐おおばこ【箆大葉子】‥オホ‥

オオバコ科の多年草。ヨーロッパ原産。日本各地に帰化して土手などに雑草化する。根生葉は細長く箆へら状でほぼ直立し、オオバコのように広がらない。夏に長い花茎を直立し、上部に無数の小花を穂状に密集。白い花冠から飛び出る長い雄しべの紫色の葯やくが目立つ。北アメリカをはじめ世界に広く帰化。

ペラグラ【pellagra イタリア】

露出部の皮膚に紅斑を生じ、かつ神経および消化器障害を併発する疾患。ビタミンB複合体、特にニコチン酸の欠乏が原因とされる。

ヘラクリウス【Heraclius】

(1世)東ローマ皇帝(在位610〜641)。クーデターで帝位につきヘラクリウス朝を創始。ササン朝ペルシアと戦いシリア・エジプトを奪回し、テマ(軍管区)を設定。ギリシア語を公用語化するなど帝国のギリシア的均質化を図った。ヘラクレイオス。(575頃〜641)

ベラクルス【Veracruz】

(「真の十字架」の意)メキシコ南東部の都市。メキシコ湾に面し、植民地時代以来、同国最大の港湾都市。人口65万6千(2003)。

ヘラクレイトス【Hērakleitos】

古代ギリシアの哲学者。万物は根源的実体である火の変化したもので、永遠の生成消滅のうちにあるが(万物流転)、この生滅は相互に転化しあう相対立するものの緊張的調和によって不変の秩序(ロゴス)を示すと説いた。(前535頃〜前475頃)

ヘラクレス【Hēraklēs】

①ギリシア神話中最大の英雄。ゼウスとアルクメネとの子。諸方を遍歴し、猛獣・怪物を退治したが、妻の嫉妬のため、非業の最期を遂げた。ヘラクレスの物語は「十二の功業」を中心としてさまざまの武勇伝が付加されたもので、相互に矛盾する部分がある。ヘルクレス。

②(Hercules)大阪証券取引所が2002年に開設した新興企業向け株式市場。00年開設のナスダック‐ジャパン市場がその前身。→マザーズ

へらこ・い

〔形〕

(四国地方などで)ずるい。

ペラ‐ごろ

(「オペラのごろつき」の意)大正中期、浅草オペラが流行したころ、歌劇女優を追いまわしたり、劇場に出入りしたりした若者たち。

へら‐さぎ【箆鷺】

コウノトリ目トキ科の鳥。サギに似て大きく、全身純白色。嘴くちばしが長く、箆状なのが特徴。アジア・ヨーロッパ中北部の水辺にすみ、日本には冬期少数が渡来。

へらさぎ

クロツラヘラサギ

提供:OPO

クロツラヘラサギ

提供:OPO

べらさく【べら作】

べらぼうを擬人化し、人をののしっていう語。あほう。東海道中膝栗毛7「この―めら」

へら‐じか【箆鹿】

シカ科の哺乳類。現生で最大のシカで、体長3メートルほど。雌はやや小さい。毛色はチョコレート色から褐色で、脚は白っぽい。斑紋はない。角は雄だけにあり、大きく、箆へら状で、いくつもの枝をもつ。ヨーロッパ・シベリア・アラスカからカナダに分布し、水辺の草原に小群で生活。ヨーロッパではエルク、アメリカではムースと呼ぶ。オオジカともいうが、オオジカはアカシカやワピチの呼称にも用いる。駝鹿。ラクダジカ。

へらじか

べらさく【べら作】

べらぼうを擬人化し、人をののしっていう語。あほう。東海道中膝栗毛7「この―めら」

へら‐じか【箆鹿】

シカ科の哺乳類。現生で最大のシカで、体長3メートルほど。雌はやや小さい。毛色はチョコレート色から褐色で、脚は白っぽい。斑紋はない。角は雄だけにあり、大きく、箆へら状で、いくつもの枝をもつ。ヨーロッパ・シベリア・アラスカからカナダに分布し、水辺の草原に小群で生活。ヨーロッパではエルク、アメリカではムースと呼ぶ。オオジカともいうが、オオジカはアカシカやワピチの呼称にも用いる。駝鹿。ラクダジカ。

へらじか

ヘラジカ

提供:東京動物園協会

ヘラジカ

提供:東京動物園協会

へら‐しだ【箆羊歯】

イワデンダ科の常緑シダ。箆形の単葉をつけ、長さ40センチメートルに達する。根茎は長く地を這う。日本の関東以西から東南アジアに分布。

へら‐しぼり【箆絞り】

金属板を回転させ、へらを押し当てて変形させていく技術。

ヘラス【Hellas】

(もとテッサリアの部族名、「希臘」はその漢訳)古代ギリシア人が自国を呼んだ称。

へら・す【減らす】

〔他五〕

①少なくする。へす。日葡辞書「ニンジュヲヘラス」。「経費を―・す」↔ふやす。

②人をへこませる。けなす。こんてむつすむん地「人より言ひ―・さるる言葉をも安く堪ゆべきなり」

へらず‐ぐち【減らず口】

負けおしみや出まかせを言うこと。また、相手がどう思おうとかまわず、にくまれ口をたたくこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世まれよは仰天、『是は是は。悪い所へよふお出』と、手持不沙汰も―」。「―をたたく」→減る2

ベラスケス【Diego Velázquez】

スペインの画家。宮廷画家となり、初めカラヴァッジオ風のリアリズム、のちヴェネツィア派の影響をうけた色彩と明快な空間構成で、主に王侯の肖像を描いた。作「ブレダの開城」「ラス‐メニーナス(女官たち)」など。(1599〜1660)

へらず‐もの【減らず物】

役に立たないもの。つまらないもの。

へら‐だい【箆台】

裁縫で、へらつけをする時、布をのせる台。

べら‐つ・く

〔自四〕

①ぶらぶら揺れる。浄瑠璃、日本振袖始「牛の尾も―・きや遅い」

②のろのろと手間どる。

③べらべらしゃべる。

へら‐つけ【箆付け】

裁縫で、縫うのに便利なように、へらで布にしるしをつけること。

へら‐とり【箆取り】

(東北地方で)主婦。箆は主婦権の象徴。杓子しゃくし取り。→杓子渡し

ベラドンナ【belladonna・別剌敦那】

ナス科の多年草。中央アジアからヨーロッパ中南部原産の薬用植物。高さ1メートル余。葉は卵形。葉のつけ根に暗褐色の花をつけ、黒色の液果を結ぶ。全体にアトロピンなどのアルカロイドを含み猛毒。葉を鎮痛・鎮痙剤にする。アメリカではアトロピンの主要原料として栽培。

べらなり

〔助動〕

(助動詞ベシの語幹ベに接尾語ラが接し、さらに助動詞ナリの接続したもの。平安時代にのみ見える。活用「〇・べらに・べらなり・べらなる・べらなれ・〇」)…らしい。…する様子だ。西大寺本最勝王経平安初期点「心に希ふ所有アルベラにして」。今昔物語集28「知らぬ茸と思すべらに独り迷ふなりけり」。古今和歌集秋「秋の夜の月の光しあかければくらぶの山も越えぬべらなり」

へら‐の‐き【箆の木】

(花柄にへら状の苞が目立つからいう)シナノキの別称。

へら‐ぶな【箆鮒】

ゲンゴロウブナの人工飼育品種。溜池養殖・釣堀用・放流種苗用などにする。

へら‐へいとう【平等平等】

一様なこと。平等びょうどうなさま。誹風柳多留16「成りつたけ―にやつつける」

へら‐へら

①薄いものがひらめくさま。

②見下したり照れたりして軽薄な感じで軽く笑うさま。「―愛想笑いをする」

③無意味なことを軽薄な調子でしまりなく話すさま。「若い女性に―と話しかける」

べら‐べら

①言うべきでないことを軽率にしゃべるさま。また、軽薄な感じでとめどなくしゃべり続けるさま。「何でも―答える」「―とよく舌が回る」

②物が薄く弱いさま。「―の着物」

③のんきに振る舞うさま。のんべんだらり。浄瑠璃、天神記「日向ぼここそ寿命の薬、永き日脚の―と」

ぺら‐ぺら

①際限なく軽薄な調子でしゃべり続けるさま。「―説明する」

②外国語を流暢にしゃべるさま。「英語が―だ」

③板・紙・布などが薄くて貧弱なさま。「―した生地」

④本のページなどを繰る音。また、そのさま。「書類を―めくる」

べらぼう【便乱坊・可坊】‥バウ

①寛文(1661〜1673)年間に見世物に出た、全身まっくろで頭がとがり目は赤く丸く、あごは猿のような姿の人間。この見世物から「ばか」「たわけ」の意になったという。日本永代蔵4「形のをかしげなるを―と名付け」

②人をののしりあざける時に言う語。ばか。たわけ。あほう。燕石雑志「江戸の俗、白物しれものを罵りて―といふ、このべらも可べくなり」

③(「箆棒」の字を当てる)異常なさま。はなはだしくて、信じがたいさま。浮世床初「夕よんべは―に酔つたぜ」。「―な値段をつける」「―な話」

⇒べらぼう‐め【べらぼう奴】

べらぼう‐め【べらぼう奴】‥バウ‥

相手をののしって言う語。

⇒べらぼう【便乱坊・可坊】

へら‐まし【箆増し】

(東北地方で)夫より年上の妻。「一つ箆増し金かねのわらじはいて捜せ」などといい、好ましいものとする風がある。あねかか。姉女房。

ベラミ【Bel-Ami フランス】

モーパッサンの小説。1885年作。フランス自然主義の典型的作品。

ベラム【vellum】

①子牛・子羊・子山羊などの皮を薄く剥いで鞣なめし、筆記用としたもの。本来は子牛の皮を用いた、高級羊皮紙。装本材料にも用いる。→羊皮紙。

②1に似せて作った紙。

ベラルーシ【Belarus'】

東ヨーロッパ平原西端の共和国。ウクライナの北、ロシア連邦とポーランドとに挟まれ、スラヴ系ベラルーシ人が居住。農業地帯で、亜麻・じゃがいも・甜菜てんさいなどを産する。1991年に独立。面積20万7000平方キロメートル。人口982万5千(2004)。首都ミンスク。旧称、白ロシア。→CIS(図)

ペラルゴニウム【Pelargonium ラテン】

フウロソウ科テンジクアオイ属(その学名)の多年草。南アフリカに約250種が分布。園芸上はゼラニウムの通称で呼ばれる。高さ約50センチメートル、半蔓性のものもある。葉は心状円形・掌状などで互生。花は5弁・八重咲、色は赤・白・紫・絞りなどで、夏によく咲く。葉から精油をとるために栽培するものもある。

ペラルゴニウム

提供:OPO

へら‐しだ【箆羊歯】

イワデンダ科の常緑シダ。箆形の単葉をつけ、長さ40センチメートルに達する。根茎は長く地を這う。日本の関東以西から東南アジアに分布。

へら‐しぼり【箆絞り】

金属板を回転させ、へらを押し当てて変形させていく技術。

ヘラス【Hellas】

(もとテッサリアの部族名、「希臘」はその漢訳)古代ギリシア人が自国を呼んだ称。

へら・す【減らす】

〔他五〕

①少なくする。へす。日葡辞書「ニンジュヲヘラス」。「経費を―・す」↔ふやす。

②人をへこませる。けなす。こんてむつすむん地「人より言ひ―・さるる言葉をも安く堪ゆべきなり」

へらず‐ぐち【減らず口】

負けおしみや出まかせを言うこと。また、相手がどう思おうとかまわず、にくまれ口をたたくこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世まれよは仰天、『是は是は。悪い所へよふお出』と、手持不沙汰も―」。「―をたたく」→減る2

ベラスケス【Diego Velázquez】

スペインの画家。宮廷画家となり、初めカラヴァッジオ風のリアリズム、のちヴェネツィア派の影響をうけた色彩と明快な空間構成で、主に王侯の肖像を描いた。作「ブレダの開城」「ラス‐メニーナス(女官たち)」など。(1599〜1660)

へらず‐もの【減らず物】

役に立たないもの。つまらないもの。

へら‐だい【箆台】

裁縫で、へらつけをする時、布をのせる台。

べら‐つ・く

〔自四〕

①ぶらぶら揺れる。浄瑠璃、日本振袖始「牛の尾も―・きや遅い」

②のろのろと手間どる。

③べらべらしゃべる。

へら‐つけ【箆付け】

裁縫で、縫うのに便利なように、へらで布にしるしをつけること。

へら‐とり【箆取り】

(東北地方で)主婦。箆は主婦権の象徴。杓子しゃくし取り。→杓子渡し

ベラドンナ【belladonna・別剌敦那】

ナス科の多年草。中央アジアからヨーロッパ中南部原産の薬用植物。高さ1メートル余。葉は卵形。葉のつけ根に暗褐色の花をつけ、黒色の液果を結ぶ。全体にアトロピンなどのアルカロイドを含み猛毒。葉を鎮痛・鎮痙剤にする。アメリカではアトロピンの主要原料として栽培。

べらなり

〔助動〕

(助動詞ベシの語幹ベに接尾語ラが接し、さらに助動詞ナリの接続したもの。平安時代にのみ見える。活用「〇・べらに・べらなり・べらなる・べらなれ・〇」)…らしい。…する様子だ。西大寺本最勝王経平安初期点「心に希ふ所有アルベラにして」。今昔物語集28「知らぬ茸と思すべらに独り迷ふなりけり」。古今和歌集秋「秋の夜の月の光しあかければくらぶの山も越えぬべらなり」

へら‐の‐き【箆の木】

(花柄にへら状の苞が目立つからいう)シナノキの別称。

へら‐ぶな【箆鮒】

ゲンゴロウブナの人工飼育品種。溜池養殖・釣堀用・放流種苗用などにする。

へら‐へいとう【平等平等】

一様なこと。平等びょうどうなさま。誹風柳多留16「成りつたけ―にやつつける」

へら‐へら

①薄いものがひらめくさま。

②見下したり照れたりして軽薄な感じで軽く笑うさま。「―愛想笑いをする」

③無意味なことを軽薄な調子でしまりなく話すさま。「若い女性に―と話しかける」

べら‐べら

①言うべきでないことを軽率にしゃべるさま。また、軽薄な感じでとめどなくしゃべり続けるさま。「何でも―答える」「―とよく舌が回る」

②物が薄く弱いさま。「―の着物」

③のんきに振る舞うさま。のんべんだらり。浄瑠璃、天神記「日向ぼここそ寿命の薬、永き日脚の―と」

ぺら‐ぺら

①際限なく軽薄な調子でしゃべり続けるさま。「―説明する」

②外国語を流暢にしゃべるさま。「英語が―だ」

③板・紙・布などが薄くて貧弱なさま。「―した生地」

④本のページなどを繰る音。また、そのさま。「書類を―めくる」

べらぼう【便乱坊・可坊】‥バウ

①寛文(1661〜1673)年間に見世物に出た、全身まっくろで頭がとがり目は赤く丸く、あごは猿のような姿の人間。この見世物から「ばか」「たわけ」の意になったという。日本永代蔵4「形のをかしげなるを―と名付け」

②人をののしりあざける時に言う語。ばか。たわけ。あほう。燕石雑志「江戸の俗、白物しれものを罵りて―といふ、このべらも可べくなり」

③(「箆棒」の字を当てる)異常なさま。はなはだしくて、信じがたいさま。浮世床初「夕よんべは―に酔つたぜ」。「―な値段をつける」「―な話」

⇒べらぼう‐め【べらぼう奴】

べらぼう‐め【べらぼう奴】‥バウ‥

相手をののしって言う語。

⇒べらぼう【便乱坊・可坊】

へら‐まし【箆増し】

(東北地方で)夫より年上の妻。「一つ箆増し金かねのわらじはいて捜せ」などといい、好ましいものとする風がある。あねかか。姉女房。

ベラミ【Bel-Ami フランス】

モーパッサンの小説。1885年作。フランス自然主義の典型的作品。

ベラム【vellum】

①子牛・子羊・子山羊などの皮を薄く剥いで鞣なめし、筆記用としたもの。本来は子牛の皮を用いた、高級羊皮紙。装本材料にも用いる。→羊皮紙。

②1に似せて作った紙。

ベラルーシ【Belarus'】

東ヨーロッパ平原西端の共和国。ウクライナの北、ロシア連邦とポーランドとに挟まれ、スラヴ系ベラルーシ人が居住。農業地帯で、亜麻・じゃがいも・甜菜てんさいなどを産する。1991年に独立。面積20万7000平方キロメートル。人口982万5千(2004)。首都ミンスク。旧称、白ロシア。→CIS(図)

ペラルゴニウム【Pelargonium ラテン】

フウロソウ科テンジクアオイ属(その学名)の多年草。南アフリカに約250種が分布。園芸上はゼラニウムの通称で呼ばれる。高さ約50センチメートル、半蔓性のものもある。葉は心状円形・掌状などで互生。花は5弁・八重咲、色は赤・白・紫・絞りなどで、夏によく咲く。葉から精油をとるために栽培するものもある。

ペラルゴニウム

提供:OPO

へら‐わたし【箆渡し】

(→)「杓子しゃくし渡し」に同じ。

へら‐わたし【箆渡し】

(→)「杓子しゃくし渡し」に同じ。

へみ【蛇】🔗⭐🔉

へみ【蛇】

ヘビの古称。仏足石歌「四つの―五つのものの集まれる穢き身をば」。〈倭名類聚鈔19〉

[漢]蛇🔗⭐🔉

蛇 字形

筆順

筆順

〔虫部5画/11画/常用/2856・3C58〕

〔音〕ジャ(呉) ダ(慣) イ(呉)(漢)

〔訓〕へび

[意味]

①へび。くちなわ。「蛇じゃの道はへび」(その道の事はその道の者がよく知っている)「大蛇・毒蛇・蛇足だそく・長蛇ちょうだ・竜頭蛇尾りゅうとうだび」

②くねくねとして、動きが自由である。「蛇行だこう・蛇管・委蛇いい・いだ」

[解字]

形声。「虫」+音符「它」(=頭の大きいへびの象形文字)。[

〔虫部5画/11画/常用/2856・3C58〕

〔音〕ジャ(呉) ダ(慣) イ(呉)(漢)

〔訓〕へび

[意味]

①へび。くちなわ。「蛇じゃの道はへび」(その道の事はその道の者がよく知っている)「大蛇・毒蛇・蛇足だそく・長蛇ちょうだ・竜頭蛇尾りゅうとうだび」

②くねくねとして、動きが自由である。「蛇行だこう・蛇管・委蛇いい・いだ」

[解字]

形声。「虫」+音符「它」(=頭の大きいへびの象形文字)。[ ][

][ ]は異体字。

]は異体字。

筆順

筆順

〔虫部5画/11画/常用/2856・3C58〕

〔音〕ジャ(呉) ダ(慣) イ(呉)(漢)

〔訓〕へび

[意味]

①へび。くちなわ。「蛇じゃの道はへび」(その道の事はその道の者がよく知っている)「大蛇・毒蛇・蛇足だそく・長蛇ちょうだ・竜頭蛇尾りゅうとうだび」

②くねくねとして、動きが自由である。「蛇行だこう・蛇管・委蛇いい・いだ」

[解字]

形声。「虫」+音符「它」(=頭の大きいへびの象形文字)。[

〔虫部5画/11画/常用/2856・3C58〕

〔音〕ジャ(呉) ダ(慣) イ(呉)(漢)

〔訓〕へび

[意味]

①へび。くちなわ。「蛇じゃの道はへび」(その道の事はその道の者がよく知っている)「大蛇・毒蛇・蛇足だそく・長蛇ちょうだ・竜頭蛇尾りゅうとうだび」

②くねくねとして、動きが自由である。「蛇行だこう・蛇管・委蛇いい・いだ」

[解字]

形声。「虫」+音符「它」(=頭の大きいへびの象形文字)。[ ][

][ ]は異体字。

]は異体字。

広辞苑に「蛇」で始まるの検索結果 1-67。もっと読み込む