複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

はじ【恥・辱】ハヂ🔗⭐🔉

はじ【端】🔗⭐🔉

はじ【端】

ハシの訛。

はじ【土師】🔗⭐🔉

はじ【土師】

(ハニシの約)大和政権で葬式・陵墓・土器製作などを担当した氏うじ。はにし。

○恥ありはじあり🔗⭐🔉

○恥ありはじあり

恥を知る。名誉を重んずる。源平盛衰記20「恥ある郎党身に添はず」

⇒はじ【恥・辱】

はし‐い【端居】‥ヰ

家屋の端近く出ていること。特に、夏の夕方、涼を求めて縁側などにいること。〈[季]夏〉

バシー‐かいきょう【バシー海峡】‥ケフ

(Bashi Channel)台湾島とフィリピンのバタン諸島との間の海峡。

はし‐いた【橋板】

橋桁はしげたの上に敷いた板。

はし・いる【端居る】‥ヰル

〔自上一〕

家の端近に出ている。

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐いろ【黄櫨色】

黄櫨の葉汁の染色そめいろで、赤みのさした黄色。はじ。

Munsell color system: 5.5YR5.5/4.5

はし‐うち【嘴打ち】

鳥の雛が孵化ふかする際に、卵の殻を内側からつつくこと。

はし‐うら【橋占】

橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。

はじ‐うるし【黄櫨漆】

〔植〕ハゼノキの別称。

ハシェク【Jaroslav Hašek】

チェコの小説家。プラハ生まれ。ジャーナリストのかたわらユーモア小説を書く。代表作「兵士シュヴェイクの冒険」(未完)で、したたかで機知に富む庶民の兵士の立場から、軍隊や戦争を風刺した。(1883〜1923)

パジェス【Léon Pagès】

フランスの学者。公使館付となって中国に滞在。帰国後、東洋研究者となる。著「日本関係図書目録」「日本切支丹宗門史」のほか、「日葡辞書」の仏訳がある。(1814〜1886)

はしおか【橋岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。高松生れ。23世宗家観世清廉の門人。特異な芸境を開く。(1884〜1963)

⇒はしおか【橋岡】

はし‐おき【箸置き】

箸の先をのせておく小さい道具。はしだい。

箸置き

撮影:関戸 勇

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

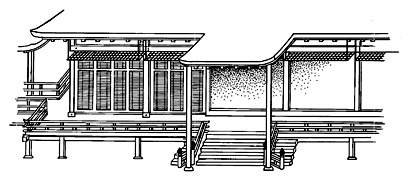

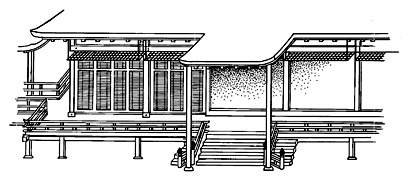

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐いろ【黄櫨色】🔗⭐🔉

はじ‐いろ【黄櫨色】

黄櫨の葉汁の染色そめいろで、赤みのさした黄色。はじ。

Munsell color system: 5.5YR5.5/4.5

はじ‐うるし【黄櫨漆】🔗⭐🔉

はじ‐うるし【黄櫨漆】

〔植〕ハゼノキの別称。

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥

〔形シク〕

恥となるようである。恥さらしである。はずかしい。枕草子162「人に―・しきこと言ひつけたり」

はじかみ【薑・椒】🔗⭐🔉

はじかみ【薑・椒】

ショウガ。またはサンショウの古称。〈[季]秋〉。古事記中「垣もとに植ゑし―口ひひく」

⇒はじかみ‐いお【椒魚】

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ🔗⭐🔉

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ

サンショウウオの古称。〈本草和名〉

⇒はじかみ【薑・椒】

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ🔗⭐🔉

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ

〔形シク〕

はずかしい感じである。はじがまし。ひとりね「たちまち野干やかんの姿をあらはしけるこそ―・しけれ」

はじき【弾き】🔗⭐🔉

はじき【弾き】

①はじくこと。また、その力。

②物をはじく仕掛け。ばね。

③三味線のひき方。左手の指で弦をはじいて音を出すこと。

④釣竿のこと。弾はね竿。はんりき。やぎ。

⑤石弾いしはじき。おはじき。

⑥ピストルの隠語。

⇒はじき‐がね【弾き金】

⇒はじき‐ざる【弾き猿】

⇒はじき‐しょうぎ【弾き将棋】

⇒はじき‐だけ【弾き竹】

⇒はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじき‐ゆみ【弾弓】

はじ‐き【土師器】🔗⭐🔉

はじ‐き【土師器】

弥生土器の系譜につながる、古墳時代以降の素焼の赤褐色の土器。文様は少なく、実用的で、煮炊きや食器に用いるものが多い。

はじき‐がね【弾き金】🔗⭐🔉

はじき‐がね【弾き金】

はじくように装置した金具。ばね。

⇒はじき【弾き】

はじき‐ざる【弾き猿】🔗⭐🔉

はじき‐ざる【弾き猿】

竿に抱きつかせた紅布製の猿を下部に取り付けた竹発条たけばねで弾いて昇り降りさせる玩具。

⇒はじき【弾き】

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥

将棋の遊びの一つ。将棋の駒を用い、一方は歩ふを、一方は大きい駒を盤の端に並べ、交互に指で駒をはじき、早く相手の駒全部を盤から落とした方が勝ち。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だけ【弾き竹】🔗⭐🔉

はじき‐だけ【弾き竹】

(→)「犬除よけ」2の別称。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だ・す【弾き出す】🔗⭐🔉

はじき‐だ・す【弾き出す】

〔他五〕

①はじいて外へ出す。「爪で―・す」

②のけものにして押し出す。古今著聞集18「心得つ雁食はんとて若党が老いたる者を―・すとは」。「異分子を―・す」

③そろばんを用いて計算する。転じて、費用を算段する。「経費を―・す」

はじき‐まめ【弾き豆】🔗⭐🔉

大辞林の検索結果 (49)

はじ【恥・辱】🔗⭐🔉

はじ ハヂ [2] 【恥・辱】

(1)面目を失うこと。はじること。「そんなことをするのはわが家の―になる」

(2)はずかしいと感じられる行為や事柄。「―とも思わない」

はじ【黄櫨】🔗⭐🔉

はじ [1] 【黄櫨】

(1)ハゼノキの別名。「―の紅葉いま色づく/宇津保(楼上・下)」

(2)襲(カサネ)の色目の名。表は赤,裏は黄。表黄,裏淡萌黄とも。九月から一一月に着用。

はじ【土師】🔗⭐🔉

はじ [1] 【土師】

〔「はにし」の転〕

古代,埴輪(ハニワ)の製作や陵墓の造営に従事した人。

は-じ【把持】🔗⭐🔉

は-じ ―ヂ [1] 【把持】 (名)スル

(1)しっかり持つこと。かたく握っていること。「信念を―する」

(2)〔心〕「保持{(2)}」に同じ。

はし-あらい【箸洗い】🔗⭐🔉

はし-あらい ―アラヒ [3] 【箸洗い】

〔箸を洗い清める意〕

小さな椀に出される薄味の吸い物。一汁三菜・亭主相伴のあと,八寸の前に出される。一口(ヒトクチ)。湯吸い物。

はし-い【端居】🔗⭐🔉

はし-い ― [0] 【端居】 (名)スル

家の端近くに出て座っていること。特に夏,涼をとるため縁先などに出ること。[季]夏。「二階の縁端(サキ)に―しながら/浮雲(四迷)」

[0] 【端居】 (名)スル

家の端近くに出て座っていること。特に夏,涼をとるため縁先などに出ること。[季]夏。「二階の縁端(サキ)に―しながら/浮雲(四迷)」

[0] 【端居】 (名)スル

家の端近くに出て座っていること。特に夏,涼をとるため縁先などに出ること。[季]夏。「二階の縁端(サキ)に―しながら/浮雲(四迷)」

[0] 【端居】 (名)スル

家の端近くに出て座っていること。特に夏,涼をとるため縁先などに出ること。[季]夏。「二階の縁端(サキ)に―しながら/浮雲(四迷)」

はし-いた【橋板】🔗⭐🔉

はし-いた [0] 【橋板】

橋桁(ハシゲタ)の上に敷き並べた板。

はじ-い・る【恥(じ)入る】🔗⭐🔉

はじ-い・る ハヂ― [3][0] 【恥(じ)入る】 (動ラ五[四])

深くはじる。非常にはずかしいと思う。「大人げないふるまいに―・る」

はじ-いろ【黄櫨色】🔗⭐🔉

はじ-いろ [0] 【黄櫨色】

わずかに赤みのさしたにぶい黄色。黄櫨の心材の煎汁で染めた色。

はし-うら【橋占・橋卜】🔗⭐🔉

はし-うら [0] 【橋占・橋卜】

橋の付近に立って往来の人の言葉を聞いて事の吉凶を判ずること。

はじ-うるし【黄櫨漆】🔗⭐🔉

はじ-うるし [3] 【黄櫨漆】

ハゼノキの別名。

はしおか【橋岡】🔗⭐🔉

はしおか ハシヲカ 【橋岡】

姓氏の一。

はし-おき【箸置き】🔗⭐🔉

はし-おき [2][3] 【箸置き】

食膳で,箸先を載せておく小さな器具。箸台。箸まくら。

はじ-おどし【黄櫨縅】🔗⭐🔉

はじ-おどし ―ヲドシ [3] 【黄櫨縅】

鎧(ヨロイ)の縅の一。黄櫨色の糸で縅したもの。

はし-おり【端折(り)】🔗⭐🔉

はし-おり ―ヲリ [0] 【端折(り)】

「はしょり(端折)」に同じ。

はし-お・る【端折る】🔗⭐🔉

はし-お・る ―ヲル [0][3] 【端折る】 (動ラ五[四])

「はしょる(端折)」に同じ。「裾高々と―・りて/社会百面相(魯庵)」

はじ-かかや・く【恥赫く】🔗⭐🔉

はじ-かかや・く ハヂ― 【恥赫く】 (動カ四)

恥じて赤くなる。赤面する。「なかなか―・かむよりは,罪許されてぞ見えける/源氏(夕顔)」

はじ-かき【恥掻き】🔗⭐🔉

はじ-かき ハヂ― [2][3][0] 【恥掻き】

恥をかくこと。恥さらし。

はし-かくし【階隠し】🔗⭐🔉

はし-かくし [3] 【階隠し】

寝殿造りや神社本殿の正面入り口の階段をおおうように葺(フ)き下ろした庇(ヒサシ)。階段を雨から守り,輿(コシ)や参詣人を寄せるためのもの。神社本殿のものは向拝(コウハイ)ともいう。日隠し。

階隠し

[図]

[図]

[図]

[図]

はしかくし-の-ま【階隠しの間】🔗⭐🔉

はしかくし-の-ま [3] 【階隠しの間】

寝殿造りの庇の間で,階隠しを上ったところの柱間。日隠しの間。階(ハシ)の間。

はし-かけ【橋架け・橋掛け】🔗⭐🔉

はし-かけ [3][0] 【橋架け・橋掛け】

橋をかけること。橋渡し。

はじ-がま・し【恥がまし】🔗⭐🔉

はじ-がま・し ハヂ― 【恥がまし】 (形シク)

恥ずかしい。外聞が悪い。「人のため―・しき事なく/源氏(葵)」

はじかみ【椒】🔗⭐🔉

はじかみ [0] 【椒】

サンショウの古名。

はじかみ-いお【椒魚】🔗⭐🔉

はじかみ-いお ―イヲ 【椒魚】

サンショウウオの古名。[本草和名]

はじかみ【薑】🔗⭐🔉

はじかみ [0] 【薑】

ショウガの別名。[季]秋。

はじか・む🔗⭐🔉

はじか・む (動マ四)

「かじかむ」に同じ。「北風は吹付ける手が―・んで/浄瑠璃・奥州安達原」

はじか・る🔗⭐🔉

はじか・る ハヂカル (動ラ四)

〔「はちかる」とも〕

手足を大きくひろげる。はだかる。また,花などが大きくひらく。「沖咲かばくわつと―・れももの花/犬子集」

はしかわ【橋川】🔗⭐🔉

はしかわ ハシカハ 【橋川】

姓氏の一。

はじ-がわ・し【恥ぢがはし】🔗⭐🔉

はじ-がわ・し ハヂガハシ 【恥ぢがはし】 (形シク)

恥ずかしげである。「おとなしく―・しく,互に今は成にけり/謡曲・井筒」

はじき【弾き】🔗⭐🔉

はじき [1] 【弾き】

(1)ばねじかけなどで,はじく装置・仕掛け。

(2)おはじき。

(3)俗にピストルをいう。

(4)嫌われること。つまはじきにされること。「娘に振りつけられ―にされた悔しんぼに/歌舞伎・梅雨小袖」

はじき-おん【弾き音】🔗⭐🔉

はじき-おん [3] 【弾き音】

〔flap〕

ふるえ音の一種で,舌が,弾くようにあるいはたたくように一回だけふるえるような調音。日本語のラ行子音のうち,「アラ」「イロ」など母音間のものが典型的。

はじき-しょうぎ【弾き将棋】🔗⭐🔉

はじき-しょうぎ ―シヤウ― [4] 【弾き将棋】

将棋の駒を用いた遊戯の一。一方は歩を一方は大駒を九枚ずつ盤の端に並べ,交互に指で駒をはじき,先に相手の駒全部を盤から落とした方を勝ちとする。

はじき-まめ【弾き豆】🔗⭐🔉

はじき-まめ [3] 【弾き豆】

「弾け豆」に同じ。

はじき-ゆみ【弾き弓】🔗⭐🔉

はじき-ゆみ [3] 【弾き弓】

⇒だんぐう(弾弓)

はじ-き【土師器】🔗⭐🔉

はじ-き [2] 【土師器】

古墳時代から奈良・平安時代にかけて用いられた素焼き土器の総称。赤色の素焼きで文様はない。弥生土器から発達したもの。

はじき-ざき【弾崎】🔗⭐🔉

はじき-ざき 【弾崎】

新潟県両津市,佐渡島北端の岬。海食崖が発達し,岩場にイワユリが咲く。弾埼灯台がある。

はじき-だ・す【弾き出す】🔗⭐🔉

はじき-だ・す [4][0] 【弾き出す】 (動サ五[四])

(1)はじいて外へ出す。「爪で―・す」

(2)仲間から追い出す。仲間はずれにする。「グループから―・される」

(3)〔もと,算盤(ソロバン)を用いて計算したところから〕

算出する。「利益はざっと一億円と―・された」

(4)やり繰りしてひねり出す。「宿泊費まではとても―・せない」

[可能] はじきだせる

はしき-やし【愛しきやし】🔗⭐🔉

はしき-やし 【愛しきやし】 (連語)

〔形容詞「はし(愛)」の連体形に,間投助詞「や」と強めの副助詞「し」の加わったもの〕

いとおしい。はしけよし。はしけやし。「―栄えし君のいましせば昨日も今日も我(ワ)を召さましを/万葉 454」

はしき-よし【愛しきよし】🔗⭐🔉

はしき-よし 【愛しきよし】 (連語)

「はしきやし」に同じ。「―かくのみからに慕ひ来し妹が心のすべもすべなさ/万葉 796」

はし-きれ【端切れ】🔗⭐🔉

はし-きれ [0] 【端切れ】

ちぎれた,小さな部分。きれはし。

はじ・く【弾く】🔗⭐🔉

はじ・く [2] 【弾く】

■一■ (動カ五[四])

(1)(ばねなど,たわんだものがはね返る力で)はねかえす。「おはじきを―・く」「茶碗を―・くと澄んだ音がした」

(2)指先で弦を打って糸を振動させる。つまびく。「ギターの弦を―・く」

(3)表面ではね返して寄せつけない。はねのける。「ピストルのたまを―・く」「水を―・く」「インクを―・く」

(4)算盤(ソロバン)を使って計算する。また,何らかの方法で計算してある数値を見込む。「そろばんを―・く」「利益をコンピューターで―・く」

[可能] はじける

■二■ (動カ下二)

⇒はじける

はじけ-と・ぶ【弾け飛ぶ】🔗⭐🔉

はじけ-と・ぶ [0][4] 【弾け飛ぶ】 (動バ五[四])

はじけて飛ぶ。はじけたように飛ぶ。また,はじけてなくなる。「雹(ヒヨウ)が路面に―・ぶ」「年来の夢が―・んだ」

はじけ-まめ【弾け豆】🔗⭐🔉

はじけ-まめ [3] 【弾け豆】

煎(イ)って弾けさせた豆。転じて,ソラマメの別称。はじきまめ。

はしけ-やし【愛しけやし】🔗⭐🔉

はしけ-やし 【愛しけやし】 (連語)

「はしきやし」に同じ。「―妻も子どもも高々に/万葉 3692」

はじ【恥】(和英)🔗⭐🔉

はじ【恥】

(a) shame;→英和

(a) humiliation (屈辱);an insult (侮辱).→英和

〜知らずの shameless.→英和

〜をかかせる putto shame.〜をかく be put to shame;humiliate oneself.〜をさらす disgrace oneself.〜をしのぶ swallow an insult;bear a shame.〜をしのんで…する stoop to do.〜を知れ Shame on you!

はじいる【恥じ入る】(和英)🔗⭐🔉

はじいる【恥じ入る】

be[feel]deeply ashamed.⇒恥じる.

広辞苑+大辞林に「はじ」で始まるの検索結果。もっと読み込む

haji

haji