複数辞典一括検索+![]()

![]()

はじ【恥・辱】ハヂ🔗⭐🔉

はじ【端】🔗⭐🔉

はじ【端】

ハシの訛。

はじ【土師】🔗⭐🔉

はじ【土師】

(ハニシの約)大和政権で葬式・陵墓・土器製作などを担当した氏うじ。はにし。

○恥ありはじあり🔗⭐🔉

○恥ありはじあり

恥を知る。名誉を重んずる。源平盛衰記20「恥ある郎党身に添はず」

⇒はじ【恥・辱】

はし‐い【端居】‥ヰ

家屋の端近く出ていること。特に、夏の夕方、涼を求めて縁側などにいること。〈[季]夏〉

バシー‐かいきょう【バシー海峡】‥ケフ

(Bashi Channel)台湾島とフィリピンのバタン諸島との間の海峡。

はし‐いた【橋板】

橋桁はしげたの上に敷いた板。

はし・いる【端居る】‥ヰル

〔自上一〕

家の端近に出ている。

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐いろ【黄櫨色】

黄櫨の葉汁の染色そめいろで、赤みのさした黄色。はじ。

Munsell color system: 5.5YR5.5/4.5

はし‐うち【嘴打ち】

鳥の雛が孵化ふかする際に、卵の殻を内側からつつくこと。

はし‐うら【橋占】

橋のほとりに立って往来の人の言葉を聞き、それによって吉凶をうらなうこと。

はじ‐うるし【黄櫨漆】

〔植〕ハゼノキの別称。

ハシェク【Jaroslav Hašek】

チェコの小説家。プラハ生まれ。ジャーナリストのかたわらユーモア小説を書く。代表作「兵士シュヴェイクの冒険」(未完)で、したたかで機知に富む庶民の兵士の立場から、軍隊や戦争を風刺した。(1883〜1923)

パジェス【Léon Pagès】

フランスの学者。公使館付となって中国に滞在。帰国後、東洋研究者となる。著「日本関係図書目録」「日本切支丹宗門史」のほか、「日葡辞書」の仏訳がある。(1814〜1886)

はしおか【橋岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】

はしおか‐きゅうたろう【橋岡久太郎】‥ヲカキウ‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。高松生れ。23世宗家観世清廉の門人。特異な芸境を開く。(1884〜1963)

⇒はしおか【橋岡】

はし‐おき【箸置き】

箸の先をのせておく小さい道具。はしだい。

箸置き

撮影:関戸 勇

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

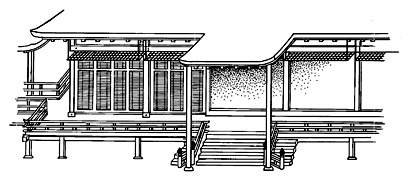

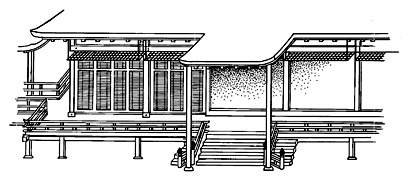

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はし‐お・る【端折る】‥ヲル

〔他五〕

⇒はしょる

はしか【芒】

麦などの芒のぎ。日葡辞書「ハシカ、また、ノギ」

はしか【麻疹】

麻疹ウイルスによる急性感染症。発熱と斑点様紅色の発疹、鼻・咽喉のカタル、結膜炎を伴う。5〜6歳までの幼児に多く、感染力が強いが、一度の罹患でほとんど一生免疫を得る。ワクチン接種による予防が有効。ましん。浮世物語「思ひの外に疱いも、―軽々といたしけり」

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はし‐がかり【橋掛り】

①能舞台の一部で、鏡の間から舞台への通路として斜めにかけわたし欄干を設けた道。→能舞台(図)。

②旧式歌舞伎劇場の舞台の左(下手)、奥の廊下状の部分。

はし‐がき【端書き】

①手紙などの初頭や末尾に書き添えた文章。末尾のは追而書おってがき・なおなおがき・二伸ともいう。

②詩歌などの前にその由来を書き添えたことば。端詞はしことば。詞書。

③論文や書籍の初めに、その取り扱う範囲や内容の要約などを記した文。序文。

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はし‐がくし【階隠し】

寝殿・社殿などの正面の階段を覆うために、軒先に柱を立ててさし出した庇ひさし。向拝ごはいともいう。日隠し。源氏物語末摘花「―のもとの紅梅、いと疾く咲く花にて」

階隠し

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

⇒はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

はしがくし‐の‐ま【階隠しの間】

(間は、柱と柱との間の意)廂ひさしの間で、階隠しのある柱と柱との間。日隠しの間。階の間。御階みはしの間。狭衣物語4「寝殿の南面の―一間ばかりあけて」

⇒はし‐がくし【階隠し】

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐い・る【恥じ入る】ハヂ‥

〔自五〕

深く恥じる。「過ちを深く―・る」

はじ‐いろ【黄櫨色】🔗⭐🔉

はじ‐いろ【黄櫨色】

黄櫨の葉汁の染色そめいろで、赤みのさした黄色。はじ。

Munsell color system: 5.5YR5.5/4.5

はじ‐うるし【黄櫨漆】🔗⭐🔉

はじ‐うるし【黄櫨漆】

〔植〕ハゼノキの別称。

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

はじ‐おどし【黄櫨縅】‥ヲドシ

鎧よろいの縅の一つ。黄櫨色はじいろの組糸で縅したもの。

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かがや・く【恥ぢ赫く】ハヂ‥

〔自四〕

(古くはハジカカヤク)顔が赤くなるほど恥じ入る。源氏物語夕顔「なかなか―・かむよりは」

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐かき【恥掻き】ハヂ‥

はじをかくこと。また、その人。尾崎紅葉、阿蘭陀芹「何不足が有つて這他―の真似をして」

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐がま・し【恥がまし】ハヂ‥

〔形シク〕

恥となるようである。恥さらしである。はずかしい。枕草子162「人に―・しきこと言ひつけたり」

はじかみ【薑・椒】🔗⭐🔉

はじかみ【薑・椒】

ショウガ。またはサンショウの古称。〈[季]秋〉。古事記中「垣もとに植ゑし―口ひひく」

⇒はじかみ‐いお【椒魚】

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ🔗⭐🔉

はじかみ‐いお【椒魚】‥イヲ

サンショウウオの古称。〈本草和名〉

⇒はじかみ【薑・椒】

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ🔗⭐🔉

はじ‐がわ・し【恥がはし】ハヂガハシ

〔形シク〕

はずかしい感じである。はじがまし。ひとりね「たちまち野干やかんの姿をあらはしけるこそ―・しけれ」

はじき【弾き】🔗⭐🔉

はじき【弾き】

①はじくこと。また、その力。

②物をはじく仕掛け。ばね。

③三味線のひき方。左手の指で弦をはじいて音を出すこと。

④釣竿のこと。弾はね竿。はんりき。やぎ。

⑤石弾いしはじき。おはじき。

⑥ピストルの隠語。

⇒はじき‐がね【弾き金】

⇒はじき‐ざる【弾き猿】

⇒はじき‐しょうぎ【弾き将棋】

⇒はじき‐だけ【弾き竹】

⇒はじき‐まめ【弾き豆】

⇒はじき‐ゆみ【弾弓】

はじ‐き【土師器】🔗⭐🔉

はじ‐き【土師器】

弥生土器の系譜につながる、古墳時代以降の素焼の赤褐色の土器。文様は少なく、実用的で、煮炊きや食器に用いるものが多い。

はじき‐がね【弾き金】🔗⭐🔉

はじき‐がね【弾き金】

はじくように装置した金具。ばね。

⇒はじき【弾き】

はじき‐ざる【弾き猿】🔗⭐🔉

はじき‐ざる【弾き猿】

竿に抱きつかせた紅布製の猿を下部に取り付けた竹発条たけばねで弾いて昇り降りさせる玩具。

⇒はじき【弾き】

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

はじき‐しょうぎ【弾き将棋】‥シヤウ‥

将棋の遊びの一つ。将棋の駒を用い、一方は歩ふを、一方は大きい駒を盤の端に並べ、交互に指で駒をはじき、早く相手の駒全部を盤から落とした方が勝ち。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だけ【弾き竹】🔗⭐🔉

はじき‐だけ【弾き竹】

(→)「犬除よけ」2の別称。

⇒はじき【弾き】

はじき‐だ・す【弾き出す】🔗⭐🔉

はじき‐だ・す【弾き出す】

〔他五〕

①はじいて外へ出す。「爪で―・す」

②のけものにして押し出す。古今著聞集18「心得つ雁食はんとて若党が老いたる者を―・すとは」。「異分子を―・す」

③そろばんを用いて計算する。転じて、費用を算段する。「経費を―・す」

はじき‐まめ【弾き豆】🔗⭐🔉

はじき‐ゆみ【弾弓】🔗⭐🔉

はじ・く【弾く】🔗⭐🔉

はじ・く【弾く】

[一]〔他五〕

①押し曲げられた物がはね返る力でうつ。万葉集14「みちのくのあだたら真弓―・きおきて反せらしめ来なば弦つらはかめかも」。徒然草「碁盤の隅に石を立てて―・くに、むかひなる石をまぼりて―・くは当らず」

②のけものにする。排斥する。はねてよせつけない。「不適格者を―・く」「油は水を―・く」

③(そろばん珠を指先で動かして)計算する。「そろばんを―・く」「損得を―・く」

[二]〔自下二〕

⇒はじける(下一)

はじけ‐まめ【弾け豆】🔗⭐🔉

はじけ‐まめ【弾け豆】

①ソラマメを炒るなどして弾けさせたもの。はじきまめ。

②ソラマメの異称。

はじ・ける【弾ける】🔗⭐🔉

はじ・ける【弾ける】

〔自下一〕[文]はじ・く(下二)

裂けて開く。成熟して割れる。罅裂かれつする。はぜる。「豆のさやが―・ける」「笑い声が―・ける」

は‐じごく【破地獄】‥ヂ‥🔗⭐🔉

は‐じごく【破地獄】‥ヂ‥

〔仏〕地獄の苦を打ち破ること。

はじ‐さらし【恥曝し】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐さらし【恥曝し】ハヂ‥

恥を広く世間にさらけ出すこと。また、その人。「世間の―になる」

は‐じし【歯肉・齗・齦】🔗⭐🔉

は‐じし【歯肉・齗・齦】

(→)歯茎はぐきに同じ。〈倭名類聚鈔3〉

はじ‐し・む【恥ぢしむ】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐し・む【恥ぢしむ】ハヂ‥

〔他下二〕

①はずかしがらせる。源氏物語真木柱「みづからを、ほけたり、ひがひがしとのたまひ―・むるは」

②(恥を知るように)いましめる。注意する。太平記15「引くなと互ひに―・めて、面もふらず戦ひける間」

はじ‐しら・う【恥ぢしらふ】ハヂシラフ🔗⭐🔉

はじ‐しら・う【恥ぢしらふ】ハヂシラフ

〔自四〕

はずかしがる。はじらう。住吉物語「―・ひたる姿」

はじ‐しら‐ず【恥知らず】ハヂ‥🔗⭐🔉

はじ‐しら‐ず【恥知らず】ハヂ‥

恥を恥とも思わないこと。また、その人。鉄面皮。「―には呆れる」

はじ‐だん【櫨緂】🔗⭐🔉

はじ‐だん【櫨緂】

菊・竜胆りんどう・紅葉などの模様を繍ぬいものにしたもの。9〜10月頃用いる。一説に、櫨色はじいろのだんだら染。紫式部日記「―に染めたり」

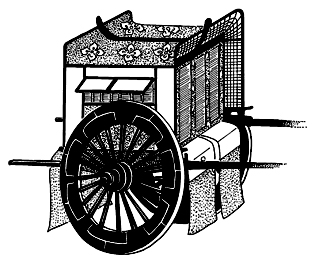

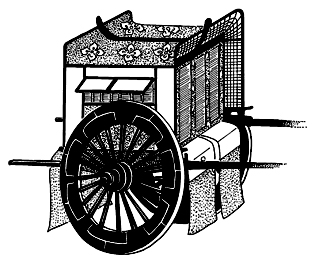

は‐じとみ【半蔀】🔗⭐🔉

は‐じとみ【半蔀】

上半分を外へ揚げるようにし、下ははめこみになった蔀。こじとみ。源氏物語夕顔「かみは―四五間ばかり上げ渡して」

⇒はじとみ‐ぐるま【半蔀車】

はじとみ‐ぐるま【半蔀車】🔗⭐🔉

はじとみ‐ぐるま【半蔀車】

網代車あじろぐるまの一種。物見に半蔀を取り付けたもの。摂関・大臣・大将・高僧・女房、また上皇の乗用。

半蔀車

⇒は‐じとみ【半蔀】

⇒は‐じとみ【半蔀】

⇒は‐じとみ【半蔀】

⇒は‐じとみ【半蔀】

○恥なしはじなし🔗⭐🔉

○恥なしはじなし

①恥かしくない。劣らない。源氏物語絵合「昔の跡に恥なく」

②恥を知らない。厚顔無恥である。源氏物語少女「かたくなしき姿などをも恥なく」

⇒はじ【恥・辱】

はじ‐におい【黄櫨匂】‥ニホヒ

鎧よろいの縅おどしの一種。上を黄櫨色とし、次に薄黄櫨・黄・白の順におどしたもの。

はじ‐におい【黄櫨匂】‥ニホヒ🔗⭐🔉

はじ‐におい【黄櫨匂】‥ニホヒ

鎧よろいの縅おどしの一種。上を黄櫨色とし、次に薄黄櫨・黄・白の順におどしたもの。

○箸にも棒にもかからないはしにもぼうにもかからない

ひどすぎて取り扱うべき方法がない。手がつけられない。

⇒はし【箸】

○恥の上の損はじのうえのそん🔗⭐🔉

○恥の上の損はじのうえのそん

恥をかいた上に損をすること。

⇒はじ【恥・辱】

○恥の上塗りはじのうわぬり🔗⭐🔉

○恥の上塗りはじのうわぬり

恥の上に重ねて恥をかくこと。不名誉を重ねること。恥の恥。

⇒はじ【恥・辱】

○恥の掻上げはじのかきあげ🔗⭐🔉

○恥の掻上げはじのかきあげ

(→)「恥の上塗り」に同じ。

⇒はじ【恥・辱】

はじ‐の‐き【黄櫨】

(→)「はぜのき」に同じ。はじ。

はしのく【波斯匿】

(梵語Prasenajit)釈尊と同時代の中インド、コーサラ国王。舎衛しゃえ城に都し仏教を保護した。プラセーナジット。

はし‐の‐こ【梯の子】

はしごの段。また、きざはしの段。

はじ‐の‐き【黄櫨】🔗⭐🔉

はじ‐の‐き【黄櫨】

(→)「はぜのき」に同じ。はじ。

○恥の恥はじのはじ🔗⭐🔉

○恥の恥はじのはじ

(→)「恥の上塗り」に同じ。「恥の上の恥」とも。

⇒はじ【恥・辱】

はし‐の‐ま【階の間】

(→)「はしがくしのま」に同じ。大和物語「―に梅むめいとおかしう咲きたり」

はし‐のり【端乗り】

①端に乗ること。

②ちょっと乗ること。一説に、前駆。宇治拾遺物語9「この馬―に給はり候はん」

はしば【羽柴】

姓氏の一つ。織田信長の重臣である丹羽長秀と柴田勝家との姓の1字ずつを取ったもので、秀吉が豊臣姓を用いるまでの姓。

⇒はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

はしはか‐こふん【箸墓古墳】

奈良県桜井市箸中にある最古の前方後円墳の一つ。墳長約280メートル。後円部の直径約160メートル。葺石や最古の埴輪があり、3世紀中葉から後半の築造とされる。崇神紀に倭迹迹日百襲姫命やまとととびももそひめのみことの墓とする伝説があり、卑弥呼の墓とする説もある。

箸墓古墳

撮影:的場 啓

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はし‐ばこ【箸箱】

箸を入れておく細長い箱。

はしは‐こうぶり【圭冠】‥カウブリ

上はとがり下は方形で、圭けいに似た漆塗のかぶりもの。後世の烏帽子に似る。けいかん。天武紀下「唯男子のみは―あれば冠して」

圭冠

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしばさみ‐いし【橋挟み石】

池にかけた橋の両側の袂たもとに立てる石。はしびきいし。

はし‐ばし【端端】

①あの端この端。また、ちょっとした部分。「言葉の―に皮肉がこめられている」

②もののはしくれ。つまらぬ者。

③すみずみ。「―にまで文句を付ける」

はし‐ばしら【橋柱】

橋桁はしげたを支える柱。橋脚。忠見集「年経れば朽ちこそまされ―」

はしば‐の‐けむり【橋場の煙】

(江戸郊外、千住の東の橋場という所に火葬場があったことから)火葬の煙。好色二代男「太夫に焼き立てられ―限りと思ひつくを」

はしば‐ひでなが【羽柴秀長】

安土桃山時代の武将。秀吉の異父弟。秀吉に従って歴戦し、よくこれを補佐した。(1541〜1591)

⇒はしば【羽柴】

はしばみ【榛】

カバノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は広く、ほぼ円形で先端が急にとがる。しばしば紫色の斑ふが入る。春、開花し、雌雄同株、小花が穂状につく。雄花は黄褐色、雌花は紅色。果実は葉のような総苞そうほうによって下部を包まれ、食用。同属のセイヨウハシバミの実もヘーゼル‐ナッツと呼び食用。〈新撰字鏡7〉

はしばみ【鷂】

〔動〕ハイタカの異称。

はし‐ばみ【端食】

〔建〕板の反そりを防ぐため木口にとりつけた狭い木。扉に多く用いる。はしばめ。

はし‐ばん【橋番】

橋の番をしてその取締りなどにあたること。また、その人。はしもり。橋番人。

はしびき‐いし【橋引石】

(→)「橋挟み石」に同じ。

はし‐ひめ【橋姫】

①橋を守る女神。特に山城の宇治橋にいう。玉姫。古今和歌集恋「われを待つらむ宇治の―」→宇治の橋姫。

②源氏物語の巻名。

はしびろ‐がも【嘴広鴨】

カモの一種。中形で、嘴くちばしが極めて大きく扁平なのが特徴。雄は背が黒褐色、胸は白色、腹は栗色。雌は全体褐色。北半球に広く分布し、日本には秋に多数渡来し越冬する。クチガモ。

ハシビロガモ

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はしびろ‐こう【嘴広鸛】‥コフ

コウノトリ目ハシビロコウ科の鳥。体長1.2メートル。嘴くちばしが幅広く大きい。アフリカ中部に生息。魚食性で、水辺で長時間動かずに待ち伏せる。

パシフィック‐リーグ【Pacific League】

日本のプロ野球リーグの一つ。1949年に太平洋野球連盟として結成。80年パシフィック野球連盟と改称。略称パリーグ。→セントラル‐リーグ

はし‐ぶくろ【箸袋】

使用前の箸を入れておく紙製の袋。

はしぶと‐がらす【嘴太鴉】

カラスの一種。嘴くちばしが太い。全身黒色で光沢がある。雑食性。「かぁかぁ」と澄んだ声で鳴く。ハシボソガラスと同じく人家付近にすみ、数は極めて多い。東アジア産。ヤマガラス。〈書言字考節用集〉

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はし‐ぶね【端舟・端艇】

①大船に付属する小舟。人や貨物の陸揚に用いる。

②こぶね。

はし‐ぶみ【端書】

序言。まえがき。はしがき。

ばしぶんつう【馬氏文通】

中国最初の文語文典。10巻。清の馬建忠著。1898年成る。ラテン文法にならい、実字・虚字・助字・句読・文章論を説明。

はし‐べ【端辺】

はし。ほとり。

はじ‐べ【土師部】

古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ。→土師器はじき

はしべんけい【橋弁慶】

①能。京都の五条橋上で武蔵坊弁慶が牛若丸に敗れて、主従の契りをする。

②1による義太夫・富本・長唄・河東・一中などの曲名。

はしぼそ‐がらす【嘴細鴉】

カラスの一種。ハシブトガラスよりやや小形で、嘴くちばしは細く短い。「がぁがぁ」と濁った声で鳴く。雑食性。人家付近に普通に見られる。ユーラシア大陸北部に分布。

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

はしま【羽島】

岐阜県南西部の市。毛織物・銘仙の産地。住宅地化も進む。人口6万7千。

はし‐まい【端米】

①わずかな米。

②不十分な俸給。

はし‐まくら【箸枕】

(→)「箸置き」に同じ。

はし‐ますがた【橋枡形】

枡形にかけた橋。

はし‐まつり【橋祭】

橋の架設または修繕が終わった時に行う祭。

○始まらないはじまらない🔗⭐🔉

○始まらないはじまらない

ききめがない。無駄である。「今さら嘆いても―」

⇒はじま・る【始まる】

はじまり【始まり・初まり】

はじまること。はじめ。おこり。「事の―」

はじま・る【始まる】

〔自五〕

①新たにおこる。していない状態から、する状態に移る。堤中納言物語「内裏に御遊び―・るを、ただ今参らせ給へ」。「会議が―・る」「学校が―・る」

②きっかけとなることが生じる。起因する。最初となる。「平安時代に―・る行事」

③(多く「―・った」の形で)癖になっている言語や動作が出る。「また―・った」

⇒始まらない

はし‐ミシン【端ミシン】

布地の端がほつれないように始末するために、ミシンでかがること。

はじ・む【始む・創む】

〔他下二〕

⇒はじめる(下一)

はし‐むかう【箸向ふ】‥ムカフ

〔枕〕

「弟おと」にかかる。

はし‐むこう【橋向う】‥ムカウ

橋を隔てた向う側。また、その土地。

はじ‐むらご【黄櫨村濃】

はじ色のむらご。平経盛家歌合「―なる衣手の森」

はし‐むらさき【端紫】

端の方が紫色であること。また、そのもの。

はじめ【始め・初め】

①ものごとを始めた時。てはじめ。伊勢物語「宮仕への―に」。「何事も―が大事」「―とまどったが」

②おこり。はじまり。最初。発端。万葉集2「天地の―の時」

③主なもの。第1。保元物語「菊池・原田を―として所々に城を構へてたてこもれば」

④さき。まえかた。源氏物語帚木「其の―の事、すきずきしくとも、申し侍らむ」

⑤事の次第。一部始終。好色五人女5「我を忘れて―を語りければ」

⑥(接尾語的に)

㋐最初の経験。「私の酒の飲み―は」

㋑その年それをする最初の日。「御用―」

◇「始」は、物事の起りや開始をあらわし、「終」の対として使うことが多い。また、3の場合もふつう「始」を使う。「初」は、一般に時に関して用い、最初や初期の段階の意で使う。

⇒はじめ‐おわり【始め終り】

⇒はじめ‐ね【始値】

⇒始めあらざるなし、克く終りある鮮し

⇒始め有るものは必ず終りあり

⇒始めから長老にはなれず

⇒始めちょろちょろ中ぱっぱ赤子泣くとも蓋取るな

⇒始めに言葉ありき

⇒始めの煌き

⇒始めの囁、後のどよめき

⇒始めは処女の如く後は脱兎の如し

はじまり【始まり・初まり】🔗⭐🔉

はじまり【始まり・初まり】

はじまること。はじめ。おこり。「事の―」

はじま・る【始まる】🔗⭐🔉

はじま・る【始まる】

〔自五〕

①新たにおこる。していない状態から、する状態に移る。堤中納言物語「内裏に御遊び―・るを、ただ今参らせ給へ」。「会議が―・る」「学校が―・る」

②きっかけとなることが生じる。起因する。最初となる。「平安時代に―・る行事」

③(多く「―・った」の形で)癖になっている言語や動作が出る。「また―・った」

⇒始まらない

はじ・む【始む・創む】🔗⭐🔉

はじ・む【始む・創む】

〔他下二〕

⇒はじめる(下一)

広辞苑に「はじ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む