複数辞典一括検索+![]()

![]()

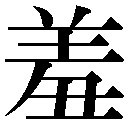

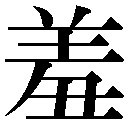

俶 はじめ🔗⭐🔉

【俶】

10画 人部

区点=4872 16進=5068 シフトJIS=98E6

《音読み》

10画 人部

区点=4872 16進=5068 シフトJIS=98E6

《音読み》  シュク

シュク

〈ch

〈ch 〉/

〉/ テキ

テキ /チャク

/チャク 〈t

〈t 〉

《訓読み》 ととのえる(ととのふ)/はじめ

《意味》

〉

《訓読み》 ととのえる(ととのふ)/はじめ

《意味》

{動・形}ととのえる(トトノフ)。身なりを引き締めてととのえる。また、そのさま。「俶装シュクソウ」

{動・形}ととのえる(トトノフ)。身なりを引き締めてととのえる。また、そのさま。「俶装シュクソウ」

{名}はじめ。物事の小さいおこりはじめ。

{名}はじめ。物事の小さいおこりはじめ。

{形}こぢんまりと引き締まったさま。女性の姿のととのったさま。〈同義語〉→淑。「貞俶テイシュク(=貞淑)」

{形}こぢんまりと引き締まったさま。女性の姿のととのったさま。〈同義語〉→淑。「貞俶テイシュク(=貞淑)」

「俶儻テキトウ」とは、非凡であるさま。すぐれているさま。「好奇偉俶儻之画策=奇偉俶儻ノ画策ヲ好ム」〔→史記〕

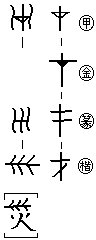

《解字》

会意兼形声。叔は、こぢんまりと引き締まったの意を含む。俶は「人+音符叔」。

《熟語》

→熟語

「俶儻テキトウ」とは、非凡であるさま。すぐれているさま。「好奇偉俶儻之画策=奇偉俶儻ノ画策ヲ好ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。叔は、こぢんまりと引き締まったの意を含む。俶は「人+音符叔」。

《熟語》

→熟語

10画 人部

区点=4872 16進=5068 シフトJIS=98E6

《音読み》

10画 人部

区点=4872 16進=5068 シフトJIS=98E6

《音読み》  シュク

シュク

〈ch

〈ch 〉/

〉/ テキ

テキ /チャク

/チャク 〈t

〈t 〉

《訓読み》 ととのえる(ととのふ)/はじめ

《意味》

〉

《訓読み》 ととのえる(ととのふ)/はじめ

《意味》

{動・形}ととのえる(トトノフ)。身なりを引き締めてととのえる。また、そのさま。「俶装シュクソウ」

{動・形}ととのえる(トトノフ)。身なりを引き締めてととのえる。また、そのさま。「俶装シュクソウ」

{名}はじめ。物事の小さいおこりはじめ。

{名}はじめ。物事の小さいおこりはじめ。

{形}こぢんまりと引き締まったさま。女性の姿のととのったさま。〈同義語〉→淑。「貞俶テイシュク(=貞淑)」

{形}こぢんまりと引き締まったさま。女性の姿のととのったさま。〈同義語〉→淑。「貞俶テイシュク(=貞淑)」

「俶儻テキトウ」とは、非凡であるさま。すぐれているさま。「好奇偉俶儻之画策=奇偉俶儻ノ画策ヲ好ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。叔は、こぢんまりと引き締まったの意を含む。俶は「人+音符叔」。

《熟語》

→熟語

「俶儻テキトウ」とは、非凡であるさま。すぐれているさま。「好奇偉俶儻之画策=奇偉俶儻ノ画策ヲ好ム」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。叔は、こぢんまりと引き締まったの意を含む。俶は「人+音符叔」。

《熟語》

→熟語

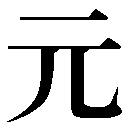

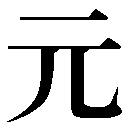

元 はじめ🔗⭐🔉

【元】

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

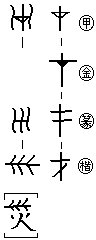

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

初 はじめ🔗⭐🔉

【初】

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕 はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」

はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」 うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」

うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」 そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」

そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」 うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る)

うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る) 作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕 はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」

はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」 うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」

うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」 そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」

そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」 うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る)

うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る) 作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

初沐者必拭冠 ハジメテモクスルモノハカナラズカンヲヌグウ🔗⭐🔉

【初沐者必拭冠】

ハジメテモクスルモノハカナラズカンヲヌグウ〈故事〉→「新沐者必弾冠アラタニモクスルモノハカナラズカンムリヲハジク」

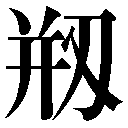

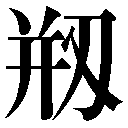

剏 はじめる🔗⭐🔉

【剏】

9画 刀部

区点=4976 16進=516C シフトJIS=998C

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 刀部

区点=4976 16進=516C シフトJIS=998C

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈chu

〈chu ng〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)

《意味》

{動}はじめる(ハジム)。素材に対し、まず切れめを入れて形をつくりはじめる。▽創造の創と全く同じ。

{動}はじめる(ハジム)。素材に対し、まず切れめを入れて形をつくりはじめる。▽創造の創と全く同じ。

{動・名}傷つける。また、傷。「剏傷ソウショウ」

《解字》

会意。刄はもと、刀の字の両わきに丶印をつけた形で、両刃の刀を示す。左はもと井で、四角いわく型を描いた象形文字。剏は「かたな+わく」で、刀でもって素材にわく型を刻みこむことを示す。最初にわく型を切りこむ意から、つくりはじめの意となる。作サクはその入声ニッショウ(つまり音)にあたる。

{動・名}傷つける。また、傷。「剏傷ソウショウ」

《解字》

会意。刄はもと、刀の字の両わきに丶印をつけた形で、両刃の刀を示す。左はもと井で、四角いわく型を描いた象形文字。剏は「かたな+わく」で、刀でもって素材にわく型を刻みこむことを示す。最初にわく型を切りこむ意から、つくりはじめの意となる。作サクはその入声ニッショウ(つまり音)にあたる。

9画 刀部

区点=4976 16進=516C シフトJIS=998C

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 刀部

区点=4976 16進=516C シフトJIS=998C

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈chu

〈chu ng〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)

《意味》

{動}はじめる(ハジム)。素材に対し、まず切れめを入れて形をつくりはじめる。▽創造の創と全く同じ。

{動}はじめる(ハジム)。素材に対し、まず切れめを入れて形をつくりはじめる。▽創造の創と全く同じ。

{動・名}傷つける。また、傷。「剏傷ソウショウ」

《解字》

会意。刄はもと、刀の字の両わきに丶印をつけた形で、両刃の刀を示す。左はもと井で、四角いわく型を描いた象形文字。剏は「かたな+わく」で、刀でもって素材にわく型を刻みこむことを示す。最初にわく型を切りこむ意から、つくりはじめの意となる。作サクはその入声ニッショウ(つまり音)にあたる。

{動・名}傷つける。また、傷。「剏傷ソウショウ」

《解字》

会意。刄はもと、刀の字の両わきに丶印をつけた形で、両刃の刀を示す。左はもと井で、四角いわく型を描いた象形文字。剏は「かたな+わく」で、刀でもって素材にわく型を刻みこむことを示す。最初にわく型を切りこむ意から、つくりはじめの意となる。作サクはその入声ニッショウ(つまり音)にあたる。

創 はじめる🔗⭐🔉

【創】

12画 リ部 [六年]

区点=3347 16進=414F シフトJIS=916E

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 リ部 [六年]

区点=3347 16進=414F シフトJIS=916E

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈chu

〈chu ng・chu

ng・chu ng〉

《訓読み》 きずつける(きずつく)/きず/はじめる(はじむ)

《名付け》 はじむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 きずつける(きずつく)/きず/はじめる(はじむ)

《名付け》 はじむ

《意味》

{動}きずつける(キズツク)。刃物で切る。切れめをつける。

{動}きずつける(キズツク)。刃物で切る。切れめをつける。

{名}きず。切りきず。▽去声に読む。「項王身亦被十余創=項王ノ身モ亦タ十余創ヲ被ル」〔→史記〕

{名}きず。切りきず。▽去声に読む。「項王身亦被十余創=項王ノ身モ亦タ十余創ヲ被ル」〔→史記〕

{動}はじめる(ハジム)。仕事をはじめる。はじめてつくり出す。「創始」「先帝創業=先帝業ヲ創ム」〔→諸葛亮〕

《解字》

形声。「刀+音符倉」で、倉という原義とは関係がない。刃物で切れめをつけること。素材に切れめを入れるのは、工作の最初の段階であることからはじめるの意に転じても使われた。

《類義》

→傷・→始・→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はじめる(ハジム)。仕事をはじめる。はじめてつくり出す。「創始」「先帝創業=先帝業ヲ創ム」〔→諸葛亮〕

《解字》

形声。「刀+音符倉」で、倉という原義とは関係がない。刃物で切れめをつけること。素材に切れめを入れるのは、工作の最初の段階であることからはじめるの意に転じても使われた。

《類義》

→傷・→始・→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 リ部 [六年]

区点=3347 16進=414F シフトJIS=916E

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 リ部 [六年]

区点=3347 16進=414F シフトJIS=916E

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈chu

〈chu ng・chu

ng・chu ng〉

《訓読み》 きずつける(きずつく)/きず/はじめる(はじむ)

《名付け》 はじむ

《意味》

ng〉

《訓読み》 きずつける(きずつく)/きず/はじめる(はじむ)

《名付け》 はじむ

《意味》

{動}きずつける(キズツク)。刃物で切る。切れめをつける。

{動}きずつける(キズツク)。刃物で切る。切れめをつける。

{名}きず。切りきず。▽去声に読む。「項王身亦被十余創=項王ノ身モ亦タ十余創ヲ被ル」〔→史記〕

{名}きず。切りきず。▽去声に読む。「項王身亦被十余創=項王ノ身モ亦タ十余創ヲ被ル」〔→史記〕

{動}はじめる(ハジム)。仕事をはじめる。はじめてつくり出す。「創始」「先帝創業=先帝業ヲ創ム」〔→諸葛亮〕

《解字》

形声。「刀+音符倉」で、倉という原義とは関係がない。刃物で切れめをつけること。素材に切れめを入れるのは、工作の最初の段階であることからはじめるの意に転じても使われた。

《類義》

→傷・→始・→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はじめる(ハジム)。仕事をはじめる。はじめてつくり出す。「創始」「先帝創業=先帝業ヲ創ム」〔→諸葛亮〕

《解字》

形声。「刀+音符倉」で、倉という原義とは関係がない。刃物で切れめをつけること。素材に切れめを入れるのは、工作の最初の段階であることからはじめるの意に転じても使われた。

《類義》

→傷・→始・→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

半蔀 ハジトミ🔗⭐🔉

【半蔀】

ハジトミ〔国〕上下二枚にわかれ、上半分は外側に上げてつるし、下半分は固定または取りはずしができるようにした格子コウシ。

哉 はじめて🔗⭐🔉

【哉】

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

土師 ハジ🔗⭐🔉

【土師】

ハジ・ハニシ〔国〕上代、土器・埴輪ハニワなどを作るのを職業とした人。

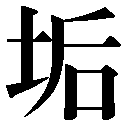

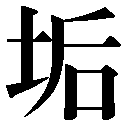

垢 はじ🔗⭐🔉

【垢】

9画 土部

区点=2504 16進=3924 シフトJIS=8D43

《音読み》 コウ

9画 土部

区点=2504 16進=3924 シフトJIS=8D43

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あか/けがれ/はじ(はぢ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あか/けがれ/はじ(はぢ)

《意味》

{名}あか。土ぼこりやちりのたまったもの。「塵垢ジンコウ・ジンク」

{名}あか。土ぼこりやちりのたまったもの。「塵垢ジンコウ・ジンク」

{名}けがれ。はじ(ハヂ)。ちり・あかのよごれ。また、体面をけがすこと。「垢辱コウジョク(はずかしめ、はじ)」「無垢ムク(けがれがない)」「受国之垢是謂社稷主=国ノ垢ヲ受クル、コレヲ社稷ノ主ト謂フ」〔→老子〕

{名}けがれ。はじ(ハヂ)。ちり・あかのよごれ。また、体面をけがすこと。「垢辱コウジョク(はずかしめ、はじ)」「無垢ムク(けがれがない)」「受国之垢是謂社稷主=国ノ垢ヲ受クル、コレヲ社稷ノ主ト謂フ」〔→老子〕

{名}ごまかし。「解垢カイコウ(話のすじをばらばらにしてごまかしたことば)」

《解字》

会意兼形声。后コウは「人のしりを開いた姿+口(あな)」の会意文字で、人体の後ろ、低い所にあってよごれた肛門コウモンを示す。垢は「土+音符后」で、土砂が低い所にたまってよごれたもののこと。厚(土が低くたまる→分あつい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}ごまかし。「解垢カイコウ(話のすじをばらばらにしてごまかしたことば)」

《解字》

会意兼形声。后コウは「人のしりを開いた姿+口(あな)」の会意文字で、人体の後ろ、低い所にあってよごれた肛門コウモンを示す。垢は「土+音符后」で、土砂が低い所にたまってよごれたもののこと。厚(土が低くたまる→分あつい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 土部

区点=2504 16進=3924 シフトJIS=8D43

《音読み》 コウ

9画 土部

区点=2504 16進=3924 シフトJIS=8D43

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あか/けがれ/はじ(はぢ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あか/けがれ/はじ(はぢ)

《意味》

{名}あか。土ぼこりやちりのたまったもの。「塵垢ジンコウ・ジンク」

{名}あか。土ぼこりやちりのたまったもの。「塵垢ジンコウ・ジンク」

{名}けがれ。はじ(ハヂ)。ちり・あかのよごれ。また、体面をけがすこと。「垢辱コウジョク(はずかしめ、はじ)」「無垢ムク(けがれがない)」「受国之垢是謂社稷主=国ノ垢ヲ受クル、コレヲ社稷ノ主ト謂フ」〔→老子〕

{名}けがれ。はじ(ハヂ)。ちり・あかのよごれ。また、体面をけがすこと。「垢辱コウジョク(はずかしめ、はじ)」「無垢ムク(けがれがない)」「受国之垢是謂社稷主=国ノ垢ヲ受クル、コレヲ社稷ノ主ト謂フ」〔→老子〕

{名}ごまかし。「解垢カイコウ(話のすじをばらばらにしてごまかしたことば)」

《解字》

会意兼形声。后コウは「人のしりを開いた姿+口(あな)」の会意文字で、人体の後ろ、低い所にあってよごれた肛門コウモンを示す。垢は「土+音符后」で、土砂が低い所にたまってよごれたもののこと。厚(土が低くたまる→分あつい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}ごまかし。「解垢カイコウ(話のすじをばらばらにしてごまかしたことば)」

《解字》

会意兼形声。后コウは「人のしりを開いた姿+口(あな)」の会意文字で、人体の後ろ、低い所にあってよごれた肛門コウモンを示す。垢は「土+音符后」で、土砂が低い所にたまってよごれたもののこと。厚(土が低くたまる→分あつい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

埴師 ハジ🔗⭐🔉

【埴師】

ハニシ・ハジ〔国〕昔、埴輪ハニワなどの土製品をつくった職人。土師ハジ。

始 はじまる🔗⭐🔉

【始】

8画 女部 [三年]

区点=2747 16進=3B4F シフトJIS=8E6E

《常用音訓》シ/はじ…まる/はじ…める

《音読み》 シ

8画 女部 [三年]

区点=2747 16進=3B4F シフトJIS=8E6E

《常用音訓》シ/はじ…まる/はじ…める

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 はじまる/はじめる(はじむ)/はじめ/はじめて

《名付け》 とも・はじめ・はる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじまる/はじめる(はじむ)/はじめ/はじめて

《名付け》 とも・はじめ・はる・もと

《意味》

{動}はじまる。はじめる(ハジム)。〈対語〉→終。〈類義語〉→初。「開始」「千里之行、始於足下=千里ノ行モ、足下ヨリ始マル」〔→老子〕

{動}はじまる。はじめる(ハジム)。〈対語〉→終。〈類義語〉→初。「開始」「千里之行、始於足下=千里ノ行モ、足下ヨリ始マル」〔→老子〕

{名}はじめ。物事のおこり。当初。〈対語〉→終・→末。「始為布衣時、貧無行=始メ布衣タリシ時、貧ニシテ行無シ」〔→史記〕

{名}はじめ。物事のおこり。当初。〈対語〉→終・→末。「始為布衣時、貧無行=始メ布衣タリシ時、貧ニシテ行無シ」〔→史記〕

{副}はじめて。その時になってはじめて。やっと。「始可与言詩已矣=始メテトモニ詩ヲ言フベキノミ」〔→論語〕

{副}はじめて。その時になってはじめて。やっと。「始可与言詩已矣=始メテトモニ詩ヲ言フベキノミ」〔→論語〕

「未始イマダハジメヨリ……ズ」とは、最初からこうであったためしはない、はじめからそうではない、の意。「未始以為憂也=イマダ始メヨリモッテ憂ヒト為サズ」〔→韓愈〕

《解字》

「未始イマダハジメヨリ……ズ」とは、最初からこうであったためしはない、はじめからそうではない、の意。「未始以為憂也=イマダ始メヨリモッテ憂ヒト為サズ」〔→韓愈〕

《解字》

会意兼形声。厶印はすきの形。台は以と同系で、人間がすきを手に持ち、口でものをいい、行為をおこす意を含む。始は「女+音符台イ・タイ」で、女性としての行為のおこり、つまりはじめて胎児をはらむこと。胎と最も近い。転じて、広く物事のはじめの意に用いる。

《類義》

初は、はじめて衣料を裁断すること。創も、素材に切れ目を入れることから、はじめてつくり出すの意となった。元は、人間の頭で、先端にあるのではじめの意となる。原は、水源のことで、「みなもと」から、はじめの意となる。

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる。 →初

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

会意兼形声。厶印はすきの形。台は以と同系で、人間がすきを手に持ち、口でものをいい、行為をおこす意を含む。始は「女+音符台イ・タイ」で、女性としての行為のおこり、つまりはじめて胎児をはらむこと。胎と最も近い。転じて、広く物事のはじめの意に用いる。

《類義》

初は、はじめて衣料を裁断すること。創も、素材に切れ目を入れることから、はじめてつくり出すの意となった。元は、人間の頭で、先端にあるのではじめの意となる。原は、水源のことで、「みなもと」から、はじめの意となる。

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる。 →初

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 女部 [三年]

区点=2747 16進=3B4F シフトJIS=8E6E

《常用音訓》シ/はじ…まる/はじ…める

《音読み》 シ

8画 女部 [三年]

区点=2747 16進=3B4F シフトJIS=8E6E

《常用音訓》シ/はじ…まる/はじ…める

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 はじまる/はじめる(はじむ)/はじめ/はじめて

《名付け》 とも・はじめ・はる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじまる/はじめる(はじむ)/はじめ/はじめて

《名付け》 とも・はじめ・はる・もと

《意味》

{動}はじまる。はじめる(ハジム)。〈対語〉→終。〈類義語〉→初。「開始」「千里之行、始於足下=千里ノ行モ、足下ヨリ始マル」〔→老子〕

{動}はじまる。はじめる(ハジム)。〈対語〉→終。〈類義語〉→初。「開始」「千里之行、始於足下=千里ノ行モ、足下ヨリ始マル」〔→老子〕

{名}はじめ。物事のおこり。当初。〈対語〉→終・→末。「始為布衣時、貧無行=始メ布衣タリシ時、貧ニシテ行無シ」〔→史記〕

{名}はじめ。物事のおこり。当初。〈対語〉→終・→末。「始為布衣時、貧無行=始メ布衣タリシ時、貧ニシテ行無シ」〔→史記〕

{副}はじめて。その時になってはじめて。やっと。「始可与言詩已矣=始メテトモニ詩ヲ言フベキノミ」〔→論語〕

{副}はじめて。その時になってはじめて。やっと。「始可与言詩已矣=始メテトモニ詩ヲ言フベキノミ」〔→論語〕

「未始イマダハジメヨリ……ズ」とは、最初からこうであったためしはない、はじめからそうではない、の意。「未始以為憂也=イマダ始メヨリモッテ憂ヒト為サズ」〔→韓愈〕

《解字》

「未始イマダハジメヨリ……ズ」とは、最初からこうであったためしはない、はじめからそうではない、の意。「未始以為憂也=イマダ始メヨリモッテ憂ヒト為サズ」〔→韓愈〕

《解字》

会意兼形声。厶印はすきの形。台は以と同系で、人間がすきを手に持ち、口でものをいい、行為をおこす意を含む。始は「女+音符台イ・タイ」で、女性としての行為のおこり、つまりはじめて胎児をはらむこと。胎と最も近い。転じて、広く物事のはじめの意に用いる。

《類義》

初は、はじめて衣料を裁断すること。創も、素材に切れ目を入れることから、はじめてつくり出すの意となった。元は、人間の頭で、先端にあるのではじめの意となる。原は、水源のことで、「みなもと」から、はじめの意となる。

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる。 →初

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

会意兼形声。厶印はすきの形。台は以と同系で、人間がすきを手に持ち、口でものをいい、行為をおこす意を含む。始は「女+音符台イ・タイ」で、女性としての行為のおこり、つまりはじめて胎児をはらむこと。胎と最も近い。転じて、広く物事のはじめの意に用いる。

《類義》

初は、はじめて衣料を裁断すること。創も、素材に切れ目を入れることから、はじめてつくり出すの意となった。元は、人間の頭で、先端にあるのではじめの意となる。原は、水源のことで、「みなもと」から、はじめの意となる。

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる。 →初

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

始如処女後如脱兔 ハジメハショジョノゴトクノチニダットノゴトシ🔗⭐🔉

【始如処女後如脱兔】

ハジメハショジョノゴトクノチニダットノゴトシ〈故事〉はじめは、処女のようにきわめてもの静かであるが、あとでは逃げるうさぎのようにはやく勢いがよい。はじめ弱々しそうな者がのちに活発に力を発揮すること。▽はじめ静かにして敵をゆだんさせ、隙スキをついて攻撃をしかけるという兵法から。〔→孫子〕

孟 はじめ🔗⭐🔉

【孟】

8画 子部 [人名漢字]

区点=4450 16進=4C52 シフトJIS=96D0

《音読み》

8画 子部 [人名漢字]

区点=4450 16進=4C52 シフトJIS=96D0

《音読み》  モウ(マウ)

モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng〉/

ng〉/ モウ(マウ)

モウ(マウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) /マン

/マン 《訓読み》 かしら/はじめ/つとめる(つとむ)

《名付け》 おさ・たけ・たけし・つとむ・とも・なが・はじむ・はじめ・はる・もと

《意味》

《訓読み》 かしら/はじめ/つとめる(つとむ)

《名付け》 おさ・たけ・たけし・つとむ・とも・なが・はじむ・はじめ・はる・もと

《意味》

{名}かしら。兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に孟・仲・季という。また、伯・仲・叔・季ともいう。「孟女モウジョ(長女)」

{名}かしら。兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に孟・仲・季という。また、伯・仲・叔・季ともいう。「孟女モウジョ(長女)」

{名}はじめ。季節や時代のはじめ。「孟春モウシュン」

{名}はじめ。季節や時代のはじめ。「孟春モウシュン」

{形}大きい。「莫敢高言孟行、以過其情=アヘテ高言孟行シテ、モッテソノ情ヲ過グルコトナシ」〔→管子〕

{形}大きい。「莫敢高言孟行、以過其情=アヘテ高言孟行シテ、モッテソノ情ヲ過グルコトナシ」〔→管子〕

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力し、前進する。〈類義語〉→勉。「孟晋モウシン(つとめ進む)」

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力し、前進する。〈類義語〉→勉。「孟晋モウシン(つとめ進む)」

{名}「孟子モウシ」の略。

{名}「孟子モウシ」の略。

「孟浪モウロウ・マンラン」とは、(イ)とりとめもない、でたらめの意。「夫子以為孟浪之言=夫子ハモッテ孟浪ノ言ヲ為ス」〔→荘子〕(ロ)目的もなく各地をさまよい歩くこと。

《解字》

会意。「子+皿(かぶせるさら、おおい)」で、おおいをおかして子どもが成長することを示す。季節のはじめ、兄弟の順番のはじめを孟というのは、勢いよく伸びる先端にあたるからである。

《単語家族》

萌ホウ(地面をおかして芽が伸びる)

「孟浪モウロウ・マンラン」とは、(イ)とりとめもない、でたらめの意。「夫子以為孟浪之言=夫子ハモッテ孟浪ノ言ヲ為ス」〔→荘子〕(ロ)目的もなく各地をさまよい歩くこと。

《解字》

会意。「子+皿(かぶせるさら、おおい)」で、おおいをおかして子どもが成長することを示す。季節のはじめ、兄弟の順番のはじめを孟というのは、勢いよく伸びる先端にあたるからである。

《単語家族》

萌ホウ(地面をおかして芽が伸びる) 猛(障害をおかしてつき進む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

猛(障害をおかしてつき進む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

8画 子部 [人名漢字]

区点=4450 16進=4C52 シフトJIS=96D0

《音読み》

8画 子部 [人名漢字]

区点=4450 16進=4C52 シフトJIS=96D0

《音読み》  モウ(マウ)

モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng〉/

ng〉/ モウ(マウ)

モウ(マウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) /マン

/マン 《訓読み》 かしら/はじめ/つとめる(つとむ)

《名付け》 おさ・たけ・たけし・つとむ・とも・なが・はじむ・はじめ・はる・もと

《意味》

《訓読み》 かしら/はじめ/つとめる(つとむ)

《名付け》 おさ・たけ・たけし・つとむ・とも・なが・はじむ・はじめ・はる・もと

《意味》

{名}かしら。兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に孟・仲・季という。また、伯・仲・叔・季ともいう。「孟女モウジョ(長女)」

{名}かしら。兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に孟・仲・季という。また、伯・仲・叔・季ともいう。「孟女モウジョ(長女)」

{名}はじめ。季節や時代のはじめ。「孟春モウシュン」

{名}はじめ。季節や時代のはじめ。「孟春モウシュン」

{形}大きい。「莫敢高言孟行、以過其情=アヘテ高言孟行シテ、モッテソノ情ヲ過グルコトナシ」〔→管子〕

{形}大きい。「莫敢高言孟行、以過其情=アヘテ高言孟行シテ、モッテソノ情ヲ過グルコトナシ」〔→管子〕

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力し、前進する。〈類義語〉→勉。「孟晋モウシン(つとめ進む)」

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力し、前進する。〈類義語〉→勉。「孟晋モウシン(つとめ進む)」

{名}「孟子モウシ」の略。

{名}「孟子モウシ」の略。

「孟浪モウロウ・マンラン」とは、(イ)とりとめもない、でたらめの意。「夫子以為孟浪之言=夫子ハモッテ孟浪ノ言ヲ為ス」〔→荘子〕(ロ)目的もなく各地をさまよい歩くこと。

《解字》

会意。「子+皿(かぶせるさら、おおい)」で、おおいをおかして子どもが成長することを示す。季節のはじめ、兄弟の順番のはじめを孟というのは、勢いよく伸びる先端にあたるからである。

《単語家族》

萌ホウ(地面をおかして芽が伸びる)

「孟浪モウロウ・マンラン」とは、(イ)とりとめもない、でたらめの意。「夫子以為孟浪之言=夫子ハモッテ孟浪ノ言ヲ為ス」〔→荘子〕(ロ)目的もなく各地をさまよい歩くこと。

《解字》

会意。「子+皿(かぶせるさら、おおい)」で、おおいをおかして子どもが成長することを示す。季節のはじめ、兄弟の順番のはじめを孟というのは、勢いよく伸びる先端にあたるからである。

《単語家族》

萌ホウ(地面をおかして芽が伸びる) 猛(障害をおかしてつき進む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

猛(障害をおかしてつき進む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

弾 はじく🔗⭐🔉

【弾】

12画 弓部 [常用漢字]

区点=3538 16進=4346 シフトJIS=9265

【彈】旧字人名に使える旧字

12画 弓部 [常用漢字]

区点=3538 16進=4346 シフトJIS=9265

【彈】旧字人名に使える旧字

15画 弓部

区点=5528 16進=573C シフトJIS=9C5B

《常用音訓》ダン/たま/はず…む/ひ…く

《音読み》 ダン

15画 弓部

区点=5528 16進=573C シフトJIS=9C5B

《常用音訓》ダン/たま/はず…む/ひ…く

《音読み》 ダン /タン

/タン 〈t

〈t n・d

n・d n〉

《訓読み》 ひく/はじく/たま/はずむ(はづむ)

《名付け》 ただ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひく/はじく/たま/はずむ(はづむ)

《名付け》 ただ

《意味》

ダンズ{動}ひく。弦をはじいて音を出す。弦楽器をひく。「弾琴=琴ヲ弾ズ」「弾之而不成声=コレヲ弾ケドモ声ヲナサズ」〔→礼記〕

ダンズ{動}ひく。弦をはじいて音を出す。弦楽器をひく。「弾琴=琴ヲ弾ズ」「弾之而不成声=コレヲ弾ケドモ声ヲナサズ」〔→礼記〕

{動}はじく。ぴんぴんと指先ではじく。また、はねかえす。「新沐者必弾冠=新タニ沐スル者ハ、必ズ冠ヲ弾ク」〔→楚辞〕

{動}はじく。ぴんぴんと指先ではじく。また、はねかえす。「新沐者必弾冠=新タニ沐スル者ハ、必ズ冠ヲ弾ク」〔→楚辞〕

{動}相手の悪事をはじき出す。相手を強く責めて、あばきたてる。「指弾(指さして責める)」「弾劾」

{動}相手の悪事をはじき出す。相手を強く責めて、あばきたてる。「指弾(指さして責める)」「弾劾」

{名}たま。はじきだま。はね飛ばすたま。▽去声に読む。「弾丸」「弾弓(はじき玉を飛ばす弓)」

〔国〕はずむ(ハヅム)。はねかえる。「弾性(はじかれてはねかえす性質)」

《解字》

会意兼形声。單(=単)は、両耳のついた平らなうちわを描いた象形文字で、ぱたぱたとたたく、平面が上下に動くなどの意味を含む。彈は「弓+音符單」で、弓や琴の弦が上下に動くこと。転じて、張ったひもや弦をはじいて上下に振動させる意。→単

《単語家族》

憚タン(心がびくびくと上下にふるえる)

{名}たま。はじきだま。はね飛ばすたま。▽去声に読む。「弾丸」「弾弓(はじき玉を飛ばす弓)」

〔国〕はずむ(ハヅム)。はねかえる。「弾性(はじかれてはねかえす性質)」

《解字》

会意兼形声。單(=単)は、両耳のついた平らなうちわを描いた象形文字で、ぱたぱたとたたく、平面が上下に動くなどの意味を含む。彈は「弓+音符單」で、弓や琴の弦が上下に動くこと。転じて、張ったひもや弦をはじいて上下に振動させる意。→単

《単語家族》

憚タン(心がびくびくと上下にふるえる) 扇(平面を上下させるうちわ)

扇(平面を上下させるうちわ) 戰(=戦。ぶるぶると上下にふるえる)などと同系。

《異字同訓》

たま。→玉 ひく。→引

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

戰(=戦。ぶるぶると上下にふるえる)などと同系。

《異字同訓》

たま。→玉 ひく。→引

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 弓部 [常用漢字]

区点=3538 16進=4346 シフトJIS=9265

【彈】旧字人名に使える旧字

12画 弓部 [常用漢字]

区点=3538 16進=4346 シフトJIS=9265

【彈】旧字人名に使える旧字

15画 弓部

区点=5528 16進=573C シフトJIS=9C5B

《常用音訓》ダン/たま/はず…む/ひ…く

《音読み》 ダン

15画 弓部

区点=5528 16進=573C シフトJIS=9C5B

《常用音訓》ダン/たま/はず…む/ひ…く

《音読み》 ダン /タン

/タン 〈t

〈t n・d

n・d n〉

《訓読み》 ひく/はじく/たま/はずむ(はづむ)

《名付け》 ただ

《意味》

n〉

《訓読み》 ひく/はじく/たま/はずむ(はづむ)

《名付け》 ただ

《意味》

ダンズ{動}ひく。弦をはじいて音を出す。弦楽器をひく。「弾琴=琴ヲ弾ズ」「弾之而不成声=コレヲ弾ケドモ声ヲナサズ」〔→礼記〕

ダンズ{動}ひく。弦をはじいて音を出す。弦楽器をひく。「弾琴=琴ヲ弾ズ」「弾之而不成声=コレヲ弾ケドモ声ヲナサズ」〔→礼記〕

{動}はじく。ぴんぴんと指先ではじく。また、はねかえす。「新沐者必弾冠=新タニ沐スル者ハ、必ズ冠ヲ弾ク」〔→楚辞〕

{動}はじく。ぴんぴんと指先ではじく。また、はねかえす。「新沐者必弾冠=新タニ沐スル者ハ、必ズ冠ヲ弾ク」〔→楚辞〕

{動}相手の悪事をはじき出す。相手を強く責めて、あばきたてる。「指弾(指さして責める)」「弾劾」

{動}相手の悪事をはじき出す。相手を強く責めて、あばきたてる。「指弾(指さして責める)」「弾劾」

{名}たま。はじきだま。はね飛ばすたま。▽去声に読む。「弾丸」「弾弓(はじき玉を飛ばす弓)」

〔国〕はずむ(ハヅム)。はねかえる。「弾性(はじかれてはねかえす性質)」

《解字》

会意兼形声。單(=単)は、両耳のついた平らなうちわを描いた象形文字で、ぱたぱたとたたく、平面が上下に動くなどの意味を含む。彈は「弓+音符單」で、弓や琴の弦が上下に動くこと。転じて、張ったひもや弦をはじいて上下に振動させる意。→単

《単語家族》

憚タン(心がびくびくと上下にふるえる)

{名}たま。はじきだま。はね飛ばすたま。▽去声に読む。「弾丸」「弾弓(はじき玉を飛ばす弓)」

〔国〕はずむ(ハヅム)。はねかえる。「弾性(はじかれてはねかえす性質)」

《解字》

会意兼形声。單(=単)は、両耳のついた平らなうちわを描いた象形文字で、ぱたぱたとたたく、平面が上下に動くなどの意味を含む。彈は「弓+音符單」で、弓や琴の弦が上下に動くこと。転じて、張ったひもや弦をはじいて上下に振動させる意。→単

《単語家族》

憚タン(心がびくびくと上下にふるえる) 扇(平面を上下させるうちわ)

扇(平面を上下させるうちわ) 戰(=戦。ぶるぶると上下にふるえる)などと同系。

《異字同訓》

たま。→玉 ひく。→引

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

戰(=戦。ぶるぶると上下にふるえる)などと同系。

《異字同訓》

たま。→玉 ひく。→引

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

復初 ハジメニカエル🔗⭐🔉

【復初】

フクショ・ハジメニカエル 欲望に迷った状態から人間本来の正しい状態にもどる。『復性フクセイ』〔→荘子〕

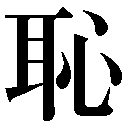

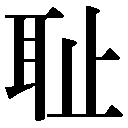

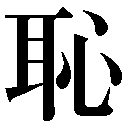

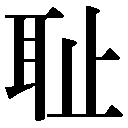

恥 はじ🔗⭐🔉

【恥】

10画 心部 [常用漢字]

区点=3549 16進=4351 シフトJIS=9270

【耻】異体字異体字

10画 心部 [常用漢字]

区点=3549 16進=4351 シフトJIS=9270

【耻】異体字異体字

10画 耳部

区点=7055 16進=6657 シフトJIS=E3D5

《常用音訓》チ/はじ/は…じらう/は…じる/は…ずかしい

《音読み》 チ

10画 耳部

区点=7055 16進=6657 シフトJIS=E3D5

《常用音訓》チ/はじ/は…じらう/は…じる/は…ずかしい

《音読み》 チ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじらう/はずかしい/はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)

《意味》

〉

《訓読み》 はじらう/はずかしい/はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。きまりが悪く思う。ばつが悪くて心がいじける。きまり悪い気持ちにさせる。〈類義語〉→羞シュウ・→愧キ。「羞恥」「寡人恥之=寡人コレヲ恥ヅ」〔→孟子〕「恥匹夫=匹夫ヲ恥ヅカシム」〔→左伝〕

{動}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。きまりが悪く思う。ばつが悪くて心がいじける。きまり悪い気持ちにさせる。〈類義語〉→羞シュウ・→愧キ。「羞恥」「寡人恥之=寡人コレヲ恥ヅ」〔→孟子〕「恥匹夫=匹夫ヲ恥ヅカシム」〔→左伝〕

{名}はじ(ハヂ)。きまりの悪い気持ち。はずかしく思うこと。「無恥」「忍恥=恥ヲ忍ブ」「会稽カイケイ之恥(越王勾践コウセンが呉王夫差フサに会稽山でやぶれた恥)」「民免而無恥=民、免カレテ恥ナシ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。耳ジ・ニは、柔らかいみみ。恥は「心+音符耳」で、心が柔らかくいじけること。

《類義》

羞は、はじて心が縮まること。愧は、はずかしくて心にしこりがあること。「慚愧ザンキ」と熟して用いる。辱も柔らかい意を含み、はじて気おくれすること。忸ジクは、心がいじけて、きっぱりとしないこと。慙ザンは、心にじわじわと切りこまれた感じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}はじ(ハヂ)。きまりの悪い気持ち。はずかしく思うこと。「無恥」「忍恥=恥ヲ忍ブ」「会稽カイケイ之恥(越王勾践コウセンが呉王夫差フサに会稽山でやぶれた恥)」「民免而無恥=民、免カレテ恥ナシ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。耳ジ・ニは、柔らかいみみ。恥は「心+音符耳」で、心が柔らかくいじけること。

《類義》

羞は、はじて心が縮まること。愧は、はずかしくて心にしこりがあること。「慚愧ザンキ」と熟して用いる。辱も柔らかい意を含み、はじて気おくれすること。忸ジクは、心がいじけて、きっぱりとしないこと。慙ザンは、心にじわじわと切りこまれた感じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 心部 [常用漢字]

区点=3549 16進=4351 シフトJIS=9270

【耻】異体字異体字

10画 心部 [常用漢字]

区点=3549 16進=4351 シフトJIS=9270

【耻】異体字異体字

10画 耳部

区点=7055 16進=6657 シフトJIS=E3D5

《常用音訓》チ/はじ/は…じらう/は…じる/は…ずかしい

《音読み》 チ

10画 耳部

区点=7055 16進=6657 シフトJIS=E3D5

《常用音訓》チ/はじ/は…じらう/は…じる/は…ずかしい

《音読み》 チ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじらう/はずかしい/はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)

《意味》

〉

《訓読み》 はじらう/はずかしい/はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。きまりが悪く思う。ばつが悪くて心がいじける。きまり悪い気持ちにさせる。〈類義語〉→羞シュウ・→愧キ。「羞恥」「寡人恥之=寡人コレヲ恥ヅ」〔→孟子〕「恥匹夫=匹夫ヲ恥ヅカシム」〔→左伝〕

{動}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。きまりが悪く思う。ばつが悪くて心がいじける。きまり悪い気持ちにさせる。〈類義語〉→羞シュウ・→愧キ。「羞恥」「寡人恥之=寡人コレヲ恥ヅ」〔→孟子〕「恥匹夫=匹夫ヲ恥ヅカシム」〔→左伝〕

{名}はじ(ハヂ)。きまりの悪い気持ち。はずかしく思うこと。「無恥」「忍恥=恥ヲ忍ブ」「会稽カイケイ之恥(越王勾践コウセンが呉王夫差フサに会稽山でやぶれた恥)」「民免而無恥=民、免カレテ恥ナシ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。耳ジ・ニは、柔らかいみみ。恥は「心+音符耳」で、心が柔らかくいじけること。

《類義》

羞は、はじて心が縮まること。愧は、はずかしくて心にしこりがあること。「慚愧ザンキ」と熟して用いる。辱も柔らかい意を含み、はじて気おくれすること。忸ジクは、心がいじけて、きっぱりとしないこと。慙ザンは、心にじわじわと切りこまれた感じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}はじ(ハヂ)。きまりの悪い気持ち。はずかしく思うこと。「無恥」「忍恥=恥ヲ忍ブ」「会稽カイケイ之恥(越王勾践コウセンが呉王夫差フサに会稽山でやぶれた恥)」「民免而無恥=民、免カレテ恥ナシ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。耳ジ・ニは、柔らかいみみ。恥は「心+音符耳」で、心が柔らかくいじけること。

《類義》

羞は、はじて心が縮まること。愧は、はずかしくて心にしこりがあること。「慚愧ザンキ」と熟して用いる。辱も柔らかい意を含み、はじて気おくれすること。忸ジクは、心がいじけて、きっぱりとしないこと。慙ザンは、心にじわじわと切りこまれた感じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

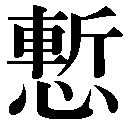

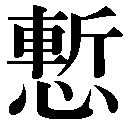

慙 はじ🔗⭐🔉

【慙】

15画 心部

区点=5647 16進=584F シフトJIS=9CCD

【慚】異体字異体字

15画 心部

区点=5647 16進=584F シフトJIS=9CCD

【慚】異体字異体字

14画

14画  部

区点=5648 16進=5850 シフトJIS=9CCE

《音読み》 ザン(ザム)

部

区点=5648 16進=5850 シフトJIS=9CCE

《音読み》 ザン(ザム) /サン(サム)

/サン(サム) 〈c

〈c n〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

n〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動・名}はじる(ハヅ)。はじ(ハヂ)。心にざくりと切りこみを入れられた感じがする。やられたと痛み入る。また、申し訳ないと思う。「慙愧ザンキ」「吾甚慙於孟子=吾、甚ダ孟子ニ慙ヅ」〔→孟子〕

{動・名}はじる(ハヅ)。はじ(ハヂ)。心にざくりと切りこみを入れられた感じがする。やられたと痛み入る。また、申し訳ないと思う。「慙愧ザンキ」「吾甚慙於孟子=吾、甚ダ孟子ニ慙ヅ」〔→孟子〕

{動}はじる(ハヅ)。ありがたく、申し訳ないと思う。人の評価・好意に対して、ふさわしくない自分をはじる。「君恩慙有余=君恩慙ヂテ余リ有リ」〔→梅尭臣〕

《解字》

会意兼形声。斬ザンは、ざくざくと切りこむこと。慙は「心+音符斬」で、心に切れめを入れられたような感じのこと。惨サン(つらい)と近い。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はじる(ハヅ)。ありがたく、申し訳ないと思う。人の評価・好意に対して、ふさわしくない自分をはじる。「君恩慙有余=君恩慙ヂテ余リ有リ」〔→梅尭臣〕

《解字》

会意兼形声。斬ザンは、ざくざくと切りこむこと。慙は「心+音符斬」で、心に切れめを入れられたような感じのこと。惨サン(つらい)と近い。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 心部

区点=5647 16進=584F シフトJIS=9CCD

【慚】異体字異体字

15画 心部

区点=5647 16進=584F シフトJIS=9CCD

【慚】異体字異体字

14画

14画  部

区点=5648 16進=5850 シフトJIS=9CCE

《音読み》 ザン(ザム)

部

区点=5648 16進=5850 シフトJIS=9CCE

《音読み》 ザン(ザム) /サン(サム)

/サン(サム) 〈c

〈c n〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

n〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動・名}はじる(ハヅ)。はじ(ハヂ)。心にざくりと切りこみを入れられた感じがする。やられたと痛み入る。また、申し訳ないと思う。「慙愧ザンキ」「吾甚慙於孟子=吾、甚ダ孟子ニ慙ヅ」〔→孟子〕

{動・名}はじる(ハヅ)。はじ(ハヂ)。心にざくりと切りこみを入れられた感じがする。やられたと痛み入る。また、申し訳ないと思う。「慙愧ザンキ」「吾甚慙於孟子=吾、甚ダ孟子ニ慙ヅ」〔→孟子〕

{動}はじる(ハヅ)。ありがたく、申し訳ないと思う。人の評価・好意に対して、ふさわしくない自分をはじる。「君恩慙有余=君恩慙ヂテ余リ有リ」〔→梅尭臣〕

《解字》

会意兼形声。斬ザンは、ざくざくと切りこむこと。慙は「心+音符斬」で、心に切れめを入れられたような感じのこと。惨サン(つらい)と近い。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はじる(ハヅ)。ありがたく、申し訳ないと思う。人の評価・好意に対して、ふさわしくない自分をはじる。「君恩慙有余=君恩慙ヂテ余リ有リ」〔→梅尭臣〕

《解字》

会意兼形声。斬ザンは、ざくざくと切りこむこと。慙は「心+音符斬」で、心に切れめを入れられたような感じのこと。惨サン(つらい)と近い。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

愧 はじ🔗⭐🔉

【愧】

13画

13画  部

区点=5635 16進=5843 シフトJIS=9CC1

《音読み》 キ(ク

部

区点=5635 16進=5843 シフトJIS=9CC1

《音読み》 キ(ク )

)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動}はじる(ハヅ)。気がひけて心が縮まる。「慙愧ザンキ」「仰不愧於天=仰イデ天ニ愧ヂズ」〔→孟子〕

{動}はじる(ハヅ)。気がひけて心が縮まる。「慙愧ザンキ」「仰不愧於天=仰イデ天ニ愧ヂズ」〔→孟子〕

{名}はじ(ハヂ)。はずかしいこと。「忍愧而往=愧ヲ忍ンデ往ク」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。鬼キは、まるい頭をもつ亡霊のこと。まるい意を含む。愧は「心+音符鬼」で、心が縮んでまるく固まってしまうこと。はずかしく気がひけた状態である。

《単語家族》

塊カイ(まるい土の固まり)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}はじ(ハヂ)。はずかしいこと。「忍愧而往=愧ヲ忍ンデ往ク」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。鬼キは、まるい頭をもつ亡霊のこと。まるい意を含む。愧は「心+音符鬼」で、心が縮んでまるく固まってしまうこと。はずかしく気がひけた状態である。

《単語家族》

塊カイ(まるい土の固まり)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部

区点=5635 16進=5843 シフトJIS=9CC1

《音読み》 キ(ク

部

区点=5635 16進=5843 シフトJIS=9CC1

《音読み》 キ(ク )

)

〈ku

〈ku 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はじ(はぢ)

《意味》

{動}はじる(ハヅ)。気がひけて心が縮まる。「慙愧ザンキ」「仰不愧於天=仰イデ天ニ愧ヂズ」〔→孟子〕

{動}はじる(ハヅ)。気がひけて心が縮まる。「慙愧ザンキ」「仰不愧於天=仰イデ天ニ愧ヂズ」〔→孟子〕

{名}はじ(ハヂ)。はずかしいこと。「忍愧而往=愧ヲ忍ンデ往ク」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。鬼キは、まるい頭をもつ亡霊のこと。まるい意を含む。愧は「心+音符鬼」で、心が縮んでまるく固まってしまうこと。はずかしく気がひけた状態である。

《単語家族》

塊カイ(まるい土の固まり)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}はじ(ハヂ)。はずかしいこと。「忍愧而往=愧ヲ忍ンデ往ク」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。鬼キは、まるい頭をもつ亡霊のこと。まるい意を含む。愧は「心+音符鬼」で、心が縮んでまるく固まってしまうこと。はずかしく気がひけた状態である。

《単語家族》

塊カイ(まるい土の固まり)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

才 はじめて🔗⭐🔉

【才】

3画

3画  部 [二年]

区点=2645 16進=3A4D シフトJIS=8DCB

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

部 [二年]

区点=2645 16進=3A4D シフトJIS=8DCB

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ /ザイ

/ザイ 〈c

〈c i〉

《訓読み》 わずかに(わづかに)/はじめて

《名付け》 かた・たえ・とし・もち

《意味》

i〉

《訓読み》 わずかに(わづかに)/はじめて

《名付け》 かた・たえ・とし・もち

《意味》

{名}持ちまえの能力。事をなしとげる力。〈類義語〉→能。「英才」「天才」「出世之才=世ニ出ヅルノ才」「雄才大略ユウサイタイリャク」「君才十倍曹丕=君ガ才、曹丕ニ十倍ス」〔→蜀志〕

{名}持ちまえの能力。事をなしとげる力。〈類義語〉→能。「英才」「天才」「出世之才=世ニ出ヅルノ才」「雄才大略ユウサイタイリャク」「君才十倍曹丕=君ガ才、曹丕ニ十倍ス」〔→蜀志〕

サイナリ{形}さえざえとした。すぐれた持ちまえをそなえた。「才子」「才不才、亦各言其子也=才モ不才モ、マタオノオノソノ子ヲ言フナリ」〔→論語〕

サイナリ{形}さえざえとした。すぐれた持ちまえをそなえた。「才子」「才不才、亦各言其子也=才モ不才モ、マタオノオノソノ子ヲ言フナリ」〔→論語〕

{名}持ちまえの素質。▽材に通じる。「素才」

{名}持ちまえの素質。▽材に通じる。「素才」

{副}わずかに(ワヅカニ)。はじめて。やっと。ようやく。そればかり。〈同義語〉→纔サイ。「補綴才過膝=補綴シテ才カニ膝ヲ過ゴス」〔→杜甫〕

〔国〕歳に代用して、年齢をあらわす。「三才の子」

《解字》

{副}わずかに(ワヅカニ)。はじめて。やっと。ようやく。そればかり。〈同義語〉→纔サイ。「補綴才過膝=補綴シテ才カニ膝ヲ過ゴス」〔→杜甫〕

〔国〕歳に代用して、年齢をあらわす。「三才の子」

《解字》

象形。才の原字は、川をせきとめるせきを描いた象形文字。その全形は、形を変えて災などの上部に含まれる。そのせきだけを示したのが才の字である。切って止める意を含み、裁(切る)

象形。才の原字は、川をせきとめるせきを描いた象形文字。その全形は、形を変えて災などの上部に含まれる。そのせきだけを示したのが才の字である。切って止める意を含み、裁(切る) 宰(切る)と同系。ただし、材(切った材木)の意味に用いることが多く、材料や素材の意から、人間の素質、持ちまえを意味することとなった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

宰(切る)と同系。ただし、材(切った材木)の意味に用いることが多く、材料や素材の意から、人間の素質、持ちまえを意味することとなった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画

3画  部 [二年]

区点=2645 16進=3A4D シフトJIS=8DCB

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

部 [二年]

区点=2645 16進=3A4D シフトJIS=8DCB

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ /ザイ

/ザイ 〈c

〈c i〉

《訓読み》 わずかに(わづかに)/はじめて

《名付け》 かた・たえ・とし・もち

《意味》

i〉

《訓読み》 わずかに(わづかに)/はじめて

《名付け》 かた・たえ・とし・もち

《意味》

{名}持ちまえの能力。事をなしとげる力。〈類義語〉→能。「英才」「天才」「出世之才=世ニ出ヅルノ才」「雄才大略ユウサイタイリャク」「君才十倍曹丕=君ガ才、曹丕ニ十倍ス」〔→蜀志〕

{名}持ちまえの能力。事をなしとげる力。〈類義語〉→能。「英才」「天才」「出世之才=世ニ出ヅルノ才」「雄才大略ユウサイタイリャク」「君才十倍曹丕=君ガ才、曹丕ニ十倍ス」〔→蜀志〕

サイナリ{形}さえざえとした。すぐれた持ちまえをそなえた。「才子」「才不才、亦各言其子也=才モ不才モ、マタオノオノソノ子ヲ言フナリ」〔→論語〕

サイナリ{形}さえざえとした。すぐれた持ちまえをそなえた。「才子」「才不才、亦各言其子也=才モ不才モ、マタオノオノソノ子ヲ言フナリ」〔→論語〕

{名}持ちまえの素質。▽材に通じる。「素才」

{名}持ちまえの素質。▽材に通じる。「素才」

{副}わずかに(ワヅカニ)。はじめて。やっと。ようやく。そればかり。〈同義語〉→纔サイ。「補綴才過膝=補綴シテ才カニ膝ヲ過ゴス」〔→杜甫〕

〔国〕歳に代用して、年齢をあらわす。「三才の子」

《解字》

{副}わずかに(ワヅカニ)。はじめて。やっと。ようやく。そればかり。〈同義語〉→纔サイ。「補綴才過膝=補綴シテ才カニ膝ヲ過ゴス」〔→杜甫〕

〔国〕歳に代用して、年齢をあらわす。「三才の子」

《解字》

象形。才の原字は、川をせきとめるせきを描いた象形文字。その全形は、形を変えて災などの上部に含まれる。そのせきだけを示したのが才の字である。切って止める意を含み、裁(切る)

象形。才の原字は、川をせきとめるせきを描いた象形文字。その全形は、形を変えて災などの上部に含まれる。そのせきだけを示したのが才の字である。切って止める意を含み、裁(切る) 宰(切る)と同系。ただし、材(切った材木)の意味に用いることが多く、材料や素材の意から、人間の素質、持ちまえを意味することとなった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

宰(切る)と同系。ただし、材(切った材木)の意味に用いることが多く、材料や素材の意から、人間の素質、持ちまえを意味することとなった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

把持 ハジ🔗⭐🔉

【把持】

ハジ  手にものをとり持つ。

手にものをとり持つ。 自分ひとりでとり扱って、他人には手をつけさせない。独占する。

自分ひとりでとり扱って、他人には手をつけさせない。独占する。

手にものをとり持つ。

手にものをとり持つ。 自分ひとりでとり扱って、他人には手をつけさせない。独占する。

自分ひとりでとり扱って、他人には手をつけさせない。独占する。

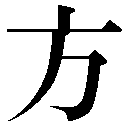

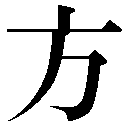

方 はじめて🔗⭐🔉

【方】

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

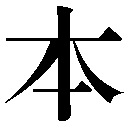

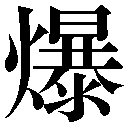

本 はじめ🔗⭐🔉

【本】

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

〈b

〈b n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹)

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

〈b

〈b n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹)

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

椒 はじかみ🔗⭐🔉

炸 はじける🔗⭐🔉

無恥 ハジナシ🔗⭐🔉

【無恥】

ムチ・ハジナシ 恥ずべきことをしても恥ずかしいとは思わないこと。はじ知らず。「厚顔無恥」

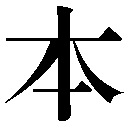

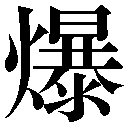

爆 はじける🔗⭐🔉

【爆】

19画 火部 [常用漢字]

区点=3990 16進=477A シフトJIS=949A

《常用音訓》バク

《音読み》 バク

19画 火部 [常用漢字]

区点=3990 16進=477A シフトJIS=949A

《常用音訓》バク

《音読み》 バク /ハク

/ハク /ホク

/ホク /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) /ヒョウ(ヘウ)

/ヒョウ(ヘウ) 〈b

〈b o〉

《訓読み》 はじける(はじく)/さける(さく)

《意味》

o〉

《訓読み》 はじける(はじく)/さける(さく)

《意味》

{動}はじける(ハジク)。さける(サク)。火力でぱんとはじける。火がはじけて飛び出る。「爆発」

{動}はじける(ハジク)。さける(サク)。火力でぱんとはじける。火がはじけて飛び出る。「爆発」

{動}ぱんとはじける火薬入りのたま、つまり爆弾をうち当てる。「爆撃」「空爆(空中から爆弾をおとして攻める)」

《解字》

会意兼形声。暴バク・ボウは「日+動物の骨つきの皮+両手」の会意文字で、動物の皮革を両手でむき出しにして日にさらすさまを示す。むき出しになってはじけるの意を含む。爆は「火+音符暴」で、火熱によって中身がむき出しになり、外にはじけ出ること。また火の粉が外にはじけとぶこと。→暴

《単語家族》

瀑バク(水しぶきがはじけてとぶ)

{動}ぱんとはじける火薬入りのたま、つまり爆弾をうち当てる。「爆撃」「空爆(空中から爆弾をおとして攻める)」

《解字》

会意兼形声。暴バク・ボウは「日+動物の骨つきの皮+両手」の会意文字で、動物の皮革を両手でむき出しにして日にさらすさまを示す。むき出しになってはじけるの意を含む。爆は「火+音符暴」で、火熱によって中身がむき出しになり、外にはじけ出ること。また火の粉が外にはじけとぶこと。→暴

《単語家族》

瀑バク(水しぶきがはじけてとぶ) 駁ハク(はじける、はね返す)などと同系。

《熟語》

→熟語

駁ハク(はじける、はね返す)などと同系。

《熟語》

→熟語

19画 火部 [常用漢字]

区点=3990 16進=477A シフトJIS=949A

《常用音訓》バク

《音読み》 バク

19画 火部 [常用漢字]

区点=3990 16進=477A シフトJIS=949A

《常用音訓》バク

《音読み》 バク /ハク

/ハク /ホク

/ホク /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) /ヒョウ(ヘウ)

/ヒョウ(ヘウ) 〈b

〈b o〉

《訓読み》 はじける(はじく)/さける(さく)

《意味》

o〉

《訓読み》 はじける(はじく)/さける(さく)

《意味》

{動}はじける(ハジク)。さける(サク)。火力でぱんとはじける。火がはじけて飛び出る。「爆発」

{動}はじける(ハジク)。さける(サク)。火力でぱんとはじける。火がはじけて飛び出る。「爆発」

{動}ぱんとはじける火薬入りのたま、つまり爆弾をうち当てる。「爆撃」「空爆(空中から爆弾をおとして攻める)」

《解字》

会意兼形声。暴バク・ボウは「日+動物の骨つきの皮+両手」の会意文字で、動物の皮革を両手でむき出しにして日にさらすさまを示す。むき出しになってはじけるの意を含む。爆は「火+音符暴」で、火熱によって中身がむき出しになり、外にはじけ出ること。また火の粉が外にはじけとぶこと。→暴

《単語家族》

瀑バク(水しぶきがはじけてとぶ)

{動}ぱんとはじける火薬入りのたま、つまり爆弾をうち当てる。「爆撃」「空爆(空中から爆弾をおとして攻める)」

《解字》

会意兼形声。暴バク・ボウは「日+動物の骨つきの皮+両手」の会意文字で、動物の皮革を両手でむき出しにして日にさらすさまを示す。むき出しになってはじけるの意を含む。爆は「火+音符暴」で、火熱によって中身がむき出しになり、外にはじけ出ること。また火の粉が外にはじけとぶこと。→暴

《単語家族》

瀑バク(水しぶきがはじけてとぶ) 駁ハク(はじける、はね返す)などと同系。

《熟語》

→熟語

駁ハク(はじける、はね返す)などと同系。

《熟語》

→熟語

甫 はじめ🔗⭐🔉

【甫】

7画 用部 [人名漢字]

区点=4267 16進=4A63 シフトJIS=95E1

《音読み》 ホ

7画 用部 [人名漢字]

区点=4267 16進=4A63 シフトJIS=95E1

《音読み》 ホ /フ

/フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて

《名付け》 かみ・すけ・とし・なみ・のり・はじめ・まさ・み・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて

《名付け》 かみ・すけ・とし・なみ・のり・はじめ・まさ・み・もと・よし

《意味》

{名}苗を育てる平らな畑。〈同義語〉→圃ホ。

{名}苗を育てる平らな畑。〈同義語〉→圃ホ。

{名}男性の長老。転じて、年長の男を呼ぶとき、その名につけることば。〈同義語〉→父ホ。「尼甫ジホ(孔子のこと)」「尊甫ソンポ(=尊父。あなたのお父さん)」

{名}男性の長老。転じて、年長の男を呼ぶとき、その名につけることば。〈同義語〉→父ホ。「尼甫ジホ(孔子のこと)」「尊甫ソンポ(=尊父。あなたのお父さん)」

{名}人の字アザナを尋ねるとき、「台甫タイフ(お名前は)」という。

{名}人の字アザナを尋ねるとき、「台甫タイフ(お名前は)」という。

{名・副}はじめ。はじめて。おこりはじめ。やっと。〈類義語〉→方ハジメテ。「甫有端倪=甫メテ端倪アリ」

{名・副}はじめ。はじめて。おこりはじめ。やっと。〈類義語〉→方ハジメテ。「甫有端倪=甫メテ端倪アリ」

{形}広く平らなさま。大きいさま。▽博に当てた用法。「甫甫フフ」

《解字》

{形}広く平らなさま。大きいさま。▽博に当てた用法。「甫甫フフ」

《解字》

会意。「屮(芽ばえ)+田」で、苗を育てる畑、つまり苗代ナワシロのこと。平らに広がる意を含む。また、父ホ(年長の男)や伯(男の長老)に当てて、男性の相手を尊敬して呼ぶ場合につける。

《単語家族》

普(平らに広がる)

会意。「屮(芽ばえ)+田」で、苗を育てる畑、つまり苗代ナワシロのこと。平らに広がる意を含む。また、父ホ(年長の男)や伯(男の長老)に当てて、男性の相手を尊敬して呼ぶ場合につける。

《単語家族》

普(平らに広がる) 博(平らに広がる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

博(平らに広がる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 用部 [人名漢字]

区点=4267 16進=4A63 シフトJIS=95E1

《音読み》 ホ

7画 用部 [人名漢字]

区点=4267 16進=4A63 シフトJIS=95E1

《音読み》 ホ /フ

/フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて

《名付け》 かみ・すけ・とし・なみ・のり・はじめ・まさ・み・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて

《名付け》 かみ・すけ・とし・なみ・のり・はじめ・まさ・み・もと・よし

《意味》

{名}苗を育てる平らな畑。〈同義語〉→圃ホ。

{名}苗を育てる平らな畑。〈同義語〉→圃ホ。

{名}男性の長老。転じて、年長の男を呼ぶとき、その名につけることば。〈同義語〉→父ホ。「尼甫ジホ(孔子のこと)」「尊甫ソンポ(=尊父。あなたのお父さん)」

{名}男性の長老。転じて、年長の男を呼ぶとき、その名につけることば。〈同義語〉→父ホ。「尼甫ジホ(孔子のこと)」「尊甫ソンポ(=尊父。あなたのお父さん)」

{名}人の字アザナを尋ねるとき、「台甫タイフ(お名前は)」という。

{名}人の字アザナを尋ねるとき、「台甫タイフ(お名前は)」という。

{名・副}はじめ。はじめて。おこりはじめ。やっと。〈類義語〉→方ハジメテ。「甫有端倪=甫メテ端倪アリ」

{名・副}はじめ。はじめて。おこりはじめ。やっと。〈類義語〉→方ハジメテ。「甫有端倪=甫メテ端倪アリ」

{形}広く平らなさま。大きいさま。▽博に当てた用法。「甫甫フフ」

《解字》

{形}広く平らなさま。大きいさま。▽博に当てた用法。「甫甫フフ」

《解字》

会意。「屮(芽ばえ)+田」で、苗を育てる畑、つまり苗代ナワシロのこと。平らに広がる意を含む。また、父ホ(年長の男)や伯(男の長老)に当てて、男性の相手を尊敬して呼ぶ場合につける。

《単語家族》

普(平らに広がる)

会意。「屮(芽ばえ)+田」で、苗を育てる畑、つまり苗代ナワシロのこと。平らに広がる意を含む。また、父ホ(年長の男)や伯(男の長老)に当てて、男性の相手を尊敬して呼ぶ場合につける。

《単語家族》

普(平らに広がる) 博(平らに広がる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

博(平らに広がる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

破字 ハジ🔗⭐🔉

【破字】

ハジ 古書の仮借字を本字に当てなおしてよみ解釈すること。

破邪顕正 ハジャケンショウ🔗⭐🔉

【破邪顕正】

ハジャケンセイ・ハジャケンショウ〔仏〕悪道、悪い考えをうちやぶって、正道をあらわす。仏教の諸派は、すべてこれを目標とする。『破顕ハケン』

祖 はじめ🔗⭐🔉

【祖】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [五年]

区点=3336 16進=4144 シフトJIS=9163

《常用音訓》ソ

《音読み》 ソ

9画 示部 [五年]

区点=3336 16進=4144 シフトJIS=9163

《常用音訓》ソ

《音読み》 ソ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 じじ(ぢぢ)/はじめ

《名付け》 おや・さき・のり・はじめ・ひろ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 じじ(ぢぢ)/はじめ

《名付け》 おや・さき・のり・はじめ・ひろ・もと

《意味》

{名}世代をかさねた昔の人。また先祖のみたまや。「先祖」

{名}世代をかさねた昔の人。また先祖のみたまや。「先祖」

{名}じじ(ヂヂ)。父母の父。祖父。

{名}じじ(ヂヂ)。父母の父。祖父。

{名}はじめ。その仕事や教えをはじめた人。また、王朝をはじめた帝王。▽中国で、芸道の祖師は唐の玄宗、大工の祖師は墨子ボクシ、薬屋の祖師は神農、医者の祖師は扁鵲ヘンジャクとされる。「開祖」「元祖」

{名}はじめ。その仕事や教えをはじめた人。また、王朝をはじめた帝王。▽中国で、芸道の祖師は唐の玄宗、大工の祖師は墨子ボクシ、薬屋の祖師は神農、医者の祖師は扁鵲ヘンジャクとされる。「開祖」「元祖」

{名}修行して一派を開き、信仰の中心となった人。「教祖」「宗祖」

{名}修行して一派を開き、信仰の中心となった人。「教祖」「宗祖」

{形}もとになるものであること。「祖国(母国)」「祖型(もとの型)」

{形}もとになるものであること。「祖国(母国)」「祖型(もとの型)」

{動}おおもととして尊敬して従う。「仲尼祖述

{動}おおもととして尊敬して従う。「仲尼祖述 舜=仲尼ハ

舜=仲尼ハ 舜ヲ祖述ス」〔→中庸〕

舜ヲ祖述ス」〔→中庸〕

{名}道路をつかさどると考えられた神。道祖神。「祖神」

{名}道路をつかさどると考えられた神。道祖神。「祖神」

ソス{動}道祖神をまつって旅路のぶじを祈る。「既祖取道=スデニ祖シテ道ヲ取ル」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且ショは、物を重ねたさまを描いた象形文字。祖は「示(祭壇)+音符且」で、世代の重なった先祖のこと。いくえにも重なる意を含む。先祖はまつられるので示へんを加えた。

《単語家族》

助(力を重ねる)

ソス{動}道祖神をまつって旅路のぶじを祈る。「既祖取道=スデニ祖シテ道ヲ取ル」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且ショは、物を重ねたさまを描いた象形文字。祖は「示(祭壇)+音符且」で、世代の重なった先祖のこと。いくえにも重なる意を含む。先祖はまつられるので示へんを加えた。

《単語家族》

助(力を重ねる) 苴ショ(重ねてしく)

苴ショ(重ねてしく) 組(ひもを重ねてくみひもをあむ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

組(ひもを重ねてくみひもをあむ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [五年]

区点=3336 16進=4144 シフトJIS=9163

《常用音訓》ソ

《音読み》 ソ

9画 示部 [五年]

区点=3336 16進=4144 シフトJIS=9163

《常用音訓》ソ

《音読み》 ソ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 じじ(ぢぢ)/はじめ

《名付け》 おや・さき・のり・はじめ・ひろ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 じじ(ぢぢ)/はじめ

《名付け》 おや・さき・のり・はじめ・ひろ・もと

《意味》

{名}世代をかさねた昔の人。また先祖のみたまや。「先祖」

{名}世代をかさねた昔の人。また先祖のみたまや。「先祖」

{名}じじ(ヂヂ)。父母の父。祖父。

{名}じじ(ヂヂ)。父母の父。祖父。

{名}はじめ。その仕事や教えをはじめた人。また、王朝をはじめた帝王。▽中国で、芸道の祖師は唐の玄宗、大工の祖師は墨子ボクシ、薬屋の祖師は神農、医者の祖師は扁鵲ヘンジャクとされる。「開祖」「元祖」

{名}はじめ。その仕事や教えをはじめた人。また、王朝をはじめた帝王。▽中国で、芸道の祖師は唐の玄宗、大工の祖師は墨子ボクシ、薬屋の祖師は神農、医者の祖師は扁鵲ヘンジャクとされる。「開祖」「元祖」

{名}修行して一派を開き、信仰の中心となった人。「教祖」「宗祖」

{名}修行して一派を開き、信仰の中心となった人。「教祖」「宗祖」

{形}もとになるものであること。「祖国(母国)」「祖型(もとの型)」

{形}もとになるものであること。「祖国(母国)」「祖型(もとの型)」

{動}おおもととして尊敬して従う。「仲尼祖述

{動}おおもととして尊敬して従う。「仲尼祖述 舜=仲尼ハ

舜=仲尼ハ 舜ヲ祖述ス」〔→中庸〕

舜ヲ祖述ス」〔→中庸〕

{名}道路をつかさどると考えられた神。道祖神。「祖神」

{名}道路をつかさどると考えられた神。道祖神。「祖神」

ソス{動}道祖神をまつって旅路のぶじを祈る。「既祖取道=スデニ祖シテ道ヲ取ル」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且ショは、物を重ねたさまを描いた象形文字。祖は「示(祭壇)+音符且」で、世代の重なった先祖のこと。いくえにも重なる意を含む。先祖はまつられるので示へんを加えた。

《単語家族》

助(力を重ねる)

ソス{動}道祖神をまつって旅路のぶじを祈る。「既祖取道=スデニ祖シテ道ヲ取ル」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。且ショは、物を重ねたさまを描いた象形文字。祖は「示(祭壇)+音符且」で、世代の重なった先祖のこと。いくえにも重なる意を含む。先祖はまつられるので示へんを加えた。

《単語家族》

助(力を重ねる) 苴ショ(重ねてしく)

苴ショ(重ねてしく) 組(ひもを重ねてくみひもをあむ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

組(ひもを重ねてくみひもをあむ)などと同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

羞 はじ🔗⭐🔉

【羞】

11画 羊部

区点=7023 16進=6637 シフトJIS=E3B5

《音読み》 シュウ(シウ)

11画 羊部

区点=7023 16進=6637 シフトJIS=E3B5

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 すすめる(すすむ)/はじ(はぢ)/はじる(はづ)/はずかしい(はづかし)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

〉

《訓読み》 すすめる(すすむ)/はじ(はぢ)/はじる(はづ)/はずかしい(はづかし)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

{動}すすめる(ススム)。ごちそうを人にすすめる。

{動}すすめる(ススム)。ごちそうを人にすすめる。

{名}細く引きさいた肉。転じて、ごちそう。〈同義語〉→脩。「時羞ジシュウ(その季節の食べ物)」

{名}細く引きさいた肉。転じて、ごちそう。〈同義語〉→脩。「時羞ジシュウ(その季節の食べ物)」

{名}はじ(ハヂ)。身が縮まる感じ。〈類義語〉→恥。「不恒其徳、或承之羞=ソノ徳ヲ恒ニセザレバ、或イハコレガ羞ヲ承ク」〔→論語〕

{名}はじ(ハヂ)。身が縮まる感じ。〈類義語〉→恥。「不恒其徳、或承之羞=ソノ徳ヲ恒ニセザレバ、或イハコレガ羞ヲ承ク」〔→論語〕

{動・形}はじる(ハヅ)。はずかしい(ハヅカシ)。はずかしくて身の縮む思いをする。肩身がせまい。

{動・形}はじる(ハヅ)。はずかしい(ハヅカシ)。はずかしくて身の縮む思いをする。肩身がせまい。

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。相手に肩身のせまい思いをさせる。名誉などをけがす。「以羞先帝之遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ羞シム」〔→漢書〕

《解字》

会意。「羊+丑(手をちぢめた形)」で、羊の肉を手で細く引きしめる意をあらわす。引きしぼる、細くちぢむの意を含む。

《単語家族》

脩シュウ(細くしぼった干し肉)

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。相手に肩身のせまい思いをさせる。名誉などをけがす。「以羞先帝之遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ羞シム」〔→漢書〕

《解字》

会意。「羊+丑(手をちぢめた形)」で、羊の肉を手で細く引きしめる意をあらわす。引きしぼる、細くちぢむの意を含む。

《単語家族》

脩シュウ(細くしぼった干し肉) 縮と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縮と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 羊部

区点=7023 16進=6637 シフトJIS=E3B5

《音読み》 シュウ(シウ)

11画 羊部

区点=7023 16進=6637 シフトJIS=E3B5

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 すすめる(すすむ)/はじ(はぢ)/はじる(はづ)/はずかしい(はづかし)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

〉

《訓読み》 すすめる(すすむ)/はじ(はぢ)/はじる(はづ)/はずかしい(はづかし)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

{動}すすめる(ススム)。ごちそうを人にすすめる。

{動}すすめる(ススム)。ごちそうを人にすすめる。

{名}細く引きさいた肉。転じて、ごちそう。〈同義語〉→脩。「時羞ジシュウ(その季節の食べ物)」

{名}細く引きさいた肉。転じて、ごちそう。〈同義語〉→脩。「時羞ジシュウ(その季節の食べ物)」

{名}はじ(ハヂ)。身が縮まる感じ。〈類義語〉→恥。「不恒其徳、或承之羞=ソノ徳ヲ恒ニセザレバ、或イハコレガ羞ヲ承ク」〔→論語〕

{名}はじ(ハヂ)。身が縮まる感じ。〈類義語〉→恥。「不恒其徳、或承之羞=ソノ徳ヲ恒ニセザレバ、或イハコレガ羞ヲ承ク」〔→論語〕

{動・形}はじる(ハヅ)。はずかしい(ハヅカシ)。はずかしくて身の縮む思いをする。肩身がせまい。

{動・形}はじる(ハヅ)。はずかしい(ハヅカシ)。はずかしくて身の縮む思いをする。肩身がせまい。

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。相手に肩身のせまい思いをさせる。名誉などをけがす。「以羞先帝之遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ羞シム」〔→漢書〕

《解字》

会意。「羊+丑(手をちぢめた形)」で、羊の肉を手で細く引きしめる意をあらわす。引きしぼる、細くちぢむの意を含む。

《単語家族》

脩シュウ(細くしぼった干し肉)

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。相手に肩身のせまい思いをさせる。名誉などをけがす。「以羞先帝之遺徳=モッテ先帝ノ遺徳ヲ羞シム」〔→漢書〕

《解字》

会意。「羊+丑(手をちぢめた形)」で、羊の肉を手で細く引きしめる意をあらわす。引きしぼる、細くちぢむの意を含む。

《単語家族》

脩シュウ(細くしぼった干し肉) 縮と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縮と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

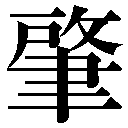

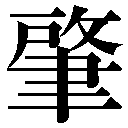

肇 はじめて🔗⭐🔉

【肇】

14画 聿部 [人名漢字]

区点=4005 16進=4825 シフトJIS=94A3

《音読み》 チョウ(テウ)

14画 聿部 [人名漢字]

区点=4005 16進=4825 シフトJIS=94A3

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)/はじめて/ただす

《名付け》 こと・ただ・ただし・とし・なが・はじめ・はじむ・はつ

《意味》

o〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)/はじめて/ただす

《名付け》 こと・ただ・ただし・とし・なが・はじめ・はじむ・はつ

《意味》

{動・副}はじめる(ハジム)。はじめて。左右に開く。入り口をあけて物事をはじめる。最初に。〈類義語〉→始。「肇国=国ヲ肇ム」

{動・副}はじめる(ハジム)。はじめて。左右に開く。入り口をあけて物事をはじめる。最初に。〈類義語〉→始。「肇国=国ヲ肇ム」

{動}ただす。左右をそろえてただしくする。

《解字》

会意。上部は「戸+攵(動詞の記号)」から成り、戸を手で左右に開くこと。肇はそれと聿を合わせた字で、物事の糸口を左右に開くこと。

《単語家族》

啓(口を開く)

{動}ただす。左右をそろえてただしくする。

《解字》

会意。上部は「戸+攵(動詞の記号)」から成り、戸を手で左右に開くこと。肇はそれと聿を合わせた字で、物事の糸口を左右に開くこと。

《単語家族》

啓(口を開く) 兆(きざし、左右に開く)と同系。

《熟語》

→熟語

兆(きざし、左右に開く)と同系。

《熟語》

→熟語

14画 聿部 [人名漢字]

区点=4005 16進=4825 シフトJIS=94A3

《音読み》 チョウ(テウ)

14画 聿部 [人名漢字]

区点=4005 16進=4825 シフトJIS=94A3

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)/はじめて/ただす

《名付け》 こと・ただ・ただし・とし・なが・はじめ・はじむ・はつ

《意味》

o〉

《訓読み》 はじめる(はじむ)/はじめて/ただす

《名付け》 こと・ただ・ただし・とし・なが・はじめ・はじむ・はつ

《意味》

{動・副}はじめる(ハジム)。はじめて。左右に開く。入り口をあけて物事をはじめる。最初に。〈類義語〉→始。「肇国=国ヲ肇ム」

{動・副}はじめる(ハジム)。はじめて。左右に開く。入り口をあけて物事をはじめる。最初に。〈類義語〉→始。「肇国=国ヲ肇ム」

{動}ただす。左右をそろえてただしくする。

《解字》

会意。上部は「戸+攵(動詞の記号)」から成り、戸を手で左右に開くこと。肇はそれと聿を合わせた字で、物事の糸口を左右に開くこと。

《単語家族》

啓(口を開く)

{動}ただす。左右をそろえてただしくする。

《解字》

会意。上部は「戸+攵(動詞の記号)」から成り、戸を手で左右に開くこと。肇はそれと聿を合わせた字で、物事の糸口を左右に開くこと。

《単語家族》

啓(口を開く) 兆(きざし、左右に開く)と同系。

《熟語》

→熟語

兆(きざし、左右に開く)と同系。

《熟語》

→熟語

薑 はじかみ🔗⭐🔉

詬 はじ🔗⭐🔉

載 はじまる🔗⭐🔉

【載】

13画 車部 [常用漢字]

区点=2660 16進=3A5C シフトJIS=8DDA

《常用音訓》サイ/の…せる/の…る

《音読み》 サイ

13画 車部 [常用漢字]

区点=2660 16進=3A5C シフトJIS=8DDA

《常用音訓》サイ/の…せる/の…る

《音読み》 サイ

/ザイ

/ザイ 〈z

〈z i・z

i・z i〉

《訓読み》 のる/のせる(のす)/すなわち(すなはち)/はじまる/はじめて

《名付け》 こと・とし・のり・はじめ

《意味》

i〉

《訓読み》 のる/のせる(のす)/すなわち(すなはち)/はじまる/はじめて

《名付け》 こと・とし・のり・はじめ

《意味》

{動}のせる(ノス)。荷が車からおちないように、わくや縄ナワでとめて車にのせる。「満載」「載其母妻=ソノ母ト妻トヲ載ス」〔→左伝〕

{動}のせる(ノス)。荷が車からおちないように、わくや縄ナワでとめて車にのせる。「満載」「載其母妻=ソノ母ト妻トヲ載ス」〔→左伝〕

{動・名}のせる(ノス)。書物にのせて書きしるす。また、記録をのせた書物。「記載」「載籍(書物)」

{動・名}のせる(ノス)。書物にのせて書きしるす。また、記録をのせた書物。「記載」「載籍(書物)」

{動}のせる(ノス)。下地の上にのせる。面の上いちめんにのっかる。「載徳之器サイトクノキ(大人物のこと)」「怨声載道エンセイサイドウ(うらむ声が道いっぱいになる)」

{動}のせる(ノス)。下地の上にのせる。面の上いちめんにのっかる。「載徳之器サイトクノキ(大人物のこと)」「怨声載道エンセイサイドウ(うらむ声が道いっぱいになる)」

{名}車にのせた物。にもつ。

{名}車にのせた物。にもつ。

{名・単位}年。また、数をあらわすことばについて年数をあらわすことば。▽上声に読む。年月の切れめの意から。〈類義語〉→歳・→年・→祀シ。「王三載オウノサンサイ(即位三年め)」

{名・単位}年。また、数をあらわすことばについて年数をあらわすことば。▽上声に読む。年月の切れめの意から。〈類義語〉→歳・→年・→祀シ。「王三載オウノサンサイ(即位三年め)」

{助}すなわち(スナハチ)。そこで。〈同義語〉→則。「載笑載言=スナハチ笑ヒスナハチ言フ」〔→詩経〕

{助}すなわち(スナハチ)。そこで。〈同義語〉→則。「載笑載言=スナハチ笑ヒスナハチ言フ」〔→詩経〕

{副}ふたたび。▽再サイに当てた用法。「載拝(=再拝)」

{副}ふたたび。▽再サイに当てた用法。「載拝(=再拝)」

{動・副}はじまる。はじめて。きっかけをつくる。▽哉サイ・才サイに当てた用法。「湯始征自葛載=湯ノ始メテ征スルハ葛ヨリ載マル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをたち切る堰セキの形。載の車を除いた部分は「戈(ほこ)+音符才」から成り、カットしてとめること。載はそれを音符とし、車を加えた字で、車の荷がずるずると落ちないように、わくや縄ナワでとめること。

《単語家族》

輜シ(わくで荷をせきとめる荷車)

{動・副}はじまる。はじめて。きっかけをつくる。▽哉サイ・才サイに当てた用法。「湯始征自葛載=湯ノ始メテ征スルハ葛ヨリ載マル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをたち切る堰セキの形。載の車を除いた部分は「戈(ほこ)+音符才」から成り、カットしてとめること。載はそれを音符とし、車を加えた字で、車の荷がずるずると落ちないように、わくや縄ナワでとめること。

《単語家族》

輜シ(わくで荷をせきとめる荷車) 裁サイ(カットする)

裁サイ(カットする) 栽(のびすぎた枝を切ってとめる)と同系。

《類義》

乗ジョウは、人が高い所にのること。

《異字同訓》

のせる/のる。 →乗

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

栽(のびすぎた枝を切ってとめる)と同系。

《類義》

乗ジョウは、人が高い所にのること。

《異字同訓》

のせる/のる。 →乗

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 車部 [常用漢字]

区点=2660 16進=3A5C シフトJIS=8DDA

《常用音訓》サイ/の…せる/の…る

《音読み》 サイ

13画 車部 [常用漢字]

区点=2660 16進=3A5C シフトJIS=8DDA

《常用音訓》サイ/の…せる/の…る

《音読み》 サイ

/ザイ

/ザイ 〈z

〈z i・z

i・z i〉

《訓読み》 のる/のせる(のす)/すなわち(すなはち)/はじまる/はじめて

《名付け》 こと・とし・のり・はじめ

《意味》

i〉

《訓読み》 のる/のせる(のす)/すなわち(すなはち)/はじまる/はじめて

《名付け》 こと・とし・のり・はじめ

《意味》

{動}のせる(ノス)。荷が車からおちないように、わくや縄ナワでとめて車にのせる。「満載」「載其母妻=ソノ母ト妻トヲ載ス」〔→左伝〕

{動}のせる(ノス)。荷が車からおちないように、わくや縄ナワでとめて車にのせる。「満載」「載其母妻=ソノ母ト妻トヲ載ス」〔→左伝〕

{動・名}のせる(ノス)。書物にのせて書きしるす。また、記録をのせた書物。「記載」「載籍(書物)」

{動・名}のせる(ノス)。書物にのせて書きしるす。また、記録をのせた書物。「記載」「載籍(書物)」

{動}のせる(ノス)。下地の上にのせる。面の上いちめんにのっかる。「載徳之器サイトクノキ(大人物のこと)」「怨声載道エンセイサイドウ(うらむ声が道いっぱいになる)」

{動}のせる(ノス)。下地の上にのせる。面の上いちめんにのっかる。「載徳之器サイトクノキ(大人物のこと)」「怨声載道エンセイサイドウ(うらむ声が道いっぱいになる)」

{名}車にのせた物。にもつ。

{名}車にのせた物。にもつ。

{名・単位}年。また、数をあらわすことばについて年数をあらわすことば。▽上声に読む。年月の切れめの意から。〈類義語〉→歳・→年・→祀シ。「王三載オウノサンサイ(即位三年め)」

{名・単位}年。また、数をあらわすことばについて年数をあらわすことば。▽上声に読む。年月の切れめの意から。〈類義語〉→歳・→年・→祀シ。「王三載オウノサンサイ(即位三年め)」

{助}すなわち(スナハチ)。そこで。〈同義語〉→則。「載笑載言=スナハチ笑ヒスナハチ言フ」〔→詩経〕

{助}すなわち(スナハチ)。そこで。〈同義語〉→則。「載笑載言=スナハチ笑ヒスナハチ言フ」〔→詩経〕

{副}ふたたび。▽再サイに当てた用法。「載拝(=再拝)」

{副}ふたたび。▽再サイに当てた用法。「載拝(=再拝)」

{動・副}はじまる。はじめて。きっかけをつくる。▽哉サイ・才サイに当てた用法。「湯始征自葛載=湯ノ始メテ征スルハ葛ヨリ載マル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをたち切る堰セキの形。載の車を除いた部分は「戈(ほこ)+音符才」から成り、カットしてとめること。載はそれを音符とし、車を加えた字で、車の荷がずるずると落ちないように、わくや縄ナワでとめること。

《単語家族》

輜シ(わくで荷をせきとめる荷車)

{動・副}はじまる。はじめて。きっかけをつくる。▽哉サイ・才サイに当てた用法。「湯始征自葛載=湯ノ始メテ征スルハ葛ヨリ載マル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをたち切る堰セキの形。載の車を除いた部分は「戈(ほこ)+音符才」から成り、カットしてとめること。載はそれを音符とし、車を加えた字で、車の荷がずるずると落ちないように、わくや縄ナワでとめること。

《単語家族》

輜シ(わくで荷をせきとめる荷車) 裁サイ(カットする)

裁サイ(カットする) 栽(のびすぎた枝を切ってとめる)と同系。

《類義》

乗ジョウは、人が高い所にのること。

《異字同訓》

のせる/のる。 →乗

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

栽(のびすぎた枝を切ってとめる)と同系。

《類義》

乗ジョウは、人が高い所にのること。

《異字同訓》

のせる/のる。 →乗

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

辱 はじ🔗⭐🔉

【辱】

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク /ノク/ニク

/ノク/ニク 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき)

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき) 蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク /ノク/ニク

/ノク/ニク 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき)

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき) 蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

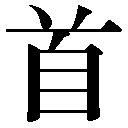

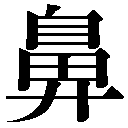

首 はじめ🔗⭐🔉

【首】

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

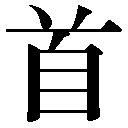

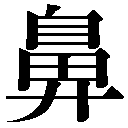

鼻 はじめ🔗⭐🔉

【鼻】

14画 鼻部 [三年]

区点=4101 16進=4921 シフトJIS=9540

《常用音訓》ビ/はな

《音読み》 ビ

14画 鼻部 [三年]

区点=4101 16進=4921 シフトJIS=9540

《常用音訓》ビ/はな

《音読み》 ビ /ヒ

/ヒ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 はな/はじめ

《名付け》 はな

《意味》

〉

《訓読み》 はな/はじめ

《名付け》 はな

《意味》

{名}はな。顔の中央にあり、息をし、においをかぐ器官。狭いすきまから、ぴっとはな汁を分泌する。

{名}はな。顔の中央にあり、息をし、においをかぐ器官。狭いすきまから、ぴっとはな汁を分泌する。

{名}はじめ。最初のもの。▽はなは、人体の先端につき出ていることから。「鼻祖」

《解字》

{名}はじめ。最初のもの。▽はなは、人体の先端につき出ていることから。「鼻祖」

《解字》

形声。自は、はなの形を描いた象形文字。下部の字が音をあらわす。せまい鼻腔の特色に名づけたことば。

《単語家族》

泌ヒ(狭いすきまからぴっと汁を出す)

形声。自は、はなの形を描いた象形文字。下部の字が音をあらわす。せまい鼻腔の特色に名づけたことば。

《単語家族》

泌ヒ(狭いすきまからぴっと汁を出す) 比(ぴったりとならんでくっつく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

比(ぴったりとならんでくっつく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 鼻部 [三年]

区点=4101 16進=4921 シフトJIS=9540

《常用音訓》ビ/はな

《音読み》 ビ

14画 鼻部 [三年]

区点=4101 16進=4921 シフトJIS=9540

《常用音訓》ビ/はな

《音読み》 ビ /ヒ

/ヒ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 はな/はじめ

《名付け》 はな

《意味》

〉

《訓読み》 はな/はじめ

《名付け》 はな

《意味》

{名}はな。顔の中央にあり、息をし、においをかぐ器官。狭いすきまから、ぴっとはな汁を分泌する。

{名}はな。顔の中央にあり、息をし、においをかぐ器官。狭いすきまから、ぴっとはな汁を分泌する。

{名}はじめ。最初のもの。▽はなは、人体の先端につき出ていることから。「鼻祖」

《解字》

{名}はじめ。最初のもの。▽はなは、人体の先端につき出ていることから。「鼻祖」

《解字》

形声。自は、はなの形を描いた象形文字。下部の字が音をあらわす。せまい鼻腔の特色に名づけたことば。

《単語家族》

泌ヒ(狭いすきまからぴっと汁を出す)

形声。自は、はなの形を描いた象形文字。下部の字が音をあらわす。せまい鼻腔の特色に名づけたことば。

《単語家族》

泌ヒ(狭いすきまからぴっと汁を出す) 比(ぴったりとならんでくっつく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

比(ぴったりとならんでくっつく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「はじ」で始まるの検索結果 1-39。もっと読み込む

12画 木部

区点=6005 16進=5C25 シフトJIS=9EA3

《音読み》 ショウ(セウ)

12画 木部

区点=6005 16進=5C25 シフトJIS=9EA3

《音読み》 ショウ(セウ) 9画 火部

区点=6358 16進=5F5A シフトJIS=E079

《音読み》 サク

9画 火部

区点=6358 16進=5F5A シフトJIS=E079

《音読み》 サク 16画 艸部

区点=7308 16進=6928 シフトJIS=E547

《音読み》 キョウ(キャウ)

16画 艸部

区点=7308 16進=6928 シフトJIS=E547

《音読み》 キョウ(キャウ) 13画 言部

区点=7545 16進=6B4D シフトJIS=E66C

《音読み》 コウ

13画 言部

区点=7545 16進=6B4D シフトJIS=E66C

《音読み》 コウ