複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (48)

せん‐い【船医】🔗⭐🔉

せん‐い【船医】

船舶に乗り組んで医務に従事する医師。

せん‐いん【船員】‥ヰン🔗⭐🔉

せん‐いん【船員】‥ヰン

船舶の乗組員、すなわち船長・海員・予備員の総称。

⇒せんいん‐てちょう【船員手帳】

⇒せんいん‐ほう【船員法】

⇒せんいん‐ほけん【船員保険】

⇒せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】

せんいん‐てちょう【船員手帳】‥ヰン‥チヤウ🔗⭐🔉

せんいん‐てちょう【船員手帳】‥ヰン‥チヤウ

船員の身分を証明する監督官庁が発行する手帳。本人の氏名・履歴・乗組船舶・雇用契約内容・写真・本籍地・生年月日などを記載し、海外では旅券と同様の効力をもつ。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ほう【船員法】‥ヰンハフ🔗⭐🔉

せんいん‐ほう【船員法】‥ヰンハフ

船員労働の特異性にかんがみて制定された法律。船長の職務権限、海員の規律、船員労働の保護など労働基準法と異なる特則を規定。1947年制定。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ほけん【船員保険】‥ヰン‥🔗⭐🔉

せんいん‐ほけん【船員保険】‥ヰン‥

船員または船員であった者の、疾病しっぺい・負傷・失業、職務上の災害、および船員の被扶養者の疾病・負傷に関し保険給付を行う社会保険。1940年より実施。

⇒せん‐いん【船員】

せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】‥ヰンラウ‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉

せんいん‐ろうどういいんかい【船員労働委員会】‥ヰンラウ‥ヰヰンクワイ

船員の労働関係に関する労働委員会。船員中央労働委員会と船員地方労働委員会とがあり、それぞれ一般の場合の中央労働委員会・都道府県労働委員会に相当する。いずれも運輸省の外局。→労働委員会

⇒せん‐いん【船員】

せん‐えい【船影】🔗⭐🔉

せん‐えい【船影】

視野に捉えた船の姿。ふなかげ。

せん‐か【船架】🔗⭐🔉

せん‐か【船架】

修理する小型船を陸上に引き上げる装置。勾配をつけた軌道の上に台車を載せたもの。小型船の建造にも用いた。引上船架。

せんがい‐き【船外機】‥グワイ‥🔗⭐🔉

せんがい‐き【船外機】‥グワイ‥

ボート程度の小型船に装着する取りはずし可能の小型エンジン。船尾に吊り下げて使用する。

せん‐かん【船艦】🔗⭐🔉

せん‐かん【船艦】

船舶と軍艦。艦船。

せん‐き【船旗】🔗⭐🔉

せん‐き【船旗】

船に立てる旗。

せん‐きゃく【船客】🔗⭐🔉

せん‐きゃく【船客】

船の乗客。「―名簿」

せん‐きゃく【船脚】🔗⭐🔉

せん‐きゃく【船脚】

(→)「ふなあし」に同じ。

せん‐きゅう【船級】‥キフ🔗⭐🔉

せん‐きゅう【船級】‥キフ

船級協会が認定する資格・等級。保険・売買のための規準となる。

⇒せんきゅう‐きょうかい【船級協会】

せん‐こく【船殻】🔗⭐🔉

せん‐こく【船殻】

外板および骨組みからなる船体構造。

ふな【船・舟】🔗⭐🔉

ふな【船・舟】

「ふね」の古形。多く複合語に用いられる。万葉集20「国々の防人つどひ―乗りて」。「―人」

ふな‐あし【船脚・船足】🔗⭐🔉

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あらため【船改め・船検め】🔗⭐🔉

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふな‐うた【舟唄・船歌】🔗⭐🔉

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】🔗⭐🔉

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ふな‐おろし【船卸し】🔗⭐🔉

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

②船の積荷をおろすこと。

ふな‐がく【船楽】🔗⭐🔉

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かげ【船影】🔗⭐🔉

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥🔗⭐🔉

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐くだり【舟下り・船下り】🔗⭐🔉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐こし【船越】🔗⭐🔉

ふな‐こし【船越】

(舟をかついで越したからいう)島や半島などで、陸地がくびれて細くなっている所。

⇒ふなこし‐おび【船越帯】

ふなこし‐おび【船越帯】🔗⭐🔉

ふなこし‐おび【船越帯】

格子柄の博多織に独鈷とっこの文様のある男用の帯。明治維新前に流行。

⇒ふな‐こし【船越】

ふな‐じるし【船印・船標】🔗⭐🔉

ふな‐じるし【船印・船標】

船舶の所有者・乗手などを示す標識。幕府や大名の船は帆に家紋を書くなどした。

ふな‐たで【船たで】🔗⭐🔉

ふな‐たで【船たで】

(漁村語)船底を虫に食われ、あるいは腐朽するのを防ぐために、船を浜に引き揚げて底の外部を焼くこと。船たでを行う特定の場所を、たで場という。たで船。おばやし。

ふな‐に【船荷】🔗⭐🔉

ふな‐に【船荷】

船舶に積んで運送する貨物。

⇒ふなに‐しょうけん【船荷証券】

ふなに‐しょうけん【船荷証券】🔗⭐🔉

ふなに‐しょうけん【船荷証券】

(bill of land)船荷の受渡しにおいて、船主が運送品を船積みしたこと、および仕向け地で引き渡すことを証した有価証券。BL

⇒ふな‐に【船荷】

ふな‐の‐へ【船の枻】🔗⭐🔉

ふな‐の‐へ【船の枻】

(→)「ふなだな」に同じ。〈神代紀下訓注〉

ふな‐の‐へ【船の舳】🔗⭐🔉

ふな‐の‐へ【船の舳】

船のへさき。万葉集19「墨吉すみのえのわが大御神―に領うしはきいまし」

ふな‐ひき【船引き】🔗⭐🔉

ふな‐ひき【船引き】

船を綱で引くこと。また、その人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「網引き―塩焼きあま人」

ふな‐びらき【船開き】🔗⭐🔉

ふな‐びらき【船開き】

船が港から出帆すること。

ふな‐べり【船縁・舷】🔗⭐🔉

ふな‐べり【船縁・舷】

船のへり。船の側面。ふなばた。

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ🔗⭐🔉

ふな‐まわし【船回し】‥マハシ

船に積んで送り届けること。回漕。

ふな‐や【船屋】🔗⭐🔉

ふな‐や【船屋】

①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」

②(→)船小屋に同じ。

③(→)船屋形ふなやかたに同じ。

ふな‐やかた【船屋形】🔗⭐🔉

ふな‐やかた【船屋形】

船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」

ふな‐よせ【船寄】🔗⭐🔉

ふな‐よせ【船寄】

船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」

ふね【船・舟・槽】🔗⭐🔉

ふね【船・舟・槽】

①木材・鉄などで造り、人や物をのせて水上を渡航するもの。

②水・酒などを入れる箱形の器。湯ぶね・酒槽さかぶね・紙漉槽かみすきぶね・馬糧桶うまぶねの類。

③棺。「船入ふないり」

④刺身などを入れて売る底の浅い容器。

◇「舟」は、手でこぐ小型のものに使うことが多い。「槽」は、2に使う。

⇒船がすわる

⇒船に刻みて剣を求む

⇒船は水より火を恐る

⇒船を漕ぐ

○船がすわるふねがすわる🔗⭐🔉

○船がすわるふねがすわる

腰をすえて居すわる。座を立たない。浄瑠璃、曾根崎「揚げづめの大々尽、お船がすわつた」

⇒ふね【船・舟・槽】

ふね‐さし【船差】

棹さおをさして船を進める人。ふなさし。

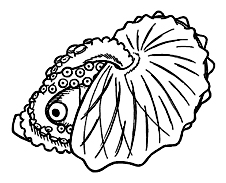

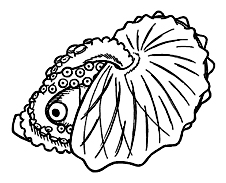

ふね‐だこ【船蛸】

アオイガイ科のタコ。雌は、体長6〜9センチメートル、第1腕がうちわ状に広がり、その表面に特殊な殻(「たこぶね」という)を形成してこの中に卵嚢を産みつけ保育する。雄は小さく、貝殻をつくらない。世界の温帯・熱帯の海表にすむ。

ふねだこ

ふね‐づり【船釣】

船に乗って魚釣りをすること。ふなづり。

ふね‐どめ【船留め】

⇒ふなどめ

ふね‐づり【船釣】

船に乗って魚釣りをすること。ふなづり。

ふね‐どめ【船留め】

⇒ふなどめ

ふね‐づり【船釣】

船に乗って魚釣りをすること。ふなづり。

ふね‐どめ【船留め】

⇒ふなどめ

ふね‐づり【船釣】

船に乗って魚釣りをすること。ふなづり。

ふね‐どめ【船留め】

⇒ふなどめ

○船に刻みて剣を求むふねにきざみてけんをもとむ🔗⭐🔉

○船に刻みて剣を求むふねにきざみてけんをもとむ

(→)刻舟こくしゅうに同じ。

⇒ふね【船・舟・槽】

ふね‐の‐のめ【船の筎】

船に水がしみこむのを防ぐために、つめる槙皮まいはだ。ふねののみ。

ふね‐の‐のめ【船の筎】🔗⭐🔉

ふね‐の‐のめ【船の筎】

船に水がしみこむのを防ぐために、つめる槙皮まいはだ。ふねののみ。

○船は水より火を恐るふねはみずよりひをおそる

外部からの危害よりも、内部から起こる災いの方が恐ろしいということ。

⇒ふね【船・舟・槽】

○船は水より火を恐るふねはみずよりひをおそる🔗⭐🔉

○船は水より火を恐るふねはみずよりひをおそる

外部からの危害よりも、内部から起こる災いの方が恐ろしいということ。

⇒ふね【船・舟・槽】

ふねへうちこむはしまのしらなみ【船打込橋間白浪】

歌舞伎脚本。3幕。河竹黙阿弥作の世話物。通称「鋳掛松いかけまつ」。1866年(慶応2)初演。鋳掛屋松五郎が金持の遊山を見て心を変え、盗賊となり、人助けをしたりするが、ついに悪事を悔いて自殺する筋。

ふね‐へん【舟偏】

漢字の偏の一つ。「航」「船」などの偏の「舟」の称。

ふね‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ

(→)「ふなよばい」に同じ。

ぶ‐ねり【歩練り】

生糸を精練するとき、セリシンを所定の量だけ残存させる方法。例えば30パーセント残存させる3歩練りなど。↔本練り

○船を漕ぐふねをこぐ🔗⭐🔉

○船を漕ぐふねをこぐ

居眠りをすることをいう。「会議中に―」

⇒ふね【船・舟・槽】

ふ‐ねん【不燃】

燃もえないこと。「―ごみ」

⇒ふねん‐せい【不燃性】

⇒ふねん‐ぶつ【不燃物】

ぶ‐ねん【無念・不念】

①気がつかないこと。ゆきとどかないこと。狂言、餅酒「路次でお茶なりと申さう物を、―なことをいたいた」

②不注意。落度。西鶴織留1「諸仏諸神をせいもんに入れ、―をわび言すれど」

ふねん‐せい【不燃性】

燃えない性質。燃えにくい性質。「―ガス」

⇒ふ‐ねん【不燃】

ふねん‐せい【不稔性】

〔生〕雌雄間に子孫を生じえないこと。生殖器官の発生不全、生殖細胞の不和合性、異常発生などが原因でおこる。主に植物についていう。動物では不妊性もしくは繁殖不能性ということが多い。

ふねん‐ぶつ【不燃物】

燃えない物。燃えにくい物。「―処理場」↔可燃物

⇒ふ‐ねん【不燃】

ふ‐のう【不納】‥ナフ

税などを、納めないこと。

ふ‐のう【不能】

①才能のないこと。はたらきのないこと。不才。栄華物語花山「この東三条の大将の―を奏し給ひて」

②できないこと。なし得ないこと。不可能。「航行―」

③性的能力がないこと。インポテンツ。

⇒ふのう‐じょうけん【不能条件】

⇒ふのう‐はん【不能犯】

ふ‐のう【浮嚢】‥ナウ

うきぶくろ。

ふ‐のう【富農】

①富裕な農民。

②農民の上層部分。家族経営を越える規模を持ち、恒常的に雇用労働を用いる農業経営者・農民のこと。↔貧農

ふのう‐じょうけん【不能条件】‥デウ‥

〔法〕成就しえないことが確定している条件。これを停止条件とする法律行為は無効となり、これを解除条件とする法律行為は無条件となる。

⇒ふ‐のう【不能】

ふのう‐はん【不能犯】

〔法〕犯罪結果を発生させようとしたが、行為の性質上、目的を達することが不能のため犯罪として成立せず、刑罰の対象とならない行為。未遂犯にもならない。丑うしの時参りの類。

⇒ふ‐のう【不能】

ふ‐の‐かみ【府の頭】

衛府えふの長官。近衛府の大将および兵衛府・衛門府の督かみ。

ふ‐の‐すう【負の数】

零より小さい数。↔正の数

ぶ‐の‐たち【武の太刀】

軍陣に用いる太刀。

ぶ‐の‐まい【武の舞】‥マヒ

雅楽で、剣や鉾ほこをとって舞う舞。倍臚破陣楽ばいろはじんらくの類。↔文の舞

ふ‐のり【布海苔・海蘿】

①海産の紅藻スギノリ目フノリ科の一属。マフノリ・フクロフノリなどの総称。潮間帯の岩石に付着して繁殖。長さ10センチメートル内外。管状で、生長すると中空となり、不規則に分岐し、枝の基部にくびれがある。紅紫色で、表面は粘滑光沢がある。

②フクロフノリを板状に干し固めたもの。煮て糊のりに用いる。鹿角菜ろっかくさい。〈[季]夏〉。〈倭名類聚鈔17〉

プノンペン【Phnom Penh】

カンボジア王国の首都。メコン川に臨む。農林産物交易の地。舟運の中心。人口70万4千(2002)。

プノンペン

撮影:田沼武能

ふ‐ば【駙馬】

①(漢以後、天子の女子の夫を駙馬都尉に任じたからいう)貴人の女子の夫。椿説弓張月拾遺「王女の為朝に参り給ひてより、人皆これを―と称ず」

②控えの馬。そえ馬。〈日葡辞書〉

ぶ‐ば【侮罵】

あなどりののしること。

ブハーリン【Nikolai Ivanovich Bukharin】

ソ連の政治家・哲学者。十月革命後、共産党中央委員・「プラウダ」編集長。スターリンにより粛清。機械的唯物論に基づく均衡理論を唱えた。著「史的唯物論」。(1888〜1938)

ふ‐はい【不敗】

まけないこと。負けたことがないこと。「―を誇る」

ふ‐はい【腐敗】

①有機物、特に蛋白質が細菌によって分解され、有毒な物質と悪臭ある気体を生じる変化。くさること。三教指帰「沈淪として草中の―となる」

②精神が堕落して、弊害が生じる状態になること。「政治の―」

⇒ふはい‐きん【腐敗菌】

ふ‐ばい【不買】

買わないこと。

⇒ふばい‐うんどう【不買運動】

⇒ふばい‐どうめい【不買同盟】

ふばい‐うんどう【不買運動】

ある国・企業の製品を買わないようにする運動。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふはい‐きん【腐敗菌】

有機物に作用して腐敗をもたらす細菌。コリ‐エロゲネス群細菌・プロテウス・枯草こそう菌群・クロストリディウム・プソイドモナス・セルロース分解細菌など。

⇒ふ‐はい【腐敗】

ふばい‐どうめい【不買同盟】

(→)ボイコット1の訳語。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふ‐はく【布帛】

①ぬのときぬ。

②織物。きれじ。

ふ‐はく【浮薄】

あさはかでかるがるしいこと。軽薄。「軽佻―」

ふ‐ばこ【文箱・文筥】

(フミハコの約)

①書状などを入れておく手箱。また、書状を入れてやりとりする細長い箱。状箱。伊勢物語「―に入れてありとなむいふなる」

文箱

ふ‐ば【駙馬】

①(漢以後、天子の女子の夫を駙馬都尉に任じたからいう)貴人の女子の夫。椿説弓張月拾遺「王女の為朝に参り給ひてより、人皆これを―と称ず」

②控えの馬。そえ馬。〈日葡辞書〉

ぶ‐ば【侮罵】

あなどりののしること。

ブハーリン【Nikolai Ivanovich Bukharin】

ソ連の政治家・哲学者。十月革命後、共産党中央委員・「プラウダ」編集長。スターリンにより粛清。機械的唯物論に基づく均衡理論を唱えた。著「史的唯物論」。(1888〜1938)

ふ‐はい【不敗】

まけないこと。負けたことがないこと。「―を誇る」

ふ‐はい【腐敗】

①有機物、特に蛋白質が細菌によって分解され、有毒な物質と悪臭ある気体を生じる変化。くさること。三教指帰「沈淪として草中の―となる」

②精神が堕落して、弊害が生じる状態になること。「政治の―」

⇒ふはい‐きん【腐敗菌】

ふ‐ばい【不買】

買わないこと。

⇒ふばい‐うんどう【不買運動】

⇒ふばい‐どうめい【不買同盟】

ふばい‐うんどう【不買運動】

ある国・企業の製品を買わないようにする運動。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふはい‐きん【腐敗菌】

有機物に作用して腐敗をもたらす細菌。コリ‐エロゲネス群細菌・プロテウス・枯草こそう菌群・クロストリディウム・プソイドモナス・セルロース分解細菌など。

⇒ふ‐はい【腐敗】

ふばい‐どうめい【不買同盟】

(→)ボイコット1の訳語。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふ‐はく【布帛】

①ぬのときぬ。

②織物。きれじ。

ふ‐はく【浮薄】

あさはかでかるがるしいこと。軽薄。「軽佻―」

ふ‐ばこ【文箱・文筥】

(フミハコの約)

①書状などを入れておく手箱。また、書状を入れてやりとりする細長い箱。状箱。伊勢物語「―に入れてありとなむいふなる」

文箱

②書物を入れて荷にない運ぶ箱。

ふ‐ばさみ【文挟み】

(→)「ふみばさみ」に同じ。竹取物語「―に文をはさみて申す」

ふ‐はつ【不発】

①銃砲や弾丸の故障のため、弾丸が発射しないこと。また、破裂しないこと。

②くわだてたことが実行にいたらないまま終わること。「事が―に終わる」

⇒ふはつ‐だん【不発弾】

ふ‐ばつ【不抜】

抜けないこと。かたくて動かないこと。心が動揺しないこと。「堅忍―」「―の志」

ふはつ‐だん【不発弾】

発射または投下されたが、破裂しなかった銃砲弾・爆弾。

⇒ふ‐はつ【不発】

ぶは‐ぶっきょう【部派仏教】‥ケウ

仏滅後100年頃、仏教教団は進歩的な大衆だいしゅ部と保守的な上座部とに分裂し、その後数百年の間に約20派となった。これら諸派の仏教を部派仏教という。大乗の立場からは小乗として批判された。現在の南伝仏教は部派仏教の一つである上座部の流れを汲む。

ぶ‐はむき【不はむき】

気受けが悪いこと。無愛想。ぶあいきょう。洒落本、文選臥坐「ホイこれは奥方へ大―」

ブハラ【Bukhara】

中央アジア、ウズベキスタン共和国中部の都市。ゼラフシャン川流域のオアシスに位置し、サーマーン朝、ブハラ‐ハン国時代の首都。中央アジアのイスラム教聖地。ペルシア語名ブハーラー。別称ボハラ。人口23万7千(2001)。

⇒ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

ふ‐ばらい【不払い】‥バラヒ

支払わないこと。「賃金―」

ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

16〜20世紀、中央アジアのブハラを都としたウズベク人のシャイバーニー朝・ジャーン朝(アストラハン朝)・マンギット朝の3王朝の総称。ボハラ‐ハン国。(1500〜1920)

⇒ブハラ【Bukhara】

ぶ‐ば・る【武張る】

〔自五〕

つよく勇ましいさまをする。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・つたる武士もののふ」

ふ‐び【不備】

①そなわらないこと。十分にととのわないこと。「―な書類」

②書簡文の末尾に添える語。文意が不完全であるの意。不具。不一。

ふ‐び【符尾】

音符の垂線の部分。↔符頭

ぶ‐び【武備】

戦いのそなえ。軍備。戦備。兵備。

ふ‐びき【卜引】

自分の運勢を占うために、各自が餅を賭けて勝負する正月遊び。福引・宝引ほうびきは、これの変化したもの。ふっぴき。胴引どっぴき。胴突どんづく。

ぶ‐びき【分引き・歩引き】

何分かの割引をすること。歩合ぶあいを減ずること。↔歩増し

ふ‐びじん【不美人】

美しくない女。醜女ぶおんな。

ふ‐ひつよう【不必要】‥エウ

必要でないこと。なくてもよいこと。「―な品物」

ふ‐ひと【史】

(フミヒト(書人)の約。フビトとも)

①古代朝廷の書記官。史生。

②古代の姓かばねの一つ。渡来系で朝廷の書記を世襲する氏に多い姓。

⇒ふひと‐べ【史部】

ふ‐ひとがら【不人柄】

人品のよくないこと。狂言、樽聟「最前の様な―な者が、某が婿に成者で御座るか」

ふひと‐べ【史部】

大和政権で文書・記録の作成を担当した品部しなべ。応神天皇の時に渡来したといわれ、そのうち王仁わにの子孫を西史部かわちのふひとべ、阿知使主あちのおみの子孫を東史部やまとのふひとべという。

⇒ふ‐ひと【史】

ふびゅう‐せい【不謬性】‥ビウ‥

〔宗〕(infallibility)カトリック教会で、使徒に委ねられた福音の真理性が、聖霊によって保証されていること。また、使徒の後継者である教皇がその座から発する信仰道徳上の教えに誤りがないこと。

ふ‐ひょう【不評】‥ヒヤウ

評判がよくないこと。不評判。「―を買う」↔好評

ふ‐ひょう【付表・附表】‥ヘウ

付属する表。

ふ‐ひょう【付票・附票】‥ヘウ

荷物などに付ける札。付け札。

ふ‐ひょう【付憑・附憑】

(「憑」も、つく意)怨霊おんりょう・悪魔などがとりつくこと。

ふ‐ひょう【歩兵】‥ヒヤウ

(ブヒョウとも)

①徒歩かちの兵。雑兵。ほへい。

②将棋の歩ふ。

ふ‐ひょう【浮氷】

水上に浮いている氷の塊。また、流氷。

ふ‐ひょう【浮評】‥ヒヤウ

根拠のないうわさ。

ふ‐ひょう【浮漂】‥ヘウ

うきただようこと。

ふ‐ひょう【浮標】‥ヘウ

①港湾・河海などの水面に浮かべておく標識。暗礁・航路・錨地などを示す航路標識としての浮標と、船舶を繋留しておくための繋船浮標とがある。ブイ。

②漁網などについている、うき。

ふ‐ひょう【譜表】‥ヘウ

音符などをしるすための表。一般に用いられているものは5線の平行線より成り、五線譜表ともいう。

ふ‐びょう【風病】‥ビヤウ

(フウビョウとも)かぜ。感冒。源氏物語帚木「月ごろ―重きにたへかねて」

ふ‐びょうどう【不平等】‥ビヤウ‥

平等でないこと。

⇒ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】

ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】‥ビヤウ‥デウ‥

当事国間の権利・義務関係が平等でない条約。領事裁判権・片務的最恵国待遇、関税自主権の欠如などを内容とする。→条約改正

⇒ふ‐びょうどう【不平等】

ふ‐ひょうばん【不評判】‥ヒヤウ‥

評判のよくないこと。不評。

フビライ【忽必烈・忽比烈】

(Khubilai)元朝の初代皇帝。世祖。モンゴル帝国第5代の皇帝。ジンギス汗の孫。金を滅ぼし、宋を併合し、都を大都(北京)に移し、1271年国号を元と定めた。越南・占城・ジャワまで併呑を企図、高麗を服属させた。日本にも2度遠征軍を派遣したが失敗。クビライ。(在位1260〜1294)(1215〜1294)

ふ‐びん【不便】

(「不憫」「不愍」は後の当て字)

①つごうが悪いこと。困ること。不都合。ふべん。枕草子103「かかる雨にのぼり侍らば、足がたつきていと―にきたなくなり侍りなむ」

②めんどうをみること。かわいがること。徒然草「下部までも召しおきて、―にせさせ給ひければ」

③あわれむべきこと。かわいそうなこと。古今著聞集10「―に思し召したること」。「―な子」

⇒ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

ふ‐びん【不敏】

①敏捷でないこと。

②才知・才能に乏しいこと。多く自分について、へりくだって言う時に用いる。日葡辞書「ワガミフビンナリトイエドモ」。「―の致すところ」

ぶ‐ひん【部品】

部分品の略。「自動車の―」

ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

〔自五〕

かわいそうに思う。おきく物語「茂介妻、ことのほか―・りて」

⇒ふ‐びん【不便】

ふ‐ひんこう【不品行】‥カウ

おこないのわるいこと。特に、男女関係のおこないのわるいこと。不身持ふみもち。

ぶ‐ふ【武夫】

もののふ。武人。武士。

ぶ‐ふ【武府】

(武蔵むさしの国府の意)江戸の異称。

ぶ‐ぶ

(京阪で)茶または湯。おぶう。「―漬」

ぶ‐ふうりゅう【無風流・不風流】‥リウ

風流でないこと。みやびやかでないこと。趣味を解さないこと。

ふふき【蕗】

フキの古称。〈倭名類聚鈔17〉

ふふき【斑雑毛】

白髪まじりのこと。皇極紀平安中期点「頭髪みぐし斑雑毛フフキにして」

ふぶき【乱吹・吹雪】

(古くは清音)

①はげしく吹くこと。

②降雪にはげしい風の伴ったもの。風雪。暴風雪。〈[季]冬〉。千載和歌集冬「雪つもる嶺に―や渡るらむ」

③はげしく散るもののたとえ。「花―」「紙―」

④(「雪吹」と書く)薄茶器の形の名。中次なかつぎの一種で、肩と裾に面がとってあり、中次よりも蓋が浅い。

⇒ふぶき‐づき【吹雪月】

ふぶき‐づき【吹雪月】

(卯の花を雪に見立てた語か)陰暦5月の異称。

⇒ふぶき【乱吹・吹雪】

ふ‐ぶぎょう【賦奉行】‥ギヤウ

(→)賦別くばりわけ奉行に同じ。

ふ‐ふく【不服】

①服従しないこと。従わないこと。

②納得しないこと。不満足に思うこと。「―そうな顔」「―を唱える」

⇒ふふく‐もうしたて【不服申立て】

ふ‐ふく【俯伏・俛伏】

①頭を下げてうつむくこと。かしこまるさま。

②敬礼の一つ。手に笏しゃくを取り、腰を折って深くお辞儀する礼。

ふぶ・く【乱吹く・吹雪く】

〔自五〕

(古くは清音)

①はげしく吹く。蜻蛉日記中「雨風いみじくふり―・く」

②風がはげしく吹いて雪がみだれ降る。六百番歌合「匂はずは―・く空とぞ思はまし」

ふふく‐もうしたて【不服申立て】‥マウシ‥

〔法〕

①行政庁の処分・不作為について行政庁に不服を申し立てること。異議申立て・審査請求・再審査請求の3種がある。

②民事訴訟で、裁判機関・書記官・執行機関の、裁判・処分・執行行為により不利益を受けた者が、それらの取消し・変更などを求める申立ての総称。

⇒ふ‐ふく【不服】

ふ‐ぶくろ【文袋】

(→)「ふみぶくろ」に同じ。平家物語8「院宣をば―に入れて、雑色が首にぞかけさせたりける」

ぶぶ‐づけ【ぶぶ漬】

(京阪地方で)茶漬。

ふふつ‐せんそう【普仏戦争】‥サウ

スペイン王位継承問題を直接の契機として、1870〜71年、プロイセンを主とするドイツ諸邦とフランスとの間に起こった戦争。ドイツの大勝に終わり、フランスはフランクフルト条約でアルザス‐ロレーヌの大部分を割譲、償金50億フランを支払った。この結果、フランス第二次帝政が崩壊、第三共和制が発足。戦争終結直前の71年1月、プロイセン王ウィルヘルム1世がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝に即位、ドイツ統一が達成された。独仏戦争。

ふふ‐どり【布穀鳥】

カッコウの古称。〈倭名類聚鈔18〉

ブフナー【Eduard Buchner】

ドイツの生化学者。糖のアルコール発酵は酵母中の酵素により起こり、酵母細胞は必要でないことを発見。ノーベル賞。(1860〜1917)

フフホト【Huhhot・呼和浩特】

(モンゴル語で「青色の都市」の意)中国、内モンゴル自治区の区都。1954年、帰綏きすいから改称。毛織物を中心にした工業都市。人口140万7千(2000)。

ふふま‐る【含まる】

(フフムに助動詞リの連体形が付いたフフメルの上代東国方言)花や若葉がつぼんだまま、開かないでいる。万葉集14「ゆづる葉の―時に風吹かずかも」

ふふ・む【含む】

[一]〔自四〕

ふくらむ。花や葉がまだ開かない状態である。万葉集18「桜花未だ―・めりひとめ見にこね」

[二]〔他四〕

ふくむ。怒り・うらみなどを心にいだく。神武紀「天皇―・みもちたまひて」

[三]〔他下二〕

ふくませる。地蔵十輪経元慶点「沐浴し懐抱し乳哺フフメし」

ふふん

〔感〕

①うなずき承知する時の声。なるほど、という程の意をこめる。「―、そうか」

②他を見くだし、また、軽くあしらい、また、あなどり笑う時の声。「―、だからどうした」

ふ‐ぶん【不文】

①文書に書きあらわさないこと。不成文。

②文字を知らないこと。学問にくらいこと。

③まずい文章。拙文。

⇒ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】

⇒ふぶん‐けんぽう【不文憲法】

⇒ふぶん‐ほう【不文法】

⇒ふぶん‐りつ【不文律】

ぶ‐ぶん【部分】

①着目する全体の中を分けて考えた一つ。全体の中の一カ所。「この―を直せばよくなる」

②〔数〕全体の中に含まれているもの。全体それ自身も部分の一つと見る。特に全体それ自身を含まない場合には真部分という。

⇒ぶぶん‐おん【部分音】

⇒ぶぶん‐かんし【部分冠詞】

⇒ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】

⇒ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

⇒ぶぶん‐てき【部分的】

⇒ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】

⇒ぶぶん‐ひてい【部分否定】

⇒ぶぶん‐ひん【部分品】

⇒ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

⇒ぶぶん‐りん【部分林】

⇒ぶぶん‐れんごう【部分連合】

ぶ‐ぶん【舞文】

①法文ほうぶんを勝手に乱用すること。

②自分の都合のよいように、たくみに文辞をもてあそぶこと。

⇒ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

ぶぶん‐おん【部分音】

〔理〕(→)上音じょうおんに同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐かんし【部分冠詞】‥クワン‥

(article partitif フランス)冠詞の一つ。不可算名詞に付け、その名詞概念によって頭に浮かべたものの全体でなく、そこで具体的に問題となっている物事を表す。フランス語のdu, de laの類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】‥クワンシフ

文書に書きあらわしていない慣習。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

文辞をもてあそび、事実を曲げて書くこと。

⇒ぶ‐ぶん【舞文】

ふぶん‐けんぽう【不文憲法】‥パフ

文章的形態によらない憲法。不文法としての憲法。慣習憲法。↔成文憲法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】‥シフガフ

〔数〕二つの集合A、Bにおいて、Bの要素がすべてAの要素であるとき、BはAの部分集合、あるいはBはAにふくまれるといい、A⊃Bと表す。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

日食・月食で、太陽または月の一部分だけ欠けて見える現象。分食。↔皆既食。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐てき【部分的】

全体の中の一部分に関するさま。「―に手を加える」

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】‥デウ‥

(Partial Test Ban Treaty)大気圏内・宇宙空間・水中での核兵器実験を禁止する条約。1963年米・英・ソ連が調印。地下実験は禁止しない。PTBT→包括的核実験禁止条約。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひてい【部分否定】

〔言〕陳述内容や対象の全体ではなく、その一部に関する否定。「必ずしも…ない」「すべてが…ではない」の類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひん【部分品】

機械の或る部分を構成する品。部品。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ

文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐りつ【不文律】

①(→)不文法に同じ。

②暗黙の了解事項となっているきまり。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐りん【部分林】

(→)分収林2に同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ

単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふ‐へい【不平】

①平坦でないこと。

②心がおだやかでないこと。不満に思うこと。「―を言う」

⇒ふへい‐か【不平家】

⇒不平を鳴らす

⇒不平を並べる

ふ‐へい【浮萍】

①うきくさ。

②住居の定まらないもののたとえ。

ふへい‐か【不平家】

よく不平をいう人。

⇒ふ‐へい【不平】

ふへい‐せい【府兵制】

唐代、21〜55歳の均田農民を各地の折衝府に召集・訓練し、軍役を課した兵制。

②書物を入れて荷にない運ぶ箱。

ふ‐ばさみ【文挟み】

(→)「ふみばさみ」に同じ。竹取物語「―に文をはさみて申す」

ふ‐はつ【不発】

①銃砲や弾丸の故障のため、弾丸が発射しないこと。また、破裂しないこと。

②くわだてたことが実行にいたらないまま終わること。「事が―に終わる」

⇒ふはつ‐だん【不発弾】

ふ‐ばつ【不抜】

抜けないこと。かたくて動かないこと。心が動揺しないこと。「堅忍―」「―の志」

ふはつ‐だん【不発弾】

発射または投下されたが、破裂しなかった銃砲弾・爆弾。

⇒ふ‐はつ【不発】

ぶは‐ぶっきょう【部派仏教】‥ケウ

仏滅後100年頃、仏教教団は進歩的な大衆だいしゅ部と保守的な上座部とに分裂し、その後数百年の間に約20派となった。これら諸派の仏教を部派仏教という。大乗の立場からは小乗として批判された。現在の南伝仏教は部派仏教の一つである上座部の流れを汲む。

ぶ‐はむき【不はむき】

気受けが悪いこと。無愛想。ぶあいきょう。洒落本、文選臥坐「ホイこれは奥方へ大―」

ブハラ【Bukhara】

中央アジア、ウズベキスタン共和国中部の都市。ゼラフシャン川流域のオアシスに位置し、サーマーン朝、ブハラ‐ハン国時代の首都。中央アジアのイスラム教聖地。ペルシア語名ブハーラー。別称ボハラ。人口23万7千(2001)。

⇒ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

ふ‐ばらい【不払い】‥バラヒ

支払わないこと。「賃金―」

ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

16〜20世紀、中央アジアのブハラを都としたウズベク人のシャイバーニー朝・ジャーン朝(アストラハン朝)・マンギット朝の3王朝の総称。ボハラ‐ハン国。(1500〜1920)

⇒ブハラ【Bukhara】

ぶ‐ば・る【武張る】

〔自五〕

つよく勇ましいさまをする。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・つたる武士もののふ」

ふ‐び【不備】

①そなわらないこと。十分にととのわないこと。「―な書類」

②書簡文の末尾に添える語。文意が不完全であるの意。不具。不一。

ふ‐び【符尾】

音符の垂線の部分。↔符頭

ぶ‐び【武備】

戦いのそなえ。軍備。戦備。兵備。

ふ‐びき【卜引】

自分の運勢を占うために、各自が餅を賭けて勝負する正月遊び。福引・宝引ほうびきは、これの変化したもの。ふっぴき。胴引どっぴき。胴突どんづく。

ぶ‐びき【分引き・歩引き】

何分かの割引をすること。歩合ぶあいを減ずること。↔歩増し

ふ‐びじん【不美人】

美しくない女。醜女ぶおんな。

ふ‐ひつよう【不必要】‥エウ

必要でないこと。なくてもよいこと。「―な品物」

ふ‐ひと【史】

(フミヒト(書人)の約。フビトとも)

①古代朝廷の書記官。史生。

②古代の姓かばねの一つ。渡来系で朝廷の書記を世襲する氏に多い姓。

⇒ふひと‐べ【史部】

ふ‐ひとがら【不人柄】

人品のよくないこと。狂言、樽聟「最前の様な―な者が、某が婿に成者で御座るか」

ふひと‐べ【史部】

大和政権で文書・記録の作成を担当した品部しなべ。応神天皇の時に渡来したといわれ、そのうち王仁わにの子孫を西史部かわちのふひとべ、阿知使主あちのおみの子孫を東史部やまとのふひとべという。

⇒ふ‐ひと【史】

ふびゅう‐せい【不謬性】‥ビウ‥

〔宗〕(infallibility)カトリック教会で、使徒に委ねられた福音の真理性が、聖霊によって保証されていること。また、使徒の後継者である教皇がその座から発する信仰道徳上の教えに誤りがないこと。

ふ‐ひょう【不評】‥ヒヤウ

評判がよくないこと。不評判。「―を買う」↔好評

ふ‐ひょう【付表・附表】‥ヘウ

付属する表。

ふ‐ひょう【付票・附票】‥ヘウ

荷物などに付ける札。付け札。

ふ‐ひょう【付憑・附憑】

(「憑」も、つく意)怨霊おんりょう・悪魔などがとりつくこと。

ふ‐ひょう【歩兵】‥ヒヤウ

(ブヒョウとも)

①徒歩かちの兵。雑兵。ほへい。

②将棋の歩ふ。

ふ‐ひょう【浮氷】

水上に浮いている氷の塊。また、流氷。

ふ‐ひょう【浮評】‥ヒヤウ

根拠のないうわさ。

ふ‐ひょう【浮漂】‥ヘウ

うきただようこと。

ふ‐ひょう【浮標】‥ヘウ

①港湾・河海などの水面に浮かべておく標識。暗礁・航路・錨地などを示す航路標識としての浮標と、船舶を繋留しておくための繋船浮標とがある。ブイ。

②漁網などについている、うき。

ふ‐ひょう【譜表】‥ヘウ

音符などをしるすための表。一般に用いられているものは5線の平行線より成り、五線譜表ともいう。

ふ‐びょう【風病】‥ビヤウ

(フウビョウとも)かぜ。感冒。源氏物語帚木「月ごろ―重きにたへかねて」

ふ‐びょうどう【不平等】‥ビヤウ‥

平等でないこと。

⇒ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】

ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】‥ビヤウ‥デウ‥

当事国間の権利・義務関係が平等でない条約。領事裁判権・片務的最恵国待遇、関税自主権の欠如などを内容とする。→条約改正

⇒ふ‐びょうどう【不平等】

ふ‐ひょうばん【不評判】‥ヒヤウ‥

評判のよくないこと。不評。

フビライ【忽必烈・忽比烈】

(Khubilai)元朝の初代皇帝。世祖。モンゴル帝国第5代の皇帝。ジンギス汗の孫。金を滅ぼし、宋を併合し、都を大都(北京)に移し、1271年国号を元と定めた。越南・占城・ジャワまで併呑を企図、高麗を服属させた。日本にも2度遠征軍を派遣したが失敗。クビライ。(在位1260〜1294)(1215〜1294)

ふ‐びん【不便】

(「不憫」「不愍」は後の当て字)

①つごうが悪いこと。困ること。不都合。ふべん。枕草子103「かかる雨にのぼり侍らば、足がたつきていと―にきたなくなり侍りなむ」

②めんどうをみること。かわいがること。徒然草「下部までも召しおきて、―にせさせ給ひければ」

③あわれむべきこと。かわいそうなこと。古今著聞集10「―に思し召したること」。「―な子」

⇒ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

ふ‐びん【不敏】

①敏捷でないこと。

②才知・才能に乏しいこと。多く自分について、へりくだって言う時に用いる。日葡辞書「ワガミフビンナリトイエドモ」。「―の致すところ」

ぶ‐ひん【部品】

部分品の略。「自動車の―」

ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

〔自五〕

かわいそうに思う。おきく物語「茂介妻、ことのほか―・りて」

⇒ふ‐びん【不便】

ふ‐ひんこう【不品行】‥カウ

おこないのわるいこと。特に、男女関係のおこないのわるいこと。不身持ふみもち。

ぶ‐ふ【武夫】

もののふ。武人。武士。

ぶ‐ふ【武府】

(武蔵むさしの国府の意)江戸の異称。

ぶ‐ぶ

(京阪で)茶または湯。おぶう。「―漬」

ぶ‐ふうりゅう【無風流・不風流】‥リウ

風流でないこと。みやびやかでないこと。趣味を解さないこと。

ふふき【蕗】

フキの古称。〈倭名類聚鈔17〉

ふふき【斑雑毛】

白髪まじりのこと。皇極紀平安中期点「頭髪みぐし斑雑毛フフキにして」

ふぶき【乱吹・吹雪】

(古くは清音)

①はげしく吹くこと。

②降雪にはげしい風の伴ったもの。風雪。暴風雪。〈[季]冬〉。千載和歌集冬「雪つもる嶺に―や渡るらむ」

③はげしく散るもののたとえ。「花―」「紙―」

④(「雪吹」と書く)薄茶器の形の名。中次なかつぎの一種で、肩と裾に面がとってあり、中次よりも蓋が浅い。

⇒ふぶき‐づき【吹雪月】

ふぶき‐づき【吹雪月】

(卯の花を雪に見立てた語か)陰暦5月の異称。

⇒ふぶき【乱吹・吹雪】

ふ‐ぶぎょう【賦奉行】‥ギヤウ

(→)賦別くばりわけ奉行に同じ。

ふ‐ふく【不服】

①服従しないこと。従わないこと。

②納得しないこと。不満足に思うこと。「―そうな顔」「―を唱える」

⇒ふふく‐もうしたて【不服申立て】

ふ‐ふく【俯伏・俛伏】

①頭を下げてうつむくこと。かしこまるさま。

②敬礼の一つ。手に笏しゃくを取り、腰を折って深くお辞儀する礼。

ふぶ・く【乱吹く・吹雪く】

〔自五〕

(古くは清音)

①はげしく吹く。蜻蛉日記中「雨風いみじくふり―・く」

②風がはげしく吹いて雪がみだれ降る。六百番歌合「匂はずは―・く空とぞ思はまし」

ふふく‐もうしたて【不服申立て】‥マウシ‥

〔法〕

①行政庁の処分・不作為について行政庁に不服を申し立てること。異議申立て・審査請求・再審査請求の3種がある。

②民事訴訟で、裁判機関・書記官・執行機関の、裁判・処分・執行行為により不利益を受けた者が、それらの取消し・変更などを求める申立ての総称。

⇒ふ‐ふく【不服】

ふ‐ぶくろ【文袋】

(→)「ふみぶくろ」に同じ。平家物語8「院宣をば―に入れて、雑色が首にぞかけさせたりける」

ぶぶ‐づけ【ぶぶ漬】

(京阪地方で)茶漬。

ふふつ‐せんそう【普仏戦争】‥サウ

スペイン王位継承問題を直接の契機として、1870〜71年、プロイセンを主とするドイツ諸邦とフランスとの間に起こった戦争。ドイツの大勝に終わり、フランスはフランクフルト条約でアルザス‐ロレーヌの大部分を割譲、償金50億フランを支払った。この結果、フランス第二次帝政が崩壊、第三共和制が発足。戦争終結直前の71年1月、プロイセン王ウィルヘルム1世がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝に即位、ドイツ統一が達成された。独仏戦争。

ふふ‐どり【布穀鳥】

カッコウの古称。〈倭名類聚鈔18〉

ブフナー【Eduard Buchner】

ドイツの生化学者。糖のアルコール発酵は酵母中の酵素により起こり、酵母細胞は必要でないことを発見。ノーベル賞。(1860〜1917)

フフホト【Huhhot・呼和浩特】

(モンゴル語で「青色の都市」の意)中国、内モンゴル自治区の区都。1954年、帰綏きすいから改称。毛織物を中心にした工業都市。人口140万7千(2000)。

ふふま‐る【含まる】

(フフムに助動詞リの連体形が付いたフフメルの上代東国方言)花や若葉がつぼんだまま、開かないでいる。万葉集14「ゆづる葉の―時に風吹かずかも」

ふふ・む【含む】

[一]〔自四〕

ふくらむ。花や葉がまだ開かない状態である。万葉集18「桜花未だ―・めりひとめ見にこね」

[二]〔他四〕

ふくむ。怒り・うらみなどを心にいだく。神武紀「天皇―・みもちたまひて」

[三]〔他下二〕

ふくませる。地蔵十輪経元慶点「沐浴し懐抱し乳哺フフメし」

ふふん

〔感〕

①うなずき承知する時の声。なるほど、という程の意をこめる。「―、そうか」

②他を見くだし、また、軽くあしらい、また、あなどり笑う時の声。「―、だからどうした」

ふ‐ぶん【不文】

①文書に書きあらわさないこと。不成文。

②文字を知らないこと。学問にくらいこと。

③まずい文章。拙文。

⇒ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】

⇒ふぶん‐けんぽう【不文憲法】

⇒ふぶん‐ほう【不文法】

⇒ふぶん‐りつ【不文律】

ぶ‐ぶん【部分】

①着目する全体の中を分けて考えた一つ。全体の中の一カ所。「この―を直せばよくなる」

②〔数〕全体の中に含まれているもの。全体それ自身も部分の一つと見る。特に全体それ自身を含まない場合には真部分という。

⇒ぶぶん‐おん【部分音】

⇒ぶぶん‐かんし【部分冠詞】

⇒ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】

⇒ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

⇒ぶぶん‐てき【部分的】

⇒ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】

⇒ぶぶん‐ひてい【部分否定】

⇒ぶぶん‐ひん【部分品】

⇒ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

⇒ぶぶん‐りん【部分林】

⇒ぶぶん‐れんごう【部分連合】

ぶ‐ぶん【舞文】

①法文ほうぶんを勝手に乱用すること。

②自分の都合のよいように、たくみに文辞をもてあそぶこと。

⇒ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

ぶぶん‐おん【部分音】

〔理〕(→)上音じょうおんに同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐かんし【部分冠詞】‥クワン‥

(article partitif フランス)冠詞の一つ。不可算名詞に付け、その名詞概念によって頭に浮かべたものの全体でなく、そこで具体的に問題となっている物事を表す。フランス語のdu, de laの類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】‥クワンシフ

文書に書きあらわしていない慣習。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

文辞をもてあそび、事実を曲げて書くこと。

⇒ぶ‐ぶん【舞文】

ふぶん‐けんぽう【不文憲法】‥パフ

文章的形態によらない憲法。不文法としての憲法。慣習憲法。↔成文憲法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】‥シフガフ

〔数〕二つの集合A、Bにおいて、Bの要素がすべてAの要素であるとき、BはAの部分集合、あるいはBはAにふくまれるといい、A⊃Bと表す。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

日食・月食で、太陽または月の一部分だけ欠けて見える現象。分食。↔皆既食。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐てき【部分的】

全体の中の一部分に関するさま。「―に手を加える」

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】‥デウ‥

(Partial Test Ban Treaty)大気圏内・宇宙空間・水中での核兵器実験を禁止する条約。1963年米・英・ソ連が調印。地下実験は禁止しない。PTBT→包括的核実験禁止条約。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひてい【部分否定】

〔言〕陳述内容や対象の全体ではなく、その一部に関する否定。「必ずしも…ない」「すべてが…ではない」の類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひん【部分品】

機械の或る部分を構成する品。部品。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ

文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐りつ【不文律】

①(→)不文法に同じ。

②暗黙の了解事項となっているきまり。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐りん【部分林】

(→)分収林2に同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ

単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふ‐へい【不平】

①平坦でないこと。

②心がおだやかでないこと。不満に思うこと。「―を言う」

⇒ふへい‐か【不平家】

⇒不平を鳴らす

⇒不平を並べる

ふ‐へい【浮萍】

①うきくさ。

②住居の定まらないもののたとえ。

ふへい‐か【不平家】

よく不平をいう人。

⇒ふ‐へい【不平】

ふへい‐せい【府兵制】

唐代、21〜55歳の均田農民を各地の折衝府に召集・訓練し、軍役を課した兵制。

ふ‐ば【駙馬】

①(漢以後、天子の女子の夫を駙馬都尉に任じたからいう)貴人の女子の夫。椿説弓張月拾遺「王女の為朝に参り給ひてより、人皆これを―と称ず」

②控えの馬。そえ馬。〈日葡辞書〉

ぶ‐ば【侮罵】

あなどりののしること。

ブハーリン【Nikolai Ivanovich Bukharin】

ソ連の政治家・哲学者。十月革命後、共産党中央委員・「プラウダ」編集長。スターリンにより粛清。機械的唯物論に基づく均衡理論を唱えた。著「史的唯物論」。(1888〜1938)

ふ‐はい【不敗】

まけないこと。負けたことがないこと。「―を誇る」

ふ‐はい【腐敗】

①有機物、特に蛋白質が細菌によって分解され、有毒な物質と悪臭ある気体を生じる変化。くさること。三教指帰「沈淪として草中の―となる」

②精神が堕落して、弊害が生じる状態になること。「政治の―」

⇒ふはい‐きん【腐敗菌】

ふ‐ばい【不買】

買わないこと。

⇒ふばい‐うんどう【不買運動】

⇒ふばい‐どうめい【不買同盟】

ふばい‐うんどう【不買運動】

ある国・企業の製品を買わないようにする運動。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふはい‐きん【腐敗菌】

有機物に作用して腐敗をもたらす細菌。コリ‐エロゲネス群細菌・プロテウス・枯草こそう菌群・クロストリディウム・プソイドモナス・セルロース分解細菌など。

⇒ふ‐はい【腐敗】

ふばい‐どうめい【不買同盟】

(→)ボイコット1の訳語。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふ‐はく【布帛】

①ぬのときぬ。

②織物。きれじ。

ふ‐はく【浮薄】

あさはかでかるがるしいこと。軽薄。「軽佻―」

ふ‐ばこ【文箱・文筥】

(フミハコの約)

①書状などを入れておく手箱。また、書状を入れてやりとりする細長い箱。状箱。伊勢物語「―に入れてありとなむいふなる」

文箱

ふ‐ば【駙馬】

①(漢以後、天子の女子の夫を駙馬都尉に任じたからいう)貴人の女子の夫。椿説弓張月拾遺「王女の為朝に参り給ひてより、人皆これを―と称ず」

②控えの馬。そえ馬。〈日葡辞書〉

ぶ‐ば【侮罵】

あなどりののしること。

ブハーリン【Nikolai Ivanovich Bukharin】

ソ連の政治家・哲学者。十月革命後、共産党中央委員・「プラウダ」編集長。スターリンにより粛清。機械的唯物論に基づく均衡理論を唱えた。著「史的唯物論」。(1888〜1938)

ふ‐はい【不敗】

まけないこと。負けたことがないこと。「―を誇る」

ふ‐はい【腐敗】

①有機物、特に蛋白質が細菌によって分解され、有毒な物質と悪臭ある気体を生じる変化。くさること。三教指帰「沈淪として草中の―となる」

②精神が堕落して、弊害が生じる状態になること。「政治の―」

⇒ふはい‐きん【腐敗菌】

ふ‐ばい【不買】

買わないこと。

⇒ふばい‐うんどう【不買運動】

⇒ふばい‐どうめい【不買同盟】

ふばい‐うんどう【不買運動】

ある国・企業の製品を買わないようにする運動。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふはい‐きん【腐敗菌】

有機物に作用して腐敗をもたらす細菌。コリ‐エロゲネス群細菌・プロテウス・枯草こそう菌群・クロストリディウム・プソイドモナス・セルロース分解細菌など。

⇒ふ‐はい【腐敗】

ふばい‐どうめい【不買同盟】

(→)ボイコット1の訳語。

⇒ふ‐ばい【不買】

ふ‐はく【布帛】

①ぬのときぬ。

②織物。きれじ。

ふ‐はく【浮薄】

あさはかでかるがるしいこと。軽薄。「軽佻―」

ふ‐ばこ【文箱・文筥】

(フミハコの約)

①書状などを入れておく手箱。また、書状を入れてやりとりする細長い箱。状箱。伊勢物語「―に入れてありとなむいふなる」

文箱

②書物を入れて荷にない運ぶ箱。

ふ‐ばさみ【文挟み】

(→)「ふみばさみ」に同じ。竹取物語「―に文をはさみて申す」

ふ‐はつ【不発】

①銃砲や弾丸の故障のため、弾丸が発射しないこと。また、破裂しないこと。

②くわだてたことが実行にいたらないまま終わること。「事が―に終わる」

⇒ふはつ‐だん【不発弾】

ふ‐ばつ【不抜】

抜けないこと。かたくて動かないこと。心が動揺しないこと。「堅忍―」「―の志」

ふはつ‐だん【不発弾】

発射または投下されたが、破裂しなかった銃砲弾・爆弾。

⇒ふ‐はつ【不発】

ぶは‐ぶっきょう【部派仏教】‥ケウ

仏滅後100年頃、仏教教団は進歩的な大衆だいしゅ部と保守的な上座部とに分裂し、その後数百年の間に約20派となった。これら諸派の仏教を部派仏教という。大乗の立場からは小乗として批判された。現在の南伝仏教は部派仏教の一つである上座部の流れを汲む。

ぶ‐はむき【不はむき】

気受けが悪いこと。無愛想。ぶあいきょう。洒落本、文選臥坐「ホイこれは奥方へ大―」

ブハラ【Bukhara】

中央アジア、ウズベキスタン共和国中部の都市。ゼラフシャン川流域のオアシスに位置し、サーマーン朝、ブハラ‐ハン国時代の首都。中央アジアのイスラム教聖地。ペルシア語名ブハーラー。別称ボハラ。人口23万7千(2001)。

⇒ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

ふ‐ばらい【不払い】‥バラヒ

支払わないこと。「賃金―」

ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

16〜20世紀、中央アジアのブハラを都としたウズベク人のシャイバーニー朝・ジャーン朝(アストラハン朝)・マンギット朝の3王朝の総称。ボハラ‐ハン国。(1500〜1920)

⇒ブハラ【Bukhara】

ぶ‐ば・る【武張る】

〔自五〕

つよく勇ましいさまをする。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・つたる武士もののふ」

ふ‐び【不備】

①そなわらないこと。十分にととのわないこと。「―な書類」

②書簡文の末尾に添える語。文意が不完全であるの意。不具。不一。

ふ‐び【符尾】

音符の垂線の部分。↔符頭

ぶ‐び【武備】

戦いのそなえ。軍備。戦備。兵備。

ふ‐びき【卜引】

自分の運勢を占うために、各自が餅を賭けて勝負する正月遊び。福引・宝引ほうびきは、これの変化したもの。ふっぴき。胴引どっぴき。胴突どんづく。

ぶ‐びき【分引き・歩引き】

何分かの割引をすること。歩合ぶあいを減ずること。↔歩増し

ふ‐びじん【不美人】

美しくない女。醜女ぶおんな。

ふ‐ひつよう【不必要】‥エウ

必要でないこと。なくてもよいこと。「―な品物」

ふ‐ひと【史】

(フミヒト(書人)の約。フビトとも)

①古代朝廷の書記官。史生。

②古代の姓かばねの一つ。渡来系で朝廷の書記を世襲する氏に多い姓。

⇒ふひと‐べ【史部】

ふ‐ひとがら【不人柄】

人品のよくないこと。狂言、樽聟「最前の様な―な者が、某が婿に成者で御座るか」

ふひと‐べ【史部】

大和政権で文書・記録の作成を担当した品部しなべ。応神天皇の時に渡来したといわれ、そのうち王仁わにの子孫を西史部かわちのふひとべ、阿知使主あちのおみの子孫を東史部やまとのふひとべという。

⇒ふ‐ひと【史】

ふびゅう‐せい【不謬性】‥ビウ‥

〔宗〕(infallibility)カトリック教会で、使徒に委ねられた福音の真理性が、聖霊によって保証されていること。また、使徒の後継者である教皇がその座から発する信仰道徳上の教えに誤りがないこと。

ふ‐ひょう【不評】‥ヒヤウ

評判がよくないこと。不評判。「―を買う」↔好評

ふ‐ひょう【付表・附表】‥ヘウ

付属する表。

ふ‐ひょう【付票・附票】‥ヘウ

荷物などに付ける札。付け札。

ふ‐ひょう【付憑・附憑】

(「憑」も、つく意)怨霊おんりょう・悪魔などがとりつくこと。

ふ‐ひょう【歩兵】‥ヒヤウ

(ブヒョウとも)

①徒歩かちの兵。雑兵。ほへい。

②将棋の歩ふ。

ふ‐ひょう【浮氷】

水上に浮いている氷の塊。また、流氷。

ふ‐ひょう【浮評】‥ヒヤウ

根拠のないうわさ。

ふ‐ひょう【浮漂】‥ヘウ

うきただようこと。

ふ‐ひょう【浮標】‥ヘウ

①港湾・河海などの水面に浮かべておく標識。暗礁・航路・錨地などを示す航路標識としての浮標と、船舶を繋留しておくための繋船浮標とがある。ブイ。

②漁網などについている、うき。

ふ‐ひょう【譜表】‥ヘウ

音符などをしるすための表。一般に用いられているものは5線の平行線より成り、五線譜表ともいう。

ふ‐びょう【風病】‥ビヤウ

(フウビョウとも)かぜ。感冒。源氏物語帚木「月ごろ―重きにたへかねて」

ふ‐びょうどう【不平等】‥ビヤウ‥

平等でないこと。

⇒ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】

ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】‥ビヤウ‥デウ‥

当事国間の権利・義務関係が平等でない条約。領事裁判権・片務的最恵国待遇、関税自主権の欠如などを内容とする。→条約改正

⇒ふ‐びょうどう【不平等】

ふ‐ひょうばん【不評判】‥ヒヤウ‥

評判のよくないこと。不評。

フビライ【忽必烈・忽比烈】

(Khubilai)元朝の初代皇帝。世祖。モンゴル帝国第5代の皇帝。ジンギス汗の孫。金を滅ぼし、宋を併合し、都を大都(北京)に移し、1271年国号を元と定めた。越南・占城・ジャワまで併呑を企図、高麗を服属させた。日本にも2度遠征軍を派遣したが失敗。クビライ。(在位1260〜1294)(1215〜1294)

ふ‐びん【不便】

(「不憫」「不愍」は後の当て字)

①つごうが悪いこと。困ること。不都合。ふべん。枕草子103「かかる雨にのぼり侍らば、足がたつきていと―にきたなくなり侍りなむ」

②めんどうをみること。かわいがること。徒然草「下部までも召しおきて、―にせさせ給ひければ」

③あわれむべきこと。かわいそうなこと。古今著聞集10「―に思し召したること」。「―な子」

⇒ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

ふ‐びん【不敏】

①敏捷でないこと。

②才知・才能に乏しいこと。多く自分について、へりくだって言う時に用いる。日葡辞書「ワガミフビンナリトイエドモ」。「―の致すところ」

ぶ‐ひん【部品】

部分品の略。「自動車の―」

ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

〔自五〕

かわいそうに思う。おきく物語「茂介妻、ことのほか―・りて」

⇒ふ‐びん【不便】

ふ‐ひんこう【不品行】‥カウ

おこないのわるいこと。特に、男女関係のおこないのわるいこと。不身持ふみもち。

ぶ‐ふ【武夫】

もののふ。武人。武士。

ぶ‐ふ【武府】

(武蔵むさしの国府の意)江戸の異称。

ぶ‐ぶ

(京阪で)茶または湯。おぶう。「―漬」

ぶ‐ふうりゅう【無風流・不風流】‥リウ

風流でないこと。みやびやかでないこと。趣味を解さないこと。

ふふき【蕗】

フキの古称。〈倭名類聚鈔17〉

ふふき【斑雑毛】

白髪まじりのこと。皇極紀平安中期点「頭髪みぐし斑雑毛フフキにして」

ふぶき【乱吹・吹雪】

(古くは清音)

①はげしく吹くこと。

②降雪にはげしい風の伴ったもの。風雪。暴風雪。〈[季]冬〉。千載和歌集冬「雪つもる嶺に―や渡るらむ」

③はげしく散るもののたとえ。「花―」「紙―」

④(「雪吹」と書く)薄茶器の形の名。中次なかつぎの一種で、肩と裾に面がとってあり、中次よりも蓋が浅い。

⇒ふぶき‐づき【吹雪月】

ふぶき‐づき【吹雪月】

(卯の花を雪に見立てた語か)陰暦5月の異称。

⇒ふぶき【乱吹・吹雪】

ふ‐ぶぎょう【賦奉行】‥ギヤウ

(→)賦別くばりわけ奉行に同じ。

ふ‐ふく【不服】

①服従しないこと。従わないこと。

②納得しないこと。不満足に思うこと。「―そうな顔」「―を唱える」

⇒ふふく‐もうしたて【不服申立て】

ふ‐ふく【俯伏・俛伏】

①頭を下げてうつむくこと。かしこまるさま。

②敬礼の一つ。手に笏しゃくを取り、腰を折って深くお辞儀する礼。

ふぶ・く【乱吹く・吹雪く】

〔自五〕

(古くは清音)

①はげしく吹く。蜻蛉日記中「雨風いみじくふり―・く」

②風がはげしく吹いて雪がみだれ降る。六百番歌合「匂はずは―・く空とぞ思はまし」

ふふく‐もうしたて【不服申立て】‥マウシ‥

〔法〕

①行政庁の処分・不作為について行政庁に不服を申し立てること。異議申立て・審査請求・再審査請求の3種がある。

②民事訴訟で、裁判機関・書記官・執行機関の、裁判・処分・執行行為により不利益を受けた者が、それらの取消し・変更などを求める申立ての総称。

⇒ふ‐ふく【不服】

ふ‐ぶくろ【文袋】

(→)「ふみぶくろ」に同じ。平家物語8「院宣をば―に入れて、雑色が首にぞかけさせたりける」

ぶぶ‐づけ【ぶぶ漬】

(京阪地方で)茶漬。

ふふつ‐せんそう【普仏戦争】‥サウ

スペイン王位継承問題を直接の契機として、1870〜71年、プロイセンを主とするドイツ諸邦とフランスとの間に起こった戦争。ドイツの大勝に終わり、フランスはフランクフルト条約でアルザス‐ロレーヌの大部分を割譲、償金50億フランを支払った。この結果、フランス第二次帝政が崩壊、第三共和制が発足。戦争終結直前の71年1月、プロイセン王ウィルヘルム1世がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝に即位、ドイツ統一が達成された。独仏戦争。

ふふ‐どり【布穀鳥】

カッコウの古称。〈倭名類聚鈔18〉

ブフナー【Eduard Buchner】

ドイツの生化学者。糖のアルコール発酵は酵母中の酵素により起こり、酵母細胞は必要でないことを発見。ノーベル賞。(1860〜1917)

フフホト【Huhhot・呼和浩特】

(モンゴル語で「青色の都市」の意)中国、内モンゴル自治区の区都。1954年、帰綏きすいから改称。毛織物を中心にした工業都市。人口140万7千(2000)。

ふふま‐る【含まる】

(フフムに助動詞リの連体形が付いたフフメルの上代東国方言)花や若葉がつぼんだまま、開かないでいる。万葉集14「ゆづる葉の―時に風吹かずかも」

ふふ・む【含む】

[一]〔自四〕

ふくらむ。花や葉がまだ開かない状態である。万葉集18「桜花未だ―・めりひとめ見にこね」

[二]〔他四〕

ふくむ。怒り・うらみなどを心にいだく。神武紀「天皇―・みもちたまひて」

[三]〔他下二〕

ふくませる。地蔵十輪経元慶点「沐浴し懐抱し乳哺フフメし」

ふふん

〔感〕

①うなずき承知する時の声。なるほど、という程の意をこめる。「―、そうか」

②他を見くだし、また、軽くあしらい、また、あなどり笑う時の声。「―、だからどうした」

ふ‐ぶん【不文】

①文書に書きあらわさないこと。不成文。

②文字を知らないこと。学問にくらいこと。

③まずい文章。拙文。

⇒ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】

⇒ふぶん‐けんぽう【不文憲法】

⇒ふぶん‐ほう【不文法】

⇒ふぶん‐りつ【不文律】

ぶ‐ぶん【部分】

①着目する全体の中を分けて考えた一つ。全体の中の一カ所。「この―を直せばよくなる」

②〔数〕全体の中に含まれているもの。全体それ自身も部分の一つと見る。特に全体それ自身を含まない場合には真部分という。

⇒ぶぶん‐おん【部分音】

⇒ぶぶん‐かんし【部分冠詞】

⇒ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】

⇒ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

⇒ぶぶん‐てき【部分的】

⇒ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】

⇒ぶぶん‐ひてい【部分否定】

⇒ぶぶん‐ひん【部分品】

⇒ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

⇒ぶぶん‐りん【部分林】

⇒ぶぶん‐れんごう【部分連合】

ぶ‐ぶん【舞文】

①法文ほうぶんを勝手に乱用すること。

②自分の都合のよいように、たくみに文辞をもてあそぶこと。

⇒ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

ぶぶん‐おん【部分音】

〔理〕(→)上音じょうおんに同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐かんし【部分冠詞】‥クワン‥

(article partitif フランス)冠詞の一つ。不可算名詞に付け、その名詞概念によって頭に浮かべたものの全体でなく、そこで具体的に問題となっている物事を表す。フランス語のdu, de laの類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】‥クワンシフ

文書に書きあらわしていない慣習。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

文辞をもてあそび、事実を曲げて書くこと。

⇒ぶ‐ぶん【舞文】

ふぶん‐けんぽう【不文憲法】‥パフ

文章的形態によらない憲法。不文法としての憲法。慣習憲法。↔成文憲法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】‥シフガフ

〔数〕二つの集合A、Bにおいて、Bの要素がすべてAの要素であるとき、BはAの部分集合、あるいはBはAにふくまれるといい、A⊃Bと表す。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

日食・月食で、太陽または月の一部分だけ欠けて見える現象。分食。↔皆既食。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐てき【部分的】

全体の中の一部分に関するさま。「―に手を加える」

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】‥デウ‥

(Partial Test Ban Treaty)大気圏内・宇宙空間・水中での核兵器実験を禁止する条約。1963年米・英・ソ連が調印。地下実験は禁止しない。PTBT→包括的核実験禁止条約。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひてい【部分否定】

〔言〕陳述内容や対象の全体ではなく、その一部に関する否定。「必ずしも…ない」「すべてが…ではない」の類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひん【部分品】

機械の或る部分を構成する品。部品。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ

文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐りつ【不文律】

①(→)不文法に同じ。

②暗黙の了解事項となっているきまり。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐りん【部分林】

(→)分収林2に同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ

単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふ‐へい【不平】

①平坦でないこと。

②心がおだやかでないこと。不満に思うこと。「―を言う」

⇒ふへい‐か【不平家】

⇒不平を鳴らす

⇒不平を並べる

ふ‐へい【浮萍】

①うきくさ。

②住居の定まらないもののたとえ。

ふへい‐か【不平家】

よく不平をいう人。

⇒ふ‐へい【不平】

ふへい‐せい【府兵制】

唐代、21〜55歳の均田農民を各地の折衝府に召集・訓練し、軍役を課した兵制。

②書物を入れて荷にない運ぶ箱。

ふ‐ばさみ【文挟み】

(→)「ふみばさみ」に同じ。竹取物語「―に文をはさみて申す」

ふ‐はつ【不発】

①銃砲や弾丸の故障のため、弾丸が発射しないこと。また、破裂しないこと。

②くわだてたことが実行にいたらないまま終わること。「事が―に終わる」

⇒ふはつ‐だん【不発弾】

ふ‐ばつ【不抜】

抜けないこと。かたくて動かないこと。心が動揺しないこと。「堅忍―」「―の志」

ふはつ‐だん【不発弾】

発射または投下されたが、破裂しなかった銃砲弾・爆弾。

⇒ふ‐はつ【不発】

ぶは‐ぶっきょう【部派仏教】‥ケウ

仏滅後100年頃、仏教教団は進歩的な大衆だいしゅ部と保守的な上座部とに分裂し、その後数百年の間に約20派となった。これら諸派の仏教を部派仏教という。大乗の立場からは小乗として批判された。現在の南伝仏教は部派仏教の一つである上座部の流れを汲む。

ぶ‐はむき【不はむき】

気受けが悪いこと。無愛想。ぶあいきょう。洒落本、文選臥坐「ホイこれは奥方へ大―」

ブハラ【Bukhara】

中央アジア、ウズベキスタン共和国中部の都市。ゼラフシャン川流域のオアシスに位置し、サーマーン朝、ブハラ‐ハン国時代の首都。中央アジアのイスラム教聖地。ペルシア語名ブハーラー。別称ボハラ。人口23万7千(2001)。

⇒ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

ふ‐ばらい【不払い】‥バラヒ

支払わないこと。「賃金―」

ブハラ‐ハンこく【ブハラ汗国】

16〜20世紀、中央アジアのブハラを都としたウズベク人のシャイバーニー朝・ジャーン朝(アストラハン朝)・マンギット朝の3王朝の総称。ボハラ‐ハン国。(1500〜1920)

⇒ブハラ【Bukhara】

ぶ‐ば・る【武張る】

〔自五〕

つよく勇ましいさまをする。滑稽本、妙竹林話七偏人「―・つたる武士もののふ」

ふ‐び【不備】

①そなわらないこと。十分にととのわないこと。「―な書類」

②書簡文の末尾に添える語。文意が不完全であるの意。不具。不一。

ふ‐び【符尾】

音符の垂線の部分。↔符頭

ぶ‐び【武備】

戦いのそなえ。軍備。戦備。兵備。

ふ‐びき【卜引】

自分の運勢を占うために、各自が餅を賭けて勝負する正月遊び。福引・宝引ほうびきは、これの変化したもの。ふっぴき。胴引どっぴき。胴突どんづく。

ぶ‐びき【分引き・歩引き】

何分かの割引をすること。歩合ぶあいを減ずること。↔歩増し

ふ‐びじん【不美人】

美しくない女。醜女ぶおんな。

ふ‐ひつよう【不必要】‥エウ

必要でないこと。なくてもよいこと。「―な品物」

ふ‐ひと【史】

(フミヒト(書人)の約。フビトとも)

①古代朝廷の書記官。史生。

②古代の姓かばねの一つ。渡来系で朝廷の書記を世襲する氏に多い姓。

⇒ふひと‐べ【史部】

ふ‐ひとがら【不人柄】

人品のよくないこと。狂言、樽聟「最前の様な―な者が、某が婿に成者で御座るか」

ふひと‐べ【史部】

大和政権で文書・記録の作成を担当した品部しなべ。応神天皇の時に渡来したといわれ、そのうち王仁わにの子孫を西史部かわちのふひとべ、阿知使主あちのおみの子孫を東史部やまとのふひとべという。

⇒ふ‐ひと【史】

ふびゅう‐せい【不謬性】‥ビウ‥

〔宗〕(infallibility)カトリック教会で、使徒に委ねられた福音の真理性が、聖霊によって保証されていること。また、使徒の後継者である教皇がその座から発する信仰道徳上の教えに誤りがないこと。

ふ‐ひょう【不評】‥ヒヤウ

評判がよくないこと。不評判。「―を買う」↔好評

ふ‐ひょう【付表・附表】‥ヘウ

付属する表。

ふ‐ひょう【付票・附票】‥ヘウ

荷物などに付ける札。付け札。

ふ‐ひょう【付憑・附憑】

(「憑」も、つく意)怨霊おんりょう・悪魔などがとりつくこと。

ふ‐ひょう【歩兵】‥ヒヤウ

(ブヒョウとも)

①徒歩かちの兵。雑兵。ほへい。

②将棋の歩ふ。

ふ‐ひょう【浮氷】

水上に浮いている氷の塊。また、流氷。

ふ‐ひょう【浮評】‥ヒヤウ

根拠のないうわさ。

ふ‐ひょう【浮漂】‥ヘウ

うきただようこと。

ふ‐ひょう【浮標】‥ヘウ

①港湾・河海などの水面に浮かべておく標識。暗礁・航路・錨地などを示す航路標識としての浮標と、船舶を繋留しておくための繋船浮標とがある。ブイ。

②漁網などについている、うき。

ふ‐ひょう【譜表】‥ヘウ

音符などをしるすための表。一般に用いられているものは5線の平行線より成り、五線譜表ともいう。

ふ‐びょう【風病】‥ビヤウ

(フウビョウとも)かぜ。感冒。源氏物語帚木「月ごろ―重きにたへかねて」

ふ‐びょうどう【不平等】‥ビヤウ‥

平等でないこと。

⇒ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】

ふびょうどう‐じょうやく【不平等条約】‥ビヤウ‥デウ‥

当事国間の権利・義務関係が平等でない条約。領事裁判権・片務的最恵国待遇、関税自主権の欠如などを内容とする。→条約改正

⇒ふ‐びょうどう【不平等】

ふ‐ひょうばん【不評判】‥ヒヤウ‥

評判のよくないこと。不評。

フビライ【忽必烈・忽比烈】

(Khubilai)元朝の初代皇帝。世祖。モンゴル帝国第5代の皇帝。ジンギス汗の孫。金を滅ぼし、宋を併合し、都を大都(北京)に移し、1271年国号を元と定めた。越南・占城・ジャワまで併呑を企図、高麗を服属させた。日本にも2度遠征軍を派遣したが失敗。クビライ。(在位1260〜1294)(1215〜1294)

ふ‐びん【不便】

(「不憫」「不愍」は後の当て字)

①つごうが悪いこと。困ること。不都合。ふべん。枕草子103「かかる雨にのぼり侍らば、足がたつきていと―にきたなくなり侍りなむ」

②めんどうをみること。かわいがること。徒然草「下部までも召しおきて、―にせさせ給ひければ」

③あわれむべきこと。かわいそうなこと。古今著聞集10「―に思し召したること」。「―な子」

⇒ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

ふ‐びん【不敏】

①敏捷でないこと。

②才知・才能に乏しいこと。多く自分について、へりくだって言う時に用いる。日葡辞書「ワガミフビンナリトイエドモ」。「―の致すところ」

ぶ‐ひん【部品】

部分品の略。「自動車の―」

ふびん‐が・る【不便がる・不憫がる】

〔自五〕

かわいそうに思う。おきく物語「茂介妻、ことのほか―・りて」

⇒ふ‐びん【不便】

ふ‐ひんこう【不品行】‥カウ

おこないのわるいこと。特に、男女関係のおこないのわるいこと。不身持ふみもち。

ぶ‐ふ【武夫】

もののふ。武人。武士。

ぶ‐ふ【武府】

(武蔵むさしの国府の意)江戸の異称。

ぶ‐ぶ

(京阪で)茶または湯。おぶう。「―漬」

ぶ‐ふうりゅう【無風流・不風流】‥リウ

風流でないこと。みやびやかでないこと。趣味を解さないこと。

ふふき【蕗】

フキの古称。〈倭名類聚鈔17〉

ふふき【斑雑毛】

白髪まじりのこと。皇極紀平安中期点「頭髪みぐし斑雑毛フフキにして」

ふぶき【乱吹・吹雪】

(古くは清音)

①はげしく吹くこと。

②降雪にはげしい風の伴ったもの。風雪。暴風雪。〈[季]冬〉。千載和歌集冬「雪つもる嶺に―や渡るらむ」

③はげしく散るもののたとえ。「花―」「紙―」

④(「雪吹」と書く)薄茶器の形の名。中次なかつぎの一種で、肩と裾に面がとってあり、中次よりも蓋が浅い。

⇒ふぶき‐づき【吹雪月】

ふぶき‐づき【吹雪月】

(卯の花を雪に見立てた語か)陰暦5月の異称。

⇒ふぶき【乱吹・吹雪】

ふ‐ぶぎょう【賦奉行】‥ギヤウ

(→)賦別くばりわけ奉行に同じ。

ふ‐ふく【不服】

①服従しないこと。従わないこと。

②納得しないこと。不満足に思うこと。「―そうな顔」「―を唱える」

⇒ふふく‐もうしたて【不服申立て】

ふ‐ふく【俯伏・俛伏】

①頭を下げてうつむくこと。かしこまるさま。

②敬礼の一つ。手に笏しゃくを取り、腰を折って深くお辞儀する礼。

ふぶ・く【乱吹く・吹雪く】

〔自五〕

(古くは清音)

①はげしく吹く。蜻蛉日記中「雨風いみじくふり―・く」

②風がはげしく吹いて雪がみだれ降る。六百番歌合「匂はずは―・く空とぞ思はまし」

ふふく‐もうしたて【不服申立て】‥マウシ‥

〔法〕

①行政庁の処分・不作為について行政庁に不服を申し立てること。異議申立て・審査請求・再審査請求の3種がある。

②民事訴訟で、裁判機関・書記官・執行機関の、裁判・処分・執行行為により不利益を受けた者が、それらの取消し・変更などを求める申立ての総称。

⇒ふ‐ふく【不服】

ふ‐ぶくろ【文袋】

(→)「ふみぶくろ」に同じ。平家物語8「院宣をば―に入れて、雑色が首にぞかけさせたりける」

ぶぶ‐づけ【ぶぶ漬】

(京阪地方で)茶漬。

ふふつ‐せんそう【普仏戦争】‥サウ

スペイン王位継承問題を直接の契機として、1870〜71年、プロイセンを主とするドイツ諸邦とフランスとの間に起こった戦争。ドイツの大勝に終わり、フランスはフランクフルト条約でアルザス‐ロレーヌの大部分を割譲、償金50億フランを支払った。この結果、フランス第二次帝政が崩壊、第三共和制が発足。戦争終結直前の71年1月、プロイセン王ウィルヘルム1世がヴェルサイユ宮殿でドイツ皇帝に即位、ドイツ統一が達成された。独仏戦争。

ふふ‐どり【布穀鳥】

カッコウの古称。〈倭名類聚鈔18〉

ブフナー【Eduard Buchner】

ドイツの生化学者。糖のアルコール発酵は酵母中の酵素により起こり、酵母細胞は必要でないことを発見。ノーベル賞。(1860〜1917)

フフホト【Huhhot・呼和浩特】

(モンゴル語で「青色の都市」の意)中国、内モンゴル自治区の区都。1954年、帰綏きすいから改称。毛織物を中心にした工業都市。人口140万7千(2000)。

ふふま‐る【含まる】

(フフムに助動詞リの連体形が付いたフフメルの上代東国方言)花や若葉がつぼんだまま、開かないでいる。万葉集14「ゆづる葉の―時に風吹かずかも」

ふふ・む【含む】

[一]〔自四〕

ふくらむ。花や葉がまだ開かない状態である。万葉集18「桜花未だ―・めりひとめ見にこね」

[二]〔他四〕

ふくむ。怒り・うらみなどを心にいだく。神武紀「天皇―・みもちたまひて」

[三]〔他下二〕

ふくませる。地蔵十輪経元慶点「沐浴し懐抱し乳哺フフメし」

ふふん

〔感〕

①うなずき承知する時の声。なるほど、という程の意をこめる。「―、そうか」

②他を見くだし、また、軽くあしらい、また、あなどり笑う時の声。「―、だからどうした」

ふ‐ぶん【不文】

①文書に書きあらわさないこと。不成文。

②文字を知らないこと。学問にくらいこと。

③まずい文章。拙文。

⇒ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】

⇒ふぶん‐けんぽう【不文憲法】

⇒ふぶん‐ほう【不文法】

⇒ふぶん‐りつ【不文律】

ぶ‐ぶん【部分】

①着目する全体の中を分けて考えた一つ。全体の中の一カ所。「この―を直せばよくなる」

②〔数〕全体の中に含まれているもの。全体それ自身も部分の一つと見る。特に全体それ自身を含まない場合には真部分という。

⇒ぶぶん‐おん【部分音】

⇒ぶぶん‐かんし【部分冠詞】

⇒ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】

⇒ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

⇒ぶぶん‐てき【部分的】

⇒ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】

⇒ぶぶん‐ひてい【部分否定】

⇒ぶぶん‐ひん【部分品】

⇒ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

⇒ぶぶん‐りん【部分林】

⇒ぶぶん‐れんごう【部分連合】

ぶ‐ぶん【舞文】

①法文ほうぶんを勝手に乱用すること。

②自分の都合のよいように、たくみに文辞をもてあそぶこと。

⇒ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

ぶぶん‐おん【部分音】

〔理〕(→)上音じょうおんに同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐かんし【部分冠詞】‥クワン‥

(article partitif フランス)冠詞の一つ。不可算名詞に付け、その名詞概念によって頭に浮かべたものの全体でなく、そこで具体的に問題となっている物事を表す。フランス語のdu, de laの類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐かんしゅう【不文慣習】‥クワンシフ

文書に書きあらわしていない慣習。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐きょくひつ【舞文曲筆】

文辞をもてあそび、事実を曲げて書くこと。

⇒ぶ‐ぶん【舞文】

ふぶん‐けんぽう【不文憲法】‥パフ

文章的形態によらない憲法。不文法としての憲法。慣習憲法。↔成文憲法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐しゅうごう【部分集合】‥シフガフ

〔数〕二つの集合A、Bにおいて、Bの要素がすべてAの要素であるとき、BはAの部分集合、あるいはBはAにふくまれるといい、A⊃Bと表す。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐しょく【部分食・部分蝕】

日食・月食で、太陽または月の一部分だけ欠けて見える現象。分食。↔皆既食。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐てき【部分的】

全体の中の一部分に関するさま。「―に手を加える」

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶんてき‐かくじっけん‐きんし‐じょうやく【部分的核実験禁止条約】‥デウ‥

(Partial Test Ban Treaty)大気圏内・宇宙空間・水中での核兵器実験を禁止する条約。1963年米・英・ソ連が調印。地下実験は禁止しない。PTBT→包括的核実験禁止条約。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひてい【部分否定】

〔言〕陳述内容や対象の全体ではなく、その一部に関する否定。「必ずしも…ない」「すべてが…ではない」の類。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐ひん【部分品】

機械の或る部分を構成する品。部品。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ

文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】

岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐りつ【不文律】

①(→)不文法に同じ。

②暗黙の了解事項となっているきまり。

⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐りん【部分林】

(→)分収林2に同じ。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ

単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。

⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふ‐へい【不平】

①平坦でないこと。

②心がおだやかでないこと。不満に思うこと。「―を言う」

⇒ふへい‐か【不平家】

⇒不平を鳴らす

⇒不平を並べる

ふ‐へい【浮萍】

①うきくさ。

②住居の定まらないもののたとえ。

ふへい‐か【不平家】

よく不平をいう人。

⇒ふ‐へい【不平】

ふへい‐せい【府兵制】

唐代、21〜55歳の均田農民を各地の折衝府に召集・訓練し、軍役を課した兵制。

[漢]船🔗⭐🔉

船 字形

筆順

筆順

〔舟部5画/11画/教育/3305・4125〕

〔音〕セン(漢)

〔訓〕ふね・ふな=

[意味]

ふね。「船舶・乗船・汽船」

[解字]

形声。「舟」+音符「

〔舟部5画/11画/教育/3305・4125〕

〔音〕セン(漢)

〔訓〕ふね・ふな=

[意味]

ふね。「船舶・乗船・汽船」

[解字]

形声。「舟」+音符「 」(=えぐる)。木をえぐって造った舟の意。一説に、「

」(=えぐる)。木をえぐって造った舟の意。一説に、「 」は「沿」に通じ、水流にしたがう意とする。[舩]は異体字。

[下ツキ

曳船・回船・河船・艦船・汽船・機帆船・客船・漁船・軍船・係船・下船・工船・商船・上船・乗船・造船・脱船・停船・灯船・同船・渡船・難船・南船北馬・廃船・配船・破船・八幡船・帆船・便船・風船・兵船・母船・郵船・用船・傭船・離船・僚船・和船

」は「沿」に通じ、水流にしたがう意とする。[舩]は異体字。

[下ツキ

曳船・回船・河船・艦船・汽船・機帆船・客船・漁船・軍船・係船・下船・工船・商船・上船・乗船・造船・脱船・停船・灯船・同船・渡船・難船・南船北馬・廃船・配船・破船・八幡船・帆船・便船・風船・兵船・母船・郵船・用船・傭船・離船・僚船・和船

筆順

筆順

〔舟部5画/11画/教育/3305・4125〕

〔音〕セン(漢)

〔訓〕ふね・ふな=

[意味]

ふね。「船舶・乗船・汽船」

[解字]

形声。「舟」+音符「

〔舟部5画/11画/教育/3305・4125〕

〔音〕セン(漢)

〔訓〕ふね・ふな=

[意味]

ふね。「船舶・乗船・汽船」

[解字]

形声。「舟」+音符「 」(=えぐる)。木をえぐって造った舟の意。一説に、「

」(=えぐる)。木をえぐって造った舟の意。一説に、「 」は「沿」に通じ、水流にしたがう意とする。[舩]は異体字。

[下ツキ

曳船・回船・河船・艦船・汽船・機帆船・客船・漁船・軍船・係船・下船・工船・商船・上船・乗船・造船・脱船・停船・灯船・同船・渡船・難船・南船北馬・廃船・配船・破船・八幡船・帆船・便船・風船・兵船・母船・郵船・用船・傭船・離船・僚船・和船

」は「沿」に通じ、水流にしたがう意とする。[舩]は異体字。

[下ツキ

曳船・回船・河船・艦船・汽船・機帆船・客船・漁船・軍船・係船・下船・工船・商船・上船・乗船・造船・脱船・停船・灯船・同船・渡船・難船・南船北馬・廃船・配船・破船・八幡船・帆船・便船・風船・兵船・母船・郵船・用船・傭船・離船・僚船・和船

大辞林の検索結果 (50)

せん-い【船医】🔗⭐🔉

せん-い [1] 【船医】

船に乗り組み,乗客・乗組員などの病気・けがに備える医師。

せん-いん【船員】🔗⭐🔉

せん-いん ― ン [0] 【船員】

船に乗り組んで,船の運航に携わる者。予備員も含めていう。船員法では船長と海員に分ける。船乗り。

ン [0] 【船員】

船に乗り組んで,船の運航に携わる者。予備員も含めていう。船員法では船長と海員に分ける。船乗り。

ン [0] 【船員】

船に乗り組んで,船の運航に携わる者。予備員も含めていう。船員法では船長と海員に分ける。船乗り。

ン [0] 【船員】

船に乗り組んで,船の運航に携わる者。予備員も含めていう。船員法では船長と海員に分ける。船乗り。

せんいん-てちょう【船員手帳】🔗⭐🔉

せんいん-てちょう ― ン―チヤウ [5] 【船員手帳】

船員の身分を証明する手帳。氏名・生年月日・本籍地・履歴・乗組船舶などを記載する。

ン―チヤウ [5] 【船員手帳】

船員の身分を証明する手帳。氏名・生年月日・本籍地・履歴・乗組船舶などを記載する。

ン―チヤウ [5] 【船員手帳】

船員の身分を証明する手帳。氏名・生年月日・本籍地・履歴・乗組船舶などを記載する。

ン―チヤウ [5] 【船員手帳】

船員の身分を証明する手帳。氏名・生年月日・本籍地・履歴・乗組船舶などを記載する。

せんいん-ほう【船員法】🔗⭐🔉

せんいん-ほう ― ンハフ 【船員法】

船長の職務権限,船内規律,船員の労働条件を定めた法律。1947年(昭和22)制定。

ンハフ 【船員法】

船長の職務権限,船内規律,船員の労働条件を定めた法律。1947年(昭和22)制定。

ンハフ 【船員法】

船長の職務権限,船内規律,船員の労働条件を定めた法律。1947年(昭和22)制定。

ンハフ 【船員法】

船長の職務権限,船内規律,船員の労働条件を定めた法律。1947年(昭和22)制定。

せんいん-ほけん【船員保険】🔗⭐🔉

せんいん-ほけん ― ン― [5] 【船員保険】

船員を対象とする社会保険。病気・負傷・失業・老齢・行方不明・死亡などについて保険給付を行う。

ン― [5] 【船員保険】

船員を対象とする社会保険。病気・負傷・失業・老齢・行方不明・死亡などについて保険給付を行う。

ン― [5] 【船員保険】

船員を対象とする社会保険。病気・負傷・失業・老齢・行方不明・死亡などについて保険給付を行う。

ン― [5] 【船員保険】

船員を対象とする社会保険。病気・負傷・失業・老齢・行方不明・死亡などについて保険給付を行う。

せんいん-ろうどう-いいんかい【船員労働委員会】🔗⭐🔉

せんいん-ろうどう-いいんかい ― ンラウドウ

ンラウドウ

ンクワイ [10] 【船員労働委員会】

船員の労使関係を調整する労働委員会。運輸省の外局。船員中央労働委員会および船員地方労働委員会が設置されている。

ンクワイ [10] 【船員労働委員会】

船員の労使関係を調整する労働委員会。運輸省の外局。船員中央労働委員会および船員地方労働委員会が設置されている。

ンラウドウ

ンラウドウ

ンクワイ [10] 【船員労働委員会】

船員の労使関係を調整する労働委員会。運輸省の外局。船員中央労働委員会および船員地方労働委員会が設置されている。

ンクワイ [10] 【船員労働委員会】

船員の労使関係を調整する労働委員会。運輸省の外局。船員中央労働委員会および船員地方労働委員会が設置されている。

せん-えい【船影】🔗⭐🔉

せん-えい [0] 【船影】

船の姿。ふなかげ。

せん-か【船架】🔗⭐🔉

せん-か [1] 【船架】

小型船舶を修理する際に陸上に引き上げて載せる船台。また,引き上げるための台車や滑走台の上で船体を支持する架台。

せんがい-き【船外機】🔗⭐🔉

せんがい-き ―グワイ― [3] 【船外機】

小型ボートなどに用いられる,取り外し式の機関。駆動装置・かじ・燃料タンクなどが一体となっている。

せん-かん【船艦】🔗⭐🔉

せん-かん [1] 【船艦】

船舶と軍艦。艦船。

せん-きゃく【船客】🔗⭐🔉

せん-きゃく [0] 【船客】

客船の乗客。船に乗っている客。

せん-きゃく【船脚】🔗⭐🔉

せん-きゃく [0] 【船脚】

船の進む速さ。ふなあし。

ふな【船・舟】🔗⭐🔉

ふな [1] 【船・舟】

ふね。多く,名詞や動詞の上に付いて複合語をつくる。「―旅」「―の舳(ヘ)」「―装(ヨソ)う」

ふな-あらため【船改め・船検め】🔗⭐🔉

ふな-あらため [3] 【船改め・船検め】

江戸時代,役人が港に出入りする船を検査すること。また,その役。

ふな-うた【舟歌・舟唄・船歌】🔗⭐🔉

ふな-うた [2] 【舟歌・舟唄・船歌】

(1)舟を漕ぎながら,あるいは船を引きながら歌う歌。

→御船歌(オフナウタ)

(2)バルカロールに同じ。

ふな-えま【船絵馬】🔗⭐🔉

ふな-えま ― マ [3] 【船絵馬】

近世初期以降,海上安全を祈願して船主や船頭が社寺に奉納する自船の姿を描いた絵馬。江戸後期には,大坂に出現した専門の絵馬屋の製品が全国に奉納されるようになった。

マ [3] 【船絵馬】

近世初期以降,海上安全を祈願して船主や船頭が社寺に奉納する自船の姿を描いた絵馬。江戸後期には,大坂に出現した専門の絵馬屋の製品が全国に奉納されるようになった。

マ [3] 【船絵馬】

近世初期以降,海上安全を祈願して船主や船頭が社寺に奉納する自船の姿を描いた絵馬。江戸後期には,大坂に出現した専門の絵馬屋の製品が全国に奉納されるようになった。

マ [3] 【船絵馬】

近世初期以降,海上安全を祈願して船主や船頭が社寺に奉納する自船の姿を描いた絵馬。江戸後期には,大坂に出現した専門の絵馬屋の製品が全国に奉納されるようになった。

ふな-おうらい【船往来】🔗⭐🔉

ふな-おうらい ―ワウライ [3] 【船往来】

⇒船切手(フナギツテ)

ふなおか-やま【船岡山】🔗⭐🔉

ふなおか-やま フナヲカ― 【船岡山】

京都市北区にある孤立丘。平安時代,貴族の行楽地,のち火葬場,さらに戦略上の要地となる。織田信長をまつる建勲神社がある。船岡。((歌枕))「人はみな―をとまりにぞする/山家(雑)」

ふな-おろし【船卸し・船降ろし】🔗⭐🔉

ふな-おろし [3] 【船卸し・船降ろし】

(1)新造の船をはじめて水に浮かべること。また,その儀式。

(2)陸上にあげてある舟を水面におろすこと。

(3)船の積み荷をおろすこと。

ふな-がいしゃ【船会社】🔗⭐🔉

ふな-がいしゃ ―グワイシヤ [3] 【船会社】

船を持ち,乗客・貨物の輸送を業とする会社。海運会社。

ふな-かげ【船影】🔗⭐🔉

ふな-かげ [0][3] 【船影】

遠く見える船のすがた。

ふな-がこい【船囲い】🔗⭐🔉

ふな-がこい ―ガコヒ [3] 【船囲い】 (名)スル

(1)長期間使用しない船を,水上に繋留したり,陸上に引き揚げて,苫(トマ)でおおって保存処置をすること。

(2)荒天の時,上積みの荷物の濡れを防ぐため,船の側面や上部を苫などでおおうこと。

ふな-かじ【船火事】🔗⭐🔉

ふな-かじ ―クワジ [0] 【船火事】

船やその積み荷に起きる火災。

ふな-かわら【船瓦】🔗⭐🔉

ふな-かわら ―カハラ [3] 【船瓦】

(1)平安・鎌倉時代,船体の大半を構成する刳船(クリブネ)式の主要材の称。かわら。

(2)室町時代以後,板合わせ構造の船の船首から船尾にかけて通す平らな船底材。かわら。

ふな-くだり【船下り】🔗⭐🔉

ふな-くだり [3] 【船下り】

船で川を下ること。川下り。「最上川―」

ふな-こし【船越し】🔗⭐🔉

ふな-こし [0] 【船越し】

〔舟をかついで越したことからいう〕

島・半島などで,両側に海の迫った狭まった所。

ふなこし-おび【船越帯】🔗⭐🔉

ふなこし-おび [5] 【船越帯】

男帯の一。博多織の格子縞(コウシジマ)に独鈷(トツコ)紋のあるもの。

ふな-じるし【船標・船印】🔗⭐🔉

ふな-じるし [3] 【船標・船印】

船の所属や乗り手を示すために船に掲げるしるし。

ふな-に【船荷】🔗⭐🔉

ふな-に [0] 【船荷】

船に積んで運送する荷物。

ふなに-しょうけん【船荷証券】🔗⭐🔉

ふなに-しょうけん [4] 【船荷証券】

〔bill of lading〕

海上の物品運送契約において,運送人が運送品の受け取りまたは船積みを証し,指定港において証券の正当所持人に引き渡すことを約する有価証券。BL 。

ふな-ひき【船引き】🔗⭐🔉

ふな-ひき [2] 【船引き】

急流をさかのぼる時など,岸から船を綱で引くこと。また,その人。

ふな-びらき【船開き】🔗⭐🔉

ふな-びらき [3] 【船開き】

船が港を出ること。船出。

ふな-べり【船縁・舷】🔗⭐🔉

ふな-べり [0] 【船縁・舷】

「船端(フナバタ)」に同じ。

ふな-ま【舟間・船間】🔗⭐🔉

ふな-ま 【舟間・船間】

(1)船の入港が途絶えた間。

(2)物が欠乏すること。「我先にと灯油を買しめ,―なりといひ立て日々に高直(コウジキ)/一話一言」

(3)(多く「船澗」と書く)船を碇泊(テイハク)するに適した場所。船掛かり澗。

ふな-やかた【船屋形】🔗⭐🔉

ふな-やかた [3] 【船屋形】

船上に設ける屋形。船の種類や時代により大きさ,形式とも一定しないが,近世の諸大名の御座船の豪華な二階造りは,その典型。

ふね【船・舟】🔗⭐🔉

ふね 【船・舟】

■一■ [1] (名)

(1)人や荷物をのせて水上を行き来する乗り物。船舶。

(2)(「槽」とも書く)箱形の容器。水槽・浴槽・洗濯槽・馬槽・紙漉槽(カミスキブネ)など。

(3)棺(ヒツギ)。

(4)歌舞伎小屋の,二階正面に張り出した桟敷(サジキ)。引き舟。

■二■ (接尾)

助数詞。舟形の容器に入ったものを数えるのに用いる。「刺身一―」

ふね=が坐(スワ)・る🔗⭐🔉

――が坐(スワ)・る

腰を落ち着ける。容易には動かない。「揚詰の大だいじん,お―・つた/浄瑠璃・お初天神記」

ふね=に刻(コク)して剣を求む🔗⭐🔉

――に刻(コク)して剣を求む

⇒刻舟(コクシユウ)

ふね=を漕(コ)・ぐ🔗⭐🔉

――を漕(コ)・ぐ

〔その様子が舟をこぐのに似ることから〕

居眠りをする。「座るとすぐ―・ぎ始めた」

ふねひき【船引】🔗⭐🔉

ふねひき 【船引】

福島県中東部,田村郡の町。阿武隈高地にあり,タバコの産地。

せんい【船医】(和英)🔗⭐🔉

せんい【船医】

a ship's doctor.

せんいん【船員】(和英)🔗⭐🔉

せんきゃく【船客】(和英)🔗⭐🔉

せんきゃく【船客】

a passenger.→英和

‖船客名簿 a passenger list.一等船客 a first-class passenger.

ふなうた【船歌】(和英)🔗⭐🔉

ふなうた【船歌】

a sailor's song.

ふながいしゃ【船会社】(和英)🔗⭐🔉

ふながいしゃ【船会社】

a shipping company.

ふなかじ【船火事】(和英)🔗⭐🔉

ふなかじ【船火事】

a fire on a ship.→英和

ふなに【船荷】(和英)🔗⭐🔉

ふなに【船荷】

a cargo.→英和

船荷証券 a bill of lading.

ふなべり【船縁】(和英)🔗⭐🔉

ふなべり【船縁】

the side(s) of a boat.→英和

広辞苑+大辞林に「船」で始まるの検索結果。もっと読み込む