複数辞典一括検索+![]()

![]()

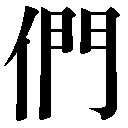

們 たち🔗⭐🔉

【們】

10画 人部

区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC

《音読み》 モン

10画 人部

区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC

《音読み》 モン /ボン

/ボン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 たち/ら

《意味》

{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」

《解字》

形声。「人+音符門」。

n〉

《訓読み》 たち/ら

《意味》

{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」

《解字》

形声。「人+音符門」。

10画 人部

区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC

《音読み》 モン

10画 人部

区点=4878 16進=506E シフトJIS=98EC

《音読み》 モン /ボン

/ボン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 たち/ら

《意味》

{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」

《解字》

形声。「人+音符門」。

n〉

《訓読み》 たち/ら

《意味》

{助}〔俗〕たち。ら。人間の複数を示す接尾辞。▽宋ソウ・元ゲン代以後、俗語で用いる。〈同義語〉→懣。「我們ウオメン(わたしたち)」「他們ターメン(かれら)」

《解字》

形声。「人+音符門」。

太刀 タチ🔗⭐🔉

【太刀】

タチ〔国〕 刀剣の総称。

刀剣の総称。 腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。

腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。

刀剣の総称。

刀剣の総称。 腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。

腰に帯びる儀仗ギジョウ用の長い刀。

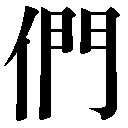

資 たち🔗⭐🔉

【資】

13画 貝部 [五年]

区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

13画 貝部 [五年]

区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる

《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる

《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より

《意味》

{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」

{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」

{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」

{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」

{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」

{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」

シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕

シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕

シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次

《単語家族》

姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)

シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次

《単語家族》

姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

13画 貝部 [五年]

区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

13画 貝部 [五年]

区点=2781 16進=3B71 シフトJIS=8E91

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる

《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 もと/たち/たすける(たすく)/とる/はかる

《名付け》 すけ・たすく・ただ・とし・もと・やす・よし・より

《意味》

{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」

{名}もと。用だてるためにそろえた品物や金銭。もとで。「資金」「軍資(軍用金)」「資斧シフ(生活費)」

{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」

{名}それによって事をなすための、もとづくところ。よりどころ。「資格」

{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」

{名}たち。元来備わっていて、やがて役だつべき能力やからだつき。もちまえ。〈類義語〉→質。「資質」「天資(うまれつき)」

シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕

シス{動}たすける(タスク)。とる。金品を用だててたすける。また、金品や条件を与える。あつらえて役だてる。もとでとして利用する。「資生」「資助」「資敵国=敵国ニ資ス」「王、資臣万金=王、臣ニ万金ヲ資ス」〔→国策〕

シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次

《単語家族》

姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ)

シス{動}はかる。いろいろな意見を用意して相談すること。▽咨シ(はかる)に当てた用法。「事君先資其言=君ニ事フルニハ先ダツテソノ言ヲ資ル」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。次シは「二(そろえる)+欠(人がしゃがんだ姿)」からなり、ざっと持ち物をそろえるの意を含む。資は「貝(財貨)+音符次」で、金銭や物品をざっとそろえておいて、用だてること。→次

《単語家族》

姿シ(ざっと身づくろいする、もちまえ) 茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

茨シ(かや草をざっと並べる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

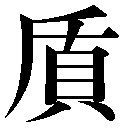

質 たち🔗⭐🔉

【質】

15画 貝部 [五年]

区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF

【貭】異体字異体字

15画 貝部 [五年]

区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF

【貭】異体字異体字

11画 貝部

区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2

《常用音訓》シチ/シツ/チ

《音読み》

11画 貝部

区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2

《常用音訓》シチ/シツ/チ

《音読み》  シツ

シツ /シチ

/シチ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ チ

チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす

《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす

《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと

《意味》

{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕

{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕

{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」

{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」

{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕

{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕

シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」

{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」

チス{動}人質にする。抵当に入れる。

《解字》

会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。

《単語家族》

実ジツ(なかみ)

チス{動}人質にする。抵当に入れる。

《解字》

会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。

《単語家族》

実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)

緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)

室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 貝部 [五年]

区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF

【貭】異体字異体字

15画 貝部 [五年]

区点=2833 16進=3C41 シフトJIS=8EBF

【貭】異体字異体字

11画 貝部

区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2

《常用音訓》シチ/シツ/チ

《音読み》

11画 貝部

区点=7636 16進=6C44 シフトJIS=E6C2

《常用音訓》シチ/シツ/チ

《音読み》  シツ

シツ /シチ

/シチ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ チ

チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす

《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/しろ/たち/ただす

《名付け》 かた・さだ・さだむ・すなお・ただ・ただし・ただす・み・もと

《意味》

{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕

{名}もと。しろ。なかにつまっているもの。なかみ。内容。〈対語〉→形。「実質」「形質倶変=形質トモニ変ズ」「君子義以為質=君子ハ義モッテ質ト為ス」〔→論語〕

{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」

{名}たち。もってうまれたなかみそのもの。もちまえ。うまれつき。「素質」「性質」

{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕

{名・形}飾りけのないそのもののまま。生地のまま。すなおである。〈対語〉→文。「質、勝文則野=質、文ニ勝テバスナハチ野ナリ」〔→論語〕

シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

シッス{動}ただす。なかみをつきつめる。問いただす。「質問」「質諸鬼神而無疑=コレヲ鬼神ニ質シテ疑ヒ無シ」〔→中庸〕

{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」

{名}あかしをたてるだけの値うちあるものとして、相手にあずけおく人や物。人質や抵当。「納質=質ヲ納ル」「交質=質ヲ交ス」

チス{動}人質にする。抵当に入れる。

《解字》

会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。

《単語家族》

実ジツ(なかみ)

チス{動}人質にする。抵当に入れる。

《解字》

会意。斤キンは、重さを計る重りに用いたおの。質は「斤二つ(重さが等しい)+貝(財貨)」で、Aの財貨と匹敵するだけなかみのつまったBの財貨をあらわす。名目に相当するなかみがつまっていることから、実質、抵当の意となる。

《単語家族》

実ジツ(なかみ) 緻チ(きめ細かくなかみがつまる)

緻チ(きめ細かくなかみがつまる) 室シツ(つまったへや)

室シツ(つまったへや) 窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

窒チツ(つまる)などと同系。また真シン(なかみがつまる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

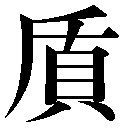

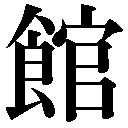

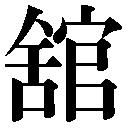

館 たち🔗⭐🔉

【館】

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。

やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。

やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む)

たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

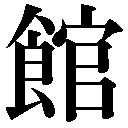

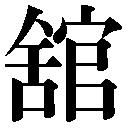

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。

やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。

やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む)

たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「たち」で完全一致するの検索結果 1-5。