複数辞典一括検索+![]()

![]()

害 そこなう🔗⭐🔉

【害】

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ)

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)

割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ)

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)

割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

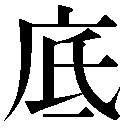

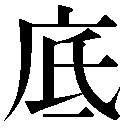

底 そこ🔗⭐🔉

【底】

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}文書の下書き。「底稿」

{名}文書の下書き。「底稿」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ

8画 广部 [四年]

区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA

《常用音訓》テイ/そこ

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

〉

《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに

《名付け》 さだ・ふか

《意味》

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」

{名}文書の下書き。「底稿」

{名}文書の下書き。「底稿」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕

《解字》

会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。

《単語家族》

低(ひくい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

払底 ソコヲハラウ🔗⭐🔉

【払底】

フッテイ・ソコヲハラウ〔国〕 入れ物の底を払う。

入れ物の底を払う。 品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。

品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。

入れ物の底を払う。

入れ物の底を払う。 品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。

品物が非常に少ないこと。品切れ。また、品物がまったく欠乏すること。

損 そこなう🔗⭐🔉

【損】

13画

13画  部 [五年]

区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9

《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる

《音読み》 ソン

部 [五年]

区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9

《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる

《音読み》 ソン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)

《名付け》 ちか

《意味》

n〉

《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)

《名付け》 ちか

《意味》

ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」

ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」

ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕

ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕

ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」

ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」

{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」

{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」

{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。

〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」

《解字》

会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員

《単語家族》

遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。

〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」

《解字》

会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員

《単語家族》

遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部 [五年]

区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9

《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる

《音読み》 ソン

部 [五年]

区点=3427 16進=423B シフトJIS=91B9

《常用音訓》ソン/そこ…なう/そこ…ねる

《音読み》 ソン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)

《名付け》 ちか

《意味》

n〉

《訓読み》 そこねる/そこなう(そこなふ)/そんずる(そんず)

《名付け》 ちか

《意味》

ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」

ソンズ{動}そこなう(ソコナフ)。一部分を穴をあけたりこわしたりする。また、勢力を小さくする。くぼませる。「破損」「損害」「損兵=兵ヲ損ナフ」

ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕

ソンズ{動}減らす。また、減る。〈対語〉→益(増す)。「減損」「損上益下=上ヲ損ジテ下ヲ益ス」「所損益可知也=損益スルトコロ、知ルベキナリ」〔→論語〕

ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」

ソンズ{動}へりくだる。また、うしろに下がる。〈類義語〉→遜ソン。「抑損(へりくだる)」

{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」

{名}利益を失うこと。不利益。〈対語〉→得(もうけ)。「損得」

{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。

〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」

《解字》

会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員

《単語家族》

遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}周易の六十四卦カの一つ。兌下艮上ダカゴンショウの形で、中の欠けたさまを示す。

〔国〕そこなう(ソコナフ)。そんずる(ソンズ)。(イ)失敗する。「し損ずる」(ロ)チャンスを失ってやるべきことをやらないでしまう。「行き損なう」

《解字》

会意。員ウンは、もと「○印+鼎(かなえ)」。損ソンは「手+員」で、まるい穴をあけて、くぼめること。穴をあけるのは減らすことであり、くぼめて減らす、の意を持つ。→員

《単語家族》

遜ソン(後ろに下がる、小さくなる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楚江 ソコウ🔗⭐🔉

【楚江】

ソコウ 川名。長江の中・下流域での別名。湖南・湖北省一帯を指して楚の国ということから。

殃 そこなう🔗⭐🔉

【殃】

9画 歹部

区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69

《音読み》 オウ(アウ)

9画 歹部

区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69

《音読み》 オウ(アウ) /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」

{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」

{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於

{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於 舜之世=民ヲ殃フ者ハ

舜之世=民ヲ殃フ者ハ 舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。

《類義》

→災

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。

《類義》

→災

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 歹部

区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69

《音読み》 オウ(アウ)

9画 歹部

区点=6142 16進=5D4A シフトJIS=9F69

《音読み》 オウ(アウ) /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 わざわい(わざはひ)/わざわいする(わざはひす)/そこなう(そこなふ)

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」

{名}わざわい(ワザハヒ)。さわり・たたりなど、順調な進行をおさえて止めるじゃまもの。〈類義語〉→禍カ。「殃咎オウキュウ」「禍殃カオウ」

{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於

{動}わざわいする(ワザハヒス)。そこなう(ソコナフ)。おさえつけて、傷つける。じゃまをする。「殃民者不容於 舜之世=民ヲ殃フ者ハ

舜之世=民ヲ殃フ者ハ 舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。

《類義》

→災

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

舜ノ世ニ容レラレズ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。央オウは大の字に立った人の首の部分をかせでおさえつけたさま。まん中をおさえて、くぼめる意を含む。殃は「歹(死ぬ)+音符央」で、人をおさえつけてじゃまをし、死なせることを示す。

《類義》

→災

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

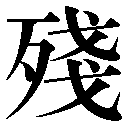

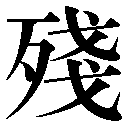

残 そこなう🔗⭐🔉

【残】

10画 歹部 [四年]

区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63

【殘】旧字旧字

10画 歹部 [四年]

区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63

【殘】旧字旧字

12画 歹部

区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B

《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る

《音読み》 ザン

12画 歹部

区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B

《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る

《音読み》 ザン /サン

/サン 〈c

〈c n〉

《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)

《意味》

{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」

{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」

{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」

{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」

{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕

{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕

ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔

《単語家族》

盞セン(小さい皿サラ)

ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔

《単語家族》

盞セン(小さい皿サラ) 錢(=銭。小ぜに)

錢(=銭。小ぜに) 淺セン(=浅。水が少ない)

淺セン(=浅。水が少ない) 賤セン(財が少ない)などと同系。

《類義》

遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

賤セン(財が少ない)などと同系。

《類義》

遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 歹部 [四年]

区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63

【殘】旧字旧字

10画 歹部 [四年]

区点=2736 16進=3B44 シフトJIS=8E63

【殘】旧字旧字

12画 歹部

区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B

《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る

《音読み》 ザン

12画 歹部

区点=6144 16進=5D4C シフトJIS=9F6B

《常用音訓》ザン/のこ…す/のこ…る

《音読み》 ザン /サン

/サン 〈c

〈c n〉

《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 のこる/のこす/のこり/そこなう(そこなふ)

《意味》

{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」

{動・名}のこる。のこす。のこり。わずかにあとにのこる。わずかにのこった端きれ。「残余」「残存」「残杯冷炙ザンパイレイシャ(飲み残した酒と冷えたあぶり肉)」

{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」

{形}けずって小さくなったさま。また、のこり少ない。「残月」「残冬」

{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕

{動・形}そこなう(ソコナフ)。切って小さくする。痛められた。「残欠」「残賊之人、謂之一夫=残賊ノ人、コレヲ一夫ト謂フ」〔→孟子〕

ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔

《単語家族》

盞セン(小さい皿サラ)

ザンナリ{形・名}平気で切ったりそこねたりするさま。むごい人。むごい行い。「残忍」「残暴」「勝残去殺=残ニ勝チ殺ヲ去ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。戔サン・センは「戈(ほこ)+戈」の会意文字で、刃物で切って小さくすること。殘は「歹(ほね)+音符戔」で、切りとって小さくなったのこりの骨片。小さく少ないの意を含む。→戔

《単語家族》

盞セン(小さい皿サラ) 錢(=銭。小ぜに)

錢(=銭。小ぜに) 淺セン(=浅。水が少ない)

淺セン(=浅。水が少ない) 賤セン(財が少ない)などと同系。

《類義》

遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

賤セン(財が少ない)などと同系。

《類義》

遺は、忘れてあとに置いておくこと。剰ジョウは、定量以上になってあまること。→虐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

狙候 ソコウ🔗⭐🔉

【狙候】

ソコウ ねらいうかがう。

疎忽 ソコツ🔗⭐🔉

【疎忽】

ソコツ  そそっかしい。

そそっかしい。 不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。

不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。

そそっかしい。

そそっかしい。 不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。

不注意からでたそそう。手ぬかり。粗忽。〈同義語〉疏忽。

疎広 ソコウ🔗⭐🔉

【疎広】

ソコウ〈人名〉漢代の学者。蘭陵ランリョウ(山東省蒼山ソウザン県)の人。字アザナは仲翁。『春秋』の学に詳しく太子傅タイシフとなる。

祖考 ソコウ🔗⭐🔉

【祖考】

ソコウ  死んだ祖父。

死んだ祖父。 遠い祖先。

遠い祖先。

死んだ祖父。

死んだ祖父。 遠い祖先。

遠い祖先。

祖国 ソコク🔗⭐🔉

【祖国】

ソコク  先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。

先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。 民族がわかれた、もとの国。本国。

民族がわかれた、もとの国。本国。

先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。

先祖代々、住んできた国。自分がうまれた国。 民族がわかれた、もとの国。本国。

民族がわかれた、もとの国。本国。

粗肴 ソコウ🔗⭐🔉

【粗肴】

ソコウ そまつな料理。

粗忽 ソコツ🔗⭐🔉

【粗忽】

ソコツ〔国〕 軽はずみで、そそっかしい。

軽はずみで、そそっかしい。 不注意の結果生じた失敗。

不注意の結果生じた失敗。

軽はずみで、そそっかしい。

軽はずみで、そそっかしい。 不注意の結果生じた失敗。

不注意の結果生じた失敗。

素交 ソコウ🔗⭐🔉

【素交】

ソコウ 日ごろの交わり。

素行 ソコウ🔗⭐🔉

【素行】

ソコウ  日ごろの行い。

日ごろの行い。 現在の身分に応じた正しい行い。

現在の身分に応じた正しい行い。

日ごろの行い。

日ごろの行い。 現在の身分に応じた正しい行い。

現在の身分に応じた正しい行い。

素光 ソコウ🔗⭐🔉

【素光】

ソコウ 白い光。月の光、また、月光に照らされた露・霜・雪などの光をいう。

組甲 ソコウ🔗⭐🔉

【組甲】

ソコウ くみひもでつづってつくった鎧ヨロイ。

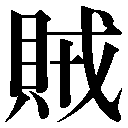

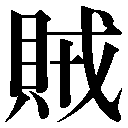

賊 そこなう🔗⭐🔉

【賊】

13画 貝部 [常用漢字]

区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク

13画 貝部 [常用漢字]

区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク /ソク

/ソク 〈z

〈z i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ

《意味》

{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕

{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕

{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」

{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」

{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」

{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」

{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」

《解字》

会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」

《解字》

会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 貝部 [常用漢字]

区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク

13画 貝部 [常用漢字]

区点=3417 16進=4231 シフトJIS=91AF

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク /ソク

/ソク 〈z

〈z i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/ぬすむ

《意味》

{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕

{動}そこなう(ソコナフ)。傷つける。害を与える。無法なことをする。〈類義語〉→害。「賊害」「賊夫人之子=カノ人ノ子ヲ賊ハン」〔→論語〕

{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」

{動・名}ぬすむ。傷つけて奪いとる。強盗。「盗賊」

{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」

{名}国家に反逆する者。また、社会の秩序や倫理を乱す者。「賊徒」「逆賊」

{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」

《解字》

会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}攻めて来る外敵。「寇賊コウゾク」

《解字》

会意。戎は「戈(ほこ)+甲(かぶと)」の会意文字で、ほこや、かぶとでおどしつけること。賊は「貝+戎」で、凶器で傷つけて財貨をとることをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遡行 ソコウ🔗⭐🔉

【遡行】

ソコウ =溯行。水の流れをさかのぼっていく。

鼠姑 ソコ🔗⭐🔉

【鼠婦】

ソフ 虫の名。わらじむし。『鼠負ソフ・鼠姑ソコ』

漢字源に「そこ」で始まるの検索結果 1-23。