複数辞典一括検索+![]()

![]()

勅 いましめる🔗⭐🔉

【勅】

9画 力部 [常用漢字]

区点=3628 16進=443C シフトJIS=92BA

【敕】異体字異体字

9画 力部 [常用漢字]

区点=3628 16進=443C シフトJIS=92BA

【敕】異体字異体字

11画 攴部

区点=5837 16進=5A45 シフトJIS=9DC3

《常用音訓》チョク

《音読み》 チョク

11画 攴部

区点=5837 16進=5A45 シフトJIS=9DC3

《常用音訓》チョク

《音読み》 チョク /チキ

/チキ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/みことのり

《名付け》 ただ・て・とき

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/みことのり

《名付け》 ただ・て・とき

《意味》

{動}いましめる(イマシム)。だらけないようにぐいと引き締める。〈同義語〉→飭。「戒勅」「勅左右斬之=左右ヲ勅メテコレヲ斬ラシム」〔→杜子春〕

{動}いましめる(イマシム)。だらけないようにぐいと引き締める。〈同義語〉→飭。「戒勅」「勅左右斬之=左右ヲ勅メテコレヲ斬ラシム」〔→杜子春〕

{名}みことのり。天子のみことのり。「勅命」「手把文書口称勅=手ニ文書ヲ把リ口ニ勅ト称ス」〔→白居易〕

《解字》

{名}みことのり。天子のみことのり。「勅命」「手把文書口称勅=手ニ文書ヲ把リ口ニ勅ト称ス」〔→白居易〕

《解字》

会意。「束(木を引き締めてたばねるさま)+攴または力」。力をこめてぐいと締めること。臣下がたるまないように引き締める天子の戒告を勅といい、転じて、みことのりの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「束(木を引き締めてたばねるさま)+攴または力」。力をこめてぐいと締めること。臣下がたるまないように引き締める天子の戒告を勅といい、転じて、みことのりの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 力部 [常用漢字]

区点=3628 16進=443C シフトJIS=92BA

【敕】異体字異体字

9画 力部 [常用漢字]

区点=3628 16進=443C シフトJIS=92BA

【敕】異体字異体字

11画 攴部

区点=5837 16進=5A45 シフトJIS=9DC3

《常用音訓》チョク

《音読み》 チョク

11画 攴部

区点=5837 16進=5A45 シフトJIS=9DC3

《常用音訓》チョク

《音読み》 チョク /チキ

/チキ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/みことのり

《名付け》 ただ・て・とき

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/みことのり

《名付け》 ただ・て・とき

《意味》

{動}いましめる(イマシム)。だらけないようにぐいと引き締める。〈同義語〉→飭。「戒勅」「勅左右斬之=左右ヲ勅メテコレヲ斬ラシム」〔→杜子春〕

{動}いましめる(イマシム)。だらけないようにぐいと引き締める。〈同義語〉→飭。「戒勅」「勅左右斬之=左右ヲ勅メテコレヲ斬ラシム」〔→杜子春〕

{名}みことのり。天子のみことのり。「勅命」「手把文書口称勅=手ニ文書ヲ把リ口ニ勅ト称ス」〔→白居易〕

《解字》

{名}みことのり。天子のみことのり。「勅命」「手把文書口称勅=手ニ文書ヲ把リ口ニ勅ト称ス」〔→白居易〕

《解字》

会意。「束(木を引き締めてたばねるさま)+攴または力」。力をこめてぐいと締めること。臣下がたるまないように引き締める天子の戒告を勅といい、転じて、みことのりの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「束(木を引き締めてたばねるさま)+攴または力」。力をこめてぐいと締めること。臣下がたるまないように引き締める天子の戒告を勅といい、転じて、みことのりの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

戒 いましめ🔗⭐🔉

【戒】

7画 戈部 [常用漢字]

区点=1892 16進=327C シフトJIS=89FA

《常用音訓》カイ/いまし…める

《音読み》 カイ

7画 戈部 [常用漢字]

区点=1892 16進=327C シフトJIS=89FA

《常用音訓》カイ/いまし…める

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

{動・形}いましめる(イマシム)。用心する。緊張して備える。気を張って用心させる。〈対語〉→惰。〈類義語〉→警。「警戒」「戒之在色=コレヲ戒ムルコト色ニ在リ」〔→論語〕

{動・形}いましめる(イマシム)。用心する。緊張して備える。気を張って用心させる。〈対語〉→惰。〈類義語〉→警。「警戒」「戒之在色=コレヲ戒ムルコト色ニ在リ」〔→論語〕

{動}いましめる(イマシム)。あやまちをしないよう、今後に気をつけさせる。さとす。〈同義語〉→誡。「訓戒」

{動}いましめる(イマシム)。あやまちをしないよう、今後に気をつけさせる。さとす。〈同義語〉→誡。「訓戒」

{動}いましめる(イマシム)。自分に対してすることを禁ずる。「戒詩=詩ヲ戒ム」「戒酒=酒ヲ戒ム」

{動}いましめる(イマシム)。自分に対してすることを禁ずる。「戒詩=詩ヲ戒ム」「戒酒=酒ヲ戒ム」

{名}いましめ。いつも、気をつけて避けるべき事がら。また、だれないようにする用心。「斎戒」「君子有三戒=君子ニ三戒アリ」〔→論語〕

{名}いましめ。いつも、気をつけて避けるべき事がら。また、だれないようにする用心。「斎戒」「君子有三戒=君子ニ三戒アリ」〔→論語〕

{名}〔仏〕仏道にはいった者が、生活を引き締めるおきて。「五戒(殺・盗・淫イン・妄ボウ・酒の五つの戒め)」「破戒=戒ヲ破ル」

{名}〔仏〕仏道にはいった者が、生活を引き締めるおきて。「五戒(殺・盗・淫イン・妄ボウ・酒の五つの戒め)」「破戒=戒ヲ破ル」

{名}境めのこと。▽界に当てた用法。「両戒(=両界)」

《解字》

{名}境めのこと。▽界に当てた用法。「両戒(=両界)」

《解字》

会意。「戈(ほこ)+りょうて」で、武器を手に持ち、用心して備えることを示す。張りつめて用心する意を含む。

《単語家族》

革カク(張りつめたかわ)

会意。「戈(ほこ)+りょうて」で、武器を手に持ち、用心して備えることを示す。張りつめて用心する意を含む。

《単語家族》

革カク(張りつめたかわ) 核(張り詰めたしん)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

核(張り詰めたしん)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 戈部 [常用漢字]

区点=1892 16進=327C シフトJIS=89FA

《常用音訓》カイ/いまし…める

《音読み》 カイ

7画 戈部 [常用漢字]

区点=1892 16進=327C シフトJIS=89FA

《常用音訓》カイ/いまし…める

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

{動・形}いましめる(イマシム)。用心する。緊張して備える。気を張って用心させる。〈対語〉→惰。〈類義語〉→警。「警戒」「戒之在色=コレヲ戒ムルコト色ニ在リ」〔→論語〕

{動・形}いましめる(イマシム)。用心する。緊張して備える。気を張って用心させる。〈対語〉→惰。〈類義語〉→警。「警戒」「戒之在色=コレヲ戒ムルコト色ニ在リ」〔→論語〕

{動}いましめる(イマシム)。あやまちをしないよう、今後に気をつけさせる。さとす。〈同義語〉→誡。「訓戒」

{動}いましめる(イマシム)。あやまちをしないよう、今後に気をつけさせる。さとす。〈同義語〉→誡。「訓戒」

{動}いましめる(イマシム)。自分に対してすることを禁ずる。「戒詩=詩ヲ戒ム」「戒酒=酒ヲ戒ム」

{動}いましめる(イマシム)。自分に対してすることを禁ずる。「戒詩=詩ヲ戒ム」「戒酒=酒ヲ戒ム」

{名}いましめ。いつも、気をつけて避けるべき事がら。また、だれないようにする用心。「斎戒」「君子有三戒=君子ニ三戒アリ」〔→論語〕

{名}いましめ。いつも、気をつけて避けるべき事がら。また、だれないようにする用心。「斎戒」「君子有三戒=君子ニ三戒アリ」〔→論語〕

{名}〔仏〕仏道にはいった者が、生活を引き締めるおきて。「五戒(殺・盗・淫イン・妄ボウ・酒の五つの戒め)」「破戒=戒ヲ破ル」

{名}〔仏〕仏道にはいった者が、生活を引き締めるおきて。「五戒(殺・盗・淫イン・妄ボウ・酒の五つの戒め)」「破戒=戒ヲ破ル」

{名}境めのこと。▽界に当てた用法。「両戒(=両界)」

《解字》

{名}境めのこと。▽界に当てた用法。「両戒(=両界)」

《解字》

会意。「戈(ほこ)+りょうて」で、武器を手に持ち、用心して備えることを示す。張りつめて用心する意を含む。

《単語家族》

革カク(張りつめたかわ)

会意。「戈(ほこ)+りょうて」で、武器を手に持ち、用心して備えることを示す。張りつめて用心する意を含む。

《単語家族》

革カク(張りつめたかわ) 核(張り詰めたしん)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

核(張り詰めたしん)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

禁 いましめ🔗⭐🔉

【禁】

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

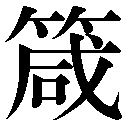

箴 いましめ🔗⭐🔉

誡 いましめ🔗⭐🔉

【誡】

14画 言部

区点=7551 16進=6B53 シフトJIS=E672

《音読み》 カイ

14画 言部

区点=7551 16進=6B53 シフトJIS=E672

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

{動}いましめる(イマシム)。ことばで注意を与え、相手をはっとさせる。また、自分で反省し、心をゆるめず緊張する。〈同義語〉→戒。「小懲而大誡=小サク懲ラシテ大イニ誡ム」〔→易経〕

{動}いましめる(イマシム)。ことばで注意を与え、相手をはっとさせる。また、自分で反省し、心をゆるめず緊張する。〈同義語〉→戒。「小懲而大誡=小サク懲ラシテ大イニ誡ム」〔→易経〕

{名}いましめ。いましめることば。参考となる経験を語りつぐことば。「箴誡シンカイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符戒(おどして、はっと気をひきしめさせる)」。

《単語家族》

骸ガイ(ぴんと張った骨格)

{名}いましめ。いましめることば。参考となる経験を語りつぐことば。「箴誡シンカイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符戒(おどして、はっと気をひきしめさせる)」。

《単語家族》

骸ガイ(ぴんと張った骨格) 劾(相手のあやまちをいいたてて、たるみをひきしめる)と同系。戒と最も近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【戒】を見よ。

劾(相手のあやまちをいいたてて、たるみをひきしめる)と同系。戒と最も近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【戒】を見よ。

14画 言部

区点=7551 16進=6B53 シフトJIS=E672

《音読み》 カイ

14画 言部

区点=7551 16進=6B53 シフトJIS=E672

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)/いましめ

《意味》

{動}いましめる(イマシム)。ことばで注意を与え、相手をはっとさせる。また、自分で反省し、心をゆるめず緊張する。〈同義語〉→戒。「小懲而大誡=小サク懲ラシテ大イニ誡ム」〔→易経〕

{動}いましめる(イマシム)。ことばで注意を与え、相手をはっとさせる。また、自分で反省し、心をゆるめず緊張する。〈同義語〉→戒。「小懲而大誡=小サク懲ラシテ大イニ誡ム」〔→易経〕

{名}いましめ。いましめることば。参考となる経験を語りつぐことば。「箴誡シンカイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符戒(おどして、はっと気をひきしめさせる)」。

《単語家族》

骸ガイ(ぴんと張った骨格)

{名}いましめ。いましめることば。参考となる経験を語りつぐことば。「箴誡シンカイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符戒(おどして、はっと気をひきしめさせる)」。

《単語家族》

骸ガイ(ぴんと張った骨格) 劾(相手のあやまちをいいたてて、たるみをひきしめる)と同系。戒と最も近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【戒】を見よ。

劾(相手のあやまちをいいたてて、たるみをひきしめる)と同系。戒と最も近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【戒】を見よ。

誥 いましめ🔗⭐🔉

【誥】

14画 言部

区点=7553 16進=6B55 シフトJIS=E674

《音読み》 コウ(カウ)

14画 言部

区点=7553 16進=6B55 シフトJIS=E674

《音読み》 コウ(カウ)

〈g

〈g o〉

《訓読み》 つげる(つぐ)/いましめ

《意味》

o〉

《訓読み》 つげる(つぐ)/いましめ

《意味》

{動}つげる(ツグ)。上位の者が下位の者につげ知らせる。また、教えさとす。いましめる。〈類義語〉→告。「后以施命誥四方=后モッテ命ヲ施ベ四方ニ誥グ」〔→易経〕

{動}つげる(ツグ)。上位の者が下位の者につげ知らせる。また、教えさとす。いましめる。〈類義語〉→告。「后以施命誥四方=后モッテ命ヲ施ベ四方ニ誥グ」〔→易経〕

{名}いましめ。上位の者から下位の者に申し渡すいましめ。また、その文体。「酒誥シュコウ(「書経」の篇名。酒のいましめ)」

{名}いましめ。上位の者から下位の者に申し渡すいましめ。また、その文体。「酒誥シュコウ(「書経」の篇名。酒のいましめ)」

{名}天子が下にくだす布告文。また、高級官吏に対する辞令。「誥命コウメイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符告(つげる)」で、上から下につげること。告が一般的につげることをあらわすため、誥の字で上から下へ戒告することをあらわした。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}天子が下にくだす布告文。また、高級官吏に対する辞令。「誥命コウメイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符告(つげる)」で、上から下につげること。告が一般的につげることをあらわすため、誥の字で上から下へ戒告することをあらわした。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 言部

区点=7553 16進=6B55 シフトJIS=E674

《音読み》 コウ(カウ)

14画 言部

区点=7553 16進=6B55 シフトJIS=E674

《音読み》 コウ(カウ)

〈g

〈g o〉

《訓読み》 つげる(つぐ)/いましめ

《意味》

o〉

《訓読み》 つげる(つぐ)/いましめ

《意味》

{動}つげる(ツグ)。上位の者が下位の者につげ知らせる。また、教えさとす。いましめる。〈類義語〉→告。「后以施命誥四方=后モッテ命ヲ施ベ四方ニ誥グ」〔→易経〕

{動}つげる(ツグ)。上位の者が下位の者につげ知らせる。また、教えさとす。いましめる。〈類義語〉→告。「后以施命誥四方=后モッテ命ヲ施ベ四方ニ誥グ」〔→易経〕

{名}いましめ。上位の者から下位の者に申し渡すいましめ。また、その文体。「酒誥シュコウ(「書経」の篇名。酒のいましめ)」

{名}いましめ。上位の者から下位の者に申し渡すいましめ。また、その文体。「酒誥シュコウ(「書経」の篇名。酒のいましめ)」

{名}天子が下にくだす布告文。また、高級官吏に対する辞令。「誥命コウメイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符告(つげる)」で、上から下につげること。告が一般的につげることをあらわすため、誥の字で上から下へ戒告することをあらわした。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}天子が下にくだす布告文。また、高級官吏に対する辞令。「誥命コウメイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符告(つげる)」で、上から下につげること。告が一般的につげることをあらわすため、誥の字で上から下へ戒告することをあらわした。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

誓 いましめる🔗⭐🔉

【誓】

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

警 いましめる🔗⭐🔉

【警】

19画 言部 [六年]

区点=2357 16進=3759 シフトJIS=8C78

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ

19画 言部 [六年]

区点=2357 16進=3759 シフトJIS=8C78

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)

《意味》

{動・形}いましめる(イマシム)。はっと身を引き締めさせ、用心させる。はっとさせてとり締まる。人をはっとさせるような。〈類義語〉→戒。「警戒」「警衆=衆ヲ警ム」

{動・形}いましめる(イマシム)。はっと身を引き締めさせ、用心させる。はっとさせてとり締まる。人をはっとさせるような。〈類義語〉→戒。「警戒」「警衆=衆ヲ警ム」

{動}天子の出入りのときに、人々に警告してとり締まる。「警蹕ケイヒツ」

{動}天子の出入りのときに、人々に警告してとり締まる。「警蹕ケイヒツ」

{名}とり締まりや用心のためにもうけた役。「巡警」「警官」

{名}とり締まりや用心のためにもうけた役。「巡警」「警官」

{名}危急をつげて用心させるしらせ。「辺警(国境からの危急のしらせ)」「烽警ホウケイ(のろしによる警報)」

{名}危急をつげて用心させるしらせ。「辺警(国境からの危急のしらせ)」「烽警ホウケイ(のろしによる警報)」

{形}ゆだんがない。神経がぴりぴりしているさま。「警悟」

《解字》

会意兼形声。左上の部分(音キョク)は、苟コウとは別の字で、「羊のつの+人」からなり、人がつのにふれないように、はっと身を引き締めること。それに攴(動詞の記号)を加えたのが敬の字。警は「言+音符敬」で、ことばで注意してはっと用心させること。

《単語家族》

敬(はっとつつしむ)

{形}ゆだんがない。神経がぴりぴりしているさま。「警悟」

《解字》

会意兼形声。左上の部分(音キョク)は、苟コウとは別の字で、「羊のつの+人」からなり、人がつのにふれないように、はっと身を引き締めること。それに攴(動詞の記号)を加えたのが敬の字。警は「言+音符敬」で、ことばで注意してはっと用心させること。

《単語家族》

敬(はっとつつしむ) 驚(はっとして身を引き締めておどろく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

驚(はっとして身を引き締めておどろく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 言部 [六年]

区点=2357 16進=3759 シフトJIS=8C78

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ

19画 言部 [六年]

区点=2357 16進=3759 シフトJIS=8C78

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 いましめる(いましむ)

《意味》

{動・形}いましめる(イマシム)。はっと身を引き締めさせ、用心させる。はっとさせてとり締まる。人をはっとさせるような。〈類義語〉→戒。「警戒」「警衆=衆ヲ警ム」

{動・形}いましめる(イマシム)。はっと身を引き締めさせ、用心させる。はっとさせてとり締まる。人をはっとさせるような。〈類義語〉→戒。「警戒」「警衆=衆ヲ警ム」

{動}天子の出入りのときに、人々に警告してとり締まる。「警蹕ケイヒツ」

{動}天子の出入りのときに、人々に警告してとり締まる。「警蹕ケイヒツ」

{名}とり締まりや用心のためにもうけた役。「巡警」「警官」

{名}とり締まりや用心のためにもうけた役。「巡警」「警官」

{名}危急をつげて用心させるしらせ。「辺警(国境からの危急のしらせ)」「烽警ホウケイ(のろしによる警報)」

{名}危急をつげて用心させるしらせ。「辺警(国境からの危急のしらせ)」「烽警ホウケイ(のろしによる警報)」

{形}ゆだんがない。神経がぴりぴりしているさま。「警悟」

《解字》

会意兼形声。左上の部分(音キョク)は、苟コウとは別の字で、「羊のつの+人」からなり、人がつのにふれないように、はっと身を引き締めること。それに攴(動詞の記号)を加えたのが敬の字。警は「言+音符敬」で、ことばで注意してはっと用心させること。

《単語家族》

敬(はっとつつしむ)

{形}ゆだんがない。神経がぴりぴりしているさま。「警悟」

《解字》

会意兼形声。左上の部分(音キョク)は、苟コウとは別の字で、「羊のつの+人」からなり、人がつのにふれないように、はっと身を引き締めること。それに攴(動詞の記号)を加えたのが敬の字。警は「言+音符敬」で、ことばで注意してはっと用心させること。

《単語家族》

敬(はっとつつしむ) 驚(はっとして身を引き締めておどろく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

驚(はっとして身を引き締めておどろく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

飭 いましめる🔗⭐🔉

漢字源に「イマシ」で始まるの検索結果 1-9。

15画 竹部

区点=6830 16進=643E シフトJIS=E2BC

《音読み》 シン(シム)

15画 竹部

区点=6830 16進=643E シフトJIS=E2BC

《音読み》 シン(シム) n〉

《訓読み》 はり/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 はり/いましめ

《意味》

13画 食部

区点=5012 16進=522C シフトJIS=99AA

《音読み》 チョク

13画 食部

区点=5012 16進=522C シフトJIS=99AA

《音読み》 チョク