複数辞典一括検索+![]()

![]()

令 しむ🔗⭐🔉

【令】

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

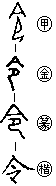

《解字》

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷)

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)

玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)

伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷)

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)

玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)

伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

使 しむ🔗⭐🔉

【使】

8画 人部 [三年]

区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67

《常用音訓》シ/つか…う

《音読み》 シ

8画 人部 [三年]

区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67

《常用音訓》シ/つか…う

《音読み》 シ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば

《意味》

〉

《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば

《意味》

{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕

{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕

{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」

{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」

{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕

{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕

{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕

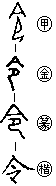

《解字》

会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏

《単語家族》

仕

{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕

《解字》

会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏

《単語家族》

仕 事と同系。

《類義》

→遣

《異字同訓》

つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

事と同系。

《類義》

→遣

《異字同訓》

つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 人部 [三年]

区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67

《常用音訓》シ/つか…う

《音読み》 シ

8画 人部 [三年]

区点=2740 16進=3B48 シフトJIS=8E67

《常用音訓》シ/つか…う

《音読み》 シ

〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば

《意味》

〉

《訓読み》 つかう(つかふ)/つかい(つかひ)/つかいする(つかひす)/しむ/せしむ/しめば

《意味》

{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕

{動}つかう(ツカフ)。使用する。「使役」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲ以テス」〔→論語〕

{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」

{名}つかい(ツカヒ)。使者。▽去声に読む。「特使」「私見漢使=私カニ漢ノ使ヒヲ見ル」

{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕

{動}つかいする(ツカヒス)。人のために用事をする。「子華使於斉=子華斉ニ使ヒス」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。させる。▽「使+(人)+動詞」の形ならば、「(人)をして…せしむ」と訓読する。〈類義語〉→令。「武王使玉人相之=武王玉人ヲシテコレヲ相セ使ム」〔→韓非〕

{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕

《解字》

会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏

《単語家族》

仕

{助動}しめば。仮定をあらわすことば。もしそうであるならば。▽使役のように訓読するが、実は仮定を示す。したがって「もし…」と読んでもよい。「使女狗白而往、黒而来=女ノ狗ヲシテ白クシテ往キ、黒クシテ来タラ使メバ」〔→韓非〕

《解字》

会意。吏は、手に記録用の竹を入れた筒をしっかり持った姿を示す。役目をきちんと処理する役人のこと。整理の理と同系のことば。使は「人+吏」で、仕事に奉仕する人を示す。公用や身分の高い人の用事のために仕えるの意を含む。また、他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。→吏

《単語家族》

仕 事と同系。

《類義》

→遣

《異字同訓》

つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

事と同系。

《類義》

→遣

《異字同訓》

つかう。使う「機械を使って仕事をする。重油を使う」遣う「気遣う。心遣い。小遣い銭。仮名遣い」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

俾 しむ🔗⭐🔉

【俾】

10画 人部

区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA

《音読み》

10画 人部

区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA

《音読み》  ヒ

ヒ

〈b

〈b 〉/

〉/ ヘイ

ヘイ /ハイ

/ハイ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)

《意味》

〉

《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)

《意味》

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕

{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」

{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」

「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。

「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。

「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。

《解字》

会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。

《熟語》

→熟語

「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。

《解字》

会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。

《熟語》

→熟語

10画 人部

区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA

《音読み》

10画 人部

区点=4876 16進=506C シフトJIS=98EA

《音読み》  ヒ

ヒ

〈b

〈b 〉/

〉/ ヘイ

ヘイ /ハイ

/ハイ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)

《意味》

〉

《訓読み》 しむ/せしむ/したがう(したがふ)

《意味》

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕

{助動}しむ。せしむ。使役をあらわすことば。…させる。▽「俾+A+B」を訓読する場合は、「AをしてBせしむ」と読む。もと、人を召して使うこと。〈類義語〉→使。「俾爾寿而臧=爾ヲシテ寿ニシテヨカラ俾ム」〔→詩経〕

{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」

{動}したがう(シタガフ)。からだを低めて服従する。「率俾ソツヒ(したがう)」

「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。

「俾益ヒエキ」とは、つけたすこと。〈同義語〉裨益。

「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。

《解字》

会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。

《熟語》

→熟語

「俾倪ヘイゲイ」とは、城壁の低い垣カキの間から見おろすこと。また、城壁の低くなった所。

《解字》

会意兼形声。卑ヒは、薄く平らなスプーンに、手を添えた姿を示し、薄い、低い、平らで小さいなどの意を含む。俾は「人+音符卑」で、召使の小者コモノのこと。召し使うの意から、使役するの意となる。

《熟語》

→熟語

徇 しむ🔗⭐🔉

【徇】

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

教 しむ🔗⭐🔉

【教】

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ)

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}領主の命令。「教令」

{名}領主の命令。「教令」

{名}宗教。「回教」

{名}宗教。「回教」

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる)

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)

較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ)

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}領主の命令。「教令」

{名}領主の命令。「教令」

{名}宗教。「回教」

{名}宗教。「回教」

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる)

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)

較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「シム」で始まるの検索結果 1-6。

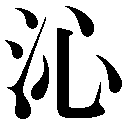

7画 水部

区点=6178 16進=5D6E シフトJIS=9F8E

《音読み》

7画 水部

区点=6178 16進=5D6E シフトJIS=9F8E

《音読み》  n〉/

n〉/