複数辞典一括検索+![]()

![]()

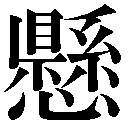

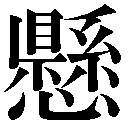

懸🔗⭐🔉

【懸】

20画 心部 [常用漢字]

区点=2392 16進=377C シフトJIS=8C9C

《常用音訓》ケ/ケン/か…かる/か…ける

《音読み》 ケン

20画 心部 [常用漢字]

区点=2392 16進=377C シフトJIS=8C9C

《常用音訓》ケ/ケン/か…かる/か…ける

《音読み》 ケン /ケ

/ケ /ゲン

/ゲン 〈xu

〈xu n〉

《訓読み》 かける(かく)/かかる

《名付け》 とお・はる

《意味》

n〉

《訓読み》 かける(かく)/かかる

《名付け》 とお・はる

《意味》

{動}かける(カク)。かかる。物をひっかける。また、物がぶらさがる。「懸垂」「抉吾眼縣(=懸)呉東門之上=ワガ眼ヲ抉リテ、呉ノ東門ノ上ニ懸ケヨ」〔→史記〕

{動}かける(カク)。かかる。物をひっかける。また、物がぶらさがる。「懸垂」「抉吾眼縣(=懸)呉東門之上=ワガ眼ヲ抉リテ、呉ノ東門ノ上ニ懸ケヨ」〔→史記〕

ケンス{動・形}物事が宙づりになったまま決着しないさま。〈対語〉→決・→定。「懸而不決=懸シテ決セズ」

ケンス{動・形}物事が宙づりになったまま決着しないさま。〈対語〉→決・→定。「懸而不決=懸シテ決セズ」

ケンス{動}かけはなれる。「懸軍」

〔国〕「一所懸命イッショケンメイ」とは、封建時代、領主から賜った一か所の領地だけに命をかけて生活することから転じて、力を尽くして非常に熱心に行うさま。

《解字》

会意兼形声。県は、首という字の逆形で、首を切って宙づりにぶらさげたさま。縣ケンは「県+糸(ひも)」の会意文字で、ぶらさげる意を含み、中央政府にぶらさがるひもつきの地方区のこと。懸は「心+音符縣」で、心が宙づりになって決まらず気がかりなこと。また縣(宙づり)の原義をあらわすことも多い。

《類義》

→掛

《異字同訓》

かかる/かける。 →掛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

ケンス{動}かけはなれる。「懸軍」

〔国〕「一所懸命イッショケンメイ」とは、封建時代、領主から賜った一か所の領地だけに命をかけて生活することから転じて、力を尽くして非常に熱心に行うさま。

《解字》

会意兼形声。県は、首という字の逆形で、首を切って宙づりにぶらさげたさま。縣ケンは「県+糸(ひも)」の会意文字で、ぶらさげる意を含み、中央政府にぶらさがるひもつきの地方区のこと。懸は「心+音符縣」で、心が宙づりになって決まらず気がかりなこと。また縣(宙づり)の原義をあらわすことも多い。

《類義》

→掛

《異字同訓》

かかる/かける。 →掛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

20画 心部 [常用漢字]

区点=2392 16進=377C シフトJIS=8C9C

《常用音訓》ケ/ケン/か…かる/か…ける

《音読み》 ケン

20画 心部 [常用漢字]

区点=2392 16進=377C シフトJIS=8C9C

《常用音訓》ケ/ケン/か…かる/か…ける

《音読み》 ケン /ケ

/ケ /ゲン

/ゲン 〈xu

〈xu n〉

《訓読み》 かける(かく)/かかる

《名付け》 とお・はる

《意味》

n〉

《訓読み》 かける(かく)/かかる

《名付け》 とお・はる

《意味》

{動}かける(カク)。かかる。物をひっかける。また、物がぶらさがる。「懸垂」「抉吾眼縣(=懸)呉東門之上=ワガ眼ヲ抉リテ、呉ノ東門ノ上ニ懸ケヨ」〔→史記〕

{動}かける(カク)。かかる。物をひっかける。また、物がぶらさがる。「懸垂」「抉吾眼縣(=懸)呉東門之上=ワガ眼ヲ抉リテ、呉ノ東門ノ上ニ懸ケヨ」〔→史記〕

ケンス{動・形}物事が宙づりになったまま決着しないさま。〈対語〉→決・→定。「懸而不決=懸シテ決セズ」

ケンス{動・形}物事が宙づりになったまま決着しないさま。〈対語〉→決・→定。「懸而不決=懸シテ決セズ」

ケンス{動}かけはなれる。「懸軍」

〔国〕「一所懸命イッショケンメイ」とは、封建時代、領主から賜った一か所の領地だけに命をかけて生活することから転じて、力を尽くして非常に熱心に行うさま。

《解字》

会意兼形声。県は、首という字の逆形で、首を切って宙づりにぶらさげたさま。縣ケンは「県+糸(ひも)」の会意文字で、ぶらさげる意を含み、中央政府にぶらさがるひもつきの地方区のこと。懸は「心+音符縣」で、心が宙づりになって決まらず気がかりなこと。また縣(宙づり)の原義をあらわすことも多い。

《類義》

→掛

《異字同訓》

かかる/かける。 →掛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

ケンス{動}かけはなれる。「懸軍」

〔国〕「一所懸命イッショケンメイ」とは、封建時代、領主から賜った一か所の領地だけに命をかけて生活することから転じて、力を尽くして非常に熱心に行うさま。

《解字》

会意兼形声。県は、首という字の逆形で、首を切って宙づりにぶらさげたさま。縣ケンは「県+糸(ひも)」の会意文字で、ぶらさげる意を含み、中央政府にぶらさがるひもつきの地方区のこと。懸は「心+音符縣」で、心が宙づりになって決まらず気がかりなこと。また縣(宙づり)の原義をあらわすことも多い。

《類義》

→掛

《異字同訓》

かかる/かける。 →掛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

懸車 ケンシャ🔗⭐🔉

懸河之弁 ケンガノベン🔗⭐🔉

【懸河之弁】

ケンガノベン〈故事〉川の水がとうとうと流れるようなよどみない弁舌。〔隨書〕

懸垂 ケンスイ🔗⭐🔉

【懸垂】

ケンスイ  たれさがる。

たれさがる。 〔国〕鉄棒にぶら下がり、腕を曲げたり伸ばしたりしてからだを上下すること。

〔国〕鉄棒にぶら下がり、腕を曲げたり伸ばしたりしてからだを上下すること。

たれさがる。

たれさがる。 〔国〕鉄棒にぶら下がり、腕を曲げたり伸ばしたりしてからだを上下すること。

〔国〕鉄棒にぶら下がり、腕を曲げたり伸ばしたりしてからだを上下すること。

懸念 ケネン🔗⭐🔉

【懸念】

ケネン〔国〕気にかかって不安がること。心配。

懸首 ケンシュ🔗⭐🔉

【懸首】

ケンシュ =県首。人を殺し、その首を切りとってぶらさげ、見せしめにする。

懸瀬 ケンライ🔗⭐🔉

【懸泉】

ケンセン =県泉。滝のこと。『懸溜ケンリュウ・懸瀬ケンライ・懸瀑ケンバク・懸湍ケンタン』

懸疣 ケンユウ🔗⭐🔉

【懸疣】

ケンユウ =県疣。こぶや、いぼ。むだなもののたとえ。

懸案 ケンアン🔗⭐🔉

【懸案】

ケンアン〔国〕未解決の事がら。

懸旆 ケンハイ🔗⭐🔉

【懸旆】

ケンハイ  たれさがった旗。

たれさがった旗。 =県旆。心が動揺して定まらないことのたとえ。『懸旌ケンセイ』

=県旆。心が動揺して定まらないことのたとえ。『懸旌ケンセイ』

たれさがった旗。

たれさがった旗。 =県旆。心が動揺して定まらないことのたとえ。『懸旌ケンセイ』

=県旆。心が動揺して定まらないことのたとえ。『懸旌ケンセイ』

懸崖 ケンガイ🔗⭐🔉

【懸崖】

ケンガイ  切り立ったがけ。断崖。

切り立ったがけ。断崖。 〔国〕盆栽で、枝や茎が根もとよりも低くたれさがっているようにつくったもの。「懸崖づくり」

〔国〕盆栽で、枝や茎が根もとよりも低くたれさがっているようにつくったもの。「懸崖づくり」

切り立ったがけ。断崖。

切り立ったがけ。断崖。 〔国〕盆栽で、枝や茎が根もとよりも低くたれさがっているようにつくったもの。「懸崖づくり」

〔国〕盆栽で、枝や茎が根もとよりも低くたれさがっているようにつくったもの。「懸崖づくり」

懸梁 ケンリョウ🔗⭐🔉

【懸梁】

ケンリョウ〈故事〉苦学すること。▽楚ソの孫敬が、夜、眠ってしまうのを防ぐために、頭髪を結びつけたなわを梁ハリにかけて勉強した故事から。

懸象 ケンショウ🔗⭐🔉

【懸象】

ケンショウ  天におこる現象のこと。天象。

天におこる現象のこと。天象。 =県象。法令をかかげ示す。

=県象。法令をかかげ示す。

天におこる現象のこと。天象。

天におこる現象のこと。天象。 =県象。法令をかかげ示す。

=県象。法令をかかげ示す。

懸絶 ケンゼツ🔗⭐🔉

【懸絶】

ケンゼツ =県絶。かけ離れている。違いがはなはだしいこと。

懸腕直筆 ケンワンチョクヒツ🔗⭐🔉

【懸腕直筆】

ケンワンチョクヒツ 書の筆法の一つ。ひじを上げて、筆を垂直に持って字を書く方法。

懸隔 ケンカク🔗⭐🔉

【懸隔】

ケンカク =県隔。宙づりになって地面からかけ離れる。遠く間をおいて離れていること。へだたり。

懸想 ケソウ🔗⭐🔉

【懸想】

ケンソウ 遠くにあるものを思いやる。

ケンソウ 遠くにあるものを思いやる。 ケソウ・オモイヲカク〔国〕異性にほれる。

ケソウ・オモイヲカク〔国〕異性にほれる。

ケンソウ 遠くにあるものを思いやる。

ケンソウ 遠くにあるものを思いやる。 ケソウ・オモイヲカク〔国〕異性にほれる。

ケソウ・オモイヲカク〔国〕異性にほれる。

懸榻 ケントウ🔗⭐🔉

【懸榻】

ケントウ〈故事〉 客を特別に待遇する。

客を特別に待遇する。 転じて、珍客。▽後漢の陳蕃チンバンが普通の客は相手にせず、客の徐穉ジョチだけに榻(こしかけ)を出して会談し、徐が帰ると榻を壁にかけて使わなかったという故事から。〔→後漢書〕

転じて、珍客。▽後漢の陳蕃チンバンが普通の客は相手にせず、客の徐穉ジョチだけに榻(こしかけ)を出して会談し、徐が帰ると榻を壁にかけて使わなかったという故事から。〔→後漢書〕

客を特別に待遇する。

客を特別に待遇する。 転じて、珍客。▽後漢の陳蕃チンバンが普通の客は相手にせず、客の徐穉ジョチだけに榻(こしかけ)を出して会談し、徐が帰ると榻を壁にかけて使わなかったという故事から。〔→後漢書〕

転じて、珍客。▽後漢の陳蕃チンバンが普通の客は相手にせず、客の徐穉ジョチだけに榻(こしかけ)を出して会談し、徐が帰ると榻を壁にかけて使わなかったという故事から。〔→後漢書〕

懸賞 ケンショウ🔗⭐🔉

【懸賞】

ケンショウ 賞品・賞金をかけて募集したり、探したりすること。

懸鶉 ケンジュン🔗⭐🔉

【懸鶉】

ケンジュン =県鶉。ぶらさげた鶉ウズラの意で、破れ衣のたとえ。▽鶉の尾は、毛がぬけていることから。

懸圃 ケンポ🔗⭐🔉

【県圃】

ケンポ =懸圃。崑崙コンロン山の頂上の、仙人センニンが住んでいたといわれる所。

漢字源に「懸」で始まるの検索結果 1-32。

旅先で、夕暮れに車馬をとめて宿にとまること。

旅先で、夕暮れに車馬をとめて宿にとまること。